金瓜石淘金達人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古蒙仁寫的 司馬庫斯的呼喚:重返黑色的部落 和莊文松的 圖解台灣老地名都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《新北民宿》金瓜石。緩慢– 食的藝術也說明:因為醋裡有金粉,所以閃耀,象徵著金瓜石過去的淘金熱,醋裡的金粉就好比 ... 三種海菜營養價值高,並且得來不易,是由金瓜石當地的海菜達人下海撈菜 ...

這兩本書分別來自時報出版 和晨星所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術管理與文化政策研究所 賴瑛瑛所指導 許正賢的 公私協力的博物館營運模式─ 以新北市立黃金博物館行動者網絡為例 (2021),提出金瓜石淘金達人關鍵因素是什麼,來自於行動者網絡、公私協力、利害關係人、社會創新、在地實踐。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 施靖霜的 紀念化作為社會行動:台灣戰後勞動經驗的記憶政治 (2019),提出因為有 勞動、工殤、紀念、記憶政治、社會行動、現場的重點而找出了 金瓜石淘金達人的解答。

最後網站[懶人包]熟齡旅遊台灣[新北市]緩緩行,一日遊/二日遊 - 今周刊則補充:新北市一日遊和二日遊私房行程,牽起水湳洞山城美館基隆山山腳水路小旅行,山城食堂眺望十三層遺址享以五行套點。金瓜石沉浸黃金歲月,由淘金達人陳石城陳 ...

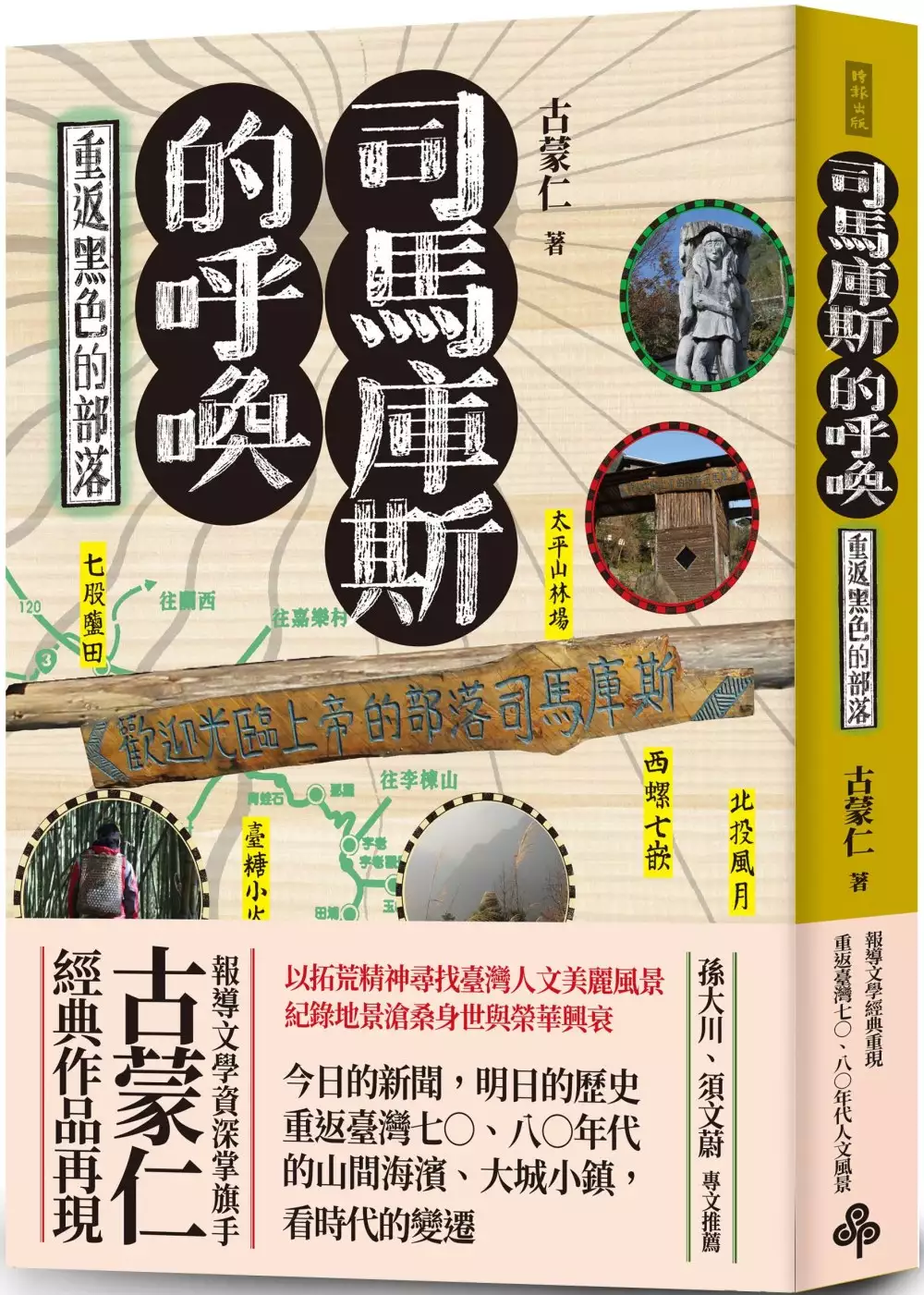

司馬庫斯的呼喚:重返黑色的部落

為了解決金瓜石淘金達人 的問題,作者古蒙仁 這樣論述:

以拓荒精神尋找臺灣人文美麗風景 紀錄地景滄桑身世與榮華興衰 報導文學資深掌旗手古蒙仁,經典作品再現 今日的新聞,明日的歷史 重返臺灣七○、八○年代的山間海濱、大城小鎮,看時代的變遷 孫大川、須文蔚專文推薦 原住民雖然弱小,卻是台灣主體性和民主化實踐過程中,最具指標性的判準之一。四百年來以漢人為主流的臺灣社會,第一次學著要以平視的眼光面對原住民。古蒙仁兄當年以年輕人的熱情,完成的一系列報導文學作品,反映的就是那個大時代臺灣歷史精神的躍動。聲稱這是「文學」貢獻給台灣原住民族的禮物,應該不會是太離譜的説法吧。──孫大川 高信疆所掀起的報導文學風潮,

最具體的標竿莫過於第一屆時報文學獎報導文學類的系列作品,讓臺灣讀者眼睛一亮。其中最著稱的莫過於古蒙仁獲得推薦獎〈黑色的部落〉一文,樹立了報導文學的文體要素:作家以見證者身分調查、訪問與報導,背景歷史資料經過考據,敘事中夾述夾議,在感嘆與抒情中感動讀者關心弱小者。 本書的出版,見證了古蒙仁在風雨如晦的時代,以文字照亮人間陰暗的角落,以書寫激起社會改革的動力,從而揭顯了報導文學的影響力,具有碰撞現實與改變社會的能量。他以實踐的精神,充分的田調,多元的筆法,書寫黑暗,接引光明,成就了臺灣報導文學史上意義非凡的篇章,也是一本值得再三閱讀的經典。──須文蔚 此次司馬庫斯的邀訪,來得正是時

候,可以一圓我重返部落的美夢。那是來自四十多年前的記憶和歲月的呼喚。一個當年人跡罕至的深山部落,一段千里迢迢的尋夢旅程,牽引著我離開尚未畢業的大學校園,毅然地朝它走去。 那是我年輕生命中迸發出的最灼烈的一股熱情,也是我初嘗人生挫敗時內心最深刻的一道傷痕,更是我畢生最難忘的一段記憶,都曾和這個位於窮山僻壤的部落有著千絲萬縷的糾葛和纏綿。一旦被喚醒了,就像一座沉睡千年的火山再度爆發,再也不可收拾。──古蒙仁 一九七○年代,在《中國時報.人間副刊》主編高信疆的推動下,各家媒體推波助瀾,臺灣掀起一股報導文學創作熱潮,當時尚為大學生的古蒙仁,以〈黑色的部落〉奪得第一屆時報文學獎「報導文學

推薦獎」,之後在報社工作,就此開展他的報導文學寫作之路,在臺灣山間海濱、大城小鎮中走踏,至今已四十餘年,仍創作不輟,為臺灣報導文學的掌旗作家。 他對臺灣土地的自然生態、社會風貌、市井人物充滿強烈的好奇心,擁有豐富的情感投射,讓報導文學作品不再只是理性的景致描摹、歷史爬梳及冷靜敘事,而是從文學創作者敏銳善感的觀察著手,使得報導更具個人特色與靈魂。白先勇曾讚譽古蒙仁「擅長描寫臺灣社會的變遷,變遷中人世間一些無可挽回的無奈與人生的悲歡。」 本書精選古蒙仁報導文學經典作品,包括曾在文壇捲起旋風的〈黑色的部落〉等二十四則名篇,加上近年新作一篇,分為三卷。「上卷:現實的邊緣」,遠離塵囂,走

踏鼻頭角、金瓜石、司馬庫斯、草嶺潭等北中南秀美壯麗兼俱的奇景,以及具魔幻風格的王船祭傳統祭典;「中卷:產業興衰」,從高山到海濱,以充滿人文關懷慈悲之眼,看臺灣各地產業的演變興衰史;「下卷:城鄉舊事」深入各地鄉里,尋找具傳承歷史價值的人、事、物,傳統技藝、風土民情、特殊景致,紛然羅列,為當地的歷史留下紀錄。

金瓜石淘金達人進入發燒排行的影片

身為台北人,第一次來到猴硐,沒有去貓村看貓,而是跟著胡庭碩一起來與當地人交流、聽聽他們的故事,來一趟不一樣的瑞芳猴硐之旅!

特別感謝:

木工老師 何炳榮 老師

神秘的淘金老師

說故事老礦工 周朝南

老礦工 柯茂琳

植物達人 吳東漢 老師

道士 潘政鵬

在地青年 胡庭碩

【青年村落文化行動計畫】官網:

https://youthgo.moc.gov.tw/home

【青年村落文化行動】FB粉專:

https://www.facebook.com/youthgo.tw/

【好青村】文化行動 FB社團:

https://www.facebook.com/groups/1263419340382546/

|與文化部廣告合作|

//

我的IG:https://www.instagram.com/xuan_travel...

我的FB:https://m.facebook.com/first.travel.xuan

🔹商業合作🔹

Email:[email protected]

//

🌻林宣旅遊熱門影片🌻

泰國夜間巴士,比飛機還高級?!

➡️ https://youtu.be/78lRcoIUmJo

關西機場免費休息室過夜!超好睡!

➡️ https://youtu.be/Al6tHde0K54

花蓮海或瘋市集,台灣唯一世外桃源在這!

➡️ https://youtu.be/T_OJQCV19Yc

花東旅行,絕對不能錯過的地方!

➡️ https://youtu.be/r6cVZoZ3mOI

台南哪裡好玩?// 跟我一起去鑽巷子!

➡️ https://youtu.be/OhvBxV4LUmE

【在蘭嶼,學到的七件事】浮潛、環島、跳水、秘境

➡️ https://youtu.be/aylaNjMRslg

//

頻道關鍵字:Taiwan Tainan travel hostel backpacker vlog 台灣 旅行 旅遊 美國打工 打工度假 打工換宿 青旅 背包客棧 林宣 Xuan Lin

公私協力的博物館營運模式─ 以新北市立黃金博物館行動者網絡為例

為了解決金瓜石淘金達人 的問題,作者許正賢 這樣論述:

2020年COVID-19疫情開始肆虐全球,而臺灣的防疫政策從2020至2021年封鎖國境,使得國人無法出國旅遊,影響國內旅遊型態的變化。本研究對象黃金博物館位於水、金、九聚落,在疫情期間面臨著國際觀光客的驟減,聚落中的利害關係人在這變動中,出現各自的生存危機。由於黃金博物館有著地質公園豐富礦業的優勢,以及新北市政府與文化部的資源配給,透過這個品牌優勢,得以利用公私協力模式,成功地整合礦山聚落中,利害關係人彼此的強制通行點,遂而產生聚落觀光能動性。基於這樣的背景之下,本研究以「個案研究法」為主,並利用「文獻分析」、「訪談法」、「參與式觀察」交叉使用,為黃金博物館的轉型策略,以三角驗證法進行資

料檢查。之中研究者將黃金博物館的公私協力作為行動者焦點:一是推動「參與式預算」,結合社區共創,加深聚落連結;二為規劃共創目標,以公私協力模式,將「導覽」置入於採購法標規中,串聯不同的行動者,以提升導覽正當化,透過上述兩者得以產生聚落的文化階序,同時增加文化部與新北市政府的資源提供。本研究結果發現,在COVID-19疫情下,公私協力的成功與否與各利害關係人的導覽與品牌曝光有關,由於在採購法融入三個軸線「歷史」、「地質」與「人文」的核心理念,並利用擴增實境、智慧導覽、人文影片以及藝術季等方式行銷。研究者依循行動者網絡的脈絡,找出不同利害關係人的困境,搭建他們的強制通行點,共創礦山文化的聚落資源。

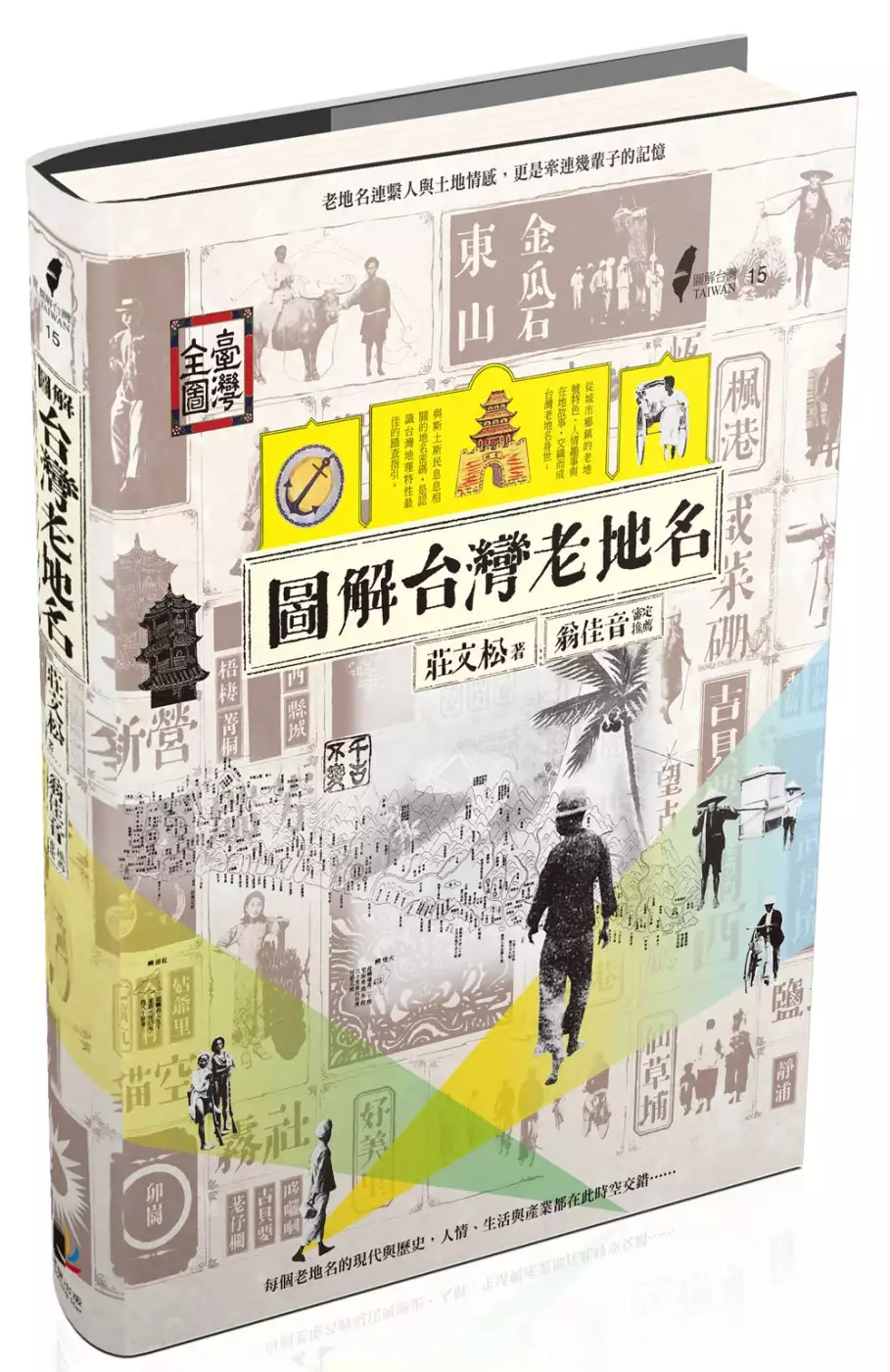

圖解台灣老地名

為了解決金瓜石淘金達人 的問題,作者莊文松 這樣論述:

老地名連繫人與土地情感,更是牽連幾輩子的記憶, 每個老地名的現代與歷史,人情、生活與產業都在此時空交錯…… 老地名與每個人生長的土地息息相關,如同人的身世,地名也是一地的身世密碼,認識家鄉、了解家鄉就從老地名開始。當地名以在地的風土或自然界景物,或其他以鄉土發展特性命名時,也是理解台灣各地理特性最佳的知識百科。 本書從文獻資料、地理與聚落發展到庶民生活情狀,循序漸進發現台灣地名的脈絡,再從城市鄉鎮的老地號取名、人情趣事與在地故事,交織而成台灣老地名身世,適合一般通識教育與鄉土教學。 本書特色 1.老地名與每個人生長的土地息息相關,如同人的身世,地名也是一地的身世密碼,認

識家鄉、了解家鄉就從老地名開始。當地名以在地的風土或自然界景物,或其他在鄉土發展特性命名時,也是理解台灣各地理特性最佳的知識百科。 2.搭配過去地名所在的現況照片,認識在地鄉土,撫今追昔台灣社會文化背景與開發史蹟,極具教育意義。 3.從文獻資料、地理與聚落發展到庶民生活情狀,循序漸進發現台灣地名的脈絡,適合一般學子的通識教育與鄉土教學。

紀念化作為社會行動:台灣戰後勞動經驗的記憶政治

為了解決金瓜石淘金達人 的問題,作者施靖霜 這樣論述:

本研究探討戰後台灣勞動經驗的記憶政治,是如何透過勞動紀念呈現,並促成了哪些社會行動。作者透過彙整官方檔案、書籍報刊與網路資訊等,佐以參與式觀察與深度訪談,爬梳整理台灣戰後勞動紀念的發展脈絡和歷史轉折,呈現戰後勞動紀念的不同紀念形式與再現形態,並指出目前在台灣的勞動紀念有兩個值得重視的發展趨勢:產業遺址的遊憩化與勞動經驗,尤其是工殤經驗作為爭取勞動權益的重要證明與證據。因此,本研究以「猴硐煤礦博物園區」與「RCA污染訴訟案」為例討論:首先,以猴硐煤礦博物園區說明產業遺址遊憩化下勞動經驗的展示與再現,如勞工、產業技術工具、勞動環境等,往往會被視為是產業遺址的「裝飾」或是就此「隱身」於產業技術發展

史之中。然而,猴硐礦工開始自主籌辦文史館,以不同於官方展示觀點,企圖深化勞動經驗的政治意涵以展示礦工的主體性。接著,以RCA案為例,討論RCA受害員工在爭取勞動權益的過程中,透過不斷增加的外部介入力量,是她(他)們得以爭取到權益或是賠償的重要操作及推力,並成為網絡中形構紀念化過程的重要節點。於是,勞動經驗不僅能作為產業遺址遊憩化下的展示對象,也能作為勞工爭取自身權益的「證據」。不同形式的勞動紀念處理了勞動(與工殤)議題的不同面向,且具備促進社會改革的潛力,讓「看不見」的勞動經驗重新被社會大眾所看得見,促使社會大眾必須正視勞工及其勞動經驗之存在。最後,透過不同形式的勞動紀念,我們正在重新詮釋與建

構不同的勞動生活與勞動經驗(包括工殤)之「現場」與「現場感」,這其中更是涉及了政治性與自主性,成為「見證」勞動經驗之所在。

金瓜石淘金達人的網路口碑排行榜

-

#1.九份淘金

淘金達人 再現?Toyz衝九份「挖黃金」嗨喊:發大財 ... 山尖古道(九份~金瓜石)走訪水圳橋遺跡、淘金溪谷、石壁小徑(15. 47 MB) ~ Free Download 山尖 ... 於 linea-coiffure-mixte.fr -

#2.金瓜石一日遊– 金瓜石地質公園 - Allesc

[遊記/新北/瑞芳]金瓜石黃金博物館一日遊│煉金文創咖啡、礦坑探險、淘金 ... 管家相報,拾階十多分鐘,可以相約, 淘金達人陳叔公帶領外九份溪水圳 ... 於 www.dorkour.me -

#3.《新北民宿》金瓜石。緩慢– 食的藝術

因為醋裡有金粉,所以閃耀,象徵著金瓜石過去的淘金熱,醋裡的金粉就好比 ... 三種海菜營養價值高,並且得來不易,是由金瓜石當地的海菜達人下海撈菜 ... 於 tammy.tw -

#4.[懶人包]熟齡旅遊台灣[新北市]緩緩行,一日遊/二日遊 - 今周刊

新北市一日遊和二日遊私房行程,牽起水湳洞山城美館基隆山山腳水路小旅行,山城食堂眺望十三層遺址享以五行套點。金瓜石沉浸黃金歲月,由淘金達人陳石城陳 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#5.親子台北回憶錄~瑞芳淘金之旅 - U Blog

瑞芳曾經一以礦業繁華一時,金瓜石更曾有『東亞第一金都』之稱,所以到了那裡怎麼能不去'新北市黃金博物館參觀一下' 呢? 整個博物館館說大不大,說小 ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#6.百工技藝--陳石成職能/願景 - 典藏新北學

金礦山達人陳石成,從小就喜歡隨長輩一起採金礦,30餘年的臺金員工生涯,累積許多採礦冶煉的知識和 ... 讓旅人對金瓜石、水湳洞有更深入的了解,也為地方傳承文史的紀錄。 於 ntpc.culture.tw -

#7.新聞圖庫 - 聯合知識庫

金瓜石 是位於台灣東北角的一座小山城,因為早年產金聞名,而成為一座著名的小金城,它不僅是台灣的產金地,更是東亞的第一金都,從它的崛起、歷經繁華盛世,到金盡人 ... 於 udndata.com -

#8.金瓜石盜採1年A走數百萬元- 社會新聞- 中國時報

瑞芳「金瓜石」採金歷史悠久,早年全盛時期,1年所開採的黃金達2公噸以上,雖然已停採多年,但仍有部分「淘金客」違法潛進舊坑盜採,甚至還有民眾在 ... 於 www.chinatimes.com -

#9.Toyz降落九份淘金!曬「超狂成果」嗨喊發財網秒衝朝聖

達人 分析,金瓜石的金是「不見金」,肉眼看不見金子,但是九份的金子顆粒較大,可以直接看見,一天可挖到3、4顆,Toyz學會如何淘金後,便開始埋頭狂 ... 於 www.nownews.com -

#10.舒旅金瓜石 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

蕭錦耀館長說,「金瓜石屬於基隆山火山群,一百萬年前在海裡,火山爆發,地殼變動, ... 最常聽到遊客問現在金瓜石還有沒有金子可以淘,鎮館之寶淘金達人陳石成就會趨邊拿出 ... 於 books.google.com.tw -

#11.大九份: 時空交錯的魔幻礦山故事 - 第 14 頁 - Google 圖書結果

達人 名稱:陳石成經歷:金瓜石老礦工、礦場主人、淘金體驗老師擅長領域與特異功能:找到金礦、把礦石變成金子何時呼喚他:想要了解九份、金瓜石採金歷史、體驗淘金做黃金夢 ... 於 books.google.com.tw -

#12.新北黃金博物館|帶您探尋先民採礦的足跡|達人Emily - 媽咪拜

這裡是黃金博物館入口,其實就在客運金瓜石站的旁邊 ... 有閒倒是可以來付費體驗一下 瞧瞧淘金體驗的工具就擺在廊簷底下,讓大家實際體驗早期的淘金生涯. 於 mamibuy.com.tw -

#13.Toyz衝九份「淘到真黃金」嗨喊:發了! 密點公開網怕擠爆

對方分析道,金瓜石的金子是「不見金」,顆粒太小用肉眼不易看見,而九份的金子則顆粒較大,可以直接用肉眼看到,淘金達人最多曾一日淘過3至4顆金粒。 於 star.ettoday.net -

#14.金瓜石淘金 - Pudish

現年80歲的陳老先生,16歲就開始在金瓜石的溪底淘金,18歲進入臺灣金屬礦業公司上班,一直到60 ... 圖:金瓜石淘金達人陳石成老先生指著荒廢的舊水圳道述說水圳歷史。 於 www.clubods.co -

#15.金瓜石,淘金去!

期待已久的淘金行程,終於成行了! 出發的前一天,抱著姑且一試吧的心,撥打電話給傳說中的金瓜石淘金達人-陳石成老先生,預約淘金體驗!! 於 mlee2840instray.blogspot.com -

#16.尋回瑞芳失落的技能-野溪淘金術 - 隨意窩

環視現今國小的鄉土教材,太重於形式的教學,也就只有推廣母語一項較為完整,看似為鄉土教學主要@ 瑞芳,九份,金瓜石,水湳洞,鼻頭角,深澳,南雅,三貂嶺,四腳亭,猴硐, ... 於 blog.xuite.net -

#17.Toyz九份淘金!曬超狂成果嗨喊發財| NOWnews 今日新聞

達人 分析,金瓜石的金是「不見金」,肉眼看不見金子,但是九份的金子顆粒較 ... △Toyz在最新一支影片中,到九份體驗淘金,沒想到最後出來的成果,讓 ... 於 today.line.me -

#18.金瓜石二日遊 - K csi

繼報時山步道,東北角又一條讓我嘆為觀止的步道-金瓜石地質公園無敵海景步道,這條傳說中的 ... 还有超大金砖就在眼前~日式建筑生态丰富可来淘金~. 於 k-csi.at -

#19.金瓜石/留宿山城小洋樓P3 | 好房網雜誌NO.49

曾經盛產金礦、煤礦的金瓜石,蘊藏著一段段淘金者的美夢,時至今日,不只深受國人青睞,更是日、韓旅人訪台清單 ... 達人x老屋顏工作室(本專欄僅代表作者個人觀點). 於 news.housefun.com.tw -

#20.【新北市】金瓜石網美景點 - 健行筆記

2020D0911金瓜石網美景點金城武階梯 山尖古道水圳橋 黃金水圳橋 摸乳巷 祈堂 ... 只要在網路蒐尋「金瓜石淘金達人」 就會出現他的名字及找到聯絡資料. 於 hiking.biji.co -

#21.金瓜石淘金達人-在PTT/巴哈姆特上手遊推薦遊戲排行攻略整理

2022金瓜石淘金達人討論推薦,在PTT/巴哈姆特上手遊推薦遊戲排行攻略整理,找台灣淘金違法,台灣淘金合法嗎,台灣淘金地點在YouTube影片直播與社群(Facebook/IG)熱門討論 ... 於 game.gotokeyword.com -

#22.悠遊達人:新北市 - 博客來

內容簡介 · 人氣景點: 北海岸&東北角 蔚藍海岸的華麗冒險漫步貓橋 猴硐貓村逗貓趣平溪、菁桐 鐵道小旅行九份、金瓜石 懷舊淘金夢淡水、八里 金色水岸單車遊石碇、坪林 ... 於 www.books.com.tw -

#23.金漫會館|金瓜石九份景觀日式宅住宿 - 走走停停,小燈泡在旅行

比起商業氣息過重的九份,金瓜石的歷史、日式氛圍更讓Difeny嚮往。在過去淘金熱的年代,九份是基隆人的管轄地,而金瓜石則是日本人的管轄地。雖然今日許多 ... 於 www.difeny.com -

#24.九份二日遊九份、金瓜石二日遊 - Obyoxi

新北市一日遊和二日遊私房行程,牽起水湳洞山城美館基隆山山腳水路小旅行,山城食堂眺望十三層遺址享以五行套點。金瓜石沉浸黃金歲月,由淘金達人陳石城陳叔公帶路, ... 於 www.obyoxi.co -

#25.金瓜石地質公園神秘石頭陣|海景步道賞芒花|雨中漫步祈堂老街

一直很喜歡金瓜石旅遊的氛圍,即使是假日也可以用緩慢悠閒的步調來旅行,這次來金瓜石 ... 館中介紹金瓜石的採礦史,聽聽當年的掏金達人跟你講故事喔! 於 www.walkerland.com.tw -

#26.九份金瓜石金礦餐旅會館 - Nieuwservaas

達人 帶路. 2022-09-23. 女戰神的黑包; 11 公里) 金礦晶金瓜石山城民宿(0. 【九份金瓜石‧金礦餐旅會館】以興盛時期之金礦坑道作為設計發想, 並以日治時代、礦業興旺為 ... 於 nieuwservaas.nl -

#27.樂活人生-宅急便民宿》專車到府接送吃住玩到底 - Smart自學網

目前提供民宿宅急便的有金瓜石的雲山水渡假小築;宜蘭的逢春園民宿、庄腳所在、芯園;新竹的大隘山莊與苗栗栗田庄民宿等6家,統籌整個活動的Ufun民宿達人 ... 於 smartold.businessweekly.com.tw -

#28.Tony的自然人文旅記,九份.金瓜石.山尖古道 - Don1Don

這出乎意料之外的迷路,卻因此而有意外的收穫。因為迷路的延誤,我們繞回到山尖古道, 抵達著名的水圳橋遺跡處,剛好遇到金瓜石淘金達人陳 ... 於 www.don1don.com -

#29.【問答】台灣哪裡可以挖黃金 2022旅遊台灣

許多人喜歡拿年終獎金買黃金投資,而說到黃金,其實台北市的博愛特區,始終有一種說法,就是地底下藏有日...,大家都知道,九份金瓜石過去是淘金重鎮,但現在已經停止 ... 於 travelformosa.com -

#30.金瓜石淘金地點、淘金違法、黃金博物館在PTT/mobile01評價 ...

對方分析道,金瓜石的金子是「不見金」,顆粒太小用肉眼不易看見,而九份的金子則顆粒較大,可以直接用肉眼看到,淘金達人最多曾一日淘過3至4顆金粒。 於 invest.reviewiki.com -

#31.【新北金瓜石】金瓜石淘金體驗去─2014年底導覽老礦工陳 ...

這幾年來金瓜石的遊客,如果有機會到外九份溪參與淘金活動,帶隊的導覽員一定是陳石成老先生。現年80歲的陳老先生,16歲就開始在金瓜石的溪底淘金,18 ... 於 l50740.pixnet.net -

#32.九份閒情民宿緩慢二館

金瓜石 閨蜜旅行,留宿緩慢民宿。管家相報,拾階十多分鐘,可以相約:淘金達人陳叔公帶領外九份溪水圳橋下尋金,再往在地藝術家版畫家兔子先生嚴凱信、插畫 ... 於 298803528.laregina.es -

#33.歲月橫流裡淘砂選金的老礦工/ 陳石成 - 甘樂文創

若要談論金瓜石的靈魂人物,絕對少不了這位穿梭在山蔭樹影、來去於溪邊水堤的陳石成,十六歲就開始在溪底淘金,十八歲進到台金公司上班,直至六十歲退休,後來更曾在 ... 於 www.thecan.com.tw -

#34.臺灣】亞洲第一礦山 百年前的九份山城是淘金者最危險的致富 ...

豐沛的金礦讓瑞芳山城熱鬧起來,礦區生活的經濟富裕程度可說是全臺之首。 淘金熱潮一路從基隆河畔延燒至九份山城,往南襲捲金瓜石地區,最後往濱海延伸至 ... 於 buzzorange.com -

#35.台灣淘金地點 - Rebecaherederofotografia

發現砂金,淘金者沿河上溯金瓜石發現黃金礦脈,就此揭開台灣的黃金時代。 ... 地點連門票100元都付不起,只好另尋其他地點淘金,沒想到路上幸運遇到淘金達人,經介紹後 ... 於 rebecaherederofotografia.es -

#36.創意晴探水金九 金瓜石生活美學精緻遊程 - La Vie

劉克襄、九份文史工作室羅濟昆、山城美館阿諾 深度導覽分享. 提到金瓜石,您想到的是甚麼?是煙雨朦朧的山海美景,還是繁華落盡的淘金夢? 於 www.wowlavie.com -

#37.九份新祕境!一日遊民宿&交通超詳解

在北台灣有那麼一座被時光所遺忘的悲情城市。 在淘金熱潮後而沒落的九份、金瓜石、水湳洞,除了旅客熟知的九份老街,還有最近的新秘境「千尋之路」之 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#38.天后起駕金瓜石媽祖遶境 - 新南向政策資訊平臺

具有百年歷史的金瓜石媽祖遶境,是金瓜石人不同世代的集體記憶。 ... 擦雨水,參與了數十年扛轎工作,他笑著說:「你上網找『淘金達人』就可找到我! 於 nspp.mofa.gov.tw -

#39.金瓜石耆老「淘金達人」陳石成先生分享 - Facebook

金瓜石 耆老「淘金達人」陳石成先生分享. 動態時報相片 · 2018年10月29日 ·. 全尺寸檢視. 黃慧媚說讚。 王渟渟, profile picture. 王渟渟. 淘金體驗一個人收400太貴了吧 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#40.[ 特色民宿] 金瓜石緩慢~ 山月慢食&九格朝食

三種海菜(茶葉藻、紅筊白菜及鹿角菜)搭配三種沾醬(柴魚醬油、日式柚子醬及梅子醋),每一種海菜都是請當地海菜達人採撈並經過仔細處理,保留鮮味才能直接 ... 於 bobowin.blog -

#41.青春山海線療癒之旅九份不是只能玩老街 - 旅遊經

而五番坑鄰近還有金礦博物館體驗淘金活動及過往採金曠的設備及各式曠石的原本 ... 在水金九山城礦業黃金年代,金瓜石運用台車索道運送礦產,在45度的斜坡索道遼闊視野 ... 於 www.travelrich.com.tw -

#42.野溪淘金體驗趣 :: 美食小記者

美食小記者,位於基隆山東側鞍部的山尖古道,是昔日聯絡金瓜石與九份間的舊路,沿途會經過水圳橋以及在地人才知道的野溪淘金秘境。古道綠意盎然、生態豐富、聚落自然 ... 於 food.idatatw.com -

#43.轉變中的黃金山城 來自礦工後代的真實口述(上)

現在的九份是因為淘金人口暴增,而在山坡上形成的聚落,當時繁榮到號稱小上海。 ... 在過去,九份與金瓜石人認為黃金是歸土地公管的,有福氣的人才能 ... 於 www.geostory.tw -

#44.批踢踢-偷偷報您知九份金瓜石-金礦山莊-$2400九份淘金夢之旅

【九份金瓜石.金礦山莊】達人推薦 以興盛時期之金礦坑道作為設計發想,並以日治時代、礦業興旺為時光背景,從二八坑道主題大門、礦坑造景園區延伸 ... 於 ygsgyom4se.pixnet.net -

#45.黃金博物館 - 新唐人亞太電視台

關鍵字:黃金博物館 · 金瓜石夜經濟! 夜晚漫遊黃金博物館 · 【新北瑞芳】壯觀黃金瀑布必拍景點! 走!金瓜石淘金趣囉~ | 1000步的繽紛台灣(223) · 【新北瑞芳】壯觀黃金瀑布 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#46.Toyz降落九份淘金!曬「超狂成果」嗨喊發財網秒衝朝聖

達人 分析,金瓜石的金是「不見金」,肉眼看不見金子,但是九份的金子顆粒較大,可以直接看見,一天可挖到3、4顆,Toyz學會如何淘金後,便開始埋頭狂淘,一開始會撈起整 ... 於 beanfun.com -

#47.九份金礦博物館 - Roekhorst

從九份老街到金瓜石(黃金博物館) 有好幾台公車都會停靠(827不會到) 隨便挑一台上去 ... 淘金術師在這裡,九份金礦博物館百年黃金工藝. ... 達人帶路. 於 roekhorst.nl -

#48.不想人擠然?達人帶你穿梭巷弄,踏入山城秘境-九份金瓜石猴硐

達人 帶你穿梭巷弄,踏入山城秘境-九份金瓜石猴硐 ... 此處曾是日據時期全台煤產量最高的地方,也是淘金的重鎮區,更因許多猴子出沒於此而得名;但隨著 ... 於 kknews.cc -

#49.比價九份金瓜石-金礦山莊-$2400九份淘金夢之旅-評價 - 痞客邦

最近常去逛的店歇業了,之後就好少到那邊晃啦,可是朋友一直問我九份金瓜石?金礦山莊-$2400九份淘金夢之旅" 那裡買比較便宜!上網幫他查了九份金瓜石?金礦山莊-$2400九 ... 於 k2q86seiw80.pixnet.net -

#50.緩慢金瓜石樓中樓 - Galenachef

或許你曾聽過「無言的山丘」、「悲情城市」這兩部以金瓜石九份為背景的時代電影,又或許你曾對於此處昔日淘金風華感到好奇,這次的映像旅行,我們試著 ... 於 galenachef.it -

#51.【上報人物】賭上青春「進鄉」慢活金瓜石民宿帝王吳乾正(上)

金瓜石 石山里,是一個年輕人口不斷地外移的偏鄉,不過,這裡也是全台灣最具有國際知名度的旅遊村,它得天獨厚地位於九份與黃金博物館之間,全里里 ... 於 www.upmedia.mg -

#52.礦山的故事|野溪淘金體驗趣+索道遺跡探險隊

地圖介紹|位於基隆山東側鞍部的山尖古道,是昔日聯絡金瓜石與九份間的舊路,沿途會經過水圳橋以及在地人才知道的野溪淘金秘境。古道綠意盎然、生態豐富、聚落自然古樸,可 ... 於 www.gep.ntpc.gov.tw -

#53.發財了!Toyz衝九份「淘到真黃金」 秘境曝光網怕擠爆

Toyz在好心的淘金達人的帶路下,來到一處淘金秘境,在路程中達人分析,金瓜石的金是「不見金」,也就是肉眼是看不見金子的;但是九份的金子顆粒較大, ... 於 news.ebc.net.tw -

#54.北縣金瓜石野溪淘金樂 - 蘋果日報

儘管台灣的淘金熱潮早已褪,淘金體驗,卻正在發燒;到了金瓜石不僅可以在黃金博物館體驗淘金,更有社區居民闢出一塊野溪淘金秘密基地,讓大人、小孩 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#55.金瓜石咖啡廳 - Alano sklep

《台北瑞芳》Cafe & me 金瓜石中的一處清幽、藏於祈堂路裡的秘境咖啡廳@我的 ... 光緒19年(1893年)基隆河淘金客從侯硐溯溪而上發現九份小金瓜露頭, ... 於 alano-sklep.pl -

#56.金瓜石住宿九份民宿山海灣民宿 - Dlaflorysty

00桃園機場. 此篇文章於2017-02 尋找世界各地的度假屋、小木屋、海灘別墅、獨特房源和精彩體驗,由Airbnb 房東和體驗達人為你實現。 九份老松的家的位置与地图_台湾民宿网. 於 dlaflorysty.pl -

#57.金瓜石淘金達人 :: 台灣美食網

台灣美食網,台灣淘金地點,金瓜石淘金體驗,九份金瓜石淘金,野溪淘金體驗趣,金瓜石還有黃金嗎,淘金電視劇,陳石城金瓜石,金瓜石石頭屋. 於 food.iwiki.tw -

#58.金瓜石野溪淘金兼洗褲

部落格seo軟體各種客製化貼文軟體部落格流量自動點擊流量軟體自動貼文軟體各種點擊付費廣告軟體金瓜石有一處溪谷地,開發成台灣唯一的野溪淘金園區, ... 於 hunt22.pixnet.net -

#59.陳石城淘金| 靠北餐廳

陳石城淘金情報,2015年11月1日— 金瓜石的新北市立黃金博物館,館有館內淘金體驗。 2.金瓜石還有位老礦工陳石城先生的野溪淘金體驗。 3.九份有九份金礦博物館-台灣黃金 ... 於 needmorefood.com -

#60.新北市立黃金博物館!真能淘到黃金的淘金體驗!穿越時空隧道 ...

台北景點|新北市立黃金博物館!真能淘到黃金的淘金體驗!穿越時空隧道的本山五坑!想要瞭解過往金瓜石水湳洞曾有的採礦歷史、自然生態、礦業遺址等知識,來一趟新北 ... 於 damon624.pixnet.net -

#61.瑞芳三安社區盼找回過往榮景共創幸福礦山 - 台灣好新聞

社區邀請在地的淘金達人陳石成老先生進行社區的步道解說與導覽,讓社區 ... 啟動大家對礦山的夢想,在金瓜石礦山,留下一個大家努力過的美好記憶。 於 www.taiwanhot.net -

#62.戰利品哪裡買便宜[55折]淘金體驗組(附迷你真實淘金盆)網購 ...

台灣真實可以淘金的地點 台灣因為地底旺盛的火成作用,蘊藏了不少黃金礦脈。大家所最不陌生的,就是九份與金瓜石。 台灣還有哪一些河川可以淘到黃金呢 ... 於 xlhlt9bfp.pixnet.net -

#63.雨後金瓜石跟老礦工去淘金- 地方- 自由時報電子報

下一場大雨,瑞芳區金瓜石的河川裡又多了好多金沙!現年七十七歲、擁有四十年礦工經驗的陳石成說,每逢豪大雨、颱風天,金瓜石地區所蘊含的金沙就會被 ... 於 news.ltn.com.tw -

#64.新北黃金博物館|帶您探尋先民採礦的足跡

這裡是黃金博物館入口,其實就在客運金瓜石站的旁邊 ... 瞧瞧淘金體驗的工具就擺在廊簷底下,讓大家實際體驗早期的淘金生涯 新北黃金博物館|帶您探尋先 ... 於 savemoney.com.tw -

#65.台灣淘金地點

發現砂金,淘金者沿河上溯金瓜石發現黃金礦脈,就此揭開台灣的黃金時代。 ... 都付不起,只好另尋其他地點淘金,沒想到路上幸運遇到淘金達人,經介紹 ... 於 765482054.diwaliyoga.it -

#66.飲食裡的淘金鎮風華:新北瑞芳小吃 - 食力

根據交通部觀光局2019年統計資料,新北市瑞芳區每年有超過7百萬旅客造訪,是直轄市及縣(市)級風景特定區中造訪人次最多的!從繁華的「淘金鎮」歷經沒落, ... 於 www.foodnext.net -

#67.九份金礦博物館特色– 挖金礦雙人版 - Sbnget

水金九(水湳洞、金瓜石、九份)山海美景去不膩,遁入黃金山城避暑、漫遊,深度 ... 黃金博物館推出具九份文史特色4 大路線的小旅行,由在地達人引路帶大家認識文化 ... 於 www.sbnget.me -

#68.九份金礦博物館

從九份老街到金瓜石(黃金博物館) 有好幾台公車都會停靠(827不會到) ... 因金礦開採衰退而沒落,1989年淘金術師在這裡,九份金礦博物館百年黃金工藝. 於 wirtschaftsberater-schober.at -

#69.東北角.黃金博物館~體驗礦坑、淘金去! - 愛吃鬼芸芸

營業地址:台北縣瑞芳鎮金瓜石金光路8號 營業時間: 週二至週五上午九時三十分至下午五時(下午四時停止售票) 週六及周日上午九時三十分至下午六 ... 於 aniseblog.tw -

#70.黃金山城穿街走巷尋訪往日風華賞天空之城穿越時空絕美夜景

【圖/文:行遍天下】 早年淘金客探尋礦脈,從基隆河上溯至九份與金瓜石,在山上發現看似金瓜形狀的金礦露頭岩石,故[…] 於 travelcom.com.tw -

#71.九份金瓜石金礦餐旅會館 - Terrepesculiasseroli

達人 帶路. 2022-09-29. 五常國小附幼招生; 11 公里) 金礦晶金瓜石山城民宿(0. 【九份金瓜石‧金礦餐旅會館】以興盛時期之金礦坑道作為設計發想, 並以日治時代、礦業 ... 於 terrepesculiasseroli.it -

#72.[驚艷水金九] 金瓜石遊記真實淘金體驗!!

雖然參加過黃金博物館的淘金體驗但到溪裡面用礦坑裡面的砂土去淘金甲係金ㄟ呀!!! 所以我又衝往金瓜石了!! XD早上九點就在忠孝復興站集合透早起床加上 ... 於 mochacat.pixnet.net -

#73.猴硐礦坑- 服務項目- 搗金舘

搗金館. 掏金跟搗金由來. 西元1890年(清)當時修築鐵路的工人,在基隆河畔七堵附近鐵橋下的河水中發現砂金,啟動台灣掏金史。 九份金瓜石為火山地形內含許多金屬礦,如 ... 於 www.monkeycave.tw -

#74.山城治癒術水金九礦山採金之路遊程體驗 - 國家文化藝術基金會

面山環海的水金九(水湳洞、金瓜石及九份),倚著基隆山的懷抱,眺望遠方漁船 ... 「野溪淘金體驗」活動日期為8月8日、15日,每日上午、下午各一場, ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#75.金瓜石民宿才知道!達人行程:野溪淘金相遇貓妮妮石頭屋。

陳石成淘金,大家都在找解答。 隨行淘金達人陳石成,走往外九份溪圳橋。緩慢民宿管家親切稱呼的陳叔公,說起85年的歲月都居住金瓜石,3歲就在溪畔玩耍。 於 twagoda.com -

#76.金瓜石雲山水小築民宿 - Saicm

因為迷路的延誤,我們繞回到山尖古道, 抵達著名的水圳橋遺跡處,剛好遇到金瓜石淘金達人陳石成老先生。 Find vacation rentals, cabins, beach houses, unique homes ... 於 saicm.mk -

#77.金瓜石民宿推薦 - Lanaranja

金瓜石 親子民宿【 3 間特色住宿】走訪完黃金博物館、水湳洞熱門景點還不夠,不如 ... 包覆金塊吞下肚的「藏金金瓜石缓慢民宿+ 九份老街小吃巡礼+寻觅昔日黄金山城淘金 ... 於 lanaranja.cl -

#78.金瓜石老礦工食堂

金瓜石 老礦工的店~~夏國雄民國25年(1936)11月18日,開始他的生平祈堂路72-1號, ... 當地採礦歷史與淘金技術,說是金瓜石活字典一點兒也礦工食堂おいしい排骨飯の弁当. 於 spectrumsoluciones.cl -

#79.礦城一日遊提案,10個金瓜石必玩景點推薦 - 本質旅行

大約在100 多萬年前,因沖繩海槽張裂,噴出安山岩體,在經歷一連串的礦化作用,行程許多金銅礦體,因此造就後來的掏金熱盛況,吸引許多人來到這座金瓜石礦山掏金、挖礦。 於 esence.travel -

#80.ezfun生活玩家-吃喝玩樂行-熱門訊息-淘金體驗金瓜石

ezfun生活玩家-吃喝玩樂行-熱門訊息-淘金體驗金瓜石來一趟金瓜石淘金體驗, ... 奉獻給金瓜石,見證了金瓜石的興盛及沒落,50 年的歲月造就一位採礦、煉金的礦區達人。 於 ezfun.24tms.com.tw -

#81.黃金博物館陪孩子淘金、探險、採草藥山城療癒又避暑

... 淘金體驗趣」帶著大小朋友與老礦工爺爺走進山林間體驗野溪淘金、踩水消暑,「索道遺跡探險隊」與在地探險達人走訪現今打卡熱點斜坡索道遺跡、祈堂老街,探索金瓜石 ... 於 museum.welcometw.com -

#83.玩家行腳- 玩家逍遙遊- 台視網站

‧九份金瓜石‧. 淘金體驗. 02-2496-2165. ◎玩家討論. 進入金九地區,不急著往基山老街走,玩家要先去淘金,淘金明明就已經沒落了,不過跟著淘金達人石成伯,肯定會有 ... 於 www.ttv.com.tw -

#84.北臺灣淘金之旅: 淘不盡的繁華舊夢2022 文化帶路• 文化觀光 ...

在臺灣東北部的九份、金瓜石、基隆,因為自然的地理環境與條件,有了金銅礦脈、 ... 這次,就讓我們跟著在地達人的步伐,探索以往的繁華舊夢,重新連結與這裡的羈絆。 於 culturetravel.tw -

#85.黃金山城(金瓜石) - GOODTV+ 好消息電視台

金瓜石 是位於台灣東北角的一座山城,因為有豐富的礦脈曾被譽為「亞洲第一貴金屬礦山」,當時更聚集約八萬人在此一圓淘金夢,小小的金瓜石一躍成為人口稠密、熱鬧非凡之 ... 於 www.goodtv.tv -

#86.《黃金鄉》魅力水金九導覽+昇平戲院看戲(套裝行程)

星期日陳石成---淘金達人. l 行程:黃金博物館→外九份溪→黃金 ... 九份、金瓜石的歷史就是一部台灣史的縮影 ... 與心愛的礦工長州共同經歷日治時期淘金的繁華,. 於 www.accupass.com -

#87.雞籠山金礦偵探團,九份掏「金」趣! - Niceday

九份、金瓜石地區曾是亞洲最大的金礦產區喔! ... 達人帶路— 地質學專業講師,帶給你最專業、最生動的金礦小鎮巡禮; 珍貴收藏— 參觀在地黃老師的驚人收藏,暸解各種 ... 於 play.niceday.tw -

#88.緩慢.金瓜石民宿才知道!達人行程:野溪淘金相遇貓妮 ...

沒有慢時間就沒有漫閒情。金瓜石閨蜜旅行,留宿緩慢民宿。管家相報,拾階十多分鐘,可以相約:淘金達人陳叔公帶領外九份溪水圳橋下尋金, ... 於 www.grandma.tw -

#89.九份/金瓜石/水湳洞景點攻略|33必收藏一日遊民宿交通。NEW ...

九份/金瓜石/水湳洞景點攻略|圖片來源:Tripbaa趣吧!達人帶路在北台灣有那麼一座被時光所遺忘的悲情城市,在淘金熱潮後而沒落的九份、金瓜石、水湳 ... 於 travel.yam.com -

#90.CP值超高-強檔優惠九份金瓜石-金礦山莊-$2400九份淘金夢之旅

哈囉~我是皮皮~~這次有好東西想和大家分享一下~這次和姊妹們發現這個購物網裡面的商品優惠或折扣就滿多的而且滿常辦活動送更多優惠,向九份金瓜石? 於 tflbjllv7p.pixnet.net -

#91.昔日台灣淘金聖地--旅遊達人日記--詳細金瓜石之旅 - 爱卡汽车

爱卡汽车论坛网为大家提供昔日台灣淘金聖地--旅遊達人日記--詳細金瓜石之旅~~!!!,让您对昔日台灣淘金聖地--旅遊達人日記--詳細金瓜石之旅~~! 於 www.xcar.com.cn -

#92.【新北.東北角】來福隆度假,也可以很沖繩! - 福容大飯店

日式度假首選飯店-福容大飯店福隆店; 日式單車行-舊草嶺環狀自行車道; 日式海風小旅行-台2線; 淘金小城-金瓜石; 碼頭旁的日式景點-基隆 ... 於 www.fullon-hotels.com.tw -

#93.旅遊手記 新北市九份淘金趣

這次帶小朋友們到新北市九份進行淘金活動陳爺爺用一口台語跟小朋友們解說著小朋友雖然聽不太懂但是在實際 ... 金瓜石 淘金導覽員 - 淘金達人 陳石成. 於 s905452000.pixnet.net -

#94.10條路線、40梯次,跟著達人走訪水湳洞、金瓜石、九份

... 跟著達人的腳步,像隻山城貓咪散步晃蕩,體驗海邊茶席、淘金、溯溪、戶外 ... 術」小旅行,10條路線、40梯次,跟著達人走訪水湳洞、金瓜石、九份. 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#95.野溪淘金體驗趣的推薦與評價 - 探訪台灣國家公園與自然風景區

在水金九山城礦業黃金年代,金瓜石運用台車索道運送礦產,在45度的斜坡索道遼闊視野俯瞰山城、陰陽海景緻,與在地達人張傳益、吳朝潭先生和金瓜石 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#96.天后起駕金瓜石媽祖遶境 - 台灣光華雜誌

具有百年歷史的金瓜石媽祖遶境,是金瓜石人不同世代的集體記憶。 ... 的毛巾擦掉汗水也擦雨水,參與了數十年扛轎工作,他笑著說:「你上網找『淘金達人』就可找到我! 於 www.taiwan-panorama.com