醫學中心區域醫院地區醫院定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦駱紳,朱迺欣,曾思瑜,劉豊志寫的 創齡(2022年版) 和沃米克.沃爾肯的 我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自立緒 和心靈工坊所出版 。

長庚科技大學 護理系碩士在職專班 趙莉芬所指導 鄒季蓉的 探討鄉村中高齡慢性病患者資訊科技化健康識能與科技接受度之相關性研究 (2021),提出醫學中心區域醫院地區醫院定義關鍵因素是什麼,來自於資訊科技化健康識能、資訊科技健康照護系統、科技接受模式、鄉村、慢性病。

而第二篇論文國立臺北商業大學 創意設計與經營研究所 黃國珍所指導 程麗蓉的 醫藥業務代表的行銷策略對醫師用藥選擇之影響 (2021),提出因為有 用藥選擇、行銷策略、處方行為的重點而找出了 醫學中心區域醫院地區醫院定義的解答。

創齡(2022年版)

為了解決醫學中心區域醫院地區醫院定義 的問題,作者駱紳,朱迺欣,曾思瑜,劉豊志 這樣論述:

全方位探討老年議題:台灣趨勢與美國、日本社會的他山之石 .台灣未來將超越日本成為全球最「老」的國家 .台灣老化地圖很快就會畫到你家門口 .由老人照顧老人的高齡社會 .居家醫療照護商機,銀髮產業革命 .專為老人服務的京王百貨、東京的高齡者銀座 .日本銀髮族再就業,活到老工作到老 .老人舒適生活空間安排 ----- 「創齡」運動正在發生——「創齡」一詞來自日本,以全然不受限的精神年齡,正面思索人生課題,繼續築夢、追夢,開創充滿挑戰的第二人生。 「老人潮」來襲, 老人倍增所形成的「銀色風暴」正在席捲全球。經建會預測,台灣將會超越日

本成為全球最「老」的地區,加上台灣世界最低的生育率,人口老化的程度恐將侵蝕國本。台灣少子化現象甚至是國安層級的問題了! 高齡、少子化早已是台灣社會常態,當執政者面對敬老傳統式微、長照政策未明,仍在尋思對策,如何重新定義這一代的老人,並輔之相應的社會政策,成為今天台灣社會的新課題。 值此同時,日本介助服務協會NCSA(Nippon Care-fit Service Association)已將Gerontology理念從「老人學」轉換為「創齡」一詞,以正面角度思索人生課題,鼓勵健康的老人能多外出、過快樂的生活,以建立一個活潑開朗的高齡社會為目標。 坦然面對身體的老化,並與之共存

,繼續築夢、追夢,開創充滿挑戰的第二人生,是現今高齡者共同的願景。 (本書前版書名:與老共舞)

探討鄉村中高齡慢性病患者資訊科技化健康識能與科技接受度之相關性研究

為了解決醫學中心區域醫院地區醫院定義 的問題,作者鄒季蓉 這樣論述:

背景:人口快速老化,慢性疾病與身體功能障礙的盛行率急遽上升,就醫及長照需求負擔繼而增加。延緩失能策略多元興起,疾病自我管理為健康促進重要之一環,隨著醫療科技技術與數位周邊的興盛推進,健康資訊科技化運用亦迅速蓬勃發展。然而,年長者及特定族群之資訊科技化健康識能與科技接受度,是發展健康照護數位系統時需考慮的。目的:本研究旨在探討鄉村中高齡慢性病患資訊科技化健康識能及科技接受度之相關性。研究方法:為橫斷式研究設計之描述性相關性研究,採立意取樣進行收案,對象為雲嘉地區45歲以上中高齡者,經醫師診斷為慢性疾病至某區域教學醫院門診就診者。採結構式訪談問卷進行資料蒐集,包含(1)人口學特性結構問卷;(2)

資訊科技健康照護系統接受度問卷;(3)中文版資訊科技化健康識能量表,來探討中高齡慢性病患資訊科技化健康識能與科技接受度(知覺有用性、知覺易用性、使用意圖)的相關因素分析。經研究倫理委員會審核通過後開始收案,收案時間為民國110年3月至6月。資料分析採描述性統計,與變異數分析、皮爾森積差相關與多元迴歸分析進行推論性統計。結果:有效收案樣本數為120人。資料分析發現相較於全國人口,收案的偏鄉長者的教育程度較低;45%未使用資訊科技健康照護系統;資訊科技化健康識能為中低程度,而科技接受度以「知覺有用性」構面得分最高,「知覺易用性」最低。鄉村地區中高齡慢性病患「性別」、「主要照顧者」、「教育程度」、「

生活費」、「視力狀況」、「擁有智慧型產品數」、「智慧型產品連網方式」及「年齡」等變項,分別與資訊科技化健康識能、和科技接受度具顯著相關(p

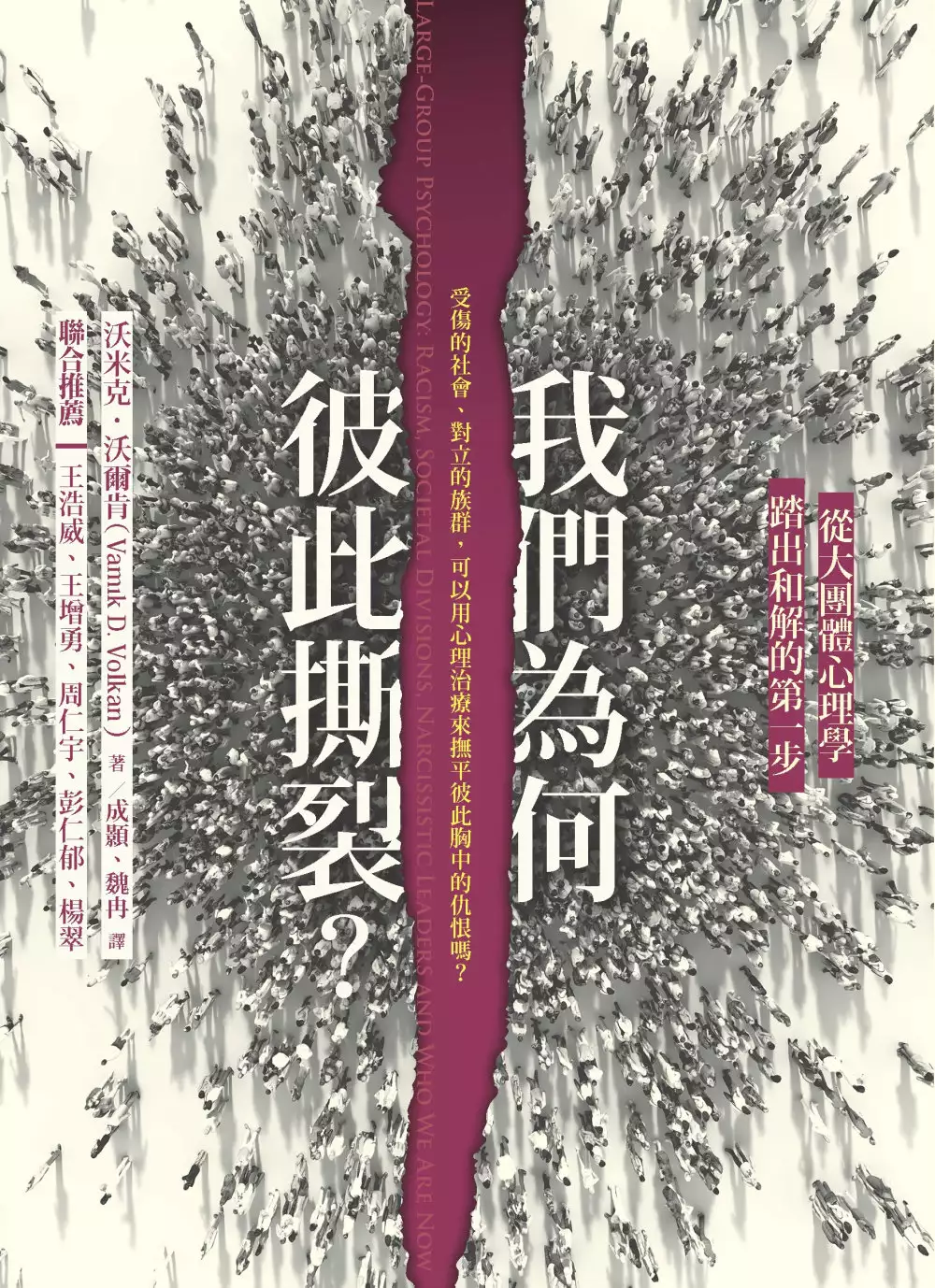

我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步

為了解決醫學中心區域醫院地區醫院定義 的問題,作者沃米克.沃爾肯 這樣論述:

受傷的社會、對立的族群, 可以用心理治療 來撫平彼此胸中的仇恨嗎? 大團體心理學不是治療一個人,而是治療一群人—— 在戰場、議場、衝突現場中,調停敵對雙方,修復集體創傷 1977年,埃及總統沙達特訪問以色列,說:「以阿之間有一道『心牆』,是這堵牆造成了以阿之間70%的問題。」 到了21世紀,人類依舊沒有得到和平。仇恨瀰漫全球,大國對抗、區域衝突、恐怖攻擊、種族主義頻繁上演,我們對於「他者」的偏見心牆,似乎來到了史上高點。 外交斡旋手段已經捉襟見肘,到底人類應如何獲致和平? 由精神分析師沃爾肯所領導的國際對話倡議組織,另闢蹊徑以心理專業突圍,為日益激化的族

群衝突打開一扇對話的門窗,讓他得到五次諾貝爾獎提名。 沃爾肯出身種族衝突不斷的賽普勒斯,因此立志運用心理專業從事國際和平工作。沃爾肯從佛洛伊德的精神分析理論出發,輔以實務經驗,發展出「大團體心理學」。 在本書中,沃爾肯借鑑精神分析的技巧,對大團體中意識和無意識的、今昔共同的歷史/心理體驗進行概念化,深化對社會—政治—宗教事件、領導者—追隨者關係的理解。 沃爾肯描述孩童如何繼承大團體的「心理DNA」、大團體的各種特徵和運作原則、成年人如何發展出第二種大團體身分、為何偏激的邪教或激進主義能吸引人們的認同。他提出「樹模型」的工作方法,制定明確的大團體諮詢架構。 透過本書,讀者

可對種族主義、獨裁政權、國際難民、民粹政治領袖、假消息、恐怖攻擊、後疫情時代的變局等有進一步省思;敵對團體之間的和解,也因此見到了曙光。 以心理學的視角來研究當前世界事務,是我們時代的當務之急。 我們這麼做是為了保有希望:有朝一日,我們將制定包含深度心理學考量的新策略,以馴服全世界所有破壞性的大團體行為。在我年事已高的此時,我很清楚,我永遠看不到真正實現的那一天。政府和其他大小團體的領導人和統治者,將繼續製造或購買更多的子彈和炸彈……所謂大團體行為中的「惡行」將永遠結束,其實是一種錯覺。然而,即使是現在,我也樂觀地認為,在一些特定的小型國際衝突中,我們越是探究「惡行」背後的心理,就

越有希望在沒有子彈和炸彈的情況下解決它們。——沃爾肯(本書作者) 本書特色 ★五次獲得諾貝爾和平獎提名、蜚聲國際的精神分析師、政治心理學家沃爾肯,直指當代世界問題的心理學解方 ★在社會撕裂、民粹政治當道、假消息滿天飛、恐怖攻擊不斷、後疫情時代的紛擾中,倡議以深度心理學拆除敵對族群之間的「心牆」,為和平帶來曙光 聯合推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長 王增勇|國立政治大學社會工作研究所教授 周仁宇|人類學博士、兒童精神科醫師、臺灣精神分析學會訓練分析師 彭仁郁|中研院民族所副研究員、促進轉型委員會兼任委員、台灣臨床心理學會政治暴力創傷與療癒工作小

組召集人 楊 翠|國立東華大學華文系教授 (按姓氏筆畫排序)

醫藥業務代表的行銷策略對醫師用藥選擇之影響

為了解決醫學中心區域醫院地區醫院定義 的問題,作者程麗蓉 這樣論述:

摘要本研究以問卷調查法探討醫藥業務代表行銷策略對臺灣地區執業醫師處方時用藥選擇因素。透過網路問卷含四大構面,「醫師對藥品廣告的看法」、「醫師對促銷活動看法」、「醫師對醫藥代表的看法」、「醫師對選擇處方藥品考慮因素」;共19個題項,並調查收集207份有效問卷。經統計分析發現,受試者對問卷內的19個題項,表示「同意」或「非常同意」的看法。且相關分析發現,「醫師選擇處方用藥」與「醫師對藥品廣告的看法」呈顯著正相關,但不受「醫師對藥品促銷活動的看法」及「師對醫藥代表的看法」的影響。另外,受試者的年齡及服務處所的類型開業診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心並未顯著影響其在問卷「醫師對藥品廣告的看法」、「

醫師對促銷活動的看法」、「醫師對醫藥代表的看法」、「醫師對選擇處方藥品考慮因素」等構面的態度,此結果顯示,不論醫師的年齡及其服務處所,其對「藥廠促銷活動問卷」的態度具一致性及普遍性。本研究結果可提供醫藥業務代表未來擬定藥品行銷策略之參考。關鍵詞:用藥選擇、行銷策略、處方行為