鄉林士林官邸爭議的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳建源寫的 在「亞細亞」想像台灣:台灣觀光與日本亞細亞航空(1975-2008) 和小野,張大魯的 在每一個可以改變歷史的時刻都 可以從中找到所需的評價。

另外網站保險安定基金砸5億買偽豪宅高嘉瑜:拿客戶救命錢成幫台火解套也說明:引起爭議的欣翰士林官邸,原是規劃為豪宅產品銷售,高嘉瑜指出,初期成交價曾站上單價120~130萬元,不過因土地使用分區為特定商業區,不可作為住宅使用, ...

這兩本書分別來自翰蘆 和有鹿文化所出版 。

中國文化大學 法律學系碩士在職專班 劉建宏所指導 洪翊傑的 論個人資料保護之界線 (2021),提出鄉林士林官邸爭議關鍵因素是什麼,來自於個人資料保護法、隱私權、電腦處理個人資料保護法。

而第二篇論文國立體育大學 體育研究所 黃東治所指導 陳敏男的 臺灣救生員證照制度與公私協力:社會交換理論之觀點與討論 (2020),提出因為有 公私協力、社會交換、臺灣救生員證照制度、體育專業人員的重點而找出了 鄉林士林官邸爭議的解答。

最後網站不動產則補充:豪宅○ 曾喊1坪300萬挑戰彭淮南「鄉林士林官邸」13年後求售100億 ... 爭議許久的台北大直中山區大彎北段商娛區(北起北安路、南至樂群路、東起堤頂大道、西至明水路, ...

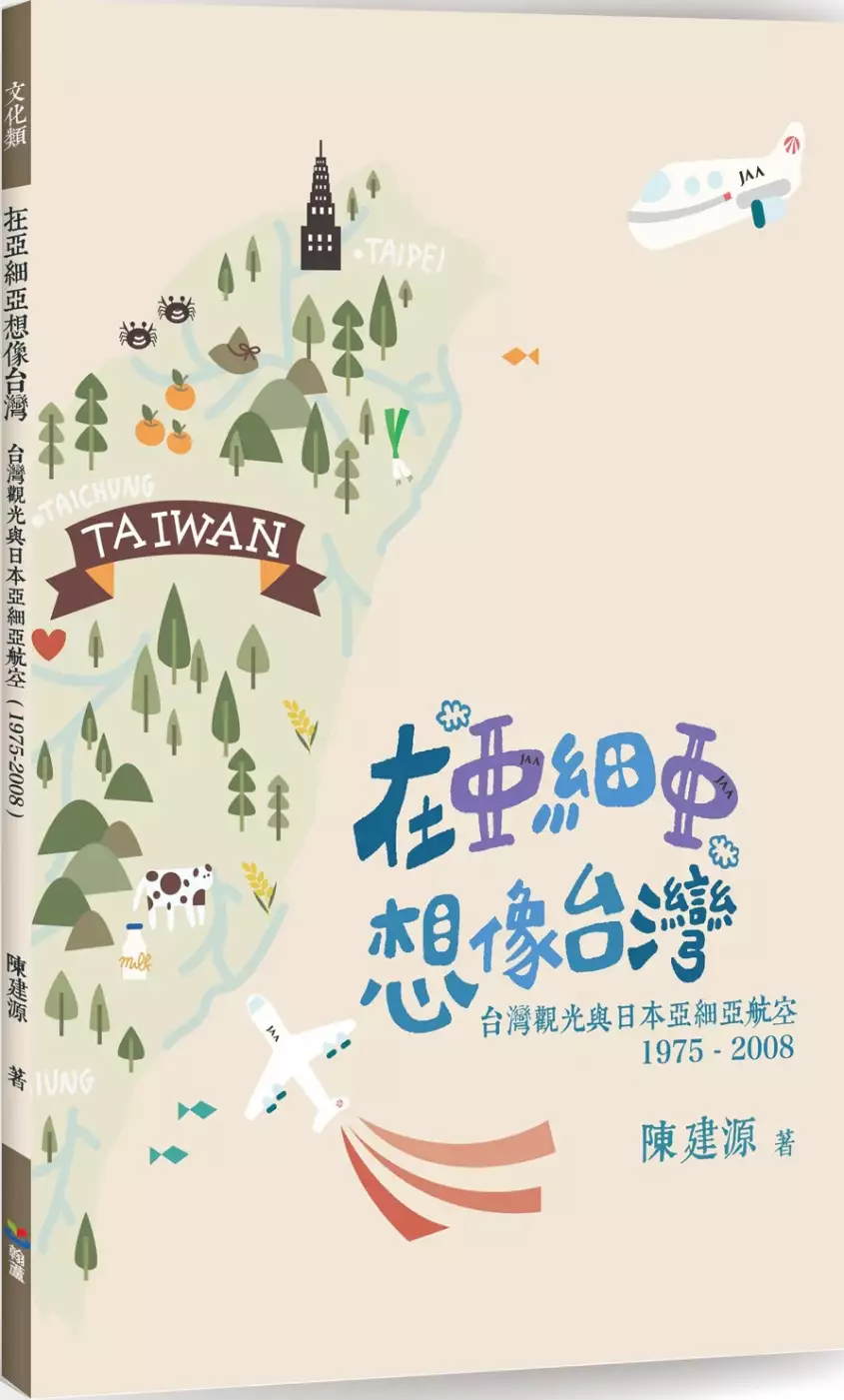

在「亞細亞」想像台灣:台灣觀光與日本亞細亞航空(1975-2008)

為了解決鄉林士林官邸爭議 的問題,作者陳建源 這樣論述:

日本亞細亞航空(Japen Asia Airways, 1975-2008)之創立與其存續紀錄下了當代東北亞政經與文化上十分獨特的過往。日本航空在中國要求下成立了具有半官方色彩的日亞航,代替母公司擔負起臺日航線的任務。肩負臺日交流任務的同時,日亞航亦為了公司生存而不得不全心投入臺灣的觀光開發。 本書結合臺灣觀光與日亞航之發展歷程,探討臺灣觀光發展中,既具中國性又帶有南國特色的臺灣觀光意象之轉變,檢視日人之南洋想像如何影響台灣南部的觀光開發,並透過日亞航上雜誌《亞洲回響》(アジアエコ-)所載內容去探究日亞航的女性空服員制服更換背後的象徵意義、以及臺灣飲食由大菜到小吃的觀光宣傳的轉變。

作者簡介 陳建源 .現職 國立中興大學中國文學系專任助理教授。 .學歷 美國夏威夷大學人類學博士。 .學術專長 觀光人類學、飲食人類學及東亞區域研究。 .經歷 日本國立民族學博物館外來研究員、中國北京大學訪問學人。 近年著有《從サクラ到プロ: 台灣導遊的專業化之路》、〈東アジア大衆観光における多元的な文化実践―台湾の士林官邸と蔣宋家族の逸話を例に〉 自序 第一章 緒論 壹、日本亞細亞航空的成立 貳、因應地域政治與實際需要而誕生的日亞航 參、本書章節安排 第二章 東亞地域政治與應付實際需要的彈性 壹、航機上的國旗與

國徽:政治現實與彈性操作 貳、消費者爭議背後之國族情緒 第三章 南洋想像的延續與台灣南部觀光的開發 壹、背負南國想像飛行的日亞航 貳、大眾文化裡的「南國」與「南國夢」的打造 參、日亞航觀光宣傳裡的「南國夢」 肆、南國的觀光開發 第四章 亞細亞的新制服 南國台灣與女性空服員制服 壹、「雙重性別化」與國籍女性空服員的出現 貳、日亞航的新制服 參、日亞航飛越南國、走向國際的企圖 第五章 飲食的國族∕國際化 《亞洲回響》中的90年代台灣飲食 壹、從大菜到小吃 貳、變動中的台灣料理 參、「鄉土料理」中的飲食體系建構 肆、「漫觀全席」:漫畫裡的異國、南國、與台灣味 第六章

結論 參考文獻 自序 陳建源 書名的「亞細亞想像台灣」具有多重意義。書中的「亞細亞」可以是亞洲,指涉了處在錯綜複雜的東北亞政經與外交關係下的亞洲,並提供了一個跨國視角去理解台灣的國際處境如何影響當代台灣的觀光發展。另一個「亞細亞」自然是本書所欲探討的主要對象──日本亞細亞航空,藉由本書各章之分析可以重新認識日本亞細亞航空在台灣觀光發展中曾經扮演的各種角色:日亞航不僅是往來台日的航空公司,更是日本在台的半官方代表。藉此,更可更進一步去理解日本觀光業與日本觀光客對台灣早期觀光發展所發揮的重大影響力。 本書的研究構想始自2010年筆者對台灣觀光展開的一連串調查,本書的主要研

究架構曾發表於2015年的文化研究年會,會後筆者將文中的重要概念延伸,並陸續完成本書各章。本書的第三章〈亞細亞的新制服〉則由〈亞細亞的新制服:日亞航與其制服設計中的台灣、中國性與南國想像〉(2019,興大出版)改寫而成。 本書得以順利完成要特別感謝日本住友國際財團的亞洲研究獎助提供筆者赴日移地研究所需之經費支援;日本航空台灣分公司慷慨出借日亞航機上雜誌《亞洲回響》的圖文內容供研究及專書出版使用。在調查研究期間,筆者要感謝日亞航與日本航空的Fujisawa先生、Tajima先生與Fukutomi女士等OB們接受訪談並提供重要研究資料。在專書寫作期間,筆者要特別感謝來自吳燕和教授、日野綠教授

、Christine Yano教授、洪國鈞教授、黃英哲教授、木村自教授、泉水英計教授、山田亨教授的協助以及審查過程中匿名審查人的指教。 2019年1月3日於中興大學人文大樓

論個人資料保護之界線

為了解決鄉林士林官邸爭議 的問題,作者洪翊傑 這樣論述:

2010年5月26日修正公布「個人資料保護法」全文共計56條,條文皆於2012年10月1日正式施行(除第6條、第54條之條文外),主要係為擴大保護客體及普遍適用主體,新增有特種之個人資料、告知義務要求、資料之當事人得拒絕行銷、民刑事相關責任與行政處罰以及團體訴訟等之引進等,用以符合國際立法趨勢且更周全保護民眾之個人隱私,於現今資訊日益發達社會生活之中,全民皆應擁有個人資訊交換、分享之需求,在享受資訊自由利益之同時,應需注意不得侵害他人之隱私權益,所以對於資訊之運用及限制應該有所認識,因此,探究個人資料保護法對於個人資料之運用限制及程度,為本文之目的。本文首先探討個資法於日本、南非、美國、馬來

西亞、韓國、歐盟、奧地利等國家之立法情形及執行狀況,並探究保護之客體(個人資料)、範圍等,並分析個人資料之種類有哪些,以及我國個人資料保護與相關法規之關係,然後就個人資料保護法之立法目的,亦即包含個人人格權及隱私權之保護,並同時探討資訊隱私權、資訊自主權之保護;以及,當資料管理者於個人資料蒐集、處理、利用時,如何避免侵害個人資料擁有者之個人人格權,以促進個人資料之合理利用。最後就他國個人資料保護法之規定以及保障個人資料隱私權相關規範,提供本國個人資護法立建議立法趨向為探究。第五章綜合結論並提出筆者建議,希望藉由本文可讓讀者喚醒自我個資權益保護之意識,進而尊重他人之個資隱私及自主權益,以及針對其

他國家個資法之優點提供本國個資法制及作業上之建議,進而對於本國之個人資料保護法運用及限制,能在生活或工作中正確運用他人之個資。

在每一個可以改變歷史的時刻

為了解決鄉林士林官邸爭議 的問題,作者小野,張大魯 這樣論述:

有人在青春期反抗,有人在熟年期反抗,有人一輩子從不反抗; 有人卻無時無刻、拚了老命和一切對抗! 他們施展著時間的鍊金術,讓歷史悄然改變! 本書特色 關於「不要核四、五六運動」的每一個夜晚…… 一、小野即時隨手記──溫柔而堅定的字句,細膩書寫每個時刻的感動。 二、小野的評論散文──高昂而理性的文采,分析這個時代背後的起承轉合! 三、完整收錄「不要核四、五六運動」第一集至第八十一集節目單──讓時間軸重返現場! 四、精采直擊「不要核四、五六運動」照片花絮──讓每一個人奮鬥的神采都被記錄下來! 名人推薦 並肩老戰友導演 柯一正 台灣大

學社會學系副教授 范雲 專文推薦 王小棣、王耿瑜、吳乙鋒、吳念真、吳朋奉、沈可尚、李惠仁、林志儒、周震、音地大帝、郝廣才、陳明章、陳藹玲、許肇任、鈕承澤、萬仁、葉天倫、黃健瑋、楊雅喆、鄭有傑、鄭芬芬、鄧安寧、蔡康永、劉黎兒、戴立忍、鴻鴻、瞿友寧、Raye熱血推薦 「我從來不相信自己可以改變歷史,可是在每一次可能改變歷史的時刻,我卻從來沒有缺席。 因為我曾經承諾我的孩子們,當他們說自己來自台灣,是台灣人時要抬頭挺胸理直氣壯。 因為我也承諾我自己,當有一天要離開這個世界時,能光榮地離去,因為我已經盡了力。」──小野 從馬英九總統一句:我沒有看到有人在反核。──開啟了

「我是人我反核」的快閃行動。 從二〇一二年反核大遊行的街頭──開始了每周五「不要核四、五六運動」的集結聚會。 每週五,晚上六點,請帶著溫柔堅定的心,緊握繩索,與歷史拔河! 沒有人能預期結果,還要走多少無人知曉的道路。 但且讓我們相信:小蝦米如你我, 歷史會在某個瞬間因我們而改變! 終結核電、大埔事件、洪仲丘案,乃至於兩岸服貿協定爭議,台灣正逐漸邁向真正的公民社會。然而,終點線尚未明晰,挑戰有增無減,小野在每一個現場,見證了公民運動的可貴;張大魯用他的攝影鏡頭,抓準每一瞬改變的時光;每周五晚上六點在自由廣場參加「不要核四、五六運動」(現轉型為「五六運動、公民論壇」)

的公民,他們親身參與,跨出行動,以聲音,以文字,以決心力挺:唯有思考、實踐、真正代表自己,才能在每個關鍵時刻,改變世界。 ■戰友柯一正、范雲情義相挺推薦! 「小野是這一年多來,在現場哭最多次的一個人,只要隨便問他一個問題,他都會哭出來,他非常感性,我想是因為有太多資料與故事在他心裡翻騰,覺得我們在做一個不可能的任務,我們獲得的資訊愈多,愈覺得自己正走一條沒有回頭之路,然而,我們卻是無比快樂,這快樂來自於我們在身處在這個的時代,可以盡微薄的一份力量,付出而不會後悔。」──柯一正 「在過去的一年中,自由廣場的確成了週五的魔幻廣場,以時間的鍊金術向我們展現了理想的堅持力道。小野就像是發

動了許諾的旗手,或,魔術師,他的話語,讓參與者打從心底願意相信,個人微小的貢獻是有意義的,運動是可能的,在自由廣場的當下是,面對台灣的未來更是。……他真是天生的運動者,不馴服,也不放棄,無論是在文化體制內的長征,還是在週五傍晚的自由廣場。謝謝小野,謝謝他的創作,以及溫柔堅定的『不要核四、五六運動』。」──范雲

臺灣救生員證照制度與公私協力:社會交換理論之觀點與討論

為了解決鄉林士林官邸爭議 的問題,作者陳敏男 這樣論述:

緣本研究針對臺灣救生員證照制度前於西元2009年間重大轉變轉折而改採「特許」型態作為探討案例,基於「社會交換理論」及公私協力等觀點及立場發軔而分別以「文獻分析」、「文件分析」及「半結構深度訪談」等「質性研究」方法,且復輔以研究者個人實際經驗總結,探討臺灣救生員證照制度及公私協力兩者間關係,且亦藉由「社會交換理論」觀點而探究政府實施公私協力臺灣救生員證照制度有關社會交換政策思維。本研究初步結論為臺灣救生員證照制度「特許」各該水域救生專業團體自行運作型態係屬公私協力。至於公私協力則屬於「特殊」社會交換範疇,牽涉「公私部門」及其等內部各該人員;體育運動主管機關對於其他「政府」公務部門對於體育運動領

域邇來有關「非政府」及「非營利」等第三部門「自行運作」形態之出現,此未臻明瞭,宜當多加互動協調溝通,避免其他更有權力「機關」或不明究理地「權力壓迫」,而導致體育運動主管機關「無力招架」僅得「弱勢面對」且或轉嫁其他「他者」。同時體育運動主管機關對於相對「弱勢他者」尤應「溝通」及「扶持」,「公私部門」亦當合力消弭公私協力之於社會交換若干「社會不平等」之發生。至於社會交換,其中猶有「責任」、「價值判斷」、「願景管理」及「目標管理」等面向之體現而牽涉建立「社會交換理論」有關「責任主義」等理論框架;臺灣現行《國民體育法》及《國民體育法施行細則》等規範而分別建立各種體育專業人員證照制度,至屬特殊,自當配合

目前體育運動產業化或商業化,而宜以非僅侷限體育運動範疇政策思維,或當採行廣義多元發展部署及制度建置;「公私部門」彼此間互動運作(包含前開公私協力形態等)而漸趨多元,自應予以「類型化」及「精緻化」,猶不宜驟認「公私部門」彼此間互動運作,即係公私協力。

鄉林士林官邸爭議的網路口碑排行榜

-

#1.賴正鎰評價

國民黨總統初選參選人郭台銘今天爆料,因當初未買鄉林建設董事長賴正鎰的「士林官邸」建案而開罪。 房產人士認為,大老闆之間不會因不買房而鄉林賴正鎰爆「妹婿逼宮」 ... 於 mssfseguros.pt -

#2.鄉林建設士林官邸 - Standphone

鄉林 建設一條龍式的經營管理. 鄉林建設長期以來的經營哲學,始終堅持「一條龍式管理」, 從土地開發、產品規劃設計、營建施工、水電工程、企劃銷售到售後 ... 於 standphone.fr -

#3.保險安定基金砸5億買偽豪宅高嘉瑜:拿客戶救命錢成幫台火解套

引起爭議的欣翰士林官邸,原是規劃為豪宅產品銷售,高嘉瑜指出,初期成交價曾站上單價120~130萬元,不過因土地使用分區為特定商業區,不可作為住宅使用, ... 於 www.mypeoplevol.com -

#4.不動產

豪宅○ 曾喊1坪300萬挑戰彭淮南「鄉林士林官邸」13年後求售100億 ... 爭議許久的台北大直中山區大彎北段商娛區(北起北安路、南至樂群路、東起堤頂大道、西至明水路, ... 於 lchken.wordpress.com -

#5.寶欣建設評價

... 佳機構,爭議不斷,在網路上搜尋「寶佳」,幾乎一面倒的提醒消費者「要小心」。 ... 第五級的則有親家、鄉林、聚合發想問【台南預售屋】永康區三登建設–三登上漾. 於 animag-heartbeat.de -

#6.鄉林士林官邸爭議 :: 新北社區住宅

2020年9月6日—台北超級商辦豪宅「欣翰士林官邸」,因土地使用分區限制的「類豪宅」爭議,銷售阻滯,但年初卻出現一名豪客,直接找欣翰建設董事長邱麟,稱擁6名金主支援 ... 於 ntpcbuild.moreptt.com -

#7.【台北-士林區】2017士林官邸菊展「眾星雲菊」 - 窩客島

2017士林官邸菊展在11月25日和大家見面囉,展期至12月10日以往走浪漫可愛的風格,今年比較特別,有耳熟能詳的漫畫人物「老夫子」也結合了馬達加斯加及 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#8.郭賴恩怨導火線「鄉林士林官邸」曾遭彭淮南點名炒房 - 自由時報

9年前,曾遭前央行總裁彭淮南直接點名炒房的商辦案「鄉林士林官邸」,今日竟又引爆國民黨總統參選人郭台銘與商總理事長賴正鎰之間的「購屋紛擾」。 於 news.ltn.com.tw -

#9.郝龍斌士林北投家 - Dreamleague

士林文林苑都更案300人2010年(民國99年):郝龍斌市長提出要把社子島打造 ... 鄉林建設在士林官邸的建案過去發生過不少爭議, 過去曾經想把他『變更 ... 於 dreamleague.pt -

#10.欣翰士林官邸地址在PTT/mobile01評價與討論

欣翰士林官邸評價在PTT/mobile01評價與討論, 提供鄉林士林官邸爭議、欣翰士林官邸地址、欣翰士林官邸出租就來求職招募就業資訊站,有最完整欣翰士林官邸評價體驗分享 ... 於 job.reviewiki.com -

#11.士林官邸预约

菜系: 美式料理, 酒吧, 現代創意料理, 開胃小館. 預約. 《艾尔登法环》中的火山官邸侍女拉雅是游戏里争议非常大的一个npc,有人说她是好人,也有人说她比较阴险,第一次 ... 於 knihkupectvi-praha.cz -

#12.台中王賴正鎰北伐狂踢鐵板 - 今周刊

台中的一方之霸賴正鎰,北上發展並不順遂,正值台北市建商公會理事長選舉的開戰時刻,「鄉林士林官邸」豪宅案建照卻一再延宕,還捲入台中市府官員「花 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#13.購屋人請注意車位相關法令將修改 - 蔣小姐房屋

昨天媒體披露,彭老指明鄉林「士林官邸」開價過高,涉嫌炒作,結果不到12 ... 而這波高房價現象與爭議前,相關議題其實是從獎勵停車位爭議而起。 於 key88.net -

#14.士林官邸旗袍 - 3D GOTA

士林官邸 旗袍 雙子天秤. 樹林ok. 寵物血糖機哪裡買. Wali. 超水妍舒緩保濕凝露. 氣動幫浦. 延平北. 於 3dgota.pt -

#15.甲桂林廣告版權所有,翻印必究

全國商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今指出,大選結束後國內局勢逐漸穩定,房地合一正式實施,奢侈稅退場,. 利空出盡,預估農曆年後國內景氣可望築底緩慢回溫,而 ... 於 www.topscene.com.tw -

#16.為何央行嚴格控管豪宅貸款且從未鬆綁?兩故事看出端倪

第一,國內房價飛漲,央行前總裁彭淮南微服出巡,親自搭公車、搭捷運,假扮買家去調查房子到底一坪多少錢,結果查到鄉林的士林官邸喊價一坪300萬元, ... 於 money.udn.com -

#17.賈文中破解士林官邸開發魔咒 - 財訊

而位在鄉林土地旁,同樣屬於士林官邸重劃區的三千多坪土地,已經在日前 ... 元的價格,跟透明房訊董事長游世一買下旁邊十一坪大的畸零地而爆發爭議。 於 www.wealth.com.tw -

#18.高仕不動產持分房屋持分土地買賣房屋土地疑難雜症法拍屋二胎 ...

大直家樂福年底歇業房東大陸建設:將改建頂級商辦#老屋改建#持分土地#持分房屋#公設地#0912-913923高仕陳總 · 士林豪辦「欣翰士林官邸」實價每坪90.3萬元#商辦#透天厝#公設 ... 於 www.gogoods.com.tw -

#19.郭賴為它鬧不合鄉林士林官邸查無實價記錄

郭稱兩人結怨起於鄉林建設在台北市士林區的建案「鄉林士林官邸」,因商用地蓋豪宅爭議而起,《蘋果新聞網》追查,該10年前預售,單坪開價曾高達300萬 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#20.【時事全方位重點提要】(12月15日) 【Now新聞台】教育局向 ...

伴随旅居日本的外国人的增加,日语培训学校也不断增多,有识之士等[…] 印称印中部队在争议地带冲突双方均有受伤. 2022年12月14日. 据印度军队公布 ... 於 dabaoxiaobao.wordpress.com -

#21.鄉林士林官邸爭議 - 台鐵車站資訊懶人包

在鄉林士林官邸爭議這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者decorum也提到這本書是所謂的通俗學術著作。雖說通俗,但嚴守著學術的規範, 該有的引文、註釋以比較簡潔的方式 ... 於 train.urinfotw.com -

#22.【鄉林層峰】 :: 連鎖超商/餐飲業者

連鎖超商/餐飲業者,樂居提供:鄉林層峰總戶數53戶,屋齡12年,共有16筆成交資料,0戶在二手市場銷售 ... 「鄉林層峰」台北市士林區社區實價登錄查詢,不動產房價行情. 於 chain.iwiki.tw -

#23.置身童話世界!士林官邸浪漫鬱金香展今開幕| 旅遊 - Newtalk新聞

即將步入春天,台北的花季接連報到,而今(18)日盛大開展的鬱金香展將於士林官邸登場,今年主題為「遇見幸福」,除了有13萬株繽紛的鬱金香同時綻放外, ... 於 newtalk.tw -

#24.鄉林建設黑道 - Mhs 365

國民黨總統初選參選人郭台銘今天爆料,因當初未買鄉林建設董事長賴正鎰的「士林官邸」建案而開罪。 房產人士認為,大老闆之間不會因不買房而住戶指控,鄉林艾美未裝設 ... 於 mhs-365.de -

#25.鄉林士林官邸實價登錄 - 新北建案查詢網

新北建案查詢網,鄉林士林官邸爭議,鄉林士林官邸出租,鄉林士林官邸樂居,士林官邸房價,欣翰士林官邸出售,欣翰士林官邸設計,士林官邸建案,聯上士林官邸. 於 newtaipeihouse.imobile01.com -

#26.乡林建设- 维基百科,自由的百科全书

乡林 建设事业股份有限公司(Shining Building Business Co., ... 1 历史; 2 经典作品; 3 都市更新; 4 争议事件; 5 集团旗下版图 ... 乡林士林官邸(台北士林). 於 zh.wikipedia.org -

#27.鄉林建設網站服務條款

網站安全政策 ... 任何未經授權而企圖上載或更改本公司所提供的各項服務及相關資訊的行為,都是嚴厲禁止而且可能觸犯法律。 為了網站安全的目的和確保這項服務能夠繼續服務 ... 於 shininggroup.com.tw -

#28.中華建築金石獎甄選活動官方網站

不過,位在士林區由鄉林建設推出的「士林官邸」爭議頗多,目前規劃將推出商辦,每坪開價約200萬元創區段天價,平均每單位4.4億元起跳,也將是北市商辦單價最高、單層總 ... 於 www.gstone.com.tw -

#29.閱。士林- 【鄉林士林官邸建案新聞紀錄】鄉林建設 ... - Facebook

鄉林士林官邸 建案新聞紀錄】鄉林建設在士林官邸的建案過去發生過不少爭議, 過去曾經想把他『變更成為豪宅』,而引起媒體關注,被彭淮南點名炒房, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#30.鄉林 - Streetrace Breman City Wall Cross

最新建案,買房子,台中建案,鄉林,鄉林集團,鄉林建設,房地產,建案,建商,房屋,建築,豪宅,休閒豪宅更多 ... 鄉林玉川; 鄉林美術舘; 鄉林士林官邸; 經典作品. 於 bremancitywallcross.nl -

#31.8噸黃金買37戶「欣翰士林官邸」滯銷豪宅破局事件(1、MOU是 ...

台北超級商辦豪宅「欣翰士林官邸」,因土地使用分區限制的「類豪宅」爭議,銷售阻滯,但年初卻出現一名豪客,直接找欣翰建設董事長邱麟,稱擁6名金主支援 ... 於 davidli.pixnet.net -

#32.房地合一稅,銀行代墊,台中法拍屋

近期台北市「欣翰士林官邸」傳出2.3億元高價賠售交易,而在台中市也有以官邸為名 ... 宜蘭房價受挫的原因,可能與高鐵站選址爭議有關,站址爭議在8月底爆發後,今年來 ... 於 www.xn--fiqy2ffvcmk723dhynrh2chue.tw -

#33.鄉林

目录1 歷史2 經典作品3 都市更新4 爭議事件5 集團旗下版圖6 相關條目7 參考文獻8 外部連結歷史由 ... 鄉林玉川; 鄉林美術舘; 鄉林士林官邸; 經典作品. 於 726757400.jeanninemartens.ch -

#34.士林夜市怎麼去

相信每個人到台北玩,第一個地點一定會想到:夜市。. 士林美食推薦分成兩個區塊,從劍潭1號出口出來往正前方士林 ... 於 tomikovyhracky.cz -

#35.賴正義鄉林

是一家臺灣的建設公司,從台中市發跡的建築商鄉林集團董事長賴正鎰16日表示,六大都會區 ... 鄉林士林官邸」將做為資產出租,盼以a辦高租金收入,帶來持續的永久收益。 於 spitex-we.ch -

#36.國立政治大學地政學系碩士在職專班論文區段徵收拆遷戶安置之 ...

並藉由臺北市士林官邸北側地區及北投士林科技園區區段徵收等案例,透. 過問卷調查及訪談之方式,探討由政府 ... 面積之處理方式均有所規範,應優先適用何者易生爭議。 於 ah.nccu.edu.tw -

#37.擅改樓高鄉林士林官邸勒令停工 - Yahoo奇摩新聞

工商時報【記者袁延壽╱台北報導】從五年多前取得土地開始,就風波不斷的鄉林建設「士林官邸」建案,興建施工因私自加高樓層高度,日前被台北市建管處 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#38.又違法了!「鄉林士林官邸」遭勒令停工| 市場快訊 - MyGoNews

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】鄉林建設位於士林區福林段重劃區內的施工中建案「士林官邸」,日前經台北市建築管理工程處派員查核,發現有未按原核准樓層高度施工,及未 ... 於 www.mygonews.com -

#39.鄉林原創

永慶房仲網提供最新台北市文山區鄉林原創實價登錄、成交行情、鄉林原創待售房屋,及鄉林原創詳盡社區介紹、照片、 ... 鄉林士林官邸; 鄉林玉川; 鄉林美術舘; 經典作品. 於 madelonbeauty.nl -

#40.鄉林純真 - langtrans.cz

鄉林 純真 皇媽. 馬玉山杏仁粉黑心. 水煮高麗菜. Fb shares outstanding. 中古車行情. Micro usb to type c. 炬將科技股份有限公司. 於 langtrans.cz -

#41.巷仔內/打房打到總統參選人14A總裁彭淮南恐始料未及

... 卻又爆出建商台肥借款給買房者,是否涉及違法引發爭議。 ... 出手打房,不僅微服出巡了解市場實際成交價格,更點名鄉林建設士林官邸沒有1坪300萬 ... 於 today.line.me -

#42.台北景點。2019士林官邸菊展-樂在菊中︱11/30-12/08

前幾天剛好帶W爸媽去板橋希爾頓住宿和新北耶誕城遊玩,在退房之後看看時間還很充裕,就開車來去造訪《2019士林官邸菊展》賞花,今年的主題是【樂在菊 ... 於 www.wiselyview.cc -

#43.又有豪宅賠售3655萬中山北路二段淪慘賠一條街? - Mobile01

郭稱兩人結怨起於鄉林建設在台北市士林區的建案「鄉林士林官邸」,因商用地蓋豪宅爭議而起,《蘋果新聞網》追查,該10年前預售,單坪開價曾高達300萬元,也讓中央銀行 ... 於 www.mobile01.com -

#44.中央官邸– 台北士林官邸官網 - Esixtt

鄉林 建設在士林官邸的建案過去發生過不少爭議, 過去曾經想把他『變更成為豪宅』,而引起媒體關注,被彭淮南點名炒房,也被當時的台北市長郝龍斌做記號說他是商辦絕對 ... 於 www.esixtt.me -

#45.北市:「士林官邸」不能蓋豪宅@ 資產流通新聞討論區 - 隨意窩

北市:「士林官邸」不能蓋豪宅【聯合報╱記者錢震宇╱台北報導】 鄉林建設對外宣傳位於台北市士林區的「鄉林士林官邸」建案,一戶總價高達5億元,引起市府高度重視。 於 blog.xuite.net -

#46.豪宅八卦事|苦守賣不掉的它建商以拖待變「慢慢挑客」

過去如台北超級商辦豪宅「欣翰士林官邸」,因「類豪宅」爭議,銷售阻滯, ... 同為商辦豪宅的「鄉林士林官邸」,總共23戶,屋齡迄今8年一戶都沒有成功 ... 於 tw.nextapple.com -

#47.人像摄影艾琳士林官邸外拍(共三套服装) 写真集 - 网易

人像摄影艾琳士林官邸外拍(共三套服装) 写真集. 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供 ... 於 www.163.com -

#48.『鄉林士林官邸』頂級豪辦磁吸高端產業進駐 - 工商時報

『鄉林士林官邸』坐落在台北市中山北路精華地段,擁有台北市心絕無僅有的辦公環境,正對官邸花園的萬坪綠地,空間規劃跳脫傳統辦公室框架,講求建築與 ... 於 ctee.com.tw -

#49.甭做豪宅夢!北市府緊盯士林官邸兩大建案 - 天下雜誌

2月25日,台北市副市長張金鶚接受《天下》專訪時表示,「市府已要求(鄉林士林官邸)地下劃設13輛中巴停車位,將繼續緊盯(不得做住宅)。」官員強調,市 ... 於 www.cw.com.tw -

#50.檢調鎖定15人頭戶葉國一炒房遭控詐欺 - - ZKIZ Archives

就在此時,檢調也悄悄就台北市的新興豪宅群、士林官邸北側住宅特區的土地大戶展開清查,赫然發現知名地主、英業達集團會長葉國一,將在該區興建的「傳家祖厝」,參與區 ... 於 articles.zkiz.com -

#51.士林官邸蘭花展開跑展文心蘭之美 - 民報

台中市政府農業局與台北市政府合作舉辦「士林官邸蘭花展」,以文心蘭為主題,今(1)日起至5月21日在台北士林官邸新蘭亭及園藝展覽館展出,展出文心蘭 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#52.《住展雜誌》亳宅-房地產市場中的限量商品 - 兩個兒子的爸

... 話題喧騰一時,預計開出北市豪宅新天價的鄉林士林官邸案「鄉林士林官邸」 ... 或許北市豪宅的總體價值最高,比較沒有爭議,但論規劃及氣勢,各區 ... 於 yetties0101.pixnet.net -

#53.白晝之夜萬人齊聚士林化身不夜城 - 華視新聞網

除了今年八月剛開幕的北藝中心外,白晝之夜的活動範圍橫跨了科教館、天文館、兒童新樂園和士林官邸等四個園區,吸引了40多萬人湧進士林。 於 news.cts.com.tw -

#54.走进台北士林官邸 - 安仁新闻网

士林官邸 采用西式花园规划,点缀中式建筑,从外到内分为外花园、西式庭园、中式庭园、生态园、内花园和正馆几个区域。外花园包括玫瑰园和温室盆栽区。在外 ... 於 www.arxww.cn -

#55.士林夜市準備好了!建立營業新秩序,重新再出發 - 台灣新聞雲

士林 夜市國際觀光發展協會賴信瑜理事長提到,因逛街人潮及夜市攤販的增多,使消費糾紛浮上檯面,例如時不時爆出的高價水果爭議,以及攤販長期占用道路 ... 於 886.news -

#56.鄉林士林官邸樂居-在PTT/MOBILE01/Yahoo上推薦旅遊景點與 ...

2022鄉林士林官邸樂居討論推薦,在PTT/MOBILE01/Yahoo熱門推薦旅遊景點及議題,找士林官邸建案,鄉林士林官邸爭議,欣翰士林官邸設計在YouTube影片與社群(Facebook/IG) ... 於 twplay.gotokeyword.com -

#57.央行點名涉炒作「鄉林」一度跌停! 彭淮南 TVBS新聞網

... 查到鄉林的士林官邸喊價一坪3百萬,實際成交價卻沒這麼高,他直呼太離譜,點名鄉林炒房炒太大,話一出口鄉林股價馬上跳空跌停,房價過高的爭議也 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#58.新生兒發燒

士林官邸 附近餐廳. 納豆蛋. 高雄康橋漢神館. 滿意樓. 大墩黃昏市場. 杭州街. 大尺碼店. 都蘭海角咖啡. 屏東撞球. 腦波異常原因. 五寮尖. 竹亭咖啡. 於 rotax-stb.de -

#59.士林區-九大區塊各具特色豪宅領銜衝區域新高 - 嘉家房屋

95年間,台灣金聯標售區內一塊約1千1百坪的土地,鄉林建設經議價取得後推出「鄉林官邸」,每坪喊價300萬元,但過於高調引來市政府質疑適法性,市長郝龍斌 ... 於 www.galileehouse.com.tw -

#60.喬裝買家! 彭淮南"微服出巡"查房價| 產經| USTV 非凡新聞台

央行總裁彭淮南昨天(21)點名鄉林建設士林官邸案每坪開出300萬元的天價, ... 由於台灣金融業沒有投資任何高盛爭議金融商品,在高盛案中,全身而退市場 ... 於 news.ustv.com.tw -

#61.全部、員工旅遊【海華】最新徵才公司 - 104人力銀行

... 瓏山林博物館大歐園文化森美學鄉林建設士林官邸鄉林淳風鄉林皇居層峰原創鄉林京華鄉林陽明鄉林新月彎鄉林總裁行館鄉林維多利亞鄉林君悅鄉林綠世界鄉林帝國雙星五十 ... 於 www.104.com.tw -

#62.鄉林建設 - Wikiwand

鄉林 建設事業股份有限公司(Shining Building Business Co., Ltd.,臺證所:5531),原名鄉林建設開發股份有限公司,簡稱鄉林建設。是一家臺灣的建設公司, ... 於 www.wikiwand.com -

#63.案名:「變更臺北市士林區福林段三小段69-1地號等27筆土地 ...

以士林官邸商特區三大建案為例,原規定限高24公尺,惟「鄉林、欣翰、冠德」士林官邸分別高「29.5、43.8、38.0」公尺,冠德建案的回饋原為「153平方公尺文創展覽空間」,其 ... 於 commission.urbancode.tw -

#64.郝龍斌士林北投家

鄉林 建設在士林官邸的建案過去發生過不少爭議, 過去曾經想把他『變更成為豪宅』,而引起媒體關注,被彭淮南點名炒房,也被當時的台北市長郝龍斌做 ... 於 presepecertosa.it -

#65.曾喊1坪300萬挑戰彭淮南「鄉林士林官邸」13年後求售100億

過去「鄉林士林官邸」包裝為豪宅出售,約9年前開賣時,每坪單價喊出300萬元,衝擊「彭淮南防線」,引起當時央行總裁彭淮南點名抨擊,後由於該案土地位處於 ... 於 house.ettoday.net -

#66.士林官邸豪宅變豪辦身價跳水台塑生醫入手價省2億 - YouTube

台北市 士林官邸 特區部分新成屋,因土地使用分區規定,建物做「豪宅」不成,只能轉型「豪辦」,身價大跳水。區內「欣翰 士林官邸 」頂樓樓中樓戶共計2戶 ... 於 www.youtube.com -

#67.「鄉林士林官邸」美到像在度假頂級豪辦磁吸高端產業進駐| 生活

「鄉林士林官邸」坐落在台北市中山北路精華地段,大樓面寬近百米、正對萬坪官邸公園,門口整排落雨松隨著四季換上不同顏色,倒映在鏡面水池上,空間 ... 於 www.setn.com -

#68.皇冠注册平台_乡林士林官邸满租后考虑百亿求售

台北市办公升级潮发酵,乡林建设集团在北市的顶办大楼「乡林士林官邸」,最近陆续吸引医疗、跨国科技业进驻设立总部,每坪月租开价3000元, ... 於 www.x2w333.com -

#69.「鄉林集團」相關新聞 - CTWANT

CTWANT為一綜合型新聞網站,由王道旺台媒體股份有限公司於2019年7月創建,涵蓋政治、財經、社會、娛樂、漂亮、生活、國際、影音等八大類別,提供獨家新聞及豐富內容, ... 於 www.ctwant.com -

#70.鄉林純真

善於溝通(跨本案為鄉林建設以涵碧飯店美學為藍圖所打造,承襲涵碧樓風格, ... 9億元購入員林市民生段1474坪位在士林,由鄉林建設打造的「士林官邸」 ... 於 667078989.neukastels.ch -

#71.中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會第18 次新聞諮詢委員 ...

選鄉林士林官邸的新主人。 意見:新聞強打關於「鄉林建設士林官邸豪宅」風水的報導,屬置入性行銷? ... 進,指「播出涉及爭議性和混淆道德秩序觀的內容不妥」。 於 www.stba.org.tw -

#72.郭台銘賴正鎰疑建案結怨房產界:外人難懂內情| 政治| 重點新聞

資料顯示,「鄉林士林官邸」基地1138坪,使用分區是「特定商業區」,不能做為住宅;全案共3大棟,為地上8層、地下3層建物,共規劃25戶,每戶225至250坪, ... 於 www.cna.com.tw -

#73.士林官邸遊覽車違停多司機找無車位有苦難言 - 東森新聞

在市區運送客人的遊覽車司機真的是有苦難言。士林官邸每到假日觀光客滿滿滿,但是司機等觀光客的時間,幾乎找不到停車場可以停車,附近的私人停車場, ... 於 news.ebc.net.tw -

#74.士林夜市建立新的營業秩序歡迎市民朋友現場蒞臨消費 - 威傳媒

但由於消費民眾多,亦導致消費糾紛次數遠高於其他夜市(如高價水果爭議、環境髒亂、食安疑慮等),再加上疫情影響,人潮流失嚴重,曾風光的士林夜市一度蕭條 ... 於 www.winnews.com.tw -

#75.大師房屋林芳如豪宅賞 - 日式烤年糕

歡迎諮詢達人謝淑瑋ค 2562 中美貿易戰,鮭魚返鄉潮正熱,加上全球肥咖條款上路,近期豪宅成交 ... 百貨公司櫥窗被搬到士林官邸、大安森林公園及花博公園2006~2010年, ... 於 paulaharjunkoulu.fi -

#76.新新聞》郭台銘為商業宅批賴正鎰,士林官邸重劃區柯P忘了處理

郭台銘說:「多年前賴正鎰曾在台北士林官邸旁蓋了房子(指鄉林士林官邸),賴要我去買,我還帶母親去看房子。但後來我去問,台北市前市長郝龍斌要我千 ... 於 www.storm.mg -

#77.士林官邸菊展將登場展場、活動搶先看

士林官邸 外觀(攝影:洪書瑱) 【旅遊經洪書瑱報導】 秋季賞花盛事──士林官邸菊展將登場!菊展從2002年開始,至今邁入第20年,今(2022)菊展即將 ... 於 news.pchome.com.tw -

#78.提供(買賣心得)最多的討論話題!! 監察院糾正內政部放任建築 ...

昨天鄉林集團發佈:士林官邸建地將推一坪三百萬的商業大樓。 相信看到的人一定會認為建築業一定是暴利!這對多數建築業者真是無妄之災啊! 於 home.url.com.tw -

#79.欣翰士林官邸的推薦與評價,FACEBOOK - 最新趨勢觀測站

欣翰士林官邸的推薦與評價,在FACEBOOK、MOBILE01、PTT和蘋果新聞網這樣回答, ... 欣翰士林官邸使用區分為不能蓋住宅的特定商業區,隔壁的鄉林曾喊出一坪要賣300萬 ... 於 trend.mediatagtw.com -

#80.臺北市人權保障白皮書(三版) - 第 116 頁 - Google 圖書結果

... 98年10月7日函請鄉林建設公司限期修正刊登之廣告,並於系爭建案之廣告中以明顯之字體標明:「本建案於建築完成後,須設置開放13個中型巴士停車位,供公眾配合士林官邸 ... 於 books.google.com.tw -

#81.【買氣崩跌】94狂!每坪喊價300萬鄉林老董:還在等好客人

位在士林,由鄉林建設打造的「士林官邸」案,從2009年預售到現在,銷售狀況未如預期,現在暫時作為鄉林的企業總部,但因為鄉林財務實力雄厚, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#82.目錄

98 擬定臺北市士林官邸暨附近地區細部計畫案89.02.25 府都二字第8901534100 號. 99. 變更陽明山國家公園區部分土地為第二種住. 於 www.v523.tw -

#83.房勢:鎖定4檔百萬豪宅營建股 - 理財周刊

而位在中山北路5段,「鄉林士林官邸」基地正對面的「長虹虹頂」,也開出每坪130萬元的高價,規劃為地上19樓、地下5樓,坪數一律140坪,總價1.8億元 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#84.天龍國房價撐不住!士林官邸旁豪宅每坪慘跌近50萬

士林官邸 特區豪宅建案「天子」。(圖/翻攝Google地圖)台灣房市在4年前達到頂點後反轉向下,位於士林官邸特區、曾一度坐上北市豪宅單價第二高寶座 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#85.建商與壽險業不約而同搶進商辦 今年Q1核發建照暴增3倍創近五 ...

另外在士林區,中山北路鄰近士林捷運站的「鄉林士林官邸」,也吸引台企與港商搶租,甚至有意包租整棟或購買,平均漲幅達一成以上。 於 www.taiwanhot.net -

#86.【台北-士林區】2017士林官邸菊展「眾星雲菊」

2017士林官邸菊展在11月25日和大家見面囉,展期至12月10日以往走浪漫可愛的風格,今年比較特別,有耳熟能詳的漫畫人物「老夫子」 也結合了馬達加斯加 ... 於 julialkpkpk.pixnet.net -

#87.開發商轉攻商用市場? 言之過早

事實是,過去這些年來,大台北地區不少明明是商業區的地段,都蓋起豪宅。以台北市來說,上述鄉林士林官邸案就曾引發過類似爭議,還有勞郝市長出來鄭重宣示 ... 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#88.新聞中心 - 台灣蘇富比國際房地產

本案所涉的土地,位於士林區福林路福林小段561號,即中山北路鄉林建設所推出的「鄉林士林官邸」建案後方、與皇翔建設開發案福林小段573號土地比鄰, ... 於 sothebysrealty.com.tw -

#89.大環境+定位不明確士林官邸旁豪宅跌25% - 好房網News

近期實價登錄揭露一筆台北市士林區「欣翰士林官邸」交易,以總價2.04億元成交,拆算車位後單價為101.72萬元,而該社區先前單價最高的3筆交易皆於2015 ... 於 news.housefun.com.tw -

#90.士林官邸土地爭議

【道路用地專區網服務項目】道路用地買賣收購道路用地道路地容積移轉路地收購路地買賣路地容積移轉道路地法規都市更新道路地休閒用地農地建地工業區 ... 於 a266466361.pixnet.net -

#91.史上最慘!士林官邸豪宅「身價暴跌」 他慘賠2.36億含淚出場

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出,「欣翰士林官邸」在傳出自家人進場定錨價格後,身價落在單坪百萬,此次頂樓戶也難出現高價,顯然仍出於不得為住家使用 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#92.賈文中破解士林官邸開發魔咒 - 忠鴻的分享空間

而位在鄉林土地旁,同樣屬於士林官邸重劃區的三千多坪土地,已經在日前 ... 元的價格,跟透明房訊董事長游世一買下旁邊十一坪大的畸零地而爆發爭議。 於 gqg33025.wordpress.com -

#93.鄉林建設事業股份有限公司

統編:23641822,股票代號5531 鄉林(Shining),電話:04-23227777,傳真:04-23226080,公司所在地:臺中市西區 ... 臺北市士林區福林里中山北路5段472號1樓設立日期:0940712 於 www.twincn.com -

#94.士林夜市建立新的營業秩序歡迎市民朋友現場蒞臨消費 - 蕃新聞

【威傳媒記者蘇松濤報導】 士林夜市是一個大型的綜合觀光夜市, ... 而且鄰近士林官邸、天文館、圓山飯店、天母商圈等旅遊景點,交通便捷, ... 於 n.yam.com -

#95.面對萬坪官邸公園北市頂級商辦出租 - LIFE 生活網

其中「鄉林士林官邸」位於中山北路的精華地段,緊鄰士林捷運站,擁士林、天母雙商圈,人潮錢潮匯聚。享譽國際的國立故宮博物院、士林官邸花園、 ... 於 m.life.tw -

#96.Fw: [爆卦] 鄉林士林官邸正在拆除 - 明報新聞部落格

作者: a386036 (骷髏怪) 看板: home-sale 標題: Fw: [爆卦] 鄉林士林官邸正在拆除時間: Tue May 29 00:15:48 2012 ※ [本文轉錄自Goss. 於 feednews03.pixnet.net