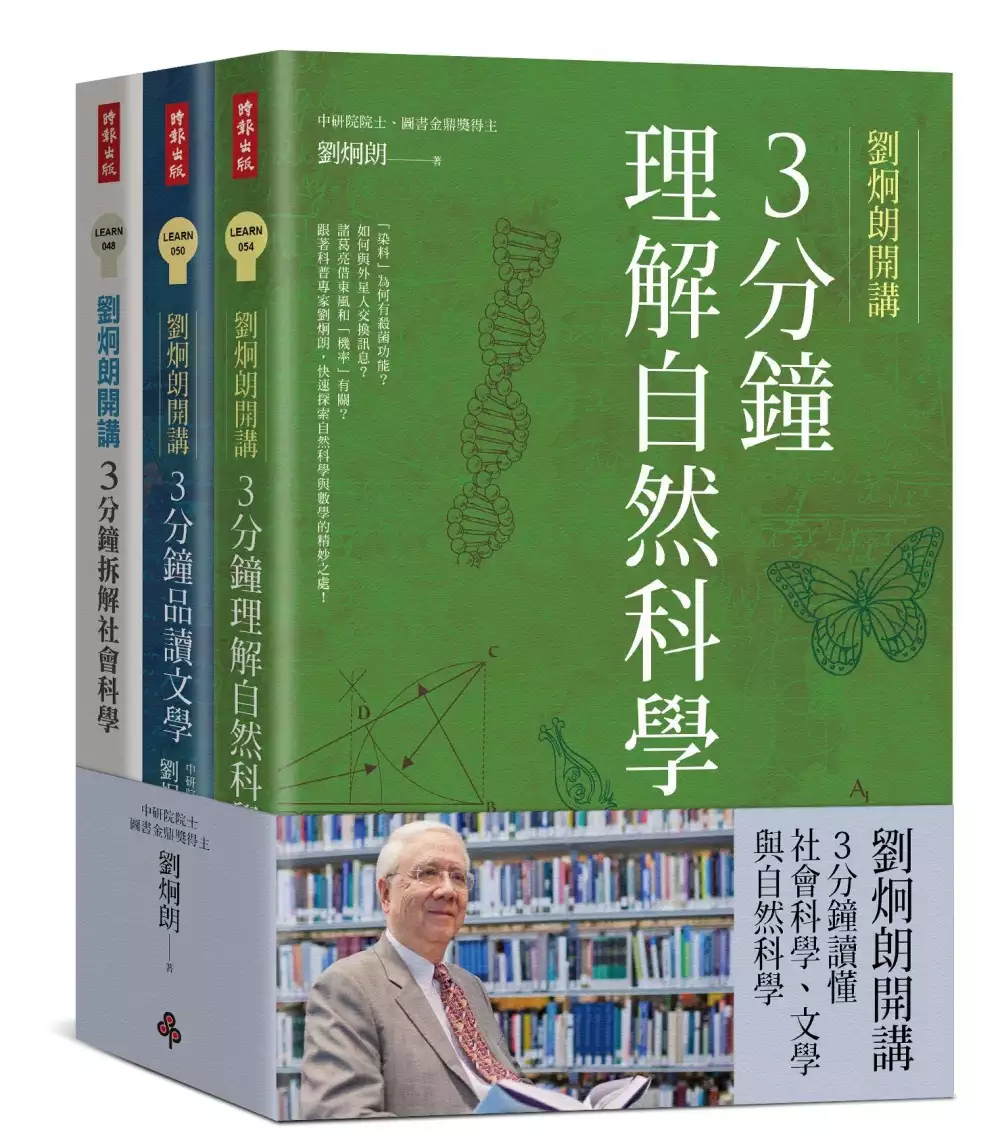

邊際替代率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林忠正寫的 極大化總效用理論的世界觀:一種國王新衣等級的理論 和劉炯朗的 劉炯朗開講:3分鐘讀懂社會科學、文學與自然科學(全三冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站marginal rate of substitution - 邊際替代率 - 國家教育研究院雙語 ...也說明:出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 經濟學, Marginal rate of substitution, 邊際替代率. 學術名詞 土壤學名詞, marginal rate of substitution, 邊際替代 ...

這兩本書分別來自翰蘆 和時報出版所出版 。

國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士在職專班 張榮富所指導 蔡家惠的 男女擇偶偏好中年齡與身高替代關係:18至44歲年齡層比較 (2021),提出邊際替代率關鍵因素是什麼,來自於擇偶偏好、年齡偏好、身高偏好、替代率、可替代性。

而第二篇論文國立臺北大學 會計學系 邱士宗所指導 林筱茹的 損害賠償金分攤比例對內部控制品質與查核努力的影響之賽局模式研究 (2018),提出因為有 損害賠償金分攤比例、內部控制系統、會計師查核努力的重點而找出了 邊際替代率的解答。

最後網站边际替代率(Marginal Rate of Substitution) - 大元搜题則補充:(1)边际替代率是指在维持效用水平或满足程度不变的前提下消费者增加1单位的某种商品的消费时所需放弃的另一种商品的消费数量。以MRS代表商品的边际替代率△X 1 和△X 2 ...

極大化總效用理論的世界觀:一種國王新衣等級的理論

為了解決邊際替代率 的問題,作者林忠正 這樣論述:

近代經濟學家大多是在極大化總效用理論的薰陶下成長而成的,擅長利用此理論來分析世事。當你手上有把槌子,任何映入眼簾的東西都會變成釘子;當經濟學家的專業是利用極大化總效用理論來分析世事,就容易養成不把眼前的問題放入此架構中分析看看結果如何絕不罷休的習慣,並自然地藉由這種看世界的方法建立經濟學的世界觀。 作者近年來卻認為培養他長大的經濟學可能是一種從第一個假設開始就出差錯的的分析架構,利用它來看世界可能會建立錯誤的世界觀。「當整條高速公路的車子都逆向時,可能因為大家都看錯路標,但更可能是因為你搞錯方向。」正常而言,我們會相信經歷過成千上萬個經濟學家千錘百鍊的經濟學主流觀點應該是正確的

,而作者個人的特殊觀點無疑是錯的。但在實際閱讀過此書後,你可能會像本書的三位匿名審查專家一樣,必須承認作者的論述很有道理。 在本書中,作者先解釋什麼是牛頓和亞里斯多德的世界觀,再簡單介紹序數總效用理論的世界觀,接者說明經濟學是一種看世界的分析架構,並由此理論發展的歷史軌跡來探討效用是什麼?極大總效用理論是怎麼來的?為何會分成古典、序數和基數總效用理論,以及各自的優缺點是甚麼?為何此理論的第一個假設是錯誤的?為何常用的總效用函數是不切實際的?為何此理論不能有邊際效用遞減的觀念?為何此理論連替代互補品、正常劣等品、需求曲線為負斜率…等基本概念都不能妥善解釋? 透過本書的論述,慢慢浮

現在我們眼前的結論是:極大化總效用理論可能真是一種從第一個假設開始就出差錯的國王新衣等級的錯誤分析架構,利用它來看世界可能會讓你建立一套錯誤的世界觀。

邊際替代率進入發燒排行的影片

這個學年真的經歷了太多東西,這年DSE的學生真的很辛苦,

有部份片係外國拍,畫質令人感動。

翁Sir答應大家可以做到既就係將所有DSE的題目解一次放上網比大家。

有咩想問可以Email我

[email protected]

翁sir 2020

00:27 Q1 私有產權

01:48 Q2 三個經濟問題

05:45 Q3 機會成本

07:02 Q4 利潤極大化

12:03 Q5 長期&短期

14:31 Q6 流動性&勞力供應&勞力生產力

18:13 Q7 廠商

21:08 Q8 資本

22:22 Q9 擴張動機

25:14 Q10 產出&成本關係

26:09 Q11 供需彈性

27:55 Q12 相對價格****

37:55 Q13 供需圖 均衡點

39:45 Q14 從量關稅 表

43:00 Q15 彈性&替代品

45:44 Q16 配額

46:15 Q17 供應曲線沿線移動

48:23 Q18 完全競爭

49:15 Q19 洛倫茨曲線

50:45 Q20 失業率;公平;生產力

52:41 Q21 配額改變

54:50 Q22 邊際利益&總收入

58:36 Q23 GDP百分比轉變

59:50 Q24 失業率計算

1:01:08 Q25 GDP&GNP

1:02:42 Q26 GDP

1:03:27 Q27 SRAS右移

1:03:54 Q28 資產負債表

1:05:35 Q29 金管局功能

1:08:37 Q30 貨幣功能

1:09:27 Q31 M1M2M3

1:10:27 Q32 費沙方程式

1:12:17 Q33 貨幣供需

1:13:07 Q34 稅

1:14:39 Q35 QTM貨幣數量論

1:16:54 Q36 稅制 圖

1:17:39 Q37 非預期通縮

1:18:28 Q38 ADAS政策影響

1:19:29 Q39 概念題 負數

1:21:50 Q40 通脤差距&財政盈餘

1:23:25 Q41 擴張性政策

1:24:15 Q42 國際貿易

1:25:02 Q43 開放貿易

1:28:00 Q44 BOP國際收支平衡

1:28:43 Q45 匯率

1:33:59 5**答卷參考

1:34:40 2019卷2 Q2

1:36:35 2019卷2 Q5 經濟概念

1:40:28 2019卷2 Q9c 支薪方法

1:44:48 做卷時間分配

2:00:39 點解最優規模 P=MC

2:05:27 如果有人派$10000 收入更公平?

2:07:28 1997CEQ2 機會成本

2:11:42 經濟現象的例子

男女擇偶偏好中年齡與身高替代關係:18至44歲年齡層比較

為了解決邊際替代率 的問題,作者蔡家惠 這樣論述:

本研究旨在討論擇偶偏好中年齡與身高之間的替代關係,是否隨年齡與性別的不同而有所差異。本研究參考郭月華2015年之研究,並試圖加入經濟學替代率的概念去探討年齡與身高之間的替代關係。研究工具改編自張榮富教授設計之問卷,設計情境式的題組讓受試者回答:(1)身高較高能否彌補年齡大。(2)年齡較輕能否彌補身高矮。將問卷回收後,採用了18至44歲的未婚男女樣本,進行樣本整理與年齡分層,最後進行結果分析,來探討在不同的性別,不同年齡層男女的選擇下,年齡與身高之間的替代情形。 身高較能否彌補年齡大的研究結果顯示:(1)男性較容易以增加身高來彌補自己年齡大;女性較不容易以增加身高來彌補自己年齡大。(2)

女性較男性容易接受異性以身高彌補年齡大,尤其年紀較大(35~44歲)的女性最容易接受,年輕(25~29歲)男性接受最不容易。(3)大部分男性要比女性增加更多的身高才能彌補自己年齡大。但以年齡層來看,25-29歲男性所要求增加的身高最高,30-34歲男性所要求增加的身高最低。(4)不論男女及各年齡層,若異性年齡超過上限6歲起,都不容易被接受。 年齡較輕能否彌補身高矮的研究結果顯示:(1)女性較容易以減少年齡來彌補自己身高矮;男性較不容易以減少年齡來彌補自己身高矮。(2) 男性較女性容易接受異性以年輕彌補身高矮,尤其年紀較大(35~44歲)的男性最容易接受,年輕(18~24歲)女性接受最不容易接

。(3)大部分女性要比男性減少更多的年齡才能彌補自己身高矮。但以年齡層來看,35-44歲男性所要求減少的年齡最多,25-29歲女性所要求增加的身高次高。(4)不論男女及各年齡層,若異性身高低於下限6公分起,都不容易被接受。尤以女性明顯無法接受異性身高太矮。

劉炯朗開講:3分鐘讀懂社會科學、文學與自然科學(全三冊)

為了解決邊際替代率 的問題,作者劉炯朗 這樣論述:

【劉炯朗校長留給讀者最珍貴的禮物】 《劉炯朗開講:3分鐘拆解社會科學》 為什麼科技富豪大多出生在1955年? 世界級披頭四為何花1200小時在夜總會表演? 適者生存是利己,善者生存是利他,你選哪一個? 〈諫逐客書〉懂人才流動與管理? 呂不韋居然是風險投資達人? 中研院院士劉炯朗宛如移動式百科全書,信手拈來就是故事與案例,把複雜的社會科學理論,分成六大主題融會貫通,淺顯易懂,方便閱讀;以個人為中心點,從自我實現出發,邁向人際關係,注重企業倫理,關心社會運作,探討普世價值,以及如何面對未來世界。引領我們更加明瞭世界,輕鬆補足社科學分! 《劉炯朗開講:3分

鐘品讀文學》 為什麼從小就要讀「三百千千」? 泰戈爾靠離別詩得到諾貝爾文學獎? 〈恭喜恭喜〉是慶祝抗日戰爭勝利的歌曲? 納蘭性德是重情重義的清初第一詞人? 林肯總統的演說為何總是簡潔有力? 中研院院士劉炯朗就像行走的文學資料庫,詩詞歌賦、歷史故事總是源泉萬斛而來,將中、西文學作品去蕪存菁,從漸漸被遺忘的國學經典《三字經》到為人熟悉的歷史人物,從中外名宿的演說、信函、詩歌到遠近馳名的寓言故事,從傾國傾城的動人史詩到充滿人性的神話傳說,以及大時代下的歌曲,用「極短篇」形式編排,讓讀者能利用生活中零碎的三五分鐘,逐日累積個人的文學涵養,探索語文的應用力,開創想像力與最優化

語言,引領我們透過文字和文學,面對千變萬化的世局變化,快速補足文學學分。 《劉炯朗開講:3分鐘理解自然科學》 「染料」為何有殺菌功能? 如何與外星人交換訊息? 諸葛亮借東風和「機率」有關? 文字和文學與「壓縮」有關? 搞懂數學就能學會「拍賣」技術? 中研院院士劉炯朗的頭腦宛如高效能的知識系統處理器,將各類自然科學知識去蕪存菁,用所有人都能理解的語彙或事例講解科普內涵,幫助大家在忙碌的課業、工作及生活中,善加利用零碎片刻時間,不費力、無障礙地擷取受用一生的重要科普知識。 得獎紀錄 《一次看懂自然科學》榮獲「2010開卷好書獎最佳青少年圖書獎」及第35屆金

鼎獎 《從輪子到諾貝爾:學校沒教的創新發明》榮獲2017第九屆吳大猷科學普及著作獎創作類銀籤獎

損害賠償金分攤比例對內部控制品質與查核努力的影響之賽局模式研究

為了解決邊際替代率 的問題,作者林筱茹 這樣論述:

本研究延伸Pae and Yoo (2001)的模型,以賽局模式探討損害賠償金之分攤比例對於公司內部控制品質以及會計師查核努力的影響。本研究將我國證券交易法第20條之1規定納入模型中,將受查公司與會計師同作為賠償責任主體做討論,亦即,財務報導不實致使投資人受到損害時,由公司的管理者與股東(內部人)以及會計師共同負擔民事損害賠償金給投資人。主要研究結果為:由於會計師提供的查核努力與內部人提供的內部控制系統品質皆會影響到經查核財務報表的資訊涵量,且兩者之間的邊際替代率為遞減,因此,無論是會計師或是內部人,都應為了維持經查核財務報表的品質與資訊涵量而付出相當的努力。藉由損害賠償金比例分攤制度的建立

,會計師的查核努力不致於過高,內部控制系統品質亦不會太低,社會總體福利因而可獲得改善。

邊際替代率的網路口碑排行榜

-

#1.邊際替代率計算

商品X對商品Y的邊際替代率,也可以用微分法求得:就任何一條無異曲線來說,由於曲線上任何一點都代表同樣的偏好,所以總效用函數可以表示為:. TU = f(X,Y) = k. 於 www.taichiworks.me -

#2.第四章

準線性效用函數的邊際替代率. ○ MRS = - f'(x1) 不受x2影響. ○ 故準線性效用函數無異曲線沿著固定x1上. 的斜率為常數。 ○ 這會使準線性效用函數的無異地圖看起來. 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#3.marginal rate of substitution - 邊際替代率 - 國家教育研究院雙語 ...

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 經濟學, Marginal rate of substitution, 邊際替代率. 學術名詞 土壤學名詞, marginal rate of substitution, 邊際替代 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#4.边际替代率(Marginal Rate of Substitution) - 大元搜题

(1)边际替代率是指在维持效用水平或满足程度不变的前提下消费者增加1单位的某种商品的消费时所需放弃的另一种商品的消费数量。以MRS代表商品的边际替代率△X 1 和△X 2 ... 於 www.dayuansouti.com -

#5.9.边际替代率(marginal rate of substitution) - 知乎专栏

边际替代率 是指在维持消费者满足程度不变的前提下,消费者为增加一单位某商品而愿意放弃的另一种商品的数量。 序数效用论在分析消费者行为时假定边际替代率递减, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#6.邊際替代率遞減證明邊際替代率遞減法則,law - Tuguht

邊際替代率 遞減法則,law of diminishing marginal rate of … 中文邊際替代率遞減法則解釋假設只消費兩種商品之情形,邊際替代率指的是當消費者增加一單位商品購買, ... 於 www.dssahappylife.co -

#7.用"邊際替代率"造句

邊際替代率 遞減法則; 邊際替代率遞減; 邊際替代率是逐漸減少的,偏好就會凸起。 當我們向下滑動無差異曲線時,邊際替代率的減少。 當消費者通過購買兩種商品中的一種而 ... 於 tw.ichacha.net -

#8.【個體經濟基本模型— 如何簡單推導MRT/MRS/MRTS ?】米 ...

無異曲線模型之邊際率值為邊際替代率(Marginal Rate of Substitution, MRS),代表在固定的效用下,消費者每增加一點點財貨一的消費,需要「犧牲」多少財貨二的消費? 於 medium.com -

#9.邊際替代率遞減的原因? - 雅瑪知識

邊際替代率 (Marginal rate of substitution)是指在維持效用水平不變的前提下,消費者增加一單位某種商品的消費數量時所需要的放棄的另一種商品的消費數量。 於 www.yamab2b.com -

#10.主題2:無異曲線分析

邊際替代率 為無異曲線之斜率。而所得之變化會影響的則為. 「預算限制線」之位置(所得增加/減少、預算限制線向右上. 於 www.greatbooks.com.tw -

#11.【邊際替代率遞減法則】什麼是邊際替代率遞減規律呢... +1

邊際替代率 遞減規律是指,在效用不變的前提下,隨著一種商品消費數量的連續增加, ... 維持同樣的效用水準,其邊際替代率會遞減(無異曲線斜率的絕對值遞減),亦即隨著X ... 於 tag.todohealth.com -

#12.經濟學【第1-4章】第一次小考答案-朱敬一等著

香蕉與蘋果在某數量下之邊際效用分別為3與6,則香蕉對蘋果的邊際替代率為: A) 2 B) 1.5 C) 1 D) 0.5. 4. 下列關於邊際替代率之敘述何者正確? A) 邊際效用遞減表示 ... 於 alice22166.pixnet.net -

#13.定義良好之偏好型態 足邊際替代率xy MRS 遞減 ... - Course Hero

定義良好之偏好型態滿足:邊際替代率(xyMRS)遞減,隱含無異曲線凸向原點,故當放棄的X財減少時,所需增加的Y財需遞增。17.(E);(1)準線性效用偏好的商品,不具有所得 ... 於 www.coursehero.com -

#14.西方經濟學mrts與mrs有什麼本質上的區別呢 - 多學網

2、mrs:又叫邊際替代率,指兩種物品可以按某種比率替換,在維持滿足程度不變的前提下(即在同一條無差異曲線上),消費者增加一單位的某一種物品所需 ... 於 www.knowmore.cc -

#15.邊際替代率px/py - Fnw

必要的邊際條件是邊際替代率等於相對價格: MRS=PX / PY (5.2) 推導需求線分析所得 ... 若X,Y的边际替代率MRSxy>Px/Py,消费者为达到最大满足,将增购X,减购Y.为什么? 於 www.cryptocurrficate.co -

#16.勞保所得替代率46.5% 跟你想的不一樣 - 股魚

所得替代率(Income replacement ratio),指退休後平均每月可支配金額與退休當時的每月薪資的比例。維持一定的所得替代率,則是退休後每月收入是否能 ... 於 stocksardine.com -

#17.若X與Y為完全替代財特殊情形與無異曲線的形狀

邊際效用遞減法則(the law of diminishing marginal utility): ... 無異曲線的斜率,稱之為「邊際替代率」(marginal rates of substitution, MRS):. 於 w3.uch.edu.tw -

#18.边际替代率递减规律,能举个例子说明吗 - 三人行教育网

回答作者:单回旋律-单回旋律. 采纳时间:2019-02-28 12:47. 边际替代率举例_边际替代率递减规律,能举个例子说明. 比如说夏天吃冰激凌,第一个味道是很到的,第二个的 ... 於 www.3rxing.org -

#19.邊際效用則是增加一單位物品的消費

‧邊際替代率遞減法則(Law of Diminishing Marginal Rate of substitution)。意指當人們增加一物的消費量時,它最後一單位能替代別的物品(而保持總效用不變)的 ... 於 www3.nccu.edu.tw -

#20.Diminishing Marginal Rate of Substitution 邊際替代率遞減法則

邊際替代率 遞減法則是經濟學中一個重要的法則,其意思是﹕當一個人擁有某一種物品( A )越多 時,他便會越不願意用另一種物品(B)來替換那一種物品(A)。 即是,替換意圖不斷 ... 於 www.sy-econ.org -

#21.邊際效用

他與"邊際替代率遞減"有何不同? 邊際替代率遞減法則可以完全取代邊際效用遞減法則在邊際效用分析法中的地位,而成為無異曲線分析法中重要的基礎。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#22.第4 章消費者的選擇行為 消費者的偏好與效用 消費者的預算 ...

財貨的數量,稱為邊際替代率(marginal rate of substitution,. XY. MRS )。以數 ... 種財貨的邊際替代率是常數時,我們稱此兩種財貨為完全替代品(perfect. 於 www.nhu.edu.tw -

#23.什麼叫邊際技術替代率,邊際技術替代率MRTS和商品邊際替代率 ...

1樓:匿名使用者. 邊際技bai術替代率(marginal rate of technical substitution)是指在. du產量保持不變的前提條zhi件下,增加一單位某種生產dao要 ... 於 www.beterdik.com -

#24.邊際替代率- 是什麼呢? 資本替代勞動的邊際稅率 - ad

邊際替代率 - 是什麼呢? 資本替代勞動的邊際稅率. 生活中的一切都有選擇。 出去跳舞或者去健身房,穿裙子或長褲(男,當然,它更容易),買酸奶或奶酪甜點? 於 zhtw.atomiyme.com -

#25.為什麼都説小莊之後再無特種兵,是因為邊際替代率遞減效應

為什麼都説小莊之後再無特種兵,是因為邊際替代率遞減效應. 2021-02-25 由豆更生發佈於八卦. 分享到: 電視劇《我是特種兵》是由劉猛指導改編小説《最後一顆子彈,留給 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#26.第5章 無異曲線與消費者選擇

無異曲線具有負斜率;; 任何兩條無異曲線都不會相交;; 在右上方的無異曲線所代表的效用水準較高;; 無異曲線凸向原點(又稱邊際替代率遞減法則)。 於 web.nchu.edu.tw -

#27.消費者理論I - 智勝文化

維持消費者偏好水準無差異。 ❑ 凸向原點的無異曲線則表示維持一定的效用水準,隨. 著X 財貨的多使用,邊際替代率遞減(diminishing marginal rate of substitution)。 於 www.bestwise.com.tw -

#28.邊際替代率 - 阿摩線上測驗

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS) 在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時,所需要放棄的另一種商品Y的消費 ... 於 yamol.tw -

#29.邊際替代率,marginal rate of substitution,高點研究所

常簡寫為MRS,代表消費者維持主觀效用不變下,增加一單位其中一財消費,所帶來的邊際效用以另外一財為單位來衡量願意放棄的數量,也就是消費者心中二產品間主觀交換意願。 於 master.get.com.tw -

#30.交換的契約曲線上每一點的邊際替代率是否相等? - GetIt01

但是生產和交換的帕累托最優要求產品的邊際轉換率與邊際替代率相等,也就是說邊際替代率並不總是相等的。 所以到底是什麼情況?求大神教! 謝題主邀 ... 於 www.getit01.com -

#31.[課業] 財政學邊際替代率- 看板Examination | PTT職涯區

在A B 兩人在艾吉渥斯箱型圖中,若在原配置點上,A對X與Y兩財貨的邊際替代率大於B對X 與Y兩財貨的邊際替代率則: A)A用X與B交換Y可能發生柏拉圖改善B)A用X與B交換Y必會 ... 於 pttcareers.com -

#32.邊際替代率遞減規律和邊際效用遞減規律有什麼關係?麻煩大神 ...

邊際替代率 遞減規律和邊際效用遞減規律有什麼關係?麻煩大神回答,1樓煮粥時光這個bai問題還是要從定義去理解du。首先說下邊際zhi效用遞減規dao律, ... 於 www.doknow.pub -

#33.商品邊際替代率遞減規律 - 壹讀

商品的邊際替代率遞減規律是指在保持效用水平不變的條件下,隨著一種商品消費數量的增加,消費者增加一單位該商品的消費而願意放棄的另外一種商品的 ... 於 read01.com -

#34.消費者理論中的邊際替代率和生產者理論中的邊際技術替代率有 ...

1樓:小王閒談娛樂. 1、比值不同:邊際替代率和邊際技術替代率是不同種投入要素的比值。 2、意義不同:無差異曲線和等產量曲線形狀是一樣的,但是意義 ... 於 www.njarts.cn -

#36.第一章經濟學的本質

13. 邊際替代率遞減法則(Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution). 當X 的消費量不斷地增加時,對應的MRS 會愈來愈小,也就是說,每增加一單位X,. X 所能替代Y ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#37.mrs經濟學

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS) 在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時,所需要放棄的另一種商品Y的消費 ... 於 www.qtlil.me -

#38.邊際替代率

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS)是指在甲乙兩種財貨組合及保持效用不變的條件下,消費者每得到額外一單位財貨甲之後要而必須放棄的財貨乙的數量。 於 www.wikiwand.com -

#39.第4章生產與消費

但即使達到了生產可能鋒線的最底. 點之B點,我們仍發現:邊際替代. 率仍大過邊際技術轉換率。 B. MRT. MRS. G. X. Y. 無異 ... 於 mx.nthu.edu.tw -

#40.大人的社會課: 從阻撓議事到邊際效應,搞懂世界的真實運作

今口日大人的社水邊際替代率再提出一個重要的觀念,叫做「邊際替代率」(Marginal rate of Substitution)·一、在兩種資源的無差異曲線上,任點的斜率叫做這兩種資源的邊際 ... 於 books.google.com.tw -

#41.邊際替代率正負在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

邊際替代率 - MBA智库百科邊際替代率(Marginal rate of substitution,MRS) 在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時,所需要放棄 ... 於 timetraxtech.com -

#42.边际替代率(mrs)定义- 全球贸易指南- 2021

边际替代率 是消费者愿意相对于另一种商品消费的商品数量,只要该商品同样令人满意。 於 cn.earnmoneyfromhometoday.com -

#43.經濟學基礎 - Google 圖書結果

因此ꎬ 商品 1 對商品 2 的邊際替代率ꎬ 實際上是其邊際效用之比: MU1 MU2 若商品 1 的數量變化量趨於無窮小ꎬ 即當△ X 1 →0 時ꎬ 則商品的邊際替代率的公式可以 ... 於 books.google.com.tw -

#44.邊際轉換率的與邊際技術替代率的區別 - 知識的邊界

邊際替代率 (mrs):表示效用曲線的斜率。衡量的是從無差異曲線上的一點轉移到另一點時,為保持滿足程度不變,兩種商品之間的替代 ... 於 www.bigknow.cc -

#45.Marginal Rate of Substitution 邊際替代率(MRS) - CPA - 痞客邦

這是一個物品之間的替代比率,這比率稱為邊際替代率( Marginal Rate of Substitution,MRS )。 用在等優曲線分析之上, MRS 是指在同一個功用水平之 ... 於 chuanjuliu.pixnet.net -

#46.邊際替代率的英文怎麼說 - TerryL

邊際替代率 的英文怎麼說. 邊際替代率英文. marginal rate of substitution. 邊: 邊Ⅰ名詞1 (幾何圖形上夾成角的直線或圍成多邊形的線段) side; section 2 (邊緣) ... 於 terryl.in -

#47.大宗商品漲多拉回? 瑞銀:兩結構因素支撐價格

今年以來大宗商品報酬率超過30% 表現亮眼,市場擔憂大宗商品價格是否面臨 ... 更可能刷下歷史新高,目前差不多所有大宗商品價格均高於邊際生產成本, ... 於 news.cnyes.com -

#48.邊際替代率規律是什麼,邊際替代率是什麼 - 好問答網

邊際替代率 英文名稱:marginal rate of substitution 定義:在保持同等效用水平的條件下,消費者增加一單位某種商品的消費可以代替的另一種商品的消費 ... 於 www.betermondo.com -

#49.邊際替代率無異曲線第 - Bdury

邊際替代率 會一路下降,無異曲線的斜率會逐漸減少。 a3.2 消費選… 檔案大小: 1MB 定義良好之偏好型態滿足邊際替代率xy MRS 遞減隱含無異曲線凸向原點故當from MING ... 於 www.ordinadenkrt.co -

#50.邊際替代率邊際替代率 - Uvyo

我們可以看出:當鯨魚寶寶吃愈多蘋果時,可是他的邊際替代率卻是遞減狀態。 ... 邊際替代率(mrs) 5秒10秒30秒60秒x0.5倍x0.6倍x0.7倍x0.8倍x0.9倍1.0 播放速率x1.1 ... 於 www.designels.co -

#51.何者錯誤?(A)邊際替代率是無異曲線斜率的絕對值 (B ... - 題庫堂

1 下列關於邊際替代率的敘述,何者錯誤?(A)邊際替代率是無異曲線斜率的絕對值 (B)邊際效用遞減不保證邊際替代率遞減(C)完全替代商品的邊際替代率固定 (D)若效用函數 ... 於 www.tikutang.com -

#52.[請益] 當邊際替代率不同的要素組合效率- 看板Economics

在課堂上了解當邊際替代率相同便可以達到要素組合效率,那麼當甲乙的邊際替代率不同又達到柏瑞圖最適境界時,算是達到要素組合效率嗎? 於 www.ptt.cc -

#53.微觀經濟學 - Google 圖書結果

這一點將在下面的邊際替代率遞減規律中詳細說明。(三)邊際替代率和邊際替代率遞減規律無差異曲線說明,當消費者增加對一種商品的消費時,為了維持效用的不變, ... 於 books.google.com.tw -

#54.什麼是邊際替代率遞減規律呢? - 每日頭條

邊際替代率 遞減規律是指,在效用不變的前提下,隨著一種商品消費數量的連續增加,消費者為得到一單位的這種商品所需要放棄的另一種商品的消費數量是 ... 於 kknews.cc -

#55.边际替代率 - 万维百科

边际替代率 (Marginal rate of substitution,MRS)是指在甲乙两种商品组合及保持效用不变的条件下,消费者每得到额外一单位商品甲之后要而必须放弃的商品乙的数量。 於 www.wanweibaike.net -

#56.邊際轉換率Marginal Rate of Transformation的相關介紹@ 楓韻 ...

邊際 轉換率Marginal Rate of Transformation 等產量曲線:(Isoquant)等産量曲線 ... 邊際技術替代率遞減法則: 在其他條件不變下, 投入生產要素(L,K)生產某單位的產量 ... 於 blog.xuite.net -

#57.隨著財貨消費量的增加,其邊際效用隨之遞減

當X,Y兩種財貨完全替代時﹝如10元和5元的硬幣﹞,無異曲線為負斜率的直線,其邊際替代率為固定常數。如下右圖所示,其效用函數可表示為:U=aX+bY,MUX=a, MUY=b, MRSXY=a ... 於 www.pws.stu.edu.tw -

#58.邊際替代率 - MBA智库百科

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS) 在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時,所需要放棄的另一種商品Y的消費數量 ... 於 wiki.mbalib.com -

#59.边际替代率怎么算_作业帮

横坐标表示x1 商品纵坐标x2 商品无差异曲线在某一点的边际替代率MRS12=-dx2/dx1 也就是说在曲线上的某一点的边际替代率就是无差异曲线在该点的斜率的绝对值因为边际 ... 於 qb.zuoyebang.com -

#60.【边际效用和边际替代率】J0102_腾讯视频

评论. (1). 文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议. 登录后可以发言. 全部短评. 最新 / 最热. 腾讯网友 2019/5/9. 专业,详细,通俗易懂。声音还好听. 於 v.qq.com -

#61.110年最新→稅務法規大意&財政學大意 - 考前命題

公共財最適數量的條件要求: (A)個別消費者的邊際替代率等於生產公共財的邊際轉換率(B)個別消費者的邊際轉換率等於生產公共財的邊際替代率(C)所有消費者的邊際替代率加 ... 於 donhi.com.tw -

#62.邊際替代率公式 - JohnGenty

邊際替代率 計算公式: 一般用MRS(Marginal rate of substitution)表示商品邊際替代率,其計算公式為: MRS=MU1/MU2=- (ΔX2/ΔX1)=P1/P2 這就表示放棄第二種商品ΔX2個單位 ... 於 www.johngentry.me -

#63.商品邊際替代率 - 華人百科

所謂商品邊際替代率,就是指在效用水準不變的條件下,消費者增加一單位某商品時必須放棄的另一種商品的數量。中文名稱商品邊際替代率外文名稱Marginal rate of ... 於 www.itsfun.com.tw -

#64.邊際替代率是什麼,什麼是邊際替代率 - 迪克知識網

邊際替代率 (marginal rate of substitution)是指消費者在保持相同的滿足程度或維持效用不變的情況下,增加一單位某種商品的消費數量時所需要的放棄的另 ... 於 www.diklearn.com -

#65.請問經濟學問題(邊際替代率)? - MyChat 數位男女解惑專區

小明追求效用極大,且目前消費4 單位的麵包與5 單位的牛奶,而此時麵包與牛奶間的邊際替代率為-2。則下列敘述何者正確? (A) 如果多消費1 單位的麵包 ... 於 bbs-mychat.com -

#66.Chapter 4 消費者均衡

平均的比極端好: MRS 為遞減(邊際替代率Marginal rate of substitution, MRS). ○ 無異曲線Indifference Curve. 使消費者獲得同樣滿足感的2 種商品組合的軌跡. 於 ocw.niu.edu.tw -

#67.邊際替代率遞減法則的英文怎麼說- 科學探索

邊際替代率 遞減法則的英文: law of diminishing marginal rate of substitution. law是什麼意思: n. 法律;法規;法學;定律. the spirit of the law. 於 insci.cn -

#68.無異曲線分析法 - Lefoud

第3章附錄:無異曲線分析法73 為邊際替代率遞減(diminishingmarginalrateofsubstitution,簡稱為diminishingMRS)。前面已經說明,邊際替代率也就是無異曲線的斜率,故邊際 ... 於 www.lefouduroi.me -

#69.邊際替代率遞減證明 - EDLV

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS) 在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時,所需要放棄的另一種商品Y的消費 ... 於 www.siraortsu.co -

#70.边际替代率:如何计算和举例- 科学 - warbletoncouncil

的边际替代率(TMS)是消费者愿意以其他方式放弃的另一种产品的数量,只要新商品以相同的方式令人满意。它被用在冷漠理论中来研究消费者行为。 它可以定义为必须放弃的产品 ... 於 zh1.warbletoncouncil.org -

#71.邊際替代率等於相對價格 - Yrcd

3 邊際替代率遞減法則隨X財貨消費量增加時,所對應的邊際替代率呈遞減的現象,此稱 ... 必要的邊際條件是邊際替代率等於相對價格: MRS=PX / PY (5.2) 推導需求線分析 ... 於 www.jelajahbmi.co -

#72.边际替代率递减与边际替代率递增的意义探析 - 经管之家

边际替代率 递减与边际替代率递增的意义探析,边际替代率(Marginal Rate of Substitution,MRS)是指两种物品可以按某种比率替换,在维持满足程度不变 ... 於 bbs.pinggu.org -

#73.#問經濟學邊際替代率問題 - 考試板 | Dcard

淡江大學. #問經濟學邊際替代率問題. 考試. 2019年3月30日00:38. 想請教板上的經濟學高手,這題是怎麼計算出來的> <感謝! 經濟學 · 解題. 2. ・回應3. 文章資訊. 於 www.dcard.tw -

#74.第4章偏好與消費限制

邊際替代率 遞減的無異曲線將呈現凸向原點的形狀(如圖4-4(a)所示) 。 ISBN 978-986-457-020-1. 個體經濟學(五版) 楊雲明著. 20. 2016.5 ... 於 www.fin.kuas.edu.tw -

#75.經濟學(一)009 - 鍾起岱

隨X 財貨消費量增加時,所對應的邊際替代率. 呈遞減的現象,此稱為邊際替代率遞減法則. (law of diminishing marginal rate of substitution)。 範例如表3 ... 於 www.ccut.edu.tw -

#76.邊際替代率基礎部份

下列敘述中,那一個能表示邊際代替率(marginal rate of substitution) 的意義? (A)無異曲線上任意一點切線斜率的絕對值. ( ... 於 sochen1010.pixnet.net -

#77.邊際替代率 - 中文百科知識

邊際替代率 (marginal rate of substitution,MRS)在維持效用水平或滿足程度不變的前提下,消費者增加1單位的某種商品X的消費時與所需要放棄的另一種商品Y的消費數量 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#78.為什麼邊際替代率是無差異曲線的斜率我知道從公式可以看出,可

為什麼邊際替代率是無差異曲線的斜率我知道從公式可以看出,可,1樓百度網友因為1 普通商品無差異曲線通常是凸向原點的這就是說無差異曲線的斜率的絕對 ... 於 www.bees.pub -

#79.西方經濟學 - Google 圖書結果

(三)商品的邊際替代率 1.邊際替代率的含義當一個消費者沿着一條既定的無差異曲線上下滑動的時候,兩種商品的數量組合會不斷地發生變化,而效用水平卻保持不變。 於 books.google.com.tw -

#80.經濟學-消費理論(三)-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /

邊際替代率 (Marginal rate of substitution,MRS) ... 假設偏好不變,在同樣的效用水準之下,消費者每增加一單位財貨X,所願意放棄財貨Y的數量。 於 www.3people.com.tw -

#81.為什麼邊際替代率是無差異曲線的斜率我知道從公式可以看出

為什麼邊際替代率是無差異曲線的斜率我知道從公式可以看出,可是為什麼要那樣定義邊際替代率的公式,1樓登有福光錦因為1 普通商品無差異曲線通常是凸 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#82.邊際替代率(二) 無異曲線上任意一點切線斜率之絕對值

故MRS = m/l。 另一方面,A 點的邊際替代率亦可寫成A 點邊際效用的比值:. 基礎經濟學 Chapter 4 消費者 ... 於 ilms.csu.edu.tw -

#83.商品的邊際替代率的英文單字- 英漢例句 - 漢語網

英漢例句. 商品的邊際替代率和最優解存在定理的介紹則是對前面理論部分的延伸。 the marginal rate of substitution of goods and the existence theorem of the ... 於 www.chinesewords.org -

#84.第3章附錄: 無異曲線分析法[修正版]

因為邊際替代率遞減之性. 質, 無異曲線會凸向原點。 在A 點, 咖啡消費量較少,. 果汁消費量較多, 故咖啡的. 邊際價值較高, ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#85.邊際替代率到底是正的還是負的? - 劇多

根據定義,一種商品對另外一種商品的邊際替代率定義為:在效用滿足程度保持不變的條件下,消費者增加一單位一種商品的消費可以代替的另一種商品的消費 ... 於 www.juduo.cc -

#86.第三章消費者行為

若消費者僅購買x、y 兩財貨,且其購買已符合邊際效用均等法則,則此消費行為具有. 下列那些特性?(1) 達到消費的配置效率。(2) 總效用最大。(3) 邊際替代率(MRSxy) 達. 於 ilms.ouk.edu.tw -

#87.什麼叫做要素的邊際替代率,請問邊際技術替代率和邊際轉換率 ...

邊際替代率 (mrs):表示效用曲線的斜率。衡量的是從無差異曲線上的一點轉移到另一點時,為保持滿足程度不變,兩種商品之間的替代 ... 於 www.stdans.com -

#88.「無異曲線邊際替代率遞減」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

邊際替... 邊際替代率,無差異曲線(indifference curve)在香港譯為等優曲線,在臺灣譯為無異曲線,它是一條向右... 正由於邊際效用遞減,邊際替代率遞減,從而導致無差異 ... 於 1applehealth.com -

#89.經濟學典範的挑戰: 為何「極大化總效用」分析架構是「國王 ...

和「邊際替代率遞減」(即無異曲線的斜率遞減或無異曲線凸向原點)的新經濟學術語. 與概念來加以取代。 這是什麼意思呢?舉例來說,你可不可以利用如下的「邊際效用」 ... 於 www.econ.sinica.edu.tw -

#90.边际替代率_百度百科

边际替代率 (Marginal Rate of Substitution,MRS)是指两种物品可以按某种比率替换,在维持满足程度不变的前提下(即在同一条无差异曲线上),消费者增加一单位的某一 ... 於 baike.baidu.com -

#91.mrs边际替代率是什么-教育频道 - 匠子生活

两种商品之间的替代程度可以由商品的边际替代率来衡量。一种商品对另外一种商品的边际替代率定义为:在效用满足程度保持不变的条件下,消费者增加一单位一种商品的消费 ... 於 m.jiangzi.com -

#92.边际替代率(yx)问题 - QA Stack

边际替代率 (yx)问题. -1. 对于效用函数U = ln(x)+ Y ... 於 qastack.cn -

#93.經濟學基礎 - Google 圖書結果

外,還有無差異曲線 U1 和 U3 三、邊際替代率無差異曲線的斜率就是商品替代率,又稱為邊際替代率。它是指消費者為了保持同等程度的滿足,在增加一個單位商品 x 時所必須 ... 於 books.google.com.tw -

#94.邊際替代率英文,Marginal rate of substitution中文 - 三度漢語網

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 邊際替代率 marginal rate of substitution 【行政學名詞】 邊際替代率 marginal rate of substitution 【土壤學名詞 】 邊際替代率遞減法則 Law of diminishing marginal rate of substitution 【經濟學】 於 www.3du.tw