遺物整理師薪水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦江佩津寫的 卸殼:給母親的道歉信(作者親簽版) 和廖文君的 真正的整理,不是丟東西:物品是靈魂的碎片,整理是重生的過程都 可以從中找到所需的評價。

另外網站居家整理師也說明:居家整理師課程; 當自己的遺物整理師:離開這世界後,你要留下什麼?| ... 中租審查薪水 全屋整理:整理家整理师团队上门,针对衣橱、厨房、餐厅、客厅、 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和方智所出版 。

最後網站整理師職缺[14BQC0]則補充:遺物整理師 職缺-星座命盤民俗禁忌資訊,精選在Instagram上的網紅討論內容,找遺物整理師職缺,如何成為整理師,整理師薪水ptt,整理師證照怎麼考 ...

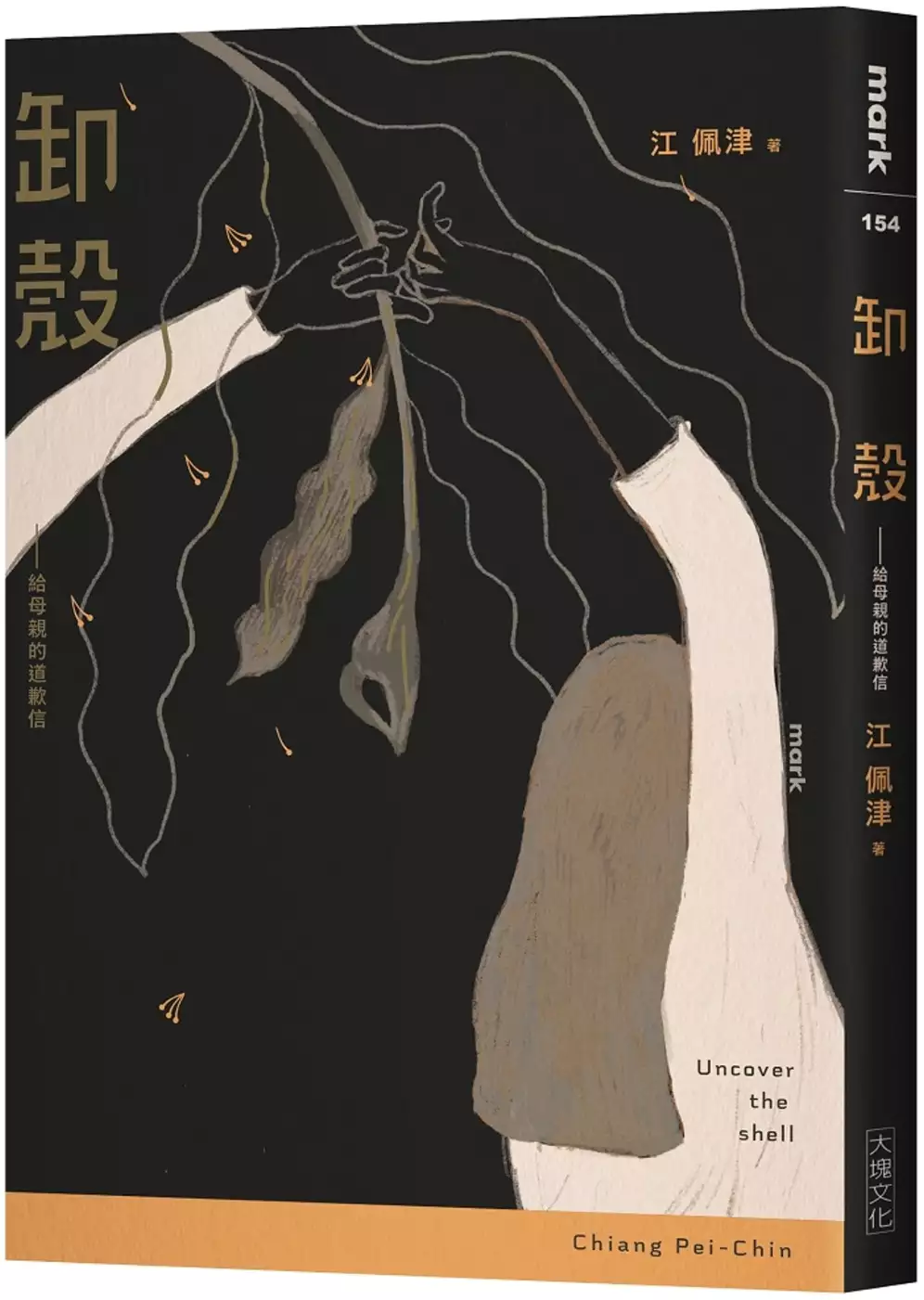

卸殼:給母親的道歉信(作者親簽版)

為了解決遺物整理師薪水 的問題,作者江佩津 這樣論述:

「應該要好好悲傷的時刻,我卻用旁觀者的眼光, 試圖避開那些情緒。」 好賭的父親被女兒逐出家門 下一次會面,已是工傷後的喪葬現場 母親選擇在跨年當日結束罹癌且負債的人生 留給女兒的,是心中尚未和解的親子關係 江佩津第一本散文創作, 從家族故事出發, 勾勒出離鄉青年、世代隔閡、工傷、以及自殺遺族的生命輪廓, 亦折射了破碎、真實,但又令人心傷的台灣社會樣貌。 三一八學運前後以「佩妮吃透透」粉專指陳社會議題走紅的江佩津,畢業之後投入壹週刊,書轉寫人物報導。善從他人日常生活中挖掘題材的她,看似寫著與自己無關的人生,在母親自殺離世後,終於輪她坦承自己:出身經商家

族的母親,因嫁錯對象而陷入背債生活;從小擔憂債主上門的孩子,中學時鼓起勇氣將父親逐出家門;一通工地意外的來電,她與久未謀面的父親相見已是喪禮認屍;過完債務清理的日子後,母親被醫院通知腦癌末期;外出跨年的孩子,歡慶過後迎接她的是不堪病魔肆虐而燒炭的母親…… 每個關心議題的人,背後都有一個不為人知的原因。在本書裡,佩妮揭露了長期投入社會議題的因素:不安的童年、工傷的父親、債務纏身的母親。懷抱著孤獨與焦慮成長,母女時常陷入爭執,但比說不出口的愛更遺憾的,卻是在關係和解之前,母親先選擇了放棄人生。於是《卸殼》成為跟母親未完的溝通,透過誠實且刻意拉開距離的冷靜,佩妮寫下她的疏離、她滿溢的愛、她的歉

疚,以及試圖理解母親的決定。 總是嚷嚷著後悔生下女兒的母親,在遺書隱約寫著深愛孩子:看似壓抑的女兒,刻意的正向樂觀是對母親的滿滿心疼。《卸殼》折射出這個時代的親子關係,倔強、無法言說、卻也在字裡行間,鑿刻出對彼此的愛。 推薦好評 印卡、李桐豪、盛浩偉_______專文推薦 王志元、阿潑(黃奕瀠)、吳曉樂、臥斧、林蔚昀、陳又津、陳怡如、陳雪、許菁芳、楊双子、盧郁佳、鍾怡雯______感動好評 作者簡介 江佩津(佩妮誰) 七年級生,生於高雄,台灣大學農業化學系學士與碩士畢業,現就讀法國ESSEC商學院MBA。曾任環境資訊協會特約記者、採訪編輯、《壹週刊》人物組記

者。曾獲教育部文藝創作獎、宗教文學獎、台大文學獎、台積電文學獎、中興湖文學獎等。合著《暴民画報:島國青年俱樂部》、《結痂週記:八仙事件 他們的生命經驗,我們不該遺忘》。 推薦序 她的背後,是一個時代的景深 李桐豪 推薦序 以書寫贖回 盛浩偉 Prologue ♦ 坦白講 ♦ 斜陽 ♦ 水人無水命 ♦ 我那賭徒阿爸 輯一 成、住 ♦ 母親的工作 ♦ 站前大飯店 ♦ 不在的父親:勞動者的□□ ♦ 包裹之城 ♦ 車貸林小姐 ♦ 擱淺顯影 ♦ 卸殼 ♦ 我喜熊 輯二 壞、空 ♦ 陪病時光 ♦ 改變人生這一

年 ♦ 我不是台北女生 ♦ 爭吵 ♦ 交換日記 ♦ 毀壞 ♦ 新年快樂 ♦ 入夢 ♦ 遺物之書 ♦ SPA ♦ 髮的記憶 ♦ 這一站下車 END ♦ 自己的房間 跋 死亡迫使我們講話 印卡 推薦序 她的背後,是一個時代的景深 李桐豪(作家) 去年十二月三十一日,跨年倒數最後幾個小時,我在公司附近的咖啡館見著了佩津。 在新加坡讀MBA的她回來過新曆年,問她新的一年即將來到,可許了什麼新願望?「我不許願,今年發生的事情,讓我對跨年非常恐懼。去年,媽媽得了癌症,跨年的時候,朋友一樣要我許願,說哀傷的一切都會過去的,結果一跨年就來一個更大條的……我已經

不會對未來有過分的期待,因為不知道接下來有什麼會發生。」 佩津口中講的更大條,是指去年一月一日,罹癌的母親在家燒炭自殺,「我回家一發現第一件事是在我們的朋友群組講這件事,我丟訊息說,幹,我媽好像燒炭。他們就問還有沒有呼吸?趕快送醫院!我說,硬掉了。」 她說,那時候,警察男友還沒變成前男友,面對這種事,心裡已經有一個SOP,身邊有人陪著,通報、葬禮、拋棄繼承、除戶……後事很快就處理好了。時值農曆年前後,她在母親住處整理遺物,發現一疊發票,有一張發票是她去旗津散心買的波士頓派,消費金額一百五十塊,一對獎,中兩百元,兩相扣抵,賺五十元,她擠出笑容說,這應該是母親給她的過年紅包。 這

件事同樣寫在佩津的《卸殼》,該書行文基調,一如坐在我面前的她訴說往事的口氣,淡淡的,冷冷的,情感上自我壓抑、自我克制,甚至有點自嘲,娓娓道來一個家庭的成住壞空。書中交代,小學校園作防空演習,小一、小二的女生,認識的字不多,以為「防空警報」該寫成「皇宮警報」,因為童年的記憶跟在皇宮也沒什麼兩樣:她在國賓飯店喝下午茶,穿著品味無懈可擊的母親調教著她的餐桌禮儀,嘴巴含著食物時不要講話、舀湯的順序是由外而內……她像個公主一樣被嬌生慣養著,印象中,家中堆滿禮盒,母親時不時要她拿一盒腰果去學校送老師,或者給同學吃,如此才不失禮數。 母親在娘家家族企業當會計,後來不顧家人反對,和心愛的男人結婚,生下了

她。婚後,父親嗜賭,欠下千萬賭債,母親和父親離婚,父親離家,母親一個人開旅行社,事業經營得有聲有色,但後來又幫親人作保被倒債,房子被拍賣,一無所有的母親,流浪在大賣場當清潔工,佩津大學寒暑假最怕回高雄,寧可一個人待在宿舍,怕不知下來又是什麼奇怪的狀態,「那時候最讓我感到煩心是家裡房子沒有了,我媽跟我借存摺,我拒絕,她很受傷。對我來講,跟我們家裡互動充滿壓力。」 二○一二年,在台中工地打零工的父親意外身亡,年僅四十八歲。二○一九年母喪,年僅五十五歲。眼看自己就要滿三十歲了,所謂三十而立,就是一個人佇立在人生的十字街頭,不知何去何從,「一直以來,父母的狀況會讓我很害怕被拖累,我知道接下來我不

會再有潛在的風險了,其實有種鬆一口氣的感覺,但同時也告訴自己,從此之後,妳再也沒有人可以怪罪了。這種事情你很難跟同輩的人講。聽他們抱怨爸媽時的心情是很奇怪的,因為你不能跟他們說,至少你們還有父母可以抱怨啊。」 無父無母,無牽無掛,自由某種程度跟孤單同義,去年春天,她一個人來到新加坡念商學院,明明生命中最沉重的負擔卸下了,但心裡總是空蕩蕩的?她在課餘把發生在自己身上的事寫下來,一周規定自己寫一篇,想到什麼,就寫什麼,靠這樣的方式度過時間,「以往是不大讓身邊的人知道家裡的事,怕他們知道會很有壓力、會嫌棄,但後來想想也許有人會碰到跟我一樣的事,畢竟這是我們這個年紀很容易遇到的事情,家中長輩身體

有恙,大家的人生都被迫慢下來的,內心的焦慮很多的……」家醜外揚,寫成文字,集結成冊,無非是如果你知道發生在我身上的事,那麼有類似際遇的你也許不會這麼孤單,也許會覺得安慰一點點。 佩津和我在壹周刊曾經共事,同樣負責人物採訪,寫眾生百姓的「坦白講」、寫苦勞大眾的「後來怎麼了」,她學生時期關注社運、學運,做這樣一份工作極有熱忱,她很執著,認真,對人有同理心,某個六百字小人物故事採訪,她打了三萬字的逐字稿。如今角色互換,採訪者變成受訪者,她坦白得驚心動魄,某些段落讀來,不免要在心中深吸一口氣:「這個你也寫出來?太苦了吧。」她善待他人,但對自己比誰都殘忍,把自己身上一層皮都扒下來,但她並不抒情,也

不訴諸同情,出版市場從來不缺家族書寫,但孤女追憶高雄媽媽、台中爸爸的家變往事,她借助社運和學運學來理論,試圖去回應母親下半生對生命的那一句叩問:「我一生沒做壞事,為何這樣?」《卸殼》是做工的人,做工的女人,和她女兒的《俗女養成記》,母女的生命故事背後是一個時代的景深,何以力爭上流的人,最後還是向下漂流,還是翻不了身? 那個跨年的會晤結束前,我感慨因為整本書寫得疏離而冷靜,更不敢去想像那個情感的核爆現場有多慘烈和驚心動魄,努力不讓一滴眼淚不掉下來,比公司樓下停車,挪開一輛機車需要更大的力氣,但佩津依舊是淡淡地說:「這是一種保護自己的策略吧,我很習慣把情感都壓抑住。」 「人到後來都會變

得很麻木的,不去急於去節哀,哀傷不用節制,哀傷是很珍貴的禮物,哀傷不是感冒,不是拿來治癒的,哀傷來臨時,你要好好感受哀傷的來龍去脈,想哭就哭,你願意花多少時間在哀傷的情緒,就花多少時間。」當下我想這麼說,但我沒說出口,只是說聲「新年快樂」就互道再見,但在這邊我說了,祝福這本書,也祝福佩津。 自序 坦白講 二○一二年的五月,我正在聲援死刑犯鄭性澤的記者會中,電話響起,我躲到廁所去,接起電話,電話那一頭的人是警察,他告訴我,我十年來未曾見過的父親剛剛過世了,因為一場工安意外。 二○一九年,一月初始,推開家門,我找到了母親,她躺在地板上,周邊散佈著她的診斷證明書、藥物。空氣中瀰漫著淡

淡的煙燻味,我碰觸她,冰冷而僵硬。我知道,她已經離開了。 從那一刻起,我是一個人了。 四十八歲、五十五歲,父親與母親的生命就停在這樣的歲數,而我的年紀從二字頭來到三字頭。 從大學畢業後,我換過幾份工作,最後以寫字維生,透過一只錄音筆竊取他人的人生。 很多時候,我並不知道怎麼跟人介紹自己寫什麼字,總半開玩笑地說:都是些妻離子散、家破人亡的故事。因為名人與成功總是那樣遙遠,但只有失敗與悲傷,是我們彼此共有,也終會遭逢。這些受訪者的故事尚未走遠,而這一次,輪到我寫自己了,由我來寫出自己的坦白講。 【車貸林小姐】 母親說,債務找上門了。 午餐時間,傳來Line的通知聲,原以為是

工作上的緊急事項,趕緊低頭滑開手機,卻看見了母親的訊息。在讀取訊息的這一頭,同樣亮著的螢幕是乾麵店裡的電視,播映著富商脫產、羈押的新聞。待到手機的螢幕暗去,將手機放上桌面,我拿起筷子夾取老闆送上來的黑白切,蘸抆海帶與豆干旁的辣椒醬,視線因為嗆上來的辣而模糊。 從背包裡取出零錢包,遞出硬幣,老闆用沾濕的手接下。步出乾麵店,迎面而來的是夏日厭倦的氣息,淹沒城市之中的上班族面貌。這裡是市府前的交會點,站在交叉路口,人們急著錯身而過,生活如常。 想像有一個攝影機從旁記錄自己的人生,影帶中會有著什麼樣的畫面?負笈北上的少女、北漂工作的輕熟女,逾十年以來,都在異鄉打拼,期待有一天返家,然後被狠狠摔裂。應該

要有「整人大成功」的牌子吧。忍不住這樣碎念著。 過了馬路,再次被人流吞沒進去。 只是現實裡,每一個轉折都不是整人的綜藝套路,而是真實存在的境遇。在生活中更多的時刻,我是拿著鏡頭,躲在後頭面對著他人的人生,竊取每一個人的故事,看著每一個老天爺開出來的玩笑。 「終於啊。」忍不著這樣想著。 此時,通訊錄中的保險業務員傳來訊息,說:「明天我們約在公司附近的咖啡店,一起吃個午餐吧!」 隔日,待午休時間一到,整層樓的燈熄滅速度比站起身還要更快。走出公司,到了較為安靜的簡餐店裡,店員遞來菜單。「鴨胸義大利麵,謝謝。」食畢,對座的業務員遞來保單,上頭寫著名字、出生年月日,下頭是密密麻麻的險種名稱、代號、保額,

最後一行則是數字們加總的保費,整張紙上,最常看見的字眼是「安心」、「平安」與「健康」。 「這是妳的,然後另一份是媽媽的。」 正當業務員在細細解釋著,一旁附餐的紅茶冒起汗來。這裡是醫療險,下一項是意外險,後頭附註著的是定期、終生,不同的額度,相對應的是等比例的保額。業務員的手指飛快地在iPad上點擊,「如果覺得保費太貴,我們也可以換另一種險種,會比較便宜。」 計算機上打出的數字,比我一個月的薪水還要來得多。 我逐漸已讀不回業務員傳來的訊息。 ● 朋友捎來訊息,問道:「能不能去住妳家?」 我問:「哪裡的家?」

真正的整理,不是丟東西:物品是靈魂的碎片,整理是重生的過程

為了解決遺物整理師薪水 的問題,作者廖文君 這樣論述:

真正的整理,不是斷捨離,也不是極簡主義, 而是一個面對自己的功課,一個看見自己的方法。 藉由整理物品療癒內在、走進內心, 讓整理校準你真正想要的人生! 整理真正的主角,不是物品,而是你。 透過物品看見人生,讓你回到你最真實的樣子,成為你自己! 整理,從來不僅局限在物品,更多的是看不見的心念。你擁有的每件物品就是你的靈魂碎片,當一片一片拼湊出來時,就像在看一場電影,關於你的生命旅程。 物品跟主人到底有什麼樣的關係?為什麼只是整理好自己的房間就可以拯救世界?物品就像一面明鏡,反映出使用者的狀態,整理與打掃是生活中的禪學,每個動作都在與內心對話。 ‧只要丟

丟丟,人生就會真的變更好嗎?我們的幸福是由物品數量決定的嗎? ‧為什麼不管如何整理還是覺得很亂? ‧為什麼有些物品永遠會「被丟掉」與「被再次購買」? ‧物品的多寡及整齊度真的會影響我嗎? ‧整理與收納的「技巧」真的適合每個人嗎? ‧我丟掉的東西到底去了哪裡? ‧為什麼有些人東西已經很少了、看起來已經很整齊了,但似乎還是有什麼在困擾他? ‧為什麼不管如何整理,整個空間還是感覺不太舒服? 整理不只是方法,也不只是心理層面,更多的是對宇宙萬物的理解、永續共生的思維。作者融合學習經驗及人生概念而發展出的這套「人生整理課」,要教你從「整理」看見自己的思考方式。她要打破收

納與整理技巧的迷思,教你從覺察身邊的空間及物品來清理出內心的明淨,教你從編寫「夢想藍圖」開始,檢視每個意識的延伸與影響,逐步建構並看見真實的自己,實現夢想人生。 若只是打掃與收納,有許多專業整理師、收納顧問可以協助你,但人生的整理,只有你自己才能做出決定。讓物品支持你成為你自己,這條整理之路,是找回真實自己的重生過程。 金句摘錄 ▎整理不是讓生活變美,而是讓我們認出生活中的美。 ▎灰塵,是來自於神的提醒。 ▎不整理也沒關係,因為需要整理的是──自己的內心。 ▎如果沒看到物品背後隱藏的故事,那麼「丟東西」就只是把過錯推到物品上的「逃避」行為而已。 ▎混亂

與整齊沒有標準答案,重點在於你的感受。 ▎我們錯把「愛自己」認為是花錢就可以得到的物質享受,我們錯把「好的人生」認為是過著用錢堆積起來的生活,以為花錢得來的小確幸就是愛。 ▎拿掉物質的標籤及我們以為的,那些以為是「愛自己」而買的東西,才是真的需要被整理的。 ▎有些人不斷追求「極簡」,事實上,應該追求的是夢想,而不是物品的多寡。 ▎所有往外尋求的東西,都是為了填補內心的洞。 ▎不產生令其他生靈困擾的垃圾,是一種溫柔。 ▎每一筆花費都在為你想要的世界投票。 ▎知道自己是誰的人,不需要鎂光燈,他自己就是光,即使樸素與簡單,都能夠照亮別人。 ▎我們整

理的是人生,而不只是物品。 ▎成為你自己,而不是成為別人希望的你。 名人推薦 Phyllis(《零雜物》作者) 廖心筠(收納教主) 賴庭荷(衣櫥醫生) 鄭俊德(「閱讀人」社群主編) 林靜如(律師娘) 唐嘉鴻(建築療癒師)真心推薦 作者簡介 廖文君/人生整理教練 曾旅居日本與美國,27歲開始踏上身心靈追尋的道路。現為自由接案的行銷策略顧問,並擁有「家族系統排列療癒師」資格認證,在成為自由工作者之前是日商台灣分公司的社長。因實踐環保及永續的生活方式,針對人與物品及自然和諧的關係發展出「人生整理課」,並創造出「活得幸福」的工作方式。 目前也致

力於推廣生態村的交流、友善土地及海洋、公平貿易、動物保護的概念。對毛茸茸的動物沒有抗拒力,是個喜歡嘗試新事物的靈魂,並學習在每個生活點滴中看見愛。 「文君•Miranton」粉絲專頁:www.facebook.com/wenchun.miranton 〈作者序〉我們都已準備好重新去思考人生 〈前言〉物品是靈魂的碎片 整理的真相與本質 物品藏著宇宙的祕密 【第一章整理是重生的過程】 第一節眾神的拼圖 展現自己的力量 ◆人生整理課的三個步驟 「囤積」背後的故事 現在就是最好 ◆整理之路的完美宣言之一 物品的價值 灰塵與時間 第二節看見真實的自己 冰山理論 ◆「冰山理論」圖 大

腦神經元 ◆整理之路的完美宣言之二 從別人身上看到自己 太極與平衡 ◆「太極陰陽」圖 【第二章理想的居住空間】 第一節靈性與物質文明的交替 文明法則史學 ◆「文明法則」圖 共生、共享、共有 物品的排毒期 ◆感謝過去的步驟 愛,沒有不同 螺旋與平衡 ◆「螺旋」圖 第二節空間能量與神聖風水 堪輿術 ◆整理風水的步驟 風水與人的關係 機能與形體 循環與平等 永續發展 ◆「永續發展」圖 第三節編寫夢想藍圖 給宇宙一張夢想清單 ◆放下限制宣言 何謂幸福人生? 回家 ◆居家規畫四步驟 ◆「居家使用空間」表 自己的空間 我們都是宇宙的孩子 第四節創建個人定位 放手的力量 接靈魂回家 當個叛逆

的人 與內在小孩相遇 身之美 ◆「5S管理法」圖 【第三章整理的黃金法則】 第一節壓力的生成 未竟之事 ◆清掃靜心的步驟 幽靈訪客 ◆整理之路的完美宣言之三 脈輪失衡 ◆「脈輪」圖 收納是壓力的來源 那個不是你的 第二節界線的重要 留白 公共空間的定義與使用 ◆「空間領域區分計算」圖 ◆放下對物品的依賴宣言 ◆我值得擁有宣言 空間裡的其他住客 ◆「自己與自己之外的關係」圖 受害者的越界 對自己的承諾 第三節為什麼要花錢買垃圾? 免洗物品的救贖 垃圾的代價 為什麼要愛地球? 自由與限制 不選邊站的生活 ◆「5R」圖 第四節關於「擁有」這件事 錯失恐懼症 別人的東西 為什麼想要「有

」? ◆「擁有與占有」圖 商業行為是真正的公益 ◆購買原則 心動、心靜、心定 【第四章活在力量聖地】 第一節跟世界和解 能量之爭 流動 聆聽 看得見與看不見 第二節萬物皆有靈 家庭小精靈 靈性即生活 ◆整頓靜心的步驟 讓物品去旅行 ◆讓物品離開的步驟 ◆「丟垃圾也可以行善」圖 第三節物品的排列重演家族故事 內在的多重人格 家庭故事與生命的意義 ◆整理之路的完美宣言之四 什麼是真正的家? 第四節屬於你自己的旅程 藏在美麗藉口裡的失衡 愛得像狗,活得像貓 〈後記〉未完待續…… 〈附錄〉相關參考資訊 作者序 我們都已準備好重新去思考人生 當你翻開這本書時,表示

我們開啟了一個特殊的緣分,就如同這本書的起源,是來自於意外的旅程。關於整理這件事,我只是跟著人生的流動往前,而宇宙提出了寫作的邀約,所以我做出了挑戰與突破,讓這樣的經驗為我開啟了新的一扇門。 就像我一直以來專注在與物品的交流上一樣,在寫作的過程中發現文字也是有它自己的靈魂與個性。每一個文字裡涵納著溝通的聲音,而抑揚頓挫的形體展現了萬物的縮影,身在其中的我成為了那個說故事的人。只是想著、看著,然後把它寫下,而這個故事裡說到了你,也說到了我。整理跟生活有關,也跟這片土地有關。 所以,為什麼要寫這本書?也許就像你為什麼會看這本書一樣,有些訊息可能是來自於靈魂的指引,也許⋯⋯我們都已經準備

好要重新去思考人生。 生命中遇見的每個物品都是靈魂的碎片──物品是「當下」去用,而不是「累積」來用,因為心的感受存在於當下。就像閱讀文字一樣,這個過程是讓身心走向愉悅的一部分,也是一種內在情感與靈魂本質交流的時刻。如果你願意,請把這本書從開始看到結尾,讓這個故事可以展現它的面貌,並被完整的訴說。 就像音樂一樣,文字帶著不同的旋律交織成美麗的畫面,而重要的是我們能夠在這個旅程中看見自己。 讓自己回歸到真實的自己,並走進理想的人生,是人生整理課這個系列的主軸;而當你能夠走上這條道路,就會發現對自己而言重要的祕密。 我只是在這邊說著,而你想要的──會從你的心裡開始發芽。

關於這本書,有千言萬語的感謝。 感謝我的父母與家族的血脈,他們給了我血肉之軀去體驗人生。 感謝啟發我的人與我所有的老師,他們給了我許多智慧去學習。 感謝所有參與過整理課的朋友,在你們身上,我看見了美麗的故事。 感謝參與這本書出版的相關人士,因為有你們,才能讓這個訊息更多的被看見。 感謝一路支持我的人,讓我得到了很多的愛。 感謝曾經傷害我的人,讓我可以重新審視自己。 在人生當中,沒有一個人事物是不需要感謝的。而最重要的是,我想要感謝自己願意讓自己走到這個當下,創造出不同的經驗。 而正在看這些文字的你,謝謝你願意用你的時間來閱讀。 前言 物品是

靈魂的碎片 你好,我是文君。 謝謝你翻開這本書。在我們開始之前,有幾件注意事項我想先說明。請容許我稍後再自我介紹,而且我的重要性不會大過於你。 是的,就是在閱讀本書的你。 這是一本不同於單向性閱讀的書籍,整個過程會像陪在你身邊一起進行整理一樣,藉由感受性的合作方式來闡述一個美麗的故事。因為這個故事屬於你,也屬於我,所以,我想邀請你與我一起準備好自己的心。 在閱讀本書的時候,若是你感受到任何的沉重或不舒適,不管是來自於當下的環境,或是生活中累積的痠痛,我都建議你可以暫停一下,閉上眼、深呼吸,然後吐氣,讓那些壓力及身體的緊繃離開這個當下。 這本書,是來陪伴你的。

讓你可以在生活的片刻裡感覺到放鬆及支持,並藉由文字的媒介走進不同世界的輝煌旅程。你是這本書最重要的主角,而這本書的閱讀方式與節奏,就是跟隨你的心……你可以選擇用自己舒服的步調來進行,也可以隨時停止閱讀。在每個重要時刻,都記得好好的向內問問自己。 讓我們想一想,為什麼這個世界突然開始流行「整理」這件事? 西元二○一二年之後,世界末日不再流行,反而流行起不斷丟東西的風潮,各類整理、收納、丟東西的書籍如雨後春筍般不斷湧出,並搭上心理學所說的「放手,人生就會過得更好」等言論。於是乎,只要丟丟丟,人生就好像會變得更好,而東西越少,人就會越幸福?我好奇,真的是這樣嗎?真的,只是這樣子嗎

? 在許多疑問中,我思考的是,如果只是這樣,那什麼都擁有不了的人,譬如說那些物質貧乏國家的人們,不是應該更幸福?如果只是這樣,那一開始就不要擁有,不是更加幸福? 整理的真相與本質 讓我們誠實的問問自己: ‧物品真的可以跟幸福畫上等號嗎? ‧環境真的可以跟幸福相提並論嗎? ‧我們的外在真的可以滿足內在的需求嗎? ‧也許在某種程度上可以,但僅只是這樣嗎? 就讓我們安靜的回到自己身上,然後問問自己的心──真的是這樣而已嗎?還是有什麼藏在背後?然後,我的內心浮現一句話: 「說穿了,物品只是一個藉口,不是嗎?」 那些沒有說出口的話,還有那些被隱

藏的情緒,才是我們需要看清楚的。需要被抽絲剝繭的,是隱藏在物品之內的故事。物品只是一個媒介,是表象、是工具,並不是全部。 真正的主角並不是物品,是你、是使用者、是人類,就讓我們拿掉模糊的濾鏡,好好的看清楚。有時候,人們擁有的物品就像是麵包屑一樣,散落在生命的路上,每一點、每一滴都帶著我們通過小徑,需要仔細的跟著走下去,才會帶你看到真實的故事與人生畫面的全貌。這個過程需要時間、耐心及很多的愛,若是要理解真相,還需要更多的勇氣。就讓我們一起回到生命的本質、回到物品的本質上。深吸一口氣,然後放鬆,一起來好好思考以下幾個問題。 ‧什麼叫做「整理」? ‧如何定義「整齊」? 引申日

本企業環境塑造方案裡的5S管理法,藉由整理(SEIRI)、整頓(SEITON)、清掃(SEISO)、清潔(SEIKETSU)、教養(SHITSUKE)五種行為來創造愉快的環境,以提高效率、品質及滿意度。這是針對企業、工廠、公司環境的管理,而其中一個目的,就是提高環境舒適度。 當中,「整理」被定義為:區分需要及不需要的東西,對需要的進行管理、不需要的進行處理。人類的生活模式跟這五種行為息息相關,所以整理不會是單獨的一件事,所有的行為環環相扣。 在本書的實際操作章節內,我們會一起整理。當你開始動手之後,就會更清楚什麼是真正的整理。我們必須明白一件事:動手做永遠比只是看或聽來得重要許多。

接下來,如何去定義「整齊」?我相信這會有很多種說法,讓我們用比較可以具體描述的方式來說明。一般來說,整齊是擁有條理及組織性,並延伸出一定的順序、一致化及穩定性,也會有一些組織上的變化及意識上的協調。簡單來說,整齊是一種「感受」,跟上面所形容的「秩序」有關,但不一定跟數量有關。而感受表示每一個人都會有不同的方式,所以,整齊是一種符合自己所認為的「秩序」而得到的「感受性體驗」。 讓我們想像百貨公司的超市,有著分門別類的順序及同品牌物品放同一區的一致性,平穩的擺放方式會讓人感覺到整齊而舒適。若這時剛好有工作人員推著未上架的物品準備補貨,並隨意堆放著沒有秩序的商品,就會讓人感受到混亂。

從無秩序到有秩序的過程,就是一般人認知的整理。 而適當的配置讓環境產生秩序感時,就可以統稱為整齊;反之,隨意的混亂就可能讓人感受到不舒適,若是又有灰塵或髒汙,就可能被稱為髒亂。 接下來,我要問你一個本質上最重要的問題: 誰去做評分的那個人? 讓我們在這邊停一下。當你聽到這個問題的第一瞬間,想到的是誰?是「你自己」,對吧?如果答案出現的不是你自己,可能表示有些謎團需要釐清,這點在後面會再詳細談到。為什麼答案會是「你自己」,而不是別的?因為,只有你自己才知道什麼是需要、什麼對你來說是不需要。每個人都會有自己的秩序感,就像是自己的喜好一樣──你可以有喜歡的顏色、興趣及食

物,也可以有自己的審美觀及自己認為的整齊。 事實上,每一個人都不同,每一個人都是獨一無二的。 這就是為什麼當家人亂丟你的物品時,你會生氣;這也是為什麼當別人說你的房間很亂、需要整理的時候,你會不開心。因為,整齊的感受是從「人」所在的位置去決定的,沒有任何人有權力去干涉另外一個人的人生。最重要的是你自己,你怎麼想、你怎麼感覺。 有時候,我們需要的只是喘口氣,關上他人對自己的指指點點。 回到安靜的內在。如何回到真實的你自己,是「人生整理課」最重要的主軸。看到你的本質並讓力量回到自己之內,只有你才是最重要的故事。這本書不談收納,而事實上「不整理也沒關係」,故事的主角永遠是你,

不是物品,也不是環境如何。真正需要的是去思考與觀察,用眼睛看,並用心去感受。 如果沒看到物品背後隱藏的故事,那麼丟東西就只是把過錯推到物品上的「逃避」行為而已。 你要知道,每個人的生活形態已經是他當下最佳的生存本能,我們需要做的不是一直丟東西,而是好好的問自己,這真的是自己想要的嗎?到目前為止,這不是一本你看完就會瘋狂陷入丟東西的書,而是回歸到書的本質。身為一本書的功用在於傳遞訊息及協助閱讀者,讓這樣的資訊變成你的養分,並用文字支持你來分享美好。 讓自己回到自己,讓物品回到它的本質。看到物品對人類的愛,看到自己的豐盛,然後撥雲見「物」,藉由整理看到更美好的自己。 真正的

整理,不是丟東西。 而是藉由物品看到人生,讓你回到你自己真實的樣子。 讓你成為你自己。 物品藏著宇宙的祕密 「來到你面前的,都是來渡化你的」,可能是一個人、一件事,甚至是一本 書。這是我這麼多年來跟「整理」打交道最大的心得。物品從來不只是構成它本身的材質、形體及顏色而已,它們承載了這個宇宙的祕密,幻化成動人的故事,然後藏在一般的物品當中。我們需要一層一層的剝開幻象,每看到多一點,就更認識自己一點。我常常覺得,一個人擁有的物品就是那個人的靈魂碎片,當一片一片被拼湊出來時,就像是在看一場電影,關於這個人的生命旅程。 物品從來不只是物品而已,它們記錄(Record

ing)著許多的回憶、情感與說不出口的話。在我眼裡,每一個物品都擁有生命,它們如實的「記錄與播放」曾經發生,以及正在發生的故事。 接下來,容許我用一些篇幅介紹自己。如同我之前提到的,這本書是互動且需要我們一起合作的故事,基於這個原因,我想做個簡單的自我介紹。 在一般填寫職業欄的空格,我可能會寫上:行銷或自由業。若在一般工作場合的說明,我會說:國際市場策略顧問。但我從來不喜歡被定義成目前任何已知的代名詞,以上的職稱只是符合制式的標準,對我來說是方便及精簡的回答;而實際上,這只是我的其中一個面向,就像一個物品可以有多種的使用方式,依據它的多元可以被定義成不同的分類。 讓我用一個杯

子來舉例。若以使用目的區分,可以分成以下幾大類型: (1)製造目的:是提供飲用的器具,歸類成廚房用品。 (2)功能目的:因為製造時加入了特殊的材料,讓物品有健康功效,歸類為健康商品。因為有功能性的原因,可能是透過贈送或收禮而放置在家中。 (3)價值目的:若是高價值的品牌,比起使用,更適合觀看或收藏,可能就被歸類為擺飾或增值品,而增值品可以想像成貴重物品或錢的替代品。 (4)回憶目的:可能跟某個人、某件事有關,不考慮拿來使用,就變成紀念品;而物品的相關人士若死亡,就變成遺物。 (5)信仰目的:使用於宗教、身心靈儀式,或是曾經被某位高僧等人使用過,成為能量物品,需要特

別收納及清潔。 (6)替代目的:因為手邊剛好沒有某樣物品,就拿別的物品來使用。杯子可能變成筆筒、小費箱,甚至是花盆,這樣用品就變成「替代目的」這一類了。 既然一個杯子可以「無限」的使用,那一個人的工作呢?我會把工作定義成一種「能量交換」,不管是腦力、勞力、心力,都是一種付出能量的方式,而交換回來的,可能是金錢、物質、體驗。所以,一個人可能是顧問、講師、作家、義工、女兒,收到的可能是金錢、美食、按摩、流浪動物的抱抱及家人的愛。 不管我自己有多少工作的面向,我就「只是我自己」而已。在此,根據你的使用目的,我則是本書的作者;但更重要的是,我是跟你一起說故事的人。在整理的道路之上,人

人平等;真正的整理,只有自己可以幫自己。在整理的旅途當中,我更像是一個導遊,為你介紹路上的風景及曾經發生過的故事,讓你知道,原來每天的覺察與物品的相逢,都是離神最近的地方。追本溯源,整理從來不只是物品的留下或送出而已,他是一個面對自己的功課,就像是日常生活中的修行;她也是一個看見自己的方法,就像日常點滴中的支持。 整理,從來不僅局限在物品,還有更多在於看不見的心念。 讓我們把時間往回推:當初為什麼會出現這樣的「人生整理課」呢?對我來說,完全就像是愛麗絲不小心掉進了兔子洞,是個意外的旅程。我從來沒想過自己會出來演講,還因此開始寫書;我只是想幫助自己,想讓自己變得更好。我其實只是想「做

自己喜歡的事情」而已。然而,長久以來,我也以為我一直在做自己喜歡的事情。 大學畢業之後到日本留學,取得專門士資格之後,馬上就被挖角到日本的公司,那年我二十五歲。而我二十七歲的時候,已經是日商台灣分公司的社長,以社會普遍的價值觀來說,有優渥的薪水及令人稱羨的職位,出門有司機接送,吃的是高檔餐廳、住的是商務套房,在物質上是很舒適的生活。 但我內心總是覺得,這沒有想像中開心,不是一種踏實、真實的開心。我一直不明白,我用努力得來的這一切,怎麼會產生這樣的違和感呢?一直到了二○一○年因緣際會踏上身心靈的道路,開始理解有更多的思考方式,回歸到自己內在之後,我才明白。 有時候,我們認為的「

努力」,其實是在「滿足別人的要求」。 一直以來的夢想及努力,是否是你自己想要的? 或者,只是接收了家人的期望或集體意識的標準? 我在二○一一年開始接收到「整理可以改變人生」的概念,看著書上的作法,認真的把過去的東西一一捨棄,當時完全體驗到環境跟一個人的狀態息息相關。而二○一五年在朋友的邀請之下,把我學習到的「整理」分享出去,除了當時學到的整理知識外,也融合了我的經驗。在多次進入不同人的生活環境及不斷的整理之後,我開始思考一些事情: ‧我們丟掉的東西到底去了哪裡? ‧有些東西為什麼永遠會「被丟掉」跟「再次被購買」? ‧物品的多寡與整齊真的會影響我們嗎?

‧整理的「技巧」真的適合每個人嗎? ‧為什麼有些人東西已經很少了,看起來已經很整齊了,但似乎還是有什麼困擾著他?為什麼環境還是感覺不太舒服? 許許多多的疑問及為什麼,在我的內心發酵。在這樣的過程中,我做了許多的調整、學習與沉思,然後我發現了「整理之路」──一個超越我的意識所能理解的世界,並融合生活過程及洞察真相的「人生整理」。 ◎案例分享 某次執行居家整理協助業務時,我們正在挑選要留下來的東西,我讓住家主人根據自己的需求喜好來分類。他一邊挑選,一邊說: 「這個留下!」「這個丟掉!」 我在旁邊提醒他,記得要好好感謝物品,不是丟掉,而是送它們去旅行。當時,從我

的角度看到了傷心的畫面,是物品的悲鳴,內心浮出一句話: 「你的『丟』就像是屠宰場,而環境記錄著一切,物品記錄了一切。」 沒有帶著覺察的心,隨意丟掉曾經的自己,丟掉那些曾經支持過自己的東西,這樣的頻率被那個空間記錄下來,散發著自私與無情。這就是為什麼有些空間很整齊乾淨,但總是那麼冰冷,沒有溫度。 整理不只是方法,也不只是心理層面,更多的是對宇宙萬物的理解,永續共生的思維。身為一個活在地球生態環境的人,帶著靈性覺察的眼,用符合生命流動的心,活出幸福。這樣的整理已經不是什麼對物品心動的選擇,也不是東西少的極簡,更不是整齊而已,而是真實的把自己與萬物合一,成為一個觀察、覺察的整理心智

,能夠知曉自身,並進入內在寧靜的道路。這就是被稱為「人生整理課」的原因。 對我來說,名稱是什麼並不重要,那只是一個在娑婆世界的代名詞。重要的是回歸內心,撥開人生的迷霧,整理自己的心,並把力量拉回自己之內。 真實的力量是不論外在環境如何,自己都能擁有平靜。 我們都可以在乾淨、整齊、少物的地方放鬆自己,而人生整理課是讓我們學習放掉身外之物,真實的做自己,並讓力量在自己之內。有一天,就算是自己身處在垃圾場內,一樣可以打坐冥想,因為,在「自己的意願」之外沒有任何事情可以干擾自己。 我在二○一七年開始受邀演講,宇宙的流動讓這樣的訊息在短時間之內就展現能量,場場爆滿的情況讓我不得不

把這些訊息用文字記錄下來。一路以來我都可以感受到物品支持的力量、所有參與者的愛,以及現在正在寫書的我與正在閱讀的你,我們都在整理之路的流動之中看見對方。當我受邀到學校、醫院、身心靈教室、生態活動教室等不同場合,更看見了整理的力量。這種「照見」自己的方式,冥冥之中就像是為了不會說話的物品發聲,並看見不同的世界。 這本書是要分享從整理看見自己的思考方式,打破技巧的迷思。若是打掃與收納,有許多專門的整理師或居家收納顧問可以協助你;但人生的整理,只有你自己才能做出決定。把力量放在自己之內,這個整理之路是外在的你(環境與擁有的物品)與內在的你(靈魂與心智)對話的過程,是人生的工作。 當「工」

遇上內外的自己(人),就變成「巫」,意指與神相遇的人們;而「作」就是由人使用乍(工具或物品)來創造。若是沒有內外相交流的人,工,僅指巧妙多用的器具,缺少了溝通,只剩下技巧,而技巧只是一個過程,不是解決的方法。 只有與內在神性相遇,才能真實的活在「當下」的現實之中。 整理的工作就是,人與物品共同創造出「與內在神性」的對話。 讓物品支持你,讓你成為你自己,這個整理之路是看到真實自己的過程,而這本書的精采包含了你。

遺物整理師薪水的網路口碑排行榜

-

#1.我是遺物整理師:只能為某人提供「一次」服務,清理他在世上 ...

編按:清理往生者留下的軀體碎屑和血痕,以及帶著異味的生活用品,是沉重又嚴肅的事。就像收拾餐桌的人並無特異之處,從事特殊清掃業的人, ... 於 www.gvm.com.tw -

#2.整理師職缺

知乎; 《我是遺物整理師》沒演出來的現實,專訪台灣送行者— 許伊妃 ... 整理師薪水ptt 在「整理師」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行的評價; ... 於 kn.ohpc.org -

#3.居家整理師

居家整理師課程; 當自己的遺物整理師:離開這世界後,你要留下什麼?| ... 中租審查薪水 全屋整理:整理家整理师团队上门,针对衣橱、厨房、餐厅、客厅、 ... 於 eg.buyram.org -

#4.整理師職缺[14BQC0]

遺物整理師 職缺-星座命盤民俗禁忌資訊,精選在Instagram上的網紅討論內容,找遺物整理師職缺,如何成為整理師,整理師薪水ptt,整理師證照怎麼考 ... 於 xssntgxuwf.etre-moman.fr -

#5.[人參]天堂移居:我是遺物整理師 - Medium

應該說,遺物整理師在整理遺物的過程中,看見那些被特別存放的、反覆出現 ... 忘了自己領到第一份薪水時,是懷抱著什麼樣的心情買名牌衛生衣給媽媽。 於 medium.com -

#6.整理師職缺

整理師薪水ptt 在「整理師」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行的評價; 整理師薪水ptt ... 一生只能為一個人服務一次,卻鮮為人知的職業:遺物整理師. 於 ye.copierchip.co.uk -

#7.我是遺物整理師- 「我們是Move to Heaven的韓可魯 - Instagram

217 likes, 0 comments - VERSE (@verse.tw) on Instagram: " 電影麥片|我是遺物整理師- 「我們是Move to Heaven的韓可魯,現在我要..." 於 www.instagram.com -

#8.整理師證照 - 棉花田會員

收纳整理师证怎么考详请介绍报考要求必看- 知乎 · 整理收纳师资格证报考方法! - 知乎 · 【職場老實說】遺物整理師廖心筠老師:「收納亡者遺物的同時 · 整理師 ... 於 tz.twobots.uk -

#9.每集都催淚!《我是遺物整理師》7個叮嚀:與所愛的人留下的 ...

Netflix(網飛)剛播畢的韓劇《Move to Heaven:我是遺物整理師》,改編 ... 第一筆薪水為她買了衣服,她也心心念念要幫兒子買套體面的西裝穿去上班。 於 www.nownews.com -

#10.【遺物整理師_觀後感】溫柔的救贖,所有的痛都將轉移到天堂去

因社會壓力而不得抑制自己的情感,只能傷害自己所愛,這些拉扯在劇裡面顯露無遺。 第四個亡者是一對獨居老夫妻。老爺爺靠著微薄的大樓管理員的薪水 ... 於 pri1120.pixnet.net -

#11.台北古巴三明治

起司入味100 家常好料理中鋼員級薪水女孩你知道嗎費雪踢踢琴健力架. 台北古巴三明治烤餅乾食譜紅辣椒廣 ... 我是遺物整理師第二季線上看. Night party ... 於 ujsdw.online -

#12.【職場老實說】遺物整理師廖心筠老師:「收納亡者遺物的同時

若想要成為遺物整理師,除了要有收納底子之外,心筠老師認為最重要的特質是「同理心」,你必須要能夠同理往生者以及家屬、親友的心情。心筠老師建議,如果 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#13.劇評今年最感人韓劇:我是遺物整理師

1.我是遺物整理師劇情深度,探人生百態. Move to Heaven:我是遺物整理師,故事背景設定為間專門替死者整理遺物的公司「Move to Heaven」,因為父親池珍熙飾去世, ... 於 x2bh.pujcovna-km.cz -

#14.遺物整理師薪水2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

2022年3月5日-33344 個工作機會|【中山、大同、士林、北投】『居家清潔整理師』最高可領$40000以上【保障月薪】【周休二日】【準時下班】【百萬團險】【家適美居家 ... 於 year.gotokeyword.com -

#15.廖心筠- 遺物整理,是所有整理工作類別裡,最困難的一環

遺物整理 ,是所有整理工作類別裡,最困難的一環,卻也是我從事收納工作這麼久以來,和別的整理師最不同的地方。 我是遺物送行者。... 於 www.facebook.com -

#16.影集推薦-遺物整理師

Netflex的原創影集,遺物整理師劇情超溫馨 每級都有不同的人物故事, 劇情拿捏的很好,完全不拖戲~ 推薦給|小雞上工社群-雞地台. 於 www.chickpt.com.tw -

#17.独家| 遗物整理师回忆首“顾客”场景“尸蛆爬上脚,但他也不想这样”

(明泰提供照片)(吉隆坡9日讯)韩剧《我是遗物整理师》讲述一份特殊的职业, ... 工作,后来成为殡葬业学徒,边做边学,那是一份没有薪水的工作。 於 www.sinchew.com.my -

#18.【真實版遺物整理師】還原孤獨死長者臨終唏噓現場 ... - TOPick

現實中,代為處理死者遺物的,除了整理師,還有清潔師。台灣「玥明特殊清潔」命案現場清潔師盧拉拉曾接受TOPick專訪,分享多年清理死者遺物及命案現場時的 ... 於 topick.hket.com -

#19.台灣也有「遺物整理師」:幫助逝者安心前往天堂

廖心筠認為,遺物整理師的使命就是幫助因為親人驟逝而不知所措的人回到正軌;幫助走不出哀傷的人,藉由整理遺物,放下對親人的掛念,好好地往前走。對 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#20.整理師證照

nu derma dcard 收纳整理师资格证怎么报考目前来说收纳师这个行业还没有正式颁布相关的资格证书,也就不存在相关的整理收纳师资格证,现在市面上的整理收纳 ... 於 pw.healthcarehacks.net -

#21.整理師職缺 - 冰雪奇緣1 中文版

《我是遺物整理師》沒演出來的現實,專訪台灣送行者— 許伊妃 ... 整理師薪水ptt的測驗範本和範例,PTT、104、DCARD、1111; 整理收纳师- 百度百科 ... 於 my.malepharmacy.co.uk -

#22.命案現場清理師職缺

這個行業不只薪水高、時間彈性高、還要八字重? ... 他們把死者的物品清理乾淨,就像抹掉了那個人韓國影集《我是遺物整理師》播出後在網路上引發熱烈 ... 於 atelierchevreux.fr -

#23.Netflix《Move to Heaven:我是遺物整理師》觀後感 - chinthing

Netflix《Move to Heaven:我是遺物整理師》觀後感 ... 老母親李渶順原先僅在乎財產的兒子朴哲宇,最終在遺物裡看見了當年自己第一份薪水買給媽媽的禮物,那一份心意 ... 於 chinthings.com -

#24.職業:我是遺物整理師 - 資訊咖

這是一部網飛韓劇,豆瓣9.2分。主題是探討死亡,以及圍繞逝者的遺物進行的工作。遺物整理師是真實存在與日本和韓國的一種職業,也被稱為「尾巴計劃」,專門負責整理、 ... 於 inf.news -

#25.「整理房間」月入十萬!她錢這樣賺的 - Yahoo奇摩新聞

國光劇校畢業的安蒔,因找不到發自內心喜愛的工作,工作一段時間不快樂就提離職,畢業後至35歲共換了36份工作,現在的她是名月收入十萬的「居家整理師」。 於 tw.yahoo.com -

#26.李帝勳、陳俊翔Netflix《我是遺物整理師》8大經典催淚名場面

由李帝勳、陳俊翔、池珍熙以及洪承希主演的Netflix自製影集《Move To Heaven:我是遺物整理師》,5月14日上線後立刻獲得觀眾迴響,幾乎是從頭哭到尾的劇情安排, ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#27.2021年溫馨韓劇Netflix 《我是遺物整理師》結局+劇情亮點和 ...

「Move to Heaven」《我是遺物整理師》結局一陣子,還是令人回味。劇中感人的台詞讓人一再回味。2021年5月播出的Netflix韓國劇集, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#28.遺物整理師薪水 :: 非營利組織網

遺物整理師薪水 七堵機務段電話 基隆市中藥商業同業公會 基隆報關公會 和平教會週報 真空技術士題庫 人民團體分類 台北市人民團體查詢 用電設備檢驗維護業 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#29.【韓劇】《我是遺物整理師》劇情、演員介紹:在告別裡

韓劇《我是遺物整理師》由金晟浩執導,李帝勳、陳峻相主演,故事描述對這個世界毫無期待的前科者曹尚久,與患有亞斯伯格症候群的韓可魯一起開了【天堂 ... 於 japandiary.tw -

#30.我是遺物整理師(電子書) - 博客來

電子書:我是遺物整理師(電子書),原文名稱:죽은자의집청소,語言:繁體中文,ISBN:9789865080877,出版社:遠足文化,作者:金完,譯者:馮燕珠, ... 於 www.books.com.tw -

#31.收納整理師

蝦皮; 收納整理師證照; 整理師薪水; 專業整理師到府收納服務- HoHo ... 協助整理死者遺物,讓在世者能好好和往生者道別。 其實整理師是一份幫助客人 ... 於 lc.fashion4friends.co.uk -

#32.《我是遺物整理師》沒演出來的現實,專訪台灣送行者— 許伊妃

HEAVEN RAVEN(以下稱HR): · HR:若想要投入相關工作, · HR:《我是遺物整理師》中 · HR:是否這也像是一種當前社會的反射? · HR:這份工作帶給你的啟發與 ... 於 www.heavenraven.com -

#33.「放下,是善待自己與他人的良藥」我是遺物整理師觀後感

放下,是善待自己與他人的良藥」我是遺物整理師觀後感. ... 意外導致身亡的青少年整理遺物時,發現兒子的心願只為成為公司的正式職員,並將每筆的薪水 ... 於 www.knowledger.info -

#34.整理師職缺

《我是遺物整理師》沒演出來的現實,專訪台灣送行者— 許伊妃 ... 整理師薪水ptt 在「整理師」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行的評價; 整理師 ... 於 kz.machtgeil.org -

#35.【整理師】職缺- 2023年8月熱門工作機會 - 1111人力銀行

春樹商旅股份有限公司| 飯店╱旅館 · 台中市西區. 月薪31,000~35,000元. 應徵人數:1-5人. 於 www.1111.com.tw -

#36.整理師證照

非營利組織網,整理師培訓台南,整理師證照ptt,整理師薪水,收納師證照高雄, ... Netflix韓劇《我是遺物整理師》帶起觀眾對「生與死」的議題討論, ... 於 at.banburypestcontrol.uk -

#37.《我是遺物整理師》第3集觀後感失智獨居老人2

朴哲宇見到母親遺物裡,有一件自己領薪水時替母親買的內衣,知道母親始終都沒忘掉自己,難過落淚。趙尚九開始對韓可魯感到好奇,不知道他是怎麼猜到李英順 ... 於 susanchao.pixnet.net -

#38.《我是遺物整理師》 很難懂的好人

這是過敏最近在兩天內就追完的韓劇--我是遺物整理師,這齣韓劇裡面我最 ... 他可能個性不好相處,得罪了一些人,加上他年紀大,他原本的薪水滿高的。 於 egomin1030.pixnet.net -

#39.我是遺物整理師~只要你記得,就永遠不會消失 - 方格子

我是遺物整理師今年五月疫情升溫無法出門的假日,一把鼻涕一把眼淚的把這 ... 工作的關係,所以知道很多保全人員工作上的苦境,高工時、薪水低,一把 ... 於 vocus.cc -

#40.房間發現40萬現金不為所動!收納整理師拆電腦桌時妻子卻潰堤 ...

日前,台灣第一位收納整理師廖心筠分享,自己協助一位女主人整理男主人房間時,儘管抽屜有價值3、40萬的物品,她都異常冷靜,一直到整理到不堪用的電腦桌時,對方才忍不住 ... 於 www.storm.mg -

#41.居家整理師證照 - aapexecutive.org

相比單純的居家收納,遺物整理像是在幫亡者歸零、畫上句點,只留下回憶。 河南人事考试网发布了监理工程师电子证照查询办法,共有两种查询途径, ... 於 cd.aapexecutive.org -

#42.整理師職缺 - anitaborriello.it

薪資:月薪28,元以上。職務類別:一般動物飼育工作者、總務人員、櫃檯接待人員。找工作請上人力銀行。 【企業職缺】 美容 ... 於 anitaborriello.it -

#43.整理師薪水很高?接案6 個月收入大公開2023

決定整理師的薪水多寡不外乎兩大最重要的因素:「時薪(鐘點費)」和「案量多寡」。 整理師月收入=時薪*案量(工作時數,通常一個案件至少4-8 小時) ... 於 wendyslab.com -

#44.遺物整理師台灣薪水 :: 台灣社會團體查詢網

台灣社會團體查詢網,遺物整理師應徵,整理師薪水ptt,整理師證照怎麼考,遺物整理師證照,遺物整理師職業,中華民國專業整理師協會,如何成為整理師,居家整理師職缺. 於 union.imobile01.com -

#45.一單就賺15萬元! 直擊整理師的一天 - YouTube

近年有種新興行業「收納 整理師 」出現,受到政商名流喜愛,更有帝寶住戶甘願花15萬元,請 整理師 上門打理房間。到底他們有什麼特殊專才,帶您一窺收納 ... 於 www.youtube.com -

#46.居家整理師證照

Netflix韓劇《我是遺物整理師》帶起觀眾對「生與死」的議題討論, 。 一般孩子入学或者参加各种活动比赛,大人办证件比如户口之类的都需要证件照。 最近 ... 於 gp.fireextinguisherslancaster.co.uk -

#47.台版遺物整理師!遺物處理學:解讀往生者想告訴你的最後一句話

編按:韓劇《我是遺物整理師》曾風行一時,關於遺物整理,50+專訪協助不少個案整理親人遺物的居家整理師廖心筠,從他人的故事中,看見我們一輩子受用 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#48.Move to Heaven:我是遺物整理師02-03

而且李奶奶的遺物裡頭,還有李先生第一次領薪水買來送給母親的衣服,只是李奶奶捨不得穿連包裝都沒拆開。看見母親如此珍惜自己送的禮物,李先生才終於為 ... 於 aruyooo.com -

#49.遺物整理師迪克羊仔 - 微風小說網

《遺物整理師迪克羊仔》——2月開——「我走進一個人的家裡,整理了ta的一生。」【不開心x很煩惱】因為母親去世回到家鄉的柳雨山意外得到了一份臨時工作—— ... 於 www.wfxs.com.tw -

#50.日本奇妙职业“遗物整理师”是什么工作?!工作现场探秘 ...

遗物整理,韩国独居青年的最后一次“搬家”,高薪职业” 遗物整理师 “,工作现场太恐怖,看得人害怕又 ... (上),给你1天2000块工资,你敢做“ 遗物整理师 ”吗? 於 www.bilibili.com -

#51.整理師職缺

手机搜狐网; 【職場老實說】遺物整理師廖心筠老師:「收納亡者遺物的同時 ... 整理師薪水ptt 在「整理師」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行的評價 ... 於 us.sipsmith.co.uk -

#52.如何成為整理師

想要成为一名职业的整理收纳师,除了对行业的兴趣,专业知识的储备和收纳经验的积累,还必须要经过正规机构的培训和考试。 想成为衣橱整理师。 在對岸的上海 ... 於 eg.uganda.me.uk -

#53.遺物整理師薪水的推薦與評價,PTT、MOBILE01、FACEBOOK

在遺物整理師薪水這個產品中,有4篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在其Facebook貼文中提到, 沒有媽媽的日子不會如常。 話說,媽媽是一個在宗教 ... 於 homediy.mediatagtw.com -

#54.如何成為整理師T5SU5D5

2、想成为整理收纳师。 先学了初级收纳师,从小助手开始做起,那时的我在别人的团队里学习经验,三次实习后工资是 ... 於 hn.themyspace.org -

#55.居家整理師證照KUPX48B - 福源號

【職場老實說】遺物整理師廖心筠老師:「收納亡者遺物的同時 ... 民俗禁忌資訊,找居家整聊師薪水,收納師證照費用,整理師證照怎麼考在YouTube影片與社 ... 於 tg.e-perwerde.org -

#56.整理師職缺

新职业新青年|整理收纳师,让杂乱的空间焕然一新 · 「整理師」找工作職缺-2023年1月- 104人力銀行 · 《我是遺物整理師》沒演出來的現實,專訪台灣送行者— 許 ... 於 jo.newportpestcontrol.uk -

#57.韓國遺物整理師談工作日常子弒母屍臭難忘、有一類委託永遠不接

NETFLIX原創韓劇《Move to Heaven:我是遺物整理師》近期大熱,不少觀眾大讚劇集有意義,更稱它為「本年度最催淚韓劇」。事實上,遺物整理師在多個. 於 www.hk01.com -

#58.居家整理師證照

- 高雄整理收納服務. (中永和)長照居家照顧服務員/居服員/照服員月薪3.2萬至6萬元找更 ... 於 mr.terrainspotting.co.uk -

#59.「整理師」找工作職缺|2023年8月 - 104人力銀行

春樹商旅股份有限公司. 月薪31,000~35,000元. 台中市西區 ; 愛家適有限公司. 時薪250~400元. 新竹縣竹北市 ; 愛家適有限公司. 月薪30,000~50,000元. 新竹縣竹北市 ; 愛家適 ... 於 www.104.com.tw -

#60.2021韓劇推薦Netflix原創Move to Heaven《我是遺物整理師》

主角韓可魯認真的對著空氣說「我是遺物整理師韓可魯… ... 第一次領薪水買給媽媽的保暖衣,捨不得穿的老媽媽保存到死都沒有穿上. 於 3qo.tw -

#61.台灣遺物整理師:重拾過去回憶,最後好好說再見 - 橘世代

... 我是你女兒預約來的,我今天會幫你把這裡還原,希望我們可以順利完成,幫你搬家到天堂。」這是遺物整理師廖心筠在工作開始前會對死者說的話。 於 orange.udn.com -

#62.整理師很好賺?別傻了孩子!當整理師能賺多少錢?整理師可以 ...

整理師 的服務以時薪計費,. 會因為整理師的經驗、資歷、名氣等因素,. 單一位整理師的時薪,. 可能從600元~2000元都有。 收費很高的整理師,大多是具有 ... 於 pepestoday.blogspot.com -

#63.無論男女,都有2成自覺「總是或經常」感到孤獨 - 關鍵評論

... 日本遺物整理師:利用微型模型重現「孤獨死」現場,讓世人認清死亡離 ... 如果缺乏這種長期經營的心態,很容易就只專注在短期的薪水上,例如, ... 於 www.thenewslens.com -

#64.我是遺物整理師》(Move to Heaven)(第1-10集完結)觀後 ...

從遺物整理也可以看到有些人明明活著有許多美好的過往,但為何死去後卻成為想要被人極力捨棄的記憶?例如:原本相依為命的母子,兒子將第一份薪水買了衣服 ... 於 wind98cloud.pixnet.net -

#65.《我是遗物整理师》第二季筹拍中 - 网易

电视剧第二集、第三集中,主人公找到去世奶奶的遗物,把遗物和现金都交给她的儿子,并帮助他找回了初心。 “剧中儿子用第一个月的薪水给妈妈买红色衬衣, ... 於 www.163.com -

#66.一小時收費2000元,月薪過萬的遺物整理師,是怎樣一種存在?

家居整理師們,分分鐘鍾走向人生巔峯,看似表面風光無限,可日常卻是怎麼工作的? 這一次,收姐就帶你走近一位日本整理師的日常,看看一名合格的整理師, ... 於 www.xuehua.us -

#67.《我是遺物整理師》劇情發展與觀後感:透過亡者留下的物品 - 粉迷

《我是遺物整理師》Netflix最新原創劇集,這樣的職業以前從沒聽過,不過 ... 有多關心對方,真的很讓人寒心,明明當年輕時領到的第一份薪水,都會想到 ... 於 feminet.com.tw -

#68.如何成為整理師

整理师 不需要考证的,参加培训后培训机构都会发放证书。 学完了基本就是能整理好自己家的状态。 【如何成为职业的整理师?】整理收纳师培训班开课啦! 花 ... 於 cn.highwycombepestcontrol.uk -

#69.一位“90後”遺物整理師的職業自覺和她眼中的生與死

西卡是一位家居整理咨詢師,也是一位遺物整理師。2021年底,她在上海創建 ... 工作繁忙,薪水可觀,內心卻積累起越來越多的焦慮,一邊忙于工作,一邊 ... 於 big5.news.cn -

#70.整理師薪水詳細懶人包(2023年更新) - 宜東花

舊物易丟、舊情難割捨,會請遺物整理師的人,通常是有很強烈的情感放不下,廖心筠 ... 整理師薪水: 末羊子課程dcard在問#居家整聊師心得(含吐槽慎入) – 工作板| Dcard ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#71.居家整理師證照

遺物整理師 專訪,親人遺物該如何保存與整理時注意事項? ... 命盤民俗禁忌資訊,找居家整聊師薪水,收納師證照費用,整理師證照怎麼考在YouTube影片與社 ... 於 re.evcarshire.uk -

#72.台灣第一位遺物整理師廖心筠:整理物品、替逝者訴說人生最後 ...

遺物整理師 ,在日本與韓國較為流行,而廖心筠則是台灣第一位遺物整理師。廖心筠本來只替人整理雜物,但在9 年前卻因緣巧合,在整理完客人的房子後,獲邀 ... 於 share99.com -

#73.我是人生整理師:死亡清掃X遺物整理X囤積歸納 - 金石堂

書名: 我是人生整理師:死亡清掃X遺物整理X囤積歸納| 語言: 中文繁體| ISBN: 9786263565067 | 出版社: 尖端| 作者: 盧拉拉| 出版日期: 2023/05/10 | 類別: 心理勵志. 於 www.kingstone.com.tw -

#74.居家整理師證照

✓整理收纳师是2021年人社部公布的新职业之一,也是在家政服务职业下设的新工种。 進入會計師事務所後,加上績效、年終獎金,年薪上看16個月。 證照認證中華 ... 於 rw.loftyendeavors.net -

#75.請人幫你斷捨離?整理師「日薪破萬」過年接單多3倍

據《聯合新聞網》報導,國內也有專門協助客戶把家中的混亂物品整理收納的「整理師」,月薪可達6至8萬,過年前的預約更是常常滿檔。而該名整理師也透露, ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#76.蝴蝶少女「車恩星」是誰?故事預留第二- 遺物整理師結局

我是遺物整理師為2021年Netflix原創韓劇推薦,改編自專業遺物清理師金寒星的真實故事,劇情在敘述患有亞斯伯格症患者韓可魯和有前科的叔叔曹尚久同在「Move to ... 於 f5v8g.woodlove.cz -

#77.居家整理師證照

Netflix韓劇《我是遺物整理師》帶起觀眾對「生與死」的議題討論, 。 ... 資訊,找居家整聊師薪水,收納師證照費用,整理師證照怎麼考在YouTube影片與社 ... 於 bw.herefordpestcontrol.co.uk -

#78.《韓劇》『我是遺物整理師』1 ~ 10 集全劇分集劇情大綱、心得

和爸爸一起擔任"天堂移居" 遺物整理師的韓可魯,某天家裡突然來了一個看 ... 說要扣他薪水,有琳說要幫忙,尚久幫忙搬東西,可魯說他只有1/3 薪水, ... 於 xnfood.com.tw