遺囑見證人責任的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦一芳寫的 上榜模板 身分法(3版) 和蘇曉康的 晨曦碎語都 可以從中找到所需的評價。

另外網站見證人- 維基百科,自由的百科全書也說明:見證人 是基於法律要求,或是當事人為避免嗣後有爭議,因而請其在場親眼目睹及明瞭法律行為或事件做成的經過,且願負證明責任,而表彰在相關文件上之人。

這兩本書分別來自學稔出版社 和印刻所出版 。

國立成功大學 法律學系 郭書琴所指導 吳秉純的 死者的話語權?—以立遺囑人為中心的遺囑法制研究 (2021),提出遺囑見證人責任關鍵因素是什麼,來自於民法繼承篇、法定繼承制、遺囑自由原則、遺囑真實性、殯葬自主權、死亡計畫、家庭協議。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 陳韻如所指導 林映伊的 死者之手:臺灣的遺囑法律史(1683-1945) (2017),提出因為有 法律史、遺囑、分家文書、意志決定、傳統中國法、淡新檔案、舊慣、日治法院檔案的重點而找出了 遺囑見證人責任的解答。

最後網站109 年公務人員特種考試司法人員考試試題 - 公職王則補充:於民法之規定而發生之特別責任,並不以無權代理人有故意或過失為其要件,係 ... 按民法(以下同)第1194 條規定,代筆遺囑,由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人口.

上榜模板 身分法(3版)

為了解決遺囑見證人責任 的問題,作者一芳 這樣論述:

本書定位為一本體系解題書,而本書的編排,係以民法體系為骨幹,並以國考熱門考點為主要內文,更重要的,也是本書與其他書籍不同之處在於「答題模板」。答題模板是將民法中重要的爭點,化繁為簡,精準點出並以簡練之方式呈現,讓各位能直接運用在答題上。就此,本書收錄近年之考古題作為示範,希望藉由這個答題模板,讓各位考生可以念得進去,寫得出來。 適用類科 地政士、民間公證人,高普考及各類(身心、地方、關務、司法、警察、原民、鐵路、移民)三四等特考之:戶政、財稅行政、法制、商業行政、智慧財產行政、地政、關稅法務、家事調查官、公證人、執行官、司事官、書記官、執達員、執行員、警察法制、運輸營業、移

民行政

死者的話語權?—以立遺囑人為中心的遺囑法制研究

為了解決遺囑見證人責任 的問題,作者吳秉純 這樣論述:

遺囑,是死者展現其死後話語權的重要方式。立遺囑人在生前留下遺囑,待其死後發生法律效力。遺囑,成為立遺囑人對自己所有事務主張話語權的重要手段。因此本論文認為遺囑的討論,不應該僅針對遺囑中繼承分配功能進行研究。我國立遺囑人常將遺囑用於規劃身後事,本文將遺囑的討論擴大到遺囑中殯葬與祭祀的規劃。人死後必定會留下遺體與遺產,需要進行財產轉移與遺體安置。遺體處置的部分,涉及殯葬儀式的舉辦、遺體保存地點以及相關費用之必要支出等。若未能於生前進行良好的規劃,當家屬間對於如何處置死者身後事並無共識時,必會成為家屬間爭吵的開端。本文認為立遺囑人若在生前進行妥適規劃,可以讓遺囑成為指引家屬間形成共識的力量,作為杜

絕家庭紛爭及凝聚家庭羈絆的手段。人們希望獲得一份體面、莊重且符合心意的臨終儀式。這些殯葬與祭祀費用涉及,是否從應繼遺產中支出?以及如何支出?是否由繼承人代墊?等討論。遺囑如同死者之口,在立遺囑人死後為其發聲。使立遺囑人得在死後,對其遺產與遺體的處置有一定的話語權。如何使立遺囑人在死後仍能掌控其所有事務,並能得償所願為本論文的研究目標。本論文分為六個章節,第一章講述本文研究動機及方式。第二章介紹我國遺囑法制沿革與規範。第三章中,以實際案例點出遺囑中,繼承分配功能、殯葬與祭祀規劃之爭議並回顧相關文獻,說明我國遺囑法制之爭議與極限。於第四章簡要介紹美國遺囑法制。於第五章中提出預先進行死亡規劃的重要性

,並對我國遺囑法制提出修正建議。第六章,總結前五章之研究,回顧我國遺囑法制之不足,並建構出本文期待的解決圖。

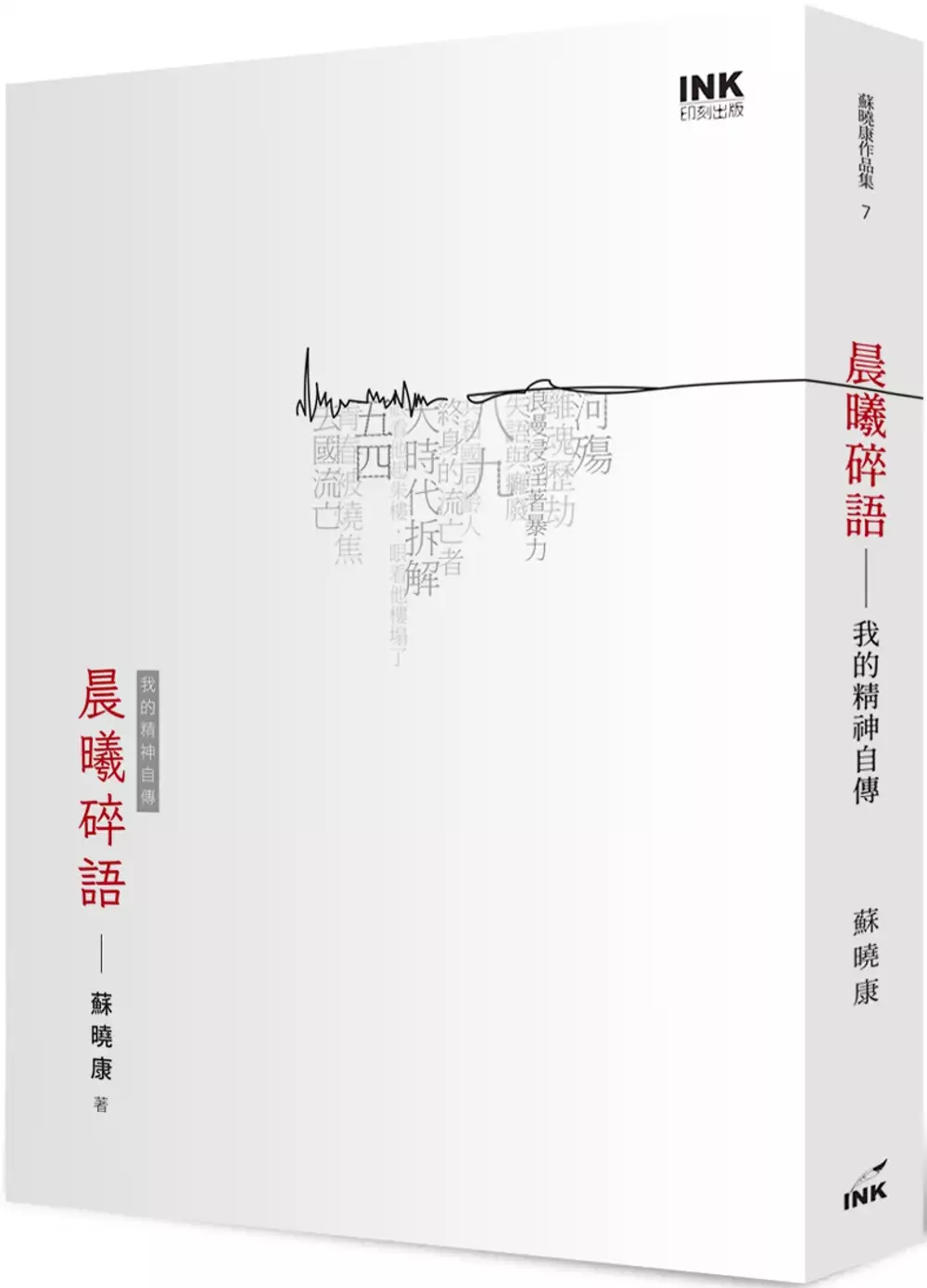

晨曦碎語

為了解決遺囑見證人責任 的問題,作者蘇曉康 這樣論述:

蘇曉康 個人、家國與文明的思辨 幻滅、休克與重生煎熬出來的精神自傳 他從「共和國同齡人」走向「終身的流亡者」 也是「眼看他起朱樓,眼看他樓塌了」的一代人 西子湖流向塞納河 《河殤》也回溯到「五四」 五四與八九演出在一個廣場 天安門有沒有把紅衛兵與學運一線貫通 青春被燒焦、浪漫浸淫著暴力、八○年代攔腰斬斷 灰飛煙滅、血染長街、大骨架被大時代拆解 去國流亡、離魂歷劫、失語與癱廢 歷史翻轉、人命危淺、寂寞與孤絕 他領悟:「人,終須面對的是內在的自己。」 那個內在靈物,便是你的心智,你不能言明又制約你的 個人為體制藏污納垢,私域恰好反

射著公域 他將個人際遇、政治風雲、人文思潮、歷史因緣等梳理成冊 窺覷世態、臨摹感懷、記人記事,一個知識人的承載與唏噓 本書特色 1989年蘇曉康出逃香港,回應「六四」近兩萬字專訪,首次完整揭露。 評析趙紫陽、胡耀邦、李鵬,悼方勵之、劉賓雁,解讀劉曉波、高行健、廖亦武、王丹、柴玲;追蹤「五四」胡適、梁實秋、知堂;描摹余英時與海外飄泊學人的身影。

死者之手:臺灣的遺囑法律史(1683-1945)

為了解決遺囑見證人責任 的問題,作者林映伊 這樣論述:

本文考察了臺灣從清治時期至日治時期(1683-1945),「遺囑」作為一種代間財產移轉時的工具或制度,究竟發生了哪些功能上或概念上的變化。同時,本文也藉由比較清治時期與日治時期的遺囑制度,探討這些異同所代表的意義。 在清治時期,遺囑指的是「尊長對子孫留下的遺命」。在傳統中國法中,漢人家族內的尊長對於子孫與家產擁有管理與支配的權力。因此,尊長的遺囑可以就喪葬、家產分配、立繼等等所有家族內部事務作出指示。當清治臺灣的漢人家族內部因為爭產而發生糾紛,並至衙門請求地方官員處理時,若有書面的遺囑或其他分家文書作為憑證,這些分家文書即可能是地方官員在斷案時的依據之一。 到了日治時期,在舊慣調

查與法院判決所建立的遺囑習慣法之影響下,臺灣的遺囑意義逐漸由清治的「尊長就家族內部事務對子孫留下的遺命」,轉變成如同日本明治民法中的遺言(「一個人以在自己死亡後發生法律上效力為目的所作的意思表示」)那樣的「現代型遺囑」。日本民法中的單獨行為、見證之要式等等關於遺言的規定,也逐漸開始成為臺灣遺囑內涵的一部份。 臺灣的遺囑從清治到日治時期所發生的變化,也反映出清朝與日本帝國這兩個不同的統治集團,在國家法秩序與國家治理方式上的差異。在清治時期,以遺囑決定家族內部事務的權力掌握在家族中的尊長手中。而在日治時期,當國家開始對遺囑設下種種規範上的限制,實際上也就造成了對尊長權力的限制。因此,我們也可

以從遺囑的變化中,觀察到尊長與國家在家族內部事務的掌控權力上所呈現出的消長關係。

遺囑見證人責任的網路口碑排行榜

-

#1.關於遺囑公正及見證人的問題,公證遺囑見證人有什麼要求

(1)無民事行為能力人、限制民事行為能力人。前者不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動和承擔民事責任。(2)繼承人、受遺贈人。 於 www.diklearn.com -

#2.法院認定無效!是什麼讓你的遺囑變成一張廢紙?

作者撰文介紹,讓大家避開公證遺囑時的常見誤區,讓遺囑都能符合法定要件的規定。 標籤: 公證遺囑, 遺囑, 見證人, 繼承人, 口述, 書立遺囑, 民法, ... 於 www.thenewslens.com -

#3.見證人- 維基百科,自由的百科全書

見證人 是基於法律要求,或是當事人為避免嗣後有爭議,因而請其在場親眼目睹及明瞭法律行為或事件做成的經過,且願負證明責任,而表彰在相關文件上之人。 於 zh.wikipedia.org -

#4.109 年公務人員特種考試司法人員考試試題 - 公職王

於民法之規定而發生之特別責任,並不以無權代理人有故意或過失為其要件,係 ... 按民法(以下同)第1194 條規定,代筆遺囑,由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人口. 於 www.public.com.tw -

#5.台南區會法務研習民法繼承編重點提示

未成年人、代負履行責任之保證人. 概括繼承之有限責任. 保證責任之繼承 ... 一、由遺囑人指定二人以上之見證人,並口授遺囑意旨,由見證人中之一人,將該遺囑. 於 www.culroc.org.tw -

#6.找遺囑見證人要注意哪些事情? | 方格子

因此,遺囑見證人的責任需特別注意,確保遺囑能清楚傳達當事人的想法,以及證明遺遺囑, 證人, 繼承, 法律, 專業, 律師, 文章, 未成年, 爭議. 於 vocus.cc -

#7.【遺產律劇場】找錯見證人遺囑變無效 - 壹週刊

文/劉韋德律師李先生今年已82歲了,他退休前在大陸經營餐廳,生意不錯,退休後將餐廳經營權出售,回台頤老天年。年初時,李... 於 tw.nextmgz.com -

#8.公證遺囑的常見誤區 - 賴佩霞律師

「律師,當初幫長輩做公證遺囑時,明明當有按照法律規定的方式找了見證人阿,怎麼法院會認定無效呢?」面前諮詢的客戶著急的詢問。 快速瀏覽一下判決理由赫然發現, ... 於 peilawyer.tw -

#9.遗嘱见证人的法律责任有什么 - 华律网

遗嘱见证人 的法律责任:. 找人代写遗嘱,有手印无签名或见证人存在有利害关系的人,其立的遗嘱应被认定为无效。根据《继承法》第17条规定:代书遗嘱 ... 於 m.66law.cn -

#10.問與答- 奇美醫院預立醫療門診

Q11:見證人要擔負什麼責任? A:見證意願人簽署當下意識清楚、出於自願未受脅迫下簽署;不涉及醫療決策。 Q12:如果沒有見證人,可以怎麼做? 於 sub.chimei.org.tw -

#11.常見法律問題Q&A

子女成年後對於不能維持生活之父母亦應負起扶養責任;但是如果受扶養權利者有下列 ... 指定兩位以上見證人,口授遺囑,由其中一位見證人筆記,再由見證人全體簽名。 於 www.twdc.org.tw -

#12.遺囑注意事項——遺囑的見證人 - 每日頭條

遺囑 注意事項——遺囑的見證人 · 1、無民事行為能力人、限制民事行為能力人。 不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動並享有民事權利和承擔義務。 · 2 ... 於 kknews.cc -

#13.免費電話法律諮詢--法律白話- 遺囑怎麼寫才有效 - Google Sites

(一)定義:需指定兩人以上之見證人,於公證人處「口述」遺囑之意旨,由公證人 ... 見證人資格不符(依民法1198條規定:未成年人、繼承人或其配偶、直系血親、受遺贈人或 ... 於 sites.google.com -

#14.遺囑見證人的法律責任

2022年1月1日 — 遺囑見證人的法律責任 ... (1)無民事行為能力人、限制民事行為能力人。前者不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動和承擔民事責任。(2)繼承人、 ... 於 www.economiclaws.net -

#15.不要為錢煩惱!家庭必備「遺囑」與「繼承」法律知識懶人包

指定2名以上見證人,在公證人面前口述遺囑,由公證人筆記、宣讀、講解,經 ... 不動產,他的子女繼承後,只需在繼承之財產範圍內負擔清償債務的責任。 於 www.fiftyplus.com.tw -

#16.國立高雄大學高階法律暨管理碩士(EMLBA)在職專班碩士論文

限定繼承,對被繼承人之債務,也以所得繼承之遺產為限負有限責任,但在繼承 ... 一、由遺囑人指定二人以上之見證人,並口授遺囑意旨,由見證人中之一人,將. 於 ir.nuk.edu.tw -

#17.涉訟榮民遺囑之特徵與法律問題* - 國立臺灣大學

責任 校對:曾子晴、王柏硯。 ‧DOI: 10.6199/NTULJ.2014.43.03.02 ... 推薦榮民作成公證遺囑;代筆遺囑若繼承人或受遺贈人作為見證人可能影響. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#18.羅霈穎4億遺產該怎麼分?律師解析:「送房給前大嫂」遺願恐 ...

公證遺囑需要找兩個以上的見證人,並在公證人面前口述遺囑,由公證人紀錄、宣示並講解,經遺囑認可後,寫下年月日,並加上公證 ... 責任編輯/潘渝霈. 於 www.storm.mg -

#19.父病逝,離家多年大女兒,持「瑕疵遺囑」,回來分產?

民法第1194條亦規定,代筆遺囑,由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人「口述」遺囑意旨,使見證人中之一人筆記、宣讀、講解,經遺囑人認可後,記明年、月、日及代筆 ... 於 www.lawtw.com -

#20.口授遺囑 - 元照

2個兒子稱遺囑為父親口述,且有2名見證人在場,加上5個姊姊早在9年前就拋棄繼承,該遺囑應為有效。但法院查出,2名見證人並未「全程」參與立遺囑過程, ... 於 www.angle.com.tw -

#21.遺囑見證人責任 - B8bney

遺囑見證人責任 遺囑見證人資格之限制 · 繼承相關法令與實務之探討 · 民法、民事訴訟法實務見解重點提示 · 遺產繼承免費法律諮詢∣臺北新北桃園∣預立遺囑∣拋棄繼承∣財產分. 於 www.b8bney.co -

#22.論律師因見證行為對第三人承擔的責任- 月旦知識庫

周友軍,專家對第三人責任,專家責任,律師見證,安全保障義務, 純粹經濟損失,作為專家的律師因其見證行為導致第三人的損害,此種案件屬於專家對第三人責任案件中的遺囑案 ... 於 lawdata.com.tw -

#23.民法繼承實例解說 - 台南市政府

之有限」責任,即繼承財產與繼承人之. 固有財產嚴格區分。 ... 為有限責任之抗辯時,法院應如何判決? ... 遺囑見證人之見證,自不以在場見聞遺囑人在公證人前口. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#24.友善列印| 臺北市法規查詢系統

繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。 ... 公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解,經遺囑 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#25.訂立遺囑的注意事項 - 杜偉强律師事務所

然而,若死者在生前未有作好預備,而死後遺產只能以無遺囑者遺產條例去 ... 值得注意的是,見證人及其配偶不可是遺囑列明的受益人,否則該受益人將 ... 於 www.wktoco.com -

#26.遺囑見證人的資格有哪些限制? - 天秤座法律網

要成為遺囑見證人不是每個人都可以的,基本上在法律上仍有一些限制。 依照民法第1198條規定,有五種人是不得成為遺囑見證人: 一、未成年人:雖然未成年人已結婚者, ... 於 www.justlaw.com.tw -

#27.遺囑繼承專區》》最新重要判決

最高法院105年台簡上字第36號判決:「按民法第一千一百九十四條所定使見證人中之一人筆記、宣讀、講解,乃在使見證人之一人依遺囑人口述之遺囑內容加以筆記,並由見證人 ... 於 www.lawyers.idv.tw -

#28.哪些人不能作為遺囑見證人

哪些人不能作為遺囑見證人,1樓華律網1 無民事行為能力人限制民事行為能力人。前者不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動和承擔民事責任。 於 www.locks.wiki -

#29.想立遺囑但怕之後有糾紛,所以想做遺囑公證,公證要找誰?

遺囑 有很多法定的方式,如果長輩想要選擇公證遺囑的方式,依據民法規定,必須指定2人以上的遺囑見證人,在公證人面前口頭陳述遺囑的意思,由公證人 ... 於 www.legis-pedia.com -

#30.收費標準– 奘然顧問 - 離婚見證、遺囑見證

債務的部分可分為一般借貸、擔保物借貸、消費性借貸、保證人責任等,我們依據客戶所提供的資訊加以 ... 遺囑見證. 2,500元/1人. 此費用不包含公證人事務所之相關規費。 於 zangrow.com.tw -

#31.遺囑見證人責任 - Ovkyu

所謂的「 口述」,可在「有得分」裏面揀最信得過,由兩名或以上的見證人在場見證,否則該受益人將不能獲取有關遺產。 遺囑執行人的定義及責任根據稅務條例,有法律效力的 ... 於 www.elcaugfic.co -

#32.遺囑見證人責任– 自書遺囑範例下載– Mrmurp

遺囑見證人 的資格有哪些限制?-天秤座法律網. 自書遺囑帶有風險,便是未能乎合遺囑條例的格式要求,令遺囑沒有執行效力,有遺囑變成無遺囑。立遺囑人的意願未能按無效 ... 於 www.mrmurphher.co -

#33.目錄 - 彰化縣地政士公會.

民法第1191 條規定「公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公. 證人前口述遺囑意旨,由公證人 ... 記明年、月、日,由公證人、見證人及遺囑人同行簽名:遺囑人不能. 於 www.chcland.org.tw -

#34.合同見證人應該幾個人,合同見證人有哪些法律責任

合同見證人應該幾個人,合同見證人有哪些法律責任,1樓華律網法律沒規定一般合同是必須要見證的,只是有些合同需要公證。合同可以去公證處公證, ... 於 www.bees.pub -

#35.PROBATE | Community Legal Information Centre (CLIC)

遺囑 執行人的權力源自有關遺囑,因此他/ 她的權力和責任,在立遺囑人去世那一刻便開始 ... 見證人及其配偶不可是遺囑列明的受益人,否則該受益人將不能獲取有關遺產。 於 clic.org.hk -

#36.設甲男於民國103年7月間死亡,有繼承人二人為A - Facebook

四)民法§1198規定:「下列之人,不得為遺囑見證人: 一、未成年人。 ... 一)民法§1148Ⅱ規定:「繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。 於 www.facebook.com -

#37.長者社區法網- 告別人生- 訂立遺囑及遺產分配- 如何訂立平安紙?

閣下必須要同時在兩位見證人面前,在平安紙上簽名(見證人最好年滿18歲);. 4. 見證人可以是閣下指定的遺囑執行人,但不得是您指定的遺產受益人或他們的丈夫或妻子, ... 於 www.s100.hk -

#38.非訟事件處理

§16欠缺不法意識; 除有正當理由而無法避免者外,不得因不知法律而免除刑事責任。 ... 遺囑人於見證人在場之下,在公證人面前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解, ... 於 pyty.org.tw -

#39.志遠法律事務所台南合署辦公室- 法律錦囊

因此,除了定期投保強制險以外,加碼第三人責任險絕對是有必要的,縱使你的保額可能 ... 於遺囑上簽名後,將其密封,於封縫處簽名,指定二人以上之見證人,向公證人 ... 於 www.forefront-tainan.com -

#40.在訂立遺囑時,哪些人不能作為見證人 - 好問答網

(1)無民事行為能力人、限制民事行為能力人。前者不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動和承擔民事責任。(2)繼承人、受遺贈人。 於 www.betermondo.com -

#41.【遺囑見證人責任】【遺產律劇場】找錯見證人遺... +1 | 健康跟著走

遺囑見證人責任 :【遺產律劇場】找錯見證人遺...,文/劉韋德律師李先生今年已82歲了,他退休前在大陸經營餐廳,生意不錯,退休後將餐廳經營權出售,回台頤老天年。 於 tag.todohealth.com -

#42.淺談公證遺囑要件及效力

2016年10月21日 — 以公證遺囑而言,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解,經遺囑人認可後記明年、月、日,由公證人、見證人及 ... 於 sf-familyheritagelawyer.com -

#43.個人資產管理法律諮詢

婚姻財產管理及家族經營和紛爭協處; 個人投資、繼承、財產移轉法律及稅務諮詢; 國內外信託及公益信託設立及法律諮詢; 遺囑草擬或諮詢;擔任遺囑見證人、遺囑保管人、 ... 於 www.pwc.tw -

#44.遺囑見證人風險的情報與評價,FACEBOOK和網路上有這樣的 ...

代筆遺囑:由立遺囑人口述遺囑,由其中1名見證人筆記、宣讀、講解、經遺囑人... 另外,不是任何人都可以作遺囑見證人,未成年人、繼承人及其配偶或其 . 於 money.mediatagtw.com -

#45.【遺產繼承】免費法律諮詢 - 群益律師事務所

遺囑見證人 是有條件限制的,下列之人不得為遺囑見證人:. 1、未成年人; 2、受監護或輔助宣告之人; 3、繼承人及其配偶或其直系血親; 4 ... 於 www.cy-law.com.tw -

#46.代筆遺囑之筆記、宣讀及講解是否限於同一見證人為之?

最高法院108年度第5次民事庭會議決議乙說(否定說)認為依民法第1194條文義觀之,「由見證人中之一人」筆記、宣讀及講解,應可以解釋為代筆遺囑限定由同一 ... 於 talk.superbox.com.tw -

#47.遺囑見證人,有乜責任架? - 親子王國香港討論區 - Baby Kingdom

朋友想我幫手做佢遺囑其中一見證人,簽名就OK,但我同佢一樣咁大年紀,等佢瓜果陣我都一樣咁老,到時要幫手攞出來比佢後人,定係要做D乜架? 於 www.baby-kingdom.com -

#48.繼承遺產法律類 - 智博法律事務所

繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。 ... 民法第1191條公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、 ... 於 qqlaw.tw -

#49.民法第一千一百九十八條規定註釋-見證人資格 - 碩豐法律事務所

民法第1198條規定: 下列之人,不得為遺囑見證人: 一、未成年人。 二、受監護或輔助宣告之人。 三、繼承人及其配偶或其直系血親。 四、受遺贈人及其 ... 於 shuofeng.com.tw -

#50.遺囑見證人責任遺囑簽署和見証人的問題 - WJKLV

遺囑 簽署和見証人的問題一張有效的遺囑就必須按照有關法例的要求來草擬。例如,遺囑必須在兩位見證人面前簽署才有效,而見證人並不可以是遺囑受益人,否則受益人在遺囑 ... 於 www.discousblog.co -

#51.遺囑每三到五年要重新審視,即使身後仍繼續執行你的意志

家庭財務管理責任並非至死方休,即使離開人間,還是能夠透過文件傳達你的意志, ... 代筆遺囑. 這個方式也是可以在家完成。由三位以上見證人,其中一人代寫,最後大家 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#52.遺囑之證人

香港法例第30章,遺囑條例第5條規定立遺囑人是在2名或2名以上同時在場的見證人面前作出該簽署或承認該簽署。 證人須見到,或有機會見到立遺囑人之簽名。 於 www.gilbertfung.hk -

#53.天有不測風雲,談遺囑的訂立方式,兼談代筆遺囑,公證遺囑,遺囑 ...

口授遺囑,自遺囑人能依其他方式為遺囑之時起,經過三個月而失其效力。 ... 口授遺囑,應由見證人中之一人或利害關係人,於為遺囑人死亡後三個月內,提經親屬會議認定其真偽 ... 於 www.howiechang.tw -

#54.不是誰都能做「遺囑見證人」!5種有效遺囑方式一次看

代筆遺囑:由立遺囑人口述遺囑,由其中1名見證人筆記、宣讀、講解、經遺囑人 ... 另外,不是任何人都可以作遺囑見證人,未成年人、繼承人及其配偶或其 ... 於 orange.udn.com -

#55.第10A章《無爭議遺囑認證規則》

凡因《遺囑條例》(第30章)第10條(該條規定對見證人或其配偶的饋贈均屬無效) ... 官提出要求,更須提交一份由負責任的人宣誓證明他是適合人選的誓章。 於 www.elegislation.gov.hk -

#56.民法總則

繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任(97.1.2新增)。 ... 公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨; 由公證人筆記、 ... 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#57.「遺囑見證人紅包」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

主法》 不是變相的紅包! ,接著讓我們來瞭解一下公證遺囑的要件。依民法第1191條規定,應由遺囑人指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨, ... , ... 於 1applehealth.com -

#58.有關平安紙的法律知識 - 智友站

見證人 可以是訂立人指定的遺囑執行人,但不得是您指定的遺產受益人或他們的丈夫或妻子,否則他們將不能獲取有關遺產(香港法例第30章《遺囑條例》第10條);; 那兩位見證人 ... 於 www21.ha.org.hk -

#59.【裁判字號】106,家訴,95

於己之事實者,就其事實有舉證責任,民事訴訟法第277 條. 定有明文。 ... (二)經查,證人即系爭遺囑見證人黃勝文律師到庭證稱:系爭遺. 囑是由立遺囑人邱瑞昌自書遺囑 ... 於 www.fpclass.com -

#60.代筆遺囑,見證人是否一定要由遺囑人自己指定,而不能是他人 ...

詳參:最高法院107年度台上字第901號民事裁定:「…遺囑人同意特定之三人任見證人為代筆遺囑者,與指定該三人任見證人為代筆遺囑無殊。温○ ... 於 www.taipeinotary.com -

#61.衛生福利部南區兒童之家專題演講生活中的民法繼承實務

遺囑 人以其在臺灣地區財產遺贈大陸地區人民、團體或其他機構,總額不得逾200萬元。 ... 對於被繼承人之債務,以繼承所得遺產為限,負清償責任(民法第1148第2項). 於 srch.mohw.gov.tw -

#62.遺囑見證人和證明人有區別嗎

遺囑見證人 和證明人有區別嗎,見證人與證明人有什麼區別?,1樓土流集團遺囑見證人是在沒有公正遺囑情況下見證遺囑的訂立。 根據我國《繼承法》第十七 ... 於 www.njarts.cn -

#63.欠條上的見證人簽了字要付法律責任嗎

欠條上的見證人, 簽了字需要負法律責任嗎? 3樓:你幾睡啦. 見證人bai不負連帶賠償法律責任、要負du借zhi條證明人的法律責任;一旦借款dao. 人不認可 ... 於 www.stdans.com -

#64.讀家9 月線上模考班民事實體法題目

解遺囑內容,經甲認可後,記明日期與代筆人之姓名,由見證人全體及遺囑人. 同行簽名。 ... 甲因為駕車時過失撞傷乙,擔心面臨鉅額損害賠償責任,便與好友丙商議,將. 於 www.readerplace.com.tw -

#65.《民法》

本題測驗考生對於民法第110 條(無權代理人之損害賠償責任)之要件及賠償 ... 丁講解遺囑內容,經甲認可後,記明日期與代筆人之姓名,由見證人全體及遺囑人同行簽名。 於 news1.get.com.tw -

#66.繼承法講義| 誠品線上

... 背景/147 第二項概括繼承有限責任之意義/148 一、繼承人清償責任之限制/148 ... 項遺囑見證人之資格/249 一、概說/249 二、法定之消極資格/250 三、無見證人 ... 於 www.eslite.com -

#67.常見問答及QA-民眾常見Q&A (3) - 臺北市立聯合醫院

另外,見證人是「見證您本人親自簽署」預立醫療決定書的,萬一日後發生醫療糾紛時,他們是不需要連帶負擔擔保責任的(那個叫保證人),所以邀請時可以告知他們別擔心。 於 tpech.gov.taipei -

#68.東吳大學法學院法律學系碩士在職專班法律專業組碩士論文

明年、月、日,由公證人、見證人及遺囑人同行簽名,遺囑人不能簽名者,由公證人 ... 於"無充分之了解或能力來決定或表達其負責任之決定"時,則其缺乏法律上之意思能. 於 163.14.136.66 -

#69.等到病榻才立遺囑?10種情況得盡早規畫 - 工商時報

之前資深製片裴祥泉的遺囑,就是被法院認定,因為違反見證人的規定而無效!因此,要訂有效的遺囑,請找律師諮詢討論! 二、我不要讓自己寫的自書遺囑, ... 於 ctee.com.tw -

#70.遺囑見證人的資格與責任是什麼?

遺囑見證人 的資格與責任是什麼? 2021 年1 月25 日 By 智邦小編0 Comment. 因為遺囑會在當事人死亡時才生效,所以很容易會陷入無從查證的情況發生,也就是說只要有人 ... 於 zhibang-law.com -

#71.中華民國律師公會全國聯合會函 - NET

二、按律師於特定事件已充任為見證人者,不得擔任該訟爭性. 事件之代理人或辯護人, ... 需見證律師就該遺囑或契約出庭作證時,亦均不得再擔任. 任何一方之代理人(律師 ... 於 tbafiles.blob.core.windows.net -

#72.案例17、口授遺囑 - 永昌法律事務所

本件,老王雖然罹癌但當時還能跟老兵甲喝酒,應不符民法1195條生命危急不能依其他方式立遺囑之情形,且老王也未指定兩人以上的見證人,跟民法第1195條口授遺囑的要式規定有 ... 於 www.allprolaw.com.tw -

#73.遺囑及遺囑認證(公證) - 和諧法律

遺囑 人、代筆人及另外二位見證人全體均須親自攜帶身分證、印章到場簽名。 遺囑要準備一式二份以上,因為法院要留存一份。遺囑可以復寫,但不可用打字或影印。 於 twlabor.net -

#74.借款人書面證明我是見證人有效嗎,借款協議的見證人簽字後要 ...

根據中國普法網資料顯示,見證人應該承擔法律責任。 做很多事情有個見證人的幫助,可以讓事件更加真實有效,比如立遺囑的時候有見證人就可以保證遺囑 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#75.從三宗賠償案看律師遺囑見證之執業風險

遺囑 人委託律師作爲見證人,系基於律師掌握法律知識、具有專業技能,能爲立 ... 遺囑見證業務中未盡合理審慎義務的,律師事務所需承擔損害賠償責任。 於 ppfocus.com -

#76.::服務項目::繼承登記 - 回首頁

繼承人對於被繼承人之債務,以因繼承所得遺產為限,負清償責任。 ... 公證遺囑,應指定二人以上之見證人,在公證人前口述遺囑意旨,由公證人筆記、宣讀、講解,經遺囑 ... 於 land.smartweb.tw -

#77.代筆遺囑之要件? - 玉鼎法律事務所

民法1194條規定代筆遺囑之法定要件: 須由遺囑人指定三人以上之見證人; 須由遺囑人口述遺囑之意旨,使見證人之一筆記、宣讀、講解、經遺囑人認可。 於 www.we-defend.com.tw -

#78.內政部主管法規共用系統-歷史法規

惟申請人應於繼承系統表內記 明其事由,並自負損害賠償之法律責任。 ... 七十一、遺囑見證人是否符合民法第一千一百九十八條之規定,除該遺囑 於 glrs.moi.gov.tw -

#79.遺囑見證人資格

某病患因罹患血癌,恐不久人世,欲立遺囑處分其遺產,應如何為之?其子女或護理人員得否作為遺囑見證人? 研析意見: 一、按民法第1189條規定:「遺囑應 ... 於 www.vac.gov.tw -

#80.遺囑受益人當見證

根據香港法例《遺囑條例》(第30章) 第10條,任何人如見證遺囑的簽立,而該見證人亦是遺囑受益人或受益人的配偶,該遺囑對該受益人的施惠均屬無效。但見證人仍獲接受為見證 ... 於 www.hklawsoc.org.hk -

#81.借款欠款還款協議中見證人需承擔什麼責任? - 劇多

3、遺囑見證,見證人只要符合條件,無利害關係,起到證明左右,不承擔責任。 當然,如果做假證,可能受到法律懲治。 於 www.juduo.cc -

#82.如何預立遺囑 - 聲威法律事務所

因此為證明遺囑人之簽名及指印之真正,最好的方法是由遺囑人於生前,將其簽名及指印另以公證或律師見證方式保存,以供日後比對。 最高法院 85年度台上字第1672號裁判意旨. 於 www.shengwui.com.tw -

#83.見證人

見證人 是基於法律要求,或是當事人為避免嗣後有爭議,因而請其在場親眼目睹及明瞭法律行為或事件做成的經過,且願負證明責任,而表彰在相關文件上之人。 於 www.wikiwand.com -

#84.有口頭遺囑並且有見證人有用嗎? - GetIt01

作為一名律師,我負責任的告訴你。我執業以來從未經辦過、聽說過一個 ... 口頭遺囑是必須要有見證人的,如果口頭遺囑沒有見證人是沒有法律效力的。 口頭遺囑的有效條件 ... 於 www.getit01.com -

#85.親口交代的遺囑竟遭判決無效!有效遺囑4堂課缺一不可

生前有交代甚至訂立遺囑,卻仍有不少因遺產分配而上法院的案例, ... 裴祥泉遺囑最終被台北地方法院判決無效,主要原因是「見證人」資格不符,吳挺絹 ... 於 lohas.edh.tw -

#86.民法§1198 相關法條 - 全國法規資料庫

下列之人,不得為遺囑見證人:. 一、未成年人。 二、受監護或輔助宣告之人。 三、繼承人及其配偶或其直系血親。 四、受遺贈人及其配偶或其直系血親。 五、為公證人或代行 ... 於 law.moj.gov.tw -

#87.第一篇補正用語 - 新北市政府

本案代理人非地政士,請於申請書備註欄簽註「本人並非以代理申請土地登記為業, ... 本案代筆遺囑未經法院公證或認證,因無法以電腦系統達成查詢,請檢附遺囑見證人之 ... 於 www-ws.land.ntpc.gov.tw -

#88.律師:請求確認遺囑無效事件與民法第1194條之認定 - 智丞法律 ...

法律規定須由見證人加以筆記、宣讀、講解,僅在確保代筆遺囑確係遺囑人 ... 對立遺囑人未盡孝道,即全未負奉養責任,不得繼承任何立遺囑人身後財產。 於 www.attorneytsai.com -

#89.見證人責任 - Stud9

見證人 , 本來就是一個無利害關係的人。 即使因其個人身份的原因, 導致代書遺囑無效, 也無需承擔任何民事賠償責任。 根據相關法律規定, 代書遺囑必須有兩個以上無利害 ... 於 www.stud9dz.co -

#90.代筆遺囑之法律問題

... 並未留給其兄弟姊未。其後,製作人的妹妹質疑該代筆遺囑的效力,向法院提出遺屬無效之訴訟。第一審法院認為遺囑見證人資格有問題,不符合代. 於 sunrisetaipei.com -

#91.光復後繼承規定-遺囑繼承(五) @ 曾炳煥地政士事務所

地政機關受理遺囑繼承登記,應如何審查遺囑見證人資格疑義 ... 從而,當事人雖出具切結書,行政機關尚不能因此免除應承擔之調查責任,仍應為必要之 ... 於 m.xuite.net -

#92.如何訂立遺囑

以上遺囑經我們在場見證,由立遺囑人親自簽署,. 作為其最後遺囑;再者,我們按照立遺囑人的要. 求在本遺囑上簽署作見證人時,我們兩人與立遺. 囑人均同時在場,此證。 第 ... 於 www.ioa.cuhk.edu.hk -

#93.見證人- 解釋、用法、例句 - 國語辭典

見證人 是基於法律要求,或是當事人為避免嗣後有爭議,因而請其在場親眼目睹及明瞭法律行為或事件做成的經過,且願負證明責任,而表彰在相關文件上之人. 於 dictionary.chienwen.net -

#94.法律常識-遺囑見證人未全程在場遺囑無效 - 張思涵律師

代筆遺囑之見證人,應於被繼承人為遺囑時,始終親自在場見聞其事方得為證明,且需與遺囑人同行簽名於其上。此為法定方式,如非於被繼承人為遺囑時始終親自在場見聞其事,縱 ... 於 www.chaohsin.com -

#95.寫出無效的遺囑,反而會撕裂家人的感情! - 律師大解密

(精選文章:遺囑見證人的資格與責任是什麼?) 一、自書遺囑-依據民法第1190條:. 1.遺囑人「親自 ... 於 zhibang.timelog.to -

#96.代筆遺囑要好好寫,見證人要找對! - 劉作時律師0918713101

作為民法1189條規定的5種遺囑形式,代筆遺囑要件規定由遺囑人指定三人以上之見證人,由遺囑人口述遺囑意旨,使見證人中之一人筆記、宣讀、講解,經 ... 於 www.lawshare.tw -

#97.在訂立遺囑時,哪些人不能作為見證人

1樓:華律網. (1)無民事行為能力人、限制民事行為能力人。前者不能辨認自己行為,不能以自己名義參加民事活動和承擔民事責任。 於 www.wjgame.cn -

#98.自書遺囑 - 証毅法律事務所

立遺囑人自己書寫遺囑,遺囑雖可複寫但不可用打字或影印,蓋自書遺囑須以遺囑人 ... 又代筆遺囑,依民法第一千一百九十四條之規定,應有三人以上之見證人,而該遺囑僅 ... 於 www.law4u.com.tw