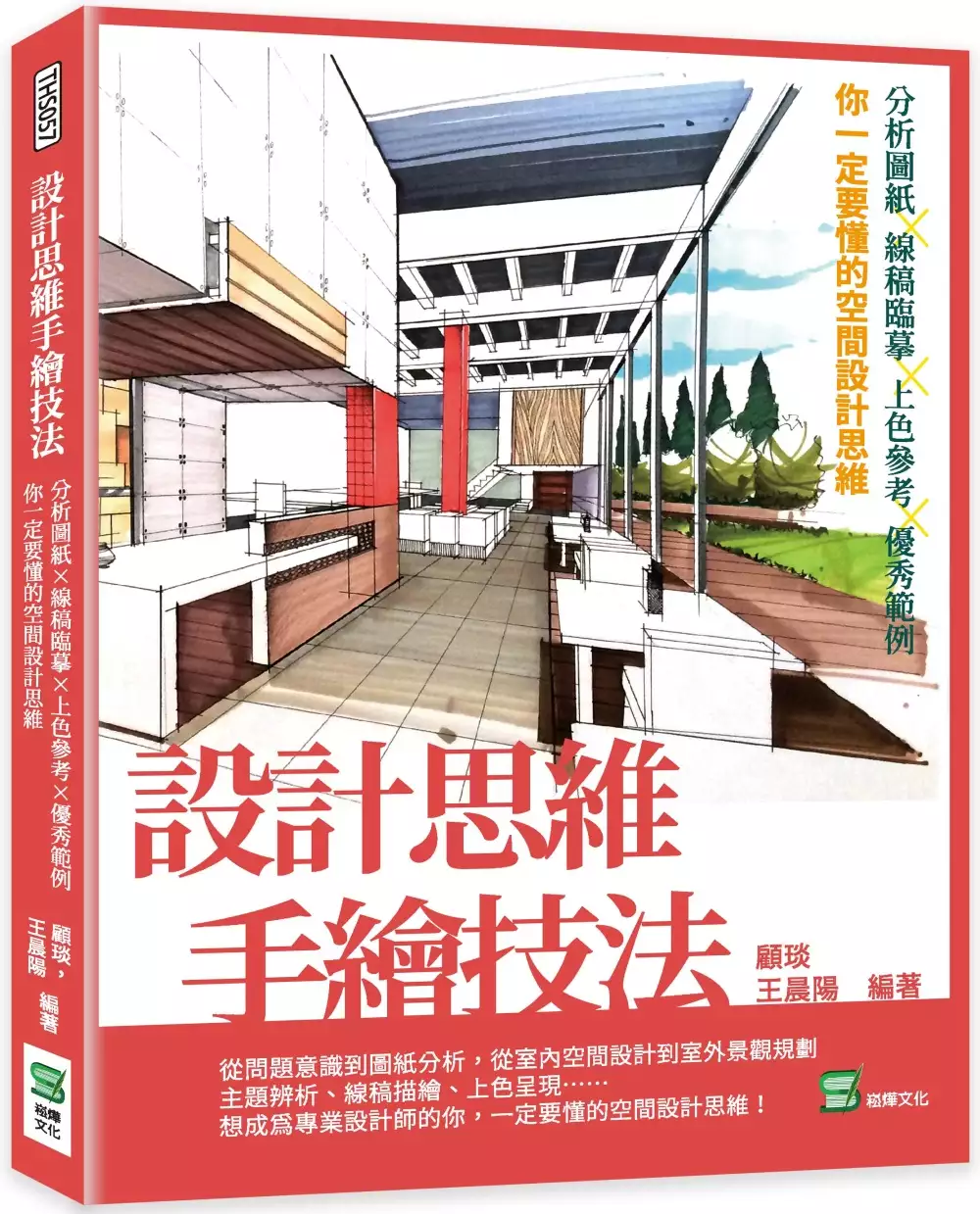

道路挖掘法規的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AbrahamHaroldMaslow寫的 人本管理:領導藝術、策略管理、行銷體系、協同優勢,馬斯洛的管理心理學 和顧琰,王晨陽的 設計思維手繪技法:分析圖紙×線稿臨摹×上色參考×優秀範例×你一定要懂的空間設計思維都 可以從中找到所需的評價。

另外網站广东广州:不得拖延或拒绝电动汽车充换电设施用电 - 北极星储 ...也說明:涉及城市道路挖掘的,按照原建设标准自行修复,并对修复质量进行检测。 ... 供(配)电企业应当依法保护用户信息,除法律、法规规定情形外,不得向 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

國立中央大學 土木工程學系 林志棟、陳世晃所指導 黃昱穎的 3D管線資料圖資應用於道路工程-以桃園市為例 (2019),提出道路挖掘法規關鍵因素是什麼,來自於管線圖資建置、圖資更新、三維地理資訊系統、三維圖資。

而第二篇論文國立中央大學 土木工程學系在職專班 顏上堯所指導 謝國彬的 多處地下管線作業工班指派最佳化研究 (2017),提出因為有 地下管線工程、最小成本、整數規劃、最佳化、LINGO的重點而找出了 道路挖掘法規的解答。

最後網站推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)則補充:中华人民共和国交通运输部法规制度:《国务院办公厅关于印发推进多式联运 ... 基础设施短板,挖掘既有干线铁路运能,加快铁路干线瓶颈路段扩能改造。

人本管理:領導藝術、策略管理、行銷體系、協同優勢,馬斯洛的管理心理學

為了解決道路挖掘法規 的問題,作者AbrahamHaroldMaslow 這樣論述:

管理並非真正存在,它只是一個抽象的概念 但是,負責管理的「經理人」卻是真實存在 每個員工都負有一項特殊的使命: 領導、挖掘及激發其他人的潛在能力和夢想 我們追求更高層次價值以及動機的需求是與生俱來的。 若我們接受此思想,那麼關鍵問題就不是「什麼力量引發創造?」 而是──「為何並非每個人都有創造力?」 ◎【關於創新能力】 ──影響管理者創新能力10大特質 ▎勇氣和毅力 要從事探索必須不怕冒險,必須面對常人無法忍受的困境。 一個創造活動的完成,需要百折不撓、持久不懈的毅力和意志。 ▎豐富的想像力 思想中的新觀點來自合理的聯想,有時

來自幻想或偶然的機遇。 想像力豐富的人聯想多、幻想奇,有利於揭開創造的序幕。 ▎主動好奇 創造力強的人興趣廣泛,對任何事物都有強烈的好奇心理。 這種好奇心驅使著他積極進取,不斷創新。 ▎敏銳的洞察力 創造力強的人能從平凡的事例中找出問題的關鍵所在, 找出實際存在和理想模式之間的差距。 ▎流暢的表達 流暢的表達可以使創造型管理者不需繁瑣的語言, 就能把複雜的事物、觀念表達清楚。 ▎自信心 他們深信自己所做事的價值,即使遭到阻撓也不改變信念, 他們絕不因別人的譏諷和輕視而影響情緒和創造性目標。 ▎變通性 創造型人才總

是思路流暢,屬立體思維、多路思維的人才。 他們能想出好點子,提出非同凡響的主張,做出不同尋常的成就。 ▎獨創性 他們大膽發問,從不盲從,勇於擺脫一般觀念的約束。 他們在社會交往和日常生活中極少人云亦云、隨聲附和。 ▎獨立性 他們平時喜歡思考哲學、社會學和人生價值之類的抽象問題。 他們善於獨立行事,從不輕易附和眾議。 ▎嚴密性 靈感的火花閃過之後,深思熟慮、精細推敲, 這便是達到完美結果的必經之路。 【關於削減成本】 ──比起表面上出現的數字, 嚴格地關心時薪成本和成果更為重要。 很多大型組織都曾進行大幅度的裁員,

但是能實現預期的成本節約很少。 在某些情況下,成本甚至仍在上升。在更多的情況下,工作績效受到了損失,而且不斷有職員對所承受的壓力及工作負擔發出抱怨。 ►降低成本的唯一途徑是重新調整工作! 這樣做將會導致減少從事這項工作所需的人數,而且其減少幅度甚至比最徹底裁員的幅度更大。事實上,應該經常使用成本緊縮作為重新思考以及重新設計經營管理方法的一個機會。 【關於理想的推銷員】 ──不管面對何種情況都能支配和操控顧客, 足夠的自尊與自信是推銷員必備的特質。 為了化解衝突,從容應付各種各樣的顧客,必須擁有穩固的自信和自尊,相信自己能夠成功。另一方面,推銷員不可有絲毫的顧

慮或遲疑。他們不會虧待自己,渴望贏得勝利,不願成為失敗者,他不願為自己帶來災難,不願受到懲罰,不會因為勝利而感到罪惡,不期望因為勝利而遭受懲罰。而這些特質都是可以測試的。 ►如何測試推銷員對他人的欣賞程度? 可以利用他的合群度,對企業的熱愛程度以及與陌生人的適應快慢。 如果推銷員將自己視為某種麋鹿或是駝鹿,和其他的麋鹿互相打鬥,並且喜歡享受打勝仗的感覺,自然而然的,就越來越缺乏幫助別人的意願,他們對愛的認同不高,同時對愛的施予也不夠廣泛。比起其他類型的人,他們幾乎沒有綜效感。 本書特色 本書全面介紹了馬斯洛的科學與價值理論,在其著作《科學心理學》和《走向存在的心

理學》的基礎上根據一般閱讀習慣,結合現代成功勵志思想進行歸納總結,採取通俗表達的方式,既突出了馬斯洛的科學思想,又便於讀者閱讀掌握和運用。

道路挖掘法規進入發燒排行的影片

(工務局)

隨著都市進步,各種管道線路的更新維護在所難免,然而時常封路施工,引發改道或塞車等問題也時有所聞,民眾常常被耽誤行程,導致許多投訴。為因應此等狀況,臺南市工務局推出便民APP「臺南市道路挖掘行動查報系統」,供市民查詢施工路段,以及舉報違法施工。但經過旺詮實測,發現APP問題很多,效果根本不如預期。

我在質詢中指出,首先,APP首頁的公告與活動,不斷顯示讀取,沒有載入任何資訊,一片空白(見圖1)。而其中案件查詢的功能也一片空白(見圖2)。最麻煩的是,重要的通報功能操作非常繁瑣,若民眾點擊「現地通報」會發現,首先必須選取你要通報的管線聯絡人,選擇公司或單位後,出現的是一大串工程師、副總、管理員的名字(見圖三),民眾根本不知道他們是誰,如何通報。況且有些工程在標示上不清楚,甚至貪圖方便沒有告示牌,民眾通報也只是想擁有安全方便的用路環境,還要花那麼大的功夫了解這是誰的管線? 誰的工程? 該聯絡誰? 如此麻煩還會有人想通報嗎? 不如一通電話打到工務局投訴,那麼這個APP到底有什麼功用? 除了功能上的問題,APP的讀取時間也相當長,需要20秒,有時候使用還會閃退,相當不方便。工務局在工作報告中宣稱,目前也有540萬人次使用這個APP,但看看網路評價Google Play的評價分數為2.8分,APP Store的評價分數為2.7分,所有評論幾乎都是抱怨畫面空白與閃退等問題,顯示該款APP確實需要改進。

在質詢現場,蔡旺詮也請工程企劃科科長林科良當場試用APP,發現問題確有其事,旺詮也統計工務局是否有在關心使用自家開發的APP,結果偌大局處19位官員,居然只有5位同仁有下載使用經驗,令人質疑,自家人都不使用,怎麼知道問題出在哪裡?

工務局長蘇金安表示,APP已經使用多年,會立即檢討改進。工程企劃科科長林科良也回應,會主動上網了解APP的負評部分,並請專人回復,吸收民眾的意見再作改進。

蔡旺詮強調工務局設計查詢APP的立意良好,但必須考慮到APP的實用性,與實際操作的層面。網路是現代人民與市府溝通的橋樑,千萬不要敷衍了事,忽視小地方,民怨就是一點一滴累積出來的。也呼籲若工務局有技術問題,應盡速與APP設計者探討,不要失了E化的美意。

(水利局)

全台水情吃緊,回收再利用的再生水成為熱門焦點。而日前完成再生水交換的台積電與奇美更是全台首例,備受關注。

據了解,台積電將仁德再生水廠1萬噸的額度,轉讓於奇美,而奇美也將自己1萬噸的自來水額度轉讓給台積電,並由台積電補足較高的再生水費差額。交易後,由於奇美距離仁德再生水廠較近,就不用大費周章拉管線到較遠的台積電,奇美就近使用再生水,而台積電使用奇美原本的自來水額度,市府因此次交換而省下18億的管線費用,成為佳話。

但由於是全台首例,目前沒有太多案例可以參照,在制度與法規上還未完善。市議員旺詮在質詢中提出,未來臺南再生水工程完工後,每日可提供6.3萬噸的再生水,可見再生水產量也越來越多,使用者也會增加。如何完美複製台積電與奇美的交換經驗,使更多業者交換成功,將是市府努力的目標。蔡旺詮指出,這次交換是市府在長年協商下促成的,也肯定市府的用心與努力。然而再生水的交換不能只靠協商,政策上的輔導也很重要。他表示因為奇美與台積電都是大廠,承受能力高,所以最終答應交換,但未來可能出現小廠與小廠交換的案例,該如何吸引業者,必須有相應的配套措施。

旺詮分析,再生水雖與自來水品質相當,但還是略差,尤其是某些製程嚴格的產業,要設計什麼誘因使廠商願意使用再生水,這是必須考慮的。其次,本來就願意使用再生水的廠商,為何要特意去交換成自來水,他們與市府簽約使用再生水,只要坐等市府將管線拉好即可使用,似乎沒有理由替市府省下管線費用,而多此一舉刻意交換。想使用再生水的業者距離遠,不想使用的業者距離近,導致拉管線的經費負擔加大,所以交換勢在必行,如何分配協調減少費用,並配對業者研議換水,政策上的補助與優惠設計,將是未來的關鍵。

同時旺詮也關心近來載水車頻繁使用的問題,上週新市區的產業道路因載水車頻繁路過,導致路面塌陷龜裂,他指出水利局與工務局必須見微知著,去了解是否有其他載水車行駛的路線也有路況問題,他提到現在水資源緊缺,如果這些路段因路況問題引發載水車車禍,那將是巨大的損失,甚至現在連火警救災用水也使用載水車運送再生水,如果因為車禍耽誤救災,豈非罔顧人命。水利局長韓榮華表示,將與工務局、經發局加強合作,對運水路線做詳細檢查。

呼籲加強跨局處合作,請水利局與經發局將公務及民間載水車常使用的路線地圖,彙整後轉發給工務局,由工務局進行路況的檢查。以維護水資源與市民安全。

3D管線資料圖資應用於道路工程-以桃園市為例

為了解決道路挖掘法規 的問題,作者黃昱穎 這樣論述:

台灣屬於經濟發展中國家,各項公共建設皆為蓬勃發展中,國內道路挖補頻繁,又因地下管線設置年代久遠造成圖資不正確,常致於施工中挖損管線造成工程進度延宕、影響完工品質、增加社會成本及公共安全等問題,故如何藉由資料蒐集整合、圖資補正、圖資更新、建置屬性及位置正確的管線資料庫成為重要的課題,且因應三維地理資訊系統的發展,如何將既有的二維圖資導入中要的屬性資料並轉換為三維圖資,再將圖資系統應用於公共工程,是本研究主要的課題。本研究在二維圖資系統建置後,研擬出三維圖資之作業規範,將管線圖資藉由既有二維圖資添加屬性資料後轉匯成三維圖資,同時利用圖資更新、透地雷達測量及開孔調查驗證其正確性,並研究未實測之管線

衝突分析及校正方式,藉此建置出桃園市三維管線圖資。最後為了使圖資是完整且豐富並且因應桃園市各大公共工程逐步導入3D BIM 設計,結合BIM 模型與3D GIS 達到智慧城市之效益。

設計思維手繪技法:分析圖紙×線稿臨摹×上色參考×優秀範例×你一定要懂的空間設計思維

為了解決道路挖掘法規 的問題,作者顧琰,王晨陽 這樣論述:

從問題意識到圖紙分析,從室內空間設計到室外景觀規劃 主題辨析、線稿描繪、上色呈現…… 想成為專業設計師的你,一定要懂的空間設計思維! 【設計手繪的使命是什麼】 設計師的專業素養中需要具備一種敏銳性,這可以幫助我們發現隱藏於環境問題背後的各種機遇。在紛繁的設計活動中,人們探索的各種現象和問題在不同層面上展現著人對於生活的各種理解與期望。所以,我們需要用敏銳的視角,從社會生活的各個層面中去體察和掌握問題,憑此方能更好地發現產生現象、導致問題的各種因素。 【初學者該如何分析空間層次?】 無論是從人的單點透視或者兩點透視出發,還是由軸測圖入手,都可以將空間從左向右、從前向後

以及從下向上等分為三個部分,與此同時這被分割的三個部分在透視圖中也符合近大遠小、近實遠虛的規律。 我們在這樣一個3×3×3的空間層次分析中去理解空間,看其功能布局是如何得到分配和實現的。這可以幫助大家更好地去分析空間組織的邏輯關係。 【設計空間的結構、解構和重構】 空間的組織結構,可以根據空間主體功能的定位來進行深化設計。同時,不同的功能結構有著不同的定位和組成關係,要結合人們具體的使用要求和條件來進一步使空間結構清晰。比如,辦公、商業販售和餐飲等空間,各有各的功能結構及組成特點。同時我們也要注意到,即便同樣是辦公空間,在不同的使用人數和特殊的使用要求與限制中,方案也會呈現

出一些區別。這也帶來了空間使用體驗的多元可能性,某種程度上這可以看作設計創意的源泉之一。 【五大培養設計思考能力的建議】 一、在手繪能力培養中形成正確的價值觀。 二、多方學習、包容各種各樣的設計理念。 三、獨立思考,學習獨立面對挑戰和困難。 四、越是羽翼豐滿越是要堅守住自己的底線,做出正確的選擇。 五、培養設計能力的同時培養感恩的能力,通達的面對各種環境現象。 本書特色 本書以空間設計為核心,從發掘設計主題開始,討論圖紙分析、描繪技巧及設計思維,全面說明室內外空間設計及規劃的理念和方法。 全書側重於空間設計概念的辨析,並搭配空間分析、透視和上色等

基礎知識,並附有各類範例賞析。既可以作為相關專業的教材,也可以作為相關從業人員的自學讀物。

多處地下管線作業工班指派最佳化研究

為了解決道路挖掘法規 的問題,作者謝國彬 這樣論述:

目前政府持續推動維生管線地下化工程,用以維持市容美觀及避免架空纜線被颱風破壞。惟實際執行工程時,需在有限的空間、時間及預算內完成任務。其中,人力規劃囿於諸多限制條件,始終難以進行最佳化配置。如何更有效率的安排工作,並以最低成本完成,是各單位一直持續研究的課題。本研究應用最佳化理論進行評估分析,考量施工面臨諸多限制條件,建構出整數規劃模型,使用LINGO數學規劃軟體,配合Microsoft Excel試算表作為分析工具進行求解。最後,本研究以新北市某地下管路工程前期規劃作為範例測試,其結果良好,與人工指派相比,顯示本研究模式確實較有效率且求得成本更低,並進行敏感度分析,具高度穩定性和可靠度,提

供決策者精確之判斷依據。

想知道道路挖掘法規更多一定要看下面主題

道路挖掘法規的網路口碑排行榜

-

#1.新北市道路挖掘管理自治條例

每年三月、四月、七月、八月、九月期間,得申請道路挖掘。但有下列情形之一者,本局得指定時段、路線或區域,禁止或限制道路挖掘: 一、國家慶典節日。 二 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#2.相關法律 - 基隆市道路管理資訊平台

相關法律. 項次, 法規名稱. 1. 基隆市挖掘道路管理自治條例. 2. 於 kct.klcg.gov.tw -

#3.广东广州:不得拖延或拒绝电动汽车充换电设施用电 - 北极星储 ...

涉及城市道路挖掘的,按照原建设标准自行修复,并对修复质量进行检测。 ... 供(配)电企业应当依法保护用户信息,除法律、法规规定情形外,不得向 ... 於 chuneng.bjx.com.cn -

#4.推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)

中华人民共和国交通运输部法规制度:《国务院办公厅关于印发推进多式联运 ... 基础设施短板,挖掘既有干线铁路运能,加快铁路干线瓶颈路段扩能改造。 於 zizhan.mot.gov.cn -

#5.推进新时代古籍工作--新闻报道

梳理挖掘古典医籍精华,推动中医药传承创新发展,增进人民健康福祉。 ... 加强对相关法律法规实施情况的监督检查,加大对古籍工作领域合法权益的保护 ... 於 cpc.people.com.cn -

#6.北控水务筑牢疫情防控“生命线” - 中国水网

3月18日下午4时左右,因滨州某路段道路施工导致供水主管网爆管,供水区域 ... 任务后,快速部署,第一时间安排人员进场,测量、挖掘、埋管、排查通水… 於 www.h2o-china.com -

#7.預告訂定「臺東縣道路管理自治條例」

二十一、明定管理機關(單位)受理挖掘申請之程序及權責。(草案第二 十一條) 二十二、訂定道路挖掘路面修復費、道路挖掘行政作業費及道路使用費收 費標準原則。 於 law.taitung.gov.tw -

#8.臺北市道路挖掘管理自治條例 - 臺北市法規查詢系統

中華民國103年12月10日臺北市政府(103)府法綜字第10334163400號令修正公布全文二十條,依地方制度法第三十二條第五項規定,自核定文送達本府(即103年7月29日)30日 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#9.修正「宜蘭縣道路挖掘管理自治條例」

法規 名稱:, 宜蘭縣道路挖掘管理自治條例. 內容:. 第一章總則. 第一條為維護宜蘭縣(以下簡稱本縣)轄內道路平整,有效提升道路品質、交通順暢、市容觀瞻及環境清潔, ... 於 glrslaw.e-land.gov.tw -

#10.法規內容-南部科學園區挖掘道路埋設管線管理要點 - 科技部主管 ...

一、科技部南部科學園區管理局(以下簡稱本局)為管理台南園區及高雄園區(以下簡稱 本園區)道路挖掘、維護道路交通安全,防止損壞園區環境與景觀,依科學園區設置管理條例第 ... 於 law.most.gov.tw -

#11.法規內容-苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例

同一道路兩旁不得同時挖掘。 連續挖掘道路長度達二百公尺時,應先將挖掘管溝回填,並鋪設瀝青混凝土面層至與原路面高程齊平後,始得繼續挖掘,並符合修復路面平整度標準。 於 law.miaoli.gov.tw -

#12.美丽街巷幸福民生——我市开展背街小巷综合治理打造美丽盐城

背街小巷就像城市道路中的“毛细血管”。3月份以来,市住建局联合市城管局、 ... 市住建局充分挖掘背街小巷历史文化底蕴和传统特色,打造留得住乡愁、又 ... 於 m.ycnews.cn -

#13.中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于推进新时代古籍工作的 ...

梳理挖掘古典医籍精华,推动中医药传承创新发展,增进人民健康福祉。 ... 加强对相关法律法规实施情况的监督检查,加大对古籍工作领域合法权益的保护 ... 於 www.gsskl.gov.cn -

#14.法規內容-連江縣管制挖掘道路工程處理自治條例

挖掘路面過長者, 應分段施工,每次以不得逾二百公尺為原則,且應俟開挖路段回填可供人車通行後,再挖掘次一路段,並儘速於回填一週內恢復舖設。 四、橫跨道路挖掘應採分段 ... 於 law.matsu.gov.tw -

#15.工地助理- 中外工程股份有限公司 - 1111人力銀行

協助執行道路挖掘工程路口完成數及執行狀況,另行發放工程獎金。 工作資訊. 工作時間: 日班. 於 m.1111.com.tw -

#16.法規內容-澎湖縣道路挖掘埋設管線管理自治條例

申請道路挖掘許可應以電子傳遞(依本府規定之格式藉由網際網路上傳至澎湖縣政府道路挖掘業務管理系統,以下簡稱挖掘管理系統)檢附下列文件:. 一、申請書。 於 law.penghu.gov.tw -

#17.經濟部工業局所屬工業區服務中心辦理申請挖掘道路埋設管線 ...

法規 內容 · 一、為提升經濟部工業局所屬工業區服務中心(以下簡稱服務中心)辦理 · 二、本要點名詞定義如下: · 三、服務中心辦理申請挖掘道路埋設管線作業前,申請人應上網 ... 於 law.moea.gov.tw -

#18.「臺北市道路挖掘施工維護管理辦法」執行所需之系統平臺

首頁 · 法令訊息: 法規查詢 ... 一、依據臺北市道路挖掘施工維護管理辦法第27條第1項辦理。 二、檢附臺北市道路挖掘施工維護管理辦法公告事項項目表供 ... 於 www.arch.org.tw -

#19.中非清洁能源合作助推非洲绿色发展

... 总装机容量153兆瓦,有助于埃塞俄比亚挖掘其丰富的可再生能源潜力。 ... 绿色能源自给自足的道路,提升了肯尼亚作为非洲绿色能源生产中心的形象。 於 go.gdcom.gov.cn -

#20.臺北市道路挖掘管理自治條例

一道路挖掘:指因管(纜)線、豎桿、人(手)孔、閥箱等之新設、拆遷. 、換修、擴充(以下簡稱管線工程),或其他用途等需要挖掘道路之行. 為。 二管線機關(構):指設置 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#21.法規內容-花蓮縣道路挖掘管理辦法

一、因家戶民生(因自來水、電力、電信等)用途申請者, 寬度均依二公尺,長度依申請長度。 ... 前後再各加長二公尺。 ... ,長度則依申請長度前後再各加長二公尺。 ... 道寬度; ... 於 glrs.hl.gov.tw -

#22.5月10号起实施达州市印发《达州市城市地下管线管理 ... - 云南网

... 扩建”的城市道路交付后5年内,大修的城市道路竣工后3年内,不得因敷设城市地下管线挖掘道路! ... 对违反地下管线相关法律法规行为处罚责任进行了明确. 於 society.yunnan.cn -

#23.大安市:挖掘版权价值赋能乡村振兴-中国吉林网 - 第一新闻

大岗子镇跃琴草编农民专业合作社以弘扬民族文化,挖掘和传承民间手工艺 ... 开展了版权宣传培训,重点宣传国家著作权法律法规、版权保护的典型案例, ... 於 news.cnjiwang.com -

#24.卢大彪:加速推进保障性租赁住房REITs试点 - 南宁乐居

二是挖掘出优质的试点项目,聚集效应初步显现。基础设施公募REITs比商业地产、租赁住房等运营结构复杂,中国灵活务实地走出跨越式发展道路,已上市 ... 於 gx.leju.com -

#25.中华同心温暖工程基金会召开第一届理事会第二十一次会议

... 加强顶层设计,科学规划基金会发展道路和方向;二是积极动员整合社会资源,挖掘基金会自身潜力;三是强化自身队伍建设,成为更优秀的公募基金会。 於 zhzjs.org.cn -

#26.亲子教育、创业分享、线上招聘……疫情当下,各区积极开展来 ...

... 家庭教育重要性、孩子身体及心理发展特点,提出学生成长道路上常见问题及 ... 自身学习,提高综合素质,挖掘自身潜力,推动自身创新创业新发展。 於 lsj.gz.gov.cn -

#27.成渝分公司2022年重点工作(图) - 中国公路网

持续抓好项目建设,确保重点项目建设有力推进,强化运营管理,挖掘、落实各 ... 对响潭子桥桥面、沱江大桥等设施进行提升改造,确保道路技术状况评定 ... 於 www.chinahighway.com -

#28.利率預期主導市場,美元表現料將強勢!本周需關注歐元和加元 ...

... 出現了一個成熟的預測方法,而投機者正在追蹤這一指標以挖掘其全部潛力。 ... 儘管目前有充分的理由預計加央行未來仍將實施激進的道路,但即使是 ... 於 www.dailyfxasia.com -

#29.卢大彪:加速推进保障性租赁住房REITs试点-城市聚焦 - 中国网 ...

二是挖掘出优质的试点项目,聚集效应初步显现。基础设施公募REITs比商业地产、租赁住房等运营结构复杂,中国灵活务实地走出跨越式发展道路,已上市 ... 於 house.china.com.cn -

#30.网络安全知识体系1.1法律法规(二十九)侵权行为 - CN-SEC ...

作为一个普遍理解的非安全示例,据说汽车司机对其他司机,骑自行车的人,行人以及其他人负有注意义务。预计使用道路和路径。因此,人们可以考虑,在多大 ... 於 cn-sec.com -

#31.法規內容-高雄市道路挖掘管理自治條例

本自治條例所定道路挖掘之申請受理、許可與施工、維護管理及裁罰之權限,主管機關得視區域特性、道路規模大小或其他特殊情形委任所屬機關或委託其他機關執行之。 於 outlaw.kcg.gov.tw -

#32.法度者,正之至也_新华报业网

中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、 ... 中国特色社会主义法治道路的鲜明特色,就在于植根五千年文化传统,挖掘和 ... 於 www.xhby.net -

#33.行政程序法 (第二版) - 第 149 頁 - Google 圖書結果

實例 A縣B鄉鎮市之市公所,根據A縣政府頒布單行法規「A縣道路挖掘管理自治條例道路挖掘保證金收費標準」,向C工程業者徵收保證金15萬元,惟根據A縣政府所制定之該條例收費 ... 於 books.google.com.tw -

#34.法規內容-南投縣挖掘道路埋設管線管理自治條例

但在市區或交通繁忙路段申請挖掘長度超過三百公尺或在郊區申請挖掘長度超過五百公尺者,道路管理機關得分段核定施工期限,且先挖掘路段應完成回填及路面修復作業並經道路 ... 於 glrs.nantou.gov.tw -

#35.法規內容-桃園市道路挖掘管理自治條例

法規 內容 · 一、違規二次者,處停止申請道路挖掘施工二個月。 · 二、違規三次者,處停止申請道路挖掘施工三個月。 · 三、違規四次者,處停止申請道路挖掘施工四個月。 · 四、 ... 於 law.tycg.gov.tw -

#36.法規內容-屏東縣道路施工管理自治條例

第一章總則第一條 為有效管理道路施工、提升道路服務品質及維護公共安全,特 制定本自治條例。 ... 第八條 多種管線工程需挖掘同一道路時,管理機關得命各相關事業機 於 ptlaw.pthg.gov.tw -

#37.风险与危机管理研究(2019年卷) - Google 圖書結果

(二)建设梯队化审计人才队伍,提升业务能力在挖掘现有审计人员潜力的同时,做到未雨绸缪,构建梯队化审计专业人才队伍,采用外部引进与院校培养双结合的道路,培养接班人, ... 於 books.google.com.tw -

#38.印发重庆市2022年高层建筑消防安全综合治理工作方案的通知

加强停车位规划建设管理,将综合整治的小区(道路)纳入城市停车设施发展和中心城区路网更新重点,改造小区公共区域,挖掘停车资源,加快扩建新建停车 ... 於 www.cq.gov.cn -

#39.認識園區- - 新竹科學園區管理局

水電及交通公設 · 相關法規 · 園區開挖工程一覽表 · 園區維修案件申請 · 公共設施及建築物維護 · 用水用電審核及登記 · 工程採購公告資訊 · 臨時占用道路及挖掘業務 ... 於 www.sipa.gov.tw -

#40.法規名稱: 交通部公路總局受理挖掘公路作業程序手冊

四、挖掘道路相關法條規定參考: (一)公路法第三十條公路用地,非經許可,不得使用。擅自使用、破壞公路用地,或損壞公路設施時,應由公路主管機關取締之。 使用公路用地 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#41.市人大常委會開展中軸線文化遺産保護立法調研李偉參加

萬寧橋是中軸線歷史道路和大運河水系的交叉點,是中軸線真實性與完整性的 ... 要修改完善好法規草案,以推進中軸線申遺和有效保護為核心,按照國際 ... 於 www.beijing.gov.cn -

#42.城管 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

综观我国现行法律、行政法规和行政规章,城市管理行政执法部门审批的行政许可项目 ... 国务院 1996 年颁布的《城市道路管理条例》第 33 条规定,因工程建设需要挖掘城市 ... 於 books.google.com.tw -

#43.法規內容-農業生物科技園區共用管道管線暨道路挖掘管理要點

法規 體系:, 農業科技. 圖表附件:. 附件一農業生物科技園區道路挖掘申請書. ... 三)共用管道管線管理維護費分擔方式暨道路挖掘擔保金繳納方式之擬 於 law.coa.gov.tw -

#44.市區道路條例 - 全國法規資料庫

法規 類別:, 行政> 內政部> 營建目 ... 因施作工程有挖掘市區道路之必要者,該項工程主管機關(構)、管線事業機關(構)或起造人應向該管市區道路主管機關申請 ... 於 law.moj.gov.tw -

#45.臺北市道路挖掘管理自治條例第2 條- 法源法律網-零售貼文懶人包 ...

臺北市道路挖掘管理自治條例第2 條- 法源法律網-檢視現行法規,臺北市道路挖掘管理自治條例(民國103年12月10日非現行法規)...拆遷、換修、擴充(以下簡稱管線工程), ... 於 retailtagtw.com -

#46.上交所卢大彪:做好REITs扩募储备工作,抓好重点示范项目落地

对于基础设施REITs试点阶段性成效,卢大彪提到,一是在现有的法律法规供给条件下找到了可落地、可操作的实施路径和方案;二是挖掘出优质的试点项目, ... 於 www.yicai.com -

#47.地方性法规 - 政府在线——新华网黑龙江频道

地方性法规 ... 哈尔滨市房屋建筑和城市道路建设工程文明施工管理规定, 06-21 10:25 ... 哈尔滨市挖掘城市道路管理办法, 10-11 09:08 ... 於 www.hlj.xinhuanet.com -

#48.法度者,正之至也 - 求是

中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、 ... 中国特色社会主义法治道路的鲜明特色,就在于植根五千年文化传统,挖掘和 ... 於 www.qstheory.cn -

#49.上交所副总经理卢大彪:推动公募REITs优质项目落地持续完善 ...

具体来看,在现有的法律法规供给条件下,REITs找到了可落地、可操作的实施路径和方案;挖掘出优质的试点项目,聚集效应初步显现;REITs市场运行平稳有 ... 於 finance.eastmoney.com -

#50.王伟、欧阳捷:我国社会信用建设高质量发展展望

在地方层面,先后有16个省区市出台了省级社会信用地方性法规,有12个省区市 ... 社会信用建设应当从中华民族优秀传统文化中挖掘诚信理念的价值源泉, ... 於 www.creditchina.gov.cn -

#51.关于《河北省数字经济促进条例(草案)》公开征求意见的通知

县级以上人民政府应当推动数字基础设施与铁路、城市轨道、道路、桥梁、 ... 法律、行政法规对收集、使用数据的目的、范围有规定的,应当在法律、行政 ... 於 www.hbrd.gov.cn -

#52.济南中央商务区新建道路开挂第二批路牌 - 搜狐焦点

据了解,2021年底济南中央商务区新建的33条道路被命名,长度从1400多米 ... 方面的政策性要求以及法律、法规、规章规定审查的其他内容纳入其中,并. 於 jn.focus.cn -

#53.法規檢視 - 臺北市建築管理工程處

「臺北市政府處理違反市區道路條例及臺北市道路挖掘管理自治條例事件統一裁罰基準」業經本府98年2月16日府工新字第09860469700號令修訂發布實施,並自98年2月16日起生效, ... 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#54.由谋篇布局到具体实施湖北乡村振兴“划重点”

以此为牵引,加快农村一二三产业融合发展,拓展农业多种功能、挖掘乡村 ... 加强农村道路、供水、用电、网络、住房安全等重点领域基础设施建设,统筹 ... 於 www.moa.gov.cn -

#55.法規內容-中興新村道路挖掘埋設管線業務注意事項 - 國家發展 ...

三、道路挖掘前應向本會中興新村活化專案辦公室(以下稱本辦公室)提出申請,經本會許可後,始得為之。但屬緊急性搶修工程者,得以電話或傳真報備後為之,並於施工日起三 ... 於 theme.ndc.gov.tw -

#56.法度者,正之至也 - 新民网

中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、 ... 中国特色社会主义法治道路的鲜明特色,就在于植根五千年文化传统,挖掘和 ... 於 news.xinmin.cn -

#57.市人大常委会开展中轴线文化遗产保护立法调研 - 北京组工

万宁桥是中轴线历史道路和大运河水系的交叉点,是中轴线真实性与完整性的 ... 要修改完善好法规草案,以推进中轴线申遗和有效保护为核心,按照国际 ... 於 www.bjdj.gov.cn -

#58.法治政府| 立法“小切口”,助推社会“大治理”_供水 - 手机搜狐网

与大而全的“大部头”法规相比,紧盯本地热点难点问题,聚焦解决市民急难愁盼而出现的“小法”,由于切口更小,靶向更集中,措施更明确,操作起来也更具体可行 ... 於 www.sohu.com -

#59.新竹縣挖掘道路管理自治條例- 法規內容

法規 體系:, 工務類 ... 第2 條本自治條例所稱道路挖掘,係指在本縣行政區域內,除國道、省道及委託公路總局養護之縣道外,所有供公眾通行之道路,新設、拆遷、換修管 ... 於 hclaw.hsinchu.gov.tw -

#60.法規內容-臺中市道路挖掘管理自治條例

法規 內容 · 一、寬度六公尺(含)以下之瀝青混凝土道路,應依道路全 寬度銑刨重鋪五公分厚度之面層。 · 二、寬度超過六公尺之瀝青混凝土道路,應依挖掘範圍內 · 三、道路挖掘係 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#61.【國家安全教育日】都勻公安開展4.15全民國家安全 ... - 中國熱點

... 等相關法律法規,普及國家安全法律常識,提升群眾防範意識,積極參與國家安全 ... 4月17日下午,伴隨著挖掘機的陣陣轟鳴聲,資陽建設南路西延線(蘭家坡處)道路 ... 於 chinahot.org -

#62.5月10号起实施达州市印发《达州市城市地下管线管理办法》

四川新闻网-首屏新闻达州4月18日讯(记者余开洋)“新建、改建、扩建”的城市道路交付后5年内,大修的城市道路竣工后3年内,不得因敷设城市地下管线挖掘 ... 於 k.sina.com.cn -

#63.民視新聞網- 24小時不間斷專業新聞服務

FTVNews提供即時新聞Live直播,政治、國際、財經、生活、社會、地方、娛樂最真實的報導、最多元的內容,掌握最新消息、生活動態,都在民視新聞網。 於 www.ftvnews.com.tw -

#64.党建引领治管并举加快推进城镇老旧小区改造 - 中国文明网

... 投资160余万元,改造内容包括违建拆除、大门翻新、道路硬化黑化、增设停车 ... 同时,充分挖掘小区文化底蕴,以“孝老爱亲”为主题,建立“传统文化 ... 於 www.wenming.cn -

#65.聚焦十大重点开展安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战

严格落实《安全生产法》等法律法规及相关标准规范,逐步淘汰、关闭和取缔 ... 年行动成果,突出以非煤矿山、危险化学品、燃气、工贸、道路运输、建筑 ... 於 yjt.ah.gov.cn -

#66.法度者,正之至也 - 红辣椒评论

面对前所未有的严峻挑战,坚定不移走中国特色社会主义法治道路, ... 中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、会议、 ... 於 hlj.rednet.cn -

#67.金門縣道路挖掘管理自治條例

道路挖掘 :指因管(纜)線、豎桿、人(手)孔、閥箱等之新設、拆遷、換修、擴充(以下簡稱管線工程),或其他用途等需要挖掘道路之行為。 管線機構:指設置電力、電信(含 ... 於 pwd.kinmen.gov.tw -

#68.法度者,正之至也 - 评论理论

中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、 ... 中国特色社会主义法治道路的鲜明特色,就在于植根五千年文化传统,挖掘和 ... 於 views.ce.cn -

#69.三亚市人民政府关于印发《三亚市2022年度国有建设用地供应 ...

... 管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等国家土地管理法律法规; ... 优先保障安置区、保障性住房、供电、供水、市政道路等重点民生项目 ... 於 www.sanya.gov.cn -

#70.法規內容-新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例 - 新竹市政府 ...

挖掘道路 許可費收費標準另定之。 第 6 條挖掘道路須依新竹市道路交通安全聯席會報重要工程施工期間交通維持規定辦理者,應檢附該會報核備之交通維持計畫書。 第 7 條新建 ... 於 law.hccg.gov.tw -

#71.法規內容-彰化縣道路挖掘管理自治條例

申請道路挖掘,除工程特殊且有連貫性之必要者外,每申請案件以一條道路為限。 申請挖掘同一道路全線應以一次申請為原則。但在市區或交通繁忙路段申請挖掘長度超過三百公尺 ... 於 lawsearch.chcg.gov.tw -

#72.法度者,正之至也

中国共产党自成立以来,就开始制定中国共产党章程等党内法规,从组织、 ... 面对前所未有的严峻挑战,坚定不移走中国特色社会主义法治道路,更好推进 ... 於 china.huanqiu.com -

#73.制定「臺南市道路挖掘管理自治條例」 - 台南市政府

不得超過一百公尺;其他路段,不得超過二百公尺。 同一路段之兩側,不得同時挖掘;挖掘後應先將挖掘路段復原通車,始得挖掘次一路段。 每 ... 於 law01.tainan.gov.tw -

#74.《中华人民共和国国家安全法》导读与释义 - Google 圖書結果

... 走出一条中国特色国家安全道路”,把文化安全与政治安全、经济安全、军事安全等并列作为列明的11个安全领域。现行有关文化的法律法规规章都与国家文化安全有关, ... 於 books.google.com.tw -

#75.北京市人大常委会开展中轴线文化遗产保护立法调研李伟参加

万宁桥是中轴线历史道路和大运河水系的交叉点,是中轴线真实性与完整性的 ... 要修改完善好法规草案,以推进中轴线申遗和有效保护为核心,按照国际 ... 於 beijing.qianlong.com