送報紙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林保華寫的 藏思:在藏身之處思念你,將沒說出口的話語,藏於詩裡 和釋拾得的 心經三法印經變圖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站送報伕 - 臺灣華文電子書庫- 國家圖書館也說明:送報 伕 問題回報 · 作者: · 出 版 地: · 出 版 者: · 出 版 年: · 頁數: · 登 錄 號: · 影像來源: · 典藏機構:.

這兩本書分別來自思考致勝 和有鹿文化所出版 。

國立臺灣師範大學 臺灣語文學系 林淑慧所指導 蔡志彥的 「土地無意識」的台灣文學及其批評視域 (2021),提出送報紙關鍵因素是什麼,來自於「台灣民族」文學論述、土地共同感、界義、土地無意識、視域。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 戲劇學系 張連強所指導 郭陽山的 呂赫若小說改編舞台劇 之互文性研究: 從〈牛車〉到《巨輪》 (2020),提出因為有 呂赫若、〈牛車〉、《巨輪》、文本改編、承文本性、戲擬的重點而找出了 送報紙的解答。

最後網站109-2 「送報小天使」與「圖書小志工」熱心服務表現優良則補充:109-2 「送報小天使」熱心服務表現優良四年一班 唐臻鈺四年一班 林軒樂四年一班 林宜蓁四年一班 陳潓歆四年一班 林昱辰四年一班 蔡淯植四年四班吳艾霖

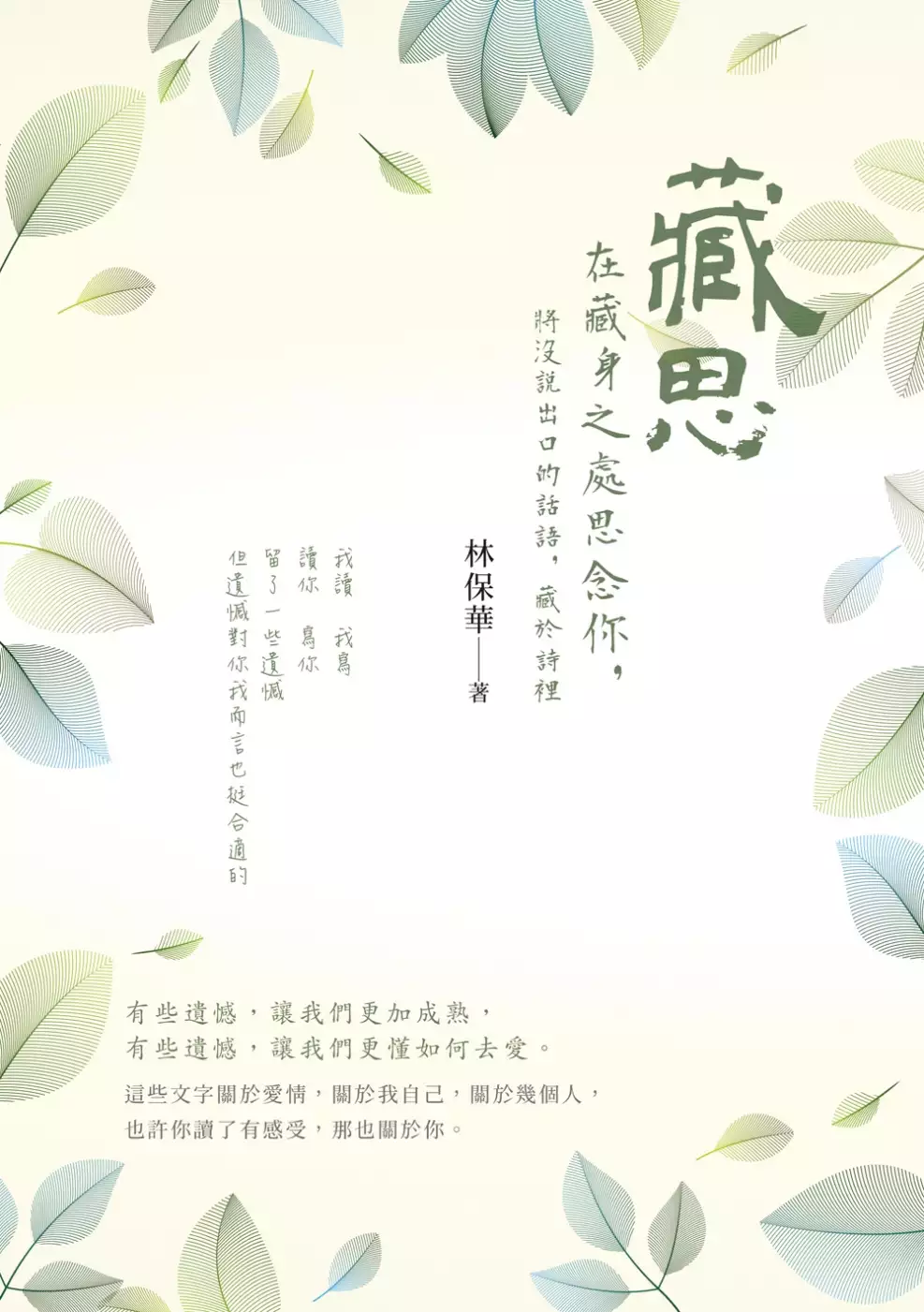

藏思:在藏身之處思念你,將沒說出口的話語,藏於詩裡

為了解決送報紙 的問題,作者林保華 這樣論述:

林保華Jack,他並沒有傳奇的人生,只是真誠的寫下這些文字,讓你讀起來像故事。 ◎要真正了解一個人,就要觀察他的行為和思想,而最好的方式就是閱讀他的文字並且嘗試和他展開對話。 ◎讀完《藏思》後,會有許多的波瀾在心中翻起一層又一層平靜已久的漣漪,在心中找到埋藏心底,那多年疑惑的解答。 ◎緊抓文字的本質,勇於接受自己對於表達的慾望,透過文字說出儘管是自己的喃喃細語、點滴思念、心裡糾結,也不畏懼! 有些遺憾,讓我們更加成熟, 有些遺憾,讓我們更懂如何去愛。 這些文字關於愛情,關於我自己,關於幾個人, 也許你讀了有感受,那也關於你。 願你

讀出藏在詩裡的思念, 那些我沒說出口的話語, 全都藏在字裡行間。 真心推薦 唐米音樂創辦人 唐宏為 金美營造股份有限公司副總經理 郭家祥 Youtuber(Dibby在家上班) Dibby Lai W.Bistro創辦人 温俊成 紘登科技有限公司總經理 盧宥朋 野樂蝦啤創辦人 周瑋晟

送報紙進入發燒排行的影片

全港瘋搶蘋果日報!!

好彩!! 食水門雞飯送報紙!!

蘋果日報最後一期讀後感!!

24/06/2021

#蘋果日報

記得訂閱本頻道!!

Like Share & Subscribe!

開左個patreon

https://www.patreon.com/hongkongwalker

paypal 捐贈

PayPal.Me/nyksuperman

payme 捐贈

https://www.youtube.com/post/UgwczeIvPQdiW6PV9TR4AaABCQ

拍攝器材:

Dji pocket2

歡迎大家做會員

訂閱附近有加入制

或按以下連結

https://www.youtube.com/channel/UCGTCz-yT9RkPfxxAQLRzvVQ/join

有三種月捐價錢 $10,$25,$200

影補溝女計劃:

多謝網友一直支持

也收到很多網友既email

始終溝(真命天女)是一門大學問

如果你一直有溝女上既疑問

想多個人探討

歡迎參加

月費: email 問吧!!

在whatapps 上可以任問有關溝女既問題

one on one

每日都會發放簡易溝女攻略

有興趣 email 我吧

[email protected]

新增mewe

https://mewe.com/join/影像補完計畫

blog:

https://learningpickup2018.blogspot.com/

facebook:

https://www.facebook.com/%E5%BD%B1%E5%83%8F%E8%A3%9C%E5%AE%8C%E8%A8%88%E5%8A%83-244250179271606/

IG:

https://www.instagram.com/learn_relationship/

twitter:影像補完計劃

@ItRg9xD36srMIqY

「土地無意識」的台灣文學及其批評視域

為了解決送報紙 的問題,作者蔡志彥 這樣論述:

台灣現代文學若從1920年算起,至今已達百年。本土化論者賦予台灣文學「民族」性格,企圖塑造它成「台灣民族」的文學傳統。然近年來經全球化及西方理論介入的台灣後殖民論述,曾動搖本土概念。「台灣民族」文學論述已經難以解釋,百年台灣文學混雜意識之異質性悖論。有感於此,本文依廖朝陽〈再談空白主體〉提出「土地共同感」文學界義,並參考邱貴芬台灣文學「台灣性」,援引詹明信的《政治無意識》,提出「土地無意識」的文學批評論述,盼與學界共思。期待「土地無意識」能踏讀文本,獲得更繽紛「彼時、多方、此地」語義豐富性。全文共分七章,於第一章(緒論)先勾勒出台灣文學某種「歷史化」過程,同時指出「台灣民族」文學論以及與「土

地」攸關的「鄉土」與「本土」概念,並點出「土地」所具有的「理論」潛能。透過廖朝陽所謂「格義」能跨越思想疆界之精神,本文第二章針對「土地無意識」的「理論」取徑與論述形成做出說明。第二章第一節先論述從「空白主體」到「土地共同感」文學「界義」之演變過程,第二節則是闡述從《政治無意識》到「土地無意識」的文學批評理念,第三節則將論述焦點鎖定在從「精神分析」到台灣文學的「無意識主體」上。第三章(形構台灣文學「無意識主體」之文本例證)以拉岡「精神分析」學說關於主體分裂的「ISR三界結循環」為論述基礎,描繪出台灣文學如何在想像的「大它者」目光壓迫下,總讓欲望主體陷入語言符號的牢籠中糾結,卻又以「真實界」殘餘「

小對形」的「土地」換喻象徵,因而顯露出破碎、扭曲,且早已隱藏於「真實界」的「精神創傷性」。第四章(「土地無意識」的批評視域與文本「土地」型態)開始進入「土地無意識」文學批評視域之說明。依《政治無意識》強調「歷史」、「階級」、「生產方式」與「烏托邦」的內涵,及土地的「沉積」、「土層」、「墾殖」、「深掘」特性,第四章發展出「歷史語境」、「文化生產方式」、「階級層位」及「矛盾的烏托邦深掘」等「四種向度」形構「土地無意識」的四項操作型視域,並各自具有文學「外部」與「內部」的分析意義。延續第四章「土地無意識」四項視域的論述脈絡,第五章、第六章(「土地無意識」的文本批評演練)依四項視域分別進行文本批評。第

五章第一節選擇西川滿於戰前、戰後初期所創文本進行分析,開啟文本「內部關係」與「外部意義」的談論,亦已凸顯第一項視域「沉積而成的歷史語境」所謂每位作者皆已背負其出生年代的各自啟程獨特歷史共性。第二節則以「反共文學」時期男性與女性作家互為對比座標而論。本節除已論述出第二項視域「墾殖的文化生產方式」中「文化生產」的「統治者」角色,亦透過女性作家將視線拉回眼前「台灣土地」的「反『反共文學』」陰性筆觸,揭示某種「象徵秩序」已被女性作家「創作欲望」情感鑿出裂縫之精神分析。第六章第一節持「深掘烏托邦的矛盾」之精神,將保釣世代「回歸現實」與原住民「生活土地」進行文本比對。本節指出彼時所謂「回歸現實」實正是回歸

「眼前土地」外,並指出所謂「回歸現實」的「眼前土地」一直都是原住民族賴以為生的「生活土地」。第六章最末節則鎖定「土層般的剖面視角」探討黃崇凱的《文藝春秋》與百年台灣文學作家傳統之關係。最終章(持續欠缺的「空白主體」與未來展望)統整各章論述重點,並再次主張以「土地」作為文學批評視域能提供的台灣文學新論述。

心經三法印經變圖

為了解決送報紙 的問題,作者釋拾得 這樣論述:

方寸篆刻藝術裡,涵蘊著宇宙生命的本質 走在藝術之路上的人,就是行者 ★以「書畫印」詮釋《心經》,超越古今中外時空隔閡 ★「念新新念」精神,創作中清淨身心,解脫煩惱 鑿痕將近五十年的拾得法師,學習弘一大師精神,續佛法燈,念處禪修,「以禪入書」將佛陀本懷藉由「書、畫、印」的創作「從書出禪」,「以禪入印」。 《心經》是釋尊開示照見五蘊皆空,度一切苦厄的究竟心要。拾得法師三十歲以前為母親刻下第一套,到了二○二○年,六十六歲刻下第五套。五十三句《心經》,以佛像或圖騰融入,如同微版畫,更以水墨畫及書法詮釋經文,形成三法印經變圖。 對拾得法師而言,創作的每一筆,都是從正念中那

生滅新的一筆,這樣創作當下就是禪修修行,就是「還至本處」,自在快樂的生活禪。 好評推薦 「金石無古今,藝事隨時新,如如實相印,法法顯其真。」—弘一大師 「拾得法師藝術創作與佛教義理與禪修緊密結合,經過深觀禪修,透視到生命的本質,自然會感動善士法友,可謂現代佛教藝術創作的上乘之作,也必然會留名青史。」—釋寬謙(覺風佛教藝術文化基金會創辦人) 「在我篆刻快五十年的漫長歲月裡,技法的鍛鍊是放下的,『以禪入印』,『從印出禪』及平常的生活禪,湛然淨化身口意,行深般若波羅蜜多的當下,我即篆刻篆刻即我,不一不異,行刀當下內心平靜安樂自在無憂。」—釋拾得

呂赫若小說改編舞台劇 之互文性研究: 從〈牛車〉到《巨輪》

為了解決送報紙 的問題,作者郭陽山 這樣論述:

「臺灣第一才子」呂赫若(1914-1950),自1935年發表〈牛車〉獲刊於日本《文學評論》雜誌後,成為繼楊逵〈送報伕〉之後,第二位進入日本文壇的臺灣作家作品,也是日治時期躍登日本中央文壇最年輕的小說家,自此其作品便受到各界矚目。〈牛車〉一文描寫日治時期臺灣人於殖民統治下之生活景況,在社會變遷下,底層人民的真實寫照,與過渡時期的頑抗心理。除了有其文學價值之外,也具有歷史意義。 2019年,臺灣青年劇團改編呂赫若之〈牛車〉,演出舞臺劇《巨輪》,本劇改編將時空拉至2079年地球核爆後的廢墟,文明在核脈衝摧毀下消失殆盡,生活回歸原始,在此困境中將人類幽微的人性更加突顯出真誠與荒謬之處。比較兩個文

本,其創作時間相差逾七十年,編劇的改編策略為何?前文本與改編文本之間的互文性為何?本研究以熱奈特(Gérard Genette)之承文本性理論中的戲擬(parody),從改編策略、故事結構、劇中腳色以及兩個文本中所蘊含的社會文化,分析《巨輪》如何對〈牛車〉進行承文本戲擬,並以互文性理論,驗證研究者在閱讀兩個文本時,所產生的「既視感」(Déjà vu)從何而來。

送報紙的網路口碑排行榜

-

#1.快訊/高雄送報男疑違規轉彎送菜車撞上噴飛10公尺喪命

警方初步了解,送報生疑似為了搶時間,才會逆向行駛,而小貨車駕駛經過酒測,確定沒有酒駕,完整詳細車禍原因還有待警方釐清。 △高雄一名送報生被賣菜郎 ... 於 www.ettoday.net -

#2.送報人@ 阿文的書房 - 隨意窩

送報 人 三百六十五天,我只休過年的幾天。 除非颱風,我風雨無阻, 每天很早就要出門,我要在人們早餐之前將報紙送到。 我能做的很有限,最多兩小時,再晚, ... 於 blog.xuite.net -

#3.送報伕 - 臺灣華文電子書庫- 國家圖書館

送報 伕 問題回報 · 作者: · 出 版 地: · 出 版 者: · 出 版 年: · 頁數: · 登 錄 號: · 影像來源: · 典藏機構:. 於 taiwanebook.ncl.edu.tw -

#4.109-2 「送報小天使」與「圖書小志工」熱心服務表現優良

109-2 「送報小天使」熱心服務表現優良四年一班 唐臻鈺四年一班 林軒樂四年一班 林宜蓁四年一班 陳潓歆四年一班 林昱辰四年一班 蔡淯植四年四班吳艾霖 於 www.ncyes.ncyu.edu.tw -

#5.送報袋- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦送報袋商品就在蝦皮購物!買送報袋立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#6.【自由副刊】送報生

但是以台灣大多數報紙每份10元的售價,扣除掉採訪、編輯、製版、印刷的支出,再加上紙張、油墨等報社成本,以及負責招攬訂戶與收費之售報單位的費用,能落到送報生的勞務 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#7.[心得] 送報生時薪160 - 看板part-time - 批踢踢實業坊

工作時間/地點: 送報生/台中◎工作內容/薪水: 送報+收報費/號稱160 心得分享: 於 www.ptt.cc -

#8.送報紙的穿搭 - Dappei 搭配

風格是學習服飾穿搭最重要的元素之一,可以掌握各種風格的重點,在學習服飾搭配的路上就可以更得心應手,讓我們一起來看看包含風格「送報紙」的內容。 於 dappei.com -

#9.送報紙的輪胎選擇(急) - Mobile01

送報紙 的輪胎選擇(急) · 1.建大鱷魚王K438 · 2.正新鯊魚王C6105 · 3.正新C6000 · 4.建大K411 · 5.華豐DM-1032 於 www.mobile01.com -

#10.獨/心疼龍劭華!80歲鄰曝「他當送報生」薪水供養父 - 奇摩新聞

龍劭華是台中龍井人,於龍井國中畢業前都居住在養父工作的自來水塔管理宿舍,他的人生宛如一齣戲,兒時就被生母和養父遺棄2次,國中老師說,曾聽聞龍 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#11.〈獨家〉報社請不到派報生郵差幫忙送報

記者:「看到郵差來送報紙,會不會感覺很親切?」民眾:「會啊。」 原來東河鄉泰源山區40戶民宅地處偏遠,家家戶戶都有訂報,但報社請不 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#12.臺中市立圖書館> 書目資料

條碼號 館藏地 索書號 館藏狀態 資料類型 31708000995941 北區兒童繪本區 J 874.59 4014 借出; 2021/10/05 中文童書... 31708000945643 北區兒童繪本區 J 874.59 4014 在架 中文童書... 31703000212839 北屯兒童青少年區(工程中) YA 874.59 4014 在架 青少年資料 於 ipac.library.taichung.gov.tw -

#13.送報紙素材PNG - 透明背景圖片_向量圖案免费下载 - Pngtree

除了PNG格式的圖片外,您還可以找到送報紙矢量,psd文件和高清背景圖案。 您可以在每個圖像的頂部看到PNG,PSD,EPS或AI格式,這些格式可以幫助您通過單擊按鈕直接下載所需 ... 於 zh.pngtree.com -

#14.邮递员春节日送报纸3000份7年从未回老家过年 - 新华网

邮递员春节日送报纸3000份7年从未回老家过年---自从2012年入行成为邮政一员以来,陈龙一直是东四邮局投递部一名最普通的投递员,每天要完成两次分拣、 ... 於 www.xinhuanet.com -

#15.是不是送报纸的来了?my textbook says it means “is that the ...

送报纸 的(人) This is similar to "the + adj." in English. 老的少的坐在一起。 The old and the young sat together. 是不是送报纸的来了? 於 hinative.com -

#16.「派報員」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

2021年11月25日-284 個工作機會|華臻虹黃金酥| 門市工讀生/ 門市派報生【華臻虹_太上騰股份有限公司】、派報人員(雙週領現金)【臺北市私立椰林教育文理短期補習 ... 於 www.104.com.tw -

#17.擠下Uber Eats!日本最大外送平台,用傳真機+送報生上演大 ...

日本最大外送平台,用傳真機+送報生上演大逆襲. 【疫情管理戰報】Uber Eats在日本遇上勁敵!自聘外送員的本土業者「出前館」,策略看似過時,會員、 ... 於 www.cw.com.tw -

#18.送菜車撞送報機車67歲送報員撞飛送醫不治 - 民視新聞

高雄鳳山凌晨發生一起死亡車禍,送報機車左轉時遭到直行的送菜車撞上,機車被卡在貨車車底拖行10公尺,貨車駕駛毫髮無傷,但67歲的送報生當場被撞飛30 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#19.牛皮送報生報童帽黑色皮帽 - MAJORLIN

牛皮送報生是一種報童帽(Newsboy cap) ,是扁帽(Flat cap) 的一種, 這款報童帽是8片式的窄體款式,較一般扁帽更為立體有弧度。 帽身表面使用變色油蠟牛皮, ... 於 www.majorlin.com.tw -

#20.送報伕 - 中學生網站

一、圖書作者與內容簡介:. 送報伕這本書是由楊逵所寫,楊逵的作品大多都是敘述日治時代,日本人是怎樣對待台灣人,並且很清楚的描寫出台灣人是怎樣被日本人用殘酷的 ... 於 www.shs.edu.tw -

#21.【攝影報導】風雨無阻送報逾三十載八旬翁為愛與生活堅持

騎著掛上收納袋的摩托車,穿著厚厚的擋風衣,戴了頂紅紅的帽子,來到黑夜裡的超商門前整理報紙,再派送到各家戶。數十年來,這些是送報員侯國成的日常 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#22.蘋果與巴菲特合作推出一款超逗趣的送報紙遊戲,玩完感覺很空虛

蘋果公司原本沒有在製作遊戲,不過突然替投資人巴菲特推出了一款名為Warren Buffett's Paper Wizard 送報紙遊戲,最主要是為了要替這名蘋果最大股東童 ... 於 mrmad.com.tw -

#23.我在德國送報紙:終究還是出來賣體力了 - 每日頭條

問:哦,新聞,那你是送報紙的嗎? ... 德國一般僱傭學生、家庭主婦和退休老人來兼職送報,純體力活,地點就在住所周邊,早七點之前要送完,每天送報 ... 於 kknews.cc -

#24.送報紙-新人首單立減十元-2021年11月|淘寶海外

去哪儿购买送報紙?当然来淘宝海外,淘宝当前有234件送報紙相关的商品在售,其中按品牌划分,有DIY2件、猜米1件、傳奇一派43件、微時光34件。 在这些送報紙的報紙種類 ... 於 world.taobao.com -

#25.做夢夢見送報員好不好 - 周公解夢大全

夢見送報員在給別人送報紙,預示著自己將會與機會失之交臂。 夢見送報員送來報紙,表示你在工作上的努力即將得到成果,你可能會從一個無名小卒,從此走向成功與名聲遠 ... 於 www.golla.tw -

#26.送報生 - 在我的房間裏

... 高的好幾捆地方報紙和廣告傳單時,我就開始發愁。這些紙張起碼有一百公斤重,沒有運輸工具的我怎麼去分送報紙呢?緊急向派報公司求援,今早一輛附有兩個大袋子的雙輪. 於 yingming.pixnet.net -

#27.[心得] 送報生時薪160 - 萬事達派報DM萬事皆可達

工作時間/地點: 送報生/台中◎工作內容/薪水: 送報+收報費/號稱160 心得分享: 網誌好讀板http://thecatshouting.blogspot.tw/2014/03/160. 於 elizabo0bpcv6.pixnet.net -

#29.箱包袋類-送報袋 - 弘山塑膠有限公司

規格、尺寸、顏色、樣式皆可客製。 也可作為送便當袋使用。 Previous. 送報便當袋(內含木板). 於 www.hsp.com.tw -

#30.送報伕創意閱讀寫作坊 - Facebook

教室電話請來電:(06)2906995 兒童文學台灣文學(兒童老人閱讀世界) 新窩http://mypaper.pchome.com.tw/kellywu0653abc 舊窩... Tainan, Taiwan 701. 於 www.facebook.com -

#31.高雄訂報-聯合報自由時報中國時報蘋果日報

我們提供高雄地區優惠的訂報及送報服務,高雄地區訂報優惠-聯合報、自由時報、中國時報、經濟日報、工商時報...等各大報. 於 www.news-paper.com.tw -

#32.送報生的夏天- momo購物網

促銷價, 320. 作者, 凡斯·瓦特. 出版社, 小天下. 裝訂方式, 精裝. 出版日期, 2014/08/21. 付款方式. 信用卡; /貨到付款; /超取付款; /LINE Pay; /Google Pay ... 於 m.momoshop.com.tw -

#33.狐狸佛之家::笑話-送報紙的路線 - 新浪部落

笑話-送報紙的路線. 2016/04/09 04:05 PM. 回應:0 人氣:4,976. 字級變小. 字級變小. 字級加大. 字級加大. 下一則建寺造塔福無量礙人修行禍無邊的附件. 於 blog.sina.com.tw -

#34.[問卦] 現在還有人會送報紙嗎? - Gossiping - PTT生活政治八卦

現在外送員一大堆而且怎麼樣也比送報紙的好賺送報紙的送一份15元的報紙也是要騎車跑來跑去外送員送一餐平均下來怎麼樣也是15元的幾倍利潤差這麼多還會 ... 於 ptt-politics.com -

#35.送菜車撞送報機車67歲送報員撞飛送醫不治 - LINE TODAY

高雄鳳山凌晨發生一起死亡車禍,送報機車左轉時遭到直行的送菜車撞上,機車被卡在貨車車底拖行10公尺,貨車駕駛毫髮無傷,但67歲的送報生當場被撞飛30 ... 於 today.line.me -

#36.送報的意思- 漢語詞典

漢語網送報的解釋:投遞電報。《官場現形記》第十回:“陶子堯道:'……諒來我這里一定也有電報的。'話言未了,齊巧電報局里有人送報到來。”指投遞報紙。如:他每天送報一 ... 於 www.chinesewords.org -

#37.金湖一名送報生狀告女訂戶與二名男子涉嫌傷害 - 金門日報

金湖地區一名送報生送報紙時遭狗追咬受傷自行就醫後,又繼續趕往金沙送報,結果引起女訂戶不滿,女訂戶「碎碎念」嫌他送得晚,好像在送「晚報」,雙方一度發生言語衝突 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#38.送報男孩 - 教會公報社網路書房

其實,在天還沒亮之前,在我們都還熟睡時,已經有人悄悄地離開舒適溫暖的床、在廚房吃完麥片,準備為每戶人家送報紙…… 大家熟悉的兒童文學作家戴夫‧皮爾奇(Dav Pilkey), ... 於 buy.pctpress.org -

#39.送報紙一個月大概有多少錢? [論壇存檔] - 第2頁

最初由ellery 發表希望開板者不要只寫如題這樣太敷衍了. :mad: 我有親戚就是在送報紙每天晚上8點就要睡覺早上4點就要起床. 於 www.pczone.com.tw -

#40.你好,我是送報員 - 工作板 | Dcard

你送整個虎尾嗎? 對,我每天都大概凌晨3:30的時候就要起床然後在報社等工廠的貨車把報紙送來給我們你以為拿到報紙就可以快樂的飛奔出報社然後小李飛 ... 於 www.dcard.tw -

#41.12歲男孩送報50萬份,終成世界首富:有想法馬上行動的人有 ...

巴菲特的炒股經歷和後來創造的一個個投資奇蹟被外界傳頌,但是不為人知的是,他在十二三歲的時候,就開始在凌晨四點起床送報紙。 於 twgreatdaily.com -

#42.送報的英文怎麼說 - TerryL

The newsboy didn' t deliver papers today. 報童今天沒送報來。 Norman, who years before had earned pocket money by delivering newspaper, now went to work to earn ... 於 terryl.in -

#43.早晨送報生|奕冠書報社|桃園市桃園區工作|兼職工作 - Yes123

桃園市桃園區職缺。【工作內容】早晨將各大報投遞至客戶信箱。薪資:時薪190元。職務類別:派報/傳單。休假制度:依公司規定行業特殊無假日,請衡量自身狀況。 於 www.yes123.com.tw -

#44.[問卦] 有人做過送報或送羊奶的工讀生過嗎? - PTT八卦政治

肥肥昨天半夜出去買東西看到有那種一大早就在送報的派報生小時候家長跟我說這種工作好辛苦感覺真的很勵志要一大早就騎車去送報以前還有送羊奶有人做過 ... 於 pttgopolitics.com -

#45.江順楠黃新婷孫又揆陳紫婷

一開始,我們對於派報員的想像有部份源於”送報生”的形象,電影裡年輕的. 小夥子輕快地打工賺外快,邊吹口哨邊把報紙丟到每一家的信箱裡。無論是在年. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#46.送報的英文翻譯 - 海词词典

例句 · 我的兒子專跑一條送報路線,他每天遞送晨報。 My son has a newspaper route. He delivers the morning paper. · 約翰獲得了一份上門送報的工作,便自以為了不起。 於 dict.cn -

#47.送報紙好還是羊奶好

送報紙送報紙 工作徵人英國王室聘管家端餐點送報紙年薪70萬送報童送報送報生送報童帽送報童教學特急送報童送報薪水. 於 www.tnscg.com -

#48.送報男孩/閱讀/親子天下

送報 男孩在想什麼呢?為什麼他清早出門工作這麼快樂?一個讓每個小人物心滿意足的故事!獲美國繪本界最高榮譽「凱迪克榮譽獎」天亮後,我們做的第一件事情是什麼? 於 www.parenting.com.tw -

#49.國家影視聽中心【致憤青.文協影展】 - OPENTIX兩廳院文化生活

【致憤青.文協影展】送報伕+不屈的魂靈—楊逵、【致憤青.文協影展】台灣新文學之父—賴和+安安靜靜林雙不、【致憤青.文協影展】破輪胎、【致憤青. 於 www.opentix.life -

#50.送報作文「共10+篇」

送報紙 的大哥哥劉希茹“叮咚!叮咚!”門鈴響了。我開門一看,原來是送報紙的大哥哥呀!咦,下這麼大的雨他怎麼還在送報呢?大哥... 於 big5.baiyunpiaopiao.com -

#51.台灣文學家楊逵故事繪本(一):水牛&送報伕(精裝) - 讀冊

台灣文學家楊逵故事繪本(一):水牛&送報伕(精裝). 楊逵. 台南市新化區公所. 9789860252422. 能在高度自由化、民主化台灣生長,是我們最大的福氣,藉由閱讀跨越時代 ... 於 www.taaze.tw -

#52.送報伕(電子書) - PChome 24h購物

本書名為《送報伕》,然實際上除楊逵的數篇小說以外,還收錄其他光復前的文學作家作品匯集成冊,作者雖不如賴和等人的名聲響亮,但是對於台灣這片土地上的殷殷期盼與 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#53.見證臺灣新聞自由我賣了一輩子的報紙 - 風傳媒

年輕的時候,工作不輕鬆喔,送報、賣報、推銷、代收廣告,從早到晚跟報紙有關的事情我都做。每天清晨三點出門,騎著摩托車去臺北車站拿報紙,後來報紙從兩張變三張、六 ... 於 www.storm.mg -

#54.送報員- 維基百科,自由的百科全書

報童(英語:Newspaper boy)是一種職業,通常是十幾歲的小男孩受僱於報社,根據分配的街道和路途,給報紙的訂閲者分送報紙。他們通常騎自行車工作。 於 zh.wikipedia.org -

#55.角色| 送報伕 - 新化國中WP

佐藤(簡稱:佐). 楊黃經田中介紹,而認識的第二個日本朋友,常會為了社會上的不公之事,而仗義挺身直言;此次便 ... 於 wp.shjhs.tn.edu.tw -

#56.漢典“送報”詞語的解釋

送報 網路解釋. 百度百科. 送報. 送報有三種含義:投遞電報;指投遞報紙;老北京的 ... 於 www.zdic.net -

#57.送報員- 台中市-大里區打工兼職資訊|518熊班

打工兼職看這裡-久昌廣告社誠摯招募送報員,晨間送報員:早上約04:00-07:30(可兼職)備125重機車(一天約2.5-3.5小時)路況不熟會有老送報員帶區, 電話:0968766307黃主任, ... 於 www.518.com.tw -

#58.在台北市的派報工作 - Careerjet

新北市板橋區. 時薪160元. 10/05 工作內容1.兼職短期排班派報工讀。 2.派發公司型錄DM。 3...。 4.於指定時間內於指定區域內進行派報(時段可彈性) (此職缺為短期) … 於 www.careerjet.tw -

#59.台北市.新北市今天訂報明天準時送報- 和昇.集美報業服務中心

台北市.新北市專業訂報、送報派報、夾報、DM服務,準時送達ー我們提供聯合報、自由時報、中國時報、經濟日報、工商時報、蘋果日報訂報優惠、專業送報、夾報服務、準時 ... 於 newspaper-delivery.com.tw -

#60.爬5樓送報紙卻被開除...他向「沒有」借東西 - 商業周刊

輔大在新北市的新莊區,40年前是一個偏僻的小地方,沒什麼打工機會,而且白天要上課,你猜他懇求來的是一份什麼工作? 送報紙! 小兒麻痺,送報紙到5樓. 於 www.businessweekly.com.tw -

#61.台北市派報業職業工會台北市派報業職業工會

台北市派報業職業工會. 台北市中正區重慶南路一段99號805室 · 電話:02-2331-8252 · 傳真:02-2389-9354; 服務時間:週一~週五AM9:00~PM5:30 ... 於 www.papao.com.tw -

#62.送報- 人氣推薦- 2021年11月 - 露天拍賣

共有601個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和送報相關的商品. ... 防雨帆布袋郵政包物流可印字袋送報紙后架搭子踏板車摩托側邊 ... 於 www.ruten.com.tw -

#63.勵志小說:送報的少年

勵志小說:送報的少年放暑假的時候,給我家送報的換成了一個十七八歲的少年。我家住6樓,每天清早8點多鐘的時候,便有一陣輕捷的腳步聲急急地上樓來了。不論睛天雨天, ... 於 www.zeelive.com.tw -

#64.日本送報生送錯報紙收到意外來信獲91歲婆婆暖心打氣感動網民

雖然科技普及,網上看新聞已成日常,但日本仍然有不少人閱讀實體報紙。日本一位送報生因一時送錯報紙而意外獲得91歲婆婆來信,婆婆在信封寫上「加油, ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#65.送報英文 - 查查在線詞典

送報 英文翻譯: [ sòngbào ] deliver newspaper…,點擊查查綫上辭典詳細解釋送報英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯送報,送報的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#66.送報時光 - 人間福報

颱風天送報,得努力穩住單車,穿過狂風暴雨,力保報紙平安送到訂戶家裡。年輕的我在颱風天奔馳,以為自己是穿越風雨的俠客。 每天都與時間賽跑,趕早送報 ... 於 www.merit-times.com -

#67.送报纸_ 搜索结果

点击查看更多相关视频、番剧、影视、直播、专栏、话题、用户等内容;你感兴趣的视频都在B站,bilibili是国内知名的视频弹幕网站,这里有及时的动漫新番,活跃的ACG氛围 ... 於 search.bilibili.com -

#68.2017南臺灣社會發展學術研討論文集韌性社會‧跨域共創

但對送報生來說,他們不僅需達到報社對他們的期待,同時也得要做到訂戶的要求,因此就算報社 ... (工會受訪者李大哥)颱風天不送報,除了當天報紙成本得由送報生自行吸收, ... 於 books.google.com.tw -

#69.送報伕- 「臺灣文學全集」主編 - Readmoo讀墨電子書

《送報伕》電子書- 本書名為《送報伕》,然實際上除楊逵的數篇小說以外,還收錄其他光復前的文學作家作品匯集成冊,作者雖不如賴和等人的名聲響亮,但是對於台灣這片 ... 於 readmoo.com -

#70.派報社找萬事達,專業派報、夾報、發傳單、舉牌、大台北派報 ...

信箱派報,廣告夾報,發傳單請找萬事達派報社~電話:02-8666-9955,免付費服務電話0800-58-7899,新北市新店區安康路一段302-3號. 於 www.8dm.com.tw -

#71.創新帆布行-商品介紹【送報袋、便當袋(特A級)】

送報 袋、便當袋(特A級). 商品型號:E003. 建議售價:, 1950. 規格:長:1.8尺(54.5cm),2尺(60.6cm),2.2尺(66.6cm). 分類:袋類產品/ 耐操系列. 我要推文. 於 www.prostaff500.com -

#72.工商時報

... 投資理財、股匯、期貨、房地產、生醫、名家評論、樂活、書房、專題、影音等多元內容,並提供電子報紙下載及全版閱讀,是專業經理人與投資大眾獲取資訊的最佳選擇。 於 ctee.com.tw -

#73.送報的小孩 - 博客來

書名:送報的小孩,語言:繁體中文,ISBN:9789867378125,頁數:208,出版社:福地出版,作者:許正芳,出版日期:2005/03/03,類別:童書/青少年文學. 於 www.books.com.tw -

#74.免費送報?林于凱:本是鄰里長「辦公補助費」市府預算變「報 ...

日前高雄各地鄰里長都收到報社的廣告信,報社稱只要向區公所、里幹事登記,就可收到「免費」送報及贈品,但是經過詢問區公所之後,才知道這根本是原本 ... 於 www.peoplenews.tw -

#75.撞擊瞬間曝光!兼差送報顧病妻暖夫摸黑上工遭菜車撞飛慘死

新增:送報生身分、撞擊影片) 高雄市鳳山區凌晨近5時發生一起重大車禍,騎機車的曾姓男子(67歲)半夜兼差當送報生,想多一份收入,卻在行經澄清路, ... 於 tw.appledaily.com -

#76.送報生安全帽

送報 生安全帽. 店面地址. 河南路二段372 407 - 台灣. 開啟地圖>. 聯絡資訊. 電話: 0932-618-929. 營業時間. 營業時間:11:00~22:00. 搜尋關鍵字: 安全帽. 安全帽 於 www.solhelmets.com -

#77.凌晨送報生職缺, 1850 個職位

2.執行門市外場服務工作、外送服務、門市衛生清潔工作。 薪資待遇時薪160 元 上班地點台南市東區東寧路492號 上班時段日班上 ... 於 tw.jooble.org -

#78.【職場視角。晨間送報員】你適合晨間送報員的工作嗎?

來送報紙好了! 腦海裡浮現許多電影以及名人孩時打工送報的勵志橋段. 可以更認識路名,還有額外收入,多好! 但是現實跟想像畢竟還是有一段差距,怎麼說呢? 於 t183w80.pixnet.net -

#79.送報伕楊逵

此文本送報伕,利用故事來探討日治時期被打壓的台灣人,在台灣,資本主. 義如何壓榨著無產階級的農工,如同吸他們的血,刮他們的肉,想擠乾他們的骨. 於 project.ncnu.edu.tw -

#80.送報- 教育百科

ㄙㄨㄥˋ ㄅㄠˋ sòng bào. 開啟關聯 取消關聯 收藏 開啟詞條名稱:送報QRcode分享. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#81.一個人生,三種文化:中國.日本.美國文化對人格形成的自我分析

有一天,我們初二的大女兒很興奮地回家,她說有位住在臨近的同學不想送報紙了,所以她立刻答應接手同學的工作,繼續送報紙。我曾經聽人家說過,孩子送報紙要早上很早起床, ... 於 books.google.com.tw -

#82.〈送報伕〉在中國:《山靈:朝鮮台灣短篇集》與楊達小說的接受

柳書琴,楊逵,胡風,〈送報伕〉,〈新聞配達夫〉,《山靈》,《弱小民族小說選》,左翼文化走廊,Yang Kui,Hu Feng,“Newspaper Man,” Mountain Spirits,S,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -

#83.都是甘苦人!單親媽清晨趕送報紙巷口擦撞送羊奶車 - 三立新聞

高雄清晨四點半發生車禍,兩輛機車疑似沒有減速在巷口擦撞,送羊奶的女子傷勢比較嚴重,緊急送醫;送報紙的婦人自己也受傷,但卻擔心報紙沒送完, ... 於 www.setn.com -

#84.【千葉・東京】早晚送報人員|送報+報費收取人員|N2~N4可 ...

[日本工作機會]〈千葉|報紙配送人員|需駕照〉 有興趣請點我應徵:☆悠閒送報紙,不用接觸人!☆協助新人訓練,不怕沒經驗~☆到東京只需一個小時! 於 www.backpackers.com.tw -

#85.我在德国送报纸_工作 - 手机搜狐网

但我想赚钱的心还是不死,最后在学长的指点下,我找到了一份德国小孩打工首选的活儿——周日早上送报纸。我一手拉着小车,一手拿着一张A4纸打印的简易 ... 於 www.sohu.com -

#86.自由時報送報生甘苦談-第一大報,血汗打造? - blackjack的 ...

先談送報生的工作時間。 送報生的工作時間因人而異,有些人快有些人慢,大部份在3至4小時左右。有時候 ... 於 blog.udn.com -

#87.送報員

報童(英語:Newspaper boy)是一種職業,通常是十幾歲的小男孩受僱於報社,根據分配的街道和路途,給報紙的訂閲者分送報紙。他們通常騎自行車工作。 於 www.wikiwand.com -

#88.這些都是送報紙的路線

這些都是送報紙的路線 ... 阿爸生重病住院當中,病床圍繞著太太兒女和護士,阿爸終於張開眼睛對兒子說:. 「爸爸就把仁愛路從12巷至22巷通通送給你;. 敦化南路所有的辦公 ... 於 fsuelee.pixnet.net -

#89.送報伕-臺灣文化入口網

嚴寒大雪,臺灣的楊君到報社應徵送報伕,說明來意後,老闆示意他閱讀條款,如果 ... 圓保證金,楊君身上僅剩6圓,老闆稱看他可憐通融他工作,日後跟著田中先生送報。 於 toolkit.culture.tw -

#90.開眼電影網

送報 伕Paperboy. 文化部籌劃將臺灣經典文學改編並製拍影片,透過影像為文學發聲,即為《閱讀時光》系列高畫質影片,集合而成向臺灣作家致敬系列影集。 於 app2.atmovies.com.tw -

#91.夾報紙|夾海報|夾傳單|夾DM|夾報社 - 派報夾報發傳單

接受客戶委託,將客戶印製完成之文宣品,依客戶所指定行政區內, 找所涵蓋下之送報單位,將海報文宣品由送報生,夾入要派送的報紙內,與報紙一起送達訂戶住家內,達成廣告 ... 於 www.dm9898.com -

#92.送報男孩| 誠品線上

作者, 戴夫.皮爾奇. 出版社, 玉山社出版事業股份有限公司. 商品描述, 送報男孩:送報男孩在想什麼呢?為什麼他清早出門工作這麼快樂?一個讓每個小人物心滿意足的故事 ... 於 www.eslite.com -

#93.送報紙-價格比價與低價商品-2021年11月

送報紙 價格比價與低價商品,提供送報袋、送報生安全帽、可頌抱枕在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找送報紙相關商品就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#94.送報紙工作職缺/工作機會-2021年11月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【送報紙工作】送報員、早報送報員、區域送報價單人員、工讀送報價單人員、收檢兼行政人員、案件專員、行銷小編、主治醫師等熱門工作急徵。1111人力銀行 ... 於 www.1111.com.tw -

#95.凌晨四點的都市忙碌的送報夫- 兩岸藝文

我站著看了一會,身邊的一位阿公,脖子上掛一條白色毛巾,正低頭清數報紙的數量。送報夫?是和我在楊逵的《送報夫》裡看到的那樣嗎,隱忍的、名不見 ... 於 www.chinatimes.com -

#96.雲台書屋--現代文學--楊逵--送報夫

「好的,我們兩個互相幫助,拚命地幹下去罷。」 這樣地,每天田中君甚至節省他的飯錢,借給我開飯賬,買足袋。 「送報的 ... 於 www.b111.net -

#97.你是送報紙的?

洗車工:“你是送報紙的?” 我反問:“你從哪裡看出我是送報紙的?” 洗車工:“車上的袋子不是裝報紙的嗎?” 你是送報紙的?3225 ... 於 forum.jorsindo.com