追王靖雯歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李雨夢寫的 島嶼.浮城:15則香港人在台灣的生活札記 可以從中找到所需的評價。

東吳大學 音樂學系 江玉玲所指導 陳楷郁的 從內特爾的涵化論述探討陳泗治作品的音樂實踐 (2021),提出追王靖雯歌詞關鍵因素是什麼,來自於內特爾、陳泗治、涵化、融合、在地音樂。

而第二篇論文臺北市立大學 音樂學系碩士在職專班 林小玉所指導 鄧琬亭的 1994年到2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之內容分析 (2020),提出因為有 音樂教育社會學、學位論文、內容分析、社會階層化、制度、族群與多元文化教育的重點而找出了 追王靖雯歌詞的解答。

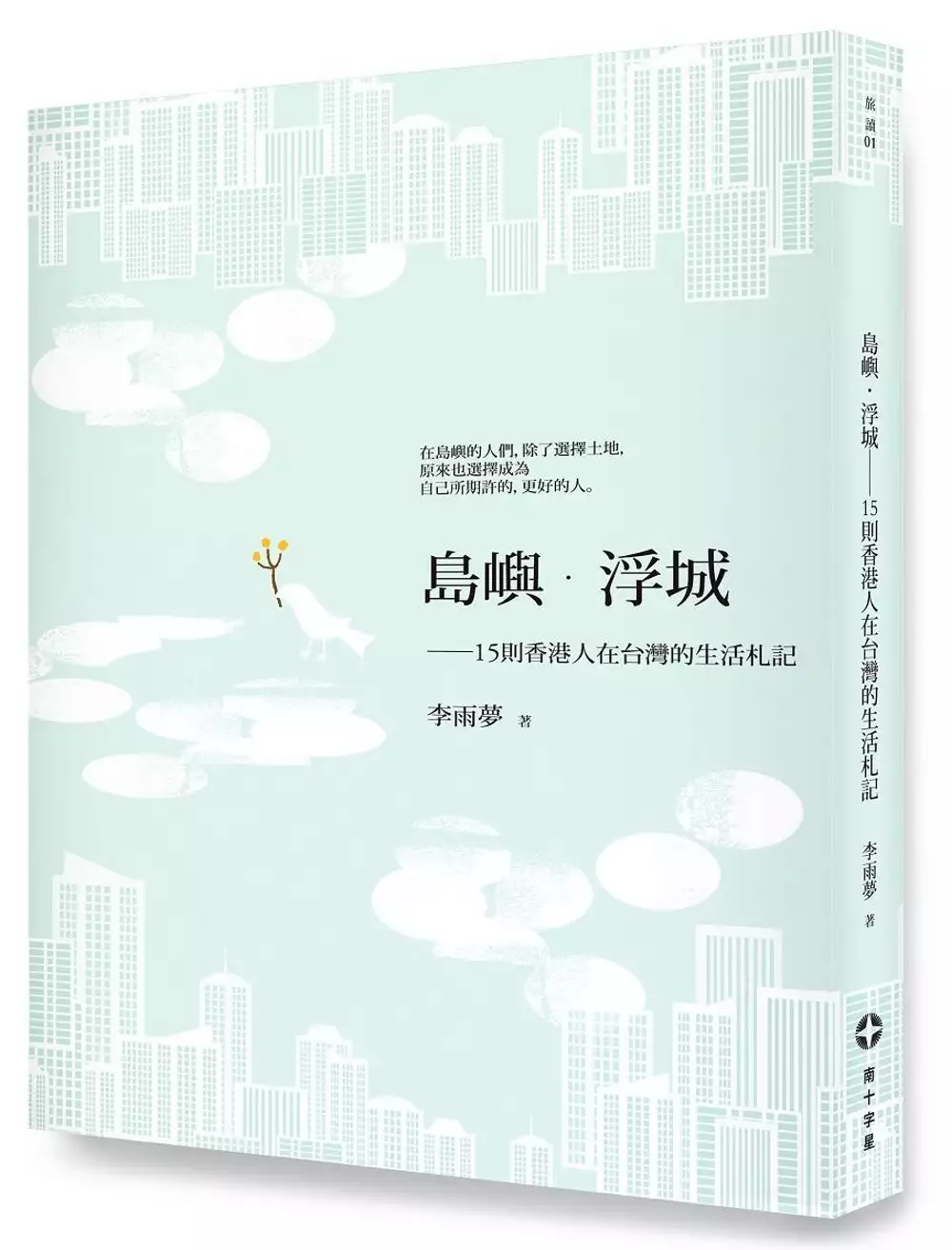

島嶼.浮城:15則香港人在台灣的生活札記

為了解決追王靖雯歌詞 的問題,作者李雨夢 這樣論述:

二○一四年的初春,李雨夢第一次踏足台灣,並計畫於此地停留半年。在充斥著「小確幸」的寶島,我不知道到底會遇上甚麼事、甚麼人,又會經歷到些什麼。於是,帶著種種的未知,抱著諸多的問號,還有渴望一嘗在異地生活的滋味,她來到了這片距離香港八百五十公里的土地上。機緣巧合下,展開了一個與在台港人交流的訪談計畫,嘗試了解這樣一個群體的生活狀況。 跨越在島嶼與浮城之間,李雨夢透過這一本書,十五篇採訪記錄,追尋流動在兩地的生命故事,包括她自己。 本書特色 在島嶼的人們,除了選擇土地,原來也選擇成為自己所期許的,更好的人。 ◎本書收錄15則香港人在台灣的生活故

事,從咖啡店主人、牛雜湯老闆、到音樂創作人,蒐羅在列。讀者可以索驥閱讀,閱讀多元香港移居台灣圖像。 ◎以「說故事」的方式,讓你看完本書,依然記得這家店、這位香港人,並深刻記下他們生活在台灣,最動人的故事。 ◎這本書的故事,不只是說台灣故事,也是說香港的故事。台港互為對照,呈現兩地正在發生的歷史。 名人推薦 「微妙的時代困境和背景,讓台灣成為香港最接近的溫暖異地,從那兒汲取的生活案例,成功和失敗與否,都像一絲遠方美好的極光,光明地放亮。」──劉克襄(作家) 「『台灣』是多數香港人嚮往的夢想天堂,台灣好山好水好有人情味,只是背後還有好多需要

克服的問題或是困難,你了解台灣有多少呢?究竟是選擇逃離香港還是愛上台灣呢?」──爵爵&貓叔(在香港生活的台灣插畫家) 「李雨夢的《島嶼•浮城》,採訪了十五個在台灣的香港人故事,正是提供了這一種眼光,從他人看向自己的雙城記、兩地書。」──房慧真(作家) 「『城內的人想出去,城外的人想進來。』期盼台灣朋友閱讀異鄉人的二三事,亦能對香港有多些的了解。」──吳蚊蚊(一舊雲旅行雜貨店長、寫作人) 「《島嶼․浮城》記錄了二十一世紀的香港人怎樣跟台灣談戀愛的故事,從相識、交往、以至計畫白頭偕老的生活歷練實證;淡淡的,卻充滿戲劇性之真人真事。」──Ali(香港插

畫家) 作者簡介 李雨夢 香港嶺南大學文化研究系畢業,曾為香港獨立媒體記者。二十二歲那年休學,在東南亞旅行與實習,並旅居台灣半年,一嘗獨立生活的心願。對世界的未知與好奇,讓她不斷思索如何在陌生的異地,將自身與當地連結的方法。這是《島嶼.浮城》誕生的由來,希望透過記錄香港人在台灣生活的故事,從他方經驗回看我城,讀出種種改變的可能與盼望。 推薦序/從他人眼中看見自己 房慧真 推薦序/我們選擇樂土,也選擇成為怎樣的人 吳蚊蚊 自序/生活在他方 Story 1 遠在他方的香港小食:士林夜市裡的十三座牛雜 Story 2 槍!在我們

的肩膀上:CY的阿兵哥日記 Story 3 追夢者的奏鳴曲:Canopy Café & Lifestyle Story 4 香港的大仁哥:古斌的台灣演藝生活 Story 5 聲音與憤怒:陳民官的音樂與人生 Story 6 六個完美的藝術家:當Artista Perfetto成為一種潮流 Story 7 以有涯隨無涯:政大教授蘇偉業 Story 8 漫活的創業家:林維源與台北漫步旅店 Story 9 飄洋過海的愛情:香港人妻Rositor Story 10 打狗上的香江風情:我愛香港茶餐廳 Story 11 島國半生緣:李勉之的漫畫人生 Story 12

國境之南:我們退休到後灣開民宿 Story 13 在島嶼上的放肆輕狂:紅眼的台灣求學與寫作 Story 14 巷弄中的青春夢:黑熊港式食閣 Story 15 離開是為了回來:自由工作者陳瑄 推薦序 從他人眼中看見自己 房慧真 雨傘運動期間,旺角街頭,藍絲帶挑釁,黑警打人,情勢最緊張的那幾天,在一個夜晚,我隨著李雨夢深入險地。 知道我一個異鄉人孤身到旺角,李雨夢臨時約我同行,我們約在旺角地鐵站口,來到亞皆老街、彌敦道的交會處,人群如海潮,一下就把我們淹沒。我們被捲入浪潮裡,忽而左擺,忽而右擺,黏膩而緊密的身體感,是在金鐘感覺不到的

。激情的身體其實都暗暗期待衝撞,一發覺藍絲的蹤跡,便團團湧上,還沒有開始唱起生日快樂歌,圍上了頂多反唇相譏,高舉手機錄下「證據」。和台灣318運動最大的差別是,這裡沒有要人守秩序的糾察隊,都是群眾自發,卻能懸崖勒馬,止於衝突前的臨界點。 我並非一張白紙,我帶著半年前記憶猶新的抗爭記憶而來,眼光裡時時帶著對照。二○一四年,歲次甲午,香港和台灣,藉由兩場民主運動,第一次這麼緊密相依。這年夏天也是李雨夢從大學休學,在外旅行一年的終點,她走過中南半島的越南、柬埔寨、泰國、緬甸,並非只是遊覽,她在異地觀察大選,在馬來西亞的獨立媒體實習,最後來到台灣住下半年,正好目擊了三月台灣的太陽花運動

,「跟隨著一個又一個年輕人,沿著梯子爬進被佔領的立法院內,自以為有種見證的責任。」我記得在那個夜晚,她問了我許多對於太陽花學運的想法,眼前疊映的是雨傘現場,什麼經驗可以學習,什麼錯誤可以避免。我們在十月深秋的旺角,共同回憶起台北濟南路,三月早春的那場騷動。 不知從何時開始,在台北觀光區的街頭,在捷運裡,在咖啡店,在誠品書店,甚至在東部花蓮的民宿,南部墾丁的沙灘,耳邊傳來的時常是廣東話。搭飛機一個小時就到的台灣,成了中港矛盾下,香港人喘口氣的他方,或者像何韻詩所說的「後花園」。這幾年也常聽香港朋友說,想要移民台灣,台灣的房租低廉,但工資奇低,讓他們卻步。這座當初在荷蘭人眼中驚豔不

已的婆娑之島「福爾摩沙」,如今政治紛擾,社會問題頻傳,台灣人時常以「鬼島」稱呼,為什麼還有人想來?比台灣更具國際化現代化的香港,如何反身過來,想像台灣?李雨夢的《島嶼.浮城》,採訪了十五個在台灣的香港人故事,正是提供了這一種眼光,從他人看向自己的雙城記、兩地書。 在閱讀《島嶼.浮城》的過程中,浮想連翩,頻頻招喚在「我城」裡其實一直存在的香港人,早在中港矛盾之前,他們就已前來。我讀中學時,同學間已經不耐於媽媽愛去的家庭美容院之老土,我們習慣存零用錢,去裝潢新潮的店找香港設計師剪頭髮。香港師傅語言不通,動作俐落,把我削了短髮,像王靖雯剛出道唱〈天空〉的樣子,後遺症是那年夏天,我常被

叫做小弟,在進入女廁時被投以白眼。這樣以香港設計師為賣點的髮型屋,也就是李雨夢書中所寫的湯建業,他的出香港記前後有兩波,第一波經營美容美髮生意,在台灣擁有好幾家美容分店。那是一九八七年前後的事,台灣解嚴前後,社會最有活力,也是經濟蓬勃發展的年代。湯建業卻生意失敗,毅然走進台灣工地,當起苦力揹水泥爬鷹架。 生活在他方,從來不是一件輕而易舉的事。 然後,便來到了一九八九,大限過後,富一點的移民美加紐澳,小康一些的就近落腳台灣。港式燒臘店鑽進街巷,成為台灣的庶民吃食。每間學校附近一定會有一間燒臘店,門口掛著雞鴨肝腸,師傅大多穿著一件白汗衫,拿起菜刀剁鴨腿、片叉燒,有模

有樣,鋪在白飯上,配上酸菜,桌上一定有一壺粗茶。從前總不能明瞭,為什麼白飯那麼多,沒有其他配菜,後來到香港,才知道這是給勞工苦力吃的「碟頭飯」,飯量多其來有自。在八九前後第一波大舉移民的香港人,學會一手燒臘手藝渡海而來,幫忙跑堂的通常也是一家人,店裡水清無魚,沒有太多裝潢,做點小生意,過上小日子,不知不覺間,安家落戶二十五年過去,當時的夫妻生一個孩子,如今都大學畢業了。 上髮型屋給香港師傅設計造型,上燒臘店外帶一個三寶便當,這是八九前後的第一波移民風景。那麼李雨夢書中的第二波「出香港記」,則大多不是因為單純的恐懼共產黨而遠離。第二波,是對於香港高度發展下的資本主義競逐,感到厭惡

,希望尋求另一種生活的可能。從謀生到尋夢,所以偏安一偶,沒有太大野心,經營咖啡館、開民宿的多了,學藝術做設計,讀文學寫小說的多了,尋求歲月靜好,現世安穩的可能性。 還是那句話,生活在他方,從來不是一件輕而易舉的事。 在墾丁後灣開民宿的年輕夫妻,原本想要逃離資本主義高度發達的香港,卻才發覺,資本主義無所不在,在靜好之地等著他們的是具有爭議性的大型開發案。與高牆妥協?或者與雞蛋站在一起,或者乾脆置身事外?反正本來就是一個外人?然而在土地上栽下一朵花,就有連結,就有感情。Kiky和Jacky選擇參加當地居民的自救會,一起阻擋怪手的到來。 真正的生活在他

方,就不是無憂的烏托邦。剛開幕的牛雜店碰到食安危機,來台灣體驗軍營生活的,遭遇洪仲丘案,即使只是開一間咖啡店,都沒有那麼簡單,生意清淡,工讀生工作態度不佳,台灣慢活、小確幸的另一面是不敬業、生產力遲滯。從他人眼中看見自己,看到台灣的保護主義,本地法規對於移民的不友善,不管是幫傭做工的東南亞人,還是創業自己當老闆的香港人,租房子要找擔保人,也要多付押金,且不能分期付款,要一次付清。在他人眼中看見自己,同時也看到,玩獨立音樂的香港僑生,只要一碗三十元的滷肉飯就能飽肚,三十元在香港要填飽肚子,無異於天方夜譚。在台灣,總還存留著一點點可能,給他的夢想。 雨傘運動之際,香港有難,因此書中

的受訪者,時常被質疑一個問題:此時選擇移民台灣,等於逃離和背棄嗎? 這讓我想起書裡有一間咖啡店,店名取為「Canopy」,用香港話指的是「罩蓬」,也就是中文的「婆娑」。咖啡店主人是這麼說的:「Canopy是我們在香港讀地理時,熱帶雨林樹冠的意思,我們叫它Canopy是因為《阿飛正傳》裡張國榮死前一幕,熱帶雨林的畫面,也是樹影婆娑的來源。叫Canopy,是因為想在樹冠上看美好的風光。」 在熱帶雨林的樹冠上,隨著樹枝搖曳擺盪,一覽最美好的風光。有了這個開闊的視野,與無邊的想像,也許,已經不需要答案了。 推薦序 我們選擇樂土,也選擇成為怎樣的人 吳

蚊蚊 晚上騎單車去清粥小菜店吃個宵夜也想來去吃個糖水冰,點了幾樣菜,要不是收銀櫃檯的媽媽講了幾句我聽不懂的台語,才發現我並非本地人。「你國語說得很標準呢!幾乎沒有什麼口音。」 一如眾多港人,我對台灣也同樣有著無以名狀的情結。滿城的咖啡香與弄巷書香,慢生活與人情味;年前因為出版首本書的緣起與這片土地結緣,不只曾住上三百六十五個日與夜,現在因工作亦常於兩地浮游。 初到台灣生活,在離公館捷運站步行十五分鐘的一幢四層古舊老房,跟編輯和她的兩個室友同住。三個女生分住大約八百呎(約二十四坪)的空間,儘管台北的房價愈來愈高,可幸在城市的邊緣地帶,仍能找到合理而

能負擔的棲身之所。在這青春的女生宿舍,交錯而真實的生活點滴,旅居的經歷不只有趣而更在地。比如每日一聽到巨大的音樂聲響,便要瘋狂奔跑追趕垃圾車;又比如盂蘭節,可以過得如此幽默,超級市場的超尺度貞子廣告和高掛的半價招牌,叫大家放心去「餵飽好兄弟」。 和這書裡的幾位受訪者是朋友,青年旅舍的熱血老闆,越洋當兵的古怪青年,還有來尋咖啡夢的其中兩位咖啡師;都曾經相聚在他們那間裝潢素白與摩登的咖啡館裡。這個序言,卻是良久未能動筆。以為帶著距離與作為旅人的自來自去,總希望對兩地可以有著比較客觀的看法。因為熟悉,因為喜愛,想說的太多竟變得不知從何說起。 近年港人移民台灣的話題炒得

更為熱哄,甚至無限發酵,膨脹。謝謝李雨夢的書寫和她筆下一個個努力在島嶼打拚的身影,在主流媒體的吹捧以外,讓嚮往與欲窺視異國生活的人們,得以有較為全面而多元的表述與參考。他方的人們各有不同的事業,有音樂人,教授,寫作人,和經營青旅的,咖啡館的,港式食店的創業者……。在追尋理想的片面歌頌,美好的旅遊包裝紙下,台灣亦面對不少問題。政治,貪污,薪資過低等,在小確幸之下,令人羨慕的風景潛藏著困境。 「城內的人想出去,城外的人想進來」,人們娓娓道出故事,並非要比較兩地優劣,去爭奪誰比誰更好。而是希望在熱潮之下,城外的人別過分浪漫化與聽信單一口徑,一頭煙的便衝進城裡去。期盼台灣朋友閱讀異鄉人

的二三事,亦能對香港有多些的了解。 《旅行的異義:一趟揭開旅遊暗黑真相的環球之旅》(Overbooked:The Exploding Business of Travel and Tourism),所探討隱藏在光鮮亮麗的觀光產業背後不為人知的真相與黑暗面,放諸移民這個議題上一樣適用。每個人都有移居的自由, 只是以後的日子真的會如想像中美好?我們又會否將樂土變成當地人的不樂土? 書中十五個故事的主角,至少他們為自己的生活負責任,身體力行走自己的路,實驗各種可能性。也為所在的土地負責,努力融入為其中一份子,不做他們口中只會奪取他人成果的人。生活其實在於尋找與實踐屬於

自己的答案與理想,不為自己好好思考而隨波俗流的人,或許到哪裡都不會有多快樂。 我與雨夢各自在台灣生活過一段時間,其實也算半個在島嶼打拚的港人一員吧。年前我們曾經相約在書內所提到,六個香港大男生所經營的咖啡館見面。我曾為香港網媒報導二十二萬人於凱達格蘭大道的示威,雨夢則投身參與太陽花運動。回想台港兩地多少人們哭著看新聞,更有香港人飛到台灣立法院聲援。沒想到有天到香港自身的雨傘運動,我們不只身在其中,與世界一同見證這個里程碑;今次,輪到彼岸的人來支持。而我所認識,很多在台灣或外地留學工作的港人亦特意回港參與。一場運動,叫人們重新定義何處是家,也重新思考自己與土地的關係。

就像運動中一直發聲、在台港都有發展,剛宣布成為獨立歌手的何韻詩,她說:香港曾經令她失望而想遠離,雨傘運動卻讓她與香港重新「re-friend」。台港兩地的公民意識與民主發展,變得更密不可分,兩者作為命運共同體,彼此砥礪、支持,帶來參考與借鏡。我們對於自己城市的想像也不再被動,意識到原來可以爭取更多的自主與話語權。那麼在來與去之間,不只以土地為界,有更多深層的意義和討論。 去過台灣的人總說忘不了她的人情味,好像台灣巴士司機都會習慣跟乘客打招呼,說再見。回到香港,雖是一樣的擠擁,下車時我想,台灣司機既然給了不少乘客窩心的記憶,那麼,吸收了不少正能量的人們可以學習像他們傳遞溫熱

吧。為自己生活的城市帶來喜歡的風景,而不只口裡說說自己有多珍重這些情。下車時我先跟司機大聲說謝謝,他們都會揮手來回應。 在島嶼的人們,除了選擇土地,原來也選擇成為自己所期許的,更好的人。 二○一五年四月四日寫於伊朗旅途之上。 自序 生活在他方 「在浮城生活,需要的不僅僅是勇氣,還要靠意志和信心。」——〈浮城誌異〉西西 二○一四年的初春,人生第一次踏足台灣,並計畫於此地停留半年。在充斥著「小確幸」的寶島,我不知道到底會遇上什麼事、什麼人,又會經歷到些什麼。於是,帶著種種的未知,抱著諸多的問號,還有渴望一嘗在異地生活的滋

味,我來到了這片距離香港八五○公里的土地上。機緣巧合下,我展開了一個與在台港人交流的訪談計畫,嘗試了解這樣一個群體的生活狀況。 一直以為,異地最吸引人之處並非壯麗的風光,美景看得太多終究會出現審美疲勞,唯有那些在途上遇見的人,如同囈語又或認真的對話,才能印在記憶的最深處。所謂旅行的意義,大抵如此。 法國詩人韓波說過:「在富於詩意的夢幻想像中,周遭的生活是多麼平庸而死寂,真正的生活總是在他方。」 我開始揣想,在台灣生活的香港人,究竟如何閱讀台灣?是否與浮城裡的居民般,只是念茲在茲想要逃離這一座監獄的枷鎖。接觸到形形色色居住在台灣的香港人,他/她們之

間的故事既相似,也截然不同,讓我得以聽見媒體以外的聲音。文字有時是匱乏的,再多的言說與補充,甚至用上一本書的篇幅,也許並不足以描寫出他/她們生命的重量。但我衷心希望,能夠誠實且更為立體地把這些人的故事呈現出來。 這群香港人中,有人在台北開咖啡店,實行在香港未竟的理想;有人來台灣開設青年旅舍,希望能夠擺脫急促的步調,宣揚慢活的精神;有人在巷弄販賣香港小食,傳承著香港的道地特色;有人因婚姻留在台灣,然而心裡頭的家之所在,仍然是香港;有人當起自由工作者,只因台灣提供了很大的自由度,令她可以專心致志做喜歡的工作;有人在台灣玩獨立音樂,並深刻地體驗到香港對於文化產業的扼殺與摧毀……透過這

些故事,拼湊出一張張香港人在台灣生活的斑駁圖像。 「為何會來台灣?」、「未來還會留在台灣嗎?」我總是會在每次的採訪中,提出這兩個問題,得來種種不同的答案。 大多數於近年移居台灣的港人,心裡不免裝載著一個浪漫的理想,他們渴望追求一個能夠容納更多可能的空間。尤其是開店的人,客觀條件如創業成本及風險,都是他們在選擇時重要的考慮因素。像是Artista Perfetto的六個大男孩,選擇在高人氣的信義區開咖啡店,租金不過是香港的四分之一。又或是自由工作者陳瑄,家便是工作室,八坪的空間,不過八千元(約二千元港幣)。 如今香港的樓市被大型地產商壟斷,不斷上升

的租金,高度資本化所造成的「地產霸權」,導致為數不少的特色小店無奈結業。取而代之的是如倒模般印製出來的大型連鎖店,無差別地分布在香港各地,加上公共空間不斷萎縮,城市的模樣與生活方式愈趨單一。在這個被視為發達城市的社會中,物質看似充裕,卻產生了二十一世紀式的迫人生活,基層市民變得更難以存活。 進入千禧年後,香港大大小小的保育運動此起彼落,從十年前保育灣仔的「囍帖街」,到要求保留具有歷史價值的天星皇后碼頭。近年,新界鄉村亦處處是紛爭,各處因發展之名而被拆遷及徵收的土地,導致村民流離失所,並強行打散一個社區的連結。於是,關於「保育」跟「發展」的討論在社會中一直僵持不下,兩者被推至一個

對立的位置,看似不能相容。很多年後的現在,我們才漸漸懂得慨嘆事物消逝之快速,才會反思「發展是硬道理」這一回事。 同為亞洲四小龍之一的台灣,近年來在經濟方面陷入泥沼。面對隔鄰的中國在經濟與政治方面所施加的雙重壓力,台灣倍感迷惘與失落。金錢與生活、經濟與主權,兩者間應該如何抉擇,台灣似乎相較於香港更有意識,且更為深層地去思考這個問題。在反服貿運動爆發後,五十萬個台灣人站上街頭,也算是為這道難解的習題,印下了重要的註腳。難忘台灣民主先行者鄭南榕曾經寫下︰「我們是小國小民,但我們是好國好民。」 然而,台灣不是世外桃源,也非烏托邦。政策向著資本家及大財團傾斜的現象同樣屢見

不鮮,林林總總的都市更新議案、現代圈地運動引起了社會的強烈關注。準備在墾丁後灣開設民宿的年輕夫婦Kiky及Jacky,最初不過是被後灣的寧靜所吸引,卻沒料到這片祥和之地最後也逃不過大財團的眈視,「後灣開發案」使兩人與當地村民建立起一種另類的情誼,雖未至於全力投身於抗爭中,但會提供力所能及的幫忙。 我們這裡有勇敢的人民/篳路藍縷以啟山林 我們這裡有無窮的生命/水牛、稻米、香蕉、玉蘭花 聽著由李雙澤所寫成的《美麗島》,歌詞中流露出對於這座美麗島嶼的強烈情感,旋律把我的思緒帶回印尼的峇里島,當時在反世貿行動中遇上台灣的行動者,他們獻唱此曲給來自世界各地

的人。毛管不禁一豎,亦暗自感動,台灣人那份對於土地的熱愛,彷彿是自然而然遺傳在骨子裡的。或者他們並不如香港那般現代化及國際化,但對於鄉土的一份情感,卻是純樸而實在的。 台灣的民主與自由,尤其是能夠民選自己的總統一事,總令港人心生羨慕。然而,台灣過去的民主化道路極其艱辛,卻也更能堅定地迎向光明。或許很多人已然忘記,在過去仍未有言論自由及新聞自由的戒嚴時代裡,香港曾經是台灣所追求的自由之地。漫畫家李勉之在台灣解嚴前夕來到台灣,在校園裡頭見識到國民黨對於管制「政治正確」思想最後的迴光返照。解嚴至今不過二十多年,當我們還為了爭取普選而作出不同的抗爭之時,台灣的民主化道路已經邁向另一個里

程,從前被人揶揄為「台灣式的民主」,成為了香港今天的他山之石,儘管台灣代議民主至今仍然存在千瘡百孔的問題,但那走過的每一步,都是全民共同學習而累積下來的漫漫長路。 時至今日,兩地公民社會之間的連結愈來愈緊密,台灣的反服貿運動爆發後,「今日香港,明日台灣」成為了一道響亮的口號。當時我身在台灣,跟隨著一個又一個年輕人,沿著梯子爬進被佔領的立法院內,自以為有種見證的責任。這場運動,不只震撼了台灣人,也深深影響著對岸的香港人。 朋友曾經戲言,我走到哪裡,當地的社會都會出狀況。離開台灣後,七月回到香港,由於「佔領中環」的醞釀,導致了十月那場波瀾壯闊的雨傘運動出現,歷時兩個

多月。運動開始之時,心裡暗暗感動,覺得我們終於走在以自己的力量去爭取民主的路上了,並不倚賴他人,自己的香港自己救。一幕幕激勵人心的畫面,導致在台灣留學的香港朋友忍不住回家,例如陳民官,他跟我一樣,同時目睹了兩場運動的發生。 或許「今日XX,明日XX」終究是個簡化的口號。然而,雙方渴望互相了解彼此的意願卻是愈來愈強烈。台灣朋友曾跟我說過︰「如果台灣的佔領立法院給了香港雨傘運動很大的啟示,那麼我們在九合一選舉中的藍天變綠地,某程度上都跟你們的這場運動有所關連,不要灰心,香港總有看得見真正民主的一天。」 把台灣的九合一選舉看在眼裡,百般滋味在心頭,我們最後的一哩路,好

像還長著呢! 台灣就像一面鏡子,映照香港的美麗與哀愁。想起他們爭取民主的歷史所充滿的血與淚,一代一代人前仆後繼所付出過的犧牲,那是以生命換取自由的道路。路途雖曲折遙遠,卻是教懂我不可輕言放棄的一課。 跨越在島嶼與浮城之間,我想用這一本書,十五篇採訪記錄,追尋流動在兩地的生命故事。包括我自己。 Story 1 遠在他方的香港小食:士林夜市裡的十三座牛雜台北的冬季多雨,陰陰細細,帶給人一種黏膩的感覺。來台灣生活之前,早有朋友提醒過我,台北比香港多雨、潮濕,但真正面臨雨季時,才知道衣服永遠曬不乾的苦惱。劉以鬯在《酒徒》曾說:﹁所有的記憶都是潮濕的。﹂若是如此,記憶如

潮水,我在台北的雨季裡便留下了滿滿的回憶。台灣人總覺得香港的都會氣息濃厚,具有國際觀,連距離天空也比較近一點。在香港生活就像在世界的中心,能看到更多不一樣的世界。相反的,香港人也熱愛台灣,總覺得少了一股銅臭味,可換來更多生活品質與水準。兩地人民對於他者的浪漫化,呈現出自身位置的困境,不安現狀既是一種欲望的投射,也是為了追求理想生活的冀盼。在光影的交錯之間,造就了兩地觀光發展的蓬勃以及移民熱潮的吹捧。「牛雜」,庶民小吃的代表那個陰暗的下雨天,我走到了香港人最為熟悉的士林夜市,不為觀光,只為採訪十三座牛雜店的老闆湯建業。在香港,湯老闆是個名人,除了他的牛雜在香港首屈一指之外,同時他也上遍了大大小小

的電視節目與平面媒體,在許多的旅遊美食書裡,都會提及他的牛雜店。「十三座」可以稱得上是香港牛雜的代名詞,是家喻戶曉的小食代表,一點也沒有誇張。「十三座」一詞,來自於湯老闆父親早年在柴灣第十三座公屋下的小販生意,為了傳承或紀念逝去的老時光,故以此為牛雜店的名字。十三座牛雜並非數十年的老店,他在父親身上承接過來的,不是實體的店鋪,而是一種容易失傳的手藝。湯生的父親賣過粥,也賣過飲品,沒料到,最受食客歡迎的是滷牛雜,一道便宜的小食,讓光顧過的客人念念不忘。然而,他的父親滷牛雜雖是一絕,但他卻拒絕自己的小孩接手牛雜的生意,更警告千萬不能開牛雜店。他自己說到這段時,不免感慨:「父親曾告誡我,什麼行業都可

以做,就是不要賣牛雜。」湯爸爸的憂慮不是沒有原因的,牛雜的製作流程繁複又耗工費時,往往需要花上兩三天的時間做準備,一百斤的牛雜,經過清潔、處理、汆燙、滷製的過程,最後剩下的只有三十斤,成本相當高昂。賣牛雜是一件吃力不討好的事情,前置工作時間非常漫長,不像咖哩魚蛋、雞蛋仔、煎釀三寶般,既容易準備,也較容易被市場所接受。

追王靖雯歌詞進入發燒排行的影片

[Click CC for English / Chinese subtitles]

JJ 林俊傑《倖存者 • 如你》雙EP

? https://jjlin.lnk.to/JJDrifterLikeYouDO

As I traverse this Wonderland

I wonder what the other side beholds?

Am I awake in my sleep

Or asleep in my consciousness?

If I’m gonna lose everything when I wake

I’d rather stay asleep and hold you while I can

And lock this moment in our tight embrace

Everything turned to nought when I awakened

Yet, this void catalysed a reset

As I slowly got buried in the quicksand

My expiration and regeneration had happened in parallel realms

穿越了這片Wonderland

那一端

是睜著眼沈睡

還是閉著眼清晰

假如 睜開眼就將失去

也要在所能之際 緊閉著眼 緊抱你 緊抱住這一刻擁有

這一刻 睜開眼 宛如煙消雲散

但歸零的同時 又出發了

當流沙不斷飛逝 都將注入另一部分的自己

逐漸消逝的同時 正在啟動重生的能量

_

《While I Can》在【倖存者.如你】專輯中,是一座任意橋樑。

【倖存者 Drifter】EP中,完全體現出 JJ林俊傑 耕耘累積了17年的能量。然而,透過《While I Can》踏出華語音樂市場,以《Wonderland》的編曲為基底,延續音樂色調,但跨越多年來的舒適圈,與美國當地製作團隊合作,並填上浪漫但淒美的英文歌詞,打造成一首全新的歌。

《Wonderland》之於《While I Can》,就像雙EP的JJ一樣

當從Wonderland衝出窗外的那一端

是夢,是現實

JJ林俊傑 又將如何

故事才正要開始

_

This MV brings me through a psychedelic journey of self-realization

Where I tear down my walls and strip myself bare in discovery of who I really am

Traversing the depths of consciousness

I’m gripped by inexplicability

As I examine the blurred lines of dream VS reality, alternating different universes, what versions of me await?

While I Can, I hold tight to what I love

While I Can, I relinquish all I have to the universe

Shredding away my ego, burdens and excess baggage, I come to nought

Yet, no longer enslaved, I am reborn.

透過 MV 進入 JJ 的潛意識旅程,

層層地剝開自我,不斷追尋著心中最純粹的自己。

通往意識狀態的入口,是突如其來、超越理解的瞬間。

當踏出現實進入不同的意識階段,又將會遇見怎樣的自己,

那是一望無際,亦或是夢中仙境。

每一次與內心的自我接觸,都將轉換時空,脫離意識,

所能之際擁抱,所能之際奉獻擁有的一切與這宇宙交換,

於是內心自我不斷消散、釋懷而放手的重生。

#JJXIV #JJWhileICan

#JJ林俊傑倖存者如你

#JJDrifterLikeYouDo

_

Lyrics詞|Josh Cumbee / 林俊傑 JJ Lin / Fernando Garibay

Composer曲|Josh Cumbee / 林俊傑 JJ Lin / Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Daniel Padilla

Producer 製作人|Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Daniel Padilla

Vocal Production配唱製作|Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Danny Padilla

Music Arrangement & Keyboards編曲 & 鍵盤|Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Danny Padilla / JJ 林俊傑 & The Swaggernautz

Instrument樂器|Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Danny Padilla / 黃冠龍 ALEX.D

Recording Studios錄音室|The Garibay Center

Recording Engineers錄音師|Fernando Garibay / Ramiro Padilla / Danny Padilla

Mixing Studio混音室|mixHaus Studios (Los Angeles)

Mixing Engineer混音師|Richard Furch

Assistant Mixing Engineer混音助理 |Domenic Tenaglia

Mastering Producer後期母帶處理製作人|JJ 林俊傑

Mastering Studio後期母帶處理錄音室| STERLING SOUND MASTERING , NY

Mastering Engineer後期母帶處理錄音師|Chris Gehringer

Production Company製作公司|LUCKYSPARKS

Director導演|陳亨利 Henry Chen

Co-Director共同導演|紀培慧 Teresa Daley

Assistant Director副導|張省云 Sibyl Chang Shing Yu

Executive Producer監製|高郁傑 Otis Kao

Production Manager製片經理|黃盈慈 Kiki Huang

Producer製片|Olan Huang

Line Producer執行製片|郭立賢

Location Manager場地經理|黃筱晴

Production Assistant製片助理|蔡旻樺 Min Hua Tsai

Production Assistant場務|任信成

Director of Photography攝影指導|潘星佑 Hsin You Pan

Movi Operator Movi技師|洪建凱 / 張育甄

攝影大助First Assistant Camera|王士偉 Sway Wanze

Gaffer燈光師|謝松銘 Sung-Ming Hsieh

Best Boy Electric燈光大助|陳晉緯

Electrician 燈光助理|王建銘 / 馬翊展 / 蘇志豪

Grip場務|力榮影業有限公司

Art Director 美術指導|Mingko Wang

Set Decorator 執行美術|黃少築 / 陳韻如

Art PA美術場務|阿英

Stylist for JJ Lin 林俊傑造型|韓忠偉 Justin Han

Styling Assistant for JJ Lin 林俊傑造型助理|俞舒泰 Tiger Yu

Makeup Artist for JJ Lin 林俊傑化妝|高秀雯 Jasmine Kao @prettycool_makeup

Hair Stylist for JJ Lin 林俊傑髮型|胡智豪 Peter Wu @peter_wu_coloriste_

Costume Designer劇組造型師|羅宛怡 Lo Wanyi

Wardrobe Assistant劇組造型執行|黃憶柔 Huang Yi Rou

Hair & Makeup劇組妝髮師|曹崇英 Nikki Tsao / 顏琳軒 Linlin Yen

Casting Director演員管理|李嘉峰

Cast演員|Kimi

Stills Photographer劇照師|李欣哲 Hsin Che Lee

Behind The Scenes花絮側拍師|沐旅影像製作工作室mulustudio(動態)/陳小烈LieChen(平面)

Transportation九巴司機|五福將工作室

Camera Equipment 攝影器材|阿榮影業股份有限公司

Lighting Equipment燈光器材|阿榮影業股份有限公司

Post Production後期團隊|Finger & Toe

Post Production Producer後期製片|吳珮瑜 Sunny Wu

Post Producer Assistant後期製片助理|王芃勻 Daiso Wang

Editor剪接師|陳亨利 Henry Chen

Colorist調光師|馮鈞稜 Justin Feng / 良奇 (@TimeLine Studio 時間軸)

VFX Supervisor特效總監|林貫洋 Guan Lin

VFX Artist特效師|林貫洋 Guan Lin

Compositing合成|炎殺頑特效 DarkFlame Studio

Roto Artist|吳齊農

Storyboard Artist腳本師|孫靜誼 Joy Sun (@JoySunArt)

Production Support 製作協力|JFJ PRODUCTIONS Corp. Ltd.

Artiste Management 藝人經紀|徐佩雲 Yvonne See

Artiste Management Executive 執行經紀|韋佩佩 Wee Peipei、孫凡崴 Gaspard Sun、李文元 Yuan Lee、陳明君 Kirsten Chen

Artiste Assistant 藝人助理|彭靖深 JS Pang

Digital Marketing 數位行銷|游巧媃 CJ Yu、張皓婷 Carol Chang

Published by 發行|華納國際音樂股份有限公司 Warner Music Taiwan Ltd.

Publisher & Executive Director出品人及監製|周純如 Ruby Chou

Chief Content Director 首席內容及創意總監|梁兆林 Terry Leung

Product Planning Executive 產品企劃專員 |陳昭岑 Verna Chen

Assistant Director of Marketing Promotion 行銷副總監|張雅婷 Georgina Chang

Manager of Marketing Promotion 行銷經理|卓郁函 Yuhan Cho

Supervisor of Marketing Promotion 行銷主任|劉慧君 Jean Liu

Executive of Marketing Promotion 行銷專員|余岱凌 Dolly Yu

Digital Media Executive 社群媒體行銷專員|張又琳 Catherine Chang

Account Servicing Manager 數位客戶服務經理|曾柏翔 Austin Tseng

從內特爾的涵化論述探討陳泗治作品的音樂實踐

為了解決追王靖雯歌詞 的問題,作者陳楷郁 這樣論述:

民族音樂學家內特爾(Bruno Nettl,1930-2020)分別於1978、1985、1986年的論述中,述及涵化的過程。其中最重要的現像是,非西方國家音樂受到西方音樂的引入的影響,而產生音樂風格的變化,並認為這是20世紀世界音樂史上最重要的事件。事件之初,大多是西方傳教士帶著西方文化來到異地,造成在地音樂和西方音樂風格的混合。有鑑於此,本文以臺灣早期作曲家陳泗治(1911-1992)為核心,從他的作品、書信,以及其學生的訪談,探討從西方傳教士來臺,經日治時期,再到戰後時期,陳泗治一生所處的不同殖民時代。文中分別以1. 鋼琴曲【幻想曲—淡水】2. 宗教歌曲【讚美頌】及【西面頌】,以及他唯

一創作的3. 室內樂【G調嬉遊曲】,探討內特爾涵化論述與陳泗治的音樂關聯。在陳泗治的音樂創作模式中,常呈現出兩種元素的融合,例如在東西音樂風格上,西方音樂的和聲功能,搭配東方五聲調式旋律,體現出突破傳統理論架構,創立獨樹一格的曲風;在音樂文化層面上,即使陳泗治接觸到不同外來政權的社會文化,他仍保有自己創作手法—以「在地音樂文化」為創作主軸,使用身邊的人、事、物為素材,創作了屬於臺灣20世紀「現代化」的作品,以巨集觀的視野使臺灣在地音樂與全球音樂文化發展與時俱進,並站上國際舞臺,讓西方世界看到臺灣作曲家所創作出不同音樂文化的融合之美,從而實踐了內特爾西方影響論述中提到的「現代化」與「融合」的涵化

觀點。

1994年到2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之內容分析

為了解決追王靖雯歌詞 的問題,作者鄧琬亭 這樣論述:

本研究旨在探究臺灣音樂教育社會學相關學位論文之論文基本資料與研究內容,藉此瞭解目前相關學位論文的研究趨勢,綜合討論國內外目前的研究成果。本研究採內容分析法,聚焦在巨觀派典,並使用自編類目表分類1994-2018年(83-107學年度)臺灣音樂教育社會學相關學位論文共計236篇,並進行次數、百分比和排序之量化統計以及質性之描述分析。得出結論如下:1. 1994-2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文由53所大專院校之博碩生完成,篇數從民國94學年度以後穩定成長,最多出現在民國104學年度;論文出處之學校類型以占整體55%非師範體系學校多於45%師範體系學校,其中以國立臺灣師範大學發表38篇論

文為最多;系所所屬學門涵蓋7個領域,最多是藝術及人文領域,其次是社會與相關領域,教育領域排第三,占整體61%的非音樂系所多於音樂系所,占整體83%的非教育系所多於教育系所。2. 1994-2018年臺灣音樂教育社會學相關學位論文之研究主題最多者為階級,其次為政策,族群與多元文化教育排第三議題;使用最多的研究方法是調查研究法,其次為混和或其他研究方法,內容分析排第三;最多研究類型為導向性基礎研究,其次為純基礎研究,應用研究排第三;研究時間多數使用橫斷研究,縱貫研究次之,橫斷系列研究排第三;研究對象多為特定人物和團體,主要是學生,其次是專業人員,音樂教師排第三。根據本研究結論,提出關於未來研究之建

議:1. 深度詮釋議題的興起或趨勢是否受時空背景影響。2. 擴充研究派典、研究議題內容或做跨國比較,更換研究對象以及另闢音樂教育中的社會心理學議題。