農田灌溉系統的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古川勝三寫的 嘉南大圳之父:八田與一傳 可以從中找到所需的評價。

另外網站西南美國農田灌溉系統庫存相片 - FreeImages也說明:主題: 春季澆水場作物灌溉輪行。地理位置: 猶他州,美國。, Agricultural Equipment, Wheel, Scenics, Spraying, Growth, Steel, Wet, Metal, Irrigation Equipment, ...

國立屏東科技大學 環境工程與科學系所 余伍洲所指導 許晃綜的 農田土壤中鉛移動性指數的探討 (2015),提出農田灌溉系統關鍵因素是什麼,來自於鉛、王水消化法、0.1 N鹽酸萃取法、鉛移動性。

而第二篇論文國立臺北科技大學 建築與都市設計研究所 張崑振所指導 曾申富的 清代大甲城鎮空間變遷之研究 (2011),提出因為有 大甲、大甲城、大甲土堡、清代的重點而找出了 農田灌溉系統的解答。

最後網站灌溉方式更迭 - 農水署桃園管理處則補充:桃園農田水利會灌區水稻的灌溉方式演進主要由早期的繼續灌溉(或稱越田灌溉),民國44年推行輪灌制度、75年起發展灌溉管理自動化工程,完成各類水文監測、閘門遙控系統, ...

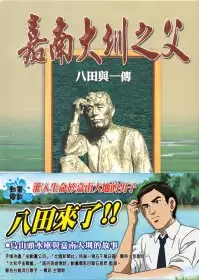

嘉南大圳之父:八田與一傳

為了解決農田灌溉系統 的問題,作者古川勝三 這樣論述:

灌入生命於嘉南大地的男子烏山頭水庫與嘉南大圳的故事 曾經有一位年輕的日本技師,遙望嘉南平原上的貧瘠土地、窮苦農人不禁浮現要為它留下雨水、生出綠意的心願…… 歷史的締造者往往超乎歷史學家的歸納與想像,尤其是在評價殖民地時期的功過時。 1910年,一個來自日本北國的青年搭船來到當時的台灣總督府任職,這個滿懷理想的年輕技師,在習慣總督府的工作之後,整裝出發,親身參與了台南市下水道、桃園大圳工程設計,發電廠地理探勘,農田水利土地調查,並提出史無前例的「官佃溪埤圳計劃」。1920年9月,原本是不毛之地的嘉南平原上響起了大興土木的鎚聲,亞洲最大的灌溉工程動工了。 花費了十年的歲月和龐大的資

金,1930年,嘉南大圳終於竣工,當豐沛的水流從珊瑚潭洩流而下,嘉南平原的農民打從心底高聲歡呼:「這是神的恩惠,上蒼賜與的水啊!」 這個人被尊為「嘉南大圳之父」,他就是八田與一。 1942年他奉詔前往菲律賓做棉作調查,所搭大洋丸被美軍潛艇炸沉,葬身東中國海。戰後,其妻代外樹憂慮將被「引揚」遣返日本,選擇八田技師奉獻一生菁華歲月的烏山頭水庫放水口跳水自盡,與八田技師魂魄長佑台灣。嘉田民眾感恩其德,在烏山頭水庫旁建有八田夫婦墳墓及八田與一銅像,每年定期在他的忌日(五月八日)舉行追悼會。 嘉南大圳: 日治時代亞洲最大規模的水利灌溉工程,由日本土木技師八田與一負責設計與建造。其中濁幹線引濁

水溪水源,灌溉雲林平原約52000公頃農田;南幹線引曾文溪上游官田溪水源,灌溉嘉南平原98000公頃農田。如網狀遍佈的灌溉給水道總長度1萬公里、排水道6千公里(可繞行台灣13圈,地球半周),主護岸及堤坊長度228公里。因其灌溉利澤,使原本夏澇冬旱的雲嘉南看天日一躍成為台灣最大的穀倉,至今仍嘉惠雲嘉南百萬民眾享用。 嘉南大圳主體工程包括烏山頭水庫、烏山嶺引水隧道、曾文溪及濁水溪引水口、分水閘門、給水與排水道、防洪及防海潮堤岸。 其最重要的主體工程烏山頭水庫(舊稱珊瑚潭),1920年動工,1930年完工蓄水。水庫壩底303公尺,水深32公尺,滿水面積1000公頃,壩頂堰堤1273公尺,寬9

公尺,高56公尺,總蓄水量1億5千萬噸。 烏山頭水庫是亞洲唯一的濕式堰堤水庫,其規模亦為世界僅有,因此美國土木學會特以「八田水庫」為其命名。而原始設計及建造執行者八田與一,從此被譽為「台灣八田」。 目前,濁水溪幹線系統由雲林農田水利會經營管理;烏山頭水庫幹線系統由嘉南農田水利會經營管理,1969年起開放觀光,是台灣南部名勝風景點。 【作者簡介】 古川勝三 1944年生於日本愛媛縣宇和島市,愛媛大學教育系畢業後,開始教職生涯。1980年起三年間,受文部省派赴台灣高雄日僑學校任教。1980年出版《台灣的歷程》,1989年出版《愛台灣的日本人:八田與一的生涯》,1991年該書榮獲「日

本土木學會著作獎」。 現任日本松山市高濱中學校長。 【譯者簡介】 陳榮周 1917年生,台北縣泰山鄉人,畢業於台北州立台北工業學校(國立台北科技大學前身),1950年開設建築師事務所,加入日本建築學會正會員,1960年考取美援主辦赴英、義、日研修建築技術,1972年任日本KMG台北事務所所長,1996年任《大安月刊》發行人。

農田灌溉系統進入發燒排行的影片

桃園市議會第2屆第3次定期會-水務局工作報告並質詢

桃園市污水下水道的建設相對落後其他市縣,污水下水道系統是現代化城市的基本指標,要求水務局加強努力這部份工作。同時關心小烏來及羅浮地區污水下水道工程進度,可提供當地更好的生活環境品質。

因為原鄉山區地勢環境常會需要整治溪流,避免災害損及民眾生命財產,志偉一就任就馬不停蹄應鄉親請託到各地勘查,例如羅浮高坡野溪造成農地流失、霞雲溪河岸加固補強、長興里美腿山野溪整治及高繞2號橋墩周邊侵蝕、奎輝里山溝沖損農地、高義卡維蘭農路改善等等陳請協助問題,請水務局將後續處理情形進度書面報告回復。

復興區原鄉以農產業為主,因為沒有農田水利會協助農業灌溉,農業局針對灌溉設施也僅只補助茶園,請水務局針對原鄉蓄水灌溉農地提出相關協助辦法。

農田土壤中鉛移動性指數的探討

為了解決農田灌溉系統 的問題,作者許晃綜 這樣論述:

土壤中重金屬之理化性質影響它們之溶解度,而溶解度直接影響它們的移動性,因此,測定污染土壤中重金屬含量總量將不足以評估其對環境之影響,了解土壤中重金屬污染物在土壤中移動模式研究實為一環境重要之課題。本研究目的在以王水法測定全量後,再以0.1N HCl萃取法、0.005M DTPA萃取法及0.05M EDTA萃取法分別測定鉛的選擇性萃取濃度,以求取分佈係數(Coefficient of distribution, Kd),即Kd值乃選擇性萃取法與王水法濃度之比值。Kd值為鉛在土壤中移動性之重要指標,藉由分析土壤中理化性質與Kd值之相關性,探討鉛在不同理化性質土壤中的移動性對環境生物之危害,期能掌

握土壤污染危害與有助於整治復育評估。研究結果顯示,三區鉛平均濃度依序為彰化縣 > 桃園市 > 台南市,在128組土壤濃度皆遠低於農地土壤重金屬之監測標準及管制標準,故本研究之農地重金屬鉛濃度應均可作為背景重金屬濃度之參考值。三種萃取法於三地區各土系之萃取效率為0.05 M EDTA萃取法 > 0.1 N HCl萃取法 > 0.005 M DTPA萃取法,0.05 M EDTA萃取法萃取效率最佳。當pH偏酸時,Kd值有下降之趨勢,鉛的移動性也相對減少;反之pH偏鹼時,Kd值有增加之趨勢,鉛的移動性相對增加,有機碳含量(OC)越高Kd值有增加之趨勢,鉛的移動性增加;反之有機碳含量(OC)越低Kd值

有下降之趨勢,鉛的移動性相對減少。土壤黏粒越高時,鉛的濃度有增加之趨勢,選擇性萃取之鉛Kd值亦相對增加,鉛移動性增加,反之,土壤黏粒越低時,鉛的濃度有下降之趨勢,選擇性萃取之鉛Kd值亦相對減少,鉛移動性減少。選擇性萃取法萃取之鉛濃度及Kd值可作為鉛移動性指數參考值。

清代大甲城鎮空間變遷之研究

為了解決農田灌溉系統 的問題,作者曾申富 這樣論述:

大甲地區的開墾可追溯到明永曆23年(1669),鄭氏部將右武衛劉國軒,以大甲為南北交通要衝,地理位置重要,故遣部將駐守大甲鎮鐵砧山並制屯田。其後康熙年間漢人大規模的移墾,良好的自然地理環境,加上農田灌溉系統的設立,農業聚落發展範圍逐漸擴大。雍正9年(1731)屬聯庄廟的天后宮(今鎮瀾宮)建立,大甲出現了區域性的信仰中心,配合勞施港(今大安港)與蓬山港貿易港口的開通,以大甲蓆、鹽、樟腦為主的商品貿易極為盛行,促使大甲由原來的農業聚落逐漸轉變為轉運樞紐的街市中心所在。嘉慶21年(1816)清政府將鹿港巡檢移駐大甲,並設立大甲巡檢;道光7年(1827)大甲建城;道光10年(1830)再將竹

塹守備分駐大甲,改為中軍守備,因官署機構的設置與大甲城的興築,讓大甲地區的商業發展更加蓬勃,大甲進一步變為擁有政治、軍事的城鎮都市。儘管如此,日治時代歷經兩次市區改正發展,促使清代大甲原有城廓的都市紋理已大抵消失,城牆、老街樣貌至今已幾乎不存。 整體而言,大甲自清代開墾至今的各個階段發展歷程,宗教信仰活動和市街聚落發展的密切關係,都使它具有獨特的歷史脈絡與空間特質。因此本研究擬以清代大甲城鎮空間之變遷為題,希望藉由清代與日治時期遺留的相關文獻、圖說與照片,配合實地田野調查,以分析探討大甲地區聚落發展過程中,前述各階段之空間及構成特色。

農田灌溉系統的網路口碑排行榜

-

#1.灌溉系統圖

灌溉系統 圖 ; 農田水利灌溉渠道, winfo.tycg.gov.tw ; 行政院農業委員會資料開放平臺, data.coa.gov.tw ; 臺灣水圳文化網@Sinica » Blog Archive » 各, gis.rchss.sinica.edu ... 於 www.adamzabinski.me -

#2.灌溉噴頭的價格推薦- 2022年3月| 比價比個夠BigGo

自動澆花器霧化微噴頭套裝自動澆花器降溫噴霧噴頭噴灌系統農業灌溉設備【CM3937】 ... zeego 3400菜地澆水神器農田澆地微噴灌溉系統自動噴頭360度設備下殺優惠. 於 biggo.com.tw -

#3.西南美國農田灌溉系統庫存相片 - FreeImages

主題: 春季澆水場作物灌溉輪行。地理位置: 猶他州,美國。, Agricultural Equipment, Wheel, Scenics, Spraying, Growth, Steel, Wet, Metal, Irrigation Equipment, ... 於 www.freeimages.com -

#4.灌溉方式更迭 - 農水署桃園管理處

桃園農田水利會灌區水稻的灌溉方式演進主要由早期的繼續灌溉(或稱越田灌溉),民國44年推行輪灌制度、75年起發展灌溉管理自動化工程,完成各類水文監測、閘門遙控系統, ... 於 tia100.azurewebsites.net -

#5.什么叫农田灌溉系统? - 百度知道

就是为农田提供灌溉水(就是水啊,浇水啊)的设施设备因素的集合。包括水源,输水设备,喷水设备,以及这些种种设备的连接方式。 漫灌、滴灌系统、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#6.農業水資源再利用於民生工業用水推動研析 - 國家發展委員會

農業迴歸水為自田區排水渠道流出之水量,當迴歸水位於灌區內. 可以反覆利用時,水權皆歸屬於水利會所有,若迴歸水流出灌區外則. 喪失水權,針對彰化農田水利會灌溉系統最 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#7.农田灌溉系统 - 外贸平台| B2B贸易平台| TradeWheel

灌溉系统. 离岸价 0.5 - 0.8 USD / Pieces; 港口: Taiwan; 类型 Irrigation System; 用法 Agriculture; 条件 New ... 农业滴灌系统移动式喷灌系统国产农田喷灌系统. 於 www.tradewheel.cn -

#8.農田灌溉排水

3.能以適當方法及設備,清洗. 管路系統,並檢查管路系統. 之水密性。 (1)瞭解各種水管. 與管件之裝配. 要領。 (2)瞭解灌溉器具. 之裝配 ... 於 ws.wda.gov.tw -

#9.農田灌溉排水管理辦法§23-全國法規資料庫

道路主管機關於農田水利設施範圍內之土地,設置道路供通行使用,應徵得主管機關同意,並依下列規定辦理:. 一、屬公路路線系統者,依公路法第四條規定之制定程序辦理。 於 law.moj.gov.tw -

#10.提升農業用水效率陳吉仲:將加強轉型旱作、強化灌溉設施

水情吃緊,目前全台農田停灌面積已達7.4萬公頃,佔灌區的24%,創歷史新高。 ... 輪流灌溉,並將於停灌高風險區加強轉型耐旱作物、布建智慧灌溉系統。 於 e-info.org.tw -

#11.美國農田現多彩“大地眼影盤” 系灌溉所需/圖--科技

據悉,在缺水嚴重的地區,農田灌溉主要取用地下水,為了節約用水,美國農田採用機械化施工,灌溉用的是大型旋轉噴灌系統,這種方式有效率高、控制准確、水 ... 於 scitech.people.com.cn -

#12.埤塘文化

就水利灌溉系統的獨特性而言,桃園台地有別於台灣其他灌溉區的地方,就是在於這裡 ... 來作為補充農田灌溉所需,而這些關於埤塘形成的背景,也是以「自然因素」為主。 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#13.主題專區(自訂內容) - 農田水利署

農田灌溉 關係民生甚重、農地甚廣,我國為以稻米生產為主要作物的最成功 ... 農田水利設施更新改善及推廣設置省水管路灌溉設施,有效掌控各灌溉系統 ... 於 ia.geo.com.tw -

#14.無人機起飛: 從軍事任務到民用空拍, 無人機的未來與創新應用

1)暗殺計劃的規模2)目標特徵辨識系統3)攻擊的時機與方式選擇4)誰在名單上5)減少 ... 只要簡單分析農田與農作物的顏色就可以知道農田的那個部分需要灌溉或是施肥。 於 www.eslite.com -

#15.农田灌溉系统 - 水表

... 电磁水表 · 农田灌溉系统 · 螺翼式水表 · 多流束水表 · 流量计 · 数据采集设备 · 滤水器. 您的位置:主页 > 产品中心 > 农田灌溉系统 >. 农田灌溉系统. 於 www.kfzhyb.com -

#16.第一課認識「農田水利會」

農田 水利會主要任務首推灌溉管理,在水資源開發日益困難下,農田水利. 會配合政府政策加強農田水利設施更新改善及推廣設置省水管路灌溉設施,. 有效掌控各灌溉系統水源 ... 於 jcshieh.tw -

#17.盤點四種農業灌溉方式,智慧灌溉系統走進田野 - 愛伊米

那麼下面我們詳細的瞭解一下這四種農業灌溉方式吧~1、滴灌滴灌是一種用水滴 ... 系統就自動開啟灌溉裝置,為農田灌溉,當土壤水分達到標準值,系統就 ... 於 iemiu.com -

#18.灌溉設施 - 苗栗縣政府

灌溉 設施. 補助宣導手冊. 補助機關:行政院農業委員會. 統籌單位:農田水利會聯合會 ... 管路灌溉系統,包括噴灌、滴灌、微噴及穿. 孔管灌溉設施。 於 webws.miaoli.gov.tw -

#19.灌溉系統:灌區引水、輸水、配水 - 華人百科

從水源取水,通過渠道、通路及附屬建築物輸水、配水至農田進行灌溉的工程系統。可分為渠道灌溉系統和通路灌溉系統兩類。 於 www.itsfun.com.tw -

#20.現在農田水利署推廣「#管路灌溉系統補助」 - Facebook

... 現在農田水利署推廣「#管路灌溉系統補助」,要提高用水效率,確保都有水可用。 ... 依法供農作使用的土地上申請施設管路灌溉的農民⠀⠀⠀⠀ 於 m.facebook.com -

#21.灌溉大师

作物生长模拟(一种农业系统分析工具)模型它包括:•系统:包含相关元素的现实的有限但重要 ... 古代农田水利大体经历了拦洪建坝,蓄水引水,沟洫灌溉的发展过程。 於 www.irripro.net -

#22.國內外最先進的山地農田灌溉系統有哪些?

渠道灌溉系統 ... 由灌溉渠首工程,輸水、配水工程和田間灌溉工程等部分組成。①灌溉渠首工程有水庫、提水泵站、有垻引水工程、無垻引水工程、水井等多種 ... 於 kknews.cc -

#23.「十四五」末武漢將建成247萬畝高標準農田 - 全网搜

據農田種植戶王興介紹,他們家承包的1300畝高標準農田,去年剛剛完成建設,在政府出資政策扶持下,修建了灌溉排水溝渠,完成了道路硬化並對土壤進行 ... 於 sunnews.cc -

#24.嘉南農田水利會(嘉南大圳)灌溉區域圖

嘉南農田水利會(嘉南大圳)灌溉區域圖. Published on 2 月14th, 2011. Written by: 廖泫銘. 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#25.水基本法系統建構之研究(2/2) - 第 4-67 頁 - Google 圖書結果

水路變更等事項,由主管機關會商經濟部訂定灌溉排水營運管理辦法。 ... 第八十二條辦理都市計畫或土地重劃涉及農田水利會事業區域內之灌溉排水系統時,應徵詢農田水利會 ... 於 books.google.com.tw -

#26.出席嘉南大圳水圳綠道啟用暨植樹活動蘇揆 - 行政院全球資訊網

談及嘉南大圳水圳綠道,蘇院長表示,過去在農田水利會時代,該水圳綠道原 ... 與農田水利署蔡昇甫署長的領導下,採分段同步施工方式,沿嘉南大圳灌溉 ... 於 www.ey.gov.tw -

#27.農田水份管理調控系統 - 智慧農業

農田 水份管理調控系統. 2021-04-07 ... 此智慧水田監控管理系統可減少2/3巡田人力,節省25%以上的單次灌溉用水量。 △聯絡人資訊:. 研究單位:農業試驗所. 於 www.intelligentagri.com.tw -

#28.農田灌溉與排水 - 中文百科知識

灌溉 用水量節水灌溉系統規劃設計排水系統規劃設計基本信息作者:李宗堯主編出版社:水利水電出版社出版時間:2002-8-1版次:1頁數:248字數:376000 印刷 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.彈性節能灌溉系統之研製

灌溉系統 作業,養液輸出量約3.0 l/min,主管路流量約150 l/min。每. 日肥灌次數隨氣候條件穩定變化, ... 農委會98年農業統計年報2010農田水利會灌溉排水受益地面積. 於 www.tdais.gov.tw -

#30.自動灌溉系統 - 新興農場

今次介紹的,是以貯水池、軟膠管、電泵組成的小型自動灌溉系統。 (左起)2吋膠管、1吋噴霧管、水掣. 入門級的水帶主要分為2吋管及1吋管,2吋管是水泵連接農田的輸送 ... 於 sunhingfarm.com -

#31.經濟部水利署中區水資源局全球資訊網-水資源利用現況

水力發電 · 農田灌溉(含灌概系統圖) · 公共給水(含自來水系統圖) · 工業用水. (一)農水署苗栗管理處:供水範圍為苗栗縣中北部(中港溪、後龍溪灌區),灌溉區域東自中央 ... 於 www.wracb.gov.tw -

#32.灌溉- 維基百科,自由的百科全書

古代斯里蘭卡的灌溉系統是當時世界上最複雜的系統,發明了帶閘門的水渠,12世紀時國王在33年內就主持建造了165個堤壩、3910條水渠、163個大型蓄水池和2376個小型蓄水池,以 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.氣候變遷北部地區乾旱預警與應變措施規劃分析

二、農業灌溉系統北部區域灌溉系統依組織區分為七星、北基、瑠公、桃園、石門、新竹及宜蘭等七個農田水利會,除調配用水外,並負責維護管理其轄內之灌溉設施,以維持農田 ... 於 books.google.com.tw -

#34.灌溉設施補助宣導手冊 - 北港鎮公所

臺東農田. 水利會. (二)推廣單位及聯絡人. 全國各地推廣單位聯絡人員通訊錄如下 ... 灌溉系統. 路統. I . 動力. 灌溉調控設施. 設備補助. 補助基準. 管路灌溉系統補助 ... 於 www.beigang.gov.tw -

#35.推廣管路灌溉設施

噴灌. 利用壓力將灌溉水經由管路系統及支管上之噴頭如降雨般,由空中向地面散布,使作物滋潤以達增產目的之灌溉方法。 ... 行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處. 於 dryfarm.aerc.org.tw -

#36.2.末端管路灌溉系統 - 黃金廊道

《管路灌溉措施》. 1.措施目標:. 推廣管路灌溉設施,建立省水農業環境。 2.輔導對象:. 高鐵行經雲彰之9鄉鎮之旱作農地。 3.補助標準:. 每一農戶每年補助金額基準, ... 於 gac.triwra.org.tw -

#37.農田水利會聯合會技術單位:財團法人農業工程研究中心

石門農田. 水利會. 管路灌溉系統,包括噴灌、滴灌、微噴及. 金門縣. 農會. 新竹農田. 水利會. 宜蘭農田水利會. 孔管灌溉設施。 為落實需求導向,使投資發揮最高之. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#38.新竹雲端智慧灌溉管理平台

本系統發展定位於農田水利科技之整合與應用,結合自動測報系統與地理資訊系統,朝向水資源管理系統自動化發展,進一步整合水權、用水計畫、水資源調度等水資源管理業務, ... 於 iot.thcia.gov.tw -

#39.乙丙級學科模擬網站

乙丙級技術士檢定線上測驗系統. March 16, 2022, 線上人數:2817 1-3 訪客總數: 訪客指數 ... 造園景觀 * 製茶技術 * 竹編 * 水族養殖 * 農田灌溉排水- 於 onlinetest.slhs.tp.edu.tw -

#40.灌溉渠道

灌溉 渠道 · 灌溉設施 · 灌溉渠道 · 灌溉渠道不只供水還能發展小水力發電 · 農田水利會網際網路灌溉管理地理資訊系統 · 行政院農業委員會農田水利署臺中管理處 · 旗美獅子頭圳灌溉 ... 於 www.pudish.me -

#41.家庭自動灌溉系統-新人首單立減十元-2022年3月 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有57件家庭自動灌溉系統相關的商品在售。 ... 噴頭園藝噴霧器農用噴水農田灌溉家庭草坪微噴系統自動果園增壓澆. 賣家促銷. 於 world.taobao.com -

#42.農田灌溉有好方法嗎? - 劇多

現在最為先進省時省力的灌溉方式是水肥一體化。 水肥一體化灌溉系統怎樣工作? 隨著農業物聯網種植系統的完善, ... 於 www.juduo.cc -

#43.农田灌溉系统

视频关于利用中心枢转喷灌系统的空中观察作物灌溉机灌溉农田的灌溉枢纽农田灌溉系统. 视频包括有沙拉, 工厂, 痛苦- 157780453. 於 cn.dreamstime.com -

#44.農田水利節水灌溉工程設計要點 - 人人焦點

近年來我國新農村建設力度進一步增大,但是農田水利基礎設施的建設力量比較薄弱,整體投入較低,相關機制還不夠完善。此外一些農村區域在農田水利灌溉系統 ... 於 ppfocus.com -

#45.農場運作– 灌溉

農友應採用有效率的灌溉方法,並因. 應土壤中可用的水分和作物的需要編排. 灌溉時間。 ... 灌溉農田, 應在清早、黃昏較後時間 ... 下使用噴灌系統)。 8.灌溉設施(例如 ... 於 www.afcd.gov.hk -

#46.2022年灌溉標案查詢

2021-10-15. 花蓮縣卓溪鄉公所 · 110年全鄉農田、農牧用地水利灌溉設施維護改善工程. 2021-10-04. 順基工程有限公司 · 八卦山旱灌區S3中池灌溉系統第一期改善工程. 於 pcc.mlwmlw.org -

#47.灌溉系統 - 我們的島

整治場址, 控制場址, 土基會, 灌溉系統, 水利設施, 農田水利會, 重金屬, 土壤管制標準, 搭排, 彰化縣環保局, 灌排分離, 徵收, 土壤整治. 農地污染的警鐘,再度被敲響, ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#48.推動農田水利系統智慧化對精進灌溉管理之效益

我國農田水利事業歷經數百年發. 展,已擁有完善之灌溉排水設施及管. 理組織,而掌管農業灌溉用水的行政. 院農業委員會農田水利署(以下簡稱. 農水署)17 個管理處(原各 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#49.灌溉系統智慧管理提高農業用水效率

貳、農田水利自動化測報系統之發展. 農委會多年來補助全國各農田水. 利會(現為農水署各管理處)設置自. 動測報系統與控制設施﹐對於有效即. 時掌握灌溉用水動態、灌溉 ... 於 www.coa.gov.tw -

#50.灌溉系統英文 - Bkucuk

灌溉系統 irrigation system 【土木工程名詞】 灌溉系統System, ... 農田灌溉英文_農田灌溉英文怎麼說; 農田水利入口網(兒童版); 概述; 微灌溉系統的全球市場(2020 ... 於 www.bkucukguzel.me -

#51.水利騎跡x 古圳探秘- 計畫緣起

換句話說,若說農業是臺灣重要的養分來源,那農田水利則是維持養分循環的命脈。為了調配各區的灌溉用水、維護管理灌溉系統,維持農田灌溉用水之供應,以及排除多餘的 ... 於 sites.google.com -

#52.灌溉用水取供水系統 - 經濟部水利署北區水資源局

主管機關, 管理處名稱, 灌區, 主要關聯河川. 行政院農業委員會. 農田水利署北基管理處. 新北市淡水區、三芝區、石門區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮 ... 於 www.wranb.gov.tw -

#53.通霄新灌區灌溉系統工程執行計畫書 - 水利署

本地區由於無可靠灌溉水源,除少部分溪谷沖積地之農田引用山溪、築. 池貯水或自溪渠抽水灌溉外,大部分均鑿深水井、設置抽水機抽取地下水灌. 溉。公共用水大部分皆抽取 ... 於 www.wra.gov.tw -

#54.农田灌溉的叫机什么什么叫农田灌溉系统?

农田灌溉 机械包括农田排灌机械和农田灌溉机械。 ... 第二节喷灌机械一、喷灌系统的组成和分类二、农用水泵三、喷头的种类和性能指标四、喷头的工作 ... 於 www.dllipin.com -

#55.第一灌溉大國- The China Current 教育頻道

中國目前農田灌溉面積由1949年的2.4億畝增至最新的10.37億畝,成為世界第一灌溉大國, ... 多公里幹支渠和4050公里渠系,形成了「蓄、調、灌、排」的水利灌溉系統。 於 chinacurrent.com -

#56.微噴帶噴灌帶農用大棚農田噴灌水管帶眼設備農業微噴澆地灌溉 ...

... 帶: 軟管 微噴管: 有孔#蝦皮熱銷#創意#居家必備#熱銷爆款#滴管帶#農用#家用#貼片式#灌溉設備購買微噴帶噴灌帶農用大棚農田噴灌水管帶眼設備農業微噴澆地灌溉系統. 於 shopee.tw -

#57.台積電神救援!智慧灌溉支援70歲掌水工,手機取代摩托車巡水

為精進灌溉系統,水利署在嘉南平原實驗智慧灌溉,利用雲端資料庫搜集數據, ... 「農田灌溉系統若可以自動化、智慧化,結合數據回傳平台,就可以輕易 ... 於 www.cw.com.tw -

#58.加強灌溉管理推廣及作業手冊編製 ... - 經濟部水利署南區水資源局

管理作業手冊,辦理講習訓練農田水利會灌溉管理及掌水工人員,傳承提升灌溉. 管理經驗及技術,評核嘉南農田水利會 ... 為建立現地人員對系統提供資訊之信心及依賴性。 於 www.wrasb.gov.tw -

#59.灌溉用水管理

本處主要任務首推灌溉用水管理,在水資源開發日益困難下,除配合政府政策,加強農田水利設施更新改善外,更利用遠端科技有效掌控各灌溉系統水源水量,以適時在乾旱時期 ... 於 www.iaila.nat.gov.tw -

#60.中南部旱災潛勢資料繪製計畫(附1光碟) - 第 3-26 頁 - Google 圖書結果

計畫區內各農田水利會之灌溉系統簡述如下:表 3.2-10 灌溉排水渠道數量統計表單位:公尺水利會灌溉渠道導水路幹線支線分線給水路隧道小計排水路合計苗栗 7,567 288,211 ... 於 books.google.com.tw -

#61.「黨政」相關新聞 - CTWANT

農田 水利設施保障灌溉、水源,建構更有韌性的農業生產環境,嘉南大圳改善過去水道雜 ... 國民黨立委楊瓊瓔說,台電供電系統太脆弱,長期以來南電北送、中電北送,不僅 ... 於 www.ctwant.com -

#62.農業節水灌溉:現代灌溉新方向,市場規模將達近千億 - 壹讀

渠道防滲是目前中國農田灌溉的主要輸水方式。 ... 節水灌溉系統的選擇取決於種植作物性質以及種植地點,目前我國用於現代農業中設施園藝(溫室大棚) ... 於 read01.com -

#63.農田灌溉渠道系統分析與應用之研究

摘要灌溉渠道之管理為農田水利會業務管理項目之一,灌溉渠道之功能在於取水口導引水源並輸配水量至農業灌區肥沃土壤,提供水分使農作物生長且又能維持生態環境機能的永 ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#64.農田水利會改制北斗可望重納灌溉系統 - 中時新聞網

彰化為農業大縣,農民仰賴農田維生,農田則需要灌溉水溝維持水源,彰化縣北斗鎮50多年前,沒有納入農田水利會灌溉系統,因此灌溉溝渠破損或淤泥, ... 於 www.chinatimes.com -

#65.自動灌溉與排水系統<br>(教學版)

自動灌溉與排水系統 (教學版). (不含保麗龍、滲透網管、不織布). 定價: 3,400元 ... 物聯網設備-抗阻塞深層透氣灌溉網管 (不含). PS.IOT平台帳號可免費申請 ... 於 web.oceanbox.com.tw -

#66.農田水利會灌溉排水管理要點 - 植根法律網

三、本要點所稱農田水利建造物係指水利會事業區域內管理之水庫、灌溉蓄水池、各級 ... 前項計畫如有面積、作物或自然條件發生變化時,水利會得隨時調整灌溉系統,並報 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#67.台積公司研發綠能智慧水閘門提升農用水效率 - TSMC ESG

自動灌溉系統提升10%節水效能 ... 傳統稻作調配灌溉用水,是以人力開關灌溉渠道上的水閘門,但負責掌管水閘門的1,300位掌水工,往往因負責的農地面積過大, ... 於 esg.tsmc.com -

#68.氣候變遷 - 政府研究資訊系統GRB

本研究採用序率模擬技術建立農田灌溉缺水風險之評估技術以瞭解不同氣候變遷情境下嘉南灌區農田灌溉缺水之風險,做為擬定因應氣候變遷農業水資源規劃之調適策略之參考。 於 www.grb.gov.tw -

#69.BF-2系列/滑門管灌溉系統用於漫灌,溝灌,甘蔗,水稻等農田灌溉

需要大量水份的作物通常使用傳統的溝灌和漫灌。但是由於灌溉水直接流入田間,水被土壤不斷吸收,導致水流入口和水尾的水份吸收不均勻。在入口處可能 ... 於 www.an-ja.com.tw -

#70.台灣安稼企業股份有限公司

從瓜果、蔬菜等農業灌溉、林業灌溉擴及其他農業用品如塑膠噴頭、育苗盤、固定器、網室器材、溫室器材、大棚材料、滴水管、滴灌配件、輸水管、降溫系統、庭園景觀、花卉植栽 ... 於 www.anja.com.tw -

#71.本會刊物 - 七星農田水利研究發展基金會

灌溉 與能源 3.節水滴灌,成功的秘訣 4.生態機能與多功能灌溉排水系統 5.精密灌溉 6.洪水管理之非工程措施 7.面對環境挑戰與新興技術下之排水 8.農業利用污水灌溉之潛能 於 www.chiseng.org.tw -

#72.農田水利灌排渠道系統圖 - 政府資料開放平臺

Hello 您好有關您詢問農田水利會灌溉渠道系統圖確認資料連結是否有效?經本會查證該網址仍為有效連結,該網址提供的是網路地圖服務,並無法直接看到一張影像,建議您使用GIS ... 於 data.gov.tw -

#73.臺灣屏東農田水利會公告

(一)末端管路灌溉系統:包括穿孔管系統、噴頭式系統、微噴. 式(含噴霧)系統、滴灌系統。 (二)灌溉設施:. 1、動力設備:馬達、引擎、抽水機。(沉水式深井馬達不. 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#74.果園自動灌溉系統之設計及施工(1) - 子瑋自然農場部落格

果園自動灌溉系統之設計及施工謝江海台中合鑫公司前言一般運用於果樹之灌溉可分為淹灌(含溝灌)、噴灌及滴灌三種。淹灌,由於設施費低,雖然有費工及浪費水資源的缺點, ... 於 tzuwei999.pixnet.net -

#75.水情拉警報!烏溪流域4水圳灌溉區2499公頃農田輪灌 - 自由時報

中部地區水情日趨嚴峻,不但影響民生用水,農田灌溉用水也不足, ... 圳的水灌溉,在枯水期時常會水量不夠,不過暫不實施輪灌,在系統末端的農田以 ... 於 news.ltn.com.tw -

#76.農業生產節水技術與系統研發 - 嘉義大學

台灣地區作物向來以水稻為主,米為主要糧食作物,農田灌溉也以水田為主 ... 在這樣不利的環境中,以色列憑藉發達的水利灌溉系統,農業高度發達,農. 於 www.ncyu.edu.tw -

#77.【名家專欄】俄烏之戰如何影響中國糧食安全

灌溉 水資源的缺乏。 ... 羅夫斯克(Dnipropetrovsk)東部地區為中國提供至少10萬公頃的優質農田(幾乎相當於香港的面積),主要用於種植莊稼和養豬。 於 www.epochtimes.com -

#78.俄烏之戰如何影響中國糧食安全 - 阿波羅網

灌溉 水資源的缺乏。 ... 羅夫斯克(Dnipropetrovsk)東部地區為中國提供至少10萬公頃的優質農田(幾乎相當於香港的面積),主要用於種植莊稼和養豬。 於 tw.aboluowang.com -

#79.稻農必看》智慧間歇灌溉系統省水3成 - 上下游

智慧灌溉系統導入太陽能水位計、電子流量計等田間感測設備(圖片提供/農試所) ... 這套省工又節水的系統也符合農田水利署對於灌溉自動調節設施每戶 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#80.提高農業灌溉用水效率之研析 - 立法院

降低農田水利設施漏水率灌溉用水自水源取水後,透過渠道引入農田灌溉,渠道的材質及 ... 及灌溉系統經由水文監測技術,可透過自動化測報系統可即時獲取灌溉區域降雨及 ... 於 www.ly.gov.tw -

#81.15705 農田灌溉排水 管路灌溉項丙級工作項目01

15705 農田灌溉排水─管路灌溉項丙級工作項目01:瞭解管路灌溉系統設施之內. 容.. 1. (4) 下列何種灌溉方法最具有省水及省力的效果? ①漫灌法②畦溝灌溉③間. 於 techbank.wdasec.gov.tw -

#83.農田水利

與農業生產有關之ㄧ切水的問題,如農田灌溉,農田排水,營運管理,農田水利工程, ... 加強農田水利設施更新改善及推廣設置省水管路灌溉設施,有效掌控各灌溉系統水源 ... 於 nrch.culture.tw -

#84.管路灌溉推廣成果讓每滴水滋潤每寸田 - 農傳媒

行政院農業委員會農田水利署(簡稱農水署)成立推廣管路灌溉計畫,積極提升農業水 ... 綠竹筍農友利用滴水管灌溉系統取代原穿孔管系統,計算田區管路等灌溉材料費用為1 ... 於 www.agriharvest.tw -

#85.灌溉系統種類 - Barjazz

灌溉系統 種類 · 灌溉水源 · 伊朗波斯卡納特灌溉系統 · 設施節水滴灌應用資材及技術簡介 · 農田灌溉排水─管路灌溉項丙級工作項目:瞭解管路灌溉系統設施之內容.. 下列何種 ... 於 www.barjazz.me -

#86.中彰投新聞 - 觀傳媒

【記者陳雅芳/彰化報導】農田水利署彰化管理處今(25)日在田中鎮內三排水 ... 月1日農田水利會改制農田水利署彰化管理處,擴大灌溉服務,服務以往被 ... 於 www.watchmedia01.com -

#87.嘉縣太保水虞厝農田灌溉水解決 - 聯合報

嘉義縣太保市水虞厝農田數百公頃,因未農地重劃無灌溉排水,也未納入嘉 ... 短期應急方案,農作時節調度灌溉系統節餘支援水量平均約每天2500公噸。 於 udn.com -

#88.黃金廊道區域內產業結構之現況與願景 - 台灣農業資訊科技發展 ...

作者:文‧圖/ 農田水利處張郁麟資料來源:農委會全球資訊網 一. 前言 ... 有關農田轉旱作及節水管路灌溉、園藝作物節水節肥灌溉系統之成果案例介紹如下: 於 www.taita.org.tw -

#89.15702 農田灌溉排水 設施維護管理田間項丙級工作項目01

(2) 農田水利會灌溉用水量記錄旬報表中,埤池及攔水系統內多餘之排洩量. 稱之為: 放水量 排水量 貯水量 取水量。 17. (3) 農田水利會工作站用水計畫表應於每期作 ... 於 ir.cnu.edu.tw -

#90.水利會事業區外農田整體調查規劃暨地理資訊系統建置擴充(附光碟)

附圖 3-1 灌溉系統及用水設施管理組織體系整個灌溉系統建議由台中農田水利會爭取政府預算開發,已於 100/8/15 由受益農民成立「台中市白冷圳餘水灌溉區域發展促進會」, ... 於 books.google.com.tw -

#91.補助機關:行政院農業委員會計畫名稱:推廣管路灌溉設施計畫計 ...

灌溉 器材,包括噴灌、滴灌、微噴及穿孔管. 等設施。 SS-9. 石門農田. | 水利會. 金門縣. 農會」。 Q位. 新竹農田 ... 管路灌溉系統補助費應依下列兩項分別核. 於 www.miaoli.org.tw