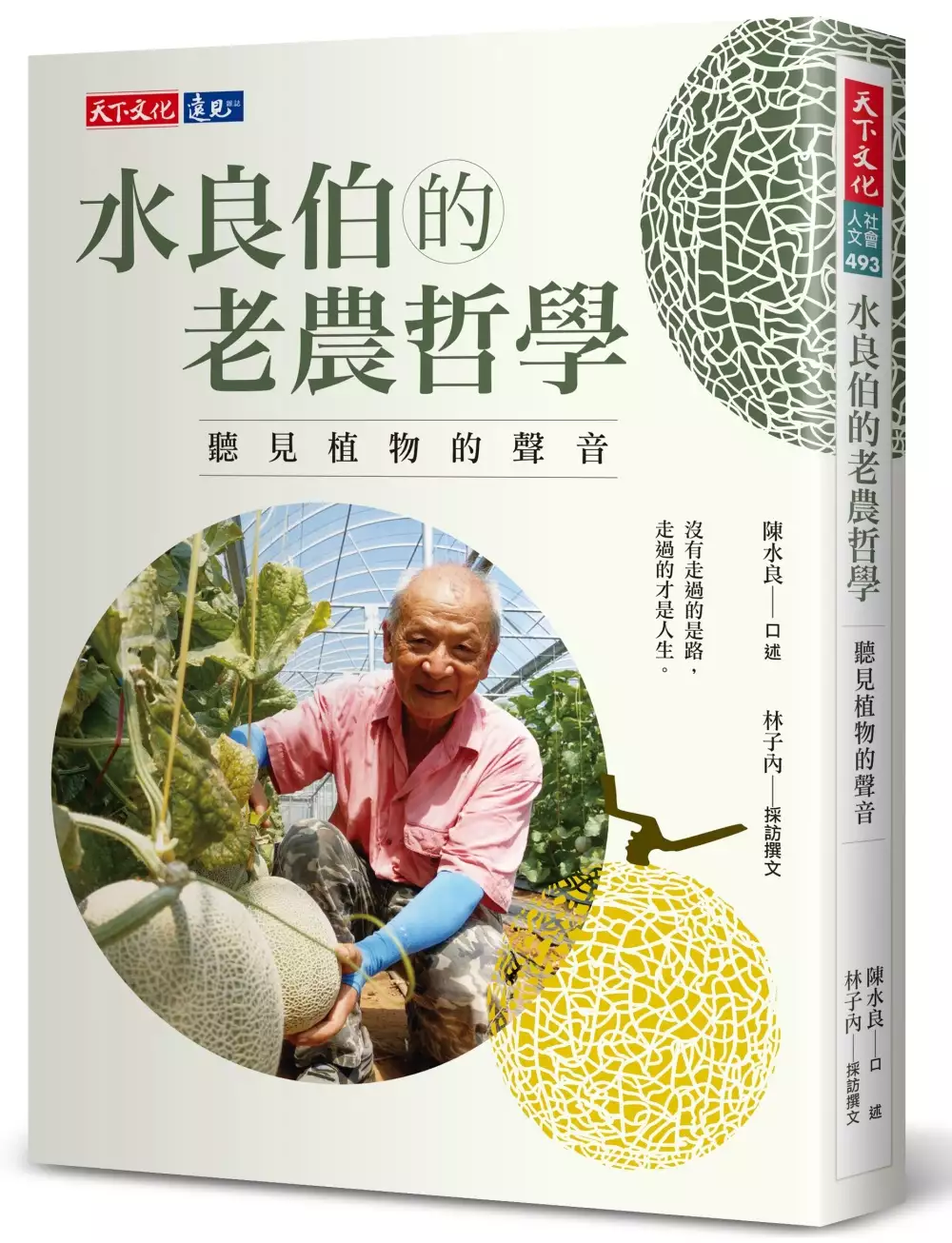

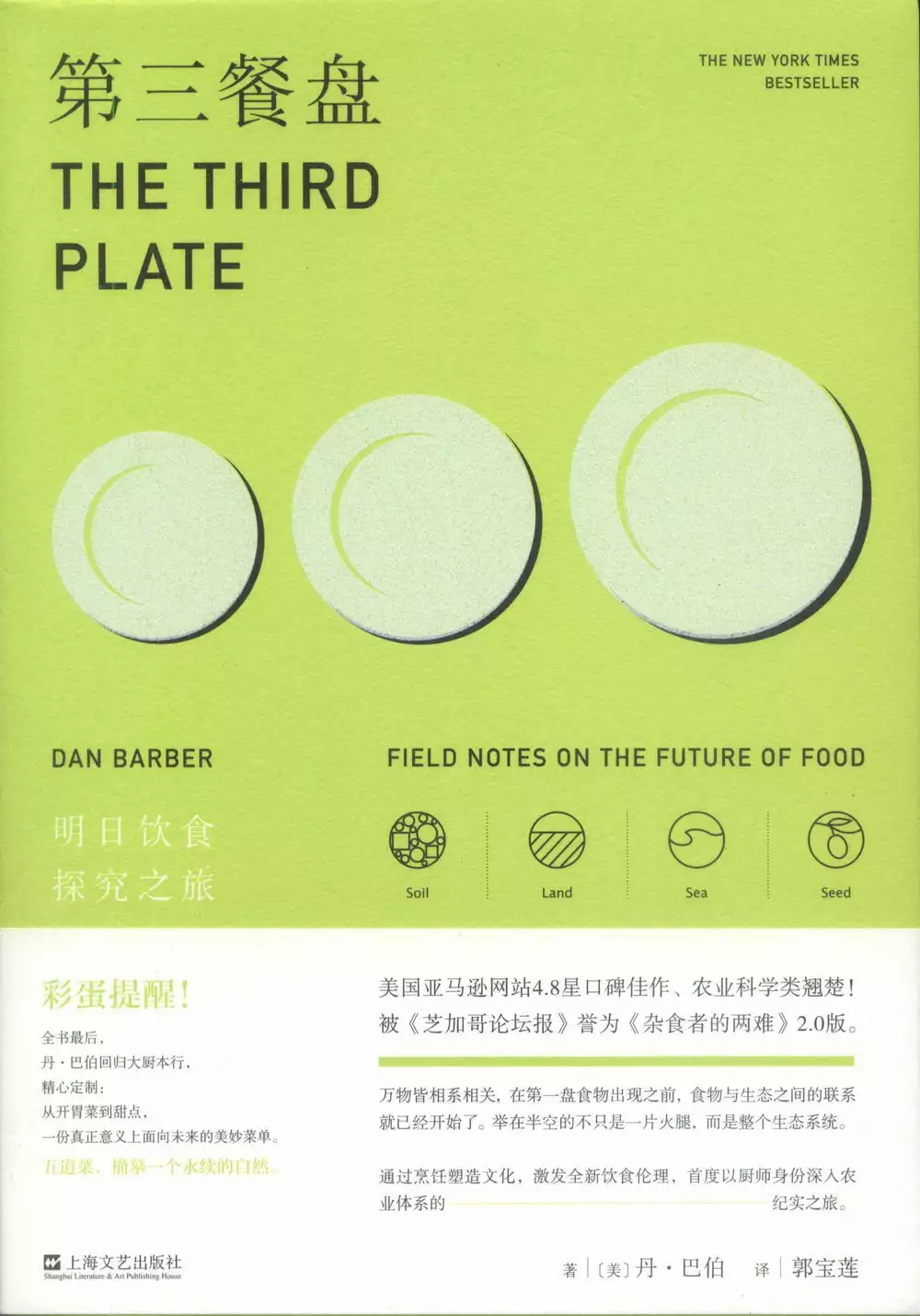

農業的重要性的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳水良,林子內寫的 水良伯的老農哲學:聽見植物的聲音 和(美)丹·巴伯的 第三餐盤:明日飲食探究之旅都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《農經人語》農業轉型三階段經濟發展不需滅農!(徐世勳)也說明:隨著經濟的發展,產業結構調整乃必然的趨勢。相對於其他產業部門,農業的重要性或者說農業的GDP貢獻很自然的會逐漸下降,美國、日本、韓國、中國大陸 ...

這兩本書分別來自天下文化 和上海文藝所出版 。

大仁科技大學 環境與職業安全衛生系環境管理碩士班 曾麗荷所指導 董雅芳的 農務作業人員安全衛生危害之研究 (2020),提出農業的重要性關鍵因素是什麼,來自於農務作業人員、農業危害、安全衛生、肌肉骨骼不適。

而第二篇論文國立東華大學 自然資源與環境學系 宋秉明所指導 呂桂芬的 有機農法與慣行農法之差異比較:以生活中常見的4種蔬果穀物為例 (2019),提出因為有 食農教育、農法差異比較、慣行農法、有機農法、食農解說構想的重點而找出了 農業的重要性的解答。

最後網站以休閒農業推動永續農村發展之研究則補充:首先提出聚集經濟概念的是於1929 年,Weber 在解釋一個地域內產業的集中或. 分散的原因時,強調聚集經濟或不經濟的重要性,此即著名的聚集法則(the law of.

水良伯的老農哲學:聽見植物的聲音

為了解決農業的重要性 的問題,作者陳水良,林子內 這樣論述:

沒有走過的,是路, 走過的,才是人生。 他,五十歲還有勇氣追夢 忍受七年投入血本無歸 打造出千元網紋洋香瓜的傳奇 他,不接受看天吃飯的宿命 即使小學沒畢業 他仍走進各大演講、研習會場自學 成為《遠見》評選的黃金農夫 人生七十正開始的陳水良 請你看見土地長養出的勇氣 自然淬鍊出的謙卑 這是一個新社瓜農對抗宿命,想要從泥土中活出一片天的故事。透過老農一生和農作物相互滋養的故事,看到二戰後一個來自台灣新社的小農如何自我學習,開闢一畝小果園的的事蹟。 傳統的農人就像老牛拖犁,只能看天吃飯,但不認命的水良伯就是不認命,充滿各種奇想的他,為了改變命運

,他到處聽演講、請教專家。最後花了七年時間,終於在新社成功種出高單價的網紋洋香瓜。 在氣候劇烈變化的今天,全世界的農業將面臨很大的危機和挑戰,到底在當今社會中,農業還有沒有前途?在日新月異的高科技環繞下,小農經濟該何去何從?透過水良伯的心路歷程,帶我們實際進入一個老農的世界,了解他和植物共處的辛勞與歡欣,進而了解台灣這塊土地,一起關心台灣的農業發展和未來。 各界感動推薦(依姓氏筆畫順序排列) 我和水良伯因為他來聽我的演講而結緣,知道他是透過自力學習,不怕麻煩到處聽演講且勇於提問,令人相當感佩。從他身上,我看見了台灣農民的生命力與韌性。——胡志強(台中市前市長) 在多元的現代

社會裡,學習的媒介和型態更為多元化,如果真有一些閱讀障礙,除了書本,還有眾多的課程、演講、有聲書等的輔助,我們已經沒有不學習的藉口了。看到瓜農水良伯即使識字有限,還是不放棄學習及動手試驗,變成了台灣創造高附加價值的現代農夫,參與了進步社會的推展,值得大家向他學習。——高希均(遠見.天下文化事業群創辦人) 正因台灣有許多和水良伯一樣深愛這塊土地的人們,展現台灣精神、堅毅的付出,因此我們也要更加努力,為農業創造一條永續的道路。也期待,農業不只是農民的農業,也不是農委會的農業,而是全民的農業。——陳吉仲(農委會主委) 從水良伯身上,我們看見一個農夫運用智慧去思考,不再「聽天由命」,他懂得

謙卑面對大自然,將植物的聲音融入生活、生命,值得後輩學習,這是一本值得細細品味與省思的書。——陳美伶(國發會前主委) 小時候我也是農家子弟,跟著父親一起下田農作,水良伯在書中所提到「不甘平凡」、「擺脫宿命」等種種在當時會被認為「叛逆」的瘋狂想法,我卻心有戚戚焉。很高興天下文化出版這本書,讓水良伯的務農智慧能與更多人分享。——郭國榮(喬大地產董事長) 感謝水良伯將畢生經驗集結成書,提醒我們注意氣候和環境的變化,以及農業的重要性。面對未來極端氣候的挑戰,他積極求知的態度值得大家學習,也期待未來有一天,農業將成為我們的藍海產業。——彭啟明(氣象達人、天氣風險管理公司總經理) 這本書

除了喚醒我們對農夫職人的尊敬,也可從書中同時感受到農人的努力跟憂心,透過水良伯極力擺脫「務農等於貧窮」的宿命,也提醒我們農業需要有新思維。極力推薦這本書給關心農業發展及環境永續的您。——蔡其昌(立法院副院長) 水良伯用知識與技術,創造精緻農業生命力,做愛心不遺餘力!足為農民之楷模。秀燕在此向所有的讀者推薦與分享《水良伯的老農哲學:聽見植物的聲音》,讓咱們做伙細心品嘗最道地的台中好書。——盧秀燕(台中市市長)

農業的重要性進入發燒排行的影片

【耕種生活實踐】新界東北收地在即,從前有份守護菜園村的勞麗麗,回看這10年「半農半藝」的生活實踐,覺得並沒有枉費,發現更多人覺醒到本地農業的重要性。

力量雖然看似還很微小,但其實同行的人愈來愈多。她相信,這會慢慢積累成根深蒂固的力量。

-----------------------------------------------------------------------------------------

明周娛樂 https://www.mpweekly.com/entertainment/

明周文化 https://www.mpweekly.com/culture/

想食明周 https://www.facebook.com/foodiempw/

INNER https://www.facebook.com/innermpw/

https://www.instagram.com/in__ner

農務作業人員安全衛生危害之研究

為了解決農業的重要性 的問題,作者董雅芳 這樣論述:

農業是國家重要的產業,因戶外作業環境特殊,因此農業是最危險的行業之一。本研究目的欲探討國內農業環境可能存在的安全衛生危害因子並提出改善建議。本研究採用橫斷式問卷調查,研究對象為屏東地區的農戶,以隨意訪談方式完成74戶問卷。問卷內容除了一般基本資料外,尚包括物理性、化學性、生物性、人因性四大危害因子以及職業安全危害因子之調查。研究發現,農業勞動人口年齡以51-60歲居多(佔45.9%)呈現農村老化現象。有40.4%農民表示使用除草機後有振動引起的手指麻木、刺痛之自覺症狀,進一步分析發現除草時間低於30分鐘之農民,則不會有手指麻木等症狀(p = 0.0024)。農民噴灑農藥時,大多數農民不會挑選

正確的防護具,噴灑農藥後有40.7%的農民皮膚會發癢;在農地執行作業時昆蟲叮咬是農民最常見的生物性危害;健康自覺不適症狀以肌肉骨骼不適最多(62.2%);在職業災害部分,一年內曾發生滑倒跌倒有18人(24.3%),其次是割傷切傷17人,且切割傷多數是因剪刀所造成。為降低農務人員職業災害,建議加強其危害辨識能力、農藥使用知識、選擇正確的防護具,另為有效減少肌肉骨骼傷害風險,應避免長時間維持固定姿勢及善用器具,使用振動農機具時建議縮短作業時間及佩戴耳塞等防護具,並建議農務人員定期進行各項健康檢查。

第三餐盤:明日飲食探究之旅

為了解決農業的重要性 的問題,作者(美)丹·巴伯 這樣論述:

丹·巴伯是美國著名廚師,在曼哈頓西村經營一家藍丘餐廳,他不僅努力思考如何做出完美的食物,更在餐廳不斷實踐著自己超前飲食倫理觀和生態理念。起初,巴伯決定種植自己的小麥,對合適小麥品種的追求成了一系列深入田野的探究之旅的開端。在能夠品嘗到巴伯的小麥之前,我們可以跟隨他去拜訪那些美國以及跨越大西洋的廚師、農夫、漁民、畜牧業者、營養師和環境科學家。丹·巴伯花了十年時間研究世界各地的農業社群,擷取他們的智慧和經驗,循著食物鏈一路抽絲剝繭。 丹·巴伯著郭寶蓮譯的《第三餐盤(明日飲食探究之旅)》是一本將旅行日記、農場耕種歷史、農業和烹飪哲學相結合,坦誠且觀念超前的主廚筆記。捨棄因循守舊的不健康飲食法(第一

餐盤);超越「從產地到餐桌」的大熱潮流(第二餐盤);通過飲食方式的倡導,讓土壤和海洋得以永續利用、保有健康,這正是丹·巴伯所認同並推崇的廚師使命,也就是「第三餐盤」的真正意義。 (美)丹·巴伯,譯者:郭寶蓮。丹·巴伯,位於曼哈頓西村藍丘餐廳的廚師,餐廳同時結合非營利農場和教育中心。他對於食物與農業政策提出諸多見解,發表于《紐約時報》及其他出版品中。曾獲James Beard美國傑出廚師大獎、2009年獲選《時代》雜誌百大具有影響力的人物之一。 前言 第一部分 土壤 第二部分 土地 第三部分 海洋 第四部分 種子 後記 致謝 那年,我

們在石穀倉食物與農業中心(Stone Barns Center for Food and Agriculture)開設藍丘餐廳(Blue Hill)分店。開業沒多久,我們收到一根郵寄來的玉米——乾巴巴,還有點縮皺——隨附一千美元的支票一張。當天稍晚,我的電子信箱裡出現一封郵件,說明這根玉米的緣由。 寄信人是格蘭·羅伯特,他是專門收集稀有種子的專家,也是特殊穀物的供應商。由於我們這間藍丘餐廳位於“石穀倉中心”內,而“石穀倉中心”正是農業與教育複合中心,所以他希望我能幫忙說服石穀倉中心的菜農在春天時種植他所寄來的玉米。他說,這是一種很罕見的玉米品種,叫做新英格蘭八排硬質玉米(Eight Row

Flint)。 格蘭說,證據顯示,八排硬質玉米的出現可追溯到西元1600年代,當時可說是技術大躍進的時代。這種玉米不僅有八排肥碩的玉米粒(當時多半只有四排或五排,而現代的玉米粒可高達十八到二十排),而且味道獨特甜美,是美洲原住民好幾代悉心篩選培育的成果。1700年代末,此品種的玉米普遍種植於新英格蘭西部和哈德遜河谷(Hudson Valley)的下游區,後來連南義大利也可見其蹤跡。然而,1816年的極酷寒冬把新英格蘭地區的作物摧殘殆盡,大量釋出儲糧來供應人畜的結果,就是種子庫存所剩無幾。 格蘭寄給我的這根玉米是存活了兩百年左右的義大利品系,在義大利稱為Otto File(意思是“八排”),

他希望我們能恢復這個品系的祖源地位。他在電子郵件中寫道,種了這顆種子,我們等於繁殖了“一種非常重要、瀕臨絕種、具有歷史意義的義大利味道,同時也讓新英格蘭已經消失的飲食之道重現於世。丹,我在此先恭喜你的新餐廳開張,並感謝你對這種玉米的關注。”接著,仿佛怕我會不理睬他的要求,格蘭又補上一句,“八排硬質玉米做出來的玉米泥很可能是全世界最美味的,而且我敢打包票,全美國吃不到這樣的味道。”他說,等到收割時,他會再提供一千美元作為獎賞,至於我們的回報,他別無多求,只希望能保留幾根玉米作為種子。 這項提議,對“石穀倉中心”來說,就像有人故意幫我們打出一支全壘打——事實上也是如此。若能把握住這個千載難逢的機

會,“石穀倉中心”就可以恢復區域性作物的多樣化,賦予這一北美本土作物歷史性的意義。對我來說,則可以借這個機會烹調其他餐廳的功能表上所沒有的食材(對每個大廚來說,這是令人垂涎的誘惑),我也能親自一嘗最上等的玉米泥。 然而,當我拿著那根玉米去找石穀倉中心的菜農傑克·艾爾傑爾,他卻意興闌珊,對種玉米提不起興趣。不過這不能怪他,畢竟能耕種的地只有八英畝大,想也知道他不會願意去種植這種需要大量土地的作物。況且,種植玉米的條件頗多,比如需要施以大量氮肥。從菜農的角度來說,玉米就等於是生物界的“巨無霸豪宅”。 籌畫“石穀倉中心”的初期,我曾告訴傑克,有個菜農會把還沒長大的玉米整株采下來供我們餐廳使用。這

種玉米筍只有幾釐米長,玉米粒還沒完全成形,可以整株連莖一起吃,類似一般炒鮮蔬會用的罐頭玉米筍。我原本以為傑克聽到這種全新的蔬菜概念會大為驚豔,沒想到他毫不領情。 “你的意思是,你的菜農一開始要種的是整根玉米,卻在它們還小的時候就把它們摘下來?”他說,忽然皺起整張臉,仿佛肚子挨了一拳,“神經病嘛。”接著他彎腰,右手幾乎碰觸到地面,然後踮起腳尖,左手舉高,超過我的頭,挑了一下眉,意思是玉米莖可以長到這麼高。“只有到這種高度,玉米才會開始準備生玉米粒。而這時的玉米莖雖然長得很高,看起來生氣蓬勃,卻還是饑渴,還沒有足夠養分,所以就算長出了完整的玉米粒,也還沒真正充分利用到大自然的能量。在這個階段,你

以為你能獲得什麼?你採收到的,只有這種,”他伸出小指,在我面前揮了一下,然後旋轉小指頭,好讓我能從各個方向看清楚它,“瘦瘦小小,無滋無味的玉米。” 我十四歲那年的夏天,我們家族在麻塞諸塞州的藍丘農場只種玉米這一項作物,理由無人知曉。總之,那是一個奇怪的夏天,就連現在回想起來,仍會有孩提時看見原本是牧草的綠色田地上,冒出金黃色的玉米穗狀雄花的困惑錯亂感。 在藍丘農莊變成玉米田的那個夏天之前,我們家族的八塊牧草地的其中一塊,通常由我負責堆制乾草,以便儲藏過冬用。我們會在八月初就開工,將一大捆一大捆的乾草放在輸送帶上,讓機器有條不紊地將它們包裹成密密實實的一大塊,像樂高的積木般,然後送到大如體育

場的穀倉二樓堆放。到了九月第一個星期一的勞動節,穀倉就會滿到幾乎要爆出來,形成獨一無二的景觀。 製作乾草的第一步就是割牧草,對我來說,這代表一天得長達數小時窩在巨大的拖拉機裡,跟隨旁邊負責駕駛的農夫領略這片田地的地形地貌。就這樣,不算有天分的我,反復來回幾次後,也能清楚知道地面哪裡凹陷、哪裡蜿蜒、哪裡是泥地、哪邊的地被水沖刷過、哪裡有濃密的灌木、哪裡的牧草很稀疏,以及何時該做好心理準備,等著接下來幾分鐘的顛簸路面。還有,何時該彎下身子,躲開突出的樹枝。 我們以為食物鏈有起頭和尾端——比如農場裡的田地是一端,餐盤裡的食物是另一端——但其實根本不是這樣。所謂的食物鏈根本不是一條長鏈,而更像奧林

匹克的五環,重疊互掛。這讓我明白正確的烹飪和正確的農業是同一件事。我們以為,只要精挑細選最棒的食材,我們就能創造出對環境和自己有利的可持續的飲食,但事實上並非如此。我們不能只想著改變食物系統的其中一部分——這樣的觀念太過狹隘——我們必須想的是,重新設計整套系統。 一種比較好的起步方式,就是換一種全新的概念來看待餐盤中的食物,也就是“第三餐盤”。然而,與其說這是“餐盤”,倒不如說是一種不同的烹飪法,或者組合食物的方式,或者不同的功能表寫法,或是,以不同的方式來尋找食材——或者,是上述所有的總和。 在這種新概念底下,各種食物味道之所以用某種方式來組合,並不是因為傳統如此,而是因為這樣的組合對於生

產這些食物的環境來說是有利的。“第三餐盤”這個新概念不只能讓大家更意識到農夫與可持續農業的重要性,而且可以幫助我們認知到,我們所吃的食物其實是整體中的一部分,是一組錯綜複雜的關係網絡中的一部分,而這種整體與關係無法被化約為一個一個的單一食材。這概念所支援的是一組整合的穀物和肉。換句話說,最美味的食物,正是源於這種還沒受到重視的整合關係。就跟所有偉大的菜式一樣,“第三餐盤”也在不斷演化,以便反映出大自然所能提供的最佳食材。 而這種體悟就要靠廚師來傳達了——至少部分要靠廚師傳達。他們扮演領導者的角色,類似樂團裡的指揮。我想這種比喻顯而易懂:我們廚師站在廚房裡,將所有食材當成樂團的一員,決定哪個成

員何時該出場,並引導協調,將不同的元素組合成一首完整的樂章。有這種比喻聯想的人,我不是第一個,但我認為指揮這種工作其實有更深刻、更有趣的層面,而且它也揭示了未來廚師該扮演的角色:除了在幕前指揮,在演奏會開始之前的幕後也有工作要做,那就是去探討每種成分的歷史,以及其意義和脈絡。一旦確立了這些背景和意義,掌握了敘述方向,指揮的工作就是通過音樂去詮釋故事。我們可以說,烹調法之于廚師,就像樂譜之于指揮,它們提供一套準則,讓他們可以立刻創作——或是一場音樂會,或是一道菜——而這套準則最終會融入他們的記憶當中。 當今的飲食文化讓廚師得以發揮影響力,就算無法隨心所欲地創新,至少具有創新的權力。我們廚師身為

味道的判官,可以貢獻一己之力,來鼓勵“第三餐盤”這種全新的飲食之道。 對任何廚師來說,這都是一大挑戰,對食客就更不用說了。不過,這也是一種關於直覺的挑戰,因為根據本書裡的故事,這往往可以創造出美味的食物。真正的美妙滋味——尋常樸實,但令人驚喜不已的滋味——就像很厲害的鏡頭,我們可以透過它們窺見神奇的大自然,因為味道可以穿透我們無法眼見或察覺的細微東西。味道是占卜師,是說真話的人。它能引導我們從頭開始,重新想像我們的食物系統和飲食方式。

有機農法與慣行農法之差異比較:以生活中常見的4種蔬果穀物為例

為了解決農業的重要性 的問題,作者呂桂芬 這樣論述:

在資本主義發展下農業成為商品,需要重新回到與土地的連結,當中產生一些問題,例如:因著農耕方式破壞了環境,慣行農業長期所造成的化學農藥、肥料過度使用和汙染所造成的恐慌;或者對於我們日常食用的蔬果、五穀雜糧等的栽植過程相當陌生等。而遺忘了農業的重要性,但透過食農教育可以幫助人們重新思考。因此,本研究目的為,探討常見蔬果和五穀雜糧的有機與慣行栽植差異比較,以小番茄、小黃瓜、四季豆以及水稻為例。針對栽植資料蒐集,以參與觀察、文獻蒐集及訪談等三種方式,為本研究獲取相關資料的途徑。而本研究所選擇之小番茄、小黃瓜、四季豆以及水稻四種農作物,其考量因素,除了為受訪者農師種植之作物,亦考量為生活中常見蔬果或五

穀雜糧,或常出現農藥殘留相關新聞等。進而提出研究分析,記錄這四種農作物有機農法與慣行農法的栽植差異比較。研究發現:(1)關於農法差異比較的結論,分成三個部分,即為防治、栽植數量以及肥料施灑等。有機栽植防治以非化學農藥的方式進行(例如:礦物油)、栽植數量相較少,亦會依據植物生長狀況給予肥料。而慣行栽植從一開始種植到最後採收階段都會使用化學農藥防治,可能是針對土壤消毒、種子育苗或病蟲草害的;栽植數量較於有機密集;肥料施灑有其固定時間的頻率,也容易發生施灑過量的問題,而造成植株容易生病。(2)關於從研究方法的角度,若僅依賴文獻記錄栽植差異並不完全。例如透過訪問才能夠得知農人在藥劑使用的情形,這些資訊

無法透過文獻得知,文獻中僅有農藥使用的建議方法,但透過了訪問才知道在農藥使用上,文獻建議和農人使用的情形並不一致。若僅依賴訪談或參與觀察,關於資料的正確性無法證實,而是要配合文獻互相應證。最後,提出對未來研究者建議,供其參考。另外以非正式的模式,進行食農解說構想,收錄於附錄一。

農業的重要性的網路口碑排行榜

-

#1.台灣農業之永續利用

加以大量原本並不適宜栽種這類明星作物的生物棲地,被挾著威力驚人的化學農藥與肥料強勢地破壞開墾。由於忽略生物多樣性的重要價值與棲地的大量遭破壞,近二十年來全球已 ... 於 e-info.org.tw -

#2.拓展統計多元價值創造農業新願景

上述各項重要農業統計調查,均運用每5 年之農業普查資料做為母體,並依. 據調查問項,研析抽樣調查之最適對象與範圍,提升抽樣調查之代表性。 ... 農業是全民的農業,也是 ... 於 www.stat.gov.tw -

#3.《農經人語》農業轉型三階段經濟發展不需滅農!(徐世勳)

隨著經濟的發展,產業結構調整乃必然的趨勢。相對於其他產業部門,農業的重要性或者說農業的GDP貢獻很自然的會逐漸下降,美國、日本、韓國、中國大陸 ... 於 anntw.com -

#4.以休閒農業推動永續農村發展之研究

首先提出聚集經濟概念的是於1929 年,Weber 在解釋一個地域內產業的集中或. 分散的原因時,強調聚集經濟或不經濟的重要性,此即著名的聚集法則(the law of. 於 www.tasder.org.tw -

#5.生物多样性和农业

维持生物多样性对于粮食和其他农产品生产以. 及向人类提供好处都极其重要,包括粮食安全、营养和谋生手段。 生物多样性是一切农作物和家禽家畜及其内部 ... 於 www.cbd.int -

#6.慶祝全國有機日中市宣導有機農業重要性

... 農業教育宣導影片放映與有機農產品展售等方式,宣導有機農業的重要性。出席 ... 農業的重要性。 出席活動的農委會主委曹啟鴻表示,國內有機農業至今年9月底累計通過驗證 ... 於 www.storm.mg -

#7.2025台灣農業科技前瞻之發展議題分析

除了協助專家進行設計命題之邏輯思考. 用,亦作為協助願景形塑的重要規劃工具。換. 言之,情境分析係由專家依據國內、外農業整. 體趨勢背景進行腦力激盪,透過結構性工具 ... 於 www.bioeconomy.tw -

#8.連結新農業與生技產業共創有機友善農作產業鏈

計畫重要性及預期效益. 「新農業」強調的無毒有機栽培,是兼顧環境與保健康的結合,是永續經營的要項。由於有機栽培的農產品常遭受病蟲害的威脅、營養缺乏與缺工之故 ... 於 w5.nknu.edu.tw -

#9.日本與台灣農業環境政策之比較研究

農業 是重要的民生基礎產業,農業發展攸關國家安全與社會穩定,因此,如何確保農業得以永續經營,已成為現今各國農業政策制定者所必須面對的重要課題。 從外部性理論來 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#10.一百年來台灣農業的回顧與展望

早年稻米是. 人民生活命脈,能掌握稻米的生產與運銷就代表他的社會身分與地位,稻米豐收與否. 與存量多寡更是國家社會安定的重要指. 標。 稻作先進們精進於稻種改良及栽培. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#11.行政院農業委員會業務報告(農委會)

上個會期大院審議通過本會92年度預算案及修正「農業發展條例」、「糧食管理法」等重要農業法案,對台灣農業發展深具重要性,藉此機會,首先要感謝各位委員對農業發展與農民 ... 於 www.coa.gov.tw -

#12.農業- 維基百科,自由的百科全書

縱觀全球,女性在農業中占據重要部份。在除東亞和東南亞以外的開發中國家中 ... 其它增加農業永續性的措施還包括應用保護性農業(英語:Conservation agriculture ... 於 zh.wikipedia.org -

#13.能源作物與休閒農業之發展

前言. 農業發展對一個國家的重要性,是舉世皆然。農業的發展除了政治、社. 會及經濟的重要基石外,更是攸關「人口」、「糧食」、「環境」、「能源」四大. 於 scholars.tari.gov.tw -

#14.【專文】科技將主宰農業的未來

... 重要性與日俱增。 當前台灣農業確實存在諸多難題,包括基層勞動力短缺 ... 過去政府為獎勵農業科技人員,曾訂定「行政院農業委員會科學技術研究發展 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#15.從地方創生國家戰略計畫與農村再生2.0出發

農村對於臺灣的重要性,除了擔負糧食生產的. 重要功能,還具有許多受益於農業發展正面外部性的功能,以下就農村發展契機提出. 六項重點議題:. 一、 食安議題的浮現. 飲食 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#16.新農業運動台灣農業亮起來

政府應確認農業之重要性. ,前瞻規劃施政主軸,有效支持經費與. 人力,推動安全農業、創新科技、強化. 國內外行銷等施政。 農委會推動「新農業運動」,加速農. 業創新改革 ... 於 www.tcdares.gov.tw -

#17.2022/01/03淨零趨勢下台灣農業的預期情境分析研究

消費者能認識淨零的意義,及其對生存環境的影響,以認同淨零的重要性。由消費者的改變帶動生產者、通路經營者等利害關係人的改變,政府則可在此過程中扮演重要角色, ... 於 www.ccasf.org.tw -

#18.第一章農業基礎概念

農業的重要性 :. 【農業為建國的基礎】。 【農業是社會重心】。 【農業是工商業的根本,也是經濟的支柱】。 【農業供給民生資源】。 Page 3. 57. 第三章農田 ... 於 moex.com.tw -

#19.地方特考農業行政農業經濟學考試準備方法重點總複習

農業 產值占GDP比例:台灣過去農業產值占國內GDP之比例由32%下降至約1.6%(2018年),但這並非意味農業失去其經濟重要性,而是進化成為涵蓋生態、保育、 ... 於 www.eyebook.com.tw -

#20.新農業運動

該施政架構期許擴大農業施政視. 野,加強農業創新與行銷,希望重新定. 位台灣農業的重要性及永續價值,跳脫. 傳統思維,改變觀念及作法,強化台灣. 農業競爭力,將傳統農業 ... 於 book.tndais.gov.tw -

#21.重要農業施政措施

因應臺灣農業面臨全球氣候變遷、國際貿易自由化、農業勞動力缺乏與高齡化、產銷市場失靈、農業結構僵化等內外環境衝擊,以及食安與消費者保護、環境永續等議題。 於 www.ey.gov.tw -

#22.多功能農業體制下的農地功能與使用方案選擇*

多功能農業(multifunctional agriculture)或多功能性(multifunctionality)此. 一專有名詞的意義是指,除了糧食衣物生產之外,農業還可以生產不同的非商品. 於 landeconomics.nccu.edu.tw -

#23.「農業基本法」的內涵及其催生

壹、農業的重要性 兩年前世界糧食危機的記憶猶新。該次糧食缺乏事件的肇因頗多,首先若干主要產區不是大乾旱就是大洪水,導致生產受創降低國際糧食 ... 於 www.taiwansig.tw -

#24.休閒農業結合農村發展之探討

對休閒旅遊者而言,亦宜加強戶外旅遊的倫理宣傳,並在休閒遊憩活. 動中,強調生態環境維護的重要性。加強自然保育的觀念,亦可透過前述之策略聯盟,. 以團體制衡的力量, ... 於 card.org.tw -

#25.2020新冠肺炎疫情下的台灣農業挑戰 - Weber - Medium

疫情讓全世界的經濟衰退許多,許多產業受到嚴重影響,農業也不例外,但疫情也讓人們重新審視農業的重要性,希望台灣農業能加速「整合」以及「導入科技 ... 於 adaptable-haze-butterfly-551.medium.com -

#26.國內農業值得全民支持及全民須支持國內農業──食農教育 ...

... 農業多功能價值,因此國內農業永續發展有其絕對重要性。要達成上述兩個國內農業的重要任務,就須永續經營依國土計畫所規劃的74至81萬公頃的農業發展區,以及其搭配的 ... 於 lawdata.com.tw -

#27.休閒農業產業評論VOL.01

施圻臻說,農業的重要性會愈來愈強,雖然做農辛苦,但第一代休閒農場主人仍應適時給予第二代參與本業的實作機會,不要太寵,此外若有機會也可讓第二代到外頭工作磨練,讓其 ... 於 www.taiwanfarm.org.tw -

#28.农业的重要性

1、农业是第一产业,它是最基本的物质生产部门,是我国国民经济的基础。2、农业是人类社会的衣食之源与生存之本,它是支撑整个国民经济发展与进步的保障,是物质生产 ... 於 zhidao.baidu.com -

#29.什麼是食農教育

本文參考日本食育和歐美慢食運動之意義,同時加強農業的角色,將食農教育定義為「食農教育是一種體驗教育的過程,學習者經由與食物、飲食工作者、動植物、農民、自然環境和 ... 於 www.extension.org.tw -

#30.小農力量大─國際家庭農業年對於台灣農業的意義

聯合國訂定二○一四年為家庭農業年(International Year of Family Farming),強調家庭農場對於戰勝貧窮、增加生物多樣性、保護環境的重要與貢獻。 於 www.hucc-coop.tw -

#31.農業現代化— 尋找農業的春天

我們對稻米的觀念就是這樣。 儘管我們的經濟快速發展,人民的生活大幅改善,稻米作為民食的重要性已在逐漸縮小,但是二千多 ... 於 www.cw.com.tw -

#32.发展农业的重要性十篇

发展农业的重要性篇2. 1.农民专业合作社是提高农民组织化水平,促进农业生产发展和农民增收致富的重要途径。建设社会主义新 ... 於 www.gwyoo.com -

#33.第三章臺東縣未來農業的發展

農業 平均產量雖然不高,但部分農產卻頗具. 重要性,如稻米及釋迦便是極具代表性的作物,品質獨步全臺。稻米,. 則以臺東的池上、關山最負盛名;特用作物以茶、蔗、蠶業等較 ... 於 alphs.nalrcs.org -

#34.農業是糧食安全的根基!食育讓吃在地食當季不只是口號

近年台灣農業發展逐漸式微,不僅面臨國外進口農產品傾銷,生產力也逐漸流失,導致糧食自給率越來越低,但透過食育,可以讓國民了解農業的重要,進而達到吃 ... 於 www.foodnext.net -

#35.【農企業的趨勢與挑戰專題之四】臺灣農業科技援外可因地制宜

... 農業邁入「精準農業」時代。 為了分享臺灣在農業e化領域的發展 ... 農業科技化重要推手 · 新文章 歐洲復興開發銀行總裁強調面對氣候挑戰時能源效率的重要性 ... 於 icdfblog.org -

#36.由社會發展觀點泛論農業推廣的意義

今日臺灣省的農業推廣,其內容. 或意義也已經有了經營計劃與農場管理的端倪,換言之,已經不. 僅是新作物之介紹與新耕作方法之教學,而已經開始農業經濟性. 九. Page 4. NYIKA, ... 於 www.ios.sinica.edu.tw -

#37.戰後臺灣三部省通志「農業篇」之比較

第三,林熊祥所擬的「農. 業篇」綱目則包括耕墾、農時、作物等七項,林氏以「主題」的方式來. 論述臺灣農業的發展,對於農業各層面所含之意義皆能作深入探討,並. 有助於 ... 於 www.th.gov.tw -

#38.駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會瞭解備忘錄及建立 ...

... 農業及食品部門之重要性,並亟欲加強雙邊長期關係,提昇交流合作層級及致力解決重要議題,以使生產者及農業部門獲益; 確認雙方所代表當局信守對市場導向農業政策及 ... 於 law.moj.gov.tw -

#39.蘇主任委員嘉全提出新農業運動台灣農業亮起來定位 ...

... 永續發. 展努力,讓台灣農業亮起來!(資料來源:行. 政院農業委員會). 蘇主任委員嘉全提出新農業運動台灣農業亮起來. 定位台灣農業的重要性及永續價值強化國際競爭力. 於 www.hdares.gov.tw -

#40.全球社經情勢與農業發展趨勢分析

個人化(Personalization) :成本和品質仍然重要,但對產品或. 服務而言,個人化(差異化)的重要性逐漸提升。 ▫. 知識管理(Knowledge management):IT技術 ... 於 www.foresight-taiwan.org.tw -

#41.全國有機日」慶祝活動陽明大樓登場宣導有機農業重要性

... 農業教育宣導影片放映與有機農產品展售等方式,宣導有機農業的重要性。 出席活動的農委會主委曹啟鴻表示,國內有機農業至今年9月底累計通過驗證農戶 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#42.文獻篇: 美國農業部長格里克曼對眾議院農業委員會證詞

讓我來列舉幾個例子說明太平洋沿岸市場對美國農業的重要性。 --去年,美國輸出價值廿六億美元的牛肉到世界各地。僅對日本的出口便創下十七億美元的記錄,佔美國牛肉 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#43.行政院農業委員會水土保持局「第十一屆大專生洄游農村競賽 ...

但水資源保育的議題應和我們每個人的生活息息相關,水土資源間對於友善環境的. 重要性以及努力應由全民共同意識且承擔,我們從土壤的角度出發,建立保護土壤等. 同於保育水 ... 於 ruralup.ardswc.gov.tw -

#44.109 年蒐集「重要國家農業政策資訊」之主題與重點摘要表

2. 衡諸6 大計畫,其共通性包括實施地點為環境. 脆弱或有汙染疑慮之地區、強化水源水質維護. 與物種保育、強調濕地功能及地表覆蓋作物. 等。其中農業管理援助,著眼農業 ... 於 www.aphia.gov.tw -

#45.发展都市农业的重要意义

发展都市农业的重要意义 ... 都市农业提高了农业市场化的程度,把传统的生产方式与现代的科学技术融合起来,加速了城市郊区农业现代化的进程,把农产品的生产、 ... 於 www.moa.gov.cn -

#46.台灣農業- 維基百科,自由的百科全書

台灣農業雖然在經濟中的重要性已大不如前,但現今台灣已成為全球垂直農業的領導者。因台灣在垂直農業技術和專業知識方面的高速發展,台灣企業常希望與國際企業合作。因台灣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#47.有機農業產業與全民農業

因此,我們不但要提. 升農業競爭力,在全球化、自由化、數位化的趨勢下,使國產農產. 品能與進口農產品競爭;也要讓全民知道農業的重要性,知道本土. 農業存在的價值,使其 ... 於 www.tcdares.gov.tw -

#48.新農業科技策略規劃報告書

1.2.2 導入農業環境基礎資料庫與提升監控預警技. 術,強化農業場域管理與預警應變即時性。 1.2.3 農林作物、野生動物及重要有害生物監測之預警. 與防治技術,減少有害生物 ... 於 www.tbrs.gov.tw -

#49.我國農業社會企業發展的影響與價值創造

但是農業部門的重要性除了以經濟效益來衡量. 外,對於國家發展還具備多功能之重要價值。農業. 發展的社會效益包括糧食生產的基本功能,創造社. 區或偏鄉就業與穩定社會的 ... 於 www.biotaiwan.org.tw -

#50.【農業發展與政策(含推廣)】講義

因此,政府於. 民國80 年訂定「農業綜合調整方案」,強調「三生農業」的重要性,本方案從人力、土. 地、市場、技術、組織、漁業、福利及保育等方面推動各項施政措施。 民國 ... 於 www.ting-wen.com -

#51.政策性農業專案貸款之政策績效評估期末報告

此外,可在政策之重要性上作特殊考慮評. 估,以符合政府之施政重點。 三、依據本模式試算發現以下甲類一專案--「3.農業產銷班及班員貸款、4.輔導. 於 www.afna.gov.tw -

#52.最新消息| 農業剩餘資源資訊平臺

農業 剩餘資源專欄(3)──農業剩餘資源交換的重要性. 農業為促進循環經濟的主要核心之一,提升農業及食品產業的競爭力與企業形象儼然成為各國重要的 ... 於 agricycle.tier.org.tw -

#53.當農業融入都市日常你今天「都市農業」了嗎?

都市農業具有無法量化的心理療癒作用,透過與土壤、植物的接觸,讓人們能有回歸自然的感覺,經由蔬果收成的喜悅、欣賞花卉等優質美麗的景觀,達到紓解壓力及改善身體健康的 ... 於 www.agriharvest.tw -

#54.農業經濟情勢與政策調適: 台灣農業發展研討| 誠品線上

... 農業決策的重要性。 作者介紹. 作者介紹□作者簡介陳希煌博士. 產品目錄. 產品目錄序言一當前國際經濟情勢下的農業序言二從農業策略聯盟談台灣農業未來的出路第一章糧食 ... 於 www.eslite.com -

#55.2023世界有機青年高峰會外國嘉賓汲取花蓮經驗觀摩花蓮縣 ...

... 農業環境重要性,讓外賓學習有機農業的最佳實踐。 銀川有機加工廠是花蓮在地的有機米的加工中心,外賓們進入食品工廠了解有機米粉的加工製作過程,並 ... 於 hlrr.hl.gov.tw -

#56.發展農業的重要性是什麼?

農業 是人類的衣食之源,生存之本,中國農業要保證十四億人的吃飯問題;農業為工業提供原料,農產品是重要的出口商品;農村是工業品的重要市場;農業的發展 ... 於 www.juduo.cc -

#57.不能沒有農業- 《糧食戰爭》帶來的警訊

儘管戰爭、愛國意識、營養學、科技,以及賦予食物意義俾從中. 獲利的企業……等,塑造了現代人的飲食口味,卻帶來了垃圾食品及. 不健康的身體。解決的方法是,收回我們的食物 ... 於 ws.csptc.gov.tw -

#58.農業生產及生物多樣性領域成果報告

重要 及瀕危作物種原之離體備份保. 存;E.種原加值應用。 鳳山分所:A.種原實生果樹園區管理、植株更新及性狀調查;. 於 adapt.epa.gov.tw -

#59.農業多功能性

長期以來,我國高度重視糧食安全,把立足國內解決糧食問題作為我國農業發展最重要的目標,成功地用世界7%的耕地養活了世界上22%的人口,為改革開放、社會政治穩定和經濟 ... 於 wiki.mbalib.com -

#60.農業生物多樣性與農業政策 - 觀點種子網- 國立臺灣大學

這些民間的力量,對於公部門離境保育的不足與盲點而言,是相當重要的。 表1、菲律賓國際稻米研究所 (IRRI) 種原庫所藏種 ... 於 seed.agron.ntu.edu.tw -

#61.農業對社會有什麼重要性

1.經濟功能:增加農村就業機會,改善農民所得條件,提高農家收益,改善農村經濟。 · 2.社會功能:增進都市居民與農民的接觸,拓展農村居民的人際關係,縮短城鄉差距,提昇 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#62.漲知識了,農業的重要性,你了解了嗎?

漲知識了,農業的重要性,你了解了嗎? · 1、農業是人類生存和一切社會生產的首要條件。 · 2、農業發展是社會分工和國民經濟各部門得以獨立與進一步發展的 ... 於 kknews.cc -

#63.翻轉農業既有印象雲林縣首屆「農業設計展」7/30~8/14精彩登場

... 農業豐富樣貌和糧食的重要性,進一步省思未來農業如何與科技、工業結合,達到永續發展目標。 張縣長期盼透過農業設計展 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#64.迎接「價值農業」時代來臨( 農政與農情第259期/103年1月)

產業的價值愈大,存在的價值也愈高,農業的多功能價值,為其他產業所難擁有,如果只從農產品的產值或價格來定位農業,就明顯忽視農業的重要性,農業應從社會(生活 ... 於 www.agribiz.tw -

#65.农业经济的重要性通用六篇

农业 经济的重要性范文1. 关键词:农业经济;新型;合作经济. 由于农村经济体制的改革,合作经济初步具备了按真正的合作社原则 ... 於 www.xueshu.com -

#66.新農業運動—台灣農業亮起來

農委會因而檢討過去的農業施政,以延續、. 修正、創新的精神,調整發展策略,整合提. 出「新農業運動」,希望重新定位台灣農業的. 重要性及永續價值,並透過前瞻的視野,推. 於 www.forest.gov.tw -

#67.《新農論》農業篇“開篇詞”

... 重要的生物鏈、生態鏈。 ... 簡言之,就是通過推進科技改革、制度變革和結構調整,走出中國特色農業現代化道路,使中國農業有一個質的飛躍,實現歷史性跨越 ... 於 theory.people.com.cn -

#68.食農教育推廣的核心概念

... 農業的關聯及重要性。 (二)社區產業(含農村及在地經濟). 在日本,里山 ... 農業生產調適、安全糧食供給、農業生產永續等。 (四)低碳飲食. 低碳飲食 ... 於 mymkc.com -

#69.發展農業的意義是什麼?

研究農業發展有什麼意義5分 · 一、發展農業的重要意義:. 發展農業可以促進農民持續增收,進而提高農民生活水平,改善生活質量,農業穩定發展了,農民生活 ... 於 www.yamab2b.com -

#70.重新认识农业在经济发展中的作用

随着国民经济部门结构的多样化和社会分工的深化,. 作为原料生产者的农业的重要性, ... 也就是说,. 用作再生产消费的农产品在整个农业生产中的重要性将会愈来愈突出。 农. 於 core.ac.uk -

#71.[農業安全]田間清潔管理之重要性

[農業安全] 田間清潔管理之重要性文.圖/莊益源化學農藥的蓬勃發展後,使得大部份的病蟲害得以迅速受到控制,化學肥料的開發及生產技術的改良研發,使得部份作物得以 ... 於 www.kdais.gov.tw -

#72.日本農家的有機農法意願調查-土壤的重要性

從上可以得知,大多農民對於有機農業認識仍相對薄弱,其在成效上信任感也低。 綜整調查結果,大多數的農家認為能生產出美味的農作物,土壤健康與否佔了 ... 於 agritech-foresight.atri.org.tw -

#73.臺灣近代產業發展簡史

... 性工業,予以優先發展。 在經濟的快速發展中,農業生產的 ... 此外,受污染而無法改善之灌溉水源,則須另覓替代水源,顯見農業用水的有效利用,已成為晚近重要的課題之一。 於 www.ia.gov.tw -

#74.台灣必須從「生產型農業」轉型為「新價值鏈農業」

那我們也當然知道,農業他所給予的經濟意義,遠小於政治意義。許多農業的問題是用政治的角度去看,所以這個產業是被扭曲的。為什麼會這樣子?農產品、農民的定義 ... 於 www.mjtaiwan.org.tw -

#75.技術型高級中等學校群科課程綱要

農業 的涵義、範圍及重要性. 農業的演進歷程. 農業生產的特色. 學習農業的方法與態度 ... 植物保護的意義及重要性. 植物病、蟲、草害. 植物病、蟲、草害之防治. 其他類危害及 ... 於 www.k12ea.gov.tw -

#76.農業生產與生物多樣性

透過遊戲體驗友善耕作的. 重要性;最後,與學童共同檢視在氣候變遷的影響下,未來可能會受到的影響,並讓學. 童思考可行的公民行動,期望學童在經過課堂的循循善誘,不僅 ... 於 cloud.gmes.tyc.edu.tw -

#77.农业的地位与作用,论中国发展农业的重要性

农业 的蓬勃发展能够促进国民经济的发展,农业的发展可以直接影响国民经济的发展趋势,农业的发展好了,与其相关的工业或其他领域才能发展。农业在国民经济 ... 於 k.sina.cn -

#78.展望未來(苗栗區農業改良場)

... 農業對環境的重要影響,透過農業與環境教育的連結,可以喚起民眾對飲食的重視、對健康的重視、對生命的重視,進而對農業的重要性有更進一步的體認。 本場為農業部轄屬的 ... 於 www.mdares.gov.tw -

#79.1 第2 章農業環境與土壤肥料

一、農業的意義. 字義:. 漢書食貨志:「闢土植穀,曰農」,意思是開闢土地種植穀物就是農. 業。『農』字為上從田,田就是田地。下從辰,辰是指耕具,就是利. 於 www.sir.com.tw -

#80.從農業普查看農家婦女角色之轉變

隨著性別平等觀念推展,世界各國越來越重視女性務農的重要性。 聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約(Convention on the Elimination of. 於 ws.dgbas.gov.tw -

#81.臺灣發展創新農業之策略方向

為因應經貿自由化情勢並掌握有利契機,發展創新農業為提升整體競爭力重要之一環,期以技術創新、經營創新與人的創新,發展特色、加值之在地農業, ... 於 ap.fftc.org.tw -

#82.結合資源與文化的休閒農業

藉由休閒農業的發展,農民直接銷售產品給消費者,避免中間剝削,解決了部份農產品運銷問題;透過農村自然資源,使休閒農業園區具可看性、鄉土性、草根性及娛樂性,激發農村 ... 於 www.eco-farm.org.tw -

#83.農業部關於促進設施農業發展的意見 - 中國政府網

... 農業發展是實現農業現代化的重要任務。設施農業的快速發展,為有效保障我國蔬菜、肉蛋奶等農産品季節性均衡供應,改善城鄉居民生活發揮了十分重要的作用。 於 big5.www.gov.cn -

#84.农业到底多重要?你真的了解农业吗?_食物

改革开放三十多年来,虽然我们一再强调农业与农村工作的重要性,但毫无疑问的是,随着经济发展和社会进步,整个社会却表现出了一种越来越强的“离农”情结。 於 www.sohu.com -

#85.110 年公務人員高等考試三級考試試題

... 農業(即生產型農業)。試加以申論. 之。(25 分). 《考題難易》:(最難5 顆☆). 《解題關鍵》:. 先分析農業產業對於經濟發展重要性. 再論述各階段農業發展 ... 於 www.public.com.tw -

#86.碳棄世代七:讓農民不再只能看天吃飯:「宸訊科技」用大數據 ...

徐承原劈頭直指「數據」的重要性,數據對農業來說到底有什麼幫助? 他給了一個很具體的比喻:「就像我們在買房子時,網路上會有購屋資訊、還 ... 於 www.delta-foundation.org.tw -

#87.农业的重要性体现在哪些方面?

农业的重要性 体现在:1.粮食安全;2.经济发展;3.储蓄来源;4.就业机会;5.农村稳定;6.生态环境;7.国际贸易。 粮食是我们赖以生存的基本物资,数千年来 ... 於 news.cnhnb.com -

#88.台灣農業發展之展望

一、農業的重要性. 廣義的農業包括農、林、漁、牧業等四大部門。 · 二、農業對經濟發展的貢獻. 農業對經濟成長之貢獻,從經濟立場來說,包括產品貢獻,因素貢獻,以及市場 ... 於 www.moa.gov.tw -

#89.农业的地位与作用,论中国发展农业的重要性

农业 利用动植物体的生活机能,把自然界的物质和能转化为人类需要的产品。农业是一切生产的首要条件,为国民经济其他部门提供粮食、副食品、工业原料和出口 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#90.競爭力和永續性美國發展精準農業提升農作生產效益

精準農業依靠專業設備、軟體和資訊科技服務,提供有關土壤、環境空氣和作物狀況的即時數據以及其他重要資訊,例如勞力成本、設備使用率和當地天氣預報。 於 taiwan-usa.taiwantrade.com -

#91.第一章農業基礎概念

△試述持久性農業(Sustainable Agriculture)的意義及重要性。 △何謂關稅及貿易總協定(GATT)? △三生的農業是指什麼?〈105農九職等〉. 於 www.moex.idv.tw -

#92.農業對香港的重要性| 農業為何重要?::嘉道理農場暨植物園

本地研究證明,社區農業的好處是促進跨代共融,增加主觀的幸福感。通過收集食物殘渣、製造堆肥和有機種植,都市農業讓我們在城市環境下,目睹、品嚐、嗅到和感受到大 ... 於 www.kfbg.org -

#93.從有機農業談生態與環境的價值

... 性的重要因素,生活在土壤裡的各種生物組成的土壤生物多樣性更是優良土壤的重要關鍵。 5, 4 1. 圖4:鴨子是許多施行有機栽培者的好夥伴,農民利用鴨子好 ... 於 www.oapc.org.tw -

#94.一、我國目前重要農業政策與面臨問題

... 農業保險、老農津貼、政策性農業專案貸款、綠色環境給付計畫、農地保護及水土資源永續利用、建構全國冷鏈物流體系、提升糧食安全、推動農村再生規劃及人力培育計畫 ... 於 www.ly.gov.tw -

#95.小農何去何從

更少依賴昂貴而危險性高的基因改造產品(GM)。另一項重要的要求則是土地重分配,藉此重建農村經濟,消弭財富不均,包括農村地區本身,以及農村 ... 於 www.liukung.org.tw -

#96.農業生產及生物多樣性領域氣候變遷調適行動方案(112-115 年 ...

彙. 編64 種重要經濟作物防災栽培曆,辦理各項防災講習與規劃農民學. 院課程,強化農民自主防災能力。 3. 充實調適科學基礎,增進農業生產之韌性與逆境調適能力. 建構韌性 ... 於 adapt.moenv.gov.tw -

#97.智農是什麼

概念及技術. 智慧農業主要運用物聯網的概念與技術,在農場既有的實體物件如農機具、農業設施、土壤、作物等 ... 於 www.intelligentagri.com.tw -

#98.提昇農業經濟產值,發展永續經營

所謂:「民以食為天。」沒有人可以捨棄食物而得以生存,農業相對重要性雖然持續下降,但絕對重要性並未因而消減。特別是,現代 ... 於 blog.udn.com -

#99.智慧農業實現未來願景,科技技術推動環境永續

長期研究農地生態價值的國立中興大學柳婉郁特聘教授指出,農業為促進糧食供給與經濟增長之重要產業,農業多功能性為永續農業與農村發展的重要管理工具。 於 www.charmingscitech.nat.gov.tw