農業產值統計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱文.貝爾斯寫的 血與土:現代奴隸、生態滅絕,與消費市場的責任 和國內相關領域27位專家學者的 新編臺灣雜糧作物 第一冊 雜糧作物的特性都 可以從中找到所需的評價。

另外網站729億創新高雲林農業總產值冠全國也說明:農委會統計公布,雲林縣2015年農業總產值729億元,佔全國總產值15.4%,與前一年相較成長新台幣3億元,重回全台農業產值第1名。雲林縣政府農業處說, ...

這兩本書分別來自八旗文化 和財團法人豐年社附設部所出版 。

國立高雄師範大學 科學教育暨環境教育研究所 沈明勳所指導 黃彥毓的 高雄地區多元水資源利用之研究~以鳳山水資源中心為例 (2021),提出農業產值統計關鍵因素是什麼,來自於多元水資源利用、放流水回收再利用、鳳山水資源中心。

而第二篇論文國立嘉義大學 食品科學系研究所 呂英震所指導 黃政雄的 開發益生菌酸奶油抹醬 (2021),提出因為有 酸奶油、發酵、副乾酪乳桿菌的重點而找出了 農業產值統計的解答。

最後網站江西前三季度规模以上农业龙头企业销售收入5320亿元則補充:据统计,目前,全省农业产业化省级龙头企业963家,其中超100亿元龙头企业 ... 全省农产品加工产值与农业总产值比为2.4∶1,与全国平均水平持平,实现 ...

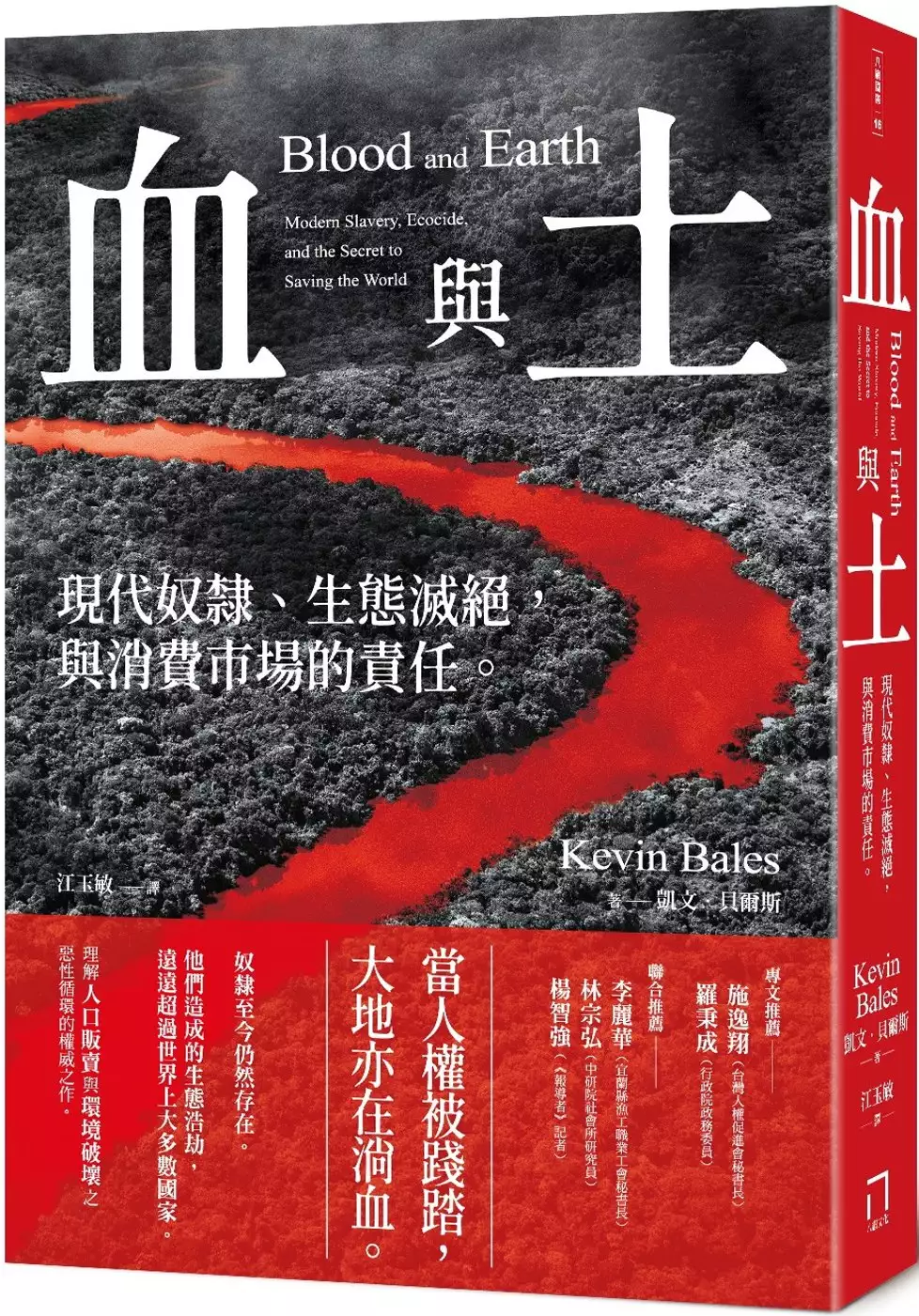

血與土:現代奴隸、生態滅絕,與消費市場的責任

為了解決農業產值統計 的問題,作者凱文.貝爾斯 這樣論述:

當人權被踐踏,大地亦在淌血 即使在人權昌明的時代,奴隸仍然存在。 貧窮、天災、戰亂,剝奪了他們的尊嚴與生計。 為了求生,他們被迫從事對地球生態傷害最大的產業。 3580萬奴隸對地球的傷害,僅僅次於人口數億的中國與美國。 以暴力、詐欺宰制奴隸的犯罪集團, 同時也是自然環境最兇殘的破壞者。 可喜的是,終結這一切,比想像的容易。 【孟加拉】舒米爾一家人生活在沿海的桑達爾班斯群島上,那裡是世界上最大的魚蝦供應產地之一。16歲的時候,人口販子來到他的家中,答應給他的父母2000塔卡(約1000台幣),包吃包住,還有更多的錢,讓他去島上幫忙宰殺清洗海上捕來的魚獲。但到了島上,他過著奴隸般的生

活,吃不飽、穿不暖,拿不到任何一毛錢,卻得日以繼夜的工作。睡眠剝奪導致精神渙散,精神渙散導致他們經常在工廠裡受傷。營養不良、衛生條件不佳,更讓他們苦於腹瀉、發燒。傷者無法得到醫療,許多同伴因此病死。其中兩個年幼的同伴甚至遭到守衛的強姦…… 【迦納】亞伯拉欣是誠實的穆斯林,在父母相繼雙亡後,隨著叔叔一起流亡迦納南方的金礦區討生活。礦場老闆承諾他們只要辛勤工作就能存到錢,然而,無論他們如何努力地在岩壁上敲鑿、在礦坑裡挖掘、在烈日下賣命搬運一籃又一籃的礦石,老闆總是不付錢,因為他們微薄的所得尚不足償還他們的伙食費、工具費,以及看病的錢。他們沒有看穿這是奴隸主慣用的「債務陷阱」,虔誠的他們只是對

自己的不夠努力感到自責。有一次在礦坑裡他被落石擊昏,醒來後的醫療費又為他增添了400美金的債務…… 對生活在富裕、安定、法治保障完備之中的台灣人來說,「奴隸」似乎是一個遙遠的概念。然而,像是舒米爾、亞伯拉欣這樣的苦命人其實在全球高達3580萬人(2016年的統計)。他們或是遭遇戰亂、或是被天災摧毀了原本的農田,或是僅僅因為過於貧窮,在走投無路的情況下被人蛇集團哄騙,最後因為暴力脅迫或債務陷阱淪為所謂的「現代奴隸」(modern slave)。 本書作者凱文·貝爾斯(Kevin Bales)是現代奴隸領域的專家,為了撰寫本書,他費時七年,拜訪了遭到軍閥戰火肆虐的剛果錫礦場、孟加拉南方

的養蝦場、迦納的金礦場,在巴西被非法暴力集團濫墾的熱帶雨林,透過對倖存者、廢奴工作者的親自訪問與各種調查,記錄下非法的人口販賣、奴役、性侵、詐欺的慘狀,同時思考解決之道。 人權侵害 = 生態滅絕 在他的記錄過程中,貝爾斯開始注意到另一個罕為人知但極其重要的事實:奴隸存在的地方,也存在大規模、殘忍無情的環境破壞與生態滅絕,包含破壞紅樹林、森林砍伐、殺害野生動物、排放溫室氣體、毒害土壤與水源等。奴隸都出現在非法的產業之中,而且都是難以查緝的地點,如深山或叢林深處等人煙罕至之地。既然連人的性命與尊嚴都不顧了,更遑論任何對環境的保護與尊重。於是,大片有高度經濟與環境價值的樹木被砍伐,土壤遭

到汞、硫酸等毒物的汙染、原始生態遭破壞,大地原本具備的碳捕捉與碳固存能力也一點一滴的瓦解…… 從數字上來看,雖然2016年全球的奴隸人口約3580萬人,但整個非法奴隸產業產生的碳排放成為僅次於中國和美國的世界第三大碳排放者。以2010年的數據來看,全球的碳排放總量在318至331億噸之間,但僅僅是以奴隸為勞動力的非法森林砍伐導致的碳排放就高達25億噸,這個數字超過印度全國與整個非洲的排放量。 更重要的是,這一切對人與壞境的破壞,不只是發生在遠方、與我們生活無關的事。貝爾斯藉著爬梳物品的供應鏈,讓讀者了解到這些破壞如何與我們的日常環環相扣。我們餐盤上的佳餚,可能就是孟加拉的血汗鮮蝦,

建立在摧毀紅樹林和對童工的虐待。身邊的電子產品,可能就藏有來自剛果的鈳鉭鐵礦,從武裝民兵運作的奴役營地中開採出來。手上的金戒指,也可能是來自迦納,透過奴工用傳統方式,以有毒物質鍊洗出來的金子。然而,也正因為這些染上鮮血的現代奴隸的產物與我們息息相關,產業鏈末端的消費者其實掌握了打擊非法產業、終結奴隸的權力:只要我們願意多盡一點心力,不再消費染上鮮血的商品,或是要求生產商提供層層生產環節都沒有使用現代奴隸的證明,問題就可以迎刃而解。 拯救奴隸 = 永續發展 《血與土:現代奴隸、生態滅絕,與消費市場的責任》字裡行間展現出對我們所在的自然環境的敬畏與尊重,反思人性的尊嚴與價值。我們可以讀

到作者對人權與生命深刻的關懷,更透過作者的文字,看見倖存者的堅韌;環境保護者、廢奴運動者在面臨強敵環伺時寧死不屈的勇氣、看見執政者改革的決心,更看見企業和消費者如何可以盡我們的心力,推動改變的發生。更重要的是,作者憑藉著對奴隸現場的親身採訪調查,以及對整個產業鏈的研究,鏗鏘有力地宣示:奴隸不是不能徹底消除,改變是可能的,而且一點都不難,只要我們願意從自己開始。 危機也正是轉機所在。3580萬的現代奴隸雖然對地球造成不成比例的巨大傷害,然而,正面觀之,當代奴隸的數量已經來到世界歷史上最少的程度,依靠奴隸運作的產業的產值也下降到歷史性的新低點。在全世界各國,奴隸都是非法的,終結奴隸是各國政府

、人權團體、環保組織的共識,而終結奴隸所需要的資金,以全球經濟規模來看根本微不足道,但其經濟與環境效果卻非常巨大。也正因為如此,只要能消滅奴隸體制,對維護地球環境生態、改善碳排放,將收事半功倍之效。 名人推薦 專文推薦──施逸翔(台灣人權促進會秘書長)、羅秉成(行政院政務委員兼發言人) 聯合推薦──李麗華(宜蘭縣漁工職業工會秘書長)、林宗弘(中研院社會所研究員)、楊智強(《報導者》記者) 推薦好評 「這是一本重量級的著作,揭示了地球生態的惡化與地球上最弱勢的一群人的處境的惡化兩者之間的循環關係。對那些認為地球擁有無盡的資源任由人類揮霍的思維來說,本書是一個振聾發聵的提醒。」

──美國著名環保人士、《地球·地殏:如何在質變的地球上生存?》作者比爾.麥奇本(Bill McKibben)

農業產值統計進入發燒排行的影片

#質詢日記 #社政 #20190410

在社政委員會的質詢,我向社會局提出了社工遭強制回捐、社工訪視風險、單親補助門檻、托育日誌電子化、黑板樹斷頭修樹等議題,並向客委會提出客家文化觀光亮點營造的可能方向。

【重新檢視 #單親補助門檻 適宜性】

據統計,本市共有 45,843 戶單親家庭,但只有 19,045 個孩童(局長答覆約 6,000 戶)符合單親生活補助,補助要點除了家庭收入天花板之外,還要求全家(含父母、子女)土地公告現值未超過 650 萬才可申請。試問若今天申請人與父母分別住高雄、台北,為何無法申請?還是說政府希望單親家庭投靠老父老母依親嗎?若申請人已與原生家庭疏離、甚至關係不佳,又該怎麼辦呢?因此我要求社會局長好好重新檢視補助標準的適宜性。局長回覆表示,同意補助標準有不近人情之處,會再研擬是否能透過面訪等方式確認申請人之需求,讓補助都能落實在有需求的民眾身上。

【#托育日誌電子化 雙軌制先行】

托育人員每天都要填寫的托育日誌是與家長間重要溝通媒介,若能節省行政時間,托育人員就能把更多時間花在照顧孩子上,因此請社會局研擬推動電子聯絡簿的可行性,讓家長在工作忙碌之時,也可以直接透過網路與手機 APP 即時掌握狀況。我建議局長可先實行雙軌制,讓托育人員可以選擇紙本或電子化,作為轉換期間的緩衝配套作法。局長回覆肯定此方向,會再與秘書處進一步討論,我也會持續追蹤。

【#社工強制回捐 須有預防機制】

今年 2 月高雄爆出一件強制回捐的個案,感謝社會局事後協助社工把回捐的款項給討回,但只要求補回,卻無其他懲處或預防,形同讓「暗砍」的行為穩賺不賠。我認為,應公告違法的機構,讓社工在求職時可以迴避。申請風險加給的機構也應公開,協助社工判斷加給是否被暗砍。此外,我以市議會跳過服務處、直接向公費助理撥款薪資的方式為例,請局長檢視補助案薪資撥款流程(現為補助案→機構→社工)是否有變革為直接撥款給社工的可能性,避免被機構從中操作。也許事前略增行政手續,但省去後續稽查、處理糾紛的成本,未必不划算。

【#社工訪視風險 明訂警察陪同 SOP】

經統計,過半的社工在進行個案訪視時曾遭遇口頭或肢體暴力,雖然社會局有訂出一套安全維護要點,但在人力不足的狀況下,實在很難實施,甚至在要求警察陪同時,也是由派出所自由心證,希望社會局能訂定出一套明確標準,在怎樣的評估之下需要兩人陪同甚至是警察陪同,以利降低訪視的風險,同時也讓警察局有一套標準可以遵循。

【#斷頭修樹 給兒童的不良示範?】

隸屬社會局的高雄兒童福利服務中心近來修剪了外面的黑板樹,卻是用危害樹木健康的斷頭修樹。據我們了解,廠商有證照、也是照 SOP 在修剪,問題恐怕是源頭的 SOP。我會再向養工處反應 SOP 的問題,也希望社會局長一同留意,否則傷害樹木健康的修樹方式恐怕是對兒童的不良示範。

【#客家文化觀光亮點】

高雄客家原鄉的觀光亮點究竟在哪?我建議以文化底蘊深厚的美濃作為出發點,結合黃蝶季,吸引青年返鄉、傳承在地文化。日本的越後妻有大地藝術祭,以生活化的展覽形式,成功吸引國際觀光客來到農村,值得師法。我認為美濃的菸業、紙傘、八角亭、穿水橋成年禮等元素都相當有發展為觀光產值的潛力。此外,旗山、美濃、杉林、內門非常適合成為里山生態村,友善耕作不只可達成產業與環境的平衡,也能讓觀光客親身體驗客家的農業文化。

高雄地區多元水資源利用之研究~以鳳山水資源中心為例

為了解決農業產值統計 的問題,作者黃彥毓 這樣論述:

高雄地區多元水資源利用之研究~以鳳山水資源中心為例摘要台灣地區受限於先天水文環境之不利條件,產業(工業)重鎮又多集中於中南部供水較吃緊之地區,在氣候變遷影響、旱澇愈趨極端的趨勢下,部分區域始終面臨缺水的風險,尤其在南部地區枯水與豐水期差異非常的明顯。枯水期間民生、農業、工業互相搶水用,在無法覓得傳統水庫水源的情況下始終無法有效突破供水不足的困境。為有效舒緩水資源開發的壓力,並確保穩定產業發展及民眾用水權益,政府就規劃了公共污水處理廠放流水回收再利用。鳳山溪污水處理廠放流水的優勢在有質穩量定且不受水文天候限制,而且現階段處理餘裕量夠大、現廠區亦有足夠的用地可以供再生處理設施使用;而其鄰近之臨海

工業區因有產值高、無法容忍缺水的特性,爰此將鳳山溪廠之放流水經妥適處理後提供臨海工業區作為產業之工業用水,為全台首座示範廠。基於上述背景,本研究目的聚焦在工業用水部分,探討再生水供水對工業發展的重要性,以及該計畫供水後實際的效益探討與評估,而推動策略及現況已經進行多年,因此有許多推動後的數據報告可供參考,以瞭解水資源開發的現況。總結上述,研究資料來源主要透過文獻分析蒐集來自於公部門及政府政策推動計畫之相關研究報告進行後續資料彙整分析,以及本研究選取之研究對象透過深度訪談進行質性對話資料收集和交叉比較,一方面由描述性統計數據呈現水資源科發及用水需求之現況,另一方面則透過訪談質性資料之彙整,交叉比

對歸納研究結果,以提出重要結論及具體建議作為後續政策推動及地方政府參考之重要依據。

新編臺灣雜糧作物 第一冊 雜糧作物的特性

為了解決農業產值統計 的問題,作者國內相關領域27位專家學者 這樣論述:

糧食是以促進人類的健康與活力為目的,提供人體營養與能量的主要來源。雜糧屬於廣義的糧食,其產銷、供應一向為各國關注的課題。國內隨著經濟發展,食米消費量降低,政府在1978 年開始推動稻田轉作,在轉作過程中,對於玉米、大豆、高粱這三種需求大宗的雜糧實施保價收購,以獎勵生產;其他地區性雜糧,如小米、薏苡、落花生、紅豆、綠豆、胡麻以及食用甘藷等,則納入稻田轉作獎勵的種類。政府雖然在政策上鼓勵雜糧生產,但國內雜糧栽培面積卻呈現大幅減少現象,對此,有需要加以探討、分析,提出因應對策。 在2008 年國際穀物價格暴漲,全球糧食供需吃緊情況下,國內進口的玉米、大豆、小麥、高粱及大麥等五項大宗雜糧的

數量超過800 萬公噸,但當時國內補助休耕面積(兩個期作合計)卻超過20 萬公頃,引起各界呼籲政府檢討休耕政策,將休耕田轉作進口替代作物,以提高農地利用與糧食自給率。因此,政府於2009年起開始規劃休耕田種植進口替代作物或地區性特產,自2013 年起農地休耕面積開始減少,雜糧種植面積回升,但進度未如預期,有待檢討強化。 臺灣一向以出口導向作為經濟發展策略主軸,而積極尋求加入區域經濟整合或雙邊經貿合作,則是政府既定的施政方針。但在此政策之下,國內農產品受到進口農產品極大的壓力。我國屬小農經營,生產成本偏高,在競爭力居於劣勢的情況下,面臨經貿自由化,國內如何調整農業結構,強化國產品的競爭力

?這是一個嚴肅的議題。長遠來看,臺灣有生產雜糧的條件,但具體該如何發展,則有賴各界共同思考規劃,提出推動方針、政策及作法。 本書將就國內雜糧產業自1945年至2015 年的70 年發展期間,從國內雜糧政策調整與轉型的變化過程以及國內大宗雜糧進口情形加以分析檢討、提出建議,並詳細介紹21種國內雜糧作物之重要特性與加工利用方式,增進國人對雜糧的了解。 未來全球人口預計在2050 年將超過98 億,糧食安全受到各國關注,2015年米蘭世界博覽會就以「涵養大地 生命能量」為主題,展出各地農產品及飲食文化,促使世人重視糧食安全、營養均衡、食農教育、生態環境與飲食文化;並發表米蘭憲章,捍衛

食物權,呼籲全球重視糧食議題。 雜糧屬廣義的糧食作物,全球生產種類繁多,供食用、飼料用及加工等多元化用途,為提供熱能的重要來源。雜糧含有多種維生素以及鎂、鉀、磷等礦物質,可促進新陳代謝,豐富的纖維質可延緩醣類吸收,協助改善心血管疾病風險,為生活上不可或缺的農產品,雜糧產銷已不容國內忽視。 國內雜糧生產具有提高糧食安全與糧食自給率、降低食物里程、強化農田利用、安定農村並維護傳統飲食文化等多種功能性,因此政府應重視雜糧產業發展,研擬長期的發展政策,強化科技的研發與產品機能性的開發,提供國內雜糧產業契機與永續經營的條件。 本書特色 ‧集合國內14位農業領域專家學者組成編輯

委員會,選定臺灣重要的21種雜糧作物,進行深入的介紹與分析。 ‧除探討21作物品種特質外,還詳加介紹作物播種方式、病蟲害防治等實用知識,並闡述加工用途,讓讀者全方位了解雜糧作物之特性與實用性。 ‧有別於學術性書籍艱深又難以理解的書寫方式,本書具參考性、教育性、知識性及實用性,提供對此議題有興趣之國人一個了解雜糧的新知識管道。 作者簡介 國內相關領域27位專家學者 國內雜糧相關領域之專家學者,包括:陳文德、蘇登照、劉彥彤、林訓仕、劉啟東、黃永芬、陳嘉昇、游添榮、張隆仁、黃子芸、廖宜倫、陳振義、謝清祥、王三太、王毓華、吳昭慧、陳國憲、羅文冠、葉永銘、姜金龍、黃涵靈、賴

永昌、張勝智、廖文偉、黃祥益、戴順發、龔財立 緒言 第一章臺灣雜糧作物產業的轉型與發展 第二章第二章樣貌多變的麵食之王——小麥 第三章釀酒產業的明星人氣王——大麥 第四章新一代綠色革命要角——燕麥 第五章稱王飼料界的雜糧霸主——玉米 第六章金門名酒的關鍵一味——高粱 第七章原住民族的神聖象徵——小米 第八章有「薏」健康的防癌聖品——薏苡 第九章糧荒救世主——蕎麥 第十章臺灣限定的穀物紅寶石——臺灣藜 第十一章曾被遺忘的超級食物——藜麥 第十二章來自南美的超級穀王——莧穀 第十三章應用層面最廣的超級食物——大豆 第十四章風靡全台的穀物人氣王——落花生 第十五章富含鐵質的補血

聖品——紅豆 第十六章最佳親「膳」大使——綠豆 第十七章窮人的肉類——樹豆 第十八章香味四溢的滋補聖品——胡麻 第十九章全身是寶的超級食物——甘藷 第二十章營養師按讚的歐美主食——馬鈴薯 第二十一章耐旱抗淹的超抗逆作物——芋 第二十二章古籍中的養生上品——薯蕷 序 在臺灣,雜糧作物是指水稻以外供作人類糧食及家畜飼料的農藝作物。以作物學的觀點,雜糧作物包含三大類:一為禾穀類及擬禾穀類作物(Cereal and pseudo-cereal crops),如小麥、大麥、燕麥、玉米、高粱、小米、薏苡、蕎麥、臺灣藜、藜麥及莧穀等,二為豆類及油料類作物(Pulse and oil

crops),如大豆、紅豆、綠豆、落花生、樹豆、胡麻及向日葵等,三為塊根及塊莖類作物(Root and tuber crops),如甘藷、馬鈴薯、芋及薯蕷等。 根據行政院農業委員會統計資料,2015 年臺灣雜糧作物的種植面積為7.21 萬公頃,產量為48.55 萬公噸,產值為111 億元,但當年雜糧作物的進口量卻為834.21 萬公噸,總進口值更高達785.21 億元,由此數據可看出國內對雜糧作物的需求量之大。因此政府在2016 年提出「大糧倉計畫」,期望至2020 年,國內雜糧作物種植面積能突破10 萬公頃,這樣的目標值,顯示出國內雜糧作物產業之發展潛力不可小覷。 然而國內

現今介紹雜糧作物的書籍卻無法呼應這樣的趨勢。目前國內介紹雜糧作物最主要的書籍是1994 年由臺灣區雜糧發展基金會出版的「雜糧作物各論」I. 禾穀類,II. 油料類及豆類,III. 根及莖類等三冊。但因其較偏學術性,一般農民及消費者難以參考利用。有鑑於此,去年七月前農委會副主委陳文德接任雜糧基金會董事長時,提出委請臺灣農藝學會重新編撰「臺灣雜糧作物」一書的構想,並選定臺灣重要的雜糧作物21 種,將書名定名為「新編臺灣雜糧作物」,並分兩冊編撰,第一冊介紹「雜糧作物的特性」,第二冊介紹「雜糧作物的機能性成分與加工利用」。 本書為第一冊,內容部分,每一種作物劃分為一章,每一章邀請1 至3 位專

家學者撰寫。第一冊為總論,內容包括:一. 概說,二. 植物性狀,三. 推廣品種,四. 氣候、土宜與適栽區,五. 栽培與管理:(一)播種前之準備,(二)播種期,(三)整地及播種方式,(四)播種量,(五)中耕及雜草防除,(六)施肥管理,(七)水分管理,(八)病蟲害防治,六. 收穫、調製與儲藏,七. 組成成分,八. 用途與加工利用,九. 未來發展,十. 參考文獻。 小麥為一年生溫帶禾本科(Gramineae)小麥屬(Triticum )作物,是人類重要的穀類糧食。普通小麥(T.aestivum)起源於近東地區,約在西元前5000 年傳到印度、中國及英格蘭等地,中國於3000 年前的古典

書籍中,就將小麥列為五穀之一。 據傳統的觀點,小麥的演化過程是:具AA 染色體組的野生一粒小麥與BB 染色體組的擬斯卑爾脫山羊草自然雜交,染色體倍加產生野生二粒小麥(AABB)。野生二粒小麥馴化爲栽培二粒小麥,再與具DD 染色體組的粗山羊草(節節麥)自然雜交,染色體倍加,產生了普通小麥(染色體組AABBDD),其演化過程如圖2-1。 小麥依生育習性可分為春小麥與冬小麥,臺灣適合栽培的品種為春小麥。在光復前(1945 年前),臺灣小麥年平均總產量約1,000 公噸以下,1958 至1962 年期間為臺灣歷年產量最高時期,其中1960年栽培面積更高達25,208 公頃,為目前最高栽培面積紀錄,總產

量則是以1962年的45,574 公噸為最高。 1960 年代後因美援及小麥開放進口,導致國內小麥栽培面積急遽下降,1974 年栽培面積只剩304 公頃,年總產量738 公噸。1965年起,政府為保障農民收益,開始由臺灣省菸酒公賣局(臺灣菸酒公司前身)保價收購小麥,讓栽培面積維持在1,000 公頃左右,此時小麥主要供作酒麴使用;直到1995 年菸酒公賣局停止保價收購小麥,使得國內栽培僅剩臺中大雅及臺南學甲等地區,合計70 至80 公頃,繁殖種子供金門縣播種使用。自2009 年以來,由於業者與麵粉廠投入國產小麥契作與加工,使得小麥栽培面積由原本的70 至80 公頃逐年提升至2016 年643 公

頃。

開發益生菌酸奶油抹醬

為了解決農業產值統計 的問題,作者黃政雄 這樣論述:

酸奶油(Sour cream)是一種在北美、墨西哥、北歐與東歐等地區相當受歡迎的發酵乳製品。本研究使用煉乳脂,分別加入五種不同菌粉配方(分別為A、B、C、D、E),並於所有組別中添加Lactobacillus paracasei LYC1560進行共同發酵以製作酸奶油。首先測定不同菌株組合於發酵期間之酸鹼值、可滴定酸度與總乳酸菌數之變化,並透過其結果挑選適合之酸奶油發酵條件。對發酵完畢之酸奶油進行其中L. paracasei LYC1560之耐胃酸膽鹼試驗。再進行為期8周之4℃冷藏保藏性試驗,探討儲藏期間酸奶油酸鹼值、可滴定酸度、L. paracasei LYC1560菌數、全質構分析、黏度

與離水率之變化。最後,對樣品進行官能品評。結果顯示發酵條件為37℃18小時較為合適,此時所有菌株組合均達到可滴定酸度0.5% w/v及總乳酸菌數8 logCFU/ml。於酸奶油中之L. paracasei LYC1560對pH3.0的環境具有良好的耐受性,而在0.5%膽鹽的環境中儘管存活率有限,但各菌株組合仍保有5 logCFU/ml以上之活菌數,顯示其段膽鹽具有一定程度的耐受性。在8周的保藏性試驗中,第0至2周時酸鹼值急遽下降而可滴定酸度、黏度與黏附性則大幅上升,除A、B、E三個菌株組合之L. paracasei LYC1560菌數於第8周顯著提升外,各組諸如酸鹼值、可滴定酸度、黏度等數值於

第6周後皆趨於平穩。最後進行官能品評,結果顯示菌株組合E的外觀、香氣、質地、酸度、風味等五項評分標準皆為各組間最低者,其整體接受度與喜好性排名亦均為各組間最低;而菌株組合A在外觀與整體接受度均為各組間最高,喜好性排名同樣為各組間最高且顯著高於E(p

想知道農業產值統計更多一定要看下面主題

農業產值統計的網路口碑排行榜

-

#1.农林牧渔业统计和农业产值综合统计报表制度 - 庐山市人民政府

农林牧渔业统计和农业产值综合统计报表制度. 发布日期: 2009-11-01 00:00. 字号: 〖大 中 小〗. 调查目的:为了解全省农林牧渔业生产经营活动的基本 ... 於 www.lushan.gov.cn -

#2.农林牧渔业统计报表农业产值统计报表制度 - 大连市统计局

农林牧渔业统计报表农业产值统计报表制度. 发布日期: 2021-05-13 14:11. 浏览次数: 次. 微信扫一扫:分享. 微信里点“发现”,扫一下. 二维码便可将本文分享至朋友圈。 於 stats.dl.gov.cn -

#3.729億創新高雲林農業總產值冠全國

農委會統計公布,雲林縣2015年農業總產值729億元,佔全國總產值15.4%,與前一年相較成長新台幣3億元,重回全台農業產值第1名。雲林縣政府農業處說, ... 於 www.chinatimes.com -

#4.江西前三季度规模以上农业龙头企业销售收入5320亿元

据统计,目前,全省农业产业化省级龙头企业963家,其中超100亿元龙头企业 ... 全省农产品加工产值与农业总产值比为2.4∶1,与全国平均水平持平,实现 ... 於 www.ce.cn -

#5.主計總處:去年農產品總產值減少3.5% WPI水果跌幅最多17.6%

行政院主計總處公布107年農產品總產值最新統計,根據農委會的數據來看,107年度農產品生產總值達5260億元,年減3.5%,農產品中占比最大的農 ... 於 finance.ettoday.net -

#6.主要统计指标解释

对畜牧业年报数据和畜牧业产值进行了修正。2010 年执行. 《统计用产品分类目录》, 对2009 年的农业、林业产值. 做了相应调整。 农林牧渔业总产值的计算方法通常是按 ... 於 tjj.gansu.gov.cn -

#7.農業產值統計- 台灣旅遊攻略-20210402

農業統計 資料查詢- 行政院農業委員會農業生產統計, 農業產值結構與指標、 農產品生產面積統計、 農產品生產量值統計、 畜禽產品飼養數量統計、 畜禽 ... 於 twtravelwiki.com -

#8.农林牧渔业总产值的核算方法 - 北京市统计局

产值 核算方法. 根据农业生产特点,农林牧渔业总产值的核算采用“产品法”进行计算,即用产品产量乘以价格求出各种产品的产值,然后把它们加总求得各业的 ... 於 tjj.beijing.gov.cn -

#9.农业产值综合统计报表制度_bobios下载 - zepolas.com

农业产值 综合统计报表制度. 发布时间:2008-04-03 15:21 来源:. 调查目的:客观反映主要农产品生产者价格水平和中间消耗水平,反映农业生产经营活动的最终成果和 ... 於 www.zepolas.com -

#10.農業統計資料查詢

勞工統計, 勞動力統計. 社會保險及社會指標統計, 社會保險統計 、 社會福利統計. 國民經濟統計, 家庭收支之統計. 農業生產統計, 農業產值結構與指標 、 農產品生產面積 ... 於 agrstat.coa.gov.tw -

#11.《大陸經濟》高科技添翼山東去年農業產值破兆人幣| 股市

【時報-台北電】據《人民日報》報導,經大陸國家統計局審核確認後,山東省統計局日前公布,去年農林牧漁業總產值首次突破1兆(人民幣,下同), ... 於 tw.yahoo.com -

#12.各國農業產值列表 - Wikiwand

排名 國家 農業產值(1000I$) 1 中華人民共和國 386448200 2 美國 184698800 3 印度 175747700 於 www.wikiwand.com -

#13.大连市统计局统计制度农林牧渔业统计报表农业产值统计报表制度

农林牧渔业统计报表农业产值统计报表制度. 发布日期: 2021-05-13 14:11. 浏览次数: 次. 详见附件。 附件: 农林牧渔业统计报表农业产值统计报表制度.doc. 打印 关闭. 於 stats.dl.gov.cn.https.443.32212e777a.ipv6.bozhou.gov.cn -

#14.中国农业年鉴1980-2019

《中国农业年鉴2019》统计数据:中国2018年主要农业机械情况统计;中国2018年主要 ... 中国2018年各地区农业分项产值统计;中国2018年各地区农业机械化作业情况统计; ... 於 www.shujuku.org -

#15.進出口統計 - 財政部全球資訊網

財政及貿易統計. 公告訊息 · 統計發布預告 · 統計資料庫 · 稅務行業標準分類 · 財政及賦稅統計 · 進出口統計 · 性別統計 · 其他業務統計 · 分析與研究 · 視覺化專區 ... 於 www.mof.gov.tw -

#16.台灣農業與相關產業之附加價值與投入產出分析

其餘各(2000 至2003)年均按照國民所得統計民間消費當中的娛樂消. 遣文化娛樂之支出成長率去推估。 杝餐飲部門:美國與日本在計算農業相關產業之產值及附加價值過程中 ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#17.臺灣農業統計資料的現狀與展望| 台灣新社會智庫全球資訊網

除了法規修正造成農民身份不易認定,我國主要農業統計也因資料收集目的、 ... 需要蒐集的項目,涵蓋主要經濟產值、農地、生產資材、農產品運銷、農產 ... 於 www.taiwansig.tw -

#18.农业产值和价格综合统计报表制度_百度百科

农业产值 和价格综合统计报表制度农林牧渔业产值统计制度. 编辑 语音. (一)为准确计算农林牧渔业产值、增加值,客观反映农村经济发展成果,准确计算农业发展速度,为 ... 於 baike.baidu.com -

#19.农业产值与增加值核算 - 江苏省统计局

农业产值 和增加值核算统计报表制度 ... 一、为客观反映农业生产经营活动的最终成果和效益,满足计算农林牧渔业总产值与增加值和农业发展速度的需要,为各级政府和部门 ... 於 tj.jiangsu.gov.cn -

#20.2021年1-3季度昌平区农业总产值和观光休闲农业情况

1.农林牧渔业总产值:是以货币表现的农林牧渔业的全部产品总量和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值。 · 2.核算口径范围. (1) 统计范围. 於 www.bjchp.gov.cn -

#21.(来宾市)忻城县2020年国民经济和社会发展统计公报

分行业看,农业产值增长5.4%;林业产值增长10%;牧业产值增长5.2%;渔业产值与上年持平。 全年全县粮食种植面积27151.32公顷,同比增长5.0%;甘蔗种植面积 ... 於 tjgb.hongheiku.com -

#22.統計應用分析報告 - 臺北市首座

資料來源:行政院農業委員會。 說明:花卉單位面積產值=花卉產值/花卉種植面積。 Page 18. 12. 於 www-ws.gov.taipei -

#23.農業統計

資料項目, 背景說明, 發布機關. *, 稻米種植面積、收穫面積、生產量, 行政院農業委員會農糧署. *, 農作物種植面積、產量, 行政院農業委員會農糧署. 於 www1.stat.gov.tw -

#24.臺南農業概況

主要養殖魚種包括虱目魚、臺灣鯛、文蛤、牡蠣、白蝦、石斑魚、鰻魚、烏魚、鱸魚等,依據108年臺南市統計年報資料顯示,產量達90,174公噸,創造81億2,300萬元產值,位居 ... 於 agron.tainan.gov.tw -

#25.農林漁牧總產值雲林、屏東居前兩名 - 自由時報

根據行政院主計總處統計,去年全台的農林漁牧總產值達4878億元,雲林縣以793.7億元居全國第一,屏東縣為668.7億元居第二。若與前年相比,屏東縣的農業 ... 於 news.ltn.com.tw -

#26.應用統計分析 - 新北市政府農業局

1.專題分析(103年8月)農業概況分析2.專題分析(104年8月)新北市山坡地水土資源保育業務之統... 於 www.agriculture.ntpc.gov.tw -

#27.農業處-本縣農業概述 - 屏東縣政府

屏東縣位屬台灣最南端,三面環海,海岸線長達146公里,面積約27.7萬公頃,耕地面積達7.5萬公頃,人口數約90萬人,農業人口數約38萬人, 農林漁牧總產值高達650億元,佔全國 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#28.台灣製造業3Q產值破4兆電子業年增逾2成

經濟部統計處11月19日發布2021年第3季製造業產值,為新台幣4兆1874億元,創下歷年單季新高紀錄,年增29.68%,連續4季正成長。其中IC產業超過5457億元 ... 於 www.digitimes.com.tw -

#29.农业处、农经处、分析处、价格处、县域处: - 山东省统计局

农业产值 和价格综合统计报表制度(简明版本) ... 为准确计算农林牧渔业产值、增加值,客观反映农村经济发展成果,准确计算农业发展速度,为各级政府制定政策、实施 ... 於 tjj.shandong.gov.cn -

#30.农业产值和价格综合统计报表制度- 统计重要指标- 遂宁市统计局

农林牧渔业产值统计制度. ( 一 ) 为准确计算农林牧渔业产值、增加值,客观反映农村经济发展成果,准确计算农业发展速度,为各级政府制定政策、实施 ... 於 stjj.suining.gov.cn -

#31.農業統計資料查詢 | 各縣市農業產值 - 旅遊日本住宿評價

各縣市農業產值,大家都在找解答。農業生產統計, 農業產值結構與指標、 農產品生產面積統計、 農產品生產量值統計、 畜禽產品飼養數量統計、 畜禽產品生產量值統計、 ... 於 igotojapan.com -

#32.台東釋迦年產值突破60億元創新高 - 臺東網路農場

台東縣政府農業處農業產值統計今天出爐,去年農漁畜產業產值高達139億3198萬元,其中釋迦因為外銷暢旺、帶動國內零售價格,產值高達61億元,穩坐台東 ... 於 efarmer.taitung.gov.tw -

#33.2012年农业总产值核算浅析_统计信息_政务公开 - 石柱县

加强调查分析提高核算质量——2012年农业总产值核算浅析2012年农村经济稳步发展,农民收入较快增长,全县农林牧渔总产值278394万元,可比价增幅5%, ... 於 cqszx.gov.cn -

#34.農林漁牧 - 花蓮縣統計資訊服務網

表4- 1 耕地面積.xls. ‧. 表4- 2 農戶人口數.xls. ‧. 表4- 3 稻米生產面積及收穫量.xls. ‧. 表4- 4 農產品收穫面積及生產量.xls. ‧. 表4- 5 造林面積及數量.xls. 於 static.hl.gov.tw -

#35.漁業統計年報- 漁業統計- 行政院農委會漁業署

項次 標題 修改日期 1 民國109年(2020)漁業統計年報 2021‑10‑04 2 民國107年(2018)漁業統計年報 2021‑09‑16 3 民國108年(2019)漁業統計年報 2021‑09‑02 於 www.fa.gov.tw -

#36.桃園市農特作物生產概況

資料來源:行政院農業委員會農糧. 署及 ... 於 dbas.tycg.gov.tw -

#37.各國農業產值列表- 维基百科,自由的百科全书

排名 國家 農業產值(1000I$) 1 中華人民共和國 386448200 2 美國 184698800 3 印度 175747700 於 zh.wikipedia.org -

#38.你知道台灣的耕地三分之一都在休耕嗎?不只是食安 - 余紀忠 ...

初級農產品產值低也反映在農民收入上。農委會《農業統計年報》顯示,二○一四年一戶農家平均所得約為一百零二萬元,戶內就業人口平均收入不足三十萬 ... 於 www.yucc.org.tw -

#39.前三季度我市农业经济平稳运行 - 鞍山市人民政府

近日,记者从市统计局获悉,年初以来,市委、市政府紧紧把握乡村振兴时代 ... 今年前三季度全市农业经济平稳运行,全市农林牧渔业实现总产值110.3亿 ... 於 www.anshan.gov.cn -

#40.農業統計資料查詢 | 農業產值統計 - 訂房優惠報報

農業產值統計 ,大家都在找解答。農業生產統計, 農業產值結構與指標、 農產品生產面積統計、 農產品生產量值統計、 畜禽產品飼養數量統計、 畜禽產品生產量值統計、 水 ... 於 twagoda.com -

#41.主要作物 - 宜蘭縣政府-農業處

以種植面積及總產值來看,宜蘭縣主要作物為稻米、甘藍菜、西瓜、蔥、文旦、竹筍、金柑、 ... 產值為初級作物價格,不含加工價值2.資料來源:行政院農委會農業統計資料 ... 於 agri.e-land.gov.tw -

#42.2018年農業「種植概況」及「產值(量)」統計 - Medium

在各類農作產量(註5)部分,「稻米(糙米)」類產量(公斤)在2017年總計1396070975,2018年整體產量則是增加至1561641881,共提高165570906的產量。 於 medium.com -

#43.【財經專欄:農業診斷】糧食作物產業 - 民報

... 的核心,其近三年平均每年所創造的產值為470.8億元,佔作物生產總值的21.33%,但因糧食作物 ... 稻穀產量:農業統計年報,行政院農業委員會編印。 於 www.peoplenews.tw -

#44.四川省统计局

2020年四川省人力资源服务产业总收入与增加值数据公告. 人力资源服务是为经济社会发展提供人力资源开发利用、流动配置等全过程服务的重要产业,是省委、省政府确定 ... 於 tjj.sc.gov.cn -

#45.累计农林牧渔业总产值 - 国家数据

地区 农、林、牧、渔业总产值(亿元) 农业 林业 牧业 渔业 全国 92863.4 46671.1 3841.3 28329.0 9129.6 北京市 171.3 82.0 46.5 34.6 2.7 天津市 325.3 156.9 6.1 102.7 44.8 於 data.stats.gov.cn -

#46.农业产值综合统计报表制度

农业产值 综合统计报表制度. 时间: 2011-01-24 浏览次数:500. 一、为准确计算农林牧渔业产值、中间消耗、增加值和商品产值,客观反映农村经济发展成果,分析、反映 ... 於 tjj.hebei.gov.cn -

#47.关于拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展的指导意见 ...

据统计,2020年我国农业总产值10.7万亿元,农产品加工业营业收入23.2万亿元,其中食品加工业营业收入12万亿元,占比超过50%。休闲农业、农林牧渔专业 ... 於 www.zhangye.gov.cn -

#48.農業生產指數 - 預告發布時間表-統計資料背景說明

編製單位:行政院農業委員會統計室 ... 報表,表名:近十年臺閩地區農業生產指數 ... 及不同資料來源之相關統計差異性):以產量及產值變動率查核指數變動率之合理性。 於 win.dgbas.gov.tw -

#49.農業產值統計完整相關資訊 - 萌寵公園

提供農業產值統計相關文章,想要了解更多飼料統計、肥料統計、108年我國糧食供需統計結果有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#50.农业总产值 - 上海市统计局

... 政务公开 政务大厅 数据发布 分析报告 统计知识 统计服务. 当前位置: 首 页 > 数据发布 > 统计数据 > 农业总产值 > 列表 ... 2014年1-2季度农业总产值 2014-07-22. 於 tjj.sh.gov.cn -

#51.農業總產值近800億! 雲林農林漁牧業普查要800人才夠

吳芳銘表示,縣府農業處每年度進行農情調查,據統計至最新108年度資料,農業總產值792億元,其中蔬果、稻米及雜糧等農產業產值383億元,畜產業326億 ... 於 udn.com -

#52.從蜂養拿出來的蜂巢

養蜂戶數 飼養箱數 蜂蜜生產 蜂皇漿生產 戶 箱 公噸 公斤 farm box m.t kg 民 國 89 年 709 94 970 5 839 299 002 於 nas.jyi.kh.edu.tw -

#53.武汉市统计局

市统计局迅速组织传达学习党的十九届六中全会精神. 2021-11-17. 市统计局赴综治联系点调研综治工作. 2021-11-08. 刘忠庆副局长带队调研指导劳动工资统计和人口变动抽样 ... 於 tjj.wuhan.gov.cn -

#54.嘉義市政府統計通報

業產值及產量等生產情形,本文茲就108 年底農作物生產概況為主進行 ... 二、本市108 年農業產值561,070 千元,為全國262,509,467 千元之0.21. 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#55.創建農業統計視覺化查詢網

有鑒於此,行政院農業委員會統計室在106 年起對外提供農業統計視覺化. 查詢服務,期望即時、互動、且具 ... 計圖表,能讓既有的農業統計 ... 則以產值較大且為國人主要. 於 www.bas-association.org.tw -

#56.农业产值综合统计报表制度

农业产值 综合统计报表制度. 发布时间:2008-04-03 15:21 来源:. 调查目的:客观反映主要农产品生产者价格水平和中间消耗水平,反映农业生产经营活动的最终成果和 ... 於 tjj.gxzf.gov.cn -

#57.国家统计局、农业农村部有关司局负责人就《农业及相关产业 ...

答:农业统计是反映农业农村经济活动的“晴雨表”,对促进乡村产业振兴和 ... 全面直观地反映出种养业的附加和衍生价值,提升农业产值在国民经济中的 ... 於 www.xinhuanet.com -

#58.統計專題分析 - 高雄市政府

會發布之有機農業相關統計資料進行研析,以提供本府農政單位作為有機 ... 年全球有機食品市場產值達到897 億美元(超過800 億歐元,約2 兆8 千. 億台幣)。 於 orgws.kcg.gov.tw -

#59.农业产值和价格综合统计报表制度

农林牧渔业产值统计制度(一)为准确计算农林牧渔业产值、增加值,客观反映农村经济发展成果,准确计算农业发展速度,为各级政府制定政策、 於 tjj.weinan.gov.cn -

#60.12-5 农、林、牧、渔业总产值_农业

年 份 农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔专业及辅助性活动产值 年 份 业总产值 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔专业及辅助性活动产值 年 份 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔专业及辅助性活动产值 1978 191184 142460 3397 44990 337 於 tjj.xinjiang.gov.cn -

#61.泰國2017年農業產值將持續增加 - 台灣經貿網

一、泰國農業部經濟統計局表示,今年第1季農業國內生產總值(GDP)較上年同期增加4.2%,主要成長的農產品項目包括稻米、糖蔗、加工用鳳梨、肉雞、 ... 於 info.taiwantrade.com -

#62.农业农村部:拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展

据统计,2020年我国农业总产值10.7万亿元,农产品加工业营业收入23.2万亿元,其中食品加工业营业收入12万亿元,占比超过50%。休闲农业、农林牧渔专业 ... 於 www.cnfoodnet.com -

#63.統計學作業三-高雄市產業分析

業,其中各級資料有2008 年到2012 年產值及就業人口數。 貳. 正文. 一. 高雄市產業資料與分析. (1) 第一級產業. 高雄市的一級產業主要為漁業與農業。 ‧農業資料. 於 www.nqu.edu.tw -

#64.農糧署全球資訊網> 統計與出版品>農糧統計

有機農業; 友善耕作; 產銷履歷; 稻作直接給付; 農產業保險; 四章一Q; 品質檢驗; 標示檢查; 小地主大專業農; 農產業天然災害救助; 生產追溯; 活化農地; 肥料; 農機. 於 www.afa.gov.tw -

#65.最新貿易統計簡要圖表 - 海關進出口統計

最新貿易統計簡要圖表. 110年10月出口總值401億美元,較上月增5億美元( ... 於 portal.sw.nat.gov.tw -

#66.民以食為天- 彰化縣農業生產概況分析

伍、農林漁牧業產值… ... 坦、氣候暖和雨量適中,為臺灣地區重要農業生產區。本分析係就行. 政院農業委員會及本縣統計年報資料加以統計、分析,內容為本縣產. 於 accounting.chcg.gov.tw -

#67.前三季度运城市经济运行情况 - 山西省统计局

前三季度,全市农林牧渔业总产值为391.4亿元,同比增长12.0%。其中,农业产值完成282.3亿元,同比增长8.2%;林业产值13.3亿元,增长13.7%;牧业 ... 於 tjj.shanxi.gov.cn -

#68.經濟部統計處

110年第3季製造業產值統計 · 2021-11-15. 近年中小企業之女性負責人家數逐年成長且增幅多高於整體 · 2021-11-15. 110年批發、零售及餐飲業經營實況調查統計. 於 www.moea.gov.tw -

#69.2021年產值標案查詢

農業 相關重點產業之經濟指標設計與總體社經效益及產值評估 ... 「『2020台灣燈會在臺中』經濟產值調查統計、遊客人流統計、滿意度調查及活動效益評估」採購案. 於 pcc.mlwmlw.org -

#70.臺灣地區農產品生產量值 - 政府資料開放平臺

資料提供包括:年度、作物名稱、產量、單價、產值等欄位資料。 於 data.gov.tw -

#71.台南市長黃偉哲擘劃台南休閒旅遊新藍圖休閒農業邁大步向前走

記者余政哲/台南報導全國在肺炎疫情影響下,南市休閒農業業者自主配合政策 ... 未來規劃方向外,並希望帶動業者朝農業六級化發展,以提升農業產值。 於 www.thehubnews.net -

#72.台灣休閒農業創新與加值 - 國家發展委員會

34,318. 台灣休閒農業國際市場拓展. 國際遊客來台農業旅遊人數統計. 至2019累計休閒農業國際. 市場產值. 125億元. 22,634. 2017年韓國、印度、柬埔寨. 2019年俄羅斯 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#73.臺灣栽培重要作物種子需求與產值彙整

首頁 > 政府資訊公開 > 研發成果 > 臺灣栽培重要作物種子需求與產值彙整. 西瓜種子出口產值調查統計 PDF. 花椰菜與青花菜種子出口產值調查統計 PDF. 於 www.tss.gov.tw -

#74.農業產值

48 列農業生產總值. 515,033,736. 千元. -2.1%. 108年. 農耕產值. 262,509,470. 千元. -2.6%. 農業產值結構與指標、 農產品生產面積統計、 農產品生產量值統計、 畜禽 ... 於 www.vonline.me -

#75.農業總產值- 牧、漁業全部產品的 - 中文百科知識

農業 總產值的計算方法通常是按農林牧漁業產品及其副產品的產量分別乘以各自單位產品價格求得;少數生產周期較長,當年沒有產品或產品產量不易統計的,則採用間接方法 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#76.统计资料 | 联合国粮食及农业组织

粮农组织统计工作 · 从饥饿和营养不良到农村贫困,从粮食系统生产力到自然资源的可持续利用或气候变化,健全和及时的统计数字是为作出与粮食和农业有关问题决定、政策和投资 ... 於 www.fao.org -

#77.農業貿易之危機?

根據農委會統計資料,自2010年以來台灣農產品出口值逐年提高,2019年為最高 ... 中國產值最多,在2020年達10.1億美元,占台灣農業貿易出口約20%以上。 於 pride.stpi.narl.org.tw -

#78.有機農業生產資訊平台> 統計圖表

【2021】年【10月】全國有機農業【面積公頃】【作物類別】比較表. 作物類別, 面積公頃. 米, 3383.05. 蔬菜, 3697.19. 果樹, 1787.99. 茶葉, 475.76. 於 oapi.i-organic.org.tw -

#79.世界各国农业产值统计

特色资源-世界各国农业产值统计。为您提供最新的世界各国农业产值统计,可以在线阅读,支持免费下载。农业权威数据、行业报告尽在农业专业知识服务系统。 於 agri.ckcest.cn -

#80.2020年全国农垦经济发展统计公报

人均生产总值59867元,比上年增长6.3%;人均可支配收入持续增长,达到21908元,比上年增长3.3%(见图2)。 二、农业. 全年实现农林牧渔业总产值4230.27亿 ... 於 www.nkj.moa.gov.cn -

#81.東台灣生質能資源循環型利用之發展潛能評估與案例分析

能超過131 萬度電,年產值達673 萬元,減碳量達71 萬公噸。 利用中華紙漿花蓮廠內廢木屑以及花蓮縣北區稻稈 ... 資料來源:農委會103 年度「農業廢棄物排放量」統計。 於 www.aec.gov.tw -

#82.防疫自煮需求增食品業今年產值可望連六年創高 - 鉅亨

經濟部統計處今(15) 日發布產業經濟簡訊,受惠民眾自煮、防疫儲備需求升高,加上原物料價格上揚,今年上半年食品業產值達2457 億元、年增7.8%, ... 於 news.cnyes.com -

#83.農業就業人口統計 - Adamzabin

農業產值 結構與指標、 農產品生產面積統計、 農產品生產量值統計、 畜禽產品飼養 ... 聯合國糧農組織(FAO)日前公布2020年全球糧食與農業統計年報,呈現農業現況與 ... 於 www.adamzabinski.me -

#84.雲林縣農業產值再度蟬聯全國第一

雲林縣政府新聞參考資料 106.09.11 行政院主計總處公佈105年的全台各縣市農林漁牧產值調查,雲林縣農業總產值最新經公布為新台幣777.5億元,約佔全國總產值15.1%,在縣 ... 於 www.yunlin.gov.tw -

#85.農業總產值 - MBA智库百科

農業 總產值的統計範圍. (1)種植業包括農作物種植業和其他農業。 農作物種植業包括穀物、豆類、薯類、棉、 ... 於 wiki.mbalib.com -

#86.農業經營現況 - 行政院全球資訊網

109年臺灣農耕土地面積79.0萬公頃,全年農作物種植面積74.0萬公頃,作物種植面積中稻米為26.2萬公頃,雜糧7.6萬公頃,特用作物3.1萬公頃,果樹18.3萬公頃,蔬菜14.3萬公頃 ... 於 www.ey.gov.tw -

#87.2005-2015年我国农业产值结构时空变化

农业产值 结构变化是影响农村经济发展和农民增收的重要因素。 ... 种植业、林业、牧业和渔业产值数据来源于2006—2016年《中国农村统计年鉴》。 於 html.rhhz.net -

#88.农业产值和价格综合统计报表制度

一)统计目的. 为准确计算农林牧渔业产值、增加值,客观反映农村经济发展成果,准确计算农业发展速度,为各级政府制定政策、实施宏观管理与宏观调控 ... 於 tj.nmg.gov.cn -

#89.【網友推薦】各縣市農業產值

農林漁牧業產值[查詢]. 農林漁牧業產值(千元)缺少字詞: gl= | 必須包含以下字詞:gl=農業統計資料查詢- 行政院農業委員會農業生產統計, 農業產值結構 ... 於 nzworktravel.com -

#90.表二: 各業產值概況(1/2)

資料來源:行政院主計總處,「國民所得統計及國內經濟情勢展望」,2021年8月13日。 註: 1. 以上所列為政府發佈資料,本院對GDP的預測列於本刊第一部份臺灣總體經濟 ... 於 www.cier.edu.tw -

#91.农业- 世界和地区统计资料,各国数据,地图,排名 - knoema ...

在世界各国和地区的经济,能源,人口,商品和其他领域拥有超过2500多项详细统计的指标数据。有表格,图表和地图供免费下载,导出和共享。 於 cn.knoema.com -

#92.統計資料預告-澎湖縣政府農漁局

資料種類 資料項目 發布形式 110, 3 110, 4 110, 7 土地統計 澎湖縣農耕土地面積 報表網際網路 6日 14:00 (109年) 漁業統計 澎湖縣漁業從業人數 報表網際網路 5日 14:00(109年) 農業統計 澎湖縣雜糧生產概況 報表網際網路 5日 14:00... 於 www.penghu.gov.tw -

#93.透視荷蘭農業概況| 許玲瑋 - 遠見雜誌

荷蘭中央統計局於2017年初公佈的調查資料,2015年全荷蘭共有106,000位百萬富翁,其中農民占的比例最高,為荷蘭1,708萬人口總數中的19%。換句話說就是,在 ... 於 www.gvm.com.tw -

#94.农业总产值: 广东省统计局

当前位置:首页 > 统计数据 > 农业 > 农业总产值 ... 2019年前三季度广东农林牧渔业总产值、增加值2019-10-22; 2019年上半年广东农林牧渔业总产值、增加值2019-07-22 ... 於 stats.gd.gov.cn -

#95.農產上半年出口量、產值創新高銷美成長最多 - 中央社

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天表示,今年上半年農產出口量109萬8187 ... 國際處統計,出口產值第1為中國5.6億美元(約新台幣156億元),比去年 ... 於 www.cna.com.tw -

#96.臺中市農林漁牧業生產概況

主計處經濟統計通報. 第108-06 號 ... 本文乃根據行政院農業委員會之農業統計年報資料與行政院主 ... 二、本市107 年農林漁牧業產值共計347 億元,占全國產值(5,260 億. 於 www.dbas.taichung.gov.tw