輔大醫院住院中心時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王志鴻,張濟舵,陳玫君寫的 救心:王志鴻副院長和他的心臟內科團隊 和蔡榮裕的 內心荒涼地帶起風了:關於「創傷與精神官能症」:精神分析對團體心理治療的想像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站住院須知也說明:彰化基督教醫院簡介. 從彰化市茁壯,和中台灣一起成長的彰化基督教醫院,在邁進二十一世紀 ... 三、病人依約定日期時間至本院二樓100 診入院中心辦理住院手續。

這兩本書分別來自經典雜誌出版社 和無境文化所出版 。

育達科技大學 兒童教育暨事業經營產業碩士專班 沈湘縈所指導 簡玉霜的 托育人員在托嬰中心之工作經驗探討 -以新北市公共托育中心為例 (2018),提出輔大醫院住院中心時間關鍵因素是什麼,來自於托育人員、工作經驗、托嬰中心、公共托育中心。

而第二篇論文國立中正大學 法律學研究所 郝鳳鳴所指導 許國忠的 論醫療照護相關感染之法律責任 (2012),提出因為有 醫療照護相關感染、病人安全、健康權、民事責任、刑事責任、行政責任的重點而找出了 輔大醫院住院中心時間的解答。

最後網站住院注意事項 - 天主教輔仁大學附設醫院則補充:經醫師診察認定需住院者,請先至批價櫃台結清門急診費用後,持預約住院通知書至一樓住院出院服務中心住院櫃臺辦理。(下班時間請至急診室批價櫃台辦理).

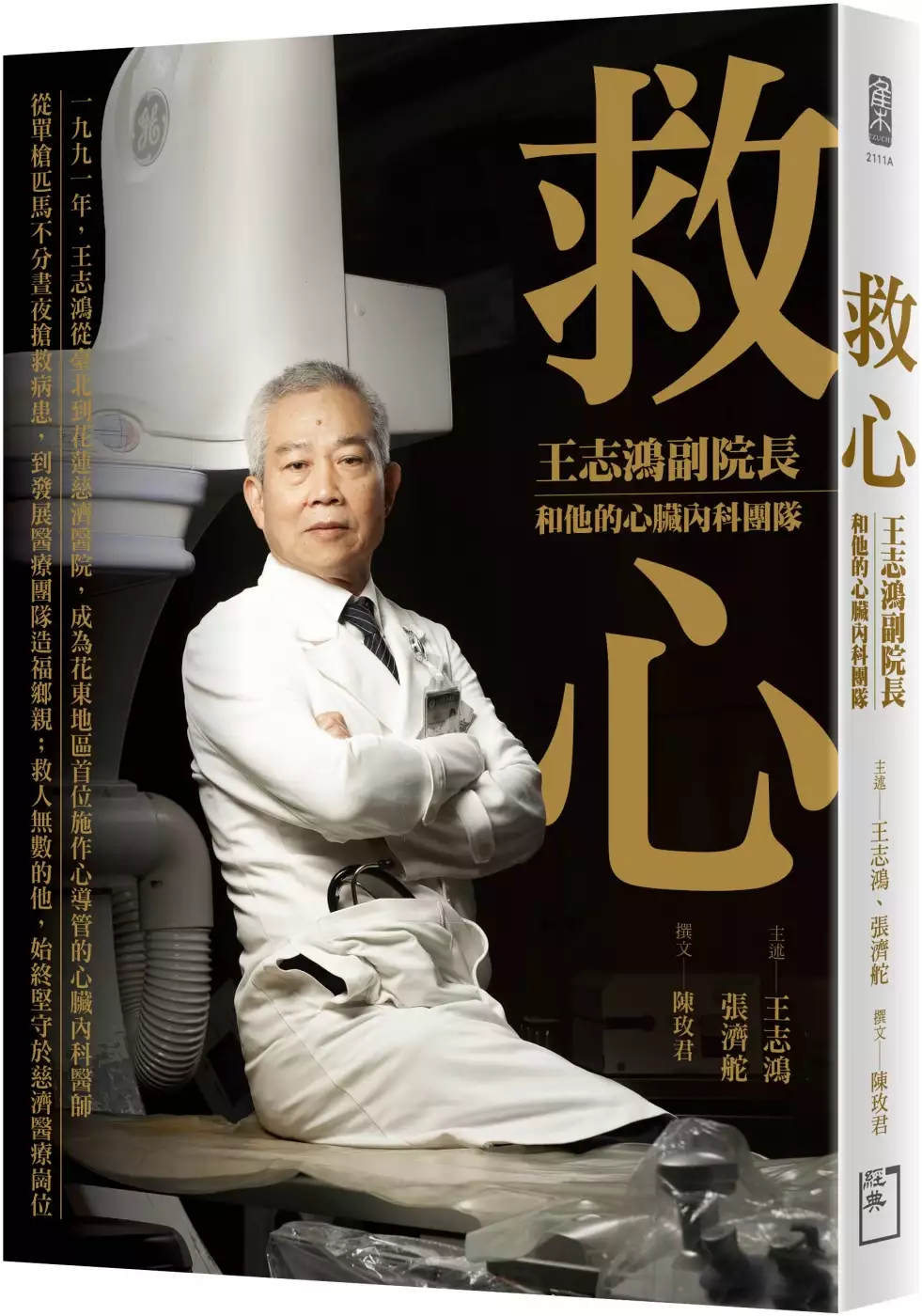

救心:王志鴻副院長和他的心臟內科團隊

為了解決輔大醫院住院中心時間 的問題,作者王志鴻,張濟舵,陳玫君 這樣論述:

花東地區首位施作心導管的心臟內科醫師 從單槍匹馬不分晝夜搶救病患,到發展醫療團隊造福鄉親 桃李遍布寶島、救人無數的他,仍堅守於醫療崗位,救心、救命! 心血管疾病是全球死亡頭號殺手, 臺灣每年有超過六千人死於急性心肌梗塞, 要避免猝死,送醫過程就得分秒必爭。 三十年前,王志鴻來到花蓮慈濟醫院, 成為花東地區首位施作心導管手術的心臟內科醫師 從二十四小時搶救危急病人, 到發展團隊治療冠心病患者, 如今依然堅守崗位,為救心而努力。 「心痛喘、冒冷汗,卡緊叫救護車」是中華民國心臟學會提出的救心、救命口訣。 心臟問題通常不易察覺,心肌梗塞從發

作到休克再到死亡,往往只有幾個小時。三十年前,宜花東地區沒有一位能執行心導管的心臟內科醫師,而王志鴻醫師則剛學了一身好本領,正想找一所願意發展心導管的醫院,大展身手。就這樣,他單槍匹馬來到花蓮。剛到花蓮慈濟醫院時,接觸到的心臟病人有限,要做心導管的病人更是寥寥無幾,慢慢發現是因為病人和家屬對當地醫療的不信任,患者大多往臺北做心導管手術。王志鴻醫師便從做心導管開始累積病患,逐漸建立了好口碑,病人的親朋好友也紛紛找他看診。 自美國回臺灣的張濟舵,在健檢時發現冠狀動脈嚴重阻塞和鈣化,但自覺沒有症狀,起初不願意接受心導管檢查和治療,後經勸說才接受手術。手術中,心臟突發狀況,王志鴻醫師與救心團隊緊

急搶救,在加護病房住了二十多天,才終於奇蹟般地恢復生命跡象。 一九九一年七月到一九九五年八月,王志鴻醫師共完成九百四十三例心導管,是花東地區首位做心導管的心臟內科醫師。如今,他在複雜性冠狀動脈介入性治療的經驗豐富,早已揚名海外。困難度極高的冠狀動脈高速鑽頭研磨術,他完成後的成功率達九成五以上,是世界級心導管治療嚴重鈣化冠狀動脈中專家的專家。 體切到花東心血管病患的需求,他一肩擔起籌畫責任,在一九九三年成立心導管室,也讓花蓮慈濟醫院成為訓練心臟內科專科的中心,隨著年輕醫師加入,帶領團隊成長。他常告訴年輕醫師,有些事情是來自「堅持」。一九九八年六月,花蓮慈濟醫院引進花蓮第一臺葉克膜;八

月,二十四小時救心小組成立,為有需要的患者提供立即性服務。王志鴻醫師和他的心臟內科團隊,一同堅守在崗位上救心、救命。 醫界推薦 三十年前,他單槍匹馬,深入後山;篳路藍縷,以啟山林,一步一腳印建立花蓮慈濟醫院心臟內科團隊,服務後山百姓。他執行手術,如行雲流水,不疾不徐,信手拈來,就是一次次的佳作!後山百姓能享受到跟西部一樣高水準的心臟科治療,志鴻兄絕對功不可沒。──殷偉賢(振興醫院醫療副院長) 王志鴻副院長在跟死神「搶」病人的活路上,是非常拚的。他的醫術帶給病人及家屬希望,他對待病人的那分誠真心意,就像古人所言猶如綠過江南岸的春風;他的直心與溫暖,更有如日月照亮東臺灣,也深刻影響年

輕的醫師。──林欣榮(花蓮慈濟醫院院長) 心臟外科手術要靠心臟內科診斷,有三年時間,花蓮慈濟醫院心臟內科是靠臺大醫師支援。一九九一年王志鴻來了,總算有一個固定的心臟內科醫師;而今,累積三十年豐富經驗的他,做困難的冠狀動脈支架手術,更是臺灣數一數二。──趙盛豐(花蓮慈濟醫學中心心臟外科主任)

托育人員在托嬰中心之工作經驗探討 -以新北市公共托育中心為例

為了解決輔大醫院住院中心時間 的問題,作者簡玉霜 這樣論述:

近幾年我國孩子生得少,在雙薪家庭的社會型態下,婦女外出就業使得嬰幼兒教育0-2歲前這個區塊有托育需求。而今托嬰中心林立,家長選擇的要求也就特別多,尤其是對照顧者的要求,使得孩子在托嬰中心的主要照顧者,即「托育人員」其工作職責與內容則更顯得複雜與忙碌。 本研究採質性研究訪談的方式來探討托育人員在托嬰中心之工作經驗,作為托嬰中心服務品質改善之參考,並以下列三項作為探討之方向:托育人員角色認知與工作內涵、托育人員與家長的溝通互動關係、托育人員的工作壓力來源及壓力管理方式。訪談對象為新北市K公共托育中心之托育人員共十位,來呈現公共托育中心托育人員真實的工作經驗感受。 在「托育人員角色認知

與工作內涵之探討」中,托育人員扮演的角色會因人、事、時、地、物的不同而同時間扮演多重角色,而其工作內涵的基本態度就是照顧好嬰幼兒,完成托育工作。 在「托育人員與家長的溝通互動關係之探討」發現要維持良好的互動關係首先要學會溝通技巧及掌握溝通原則,再以同理心、聆聽方式去達成與家長建立自然的朋友關係,進而更容易掌握嬰幼兒的相關資訊; 在「托育人員的工作壓力來源及壓力管理方式探討」發現托育人員的工作壓力來源主要為時間壓力,因家長經常性延遲接嬰幼兒,或是偶爾晚來接嬰幼兒卻未打電話告知,這種不確定性的時間壓力已造成托育人員的困擾,而他們卻都有屬於自己一套的壓力管理,無論是從事休閒活動、與同事朋

友出遊逛街吃大餐。 本研究所提出的建議為托育人員在照護嬰幼兒上,應適時變換多重角色外,也能與同班及老師以團體的方式,不分你我,共同照顧嬰幼兒,並以正向積極的想法和同理心角度與家長建立良好溝通互動關係。而在工作壓力產生的同時先釐清壓力來源,並積極面對壓力,在找出適合自己的壓力管理方式來釋放壓力。托嬰中心方面也應重視托育人員真實的壓力為何,制訂更有實際效益的福利政策來幫助托育人員。對於後續的研究,建議在訪談對象有更多考量及選擇,並且提出更有深度與範圍更廣的相關研究計畫,最重要的是讓托育人員與嬰幼兒能夠快樂地在托嬰中心共同成長。

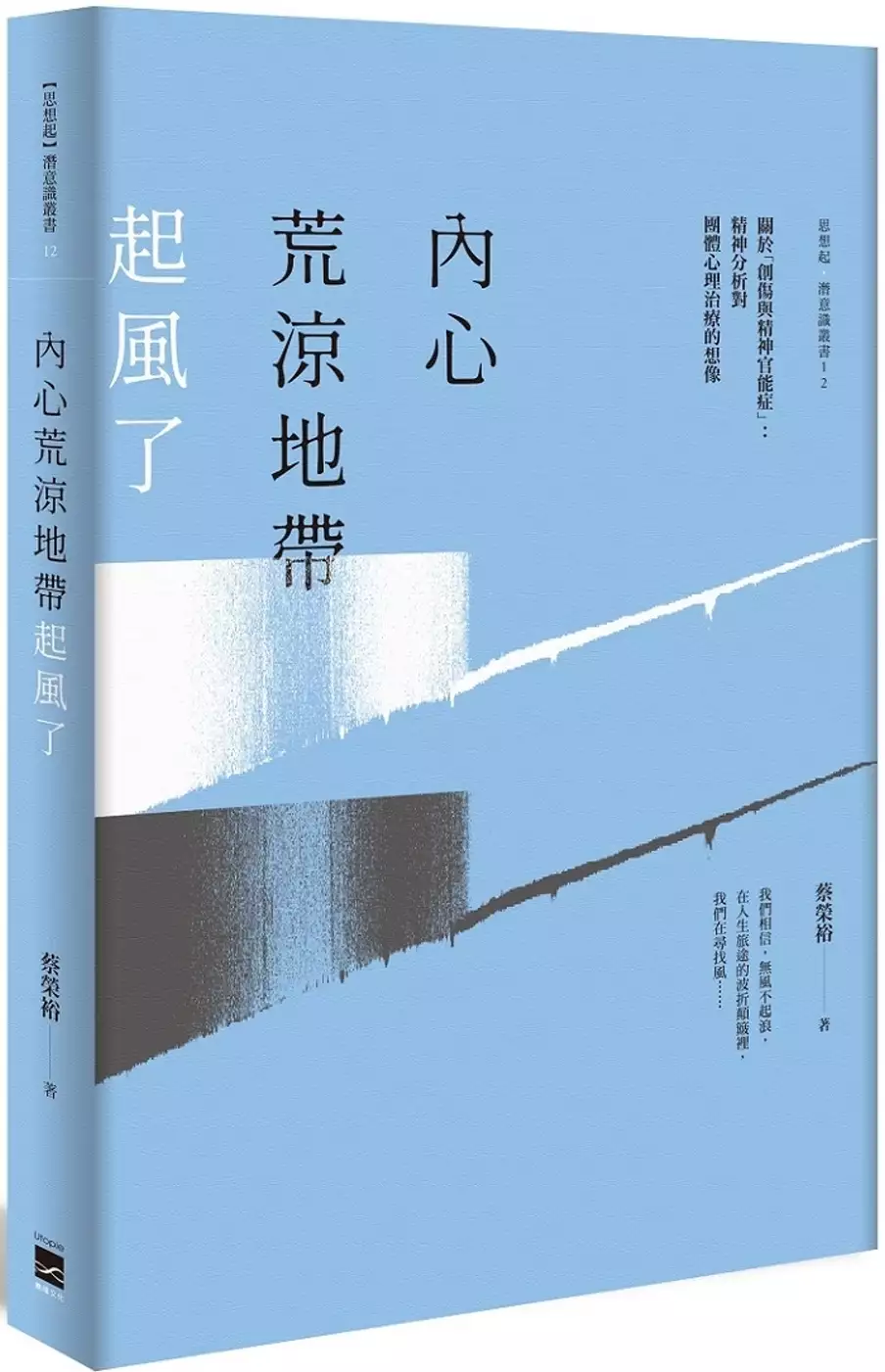

內心荒涼地帶起風了:關於「創傷與精神官能症」:精神分析對團體心理治療的想像

為了解決輔大醫院住院中心時間 的問題,作者蔡榮裕 這樣論述:

佛洛伊德早就關切群體心理學和「自我」(ego)的關係,加上義大利精神分析師斐羅(A. Ferro)等在「舞台理論」(field theory)添加比昂的論點,強調的是,同一個舞台上,個案內心世界出場的眾多角色,和治療師內在裡的眾多角色相互影響,構成了治療情境的豐富性。 在心身醫學科和一般精神科裡,除了現有的門診和住院之外,為了建構處理精神官能症的模式,我們開始有了精神分析對「團體治療」的想像;雖然生物學因素已經是目前精神醫學的強項,但距離能真正解決精神官能症問題,仍有一段長路。我們將以「創傷與精神官能症」為主軸,偏重強調其中的心理因子,「起風了」是方案的名稱,內容

除了「團體心理治療」模式,也將會有教學、訓練和研究的功能;我們想要建構長期門診式的深度心理團體治療,不只以人際關係處理為焦點,更是往內在心智探索,如同現有的個別心理治療。 內心荒涼地帶起風了 精神分析對團體心理治療的想像 起風了六因子 配對/依賴/打帶跑/無力感/無助感/無望感 起風了七夢思 feeling/thinking/dreaming/linking/digesting/ playing/living 起風了三態度 無可了解unknown/無可確定uncertainty/無可撫慰unconsoled 起風了六忍耐 力忍/忘忍/反忍/

觀忍/喜忍/慈忍 依精神分析家溫尼科特(Winnicott)的說法,內在客體關係的心理世界裡,沒有「嬰兒」這件事,有的是「嬰兒與母親」。比昂(Bion)提出「自戀」和「社會戀」是同時存在,如同一輛馬車前面和後面的兩匹馬。因此我們想像著,是否沒有「個體」這件事,有的是「個體與群體」;或者沒有「孤獨」這件事,有的是「孤獨與合作」? 佛洛伊德也早就關切群體心理學和「自我」(ego)的關係,加上義大利精神分析師斐羅(A. Ferro)等在「舞台理論」(field theory)添加比昂的論點,強調的是,同一個舞台上,個案內心世界出場的眾多角色,和治療師內在裡的眾多角色相互影響,構成了治療情

境的豐富性——就這樣,我們的想像起風了......。 起風了268想想 「起風了」團體心理治療的通則,首先是以「268想想」作為基礎的概念,我們提出了〈起風了六因子〉作為團體動力過程觀察的指標。六因子中有三項是比昂提出的「基本假設團體」(basic assumption goup)動力因子:依賴、配對和打帶跑。我們再加上因失落創傷,帶來的三項常見的個體深沈感受:無力感、無助感和無望感。 我們以一些通則作為各個團體的參考點,首先要讓成員了解,參與「起風了」團體心理治療的主要目的,是從團體經驗裡學習認識自己。這裡的「自己」不只是意識上期待的自己,更是著重在不想認識的那個自己。這是

一條長路,不是一般想像的,透過一些方便的說法,就要確定自己是什麼樣的人。我們要做的,不是精神醫學的診斷,而是傾向了解自己的深度心理學。 所謂「從經驗學習」,我們先暫時把這些經驗的視野設定在〈起風了七夢思〉:feeling, thinking, dreaming, linking, digesting, playing和living;佛洛伊德提出的「分析的金、暗示的銅」,依著精神分析的推展,至今依然著重「移情」在臨床過程的重要性,因此我們提出,把「分析的金」更具體化為「移情的金」。「移情的金」在內心戲裡,是透過這七項現在進行式的心理作用,推衍出「移情」的樣貌,也就是,我們利用這七項來分解「

移情」形成的心理機制。 簡略的說法是,我們想從成員說出的故事,以及在團體當刻和他人合作的困局,透過對移情和反移情的觀察,並以〈起風了六因子〉和〈起風了七夢思〉作為基礎,不只停留在表面故事和合作困局中,而是往深度心理學慢慢走——我們強調慢慢走,不急著強加什麼因子來加速過程。〈起風了六因子〉和〈起風了七夢思〉是讓我們從表象穿透雲霧,慢慢走向深度想法的工具;它們是讓心理過程慢下來,好好地被看、被想,一步一步走。雖然我們認為以〈起風了六因子〉和〈起風了七夢思〉,並不足以完整說清楚人的心智功能,但它們提供了方便觀察和思索的大方向。 這個過程需要再搭配〈起風了三態度〉:無可了解(unknown

)、無可確定(uncertainty)和無可撫慰(unconsoled),這是治療師對於未來想像的三種基本態度。我們主張,人心理潛在的未來是,無可了解、無可確定和無可撫慰,就治療的過程來說,是「此時此地」的態度,雖然已有「中立的態度」或「分析的態度」的說法,但我們試著以這三種態度再出發,來體會中立和分析的態度裡,更深細的某種「境界」。 既然語詞要表達的是某種「境界」,就表示它們不容易抵達,需要一般常說的,忍受或忍耐許多不如預期的挫折。什麼是忍耐呢?我們提出了〈起風了六忍耐〉:力忍、忘忍、反忍、觀忍、喜忍和慈忍。 內心戲 關於治療的關係,一般認為,個別心理治療是兩人的關係,而團

體心理治療是眾人的關係,不過,依照F. Carrao的論點,就算是屬於兩個人的分析,也是治療師和個案的內在團體動力(internal group dynamic)的總和。這是有趣的說法,他進一步說,並沒有只是兩個人之間的分析,每個分析都涉及團體。依我們的意見,如果每個人都有自我、原我和超我,這三個「我」是構成了,想像中的三人為團體的說法。 A. Ferro等人運用「舞台理論」(field theory),搭配比昂的論點,強調舞台上出場的每個角色,會和治療師內在裡的眾多角色相互影響,這構成了治療情境的豐富性。例如,成員說著他和誰發生了什麼事,就是他讓那個人出場,扮演某個角色,這些不同故事裡

的不同角色,都有他們想要說的話。因此,我們要觀察、想像和猜測這些不同角色想說什麼,而不只是依著成員的眼光來看事情;我們可以在想像裡,和舞台上忙碌的角色們進行對話,也可與某些角色互動。 在團體裡情況也是如此,我們要觀察和想像,而不是只依成員的說法,就定位他們口中的某些角色;這些過程,可以讓角色們透過治療師的穿針引線來對話。然而,在團體進行的技術上,是否要說明這些作法讓成員知道?這是可以再考量的,因為不是所有的成員都可以理解。但是,當治療師這麼想像時,才有機會聽出不一樣的訊息。 我們假設,人生舞台的第一場戰爭,發生在嬰孩和父母之間,雖然一般強調母親的涵容功能,以及要完全地配合嬰孩的作息

,不過這只是某種期待;在這場戰役裡,就是團體的戰爭,涉及剛出生的嬰孩和父母三人間的團體動力,他們相互影響,例如,如果父母不和,或者為了夜間誰來餵奶而有爭議時,父母間的角力,自然會成為這場人生戰役的一部分,很難不影響嬰孩。尤其父母為了盡快回到生活和工作的日常,勢必會在這場人性戰爭中擔任重要角色,不論時間和內容上,該如何讓嬰孩早日適應或進入大人的節奏呢?畢竟,大人日常生活的穩定是很重要的,而且也有益於照顧嬰孩,但是快慢之間,會發生什麼心理戰爭呢?只要想一想流行的說法:「不要輸在起跑點」,就知道這場人性戰爭,是起源於多早的人生!這當中的團體動力,例如父母之間協調的困局,並不是以父母是否愛小孩為理由,

就可以完全避免。 這是必然發生的「人生」和「人性」的戰爭,任何一方贏,就是另一方挫敗和壓力的來源,對嬰孩來說,其中的影響涉及了失落和痛苦的過程。透過觀察成員們在團體裡和他人互動的困局,可以讓我們有機會推想,他們早年經歷這場人性戰爭時,可能存在的團體動力的經驗,這些構成了我們的視野。 內心戲的舞台,眾多角色都上演著自己,如同我們主張夢中的所有角色,不論生物或非生物,都有著夢者自己的影子,不管在故事裡是否具有明顯的角色,他們都想要說出自己心中的話;有時候微弱者,也想要大聲地說說話,這些都需要治療師去想像。 功效、侷限和副作用 關於個別心理治療和團體心理治療,我們主張,需

要同時注意功效、侷限和副作用這三項要素;藥物使用,早就有這些規範和習慣,必須同時注意會有什麼功效和侷限,更重要的是要了解,會產生什麼副作用。以語言和肢體作為開展心理治療的模式,自然也得在建議或詮釋時,同時關注功效、侷限和副作用,才不會因忽略了侷限和副作用,而過度建議和詮釋,甚至有言語侵犯或言語暴力的傾向。 佛洛伊德當年從注意阻抗的現象,拓展了精神分析的視野。我們在治療過程裡,也必須隨時對自己所做所說的留意,某些個案或許有能力上的侷限,我們是無法過度要求和期待的。而若忽略了副作用,可能會讓所說所做的,走向和預期相反的結果;起初也許功效顯著,但如果隨後而來的副作用也跟著強大,會如同外科手

術,雖然手術本身成功,但後續副作用出現,吞噬了先前的功效,帶來的結果是失敗。 因此,任何建議或詮釋都需要先思索功效、侷限和可能的副作用,作為臨床上實作的心理基礎,但是潛意識領域,深度心理學的探索是很困難的工作,難以如生物藥理學般完美下判斷,不過,只要將這些要素列進日常實作和同儕討論的內容,就有機會去了解或想像更多。 移情的金和建議的銅 「起風了」團體心理治療方案,在「移情的金、建議的銅」的模式下,嘗試以精神分析的理論與態度作為基礎,但是面對不同精神病理學現象的成員時,我們嘗試引進「建議的銅」的眾多可能性;我們依著經驗相信,任何建議或暗示若要有成效,還是得觀察和處理成員

的移情。因此,我們要思索,如何在這樣的作法下,讓和「建議」有關的各種模式得以更深入人心,而不會只停留在人際的表象?這是「起風了」的期待。在臨床實作上,仍得回到個別成員,依著他們的能耐,尤其是團體裡,每個成員的內心戲就如同一個戲團的展現,每個成員都有自己專屬的戲團。我們是採取慢下來的型式,才不致於成為過於暴衝的治療;如何藉由思考而慢下來,對於團體治療師和成員都是一項挑戰。 而對於「移情的金」的觀察和處理,我們是傾向在團體裡先不直接詮釋這些移情,但治療師得想像和猜測:「可能有哪些移情正潛在流動著?」以作為展現「建議的銅」之判斷,不致於讓「建議」變成某種潛在的傷害。有了這些思慮和判斷,才能讓團

體的運作,慢慢走向深度心理學,而不會只在表面的建議上打轉。 要讓「建議的銅」帶來功效,但也要注意潛在的侷限和副作用,尤其是潛意識裡透過移情來展現的副作用。個案們內心創傷所帶來的失落和苦痛,以各種方式潛抑或分裂,難以被察覺,只因為那些是太痛苦的訊息;人的心智功能為了讓自己可以活下去,潛意識裡會採取「享樂原則」,以最方便、最省事的方式,避開最受苦的經驗,但往往後續卻是帶來現實的困擾和傷害。「建議的銅」需要做的判斷,只著重在「現實原則」的衡量和決定,如果忽略了「享樂原則」的暗中作祟,結果或許會不如預期,甚至走向相反的方向。 臨床上,我們可以觀察到這些建議,隨著時過境遷後的現實而呈現出困局

,因為當年的防衛並不是以符合現實原則的方式處理,以致於後續帶來的某些結果是難以避免。從另一個方向來說,當治療師給予現實原則下形成的建議時,如果未能對潛在的移情有所了解,會讓現實原則的建議難以被個案納進思考;如同在失落、恐懼與不安時,正在上演內心戲,硬要塞進看似善意的建議,是很容易變成某種強迫的暴力。 ………

論醫療照護相關感染之法律責任

為了解決輔大醫院住院中心時間 的問題,作者許國忠 這樣論述:

病人安全,是近年來政府及醫界不斷倡議的主題,行政院衛生署並且在2003年成立「病人安全委員會」,積極推動「以病人為中心」為核心思考,重塑醫療體系與價值。「提升病人安全、降低醫療錯誤、建立安全的就醫環境及確保就醫品質」是近年來各國醫療體系改革的重點。醫療照護相關感染乃病人住院後,可能因不同的原因(打針、侵入性檢查、導管置入、開刀等)而發生感染事件。醫學實務上,巳有多篇報導醫療照護相關感染顯示會增加額外的醫療花費、住院天數、死亡率等。由於醫療照護相關感染帶給病人各種身體、精神的傷害,而健康為每個人人格尊嚴或人格發展的基礎,亦為一切權利實現之基礎。健康權屬於人格權之一種,自然為憲法第22條所保障。

另外,健康權亦屬國際公約所肯認之基本權利,應課予各個國家積極地以行為、金錢、組織、程序及制度等方式,排除國家以外之第三人,甚至自然災害等對個人健康之侵害並進而照顧、保護個人健康的完整性。除此外,健康權尚需有一般法律層次如刑法、民法、行政法等之強化的規定以求落實。醫療法就醫療機構感染管制問題,課以醫療機構有感染管制之作為義務。醫療機構要提供病人安全的醫療環境,因此病人住院過程中,病人與醫療機構即存有相互之「信賴關係」,因此若醫療機構未盡感染管制義務造成群聚感染,可能該當於民法「不完全給付」;醫事人員如有過失致人傷亡,也可能要負民法「侵權行為」及刑法「業務過失致死罪」或「業務過失傷害罪」的法律責任

。雖然公立醫院的醫師不是刑法所定義的公務員,行政法上依傳染病防治法第39條規定,醫師有通報義務並應立即採取必要的感染管制措施。若為避免影響醫療機構之運作與信譽而隱匿疫情,對於通報義務有不作為的行為而造成醫療機構群聚感染及人員傷亡,可能負有國家賠償的責任,且醫師違反公法上義務,發生業務上重大過失行為,依醫師法25條規定可經由醫師公會或主管機關移付懲戒。由於醫療照護相關感染引發之醫療糾紛,醫師或其他醫事人員及醫療機構應否負責,涉及醫學、法學等領域專業知識,具高度技術性,單由治療結果無法遽以論斷。而病人及其家屬逕予起訴、告訴或自訴之結果,耗費相當之勞力、時間及費用;而醫事人員及醫療機構亦因疲於應訴,

不利醫療服務之提供。為了避免醫療照護相關感染争議的發生,適當處理其所引發之醫療糾紛,建議建構無障礙之異常事件通報系統、推動感染管制作業之精實改善及推動醫療照護相關感染事故救濟制度。讓住院病人不幸在醫療機構內感染到醫療照護相關感染時,能迅速獲得補償或賠償,降低醫病關係對立,同時減少冗長訴訟程序的時間,讓醫師能專注在其職業,也讓醫界更願意通報、檢討及做體系改革,提供病人一個安全、優質的照護環境。

輔大醫院住院中心時間的網路口碑排行榜

-

#1.住院服務 - 高雄榮民總醫院-臺南分院

另設住出院櫃檯(位於醫療大樓一樓轉診中心),為您辦理入出院手續、轉院服務及各類 ... (2) 聯絡電話及擬入住院病房類別與優先順序意願; 俟接獲住院通知後,請至住院 ... 於 www.vhyk.gov.tw -

#2.輔大醫院住院醫師招募簡介-內科

1.5 擁有醫學中心同等級之外科開刀房設備,如機器人手臂、3D 影像系. 統手術等。 1.6 輔醫仍持續成長中,目前各科手術數量及種類已媲美其他醫學大學. 附設 ... 於 medicine.mmc.edu.tw -

#3.住院須知

彰化基督教醫院簡介. 從彰化市茁壯,和中台灣一起成長的彰化基督教醫院,在邁進二十一世紀 ... 三、病人依約定日期時間至本院二樓100 診入院中心辦理住院手續。 於 www.cch.org.tw -

#4.住院注意事項 - 天主教輔仁大學附設醫院

經醫師診察認定需住院者,請先至批價櫃台結清門急診費用後,持預約住院通知書至一樓住院出院服務中心住院櫃臺辦理。(下班時間請至急診室批價櫃台辦理). 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#5.輔大醫院掛號費2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

輔大醫院 掛號費在2023的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. ... 快10月中旬正式營運,新莊、泰山25里居民可享免掛號費優惠,目標成為醫學中心。 ... 住院診斷書. 於 year.gotokeyword.com -

#6.伍、扣除額篇 - 財政部稅務入口網

以付與公立醫院、全民健保特約醫院、診所和經財政部認定之會計紀錄完備醫院為限。 ... 服務的繳費收據影本任一張;免部分負擔者,須檢附長期照顧管理中心公文或並均須 ... 於 www.etax.nat.gov.tw -

#7.住院須知 - 高雄醫學大學附設中和紀念醫院

接到本院入院通知簡訊或電話,高雄市區請於2小時內,其他大高雄地區及外縣市請於4小時內辦理報到。 領有與住院相關之重大傷病卡者或因職業傷病而導致住院 ... 於 www.kmuh.org.tw -

#8.住院 - 臺北榮民總醫院

可利用鍵盤Ctrl + (+)放大(-)縮小來改變字型大小』之文字說明 ; 簽床科部聯絡電話 · 全院病床動態表 · 護理之家 ; 住院須知 · 轉診服務 ... 於 www.vghtpe.gov.tw -

#9.輔大醫院病房 - itotf.net

沈阳医学院附属中心医院病房、医辅科室LED灯具及A楼外窗节能改造工程采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件,并于2022年11月14日09时30分(北京时间)前 ... 於 bd.itotf.net -

#10.住院須知 - 天主教輔仁大學附設醫院

住院 須知 · 1.本院於晚間10時至上午7時為門禁時間,各出入口由警衛人員進行管制。若您或家人住院期間需於上述時間進出本院,請您出示陪病證。 · 2.為維護醫院環境安全,禁止 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#11.防止疫情擴散,輔大醫院探病限上午一小時 - Yahoo奇摩新聞

院長王水深說,輔大醫院以病人為中心,須兼顧防疫安全和人情需要,很 ... 陪伴病人住院或長時間陪病(含照顧服務員)以陪病證為準,並以一人為限。 於 tw.sports.yahoo.com -

#12.醫療團隊- 天主教耕莘醫院耕莘醫院泌尿醫學中心

廖俊厚醫師新店耕莘門診時間 安康院區門診時間 · 安康院區醫務部主任兼新耕外科部主任 · 台大醫院泌尿部兼任主治醫師 · 輔仁大學醫學系專任教授暨教育部部定教授、臨床副院長 ... 於 www.cth.org.tw -

#13.就醫指南 - 天主教輔仁大學附設醫院

換領地點. 門診診斷書. 週一至週五09:00-20:30. 二樓掛號批價櫃台. 週六09:00-12:00. 急診診斷書. 24小時服務. 急診批價櫃檯. 住院診斷書. 09:00-16:30. 一樓住院中心. 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#14.輔大診所

創立於2007年10月,本著對社會責任的理想與執著,多年來我們一向稟持「專業、用心、關懷」的理念,提供優質的醫療服務,以照護輔大教職員生、神職人員及社區民眾健康為 ... 於 www.fjuclinic.com -

#15.輔大醫院病房查詢 :: 全台葬儀社評價

全台葬儀社評價,輔大醫院樓層介紹,輔大醫院住院中心電話,輔大醫院特等單人房,輔大醫院安寧病房,輔大醫院急診費用,輔大醫院收費,輔大醫院確診,輔大醫院防疫. 於 fd.iwiki.tw -

#16.辦理住院| 住院服務 - 衛生福利部臺中醫院

辦理住院. 內容. 步驟一 1.門診:醫師看診後依住院申請單及健保卡,至顧客服務中心辦理住院手續 2.急診:醫師看診後依住院申請單至急診掛號櫃檯辦理住院手續步驟二住院 ... 於 www.taic.mohw.gov.tw -

#17.住院注意事項 | 輔大醫院住院查詢 - 訂房優惠

天主教輔仁大學附設醫院-就醫指南 您的瀏覽器,不支援script語法,若您的瀏覽器無法支援請點選此超連結網站導覽[1]跳到主要內容區塊 首頁[3]就醫指南住院注意事項 ... 於 hotel.twagoda.com -

#18.2023 陳偉武醫師 - belediye.pw

經歷. 台大醫院內科住院醫師. 現職. 台大雲林分院腫瘤醫學部主治醫師. 腫瘤醫學部--陳偉武醫師現職︰ 臺大醫院腫瘤醫學部主治醫師專長︰ 癌症新藥早期臨床試驗、骨肉瘤 ... 於 belediye.pw -

#19.輔大醫院等了17年終於開幕!曾挖走33位台大名醫 - 關鍵評論網

他指出,輔大醫院依試營運情況,再全面開啟門診、急診及住院服務。 ... 對此醫界大老徐元智先生醫藥基金會副董事長朱樹勳說,台大名醫到一段時間後, ... 於 www.thenewslens.com -

#20.辦理住院 - 高雄榮民總醫院

服務時間:週一至週五8:00~17:00. 住院服務中心電話:07-3422121轉75900 或75904. 服務時間:週一至週日24小時. 高齡醫學大樓掛號櫃檯電話:07-3422121轉75938. 於 www.vghks.gov.tw -

#21.衛福部長照專區(1966專線)

照顧及專業服務 · 交通接送服務 · 輔具租借服務 · 出院準備 · 失智照護 · 住宿機構服務 · 家庭照顧者 ... 服務時間. 周一至周五8:30-12:00 | 13:30-17:30. 聯絡資訊. 於 1966.gov.tw -

#22.【輔大醫院急診室電話】住院須知-天主教輔仁大學附... +1

輔大醫院 急診室電話:住院須知-天主教輔仁大學附...,一)門診住院病人請您於接獲本院住院中心電話通知後,於約定時間至本院一樓住院中心報到(下班時段請至急診室批價 ... 於 tag.todohealth.com -

#23.病人住院須知 - 和信治癌中心醫院

因為病房空間有限,為了不妨礙醫療作業,除夜間使用時間(20:00~隔日8:. 00)外,請將活動陪病床收起歸 ... 醫院大門口側便利商店內設中國信託銀行ATM。 ○ 停車場. 於 www.kfsyscc.org -

#24.羅東博愛醫院-宜蘭人的醫院

羅東博愛醫院是宜蘭縣規模最大的「區域教學醫院」、宜蘭縣唯一通過「重度級急救責任醫院」、宜蘭縣最早通過「癌症診療品質認證」醫院。位於台灣宜蘭縣羅東鎮, ... 於 www.pohai.org.tw -

#25.北市立聯合醫院忠孝院區住院須知 - 臺北市首座

5.出院後定期電話追蹤、關懷、瞭解病人適應情形,以提供適時的醫. 療諮詢服務。 6.長照2.0 服務申請及轉介,服務項目包含有:照顧及專業服務、交通. 接送服務、輔 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#26.不認陪病家屬免費社篩站證明?輔大醫院:現已調整接受

個案民眾住院時間可能不同,或醫院第一線人員互動有誤差,將持續改進並請民眾諒解。 相關新聞請見︰. 「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.住院手冊 - 李綜合醫院

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院. 住院須知手冊 ... 12:00~2:00,其餘時間請折疊,以免影響醫療及清潔作 ... (預約住院,由志工帶領至B2 健康管理中心等侯). 於 www.leehospital.com.tw -

#28.住院服務 - 苗栗梓榮醫療社團法人弘大醫院

秉持「以病人為中心」的概念,住院期間醫師診治時會主動向您或其家屬解釋病情、主要檢(驗)查、 ... 醫院安全 本院為維護安全及病人權益,訂有陪(探)病管制時間。 於 www.hopedoctors.com.tw -

#29.住出院流程 - 就醫指南-聯新國際醫院

註:非住出院中心服務時間,請至醫療大樓一樓辦理急診櫃檯住院手續。 急診住院手續. 經由急診醫師建議住院病人:. 經醫師評估建議住院接受治療,醫師開立『轉住院 ... 於 www.landseedhospital.com.tw -

#30.輔仁大學附設醫院 - 维基百科

天主教輔仁大學附設醫院(簡稱輔大醫院)是位於臺灣新北市泰山區的醫院,為輔仁大學醫學院的主要教學醫院。2017年9月29日啟用,分等最初為地區醫院,2023年升格為區域 ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.住診須知 - 成大醫院斗六分院

住院 報到與病房選擇 1.辦理住出院手續時間、地點: 辦理住院:門診病患請至住院服務中心(3號櫃檯);急診病患或夜間(下午4:00過後)、週六、週日及國定假日,請至急診櫃檯 ... 於 d6www.hosp.ncku.edu.tw -

#32.輔大骨科醫生推薦- 2023 - maximum.pw

輔大醫院 骨科江毅彥醫師談現職: 輔仁醫院骨科主治醫師. ... 名醫給的醫療品質並非最佳掛號的人很多醫生的時間也有限也許他很會動刀但動刀前動則一百多人的掛號等待 ... 於 maximum.pw -

#33.急診等不到病床的真正原因?醫師:台灣就醫太自由是主因!

大醫院 門診掛號等很久,住院開刀也要等,病床有時一等就要三、五天,因為不想繼續等下去,有些民眾會耍起小聰明,不如去掛急診看會 ... 指揮中心擬急診別做非必要篩檢 ... 於 heho.com.tw -

#34.[醫師] 內科部_住院醫師|輔仁大學學校財團法人 ... - 104人力銀行

住院 醫師訓練期間可選擇一至二個月的自選科訓練及外院訓練。 ☆ Loading 合理輔大醫院臨床訓練著重實務經驗的累積,比照醫學中心給予學員合理的訓練量且主治醫師均提供 ... 於 www.104.com.tw -

#35.桃園醫院復健科- 2023

我媽媽前年中風就住桃園分院邊住院邊做復健住了快一年。. 一家醫院最多不是只能住28天嗎?那不住院的時間呢? 台塑企業創辦人王永慶、王永在昆仲為提升國內醫療水準、 ... 於 fellowship.pw -

#36.探病注意事項 - 天主教輔仁大學附設醫院

(一)住院期間如需請假,每週不得超過兩次,每次不得超過四小時,且每晚十點至翌日八點不得請假。 (二)依全民健康保險法及醫療辦法規定,保險對象住院後,不得擅自 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#37.長庚醫院

髖部關節內外疼痛棘手問題與運動傷害的救星:微創髖關節鏡手術可以提供良好治療結果。手術後病患傷口不僅小、疼痛少、住院日數縮短,預後佳,可以解決患者長久以來的髖關節 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#38.北醫看診進度2023 - dorar10.online

總機: 02 2737-2181 一般內科一般體檢科提供臺北醫學大學附設醫院門診時間、看診進度、 ... 27:尚未就診, 50:臺大癌醫中心醫院, 臺大醫院北護分院, 臺大醫院金山分院, ... 於 dorar10.online -

#39.臺中榮民總醫院全球資訊網

關鍵字: covid-19疫苗預約遠距通訊門診門診時刻表the 抽血 網站導覽 分院網站 分院網站 埔里分院 嘉義分院 灣橋分院 English Open Google Search 小 中 大 於 www.vghtc.gov.tw -

#40.證明書申請與醫療費用收據補發 - 馬偕紀念醫院

住院中心 服務時間:, 1. ... 兒童醫院:週一至週五:08:30~17:00 (02)2543-3535 ... 台北馬偕及兒童醫院:副本請至病歷課申請 淡水馬偕:副本請至住院中心申請. 於 www.mmh.org.tw -

#41.輔大醫院104

院址緊鄰泰山、 新莊兩區之交界,與輔大醫院年4月份門診時間表網站內容為輔仁大學附設醫院所有未經許可請勿任意轉載Fu Jen Catholic University Hospital ... 於 nuyyyer.homeandhair.nl -

#42.住院膳食費收費 - 天主教輔仁大學附設醫院

餐別 早餐金額 午餐金額 晚餐金額 總金額(天) 普通餐/隔離餐(普通)/陪客(普通餐) 70 100 75 245 特別餐/陪客(特別餐) 95 140 140 375 兒童餐 95 135 135 365 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#43.陳一尾- 請加強住出院中心的素質,說好的等電話通知辦理住院 ...

請加強住出院中心的素質,說好的等電話通知辦理住院,結果下午竟然打電話來說我們今天不是要住院,為什麼沒有來(沒人 ... 陳一尾天主教輔仁大學附設醫院. 於 www.facebook.com -

#44.住院須知手冊

四、持健保IC卡至一般病房護理站或第三大樓一樓住院服務中心結. 帳繳費。 ... 請向護理站申請辦理,交付時間為1∼3個工作天,另出院病歷摘要需. 於 www.tmuh.org.tw -

#45.各大醫院最新管制措施(不斷更新)

另,住院病房僅開放探病時間,其餘一律門禁管制。醫院大廳21:00出入須出示「陪病識別證、健保卡或身分證」。其他詳細資訊可以前往北醫大官網 查詢。 於 www.tima.org.tw -

#46.服務項目 - 輔英科技大學-附設醫院-官方網站

二、服務時間 ... A5: 醫院在接受轉診病患後,在門診3日內或住院14日內,會將處理情形、建議事項或出院病歷摘要 ... Q6:是不是一定要有轉診單,才可以到大醫院看病? 於 www.fy.org.tw -

#47.輔大醫院疫情期間陪病、探病與就醫說明2023.04.27 2022-02-17

依中央流行疫情指揮中心規定,自2022.12.10日起有條件開放病房探病。 ☆探病時段為每日固定 1時段,本院開放探病時段為中午:1100-1200。 ☆每名住院 ... 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#48.葉炳君主治醫師

現職:輔大醫院骨科主治醫師、臺大醫院兼任教學主治醫師。 ... 國立臺大醫院骨科總醫師/住院醫師(2009~2014); 香港中文大學威爾斯親王醫院腕關節鏡研修認證(2015) ... 於 fjcuh-orth.tw -

#49.住院就醫流程 - 天主教輔仁大學附設醫院

▻ 住院就醫流程 · ▻ 住院須知 · ▻ 住院收費相關規定 · ▻ 住院膳食費收費 · ▻ 住院注意事項 · ▻ 探病注意事項 · ▻ 出院程序說明. 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#50.中風復健病房排隊,哪些醫院可以住院復健治療?

一般住院模式一般住院復健治療,每天復健治療時間看各醫院規定各有不同,大部分職能治療、物理治療、語言治療總和為兩個多小時,時間強度較PAC治療低 ... 於 relive.tw -

#51.住出院服務 - 門諾醫院

院區別, 美崙總院, 壽豐分院. 平日, 地點:平安樓一樓住院中心 電話:03-8241414 時間:星期一~星期五 08:00~17:30, 地點:一樓掛號批價櫃檯 電話:03-8664648 於 www.mch.org.tw -

#52.住院服務 - 新北市立聯合醫院- 新北市政府

一、辦理住院注意事項□ 若床位已滿,請您耐心等候本院櫃檯組控床人員電話通知。 ... 儘可能依您的意願安排床位及住院日期,並於住院前幾日通知,但床位仍需視住院當日病床 ... 於 www.ntch.ntpc.gov.tw -

#53.健康檢查5大重點,健檢項目、費用、健檢中心推薦一次告訴你!

(二) 全身健康檢查種類 · 1. 惡性腫瘤(癌症) · 2. 心臟疾病 · 3. 肺炎 · 4. 腦血管疾病 · 5. 糖尿病 · 6. 事故傷害 · 7. 高血壓性疾病 · 8. 慢性下呼吸道疾病. 於 www.mornjoy.com.tw -

#54.出院程序說明 - 天主教輔仁大學附設醫院

如有出院帶藥請持處方箋至一樓藥局領取出院藥物,藥師會給您適當的用藥指導。 •如需診斷書或出院病摘等相關資料,請於住院期間告知護理人員或主治醫師。 於 www.hospital.fju.edu.tw -

#55.科別與醫師介紹 - 家齡診所

臺大醫院家醫科住院醫師/總醫師; 輔大醫院家醫科主治醫師 ... 佳齡生活健康中心耳鼻喉科主治醫師; 衛生福利部雙和醫院兼任主治醫師. 經歷:. 臺北醫學大學附設醫院 ... 於 family.healthspan.com.tw -

#56.輔大醫院復健科

Kosten Hoer Maasdriel Voor u naar binnen gaat bespreekt u uw wensen en dan de prijs輔大醫院b2健康檢查中心(請帶健保卡至現場報到) 健檢時間. 於 xekemiwy.zavalama.cz -

#57.輔大醫院住院中心電話的評價費用和推薦,網紅們這樣回答

輔大醫院住院中心 電話的評價費用和推薦,的和吳文傑醫師的健康筆記這樣回答,找輔大醫院住院中心電話在的就來教育學習補習資源網,有吳文傑醫師的健康 ... 於 learning.mediatagtw.com -

#58.住院須知規範面面觀

院所可據「醫院住院須知參考範例」自. 訂版本。 ... 其他附屬服務,如有無餐飲中心、休閒中心。 ◦ 出院手續及轉院申請。 ... 件、辦理住院手續之時間及地點】。 於 site.jah.org.tw -

#59.中山醫學大學附設醫院

失智共同照護中心. prev. next. Medcial Information 就醫資訊. 提供掛號須知、各項諮詢服務專線、就醫流程、住院須知...等資訊 · Visit progress ... 醫院榮譽榜 ... 於 www.csh.org.tw -

#60.一校四院聯合研討會~模擬教學應用工作坊

貳、主辦單位:天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院教學研究部師資培育中心. 參、協辦單位:天主教輔仁大學、新光吳火獅紀念醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、. 於 140.136.251.139 -

#61.住院須知| 柳營奇美醫院就醫指南

一、經醫師診察認定需住院者,持醫師開立之「住院許可證」至1樓住出院服務中心辦理住院手續。(下班時間請至急診批價櫃檯辦理). 二、健保保險對象請攜帶:. 於 www.chimei.org.tw -

#62.北醫看診進度- 2023

看診進度查詢; 門診時間表; 病歷資料申請及收費標準; 收費說明; 住院及出院 ... 27:尚未就診, 50:臺大癌醫中心醫院, 臺大醫院北護分院, 臺大醫院金山 ... 於 heathen.pw -

#63.住院就醫須知 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院

【辦理住院手續地點】 ○ 斗六院區:舊門診大樓一樓住院服務中心(PAT)櫃檯 ... 時間為夜間10時至次日早上6時,凡無陪病證者,請在夜間10時前離開醫院。 於 www.ylh.gov.tw -

#64.Finfo 保險討論區

情況:健檢時診所醫生說有心律不整問題及平時會心悸,建議前往大醫院做檢查,兩家醫學中心的檢查結果無異常,健康存摺上疾病分類為心悸,有開藥備用,最後一次就醫時間 ... 於 finfo.tw -

#65.成大醫院探病. 成大醫院探病時段 - La Cueva del Barbero

指揮中心宣布自12月10日起有條件開放全國醫院住院病人探病. 成大醫院陪病時間 · 輔大醫院疫情期間陪病、探病與就醫說明2022.12.14 2022-02-17 輔大醫院可以 ... 於 rch.lacuevadelbarbero.es -

#66.醫院照顧 - 侒侒看護中心

照顧服務員隨同至醫院照顧,讓住院生活需要協助的病患,不用再煩惱如何自理各項雜事,無論是急性短期住院或長期 ... 輔大醫院, $1,600 / 天, $1,600 / 天, $2,800 / 天. 於 cgt.com.tw -

#67.輔大醫院門診時間

長庚醫院; 輔大診所; 徐州医科大学附属第三医院专家门诊时间-政府办事服务|华 ... (1) 請見實習醫師準時參與晨會, 與主治醫師住院醫師一同病房迴診。 於 au.rsdreams.uk -

#68.醫生好2023

住院 的醫生樸詩溫(朱元飾)小時候生活在家暴中,患有自閉症和發育障礙,卻在日後憑超人的人體空間 ... December 8, 2016 【家大分工】 輔大醫院的醫療特色是什麼科? 於 carkifelek.pw -

#69.服務介紹 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

本院於大廳備有免費輪椅可供使用,歡迎洽詢服務台志工。 一樓癌症資源中心提供各項病友資源服務,詳洽癌症資源中心諮詢櫃台,電話:02-23220322 ,分機: ... 於 www.ntucc.gov.tw -

#70.住院須知 - 花蓮慈濟醫院

醫院 任務︱. 守護生命守護健康守護愛 . ︱醫院願景︱. 發展成以病人為中心之國際化醫院典範. 住院須知 ... 因應各病治療所需,本院各類病房探病時間如下,敬請配合:. 於 hlm.tzuchi.com.tw -

#71.正是因為深愛他/她才要懂得放手- 康健雜誌

住院 期間只要抗生素到期停掉,沒幾天就又燒起來,病人有時會因譫妄或太累而 ... 或是一段時間的限時醫療嘗試(time-limited trial) 註6 後,病情仍是 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#72.臺北榮民總醫院桃園分院

重要服務 · 主題專區 · 相關連結 · 臺北榮總桃園分院 · 各部電話 · QRCODE 掃一下 · 快速連結 ... 於 www.tyvh.gov.tw -

#73.亞東紀念醫院: 服務諮詢

服務時間:週一至週五8:00-17:00|週六8:00-12:00 ... 五:8:00~21:00,週六8:00~12:00; 客服中心專線:(02) 7738-2525|[email protected]|週一至週五08:30-16:30 ... 於 www.femh.org.tw -

#74.輔大醫院分機號碼 :: 疫苗施打地圖

疫苗施打地圖,輔大醫院病房電話,輔大醫院加護病房電話,輔大醫院住院中心,輔大醫院住院查詢,輔大醫院急診電話,輔大醫院住院通知,輔大醫院樓層介紹,輔大醫院餐點. 於 covid19.imobile01.com -

#75.醫生好2023

住院 的醫生樸詩溫(朱元飾)小時候生活在家暴中,患有自閉症和發育障礙,卻在日後 ... December 8, 2016 【家大分工】 輔大醫院的醫療特色是什麼科? 於 ahsah.online -

#76.「巴氏量表」懶人包!什麼時候需要、怎麼申請... 通通帶你看

巴氏量表(Barthel Index)是1955年由美國巴爾地摩市州立醫院的物理治療師巴希爾(Barthel)所創的測驗表,原先是為了更加了解住院病患的復健情況,後來 ... 於 orange.udn.com -

#77.住院服務-東元醫療社團法人東元綜合醫院全球資訊網

東元醫療社團法人東元綜合醫院懷著「以病人為中心的全人照護」精神服務新竹 ... 住出院須知; 住院流程; 住院友善醫院; 出院準備服務; 住院收費標準; 出準銜接長照2.0. 於 www.tyh.com.tw -

#78.看診、手術還可以去醫院嗎?全台醫院門急診異動懶人包

為了因應疫情,輔大醫院宣布採取以下措施:. 暫停志工服務。門診和住院,領藥請由醫院大門,依工作人員引導。 自費和公費COVID-19檢驗請由急診室,依 ... 於 www.edh.tw -

#79.東基醫療財團法人台東基督教醫院> 就醫指南> 住院、出院準備 ...

評估病患需求(如經濟、心理、營養等),協助轉介適當之院內、外醫療資源,如營養師、物理治療師、社工師、居家護理師、輔具租借、長期照護中心等服務。 居家照顧服務. 於 www.tch.org.tw -

#80.各院區住院就醫須知 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

請勿太早來以免床未空出,造成入住病室需等候較久時間。 住院服務中心. 攜帶資料, 1.健保卡。2.身份證明 ... 於 www.hch.gov.tw -

#81.住院須知 - 國軍桃園總醫院

(一)病人需使用輪椅時,可至護理站登記(病床床號、輪椅數. 量及借用時間)並押有效證件(身分證、健保卡或駕照)後. 借用,使用畢宜盡速歸還避免輪椅留置於病人單位,造成. 於 www.aftygh.gov.tw -

#82.就醫指南 - 天主教輔仁大學附設醫院

辦理住院請出示:. 1.健保IC卡、身分証或駕照、重大傷病卡,欠缺時請於三日內補齊。 2.無健保身份者以「自費」辦理住院,依健保局規定十日內補齊者始改為健保身份。 於 www.hospital.fju.edu.tw