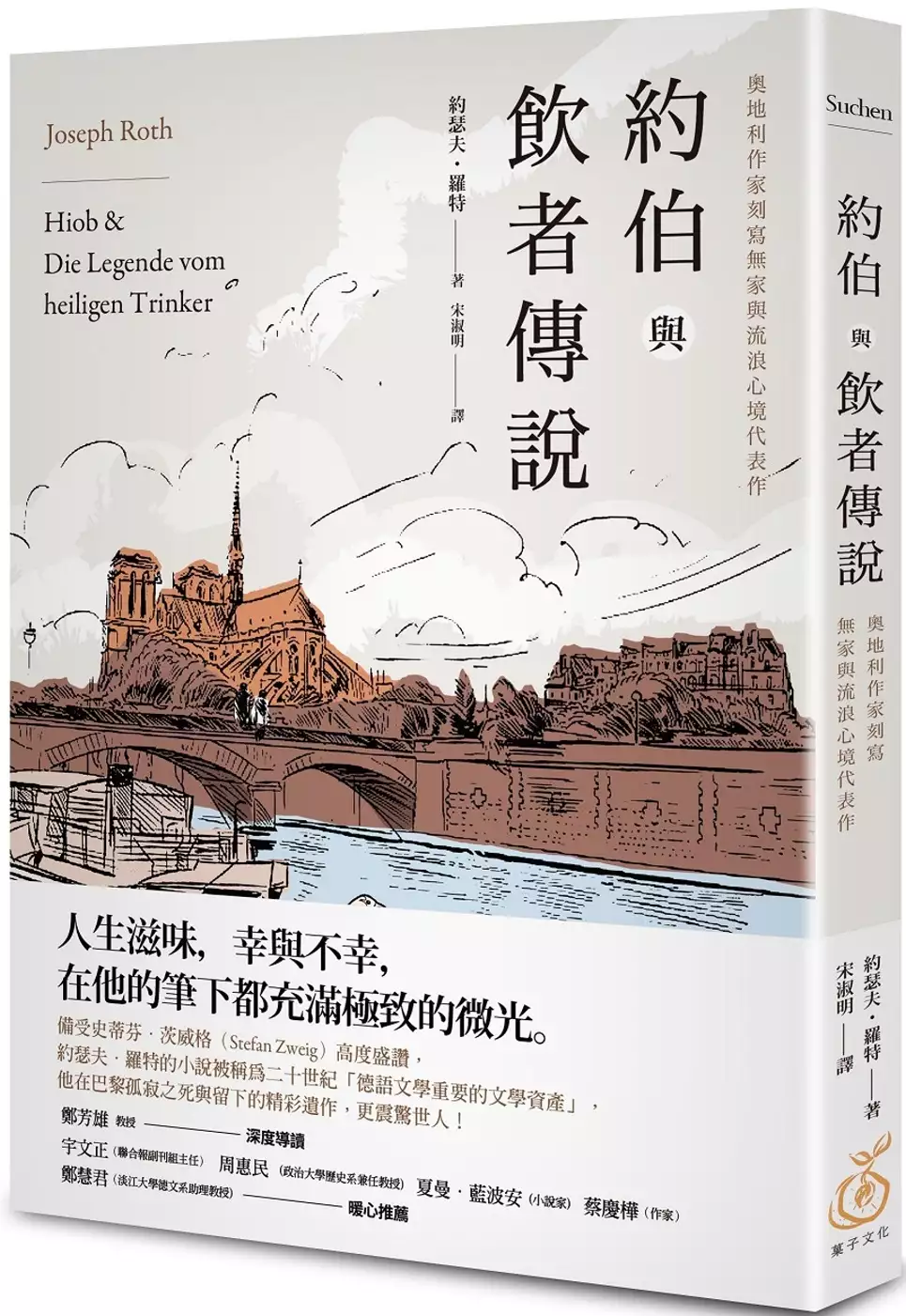

賴郁庭一家團圓的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦約瑟夫.羅特寫的 約伯與飲者傳說:奧地利作家刻寫無家與流浪心境代表作 和周芬伶的 張愛玲課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蔡依珊會是葉家千金嗎?#賴郁庭#蔡依珊#千面女郎#一家團圓 ...也說明:217 個讚,來自 一家團圓 &天道(@yixiu_1123) 的TikTok 影片:「蔡依珊會是葉家千金嗎?# 賴郁庭 #蔡依珊#千面女郎# 一家團圓 #三立八點檔#三立台灣台」。 原聲- 天之驕女& ...

這兩本書分別來自菓子文化 和印刻所出版 。

國立臺灣大學 社會工作學研究所 古允文所指導 黃上豪的 臺灣的世代貧窮現象:貧窮陷阱或福利陷阱? (2021),提出賴郁庭一家團圓關鍵因素是什麼,來自於世代貧窮、貧窮陷阱、劣勢累積、福利陷阱、社會救助。

而第二篇論文明志科技大學 視覺傳達設計系碩士班 劉瑞芬所指導 陳永禎的 飲食文化類書籍封面設計之研究 (2021),提出因為有 飲食文化、書籍封面設計、書籍封面插畫、KJ法的重點而找出了 賴郁庭一家團圓的解答。

最後網站三立演員則補充:... 基地,秉持「一源多用演員陣容在台娛百科有更多信息: 一家團圓/角色 ... 李燕飾王雅卉龍語申飾葉少強許蓁蓁飾黃心怡(Amy) 賴郁庭飾蔡依珊(葉 ...

約伯與飲者傳說:奧地利作家刻寫無家與流浪心境代表作

為了解決賴郁庭一家團圓 的問題,作者約瑟夫.羅特 這樣論述:

人生滋味,幸與不幸,在他的筆下都充滿極致的微光。 只有承受命運打擊,才能達到精神解脫。 約瑟夫.羅特的小說被稱為二十世紀的「德語文學重要的文學資產」! 他在巴黎孤寂之死與留下的精彩遺作,更震驚世人! 本書收錄作者最深刻、迷人的兩部成名作:《約伯:一個簡單的人》(1930年),與重要的傑出遺作《飲者傳說》(1939年),寫實色彩濃郁,一次典藏。不只描繪二十世紀猶太人真實的掙扎與命運,《約伯》被稱為彷彿預見歐洲的未來,全書更刻寫出人生於世,最深層、無家無根的漂泊感,引發共鳴。 「當一個東猶太人比登天還難!」 他一再與黑色命運交鋒, 傾力以文學點燃垂危的盼望, 散發

耀目光芒。 作品摘要: 天上真的掉下禮物,償還之願,不斷追逐,又不停失落。 內心所掛記一生必完成最重要的清單,流浪者也有神聖的光…… 《飲者傳說》敘述一位最後淪為巴黎流浪漢的波蘭礦工的奇遇,也預告作家自身相仿的、轟動世人的死亡。一個巴黎的流浪漢安德列雅斯,從一位高貴老紳士手中接過一筆財富,他主動承諾要歸還給教會聖女小德蘭的兩百法郎。這個奇特經歷與意外之財,給了他機會,彷彿可重新翻轉人生,不斷有奇蹟出現,但他心中最惦記那一再緊抓卻又一再錯過到教堂還錢的機會,直到最後一刻…… 作者稱這部最後的作品是他的最後「遺書」,於死後才發表。不只敘述巴黎流浪漢,也預告他相

仿的、震驚世人且孤寂的死亡。 《約伯:一個簡單的人》映照出東猶太人最為不堪的命運,在人世間流亡的心聲。備受讚譽,「堪稱為20世紀文學史上不可多得的經典佳作!」 「為什麼如此虔信的人要受苦?」作品敘述一位猶太鄉村的虔誠教師曼德爾.辛格,彷彿受到命運嚴厲懲罰,日子拮据,充滿厄運。隨一戰爆發,不幸更接踵而至,即便移民美國也無濟於事,兒子在戰場喪生,妻子突然離世,女兒進入精神病院。小說主角有如《聖經》中的約伯,一再經受著災難的考驗……而生命的轉折難以預料,堅定信念與悲劇命運兩者高度衝撞下,終於露出曙光了嗎?作者不只寫出漂泊,更深入反思命運這回事。 本書特色 ‧享譽國際的奧地

利記者作家約瑟夫.羅特,備受史蒂芬.茨威格(Stefan Zweig)高度盛讚,與卡夫卡、穆齊爾(Robert Musil)齊名! ‧首次在台上市之中文版,特別收錄淡水資深藝術家林勝正繪製的插圖。 ‧全書收錄作者著名的兩部代表作。 他以《約伯》在文學史上一舉成名,受封為「二十世紀不可多得的小說經典」,立足文壇,最後更以逝於巴黎的遺作《飲者傳說》享譽一生:「寧靜安詳,文采斐然」。 暖心推薦 鄭芳雄(教授) 深度導讀; 宇文正(聯合報副刊組主任) 周惠民 (政治大學歷史系兼任教授) 夏曼.藍波安 (小說家) 蔡慶樺(作家) 鄭慧君(淡江大學德

文系助理教授) 各方媒體推薦 娜汀‧葛蒂瑪(Nadine Gordimer,1991年諾貝爾獎得主)曾推崇羅特作品: 「他的文學造詣已達巔峰」! 「羅特生活在一個特殊的時空中。1984年生於奧匈帝國邊陲的猶太人,歐戰爆發之際,負笈維也納,還領略過神聖羅馬帝國往昔光榮。1916年,羅特加入軍隊,接受軍事訓練時,參與法蘭茲皇帝的送葬隊伍,彷彿感受帝國即將傾頹。戰後,羅特擔任記者,在維也納與柏林之間生活,見證了1930年代的混亂。德意志境內的猶太公民成了喪家之犬,這也是他第一本小說《約伯》的動機,回歸《舊約‧約伯記》的最大疑問:「為什麼虔信的人要受苦?」1933年,希

特勒掌權之際,羅特流亡巴黎。最後窮病交侵,1939年客死異鄉。《飲者傳說》彷彿就在訴說他一生的失落。」── 周惠民(政治大學歷史系兼任教授) 「第一次讀Joseph Roth,是在德國讀書時專題報告選擇的主題,一讀便很著迷。他的小說語言生動,沒有複雜句子,節奏感強烈,讀來彷彿親臨故事現場。這部中篇《飲者傳說》也是,宗教感強烈,但我覺得也很像一部公路電影,主角一站接一站走下去,遇到一個又一個不同的人,人生有難以實現的更大的目標,有結不清反而虧欠更多的債務,有看似自由選擇、卻始終無法脫身的困境。失敗、脆弱、救贖、自由、罪責、宿命,這不只是Andreas的故事,是Roth的故事,其實也是我們

大部分人的故事。」── 蔡慶樺 (作家) 「《飲者傳說》是個讓人欲罷不能、非一口氣看完不可的故事。故事主角在窮困潦倒之際,有人伸出援手,給予他改變人生的第二次機會。當他下決心改頭換面,也如奇蹟般地接二連三遇到好事,讓駐足不前的命運之輪再度向前推進,但無法戒除的飲酒習慣卻成為最大的變數。身為二戰期間被迫害的奧地利猶太作家,羅特將他臨終前的流亡生活和酗酒習性寫入小說情節,這故事是他的自我嘲諷,抑或被他視為是神給他的最後試煉?他該戰勝的是命運,還是他的個性,抑或是人性?」── 鄭慧君(淡江大學德文系助理教授) 「《約伯》不只是一部小說、一部傳奇,而是純淨、完美的敘事文學創作,注

定比我們同時代人的創造和書寫要流傳得更長久。 」── 史蒂芬.茨威格(Stefan Zweig) 「他書寫當代小說,丑角無賴的故事,以及《約伯》(Hiob)和《拉德茲基進行曲》(Radetzkymarsch)這兩部成就二十世紀最重要德語散文體。他是天份獨具的敘事人、偉大的諷刺家、反諷地指稱世界的人(……)」── 《猶太日報》(Jüdische Allgemeine) 「約瑟夫.羅特的這部《飲者傳說》,讀來像「與自己的命運和解」。──麥可.法蘭克(Michaell Frank)於《南德日報》(Süddeutsche Zeitung)

臺灣的世代貧窮現象:貧窮陷阱或福利陷阱?

為了解決賴郁庭一家團圓 的問題,作者黃上豪 這樣論述:

迄今為止,我國政府對於長期待在社會救助體系或是世代貧窮之家戶,仍缺乏積極性的作為,甚至連最基本的追蹤調查都闕如;然而,世代貧窮不僅是個別家庭的損失,還可能造成整個國家嚴重的經濟負擔,因此阻斷貧窮世襲乃是社會救助工作之首要任務。惟我國目前對於世代貧窮家戶的瞭解仍十分不足,因而引發研究者欲深入瞭解世代貧窮家戶,以及社會救助制度在協助這些家戶時所面臨之阻礙。 研究者在檢閱國外世代貧窮相關文獻後,發現貧窮世代傳遞主要有兩種模式,第一種是「貧窮陷阱」,第二種則是「福利陷阱」。據此,本論文進而衍生出三項研究目的:(1)瞭解世代貧窮家戶的特徵與風險因子;(2)探討福利陷阱與貧窮陷阱是否存在,及其如何

影響世代貧窮家戶自立脫貧;(3)蒐集社會救助專業人員對於社會救助制度的反饋,作為政府未來修訂相關政策之參考。本研究採取實用主義典範,以質量併用的混合研究方法回應研究目的。其中量化方法係以「台灣貧窮兒少資料庫」與「台灣教育長期追蹤資料庫」進行次級資料分析;質性方法則透過立意取樣選取8名社會救助專業人員進行深度訪談。 研究結果顯示:(1)成長於世代貧窮家庭者常見的特徵包含:女性、單親家庭、父母親教育程度以及早年家庭收入偏低;(2)早年的營養不良以及青少年時期學業表現不佳為影響貧窮家庭子女落入世代貧窮的重要風險因子;(3)貧窮陷阱確實存在,其中早年的營養攝取、家庭支持以及青少年時期學業表現可謂是構

成貧窮陷阱的三大要素;(4)我國社會救助體制的確存在福利陷阱,並且主要有三大弊病:過渡性福利措施名不符實、缺乏鼓勵受助者投入勞動市場之經濟誘因、過多福利資源以低(中低)收入戶資格作為發放標準之一;(5)社會救助專業人員所面臨之阻礙與困境主要有六:審查業務繁重、貧窮第二代累積人力資本受阻、福利邊緣戶未受到保障、貧窮家庭之就業障礙未有效排除、現行脫貧計畫缺乏懲罰機制以及福利資格認定缺乏彈性等等。 根據研究發現,研究者進一步提出具體的政策建議,主要涉及五個面向:(1)勞、社政整合與積極勞動市場政策;(2)工作與家庭平衡政策;(3)社會福利申請流程改造以及電子化;(4)社會福利總歸戶以及所得設算制度

改革;(5)貧窮家庭之親職教育。除此之外,研究者亦建議我國政府應針對參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」之家庭發展貧窮動態資料庫,以供後續研究者得以更加深入地探討世代貧窮議題。

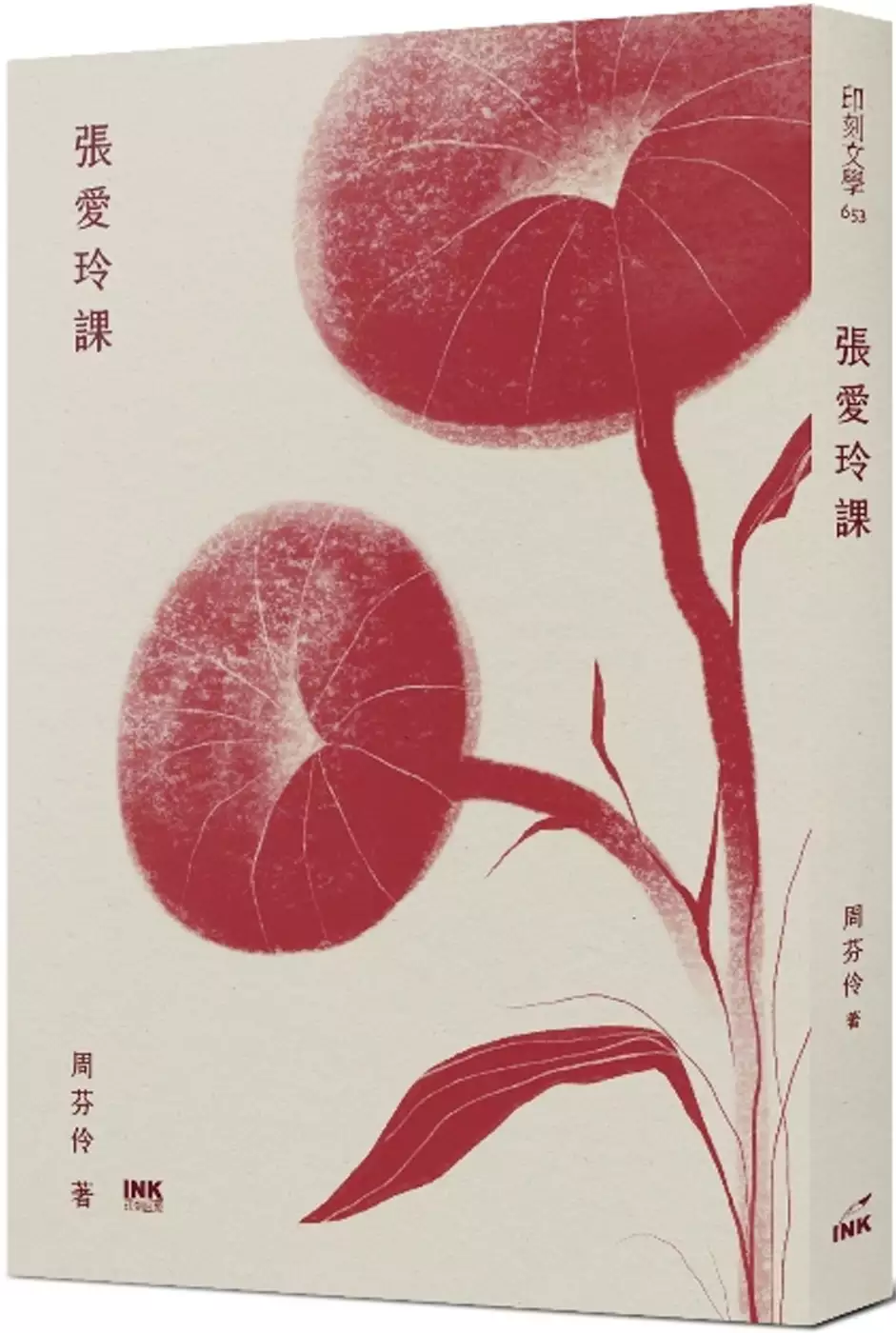

張愛玲課

為了解決賴郁庭一家團圓 的問題,作者周芬伶 這樣論述:

亂世中的通透之音 超越國族、古典與現代的書寫典範 張愛玲留予後世的課題:恥感與敗德的兩難,有恥無廉乎? 她終其一生都在尋找答案,彷如永無止境的魔考 三十年的探索詰問,創作課堂的經驗傳承 周芬伶梳理「讀懂張愛玲的十三堂課」 上卷「亂世之音」:從散文、傳記入手,循序深入短中長篇的張愛玲小說世界,品味歷百年不俗不舊的新穎,幾無間斷的寫作毅力,以及承先啟後、一個人完成好幾代人作品的獨特魅力。 下卷「喧赫家聲」:張愛玲所來自的家族是新舊時期中國的縮影,家族的衰落象徵一個時代的黑暗,欲貼近她的內裡,非得從她龐雜糾結的家世著手,方能體悟她一生執著的根源。 張愛玲

一九四四年出版《傳奇》就有傅雷嚴肅評論〈論張愛玲小說〉,之後研究與評論者不斷,高度評價她的胡適、夏志清在五、六○年代奠定其地位。成名於中國,轉戰國際在香港,出版在台灣,死於美國。二十一世紀對岸掀起新一波張奶奶熱,百年誕辰時正逢大疫,在亂局中又想起張愛玲,她可說是「亂世之音」,生於亂世,成名於亂世,似乎最能抓到亂世之心,也鎮定撫慰許多痛苦的心靈,世界越亂,她越通透,這是她作品魅力不減的原因。 封面繪圖:曾湘玲 脫胎自張愛玲的女人花——「圓形輻射狀的圖像接近星辰,代表女人對宇宙天體及生命的冥冥感知。」 本書特色 不只讀張愛玲,更要透過她,理解自己。 周芬伶以數十年研究、教學經

驗,引領讀者進入張愛玲漫長創作生涯的曲折密徑。 好評推薦 著魔門生傾心推薦 總是在老師的老屋,門前白梅盛開,午後和煦的陽光落在木質地板,大紅袍、金駿眉、老普洱,恐龍蛋朱泥壺、裂紋水方,一人兩只茶杯,聞香與品茶。不時會安靜片刻,僅有燒水聲與白霧水氣,我私以為這是聊張愛玲的最佳地點。--許閔淳

飲食文化類書籍封面設計之研究

為了解決賴郁庭一家團圓 的問題,作者陳永禎 這樣論述:

隨著經濟、科技及教育的進步,台灣書籍出版不論在書籍內容的題材或封面的表現形式,都擁有更多樣性的變化。而飲食也從早期是基本需求,從只需要吃得飽到現今還需要吃得健康,這樣的過程除了是經濟與生活型態有所轉變外,也是因為經歷過食安風暴,使得人們更注重健康飲食,如今在疫情之下,也能透過烹飪增添生活樂趣,而在現代轉變為一種另類的社交活動,研究者自身也因熱愛美食,因此透過許多形式獲取飲食的相關訊息,從閱讀書籍的過程中,了解到飲食文化是多元且廣泛的,再經過書籍運用不同的編排與表現形式,更讓飲食文化增添了不同的視覺饗宴。封面設計除了能抓住閱讀者目光,針對不同主題有不同的設計形式,運用的媒材亦會不同,因此本研究

目的為:1.透過執行KJ法了解設計師對飲食文化書封設計形式之歸納;2.透過訪談了解設計師對飲食文化書封之設計要點,了解訪談對象對飲食文化書封的設計形式、媒材及書封設計的想法;3.透過交叉論證探討飲食文化書封設計與插畫之要點,經過訪談與KJ法的交叉分析,了解飲食文化書封中上的文字表現、色彩運用、圖像呈現以及視覺動線,對於整體書封設計與插畫的想法,並提供給後續研究者或出版社參考。在研究結果與發現中,得出以下結論:1.設計飲食文化書封,應設定合適的媒材或表現手法,且直觀的表達書籍主題。2.飲食文化書封設計形式涵蓋文字的設計、色彩運用與圖像的表現手法及媒材等。3.飲食文化書封設計與插畫要點具有:大佔比

與設計感的文字、運用色彩增加連結感、用圖像傳遞書籍主題、手繪與電繪差異以及流暢的視覺動線。最後根據KJ法與訪談分析之結果,提出以下建議:可將書封融入設計師自身的設計與繪畫風格,設計元素與主題概念需緊密連結,使飲食文化書封達到明確傳遞之目的。以上提供給後續研究者與出版社能有更好的依循參考。

賴郁庭一家團圓的網路口碑排行榜

-

#1.賴郁庭Instagram posts (photos and videos)

5 months ago. #一家團圓ep139 QQ也美#賴郁庭. 16. 0. 5 months ago. #楊靜怡#樂樂媃媃#洪綺陽#特蕾沙#王上菲#王宣#王沛語#王蘭花#王金櫻#田舞陽#睦媄#苗真#葉靜涵# ... 於 www.picuki.com -

#2.將接棒《一家團圓》!全新八點檔「超強卡司」全回歸重現霹靂 ...

... 林秀玲、陳霆、林健寰、華千涵、黃玉榮、林昀希、李睿紳、盧彥澤、賴郁庭、張琴,節目預計將於4月中下旬接檔《一家團圓》,準備重振八點檔戰線。 於 enews.tw -

#3.蔡依珊會是葉家千金嗎?#賴郁庭#蔡依珊#千面女郎#一家團圓 ...

217 個讚,來自 一家團圓 &天道(@yixiu_1123) 的TikTok 影片:「蔡依珊會是葉家千金嗎?# 賴郁庭 #蔡依珊#千面女郎# 一家團圓 #三立八點檔#三立台灣台」。 原聲- 天之驕女& ... 於 www.tiktok.com -

#4.三立演員

... 基地,秉持「一源多用演員陣容在台娛百科有更多信息: 一家團圓/角色 ... 李燕飾王雅卉龍語申飾葉少強許蓁蓁飾黃心怡(Amy) 賴郁庭飾蔡依珊(葉 ... 於 ufirycyw.retrobridge.es -

#5.台劇|肖想父女變情侶賴郁庭自認被謝承均電到 - 米評網

身高177的賴郁庭在三立八點台劇「天之驕女」演出受到矚目,原先不少觀眾都以為她所飾演的織田愛會提早領便當,但沒想到卻是生存最久的, ... 於 all4drama.pixnet.net -

#6.驕女新人慶30歲驚曝高顏值男女神

身高177的賴郁庭在三立八點台劇《天之驕女》演出受到矚目,還被網友冠上「怪物新人」的封號。這次也有現身在接檔的戲劇《一家團圓》中,劇中賴郁庭由 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#7.賴郁庭| 台灣娛樂百科

賴郁庭 (Jocelin,1992年5月22日-),台湾演員、模特兒、身高177cm。 ... 賴郁庭. 女演员. 英文名, Jocelin ... 2022年, 三立台灣台, 《一家團圓》, 蔡依珊. 於 tw-entertainment.fandom.com -

#8.賴郁庭Jocelin Lai - 可愛也可壞😉👌 #一家團圓三立台劇

上一檔「一家團圓」蔡依珊的人設 感覺本質是好人只是據情所需被利用,感情戲可惜是被「渣男所騙」(但覺得也演得很不錯/最後果斷離開那段),「外柔內剛」的人設,感覺 ... 於 www.facebook.com -

#9.【車勢星聞】陳淑芳、游安順回歸三立《一家團圓》

三立新八點台劇《一家團圓》預計年後接檔《天之驕女》,網羅了許久未參與三立八點台劇演員回歸演出,包括陳淑芳、游安順、林嘉俐、張鳳書、翁家明外, ... 於 www.carture.com.tw -

#10.賴郁庭使壞遭酸陳珮騏護女幫平反 - 自由娛樂

陳珮騏(左)、賴郁庭在《天之驕女》飾演自私、瘋狂的母女檔。 (三立提供)〔記者李紹綾/台北報導〕陳珮騏、 ... 【專訪】《一家團圓》終於團圓了! 於 ent.ltn.com.tw -

#11.《驕女》賴郁庭慶30歲!驚喜曝光「2台8高顏值男女神」

身高177的賴郁庭在三立八點台劇《天之驕女》演出受到矚目,還被網友冠上「怪物新人」的封號。這次也有現身在接檔的戲劇《一家團圓》中,劇中賴郁庭由 ... 於 www.msn.com -

#12.賴郁庭的八卦,YOUTUBE、DCARD、PTT和Yahoo名人娛樂 ...

關於賴郁庭在《一家團圓》賴郁庭一個字洩神秘女郎身分?!愛醬新角色挑戰... 的評價; 關於賴郁庭在「天驕團圓」賴郁庭就是得人疼~Kuro、楊皓崴拼寵小 ... 於 rumor.mediatagtw.com -

#13.賴郁庭-哔哩哔哩_Bilibili

bilibili为您提供賴郁庭相关的视频、番剧、影视、动画等内容。bilibili是国内知名的在线视频弹幕网站,拥有最棒的ACG氛围,哔哩哔哩内容丰富多元,涵盖动漫、电影、二 ... 於 search.bilibili.com -

#14.一家團圓簡介YJTY Synopsis - 一起看電視台灣電視劇

一家團圓 簡介YJTY Synopsis. 《一家團圓》由李燕、陳冠霖、江宏恩、吳婉君主演的2022年台灣電視劇。 ... 賴郁庭, 千面女郎分身之一. 璟宣, 咪咪, 千面女郎分身之一. 於 twdm.17wtv.net -

#15.賴郁庭

賴郁庭 (Jocelin,1992年5月22日-),台灣演員、模特兒。 ... 赖郁庭, Jocelin Lai ... 一家團圓. 千面女郎分身(2022) · 未來媽媽. Maggie(嚴正瀚妻) (2020) ... 於 moviecool.asia -

#16.(麻吉鬼)《天之驕女》三立八點台劇|分集劇情| 劇情心得(第201 ...

第208集尚豪寶珍一家團圓仁美靜柔齊聚同歡. 尚豪意外提前得知自己的親生父母就是山河與寶珍後,因為想幫無辜身亡的養父湯包討公道,打死不認山河是他 ... 於 karta1274999.pixnet.net -

#17.甘安捏!「八點檔新生代演員」排行榜冠軍被封小陳妍希

從植劇場出身的龍語申(陳褘倫),在三立八點檔《一家團圓》裡飾演正派角色 ... 賴郁庭是模特兒出道,在三立八點檔《天之驕女》飾演方芸芸與織田愛之 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#18.台灣八點檔演員

... 飾葉至誠李燕飾王雅卉龍語申飾葉少強許蓁蓁飾黃心怡(Amy) 賴郁庭飾蔡依珊(葉 ... 《 一家團圓》(英语: Family Reunion ),為年三立台灣台八點檔連續劇,由福 ... 於 meluhiw.11food.pl -

#19.將接棒《一家團圓》!全新八點檔「超強卡司」全回歸重現霹靂 ...

... 林秀玲、陳霆、林健寰、華千涵、黃玉榮、林昀希、李睿紳、盧彥澤、賴郁庭、張琴,節目預計將於4月中下旬接檔《一家團圓》,準備重振八點檔戰線。 於 n.yam.com -

#20.勇兔隔離出關回歸八點檔! 吳婉君被封「災難女王」挨刀領 ...

勇兔在《一家團圓》飾演家玲,身為網友最愛角色,經過漫長的隔離,她終於出關 ... 預告中勇兔回歸,和張鳳書一起調查芊芊(賴郁庭飾)的真實身分,而 ... 於 star.ettoday.net -

#21.[感想] 織田愛:不是說一家團圓? - 看板SET

相較別家一家團圓,愛醬家破人亡就算了, 他的親人還都是在他面前死的(或 ... 仁芯到後期的愛醬, 感謝這部戲讓曾智希與賴郁庭的演技被更多人認識。 於 www.ptt.cc -

#22.三立台劇唯一官方IG-一家團圓(@dramasettvtw) ...

三立台劇唯一官方IG-一家團圓 · @dramasettvtw · POSTS STORIES TAGGED. From. @jocelin_522_fans · #林子彤| 賴郁庭Jocelin Lai 飾菁英醫美集團小公主。 6 hours ago. 於 imginn.com -

#23.2022 / 三立八點檔<一家團圓> 主要角色 - Rainbow的部落格

《一家團圓/ Family Reunion》 在台灣,有湯圓的地方就有喜事,對這間小店來說,只要接到電話就有喜事要發生 ... 葉芊芊、蔡依珊、偽千面女郎/ 賴郁庭. 於 rainbowh.pixnet.net -

#24.賴郁庭ᴊᴏᴄᴇʟɪɴ on Instagram: "Hi 👋 #一家團圓"

5440 likes, 97 comments - 賴郁庭ᴊᴏᴄᴇʟɪɴ (@joo9celin) on Instagram: "Hi #一家團圓" 於 www.instagram.com -

#25.【一家团圆】隐藏人物:赖郁庭登场

【一家团圆】隐藏人物:赖郁庭登场. 该视频已下线. 6秒后即将自动播放推荐视频. 取消. 确认. 节选自《》点击观看正片. 为你推荐以下视频. 於 g13.baidu.com -

#26.賴郁庭

賴郁庭 Jocelin 1992年5月22日台湾演員模特兒身高177cm 女演员英文名Jocelin国籍中華民國 ... 2022年, 三立台灣台, 《一家團圓》, 葉芊芊蔡依珊. 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#27.賴郁庭- 維基百科,自由的百科全書

賴郁庭 (Jocelin,1992年5月22日—),台灣演員、模特兒、身高177cm。 ... 2022年, 三立台灣台, 《一家團圓》, 葉芊芊蔡依珊, 客串. 2023年, 《天道》, 林子彤. 於 zh.wikipedia.org -

#28.台8《團圓》再添新男神!何依霈懷雙胞胎揭財閥「私生子」內幕

李睿紳在三立八點檔《天之驕女》和飾演織田愛的賴郁庭,穿上婚紗和西裝訂下終身,有情人終成眷屬,角色也引起討論。近來李睿紳加入《一家團圓》飆戲, ... 於 www.setn.com -

#29.【天之驕女】幕後花絮 正式殺青啦!婚禮上一家團圓惹真的是 ...

婚禮上一家團圓惹真的是有歡笑有淚水~連體雙胞胎下台一鞠躬(林萱瑜/曾智希/李睿紳/賴郁庭/黃玉榮/余秉諺/Junior/林昀希/茵芙/梁家榕/謝承均/江祖平) MP3. 於 mls.esmiamirealty.ru -

#30.台灣八點檔改朝換代?10位新生代演員人氣爆棚,冠軍是PTT ...

賴郁庭 ,新生代八點檔演員。 ... 賴郁庭。(圖/取自FB@賴郁庭Jocelin Lai) ... 不過因《一家團圓》王雅婷角色,個性設定偏軟弱,加上遇到事情只會哭的關係,讓不少 ... 於 www.storm.mg -

#31.赖郁庭

赖郁庭 (Jocelin,1992年5月22日—),台湾演员、模特儿、身高177cm。 ... 2022年, 三立台湾台, 《一家团圆》, 叶芊芊 蔡依珊, 客串. 2023年, 《天道》, 林子彤. 於 www.wikiwand.com -

#32.分享一家團圓的蔡依珊- 追星板

不知道有沒有人跟我一樣很愛看鄉土劇最近看一家團圓注意到蔡依珊又漂亮又高表情又生動直接被圈粉後來才發現這個演員在天之嬌女也有演! 她叫賴郁庭是凱渥的 ... 於 www.dcard.tw -

#33.賴郁庭(1992年出生) @ 閒。聊

國籍:中華民國(臺灣) 他名:Jocelin Lai(英文名) 2020年參與《天之驕女》演出而知名戲劇2019年《男神時代》 2020年《天之驕女》《未來媽媽》 2022年《一家團圓》 臉書 ... 於 blog.xuite.net -

#34.賴郁庭/ Jocelin Lai

賴郁庭 / Jocelin Lai. 身高Height:177 cm. 生日B.day:5月22日. 星座Horoscope:金牛座. 合作洽談. —平面—. Tagged 一家團圓, 天之驕女, 未來媽媽, 男神時代 ... 於 star.settv.com.tw