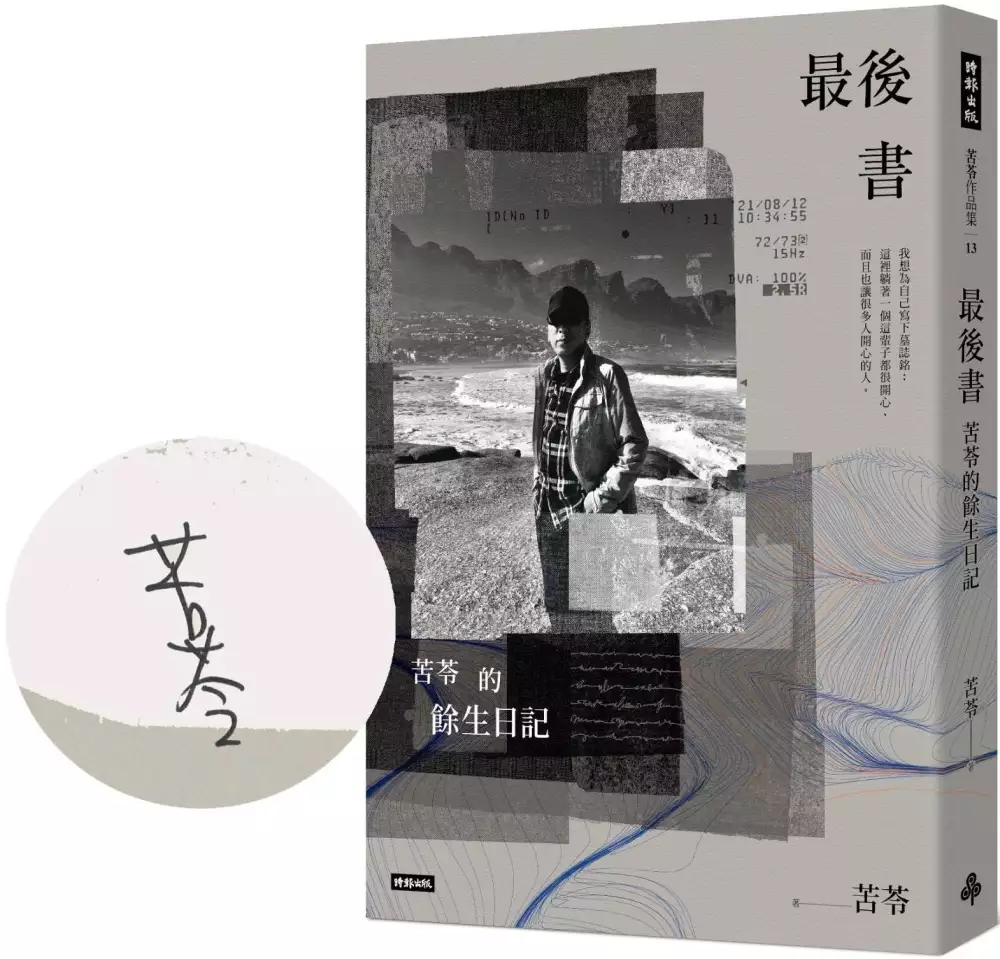

資收個體戶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BoBurlingham寫的 師父的最後修練:創業者如何預見圓滿終局 和苦苓的 最後書:苦苓的餘生日記【作者親簽告別版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站深圳科影周即将开幕进一步释放深圳创新文化活力也說明:深城交上半年实现营收4.58亿元公司待执行合同总额16.25亿元. 2022-09-14 ... 512家上市公司“星耀鹏城” “个转企”助力个体户转型升级. 2022-08-08 ...

這兩本書分別來自早安財經 和時報所出版 。

台北海洋科技大學 海洋休閒觀光系碩士班 江欣潔所指導 陳虹朵的 海洋教育體驗活動之成效—以淨灘為例 (2020),提出資收個體戶關鍵因素是什麼,來自於海洋教育、分類回收、海洋廢棄物、海洋汙染。

最後網站關懷資收個體戶穩定回收基層力量 - 澎湖時報則補充:行政院環保署108年起推動「資收關懷計畫」,鼓勵個體戶將收集的應回收廢棄物交予清潔隊處理,不僅能促進回收物回收之成效,也能相對提升資收個體戶的 ...

師父的最後修練:創業者如何預見圓滿終局

為了解決資收個體戶 的問題,作者BoBurlingham 這樣論述:

繼《師父》《小,是我故意的》,鮑.柏林罕經典創業典範 創業是一趟旅程,你必將豐盛歸來 Amazon百大商管類!改變創業家命運的一本書 你可能讀過《師父》,也讀過《小,是我故意的》。所以你可能正準備創業,或是已經在經營事業。你的事業也許很成功,也許正在努力奮戰中(加油)。你也許信心滿滿老神在在,也許覺得前途茫茫忐忑不安。 無論你是哪一種創業者,這本鮑.柏林罕的「創業家三部曲」之《師父的最後修練》(原中文版書名《大退場》),為創業者帶來一堂有趣的「退場思考課」。 退場思考,當然不是要你真的退場,而是透過「思考退場」這件事,啟發你面對一些你可能從未想過的事業問題。

首先,思考退場,能讓你把公司經營得更好。例如你可以想想:當你要把事業脫手,誰是可能的買家?然後再想想:對方會重視哪些特質?哪些因素能讓他們願意出更高價格?在他們眼中,你的事業可能有哪些弱點?接下來,找出他們眼中的弱點,然後努力消除這些弱點。也就是說,把自己的公司視為「產品」,你會更知道如何把它打造成顧客眼中有價值的頂級產品。 其次,思考退場,能讓你過得更開心(即便你現在的事業還沒穩下腳步)。你可能還記得,當初為什麼創業──為了謀生,為了圓創業夢,為了改變世界,為了服務社群,為了賺大錢等等。不管原因是什麼,過程中都需要付出很多心血、會非常忙碌,漸漸的你會忙忙忙到忘了當年的初衷。思考退場

,能幫助你想清楚自己的定位:你到底想從創業中獲得什麼?目前為止你的目標達到了沒?你還能為這份事業做什麼?《師父的最後修練》發現:為這些問題找出答案的人,不僅能更心平氣和地面對自己的未來,也能為事業做出更好的決定。 最後,思考退場也能幫助你用最好的方式離開公司。別逃避,你總有一天會離開公司的,要嘛公司停業,要嘛交棒給子女與員工,要嘛轉手給別人,要嘛你早一步離開人間,總之你一定會離開。當那一天來臨時,你準備得越周全,離開的過程也會越圓滿。 柏林罕訪問了數十位各行各業的創業人,歸納出八個關鍵修練。書中揭露了多位創業家的見解、退場計畫,以及值得大家借鑑的故事,例如: ●雷.帕加

諾(Ray Pagano):監視器外殼製造廠的創辦人,他婉拒企業收購後,改變管理型態,後來以之前報價的四倍出售公司。 ●比爾.尼曼(Bill Niman):知名肉品公司尼曼牧場(Niman Ranch)的創辦人,帶動了肉品產業的革新,卻被迫把公司賣給私募投資者,悻然退場。打拚三十五年的事業,最後只能任人宰割,拱手讓人。 ●蓋瑞.賀許堡(Gary Hirshberg):有機優格先驅石原農場(Stonyfield Farm)的創辦人。創業初期公司連年虧損,他只好向媽媽、岳母求助(最後岳母還成了公司第三大股東)。到處募資的結果,公司居然累積出近三百位小股東。最後,他不僅找到大企業以高

價買下這近三百位小股東的股權,同時完全保留他對公司的控制權。 柏林罕以引人入勝的故事,陪伴創業者走過壓力最大、但也可能收穫最豐的事業階段。他探索創業者在過程中面臨的種種情感挑戰。經營事業,絕對不止是買賣商品和服務而已,而是在做影響你人生的專業與私人抉擇。本書將幫你找出自信面對未來的方法,讓你將來有一天,可以光榮地回顧一路走來的歷程。 名人推薦 這是專為想要留下典範傳承的創業家及領袖,所寫的好書。——賽門.西奈克(Simon Sinek),《先問,為什麼?》、《最後吃,才是真領導》作者 這本書是難得的大禮,任何人只要有一丁點兒覺得可能有幫助,都請務必好好品讀。讀完後

,你不僅會感到心安踏實,而且投資報酬率爆表!——賽斯.高汀(Seth Godin),創業家及作家 柏林罕探索創業家在退出自己一手打造的事業後,為什麼有些人能開創人生第二春,有些卻失去目標,找不到人生方向。他以翔實的研究、緊湊的分析、發人深省的內容、清晰的脈絡,以及流暢的文筆,再次推出精采力作。——吉姆.柯林斯(Jim Collins),《從A到A+》作者以及《基業長青》、《十倍勝,絕不單靠運氣》合著者 柏林罕真是大騙子,他把這本書包裝成創業家的退場之道,實際上卻是談如何兼顧精采的事業和人生。全書研究透徹,行文精采,是不可多得的傑作!——湯姆.畢德士(Tom Peters),《追

求卓越》(In Search of Excellence)合著者

資收個體戶進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

海洋教育體驗活動之成效—以淨灘為例

為了解決資收個體戶 的問題,作者陳虹朵 這樣論述:

陸地資源在人類無節制的利用之下逐漸殆盡的同時,人們轉而利用豐富的海洋資源,然而,在人類日積月累的利用與破壞之下,海洋資源也逐漸枯竭耗盡,這才喚起人們正視海洋的重要性。因此,各國政府無不落實海洋保護的相關政策,且民間團體亦自發性地投入保護海洋的行動,其中,最常見也最容易讓民眾參與的便是淨灘活動。在2001年,政府首度提出「海洋白皮書」後,教育部亦積極配合推動海事人才培育,於 2004 年擬定「四年教育施政主軸」時,特將海洋教育納入行動方案,各級學校也據此將海洋教育體驗活動安排在教案中。然而,在實際參與幾場淨灘活動之後,卻發現多數參與者缺乏淨灘活動的意義與相關知識,在主辦單位未善盡行前教育與活動

後的反思之下,淨灘活動儼然淪為拍照打卡炫耀的體驗活動。有鑒於此,本研究利用問卷調查法,分析曾經參與淨灘的民眾在參與淨灘活動後對海洋廢棄物的認知,對淨灘執行方法以及廢棄物分類回收的了解,對於環境保護的生活態度並落實垃圾減量與分類之行為,審視辦理海洋教育體驗活動的成效,提供淨灘主辦者在規劃活動內容時的參考,加深參加淨灘者對淨灘目的之認知,並作為海洋教育強化的方向。本研究發放534份網路問卷,共回收529份有效問卷;研究結果顯示,參與者淨灘時最容易看到及最常撿拾的垃圾是寶特瓶,淨灘時85%的人會分類回收,但22%的人可能因太髒亂而無法分類;約半數的人認知台灣有24座焚化爐及57處垃圾掩埋場;參與淨灘

的契機是因為學校活動,1年會參加1次以上的淨灘,且多在北台灣地區及沙灘地形淨灘。參與淨灘的性別中女性居多,年齡介於40-49歲,教育程度為大專院校畢業,大多是居住在新北市。淨灘成效方面若以重量排名,最多的海廢物是廢漁網漁具,若以數量排名時最多的海廢物則是寶特瓶。多數受訪者表示有因為參與淨灘活動而改變自己的生活習慣及消費習慣,且日後還會再參加淨灘活動。根據上述調查結果,本研究建議淨灘活動的主辦單位在挑選淨灘地點時可利用政府資訊,集中在海廢最多的地點辦理活動並由主管機關統一回收處理海廢,且建議將淨灘活動視為正規環境教育的一環,除了揪團淨灘並進行海廢來源分析,也建議將分析結果回饋給淨灘者,以達到淨灘

活動之海洋教育在質與量上之預期成效。

最後書:苦苓的餘生日記【作者親簽告別版】

為了解決資收個體戶 的問題,作者苦苓 這樣論述:

【作者親簽告別版】 14.5公分的腫瘤、1.1公斤的重量,長期霸占腹腔。 最終,它在2021年9月28日悄然離開體內,盼它連同病痛一起帶走。 我想為自己寫下墓誌銘: 這裡躺著一個這輩子都很開心,而且也讓很多人開心的人。 這本日記救了我。 沒想到這本日記會變成一本書, 因為這一年以來,我完全不知道自己還可以撐多久。 400萬個B肝病毒、14.5公分的肝臟腫瘤、 以及突然而來的嚴重抑鬱症,徹底擊垮了我。 最後想到了寫日記這個辦法。 至少至少,還能寫一些意思完整的句子,證明我還有一點用。

寫日記對我是一種療癒,也是一種救贖。 我幾近絕望的對抗身體的病痛,但並未放棄救回自己潰散的心理……我這樣寫日記簡直就像是在汪洋大海的孤島上,發出一小聲微弱的吶喊而已…… 我好像在海灘上放出了一個又一個的「瓶中信」,也不敢期待有人前來救援,只想知道我唯一還能創造的這些文字,到底有沒有價值、有沒有意義? 這確實是我的「餘生日記」,也很可能是我的「最後書」,但大家也不用在心裡幫我舉辦告別式,我們永遠不知道命運之神會玩什麼把戲…… ∣關於本書∣ 2020年底,經醫生檢查,苦苓發現肝臟多了一顆14.5公分大的腫瘤。

當時,他正要出版新書《煩事問莊子》,因為這突如其來的腫瘤,新書講座、演講邀約都被迫取消。2021年元旦,苦苓開始書寫日記,記錄他與這個不請自來的腫瘤、肝病毒與憂鬱症共存的生活,並寫下他的不安、焦慮、期盼與自我療癒的心路歷程。 在日記裡,苦苓自述生理及心理變化,時而消沉,時而豁達,更多的是對日常周遭有不同的體悟。開始是逐日記錄,後改為有所感才書寫。日記中有他對社會的觀察,有哲學式的思辯,也有他對人類、地球與大自然的反思,當然,更有自我的反省。 日記從元旦寫到10月8日,這一天,苦苓66歲生日,記錄他近一年來死去又活來的心態轉折。如苦苓說言,這本可能是「最後書」,但

也可能禍害遺千年的還有下一本或下下本,但期待讀者可以一同與他見證——這輩子,沒白寫、更沒白活! 作者簡介 苦苓 本名王裕仁,1955年生,祖籍熱河,宜蘭出生,新竹中學、臺大中文系畢業。 曾任中學教師、雜誌編輯、廣播電視主持人,獲《中國時報》散文獎、《聯合報》小說獎,《中外文學》現代詩獎及吳濁流文學獎,著作五十餘種,暢銷逾百萬冊。 曾任雪霸國家公園解說志工,沉潛8年,驚豔於天地萬物超乎想像的各種生命形式,遂提筆書寫自然。 2011年開始,陸續出版《苦苓與瓦幸的魔法森林》、《苦苓的森林祕語》,成功開創新型態書寫,以生動詼

諧的方式開啟認識自然的全新視角。2013年寫下散文《我在離離離島的日子》,深刻反思人類與自然的親密關係。2015年《請勿對號入座》,用諷刺中帶有戲謔的筆鋒,描寫各種奇人異事,2016年《短短的就夠了》精選出版,描寫人世的荒誕無稽,再掀膾炙人口的「極短篇」風潮,同年12月推出《熱愛大自然 草木禽獸性生活》,生動描寫動、植物五花八門的繁衍方式,成為臺灣第一位「動植物兩性作家」!2017年出版《對不起,嚇到你》,讓讀者體驗背脊發涼、腸胃翻攪的苦式驚魂。2018年出版《所謂愛情,只不過是獨占與反叛》,以短篇小說表現複雜的愛情樣貌,描述關係中情深慾重的真實人性。 2020年,開啟國學全

新書系,出版《苦苓開課,原來國文超好玩》,將曾經風靡一時的苦式國文課重現於紙本;2021年,出版《煩事問莊子:苦苓的莊子讀書筆記》,用自己的生命體驗,訴說在低潮時,如何體會莊子悠遊自得、無可無不可的人生哲學。 FB請搜尋「苦苓(王裕仁)」 Podcast請收聽「苦苓巴拉巴拉」 編輯序 青天霹靂的消息——2021/1/1 死不苦,痛才苦——2021/1/2 誰想當抗癌勇士?——2021/1/3 刷存在感——2021/1/4 苦痛得自己承擔——2021/1/5 相對剝奪感——2021/1/6 人類是地球的病毒——2021/1/7 當勇士還是鴕鳥?——2

021/1/8 常見的事物都不美好——2021/1/9 今日停更——2021/1/10 看完標題已成過去——2021/1/11 天冷腦熱的奇思異想——2021/1/12 我記得,故我在——2021/1/13 重啟日記——2021/3/9 百無聊賴的一天——2021/3/10 沒人相信,我很軟弱——2021/3/11 人,真的很奇怪——2021/3/12 我很久沒有哼歌了——2021/3/13 為愛自尋煩惱——2021/3/15 我只想好好吃頓晚餐——2021/3/17 繞著恆星的日常——2021/3/20 有一種牢籠,叫文明2021/3/21 總有無法逃避的一天——2021/3/22 老天的禮

物——2021/3/23 投降日——2021/3/29 一切都是命定——2021/3/31 愛是百憂解——2021/4/6 我又開始哼歌了——2021/4/12 多久沒與伴侶談心了?——2021/4/14 失智前,我想環遊世界——2021/4/21 如果想活,就養隻小狗——2021/5/27 人類是地球的病毒——2021/5/28 You Are What You Live——2021/5/30 苦樂如晴雨,終將過去——2021/6/2 天譴或天擇——2021/6/6 敬重掌握自己命運的人——2021/6/13 存在論——2021/6/16 網路殺人——2021/6/17 一場躲不掉的突襲——

2021/6/22 不愛,是怕再次愛上——2021/6/26 不動心——2021/6/29 有意識的努力活著——2021/7/8 按下暫停鍵——2021/7/12 所謂愛情,只不過是……——2021/7/14 一個人,與一隻病毒——2021/7/21 看了六個醫生之後——2021/7/22 尋死的念頭——2021/7/23 最後身影——2021/7/28 不知者不病——2021/7/29 快樂主義者——2021/8/1 與恐怖分子談判——2021/8/3 第一千個日子——2021/8/4 清晰的夢——2021/8/6 宛如黑色喜劇——2021/8/12 一場艱難的戰役——2021/8/14 困

局——2021/8/17 開始設想沒有妳的日子——2021/8/19 病毒與它們的產地——2021/8/26 還我健康山河——2021/8/28 全心愛一個人,真好——2021/9/14 把痛視為常態就不苦了——2021/9/17 樂於接受一切——2021/9/19 不留遺憾的生活——2021/9/26 別把自己當國王——2021/9/29 不是落荒而逃,而是華麗轉身——2021/10/1 想好好看看這美麗的世界——2021/10/2 我的墓誌銘——2021/10/3 自我點評——2021/10/4 意料的結局——2021/10/5 給自己的錦標——2021/10/8 後記 編輯序

第一次讀到日記,是在二○二一年一月二十六日的下午。那天下午作家剛好北上,我們約在臺北車站碰面。其實也沒說具體要談些什麼。不過前一個月,他才因健康因素取消三場《煩事問莊子》新書講座,當時我還不知具體原因,於是對我而言,見面只想關心其近況。 比預定時間稍早,我抵達臺北車站咖啡廳,並傳訊告知。沒多久就收到即將抵達的訊息回覆,並傳來一篇文章讓我先看看。我收到的是「元旦日記」,看了首段,感覺瞳孔放大:「新年的第一天,我帶著肝臟中的十四.五公分腫瘤,和超過四百萬個B肝病毒,努力的活下去。」讀完日記,記得我回:「這是小說嗎?我希望它是一本小說。」(直到現在,我仍不知這樣的回覆是否

恰當,但我至今仍想不到適當的文字回覆。) 沒多久,苦苓大哥來了。在那個人聲嘈雜的咖啡廳裡,我追問許多當事人可能早已經歷過的無數次拷問:「什麼時候發現異狀的?」「去看醫生了嗎?醫生怎麼說?」「最近身體狀況好嗎?」「家人朋友都知道了嗎?」只見他平靜且不時帶著幽默的回答我連珠砲的提問,彷彿我比他焦慮十倍。 很多事在發生後已成既定事實,它不會因為我們的慌張失措或懊悔不已而改變,就像苦苓大哥身上的腫瘤與病毒,也不會因為我的擔心焦慮而消失無蹤。況且當事人勢必經歷我們難以想像的內心煎熬,各種可能的解方肯定也諮詢嘗試過。分開後,我陸續收到其他篇日記,每看完日記便有些感想,寫下讀

後感回信。只是當時,我並不曉得這些回覆對他的意義,直到我看了這本書的後記。 我很喜歡這些日記(倒不是我愛窺探他人隱私),從日常瑣事著眼,旁及人生哲學、自然科學等思維,讀來很有感觸。如首篇日記提到,作家深受耳鳴之苦,但醫生表示,已過治療期,勸慰病人只能與之「好好相處」。乍聽無奈,但其實人生何嘗不是如此?家庭、職場、生活總有不如意處,而這些無法輕易改變之處,與其哀怨度日,何不換個想法與之共處?第二天的日記作家更進一步談到與苦痛共處的方式:「人的感受會互為消長,能讓某一種感受多一些,原先(尤其是不好的)的感受就能少一些,或至少晚一些才來報到。」日常的苦痛不會驟然消失,但透過注意力的轉

移,或許能減少不愉快的感受,也會讓我們生活好過一些。 此外,一些日記偶有哲學思辯的味道,像是探討人的存在論,人到底怎麼樣才算存在於世呢?作家透過唯心、唯物論的角度,申論現代人存在的意義。存在本身就是個很弔詭的命題,以唯物論觀之,人生於世,就是一種存在;但若以唯心論來看,假設世上無人知曉此人存在,或此人忘了自己的過去,或此人的過去都蕩然無存,那麼此人是否真的存在過呢?所以現代人在浩瀚的網路世界,透過文字、影像亟欲證明自己的存在,但有時鑿斧太深,留下難以癒合的傷痕,所以作家不免感嘆:「難怪有人不擇手段、有人幹盡傻事,無非也就為了被看到、被聽到、被承認自己的存在而已。」

人類是群居的動物,每個人都希望被別人肯定,也特別在乎他人的目光,而在這網路時代,我們更會在意有多少人來臉書按讚,有多少人給我們負評,而這些人與我們素昧平生,透過網路連結,每個陌生人都成了舉足輕重的存在。於是作家在日記中寫下:「原本跟我們八竿子打不著的人,都變得有分量、有影響力,甚至牽扯到我們的喜怒哀樂、恩怨情仇了。在資訊氾濫、資訊爆炸、資訊超量負載的時代,人要怎樣在無數的電磁波中找到自己、確認自己的位置,的確是一件不容易的事。」 這些探討網際網路裡人類存在的諸多叩問,似乎也呼應時下熱門的「元宇宙」議題:我們在社群有自己的名字、身分帳號,也有人際交友圈,所以每個人早已生存在M

eta 世界裡了,而我們判斷一個人的生死或好壞,很多時候可能是看對方在FB或IG留下的隻字片語。作家話鋒一轉,寫到了「現代老大哥」的可怖之處,「這個時代要『殺人』實在太容易了:既然大家都依賴社群平臺而互相聯繫、而工作生活、而證明自我,那麼專制者只要掌握了這個平臺,就可以輕易『滅』了一個人!」原來《一九八四》不只是經典小說,更是跨時代的預言。 這本日記寫下作家對日常周遭的體悟、對現狀的哲學式思考,以及對大自然的觀察,還有對人類的反思。除了巨觀看世界與社會的俯瞰角度外,這本書的自我微觀,也有可讀之處。這本書真誠不虛構的記錄了作家深陷大小疾病的痛苦、掙扎、無奈以及坦然,透過日記,我們

得知他深受肝腫瘤、失眠、憂鬱症、耳鳴等大小病痛侵擾,而隨著時間推移,我們也可讀出其生理與心理變化:時而消沉,時而豁達,卻不故作堅強,面對病痛時,他一樣會脆弱、會無助、會憂鬱,甚至有了逃避離世的想法……在苦痛的日常下,他更以不同觀點詮釋何謂「敬重生命」。而透過作家的深度自剖,讀者更可看到一個有別於螢光幕上能言善道、口才凌厲的形象——原來私底下的他下十分封閉,討厭人多的場合,更討厭應酬的話語,因為是工作「個體戶」,他沒有同事,也沒有上司,所以交友圈不如我們想像中廣闊。透過這些深度自剖,相信也會顛覆大家對「苦苓」的印象。 這本日記,是作家的自我療癒,更是苦苓的私密記錄。從道德面來看,

公開似乎有些爭議,更別說出版成書供大眾閱覽、評頭論足了。但正如作家自承,這是一本「救命之書」,在書寫的過程中,他透過自我檢視,不斷與自我對話,得到了救贖,離苦得__樂。這樣的一本日記,從出版編輯的角度觀之,當然值得出版——以出版類別來看,它其實就是一本「勵志書」。我相信每個人在閱讀這本日記時,都能從中自我觀照,並有許多寶貴的收穫——就像我初看這本日記時有一樣的感受。 最末,畫蛇添足一下。這本書是時報出版「苦苓作品集」的第十三本,但作家說,這是「最後書」,所以我初聽這書名時,內心其實有點點抗拒。(請您想想,有哪個編輯聽到作家說,手上的作品是最後一本時會高興的?)作為他在時報出版社

「復出」第一本書的責任編輯,相識、合作十多年,意見相左也在所難免,畢竟就算夫妻,也偶有齟齬。但所有意見溝通都是如此:求同存異、達成共識。所以我在細想後,很能理解他的想法,也尊重這個書名。畢竟寫這本書時,苦苓大哥想的是自己的「餘生」,但我看到的是他的「重生」;面對腫瘤、病毒、大小病痛侵擾,他感受到的是絕望的「最後」,作為讀者的我,期盼的是希望的「癒後」。因此,藉由最後一段,抒發編輯讀後感:竊以為,其實書名即使調整兩個字似乎也能成立——「最、餘」改成「癒、重」,亦即《最後書:苦苓的餘生日記》改成:《癒後書:苦苓的重生日記》,或許也是另一種觀看本書的角度。讀者們看完手上這本書,也歡迎至苦苓大哥臉書分

享閱讀後的想法,相信他會非常高興看到您們的慷慨回饋。 青天霹靂的消息 2021/1/1 天氣晴 我的身體也是在我自以為健康的時候,忽然向我「全面宣戰」,似乎在不知不覺之間,體力就變差了,經常精神不濟,身上也常出現莫名的痠痛。 新年的第一天,我帶著肝臟中的十四.五公分腫瘤,和超過四百萬個B肝病毒,努力的活下去。 想想自己真是個自大狂:這輩子都覺得自己身體不錯,上山下海,出國遊玩,一日來回北高上電視通告,似乎從來沒有力不從心的感覺。大多數上了年紀的人擔心的「三高」或是心血管疾病,我好像也沒有半點徵兆,再因為媽媽已經八十六歲,我更堅信自己可以長命百歲(聽說壽命長短的基因,是來自母親,所以如果令堂大

人長壽的話,理論上你也可以活得滿久的)。 不過斯斯有兩種,長壽也有兩種:一種是老當益壯,這個當然最理想;另一種是風燭殘年,那就真的不知道活得久是不是一種好事了? 雖然俗話說「好死不如賴活」,但如果活著卻毫無精力,甚至全身病痛,那真的不知道到底該不該在這個世界上「賴」下去…… 我的身體也是在我自以為健康的時候,忽然向我「全面宣戰」,似乎在不知不覺之間,體力就變差了,經常精神不濟,身上也常出現莫名的痠痛。本來我也不以為意,覺得只是所謂的男性更年期,畢竟我也不折不扣超過六十五歲,已經是一個「合法」的老人了。 但情況似乎不只是這樣:容易累還可以多休息,反正我的工作多半是「應召」,真的不行那少接點通告就

是了。但真正困擾我的是耳鳴:耳邊好像有綿綿不絕的蟬叫聲,有時甚至會忽然提高音量,簡直就是「吵死了!」去看醫生,說是已經過了黃金治療期,叫我只能跟這個耳鳴的現象「好好相處」。 然後是嘴巴忽然莫名的冒出鹹味,從早到晚,越來越鹹,簡直就像嘴裡含著一個鹽塊——雖然要不了命,卻非常困擾,整天都有不舒服的感覺。去看醫生,而且看了幾個醫生,都說「沒聽過這樣的」,叫我只能跟這個嘴鹹的現象「好好相處」。

資收個體戶的網路口碑排行榜

-

#1.澎湃新闻社论:禁止歧视个体户,保护“经济毛细血管” - 新浪财经

日前,国务院总理李克强签署国务院令,公布《促进个体工商户发展条例》,《条例》自2022年11月1日起施行。 个体经济是社会主义市场经济的重要组成 ... 於 finance.sina.com.cn -

#2.資收個體戶申請 :: 資源回收業者資訊

而在疫情期間,一般回收物價格普遍下滑,環保署體認到資收個體戶收入一定會受影響,且屬於社會上 ...,環保署重申列冊個體戶皆可參加資收關懷計畫.:::廢棄物管理.109-05-21[ ... 於 recycle.iwiki.tw -

#3.深圳科影周即将开幕进一步释放深圳创新文化活力

深城交上半年实现营收4.58亿元公司待执行合同总额16.25亿元. 2022-09-14 ... 512家上市公司“星耀鹏城” “个转企”助力个体户转型升级. 2022-08-08 ... 於 www.scgqt.org.cn -

#4.關懷資收個體戶穩定回收基層力量 - 澎湖時報

行政院環保署108年起推動「資收關懷計畫」,鼓勵個體戶將收集的應回收廢棄物交予清潔隊處理,不僅能促進回收物回收之成效,也能相對提升資收個體戶的 ... 於 www.penghutimes.com -

#5.關懷資收個體戶每人每月5000元實際從事資收者都是照顧對象

環保署自109年5月1日起,因疫情一般回收物價格下滑,為穩定回收體系,也照顧有需要的人,將資源回收個體戶撿拾資收物每月最高補助限額由3,500元提高到5,000元,讓資源 ... 於 enews.epa.gov.tw -

#6.110年度連江縣環境資源局資收關懷計畫申請須知

二、 本計畫目的為提高資收個體戶收入,除執行「循環經濟資收大軍計畫」外,. 進一步關懷資收個體戶之低收入戶及中低收入戶,增加其資源回收之回饋或. 於 www.matsuerb.gov.tw -

#7.新竹市「資收關懷計畫」幫助146名回收個體戶減負擔增收入年 ...

新竹市「資收關懷計畫」幫助146名回收個體戶減負擔增收入年收回收物超過60萬公斤. 於 dep.hcchb.gov.tw -

#8.環署加碼5措施照顧資收個體戶 - 奇摩新聞

一一○年更因應疫情及時提供「補充防疫裝備」協助,給予防刺手套、口罩、防疫面罩等,讓資收個體戶兼顧防疫及安全。統計一○九年至一一一年六月底止,累計 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#9.資收個體戶 - 風傳媒

高市環保局辦秋節送暖、回收循環樂市集推動市民邁向淨零綠生活2022-09-10 19:09:13. 於 www.storm.mg -

#10.桃市府關懷資收個體戶並致贈禮盒,歡度溫暖的端午佳節

鄭市長表示,資源回收是做功德、也是做環保,市府於105年開辦桃樂資收站計畫,目前已成立156站,便利市民朋友進行資源回收,並將回收物對應金額儲值於市民 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#11.台灣疫情升溫!環保署關懷資收個體戶贈防護用品 - Taiwan News

環保署統計,自今(2021)年1~4月補助資收個體戶達6,533人次,較2020年同期4,418人次、成長了47.9%。應回收容器回收量達315萬9,649公斤,較2020年同期 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#12.【臺中】中市資收個體戶補助每月最高5000元即日起開放申請

陳局長表示,新冠肺炎疫情期間,回收物收購價格普遍下滑,為提升廢棄物回收成效及增加資收個體戶收入,環保局去年5月起調高「資收關懷計畫」補助額至5,000 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#13.便捷个转企国务院发布39条新政全方位支持个体工商户 - 天天基金

“如果政府能有对个体户帮扶的话,我一方面是希望这些补贴能直接到个人而不经过中间机构中转;另一方面,希望国家能对每个个体工商户所在的行业予以更 ... 於 fund.eastmoney.com -

#14.花蓮環境保護局> 訊息專區> 環保新聞> 關懷資收個體業端午節 ...

花蓮縣環境保護局局長饒忠表示,109年環保署提高回收單價,以高於市價的方式向個體業者收購資源回收物,一方面可增加資收個體戶收入及提供便利回收的服務,另一方面可 ... 於 www.hlepb.gov.tw -

#15.台南發放關懷弱勢計畫存摺落實資收、關懷並行- 生活 - 自由時報

南市自去年起配合環保署執行「資源回收關懷計畫」,資收個體業者撿拾資收物後,即可換取每月最高3500元補助經費,台南更創全國之先發給個體戶關懷計畫 ... 於 news.ltn.com.tw -

#16.關懷資收個體戶中市環保局攜手企業中秋送暖 - 好視新聞網

環保局長陳宏益表示,資收個體戶是資源回收體系中不可或缺的一員,但近年回收價格低迷,新冠疫情又造成全球經濟重創,資收個體戶收入銳減,環保局自108年 ... 於 newsday.tw -

#17.資收有溫度續推資收關懷計畫 - 苗栗縣政府

行政院環境保護署與苗栗縣政府環境保護局攜手於108年起推動「資收關懷計畫」,因應108至109年新冠肺炎影響加上回收價格低迷,環保署對於從事回收之個體戶加碼做資源 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#18.高於市價收購回收物翁章梁關懷資源回收個體戶贈白米端午節送暖

嘉義縣環保局表示,嘉義縣轄內目前已列冊資收個體戶324位,僅靠資源回收收入維持生計,實屬困難環保局自106年起推動至今已有4年的時間,藉由環保署補助經費,讓各地方清潔 ... 於 www.cyhg.gov.tw -

#19.環保署重申列冊個體戶皆可參加資收關懷計畫

環保署表示,自108年起推動「資收關懷計畫」,其目的係為促進低回收項目之回收成效,及增加資收個體戶收入。個體戶將撿到的應回收廢棄物交給清潔隊,即可依重(數)量 ... 於 eycc.ey.gov.tw -

#20.国台办新闻发布会 - 搜狐

国台办:全力帮助台资企业在大陆健康发展(12/28 13:36) ·杨毅:前门台湾街经营一切正常情况不错(12/28 ... 国台办:将开放台湾居民在9省市申请设立个体户(12/28 10:08) 於 news.sohu.com -

#21.浯島資收之美黃登堅夫婦資源回收捐助弱勢 - 金門縣政府

近年來,尤其於疫情期間,一般回收物價格普遍下滑,「資收關懷計畫」提供普遍優於回收市場的價格,加大對第一線資收個體戶的照顧,如廢紙容器補助單價提高為18元\公斤,廢 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#22.協助資收個體戶度過疫情經濟難關中市府每月最高補助5千元

台中市政府環保局為幫助弱勢資收個體戶,108年起推動資收關懷計畫,以約市價三倍價格收購,讓從事資源回收的中低收入個體戶, 於 bccnews.com.tw -

#23.相城北桥首批村(社区)集中登记点启用7名流动个体工商户有 ...

... 你收发快递的个体工商户营业执照办好了,来收好。 ... 启用,7名经营者拿到了北桥街道首批村(社区)便民服务个体户营业执照,家住灵峰村的钱老伯 ... 於 shangrao.smartjx.com -

#24.資收關懷計畫照顧資源回收個體戶| 中華日報|中華新聞雲

資收 關懷計畫照顧資源回收個體戶. 2019-10-02. 屏東縣長潘孟安(左四)等人感謝資源回收個體業者默默對土地的付出。 (記者毛莉攝) 記者毛莉/屏東報導環保署與屏東縣 ... 於 www.cdnnews.com.tw -

#25.监管动态_财经频道 - 金融证券

民资对金融机构的股比限制放宽 [2010/07/27 10:24] ... 个体户受理信用卡逐步被禁 [2010/07/13 07:17] ... 国际收支仍将保持较大规模顺差 [2010/06/11 11:41]. 於 finance.ce.cn -

#26.資收關懷齊並行、資源循環創雙贏 - 天下雜誌

資源回收個體戶多為經濟弱勢者,2019年起環保局為落實市長黃偉哲關懷弱勢政策及配合環保署政策推動「臺南市資源回收關懷計畫」,扶助臺南地區列冊資收 ... 於 www.cw.com.tw -

#27.資收個體戶補助全台僅1602人申請!每月調高至5千沒用環保署

顏旭明指出,在疫情期間,一般回收物價格普遍下滑,資收關懷計畫提供普遍優於回收市場的價格,加大對第一線資收個體戶的照顧,如廢紙容器補助單價為每公斤 ... 於 www.ettoday.net -

#28.保護資收個體戶工作安全!環保署提供「投保微型保險」 | 生活

環保署過去曾提供資收個體戶「保價回收補助」、「到府收運服務」、「補充防疫裝備」等關懷措施,「保價回收補助」讓個體戶以高於市場單價收購資收物,每人 ... 於 newtalk.tw -

#29.資源回收垃圾變黃金資收加碼補助最高每月5000元 - 桃園電子報

以常見的廢紙容器而言,每公斤回收場收購價格約2元,近期下滑到每公斤1元,而桃園市的弱勢資收個體戶只要拿著1公斤的廢紙容器到桃樂資收站,仍可換取2 ... 於 tyenews.com -

#30.照顧弱勢個體戶環保署推資收關懷計畫 - 公視新聞網

不少經濟弱勢的民眾靠撿拾資源回收物維生,但收入不穩定,為了照顧這些個體戶,也提升回收率較差的項目,環保署推出資收關懷計畫,以更好的價格收購 ... 於 news.pts.org.tw -

#31.使用說明 - 澳門日報電子版

澳資金融機構落戶最高獲六千萬 · 粵澳名優展創投活動徵加速器項目 · 南沙四招對接港澳促跨境 ... 內地徵電子煙消費稅 · 服務長幼 · 內地促個體戶發展 ... 於 www.macaodaily.com -

#32.雲林縣環境保護局全球資訊網-廢棄物管理科-最新消息-環保新聞

2020-06-01. 承辦科長:吳其臻. 承辦人:陳品婕. 聯絡電話:05-5526301. 近期受疫情影響,回收物價格大幅下降,影響資收個體戶的收入及回收意願,為照顧弱勢資收個體 ... 於 www.ylepb.gov.tw -

#33.臺東環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出 - 台灣好新聞

臺東環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出. 一年一度中秋佳節即將來臨,臺東縣政府關心資源回收個體戶,藉由行政院環境保護署回收基管會補助之資源 ... 於 www.taiwanhot.net -

#34.路特斯ELETRE全球上市,首批车辆预计最早于明年上半年交付

... 年重复性收入达10亿美元,月活用户9000万人,希望以下微软透露GitHub年重复性收 ... 9缓缴社保政策扩大实施范围中小微企业个体户也可申请. 於 www.citysz.net -

#35.法律咨询_在线法律援助_免费法律咨询中心_赢了网

赢了网是国内领先的法律咨询网站,提供免费的劳动合同法、新婚姻法、民事诉讼法、公司法、公务员法等法律咨询服务,赢了网首创“律师竞标”模式,让优质法律服务触手可 ... 於 s.yingle.com -

#36.縣府結合企業送暖資收個體戶 預祝中秋節快樂

縣府結合企業送暖資收個體戶 預祝中秋節快樂. 體恤資源回收個體戶平時工作的辛勞,新竹縣政府在中秋佳節前夕,攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米和196箱衛生紙給縣內 ... 於 gdd.hsinchu.gov.tw -

#37.回收資收物約167萬公斤 - 市政新聞-新竹市政府

近幾年資源回收物收購價格低迷,新竹市為落實照顧辛勞的資源回收個體戶,成功爭取環保署補助經費,自108年開辦「資收關懷計畫」,補助個體戶的資源 ... 於 www.hccg.gov.tw -

#38.關懷計畫+資收大軍可月入9千她不參加:賺多少是秘密

疫情衝擊資源回收個體戶生活,環保署攜手各縣市環保局照顧弱勢,推動「資收關懷計畫」,派員到府收運,回收物補助單價,優於市面... 於 udn.com -

#39.中小企业-中国贸易金融网

广东省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于印发加 · 税收之甘霖普降于小微企业 · 终于有人把法务、合规、内控、风控、审计的关系讲 · 免收罚息、不计不良! · 银保监会等五部委 ... 於 www.sinotf.com -

#40.富士康辟谣:郑州园区2万人确诊严重不实 - 北美生活引擎

... 鸿海集团公布最新的财报显示,今年前三季度,富士康总营收4.66万亿新台币(相当于人民币10480 ... 国务院新规呵护超1亿个体户,明确给予财税支持. 於 posts.careerengine.us -

#41.国家税务总局

二)承担组织实施税收及社会保险费、有关非税收入的征收管理责任,力争税费应收尽收。 (三)参与研究宏观经济政策、中央与地方的税权划分并提出完善分税制的建议, ... 於 www.chinatax.gov.cn -

#42.關懷資收個體戶中市環保局攜手企業中秋送暖 - 我的E政府

環保局長陳宏益表示,資收個體戶是資源回收體系中不可或缺的一員,但近年回收價格低迷,新冠疫情又造成全球經濟重創,資收個體戶收入銳減,環保局自108年起配合環保署執行 ... 於 www.gov.tw -

#43.公司买房能抵税吗 - 抖音

设立全资子公司,卖房子的时候,之间把公司股权卖掉就行了。 ... 个体户有哪些优势,怎么合规运用呢#企业老板#财税#个体户#老板思维#节税. 於 www.douyin.com -

#44.北市環保局攜手資收個體戶做健檢落實資源回收與關懷並行

目前受到疫情影像,回收物價格持續低落,影響資收個體戶生計,加上有些行動不便者,北市環保局實施關懷個體戶到府回收計畫,將個體戶撿拾的回收物,以優於目前回收商變賣的 ... 於 www.dep-recycle.gov.taipei -

#45.中市助資收個體戶3大招打造溫暖友善的永續家園 - 好房網News

資收個體戶 多屬社會弱勢族群,沿街撿拾回收物每日回收量不穩定,也常暴露在與車爭道的危險中。台中市政府環保局多管齊下辦理「築巢安居」、「資收 ... 於 news.housefun.com.tw -

#46.中秋佳節送溫暖資收關懷傳千里 - 新頭條

去年因應新冠疫情及時提供個體戶防疫裝備,包括手套、口罩、防疫面罩等,讓資收個體戶工作同時兼顧防疫及安全。今年更協助資收個體業者改善貯存環境, ... 於 www.thehubnews.net -

#47.廢棄物 - 環境資訊中心

資收個體戶 亂堆回收物罰鍰1200元起跳. 台東縣環保局近日巡查資源回收個體戶時發現,堆積的回收物未定時整理或變賣,導致環境髒亂、阻礙交通等問題,要求違規個體戶限期 ... 於 e-info.org.tw -

#48.臺中市政府環境保護局-最新消息 - 資源回收網

陳局長表示,新冠肺炎疫情期間,回收物收購價格普遍下滑,為提升廢棄物回收成效及增加資收個體戶收入,環保局去年5月起調高「資收關懷計畫」補助額至5000元,以超出市場 ... 於 recycle.epb.taichung.gov.tw -

#49.做資收換好禮幸福「有里」! ----- - Facebook

做 資收 ♻️ 換好禮 幸福 「有里」! 你知道嗎?臺北市資源回收物 除了丟垃圾 時可以交給 資收 車回收,還能兌換生活日用品喔❗️ ----------... 於 www.facebook.com -

#50.张常宁做法真有一套!准备回归女排另有原因,为综艺提升商业 ...

国产芯粒技术实现5nm突破,收到美芯大厂5年长期合同. 大卫聊科技 6小时前. 顶不住了? ... “地摊经济”退去后,“新个体经济”被放开,个体户要赚钱了? 於 3g.163.com -

#51.疫情期間資收關懷不間斷 - 新北市資源回收資訊網

疫情期間資收關懷不間斷 ... 舉辦資源回收個體戶關懷活動,雖然近期在新冠肺炎疫情衝擊之下,仍持續關懷資收個體戶並拓展其資源回收管道,每個月主動至個體戶回收貯存 ... 於 recycle.ntpc.gov.tw -

#52.縣府結合企業送暖資收個體戶預祝中秋節快樂-生活

【記者王一軒/竹縣報導】體恤資源回收個體戶平時工作的辛勞,新竹縣政府在中秋佳節前夕,攜手地方企業贈送1300公斤在地優質米和196箱衛生紙給縣內列 ... 於 times.hinet.net -

#53.臺南市資源回收關懷計畫」擴大辦理現金補助

臺南市推動循環經濟,提升資收物回收再利用,同時兼顧本市資收個體戶收入,編列經費擴大補貼臺南市資收個體戶中的中低收入戶、低收入戶、領取中低老人生活津貼資格者及 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#54.關懷資收個體戶每人每月5,000元實際從事資收者都是照顧對象 ...

個體戶將撿到的應回收廢棄物交給清潔隊,即可依重(數)量計價獲得補助。而在疫情期間,一般回收物價格普遍下滑,環保署體認到資收個體戶收入一定會受影響,且屬於社會上 ... 於 www.green-togo.tw -

#55.重陽送關懷溫暖資收個體戶 - 嘉義市政府

重陽送關懷溫暖資收個體戶 ... 辛勞,將於重陽節贈送資源回收個體戶冷凍料理包、手套等裝備,盼能在重陽佳節的溫馨氛圍中,送上誠摯的關懷與祝福。 於 www.chiayi.gov.tw -

#56.快讯丨祥生控股集团:清盘呈请聆讯延期至2023年1月25日 - 地产

在古城9.09平方公里范围内,取得个体户、小微企业等法人执照,18至35周岁的青年,经申请核准后皆可成为“古城青年创客”成员。 於 estate.caijing.com.cn -

#57.正隆中秋前夕攜手新竹縣政府送暖擴大關懷近200名資收個體戶 ...

體恤前線資源回收人員的辛勞,正隆公司於中秋佳節擴大關懷,攜手新竹縣政府致贈該市列冊196位弱勢資收個體戶每戶一年份蒲公英環保衛生紙,並於中秋節 ... 於 www.clc.com.tw -

#58.1.11亿户个体工商户获精准扶持 - 网易

1.11亿户个体工商户获精准扶持,工商户,个体户,经营,个体工商户条例,个转企. ... 下跌、四大家鱼盈利空间收窄等情况,他所在的合作社今年因为亏了近400 ... 於 www.163.com -

#59.資收關懷計畫 - 古坑鄉公所

推行可以讓目前回收率較低之廢紙容器、廢塑膠瓶或廢電風扇等,透過較優惠之回收價格鼓勵資收個體戶積極回收,同時以關懷弱勢族群、愛護地球的面相,作到源頭減量資源 ... 於 gukeng.yunlin.gov.tw -

#60.環保署加碼資收關懷資收個體戶安心溫暖後盾 - 民眾日報

環保署推動資收關懷計畫,與各地環保局合力,提供「保價回收補助」、「到府收運服務」、「補充防疫裝備」等關懷措施,111年起加推「投保微型保險」 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#61.臺南市環保局擴大關懷弱勢資源回收個體戶

罹患先天疾病,行動需依賴助行器的謝姓資收個體戶,因回收站價金不穩,兌換收入極不理想,辛苦收400公斤玻璃容器只能換得200元。經環保局鼓勵與輔導,去年 ... 於 epb3.tnepb.gov.tw -

#62.「資收關懷計畫」祭補助8900位第一線個體戶得溫飽 - 芋傳媒

2019 年「關懷計畫」再起跑,針對的是資收個體戶個人,全台約有8900 名個體戶有獲得補助的資格,而他們若協助回收屬於法定應回收但回收率較低的資源,環保 ... 於 taronews.tw -

#63.社區有溫度資收有關懷共創雙贏 - 宜蘭縣政府環境保護局

除幫助個體戶方便回收,並獲得較高之回收物金額補貼外,資源回收站營運情形亦能更為活絡,連帶提升社區志工合作互助意識,回收量亦能增長,活絡站內辦理社區回饋相關活動, ... 於 www.ilepb.gov.tw -

#64.快狗打车进退两难:亏损放大三倍,烧钱补贴还是不敢停 - 36氪

但结果,恐怕无法令投资者满意:营收仍保持增长,亏损却大幅放大,各项 ... 小巷,靠一个大喇叭揽客的运输个体户,已经撑起了同城货运市场的一片天。 於 36kr.com -

#65.我想注册一家造价公司。国家规定股东必须是造价师。他们只能 ...

控股公司的需经过企业名称核准、入资验资、办理营业执照等流程。 公司设立. 36人看过. 注册控股公司的条件 ... 个体户可以变更法人吗. 於 m.lawtime.cn -

#66.環保署加碼資收關懷五措施照顧資收個體戶 - 工商時報

110年更因應疫情及時提供「補充防疫裝備」協助,給予防刺手套、口罩、防疫面罩等,讓資收個體戶兼顧防疫及安全。統計109年至111年6月底止,累計補助5萬 ... 於 ctee.com.tw -

#67.資收個體戶補助停擺?! 環保局積極爭取 T-NEWS聯播網

為了持續照顧資源回收 個體戶 的生活,桃園市環保局與環保署合作辦理「資源回收關懷計畫」, 個體戶 每個月最高可請領5,000元。但近來補助中斷,回收物只 ... 於 www.youtube.com -

#68.現在位置: 首頁> 動態中心> 環保新聞 - 桃園市政府環境保護局

為推動循環經濟,提升資收物回收再利用,同時兼顧資收個體戶收入,桃園市政府環境清潔稽查大隊規劃推動循環經濟資收大軍計畫,以僱用資源回收臨時工 ... 於 www.tydep.gov.tw -

#69.支付宝网商贷没有额度怎么办?-理财问答 - 股城网

... 评估,有可能被查到你的网商贷是通过收款码刷出来的,会直接关机。 ... 该产品针对的用户群体主要为阿里系的个体户、小微企业主,网商贷是采用 ... 於 www.gucheng.com -

#70.關懷資收個體戶中市環保局攜手企業中秋送暖 - 新一代時報

環保局長陳宏益表示,資收個體戶是資源回收體系中不可或缺的一員,但近年回收價格低迷,新冠疫情又造成全球經濟重創,資收個體戶收入銳減,環保局自108年 ... 於 www.agesnews.com -

#71.臺東環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出 - 蕃新聞

地方中心/台東報導臺東環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出一年一度中秋佳節即將來臨,臺東縣政府關心資源回收個體戶,藉由行政院環境保護署回收 ... 於 n.yam.com -

#72.成都金牛区个体工商户注册要求

... 仅要35天注册企业可能要多少钱:工商局不收费,咨询也可以免收服务费。 ... 成都成都宝山区个人营业执照办理 · 成都金牛区个体户营业执照办理流… 於 www.thysw.net -

#73.最新消息- 花蓮縣環境保護局- 資源回收資訊網

資收個體戶 可以將市場價格較低項目交給清潔隊,每人每月可獲得最高5,000元補助。 來自秀林鄉富世部落的76歲秦姓老人, ... 於 hlepb.clweb.com.tw -

#74.嘉縣持續推動資收關懷計畫贈米關懷資收個體戶 - 中華日報

為體恤關懷個體戶為資源回收辛苦努力的付出,環保局推動「資收關懷計畫」,除了提供中、低收入個體戶「保價回收補助」、「到府收運服務」等措施外,今年 ... 於 www.cdns.com.tw -

#75.竹縣結合企業送暖資收個體戶預祝中秋節快樂 - 真晨報

圖說:縣府結合企業送暖資收個體戶,預祝中秋節快樂。(新竹縣政府提供) 【記者蔡秀琴/竹縣報導】體恤資源回收個體戶平時工作的辛勞,新竹縣政府在 ... 於 5550555.com -

#76.中秋佳節送溫暖資收關懷傳千里 - 屏東縣環保局

去年因應新冠疫情及時提供個體戶防疫裝備,包括手套、口罩、防疫面罩等,讓資收個體戶工作同時兼顧防疫及安全。今年更協助資收個體業者改善貯存環境,並為弱勢的資收 ... 於 www.ptepb.gov.tw -

#77.广发银行第六大股东“中航投资”溢价30%寻接盘方 - 山东

聚焦二十大|学习党的二十大报告, 请收好这份思维导图. 中华网山东频道 2000+ ... 企业、个体户注意了,这些行政事业性收费可以缓缴,不收滞纳金. 於 sd.china.com -

#78.個體資收戶憂補助金領不到桃園環保局:已追加中央補助- 寶島

桃園市從事資源回收個體戶者造冊856人,環保署與地方政府自2019年起推動「資收關懷計畫」,桃市環保局輔導個體戶至桃樂資收站,不僅可獲市民卡加值金 ... 於 www.chinatimes.com -

#79.花蓮縣全球資訊服務網- 公告園地- 新聞稿

花蓮縣環境保護局局長饒忠表示,109年環保署提高回收單價,以高於市價的方式向個體業者收購資源回收物,一方面可增加資收個體戶收入及提供便利回收的 ... 於 www.hl.gov.tw -

#80.我把環境變乾淨了!資收進行式,人人都是「回收行家」

以2019年來說,平均每個月僱用列冊個體戶達3,245人,每人每月工作25小時,可增加3,506元的額外收入。 同時為兼顧資收個體戶的生計,環保署另推出「資收 ... 於 www.thenewslens.com -

#81.中市清潔隊為弱勢資收戶到府載運 - 臺灣導報

【記者林重鎣台中報導】台中市政府環境保護局為照顧低收弱勢資收個體戶,自109年度起配合中央推動「資收關懷計畫」,以低收、中低收入戶、身心障礙者 ... 於 taiwanreports.com -

#82.我贫穷,我奋斗大全集:年轻人的励志行动经典 - Google 圖書結果

务收不回来,他们也就听之任之,只当是交了学费。 ... 不过,陈东去福建跑了四五趟,都吃了闭门羹,原因是他的店铺实力太小,福州的大厂家不相信像他这样的个体户, ... 於 books.google.com.tw -

#83.環保署加碼資收關懷五措施照顧資收個體戶 - 國立教育廣播電臺

環保署推動資收關懷計畫,與各地環保局合力,提供「保價回收補助」、「到府收運服務」及「補充防疫裝備」等關懷措施,今年起加推「投保微型保險」 ... 於 www.ner.gov.tw -

#84.市政新聞-關懷資收個體業基隆市中秋佳節贈米送平安

近年來環保署為體恤本市轄內從事資源回收之個體業者長期扮演著市容環境整潔第一線,加碼資收關懷五措施來照顧本市列冊資收個體戶,包括清潔隊到府回收服務、個體業者 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#85.防疫送關懷「防護用品包」守護資收個體戶 - 宜蘭縣政府

環保局指出,此疫情期間,一般回收物價格普遍下滑,為體恤從事資源回收工作個體戶,加強回收指定回收物之回收量以增加資收個體戶收入,宜蘭縣環保局自108年起配合行政院 ... 於 www.e-land.gov.tw -

#86.環保署加碼資收關懷五措施照顧資收個體戶|內政 - 僑務電子報

110年更因應疫情及時提供「補充防疫裝備」協助,給予防刺手套、口罩、防疫面罩等,讓資收個體戶兼顧防疫及安全。統計109年至111年6月底止,累計補助5萬 ... 於 ocacnews.net -

#87.照顧弱勢資收個體戶推動「資收關懷計畫」每人每月有5000元喔

行政院環保署自108年起推動「資收關懷計畫」,促進成長低回收項目之回收成效,提高低回收率回收補助單價,並增加資收個體業者穩定收入。 於 www.ecoast.com.tw -

#88.牛人夫妇花20年,在悬崖上凿出"豪宅" 堪称“世外桃源”

... 古城青年创客”项目规定,在古城9.09平方公里范围内,取得个体户、小微 ... 三批集中供地收官,出让的10宗涉宅地块均被地方平台公司底价成交,共收 ... 於 house.ifeng.com -

#89.中秋節慶臺東縣環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出

中秋節慶臺東縣環保局關懷資收個體戶感謝為維護環境付出. 一年一度中秋佳節即將來臨,臺東縣政府關心資源回收個體戶,藉由行政院環境保護署回收基管會補助之資源回收 ... 於 ttepb.taitung.gov.tw -

#90.資收關懷計畫 - 桃園市政府環境清潔稽查大隊-

資收關懷計畫 ... 為提高資收個體戶收入,爰透過推動「資收關懷計畫」,增加其資源回收之回饋或收入,以落實社會關懷及照護。 於 recycle.tyemid.gov.tw -

#91.環保局中秋節致贈縣內408戶資收個體戶好米 - 宜蘭新聞網

宜蘭新聞,實習宜蘭縣中、低收入戶中有列冊的資收個體戶計408戶,由於他們在經濟上屬於相對弱勢,縣政府採取保價回收補助,並對於特殊戶到府回收等協助 ... 於 www.travelnews.tw