語學堂 香港的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳慶德寫的 再寫韓國:臺灣青年的第一手觀察 和張曼娟,高培耘,黃羿瓅的 張曼娟論語學堂套書(共兩冊)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【2022最新】韓國大學語學堂申請FAQ (不斷更新) || 常見問題也說明:2. 入境韓國一定要申請2個學期(3個月) 以上嗎? 因新冠疫情影響,訪韓不適用免簽90天,入境須 ...

這兩本書分別來自 和親子天下所出版 。

靜宜大學 中國文學系 汪淑珍所指導 黃苓娟的 張曼娟文學推廣之研究 (2020),提出語學堂 香港關鍵因素是什麼,來自於張曼娟、紫石作坊、小學堂、有聲書、文學推廣。

而第二篇論文中國文化大學 中國文學系 林文慶所指導 楊閩威的 《文明小史》詞彙研究 (2019),提出因為有 詞彙、文明小史、李伯元、晚清的重點而找出了 語學堂 香港的解答。

最後網站新住民子女教育網2.0啟用掌握新住民語修習狀況 - 經濟日報則補充:產業資料庫 台股明星賽 稅稅唸學堂 ... 與學習回饋等多元學習歷程,並完善全國新住民語文課程教育資料庫,以快速掌握與預測全國新住民語修習狀況。

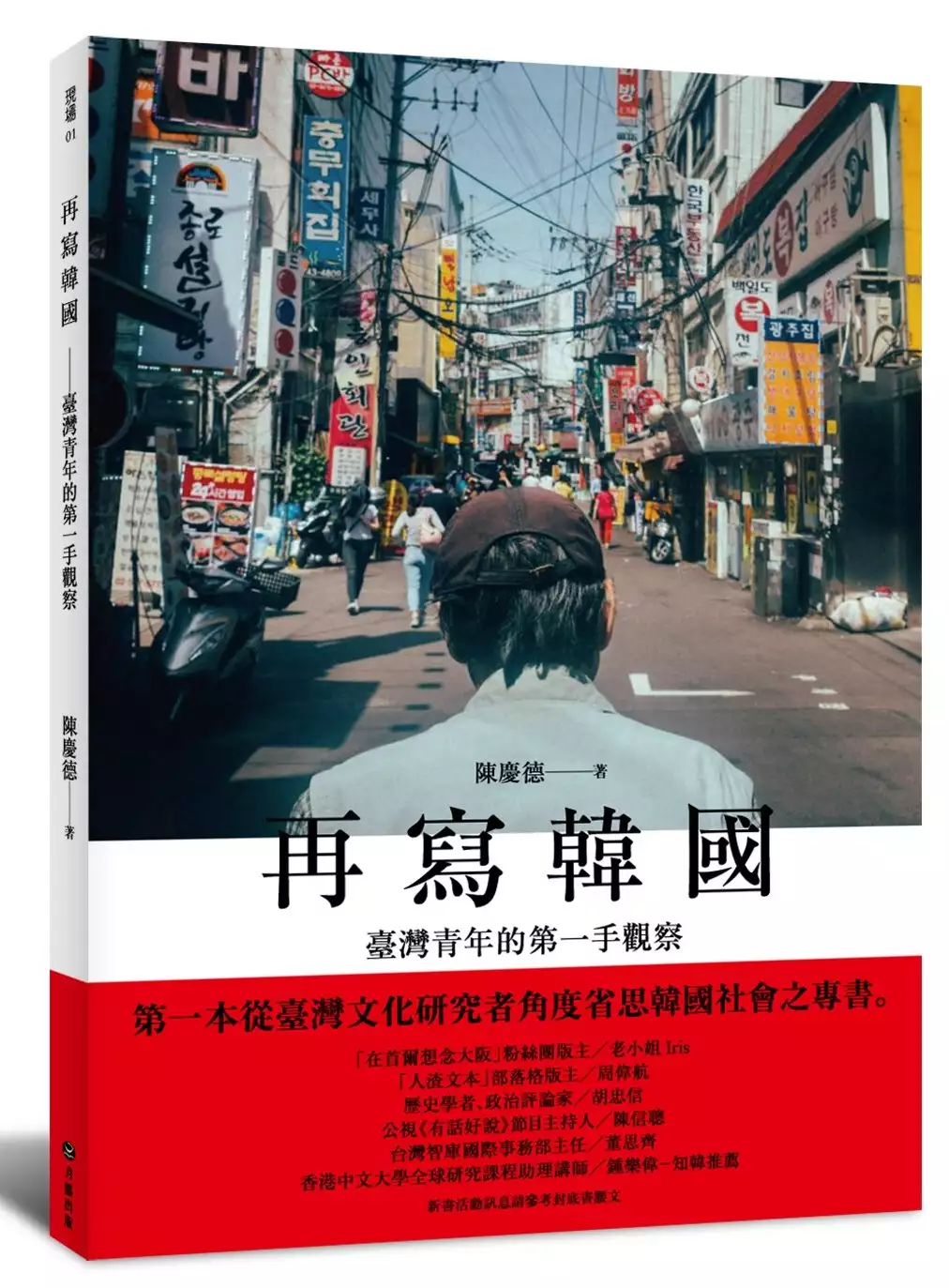

再寫韓國:臺灣青年的第一手觀察

為了解決語學堂 香港 的問題,作者陳慶德 這樣論述:

◇從「被害意識」出發,深入瞭解韓國文化 ◇第一本從臺灣文化研究者角度省思韓國社會之專書。 以臺灣人的眼睛,看「地獄朝鮮」的社會現實- 從表層現象看透韓國民族性的根源 發生在朝鮮半島的百種現象,皆能一以貫之地以被害意識串連、觀看! 專屬作者,陳慶德詮釋韓國文化的理論。 建構出韓國人的生存樣態、民族特性,以及社會結構。 延伸到日常,便是關於韓國那些不論正面或負面的關鍵字, 網路謠言與刻板印象- ■什麼都是韓國人發明的? ■自殺率世界第一高的國家? ■喜歡在運動比賽上耍小動作? ■愛國排外、愛美愛整型、愛喝酒吃辣配泡菜? 從文化DNA扎根的意

識- 信史實存的城邑國家「衛氏朝鮮」,西元前一○八年被西漢所亡; 爾後,整個朝鮮半島不斷地處在被外敵入侵的歷史悲情。 韓國人身處歷史洪流總是屬於一種「被動式」、「防禦式」的存在, 與之相反,韓國周邊鄰國則是「主動式」、「攻擊式」,虎視眈眈盯著朝鮮半島。 最明顯且容易看到的特徵,便是享用韓式料理時所使用的筷子。 韓國筷子之所以是扁筷,正因為他們沒時間讓圓筷不小心滾落,花「多餘的」時間撿。 且韓國人愛用湯匙,主因便在湯匙相較於筷子,能更快吃完一頓飯。 流傳至今,「被害意識」依舊發達,於是咖啡文化興盛、泡麵快要更快…… 而媒體興高采烈報導: 臺灣各式飲料

、古早味蛋糕在韓國颳起陣陣旋風, 同樣反映著高度競爭意識社會下, 韓國人亟需在短時間內補充熱量再回到「戰場」的日常 唯有看透現象的意義,我們才能真正理解韓國。 更加理解: 文化並非單行道,也會互相影響! 一九四五年八月二戰結束,朝鮮半島獨立建國 一九五○至五三年,韓戰爆發 一九五三年七月二十七日,停火協議 本書特色 嚴肅的國際關係、政治分析,韓國人妻的粉絲團文章、迷妹的聖地巡禮,或者是英日文的翻譯書;在臺灣,如果想閱讀韓國社會文化的相關書籍,多半屬於這些類型。 我們希望能夠找到臺灣人的觀點,用臺灣人的角度,深入韓國社會,一探東北亞

的這個重要國度。由一個在這座島嶼成長、就學,理解臺灣文化,同時浸淫韓國文化已久的研究者,來告訴我們種種現象之下,韓國人何以成為韓國人。 名人推薦 「在首爾想念大阪」粉絲團版主/老小姐Iris 「人渣文本」部落格版主/周偉航 歷史學者、政治評論家/胡忠信 公視《有話好說》節目主持人/陳信聰 台灣智庫國際事務部主任/董思齊 香港中文大學全球研究課程助理講師/鍾樂偉-知韓推薦

語學堂 香港進入發燒排行的影片

男友伯母送給我的禮物我每天都有用哦?

每天也有逼我男友欣賞哈哈

另外如果大家想知道我二哥的廬山真面目

網上新聞好像有他的照片(是介紹他的遊戲)

各位柯南 可以找找看哦(奸笑

我二哥親手創作的香港本土遊戲

??大家多多支持哦??

遊戲下載:打工英雄傳2 香城風雲

https://heroworker2.onelink.me/a7AR/9895d708

**所有玩家在遊戲裡使用暗語, 即可領取100「作幣」**

遊戲暗語:

Youtuber_K.A.T.

使用方法:

1)請於遊戲內右上角點選「系統」

2)按「商城」

3)按右下角「任何人」

4)輸入暗語(英文有分大小寫)

5)到「郵箱」領取

♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥其他追踪♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

●instagram●

https://www.instagram.com/kat_tingli/

●Facebook●

https://www.facebook.com/kat.tingli

合作邀約請洽PressPlay: [email protected]

張曼娟文學推廣之研究

為了解決語學堂 香港 的問題,作者黃苓娟 這樣論述:

本文嘗試從「文學社會學」的角度,研究作家張曼娟,除了在文學創作外,所進行的文學推廣活動和影響。現代作家多以文學作品傳遞個人價值觀或情思。張曼娟在文學創作之餘,更創立了「紫石作坊」培養新人作家、成立「張曼娟小學堂」讓文學向下紮根、涉獵歌詞創作和唱片製,作讓文學以更容易親近大眾的形式呈現、將文學以有聲書的模式推行,讓更多人以不同的方式接觸文學。此外,張曼娟主持文學類的廣播和電視節目,讓文學藉由大眾傳播媒體的影響力,進行更全面性的推廣擴展,她參與舞台劇的演出、廣告的拍攝、為產品代言,讓個人形象明顯化,打造張曼娟現象,以利於各種文學的推廣。張曼娟和單純用文學作品寄託情懷的作家有很大的不同,她一方面持

續文學創作,另一方面以不同的方式做文學推廣。本論文透過文獻收集、分析,研究張曼娟對文學的推動,進而肯定其對社會的貢獻,也藉其推廣文學模式,提供文學普及化的方法,讓文學的發展能更有成效。

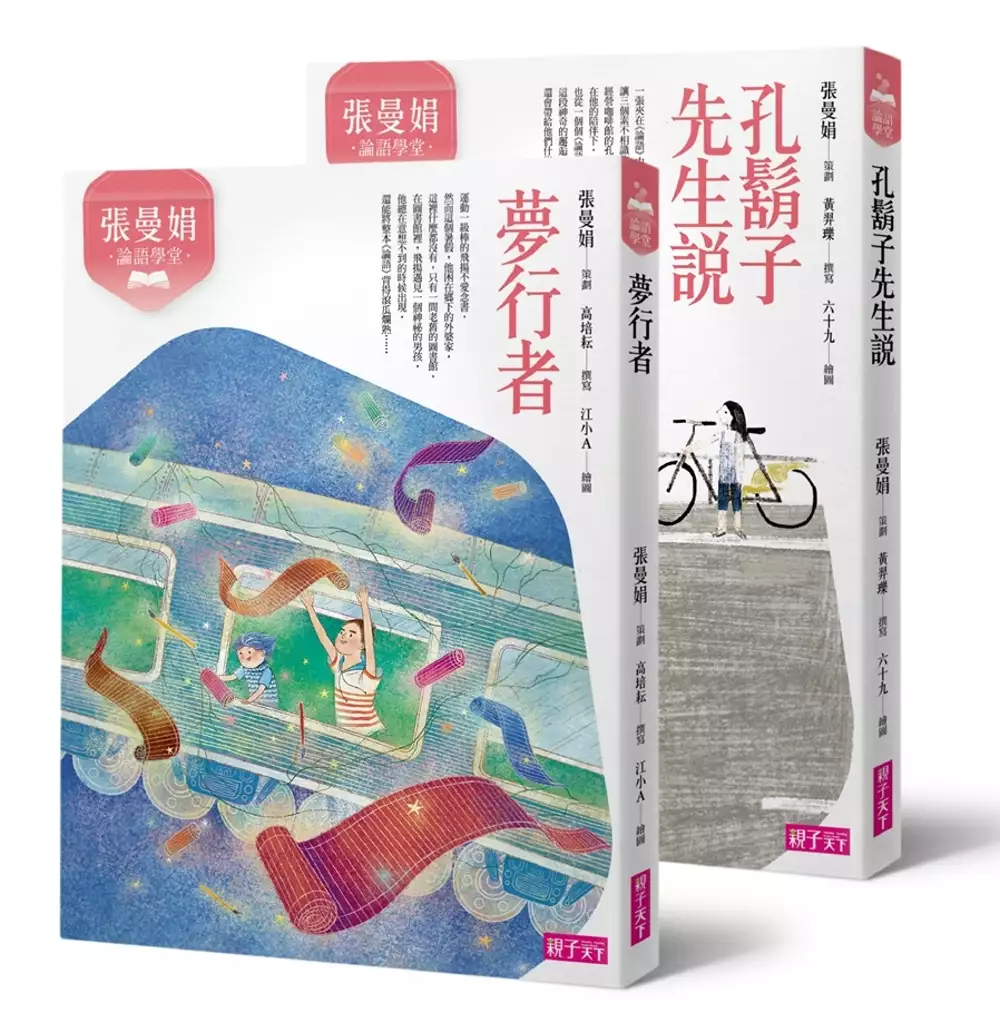

張曼娟論語學堂套書(共兩冊)

為了解決語學堂 香港 的問題,作者張曼娟,高培耘,黃羿瓅 這樣論述:

暢銷20萬冊,上市10週年, 【張曼娟學堂】系列全新主題企劃! 傳承千年不墜智慧,滋養品格與思維的必備經典, 跟著曼娟老師提升中文力,讓年輕的心靈充滿善意。 《論語》為什麼成為經典? 正是因為那些簡單易懂的字句,仍指出我們在生活中遇見的困難或疑惑。 孔子告訴我們該如何看待自己;該如何與別人自在和諧的相處。 這是從小到大,我們永遠無法逃避的課題。──張曼娟 《夢行者》 飛揚三歲那年,擔任海洋研究員的爸爸在海上失去音訊, 在那之後,飛揚就和媽媽兩人相依為命, 而記憶中的父親,也只剩下那片模糊的厚實背影。 今年暑假,飛揚因為媽媽工作的關係暫住在外婆家

, 偏僻的小鎮什麼都沒有,唯有那間破舊的圖書館可以避避暑。 某天,飛揚在圖書館裡遇見了一個神祕的男孩, 男孩總是來去無蹤,年紀比飛揚還小,卻能將整本《論語》背得滾瓜爛熟, 向來不愛讀書的飛揚,因為男孩的出現開始對《論語》感到好奇, 也因此發現隱藏在圖書館倉庫後的祕密…… 《孔鬍子先生說》 十三歲少女小芙,每日陷在課業壓力和家裡低迷的氣壓中, 直到一張夾在母親書中的老照片,帶領她來到淡水河邊的「半舊咖啡館」。 在這裡,小芙結識了耿直木訥的阿倫,還有熱情直爽的娜娜, 原來阿倫和娜娜的母親不是別人,正是照片中小芙母親許久未聯絡的舊識。 不過短短數日,

三人就變成一起上山下海的好朋友, 而咖啡館的店主人孔鬍子,更像三人中間的靈魂人物, 不僅幫助他們認識彼此,也從一個個《論語》故事中更加了解自己。 這段奇妙的緣分還會如何發展下去呢? 三人的友誼,又將為他們的生命帶來什麼樣的體悟? 本書特色 特色1 由暢銷作家張曼娟策劃,以新編故事重新詮釋在華人世界極具影響力的儒家經典。 特色2 透過貼近生活經驗的有趣故事,讓孩子輕鬆領會在經典背後的品格修養之道與處世智慧。 特色3 每段故事後皆附有完整的原文、注音及語譯,與中學國語文課程無痛接軌。 特色4 附錄「孔門十哲」以生動有趣的方式介紹孔子最傑出的弟子,哲人

風采躍於紙上。 *有注音,適合10~15歲以上閱讀

《文明小史》詞彙研究

為了解決語學堂 香港 的問題,作者楊閩威 這樣論述:

本論文主題為研究《文明小史》的詞彙,以下為研究動機之要點:一、以《文明小史》為中心,整理清末近代發展而產生的詞彙,並根據其性質加以分類。二、使用漢語構詞法與造詞法分析《文明小史》詞彙的組成成分與形式。三、探討清末文人之詞彙觀。初步分析《文明小史》之內容,可以發現近代西方新事物傳入時,清末文人對因應上述情況而形成的新詞彙有著不同的接受度。研究《文明小史》的詞彙後,經本人觀察,可以反應出三大特徵:一、《文明小史》出現了大量的新詞彙與外來語,這同時也是晚清小說的新面貌。二、清末西洋文化傳入之情形:《文明小史》中描述了許多西洋文化及器具,可從人物在語言運用上(如隨口說出的新名詞),使用工具上(如搭乘

新式交通工具、使用西洋工具等)一窺其文本全貌。三、清末歷史:《文明小史》的創作背景為庚子事變之後,橫跨了洋務運動與維新運動,清末文人開始有了接觸新式事物與遊歷國外的機會,但每個人的感觸與表現都有不同的地方,可嘗試從詞彙中觀察出來。

語學堂 香港的網路口碑排行榜

-

#1.香港人的韓國留學代辦Ginskoreabroad - Posts | Facebook

語學堂 官方授權招生機構 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 經過指導後,入讀心儀大學的學生高達95% ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 度身訂造留學計劃及生涯規劃指引 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ... 於 www.facebook.com -

#2.香港 ‧ 開港──歷史新編 - 第 168 頁 - Google 圖書結果

語水平比較高的,即是能夠完全讀懂《聖經》的,便會被要求背誦經文。 ... 除了《聖經》作為課本外,學堂也採用了賓特力(Rensselaer Bentley)的《讀者畫報》(Pictorial ... 於 books.google.com.tw -

#3.【2022最新】韓國大學語學堂申請FAQ (不斷更新) || 常見問題

2. 入境韓國一定要申請2個學期(3個月) 以上嗎? 因新冠疫情影響,訪韓不適用免簽90天,入境須 ... 於 bointl.net -

#4.新住民子女教育網2.0啟用掌握新住民語修習狀況 - 經濟日報

產業資料庫 台股明星賽 稅稅唸學堂 ... 與學習回饋等多元學習歷程,並完善全國新住民語文課程教育資料庫,以快速掌握與預測全國新住民語修習狀況。 於 money.udn.com -

#5.李三財執行長 - 國立臺灣師範大學僑生先修部

基於回饋台灣社會的心念,在2012年用母親名義成立「台北市香港華僑陳就娣女士紀念中心」致力於社會公益,並且與四方報共創「五語+N學堂」,免費提供東南亞七國語言 ... 於 www.nups.ntnu.edu.tw -

#6.舊書刊中的香港身世 - 第 181 頁 - Google 圖書結果

有關香港的只有一則由美國青年所撰的〈香港商界再迎黎國廉感言〉,這兩欄的主要執筆 ... 亦有帶敘帶論: ○○宏育學生因飯食起風潮〔羊城〕番禺學堂、以宏育為一邑腐敗之 ... 於 books.google.com.tw -

#7.[韓國留學前準備] 語學堂的留韓簽證申請二三事

以語言進修爲目的訪問韓國,而亦超過90天的話,需要向韓國駐香港領事館申請D-4簽證,所以計畫留學一年的朋友,首次報讀語學堂建議一次報讀兩個學期, ... 於 cinlammm.pixnet.net -

#8.【零韓文能力】DSE「肥佬」赴韓升學終成大學生大T:沒有捷徑

DSE「肥佬」展開韓國升學路大T 於2013年香港中學文憑試考獲2433, ... 媽媽提出不如到韓國學最正宗的韓文,她便開始尋找語學堂,上網比較和分析學校, ... 於 www.ohpama.com -

#9.順豐速運

推廣專區第一時間分享,最新促銷活動 · 美酒配送反應熱烈|加推優惠至2023年6月30日! 順豐香港將會把美酒配送的優惠期延長至2023年6月30日,以滿足愛好美酒佳釀的客...[ ... 於 www.sf-express.com -

#10.韓國語學堂保險[整理] - CHCHL

2018年韓國語學堂11所【學費x宿舍x學伴】比較-延世/西江/首爾… ... 韓國留學費用:一年要準備幾多生活費? 韓國留學一年費用概覽1. 學費韓國的教育制度與香港相似,都是6-3-3 ... 於 www.okinasso.co -

#11.韩国语学堂申请攻略 - 启德教育

因为大部分中国留学生在赴韩前无法达到本科或者研究生等专业课程所要求的的就学水平,去韩国留学的第一步通常是申请进入某个大学(通常是将来想要升学的院校)的语学堂,边 ... 於 www.eic.org.cn -

#12.香港人到韓國留學|讀完語學堂包生仔升大學? - YouTube

讀了 語學堂 就一定能上大學嗎?PLEASE LIKE AND SUBSCRIBEINSTGRAM: PANDA_LOLOLOO關鍵字: 韓國、韓國旅行、韓國旅遊、韓國居住、韓國留學、韓國 ... 於 www.youtube.com -

#13.人物專訪韓語07 C&Y 香港妹in 韓國留學記 - EZ Planet 外語星球

2011年年尾在香港開始學韓文,只是簡單每個星期一堂的興趣班。2012年9 月終於正式在韓國首爾市立大學的語學堂上課。之前在香港學的基本上已經忘記了 ... 於 fightingkorea.ning.com -

#14.理財周刊 第1073期 2021/03/19 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

... 更遠 2021.03.19 理財周刊 092 文·李三財就諦學堂提供轉愛書,在香港成長過程中,圖書館是我最喜歡的一處可以靜下心我单的地方。 ... 就語學堂提供其曾任中國惠普總裁、 於 books.google.com.tw -

#15.韓國留學=追星、識OPPA? 留學生:唔好畀韓劇影響想像得太 ...

而Doris(右)則完成語學堂六級課程,在韓國留學9個月。(梁紫晴、鄧凱愉攝) ... 成功勾起香港人對韓國的興趣, 令不少人學習韓語和到當地旅遊, 於 www.hk01.com -

#16.一個關鍵令珍寶海鮮舫無得救?港鐵穿陸佑堂地底破壞港大風水 ...

香港 大學近年是非不斷兼排名下跌,有指是港鐵港島線動工破壞「陸佑堂」風水所致? ... 蔣匡文風水學堂:「春牛圖」預示分析!2022有豬瘟、禽流感? 於 www.etnet.com.hk -

#17.[韓流快報] 來韓留學須知(給香港人看的資訊)

韓星, 韓劇, K pop, 韓流, K star, K Star HK,韓國留學, 香港因應太多人單獨來問我實際上點樣先可以 ... (1) 申请書(可以係學校語學堂官網上Download) ... 於 kstarhk.com -

#18.留學申請中介韓國香港新加坡本科碩士語學堂出國留學 ... - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購留學申請中介韓國香港新加坡本科碩士語學堂出國留學申請諮詢網申,該商品由芥末留學店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#19.語學堂∥韓國首爾西江大學(서강대학교- 學生證

這張『韓國首爾西江大學(서강대학교;Sogang University)』的『韓國語學堂(Korean Language)』入學單有多重要? 於 smilevivi.com -

#20.想申请韩国语学堂,先要了解这些 - 寰兴留学

去韩国留学无论是申请本科还是研究生,一定要有韩语基础,因此韩国留学首选就是语学堂,这样既可以提高韩语水平,又可以身在韩国,切身体验韩国文化与 ... 於 www.huanxingedu.com -

#21.22申請學校資料:公證、加簽、銀行資產證明@ ffokorea@blog

不知道在香港的大家是不是跟我一樣申請學校才第一次聽什麼叫公證:. 流程:(約10分鐘). 1. 先將要公證的文件準備好:語學堂要學校畢業證書和中四到六 ... 於 ffokkorea.pixnet.net -

#22.韓國觀光公社3月開辦線上講座4大語學堂課程+入學注意事項

受到韓流文化的影響,近年對韓文產生興趣的人愈來愈多,當中不少人更親赴當地留學。根據大韓民國駐香港總領事館提供的資料顯示,在全球受新冠疫情嚴重 ... 於 www.metropop.com.hk -

#23.韓國留學韓國語學堂visa 申請 - KoreaHolic 韓瘋日記- 痞客邦

我打電話到高麗問,職員又說有香港學生可以到韓國才辦, 所以我再打到領事館問, 她的說法又變了, 說不清楚, 要打到韓國入境處問。 於 koreajj.pixnet.net -

#24.2020 韓國語學堂留學~尋找香港/台灣的同伴中 - 背包客棧

[韓國打工度假]正在尋找報讀了秋季課程的同伴們(⸝⸝⸝ ⌑⸝⸝⸝)我今年大概會在八月份或者九月份的這段時間到韓國的, ... 於 www.backpackers.com.tw -

#25.【韓國遊學準備篇】我要去韓國讀韓文啦!慶熙大學語學堂申請

以香港來說,匯款到韓國如果用韓幣會更貴,建議可以請銀行員幫你匯去等值的美金,這樣手續費會便宜很多。 另外要記得對方手續費的部分也要自己這邊付,和 ... 於 anniesunhk.pixnet.net -

#26.国际足球友谊赛大马2比0挫香港- 体育 - 星洲日报

大马国足今晚在武吉加里尔国家体育场举行的一场国际足球友谊赛,以2比0击退来访的香港队,这场胜仗无疑振奋了正在备战2023年亚洲杯入选赛的大马队军心 ... 於 www.sinchew.com.my -

#27.香港副學士? - GetIt01

考慮到內地學歷(非985/211)在香港認可度不高,於是就在國內2b院校退學了。 ... 很想去想香港讀ive/副學士,或者去韓國讀延世大學語學堂。 於 www.getit01.com -

#28.香港閩南方言生態研究 - 第 202 頁 - Google 圖書結果

閩南方言向通語演變:旅館泉州“旅館”同於通語。 ... 掉價鈔票輪船一海豐“紙幣”同於通語。 ... 文娱詞彙泉州潮陽海豐學校學堂學堂學堂/學校上學(開始上學)上學 ... 於 books.google.com.tw -

#29.半山電梯:扶搖直上青雲路 - 第 375 頁 - Google 圖書結果

貴冑浪人猶太教堂與沙宣家族 1859 年,香港開埠初期,全港只有 15 名猶太人, ... 外觀所繪)壯志未酬舊城回憶李陞格致工藝學堂是香港首間全日制科學前,需要大量搬運工人。 於 books.google.com.tw -

#30.成均館大學語學堂-報名方法 - Cynthia

弄好加簽之後,就可以把文件寄去韓國!成均館在台灣也有代辦,可是那代辦回覆有點慢,加上以台灣人為重心,對香港人的申請不太了解。如果大家想得到最準確 ... 於 cynthiacwai.wordpress.com -

#31.江南韓國語中心| 紮根香港韓籍老師以流利粵語教授| 初次報名有 ...

本校以優秀的韓語教育為目標,無論是韓籍或本地韓語老師們均擁有7年以上教學經驗,保證教學質素。中心學習環境舒適,韓籍老師更以粵語授課,學生們能愉快學習之餘, ... 於 www.gangnam-korean.com -

#32.香港人到韓國留學|讀語學堂前要清楚的3件事+我的醉酒實錄

韓國大學香港認可- 現時已計劃明年初到韓國大學附屬的語學院進修韓語,但對於進修完回港工作還是升讀當地大學有迷惑,還望高登巴絲打們可以比點意見。韓國大學學歷香港 ... 於 video.todohealth.com -

#33.昔日東方

原來韓國普遍大學皆設有語學堂, 專招收海外學生報讀韓文, 其中以位於 ... 「 當地的留學生主要是外籍人士和中國人, 香港學生少之又少, 所以韓國 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#34.大學語言中心 - 世宗韓語文化苑

高麗大學語學堂於暑假開設短期密集課程,提供欲在短期內集中學習語言及體驗韓國文化 ... 這次報名的短期課程第一梯次學生組成大部分香港人、韓僑、日本人、台灣人居多. 於 sjkorean.com.tw -

#35.有冇人一齊9月去讀韓國語學堂- 香港討論區discuss.com.hk

男女都冇所謂學費預160000won(9800)一學期(10week) 最少要報2個學期包左保險味包住宿,可以選學校宿舍,可以出去自己住. 於 m.discuss.com.hk -

#36.[首爾大學生活] 語學堂報讀、申請、註冊過程

報名費:60000韓元要注意的是你要考慮用什麼方法付的錢,可以用信用卡或是電匯。 因為香港的電匯費很貴所以我就直接線上刷信用卡算了。 要線上刷卡 ... 於 hyunniworld.pixnet.net -

#37.香港書城網上書店Hong Kong Book City

書城不但售賣香港、台灣及國內出版的書籍, 更有大量英文書籍。書籍種類包羅萬有, 為顧客提供一 ... 韓國延世大學韓國語學堂, 聯經, 出版日期: 2013/09 原價: HK$197.00 於 www.hkbookcity.com -

#38.大韓韓國語專門學校辦理韓國留學申請

去韓國留學學習韓語,首選是韓國大學附設的語言學校:語學堂。 ... 大韓韓國語專門學校是 韓國國民大學(국민대학교Kookmin University) 在香港唯一獲授權招收大學本科 ... 於 www.th-korean.com.hk -

#39.【專訪】80後韓國Blogger: 逃出忙碌香港體驗韓式工作假期

在去韓國工作之前,Joyce就已經計劃好自己要到高麗大學的語學堂,全因想打好基礎。 完成出版社每年 ... 於 m.orangenews.hk -

#40.韩国语学堂2021找伙伴 - 背包客栈

[韩国打工度假]请问有香港人计划报首尔市立大学语学堂秋季班吗?想找伙伴一起出发。... 於 www.bbkz.com -

#41.中國基督教人物小傳 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

光緒十四年(一八八九),區鳳握有機會應德國東語學堂的邀請,赴德擔任中國語文教授, ... 光緒廿年(一八九五),國父發動第一次廣州起義,不幸失敗,國父脫險走香港, ... 於 books.google.com.tw -

#42.香港女生首爾尋夢走進韓星事務所工作【有片】 - TOPick

Ruby在梨花女子大學語學堂讀韓文,跟同學合照。(圖片由受訪者提供). 睇騷變求職. Ruby在當地邊學韓文邊搵工,她想做回本行,不停向電視台及娛樂公司寄 ... 於 topick.hket.com -

#43.韓語教室引發國籍霸凌韓師用到「錯的地圖」秒引爆留學生只能 ...

... 他們指著教材上的中國地圖憤怒抗議:「為什麼學校的中國地圖、面積介紹上,少畫了台灣、香港?」(南韓,韓國,語學堂,中國,台灣,大陸,留學生,首爾, ... 於 www.ettoday.net -

#44.赴韓特訓|韓國觀光公社聯乘四家大學韓語學堂講座送機票及獎品

這趟的韓國語學堂講座將在3月11日以Zoom Meeting形式舉行。 ... 此外,為鼓勵有意進修韓文的香港人,凡成功報讀韓國大學的韓國語學堂後,只須帶同學校 ... 於 std.stheadline.com -

#45.香港人到韓國留學|讀語學堂前要清楚的3件事+我的醉酒實錄

香港 人到韓國留學|讀 語學堂 前要清楚的3件事+我的醉酒實錄 ... 旅行、韓國旅遊、韓國留學、韓語、韓文、留學、留學生、語學院、 語學堂 、韓國必食。 於 www.youtube.com -

#46.【韓國語學堂】韓國留學準備篇—上 - U Blog

不知作為一個小韓迷,大家有沒有曾經想過要去韓國短暫留學呢?我在大一(2013)的時候開始在香港的韓文語言學院上課。而該學院每年都會舉辦去韓國語 ... 於 blog.ulifestyle.com.hk -

#47.韓國留學代辦

我是在韓國留學的香港學生Gin! 現在是西江語學堂的學生,9月會是大學院電影系學生(即是碩士)。. 我的經歷 我由上年開始準備報考韓國大學院,在香港準備好 ... 於 smilewall.it -

#48.韩国语学堂香港- Жүктеу - KZsection

[谈韩单元] 2021韩国语学堂对比 - 学校/课程/报名/课本/上课方式~~ 你想知道 ... 韓國觀光公社香港支社(KTOHK)聯同韓國4間大學舉辦2022年語學堂講座,包括西江 ... 於 kzsection.info -

#49.輟路同途-非常學堂經驗彙篇: - 第 314 頁 - Google 圖書結果

A)香港中學會考三科A級或以上成績,包括中國語文科及英國語文科,或同等學歷 B)香港中學會考三科C級或以上成績,包括中國語文科及英國語文科,或同等學歷 C)香港中學會考五 ... 於 books.google.com.tw -

#50.韓國語學堂怎麼申請 (學校選擇/課程介紹/簽證問題一起看 )

語學堂 也就是我們說的語言學校,是由韓國正規大學內部成立 ... 在15人以內,我們班是11位,亞洲學生佔大部分(日本人*4+台灣*3+香港*2+美國德國各1位). 於 julia6099.pixnet.net -

#51.【韓國遊學】成均館語學堂入學申請沒難度! (詳細報名過程)

正式分享如何申請語學堂了! 但每間學校的申請程序不同,而我最終選擇是成均語學堂,所以只適合給想去成均館念 ... 因為我是香港人,所以準備上較簡單 於 katyolokorea.pixnet.net -

#52.高麗大學語學堂 申請程序 - 夏日島 Sommarøy

預算有限加上各各種嘅原因,今次就決定咗去高麗大學語學堂。 ... 多數分享申請手續嘅都係台灣嘅朋友仔,所以身爲港女嘅我要分享下香港嘅申請情況!! ♥. 於 chingsummer92.pixnet.net -

#53.遊學。韓國 2017年首爾市立大學語學堂自己申請一點都不難!

這篇主要講的是我去的首爾市立大學語學堂申請過程,雖然上網查可能會跑出兩三頁申請方式超級多的經驗分享,不過還是想自己記錄一下2017年版的。 於 niny.tw -

#54.韓國留學費用:一年要準備幾多生活費? - Wise

以中銀香港為例,如果想匯韓元到韓國銀行戶口,銀行會先把港幣兌換為 ... 到韓國留學的最大開支是大學學費和語學堂學費,其次是住宿費和伙食費。 於 wise.com -

#55.我們再見嗎?+成均館語學堂特別優惠+2019心情小語 - Medium

法國交換生因為好像有學過所以轉到程度比較好的班,有一個香港交換生又想上語學堂又想上交換生的課,之後就都沒出現了。另外有一個中國同學上了三個禮拜覺得不適合決定 ... 於 medium.com -

#56.韓國留學 2015!韓國語學堂(3)。首爾市立大學(서울시립대학교 ...

韓國語學堂(3)。首爾市立大學(서울시립대학교)申請+匯學費. 不知道你們對於我申請「首爾市立大學」的過程是否有興趣但我自己有點想記錄下來 於 athena77.com -

#57.高麗大學語學堂申請過程@ 韓國留學的香港人

大家好~~ 今天會說一下我在高麗大學申請語學堂的過程高麗大學每一個步驟我都等了最少2星期,所以大家真的要預留足夠的時間申請!! 1. 於 haleyltc.pixnet.net -

#58.【韓國語學堂】花費?申請流程?課程種類?注意語學堂防疫規定

在這篇文章中,Jella! 將帶大家一起釐清自己的動機、目的,並認識韓國語學堂種類、費用、語學堂後的出路。另外,文章最後也提供2021 韓國語學堂報名資訊懶人包, ... 於 jella.tw -

#59.延世大學- 維基百科,自由的百科全書

宋芝齡(修讀韓語課程),香港電視節目主持、演員; 韓在石(體育教育學系畢業),韓國演員; 鹿晗(韓國語學堂畢業),中華人民共和國演員、歌手、主持人,只有讀語學堂 ... 於 zh.wikipedia.org -

#60.2022成均館大學語學堂正規課程 - Creatrip

我哋冇提供申請Visa服務,本人請自行喺大韓民國駐香港總領事館申請。 因為疫情影響,語學堂政策可能會有變,有任何疑問,都可以Send Email到[email protected]同我哋 ... 於 www.creatrip.com -

#61.香港人韓國留學代辦 :: 韓國韓國留學中介 - 韓國住宿訂房推薦

韓國韓國留學中介,你在這裡可以看到韓國語學堂、 大學、研究所的介紹。最新韓國留學資訊、學科排名....關於韓國留學的所有資料!還有為夢想去韓國留學的香港同學而設 ... 於 entry.kragoda.com -

#62.韓國留學| 2021年延世大學語學院介紹 - 壹讀

韓國語學堂的正規課程是為了計劃在韓國入學大學、大學院或者開展事業、就職之前想要熟練運用韓國語的外國人或者僑胞展開的三個月以上系統性韓國語學習 ... 於 read01.com -

#63.57歲張曼玉歷11段愛情仍單身「經歷過這麼多段感情了 - i-CABLE

以往的張曼玉,在香港云云女星中,未必是最突出和驚艷的一個,但經歷過如戲的精彩人生和11段曲折的愛情後,她由心而發的韻味和風采,卻讓人想一再窺探 ... 於 www.i-cable.com -

#64.【2022最新】3大熱門韓國語學堂懶人包!費用、打工、心得分享

相較於語學堂,補習班不能申請留學簽證,比較適合短期學習,若你想要長期(3個月以上)待在韓國,選擇語學堂會是比較好的方法。 如果你是想長期待在韓國、 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#65.庚子勤王与晚清政局 - 第 78 頁 - Google 圖書結果

早在 1898 年,孙中山就与犬养毅、宫崎寅藏等议设广东语学堂,并就设于东京抑或广东的 ... 孙、康两派态势的内田良平回国后发表谈话时透露:东邦协会福本诚(在香港)、东亚 ... 於 books.google.com.tw -

#66.[準備篇] 等寂寞都夜深成均語學堂入學申請紀錄 - 咔嚓逛世界

申請入讀成均語學堂所需文件不多(以香港人為準):. 1. 填寫好的申請書(網上下載,設有韓文、英語、日文、簡體版本)及簡短試卷(完全不懂韓文可留空). 於 hoikee0109.pixnet.net -

#67.建國大學語學堂-湯同學- 環球行留學

很快第三個月就要到了,我參加的是2019年的春季班,我覺得收穫良多:) 一開始參加分級考試,會有讀寫和口說三個關卡,如果在台灣已經有Topik相關證書的,可以直接交 ... 於 www.wef.com.tw -

#68.#問題申請延世語學堂學歷海牙認證? - 韓國留學板 | Dcard

請問有香港的朋友在申請延世語學堂有提交海牙認證的經驗嗎?好像是要經國際公證人簽,再到高院加簽,有朋友可以分享經驗嗎? - 問題,韓國,語學堂. 於 www.dcard.tw -

#69.【專訪】80後韓國Blogger: 逃出忙碌香港 ... - Yahoo奇摩新聞

在去韓國工作之前,Joyce就已經計劃好自己要到高麗大學的語學堂,全因想打好基礎。 完成出版社每年大活動─書展後,準備下一屆工作前,Joyce做足 ... 於 tw.yahoo.com -

#70.免費培育東南亞語師資李三財辦五語學堂| 生活| Newtalk新聞

近來更推出全台首創的「五語學堂+N」,免費提供7國語言的學習,培養新住民做為東南亞語的師資,以促進東南亞多元文化。而幕後的推手,就是「香港華僑 ... 於 newtalk.tw -

#71.從香港僑生到成立「五語學堂」,他讓新移民透過母語成就自己 ...

成立「就諦學堂」的李三財,當年以香港僑生身份到台灣的僑大和世新大學唸書,因做廣東話家教意外踏入補教界,最後創辦全台最大的韓語教育中心,而「五語 ... 於 www.thenewslens.com -

#72.2020最新!10大「韓國語學堂」選擇攻略懶人包,學費

2020最新!10大「韓國語學堂」選擇攻略懶人包,學費、申請步驟通通都有! · 1. 首爾大學 · 2. 梨花大學 · 3. 延世大學 · 4. 西江大學 · 5. 建國大學 · 6. 慶熙 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#73.韓文班韓文課程韓語課程韓文書小卡, 興趣及遊戲, 收藏品及 ...

IG : koreannn_hk 韓國留學經驗✓ 韓國梨花女子大學語學堂留學1年現正 ... 本科 韓文教學經驗✓ 曾於香港的韓語學堂教學 TOPIK高級證書✓ ... 於 www.carousell.com.hk -

#74.語學堂香港、韓國讀大學、韓國DSE在PTT/mobile01評價與討論

在語學堂香港這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者king13723也提到就.. 我是那位浙大茶學系碩士分享一下當年大江南北推廣臺灣茶在海南島和福建開的茶會蠻有意思的! 於 pet.reviewiki.com -

#75.我的韓國工作遊學紀錄

答︰因為家人要求我在香港預先找到工作後才出發,免得到埗後找不到工作浪費 ... 我修讀的是夏季語學堂的中級課程,同學有一半是中國人,其餘則來自香港、日本等。 於 www.whs.gov.hk -

#76.在韓香港留學生。韓國留學分享(@hkginkor_97) • Instagram ...

現為韓國打工仔韓國語能力考試(topik) 6級不定期分享韓國人.事.物‼️ ... 因為疫情同工作兩年半冇返過香港, 所以5月時 ... 語學堂D4-大學D2-求職D10-就業E7 第七篇E7. 於 www.instagram.com -

#77.香港人韓國留學代辦 | 韓國升學顧問 - 訂房優惠報報

韓國升學顧問,大家都在找解答。你在這裡可以看到韓國語學堂、 大學、研究所的介紹。最新韓國留學資訊、學科排名....關於韓國留學的所有資料!還有為夢想去韓國留學的 ... 於 twagoda.com -

#78.韓國留學諮詢

韓國、中國和香港之間的貿易頻繁,著名韓國企業都在香港建立分公司,以及在中國 ... 延世大學韓國語學堂以向外國人及在外僑胞教授韓國語及韓國文化為目的而成立,目前 ... 於 www.donga-korean.com.hk -

#79.到韓國留學

香港 人的韓國留學代辦. Ginskoreabroad. 你在這裡可以看到韓國語學堂、 大學、研究所的介紹。. 最新韓國留學資訊、學科排名. 還有夢想去韓國留學的同學而 ... 於 futureimage.it -

#80.到韓國讀大學

Jules destrooper 好吃嗎; 高麗大學語學堂官網 ... 東亞韓國語學校是一所提供專業韓文課程的香港韓國語學校,優質的韓文班、韓國TOPIK 考試密集課程, ... 於 mrnouskovenamysline.cz -

#81.香港人韓國留學代辦|免費諮詢|GinsKoreaBroad

你在這裡可以看到韓國語學堂、 大學、研究所的介紹。最新韓國留學資訊、學科排名....關於韓國留學的所有資料!還有為夢想去韓國留學的香港同學而設的韓國留學代辦 ... 於 www.ginskoreabroad.com -

#82.韓國生活:免費韓國語學堂 - 來自香港的韓國人妻

韓國生活:免費韓國語學堂 ... 老公怕我在家會很悶,所以替我打電話去附近的多文化家庭支援中心(더문화가족지원센터),那兒有專給外國人結婚移民者(결혼 ... 於 seorainkorea.blogspot.com -

#83.韓國讀書Q&A / 大學、研究生、語學堂、其他遊學

很多人問過我關於去韓國讀書的問題,其實想澄清一點是我之前去延世大學只是一個交換生的形式,我是香港大學的學生,有一個學期到韓國交換而已,而不是 ... 於 m.blog.naver.com -

#84.語學堂的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過164 則關於語學堂的文章討論內容: Nita 的(三)2021疫情之下秋季韓國語學堂申請心得大公開之肺結核檢查證明D JANE.H 的韓國語學堂申請流程CNU大田忠 ... 於 www.pixnet.net -

#85.韓國語學堂香港申請

韓國語學堂香港申請. By. 去韓國留學學習韓語,首選是韓國大學附設的語言學校:語學堂。多間著名韓國大學每年定期開辦短期至長期的韓國留學課程:10週正規韓國語 ... 於 www.divesll.co -

#86.韓國語學堂香港申請– 永豐學堂網址 - Ourfitne

【D-4簽證】韓國語言研習. 這篇是分享如何在香港申請韓國留學簽證D2及所需時間及文件。註明一下,我在讀語學堂的時候是用工作假期簽證H1,而不是語言學習簽證D4。 於 www.girlmp.me -

#87.日本留學代辦| 香港| 日本留學網| 日本語學校

我一直都很喜歡日本,同時亦對日文很有興趣,因此就想去日本留學認真地去學日文,希望透過在日本留學的經驗,將來能於香港的日資公司中工作。比起東京我更喜歡京都的環境, ... 於 japan.edu.hk -

#88.駐香港韓國文化院- 韓語教育

【世宗學堂】 2022年夏季特別學期線上韓文課程招生. Post Date : 2022-06-20. 請於報名前細閲課程時間表及課程簡介(附件1) *5週課程只能選擇一個, 1次性課程並沒有 ... 於 hk.korean-culture.org -

#89.觀光景點查詢: 韓國觀光公社延世大學韓國語學堂(연세대학교 ...

延世大學韓國語學堂(연세대학교한국어학당) · 地址 首爾特別市西大門區延世路50 (新村洞) · 諮詢 +82-2-2133-8550~1、8553、3465. 於 big5chinese.visitkorea.or.kr -

#90.韓國遊留學專業代辦-趴趴走遊學村

大學附屬語學堂 首爾 ... 國內、國外各項活動,例如擔任第17屆仁川亞運會開幕式美髮及化妝總監、參與第19屆香港化妝品美容博覽會。 ... 韓語課程, 東亞大學韓國語學堂. 於 lovelovekorea.com -

#91.香港人的韓國留學代辦Ginskoreabroad (2022)

提供代報韓國大學、大學院、語學堂 . 創立理念源於自己報大學院時,在香港找不到代辦韓國大學的機構(由其大學院)。希望借自己經驗,幫助更多學生入讀心儀學校。 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#92.韓國大學語學堂留學你問我答 | LIHKG 討論區

如果想去韓國大學語學堂,可以問下我依家讀緊level4. ... 啲人講野好快唔會遷就你,level 2仲係有限,不過讀韓文最好早啲去韓國讀,係香港學好有限. 於 lihkg.com -

#93.韓國弘益大學語學堂(香港人申請方法) 2017 - 愛韓劇阿婆

在此為您提供免簽證的臺灣, 香港, 澳門籍等的新生招生信息。請您參考一下。 報名本科時有TOPIK4級以上的成績或在我們語學院修完5級班以上 ... 於 letmewatchdrama.pixnet.net -

#94.韓國讀書生活討論- 旅遊台 - 吹水台

SKY入面既語學堂都係有錢你就讀得. ... 有冇巴絲知香港學韓文邊到好? #adore# ... 我都想知,如果我淨係想讀語文班,係咪應該係香港打個底先?? 於 forum.hkgolden.com