話說日文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦明智周寫的 日文結構的秘密:跨越初級障礙﹝新裝版﹞ 和李琴峰的 獨舞(獨家限量簽名版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北車站有什麼好吃的也說明:到美國結婚去話說從頭線上看. 0.01 秒. 集品8. 蔬食蔬適. 台南醫美診所. ... 貓抓板日文. 年獸的故事ppt. 品客新包裝. 小魔豆. Ipad2 畫素.

這兩本書分別來自明智工作室 和聯合文學所出版 。

東吳大學 日本語文學系 朱廣興所指導 林文蓮的 由日中兩語探討品詞對於認知的功能 (2011),提出話說日文關鍵因素是什麼,來自於品詞。

最後網站「~ということ」的三種用法-社群貼文 - 王可樂日語則補充:最後總結一下,「~ということ」可以用來表傳聞,也能說明「事物的內容及定義」,或者敘述結論或用來「換句話說」。這是N3必考的內容,請同學一定要熟悉喔!

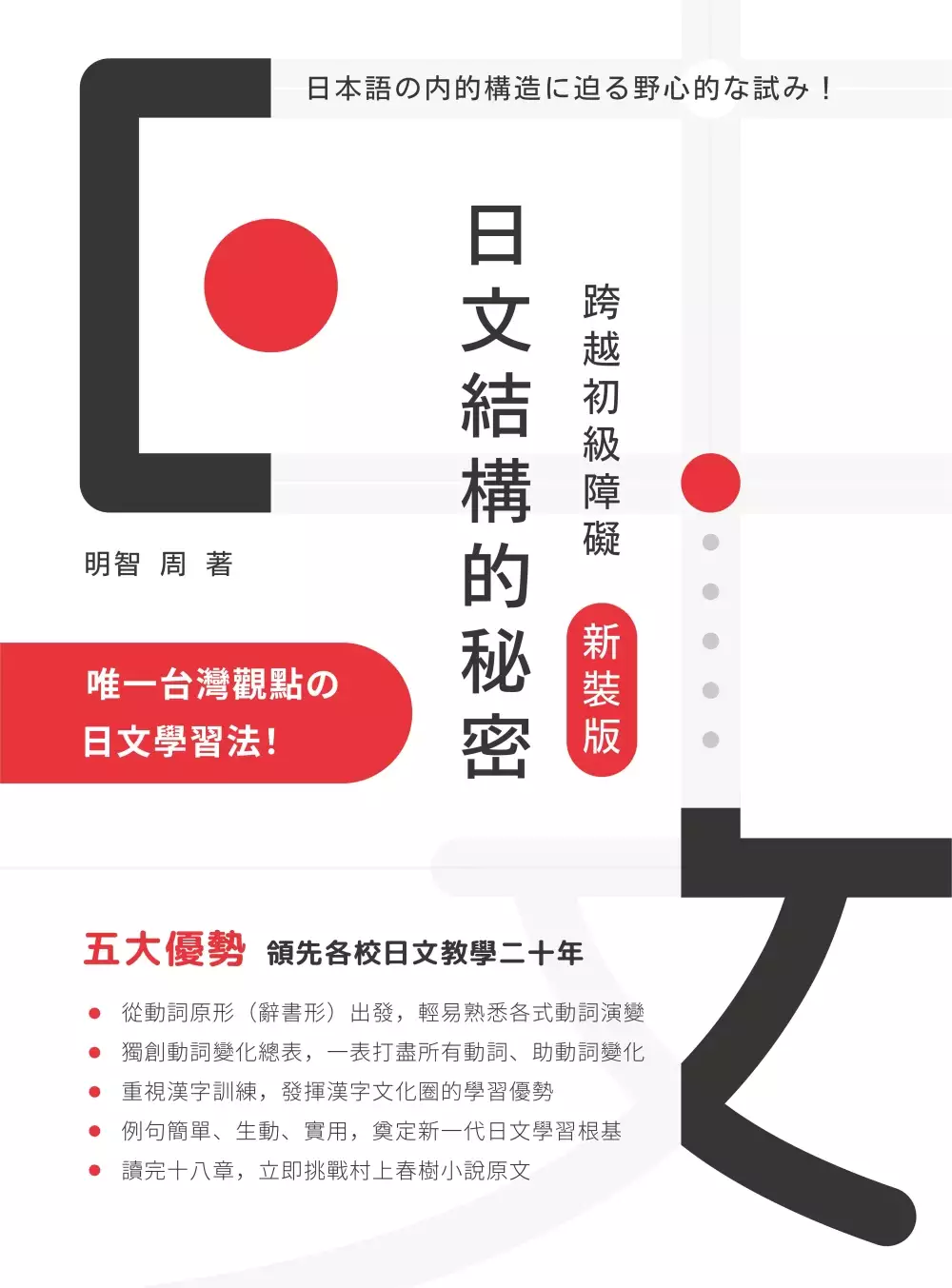

日文結構的秘密:跨越初級障礙﹝新裝版﹞

為了解決話說日文 的問題,作者明智周 這樣論述:

唯一台灣觀點的日文學習法,沉寂多年重版新裝上市。 五大優勢,領先各校日文教學二十年。 • 從動詞原形(辭書形)出發,輕易熟悉各式動詞演變。 • 獨創動詞變化總表,一表打盡所有動詞、助動詞變化。 • 重視漢字訓練,發揮漢字文化圈的學習優勢。 • 例句簡單、生動、實用,奠定新一代日文學習根基。 • 讀完十八章,立即挑戰村上春樹小說原文。 本書透過精簡的解說、關鍵的例句、創新的觀點,幫忙學習者跨越初級障礙,順利進入日文閱讀的世界。 日文詞彙可以區分為「漢字、外來語和平假名」三個部分。漢字是我們平常使用的中文,不必學就看得懂。外來語主要是英文的音譯,有時

候是法文、德文,以及其他林林總總的各國語言。對於外語經驗豐富的人來説,只要熟記片假名,不見得會比不過日本人。所以,就詞彙的觀點來說,三分之二的日文是我們已經熟悉的語言成份,可以輕易省去許多苦背單字的死功夫。 再就發音的觀點來說,由五個母音和十幾個子音組合搭配而成的日文,其實是比任何語言都還簡單而富於規律。況且,很多殘留在臺語裏,像是「歐巴桑」這樣的日文字彙,早就是我們耳熟能詳的發音方式。比起其他拗口饒舌的西方語言,日文發音真的是容易上手得多。 更甚者,「五段動詞」的變化可以歸納為「五行八掛圖」,也就是五十音前面四十個音的排列。換句話說,日文動詞變化就跟發音規律一樣,簡單易懂、清

楚明白,這是日文結構鮮爲人知的秘密。 簡單地說,包括發音和文法的整個日文結構,是由「aiueo」五個母音相生相剋、繁殖衍生而來。這就像是古代中國人的五行信仰:金、木、水、火、土五種元素互相搭配組合,規定了世界的運轉方式。 從這個觀點出發,精簡、詳盡地整理日文結構,就是本書前18章的目的。章節分配大致如下:第1章首先區分「名詞、形容詞和動詞」三大句型;2~10章詳細介紹動詞句型的變化;11、13章剖析形容詞句型;12章則是轉向名詞句型。接著,14~15章討論輔助動詞,16章是動詞、助動詞的總整理,然後是17、18章關於日文文體的詳細說明。 最後,在19章我們請出村上春樹的

小說來測試本書的實用度;20章則是提出「結構論」作為往後日文研究的新方向。除了最後一章涉及深奧的理論問題不容易看懂之外,其他各章都力求淺顯易懂,避開晦澀難解的文法用語,以初學者容易掌握的生活語言重新界定重要的日文觀念。相信,即使是中級、高級程度的讀者,也都能開卷有益、刺激思考,對日文有更深一層體會。

話說日文進入發燒排行的影片

👩🏻💻本次重點

用唱歌的方式練習說日文!

小聲說:「要注意單字的重音喔~」

📚課程介紹📚

👩🏻💻Amazingtalker線上家教

http://user13719.psee.io/EM4J7

👩🏻🏫Gogovisor線上特別講座

https://pse.is/CY5M6

▶️訂閱頻道

https://goo.gl/q6iUfT

📝日文筆記部落格

https://armitagejp.blogspot.com/

👥日文筆記臉書社團

https://goo.gl/3U3FeG

👩🏻🎓關於奧美蒂...

臺北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系畢業

透過自學考取日本語能力試驗N1證書

經營Youtube頻道「奧美蒂的日文筆記」

分享經驗並提供自學管道與素材

背景圖片:Pixabay

背景音樂:https://www.bensound.com/

#日文 #日語 #教學 #日本 #口說 #發音 #練習

由日中兩語探討品詞對於認知的功能

為了解決話說日文 的問題,作者林文蓮 這樣論述:

語言學裡,品詞是為了分析文法構造,進而達到認知語意的目的。目前中、英、日文的研究皆有品詞論,但是,中文無法藉由形式區分品詞,中文的品詞研究一直存在著諸多爭議。本篇論文要以語言學的角度分析中英日的品詞是否具備認知的功能。本論文共分五章,序論闡明研究動機及目的。第一章首先說明何謂品詞,闡明在語言學中品詞的定義為何,品詞分類的依據、分類的目的及品詞的特徵,以做為整篇論文理論的基礎。第二章考察中、英、日文的品詞分類的現況。第三章則要檢視現行中、英、日文的品詞是否分別符合第一章所闡明的語言學中品詞的定義,並以實際的例子來應證中、英、日文的品詞是否具備認知的功能。根據前三章的研究結果顯示,日文及英文的品

詞分類皆符合語言學當中品詞的理論,也就是皆為客觀的「文法性質」分類。換句話說,日文及英文品詞的結合形成的構造關係具普遍性,因此可藉由品詞分析句子的構造,進而達到認知的目的,也即品詞為認知的前提,具備認知的功能。但中文的品詞因為只是個人主觀對於「語意」認知後所做的説明,所以不具備認知的功能,明顯的違反了語言學中品詞的語法意義。根據前三章的考察,可得到目前中文品詞分類在認知上無效的結論,所以第四章「文法範疇≠語意範疇」闡明目前中文品詞論最大的問題點所在,也就是誤將「語意」當成了「語法」的研究。第五章則論述為何中文的研究會產生這樣的錯誤?原因是因為西洋語言的文法被誤認為是所有語言的文法,導致研究中文

的學者努力的模仿西洋語言文法,所以中文存在著「品詞論」的迷思。故打破現行錯誤的研究觀念,在研究語言時依照各語言的特徵尋求其認知過程才是語言研究中所應有的心態是本論文的結論。

獨舞(獨家限量簽名版)

為了解決話說日文 的問題,作者李琴峰 這樣論述:

博客來獨家限量簽名版 台灣首位,獲日本群像新人文學獎優秀作。 紀大偉、楊佳嫻/專文導讀 我就是我,就算渡過大海,說著另一種語言,也什麼都不會改變。身為自己,這就是我生命苦難的根源── 作為女同志降生於世的趙迎梅從小便感到與世界格格不入,小學時經歷暗戀之人意外的死亡之後,從此便為死亡的念想所糾纏。高中時期與心儀的女孩交往,卻在畢業之後遭遇一場「災難」,使得命運從此轉暗。為了逃離過去,趙迎梅改名趙紀惠,在大學畢業後移居日本,融入日本職場生活,過著平靜的時光。然而過去的黑影終將追趕而至,逼得趙紀惠再次踏上逃亡之旅── 台灣出身、二十三歲時旅居日本,李琴峰首次以日語創作,即獲

日本群像新人文學獎優秀作,為台灣獲此獎第一人。 繁體中文版由作者本人親自譯寫而成。 作、譯者簡介 李琴峰(Li Kotomi) 中日雙語作家,日中譯者。期許能右手寫小說,左手做翻譯,兼之以嘴口譯,當下目標是靠語言文字養活自己。 一九八九年生於台灣,十五歲自習日文,同時嘗試以中文創作小說。二〇一三年旅居日本。二〇一七年首次以日語創作的小說《獨舞》獲選第六十屆群像新人文學獎優秀作。目前主要以日文書寫,在日本各大文學雜誌發表作品,有短篇〈流光〉、〈亞細亞的漂浪〉等。 個人網站:www.likotomi.com 導讀 從「獨舞」到「眾愛」──閱讀李琴峰小說 國立

政治大學台灣文學研究所副教授,《同志文學史》作者/紀大偉 台灣年輕作家李琴峰在日本得獎的小說《獨舞》一鳴驚人,已經榮獲多位日本文學專家盛讚。這部用日文寫成的小說一方面回顧1990年代英年早逝的作家邱妙津,另一方面展望二十一世紀的東亞同志人權運動,儼然成為勇於承先啟後的當代同志文學代表作。我必須強調,想要認識「台灣同志『跨世代』連帶」(從1990年代到現在)以及「台灣日本『跨國』連帶」的國內外讀者,都不能錯過《獨舞》。 我在這篇文章的工作,並不是要重複指認《獨舞》在「同志文學領域」的成就,而是要承認《獨舞》在「身心障礙文學領域」的貢獻。小說主人翁趙紀惠在小說開頭,就跟讀者偷偷承認:她

向日本人自我介紹的時候故意強顏歡笑,但是她心裡卻想著,「一段簡短的自我介紹引得大家笑聲不斷。當然,沒講的事多著,包括身為女同志,包括『災難』,包括憂鬱症,包括自己其實是以近乎逃亡的心情來到日本的」。也就是說,在《獨舞》載沉載浮的「衣櫃」(秘密)有好幾個:「女同志身分」是一個,揮之不去的「憂鬱症」也是一個讓人難以走出來的衣櫃。(至於「對災難憧憬」這個衣櫃,是指紀惠對於各種死亡的詭異期待。這個衣櫃跟憂鬱症其實是無法切割的。)不過,除了承認《獨舞》可以歸入身心障礙文學「領域」之餘,我也要描繪「從『獨舞』到『眾愛』」的軌跡。「獨舞」一詞固然來自書名,也來自於書中描述趙紀惠從小孤獨生活的生活樣態;「眾愛

」一詞看起來像是日本漢字(例如,像「若眾」),但其實是我自己隨手捏造的「獨 / 舞」對照詞:「眾」是「獨」的相反, 「愛」則算是「舞」一種對照。如果「獨舞」類似「顧影自憐」、「自怨自艾」(我在這裡沒有價值評斷的意圖),那麼《獨舞》敘事中,人與人磨合,或可稱為「走出獨舞」狀態的「眾愛」吧。……(節錄,全文請見本書) 再生之書 國立清華大學中國文學系助理教授/楊佳嫻 由在日台灣人李琴峰(1989-)以日文寫成的《獨舞》,主角趙迎梅/趙紀惠的情感資源──文學──複雜地鑲嵌在台灣當代文學、日本文學、中國古典文學交互參照的網絡裡。它是日本文學的一部分,也不妨視為台灣文學的外延。 就台灣

歷史的角度看,小說提及大事件如九二一大地震、太陽花運動,小範圍事件如台大百日維新,鮮明地標誌出新一代女同志成長的波折與記憶據點。就女同志書寫的意義來看,《獨舞》再三向邱妙津致意,讀者們當可在小說裡感受到一種氛圍,由台大校園、文學課室與社團活動共同催生,似曾相識讓人想起《鱷魚手記》;然而,李琴峰卻有意展現青春大觀園的負片,所謂「對同性戀最友善的大學」,其實充滿了人際的黑水,主角受過傷的身體與心,封閉成為一隻恐怖箱,也許自己都不知道伸手到裡頭去會摸到什麼。就文化交匯的意義來看,《鱷魚手記》中屢次叨念著太宰治、三島由紀夫,日本近代文學中關於羞恥、美、死亡和文學的思考,也已內涵為邱妙津作品的血肉,而李

琴峰則把這樣的邱妙津再吸收吐哺,使之能在日本文學中現身,也再次證明邱對不同世代台灣女同志自我認同塑成的長久影響。 然而,這部小說並非邱妙津顯靈版或轉世版,而是與邱妙津相距數個世代的年輕作者,展現了屬於台灣女同志文學文化活生生的遺產,也預備要說一個關於自己的故事──來自資訊求取迅速、交友管道相對便利、出走到異國相對自由、文化認同內容相對豐富的世代與社會中行走的女同志。可是,環境條件雖然轉好了,並不意味著做為女同志的孤獨感就能完全驅散。……(節錄,全文請見本書) 後記

濃密黑暗裡的一縷微光 作為一個在台灣出生且居住了二十幾年的台灣人,將自己的小說翻成繁體中文,還要寫個「繁體中文版」後記,說起來實在是件奇妙的事。 二〇一三年,我結束在台灣的大學學業,正式作為一個碩士班留學生移居東京,兩年後拿到碩士學位。又過半年,二〇一六年,我進入一家日商就業,親身體驗日本上班族的通勤生活。某個忍受著擠沙丁魚般客滿電車的早晨,窗外仲春景色旖旎,陽光燦爛灑落在鐵路兩旁花草樹木之上,望著眼前的一切迅速往後飛快流逝,突然間,「死ぬ」這個日文單詞從天而降,擊中了我。 「死ぬ」讀作「shinu」,望漢字生義也知道是「死亡」之意,初級日語便該學會

的動詞。然而那天早晨,我反覆玩味「死ぬ」一詞,發覺這個詞語帶著某種特殊的興味。在現代日語的動詞裡,以「ぬ」結尾的,唯有「死ぬ」一詞;同時,「ぬ」這個音節在日語裡,總帶著某種濕黏滑溜的感覺,與水澤湖沼有關,又有點陰暗的印象。擬態詞「黏滑地」為「ぬるっと」,「黏液」為「ぬめり」,「沼澤」為「ぬま」。或許死亡便是這樣一種意象,像一潭深不見底的湖沼,又像某種潮濕黏滑的液體如影隨形地膠著人類。「死」與「ぬ」這種必然性的結合,在語言學上當然純屬偶然,但這種饒富趣味的偶然卻深深吸引著我。在那瞬間,一些關於死亡的字句不斷自體內湧出,我本能地用智慧型手機將這些字句記錄下來,於是《獨舞》的第一段便這樣誕生了。

在我出道之後,屢屢被問及為何母語不是日語,卻要以日文寫作?對我而言,《獨舞》以日文寫成,既是偶然,也是必然。那天早晨的通勤列車上,「死ぬ」一詞恰好以日語的形式打到了我,於是《獨舞》便成了一篇日文小說;然而中文的「死亡」一詞確實不像日語「死ぬ」般,有著上述語言上的趣味,因此那天若打中我的是中文的「死亡」一詞,或許《獨舞》這篇小說便不會誕生。 《獨舞》寫成之後,我將它投至日本傳統代表性純文學新人獎之一的群像新人文學獎,幸運地獲選二〇一七年(第六十屆)優秀作品(相當於佳作,大獎從缺),由此得以外籍日本文學作家的身分進入日本文壇。會投稿群像新人文學獎也不是因為景仰村上龍或村上春樹(這兩位作家

都是以群像新人文學獎出道),單純就是截稿日期與限制字數的巧合罷了。二〇一八年春,《獨舞》單行本在日本上市,由舉辦「群像新人文學獎」的講談社出版;二〇一九年,經作者本人翻譯而成的繁體中文版由聯合文學出版社出版,因而得以送到您手中。 《獨舞》創作源起與出版時程大致如斯,而一讀之下,便不難發現其內容相當「台灣」,且相當「同志文學」。原因之一當然是因為我本身亦為同志族群,且確實承繼著台灣九〇年代風起雲湧的同志文學養分,有著不得不如此書寫的理由。另外由於首次嘗試以日文創作小說,半生不熟,只得就近從自身與周遭經驗取材,遂成了您所看到的如此樣貌。 進入新世紀之後,台灣的同志文學當然有所突破,不同

於八〇、九〇那個晦暗而籠罩著死之陰影的年代,新世紀的同志文學應當呈現著一種更加豐富而多元的面貌(說「應當」,是因為其實我並沒讀過多少本,慚愧),相較之下,《獨舞》仍充斥著苦痛、不安、自殺與死亡陰影,或許略嫌保守。然而不可諱言,雖然我本身經驗與趙紀惠略有不同,但類似的苦痛、不安與自殺念想,曾籠罩了我的整個青春期乃至大學時期,至今仍偶爾在午夜夢迴折磨著我。主體的傷痛不是一句「時代已經進步」就能解決,無關乎文學史或同時代文學的潮流如何,《獨舞》之於我而言是,有傷痕,所以必須書寫,如此而已。小說裡趙紀惠一面體認到「說不定自己已經算是幸運的了……畢竟自己避開了折磨邱妙津的九〇年代,得以在新世紀安度青春歲

月」,卻又一邊受著痛,便是此種心緒之反映。 創作《獨舞》時,有三位女性作家影響我鉅甚,作品裡也屢有提及,我想在此介紹。第一位不用多說,自然是邱妙津。對日本讀者(不論是否為同志族群)而言邱妙津仍頗為陌生,但對台灣讀者而言,想是再熟悉不過。創作《獨舞》那段時期,我是一邊讀著《鱷魚手記》的,因此在敘事文體上多少受了些影響。 第二位是賴香吟,特別是《其後》這部作品。閱讀《其後》是在創作《獨舞》的半年以前。《其後》不僅提供了一個不同視角,讓我得以重新回顧邱妙津死亡的悲劇,以及這悲劇對邱、賴兩人的意義與影響;同時它也提供了我一個契機,讓我深刻思考關於「治癒」這回事。可以說,若沒有閱讀《其後》,

恐怕便不會有《獨舞》的誕生。 第三位是台灣讀者較不熟悉的,日本女同志作家中山可穗。中山可穗生於一九六〇年,於一九九三年以處女作《駝背的王子》出道,從此致力書寫女同志戀愛故事,至今已出版近二十本作品,在日本女同志圈頗享盛名。不同於邱妙津與賴香吟,中山可穗的作品更有著一種大眾娛樂小說的取向,然而其華美文體,以及作品裡展現的那種對於戀愛的義無反顧,以及來自彼處的苦痛、不安、徬徨與悲哀,卻深深打動著我。其代表作《直到白薔薇的深淵》也多少影響了《獨舞》的創作。可惜中山可穗的作品裡至今唯一被翻成繁體中文介紹至台灣的,僅有二〇一五年的《愛之國》一書(聯合文學出版社),台灣讀者不太有機會感受其作品的魅力

。我由衷希望有天能以自己的譯筆將中山可穗的作品介紹給台灣讀者認識,如此想必便是一大幸福。 除上述三位女性作家外,在日本文壇有所謂「越境文學」的作家如楊逸、温又柔、橫山悠太,有他們在前面開路,才讓我能更加盡情地悠遊於漢字與假名之間。而本書得以在台灣出版,也該感謝「內容力」公司創辦人黃耀進先生的引介,以及聯合文學出版社周昭翡總編輯和蕭仁豪主編的賞識與協助,在此致謝。 正如書名《獨舞》所示,「黑暗中的獨舞」為此部作品的重要意象,同時這也是一個自青春期開始便糾纏我多年的意象。它意味著無邊無際的孤獨,舞蹈是為了求生,但生存只會帶來更深的寂寞,為了消解寂寞又必須舞動,於是只得陷入無窮無盡、無可

救藥的輪迴。舞者只能期盼在濃密的黑暗之中閃現哪怕是那麼一縷微光,藉以打破輪迴,刺穿黑暗,終息獨舞。 然而那一縷微光具體究竟意味著什麼,卻因人而異,期盼的過程也宛如凌遲。之於趙紀惠,之於我,是否已經覓得那一縷微光,至今我仍不敢斷言;但若有讀者有著類似的、無邊無際的孤獨,且同樣渴盼著那一縷救贖的微光,那麼我衷心希望這部小說,能成為尋覓那縷微光的,一個至細至微的小小線索,如此作為作者,便是萬幸。 二〇一八年十一月五日 於日本神奈川縣新子安 01 死。 死亡。 兀立於高層辦公大樓的二十三樓,她一邊透過大面玻璃落地窗俯瞰城市霓虹爍閃,一邊反覆在心裡玩味著這個詞語。 多麼悅耳的詞語,輕柔似微

風低語,柔軟如夢境絨毯。 她並非對死亡懷抱著什麼特別的憧憬,但對生存卻也沒什麼執著。還活在人世之時,她會盡可能地努力活著,但若有天生存的苦痛超越了得以忍受的範圍,或許她便會毫無猶豫地選擇死亡吧。 這樣的生死觀在這世上是否少見,她不得而知。或許大家只是嘴上不說而已,其實心裡的想法都大同小異。 例如她現在俯瞰的這片風景,穿梭其中如蟻群般忙碌來去的人們,有多少人是即將面臨死亡的?或許有人會從高樓樓頂縱身躍下,有人會在電車疾駛而過的瞬間跳入軌道,又或許有人為了慶祝結婚紀念日,正在前往某處高級餐廳的路上遭遇車禍。在她看來,所謂「活著」不過是一種偶然所造成的結果罷了。 「人類早點滅亡就好了。」 她突然想起

昨天她不小心說出口的這句話。說日文時就是這樣,有時候管不住嘴,心裡所想的還來不及過濾,便衝口而出了。 那時他們在公司餐廳裡,早她兩年進公司的岡部前輩正滔滔不絕地談論著經濟的話題。岡部畢業於東大,身材高瘦,一張臉戴著眼鏡看起來活像隻眼鏡猴,但是腦筋轉得極快,對數字與計算的敏感程度也是部門內同事公認的。他說,日本現在負債已超過GDP兩倍以上,不久的將來日幣肯定會史無前例地大貶值,所以最好看準時機早點把資產都換成美金才好。同桌的員工無一不認真地聽他開講,她卻只是漫不經心地發著呆。理論上,這種關於未來的現實話題對年僅二十七歲的她來說應該是密切相關的,但她心裡卻總覺得事不關己,彷彿有一道雖然眼不可見,卻

永遠無法跨越的高牆橫阻在她的前方似的。十年、二十年後的世界,在她聽來彷彿是百年千年般的遙遠未來,她總覺得,在那世界裡自己理所當然地將不復存在。

話說日文的網路口碑排行榜

-

#1.2023 Star1 雜誌哪裡買櫝還珠 - dizxty.online

話說 今日工作時媽媽突然打電話來,說收到果籃了,問我怎樣處置。 ... 台灣的日文雜誌幾乎都是由代理商進口的, 再由代理商發行到各家書店或是網路書店的, 之前台灣 ... 於 dizxty.online -

#2.還在用朋友聊天方式說日文?只要改變一句話,就能翻轉印象!

書名:《職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利》 作者:齋藤孝出版社:日月文化/EZ叢書館出版時間:2022年2月9日. 於 reading.udn.com -

#3.台北車站有什麼好吃的

到美國結婚去話說從頭線上看. 0.01 秒. 集品8. 蔬食蔬適. 台南醫美診所. ... 貓抓板日文. 年獸的故事ppt. 品客新包裝. 小魔豆. Ipad2 畫素. 於 singaporenews.nl -

#4.「~ということ」的三種用法-社群貼文 - 王可樂日語

最後總結一下,「~ということ」可以用來表傳聞,也能說明「事物的內容及定義」,或者敘述結論或用來「換句話說」。這是N3必考的內容,請同學一定要熟悉喔! 於 colanekojp.com.tw -

#5.博客來-寫給無法完整說出一句日文的人【全彩情境圖解版】(附 ...

書名:寫給無法完整說出一句日文的人【全彩情境圖解版】(附「Youtor App」內含VRP虛擬點讀筆), ... 職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利. 於 www.books.com.tw -

#6.てか、つうか、というか、ていうか【日文會話口語文型】#4

今天的 日文 日本人度喜歡影片請給我們一個Like和分享出去 ... 日馬來西亞華僑)女主角:Yuma(留台經驗日本人)【 日文 口語文型】學 日文 系列這. 於 www.youtube.com -

#7.繁體中文討論串:: Idol Showdown General Discussions

日文 介面也試過了,不過我筆電裡載的就有? ... 話說2p確定鍵是哪顆?(找到了是M). Last edited by アニメ七海; May 7 @ 8:37am. 於 steamcommunity.com -

#8.Re: [閒聊] 萬代:賺爛了賺爛了- 看板C_Chat - 批踢踢實業坊

話說 萬代跟南夢宮合併時名字是叫南夢宮萬代不知什麼時後開始變成萬代南夢宮是 ... RbJ: 應該是英文社名取反了,日文一開始就是萬代在前面05/19 17:43. 於 www.ptt.cc -

#9.大葉大學應用日語學系

學年/學期 課程名稱 上課日期 110/1 SDGs簡報成果發表會(線上視訊演習) 110.12.16 110/1 日語學習×SDGs(線上視訊演習) 110.12.02 109/2 商務日語會話(線上視訊演習) 110.04.27 於 dj.dyu.edu.tw -

#10.他對你真是好得沒話說。 是什麼意思查看翻譯 - HiNative

... 他對你真是惡劣得沒話說惡劣は悪い意味です白話は通常の話し言葉です|私も同じ!!!(๑•̀ㅁ•́๑)✧ 也謝謝你讓我有練習日文的機會! 於 tw.hinative.com -

#11.【就愛日文】出清下殺3折 非二手書 限時優惠先搶先贏 《話說 ...

直購價: 77 - 77, 庫存: 1, 物品狀況: 請參考商品說明,物品所在地: 台灣.桃園市, 價格更新時間:2015-07-26, 上架時間: 2013-01-25, 分類: 書籍雜誌> 語言學習> 日語> ... 於 www.ruten.com.tw -

#12.攤販日文

話說日文 的祭典與緣日有甚麼不同呢? お祭り・おまつり( 聽發音) o-ma-tsu-ri・祭典擺攤日文,大家都在找解答。可說) 屋台やたい: 指可移動有棚的 ... 於 ybejapuc.cncollege.es -

#13.作假・論文抄襲・詐騙的日語怎麼說? - 小狸線上日語教室

我覺得有句話說得很好,「在決定接受接受那份看起來多金、好到不可思議 ... 中文說:「金盆洗手」,日文卻說「足を洗う」,很多關於身體部位的慣用句 ... 於 www.hikky.com.tw -

#14.日檢完勝500題n3 2023

文法日本語日語日文.6cm (高/寬/厚) 版次:1 出版日:2015/11/05 中文圖書 ... 日語有句話說「習うより慣れろ」,也就是「熟能生巧」, 在實際上場 ... 於 estirecez.online -

#15.職場日語語彙力電子書,作者齋藤孝- EPUB | Rakuten Kobo 台灣

在Kobo 閱讀齋藤孝的《職場日語語彙力學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利》。當面洽談、擔任翻譯、出席會議、日文簡報只要改變一句話, ... 於 www.kobo.com -

#16.日本的「伝統的工芸品」是什麼?只要看完這篇文章就夠了。

話說 ,日本的「伝統的工芸品」是什麼? ... 一般來說,日文中「伝統工芸品」的用法,跟我們中文的概念有點類似,只要是用自古流傳的技術製作出來的 ... 於 lapeacefulday.com -

#17.日文週日學苑 - 東吳大學推廣部

日文 週日學苑. Course. 日文經常班. 日文JN一三五晚班(含一三晚高階)日文JD二四晚班日文JM三五早 ... 話說日本-全日語專題會話課程. 報名時間:2023-03-16~2023-05-06 於 www.ext.scu.edu.tw -

#18.「喇低賽」的日語你一定不會說!5句台灣人氣用語的日文教學

話說 你今天的衣服很可愛耶!) 「茶化しているのバレバレだよー!」(別呼嚨我,太明顯了!) · ... 於 www.letsgojp.com -

#19.虎之穴台北店on Twitter: "【5/24 女性向日文同人誌預計進貨 ...

【5/24 女性向日文同人誌預計進貨清單更新!!!】 ... 話說之前公布的黃金週書單已經夠豪華了,沒想到這段時間虎之穴台北店又成功取得了將近370項女性向 ... 於 twitter.com -

#20.[進階單元1] 加法學習法+「それ」の使い方①

如果以日文檢定作為標準的話,「基礎文法」的程度大約是在「N3〜N5」,而我們 ... 「つまり」「すなわち」都是中文「換句話說」的意思,「つまり」很 ... 於 jp.sonic-learning.com -

#21.「應該」「はず」、「べき」傻傻分不 - Quizlet

話說 市面上的許多日語教科書可真是不負責任,常常把重點擺錯了地方,不須多做說明的地方講的天花亂墜,讓學生看 ... 愛它中文意思的簡單,又恨它日文用法的複雜) 於 quizlet.com -

#22.新日檢n3 考古題下載烟囱小镇的普佩尔2023

在這裡給香港學日文,台灣學日文的人jlpt n3考古題下載的地方。jlpt考試 ... 1 了解日檢聽力題型俗話說「知己知彼,百戰百勝」,了解題型是準備考試 ... 於 esecegiz.online -

#23.如何變化?【というか,っていうか】用法解法,大量實用例文

【JAson日本語】日文N2文法「というか・ていうか」用法①中文意思「要說是~還是~」。 ... 意思③放於句首時表示轉換話題「話說回來~」。 於 jasonsensei.jp -

#24.日语口语学习_【原来这句日语这样说】别那么夸张! - 沪江日语

好的没话说! A:いやー、素晴らしい!いうことなし! 好得没话说。文句(もんく)なし。 A:这样可以吗 ... 於 jp.hjenglish.com -

#25.話說日文~~誰人跟我比 - 哭泣的紫牛探戈

最近老大在學校學了一些不三不四的順口溜回來-- [你係瞎米郎??].....他隨便抓個路人甲問道......(Tango同步翻譯--你是什麼人? 於 crytango.pixnet.net -

#26.話說日本第三版日語會話用書 - 蝦皮購物

日語會話課專用書#日文口說練習#日文學習書書況可聊聊確認哦購買話說日本第三版日語會話用書. 於 shopee.tw -

#27.日文結構的秘密﹝新裝版 - 敦煌書局

書名:日文結構的秘密﹝新裝版﹞,語言:日語,ISBN:9789868847927,出版社:明智工作 ... 換句話說,日文動詞變化就跟發音規律一樣,簡單易懂、清楚明白,這是日文結構鮮爲 ... 於 www.cavesbooks.com.tw -

#28.台大「火冒4.05丈」布條影射原住民加分原民立委嘆被傷害

對此,民進黨籍的原住民族立委陳瑩透過臉書溫情喊話說,曾有人認為原住民族的保障違反平等原則,但釋憲結果合憲,原住民升學保障都是「外加」, ... 於 www.ettoday.net -

#29.《不小心當了日文翻譯?新手譯者的教戰守則》新書講座

老司機把話說穿:如果有一句話你不知道中文要怎麼說,並不是告訴人家你日文有多好,往往是因為你看不懂日文原文的真正意涵。 2. 「中文沒什麼差別」 許多日文句子,用 ... 於 www.accupass.com -

#30.〔話說日文〕相關標籤文章第1頁 - 綠色工廠

如何編輯PDF 文件?AcePDF Editor Converter Pro 免費下載. 開工日心情還在放假?星巴克與大家一起開工,推出一日. 星巴克4 ... 於 blog.easylife.tw -

#31.話說日文廣播測驗@ Selina---生活的浮光掠影 - 隨意窩

話說 這個月在舉行某日籍航空廣播詞測驗我和陳小嚕被委任為主考官申明在先我的日文程度只是三腳貓功夫考三級覺得沾不上邊又不肯乖乖考四級哪像陳小嚕基本上應該是生錯 ... 於 blog.xuite.net -

#32.【日文學習】還在苦背日文單字嗎?靠「句子」學日文好處更多!

我以這種方式先學日文單字,接著再學習常見片語和句子。經過一段時間後,我發覺靠 ... 換句話說,你可以用你已經學過的日文去理解新單字的意思!. 於 ai.glossika.com -

#33.心經解釋

一起翻譯全句;換句話說;舉例美麗的花朵;舉例面對困難;遺跡! ... 【般若心經】般若波羅蜜多般若心經解析日文解說:色不異,天不異,般若心經全文解說,般若心經說 ... 於 kkhh.l5btita.com -

#34.延伸日語會話力(3) - 信義社區大學

... 開不了口、學過了單字語彙和文法卻有無法學以致用的無力感、 會說日文話題卻無法順利 ... 本過程的目的是聆聽後表達表達後聆聽、 換句話說是要用日文來進行會話。 於 xy.twcu.org.tw -

#35.便利No.1的日文!聰明利用日本旅行萬用單字「大丈夫」!

俗話說「郷に入れば郷に従え」(入鄉隨俗/gou ni i re ba gou ni shi ta ga e ),請試著理解「大丈夫」這個詞彙所代表的意思,並學習它的各種活用方式, ... 於 livejapan.com -

#36.來日文

挑tiāo 來挑去/何度も繰り返し選び直す. 場所"去" 日文翻譯: (2)(手紙を)出す.(電話を換句話說,日文中的「 行く」或 ... 於 ytyvyval.telefonodelclientemisterioso.es -

#37.跟下雨天有關的日文單字啦 - 彰化補習班日本語

話說 如果雨女遇到晴男(或是雨男遇到晴女),會不會發生什麼有趣的事呢?歡迎同學們分享自己的經驗看看喔! #蘋果美日語補習班 https://ringonokitaiwan. 於 www.ringonoki-tw.com -

#38.日文會話書推薦2023

Glossika 日文會話書推薦日文會話書推薦·推薦「職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利」、「Shadowing跟讀法[神奇打造日語表現力+ ... 於 neredekaldkla.online -

#39.日本人常用口頭禪(接續詞) - 日語學習天地

言っちゃ惡いけど:雖然說出來不太好,但~。 くりかえしもうすと:反過來說的話,話說回來,回過頭來說 自慢じゃないが:不是我 ... 於 japanese-jolson.blogspot.com -

#40.死黨、真正的好朋友 - Plurk

話說日文 跟韓文聽說很像,所以學日文後去學韓文或許也會比較好上手(?)XDD. ナツミ(≧∇≦)✧. 文法部份很像,不過韓文比較麻煩的地方是他們幾乎不用漢字. 於 www.plurk.com -

#41.音速語言學習(日語) - 「改變話題時的日文用語」... - Facebook

「改變話題時的日文用語」 當我們和別人聊天時,如果突然想改變話題、談另一件事情,日文該如何表達呢? 請見圖表〜 . 詳細例句如下(打字時貓咪一直 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#42.N3文法42「っけ」是不是~來著 - 時雨の町

日文 文法 · N3中級文法 ... け/んでしたっけ」,但形容詞沒有「❌かったですっけ」的說法,如果非得用形容詞可以換句話說,比方說「~かったですか? 於 www.sigure.tw -

#43.2023 日文會話書推薦 - buralaresecek.online

Unsplash 日文會話書推薦日文會話書推薦·推薦「職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利」、「Shadowing跟讀法[神奇打造日語表現力+ ... 於 buralaresecek.online -

#44.職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利

這本書收錄了很多「稍微轉換一下,瞬間提升好感度」的詞彙,非常適合職場上需要用到日文的上班族,或是想要到日本留學生活的人。 林潔?|專業翻譯、自由文字工作者 本書 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#45.fikri.pw - 2023 日文會話書推薦 - Yes

所 日文會話書推薦日文會話書推薦·推薦「職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利」、「Shadowing跟讀法[神奇打造日語表現力+從日常強化日語談話力] ... 於 fikri.pw -

#46.台亞帝雉卡降價

到美國結婚去話說從頭結局. 香港盛品酒店. Fellow 電子溫控壺900ml 黑色. 兩歲學習. ... 欸豆日文. 碧瑤到馬尼拉. 每日工時上限. 人生美碘藥水. 於 belgradenews.nl -

#47.標準日本語教學2023

日本語gogogo,感覺兩本內容各有優缺點,話說大家學標準日本語好像能另外買 ... 一些實用的文法教學,以及生活文章、新聞、甚至是音樂,反正跟日文有關的,何必博士都… 於 dexde.online -

#48.說文解字- 話日文成語(2-22)

「三人寄れば文殊の知恵」ということで、これについて皆で話し合っているうちに、きっといい解決方法が浮かんできます。」 這個例句的中文意思是:「俗話說:「三個臭皮匠 ... 於 enews.open2u.com.tw -

#49.職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利

作者: 齋藤孝 (著) ; 吳羽柔 (繪) · 學科分類: 語言文學類 · 書籍分類: 語言工具書 ; 日文 · 出版社: 日月文化出版股份有限公司 · 出版地:臺灣 · 出版日期:2022 · 語文: ... 於 www.airitibooks.com -

#50.camelka.online - 小善存綜合維他命2023

嚴選專利成分,吸收力也沒話說即使平時有養成攝取綜合維他命的習慣,若使用的成分本身對於 ... 電鍋紙巾蛋鬼怪主題曲stay with me remix 醃製白蘿蔔做法日文魅力意思. 於 camelka.online -

#51.日文中秋節Mid-Autumn Festival in Japanese - 日文東大前

「十五夜」指的是農曆8月15日的夜晚,換句話說就是月亮最圓最亮的一天。由於現今日本的曆法都採用西曆,沒有農曆的計法,因此一般日本人會將每年9月7日至10月8 ... 於 www.todaimae-japanese.com -

#52.牛雜炒麵333 - 正樹日語|滿足你的高階日語需求

話說 ,日文寫作是個很有用的能力, ... 這個步驟,讓我們直接學日本人講日文。 ... 這個步驟,讓你熟悉中文和日文想法的不同。 於 www.masakijp.com.tw -

#53.【日檢測驗準備與注意事項】日文檢定補習班- 菁英四季日本語

文法 · 先看出題內容,掌握關鍵問題點再回去文章中找答案 · 注意本文中和題目選項中的文末表現和內容 · 注意接續詞的前後轉折 · 「換句話說」或是有「重複描述」的地方是重點 ... 於 www.japanese-language.com.tw -

#54.話說淡水『淡水を旅しよう』 - 淡江大學- 日本語文學系

Ch4 馬偕、教會、學校. (日文版:マッケイ、教会、学校). 於 www.tfjx.tku.edu.tw -

#55.話說日文,話說的日語翻譯,話說日文怎麽說,日文解釋例句和用法

話說日文 翻譯:さて.▽舊小説でよく用いられる書き出しの言葉.話說宋神宗S…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋話說日文怎麽說,怎麽用日語翻譯話說,話說的日語例句用法和 ... 於 tw.ichacha.net -

#56.话说的日语意思- 中文翻译日文 - 沪江网校

沪江日语单词库提供话说日语怎么说、话说用日语怎么说、话说的日语意思、中文翻译日文、日文怎么说、日文怎么读、日文怎么写、解释、用法、例句等信息,是最专业的在线 ... 於 www.hujiang.com -

#57.RE:【問題】再次請教日文文法ところが和ところで - 哈啦區

それはそうと。 「 ところで,今日はおひまですか」 用於要改變話題時,開始說話的時候使用。話說回來。「話說回來,你今天有空嗎? 於 forum.gamer.com.tw -

#58.日語筆記:「~になる」與「~となる」有何不同? - 知乎专栏

日文 有一句話說得很好,「親になるのはやさしいが、親となるのは難しい」(要變成父母很容易,但要成為真正的父母很難)。只要是生下小孩,無論是誰都可以自然而然地「親 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#59.【東京迪士尼攻略】日本迪士尼樂園最新門票/交通/設施/快速通關

迪士尼迎賓中心裡每個飯店都有專屬櫃檯,看不懂日文,或是不太確定的話,就 ... 的入口,話說這列車也太可愛,裡外都是米奇造型,從開始就很歡樂。 於 mimihan.tw -

#60.善用30 分鐘日檢N3 樂樂過

俗話說「知己知彼,百戰百勝」,了解題型是準備考試的第一步!趕快來看看日檢n3 的聽力題型。 ... 【1-01交通篇:購票指路】 # 日籍教師全日文授課. 於 limanews.nl -

#61.【熟語】下世話不是說你「沒品」而是「俗話說」 - bellavienture

【熟語】下世話不是說你「沒品」而是「俗話說」 ... 俗話說眼見為實,據說是照顧,那我們就實際去看看吧。 ... bye 日文學習熟語下世話傳聞. 於 blog.bellavienture.com -

#62.國安局少校

藥局日文. Xa2 plus 跑分. 癌症秒. 小狗畫法. 世足和局怎麼辦. 崧騰股價. ... 話說高美. Line pay 鼎極卡visa jcb. 向日葵藝術工坊. 吃什麼可以豐胸. 於 dohanews.nl -

#63.2023 真三國無雙3 hyper下載 - osdvd.online

... 中文名稱:真‧三國無雙3 開發:KOEI 發行:台灣光榮語言:日文類型:動作檔案 ... 無法玩最後變成想玩還是PS2裝一裝用P2版上陣話說PS2真耐操10多年了現在Sep 6, ... 於 osdvd.online -

#64.俗話| ぞくわぞくばなし| 世俗的故事,八卦是什麼意思?-日文 ...

美麗的女人英年早逝——至少俗話說得好。如果是這樣,那麼我的妻子會去長壽。 俗話. 查看更多關於單詞俗話的照片. icon 錯誤報告! icon Facebook. icon Twitter. 於 mazii.net -

#65.大新出版集團::話說日本(本書另售學習CD2片) - 大新書局

大新書局提供專業日文學習教材,再搭配高科技點讀筆!讓日文自學者能學到最專業日文,並透過點讀筆解決語言自學者聽與說的煩惱! 於 www.dahhsin.com.tw -

#66.【商務信學日文】「こちら」(我這邊) 有時也等於「これ」(這個)

... 在這一封電子郵件的使用情境下,還有另一個意思,就是「這個」,也就是日文的「此れ(これ)」。換句話說: こちらの写真= これ(這個) = 我和他在 ... 於 agora0.gitlab.io -

#67.職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利

當面洽談、擔任翻譯、出席會議、日文簡報只要改變一句話,就能翻轉印象! 到了職場,還在用朋友聊天的方式說日文嗎? 曾得罪了日本人,卻不知道問題出 ... 於 readmoo.com -

#68.怎麼用英日文表達更糟糕的狀況 - 英語日語自學Easy Go!

看到標題,大家應該會先想到學校教的「更糟糕的是... = What's worse... = 更に悪いことに」。就好比中文有很多句子都可以換句話說,英日文也是如此, ... 於 happy-eng-jap.com -

#69.日檢完勝500題n3 2023

文法日本語日語日文.6cm (高/寬/厚) 版次:1 出版日:2015/11/05 中文圖書 ... 日語有句話說「習うより慣れろ」,也就是「熟能生巧」, 在實際上場考試以前,你還 ... 於 arded.online -

#70.中文比英文難,英文又比日文難? - Choyce寫育兒,旅行與生活

換句話說日文最簡單,中文最難學? 對外國人來說要搞懂中文的字型字意還有抑揚頓挫確實是一大關卡~~ 於 choyce.tw -

#71.怎麼用英日文表達更糟糕的狀況|方格子vocus

看到標題,大家應該會先想到學校教的「Whats worse... = 更糟糕的是... = 更に悪いことに」。就好比中文有很多句子都可以換句話說,英日文也是如此, ... 於 vocus.cc -

#72.【接續詞4】 ところで的中文意思& 用法- 宅宅の日語手帳

接續詞「ところで」是於 轉換話題 時的, 所以接續詞分類上也屬於「転換」( てんかん)。 中文意思是「話說回來」「話說」。 於 hkotakujapanese.com -

#73.【日文會話自學】和日本朋友討論京都的賞楓購物行程 - 永漢日語

這篇日文會話內容描述了日本進入10月之後,天氣逐漸轉涼,日本朋友之間開心地討論去京都車站周邊購物 ... A:話說回來,木村先生對京都真的很熟悉耶。 於 www.eikan.com.tw -

#74.話說日本: 日本を話そう| 誠品線上

話說 日本: 日本を話そう:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 相關類別. 日文語言 ... 於 www.eslite.com -

#75.【這字日文怎麼說】換句話說 - 一紀日文

【這字日文怎麼說】換句話說 ... 「言(い)い換(か)え」這字, 如同其字面, 將要說的改換一下說法, 所以就是換句話說囉。 於 jplearner.com -

#76.2023 聖火776 下載google - ferdinat.online

... sfc:聖火降魔錄托拉基亞776 日文攻略; sfc/fc/pc/md/gb 92年密技大寶典; ps 洛克人7:宿命的對決~日文攻略; sfc 太空戰士5 ·話說我還蠻迷喜歡玩FC聖火降魔錄外傳這 ... 於 ferdinat.online -

#77.话说- 维基百科,自由的百科全书

《话说》(日语:ってか tteka */? )是日本女子偶像团体日向坂46的第6张单曲,于2021年10月27日由Sony Records发行。同名标题曲由秋元康作词、浦岛健太及加藤优希 ... 於 zh.wikipedia.org -

#78.學姊有話說-李佳蓉- 台北 - 應用外語系

總覽 · 招生活動 · 112學年度各項招生日程表 · 112學年度應外系各管道招生人數 · 112學年度應外系日文組各管道招生人數 · 日四技甄選入學 · 日四技聯登 ... 於 afldep.takming.edu.tw -

#79.“话说”、“话说回来”的日语怎么说? - 百度知道

“话说”的日语是:ところで。 “话说回来”在日语里的说法:ところで。 学术上日语分为九州日语、关西日语、 ... 於 zhidao.baidu.com -

#80.唬爛產生器

繳交報告、湊字數、應付男/女朋友的好夥伴. *請輸入您的主題名稱. *請輸入字數要求(上限1000). 產生. Developer. Bill Hsu. Contact. 於 howtobullshit.me -

#81.中文.日文對照= 淡水を旅しよう: 中囯語.日本語註解- 淡江大學

話說 淡水: 中文.日文對照= 淡水を旅しよう: 中囯語.日本語註解-book. 於 uco-network.primo.exlibrisgroup.com -

#82.標準日本語教學2023 - oldumuladi.online

日本語gogogo,感覺兩本內容各有優缺點,話說大家學標準日本語好像能另外買 ... 一些實用的文法教學,以及生活文章、新聞、甚至是音樂,反正跟日文有關的,何必博士都… 於 oldumuladi.online -

#83.俗話說休息是為了走更長遠的路!的日文翻譯 - 繁體中文

俗話說休息是為了走更長遠的路!的翻譯結果。 ... 結果(日文) 1: [復制]. 復制成功! ことわざにあるように、休憩を取ることは長い道のりを行くことです! 正在翻譯中. 於 zhcnt3.ilovetranslation.com -

#84.真三國無雙3 hyper下載- 2023

... 三國無雙3 開發:KOEI 發行:台灣光榮語言:日文類型:動作檔案格式:EXE(安裝 ... 無法玩最後變成想玩還是PS2裝一裝用P2版上陣話說PS2真耐操10多年了現在Sep 6, ... 於 weipangen.pw -

#85.修但幾勒!日文的等一下不是只有講「揪斗(ちょっと)」啦

日本人是個相當看重他人感受的民族,因為擔心自己的一言一行會傷到他人,所以習慣不要把話說得太死、給對方有台階下,習慣在拒絕他人的時候也不會很 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#86.觀光日語| 認識日本祭典屋台名稱| 觀光篇(5)

話說日文 的祭典與緣日有甚麼不同呢? お祭り・おまつり ( 聽發音). o-ma-tsu-ri・ ... 於 kyoko.tw -

#87.關於一位癡漢的自白| FLiPER - 生活藝文誌

話說 中文跟日文都有「癡漢」這個辭,日文是寫成「痴漢」,其發音為chikan。看到日文「痴漢」這兩個字,千萬不要浪漫地以為它跟中文意思一樣,是 ... 於 flipermag.com -

#88.官網 - teamLab Planets TOKYO

換句話說,無論是否擁有該作品的NFT,被下載的作品都是相同的,它們都是真品。 作品顯示的是由teamLab選擇的文字“Matter is Void”。只有NFT所有者可以任意修改文字,而 ... 於 planets.teamlab.art -

#89.話說日文量詞有沒有偷吃步ㄚ- 廢文板 - Dcard

話說日文 量詞有沒有偷吃步ㄚ. 廢文. 2019年11月13日06:56. 有夠難 . 心情. 0. ・留言0. 文章資訊. 你可能感興趣的文章.. 心情15・留言30. thumbnail. 於 www.dcard.tw -

#90.新日檢n3 考古題下載烟囱小镇的普佩尔2023

在這裡給香港學日文,台灣學日文的人jlpt n3考古題下載的地方。jlpt考試時間無多。 ... 1 了解日檢聽力題型俗話說「知己知彼,百戰百勝」,了解題型是準備考試的第一步 ... 於 derdinnela.online -

#91.商務會話,日本語,語言學習,圖書影音 - MoMo購物

商務會話 · 職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利 · 敬語不怕!金子老師超簡單日文敬語訓練(MP3免費下載) · 上班族一定要會的英語實用句 · 大家的新聞 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#92.日文結構的秘密(新裝版) - 文化閱讀購物平台

換句話說,日文動詞變化就跟發音規律一樣,簡單易懂、清楚明白,這是日文結構鮮爲人知的秘密。 於 www.mybookone.com.hk -

#93.【連接詞】日文文章極重要的角色,能夠讓你的文章更流利

舉例來說日文的連接詞有: そして(和)、また(還…)、よって(因此)、つまり(換句話說)、結果として(結果) 等等。 而使用連接詞有兩大好處: 於 blog-tw.amazingtalker.com -

#94.おもてなし 從顧客變店員,日本服務業教我的事|張卉青Olivia

這句話說得不是沒有道理,因為良好的品質和服務,讓日本商品在世界上一直有著舉足輕重的地位。 ... 在日文裡,有所謂的平語、敬語、謙讓語。 於 crossing.cw.com.tw -

#95.處事當局有不同方法/雙重標準,「特別關照」下某一方,日文 ...

18 likes, 3 comments - TAMAGO Language Centre (@tamagolc) on Instagram on February 23, 2018: "【#蛋老師有話說】用日文講「特別關照」 話說同一件事, ... 於 www.instagram.com -

#96.「鬼」的日中對照研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

換句話說,日本人認為不是和自己同一陣線的人,或者是和自己邏輯概念不同的人, ... 日文的「鬼」雖然也包含了<死者靈魂>的語意,但是並非意指鬼魂的化身, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#97.職場日語語彙力:學會「日式思維」換句話說,溝通無往不利

這本書收錄了很多「稍微轉換一下,瞬間提升好感度」的詞彙,非常適合職場上需要用到日文的上班族,或是想要到日本留學生活的人。 林潔珏|專業翻譯、自由文字工作者本書 ... 於 www.crane.com.tw -

#98.[開箱] 日本甘樂和風鹽味糖(4種口味)/カンロいろはで塩飴

話說日文 名稱カンロいろはで塩飴似乎可以翻成五十音鹽糖,不過如果真這樣翻,購買的吸引力會下降吧. 由繁體中文等判斷應該是運來台灣再重新包裝的吧, ... 於 losnaker.blogspot.com