行人穿越馬路規定的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱麗安‧史迪格勒,戴嘉明寫的 烏托邦工具箱 和許添盛的 愛是你,愛是我:許醫師穿越真情烈愛的療傷處方(新版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站由道路交通安全規則與處罰條例探討行人交通之議題 - 公職王也說明:由此可知,「道路」包含供車輛行駛之「車道」,以及供行人行走之「人行道」與「行人穿越道」等。因此,車輛行駛於道路上時,便需依據相關規定行駛於其 ...

這兩本書分別來自遠流 和賽斯文化所出版 。

中央警察大學 交通管理研究所 周文生所指導 曾紹真的 行人道路通行安全管理之研究 (2010),提出行人穿越馬路規定關鍵因素是什麼,來自於行人、事故特性、交通安全對策。

而第二篇論文臺北醫學大學 傷害防治學研究所 白璐所指導 康翠娟的 不同的行人優先促進方案效果之比較研究 (2009),提出因為有 行人優先、事故傷害、安全社區的重點而找出了 行人穿越馬路規定的解答。

最後網站為期一個月!9月1日起路口安全大執法認定標準看這- 未來城市 ...則補充:... 其中汽機車路口不停讓行人及未依規定走行人穿越道均為執法重點。 ... 車搶越行人穿越道,及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路 ...

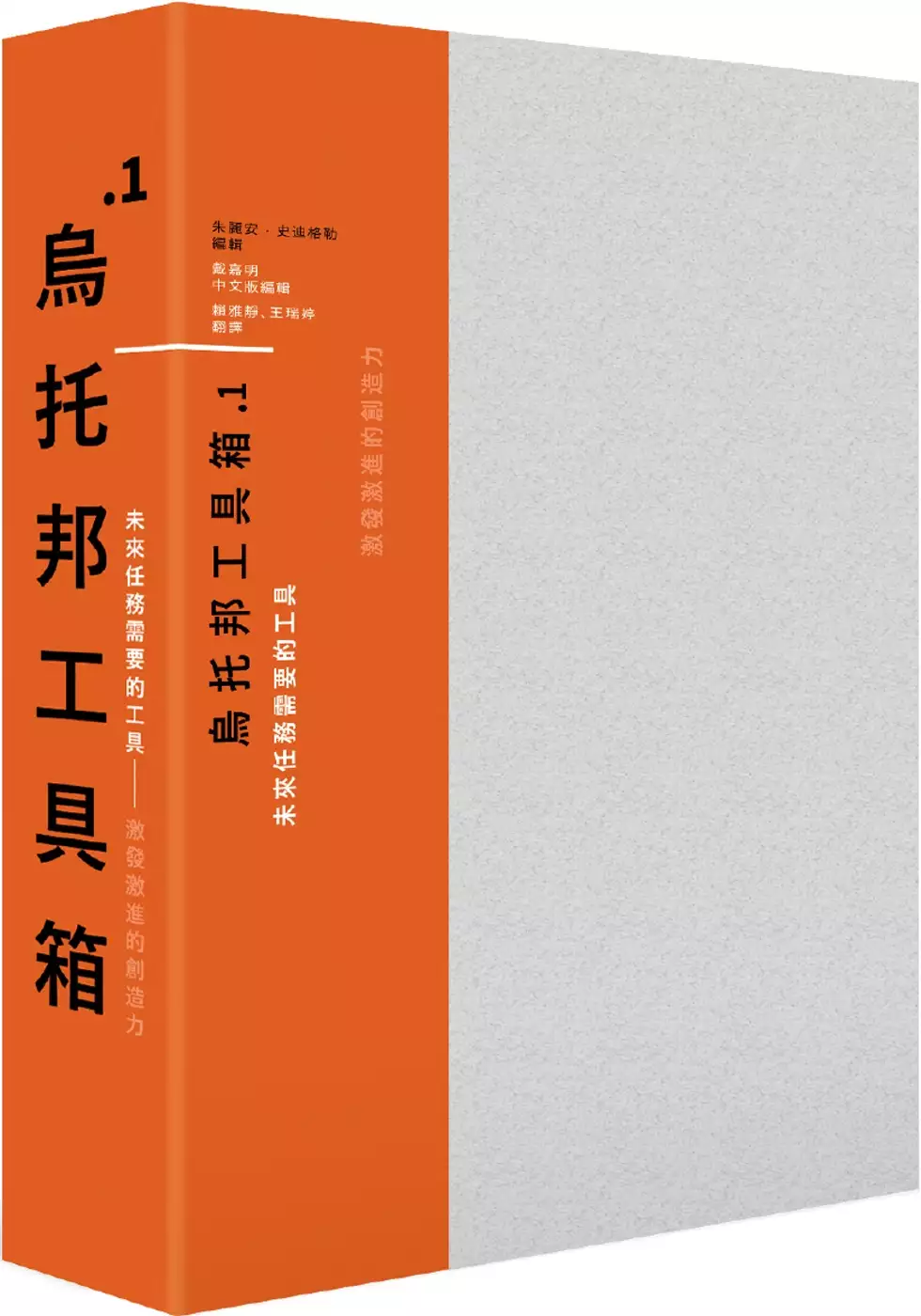

烏托邦工具箱

為了解決行人穿越馬路規定 的問題,作者朱麗安‧史迪格勒,戴嘉明 這樣論述:

2017年德國紅點設計獎 烏托邦工具箱,是對於未來工作的一種基本創造力的激勵。中文版的問世,是因應台灣以及全球在劇烈的時代變遷下,對當前社會的重要貢獻論述。本書聚焦在最珍貴的人力資源──創造力,為我們的共同生活設計未來。這本書是為無論在哪裡工作或生活在哪個社會中的所有人準備的,為加入台灣觀點,原書其中有關歐洲內容的一小部分將替換成與台灣相關的內容,如近年執行社會設計相關的最新成果。本書想傳達的是一種面向未來的態度,不僅將歐洲案例介紹給亞洲社會,同時也把台灣的觀點立場,增列到書中產生對話關係。 這是一本能在日常生活中發揮作用的操作說明書,書裡包含了文字論述、影像、談話、名言佳

文的摘錄與「Do-it-yourself」活動紀錄等,以創造力貫穿全書,收錄了藝術、科學、經濟、教育……等領域的文章;另外,書中穿插出現的空白頁面,提供讀者實踐的空間,讀者可以發揮創意,構思、塑造未來。

行人道路通行安全管理之研究

為了解決行人穿越馬路規定 的問題,作者曾紹真 這樣論述:

步行一般被認為是無須花費,又能減少私人運具使用,進而節能減碳的一種運行方式,而且更重要的是,它可促進、改善我們的健康狀況,遠離心血管疾病、中風以及慢性病風險侵襲,益處良多;然而根據內政部警政署事故資料分析結果顯示,我國97至98年交通事故傷亡程度以當事者類別(或所屬之乘坐車種)區分,「行人」當事人24小時內死亡人數計549人、佔24小時內死亡總人數12.72%;若以受傷人數觀之,「行人」當事人受傷人數計22,727人、佔所有受傷人數4.80%;無論從死亡人數或受傷人數觀之,「行人」族群發生交通事故之傷亡比例均僅次於機車、小客(貨)車,由此可見我國行人交通事故傷亡情形仍然嚴重;為期營造安全和善

之行人交通環境,達成降低行人交通事故之目標,本研究希望能從行人交通事故分析中,找出行人安全盲點,並從行人角度瞭解其對於自身路權認知、法規認知及對行人安全對策或相關議題看法,藉此探討我國未來行人道路通行安全改善方針。最終綜合行人交通事故及行人交通安全認知問卷分析結果,並參照文獻回顧與現況探討資料,研擬行人交通安全管理對策如下:一、確立以大眾運輸為主,私人運具為輔之都市交通發展政策。二、加強取締行人違規,以導正行人交通違規習慣。三、加強取締汽機車搶越行人穿越道等惡質違規,確保行人通行安全。四、執行清道專案排除路障、加強取締違規停車影響行人通行之問題。五、加強建置維護人行交通設施,以成為交通文明國家

。六、研修行人通行法令,並加強行人交通宣導。

愛是你,愛是我:許醫師穿越真情烈愛的療傷處方(新版)

為了解決行人穿越馬路規定 的問題,作者許添盛 這樣論述:

滿滿的「愛的能量」,讓你重新活在愛的恩寵裡 「老婆為什麼背叛我?她在婚後第三年就外遇了,而我竟然不知道?」 「我不想離婚,也不想離開小孩,我心中明白,如果沒有這段外遇,我也不想待在這段婚姻裡。」 「人一旦結了婚,像兩隻被黏在捕蠅紙上的蒼蠅,雖然近在咫尺,卻只能彼此對望,再也不能自由自在地遨翔天際。婚後過不了幾年,我就開始有了外遇,也就是現代人所謂的劈腿……」 「我這輩子永遠不會原諒他們,甚至想以『死』讓他們遭受所有人的譴責、讓他們的感情及交往蒙上我死亡鮮血的陰影,我要讓他們受盡咒罵、要他們永遠不能在一起……」 「當時非常痛苦,不自覺地,我拿起美工刀就朝手腕劃下

去,鮮血湧出的那一瞬間,彷彿有了一點寧靜的感覺,還有一種奇異的興奮……,當肉體的皮膚感覺到痛的時候,反而心沒那麼痛了!」 本書36則人生故事,是發生在許醫師諮商室裡個案的真情告白,在經歷了情感的周折與浮沉之後,他們藉由一場心靈的療傷之旅,回歸人性的基本面,從生命的轉彎處看到另一番不同風貌。 在每則真情故事中,許醫師從身心靈整合的觀點剖析親密關係,以「許醫師許願池」做了以愛為名的許願之旅,道出他對現今這個世界「愛的祈願」;並且以詩的形式表達了他在愛情關係裡所感受到最深的吶喊與痛楚的心情。 賽斯說,「愛」是一切存在背後的推動力,是將萬物連結在一起的無形膠水,也是所有喜怒哀樂、愛恨

情仇背後的原始面目。那麼,就讓我們一同來享受一趟愛的心靈SPA吧!

不同的行人優先促進方案效果之比較研究

為了解決行人穿越馬路規定 的問題,作者康翠娟 這樣論述:

背景:在國外文獻研究中指出,行人事故傷害占交通事故的2%,死亡卻占了13%8,明顯看出行人在交通上的弱勢。台灣在2002年的資料顯示,行人事故傷害也占交通事故的2%,行人死亡更占了全部交通死亡人數的15%,嚴重性不容忽視。臺北市於2009年9月舉辦聽障奧運,擴大宣導「行車要禮讓行人有保障」,並於聽障奧運場館、比賽地點周邊路口加強對於汽機車於轉彎時不禮讓行人優先通行之交通大執法;有些社區雖然不在政府政策介入的範圍,但也自行擬定了禮讓行人計畫,在社區範圍內執行,這些社區是經過國際認證的安全社區。目的:本研究旨在比較有無政策介入與是否為安全社區,在汽、機車對行人的禮讓行為上的效果,以找出較有利於未

來擴大推廣之介入方式,作為交通傷害防制策略擬訂之參考。方法:本研究依照有無政府政策介入與是否為安全社區,挑選臺北市4個行政區(內湖、中正、松山及南港區),並選擇4個型態相似之十字路口,以每週三天,每天分上下午時段,計算汽、機車禮讓率,並以SPSS12.0統計套裝軟體進行分析。結果:整體來說在施行中期,汽車禮讓率從原先58.7%上升至67.1%,機車禮讓率從原先50.2%上升至57.0%,達統計上顯著改變。由於有無政府政策介入與是否為安全社區,在汽、機車禮讓率的改變上有交互作用。因此,以單純主效果檢定:對有政府政策介入的非安全社區而言,其成效僅限於短期,介入結束後,汽、機車禮讓率便大幅下降,無政

策介入的非安全社區,汽、機車禮讓率一直偏低。對於安全社區,則無論有無政府政策介入皆有相當程度的汽、機車禮讓率,透過社區持久對行人優先的關注,其效果也延續較久。結論:車輛禮讓行人是應該持續推動的重要交通措施,且以短期間內之大執法方式其成效亦較為短暫。在通過認證的安全社區,有較正確的安全認知、較正確的安全態度、也有較正確的安全行為,在禮讓行人方面,亦是如此。顯見,透過社區由下而上自發的力量實施的行人優先方案,會比透過政府由上而下的施行方式來的長遠且有效。

想知道行人穿越馬路規定更多一定要看下面主題

行人穿越馬路規定的網路口碑排行榜

-

#1.我國行人用路安全認知之研究

2.1 行人穿越設施外允許穿越距離. 1. 我國規定. (1)查道路交通安全規則第134條第1款規定:「設有行人穿越道、人行. 天橋或人行道地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#2.關於我們 - 天秤座法律網

道路交通管理處罰條例第七十八條第三款規定:行人在道路上不依規定,擅自穿越車道者,處一百二十元罰鍰,或施一至二小時之道路交通安全講習,係為維持社會秩序及公共 ... 於 mobile.justlaw.com.tw -

#3.由道路交通安全規則與處罰條例探討行人交通之議題 - 公職王

由此可知,「道路」包含供車輛行駛之「車道」,以及供行人行走之「人行道」與「行人穿越道」等。因此,車輛行駛於道路上時,便需依據相關規定行駛於其 ... 於 www.public.com.tw -

#4.為期一個月!9月1日起路口安全大執法認定標準看這- 未來城市 ...

... 其中汽機車路口不停讓行人及未依規定走行人穿越道均為執法重點。 ... 車搶越行人穿越道,及行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越道路 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#5.模糊又彈性的道路環境,台灣如何終結「交通地獄」惡名?

舉例來說,《設計規範》只規定車道寬度「不得小於若干公尺」,卻沒有明確 ... 在道路中央增設行人庇護島、試辦Z字型行人穿越道,以及在路口行人斜坡 ... 於 theinitium.com -

#6.春節期間內湖地區交通事故高峰期行人事故增2成4 - HiNet生活誌

... 搶越行人穿越道」(占25.2%)及「未依規定行走行人穿越道」(占14.1%)等。 ... 讓行人優先通行,且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路,並遵守交通 ... 於 times.hinet.net -

#7.車禍求償可能嗎?違規過馬路遭撞 - 580法律網

車禍求償-法院判決 · 1.法官調查,肇事地點九十公尺外,設有斑馬線供行人穿越。 · 2.依據道路交通安全規則,在設有行人穿越道、人行天橋或地下道者,行人不得在其一百公尺 ... 於 www.law580.com.tw -

#8.對角線行人穿越道@ 交通法規的家 - 隨意窩

201006021321對角線行人穿越道 ?道路交通標誌標線號誌設置規則教案. 於 blog.xuite.net -

#9.停看揮動轉

人設置的穿越道路標線,常設. 置於交叉路口。 行人通過時,擁有優先路權,. 但也需依號誌指示行走,若未. 遵守規定將會處以罰鍰或施以. 道路安全講習。 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#10.道路交通安全規則第93 - 法源法律網-相關法條

汽車行駛時,駕駛人應注意車前狀況及兩車併行之間隔,並隨時採取必要之安全措施。 檢視現行法條, 第134 條, 行人穿越道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、人行 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#11.行人穿越馬路的刑責 - Wellcast

7.如此也可改善路口因為行人無限上綱路權,而慢慢走的時候所造成的車流回堵。 行人指在道路上以步行或奔跑方式行進的人,在世界各國的交通法規中,行人都是一個重要的概念 ... 於 833920460.wellcast.fi -

#12.尊重『行人路權優先』 保障行人用路安全

為保障行人安全,依道路交通管理處罰條例規定第一百零三條規定:汽車駕駛人在行近行人穿越道前,應減速慢行,遇有行人穿越時,均應暫停行人先行通過。這項規定強調了 ... 於 traffic.cyc.edu.tw -

#13.行人穿越道相關條文 - 交通法規不可不知

三、道路交通標誌前不得臨時停車。 第134 條. 行人穿越道路,應依下列規定:. 一、設有行人穿越道、 ... 於 ftp.ntct.edu.tw -

#14.桃園市都市人本交通設計要點

十三、道路交叉口整合設計應考量行人、自行車、機車、小汽車及大型車之行進動線, ... 三)路口行人穿越時間應視道路寬度,至少符合每秒一公尺步行速度,而學校、醫院 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#15.馬路如虎口保命五字訣「停、看、轉、揮、動」

為加強駕駛人禮讓行穿線行人及行人自身交通安全觀念,新竹縣政府警察局將針對上述違規行為加強取締。 行人穿越道路時,如果不遵守相關管制規定,很容易發生交通事故,警察 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#16.行人所向無敵嗎?

行人穿越 道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、 人行天橋或人行地下道穿越,不得在其一百公尺範圍內穿越道路。 於 forum.jorsindo.com -

#17.新修訂的道路交通安全規則,如何規範行人穿越道路 - 台灣法律網

台北縣政府警察局表示,行人穿越道路的範圍,根據道路交通安全規則第134條1項3款 ... 根據警察局統計,95年因行人未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋,而穿越道路 ... 於 www.lawtw.com -

#18.行人的安全| 交通新聞

行人 的安全 · 1.道路交通安全規則第133條規定:行人應在劃設之人行道行走,在未劃設人行道之道路,應靠邊行走,並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立阻礙 ... 於 168.motc.gov.tw -

#19.內湖交通事故過年達高峰未注意前車狀況最多| 大紀元

... 搶越行人穿越道」(占25.2%)及「未依規定行走行人穿越道」(占14.1%)等。 ... 讓行人優先通行,且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路,並遵守交通 ... 於 www.epochtimes.com -

#20.未行走斑馬線撞傷行人無罪〈解說:簡文玉律師〉 - 聯晟法網

二審法官根據信賴保護原則認定賴女依照道路交通安全規則行駛在車道上,依據道路交通規定,行人不得在其一百公尺範圍內穿越道路,而陳女未依法規行走 ... 於 www.rclaw.com.tw -

#21.公路總局-訊息公告

行人 在道路上是最弱勢的,通行安全應予保障與維護,交通法規已有明文規定車輛於行近行人穿越道或轉彎時,均應暫停禮讓行人優先通行。行人專用道和行人穿越道,是專門 ... 於 www.thb.gov.tw -

#22.[心得] 懇請各位開車騎車一定要先讓行人通過! - 看板car

其實就像下面說的在不確定是否有行人要穿越馬路,或者視線被死角或他 ... 台灣法律也規定駕駛有義務讓行人先通過吧不知道你所謂「誤導的點」在哪裡? 於 www.ptt.cc -

#23.學務處- 交通安全宣導---行人篇

2.道路交通安全規則第134條規定:行人穿越道應遵守警察、專用號誌之指示前進。未設置之路段,應注意左右有無來車,小心迅速通過。 於 hs.nnkieh.tn.edu.tw -

#24.行人的路權為何? - 臺東縣警察局

(一)行人應在劃設的人行道行走,在未劃設人行道的道路,應靠邊行走。 (二)行人應經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越道路,不可再以上設施100公尺範圍內任意穿越 ... 於 www.ttcpb.gov.tw -

#25.交通安全您不能不知道系列(十)了解行人路權

老年人動作較慢,如果遇到綠燈秒數不足時,可以向駕駛揮手後穿越馬路。 Q, 根據道路交通管理處罰條例第78條規定,行人不依標誌、標線、號誌的指示或警察指揮,可處新臺 ... 於 roddayeye.pixnet.net -

#26.獨/洗刷行人地獄!轎車不禮讓行人挨罰警嚴抓斑馬線「3枕木 ...

... 過馬路的行人實在太靠近,被警方依「不禮讓行人」開罰,事實上在穿越道上, ... 行人和轎車之間就只有不到1公尺距離,遭到取締未依規定禮讓行人。 於 www.msn.com -

#27.行人過馬路沒走斑馬線,小心被開罰!盤點多數人不知的違規行為

三、不依規定,擅自穿越車道。四、於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立,足以阻礙 ... 於 www.storm.mg -

#28.行人違規導致肇事應先負百分之七十比例的肇事責任。

尊重行人路權時也應該顧及其他用路人權益,現況許多人因為" 行經行人穿越道不依規定禮讓行人優先通過,因而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者,加重其刑 ... 於 join.gov.tw -

#29.行人未依規定逕行穿越馬路車禍相關疑問,各位律師大家好

行人 未依規定逕行穿越馬路車禍相關疑問 · 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、 · 二、未設有前款設施之交岔路口,行人穿越道路之範圍,應於 ... 於 www.law110.com.tw -

#30.未禮讓行人罰款多少?2022最新申訴、檢舉、法條一次看!

根據道路交通管理處罰條例§44,汽車駕駛行經行人穿越道有行人穿越時,不暫停讓行人先行通過者,處$1200以上,$3600以下罰鍰。 於 lawplayer.tw -

#31.行人違規穿越道路遭無照騎士撞上身亡- 社會 - 自由時報

62歲郭姓男子9月30日下午4點無視下課時間車流量大,竟違規穿越基隆市北寧路2號前道路,遭無照 ... 郭男穿越馬路時未依規定行走行人穿越道,被撞身亡。 於 news.ltn.com.tw -

#32.行人穿越馬路罰款多少? - 被貓撿到的幸福- 痞客邦

道路交通管理處罰條例第78 條行人在道路上有下列情形之一者,處新臺幣三百元罰鍰一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。 二、不在劃設之人行道通行,或無正當理由,在 ... 於 maybird.pixnet.net -

#33.交通安全月月來越安全 - 宜蘭縣政府警察局

遇有行人穿越時,無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示,均應暫停讓行人先行通過;另外第134條規定,行人穿越道路時如在設有行人穿越道、人行天橋過 ... 於 www.ilcpb.gov.tw -

#34.行人穿越馬路「沒走斑馬線、違反號誌」 不適用帝王條款

中市交大執法組長向群欽:「行人也不能侵犯到其他車輛的路權,擅自穿越車道也就是說會違反到,我們道路交通管理處罰條例。」 警方強調行人未依規定按照小 ... 於 www.setn.com -

#35.9月交通新制上路前必看!車不讓人最高罰3600 - 早安健康

針對「汽機車不停讓行人」、「行人未依規定行走行人穿越道」等5大項目, ... 原因除了車不讓人,也有許多事故發生是源於行人並未依照規定穿越馬路。 於 www.edh.tw -

#36.何謂行人路權? - 致理科技大學

行人 應在劃設之人行道行走,在未劃設人行道之道路,應靠邊行走,並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立,阻礙交通。 行人路權相關法規2. 行人穿越道路安全之 ... 於 sa206.chihlee.edu.tw -

#37.行人隨意穿越道路被車撞=雙方皆過失傷害罪截至5月共11人 ...

新北市交通事件裁決處統計,今年截至5月底新北市因行人違規穿越道路引發肇事 ... 依據道路交通安全規則第134條規定,設有行人穿越道、人行天橋或人行 ... 於 www.kingautos.net -

#38.馬路如虎口! 日行人如「忍者」閃躲違規車輛 - 華視新聞

影片推出1年後,岡山縣的交通安全大幅改善,禮讓行人過馬路的車輛,從1 ... 會停下來,讓行人先過行人穿越道,根據日本的交通法規,車輛必須禮讓行人 ... 於 news.cts.com.tw -

#39.誰也不讓誰~行人與駕駛人的戰爭!! - 零事故研究所

行人 違規原因當中,「未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋」所佔比例最高,顯示行人經常因為貪圖便利,而沒有依規定正確通過馬路;此外,「穿越道路未 ... 於 carrisk.cathay-ins.com.tw -

#40.新北交通局提醒:行人任意穿越道路既危險又違法 - Newtalk新聞

交通局長鍾鳴時表示,依據道路交通安全規則第134條規定,設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,行人穿越道路時,必須經由行人穿越道、人行天橋或 ... 於 newtalk.tw -

#41.行人未依規定擅自穿越車道,是罰300元,不是1800元。

【錯誤】網傳「9月開始過馬路一定要走斑馬線,被警察抓到違規穿越馬路,開罰單1800元」? 一、依據現行《道路交通管理處罰條例》第78條,行人未依規定 ... 於 cofacts.tw -

#42.行人穿越道路注意安全 - YouTube

《小斑馬❤️的叮嚀》今天~小斑馬要提醒 行人穿越 道路要注意哦 案例分享1. 千萬不要闖紅燈2. 地上畫有「雙黃線」以及設有「分隔島」的路段, 行人 都是 ... 於 www.youtube.com -

#43.撞傷違規穿越馬路者的法律責任

開車撞到違規穿越馬路者,若造成死傷。 ... 快速道路禁止行人走上去,駕駛人若依規定行車而撞死違規走上高速公路或快速道路的行人,基於信賴原則應可以免除刑事責任, ... 於 sunrisetaipei.com -

#44.行人任意穿越道路新北裁決處:危險又違法 - 台灣好新聞

新北市交通事件裁決處統計,去(110)年因行人違規穿越道路引發肇事申請 ... 李忠台表示,依據道路交通安全規則第134條規定,設有行人穿越道、人行 ... 於 www.taiwanhot.net -

#45.看得懂法律條文的請進~ "行人要走斑馬線嗎" ?? - Mobile01

(一)民眾任意穿越馬路,依據道路交通管理處罰條例第78條第2、3款規定:「不在劃設之人行道通行,或無正當理由,在未劃設人行道之道路不靠邊通行處新 ... 於 www.mobile01.com -

#46.行人真的都是對的嗎? - 跟著黃律師學法趣!

我國行人優先權的法律規定主要如下列:. 道路交通安全規則第103 條:「 汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前,應減速慢 ... 於 publish.get.com.tw -

#47.路權?百尺內無斑馬線「准」穿越路口 - TVBS新聞網

... 因為她沒遵守路權相關規定,過馬路當然得走斑馬線,不過TVBS卻發現,根據交通法規,如果路口剛好沒標線,附近100公尺內又沒有行人穿越道的話, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#48.應遵守之規定,下列敘述何者錯誤? (A)設有行人穿越道..

有關行人穿越道路,應遵守之規定,下列敘述何者錯誤? (A)設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越,亦得在其一百公尺 ... 於 yamol.tw -

#49.斑馬線上行人最大?闖紅燈被撞照賠駕駛人

網友也留言:「汽車行近行人穿越道前應減速慢行,遇有行人穿越時,無論有無交通 ... 依道路交通安全規則之諸多規定,如「轉彎車應暫停讓直行車先行」、「左方車應暫停 ... 於 www.jongyuanlawfirm.com -

#50.道路交通安全規則| 第六章行人 - 六法全書- mywoo

行人穿越 道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越,不得在其一百公尺範圍內穿越道路。 於 laws.mywoo.com -

#51.友善列印 - 桃園市政府交通局

在道路交通管理處罰條例有以下相關規定: 。第44 條:「汽車駕駛人,駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時,不暫停讓行人先行通過者,處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下 ... 於 traffic.tycg.gov.tw -

#52.路口大家安全。 行人路權的保障: 「道路交通安全規則」第 ...

行人 應行走在劃設之人行道;不得在道路上奔跑嬉戲、阻礙交通;附近100公尺內有 行人穿越 道、人行天橋或地下道,不得隨意 穿越 道路,不可跨越護欄、安全島來 ... 於 www.facebook.com -

#53.英式過馬路(下):如果行人也「兩段式穿越」會更安全嗎?

所謂交通寧靜區(Traffic Calming)的其中一種控制方法就是擺設行人避車島。 上圖2是號誌控制路口的穿越道,很明顯的一個庇護設施在道路中間。而且就算是 ... 於 www.thenewslens.com -

#54.行人法規@ 交通安全-為愛禮讓安全知多少

行人 相關法規行人路權:「行人路權」就是行人使用道路、優先通行的狀況。 行人穿越道是專門提供給行人使用的,車子不能侵占或行駛在行人穿越道上面; ... 於 jianzhe0917.pixnet.net -

#55.交通新知-行人我最大?這些判決打臉:亂闖被撞照賠

評析:. 關於行人之路權規定於,道路交通安全規則第103條規定,汽車行經行人穿越道、未劃設 ... 於 sf-personalinjurylawyer.com -

#56.【誤導】過馬路沒走斑馬線被警察抓開罰單1800元?錯誤罰鍰

不走斑馬線、任意穿越馬路是違反交通安全規則的,根據道路交通安全規則第134 條規定:行人穿越道路,應依下列規定: 1、設有行人穿越道、人行天橋或人行 ... 於 www.mygopen.com -

#57.過馬路應走行人穿越道請勿任意穿越 - 嘉義市政府

一、不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮。 · 二、不在劃設之人行道通行,或無正當理由,在未劃設人行道之道路不靠邊通行。 · 三、不依規定,擅自穿越車道 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#58.行人路權

行人 應經由行人穿越道、道穿越道路,不可在以上設. ... 汽車駕駛人行駛人行道或行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行,因而致人受傷或死亡,依法應負刑事責任者,加重 ... 於 life-stud.tut.edu.tw -

#59.行人安全 - 生教組-交通安全

行人穿越 道是專門提供給行人使用的,車子不能侵占或行駛在行人穿越道上面;所以行人在使用穿越道時即擁有路權,其他的汽機車都必須禮讓通行。 道路交通安全規則第103條規定 ... 於 affairs.kh.edu.tw -

#60.警察大人,請給我一次機會!(農委會) - 行政院農業委員會

沒想到一穿越馬路就被路旁的警察先生攔下來,警察先生告訴阿水伯,他沒有依照規定走行人陸橋或行人穿越道,擅自穿越車道,依道路交通管理處罰條例第78條第四款規定,要 ... 於 www.coa.gov.tw -

#61.宣導專區 - 基隆市警察局-交通警察大隊

穿越道路時則必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道,不可跨越護欄、安全島來穿越馬路。 汽機車未禮讓行人優先通行處罰法令規定1.道路交通管理處罰條例第四十四條 ... 於 tp.klg.gov.tw -

#62.行人路權法規 - Penandpaper

(二)行人應經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越道路,不可再以上設施100公尺範圍內任意穿越道路。. 1、應於人行道之延伸線內。. 行人需遵守交通 ... 於 121262421.penandpaper.fi -

#63.FAQ警政問答-機車駕駛人駕駛機車行駛行人穿越道(斑馬線 ...

依何法條舉發? *. 一、依據道路交通管理處罰條例第3條第4款規定,行人穿越道指在道路 ... 於 www.ptpolice.gov.tw -

#64.肇事汽機車撞到前方行人也難以免責 - 汽車車貸

行人 不走斑馬線,直接穿越安全島過馬路,仍然會被警察開罰單。 ... 台中高分院認為,道路交通安全規則規定行人走在行人穿越道(斑馬線),縱使沒有交通號誌指示,或是 ... 於 www.carhfc.com.tw -

#65.由我做起,駕駛人行經行人穿越道,請停讓行人優先通行

切勿搶越、逼讓,以免不慎造成行人傷亡,或違規受罰,以共同營造友善的交通環境。 交通局說,依據道路交通管理處罰條例第44、48條規定,駕駛人駕車行經行人穿越道,遇有 ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#66.行人任意穿越馬路罰360元 - 公視新聞網

都已經紅燈了,這位同學還是慢吞吞過馬路,走到對面,當場吃上罰單。 ... 車輛經過行人穿越道時,沒有依規定禮讓三公尺,也可能被攔下來,處600~1800 ... 於 news.pts.org.tw -

#67.第六分局交通組 - 臺南市政府警察局

加強宣導行人應遵守交通安全規則快速通過馬路,以期減少車禍悲劇。 ... 二)行人不依規定擅自穿越車道(道路交通管理處罰條例第78條第1項第3款)。 於 www.tnpd.gov.tw -

#68.別以為「帝王條款」代表一切!保障行人安全該遵守這5件事

根據《道路交通安全規則》第134條,設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越,不得在其100公尺範圍內穿越 ... 於 today.line.me -

#69.【宣導】重申校園內車輛行駛及行人穿越馬路之相關安全事項

5.行人穿越路口時,汽、機車請勿強行進入行人穿越道,造成行人驚嚇、後退或停等。 相關法令規定參考:. 1.道路交通管理處罰條例第44 條:「汽車駕駛人,駕駛汽車行經 ... 於 studentaffairs.cgu.edu.tw -

#70.車禍責任判定改採絕對路權制

四輪以上汽車未依規定行駛於機車優先道。 ... 4.行人在設有快慢車道分隔、中央分向島或護欄之路段,任意穿越道路。 ... 行人快過斑馬線、不要違規過馬路。 於 www.hccp.gov.tw -

#71.行人不走斑馬線都要罰!一張圖看懂9 月交通大執法 - 報橘

【洗刷交通亂象的惡名】汽機車不禮讓行人、行人不走斑馬線都要罰! ... 汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依 ... 於 buzzorange.com -

#72.【錯誤】網傳「9月開始過馬路一定要走斑馬線,被警察抓到 ...

王均表示,根據《道路交通安全規則》第134條及《道路交通管理處罰條例》第78 條規定。行人穿越道路時,如在100公尺內有設置斑馬線、... 於 tw.stock.yahoo.com -

#73.行人任意穿越馬路沒走班馬線,罰多少? - 隨手記錄- 痞客邦

行人 任意穿越馬路,沒有行走班線,是可以罰新台幣300元的。 · 行人在道路上有下列情形之一者,處新臺幣三百元罰鍰: · 行人穿越道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#74.注意!不走行人穿越道亂闖馬路小心新北警盯上你

新莊警方呼籲,汽機車駕駛人行經路口,應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」,行人穿越道路時,亦需注意遵守交通規定,才能有效遏止交通事故發生, ... 於 www.appledaily.com.tw -

#75.霸王條款無極限?「行人闖紅燈」沒禮讓罰2000元法官解釋 ...

而路口的安全不僅只針對駕駛,只要是用路人都得遵守,若是行人未依規定行走行人穿越道或違規闖越道路,也會罰300元罰緩。 圖片來源:Yahoo奇摩新聞. 以汽 ... 於 www.readthis.one -

#76.第一單元穿越道路停看聽 - 交通安全教育教材

指導學生在不違反交通安全規定下,運用「停、看、聽」原則,安全通過或穿越 ... 教師展示圖4,並引導學生注意圖中沒有行人穿越道路的標線或設施,接著討論下列問題。 於 163.24.145.10 -

#77.立法院全球資訊網-行人穿越道交通標線相關問題探討

查道路交通管理處罰條例(下稱處罰條例)第3條第4款規定:「行人穿越道,指在道路上以標線劃設,供行人穿越道路之地方。」依同條第6款及該條例第4條第3項授權訂定之「道路 ... 於 www.ly.gov.tw -

#78.臺中市政府交通局-臺中市道路安全宣導團-道安活動-轉知訊息

為保障行人安全,依道路交通管理處罰條例規定第一百零三條規定:汽車駕駛人在行近行人穿越道前,應減速慢行,遇有行人穿越時,均應暫停行人先行通過。這項規定強調了 ... 於 safety.taichung.gov.tw -

#79.千錯萬錯行人都沒錯?!遵守交通規則才是王道 - 板橋分局

裁決處表示,保障行人安全相當重要,但所謂「安全」絕對不是單方面,道路交通安全規則第133條、第134條規定了:行人應在人行道行走,無人行道應靠邊行走;行人穿越道路應由 ... 於 www.banqiao.police.ntpc.gov.tw -

#80.交通部110.03.30. 交路字第1090037825號函

行人穿越 道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、 人行天橋或人行地下道穿越,不得在其一百公尺範圍內穿越道路。 二、未 ... 於 www.mvdis.gov.tw -

#81.行人任意穿越道路既危險又違法 - 新頭條

違反道路交通管理處罰條例第78條「行人不依規定,擅自穿越車道」示意圖。(圖/新北市交通事件裁決處提供). 李忠台表示,去(110)年因行人違規穿越道路 ... 於 www.thehubnews.net -

#82.依據道路交通安全規則第134 條規定:「行人穿越道路

依據道路交通安全規則第134 條規定:「行人穿越道路,應依下列規定:一、設有 ... 長頸鹿美語前讓學生下車,依交通號誌、標線型人行道和枕木紋行人穿越道過馬路,再. 於 eb1.hcc.edu.tw -

#84.嘉義婦人不走行人穿越道被撞法院判她拘役40日 - 聯合報

嘉義市警局交通隊表示,行人穿越馬路要遵守行走行人穿越道、天橋、地下道,切勿貪圖方便直接穿越馬路,一旦發生事故要擔負主要肇事責任。 於 udn.com -

#85.兒童安全通過路口

本教案假設低年級兒童穿越之路口設有行人穿越設施,教導兒童認識「行. 人專用號誌(即小綠人燈)」,並依規定行走於枕木紋行人穿越道線,學習安. 全穿越道路的行為。 於 exten.mcut.edu.tw -

#86.行人任意穿越道路危險又違法 - 中華日報

新北市裁決處表示,今年截至五月底,新北市因行人違規穿越道路引發肇事 ... 依據道路交通安全規則第一百三十四條規定,設有行人穿越道、人行天橋或 ... 於 www.cdns.com.tw -

#87.道路交通安全規則§134 相關大法官解釋(舊制)-全國法規資料庫

行人穿越 道路,應依下列規定:. 一、設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者,必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越,不得在其一百公尺範圍內穿越道路。 於 law.moj.gov.tw -

#88.行車有禮禮讓行人 - 公館國小

行人 在道路上是最弱勢的,其通行安全應予保障與維護,相關法令道路交通管理處罰條例第44、48 條及道安規則第103 條已明文規定車輛於行近行人穿越道或轉彎時,均應暫停 ... 於 www.gges.tp.edu.tw -

#89.InCar想想:行人在斑馬線上就擁有”絕對路權”?那可不一定…

所謂”行人穿越道”時有著”絕對路權”的說法,基本上是依照《道路交通安全規則》第103條的規定:「汽車行經行人穿越道,遇有行人穿越時,無論有無交通 ... 於 incar.tw -

#90.推動「禮讓行人行人優先- 建立行人穿越道絕對權威」 座談會

是發生在交叉路口,也就是行人在穿越馬路的時候發生事故。 這樣看起來「禮讓行人、行人優先」就絕對 ... 也就是交通警察人員的指揮層次高於號誌、標誌和標線的規定。 於 ws.tcc.gov.tw -

#91.「道路交通安全規則」第7條、第133條至第139條有關行人之 ...

行人 應在劃設之人行道行走,在未劃設人行道之道路,應靠邊行走,並不得在道路上任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立,阻礙交通。 第134條 行人穿越道路,應依下列規定:. 於 w3fs.tainan.gov.tw -

#92.3-1 行人路權- 交通安全教育宣導 - Google Sites

穿越道路時則必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道,不可跨越護欄、安全島來穿越馬路。 1、行人應在劃設之人行道行走,並靠邊行走,不任意奔跑、追逐、嬉戲、或 ... 於 sites.google.com -

#93.內湖警傳授預防事故撇步,呼哩平安過好年! - 台灣電報

... 搶越行人穿越道」(占25.2%)及「未依規定行走行人穿越道」(占14.1%)等。 ... 均應暫停讓行人優先通行,且行人應走行人穿越道、勿任意穿越馬路,並 ... 於 enn.tw -

#94.行人穿越馬路法條的推薦與評價,MOBILE01、PTT

關於「行人穿越馬路法條」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 道路交通安全規則§134-全國法規資料庫- 法務部行人穿越道路,應依下列規定: 一、設有行人穿越道、人行 . 於 law.mediatagtw.com -

#95.桃園9旬婦過馬路進大型車輛視線死角慘遭曳引車輾斃

警方初步調查,車禍原因疑似曳引車駕駛未注意車輛周邊動態,行人未依規定行走人行穿越道造成事故發生,除深入調查釐清外,也呼籲,行人穿越馬路應依 ... 於 tw.nextapple.com -

#96.撞擊違規穿越人行道之行人,要負責嗎? - 國鼎事務所

道路交通安全規則第103 條:. 汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道前,應減速慢行。 汽車行經行人穿越道, ... 於 www.guotiing.com.tw -

#97.保障行人安全北市警加強行人駕駛取締 - 鏡週刊

台北市警局為使車輛駕駛人養成禮讓行人優先習慣,建立行人遵守交通法規 ... 依據《道路交通管理處罰條例》規定,車輛行經行人穿越道不暫停讓行人先行 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#98.9月路口安全大執法市長林智堅親站路口宣導「步行城市行人 ...

行人 也要依規定行走行人穿越道,遵循號誌儘速通過路口。 新聞資料提供:交通處 聯絡人:林立偉科長03-5216121分機463. 相關圖片 ... 於 dep-traffic.hccg.gov.tw -

#99.推薦連結-行車有禮禮讓行人 - 臺北市政府交通局

道路交通管理處罰條例第44 條:「汽車駕駛人,駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時,不暫停讓行人先行通過者,處新臺幣一千二百元以上三千六百元以下罰鍰。」以及同條例第 ... 於 www.dot.gov.taipei