蝦土豆年紀的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦食憶團隊寫的 食憶的家傳菜譜:傳奇私廚「食憶」,19位長輩主廚的52道人生滋味 和胖胖樹王瑞閔的 舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌:既熟悉又陌生,那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自悅知文化 和麥浩斯所出版 。

食憶的家傳菜譜:傳奇私廚「食憶」,19位長輩主廚的52道人生滋味

為了解決蝦土豆年紀 的問題,作者食憶團隊 這樣論述:

一位難求的特別私廚「食憶」, 邀集隱身民間的退休長輩,為陌生人煮一餐家常菜。 從眷村、客家到台菜的各色家常食譜,首度集結出書。 ************************************************ 回家吃飯吧!沒說出口的愛, 全都封存在料理中了 「我們相信每個人都是有故事的人,這就是食憶的初衷。」──食憶創辦人,Cherry 書中收錄「食憶」主廚的人生故事, 以及52道即將消失的家傳菜譜。 戴爸爸的山東燒雞、陳媽媽的炒米粉、 林大哥的化骨秋刀魚、楊三姐的客家梅干扣肉…… 菜色看似樸實無華, 卻承載著料理者獨一無

二的飲食閱歷, 以及數十年如一日,為家人做飯的細膩心意。 透過舌尖的滋味,開啟記憶的鑰匙, 也讓愛,藉由食物代代延續。 ************************************************ 名人推薦 Liz高琹雯(美食作家/Taster美食加創辦人)、 丁原偉(雲品國際總經理)、 方序中(究方社負責人、小花計畫發起人)、 王瑞瑤(中廣超級美食家節目主持人)、 李承宇(《料理‧台灣》雜誌總編輯)、 李姝慧(新竹‧湖畔生活 總經理)、 朱平(漣漪人文化基金會 共同創辦人)、 姚舜(資深美食旅遊記者)、 詹宏志(作

家/網路家庭董事長)、 葉怡蘭(飲食生活作家/《Yilan美食生活玩家》網站創辦人) ──溫暖推薦 各界好評 我沒想到閱讀文字竟會比實際品嚐更有力量,也才明白,我所咀嚼的竟是一個個真人的生活際遇。這本書,不只有好吃好做的食譜,還有大時代的動盪、飲食文化的流轉、族群的融合與交流,活脫脫是台灣過去五十年的歷史縮影。但是不沉重,美味暖心,也勾起人動手下廚的念頭。──Liz高琹雯(美食作家/Taster美食加創辦人) 一群愛好料理的銀髮族,秉持著對料理的熱忱與傳遞美味的初衷,加入了食憶團隊,大顯身手。「食憶」給了他們再次發揮的舞台,而他們將歲月熬煮成美味佳餚,端上陌生人的餐桌,觸

動無數人的味蕾。不需要華麗的雕琢,不需要刻意的擺盤,保持做好料理的初心,保留料理最純粹的底蘊,享受有溫度有態度的老味道。──丁原偉(雲品國際總經理) 現食憶令我感動的是,為長輩提供了舞台,讓更多人藉此記憶和回憶更多味道,如今這些味道變成食譜,或熟悉或陌生,但你我皆可學習,台灣家家戶戶吃的菜,正是我們最愛的台灣菜。──王瑞瑤(中廣超級美食家節目主持人) 二○一八年底,帶著滿心的期待第一次來到食憶的餐桌,吃著大劉姐、彭阿姨與戴爸爸的菜,一桌豐盛、滿滿情意。整場的食客都是二十多歲的年輕人,一張張臉在一道道家料理的餵養下,展開孩子般的笑顏,大哥大姐們出場時,他們一次又一次的鼓掌喝好。家盛宴

,家常得如此美好。──李姝慧 新竹‧湖畔生活 總經理 幾次造訪食憶,來不及嘗到的長輩手藝、來不及聽完的長輩故事,如今都能在這本書裡補足,很是歡喜。這本書所記錄的,不僅是五十二道佳肴、十九位長輩故事,也是一個世代的集體記憶。──李承宇(《料理‧台灣》雜誌總編輯) 看到熟悉的家常菜、下飯菜,看到爺爺奶奶主廚的得意、滿足及最重要的-有被需要的成就感。這種快樂的感動,不是一般餐廳能做到的。──朱平(漣漪人文化基金會 共同創辦人) 早從第一回坐上食憶的餐桌開始,便覺該有這本書。那回,原本只是出乎向來對別人家都吃些什麼的好奇垂涎心情而訪,然實際品嚐後卻深深領會,此中最動人者不單單只是美

味,還有唯家常菜才有的,經年累月日日淬鍊而成的踏實渾成韻致、別出一格的巧思慧心和情意,以及,每一道料理背後所涵藏的,一段段悠悠人生故事。──葉怡蘭(飲食生活作家/《Yilan美食生活玩家》網站創辦人)

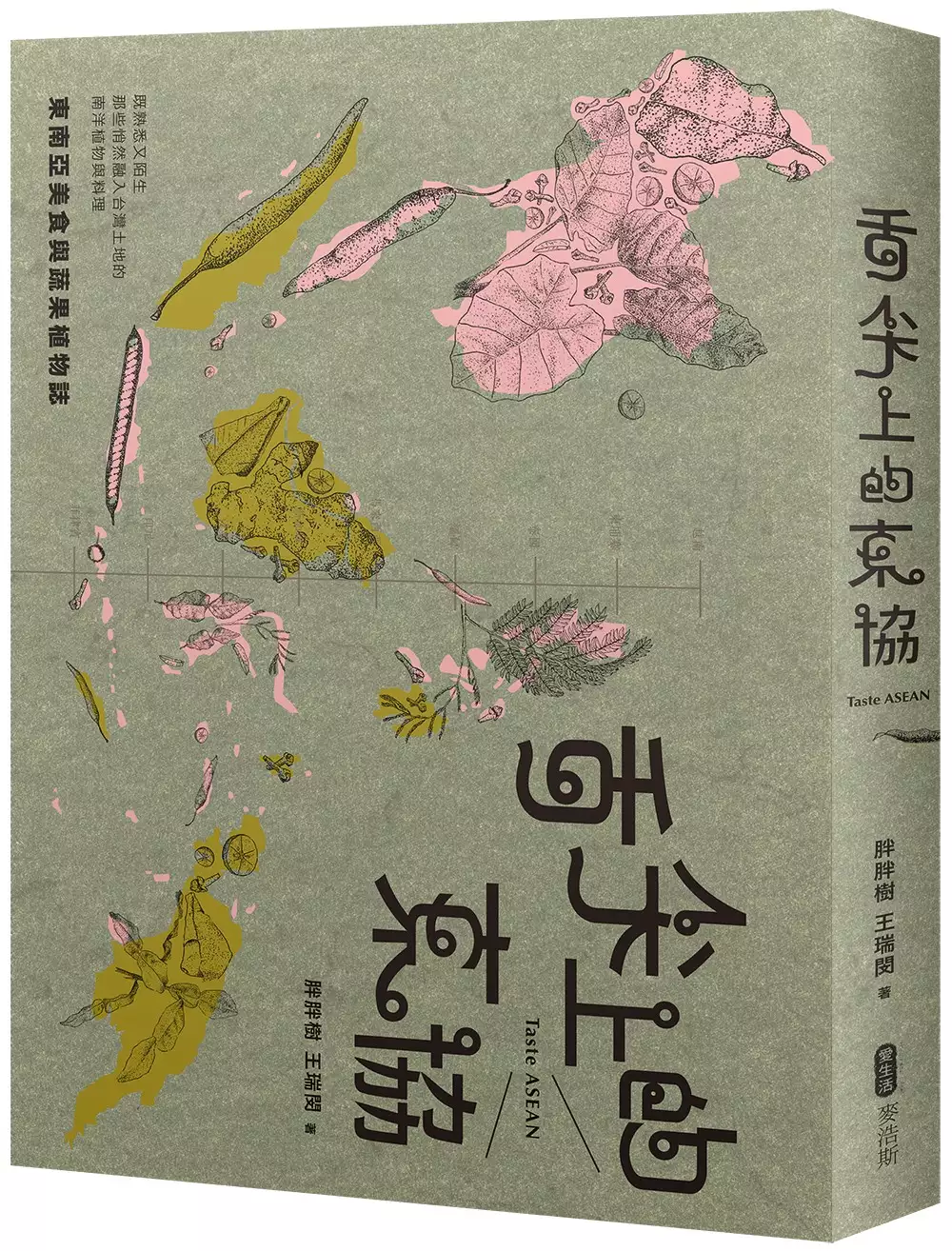

舌尖上的東協─東南亞美食與蔬果植物誌:既熟悉又陌生,那些悄然融入台灣土地的南洋植物與料理

為了解決蝦土豆年紀 的問題,作者胖胖樹王瑞閔 這樣論述:

從台灣的市場、田裡與餐桌上, 一一認識東協 在台灣各地的巷弄裡,隱藏著各種異國風味:泰式料理、越南餐廳、緬甸小館、印尼簡餐……都可以找到十分道地的小店,令人垂涎。這些餐廳看來似乎都營業許久,很可能都超過十年了。而且老闆往往都是來自該料理的發源地,操著厚重的口音。此外,還有那些擺在東協廣場、華新街市場、忠貞市場等地菜攤上的陌生商品,是所謂的新興東南亞香草或是蔬果。這些國家的菜色,究竟何時,又是怎麼在台灣落地生根? 如果說味道是開啟人類記憶的鑰匙,那麼家鄉料理就是減緩思鄉情緒的良方。為了能在異地品嚐故鄉的味道,早期新住民從家鄉帶來少許容易繁殖的香料植物與蔬菜,像種花般,用花盆栽植在陽台、屋

頂,或院子裡。數十年來,早已透過飲食,從越式、泰式、緬式、印尼料理中,悄悄地融入了你我的生活,成為台灣文化拼圖中不可或缺的一塊。 印尼跟菲律賓餐廳怎麼點菜,進階版的越南美食有哪些?緬甸料理竟披著泰式料理的外衣?胖胖樹將從東協各國的美食與歷史文化講起,再回到台灣各地代表的東南亞市集、聚落,尋找東協的滋味。全書穿插一百多種植物圖鑑,介紹這些東南亞蔬果與香料的生態特性與食用、運用方式,希望從市場、田裡與餐桌上,一一跟大家分享,他如何從美食與植物的角度認識東協。 【專家推薦】 ‧藉由胖胖樹嚴謹的考究、豐富的學識及流暢的文筆,《舌尖上的東協》無疑打開了我們另一個視野,因此樂於向大家特別推薦!──王

秋美 國立自然科學博物館副研究員 ‧《舌尖上的東協》深入考察和東南亞移民、移工相關的植物與食物。可貴的是,內容不是學究式的教科書紀錄,而是處處流露著人道關懷與歷史縱深。──張正 「燦爛時光東南亞主題書店」創辦人 ‧我可以大膽地說:「沒有閱讀過王老師的著作,不能說您已認識了東南亞。」──葉玉賢 國立暨南國際大學東南亞學系專案助理教授 【本書特色】 1.追溯歷史淵源,了解新住民、東南亞各國華僑、泰緬孤軍,是何時、何故來到台灣,而他們日常食用或使用的植物,雖然比較少被注意到,但就跟這些來自東協各國的族群一樣,早已悄然融入台灣的土地。 2.從東協的十個國家講起,介紹各國的飲食文化與歷史,再

回到台灣各地代表的東南亞市集、聚落,探尋蔬果、香料及其延伸製作的南洋美食,尋找道地的東協滋味。 3.全書跟著文章穿插112種植物圖鑑,介紹在台灣落地生根的東南亞蔬果與香料的生態特性與食用、運用方式,帶大家從市場、田裡與餐桌上,一一認識這些離我們很近卻又陌生的東協飲食文化。 4.第一本完整介紹在台灣各地東南亞市集可見,但是一般人較陌生的蔬果、香料與生活中的植物,並在附錄中詳列這些植物的越、泰、緬、菲、印等國名稱,還有使用的國家,便於不同族群之間溝通。 【隱藏在餐桌背後的小知識】 ‧許多掛「泰」字的餐廳,其實賣的是滇緬菜? ‧以酸和辣著稱的東南亞料理,到了十六世紀才開始使用「辣椒」? ‧月

亮蝦餅是台灣研製,而且從台灣紅到泰國! ‧馬來西亞古都麻六甲,是一種台灣也嚐得到的果樹名稱? ‧荷蘭為何以今日紐約曼哈頓區,跟英國交換了香料? ‧東南亞吃蟲的美食文化,竟是因為饑荒? ‧泰式料理、越南餐廳、緬甸小館、印尼簡餐,又是怎麼來到台灣呢? ‧香辣下飯的打拋原來是植物名稱,而不是一種料理方式? ‧鄭和下西洋時所嚐到的沙孤,是我們今日熟悉的何種甜點? ‧甜點摩摩喳喳裡半透明的果肉,不是荔枝而是來自熱帶的亞答子? ‧酸甜的羅望子,是元代古書《真臘風土記》中的「咸平樹」?