蚯蚓養殖袋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦設樂清和寫的 懶人農法第1次全圖解:與自然共生的樸門設計,教你種出無毒蔬果,打造迷你菜園、綠能農舍【5週年暢銷經典版】 和許其正的 走過廍仔溝都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自果力文化 和釀出版所出版 。

崑山科技大學 機械與能源工程研究所 周煥銘、陳賢焜所指導 張麗琴的 黑水虻去化有機廢棄物於生質能轉換及溫室氣體排放之研究 (2020),提出蚯蚓養殖袋關鍵因素是什麼,來自於廚餘、禽畜糞、黑水虻、生質能、溫室氣體。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 林淇瀁所指導 陳瑩芳的 鄉土記憶與民俗采風─王灝及其作品研究 (2016),提出因為有 王灝、鄉土、民俗、埔里、地方性的重點而找出了 蚯蚓養殖袋的解答。

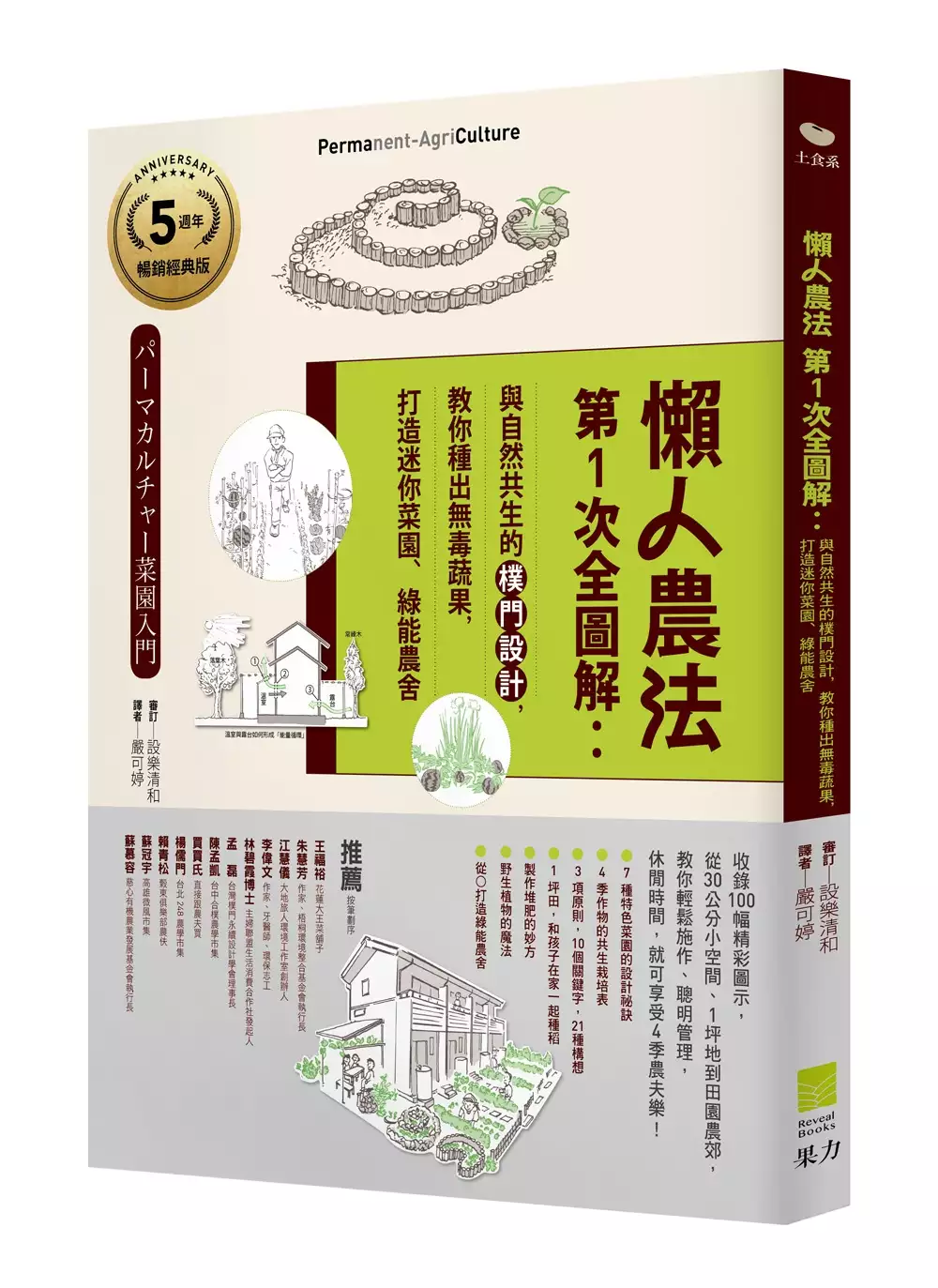

懶人農法第1次全圖解:與自然共生的樸門設計,教你種出無毒蔬果,打造迷你菜園、綠能農舍【5週年暢銷經典版】

為了解決蚯蚓養殖袋 的問題,作者設樂清和 這樣論述:

在都市的狹小空間,輕鬆打造適合自己的菜園! 把自家的陽台庭院,變成可以採收的食物森林! 從來沒有下過田,也能種出四季想吃的美味蔬果! 上述這些夢想好像農夫才能辦到?真的,在都市生活的你,也可以輕鬆做到!全部的答案,都在《懶人農法 第1次全圖解:與自然共生的樸門設計》這本書中。 依照本書「懶人農法」的實作教戰,從30 公分迷你菜園、1 坪地到田園農郊,都可以輕鬆施作、聰明管理,只需利用休閒時間,你就能充分體驗四季耕種的樂趣。 本書的3項原則、10個關鍵字、21種構想,教你輕鬆打造有機菜園: 本書以「循環式的有機栽培」為基本,教你如何打造保護生態的有機家庭菜園。不需使用

農藥化肥,利用共生栽培、生物資源就可驅逐害蟲;作物收成後可食用,剩下的食材用來製作堆肥;一年四季都可享受栽種樂趣、田園景緻、美味蔬果「餐桌新鮮直送〇距離」,為你節省日常開銷! 書中收錄了近百幅的精彩圖解,為你詳細示範: ● 7 種特色菜園的設計祕訣 ● 3 項原則,10個關鍵字,21種構想 ● 4 季作物的共生栽培表 ● 4 次元集約菜園的美味大挑戰 ● 4 種製作堆肥的妙方 ● 1 坪水田,就能採收稻米 ● 打造一畝田的微氣候 ● 雞鴨兔幫你耕田、除草、肥土 ● 自家育苗的採種私房筆記 ● 野生植物的魔法 ● 郊區住宅大改造 ● 從〇打

造樂活農舍 同時,你還可以融合自己的生活風格,打造7種特色菜園: ● 廚房外,最適合用石塊、木樁、泥土搭建直徑2m深1m的「螺旋菜園」,安排多種適合共生栽培的香料作物,讓你天天都有新鮮的香料入菜! ● 長x寬 90cm「正方型菜園」是節省空間的超級幫手!可劃分為9個區塊、種植多種蔬菜,從此你家餐桌的生菜沙拉,新鮮直送零距離。 ● 居家附近若有3平方公尺的空地,快來試試「鑰匙孔型菜園」。它依據手臂的長度設計,站在菜園中心,無論從哪個角度都可伸手施耕,非常容易照料。 ● 從你家通往菜園、或和鄰居共用的路旁,用竹片編織「籬笆菜園」種植多年生的莓果、朝鮮薊、蘆筍,邀請鄰居

欣賞田園景致,共享生氣盎然的美味小徑。 ● 高 80cm「塔型菜園」是根莖類蔬果的樂園!利用回收木箱、麻袋、不織布,不花一分錢就可搭建,最適合蘿蔔、馬鈴薯的生長,也可以用十字劃分圓型,種植4種家人愛吃的蔬菜。 ● 住在都市公寓、集合住宅的你,最適合「陽台菜園」。以階梯狀、立體陳列多個長形的花槽、垂吊小盆香草作物,注意日照、風向和能量的循環,就可以在最小的空間,得到最大的收穫。 ● 「綠色簾幕」適合可攀爬的藤蔓類植物,如牽牛花、絲瓜、苦瓜、四季豆,可遮陽、降溫又可食用,也可搭建露天涼棚種植葡萄、奇異果,成為你家戶外交誼的小客廳。邀請鄰居一起DIY「社區菜園」吧!大家交換自種的蔬

果,豐富餐桌又促進感情。 不同年齡的讀者,都可在這本書中找到適合自己的「綠色生活提案」: ● 25的你,追求新世紀的飲食與友善環境的生活方式 ● 35的你,油電雙漲仍立志為家人孩子提供自然無毒的當季蔬果 ● 45+的你,夢想退休後有一畝田,過著自耕自食、自給自足的田園生活 書中為你提出全方位的實用生活提案,融入植物、動物、自然堆肥、雨水回收、能源循環、空間設計等要素。不論你在自家、社區、農村,都可依不同條件,親手打造各種尺度的「家庭菜園」和永續循環的「綠能農舍」。 嚮往田園生活、美味餐桌,渴望健康、樂活、對土地友善的新生活方式──這本書就是為你而寫! 【樸

門永續設計・Permaculture】小字典 樸門永續設計源自澳洲,1978年由比爾.莫利森(Bill Mollison)等人提出,數十年來,已在世界各地獲得重大進展。 樸門永續設計主張「將世界轉化為食物森林」;它以農為本,又蘊涵豐富的生活形態;它是一種思想,試圖改變既有生活形態;它針對問題,提出解決方案;它教導我們如何減少對石化燃料的依賴,充份利用太陽能、水資源,以友善循環的方式耕作、畜牧、養殖,形成循環型的社會,讓我們能永續的在地球上生活下去。 名人推薦 王福裕 花蓮大王菜舖子 朱慧芳 梧桐環境整合基金會執行長、作家 江慧儀 大地旅人環境工作室創辦人

李偉文 作家、牙醫師、環保志工 林碧霞博士 主婦聯盟亨活消費合作社發起人 孟磊 Peter Morehead 台灣樸門永續設計學會理事長 陳孟凱 台中合樸農學市集 買買氏 直接跟農夫買 楊儒門 台北248農學市集 賴青松 穀東俱樂部農伕 蘇冠宇 高雄微風市集 蘇慕容 慈心有機農業發展基金會執行長 ── 聯手推薦(以上按照筆劃順序) 網友好評 「這本書真是太有趣了!我把院子變成全部都可採收的食物森林,真的很開心。」 「對於想學習樸門農法的讀者來說,這本書簡單易讀又蠻容易實踐。尤其,書中介紹了許多適合小庭院的栽種方法,很有參考價

值。」

黑水虻去化有機廢棄物於生質能轉換及溫室氣體排放之研究

為了解決蚯蚓養殖袋 的問題,作者張麗琴 這樣論述:

因應廚餘及禽畜有機廢棄物的污染嚴重,研究運用黑水虻在廚餘及禽畜有機廢棄物去化之質能再利用,本研究運用黑水虻習性設計出友善的黑水虻飼養環境,在不以收集蟲體的前提下,設計肥桶及於土中放養,吸引野生黑水虻自動於堆肥區產卵,完成世代交替,提升堆肥效率,除快速去化有機物外又解決惱人的臭味及一些飼養問題。又分別以廚餘及禽畜有機物等素材探討飼養黑水虻、餵豬、焚燒、堆肥等在減少溫室氣體的排放及耗電方面的研究,驗證黑水虻在處理有機廢棄物的優勢,並以政府間氣候變遷專家小組(The Intergovernmental Panel on Climate Change,IPCC)所公佈之排放因子,推導出各種不同廚餘處

理方式所產生的溫室氣體(Green House Gas, GHGs)排放量及黑水虻幼蟲萃取生物柴油的能量計算公式以計算其產生之生質能量、溫室氣體(Green House Gas, GHGs)排放量及耗電量。經本論文研究結果得知如下:(1) 黑水虻幼蟲堆肥速率比一般堆肥快2~3倍,且與一般有機肥相比,肥份及有機質等較佳。(2)全國廚餘飼養黑水虻幼蟲萃取生物柴油量及電能量,平均每年減少CO₂量大約59座大安公園一整年的碳吸收量。(3)若以全國廚餘、牛糞、豬糞及雞糞飼養黑水虻幼蟲萃取生物柴油量,得知以雞糞餵食黑水虻可產製出更多的生物柴油量。(4)廚餘以焚化、養豬、堆肥及黑水虻等方式處理溫室氣體(Gr

een House Gas, GHGs)排放量及用電量之比較,得出以黑水虻方式處理所產生之GHGs排放量為最少,分別為焚化方式的1.6%;為養豬方式的10.2%;為堆肥方式的8.4%;另外以廚餘餵食黑水虻的用電量約佔廚餘養豬用電量的2.7%。

走過廍仔溝

為了解決蚯蚓養殖袋 的問題,作者許其正 這樣論述:

四十年前,那是家庭電器還沒出現的年代。 連電都沒有,洗衣機也無用武之地的臺灣。 □仔溝,便成了婦人洗衣服、孩子們在旁戲耍的好所在。 我們在那裡捕捉到鯽魚、吳郭魚、紅目狗鯽仔、(魚念)魚、土虱、鰻魚、鱔魚、泥鰍、蝦、蟹、青蛙等;土虱、(魚念)魚、鱔魚等常會躲在溝邊水裡土洞中,一捉便有好些……。 重回□仔溝,你,想起了什麼? 四十年前,就像昨天一樣。那是怎樣的情況呢?才從四腳仔(日本人)的配給裡苦撐過來,才掙脫了他們凌虐欺壓的枷鎖,大人們都那麼細瘦,沒法長高了,何況我這小孩子?不是小不點兒一個會是什麼?我們都在經濟萎靡,民生凋敝間討生活,過苦日子。--生動描繪四十年前的臺灣

社會,本書作者許其正繼《打赤膊的日子》之後的農業寫真第二書,一篇篇的散文,帶您走過□仔溝,回味四十年前的臺灣。 本書特色 1.作者許其正曾受邀於民國100年11月26日,擔任高雄文學家駐館活動的主講人,分享田園鄉土。 2.本書是當代罕見書寫台灣早期生活的農業寫真散文集。 作者簡介 許其正 臺灣屏東縣人,1939年生,東吳大學法學士,高雄師範大學教研所結業;曾任編輯、記者、軍法官與教師,現在已退休。自小對文藝及寫作具有興趣,於1960年開始發表作品,以新詩與散文為主,多寫鄉土、田園、大自然,歌頌人生光明面,勉人奮發向上;已出版《半天鳥》等10本新詩集、《穟苗》等6本散文集及2本翻譯

;作品被譯成英文、日文、希臘文、蒙古文、希伯來文、俄文、法文與葡萄牙文,入數十種選集,散文及劇本曾多次得獎,獲國際詩歌翻譯研究中心頒發榮譽文學博士學位及2004年最佳國際詩人,美國世界藝術文化學院頒發榮譽文學博士,希臘札斯特朗文學會頒發紀念獎。目前專事閱讀與寫作,作品以中、英、日、希臘、蒙古等語文,在國內外報紙、雜誌發表,並兼任「大海洋詩雜誌」顧問及「世界詩人」混語詩刊特約主編,澳洲彩虹鸚筆會台灣分會會長,希臘札斯特朗文學會榮譽會員。 .已出版著作 〔詩集〕 《半天鳥》、《菩提心》、《南方的一顆星》、《海峽兩岸遊蹤》 《胎記》、《心的翅膀》、《山不講話》、《不可預料的》 〔文集〕

《穟苗》、《綠園散記》、《綠蔭深處》、《夏蔭》 《珠串》、《走過牛車路》、《打赤膊的日子》

鄉土記憶與民俗采風─王灝及其作品研究

為了解決蚯蚓養殖袋 的問題,作者陳瑩芳 這樣論述:

王灝是南投地區最知名的作家,也是埔里藝術文化的推手,他的創作範疇非常廣,舉凡詩、散文、田野調查、作家訪談、文學論述、文學研究、歌詞、書法、繪畫均有涉獵,一共出版了十三本著作,將埔里舊時的鄉土風情,以文、以詩、以畫呈現這塊土地上的鄉土記憶與民俗采風。此外,王灝一生致力於鄉土民俗文化運動,他在1991年創立的「大埔城藝文工作室」是埔里地區最早成立的自發性文化工作團體,不僅推動多項文化宣傳並籌劃活動內容,還提出「產業觀光」的口號,將埔里產業帶入文化產業化。王灝在漫長的五十年文化經營中,確實貼近埔里進行文化探索與文學經營,他透過住民實際的生活經驗營造出在地文化的意涵,將埔里先民過往的生命記憶構建為在

地文化的資產,其作品涵藏著地方的歷史、文化、社會等空間脈絡,「地方性」成為王灝藝術創作的最大特色。他為了逐漸消失的鄉土、民俗文化曾做積極的記錄與保存,並透過文化活動實踐傳承的意義,王灝的目的就是為了重構消失的民間文化以及建構埔里庶民的生活舊俗,最特別的是他的作品除了具有他個人的獨特風格之外,他的文學成就已然超越狹隘的鄉土情懷。本論文除了肯定王灝的鄉土民俗書寫具有文學價值與時代意義,更讚賞他對傳統文化抱持的理念與實際作為,透過他的作品使吾人更加重視先祖的歷史遺產和文化財產,並且使臺灣的鄉土文學與民俗文化更見豐厚而完整。