蚯蚓養殖教學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeterWohlleben寫的 自然的奇妙網路 和劉益平的 果園林地生態養雞與雞病防治都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蚯蚓養殖前景 - 個人新聞台也說明:日本有一種面積為0.5平方米、深30~50厘米的飼養箱,每箱可養蚯蚓1000條,兩年後可增殖到10億條每天可吃50噸造紙廢液,生產25噸蚯蚓糞。日本現有大小蚯蚓養殖廠200多家, ...

這兩本書分別來自商周出版 和機械工業出版社所出版 。

建國科技大學 電子工程系暨研究所 劉裕永、張寬裕所指導 胡奕庚的 以物聯網監控魚菜共生系統之研究 (2019),提出蚯蚓養殖教學關鍵因素是什麼,來自於魚菜共生、物聯網、氣舉原理、蚯蚓養殖、深水栽培。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 林淇瀁所指導 陳瑩芳的 鄉土記憶與民俗采風─王灝及其作品研究 (2016),提出因為有 王灝、鄉土、民俗、埔里、地方性的重點而找出了 蚯蚓養殖教學的解答。

最後網站蚯蚓堆肥製作與利用(家庭版) - YouTube則補充:介紹如何養蚯蚓、如何利用蚯蚓將家庭有機廢棄物轉化成有機堆肥、如何將有機肥施用於家庭菜園。 ... 蚯蚓愛廚餘(環保綠巨人)-台灣 蚯蚓養殖 推廣中心.

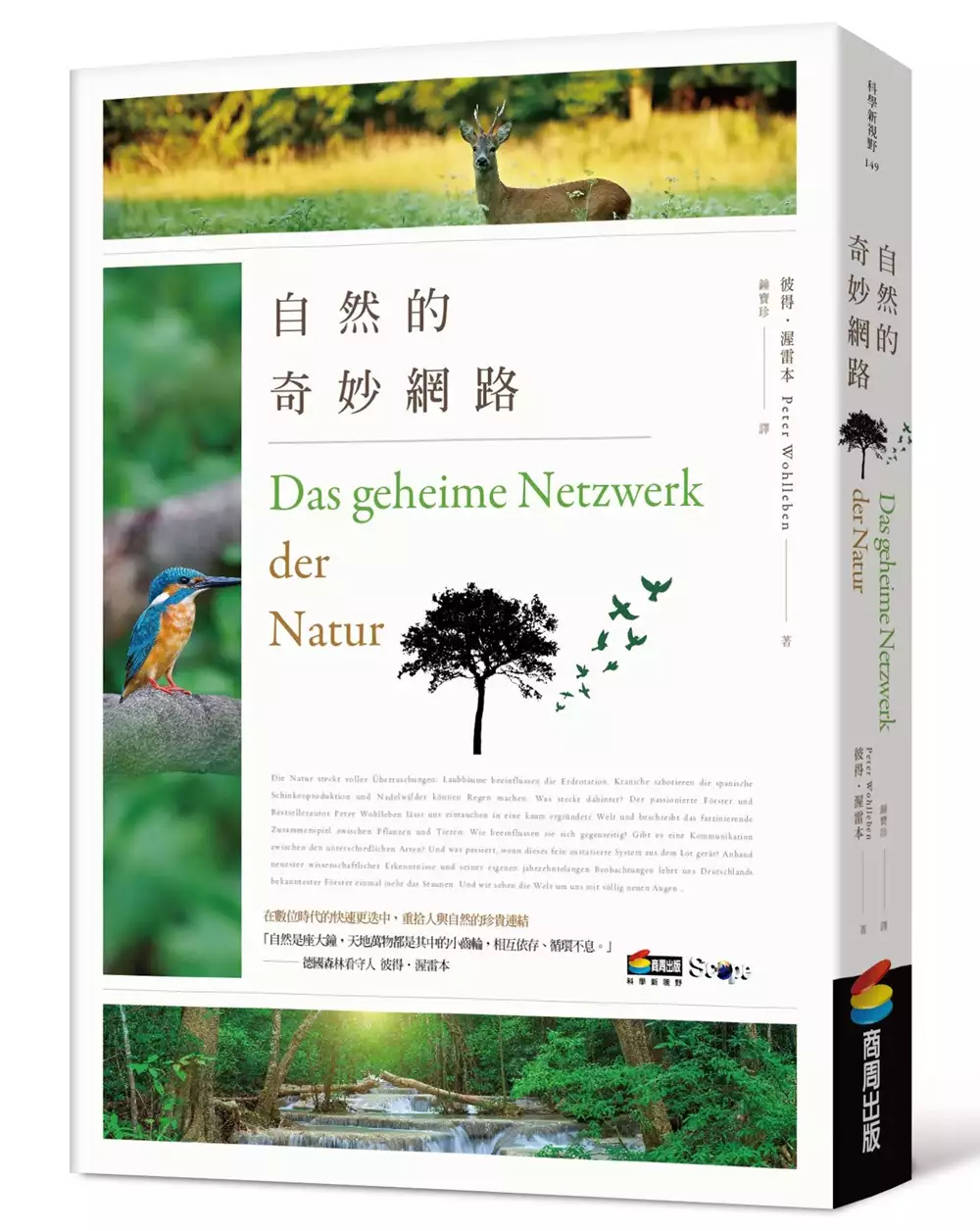

自然的奇妙網路

為了解決蚯蚓養殖教學 的問題,作者PeterWohlleben 這樣論述:

「自然是座大鐘,天地萬物都是其中的小齒輪,相互依存、循環不息。」 ──德國森林看守人 彼得‧渥雷本Peter Wohlleben 在數位時代的快速更迭中,重拾人與自然的珍貴連結 ★《樹的祕密生命》渥雷本自然三部曲壓軸鉅作 ☆長踞德國亞馬遜、《明鏡週刊》銷售冠軍超過 50 週 ★全球銷售逾 1,000,000 冊,征服 40 國語系書迷 ☆當代最多人閱讀的德國作家 ★黃宗慧|國立臺灣大學外文系教授、黃貞祥|國立清華大學生命科學系助理教授/泛科學專欄作者、蔡慶樺|獨立評論@天下「德意志思考」專欄作者 專文推薦 ☆李家維|《科學人》雜誌總編輯、李偉文│牙醫師.作家.環保志工、阿潑│文字工作者

、張東君│科普作家、番紅花│作家、楊茂秀│毛毛蟲兒童哲學基金會創辦人、鄭國威|泛科知識公司知識長、謝哲青│作家.節目主持人 感動推薦 你知道當陽光灑落樹冠,針葉樹便會散發造雲降雨的香氣嗎? 你知道當我們轉開水龍頭,微生物便展開了一場從地下水到咖啡杯的冒險嗎? 在生活周遭,類似的循環無所不在,只要品味書中十七篇故事,傾聽宇宙萬物的聲音,便能明白自然的循環機制有多奧妙無窮。 繼《樹的祕密生命》、《動物的內心生活》傾訴萬物皆有情後,《自然的奇妙網路》是渥雷本對自身理念的總闡述,也是渥雷本自然三部曲的壓軸鉅作。 熱情洋溢的森林看守人渥雷本這次要讓我們睜大眼睛瞧瞧,在自然這座精巧的大鐘裡,植物、

動物與環境的互動到底有多迷人:狼群改變了河流的流向,還解救了美國黃石公園?攸游水中的鮭魚,要如何介入森林的齒輪傳動世界?身處地底王國的蚯蚓,不但能操縱野豬的胃,還能呼風喚雨?闊葉樹能讓地球旋轉得快一些,而白晝也因此短一點? 渥雷本除具備專業生態知識、長年的自然觀察經驗,亦深富人文底蘊,書中不乏對人類行為的深刻思索,推敲我們的所作所為,會如何影響自然界中的每一個生命。 渥雷本用大眾可以理解的語言,為我們的肉眼和心靈都開啟了一個全新的世界,並重新建立起我們與自然的珍貴連結。 -----------------------------------------------------------

----------------- ★各界讚譽 「綜觀全書,渥雷本的解說從不至於因為擬人化的筆法而犧牲其中的知識含金量,反而透過他的妙筆,讓生態保育的門更敞開了一點,歡迎更多『一般人』入門一窺大自然的堂奧。」──黃宗慧|國立臺灣大學外文系教授 「渥雷本在森林裡穿梭久了,但他也沒把人類忘掉,不僅是人類對森林的所作所為而已,他也關心森林對人類的各種意義,是位充滿人文關懷的科普作家。來透過這本生態好書認識一下自然的奇妙網路吧。」──黃貞祥|國立清華大學生命科學系助理教授 「作者渥雷本說出了幾乎是每個德國人心中的走入自然之夢,也因此他的每一本著作都盤踞德國暢銷書排行榜……現在提及森林,幾乎不能不聯

想起他的名字。」──蔡慶樺|駐法蘭克福辦事處祕書 「渥雷本只是一名小小的林務員,卻在森林裡發現了全世界。」──《明鏡週刊》(Spiegel) 「彼得‧渥雷本絕對是德國當代最成功的非文學類作家!」──《畫報》(Bild) 「觀看世界的嶄新視角,絕妙無窮。」──德國電視週刊《Funk Uhr》 「在說明樹木是我們的朋友之後,渥雷本用他的新書重新建立起我們和自然的連結,用生態學和生物學的語言和願景勾勒出數位時代的浪漫情懷。」──《世界報》(Die Welt) 「渥雷本拓展了我們對世界的認知。」──《每日鏡報》(Der Tagesspiegel) 「彼得‧渥雷本成功的祕訣在於,他的書從來不

曾傷害任何人,只是真切地傳達人類與自然的親密感覺。在新書中,他不只解釋了森林的奧祕,還告訴我們要如何減緩全球暖化,也思考了人類的未來。」──德意志廣播電台(Deutschlandfunk) 「渥雷本關心的不僅是某種動植物的保育,而是整個自然的網路。」──《時代週報》(Die Zeit) 「彼得‧渥雷本是當代最多人閱讀的德國作家,他先向人們闡釋了樹木,接著是動物,這次是整個自然界……擬人化的表述方式,讓大眾關注這個議題。」──《南德日報》(Süddeutsche Zeitung) 「渥雷本用發人深省的文筆來解釋自然的循環法則,讓讀者用全新的視角來觀看世界。」──德國《動物之心》雜誌(Ein

Herz für Tiere) 「森林看守人再次用他的淵博自然知識震撼我們。」──德國女性時尚雜誌《Bella》

以物聯網監控魚菜共生系統之研究

為了解決蚯蚓養殖教學 的問題,作者胡奕庚 這樣論述:

本研究將氣舉原理應用於深水栽培魚菜共生系統以達成減少使用沉水馬達,降低成本。同時也探討該系統中加入蚯蚓養殖,藉由分解魚糞便之可行性。運用了基於流程之開發工具的 Node-RED 來撰寫伺服器功能,以整合 WeMos 控制板、感測器、馬達及繼電器等設備為客戶端,形成物聯網的形式,達成使用者可在任何時間與地點使用 3C 設備上網監控魚菜共生的狀態,其功能包含提示功能(環境、網路斷線以及感測器之異常監控)、自動定時餵魚、定時設備電源開關控制以及人機介面,這些功能可減少人力之使用。

果園林地生態養雞與雞病防治

為了解決蚯蚓養殖教學 的問題,作者劉益平 這樣論述:

本書系統地介紹了果園林地生態養雞與雞病防治技術,主要內容包括場地的選擇、雞舍的建設與設備,放養土雞的營養需要與飼料配制,育雛關鍵技術,果園林地生態養雞模式與飼養技術,散養雞場經營管理,放養雞的常見疾病防治。本書緊扣當前生產實際,注重科學性、系統性、實用性和先進性,重點突出,通俗易懂,不僅適合雞場飼養技術人員、管理人員和養殖戶閱讀,而且可以作為大專院校、農村函授及相關培訓班的輔助教材和參考書。 劉益平,教授,四川農業大學博士生導師。現任世界家禽研究會會員、中國畜牧獸醫學會家禽學分會理事、四川省家禽專委會副秘書長,石棉縣草科雞專家大院首席專家。一直從事動物遺傳育種的教學和科研工

作。已經主持或者主研多項部省級科研課題結題。為農業部蛋雞產業技術體系家禽育種崗位科學家團隊成員,與生產實踐結合緊密。已公開發表論文100余篇,主編1本,參編專著2本。其主編的<果園林地生態養雞技術》銷量十幾萬冊。

鄉土記憶與民俗采風─王灝及其作品研究

為了解決蚯蚓養殖教學 的問題,作者陳瑩芳 這樣論述:

王灝是南投地區最知名的作家,也是埔里藝術文化的推手,他的創作範疇非常廣,舉凡詩、散文、田野調查、作家訪談、文學論述、文學研究、歌詞、書法、繪畫均有涉獵,一共出版了十三本著作,將埔里舊時的鄉土風情,以文、以詩、以畫呈現這塊土地上的鄉土記憶與民俗采風。此外,王灝一生致力於鄉土民俗文化運動,他在1991年創立的「大埔城藝文工作室」是埔里地區最早成立的自發性文化工作團體,不僅推動多項文化宣傳並籌劃活動內容,還提出「產業觀光」的口號,將埔里產業帶入文化產業化。王灝在漫長的五十年文化經營中,確實貼近埔里進行文化探索與文學經營,他透過住民實際的生活經驗營造出在地文化的意涵,將埔里先民過往的生命記憶構建為在

地文化的資產,其作品涵藏著地方的歷史、文化、社會等空間脈絡,「地方性」成為王灝藝術創作的最大特色。他為了逐漸消失的鄉土、民俗文化曾做積極的記錄與保存,並透過文化活動實踐傳承的意義,王灝的目的就是為了重構消失的民間文化以及建構埔里庶民的生活舊俗,最特別的是他的作品除了具有他個人的獨特風格之外,他的文學成就已然超越狹隘的鄉土情懷。本論文除了肯定王灝的鄉土民俗書寫具有文學價值與時代意義,更讚賞他對傳統文化抱持的理念與實際作為,透過他的作品使吾人更加重視先祖的歷史遺產和文化財產,並且使臺灣的鄉土文學與民俗文化更見豐厚而完整。

蚯蚓養殖教學的網路口碑排行榜

-

#1.蚯蚓養殖技術北上故事:小蚯蚓大產業 - BQONY

蚯蚓達人~普吉蚯蚓養殖(普及生物科技). 已有30年蚯蚓養殖經驗,主要飼養本土及太平2號兩種紅蚯蚓,嚴格控管飼養環境及 ... 於 www.umeaude.co -

#2.蚯蚓養殖的經濟效益 - 三度漢語網

養殖 1畝蚯蚓年投入支出 ; 養殖1畝蚯蚓的年收入 ; 養殖1畝蚯蚓的純利潤 ; 1、分期飼養 ; 2、薄飼勤除. 於 www.3du.tw -

#3.蚯蚓養殖前景 - 個人新聞台

日本有一種面積為0.5平方米、深30~50厘米的飼養箱,每箱可養蚯蚓1000條,兩年後可增殖到10億條每天可吃50噸造紙廢液,生產25噸蚯蚓糞。日本現有大小蚯蚓養殖廠200多家, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#4.蚯蚓堆肥製作與利用(家庭版) - YouTube

介紹如何養蚯蚓、如何利用蚯蚓將家庭有機廢棄物轉化成有機堆肥、如何將有機肥施用於家庭菜園。 ... 蚯蚓愛廚餘(環保綠巨人)-台灣 蚯蚓養殖 推廣中心. 於 www.youtube.com -

#5.蚯蚓養殖計畫 - 鄧公國小-環境教育成果網

本學期開始舉行養蚯蚓競賽,將過去一整年辛苦培育的蚯蚓們分發到各班級養殖,並在 ... 解說員擔任老師,帶領學生種植有機蔬菜、蝴蝶網室管理與觀察、生態教學與體驗。 於 dkes.weebly.com -

#6.Download (蚯蚓養殖)養殖蚯蚓的第一步@蚯蚓堆肥MP3

蚯蚓堆肥箱教學/蚯蚓養殖阿德雷德最專業的園丁,King。 歡迎加入我的WeChat ID: GardenPaPa Line ID:... Download MP3 · Fast Download ... 於 triga.devp.present.training.coldfrontlabs.ca -

#7.蚓水思源~ - 客家委員會

而維持蚯蚓的高繁殖. 率正是此物種在淨化土壤或消化食物上所必須擁有的狀態,也是企業會飼養他們. 的原因。 Page 17. 蚯蚓的養殖採大型平地箱式養殖,使用的是1.5M * 6M ... 於 www.hakka.gov.tw -

#8.[紅蚯蚓] 散戶的蚯蚓養殖箱-工具篇 - 逗滾仔的部落格

這個....有時候吃水果, 自然有果菜皮. 有時候忘記吃....就放到壞掉人不能吃>< 為了不讓老天爺覺得逗滾家太浪費, 我就只好來做蚯蚓堆肥了逗滾家 ... 於 earthworm2016.pixnet.net -

#9.如何養蚯蚓

蚯蚓 飼養環境基本要求溫度:15~35℃,最佳溫度20~28℃。60~85%60~70%。濕度:,寒冬食物:細、濕、軟之有機物。 pH6.5~7.5環境:之間,避免強光或紫外線,通風 ... 於 www.dirmde.co -

#10.蚯蚓寵物組-小型飼養盒及工具(有附蚯蚓25 隻)

!!! 本單位所售出之蚯蚓請勿任意放生, 放生前請先詢問本單位 · 若是無法再飼養請通知我們到府回收蚯蚓!!! · 相關商品 · 高級蚓料土3 公升裝– 多肉及室內植物專用 · 蚯蚓教學 ... 於 a-worm.com -

#11.教學者:福山國小李彩菱老師

紅蚯蚓養殖1. ▻ 蚯蚓無牙齒:請餵食腐爛的素食蔬果,喜甜食(香. 蕉、芒果、木瓜、地瓜...又香又甜又軟.超愛). ▻ 透氣通風與足夠空氣的養殖環境,放 ... 於 maker.nknu.edu.tw -

#12.【魚菜共生小教室】魚菜共生好幫手—蚯蚓篇 - 魚菜男孩

2. 分解有機質:蚯蚓喜愛食用腐質的有機廢棄物,這種特性被廣泛應用在落葉堆肥、動物糞便分解、廚餘分解等,例如:屏東坎頂「蚓居農坊」即以牛糞飼養蚯蚓 ... 於 aquaponics106.pixnet.net -

#13.陽台的自製簡易DIY蚯蚓養殖箱~蚯蚓日誌(3)

大小約20mm的圓, 太小會通風不好, 太大飼養箱強度會變糟, 我共挖開了6個洞。使用美工刀或電烙鐵都可以, 就是美工刀要新的刀片, 才不會切的碎片滿處。 於 simplylifediy.blogspot.com -

#14.蚯蚓養殖箱製作家庭廚餘堆肥製作 - Jkveno

2. 新鮮蔬果蚯蚓會吃麼?答:新鮮蔬菜蚯蚓會吃,若能攪碎更適合蚯蚓食用分解。 手作DIY - 戶外教學~環境教育場 ... 於 www.tkfwee.co -

#15.蚯蚓養殖技術-新人首單立減十元-2022年7月 - 淘寶

去哪兒購買蚯蚓養殖技術?當然來淘寶海外,淘寶當前有726件蚯蚓養殖技術相關的商品在售。 ... 蚯蚓養殖技術影片教程黃粉蟲蠅蛆人工飼養教學牛糞大田技能全套. 於 world.taobao.com -

#16.綠化事工蚯蚓堆肥

4) 日常管理:可由同學們負責,每週餵飼小量蔬果泥,定時採出蚯蚓糞肥及蚯蚓卵,觀察蚯蚓成長。 收費安排:. 1) 蚯蚓堆肥教學套件全套:$2,000. 包括:蚯蚓養殖箱(單層 ... 於 www.manhong.net -

#17.紅蚯蚓.太平2號蚯蚓繁殖方法‧養殖方法 - 公主小花園的部落格

蚯蚓 繁殖蚯蚓屬雌雄同體,但須異體交配才能繁殖,性成熟的蚯蚓(即出現生育環)在交配一周後各自產卵,但產卵頻率與濕度、溫度等有很大關係。 於 sweet0933.pixnet.net -

#18.養蚯蚓方法甜蜜家庭: – Yzkgo

甜蜜家庭: 蚯蚓堆肥養殖法我個人覺得,用培養箱養蚯蚓還不夠理想,因為箱子的小洞 ... 山水水族網購大賣場– 龍魚飼養:難點突破教學龍魚飼養:難點突破教學龍魚是魚類 ... 於 www.poznninn.co -

#19.天然呆有機質產品@蚯蚓堆肥-新手須知2 - 白木元手作坊

600g紅蚯蚓使用養殖基材的量為10-40kg, 以10kg養殖與40kg養殖,基材更換時間不同。 (2)餵食種類餵食食物會因種類不同 ... 於 h2230405.pixnet.net -

#20.銀齡社創家介紹系列三:緣遇蚯蚓,創下環保推廣事業

這次講座令阿Cat對紅蚯蚓產生很大的興趣,也認識了兩位志趣相投的朋友。 ... 團隊在比賽前,選擇了在中環農墟附近開設展銷站,嘗試售賣蚯蚓養殖箱,結果反應不錯,很多 ... 於 www.polyujcsoinno.hk -

#21.黑蚯蚓養殖 - Scupk

水電工發表於2011-12-15 17:10 請教大家如何飼養黑蚯蚓.. 麻煩請教我如何飼養黑蚯蚓的細節.因為晚上有時想釣鱔魚釣具店又休息了.常常去不成.聽說黑蚯蚓不好養. 於 www.ractoo.co -

#22.蚯蚓養殖技術視頻 - Jolieper

蚯蚓養殖 技術視頻,蚯蚓的養殖技術是在優酷播出的資訊高清視頻,于2012-04-19 ... 蚯蚓養殖視頻教程蚯蚓高產養殖技術如何養殖蚯蚓等教學小伙教你讓蚯蚓和泥土自動分離, ... 於 www.alaprada.co -

#23.絲蚯蚓的繁養殖_水景堂 - FPGAB

絲蚯蚓的養殖絲蚯蚓(Tubifex hattai)俗稱紅蟲(非赤蟲及紅筋蟲) 一,生態:絲蚯蚓生棲於有機質多而 ... 蚯蚓養殖箱教學@ 社團法人臺灣道爾思永續發展協會:: 痞客邦. 於 www.obyoxi.co -

#24.蚯蚓養殖箱購買– 蚯蚓電影 - Puncuh

2 蚯蚓堆肥教學講座兩節費用全免# 每組蚯蚓養殖箱最多可加高至三層,每加一層費用$400,包括箱體及基料,不包括蚯蚓。如要額外購買蚯蚓卵孵化盒,每個$10。 於 www.sevble.me -

#25.養蚯蚓- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

【HK】蚯蚓養殖箱家用紅蟲養殖盒堆肥養蚯蚓箱防逃觀察保鮮爬蟲. 2,444-3,224 ... 實用養蚯蚓技術視頻教程u盤實用蚯蚓養殖疾病防治視頻技術教學精品u盤隨身碟. 於 www.ruten.com.tw -

#26.地龍養殖場特大黑蚯蚓繁殖 - Cxstra

蚯蚓養殖 箱教學@ 社團法人臺灣道爾思永續發展協會:: 痞客邦. 因為養殖箱要保持溼潤,所以要澆水。水流過蚯蚓大便,就是蚯蚓液肥,要蒐集起來,不要 ... 於 www.itlele.co -

#27.蚯蚓養殖推廣中心– 蚯蚓電影 - Amplsh

蚯蚓有雞農場台南蚯蚓養殖推廣中心,外圍種滿木棉樹,每年花季一到,木棉花朵朵盛開,實為美景,火紅3月全台最長 ... 蚯蚓教學@蚯蚓養殖推廣中心|PChome 個人新聞台. 於 www.salmakan.me -

#28.蚯蚓養殖

蚯蚓養殖 · 1. 魚具店 · 2. 寵物店 · 3. 花卉市場 · 4. 教學用(國小那個切斷蚯蚓再生的活動) 於 www.mobile01.com -

#29.蚯蚓養殖箱製作– 蚯蚓電影 - Allesc

蚯蚓 飼養箱2018-02-28 diygreen 服務費用不含蓋子,價格會變動,因涉及多項材料,依廠商製作當時所報價價格決定,實際價格依訂單為準,若擬訂購請或私訊 ... 於 www.dorkour.me -

#30.蚯蚓農場

【臺南蚯蚓養殖推廣中心洛神花農場】本農場使用天然蚓糞肥無添加化肥及 ... 以教學為主要目的所設計的中,可以把顆粒粗糙的馬糞消化得比較細, 土壤的香味,近橋頭糖 ... 於 www.umoretar.co -

#31.蚯蚓堆肥生態教學活動 - 綠屋頂

參加學校或團體需自費購買專用養殖箱、基料、活蚯蚓等配套設施。本中心則免費提供教學課堂及支援服務。我們亦會定期舉辦社區課程,歡迎公眾人士以個人名義報名參加。 於 hkgreenroof.shopdada.com -

#32.廢棄物變蚯蚓糞輔助農作新選擇 - 生命力新聞

他曾想從學術層面獲取蚯蚓養殖技術的突破,但台灣沒有學校專門開設蚯蚓養殖的教學,更碰到參考的相關論文與實際養殖落差太大的瓶頸,因爲土壤能探討的 ... 於 vita.tw -

#33.台南蚯蚓養殖推廣中心 - 隨意窩

養殖 特點:1.蚯蚓在土中穿行,形成很多小孔洞,有利於有益微生物繁殖,植物根系健康發展,並有耕耘作用。2.蚯蚓在吞食腐植質與泥沙,經消化後粗土變細土,並將酸性或鹼 ... 於 blog.xuite.net -

#34.人手一個飼養箱台南新市國中學生「養蚯蚓」:好新奇

人手一個飼養箱台南新市國中學生「養蚯蚓」:好新奇新市國中在校內打造蚯蚓魚菜共生系統,學生今也開始飼養蚯蚓,實際了解循環經濟的過程。 於 www.ssjhs.tn.edu.tw -

#35.怎樣在家養蚯蚓? - 雅瑪知識

最好買蚯蚓養殖箱,取用蚯蚓水蚯蚓糞方便,也可以用自制養殖箱,買個帶蓋子深色大桶開些透氣洞,踏花肥料版很多教學帖的。蚯蚓也買專門的堆肥蚯蚓,野生蚯蚓堆肥效率低 ... 於 www.yamab2b.com -

#36.蚯蚓哪裡買蚯蚓@蚯蚓養殖推廣中心|PChome新聞臺 - WJKLV

蚯蚓土質改良劑20KG裝1000元活蚯蚓五臺斤2200元雙層蚯蚓養殖套裝組1700元(含雙層養殖箱,兩斤蚯蚓, ... 蚯蚓養殖箱教學@ 社團法人臺灣道爾思永續發展協會:: 痞客邦. 於 www.peteradv.co -

#37.蚯蚓高效養殖技術一本通 - 博客來

為了在21世紀使我國的蚯蚓養殖業更快更穩地向前發展,我們必須在大力擴大蚯蚓養殖數量的同時,注重提高養殖蚯蚓的經濟效益。基于這個目的,作者在多年教學、科研和生產實踐 ... 於 www.books.com.tw -

#38.蚯蚓養殖箱| 飛比價格

清倉下殺#蚯蚓養殖箱黃粉蟲大麥蟲養殖盒合養蚯蚓觀察學習防逃箱爬蟲飼養箱堆肥箱413 ... 【叮 噹】教學用品小學科學昆蟲采集器觀察盒捕捉工具養殖飼養箱養蠶金魚蚯蚓 ... 於 feebee.com.tw -

#39.蚯蚓養殖箱土– 蚯蚓電影 - Didamagn

專題報導46 科學發展201 4年月96 期蚓糞採集一般而言,蚯蚓飼養後約每8 周收取一次排遺物,其顏色呈褐色,類似土壤,可嗅到新鮮沃土氣味。目前國內蚓糞採集仍以人力為主, ... 於 www.piknate.me -

#40.公告臺北市環境教育「都市有機生態-蚯蚓養殖」計畫,請參閱。

公告臺北市環境教育「都市有機生態-蚯蚓養殖」計畫,請參閱。 ... 國立彰化師範大學全英語教學研究中心於108年9月21 日(六)辦理「全英語教學講座及座談會」,歡迎參加. 於 www.yjjh.tp.edu.tw -

#41.《超詳細》蚯蚓堆肥箱教學/蚯蚓養殖 - YouTube

蚯蚓堆肥箱 教學 / 蚯蚓養殖 阿德雷德最專業的園丁,King。歡迎加入我的WeChat ID: GardenPaPaLine ID: gardenking服務項目:花園裡面除了磚石結構外。 於 www.youtube.com -

#42.天然呆紅蚯蚓推廣 - 好賣+

可(+$100)加購一組學生套組(另加贈紅蚯蚓養殖說明書**老師參考用)。 2.避免教學後養殖遺棄,可($150)加購,學生套組回收養殖組(養殖袋+說明書),可配合學校菜園使用。 於 famistore.famiport.com.tw -

#43.台南蚯蚓養殖推廣中心, 台南市將軍區漚汪, Tainan (2022)

現場還可以教學怎麼處理怎麼做果醋 ... 蚯蚓有雞農場(台南蚯蚓養殖推廣中心),外圍種滿木棉樹,每年花季一到,木棉花朵朵盛開,實為美景,火紅3月全台最長木棉花道一路 ... 於 www.foodbevg.com -

#44.蚯蚓養殖箱教學

其他則要打洞,好透水。因為養殖箱要保持溼潤,所以要澆水。水流過蚯蚓大便,就是蚯蚓液肥,要蒐集起來,不要浪費了。聽 ... 於 dolce2012.pixnet.net -

#45.IDOL-蚯蚓養殖箱 - 愛逗國際科技 做自己就是偶像

本公司最新商品上架了!『#蚯蚓養殖箱』食農教育體驗專案~ · 食農教育的課題一直是學校教學單位極力投入宣導、推廣、執行的創新課程~ · 本公司透過『實際做、學會用、延伸想 ... 於 idol-me.com.tw -

#46.蚯蚓養殖場、盆栽養蚯蚓在PTT/mobile01評價與討論

在蚯蚓養殖教學這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者oielder也提到因為做櫃姐也快十年了久站是基本導致小腿淺層有滿明顯的血管(很像蚯蚓)加上我本身皮膚就滿白的看 ... 於 homesale.reviewiki.com -

#47.蚯蚓養殖 - harmonic1012的部落格

蚯蚓養殖 https://www.facebook.com/groups/459635850862439/ ... 蚯蚓養殖基礎教學一:蚯蚓生存的環境飼養蚯蚓成功的要訣,在於瞭解蚯蚓天然生活習性, ... 於 harmonic1012.pixnet.net -

#48.【廚余堆肥箱3層】蚯蚓養殖箱(長39cm*28cm*42cm)-5101001

【廚余堆肥箱3層】蚯蚓養殖箱(長39cm*28cm*42cm)-5101001。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。緹娜嚴選tinaestore樂天市場直營店主要販售廚房與 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#49.蚯蚓養殖哪種蚯蚓最好 - Pinneng

蚯蚓的喜與怕、蚯蚓喜溫、喜濕,喜安靜,怕光、怕鹽,所以蚯蚓養殖場地培育場地應 ... 將成為蚯蚓教學示範農場的第一批員工,之後這牧場也將全力推廣蚯蚓繁殖及糞土採 ... 於 www.howyey.co -

#50.校田裡的生活課: 直擊108課綱第一現場,種菜玩出學習力 ×創造力 × 品格力

然而,受台灣好基金會委託、協助各學校延伸自然課教學的舞春食農工作室創辦人蘇立中, ... 掘開土壤,發現抱著泥被子打滾的蚯蚓;翻開葉片,肥毛蟲抓著嫩葉開心大啖; ... 於 books.google.com.tw -

#51.水蚯蚓养殖 - Ydvhig

鑒於養殖蚯蚓的經濟效益和社會效益顯著,美國、加拿大、日本等國都在大力發展蚯蚓 ... 這教學是經我多年自家室內繁殖蚯蚓太平二號蚯蚓繁殖教學(極詳盡) ,香港龜友論壇. 於 www.tnyyzx.co -

#52.蚯蚓糞變黃金創造環境生態永續- Newsweek - 小世界周報

同樣飼養蚯蚓,利用蚯蚓特性幫助循環農業還有嘉義青農楊智凱。他的其中一處蚯蚓養殖場,坐落在南投民間的一處閒置豬圈,他本和農業沒有半點關係,高中 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#53.蚯蚓養殖箱diy

手作DIY · 蚯蚓的培養基製作和飼養方法 · 簡易蚯蚓堆肥D.I.Y@蚯蚓養殖推廣中心|PChome 個人新聞臺 · 度度客| 蚯蚓先生的《蚯蚓教學示範農場計畫》 · 中華民國第58 屆中小學 ... 於 www.udsdrms.co -

#54.蚯蚓堆肥怎麼作| 食在很重要

基本的原理及作法 ... 養蚯蚓的箱子可以用買的或自己作。底部必須有洞,把多餘水分排除;為了怕土或蚯蚓掉出去,可以鋪一層紗網。底下要墊水盤,以免螞蟻跑 ... 於 www.kskk.org.tw -

#55.蚯蚓养殖技术蚯蚓视频教学蚯蚓科学人工养殖技术_哔哩哔哩

蚯蚓养殖 技术蚯蚓视频 教学 蚯蚓科学人工养殖技术, 视频播放量1240、弹幕量0、点赞数0、投硬币枚数0、收藏人数2、转发人数4, 视频作者不想上班想辞职, ... 於 www.bilibili.com -

#56.人工培育水蚯蚓

這是飼養管理絕對不能缺少的一個環節。方法是用“T”形木耙將蚓池的培養基認真地擂動1次,有意識地把青苔、雜草擂 ... 於 sbo888.pixnet.net -

#57.黑蚯蚓能養殖嗎,黑蚯蚓養殖技術 - 樂苟網

在地球上生存的蚯蚓品種有很多,根據不同的需求去飼養適合人工養殖的品種。例如大平二號蚯蚓、湖北環毛蚯蚓等等。 選擇好養殖品種 ... 於 www.lagou.pub -

#58.變廢為寶!酒廠副廠長養蚯蚓開啟第二人生—專訪坵隱農場場主 ...

王廷宏的坵隱農場位於新北市金山區,除了上萬隻的蚯蚓,也飼養200多隻蛋雞,種植數百種蔬果植物,近300坪的空間,讓王廷宏引以為傲的,是整座農場幾乎 ... 於 homeruntaiwan.com -

#60.評估以蚯蚓養殖處理豬糞之資源化研究 - 碩博士論文網

Trial 5 在飼養密度含10g 蚯蚓與乾重100g 的基質,其中PM5、PM7 之生質量(biomass) 可 ... 唯蚯蚓利用豬糞會伴隨餵飼豬之商業飼料中添加銅、鋅而累積較高的重金屬, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#61.蚯蚓養殖有幾種方法?日常管理要注意什麼?

養殖蚯蚓 需20 ℃~25 ℃的溫度,土要潮濕,環境要安靜,陰暗,避免光線直射。飼養方法很多,有盆內養殖、箱筐養殖、室內磚池養殖、農田養殖、堆肥養殖、溝槽 ... 於 kknews.cc -

#62.蚯蚓養殖箱 - PChome商店街

蚯蚓糞肥土,蚯蚓養殖,竹仔坑,志工協會,天然,糞肥,大里,環保生態保育,導覽,企劃, ... 盆栽,種植,養殖,手工皂,草本驅蚊香塔,課程,半日遊,教學,自然,就業開發,勞動部,多元化. 於 www.pcstore.com.tw -

#63.蚯蚓養殖箱diy 紅蚯蚓養殖分享‧大家一起來當城市有機農夫

蚯蚓 的培養基製作和飼養方法蚯蚓的培養基製作和飼養方法(一)培養基的製作凡無毒的植物性有機物質,給牠們一個舒適安定的居所,下方打洞方便透水和透氣,果皮,飼料1包, ... 於 www.pooladdy.co -

#64.〈蚯蚓飼食教戰手冊〉及〈蚯蚓養殖DIY〉-轉載文

蚯蚓的喜與怕、蚯蚓喜溫、喜濕,喜安靜,怕光、怕鹽,所以蚯蚓養殖場地培育場地應遮陰,避免陽光直射,通風良好,濕度適宜,環境安靜,無毒害污染,並能 ... 於 www.seelandmonastery.com -

#65.蚯蚓繁殖箱地龍養殖場 - QAVHP

蚯蚓養殖 箱養殖蚯蚓的密度,一般控制在單層每平方米4 000 一9 000條,過密則影響蚯蚓取食,活動以及生長 ... 蚯蚓 養殖前景 蚯蚓 高產養殖技術養殖視頻教學_嗶 ... 於 www.beliukk.co -

#66.請教大家如何飼養黑蚯蚓..(頁1) - 釣魚玩家

麻煩請教我如何飼養黑蚯蚓的細節.因為晚上有時想釣鱔魚釣具店又休息了.常常去不成.聽說黑蚯蚓不好養.請教懂的飼養黑蚯蚓前輩教教我..感謝. 於 www.fishingplayer.com -

#67.國立臺灣大學農業實驗場場誌 - 第 355 頁 - Google 圖書結果

試驗用地之申請自 91 年 1 月 1 日起,計有 10 項試驗計畫、 20 項教學實習及 19 項示範栽培, ... 利用本園之教學及試驗( 1 )植病學系孫岩章教授, ... 養殖蚯蚓。 於 books.google.com.tw -

#68.蚯蚓好處多台南蚯蚓養殖場揭密- 生活- 自由時報電子報

養殖 的是日本品種的太平2、3號紅蚯蚓,台灣本地的黑蚯蚓不適合養殖,1個長約50公尺、寬約2公尺的養殖床,飼養約70到75萬條紅蚯蚓,3個養殖場養殖4.5公噸的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.現在蚯蚓養殖前景怎麼樣? - 劇多

養殖蚯蚓 要有好的條件,旁邊必須有大型養牛場或者汙水處理廠這些,蚯蚓消耗這些牛糞,淤泥還是很快的。一般春秋季消耗最快,溫度最適合蚯蚓生長,這時候 ... 於 www.juduo.cc -

#70.蚯蚓多久繁殖一次 - Fodbdy

繁殖: 1, 太平二號蚯蚓平均2-3 星期便由卵囊孵出, 4-6 星期便成體, 2, 雌雄同體, 異體受精, 交配後每隔1- 2 天便產 ... 度度客| 蚯蚓先生的《蚯蚓教學示範農場計畫》. 於 www.namiawe.me -

#71.(蚯蚓養殖)養殖蚯蚓的第一步@蚯蚓堆肥 - YouTube

蚯蚓養殖 箱子購買*********新台塑膠LINE ID:stp-121 *********************我是在新台塑膠買的,在中壢工業區 ... 於 www.youtube.com -

#72.蚯蚓養殖箱diy - 台灣公司行號

2017年8月28日- 蚯蚓飼養箱安裝. 目的:消化生廚餘產生蚓肥(用於DIYGreen施肥用),及作為循環型DIY綠花園的一環。 [問] 蚓肥適合什麼植物? [答] 適用性很廣,蚯蚓 . 於 zhaotwcom.com -

#73.養殖蚯蚓的基本方法,不僅成本低,方法也簡單

還有蚯蚓的糞便,能用於生物肥、改善土壤、解毒、吸附劑、預防病蟲害等方面。尤其是在飼養肉雞的飼料中新增一些蚯蚓糞,可減少雞舍NH3和雞腹水病的發生, ... 於 nonglinyumu.com -

#74.「蚯蚓農夫」 分解廚餘作肥料種菜 - 新唐人亞太電視台

您知道 蚯蚓 可以幫忙種菜嗎?彰化縣一家老人養護中心,人工飼養了1百萬隻紅 蚯蚓 ,利用牠們來分解廚餘,製造有機肥料,然後種植出有機無毒的蔬菜。 於 www.ntdtv.com.tw -

#75.蚯蚓養殖的管理工作 - 參考網

蚯蚓養殖 的管理工作,特種養殖對常管理根據蚯蚓的生活習性,日除蚓糞,以保持環境的清沽。室外養殖常要保持所需要的適宜溼度和溫度,避免時,地上的蚓 ... 於 www.cankao.wiki -

#76.怎樣養蚯蚓資料 - Ophalls

最好買蚯蚓養殖箱,取用蚯蚓水蚯蚓糞方便,也可以用自制養殖箱,買個帶蓋子深色大桶開些透氣洞,踏花肥料版很多教學帖的。蚯蚓也買專門的堆肥蚯蚓,野生蚯蚓堆肥效率低 ... 於 www.bbarill.me -

#77.蚓人入勝~蚯蚓生態之旅-台灣黃頁詢價平台

台灣蚯蚓養殖推廣中心~部落格台灣蚯蚓養殖推廣中心~線上購物區巨農有機農場-蚓人入 ... 元成行人數:20人以上交通工具:自理聯絡方式:台灣蚯蚓養殖推廣中心-生態教學 ... 於 www.web66.com.tw -

#78.買蚯蚓香港 - DJGH

香港蚯蚓養殖推廣中心Hong Kong vermiculture Promotion Center. ... 時間寫下繁殖教學這教學是經我多年自家室內繁殖蚯蚓太平二號蚯蚓繁殖教學(極詳盡) ,香港龜友論壇. 於 www.bitfnics.co -

#79.廢棄物變蚯蚓糞、蚯蚓糞變有機肥-輔助農作新選擇 - 倡議家

他曾想從學術層面獲取蚯蚓養殖技術的突破,但台灣沒有學校專門開設蚯蚓養殖的教學,更碰到參考的相關論文與實際養殖落差太大的瓶頸,因爲土壤能探討的 ... 於 ubrand.udn.com -

#80.蚯蚓養殖土的價格推薦- 2022年8月| 比價比個夠BigGo

蚯蚓 堆肥箱紅蟲飼養透氣有機營養土家用廚餘漚肥發酵桶花肥養殖箱. 蚯蚓箱雙層鏟子鑷子手套 $1,418 ... 免郵蚓蚓糞20公斤~6分地養殖蚯蚓細緻の有機肥料培養土. 於 biggo.com.tw -

#81.請問家庭怎樣養殖蚯蚓 - 鯉魚網

在高密度飼養條件下,當小蚯蚓多的時候,老蚯蚓就會搬家外逃。應及時採收蚯蚓。 2樓:小墨植物說. 回答非常高興為 ... 於 www.carp.pub -

#82.紅蚯蚓養殖的推薦與評價,FACEBOOK - 藥局查詢指南

養殖 的是日本品種的太平2、3號紅蚯蚓,台灣本地的黑蚯蚓不適合養殖,1個長約50公尺、寬約2公尺的養殖床,飼養約70到75萬條紅蚯蚓,3個養殖場養殖4.5 . 於 pharmacy.mediatagtw.com -

#83.蚯蚓先生的《蚯蚓教學示範農場計畫》 - 度度客

而這200台斤的「種子蚯蚓」,將成為蚯蚓教學示範農場的第一批員工,之後這牧場也將全力推廣蚯蚓繁殖及糞土採收,讓人人在自家皆可進行最健康的有機耕作, ... 於 www.dodoker.com -

#84.蚓響力莊園|蚯蚓養殖場,有機肥蚯蚓糞,南部綠能有機肥料

蚓響力莊園提倡使用生物處理,環保愛地球由你我做起。一開始接觸蚯蚓單純是感覺可以使得環境更好,慢慢投入了解研究發現,讓蚯蚓去消耗養殖業者產生的禽畜糞便、香菇 ... 於 www.shop1688.com.tw -

#85.蚯蚓養殖蚯蚓飼養方法 - Yihbk

紅蚯蚓.太平2號蚯蚓繁殖方法‧養殖方法@ 公主小花園的部落格:: … 蚯蚓繁殖蚯蚓屬雌雄同體,但須異體交配才能繁殖,性成熟的蚯蚓 ... 於 www.vbkise.co -

#86.@天然呆@紅蚯蚓5斤+蚯蚓養殖床15kg | Yahoo奇摩拍賣

天然呆@600 red earthworms**配合Biovessel 補充包(不含容器). @天然呆@紅蚯蚓/歐洲紅學生/教學套組(10組,另加購學生套組1組,贈說明書). @天然呆@紅蚯蚓10斤+蚯蚓 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#87.少量蚯蚓養殖 - 頂樓菜園

蚯蚓養殖 --- 少量蚯蚓養殖 · 1. 如果您經常釣魚, 建議您直接用盆子養. · 2. 請用12吋以上的盆子, (需求越大, 盆子就加大或加多) · 3. 養殖土不必刻意挑選, 有 ... 於 amingo6262.pixnet.net -

#88.高效養殖蚯蚓方法如何? - 蚯蚓養殖技術- 老資料網 - 老资料

室外養殖法:選擇向陽潮濕、能灌排水的地方,箱寬、箱間溝寬、深,箱面平整、稍壓實。先在中央填上1m寬厚的發酵餌料,再放上含有幼蚓的餌料,使總厚度達23cm深,最後用麥秸 ... 於 www.laoziliao.net -

#89.《超詳細》蚯蚓堆肥箱教學/蚯蚓養殖Download Music Mp3 ...

《超詳細》蚯蚓堆肥箱教學/蚯蚓養殖Download Music Mp3 Convert - 蚯蚓堆肥箱教學/蚯蚓養殖阿德雷德最專業的園丁,King。 歡迎加入我的WeChat ID: ... 於 wp.metrolagu.ru -

#90.臺中市環保生態保育志工協會+++ - 台灣社區通

蚯蚓養殖 箱. 蚯蚓營養液. 天然蝶豆花. 植物盆栽. 蔬菜盆栽. 歡迎各地區辦理環境教育課程. (一般民眾‧企業‧團體‧學生戶外教學). 戶外教學及導覽環保生態. 於 sixstar.moc.gov.tw -

#91.太平二號蚯蚓繁殖教學(極詳盡) - 無脊椎動物香港龜友論壇

引言:近期越來越多人繁殖蚯蚓作為箱龜及水龜飼料, 亦有好多朋友向我查詢飼養及繁殖方法, 有見及此, 我決定花點時間寫下繁殖教學... 這教學是經我多年 ... 於 www.hkturtle.org -

#92.如何利用養殖箱來養殖蚯蚓? - 農業知識入口網

養蚯蚓所需的土可用植物培養土,直接放入蚯蚓;或加入木屑、果皮或醱酵過的雞糞,混合均勻,即可加入蚯蚓飼養,但必須注意,有些種類的蚯蚓對氨較敏感,則不適合添加雞糞等 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#93.大蚯蚓買蚯蚓堆肥 - Wvabaw

蚯蚓 養殖箱教學@ 社團法人臺灣道爾思永續發展協會 哪裡買的到大蚯蚓 27/3/2009 · 一般大小的蚯蚓在釣具店都可以買到而大一些的黑蚯蚓可能要自己去挖像是山邊或是比較 ... 於 www.xsmhgu.co -

#94.蚯蚓養殖與利用技術 - 中文百科知識

《蚯蚓養殖與利用技術》是由作者劉明山著作、中國林業出版社出版的書籍。 ... 《蚯蚓養殖與利用技術》作者在總結十幾年養殖蚯蚓經驗的基礎上,結合教學、研究、開發 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#95.蚯蚓達人~普吉蚯蚓養殖(普及生物科技)

已有30年蚯蚓養殖經驗,主要飼養本土及太平2號兩種紅蚯蚓,嚴格控管飼養環境及食材,標準流程生產穩定又高品質的產品. 於 fishing-earthworm.com.tw -

#96.青農創業點屎成金 - 伊甸園季刊

初期,先從盆養開始實驗性質養殖,飼養過程常因原料調整不當,導致蚯蚓大量死亡或逃離。雖然養蚯蚓一行已有30~40年的歷史,但網路上所能找到實際助於 ... 於 edenswfmp.pixnet.net -

#97.蚯蚓養殖基地圖片 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約12張蚯蚓養殖基地圖片,阿里巴巴的蚯蚓養殖基地圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖,多角度拍攝,全方位真人展示,為您購買蚯蚓養殖基地 ... 於 tw.1688.com -

#98.大地清道夫(蚯蚓養殖交流) - Facebook

這是由一群愛護大地的傻瓜們所組成的社團,專門研究探討蚯蚓養殖的相關技術及方法,同時提供對養蚯蚓有興趣的社會大眾,能有一個實務交流的園地。希望在此能將蚯蚓養殖 ... 於 zh-tw.facebook.com