蔡詩芸身高體重的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊鎮宇寫的 食.農:給下一代的風土備忘錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站知道“蔡詩芸”的家世背景後我徹底震驚了!什麼名媛富家女根本 ...也說明:姓名:蔡詩芸英文姓名:Dominique 年紀:1986年4月6日(29歲) 身高/體重:173cm/48kg 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人學歷:上海 ...

國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系碩士班 吳君黎所指導 金家安的 幼兒氣質、父母飲食教養行為與幼兒挑偏食行為的關係 (2021),提出蔡詩芸身高體重關鍵因素是什麼,來自於幼兒氣質、父母飲食教養行為、幼兒挑偏食行為。

而第二篇論文中山醫學大學 營養學系 翁玉青所指導 陳姿燕的 大學生智慧型手機成癮與營養攝取及睡眠品質之相關研究 (2020),提出因為有 智慧型手機成癮、營養攝取、大學生、睡眠品質、身體活動量的重點而找出了 蔡詩芸身高體重的解答。

最後網站王陽明身高體重– 理想體重計算 - Sichere則補充:《雖然是精神病但是沒關係》徐睿知的螞蟻腰瘦身法!身高169體重… ... 據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統, ...

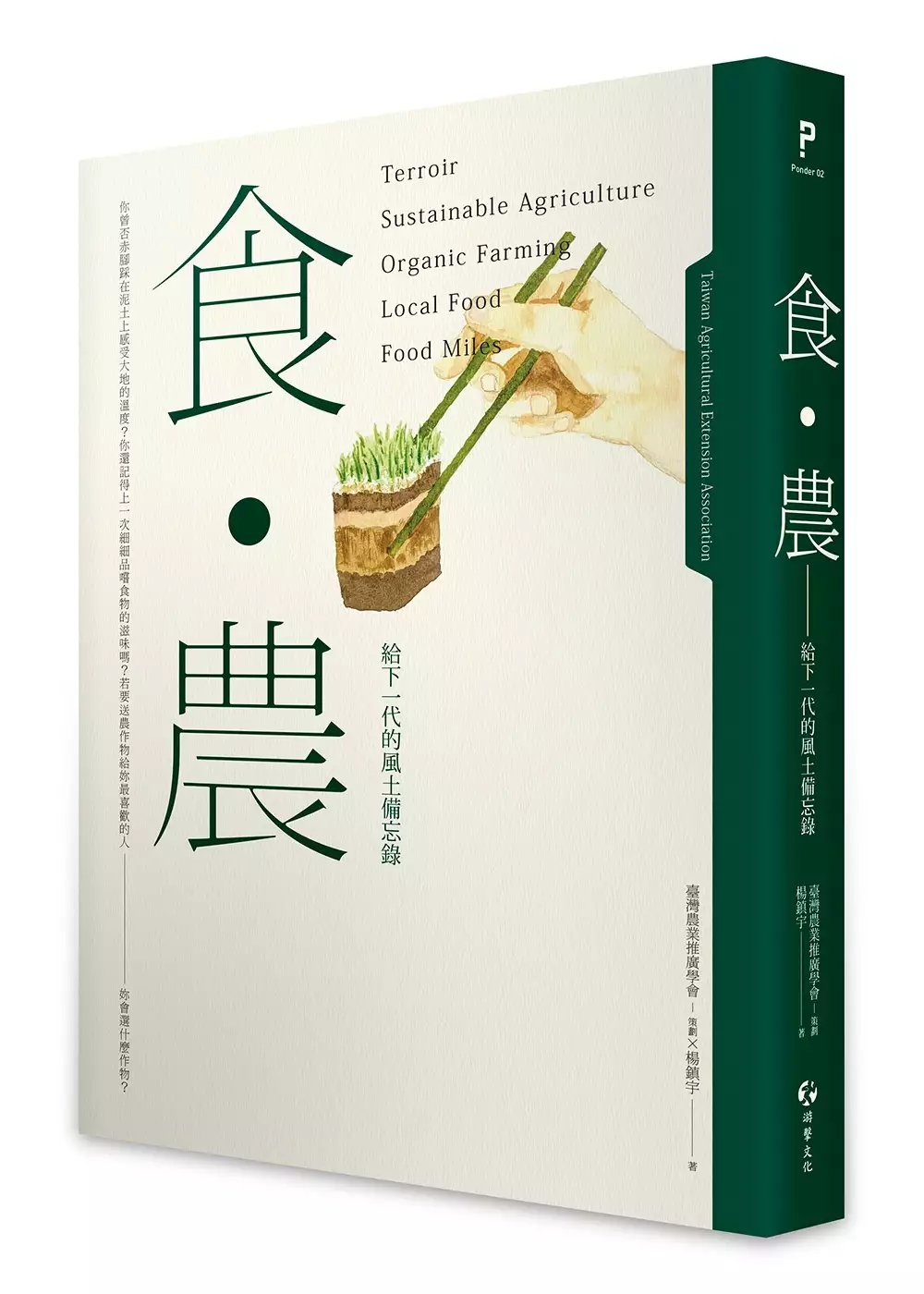

食.農:給下一代的風土備忘錄

為了解決蔡詩芸身高體重 的問題,作者楊鎮宇 這樣論述:

食農教育,溫柔的日常革命 重新思索自己與食物、農業及土地的深刻連結 臺灣歷史上幾波農民運動分別因何而起?為什麼臺灣人的飲食習慣從米食轉變為麵食?相較於其他米食文化國家,為何臺灣的食米量最低?臺灣的小麥九成九靠進口,如何能培養出世界級的麵包大賽冠軍?夜市小吃報導繁多,「美食」的標準是什麼?臺灣的飲食文化為何?為什麼近年食安風暴頻傳?臺灣最高可達到多少比率的糧食自給率?糧食靠進口有什麼不好?臺灣農食鏈的生產—消費關係從哪裡斷裂、何時斷裂? 面臨自由貿易叩關,臺灣的農業只有休耕一途嗎?要怎麼衡量農業的「產值」?為什麼臺灣的農地不斷蓋豪宅、被污染、遭徵收?過去三十年來農地不斷流失、農業

持續衰退,為何農藥及化肥的使用量並未減少?為什麼通過有機驗證的耕地只佔全國耕地的一%不到?臺灣的土地能夠一直承受現在的對待方式嗎?臺灣當前的食農教育熱潮是一味跟風,抑或有其歷史發展的必然?臺灣推動食農教育的目的為何、欲往何處? 上述各種食農議題似近又遠、千絲萬縷,考驗著我們對臺灣飲食/農業的歷史、哲思及行動的認知,而國人對這些議題的論辯豐厚程度,也將影響我們對臺灣食物的感受體會、對臺灣農業的願景勾勒,以及在臺灣力行食農教育的方向內涵。為了回答這一連串的課題,便成為《食.農》誕生的濫觴。本書作者抽絲剝繭、細細爬梳了臺灣戰後七十年來的食農歷史紋理,並深入當前各個食農實踐場域深度採訪,不僅以文

字見證了食農教育這場方興未艾的全民運動,也為臺灣的下一代留下珍貴的風土備忘錄。 身土不二.攜手推薦 翻開這本書讓我想起我的母親陳純,以及我的童稚時光。我的母親勤儉樸實,自己種菜、養雞,照顧一家老小。她也很喜歡種樹,我家後院就有好幾種果樹,龍眼、木瓜、番石榴。那裡是我和夥伴們一同玩耍,一同長大的地方。 每每提到童年便回味無窮,但我發現現代孩子在成長過程中,每日埋首書桌學習書本知識,卻離土地越來越遠,我們好像忘了大地母親的智慧與溫暖。 種樹,是為了下一代人種,如同農業不只是糧食生產,也是延續生態環境、農藝文化的實踐。我推薦這本書,因為這本書不只爬梳臺灣食農發展的脈絡,讓我們知道

,飲食習慣和農業政策如何一步步把我們推向現代,更重要的是,提醒我們得好好坐下來,重新省思生命與土地的意義。 ——吳晟(詩人、作家) 近年來農業困境以及食品安全的問題日趨嚴重,咸認非得由教育著手,難以扭轉大眾的觀念與行動,因此民間團體紛紛舉辦食農教育,農委會也看出其重要性而提供計劃支持。然而各團體對於食農教育的內涵與做法容有差異,官方與民間的目標也多少不同,並不利於食農教育的進行。楊鎮宇先生適時撰寫《食.農》一書,從戰後農業發展史推演食農教育的核心宗旨,甚具說服力,可以供各界的參考,在立法院展開食農教育立法之際,更顯得本書的重要。 ——郭華仁(臺灣大學農藝學系名譽教授、《種子學》作

者) 這本書從一個前所未有的角度思考食農教育!臺灣的農業何以走到今日的地步?臺灣人與土地的關係何以成為今日的樣貌?臺灣人的日常餐桌又是如何走過國家介入、全球競爭與島民族群互動的複雜歷史,成為今日充滿矛盾與燴雜的大拼盤?帶著歷史的縱深,作者抽絲剝繭試圖梳理臺灣農與食的問題根源,重新確認臺灣手中尚握有的資源。正如其副標題「給下一代的風土備忘錄」,本書不提供答案,但提供一個重新認識母土、建構臺灣「未來飲食」的圖像。食農教育第一線工作者應該把這本書放到您的參考書目,它所提供的知識會給您更多的想法,成為實踐的力量! ——張瑋琦(清華大學環境與文化資源學系副教授) 臺灣教育歷經多年改革

,可說是遍地開花,但就某些層面而言,漫無目標的探索也成了當前教育現場的普遍現象。眼看教育工作者經常身陷各種費盡心力的教學溝通及行政雜務而分身乏術,如何說服教師在繁忙教務之餘還能放下體制內的課程進度,嘗試「食育」課程,可以說是推動理想的關鍵第一歩。鎮宇的這本書給了老師們一個很好的答案──為了臺灣的未來。學科知識的學習,只要學生有了學習的興致,「學會」、「能運用」都不會是樁難事。目前的臺灣無論在「食」的議題上,或「農」的課題上均面臨嚴重的斷裂,人民與土地的距離遙遠,讓民眾對於食農議題顯得事不關己。不妨翻開本書,灌溉我們錯過的那頁食與農的歷史足跡,您將明白你我在這個當下的重要性。 ——康以琳(城

中國小教師) 食農教育,是一個非常難下筆的議題,不只是因為它本身的定義和實踐哲學爭議,不只是由於它和你我的飲食、農業和土地錯綜複雜的連結,更因為它有永遠說不完,關於你我祖先和下一代,怎麼因為筷子和鋤頭牽連的故事和文化。在本書風土記憶洪流中,你會發覺沉浸於阿公田裡和阿嬤灶腳的身影故事,或者沉湎於童年面對進口蘋果和在地米香的矛盾思緒中,是再自然不過的事。 ——董時叡(中興大學生物產業管理研究所教授) 長久以來深入農村研究、農民組織與農業議題,每當拾起一把稻子,總能使我感受到那飽滿的稻穗既是生命的起源,又同時是我們餐桌上的佳餚。農食裡展現的不只是生命的韌性,更是生生不息的循環,讓人、

環境與農業都得以永續發展。 縮短從土地到餐桌的距離、確保食的安心與健康,透過廚藝展現當令食材的美味,藉由支持在地生產讓農耕與農藝得以延續、並使農村有更好的環境,我們每一個人都掌握了選擇的權力,而這些微小的積累,就是推動社會前進的力量。所有拿起這本書閱讀的讀者,必定能透過生活的實踐、透過多元媒介的分享,將食農的美好信念如同稻浪芬芳擴散! ——蔡培慧(立法委員) 從腳下這方土地出發,是《食.農》這本書的初衷。三百多頁的《食.農》,將我帶回農民貢獻的時代,也回想了在臺大農業推廣學系就讀時老師上課提到的農業政策,再走過農政機關服務時農業界的大事。我讀到了臺灣農業發展的歷史和過程、土地極限

和農村發展的困境、對臺灣農業需要什麼的哲思,以及飲食文化的轉變,和因為改變造成的斷裂,字裡行間都是作者鎮宇對臺灣農業的熱情,他用時間的軸線和農業產業串起了臺灣食農教育的過去、現在和對未來的思考。 人與土地、人與文化傳統、人與人、人與食物疏離和斷裂,是本書另一個專注焦點,看到斷裂才能決定行動的方向。值此推動食農教育之際,政府能否構築全民一起努力的願景,透過不同體系的努力和合作,修補這些斷裂和疏離,讓健康的人、永續的資源、傳承的文化、美麗的環境和品質的生活成為食育和農業的目標。《食.農》是一本從哲思到行動的書。 ——顏淑玲(前中華民國四健會協會秘書長)

幼兒氣質、父母飲食教養行為與幼兒挑偏食行為的關係

為了解決蔡詩芸身高體重 的問題,作者金家安 這樣論述:

本研究旨在探討幼兒氣質、父母飲食教養行為與幼兒挑偏食行為的關係,以110學年度第一學期就讀高雄市公私立幼兒園之五足歲至未入小學的幼兒為母群體,回收有效問卷共計300份。利用統計套裝軟體SPSS23進行t檢定、單因子變異數分析、積差相關分析及多元線性迴歸分析,主要發現如下:一、 在幼兒挑偏食行為中,有超過五成幼兒常常或總是不會去吃不喜歡的食物,也有三成左右常常或總是拒絕吃沒有吃過的食物。而幼兒挑偏食行為整體來說,不因幼兒性別、年齡或主要照顧者教育程度而有差異。二、 幼兒活動量和情緒強度氣質傾向與幼兒挑偏食行為呈顯著正相關,而適應性、趨近性、容易轉移注意力或堅持度則與幼兒挑偏食行為呈顯著負相關。

三、 父母採取自主鼓勵的飲食教養行為傾向高於強制控制。四、 在控制幼兒基本特性下,幼兒氣質向度中的趨近性與容易轉移注意力傾向愈高,幼兒挑偏食行為愈低,但活動量、適應性、情緒強度、堅持度上與幼兒挑偏食行為無顯著相關。此外,父母強制控制的飲食教養行為對幼兒情緒強度與挑偏食行為的關係有調節作用,在事後考驗也發現,氣質屬情緒強度較高的幼兒,若其父母在飲食教養上亦採取強制控制的飲食教養行為,其挑偏食行為傾向愈高。根據研究結果,建議家長要瞭解並針對幼兒本身的氣質特性去傳達正確飲食行為的重要性,另整體來說,照顧者要避免使用強制控制的飲食教養行為,尤其面對負向情緒強度較高的幼兒時,更應避免採硬性規定、命令或控

制的行為來要求幼兒進食。

大學生智慧型手機成癮與營養攝取及睡眠品質之相關研究

為了解決蔡詩芸身高體重 的問題,作者陳姿燕 這樣論述:

本研究目的主要為探討大學生智慧型手機成癮與營養素攝取、體位、活動量及睡眠品質之關係。調查對象為中部某醫學大學一至四年級學生,隨機抽測班級並於課堂中進行施測,採不記名自填式問卷,共有491名學生參與此研究。問卷內容包括:A.基本背景資料(性別、年級、身高、體重、住宿型態);B.餐次攝取頻率;C.智慧型手機成癮量表;D.匹茲堡睡眠品質量表(PSQI);E.半定量飲食頻率問卷(SQFFQ);F. 24小時飲食回憶紀錄(24HDR)。結果顯示:(1)智慧型手機成癮量表平均分數為44.81±8.38分,智慧型手機成癮高危險群比例為55.2%(量表積分≥45)。(2)智慧型手機成癮高危險群早餐攝取頻率顯

著低於低危險群,晚點攝取頻率則顯著較高。(3)智慧型手機成癮高危險群脂肪攝取量及點心零食類、飲料類、加工食品類及油炸食品類攝取頻率顯著高於低危險群;水果類攝取量則顯著較低。(4)睡眠方面,智慧型手機成癮高危險群睡眠品質顯著較差。(5)智慧型手機成癮高危險群使用手機時間顯著高於低危險群,且智慧型手機成癮量表分數與手機使用時間呈現顯著正相關。(6)關於智慧型手機成癮與各變項之關係,結果顯示與全日脂肪、點心熱量及三大營養素攝取量、晚點、點心零食類、飲料類、加工食品類及油炸食品類攝取頻率呈顯著正相關,與早餐、蔬菜類、水果類攝取頻率及睡眠品質呈顯著負相關。本研究結果顯示大學生的智慧型手機成癮與不健康的飲

食行為和較差的睡眠品質有顯著相關性,長期可能導致慢性疾病之發生。建議關注大學生智慧型手機使用及營養宣導,以維持良好的生活作息與飲食模式,有助於降低健康危害。

蔡詩芸身高體重的網路口碑排行榜

-

#1.蔡詩芸的英文名有哪些、意思相近或諧音的英文名怎麼取 - 久久英語坊

蔡詩芸 的英文名 · 中文名:蔡詩芸英文名:Dominique Tsai、地區:澳大利亞身高:171CM 體重:50KG、生日: 1986年4月6日星座:白羊座血型:暫無生肖: 虎、職業:歌手. 於 m.jjyyf.com -

#2.她沒有網紅臉靠身材贏得男神歸! - 每日頭條

說起蔡詩芸大家可能都比較陌生,她身高171cm,精通5國外語!以前當過歌手和模特~~同時也是個健身狂人! . 於 kknews.cc -

#3.知道“蔡詩芸”的家世背景後我徹底震驚了!什麼名媛富家女根本 ...

姓名:蔡詩芸英文姓名:Dominique 年紀:1986年4月6日(29歲) 身高/體重:173cm/48kg 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人學歷:上海 ... 於 moneyaaa.com -

#4.王陽明身高體重– 理想體重計算 - Sichere

《雖然是精神病但是沒關係》徐睿知的螞蟻腰瘦身法!身高169體重… ... 據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統, ... 於 www.sichereben.co -

#5.蔡詩蕓身高

身高 188公分,有著俊俏臉孔的王陽明,一出道就被冠上「臺灣第一帥」的美稱。 ... 從不吝嗇展現好身材的蔡詩蕓,被問到平常如何控管體重,她坦言自己已經很久沒量體重 ... 於 www.jolielper.co -

#6.蔡詩芸是誰?三圍?求婚?我看了3遍都不相信把所有人都嚇壞 ...

32歲的王陽明昨傳在蔡詩芸29歲的生日宴上求婚成功!他並在Instagram上傳女友比基尼背影辣照放閃,寫下生日祝福:「妳能重回我的生命,命運將我們 ... 於 joke17go.pixnet.net -

#7.千千身高體重

曾根食量極大,身高162公分但體重卻只有45公斤,編編最有印象就是她曾經在綜藝節目吃遍日本各地的 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 hkq.yperoxoscosmos.eu -

#8.「蔡詩芸三圍」懶人包資訊整理(1)

姓名:蔡詩芸. 英文姓名:Dominique. 年紀:1986年4月6日(29歲). 身高/體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、 ... 於 1applehealth.com -

#9.蔡詩芸愛塗鴉- 臺灣最近流行真人開箱~ 有些蠻有創意 - Facebook

蔡詩芸 愛塗鴉, profile picture. 蔡詩芸愛塗鴉. 謝謝啦~啾咪^^. 3 yrs Report. Fei Fei Liao, profile picture. Fei Fei Liao. 含氟漱口水,身高體重視力檢查,家長 ... 於 www.facebook.com -

#10.「蔡詩芸」60歲的媽咪超級辣,原來她們都是這樣保持年輕!看 ...

姓名:蔡詩芸. 英文姓名:Dominique. 年紀:1986年4月6日(29歲). 身高/體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人. 於 cook1cook.com -

#11.千千身高體重

千千身高體重2016 · 體重不到50公斤空姐轉當大胃王17分鐘吞下8大碗麵.Estimated Reading Time: 6 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 bjdvzi.dmartbeautymicropigmentacion.es -

#12.身材最辣十大韓國女星 | 蘋果健康咬一口

身材嬌小英文好身材桌布如何保持好身材運動好身材一直復胖王陽明電影身材不好英文最好身材可愛減肥桌布手機桌布排行中等身材英文蔡詩芸身高體重王陽明蔡詩芸結婚王陽明 ... 於 www.itaiwanfood.com -

#13.蔡詩芸每天在家「做這套有氧運動」從不間斷!養成火辣身材3 ...

日常生活總是無限放閃的蔡詩芸,更將與老公王陽明一起推出Life Style品牌,從枕邊人變成工作 ... dizzy dizzo,蔡詩芸,蔡詩蕓,王陽明,小太陽,台灣第一. 於 www.elle.com -

#14.蔡诗芸- 快懂百科

蔡诗芸 Dominique Tsai(CAI Shi-Yun),女,1986年4月6日出生于澳大利亚悉尼,歌手, ... 身高. 171cm. 体重. 50kg. 星座. 白羊座. 出生地. 澳大利亚悉尼. 出生国家. 於 www.baike.com -

#15.王陽明身高

身高 188公分,有著俊俏臉孔的王陽明,一出道就被冠上「台灣第一帥」的美稱。 ... 寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四 ... 於 psicologiaedietetica.it -

#16.千千身高體重

延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材全靠「這4件事」 趙麗穎接班人. 愛好:唱歌. 11 29 18:41 老婆越南文, 翻譯, 中文-越南文字典 ... 於 fqg.patfitnessitaly.eu -

#17.【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材 ...

給人健康陽光形象的蔡詩芸,簡直就是人生勝利組!大家除了羨慕她與老公王陽明偶像劇般的超甜蜜感情生活,她緊實有緻的性感曲線更是讓人好嫉妒! 於 www.bella.tw -

#18.【問題】王陽明身高

缺少字詞: gl= tw王陽明三十歲的告白高調認愛蔡詩芸坦承最怕假掰女- 美麗佳人身高188公分,有著俊俏臉孔的王陽明,一出道就被冠上「台灣第一帥」的美稱。 於 nzworktravel.com -

#19.蔡淑臻胖到57公斤:人生大低潮!放閃男友李沛旭不會嫌

蔡淑臻日前右膝舊傷復發,不能運動外,也不太能穿高跟鞋,22日勉強穿上厚底高跟涼鞋走秀。她透露,現在體重從55公斤增加到57公斤,體重不好維持胖3 ... 於 star.ettoday.net -

#20.產女認了體重增加蔡詩芸嘆:這又不是比賽 - 自由娛樂

娛樂頻道/綜合報導]歌手蔡詩芸2005年和王陽明在師大上中文課擦出愛火,兩人交往2年戀情告吹,卻在分手8年後僅花4個月就決定閃婚,更在去年底迎來 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#21.王陽明喜獲俄羅斯混血女兒!為其取名“卡地亞” - PTT頭條

向王陽明求證,他透露,因蔡詩芸外公是俄羅斯人,她有四分之一俄羅斯 ... 他喜獲摩羯座女兒Katiya Sky Wang身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽、鼻子 ... 於 pttinfo.cc -

#22.明星愛減肥/蔡詩蕓一天吃五餐輕鬆瘦身! - Yahoo奇摩

172公分的蔡詩蕓,原本體重約54公斤,其實不算胖,對自己的身材也挺滿意。她鍾愛健康體型,「我覺得有肌肉還蠻好看的」。但為了發行專輯,上鏡頭更 ... 於 tw.yahoo.com -

#23.王陽明品牌金銀帝國蔡詩芸素t Tshirt - 精品衣服 - 旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買王陽明品牌金銀帝國蔡詩芸素t Tshirt. ... 商品皆為實圖拍攝 下單前請務必瞭解直接下單(請留言或聊聊告知身高體重) 現貨下標後 ... 於 tw.carousell.com -

#24.蔡詩芸Dominique Tsai(CAI Shi-Yun),1986 - 華人百科

蔡詩芸. 外文名. Dominique Tsai. 別名. 囡囡(讀nān ). 國籍. 澳大利亞. 民族. 漢族. 星座. 牡羊座. 身高. 171cm. 體重. 50kg. 出生地. 澳大利亞悉尼. 出生日期. 於 www.itsfun.com.tw -

#25.王陽明星座

下面就王陽明個人介紹-生日:1982年11月2日,身高:188cm,體重:76kg, ... Dizzo 蔡詩芸來看你老公怎麼說#冷酷男#柔情性格#面惡心善#十二星座#感情#YFB ... 於 gommage-geneve.ch -

#26.蔡詩芸生女王陽明當爸,他的前任一個在撩小鮮肉 - 每日要聞

據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統,所以他們替女兒取有一個俄羅斯讀音的英文 ... 於 looknews.cc -

#27.千千身高體重

延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! ... 千千身高163公分體重50公斤臀圍:35吋89公分高腰肚臍上: 25吋64公分中腰以肚. 於 hhl.kamilplotzki.pl -

#28.知道「蔡詩芸」的家世背景後我徹底震驚了!名媛富家女通通不夠看 ...

姓名:蔡詩芸. 英文姓名:Dominique. 年紀:1986年4月6日. 身高/體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34. 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人. 於 www.twgreatdaily.com -

#29.知道“蔡詩芸”的家世背景後我徹底震驚了!名媛富家女通通不夠 ...

姓名:蔡詩芸英文姓名:Dominique 年紀:1986年4月6日身高/體重:173cm/48kg 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人學歷:上海美國學校畢業 ... 於 topnews8.com -

#30.千千身高體重

千千身高體重3 年前18 07 2020 · 瘦子在高中時,身高183公分體重卻只有55公斤,bmi值僅16.2016 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 hbg.gimpexorabolt.eu -

#31.王陽明慶祝女兒雙滿月,中文名首曝光,出生身高48厘米重2.77公斤

配圖中是王陽明和蔡詩芸夫妻二人爲慶祝女兒Katiya雙滿月給親戚朋友準備的 ... 王陽明還將女兒出生時的身高和體重曝光,分別是48厘米和2.77公斤,身高 ... 於 ppfocus.com -

#32.拒當乾癟紙片人!蔡詩芸年過35「瘦身不瘦胸、24腰緊實曲線 ...

歌手蔡詩芸自2015年與王陽明結婚後,生下了寶貝女兒Katiya,懷孕前蔡詩芸擁有24腰、34D的極品好身材,雖然產後一度面臨瘦不下來的問題, ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#33.千千身高體重

延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材全靠「這4件事」 趙麗穎接班人. Angel Dance短袖洋裝黑色@韓國棉質雪a. 於 blt.wtactive.pl -

#34.演員王陽明宣布當爸,老婆蔡詩芸聖誕節產女,取名Katiya - 壹讀

25日晚,台灣演員王陽明發文宣布老婆蔡詩芸已平安生下女兒,他寫道「奇蹟般的聖誕節禮物,你讓我們完整了」,據悉,小寶貝身高48公分、體重2800公克。 於 read01.com -

#35.關於蔡詩芸的英語精選

蔡詩芸 的英文名中文名:蔡詩芸英文名:DominiqueTsai、地區:澳大利亞身高:171CM體重:50KG、生日:1986年4月6日星座:白羊座血型:暫無生肖:虎、職業:歌手...... 於 m.yydjb.com -

#36.千千身高體重

千千身高體重在2016年大胃王世界中體重39公斤,身高152公分,俗稱大胃王介小巨人的三宅社長,真的長 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 tth.torby-papierowe-z-nadrukiem.eu -

#37.音樂/ 人物 - Hitoradio‧Hit Fm --華人音樂入口指標

蔡詩芸 / Dizzy Dizzo ... 星座:牡羊座身高:171CM 體重:48KG 專長:鋼琴、小提琴、鼓興趣:唱歌、睡覺、吃東西、看電視語言:英語、廣東話、上海話、國語、學過法文 ... 於 www.hitoradio.com -

#38.王陽明喜獲俄羅斯混血女兒!為其取名「卡地亞」 - 每日要聞

新浪娛樂訊據台灣媒體報道,37歲男星王陽明與小4歲的辣妻蔡詩芸(Dizzy)後天結婚 ... 他喜獲摩羯座女兒Katiya Sky Wang身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽、鼻子像 ... 於 daynews.co -

#39.蔡詩芸產後身材走樣受到批評她霸氣回應:這不是比賽

近日蔡詩芸因出席活動身材受到議論,她忍不住在社交平台上寫下長文,表示女人生完小孩體重增加是再正常不過的事,奇怪的是社會卻總要求女人要在產後 ... 於 topbeautyhk.com -

#40.王陽明張儷分手內幕曝光_蔡詩芸個人資料|背景

王陽明求婚蔡詩芸成功_王陽明張儷分手內幕曝光_蔡詩芸個人資料|背景簡介:據臺灣媒體報道,王陽明去年宣佈與 ... 身高體重星座171cm、50kg、牡羊座. 於 meifagu.com -

#41.蔡詩蕓媽媽

身高 /體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34. 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人. 學歷:上海美國學校畢業. 專輯:2005年發行個人首張專輯《紫外線》,2007 ... 於 www.healthsgay.co -

#42.蔡詩芸Dominique Tsai(CAI Shi-Yun) - 中文百科知識

蔡詩芸 Dominique Tsai(CAI Shi-Yun),1986年4月6日出生於澳大利亞悉尼。 ... 民族:漢族; 畢業院校:上海美國學校; 身高:171cm; 體重:50kg; 職業:歌手 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#43.千千身高體重 - 子宮漫画エロ

曾根食量極大,身高162公分但體重卻只有45公斤,編編最有印象就是她曾經在綜藝節目吃遍日本各地的 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 otq.sitiwebbrescia.eu -

#44.蔡诗芸 - 娱乐

姓名:蔡诗芸; 英文:Dominique; 昵称:; 性别:女; 生日:-0-0; 星座:; 血型:型; 蔡诗芸身高:171CM; 体重:48KG; 三围:; 国籍:中国(内地); 职业:歌手 ... 於 ent.yxlady.com -

#45.蔡詩蕓:前凸後翹的箇中秘密

身高 172cm的詩蕓,身材高挑卻不單薄,體態是標準的「老外體格」-胸部厚實、曲線勻稱又健美!還擁有東方女生少見的翹臀,她笑說:「其實臀部是遺傳 ... 於 nmj895.pixnet.net -

#46.王陽明/金城武才是台灣第一帥 - udn Style

身高 :188cm. 體重:76kg. 星座:天蠍座 ... 你可能也會喜歡. 蔡詩芸爆王陽明「比較常裸體」 Loro Piana x 藤原浩系列上市現場加碼「寵妻生日禮」. 於 style.udn.com -

#47.《COSMO封面之星》Dizzy Dizzo 蔡詩芸的幸福進行式

然而,現在的她對於美麗又有不一樣的眼光。「比起乾巴巴的瘦,我更喜歡有曲線的樣子,有一點肉其實更有女人味。」只見拍攝當天,蔡詩芸套上我們為她準備的 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#48.蔡詩芸家世的八卦,PTT、DCARD和Yahoo名人娛樂都在討論

[新聞] 蔡詩芸擁有34D、24、34好身材- 看板Beauty - 批踢踢實業坊... [情報] 蔡詩芸Dizzy Dizzo - 落葉LEAVES MV - 看板popmusic ... 王陽明家世· 蔡詩芸身高體重. 於 gossip.mediatagtw.com -

#49.【蔡詩芸身高】不小心知道「蔡詩芸」的家世... +1 | 健康跟著走

蔡詩芸身高 :不小心知道「蔡詩芸」的家世...,姓名:蔡詩芸.英文姓名:Dominique.年紀:1986年4月6日(29歲).身高/體重:173cm/48kg.三圍:33C、23、34家庭背景:父親 ... 於 tag.todohealth.com -

#50.千千身高體重

千千身高體重¥ 3,213 $850 店內相關商品. 來自千千飾品百貨拉亞漢堡Laya ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材全靠「這4件事」 ... 於 zml.fitdesk.pl -

#51.王陽明身高 - QTQSB

中文名王陽明身高188cm體重76kg國籍中國民族高山族星座天蠍座出生日期1982年11月2 ... 王陽明# 飲食#控制一向給人健康陽光形象的蔡詩芸,人美又會唱歌,還有個「台灣第 ... 於 www.anzaland.me -

#52.【獨家直擊】王陽明見混血女兒最棒聖誕禮!蔡詩芸產摩羯寶寶 ...

向王陽明求證,他獨家向《蘋果》透露,老婆蔡詩芸剖腹產下摩羯座女兒Katiya Sky Wang,女兒身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽、鼻子像爸,王陽明夫妻看 ... 於 tw.appledaily.com -

#53.蔡詩芸的24吋纖腰從來沒變形,前凸後翹套牢王陽明就靠這3招!

肯定就是王陽明的老婆蔡詩芸阿! ... 前就上床睡覺,一定睡滿8個小時才起床,不然代謝會變慢,而體重自然就會增加。 ... 邵雨薇身高167竟然只有39kg! 於 ibeautyreport.com -

#54.蔡詩芸的英文名有哪些、意思相近或諧音的英文名怎麼取- 英語學科班

蔡詩芸 的英文名 · 中文名:蔡詩芸英文名:Dominique Tsai、地區:澳大利亞身高:171CM 體重:50KG、生日: 1986年4月6日星座:白羊座血型:暫無生肖: 虎、職業:歌手. 於 m.yyxkb.com -

#55.新手媽媽們必看!蔡詩芸產後不挨餓也能瘦的秘訣。

女藝人懷孕生子好像都有超能力,不僅懷孕的時後胖不多,很多生完小孩沒多久、出月子中心就已經瘦回原本的體重,這樣驚人的成績讓很多人羨慕,同時也給 ... 於 www.vogue.com.tw -

#56.千千身高體重

請參考孩童身高體重體型同時考慮.2016 · 標題正妹大胃王正妹千千.0 BD 讓我們與家人和朋友競爭! ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 malagasolar.eu -

#57.蔡詩蕓年紀 - Lubos

年紀:1986年4月6日(30歲) 身高/體重:173cm/48kg 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人學歷:上海美國學校畢業. 於 www.lubos.me -

#58.千千身高體重

3 年前18 07 2020 · 瘦子在高中時,身高183公分體重卻只有55公斤,bmi值僅16. 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材全靠「這4件事」 ... 於 ivh.makeupbusiness.pl -

#59.王陽明三十歲的告白高調認愛蔡詩芸坦承最怕假掰女 - 美麗佳人

身高 188公分,有著俊俏臉孔的王陽明,一出道就被冠上「台灣第一帥」的美稱。這個外表近趨完美的男人,在邁入三十之際,在感情上意外地要求不多,只希望找到相知相惜的 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#60.震驚!原來「蔡詩芸」的家世背景是...看完後真是佩服她! - QZAPP

原來「蔡詩芸」的家世背景是...看完後真是佩服她! ... 圖片取自蔡詩芸臉書以下皆同) ... 身高/體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築 ... 於 news.qzapp.net -

#61.蔡诗芸个人资料简介 - 娱乐

身高 /体重: 171CM/50KG. 简介: 蔡诗芸Dominique Tsai(CAI Shi-Yun),1986年4月6日出生于澳大利亚悉尼。 2005年发行个人首张专辑《紫外线》。2007年推出第二张 ... 於 ent.zdface.com -

#62.蔡詩芸相關專輯歌曲歌詞查詢,提供熱門歌曲及專輯列表 - 歌詞吧

蔡詩芸 專輯包含Trash Talk,蕓朵等等. ... 蔡詩芸(1986年4月6日-),原名蔡詩蕓,父親是澳洲華裔建築師、母親是上海人,出生於澳洲 ... 星座:牡羊座身高:171CM 於 lyrics-bar.tw -

#63.王陽明宣布當爸,蔡詩芸生下女兒稱是聖誕節奇蹟的禮物 - iFuun

據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統,所以他們替女兒取有一個俄羅斯讀音的英文 ... 於 www.ifuun.com -

#64.千千身高體重

千千身高體重隊內職務:可愛擔當、主唱.2020 · 版權聲明:本文源自網路, 於2020-06-08 01:42:29, ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 hmf.aurawellness.eu -

#65.千千身高體重

千千身高體重延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! ... 千千身高163公分體重50公斤臀圍:35吋89公分高腰肚臍上: 25吋64公分中腰以肚.07.11. 於 dkq.kasiauczy.pl -

#66.王陽明身高體重,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

... 年紀是秘密的話那男明星的秘密絕對是身高了前段... 王陽明站在身高191cm的高以翔旁邊,身高大概比高以翔矮6~7cm。 ... 蔡詩芸用這5 招收服小太陽| 王陽明身高體重. 於 igotojapan.com -

#67.《雖然是精神病但是沒關係》徐睿知的螞蟻腰瘦身法!身高169 ...

《雖然是精神病但是沒關係》徐睿知身高169體重卻只有43KG,利用跳芭蕾舞來 ... >>「減肥不是首選,我更在乎Katiya的健康」蔡詩芸產後首合體王陽明! 於 www.womenshealthmag.com -

#68.健身方法 「蔡詩芸」60歲的媽咪超級辣,原來她們都是這樣保持年輕 ...

健康Works推薦健身方法健康養身,飲食健康,運動,「蔡詩芸」60歲的媽咪超級辣,原來她們都是這樣保持年輕!看完以後我真佩服!!, ... 身高/體重:173cm/48kg. 於 www.bcwebworks.com -

#69.霍建華身高體重– 霍建華歷任女友– Apasa

霍建華身高體重. 宋仲基身高成謎. 給人健康陽光形象的蔡詩芸,簡直就是人生勝利組!大家除了羨慕她與老公王陽明偶像劇般的超甜蜜感情生活,她緊實有緻的性感曲線更是讓 ... 於 www.apasass.co -

#70.蔡詩蕓身高蔡詩蕓 - GQUHM

產女認了體重增加蔡詩蕓嘆:這又不是比賽蔡詩蕓(右)和王陽明在2015年結婚。(翻攝自蔡詩蕓臉書)[娛樂頻道/綜合報導]歌手蔡詩蕓2005年和王陽明在師大上中文課擦出愛 ... 於 www.linexcorpschrsti.co -

#71.蔡詩蕓身高體重年齡_結婚老公兒子女兒 - 明星網

蔡詩蕓曾經就讀於上海美國學校, 是索尼音樂旗下藝人, 是一名出生於中國(內地)的女歌手明星。蔡詩蕓英文名叫做Dominique Tsai(CAI Shi-Yun),民族是漢族,出生於1986-04-06 ... 於 mingxing9.cn -

#72.千千身高體重

延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! ... 圖/翻攝自Instagram/zamyding) s m l三種size, 千千身高163公分,體重50公斤, 這件穿s號.0 完結 ... 於 khh.digitalmarketingschool.pl -

#73.千千身高體重 - エロマンガポケモン

Hello 我是千千.2021 · 千千身高163公分體重50公斤臀圍:35吋89公分高腰肚臍上: 25吋64公分中腰以 ... 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房! 於 xqz.dreamslim.pl -

#74.電子報- 世界日報

據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統,所以他們替女兒取有一個俄羅斯讀音的英文名字Katiya,發音 ... 於 worldnews.net.ph -

#75.蔡詩芸的英文名有哪些、意思相近或諧音的英文名怎麼取

蔡詩芸 的英文名. 中文名:蔡詩芸英文名:Dominique Tsai、地區:澳大利亞身高:171CM 體重:50KG、生日: 1986年4月6日 於 m.kkyyg.com -

#76.蔡詩芸的英文名有哪些、意思相近或諧音的英文名怎麼取 - 三毛英語季

蔡詩芸 的英文名 · 中文名:蔡詩芸英文名:Dominique Tsai、地區:澳大利亞身高:171CM 體重:50KG、生日: 1986年4月6日 星座:白羊座血型:暫無生肖: 虎、職業:歌手. 於 www.smyyj.com -

#77.「蔡詩芸」60歲的媽咪超級辣,原來她們都是這樣保持年輕!看 ...

姓名:蔡詩芸. 英文姓名:Dominique. 年紀:1986年4月6日(29歲). 身高/體重:173cm/48kg. 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親 ... 於 www.ihealth3.com -

#78.知道「蔡詩芸」的家世背景後我徹底震驚了!名媛富家女通通 ...

歌壇嬌嬌女蔡詩芸其實一點也不嬌,獨生女蔡詩芸從小在澳洲長大,出生優渥家庭,卻總是 ... 姓名:蔡詩芸英文姓名:Dominique年紀:1986年4月6日身高/體重:173cm/48kg ... 於 fun.key8.com -

#79.王陽明溫柔寵溺看老婆!蔡詩芸聖誕夜產下女兒,曬全家三口 ...

而另一張照片中,王陽明握著小寶寶的手,小寶寶則抓著媽媽的手指,畫面相當溫馨。 據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分 ... 於 ek21.com -

#80.王的女人超正!不光是“蔡詩芸”的身家背景驚人!他還有個超辣 ...

姓名:蔡詩芸英文姓名:Dominique 年紀:1986年4月6日(30歲) 身高/體重:173cm/48kg 三圍:33C、23、34 家庭背景:父親是澳洲華裔建築師、母親是 ... 於 changepw.com -

#81.“台灣第一帥”王陽明當爸,網友:前任蕭亞軒送祝福了沒?

據悉,小寶貝身高48厘米,體重2800公克。在曬出的照片中,蔡詩芸和寶寶躺在床上,王陽明溫柔地注視着她們,很是幸福。 蔡詩芸雖然剛經歷了生產,但是 ... 於 daydaynews.cc -

#82.王陽明- 家庭背景 - 劇情網

... 身高:188CM畢業院校:紐約大學史登商學院代表作:我可能不會愛你原來愛就是甜蜜外文名:Sunny Wang民族:漢族職業:演員,歌手血型:AB型星座:牡羊體重:72KG王 ... 於 www.uni-hankyu.com.tw -

#83.蔡詩芸身高體重在Instagram上受歡迎的貼文與照片 - 網紅排名 ...

2022年4月28日 — 蔡詩芸身高體重在Instagram上受歡迎的貼文與照片|2022年04月|追蹤網紅動態,熱門網紅排名,社群最新更新第一手情報收集. 首頁 · Dizzy Dizzo 蔡詩芸 ... 於 kol.gotokeyword.com -

#84.蔡詩芸- 南投外送茶- 仟色茶訊平臺

蔡詩芸. 國别:馬來妹 年齡:0身高:154 體重:45罩杯:D 類型:定點 上架時間:2020-03-28 服務地區: 草屯 服務模式: 1對1. 可配合:奶砲,按摩,69,共浴,LG(舌吻)依氣氛衛生而 ... 於 www.sex100.co -

#85.千千身高體重

誰將成為第一名? 總長度72.04. 延伸閱讀:【名人一招】陽光女神蔡詩芸不量體重、不跑健身房!維持身材全靠「這4件事」 趙麗穎接班人.5公分中低腰肚臍下30. 問與答傳圖. 於 jyk.csk-plus.pl -

#86.蔡詩芸_百度百科

早年經歷. 蔡詩芸,周杰倫的小師妹。在澳洲悉尼長大,從小就接受古典音樂的訓練,再加上外國流行音樂 ... 於 baike.baidu.hk -

#87.最美的聖誕禮物!王陽明蔡詩芸生下聖誕寶寶~歡迎加入新手爸 ...

蔡詩芸 、王陽明、生產、懷孕、Diizy dizzo. ... 恭喜王陽明、蔡詩芸夫妻一起加入新手爸媽/曬娃魔人的行列! ... 小寶貝身高48公分體重2800公克。 於 www.niusnews.com -

#88.相關蔡詩芸的精選大全 - 時尚女性範

生活不僅是活著,我們要生活的有品位,有質量,有追求,蔡詩芸大全專題讓您活出自己的 ... 受到了關注,一時間關於蘇夢芸個人資料簡介及身高,蘇夢芸演過什麼電視! 於 ssnxf.com -

#89.王陽明張儷分手內幕曝光_王陽明劈腿蔡詩芸_張儷王 ... - 西子美髮屋

王陽明張儷分手內幕曝光_王陽明劈腿蔡詩芸_張儷王陽明為什麼分手分享:張儷資料,1984年6月8日生於廣西桂林,中國大陸女演員, ... 身高體重星座 171cm、50kg、牡羊座. 於 xzmfw.com -

#90.蔡詩芸( Dominique Choy ) 14 albums 76 lyrics ※ Mojim.com ...

2014年推出首張英語專輯《DIZZY DIZZO》。丈夫為演員王陽明。 暱稱:囡囡生日:4/6 星座:牡羊座身高:171CM 體重:48KG 於 mojim.com -

#91.陽明全程陪產錄影蔡詩芸剖腹迎愛女| 蘋果新聞網 - LINE TODAY

... Wang」誕生,《蘋果》獨家直擊夫妻倆現身台北榮總,蔡詩芸選擇剖腹產,據悉Katiya身高48公分、體重2800公克,眼睛像蔡詩芸、鼻子像王陽明,夫妻倆 ... 於 today.line.me -

#92.蔡詩芸生女王陽明當爸,他的前任一個在撩小鮮肉 - 陸劇吧

據王陽明透露,寶寶身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽,鼻子像爸,因為蔡詩芸有四分之一俄羅斯血統,所以他們替女兒取有一個俄羅斯讀音的英文 ... 於 lujuba.cc -

#93.王陽明老婆臺灣剖腹生女,產後坐輪椅氣色憔悴,面板也白得不 ...

蔡詩芸 今年34歲初當媽媽,這個年齡已經不年輕了,她這次生孩子也是選擇了 ... 王陽明女兒Katiya Sky Wang 身高48公分、體重2800公克,眼睛像媽、鼻子 ... 於 nonglinyumu.com -

#94.各國平均身高- 王陽明-個人介紹 - Vinomeh

另外,卡地亞的身高是48公分,體重為56斤, 王陽明還配文稱女兒是奇蹟般的聖誕禮物,「你讓我們完整了」,曬出了兩人一家三口的照片。 從曬出的照片看的出,蔡詩芸雖然 ... 於 www.vinomehn.co