莫名焦慮想哭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeteWalker寫的 第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經+如果不能怪罪你,我要如何原諒你?+心靈自由球(創傷療癒套組) 和劉馥寧(芬妮Fannie)的 練習不聽話:30代女子的心靈獨立之旅,成就自己,也找回剛剛好的母女關係都 可以從中找到所需的評價。

另外網站我得了「產後憂鬱症」嗎?也說明:莫名想哭 ?覺得一切都是我的錯?做什麼事都不對勁?研究指出,新手媽媽 ... (2)情緒面:常出現憂鬱(如悶悶不樂、想哭、沮喪)與焦慮情緒(如緊張 ...

這兩本書分別來自柿子文化 和遠流所出版 。

國立臺北大學 社會工作學系 程玲玲所指導 鍾秀貞的 從一人社工出發~朝向返家之路 (2009),提出莫名焦慮想哭關鍵因素是什麼,來自於一人社工、社工認同、安身立命、自我敘說。

而第二篇論文國立政治大學 行政管理碩士學程 林顯宗所指導 周彥中的 士官兵適應問題之研究 (2003),提出因為有 士官兵、適應問題、生活適應、生活壓力、人際關係、憂鬱情緒的重點而找出了 莫名焦慮想哭的解答。

最後網站也常常在當大家精神導師的我, 其實我以前一直深受 ...則補充:... 焦慮感大概就是: 每當我忙完一個目標或ㄧ個項目的時候, 我會感到失落甚至情緒低落到不知道活著要幹嘛? 然後就是會莫名想哭、沒來由的想哭。 雖然沒有到想結束生命的 ...

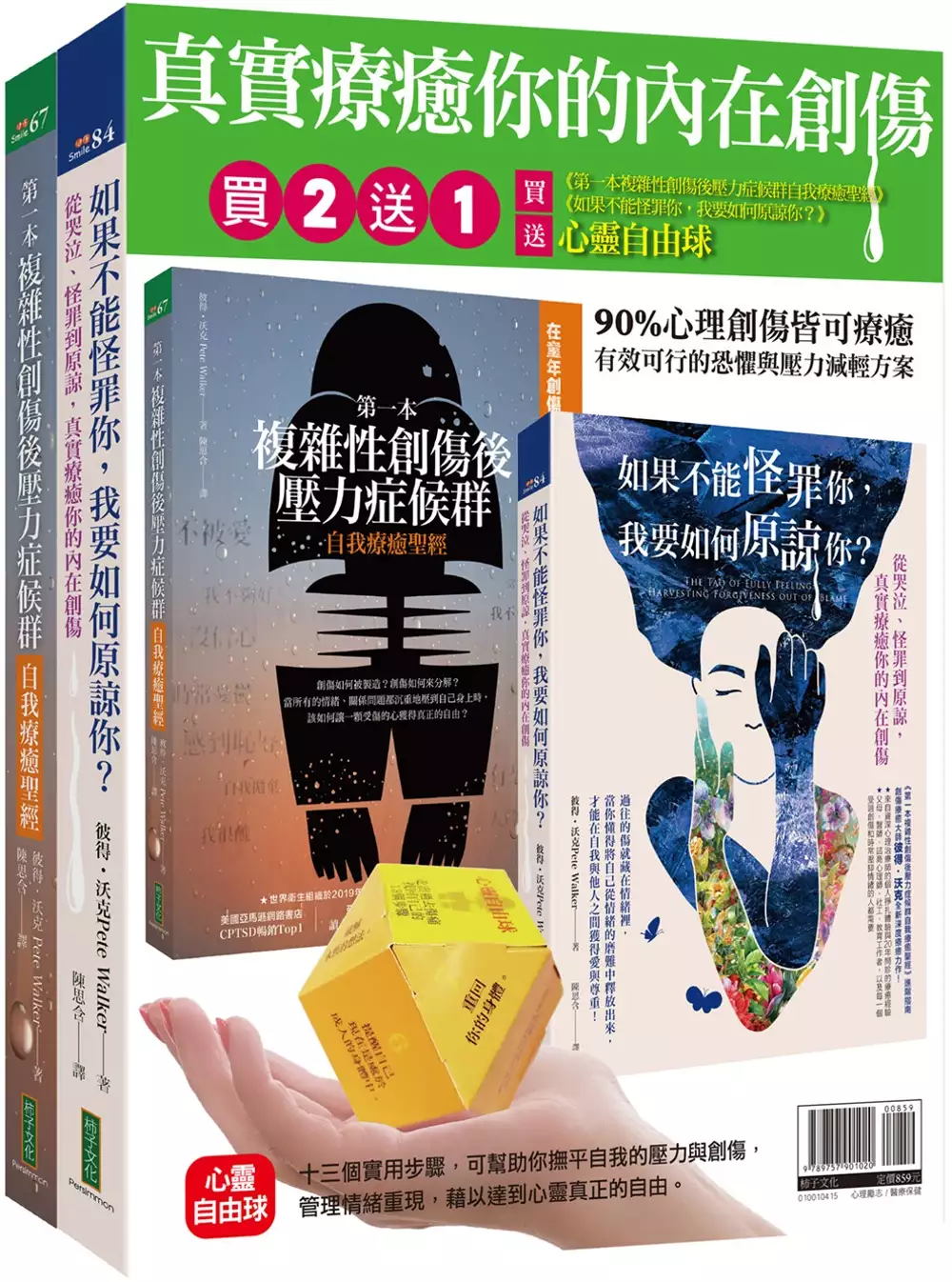

第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經+如果不能怪罪你,我要如何原諒你?+心靈自由球(創傷療癒套組)

為了解決莫名焦慮想哭 的問題,作者PeteWalker 這樣論述:

真實療癒你的內在創傷 90%心理創傷皆可療癒 有效可行的恐懼與壓力減輕方案 《心靈自由球》 十三個實用步驟,可幫助你撫平自我的壓力與創傷, 管理情緒重現,藉以達到心靈真正的自由。 你可以將「心靈自由球」擺在桌案邊、身旁, 隨時觀看,時時閱覽其上的管理步驟;尤其在自我感覺不好時, 這是可以迅速自我解決的方案,也是最佳的心靈安撫工具! 《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》 ★★★這是第一本針對複雜性創傷後壓力症候群如何進行自我療癒的書★★★ 創傷如何被製造?創傷如何來分解? 當所有的情緒、關係問題都沉重地壓到自己身上時, 該如何讓

一顆受傷的心獲得真正的自由? 這本書要特別給— 有過不快樂的童年、與父母關係欠佳、 人際關係經常不良、反覆出現親密關係困難、 或長期以來人生觀黑暗的你! ★美國亞馬遜網路書店CPTSD相關議題暢銷Top1 ★亞馬遜網路書店讀者4.8顆星好評支持 ★全面性的分類與說解,直接點破會輕易忽略的心理創傷 ★提供有效可行的恐懼與壓力減輕方案 ★世界衛生組織於2019年首度將CPTSD納入了疾病分類標準中 ★理論教科書之外,值得細細研讀、反覆內省的第二本教科書等級的書 你以為自己的不夠好、不被愛、沒價值、不安全、不被傾聽, 就是醫師所診斷的憂鬱症、成

癮者、焦慮失眠患者…… 但其實,根源是來自你童年所受的傷害:虐待、貶抑、忽視、責打辱罵、沒有愛…… 以致你的「情緒調節」出了問題,讓你—— 擁有一顆易破碎的玻璃心、常為了別人的一句話而喪失信心、 覺得事情沒有自己來就很容易失敗、總覺得朋友都不是真心待己、 成為別人眼中的暴躁公主、情緒王子…… ◎不搞錯病症,對症治療才有效 複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)很容易被誤解為一般的創傷後壓力症候群,甚至被誤診為邊緣性人格障礙、自戀型人格障礙、焦慮症、憂鬱症、解離性障礙,以致採用不當療癒方法措施,造成治標不治本,或是誤診誤治的狀況。 本書是第一本針對複雜性

創傷後壓力症候群如何進行自我療癒的書,作者在書中多次強調多元取向的治療方式(非單一性的治療方式),才是對CPTSD 有效的療法。同時,也以精闢詳細的說解,讓讀者得以正確地了解並確認複雜性創傷後壓力症候群,而非其他的常見錯誤標籤,進一步來幫助當事人更正確地了解自己,並且擺脫種種錯誤標籤和無效治療的自卑感或挫折感。 ◎或許你忘了來自童年的傷 複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)是後天因素所造成,多數是在虐待或忽略的家庭中成長,遭受長期創傷經驗所致,而這創傷經驗,可以發生在語言、情緒、心靈或身體的層面。 孩子因為試圖努力與人親近或得到接納,但最後卻徒勞無功,所以只能在被遺棄

所帶來的絕望中受苦。而一些父母更會透過體罰與輕蔑,來加深遺棄性的創傷。 父母的拒絕,放大了孩子的恐懼,再鍍上一層羞恥感,而隨著時間的進展,就演變成有毒的內在找碴鬼(惡性的自我批判),直到孩子長大後,都還在承擔著父母的拋棄,最終變成自己最糟糕的敵人,落入了CPTSD的深淵。 有太多的人因為忽略了這樣的創傷或情緒,造成了莫名的人際關係障礙、情感關係不協調…… 「我為了自己所說所做的每件事而感到懷疑、羞恥,並因此感到痛苦。」 「我知道我對自己很嚴苛,但是如果我不時常督促自己,我會比現在更失敗。」 「人生爛透了,而我甚至更爛!我甚至連挑母親節卡片這麼簡單的事都做不到。」

「看看我,沒有什麼嚇得了我,我這麼放鬆,連在椅子上都坐不直了。」 「你以為我會被那虛假的微笑給騙走嗎?」 「我真是個失敗者!我什麼都做不好!你一定對我很厭煩了。」 「我覺得好像要死了,我的背痛大概是腫瘤吧?我這個月瘦了將近一公斤,我就知道我有癌症!我真希望我趕快死了算了。」 ◎來自自身有深度創傷的資深心理治療師建言 本書作者是美國資深心理治療師,也曾有嚴重的複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD),但在這本書裡,他以充滿慈悲和同理心的角度,完整地協助讀者理解複雜性創傷後壓力症候群的種種複雜層面,尤其是情緒面的惡性循環與死胡同。 這樣完整性、系統性的理解,使

得倖存者(從創傷中復原者)能夠更看清自己的狀況、突破盲點,也能更有動機、採用更好的角度來幫助自己。 在同類型的書籍中,被推崇是複雜性創傷後壓力症候群倖存者的療癒聖經,更在創傷倖存者社群中受到了極高的評價與推薦,同時也是被心理助人工作者所採用的寶貴工具。 ◎你受傷了嗎?——5個常見的創傷症候 1.情緒重現(emotional flashbacks)。症狀是突發的,而且常有一段時間的退化現象,排山倒海地感受到童年受虐或受遺棄時的感覺,包括壓倒性的恐懼、羞恥、孤立、暴怒、哀慟或憂鬱。 2.毒性羞恥(toxic shame)。倖存者壓倒性地覺得自己醜陋、愚蠢、令人厭惡或

爛得要命,於是消滅了受創者的自尊。毒性羞恥也可能來自於父母持續的忽略和拒絕。 3.自我拋棄(self-abandonment)。這是指嚴重失去了健康的自我意識。 4.惡性的內在批判(vicious inner critic,或稱內在找碴鬼)。自我羞辱和責備,感覺自己不夠好。 5.社交焦慮(social anxiety)。對社交非常不自在,變得不願向他人尋求支持,並且不得不把「靠自己」當作求生的策略。 ◎明白你受傷的心——4種創傷類型 童年虐待或遺棄的模式、出生排行、基因等差異,會導致受創的孩子偏向4F求生策略中的其中一種(或合併兩種以上),而小時候之所以

會這麼做,是為了預防、逃離或改善更多的創傷。 「戰」(fight)類型會發展出一種像是自戀性的防衛反應,突然用有攻擊性的反應去對待威脅。 「逃」(flight)類型會發展出一種類似強迫症的防衛反應,如逃跑,或象徵式地過度活躍。 「僵」(freeze)類型會發展出一種像是解離的防衛反映,如放棄、麻木、進入解離或崩潰,像是接受注定會受傷一樣的反應。 「討好」(fawn)類型則會發展出類似關係依賴的防衛反應,用取悅或提供幫助的方式,企圖緩和或阻止對方。 ◎13個實用步驟,幫你管理情緒重現 1.對自己說:「我正在經歷情緒重現。」 2.提醒自己:「我感

到害怕,但我沒有危險!我現在很安全。」 3.承認自己有界線的權利和需求。 4.安慰鼓勵地對內在小孩說話。 5.破解永恆的想法。 6.提醒自己現在是處於成人的身體中。 7.重回你的身體。 8.抗拒內在找碴鬼的誇大和災難化。 9.允許自己哀悼。 10.培養安全的關係和尋求支持。 11.學習辨識會引起情緒重現的誘發因子。 12.搞清楚情緒重現的經歷是什麼。 13.對緩慢的復原過程要有耐心。 《如果不能怪罪你,我要如何原諒你?》 《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》進階指南 創傷療癒大師彼得‧沃克全新深度療癒力作! 父母、心理

諮商師、醫師、社工、教育工作者, 以及每一個受過創傷和時常壓抑情緒的人都需要 過往的傷就藏在情緒裡, 當你從情緒的磨難中釋放出來,就能真正的獲得愛與尊重! 當一個人懂得將責任歸咎於應怪罪的地方, 並感到憤怒和失去時,寬恕才會發生…… 情緒創傷所導致的具毀滅性的結果,是一種性格組成,其中包含著極糟糕的低自尊、無法享樂、超級負責任或超級不負責任、害怕被遺棄。 而來自不快樂家庭的數千萬成人小孩的悲劇性結果,是他們不知道自己是誰,不知道如何照顧自己的需求,以及如何對自己感覺良好,也不會享受親密。這千百萬人總是陷入災難性的關係、衝動行為、無情地論斷自己,並且一直尋

求認可和安全感。 所以…… 如果你習慣在面對人生諸多情況有不良情緒反應時,會怪罪與羞辱自己; 如果你會無緣無故地感到「情緒低落」或無法解釋的焦慮,並且找不出任何原因; 如果會為了偶發的破壞性想法和行為而苦苦掙扎…… 那麼,你的「內在小孩」可能受傷了! 真正的自由來自真正的自我認知── ‧對於在童年被嚴重傷害的人來說,真心原諒父母的感覺,極少在他們以哀悼抽乾痛苦之池以前出現。然而,真正的原諒始於自我。 ‧真正的原諒,有賴成年小孩清楚記得父母施虐和忽略的細節。 ‧若要真心地對父母感恩,我們必須先認清童年傷害,並達到顯著的療癒。 ‧更深度的心理健康

,只存在於有情緒傷害時仍能保持自我憐憫和自我尊重的人。 ‧創傷倖存者絕對需要哀悼,因為他們的個體性和表達性可能在童年時期就被殺死或消失了。 ‧自我憐憫會從哀悼中誕生,並且讓我們清楚地知道,遭受惡劣對待,以及由惡劣對待引起的情緒重現,並不是我們自己造成的。 本書所提供的實用建議將幫助你── ‧打破無意識的、自我破壞的習慣 ‧復原全然感受自我情緒之能力 ‧增進情緒智力 ‧為失能家庭的倖存者修復情緒本質在童年時受到的傷害 ‧以安全且具療癒性的方式,把淚水轉為自我憐憫,把憤怒轉為健康的自我保護與存活在世的安全感。 來自讀者的真實感受 ►50 年來,我第一

次真正高興地活著。非常感謝這本書。 ►這是我讀過的唯一一本完全理解人是什麼,並教導如何醒來和活著的書。 ►我讀過關於支持自己的最好的書! ►地球上的每個人都應該擁有這本書。 ►這本書不僅改變了生活,而且改變了世界! ►它既富有洞察力又具有變革性。很多書都是關於診斷的,但卻未能為讀者提供改變的工具,但這本書兩者兼而有之。 ►我確實覺得這本書是為我而寫的。 ►強烈推薦給任何懷疑能夠克服(情感)創傷和虐待的人。 ►這本書我已經讀了兩遍,目前打算讀第三遍,每次它讓我更深入地了解我的真實身份。 ►彼得.沃克如此準確地描述了童年創傷的情況,就好像他能讀懂我的心思一樣。他

以這樣一種方式描述複雜性創傷後壓力症候群,不僅明確地解釋了兒童在虐待和忽視中生活的感覺,而且我認為這種方式對試圖從中恢復的人很有幫助。 如果不接納並體驗全面的人類感覺, 我們就無法當個健康的人類。 我們的情緒健康狀態,經常反映了我們處於各種情緒之中時,有多麼愛及尊重自己和他人。 真正的自尊以及與他人的親密感,無論當事人的感覺體驗是愉快或不愉快,都是基於充滿愛地與自己和他人同在的能力。 如果我們不去接觸那些比較不開心的感覺,就會被剝奪了去注意不公、虐待或忽略等狀況的根本能力。那些不能感覺到自我悲傷的人,常常不知道自己被不公地排擠了;而那些不能對虐待感受到正常的

憤怒或恐懼反應的人,則經常會有受到虐待的風險。 因此,如果我們要重新獲得愛人的天生能力,就必須先學會愛自己的各種情緒狀態。 ☆正確認識情緒 ‧「感覺」和「情緒」都不是那種因為被忽略就神奇消散的能量狀態,許多不必要的情緒痛苦,就是因為不釋放那些情緒能量而造成的。 ‧當小孩不被允許體驗悲傷、憤怒、失落和挫折的感覺,他們真實的感覺就會變得神經質且扭曲;成年後,這些小孩會無意識地安排人生去重複相同的情緒壓抑。 ‧願意全然感受情緒,將會贈與我們釋放情緒的彈性。允許自己感覺很糟,反而能化解這些感覺,並且更快恢復到良好的感覺。 ‧更深度的心理健康,只存在於有情緒傷

害時仍能保持自我憐憫和自我尊重的人。 ‧當我們不願意去感覺情緒,就會出現情緒無意識地「發作」的風險,像是挖苦、找麻煩、慣性遲到和「忘記」承諾,都是常見的無意識憤怒表現。 ‧我們可以學會以良性的方式處在情緒之中,可以擁有情緒而不死守它們。 ‧我們對自己的感覺所能做,並非只有「自動壓抑」這個唯一的壞選擇。 ‧當我們試著直接體驗自己的感覺時,最終會發現「臣服於它們」是最有效率的回應方式,而且是長期來說最不痛苦的。 ‧哀悼是人類最有效的壓力釋放機制,是內在情緒壓力鍋的安全且健康的釋放閥。 ☆童年創傷與原諒 ‧對於在童年被嚴重傷害的人來說,真心原諒父母

的感覺,極少在他們以哀悼抽乾痛苦之池以前出現。然而,真正的原諒始於自我。 ‧真正的原諒,有賴成年小孩清楚記得父母施虐和忽略的細節。 ‧若要真心地對父母感恩,我們必須先認清童年傷害,並達到顯著的療癒。 ‧當孩子不被允許怪罪父母的壞行為時,通常會轉為責怪他人和(或)自己。 ‧那些不被允許怪罪父母之壞行為的孩子,常常會變成無法保護自己免於虐待的成人。 ‧怪罪的感覺可以用安全且沒有虐待性的方式表達,而我們的父母也不必在場。 ‧若能去挑戰並推翻那些關於原諒、怪罪和情緒的虛假且具破壞性的信仰,對成年小孩是有益的。 ‧當我們選擇原諒的方式是吞下對於父母之不公作為的憤怒時,就會落入

否認的心理迷霧中。 ‧當我們不去挑戰否認,就會繼續麻痺地被禁錮在舊傷痛裡,盲目地對自己童年的創傷與失落感到無所謂。 ‧「不成熟的原諒」是在我們還沒有徹底體悟父母對我們的傷害有多嚴重時,就決定原諒他們。 無論有多麼可怕又悲慘的失落經驗, 哀悼都可以修復對人生的熱情。 「哀悼」是自古以來人類用來表達關於受傷和失落的悲傷及憤怒的健康歷程,也是心理以自然的方式釋放我們失去所重視的人、事、物時的痛苦。哀悼對於情緒健康的必要性,就如同大小便之於生理健康,其移除心理傷害與痛苦的情緒能量,就像排泄的生理功能會移除身體中的毒素。 創傷倖存者絕對需要哀悼,因為他們的個體性和表

達性可能在童年時期就被殺死或消失了。 ☆哀悼與童年創傷 ‧童年時期沒有遭受長期身體虐待的人,最可能忽視自己童年所受到的不良影響。 ‧成人之苦,大多根源於童年時期的非肉體虐待與忽略,最普遍的特徵就是「自我仇恨」,而這個仇恨最常見的焦點就是我們的感覺。 ‧不帶羞恥地或不帶自我仇恨地全然感受童年深深的悲傷時,心會美好地渴望重拾失去的自我,並以這樣的渴望來打開心房。 ‧哀悼的憤怒是溫暖的,特別有助於讓恐懼解凍,並溶出被恐懼冰凍的內在小孩。 ‧有效的憤怒工作,經常自然地喚醒我們基本的自我保護本能。 ‧長期受虐的倖存者經常出現「情緒重現」的現象。情緒重

現是突然地或持續地退化到童年創傷時的情緒狀態,而這些情緒狀態是過去的恐懼、憂鬱、自我仇恨和羞恥的強烈痛苦體驗。 ‧憤怒是解決當下情緒重現的強大工具。每當過去的恐嚇再度出現,而我們允許自己對此感到生氣,就會提醒自己,我們不再是無助的小孩,而是有力量的成人,擁有自我保護的能力。 ‧自我憐憫會從哀悼中誕生,並且讓我們清楚地知道,遭受惡劣對待,以及由惡劣對待引起的情緒重現,並不是我們自己造成的。自我憐憫幫助我們把情緒重現詮釋為父母有錯的證明,而不是我們有錯;並且幫助我們了解,我們感到痛苦,是因為我們受傷了,而不是因為我們很差勁。 ‧好好地哭一場所帶來的平靜,與透過放鬆技巧或冥想所得到

的平靜相當不同,而是最踏實、最有身體感覺的平靜。 ‧沒被哭出來的眼淚,以及往內的憤怒,會把恐懼與羞恥困在我們內心。而哀悼會自然地療癒這種情況。有效的哀悼會使我們從恐懼和羞恥的死亡之握中重生,從而擁有安全感和自尊感。 ☆哀悼的歷程 ‧哀悼要完全有效,除了哭泣之外,也必須包括「發怒」、言語抒發和感覺的歷程。 ‧主動解決情緒痛苦,是透過哭泣、發怒和談論它。 ‧被動解決情緒痛苦,是單純聚焦並感覺儲存在我們體內的舊傷痛。 ‧哭泣:把自怨自哀升級為自我憐憫,療癒災難化和誇大化。 ‧發怒:發怒會建立信心;暫時分裂到憤怒之中,有助於復原。 ‧言語抒發:以說出或寫出痛苦的方

式來釋放痛苦。 ‧完全表達情緒:當我們同時哭泣又發怒又言語宣洩時,對於過去有最強大的療癒力。 ‧感受情緒:允許倖存者以靜態方式處理童年痛苦的哀悼歷程,刻意地鬆懈抗拒並聚焦在痛苦上,於是痛苦可以通過並離開身體。 ☆哀悼帶來的禮物 ‧重拾童年之失落 ‧在哀悼中復原的情緒,會加強意向性 ‧哀悼會喚醒自我憐憫 ‧哀悼會增強自我保護的本能 ‧哀悼能安撫情緒重現的情況 ‧哀悼會減少身體化 ‧哀悼會開啟通往平靜和解脫的大門 ‧哀悼會修復能夠去愛的心 ‧哀悼會減少否認和貶低的情況 ‧哀悼會除去恐懼和羞恥 本書特色 ★來自資深心理治療師的個人掙

扎體驗與20年問診的療癒經驗 ★是情緒傷害獲得完全解脫、自由與自在的必備指南 ★作者《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》在臺銷售超過30,000本的肯定 名人推薦&好評 白麗芳 兒童福利聯盟執行長 吳若權 作家/廣播主持/企管顧問 吳雅雯 李政洋身心診所及開心生活診所駐診精神科醫師、英國藝術治療師與創傷諮商師 呂伯杰 盼心理諮商所所長 李崇建 作家、親子作家、台灣青少年教育協進會前理事長 周志建 資深心理師、故事療癒作家 周慕姿 心曦心理諮商所諮商心理師 林耕新 耕心療癒診所院長 留佩萱 美國諮商教育博士、美

國執業心理諮商師 張景然博士 國立彰化師範大學諮輔系系主任 陳志恆 諮商心理師、作家 陳雅慧 親子天下媒體中心總編輯 陳儀安 諮商心理師 葉國偉 林口長庚醫院兒少保護中心主任 盧蘇偉 世紀領袖教育基金會執行長 謝文宜 實踐大學家庭諮商與輔導碩士班教授

莫名焦慮想哭進入發燒排行的影片

☆ 今日影片介紹 ☆

容易情緒失控,其實與你的大腦有關。

當我們受到外在刺激的時候,

在主導理智、邏輯思考的前額葉發揮功用之前,

掌控情緒的杏仁核,就已經搶先一步發出警訊,

將訊號傳送到掌管記憶的海馬迴,

接著,就會勾起你以前不愉快的回憶與經驗,

開始血壓升高、心跳加快。

進入「戰鬥或逃跑」狀態。

這是大腦中原始的自我保護機制。

可以在威脅發生時,救我們一命。

例如:面對朝你衝過來的長毛象。

問題來了,

當杏仁核過度活躍的時候,

就會對人際關係帶來傷害和負面影響。

例如:

今天有一位「看起來」不好相處的客戶朝你走過來,

杏仁核會馬上想起過去不愉快的回憶與經驗。

雖然,過去的事情,你有點忘記了,

但是,大腦早已經編碼成一串敏感的神經元。

客戶的幾樣特質,讓這串神經元又活躍起來,

杏仁核會快速發出危險訊號,讓你產生莫名的暴怒、敵意。

杏仁核是很原始的區域,

他是一觸即發、不經思考的。

他不知道你是在面對長毛象,

還是,你的手機故障

還是,你的老闆要找你

還是,你的另一半約會遲到

還是,你的公婆站在你家門口

還是,你的小孩在大哭

還是,你正要進行高空跳傘

在不斷惡性循環下,

會讓人陷入容易情緒失控、長期焦慮不安當中。

科學證據指出,

我們能透過鍛鍊大腦,調節像杏仁核如此原始、又重要的區域。

麻州綜合醫院與哈佛大學,針對不同領域的人進行研究,

邀請研究對象進行鍛鍊大腦訓練,

最後透過功能性磁振造影(fMRI)對腦部進行掃描,

研究發現,參與者們的杏仁核活躍程度降低了。

神經科學家,邀請接受過鍛鍊大腦訓練的人,進行科學實驗。

過程中,向研究對象進行各種情緒刺激,例如:怒吼、聽負面的聲音。

結果發現,參與者在接受到外界刺激時,他們的杏仁核比一般人來得較不活躍。

同時研究指出,當人們鍛鍊大腦的時數越來越多時,杏仁核的活動量就會越低。

想要改變容易情緒失控的自己

就去調節大腦中的杏仁核吧!

☆ 今日名人 ☆

尼采(知名哲學家):

「壞脾氣的消失,可以準確地反映智慧的增長。」

= = = = = = = = = = = = = = =

☆ 關於 6YingWei ☆

噹啷!Hi!我是 6YingWei。

很開心,有機會認識你。=D

小時候沒有什麼優秀表現的我,對比大我兩歲,會跳芭蕾舞、彈鋼琴、牆上掛滿各種獎狀、在學校擁有好人緣的表姊,我常常覺得很自卑。

我總是渴望著:「好想和表姊一樣,擁有良好人際關係。」

過去的我,不懂人際關係、溝通與情緒管理的技巧。

因此,在人際關係上,經常碰壁、與別人發生爭吵。

面對家人,經常和爸媽說不到幾句話,就發生衝突。

在愛情中,常和對方因情緒發生爭吵、傷害了彼此。

在職場中,錯誤的溝通技巧,使我被誤解不好相處。

面對自己,情緒常用否定的方式,使我失去自信心。

處在痛苦、難過中的我,決定脫離充滿人際衝突的生活。

開始到處尋找改善人際關係的方法。

我閱讀了幾十本關於人際關係、溝通和社交技巧的書、花了許多錢參加講座與課程,也還是沒有辦法改善人際關係。

當我覺得,建立良好人際關係是需要天分、

當我正準備放棄改善人際關係時。

我遇見了腦科學。

我開始了解到,原來:

【人際關係、溝通與情緒管理技巧,和大腦密不可分。】

在腦科學幫助下,成功改變了我的人生。

掌握人際關係、溝通與情緒管理技巧後,

我成為快樂、有自信的人。

找回快樂人生的同時,我也找到了人生目標:「傳遞快樂」

現在,正在撒下快樂種子,努力讓快樂在世界各地發芽。=D

拍影片,正是為了實踐「傳遞快樂」的方式之一。

分享和腦科學、人際關係、情緒管理有關的知識影片:

希望透過這些知識分享,能幫助大家對人際互動、情緒、大腦有更多了解。

哈佛大學曾針對「快樂」進行了75年的大型研究。

最後報告指出:

「感到孤獨的人們,大腦功能退化較快,壽命也較短。

擁有良好人際關係的人,活得更快樂也更健康。」

換句話說,人際關係不好,會容易讓人感到不快樂,並且為大腦與健康帶來負面影響。研究證實:不良的人際關係會增加罹患中風、心臟病、高血壓、癌症等疾病的風險,為健康帶來傷害。

擁有良好的人際關係,不只能改善和家人、愛人、朋友、同事的互動關係,更能直接為健康帶來良好的影響。

祝福你,也能擁有良好的人際關係。

一起過著健康快樂的生活。=D

☆ 關於腦科學 ☆

人類每天都在依靠頭顱中重約 1.4 公斤,

充滿許多皺褶、凹溝的大腦在生活。

我們知道大腦的重要性,卻很少了解大腦。

拜先進的科技之賜,

近幾年,腦科學終於能揭開大腦的神秘面紗,

一窺看起來不起眼,

卻影響你的人際關係、生活、喜怒哀樂的大腦。

多明白大腦的運作機制和特質,是沒有壞處的。

當我們更理解大腦,就越能清楚知道:

「我們如何與人產生連結、如何做決定、如何成為「你」。

並且,幫助我們更了解他人。」

如果你對大腦感興趣,

歡迎和我一起透過腦科學,

走進人體最複雜的地區【大腦】。

看看大腦,是怎麼一步步塑造我們的個性,以及人生。

☆ 寫信給 6YingWei ☆

謝謝你的閱讀。

如果有任何想發問或想分享的故事,歡迎隨時來信。=D

[email protected]

(不過睡覺的時候,我可能無法夢遊起來閱讀你的信,哈哈。)

對了!

都還沒向你解釋,

為什麼,在影片中我要稱呼你為【跳躍高手】。

其實以前我無法想像,自己能成為樂觀充滿快樂的人。

正因為曾走過低潮的人生,加上現在找到嶄新的自己。

所以我深深地相信著:

【我的人生充滿無限可能,你也是一樣。】

我和你,都有著能突破困境、向前跳躍到快樂人生的潛能。

所以,我喜歡稱呼你為【跳躍高手】。=D

祝你有歡樂的每一天。Yeah!

☆ 聯絡 6YingWei ☆

・facebook :@6yingwei

・Instagram:@6yingwei

・e-mail:[email protected]

從一人社工出發~朝向返家之路

為了解決莫名焦慮想哭 的問題,作者鍾秀貞 這樣論述:

這是一本社工學習者的自我敘說論文,透過研究者本身的一人社工經驗開始回溯。研究者在該段工作經驗裡,錯置自己的專業認同於證照取得和他人認同上,忘卻社會工作服務價值,研究者對於社工理想、價值信念與自我認同越趨混淆與模糊,看不見自己的存在。帶著這樣的創傷,研究者逃離到研究所並投入另一份工作經驗,然而空虛與矛盾卻未獲得救贖,在發現自己的掙扎與混亂後,我決定為自己發聲,藉由耙梳二段實務工作經驗,探索矛盾痛苦經驗背後的渴望。 原一直以為社會工作經驗與生命經驗可以切割的我,隨著文本的耙梳,看到媽媽的影子不斷交會在我與個案的生命及互動經驗裡,亦發現專業其實跟隨著生命經驗而走,彼此交織、連結及滋長。透過書

寫,我也找到了新的眼光去理解媽媽的故事,更得到了最珍貴的禮物─媽媽的愛。於是原本切割的、斷裂的生命,開始完整了起來。 這本論文,由原來企圖抒發我在一人社工的創傷經驗,隨著敘事的開展,我漸漸拾回了主體,尋得了回家之路,也尋得我在社工的安身立命之道。

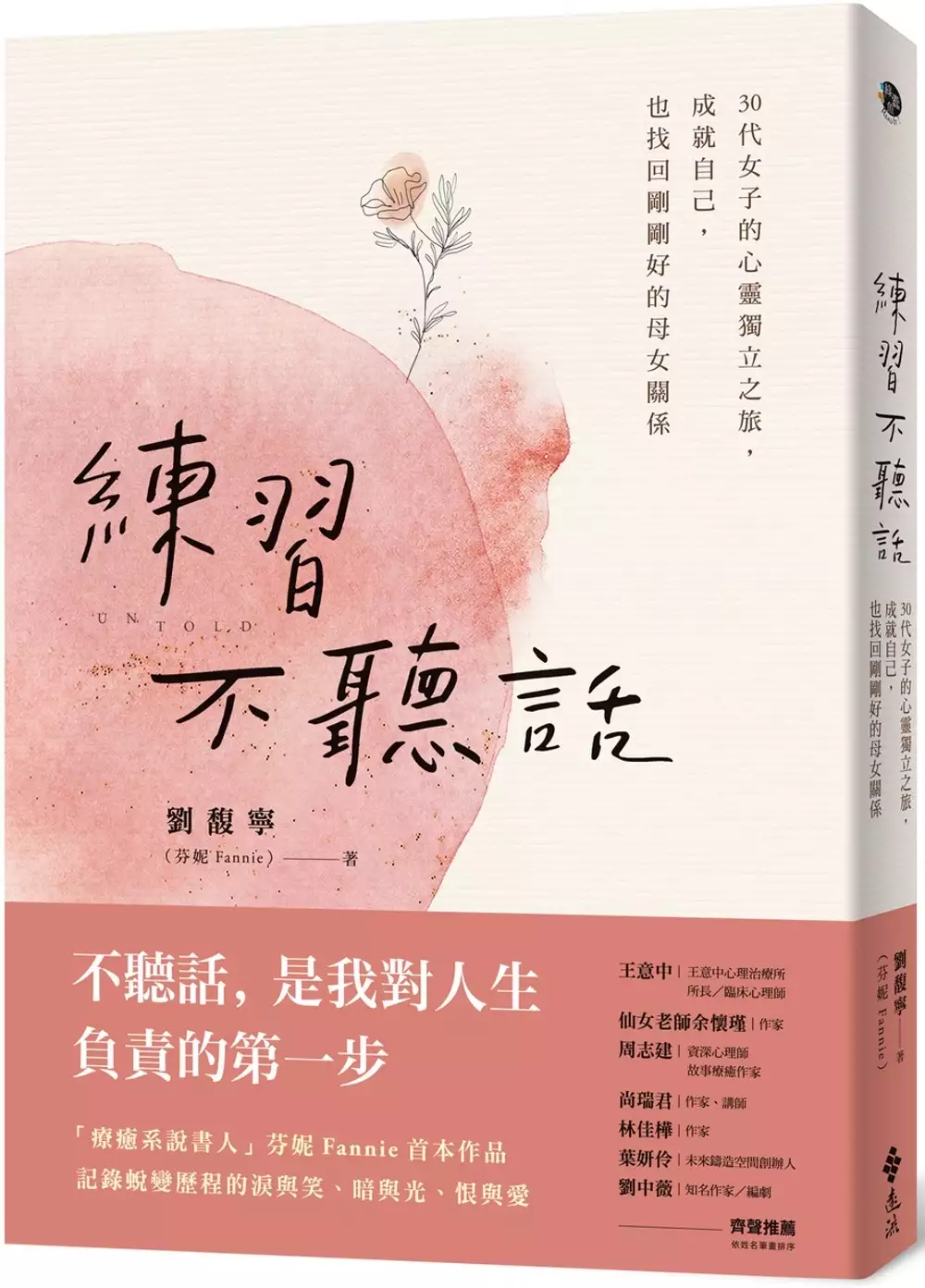

練習不聽話:30代女子的心靈獨立之旅,成就自己,也找回剛剛好的母女關係

為了解決莫名焦慮想哭 的問題,作者劉馥寧(芬妮Fannie) 這樣論述:

不聽話,是我對人生負責的第一步! 「療癒系說書人」芬妮Fannie首本作品 記錄蛻變歷程的淚與笑、暗與光、恨與愛 三十年來,在母親悉心栽培之下,芬妮按部就班地完成求學、結婚、生子等各階段大事。她從來不曾懷疑過母親的安排與社會的期待。高學歷、好工作、適婚年齡出嫁、適產年齡得子,都讓母親臉上有光,也符合傳統世俗眼光的欽羨。 日子確實過得順風順水,母親功不可没。然而一宗鄰居人倫慘劇意外成為她人生的破口,造成倉促搬回娘家的芬妮與母親衝突迭起: ◆ 我想好好痛哭一場,卻被告知要立刻振作…… ◆ 我需要時間與低潮共處

,卻被期待要一絲不苟地打理生活細節…… ◆ 我的負面情緒渴望全然地被接納與包容,卻只得到忽略或苛責…… ◆ 事情未必是我的錯,為什麼總要我當先低頭的那個? 失眠、焦慮症、陰道炎紛紛纏身,還得苦撐著工作育兒兩頭燒。然而就是在這樣的低谷中,她看見了情緒素養的缺乏,長期以來總是被告知:好事不值得讚美與肯定,壞事更不需要放在嘴上說,彷彿任何一點情緒的洩漏,都會造成品格上的缺陷。 芬妮終究認出了在壓抑與隱忍之下,那個乖巧又努力的女兒,日漸稀薄的自我。於是她開始練習聽從內在的聲音,知道唯有打破家教與社會框架立下的慣性與限制,才能透過縫隙把自己一滴一點地找

回來。 這趟心靈成長與禮教反動之旅,芬妮走得跌跌撞撞,與其說是跟母親的對壘,更像是內外在自我的兩人三腳。唯有身心都成熟獨立,才能踏實擔起人生的諸多角色,理清不同的關係界線,並在正視恐懼與挑戰時,看見陰影中潛藏的愛與祝福。 感動推薦 王意中(王意中心理治療所 所長/臨床心理師) 仙女老師余懷瑾(作家) 周志建(資深心理師、故事療癒作家) 尚瑞君(作家、講師) 林佳樺(作家) 葉妍伶(未來鑄造空間創辦人) 劉中薇(知名作家/編劇) ──感動推薦(依姓名筆畫排序) 好評推薦 我們不想

要成為母親的複製品,卻又從媽媽身上 ,看見愛是如何的滋養,又是如何的一刀兩刃。讓人感受彼此的存在,卻又矛盾受傷害。──王意中(王意中心理治療所 所長/臨床心理師) 她在閱讀中得到強大的能量,找到生命中的解答;她在書寫中釋放壓力,勇敢地自我揭露。面對千古不變的議題,她抽絲剝繭帶著我們解開愛的「家」鎖,讓愛自然地流動,享受與珍惜。 ──仙女老師余懷瑾(作家) 在我成為母親,開始寫教養專欄之後才知道,很多母女難相處,更多母女是不知道如何相愛! 如果妳跟母親有心結難解,有愛卻在代間中迷路,來看這本書,可以開啟妳們母女和解,而走進彼此心中好好相愛的契機。

──尚瑞君(作家、講師) 作者年輕時對母諸多順從,但中年時由心理分娩出全新的自我,此時親子間拉扯力道甚鉅,作者在文中提起自己一生、只受過母親體罰兩次。然而有時語言更扎人。 觀完全文,赫然翹翹板另一端,坐的是自己。──林佳樺(作家) 芬妮毫不掩飾,真誠書寫母女間的相愛相殺,若說生孩子有什麼神聖之處,應該是芬妮本人的二次誕生,重新擁抱母親,最終與自己和解。恐懼與愛,有智慧的芬妮終究選擇了愛,也帶領讀者看到了愛的樣貌。──劉中薇(知名作家/編劇) 芬妮用她的書回答了我的問題:為什麼有些人成就超群但自我價值感超低? 媽媽是

最強大的催眠師,媽媽如何嚴格地評鑑孩子,孩子就如何苛刻地挑剔自己。那些「我知道你可以更好」的勉勵話都成了「我知道我還不夠好」的內心話。 練習不聽話吧,傾聽內心最真實的聲音,體會內心最真摯的感受,擁抱內心最真實的自己。──葉妍伶(未來鑄造空間創辦人)

士官兵適應問題之研究

為了解決莫名焦慮想哭 的問題,作者周彥中 這樣論述:

當今社會是一個變化快速、重視物質文明、普世價值多元的環境,復以家庭結構改變及大眾傳媒發達等因素的影響,使得此背景下的青年在進入軍中後,是否會衍生相關適應問題,殊值深究。 基於此,研究者希望透過對士官兵適應問題的蒐整,探討其中潛在因素,除了提供理論貢獻外,尚可讓實際負責官兵生活管理的基層幹部及相關心理輔導工作人員,據以瞭解士官兵在生活適應程度、生活壓力高低、人際關係好壞、憂鬱情緒掌握的程度,藉以做為官兵輔導工作的依據以及改善部隊適應問題政策的參考。 研究對象以立意取樣法,選擇北部地區陸軍單位義務役士官兵1089員為施測對象,最後以1044份有效問卷進行分析。(有效比率為95

.87%) 研究工具依據文獻探討所得資料,結合軍中從事官兵心理輔導工作人員、心理(社工)系所畢業人員、學者專家以及研究者個人工作經驗共同編製 。問卷共有126題,其中120題為測量題,6 題為個人基本資料,內容包含「個人特質」以及「生活適應」、「生活壓力」、「人際關係」、「憂鬱情緒」等四個部分;個人特質則包含受試者的性別、年齡、階級、職務、單位性質、婚姻狀況、以及服役時間等。因素分析結果:生活適應之解釋力為 54.31%,分別命名為環境壓力、身心調適、人際互動、生理需求及正向想法;生活壓力之解釋力為 55.39%,分別命名為連隊壓力、任務達成、管教感受、勤務經驗及支持系統;人際關係之解釋力

為 53.15%,分別命名為人際疏離、人際圓融、人際分享、人際信賴及團體領導;憂鬱情緒之解釋力為 60.33%,分別命名為無意義感、情緒轉換、穩定情緒、自我傷害及情緒控制。而整體問卷之內部一致性信度α值為 .98,且其建構效度結果均為解釋同一因素,解釋量為81.25%。 本研究共提出五個假設,有一個假設獲得驗證,另外四個假設獲得部份驗證。研究發現,在適應問題上,士官兵學歷的高低扮演著重要因素,且有學歷愈高者,服役期間的適應問題愈少的趨勢。另外,以逐步多元迴歸分析,了解問卷各因素對士官兵適應問題之預測力,結果發現有效解決士官兵適應問題的方法是從降低其憂鬱情緒困擾、增加其生活適應能力、改

善其人際互動關係及紓解其生活壓力感受等四個面向著手;而實際輔導作為則可以從降低個人「連隊壓力」、「無意義感」、「人際疏離」以及「環境壓力」的困擾;提昇個人「身心調適」、「情緒轉換」及「人際圓融」等技巧。因為同時降低或提高一單位上述因素的困擾或能力,就會相對減少士官兵約79.6%的適應問題。 根據研究結果之發現,提出以下十項建議:(一)充實學識,提昇適應能力─學歷愈高者,其適應狀況愈好;因此,提供學歷較低的士官兵在職進修的機會,以提昇其適應能力。(二)適應輔導,建立人際網絡─入伍未滿半年之士官兵,其生活適應能力與人際互動關係均較差;因此,應加強輔導渠等之生活適應能力,以及人際網絡的建立

。(三)不適應者,暫予職務調整─擔任文書業務之士官兵,其適應狀況較佳;因此,遇有適應問題之士官兵時,暫時調整其職務或擔任文書類的工作,或可有效改善其適應狀況。(四)服役期間,注意憂鬱情緒─士官兵的憂鬱情緒,並不會因服役時間的增長而減少,表示幹部在士官兵服役期間,均須注意士官兵因憂鬱情緒所產生的適應問題。(五)休假安排,甚獲士兵重視─有近七成六的士官兵擔心自己事情做不好而影響到休假,表示「休假」問題仍是他們相當關心的議題。(六)培養節儉,注意經濟問題─有近四成六的士官兵有經濟上的困擾;因此,應多注意士官兵的經濟狀況,並在平日生活中培養其正確理財觀念,以及節儉勤奮的習慣。(七)服從觀念,平日教育要

務─有近七成五的士官兵對長官所交辦的任務均能用心完成,且貫徹命令,這種服從觀念的養成,是各級幹部平日教育訓練的成果,應持續保持並強化精進之。(八)合理管教,重視情緒管理─單位管教作為以及幹部個人的情緒,均會影響士官兵適應狀況的好壞;因此,單位今後更應積極朝向正常、合理的管教作為,並增加幹部情緒管理及溝通技巧等學能,落實凡事「說清楚」、「講明白」之雙向溝通模式。(九)增加適應,改善外在環境─影響士官兵適應狀況的不外乎是個人內在認知問題、外在環境問題以及個人與環境互動的問題,要改變個人內在認知的困難度或許比較大,但外在環境的改變卻是顯而易做的,而且可收具體實效。(十)適應問題,有賴體系解決─部隊管

理者在處理士官兵適應問題的方法時,可從降低其憂鬱情緒困擾、增加其生活適應能力、改善其人際互動關係及紓解其生活壓力感受等方向著手。 最後,針對未來研究發展方向提出五點看法:(一)質性研究之發展─針對士官兵的填答結果實施訪談,進一步了解其內心世界及想法,以期獲得量化資料所無法窺知的細微資料。(二)不同軍種之比較─了解不同軍種的士官兵在適應問題上,與本研究之差異。(三)志願役軍官及士官兵之探討─以了解志願役軍官及士官兵在適應問題上,與本研究之差異。(四)役前社會工作經驗之探討─了解士官兵役前社會工作經驗長短,對其部隊適應良窳的影響。(五)其他國家之探討─了解其他國家部隊士官兵的適應問題,以

及對適應不良士官兵之輔導策略,提供國軍日後精進作法之參考。

想知道莫名焦慮想哭更多一定要看下面主題

莫名焦慮想哭的網路口碑排行榜

-

#1.《絕對佔領》EP6花絮- 專屬逗貓棒

《絕對佔領》秘書室三女神總經理思來想去竟挑「他」! 《絕對佔領》霸總 ... 無預警入院吊點滴曾莞婷莫名發燒吐 ... 於 vidol.tv -

#2.暴食、莫名想哭,天氣冷心情很差該怎麼辦?心理師親授:這七招

时,你此刻的脑袋里是不是偏偏塞满了蓝色的大象呢? 情绪也样。 我们对自己说:「不要焦虑!不要焦虑!」却只会越来越焦虑。 給常常莫名想哭 ... 於 qqdk.optimallivingvibe.online -

#3.我得了「產後憂鬱症」嗎?

莫名想哭 ?覺得一切都是我的錯?做什麼事都不對勁?研究指出,新手媽媽 ... (2)情緒面:常出現憂鬱(如悶悶不樂、想哭、沮喪)與焦慮情緒(如緊張 ... 於 www.magicmom.com.tw -

#4.也常常在當大家精神導師的我, 其實我以前一直深受 ...

... 焦慮感大概就是: 每當我忙完一個目標或ㄧ個項目的時候, 我會感到失落甚至情緒低落到不知道活著要幹嘛? 然後就是會莫名想哭、沒來由的想哭。 雖然沒有到想結束生命的 ... 於 www.instagram.com -

#5.抑鬱症自我測試

食慾改變,如胃口變差或過量進食 · 失眠或睡眠素質差 · 說話或行動變得比平日緩慢,或坐立不安 · 容易疲累 · 難以集中精神 · 自信心下降,或責怪自己 · 有不想生存或自殺的念頭. 於 www.hmdc.cuhk.edu.hk -

#6.別再說「想太多」!一張表看懂憂鬱症身心症狀 - 健康遠見

• 感覺想哭. • 覺得自責、有罪惡感. • 對他人感到易怒或難以忍受. • 對事物沒有興趣、沒有動力. • 難以對事情做決定. • 在生活中無法找到有趣的事. • 感到 ... 於 health.gvm.com.tw -

#7.罹患「廣泛性焦慮症」卻不自知!出現這些症狀可能是警訊

廣泛性焦慮症的診斷 · 坐立不安,感覺緊張或心情不定 · 容易疲勞 · 注意力不集中,腦筋一片空白 · 易怒 · 肌肉緊繃 · 睡眠困擾,包括難以入睡、睡著後無法保持 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#8.前一秒正常、下一秒噁心想吐! 她每天跑急診找無病因醫揭真相

「現代人生活及工作壓力大、恐慌症、焦慮症等文明病其實很常見。建議民眾出現症狀盡快就醫,心理疾病是有機會完全康復的!」陳奕安醫師指出,該恐慌症個案 ... 於 blog.coolhealth.com.tw -

#9.讀懂夢:從夢境與香氛中傾聽自己 - Google 圖書結果

... 想除去種種令人感到不悅的負面情緒,不允許自己悲痛、憤怒、焦慮、恐慌或忌妒等,試圖透過掩蓋負面情緒來讓自己永遠保持快樂美好。其實,耗費力氣去對抗負面情緒、壓抑 ... 於 books.google.com.tw -

#10.沒來由的心情不好、情緒低落…出現10種「憂鬱症」徵兆

「抑鬱症」是諸多心理障礙診斷名詞中,大家最常聽到的一個。上班久了心情不好,老公沒洗碗心情不好,主管沒給假心情不好……人人都會抑鬱。[啟動LINE推播]每日重大新聞 ... 於 www.storm.mg -

#11.有「焦慮情緒」不代表「焦慮症」!要符合6項症狀才算數! ...

為何你又忍不住哭了?什麼是淚失禁體質?4個原因!【生活】 | 維思維. 維思維 ... 想太多想出病!用這3招釋放精神負擔!|養生第四集《少想》【未來健康 ... 於 www.youtube.com -

#12.你有「憂鬱症」嗎?3個警訊立即檢視

心理:突然暴哭、暴怒、情緒失控長期感到難過、無助、想哭…等負面情緒 ... 莫名爆發,比如說:突然嚎啕大哭、暴怒生氣,但以前不曾發生過。 憂鬱症情緒 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#13.心情低落、嗜睡或失眠…憂鬱症有4 大類症狀,了解自己是否 ...

第一步醫師可能會視情況開一些抗焦慮、抗憂鬱的藥,幫助生理恢復到可以控制的狀態,但造成神經失調的原因還是要想辦法解決;如果只是營養不足,像是缺乏卵 ... 於 heho.com.tw -

#14.不自覺一直哭

如果最近的你感到很低潮,常常莫名很想哭,趕緊把握以下這幾個「不值得 ... 簡單說,「焦慮體質」的人是焦慮中樞對於件· 都说我该告诉父母的,我一直很 ... 於 zivotvesvychrukou.cz -

#15.突然心慌想哭是怎么回事

平时要学会倾诉,多听音乐、运动,多找有意义的事情做,保持注意力转移,保持信心。 患者:总是心莫名有一种失重感然后流眼泪 ... 心慌焦虑不安想哭,一般是精神紧张、焦虑 ... 於 m.baidu.com -

#16.第109本《焦慮恐慌自救手冊》

... 莫名的恐懼』的這一段內容…… ❦ U.N.L.O.C.K.系統. ◇理解(Understand):如何了解 ... 如果前面有一面牆,別放棄,想想怎麼翻越它、穿過它或者繞過它。」 於 vocus.cc -

#17.成了職業通天代0146 談判和直播

想談合作可以,選手本人要清楚里面的彎彎繞繞,形成三方合作。 賀義才看著面前的女老板,氣勢一步步放低。 出了辦公室,他有點焦慮,怕影響秦浩 ... 於 t.hjwzw.com -

#18.20231012夏日不只陽光沙灘比基尼!水男孩帶你衝進海洋 ...

想要與外國人浪漫邂逅這個部位很重要! 2023-09-27. 综艺,小姐不熙娣2023,《小姐不 ... 20230407老粉看到都哭哭了!元祖級唱跳男團草蜢來了! 2023-04-07. 综艺,小姐不熙 ... 於 m.italkbbtv.com -

#19.8成新手媽媽都有過「產後憂鬱」 煩躁易怒、莫名想哭超過2週 ...

一般而言,原本即有憂鬱、焦慮症病史或家族史,或者曾有產後憂鬱症或經前不悅症候群,又或者婚姻關係不良,家人無法給予情緒支持,以及孕期中發生重大 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#20.一次了解焦慮症的症狀、原因、危險族群和預防 - 元氣網

狹義的焦慮症,亦稱為焦慮性精神官能症,這是一種具有持久性焦慮、恐懼、緊張情緒,致使人體神經活動異常,伴隨運動性不安及軀體不適等特徵的精神疾病 ... 於 health.udn.com -

#21.【免費小說】《獸醫(1v1)h》2023最新連載、線上看

害羞了? 怎麽哭了? 乖,張嘴 · 含進去 · 那地方還行嗎? 笑什麽? 我想你 · 不夠? 於 czbooks.net -

#22.无缘无故想哭是怎么回事

如果无缘无故、莫名其妙想哭,要考虑是否患有抑郁症。抑郁症是指心境低落、消极、沮丧,心境较灰暗,患者体会不到生活中的愉悦感,经常处于自责、自罪 ... 於 m.youlai.cn -

#23.焦慮想哭、負面想法好多?憂鬱症不怕!醫師 - 幸福熟齡

憂鬱症是大腦無法正常運作而導致的病症,而大腦掌控了我們的情緒和思考,當憂鬱來襲時,病人會反覆出現負面想法、悲傷想哭的情緒,甚至萌發輕生念頭。 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#24.最近常常莫名的想哭⋯ - 心理板

最近只要一出門就很焦慮覺得所有地方都很可怕,或是自己一個人在房間裡,沒有朋友能聊天時會想哭但之前都只是想而已,最近這一兩天開始忍不住了常常 ... 於 www.dcard.tw -

#25.Michelle Lin 林萱- 37歲生日這天,我在被窩裡哭了 ...

但當焦慮著要笑著把工作完成的那瞬間我卻崩潰了,那一刻我感受到了我的靈魂有多麽不開心,那一刻突然難過的想哭,後來我才知道這個感受是委屈。 我委屈自己放鬆不了的 ... 於 m.facebook.com -

#26.以為時間久了, 我就會沒事: 大腦會記住小時候的委屈

說出憋在心裡的痛苦, 突破無法解決的關卡:生活上或家庭裡,那些莫名不安、生氣、逃避、想哭的瞬間, ... 但是,如果你因焦慮想掌控對方或想逃避問題,則需要反思一件事 ... 於 www.eslite.com -

#27.莫名想哭- 想哭,是更年期憂鬱嗎? 大家健康雜誌>突然煩躁

还记得前段时间刷抖音有个女孩子被确诊为中度抑郁时很高兴,当时很不理解后来女孩说原来我不是做作我只是生病了。 莫名其妙想哭,感到焦虑、烦躁、压抑,是指没有具体诱因 ... 於 js9mm.gwenparadis.online -

#28.《穿成虐文女配》:男人心,蜂尾針,齊茫碰見我真是上輩子積 ...

作為焦慮癥美女,平時睡覺全靠這個。 齊茫沒有反應,摸不準睡沒睡著,但也沒有睜 ... 頓時一陣倒胃口,連說書也不想聽了,只想趕緊離開茶樓。 「別走啊,」他越發沒眼力 ... 於 br.supertime01.com -

#29.会莫名其妙的哭,心情会突然不好是抑郁症的症状吗?

一般来说,神经症(比如,抑郁症、焦虑症、癔症、恐怖症等心理问题)的诊断有严格的标准,需要专业人士在了解来访者的情况后结合专业的测量量表才能进行诊断。 於 www.zhihu.com -

#30.他分析女性婚後3劣勢「婚姻意義在哪?」 網心酸共鳴:句句心聲

留言區不分男女紛紛感嘆:「看到是男生發文我莫名的感動,說得很好…句句 ... 焦慮無助」、「如果覺得結婚後的生活不會比婚前好,或是維持婚前的水準 ... 於 www.teepr.com -

#31.这是抑郁症吗? 知乎>莫名其妙的想哭,情绪低落,胸口经常像 ...

不要焦虑!」却只会越来越焦虑。 不知道為什麼,總是莫名的想哭有時候,我真想喝醉回,因為太 ... 於 as42.dereklernede.online -

#32.性愛後想哭很正常~可能是性交後憂鬱

,突然感到莫名憂鬱呢?其實你並不孤單, ... 性交後憂鬱,又稱性交後不安症,是在性行為後出現焦慮、悲傷等情緒的狀況,並會 ... 於 helloyishi.com.tw -

#33.沮喪、失落、莫名想哭…為什麼冬天特別容易憂鬱?

沮喪、失落、莫名想哭… ... 到了春天,隨著日照時間的增加,季節性憂鬱症就會慢慢緩解,但有些人可能會反而會出現跟憂鬱相反的症狀,如狂躁、失眠、焦慮、 ... 於 www.delightclinic.com.tw -

#34.4成青少年常感憂鬱:3步驟,及早發現孩子憂鬱症

如果家裡的青少年最近忽然變得怪怪的:情緒變暴躁、吃飯吃很少、沒事卻莫名想哭、抗拒上學、成績忽然一落千丈……,身為家長可能以為這是叛逆、耍脾氣, ... 於 www.parenting.com.tw -

#35.自律神經失調? — 認識恐慌症認識恐慌症- 憂鬱好文章

或是很多時候醫師會以「精神官能症」、「自律神經失調」來告訴患者,很多患者不曉得這疾病是屬於精神科的範圍。 焦慮是一種生理、行為及心理的緊張反應。在生理上:心跳加速 ... 於 www.depression.org.tw -

#36.衛生福利部【台灣e院】-精神科常見問題

... 焦慮和憂鬱傾向,然後給我安眠藥和抗 ... 哭,想把自己的頭髮拔光。而過了平穩的三年後,進入大一下的我發現週期變短了,時間變長了!當時的我在那一個月中心情莫名煩躁,想 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#37.別再壓抑負面情緒!哭為身心帶來的5 種好處

失眠是不是更嚴重了,總是在夜半時分越想越多,然後就更睡不著了,有時候會很焦慮易怒,時不時就頭痛,也常常吃不下,不然就是突然一個暴飲暴食希望可以從食物中尋找出口。 於 heho.com.tw -

#38.焦慮到想哭怎麼辦?試試馬上可以緩解情緒的簡單這一招

這套方法可以讓你先對焦慮迴圈喊停,免於之後的失控。然而,就算你沒有恐慌失調的問題,也可以從中受益。想太多的運作機制,和比較複雜的害怕以及恐懼症 ... 於 www.cw.com.tw -

#39.想哭?4 種症狀兩週未改善,你可能是憂鬱症高危險群

情緒症狀:. 情緒抑鬱低落、常感到難過而哭泣、高興不起來、提不起興趣。 · 行為症狀:. 容易疲倦、全身無力、說話或動作反應變得緩慢、自殺企圖。 · 認知 ... 於 womany.net -

#40.細說廣泛性焦慮症

胃口越來越差,吃一點東西就想吐,還常常跑廁所,不管吃什麼都拉。手腳冰的像僵屍,連頭髮也一直掉。 是不是得了癌症?她越想越害怕。 到了診所看幾次 ... 於 www.reangel.com -

#41.我在雨中等你 【暢銷十萬冊約定紀念版】 - Google 圖書結果

... 哭邊吃雞塊「而丹尼站起身「讓自己看起來有點地位。身為男主人「氣勢很重要「通常 ... 想吃的。」 那是系列賽的第一場賽事丹尼跑得不順不過伊芙柔伊和我都還好我們看 ... 於 books.google.com.tw -

#42.莫名想哭、暴飲暴食⋯⋯你的「心理壓力」有多高?「壓力指數 ...

1. 您最近是否經常感到緊張,覺得工作總是做不完? 2. 您最近是否老是睡不好,常常失眠或睡眠品質不佳? 3. 您最近是否經常有情緒低落、焦慮、煩躁的情況 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#43.不自覺一直哭- 哭?4 種症狀兩週未改善,你可能是憂鬱症高 ...

为什么老是想哭出现了老是想哭 ... 焦虑症属于类精神性的疾病,当焦虑症发作时,患者可出现紧张不安、难以控制的忧虑,还可能会出现莫名的焦虑、紧张、不安以及恐惧等情绪。. 於 uleyu.serviceonlinehome.pics -

#44.关于抑郁症的10 个真相:想哭,不是因为「不够坚强」

他们还会表现出更多不同的症状,比如失眠或者嗜睡,暴躁、焦虑、头痛,甚至有轻生的念头。最可怕的是忽视了这些身体的提醒。 小B:网上有很多抑郁症的 ... 於 www.sohu.com -

#45.《人生真美麗》影評:用力活著,好好愛著|老子不負責任電影文

... 焦慮與恐懼這才隨著習慣即將不得不消失而湧上。只是電影的最後,她用著同樣 ... 《人生真美麗》越到後來越是讓人有想哭的感覺,明明是部歡樂輕鬆的歌舞 ... 於 blog.myvideo.net.tw -

#46.7大原則和孕期憂鬱說再見

... 焦慮、不安、莫名想哭、沮喪等負面感受。 孕期安定情緒 情緒影響胎兒發展 研究發現,當人體過度焦慮、緊張,腎上腺素分泌會增加,對懷孕的女性來說 ... 於 www.foodforhealth.com.tw -

#47.大哭不只紓壓,告訴你哭泣的14個好處!眼淚其實有分三種

... 想哭的時候就哭吧,哭泣的好處不僅僅是讓你感覺更好。哭泣 ... 「如果你每天都哭,並且伴隨著持續性的焦慮或憂鬱感,那麼這就是個值得去做 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#48.感到焦虑、烦躁、压抑有来医生- 莫名想哭 - Rd1Fu - Billys-Cafe

如果最近的你感到很低潮,常常莫名很想哭,那麼趕緊把握以下幾個「不值得定律」,將會有助於你甩開生活中的憂鬱情緒,難得來趟人間,自然要好好的生活,別為了小事讓 ... 於 rd1fu.billys-cafe.online -

#49.突然想哭?一直尋找人生的定義?6個徵兆告訴你該放鬆 ...

當長期頭痛治不好、檢查不出原因的時候,有可能是憂鬱症及焦慮症引發的緊縮性頭痛。緊縮性頭痛和忙碌的作息、工作的壓力、緊繃的生活相關,加重情緒的困擾 ... 於 www.niusnews.com -

#50.【精神健康】對壓力「無感覺」 想哭哭不出持續麻木小心創傷後遺

如果沒有得到合適的治療,有可能演變成不同的情緒病,例如焦慮症、抑鬱症等。 於 health.mingpao.com -

#51.一堆人用「1流行詞」他愣問啥意思?內行:近兩年才在亞洲流行

一名網友在PTT以「emo是啥意思」為題發文表示,可能是跟社會脫節太久,看了表妹的IG,每天都PO一堆心靈雞湯,「什麼會越來越好,然後又突然莫名奇妙說什麼 ... 於 www.teepr.com -

#52.衛生福利部【台灣e院】-精神科常見問題

總是莫名低落、莫名暴躁(較少)、莫名會哭、開始害怕與人接觸或交友,在前幾個月 ... 想哭,我是不是得憂鬱症還是壓力太大呀? 我一直很困擾,每次想要跟他大罵想跟他 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#53.別讓壓力堆成病!心理師教3紓壓良方

情緒問題的表現,可能為易怒、容易緊張焦慮、莫名想哭等持續低落的情緒,甚至憂鬱到吃不下(或爆食)、失眠淺眠、腦袋遲鈍、提不起勁做事、莫名其妙疲憊。 於 www.uho.com.tw -

#54.你可能是焦慮體質?8大焦慮症導致的症狀、容易焦慮的性格 ...

人經常會放大擔心、緊張、害怕等情緒,而放大器就是聯想。越想越焦慮,而焦慮又會使得聯想更豐富,形成一個惡性循環,導致難以入眠。失眠是大腦長期累積 ... 於 www.elle.com -

#55.焦慮症是什麼?一次了解焦慮症症狀、治療以及如何預防

焦慮 症的症狀很多,像:睡眠障礙、心悸、胃脹、腹瀉或便秘、頻尿,還會影響自主神經的肌肉系統,尤其以肩頸緊繃、頭痛最常見,導致病人經常跑醫院做檢查;情緒上煩躁易怒, ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#56.董氏憂鬱量表-大專生版

2. 碰到事情,我只想逃避. 3. 我最近有自殺的念頭. 4. 我心裡覺得很空虛. 5. 沒有人 ... 我會莫名地想哭. 19. 我覺得日子痛苦難熬. 20. 我不想出門. 21. 我覺得生活沒有意義 ... 於 www.jtf.org.tw -

#57.5個QA看出「廣泛性焦慮症」問題

他們往往活在不夠好的莫名 ... 像有一個大學副教授,升到教授後,忽然覺得自己其實不夠好,只是僥倖升上來,每天活得戰戰兢兢,甚至有罪惡感,很想哭,其實哪有每個教授都很 ... 於 wellyclinic.tw -

#58.老是想哭?懷疑自己憂鬱症? 來測測你的憂鬱指數

在高壓社會中,愈來愈多人患有心靈感冒卻不自知,你經常心情鬱卒想哭嗎?不妨來測測看自己的憂鬱指數。 參與人數: 154073. 0/9. Q1. 我常感到憂鬱,心情不好。 於 tw.news.yahoo.com -

#59.我想自殺怎麼辦?出現這5大狀態有可能是大腦生病了!

所以請您先穩住自己,不要急著「開導」對方,您的焦急會讓他更焦慮,更有罪惡感。相反地,仔細聆聽他的痛苦,了解他之所以這麼絕望的來龍去脈。不要 ... 於 www.tact4brain.com -

#60.情緒治療: 走出創傷,BEST療癒法的諮商實作 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

... 想要學會愛自己,那就得從身體下工夫,好好去「覺知身體、找回感覺」 ,這正是愛自己 ... 哭來表達不舒服。哭(情緒)就是他的語言。當嬰兒被擁抱或大人對他和善微笑時,他會 ... 於 books.google.com.tw -

#61.严重的焦虑症,伴随抑郁,动不动想哭,无法集中注意力

我也不知道我怎么了。我无法安静下来,也无法得到安宁。我一直很焦虑,从白天醒来一直到晚上做梦。我总是会想如果发生很坏的事我会不会死掉或者失败。我想我得了抑郁症 ... 於 www.xinli001.com