莎拉公主45的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)莎拉·格麗斯伍德寫的 女王的遊戲:成就16世紀歐洲歷史的女性 和NinaGarcia的 伸展台女王賈西亞的100件經典時尚單品(新版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自上海社會科學院 和野人所出版 。

明道大學 中華文化與傳播學系(碩士班) 羅文玲所指導 楊蕙瑛的 滇藏茶馬古道的茶文化傳播之研究 (2021),提出莎拉公主45關鍵因素是什麼,來自於茶馬古道、普洱茶、茶文化、傳播。

而第二篇論文世新大學 資訊傳播學研究所(含碩專班) 賴鼎銘所指導 林珊如的 西方童話中女巫形象的符號研究 (2018),提出因為有 童話、女巫、巫術、形象、符號化的重點而找出了 莎拉公主45的解答。

女王的遊戲:成就16世紀歐洲歷史的女性

為了解決莎拉公主45 的問題,作者(英)莎拉·格麗斯伍德 這樣論述:

1474年,卡斯蒂利亞的伊莎貝拉舉起王權之劍,直指天頂,令整個歐洲為之震動。這既是歐洲現代早期開端的標誌性事件,又拉開了新世紀女王“權力的遊戲”的序幕。 16世紀,歐陸風雲再起,列王紛爭。在這個教派林立的大航海時代,新大陸以及歐洲的大片土地都沐浴在女王的光輝之下。她們來自歐陸各大顯赫家族,彼此間存在千絲萬縷的聯繫,或血脈相連,或師徒傳承,或結盟,或對峙。 與伊莎貝拉同時代的安娜.德.博熱是法國的實際掌控者。她撫養大的奧地利的瑪格麗特嫁入卡斯蒂利亞宮廷,之後在侄子神聖羅馬帝國皇帝查理五世治下的尼德蘭攝政;並于1529年代表查理與法王弗朗索瓦一世的母親薩伏依的路易絲締結了著名的“夫人和約”(

《康佈雷和約》),結束了長達65年的義大利戰爭。 與瑪格麗特的女兒讓娜.德.阿爾佈雷站在對立宗教陣營中的法國王后凱薩琳.德.美第奇,其三個兒子陸續成為國王,她本人則一直在幕後運籌帷幄。她手段強硬,對胡格諾教派的迫害令世人口誅筆伐。 伊莎貝拉的女兒阿拉貢的凱薩琳在丈夫亨利八世出外征戰時攝政,雖然後來屈辱地失去了王后的地位,但她和安妮·博林的對抗還將在二人的女兒瑪麗一世和伊莉莎白一世身上延續下去。 童貞女王伊莉莎白一世被認為是英國歷史上偉大的君主之一,統治英格蘭近45年。她不僅鞏固了英國國教的地位,有效地牽制住了西班牙和法國兩大強國,處決蘇格蘭女王瑪麗,重創了歐洲天主教勢力,更讓西班牙

無敵艦隊折戟沉沙。終身未婚的她讓“女王”這個頭銜徹底擺脫了對男性的依附意味。女王的世紀隨著她的逝去而終結,但此後西方世界將不斷留下女性統治國家的記錄,再沒有人質疑女性治理國家的能力。 莎拉.格麗斯特伍德 | Sarah Gristwood 英國歷史作家,畢業于牛津大學聖安妮學院。她既寫作歷史傳記,也創作虛構類作品。其作品常聚焦歷史上的偉大女性,如女王、王后、公主、學者、作家等。她筆觸細膩,情感豐沛,善於以女性特有的同理之心描摹出時間長河中一個個不凡的身影。代表作有《血姊妹》(Blood Sisters)、《碧雅翠絲.波特的故事》(The Story of Beatri

x Potter)等;一些作品被改編成了電視紀錄片。此外,她還作為記者為《泰晤士報》《衛報》《每日電訊報》等多家報紙供稿。 女王的遊戲:名人錄 大事記 前言 特別說明 第一部分 1474—1513年 1 入口 2 “致吾女的教誨” 3 年輕的經驗 4 “命運對女人是殘酷的” 5 公主新娘 6 重新定位 7 “流言蜚語” 8 弗洛登 第二部分 1514—1521年 9 命運之輪 10 “精彩的新年禮物” 11 “一位變得一無所有的夫人” 12 “無價而可貴的奉獻” 13 金錦原會晤 14 後果 第三部分 1522—1536年 15 “難以駕馭的野性” 16 帕維

亞之戰 17 “真誠而忠實的情婦兼夥伴” 18 登上舞臺的新面孔 19 “女士們可以登臺了” 20 夫人和約 21 出口和入口 22 “結果就是如此” 23 “一位土生土長的法國女人” 24 “心向福音書” 25 “對生命歸宿的懷疑” 第四部分 1537—1553年 26 岌岌可危的女兒們 27 馬前卒與公主 28 新風向 29 調整適應 30 “王位繼承的工具” 第五部分 1553—1560年 31 “赫拉克勒斯般的冒險” 32 “從不休息” 33 是姐妹也是對手 34 “如果上帝與我們同在” 35 “女人的花園” 36 蘇格蘭的麻煩 第六部分 1560—1572年 37 “仇恨與分裂

” 38 “一個島嶼·兩位女王” 39 挑戰與和解 40 “王權與愛無法並存” 41 “有爭議的女兒” 42 聖巴托洛繆大屠殺 第七部分 1572年之後 43 轉捩點 44 “將吃” 後記 關於資料來源的說明 致謝 前言 Preface 王后古板自負,縱橫斜行無顧; 除盡暗中窺探,識破陰謀背叛; 敵人難逃手段,終將被她推翻。 ——《象棋遊戲》 尼古拉斯•布裡頓(Nicolas Breton),1593 在象棋發源的東方,所有人物角色都是男性,國王兩側由他的將軍或他的維齊爾(宰相)拱衛。8世紀阿拉伯人入侵歐洲以後,這種遊戲傳入歐洲,王后第一次在棋盤上出

現,但仍然沒什麼用處,每次只能斜走一格。卡斯蒂利亞的伊莎貝拉統治西班牙的時候,象棋裡的王后獲得了幾乎不受限制移動的權力,和如今的玩法一致。 15世紀末,西班牙有兩本描繪新興權力的書提到了“女士象棋”或“女王象棋”。1493年,雅各•德•切索萊(Jacobus de Cessolis)的《象棋遊戲》一書的義大利譯者曾問道,女王是否真的擁有騎士的力量,“因為考慮到女人的脆弱性,為她們配上武器未免給人奇怪的感覺。”在此20年前,威廉•卡克斯頓(William Caxton)的英文譯本強調,女王的謙遜和貞潔勝於一切。 譯者們從未見過這位“武士女王”伊莎貝拉,但她在遊戲中是個充滿激情的玩家。這很可能

是由於伊莎貝拉和她之前在現實中掌權執政的女性最終在政治棋盤上叩響了回音。 這個遊戲的象徵意味對於時人顯而易見:許多實際的例子也可以證明它成了宮廷愛情戲的重要戲碼,但其中劇情的波折離不開爭執。新遊戲以“瘋女王的象棋”聞名——義大利文寫作scacchi de la donna or alla rabiosa,法文寫作esches de la dame or de la dame enragée。它被廣泛地接受了。 自1474年卡斯蒂利亞的伊莎貝拉女王繼位起,到大約一個世紀之後的法國聖巴托洛繆大屠殺(這起大屠殺破壞了歐陸各國彼此之間的忠誠)為止,都是女王統治的時代。這一階段的女性統治呈井噴之

勢,幾乎與20世紀等量齊觀。這一時期誕生的全新的宗教派別和通過航海發現的如今我們所知的新世界,以及歐洲的大片土地,都處於女王或女性攝政統治下。同為女性,加之都以獨特的女性的方式施政,她們成了一個整體。 該書將講述母女之間、師徒之間的權力傳承。從卡斯蒂利亞的伊莎貝拉到她的女兒阿拉貢的凱薩琳,再到凱薩琳的女兒瑪麗•都鐸;從法蘭西的公爵遺孀路易絲•薩伏依到她的女兒作家兼改革家那瓦勒的瑪格麗特,再到瑪格麗特的獨女讓娜•德•阿爾佈雷及她的仰慕者——安妮•博林和伊莉莎白•都鐸。 一個世紀過去了,第一代女強人的女兒們發現自己站在16世紀巨大宗教分歧的最前端。在被更極端的觀點澆滅希望之前,她們中的大多數還

是會嘗試使用宗教寬容的方式解決問題。 宗教幫助她們中的許多人青史留名,但最終也是宗教使她們產生隔閡,導致女王時代終結。不過對於今天而言,16世紀女性執政(同時也是她們面臨的挑戰)的浩大局面既是一場奇觀,也是一種警示。 縱觀這一世紀,哈布斯堡家族是女性執政的強有力支持者,這一點出人意料。在整個16世紀,哈布斯堡王朝的領土從地中海延伸至英吉利海峽,從阿爾罕布拉宮(Alhambra)的輝煌榮光跨向安特衛普(Antwerp)的灰色穹廬。除去部分顯著的例外,他們認為女性可以成為掌權者,卻不能成為女性君王。尼德蘭從一個執政女公爵手裡幾乎是連續傳給了數位威嚴的女性繼承人,她們中的每一位都是前一任的侄女,

如此持續了60年。哈布斯堡家族在歐洲的勁敵法蘭西遵循《薩利克繼承法》(Salic Law)禁止女性繼承王位,卻形成了一個強大的傳統:女人代表自己的亡夫或幼子治理國家。 在這個時代的開端,英格蘭大概是歐洲諸國中對女性最不友好的國家了。英格蘭並沒有《薩利克繼承法》,然而當亨利•都鐸憑藉其母瑪格麗特•博福特及妻子伊莉莎白的血統家世要求繼承王位,並順利成為英格蘭國王亨利七世時,所有人,包括這兩個女人自己,似乎都沒有發現他的舉動意義非凡。還是在英格蘭,安妮•博林使國家陷入了一場宗教革命。又正是在英格蘭,日後將會出現或許是歷史上最受人崇拜的女性統治者——安妮的女兒。 某種意義上,這本書即是由此而來

,我記述了兩位王室的伊莉莎白——來自約克家族的伊莉莎白和英格蘭女王伊莉莎白一世,並想把二人之間的中斷點連接起來,探討英格蘭在那70年裡得到了什麼樣的教訓,使它可以接受女性統治國家?(然而為何此後又停止了這種做法?)或許答案就埋藏在歐洲大陸。 歐洲的女性執政者認可這種跨越邊界的女性同盟關係,有時甚至會違背她們本國的利益。她們有意識地利用自己的女性身份,以一種不同於男性的方式處理事務。1529年,哈布斯堡君主的姑姑兼攝政奧地利的瑪格麗特和法蘭西國王的母親路易絲•薩伏依達成了著名的《康佈雷和約》,終止了西班牙和法蘭西之間持久的戰爭。君主會擔心尋求和平有損其榮譽,但是正如瑪格麗特所寫,“女士們很願

意前來”完成這項任務。 這一理想在整個16世紀備受推崇。此後幾十年間,還有許多複製“夫人和約”的嘗試,然而都失敗了。事實上在達成《康佈雷和約》的16年前,即弗洛登戰役前夕,瑪格麗特•都鐸曾想與自己的弟妹,即當時的英格蘭攝政凱薩琳(丈夫亨利八世不在國內)會晤,“如果我們見面了,誰知道上帝會指引我們做些什麼呢?”瑪麗•斯圖亞特也一直相信英格蘭和蘇格蘭能達成最終的和解,只要她和伊莉莎白•都鐸能見上一面。 母女之間的血脈傳承,無論是在生理上還是心理上,宛如一條貫穿16世紀歐洲的動脈,使得女人們相互聯結,形成一個複雜的關係網。比如“奧地利”的瑪格麗特(勃艮第女公爵的女兒),她從小就被寄養在法蘭西

宮廷中,受到安娜•德•博熱的影響;少女時期則被送往卡斯蒂利亞宮廷,在那裡成了伊莎貝拉的兒媳和阿拉貢的凱薩琳的嫂子;成年後則在培養安妮•博林的過程中發揮重大作用。 然而在16世紀的最後幾十年,這些女強人發現周遭環境已與她們的前輩有所不同。故事結尾處的伊莉莎白一世和當年的奧地利的瑪格麗特有許多共同點。不過奧地利的瑪格麗特到二十出頭時就已在4個王國裡生活過,而伊莉莎白•都鐸卻從未踏出國門一步。兩個女人都沒有子嗣,瑪格麗特因此被稱為“歐洲之母”,而伊莉莎白則得了個“童貞女王”的著名稱號。 宗教改革導致歐洲大陸產生裂痕,卻反倒給其中一些女性帶來了愈加持久的聲望。儘管在本書創作之初我並沒有意識到,

但其構想確實來自我在青少年時期讀過的加勒特•馬丁利(Garrett Mattingly)的經典作品《無敵艦隊折戟錄》(The Defeat of the Spanish Armada),並且注意到他曾對1587年,也就是蘇格蘭瑪麗女王被處死的那一年做出如下評論:彼時教派林立已60餘年,新舊勢力相搏,“仿佛命運開了玩笑,各教派,通常還包括彼此對立的兩股勢力,都集結在某個女人身邊並由她領導”。 在所謂的母權政治的爭論中,對於女性是否應該掌權這一問題,有兩位作家影響了當時的政治思維,應予以特別關注。其中之一當然是尼古拉•馬基雅維利,他的《君主論》在1513年開始私下流傳。另一位是法籍義大利作家克

莉絲蒂娜•德•皮桑(Christine de Pizan),她被一些人視為早期女權主義者——首位專職寫作的女作家。她在15世紀的早期作品《婦女之城的財富》(The Book of the City of Ladies)直到16世紀(也許乃至21世紀)都未失去影響力,我在本書中提到的數位女性都對她的作品感興趣便是佐證。安娜•德•博熱和薩伏依的路易絲獲得了克莉絲蒂娜作品的副本,奧地利的瑪格麗特把作品的三卷集傳給了侄女匈牙利的瑪麗。布列塔尼的安娜、奧地利的瑪格麗特和伊莉莎白•都鐸還擁有描繪了《婦女之城》的數套掛毯。克莉絲蒂娜十分清楚地意識到,女性在宗教中被描述為夏娃的後裔,軟弱且本質上不可靠,於是向

司法部反駁了“某些對女性過度批判的作家”的觀點,並指出不管後來的基督徒怎麼說,“在宗教傳說以及關於耶穌基督及其信徒的故事中都鮮有針對女性的批評”。 馬基雅維利把反復無常的命運比喻成女性,把戰爭視為君主的首要責任和樂趣。相比之下,克莉絲蒂娜筆下高尚統治者的典範並不強調其作為軍事統帥的角色(撇開與生俱來的平和脾性,這對於女性統治者來說是一個實際問題),而是強調“慎思”,這在亞里斯多德思想中是形成其他所有美德的前提。謹慎被認為是大多數女性具有的美德,而且《婦女之城的財富》一書也重點描繪了古代和近代法國歷史上的許多女性,她們成功地治理了國家或領土。 將各種經歷貫穿起來——整個世紀中各種相似的故

事不斷重複上演——基本就構成了這本書的主題。在敘事過程中,大部分經歷及彼此間的關聯都會自動浮現,但是有一個反復出現的問題需要特別指出,那就是就這些權勢女性頻繁展開的爭論為何總將重點放在她們的身體上。當然這些女人絕非生育機器,她們扮演著比這重要得多的角色,不過本書涉及許多對貞潔和生育的討論,以及女人更容易由於針對她貞操或生理欲望的質疑而遭受攻擊。諸如君王的“自然身體”和“政治身體”是否應當分離等問題,對於女性統治來說或許並非好事。伊莉莎白一世在蒂爾伯裡發表的著名演講中提到,“我知道自己有一具孱弱的女子之身,但我擁有君王的心胸”,也許其背後就是這種觀點。 15世紀義大利的女強人們比這本書裡描述

的還要悲慘,卡特琳娜•斯福劄(Caterina Sforza)可能是 “逃離者”(新式象棋中的王后也曾被建議用這種形象)中最顯眼的一個。馬基雅維利曾描述道,在一次外交出使中,他撞見卡特琳娜和其兒女被當作人質包圍起來,卡特琳娜掀起裙子,向周圍士兵展示自己的生殖器,告訴他們自己還能生育更多孩子。卡特琳娜也許只是當時那些女性之中的個例,然而不可否認的是,這些有權有勢的女性在生理上面臨著頗為持久的壓力。 與之相比,如今常有些令人生厭的評論,本書大多沒有採納。不過當下也不能對它們完全視而不見。我記得10年前,準確地說是2006年1月19日,《紐約時報》曾諷刺挖苦一群國際舞臺上的女性:“這些風趣而成功

的女領導人,也許能讓一向單獨進餐的伊莉莎白一世破例賞光,讓她們也聚在餐桌邊。” 過去的10年間,國際舞臺上對於女性角色的看法已有所改變。不過仍有許多事情不變——有許多關於女性的歷史記載仍不夠清晰。16世紀歐洲的女性統治者,伊莉莎白和她的女性親屬們尚未為講英語國家的大眾讀者所熟知。可以將這本書視為改變現狀的開創性嘗試,抛磚引玉,希望至少能證明,伊莉莎白一世當然能和優秀的女性們一同進餐。

滇藏茶馬古道的茶文化傳播之研究

為了解決莎拉公主45 的問題,作者楊蕙瑛 這樣論述:

中國是最早發現茶樹且加工利用茶葉的地方,茶文化的形成與茶葉產地及人文背景、風俗、社會的轉變等因素,都有很重要的關係。歷朝歷代的茶文化因年代與人文、地域不同而有差別。自唐‧陸羽著作《茶經》問世以來,才開始逐漸有系統性、文字性記載的茶書出現。陸羽《茶經》教育了飲茶知識,而其與友人間的交遊也推廣了茶藝。因為我的工作與雲南較為熟悉,故引發研究「滇藏茶馬古道的茶文化傳播之研究」的興趣。雲南即是唐時的南紹古國,南詔茶葉作為軍事戰略物資,成為控制吐蕃的利器。唐代樊綽著作《蠻書》詳細的記載南詔史事。雲南也是陸羽《茶經》上所說茶樹生長的南方區域。雲南、四川的茶葉聞名,因為先天環境的因素(古樹生長的好地方),加

上市場的需求,發展出中國與境外的第一條國際經貿通道,因為受限於高山大川的地形地勢,只能用人力及騾馬的駝運。 茶馬古道非常多條,筆者因與雲南互動較多,故聚焦研究滇藏茶馬古道的茶文化傳播。起初茶馬古道開闢重點商品是以茶葉為主,而普洱茶的特性及後發酵的作用,深獲藏區人民喜愛,故運送的貨物就漸以普洱茶較多。但是,茶馬古道的主角不止是茶與馬而已,連帶文化、藝術、宗教、醫學與族群的穩定和諧,都有密不可分的關係。從古代輾轉流傳到現代的茶馬古道,目前大部份將茶馬古道的篳路襤褸精神,開發成以普洱茶為主題發展的休閒產業,增加旅遊休閒的原創性。筆者因為工作的關係,很幸運地可以以茶為媒介,繼續擔任茶文化的履

踐者與傳播者。

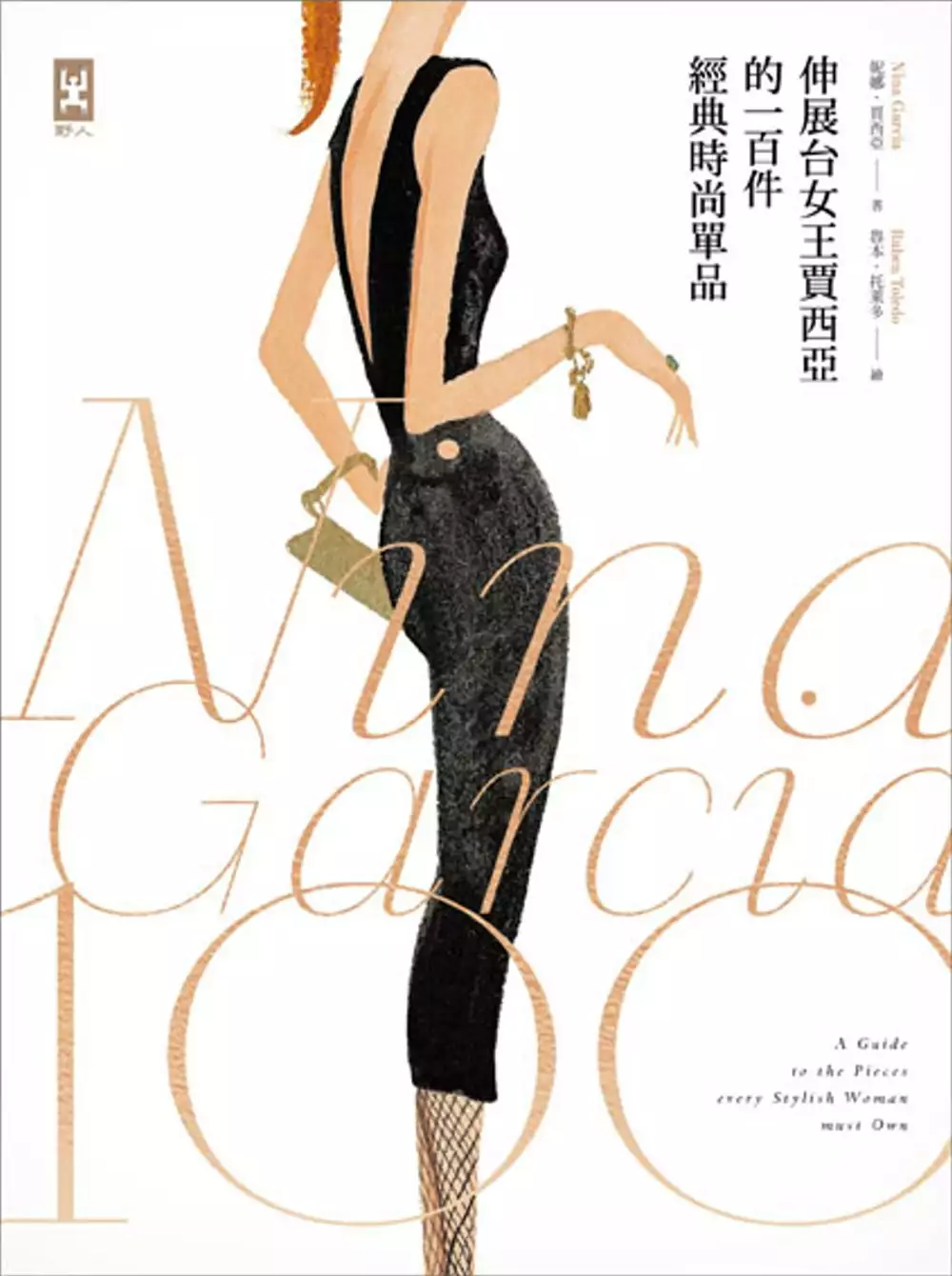

伸展台女王賈西亞的100件經典時尚單品(新版)

為了解決莎拉公主45 的問題,作者NinaGarcia 這樣論述:

我可以抗拒一切,除了經典單品! 《決戰時裝伸展台》評審Nina Garcia ╳ LV御用時尚插畫家 教你運用單品拆解經典look,從fashion晉升style! 擔任雜誌時尚總監的這些年,我見證了時尚風潮的起起落落,也觀察到某些單品擁有超越時光的魅力,它們可能會在某一兩年被人們淡忘,卻總是能捲土重來,重登潮流之上。也許這些單品所使用的色彩、材質會改變,當紅設計師或者熱門品牌寶座也會易主,但是這100件經典單品的歷久彌新卻已成為時尚產業的基石。──Nina Garcia 只有單品,備受時尚之神眷顧── 香奈兒、葛麗絲凱莉、瑪麗蓮夢露、莎拉潔西卡派克,無一不被俘虜。

性感尤物碧姬芭杜穿著Repetto斜躺在跑車上,掀起平底芭蕾舞鞋狂潮;忘不了《第凡內早餐》的身影,奧黛麗赫本與Givenchy黑色小洋裝;Helmut Newton鏡頭下的Vibeke身著YSL吸煙裝,沉鬱優雅、雌雄莫辨…… 不論時尚風潮如何改變,身材歷經何許變化,只要穿上這些單品,就能自信滿滿、魅力十足! Nina Garcia歷數時尚界最歷久不衰的100件基本款單品,追溯其經典源頭、透析其時尚魅力:從Burberry的風衣、Givenchy的黑色小洋裝、D&G的豹紋、YSL的蒙德里安A字裙,到Chanel的2.55包、Hermès的絲巾、Christian L

ouboutin的紅底鞋,幾乎涉及全球所有知名品牌與購物地圖;結合實用的穿搭要領、深度的名牌知識和犀利的名人語錄,教你聰明思考時尚與身體的邏輯,不再當fashion victim! 此外,LV御用時尚插畫家Ruben Toledo為本書繪製的精美插圖,也值得廣大時尚迷珍藏。他用天馬行空的超現實畫風,巧妙結合單品特質與對應的女性形象;在其中,妳也許會與自己相遇,也能透過各式單品,展開一場扮演他人的時尚冒險! 翻開本書,就像走進Nina Garcia的衣櫥,讓你迅速掌握品味的100大DNA,運用單品在經典形象中注入些許自我風格,創造出獨一無二的「我」。 本書特色 ◆《決戰時裝伸

展台》評審Nina Garcia私心推薦100件必備單品。時尚達人親授品味養成與穿搭Tips,熱愛時尚的你不容錯過。 ◆本書插圖為LV御用時尚插畫家Ruben Toledo繪製,天馬行空的超現實畫風混搭經典Look,個性u又時髦,值得珍藏。 名人推薦 李佑群(國際知名造型師)、林國基(服裝設計師)、胡玲玲(《美麗佳人》總編輯)、崔咪(時尚部落客)、陳孫華(時尚觀察家&造型師)、馮亞敏(喜事國際時尚集團執行長)、辜振豐(時尚考作者)、路嘉怡(時尚教主)、劉如湄(米蘭站負責人)、盧淑芬(《ELLE》總編輯)

西方童話中女巫形象的符號研究

為了解決莎拉公主45 的問題,作者林珊如 這樣論述:

現代關於女巫的形象已經簡化到能夠以寥寥數筆或一個線條輪廓來描述的地步,甚至只要有一頂帽子就可以表現。女巫是西方藝術中最傳統的形象,起初源於神話中擁有智慧的女神,發展到了童話,女巫則演變成了魔法與邪惡的力量的象徵。流傳於各類文本中的女巫更是不曾在藝術史上缺席,透過通俗版畫與藝術作品助長了世人對女巫的形象的集體想像,使之深植於西方文化。17世紀之後,充滿魔法與仙女奇幻故事受到了大眾的歡迎,而童話故事本是來自民間故事的集結,不但具有濃厚的傳奇性,其中更不乏各種誇張神奇的描述,而童話女巫有著會魔法、狠毒、殘酷,或為繼母,或為醜陋無比的共同點。 歐洲獵巫狂潮是一段婦女迫害

史,主要源於宗教衝突、經濟變遷、國家權力運作、階級偏見與權力支配,以及男權社會的性別歧視與厭女主義等因素,雖為人類留下了無法抹滅的歷史印記,但透過圖像再現作為不同時代有關巫術論述的紀錄,女巫在中世紀及至現代早期之神學書籍、獵巫手冊插圖、繪畫,甚至於文學創作皆可見其身影。童話中邪惡女巫形象的大量增加,更於此有著不可分割的關係,在故事中對女巫的懲罰也模仿了真實的歷史場景。 隨著20世紀女權主義運動的興起與女性意識的覺醒,人們已意識到傳統童話中根深蒂固的男權主義思想以及它對兒童和女性的負面影響。經典童話中不乏女性角色的互動,但女性之間的關係通常並不融洽,尤其是繼母與繼女間的矛盾最為常見

。繼母往往惡毒刻薄,仇視和迫害非親生孩子,如此一成不變的情節顯然帶有世俗偏見。