芒草用途的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦김호연寫的 不便利的便利店 和蘇富家的 發現純素好味道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站农村随处可见的植物芒草,它的用途有好多,你知道多少? - 新浪也說明:其实它的用途有好多,今天我们就一起来详细了解一下。 像这种河岸、路旁,荒地以及荒山,经常都能看到它的身影,远远地看着像芦苇,其实它的名字叫五节芒,是禾本科芒 ...

這兩本書分別來自寂寞 和原水所出版 。

國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 劉正元所指導 邱碧華的 Kanakanavu民族植物研究 (2019),提出芒草用途關鍵因素是什麼,來自於Kanakanavu(卡那卡那富族)。

而第二篇論文國立中山大學 環境工程研究所 林淵淙所指導 劉皓的 利用木製加工產出木屑結合廢棄油泥製成RDF-5研究 (2017),提出因為有 廢油泥、垃圾衍生燃料、RDF-5、廢木屑的重點而找出了 芒草用途的解答。

最後網站無題則補充:芒草 —李瑞宗博士,江友中,陳千惠,李碧鳳自然筆記. 說明:陽明山,舊名「草山」,草字即指芒草,別小看滿山遍野看似雜草的芒草,它的作用可大了。

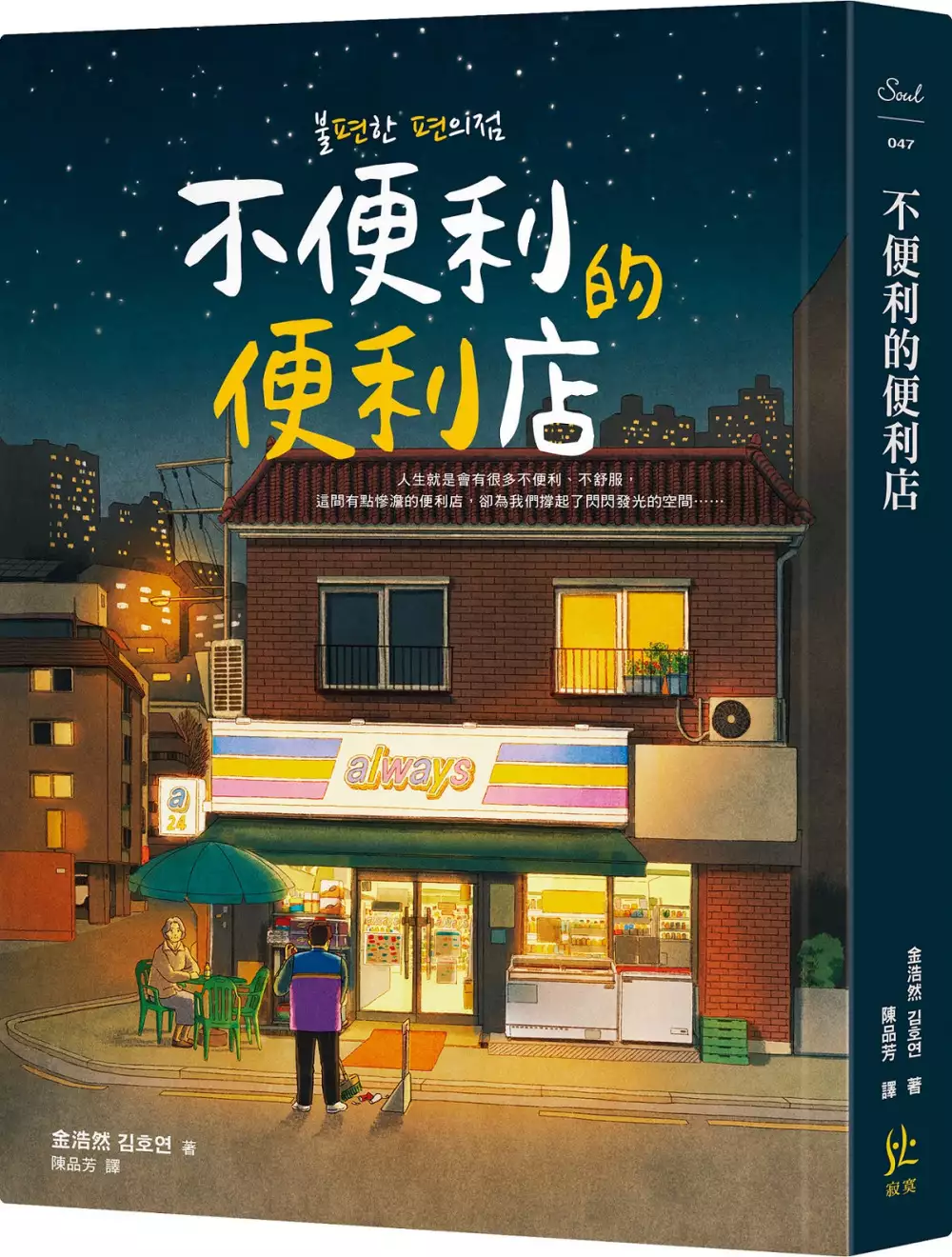

不便利的便利店

為了解決芒草用途 的問題,作者김호연 這樣論述:

人生就是會有很多不便利、不舒服, 這間有點慘澹的便利店,卻為我們撐起了閃閃發光的空間…… 艱難時刻的光亮之書 一間便利店,接通了我們的幸福人生 ★韓國年度最受歡迎小說 ★銷售破70萬冊,25個都市特選年度之書 ★Yes24年度之書,韓國各大書店排行榜總冠軍,口碑直追《歡迎光臨夢境百貨》 ★電子書平台「米莉的書齋」年度圖書第二名 ★韓國中央圖書館館員推薦之書 ★售出泰、日、簡中、台灣、越南、印尼等多國版權 ★影視改編熱烈進行中 ◎全球獨家收錄:作者手寫給台灣讀者的問候箋 這間有點不便利,卻讓人想一再前往的便利店, 藏著能在艱難生活中給你安慰

的各樣物品。 買一送一的喜悅、三角飯糰模樣的悲傷, 以及一萬元所帶來的四次歡笑, 充滿特別的故事與奇妙商品組合的便利店,時時歡迎您! 廉女士搭火車途中,驚覺錢包不見了,此時一通電話來告知,說在車站撿到了包包,還嚅囁詢問能否借用點錢買便當吃。廉女士答應了。 果然如她所想,對方是一名流浪漢。廉女士在拿回包包時,告知對方,歡迎他來自己經營的便利店吃便當。 這間便利店生意不太好,店員更是各種邊緣人的組合:上了年紀還為子女操碎了心的婦人;準備公務員考試多年的年輕女孩;五十多歲靠微薄薪水養家的一家之主。而廉女士為了如同家人般的員工,努力把店鋪撐了下來。 然而,大夜班店

員突然辭職,讓她苦惱不已。就在這時,常來吃報廢便當的流浪漢竟陰錯陽差接下這份工作…… 只差一點點就陷落於孤立和衝突的人生, 如何在這個小小的空間裡悄悄獲得喘息? 一間不夠便利的便利店,又如何接通大家的幸福人生? ◎便利店「幫人生加值」小語 ※我問,支持妳的力量究竟是什麼? 她說,人生本來就是不斷解決問題,既然都要解決問題,那就努力選還可以的問題來解。 ※便利店是個人們來來去去的空間,無論店員還是客人,都只是短暫停留的過客。便利店就像間加油站,讓人們用物品或金錢為自己加值。 ※為什麼開心?因為炸雞?因為爸爸的陪伴?其實無論是什麼都沒關係,因為能一起吃雞的

就是家人。 ※人生就是關係,關係的根本就是溝通。我發現只要我們能跟身旁的人交心,幸福其實離我們不遠。 ※巴布狄倫的外婆曾經告訴他,幸福不是在通往目標路途上的某樣東西,而是那條路本身就是幸福。你所遇見的每個人,都在苦苦掙扎著與什麼對抗,所以你必須親切待人。 鼓掌推薦 謝哲青\作家、旅行家 盧建彰\導演 李盈姿\芒草心慈善協會祕書長 別家門市\「超商系」插畫粉絲團 太咪\作家、《太咪瘋韓國》版主 山女孩kit\作家 方億玲\而立書店店長 徐慧玲\聆韵企管顧問創辦人 韓國讀者口碑推薦 ‧這是一本我想推薦給所有人的人生之書。你讀的時候,很可能一會

兒哭一會兒笑,但不知不覺間心頭就暖呼呼了。 ‧擦肩而過的人,竟然可以成為彼此生活前進的支撐。一本讓我看到人生力量的書。 ‧我的眼角掛著淚,嘴邊帶著笑。多虧這本書,讓我熬過疫病籠罩的日子。 ‧哭著,笑著,心也跟著暖了。 ‧場景不陌生、人物不陌生,就連裡面的衝突也不陌生,但是人們彼此表達善意卻是這個冷陌時代最需要的態度。

芒草用途進入發燒排行的影片

#水墨#梁震眀#水墨畫家

鄰近靳珩公園,位於立霧溪與魯丹溪交會處的印第安酋長石,是花蓮太魯閣國家公園相當著名的地質景觀,因視角的錯覺,組構出有如人臉造型的奇石群,矗立在溪畔上,讓人忍不住想多看一眼,好見識這巧奪天工般的自然奇觀。

如何將所畫題材營造出有如太魯閣峽谷那般的視覺強度?藉由台灣各地搜羅的奇石圖像,以小觀大,用貼近藝術的手法,假像虛構的方式,將其搬到近雲山巔處,當想像的連結空間變大,方寸之間的畫面也就有更為大器的可能。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】 國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

Kanakanavu民族植物研究

為了解決芒草用途 的問題,作者邱碧華 這樣論述:

台文摘要本論文是以日本時代佐山融吉著作ê《蕃族調查報告書,第三冊,鄒族—阿里山蕃、四社蕃、簡仔霧藩》做主要ê參考文獻,進行田野調查,針對tòa tī Namasia ê Kanakanavu族人做深入訪談kap參與觀察。主要研究問題是民族植物kap傳統祭典、性別分工、地號名之間敢有關係?Lóng總收集tio̍h73種植物,其中具備民族植物特色--ê有52種,佔上chē--ê是草本類有25種、紲落是喬木類11種、灌木類7種、藤仔類5種、其他類4種。若是以使用功能來區別,排頭名是食用類36種、第二chē是日常使用29種、第三名是祭典相關17種、紲落是醫療--ê 15種、拍獵掠魚--ê 13種、經

chē作物9種、建築--ê 7種、性命禮俗--ê 5種、織布染色--ê 4種,因為一種植物定有多用途,所擺以功能區別ê時總數量會超過原本收集ê 73種。本文所探討三ê重要議題,第一是傳統祭典使用ê植物,重要捷用ê包含capuku(菅芒)、'avirungai(小舌菊)、kuarʉ(紅藜)、ra'u(tē-á),這4項mā是'ʉrʉvʉ(尪姨)ê法器。第二是性別分工方面,只要是需要氣力koh有危險性--ê,tō是查埔人ê代誌,像挽'ue(黃藤)、剉竹仔、利用各種植物佈置掠動物ê陷阱、挽tuncu(魚藤)捶汁毒魚仔等。查某人tō負責tī部落守護田園,照顧家庭,做寡較安全koh無需要大量體力ê穡頭,

像各種祭典kā capuku(菅芒)拍結、編織雨幔kap抽ra'u(tē-á)ê絲chiâⁿ做ngiri(tē-á絲)等。第三是用植物來kā所在號名,透過植物呈現族人共同ê生活記持、實際生活ê空間。本研究收集ê 70幾種植物名,其中某寡植物名詞無hông收入去原住民族語言線上詞典,訪談過程中筆者以羅馬字記錄語音,用文字化記錄ê方式來保存Kanakanavu珍貴ê文化資產。華文摘要本論文是以日本時代佐山融吉著作的《蕃族調查報告書,第三冊,鄒族—阿里山蕃、四社蕃、簡仔霧藩》為主要參考文獻,進行田野調查,針對住在Namasia的Kanakanavu族人進行深入訪談、參與觀察。主要研究問題是民族植物跟

傳統祭典、性別分工、地名之間是否具有關係?總共收集73種植物,其中具備民族植物特色植物有52種,佔最多的是草本類25種、次多為喬木類11種、之後依序為灌木類7種、藤類5種、其他類4種。若是以使用功能來區分,食用類36種為最多、日常使用的有29種為次之、排名第三為祭典相關17種、之後依序為醫療15種、漁獵13種、經濟作物9種、建築7種、生命禮俗5種、織布染色4種,因為一種植物常俱備多用途,因此以使用功能分類時總數量會超過原本收集的73種。本文所探討的三個重要議題,第一是傳統祭典所使用的植物,重要且常用的包含capuku(芒草)、'avirungai(小舌菊)、kuarʉ(紅藜)、ra'u(苧麻)

,此4項同時也是'ʉrʉvʉ(巫師)的法器。第二是性別分工方面,只要是耗費力氣、具危險性的,都是男人的工作,像採集'ue(黃藤)、砍竹子、以各種植物製作獵捕陷阱、拔tuncu(魚藤)毒魚等。女人負責待在部落守護田園,照顧家庭,從事較安全且無需大量體力的工作,像在舉辦各種祭典前負責將capuku(芒草)打結、編織雨具、抽ra'u(苧麻)絲做成ngiri(苧麻絲)等。第三是以植物為空間命名,透過植物命名呈現族人共同的生活記憶、實際生活的空間。本研究蒐集70多種植物名中,若干植物名並未收錄在原住民族語言線上詞典,訪談過程中筆者以羅馬字記錄其語音,以文字化記錄並保存Kanakanavu珍貴的文化資產。

發現純素好味道

為了解決芒草用途 的問題,作者蘇富家 這樣論述:

全球數百萬追求健康的人都在吃的Vegan(維根)全植物蔬食 繼廣受好評、迴響不斷的《發現粗食好味道》續作,再次精選108道「穀物蔬食」樂活料理 中西醫師、營養師、名廚、生機飲食名人、蔬食推廣者--健康好吃推薦 高纖、無油、少鹽、低熱量、全植物的飲食 近年來喜歡吃蔬食人口逐漸增加,但是否煮來煮去變不出新菜色? 到底什麼樣的穀物蔬食佳餚,可以讓人感到驚嘆、滿足又好吃呢? 料理手藝超讚中日夫婦第二彈出擊!再次挑戰「愛吃客」的味蕾, 用美食來傳遞幸福的指數→善用各種食材變出這麼多好吃的花樣, 以健康、養生的設計概念→讓您輕鬆享受營養、均衡、美味飲食。 塘塘與早乙女

修夫婦(一個日本媳婦,一個台灣女婿)縮小本我,尊重自然與天地和平共處,貼近山居自慢生活十一載,傾聽大自然為生命譜奏的樂章!以天然蔬果、穀物、菇藻類等食材,搭配天然的辛香料提味,呈現原味、健康、營養的好滋味。 塘塘、早乙女 修夫婦(蔬食養生達人)運用飲食金字塔六大類的食物巧妙搭配,秉持簡單好做、原味烹調的風格,讓天然食材有了更豐富多元的組合與口感,呈現高纖、低油、少鹽,且色香味及營養俱全,健康均衡的美味純素食, 每一口的好滋味都會讓人讚嘆不已。 純天然的全植物飲食完全顛覆您對蔬食的感覺,帶給全家人幸福滿足的感動好滋味,簡單易學、零失敗,親自下廚動手做,全家人最美好的幸福自然湧現。 【徹

底顛覆「肉」味蕾,養成絕對「菜」舌頭。】 吃得飽很簡單,但要吃得健康、幸福又滿足,真的很需要「技術」! 108道好吃又好做的穀物蔬食的料理,讓養生變得好容易、好快樂! 3自然風果醬+5健康沾醬+7多變化拌醬+4珍味高湯+5簡單自製麵條+84道樂活美食=不可思議的幸福粗食料理 「食物的香氣」能營造家庭幸福的氛圍 用食物來珍藏一輩子的感動與回憶,是最無負擔、幸福與快樂的創作! 。去皮甜菜根+檸檬汁+黑糖=補血甜菜根果醬(詳閱P.93) 。辣椒粉+花椒粉+小茴香粉+香油=超簡單極香辣油(詳閱P.103) 。紅蘿蔔+大頭菜+昆布高湯+豆包=溫柔嫩豆包蔬菜滷(詳閱P.154) 。去殼花生+

泰國香米+杏仁片+地瓜粉=濃郁杏仁花生豆腐(詳閱P.178) 。大型杏鮑菇+熟白芝麻+七味辣椒粉=照燒素干貝(詳閱P.181) 。熟決明子+杜仲+炒香糙米+水=《無咖啡因》明目咖啡(詳閱P.203)

利用木製加工產出木屑結合廢棄油泥製成RDF-5研究

為了解決芒草用途 的問題,作者劉皓 這樣論述:

在台灣的工業發展中,眾多類型工業用油的需求下,廢棄油泥的處理便成為必要的課題,而研究顯示油泥含有高熱值可回收其中的熱能源。國內仍有大部分未被回收的油泥常直接進入掩埋場,如在處裡過程中稍有不當,將會衍生出嚴重污染土壤及地下水之問題。目前掩埋場屬於低成本且簡易的方法,但其容量逐漸達飽和,也會存在著污染物溶出的風險。如今環保意識日益高漲,為降低燃料燃燒後之污染與使用之成本,預達成廢棄物資源化再利用之目標。本研究選用原木製加工產出廢木屑作為基材,與合法油泥回收處理場所提供之油泥均勻混合後進行壓錠,製成固態廢棄物衍生燃料-RDF-5。其優點有熱值均勻、體積減量、容易保存運送等,與現行多類燃料混燒亦可降

低二次污染物之排放量,可使企業產生經濟效益,也能達到廢棄物減量、降低污染之目的。本研究結果顯示添加木屑至廢黃油或工業廢潤滑油泥中之最佳比例RDF-5,熱值分別廢黃油RDF-5 為7,113 kcal/kg 及工業廢潤滑油泥RDF-5 為6,008 kcal/kg,其熱值高於煙煤具有輔助燃料之潛力。在油泥製備RDF-5 的技術上,應用於廢棄物焚燒廠、發電廠等產業上,不僅可降低環境污染、亦增加企業在產業間競爭力。

芒草用途的網路口碑排行榜

-

#1.臺灣的水生植物

它們除了一般植物的通用功能如調節氣候、景觀美化、食用等用途外,另具個別功能——. 生產者功能: ... 不過耳尖的朋友,一定不難聽到從芒草堆中傳來悅耳的鳥叫聲。 於 www.mjib.gov.tw -

#2.芒草的好處- 冷知識收集 - 馬祖開心農場

芒草 的好處很多,不論人類、昆蟲或鳥類,都會利用不同時節,拿芒草來作多種用途:農家會拿芒花穗綁成掃把,有些會取它的基部幼嫩部分來炒肉絲,據說 ... 於 www.0836.com.tw -

#3.农村随处可见的植物芒草,它的用途有好多,你知道多少? - 新浪

其实它的用途有好多,今天我们就一起来详细了解一下。 像这种河岸、路旁,荒地以及荒山,经常都能看到它的身影,远远地看着像芦苇,其实它的名字叫五节芒,是禾本科芒 ... 於 k.sina.cn -

#4.無題

芒草 —李瑞宗博士,江友中,陳千惠,李碧鳳自然筆記. 說明:陽明山,舊名「草山」,草字即指芒草,別小看滿山遍野看似雜草的芒草,它的作用可大了。 於 tw.class.uschoolnet.com -

#5.【秋豔冬情自然速寫】(五)~芒花| 大紀元

芒草 也是良好的護坡植物,「野火燒不盡,春風吹又生」的它提供了許多生物生存的 ... 那麼,到底先民拿它做何用途呢,以致對芒草的需要量這麼大? 於 www.epochtimes.com -

#6.BF3004大/中/小芒草竹編圓桶(不含運費及稅金)

大.中.小花盆是芒草及竹編所製成的.是竹支製成.可以插花裝飾用,也可以置放桌上為小垃圾桶,很美麗精緻又實用, 尺寸除了此種,其他大小均可以連絡賣家訊問. 於 broton.xxking.com -

#7.芒類植物的 - 特有生物研究保育中心

芒草 為禾本科黍亞科蜀黍族芒屬(Miscanthus) ... 的化石燃料,芒草可以從大氣中及土壤中吸收 ... 技術取代既有的石化能源用途,諸如:發電、. 運輸,因此將有更多的石油 ... 於 www.tesri.gov.tw -

#8.【達人推薦】戶外人都該有一把刀,你是哪一把? - 百岳

... 刀刃薄一點,鋒利度再提升,那種地方芒草跟雜草比較多,就會比較適合。那一般大眾行程的百岳,其實就是一般基本款直刀就足夠,因為用途比較簡易。 於 learn.100mountain.com -

#9.端午高掛艾草、菖蒲驅邪避毒還能自製防蚊膏 - 康健

端午節即將到來,在傳統文化中,家家戶戶都會在門上掛上菖蒲及艾草,但你知道它們有什麼用途嗎?端午節又稱天中節、沐蘭節、衛生... 於 www.commonhealth.com.tw -

#10.夏季室內擺「檸檬草」不只驅蚊!研究:作為茶飲有助降低血壓

... 的功效外,後來也有許多研究也顯示出,檸檬草運用在生活上用途廣泛,做 ... 檸檬草屬於草本植物,外觀看起來有如芒草一般,但栽培歷史悠久,主要 ... 於 heho.com.tw -

#11.檸檬香茅的功效

香茅-五種香茅功效,十種香茅用途&香茅作用:香茅因有檸檬香氣故又為檸檬 ... 溫暖的草本味,使人充滿了單純而自然的香芬環境,彷彿置身芒草山頭,可以 ... 於 kuosmasenpojat.fi -

#12.746山海誌- 原住民族文化事業基金會

「芒草'oeso'」是賽夏族舉行paSta'ay(矮靈祭)時重要的運用植物,在南北群共同 ... 在取材前,Lahan(祭司)會先以儀式和Mi'alrup(土地守護者)溝通,告知取材用途、並 ... 於 story.ipcf.org.tw -

#13.有这么多用途,一吨芒草发电量相当于3桶原油_植物 - 搜狐

用芒草发电,相比煤炭等其它的能源作物,芒草有很多的优点,芒草生物质产量高,矿物质含量低,燃烧充分,CO2净效应为零,无有害气体释放,有利于缓解温室 ... 於 www.sohu.com -

#14.类似芒草的香茅草,用途真大,很多人还不认知?赶紧了解下

农村类似芒草的香矛草,用途真大,很多人还不认知?赶紧了解下. 於 m.toutiao.com -

#15.台北近郊也有雲海夕陽!芒草季的五分山這時間最美

把握時間,找個好天氣來這裡賞芒草看夕陽,運氣好還可以遇見雲海喔! ... 滿足全家人的無限用途,2023 Volkswagen T7 Multivan 2.0 TSI Style. 於 autos.yahoo.com.tw -

#16.2016 台北植物園24節氣活動-寒露、霜降(農委會)

2.介紹節氣與民俗,認識古諺語與生活相連結。 2.認識寒露植物-菊花,介紹菊花以及菊科植物的特性與各種用途;認識霜降植物-芒草,介紹芒草的辨別與各種用途,利用芒草編織 ... 於 www.coa.gov.tw -

#17.芒草舞雲瀑(團報限定) - 台灣山林悠遊網

雲瀑自北插天山翻騰而下,耀眼的芒草花穗在風中起舞! ... 瞭解芒草在台灣的分布情形及台灣民俗的關係。 3. 透過實際操作,體驗芒草的草編童玩用途。 注意事項. 於 recreation.forest.gov.tw -

#18.【野草與生活】從裡到外的完整利用:山棕|三玉號× 舞春食農 ...

例如像是芒草的花梗可以做掃把、用桂竹枝條製成掃帚,再更早期的先人們,還會 ... 刷子、繩子或是簑衣裡的夾層(做蓑衣的主原料是棕櫚),用途眾多。 於 greenmedia.today -

#19.能源植物芒草的农学特性研究进展 - 浙江农林大学学报

摘要: 芒草Miscanthus 作为一类可再生能源植物, 是解决环境问题和能源供应短缺的有效方法之一, ... 植物, 既是人类食物的重要组成部分, 也是工业用途非常广泛的原料, ... 於 zlxb.zafu.edu.cn -

#20.香茅

總族:, 鬚芒草總族Andropogonodae ... 亞族:, 須芒草亞族Andropogoninae ... 香茅草在醫學領域的用途很廣泛,如當做止痛藥治療肌肉緊張和痙攣,蚊蟲叮咬的消炎藥, ... 於 www.wikiwand.com -

#21.掃把小掃把(避邪專用) 芒草三種尺寸 - 蝦皮購物

尺寸:小長14-14.5cm寬7-10cm ,中19*18cm , 大長26-28cm 寬16-21cm 材質:芒草手工製作, ... 結婚、辦喪事、掃墓等儀式性用途時很多人都指定用掃帚,以掃出不乾淨的東西。 於 shopee.tw -

#22.眼前的雜草,不是雜草---芒草的14種用途

眼前的雜草,不是雜草---芒草的14種用途 · 1. 大動物小動物的築巢好朋友 · 2.大動物小動物一起吃飽飽 · 3.風吹風吹風中一枝草---建防風籬笆 · 4.大野狼呼呼吹 ... 於 fable0204.pixnet.net -

#23.草草選物店-手作松木展示架販售中(*´ω`) | 台灣芒草心慈善協會

【正規用途A:架高筆電、電腦螢幕】. 【非正式用途:放貓】. 閱讀更多. 填寫捐款金額▷填寫捐款人資料及收據▷確認填寫資訊▷金流資料 ... 於 homelesstaiwan.neticrm.tw -

#24.鬼月「避邪植物」推薦這5種!「抹草」沐浴可趨吉避凶

農曆七月鬼門開,距離鬼門關還有半個月的時間。在這個好兄弟出來放風的日子,禁忌也很多,都說要避免夜間出遊或去醫院、山林等陰氣重的地方, ... 於 www.bella.tw -

#25.【高雄景點】路邊的白茅一整片的白芒芒 - 潔妮食旅生活

用途 :. 1.食用:白茅的嫩芽、嫩莖、及嫩花穗皆可生食,亦可加糖或鹽食用, ... 因白茅葉片扁平密實,防雨效果較芒草好,而且也比較耐用。 於 janice.life -

#26.學農過節氣:手作芒草小掃把(取消) - 欣講堂

每年這個時節一直到冬至,新北近郊總是芒花遍野,十分迷人。農友們會採集盛開的芒花桿並曬乾,做成一把把超實用,具有「三種用途」的芒草掃把:正掛可以招來幸福財、倒掛 ... 於 xinforum.xinmedia.com -

#27.芒草- 植物生態 - 臺北公園走透透

芒草. 芒草為禾本科單子葉之多年生草本植物,植株具地下莖;株高可達3公尺,莖為實心,稈節處有粉狀物。葉互生,披針狀線形,葉耳短。莖叢生有毛,莖頂抽出圓錐狀大花 ... 於 parks.taipei -

#28.农村随处可见的植物芒草,它的用途有好多,你知道多少? - 网易

农村随处可见的植物芒草,它的用途有好多,你知道多少?,叶子,植物,禾本科,棉絮,芦苇. 於 www.163.com -

#29.海山國小環境教育成果

藉由此活動,家中有購買芒草掃把的學生頗感光榮的分享了家裡的使用心得。4.學生完成後,對自己的成品頗開心的認真試用起來。5.學生對芒草的用途有更 ... 於 163.20.58.15 -

#30.Taiwan Residential Architecture Award - TRAA台灣住宅建築獎

作品名稱A House with Wings. 業主無名. 地點台灣. 用途住宅. 層數地上二層 ... 站在芒草之中,迎著由北面山麓吹拂不止的風,讓人有一種想張開雙臂,展翅而飛的渴望。 於 www.traa.com.tw -

#31.眼前的雜草,不是雜草---芒草的14種用途 - 雪花台湾

眼前的雜草,不是雜草---芒草的14種用途 · 1. 大動物小動物的築巢好朋友 · 2.大動物小動物一起喫飽飽 · 3.風吹風吹風中一枝草---建防風籬笆 · 4.大野狼呼呼吹 ... 於 www.xuehua.tw -

#32.林美靜 淫魔百人斬 3歲歲駕駛艙巨嬰 全新攝影企劃進行中 ...

若需收據做抵稅等用途的觀眾,也會提供收據。 https://t.co/mfbk2eb4C6" / Twitter ... 【慈善活動配信】 3.27 《#2022台V春季慈善拍賣》活動with #芒草心 #芒草心慈善 ... 於 twitter.com -

#33.我們眼中的草,別人心中的寶——台灣的芒草 - 環境資訊中心

芒草 為泛亞洲到太平洋分布的禾本科植物,以生長快速著稱,在破壞地中會快速地佔領棲地,發育成優勢植物。由於其生長快速,注重環境保護的歐盟國家也 ... 於 e-info.org.tw -

#34.手工草編小掃把的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

掃把兒童掃把草編掃把軟毛小掃把長短柄稻草清潔除塵撣日本植物手工芒草掃帚草編FwsP ... 小掃把軟毛長短柄除塵撣兒童用|兒童掃把|寶寶掃地多用途清潔刷|桌面清潔其他. 於 biggo.com.tw -

#35.野菰@ 一個人與花草的生活 - 隨意窩

分布-廣泛分布低海拔山區及平野 多寄生於芒草的根上. 用途-藥用. 拍攝地點-中136縣道 頭汴坑. (花苞及花序). 特性. 一年生寄主性草本植物 株高約25公分 莖極短 長埋於 ... 於 blog.xuite.net -

#36.蘭陽五名山之鶯子嶺及礁水坑山、頭圍山 - AllTrails

1009 左切入山徑後遇一「福六十二」之水泥柱,不知其用途為何? 1015 遇左後方來之叉路(標記12),左下可 ... (IMG0014) 1128 續行,進入芒草及杜鵑林區,並開始上坡。 於 www.alltrails.com -

#37.國立空中大學106 學年度上學期期末考試題【副參】06

它對水土保持扮演一個很重要的角色,如果芒草的繁殖力不強,它的侵略力、生長不是 ... 健康、或是藥材、或是其他的食衣住行育樂的用途,所以我們不要把看不起眼的小 ... 於 lhl.nou.edu.tw -

#38.巨芒草_中文百科全書

依此計算,只要用伊利諾州十分之一的可耕地種植巨芒草,產生的電力就可滿足包括芝加哥在內的該州半數電力需求。「巨芒草」用途:就在世界各國為油價飆高不下、溫室氣體 ... 於 www.newton.com.tw -

#39.【親子DIY】主題推廣活動— 第一次做芒草小掃把就上手

農友們會採集盛開的芒花桿並曬乾,做成一把把超實用,具有「三種用途」的芒草掃把:正掛可以招來幸福財、倒掛避邪/保平安. 於 yongan03.kktix.cc -

#40.芒草(禾本科芒属植物) - 搜狗百科

芒草 (学名:Miscanthus,别名:莽草、白微),禾本科芒属植物。其原生于非洲与亚洲的亚热带与 ... 农村满山都是的“芒草”,它的8种厉害用途,你知道多少? 3936观看. 於 baike.sogou.com -

#41.S步道|台中|學田山雪蓮步道|夕陽夜景秘境|烏日區

綠光草原金黃芒草不同色調搭配,更是近年被網友列為網美打卡秘境,鄰近更有善光寺、聚奎居、成功火車站、烏日啤酒廠等景點,真是一條多種用途的好步道 於 hiking.biji.co -

#42.辊和连枷调节系统对芒草×巨果原料割草和打捆的影响 ... - X-MOL

芒草 和柳枝稷已被确定为具有很高的生物能源用途的主要能源作物。例如,美国能源部的一项预测显示,到2030 年,芒草作为单一植物物种将占生物质原料的最高百分比。 於 www.x-mol.com -

#43.周末放輕鬆_玉山腳下觀賞先民智慧的菅芒桿搭建的平房 - JALife

牛稠坑柳家梅園主人柳慶祥帶著一行人深入梅園重溫先民篳路藍縷的生活史,從而才了解芒草在當年發揮的大用途之一,用來蓋房子是其中一項。 菅草芒平房牆壁 ... 於 jalife.cafe -

#44.【步道輕鬆走】秋季限定—精選北部賞芒花美景步道

秋意漸濃的此時,正好是走步道,追芒草,賞芒花的最佳時節! ... 報時山這個有趣的山名據說是日治時代在此山上設有警報器,主要用途是發佈空襲警報以及 ... 於 ebo.tmnewa.com.tw -

#45.芒草用於什麼用途? - PictureThis

芒草 用於什麼用途? 芒草主要用於能源和非能源最終用途的原料生產。 常問問題 ... 於 www.picturethisai.com -

#46.植物| 新北市立黃金博物館

芒花有許多實用的用途,如紮製掃帚、製作芒紙,甚至有趣童玩等等。在金瓜石,除了以芒草為主的草原外,還可見到芒萁或栗蕨草原。在太陽照耀下,三種不同 ... 於 www.gep.ntpc.gov.tw -

#47.知多啲:栽種門檻低可製生物燃料- 20191126

【明報專訊】芒草屬先鋒植物,能生長於貧瘠土地,換句話說,就是哪裏都可以栽種。雖然在香港主要具觀賞用途,可是,歐美地區早已有人看中它可以製造 ... 於 m.mingpao.com -

#48.天氣熱樹林萬里紛傳芒草火警- 生活- 中廣 - 中時新聞網

另外萬里區崁腳裕大橋上方,下午空曠處也有芒草燒了起來,燃燒面積約1公傾,火勢則在一點多時已經控制 ... 斑馬線多出三條直線內行人揭貼心用途暖到爆. 於 www.chinatimes.com -

#49.農村滿山的芒草,有這麼多用途,一噸芒草發電量相當於3桶原油

用芒草發電,相比煤炭等其它的能源作物,芒草有很多的優點,芒草生物質產量高,礦物質含量低,燃燒充分,CO2淨效應為零,無有害氣體釋放,有利於緩解溫室 ... 於 kknews.cc -

#50.求助]這個時期的芒草可以製作浮標嗎?[台北市釣魚協會 - 福壽之家

而小弟我不知道著個時期ㄉ芒草可以做浮標ㄇ? ... 因為它有重要的用途 ... 現在的芒草當採回來之後,要放個半年使其完全乾燥(顏色會變),在乾燥的過程中 ... 於 taipeifishing.com -

#51.白茅

... 雜草除之為快,不過可別小看這些人們眼中的雜草喔,他們常有著其他不凡的用途。 ... 他的葉片長而柔軟,不若芒草會割傷人,雖葉子不寬,但禾桿纖細,葉與葉的間隙 ... 於 nrch.culture.tw -

#52.香茅的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典

主要用途為煉製香精、人工顏料、及香水之原料. ... 香茅主要有作為食用烹調的檸檬草,以及作為提煉香茅油的亞香茅,兩者同隸屬於香茅屬,葉子外觀細長類似芒草. 於 dictionary.chienwen.net -

#53.生物能源 - CLAAS

用途 广泛. 芒草正越来越多地被用作燃料、家禽或马匹的草荐,以及建筑材料,冬季则是野生动物的栖息地。牧草通常在发芽前的早春进行收割,因此自走式青贮饲料收获机全年 ... 於 app.claas.com -

#54.科学家高清“解码”基因资源“多面手”芒草 - 新闻- 科学网

长在荒地里的芒草是一种高大的野草,你可能没有注意过它们。这种看起来平平无奇的禾本科植物却是世界上最具开发潜力和广泛用途的重要木质纤维素原料 ... 於 news.sciencenet.cn -

#55.巨芒草- 快懂百科

名为“巨芒草”的这种植物生产容易、发电力强、温室气体净效应为零、又有巨大经济效益,未来极可能取代石油和煤炭等化石燃料。 ... 「巨芒草」用途:. 於 www.baike.com -

#56.中華民國第56 屆中小學科學展覽會作品說明書

三、探究九重葛、薜荔和芒草這三種植物是否可以做成紙並比較纖維。 四、試找出再生紙及紙漿的其他用途。 參、研究設備及器材. 一 ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#57.我愛娘花靚靚教案.docx

從植物介紹中,認識芒草及掃把的關係,融入環保議題,達到節能減碳的. 教學目標。 ... 肆、了解芒草(娘花)的生態、用途和與傳統客家人生活的關係。 於 eb1.hcc.edu.tw -

#58.芒草的功效与作用- 用途- 吃法- 别名- 天林中药材网

中药材芒草又称作“白薇”;也有地区称作:龙胆白薇; 骨美; 金金甲根; 薇草; 葞; 老虎瓢根; 老君须; 白龙须; 白马薇; 白微; 白幕; 春草; 拉瓜瓢; 巴子根; 山烟根子; ... 於 www.tianlin001.com -

#59.蘆葦- 維基百科,自由的百科全書

1 形態; 2 用途. 2.1 中藥. 3 故事傳說; 4 參考資料; 5 參見; 6 延伸閱讀 ... 用途[編輯]. 蘆葦桿含有纖維素,可以用來造紙和人造纖維。 ... 參見[編輯]. 芒草 ... 於 zh.wikipedia.org -

#60.五節芒在東莒 - 馬祖記憶庫

在物資匱乏的年代,多用途的五節芒甚至可以賣錢,由於需求者眾,島上芒草通常還來不及長到人身高度就被砍伐,為了芒草歸誰所有,吵架者有之,大打出手者亦有之。 於 matsumemory.tw -

#61.親子繪本動畫客家語 - 新竹縣本土教育資訊網

4. 了解芒草( 娘花) 的生態、用途和與傳統客家人生活. 的關係。 5. 了解芒草對生活的影響及重要性,進而建立孩子環. 保、惜物的觀念。 教學 ... 於 booked-cd.hct.tw -

#62.免費矢量| 芒草 - illustAC

免費下載芒草免版稅矢量、剪貼畫或插圖。免費用於商業用途。| 660236. 於 ac-illust.com -

#63.園藝On - 芒草:在花園裡裝飾的理想植物 - Jardineria On

這就是芒草。 ... 芒草它是多年生草本植物,也被稱為中國銀草,歐拉,未婚或斑馬。 ... 1 特點; 2 Cuidados; 3 芒草的保健; 4 用途; 5 它們容易產生蟲害嗎? 於 www.jardineriaon.com -

#64.同時適用於水域和陸地環境的高機能戶外服飾。 - 野地日誌

芒草 -超輕量石墨烯短袖排汗衣男. NT$880 · 飛魚-石墨烯羊毛半開拉鍊短袖上衣男. NT$1,600 · 飛魚-石墨烯羊毛半開拉鍊短袖上衣女. NT$1,600 · 玉山圓柏-多用途短褲女. 於 www.wildlog.tw -

#65.15 幅芒草插畫檔、美工圖案、卡通及圖標 - Getty Images

不包括「用於編輯用途」的內容. 可嵌入影像. 排除裸露影像. 15 個芒草插畫檔及美工圖案. 檢視芒草影片. 瀏覽15 項芒草免版稅插畫檔及向量圖形,或開展全新搜尋,發掘更 ... 於 www.gettyimages.hk -

#66.中名(別名):五節芒(芒草)

用途 :牧草,水土保持。 Chinese name (Local name): 五節芒(芒草). Scientific name: Miscanthus floridulus (Labill.) Warb. ex Schum. & Lauterb. 於 www.angrin.tlri.gov.tw -

#67.菅芒花,來一場戀愛吧! - 文章 - HUNDRESS均百韓飾

有人跟小編一樣喜歡芒草花的嗎不知道為什麼喜歡只要看到一整片的芒草花就覺得很舒服也很舒壓整片的芒草... 於 www.hundress.com -

#68.各種芒屬植物的統稱:芒草(學名 - 華人百科

植物用途. 芒草還有另一個染料功能:芒草可提供黃褐色染料,染料植物各種色澤的取用,以當地自然資源取材容易為材料,或種植大菁、薯榔、黃梔等是眾所皆知的染料素材。 於 www.itsfun.com.tw -

#69.芒草的用途- 花卉常识 - 绿化苗木

芒草 的用途 ... 芒草并不是一种植物的名字,它是好多这种类别的植物的一个总的名称,它包含了数量大概在17种左右的物种,本来就是生长在天气非常热、温度很 ... 於 www.ghyl888.com -

#70.昇哥打卡|西高山賞野菊芒草維港

昇哥打卡|西高山賞野菊芒草維港 ... 賣淫場所」、「經營毒窟」、「販毒」、「吸食或注射毒品」、「發布淫褻物品」、「管有淫褻物品以供發佈用途」。 於 www.singtao.ca -

#71.芒草 - 杭州碧盛生态科技有限公司

芒草. 芒草 TmisCanthus. 形态特征:属禾本科。多年生草本,高1-2米或更高。根茎粗壮,被片鳞。 ... 园林用途:芒草非常耐干旱,冬季叶片枯黄,但叶鞘不全黄。 於 hzbsst.com -

#72.Skoda造車拼環保甜菜、芒草通通拿來用| TVBS | LINE TODAY

除了甜菜以外,Skoda也從一種蘆葦科芒草植物中取得另一種永續性材料, ... 進行加工,即可作為其他工業生產用途,不僅是天然產出更可謂是物盡其用。 於 today.line.me -

#73.good morning dear friends - Facebook

【民族植物~芒草】 你聽過三月桃花癲,有聽說過芒草開花的季節也有芒草瘋嗎 ... 在植物與人類相處愉快的年代,芒草也提供了人類許多不可思議的用途。 於 www.facebook.com -

#74.藝之初精編芒草窗戶縫隙刷長柄凹槽清潔刷子細縫死角門窗除塵 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購藝之初精編芒草窗戶縫隙刷長柄凹槽清潔刷子細縫死角門窗除塵小刷, ... 藝之初手編棕絲窗戶清潔刷多用途功能縫隙凹槽刷子角落細縫除塵刷. 於 world.taobao.com -

#75.她讓芒草“聯姻”鹽鹼地,把不毛之地變綠洲 - 人民网教育

在荒地裡瘋長的芒草外形高大,俯拾即是。這種禾本科植物是世界上極具開發潛力的重要木質纖維素原料作物,其用途廣泛、可生產生物質燃料酒精。 於 edu.people.com.cn -

#76.芒類植物

石燃料燃煤,芒草做為生質能源有固碳及快速. 回收的優點,相較於只會產能及 ... 歐盟各國開始進行芒草做為能源作物的研究, ... 技術取代既有的石化能源用途,諸如:發電、. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#77.CN101554115B - 一种芒草的高产培育方法 - Google Patents

本发明一种芒草的高产培育方法具有开创性,其突出特点:对于块状茎种植, ... 植株体内木质纤维素含量高, 是生物质汽油和柴油的原料,也可用作园艺、造纸及其它用途。 於 patents.google.com -

#78.食農教育之在地資源再利用:製作芒草小掃把志工教學(108.06 ...

食農教育之在地資源再利用課程:人資系志工教石門國中學生製作芒草小掃把 近幾年來 ... 的微笑,9年級陳同學表示:原來芒草也可以有其他用途,我長這麼大現在才知道。 於 www.au.edu.tw -

#79.第四章創作內容與作品解析

的轉型,昔日芒草用途以被科技的產品所取代,昔者分布面積遼闊,取之不竭,. 用途廣泛,充滿深厚人文意義的芒草,以為時代洪流所淹沒,今日已成為一無是. 處的雜草了。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#80.《la base有元葉子》日本製304不鏽鋼多用途過濾網勺 - Fujidinos

手柄是罕見的平板造型。放入餐具收納盒時,不易與其他餐具類纏繞,方便拿取使用。 □適合用來撈水餃、麵條、炸物濾油、川燙食物等多種用途。 於 www.fujidinos.com -

#81.紫紅的五節芒

台灣到處可以看到一片白茫茫的芒草, ... 「芒草」,閩南語稱爲「菅芒」的野 ... 用途。 。先說人們吧!小時候,一般農. 家都會收集芒草的芒花穗桿,綑綁起. 來做掃帚。 於 www.tri.org.tw -

#82.達人教路!金黃芒草秋色攝人 - 東方日報

配合人像拍攝芒草時,不妨擺設一小撮芒草作為前景,令作品具備前、中、後的層次。 ... 24~70mm標準鏡頭用途較廣泛,影人、影景或特寫都做得到。 於 orientaldaily.on.cc -

#83.草叢- Minecraft Wiki,最詳細的Minecraft百科

芒草 (Tall Grass)是草的兩格高變種。 蕨(Fern)是只會在一些特定生態域生成的變種,和草有同樣的特點。 大型蕨類(Large Fern)是蕨的兩格高變種。 於 minecraft.fandom.com -

#84.野地日誌芒草-超輕量石墨烯短袖排汗衣男 - 台灣潛水

首頁 › 野地日誌芒草-超輕量石墨烯短袖排汗衣男 ... 野地日誌玉山圓柏-多用途短褲女. NT$ 1,500 · 圖片12.jpg 圖片11.jpg · 野地日誌女B2高機能內層衣. NT$ 1,600. 於 www.twdive.com -

#85.芒草的寓意和用途芒草种植技术_山草香

芒草 的寓意和用途芒草种植技术. 芒草2021-04-26 17:21:45. 芒草(学名:Miscanthus)是各种芒属植物的统称,含有约15到20个物种,属禾本科。原生于非洲与亚洲的亚热带与 ... 於 www.shancaoxiang.com -

#86.芒

用途 · 1.水土保持功能:是山坡地常見的自然植被植物,對山坡地水土保持有相當的助益。 · 2.日常生活用途:是台灣先民用來建構房舍及編造用具的材料。 · 3.台灣小波眼蝶蝴蝶 ... 於 kplant.biodiv.tw -

#87.陽明山國家公園芒草生態之研究 - 營建署

菅草的品種、花期、形狀及用途. 表2.小穗開花觀察記錄-. 表3.芒草族群各小區代碼. 表4.花序分析表. 表5.單株開花分數與比率. 表6.龍鳳谷風速資料統計. 於 npgis.cpami.gov.tw -

#88.0123(六)油羅田假日體驗~芒草小掃把DIY - 荒野保護協會

103年起,荒野在油羅租了幾塊地,以不使用農藥、化學肥料、除草劑的友善耕作方式,進行休耕田復耕。現在,油羅田在菜菜子們的照顧下,有稻田、有菜園,四季都有不同的 ... 於 www.sow.org.tw -

#89.芒草

芒草. 芒草. 學名:Miscanthus floridulus. 科屬:禾本科 ... 用途:救荒野菜,當中藥可利尿、鎮咳、止痛、明目。全草燉排骨,可治療腸胃病。 於 library.taiwanschoolnet.org -

#90.一种和芒草很像草,却散发着柠檬的香味,大自然真是太神奇了

一种和 芒草 很像草,却散发着柠檬的香味,大自然真是太神奇了. 拾农趣. 相关推荐. 评论4. 香茅草的作用与 用途. 270 --. 1:06. App. 香茅草的作用与 用途. 自家基地的香茅. 於 www.bilibili.com -

#91.舊路鋒芒大埔薪生 - CIRN-標竿典範

藝芒驚人:學生能夠瞭解芒草有其環保用途。 芒果報報:學習新聞事件中的六何與新聞稿撰寫的基本方法。 芒族部落:提昇並應用資訊網路基本能力。 二、 情意表現力. 於 cirn.moe.edu.tw -

#92.100% 有机绿色绿豆/芒草豆芽绿豆用途 - Alibaba

100% 有机绿色绿豆/芒草豆芽绿豆用途, Find Complete Details about 100% 有机绿色绿豆/芒草豆芽绿豆用途,绿色绿豆,绿色绿豆粉,有机地坪绿咖啡豆from Vigna Beans ... 於 chinese.alibaba.com -

#93.芒草_百度百科

一部分高大的芒屬植物,如中國芒與巨芒(M. giganteus),被認為是一種非常有前景的能源作物,被應用來作能源作物,以生產生物燃料,主要為酒精。也有一些芒草培養用來作為 ... 於 baike.baidu.hk -

#94.野芒草应如何种植?这种植物有什么用途?

... 是种非常让人省心的植物,但是它的用途却很多,那具体应该怎么种呢? 野芒草种子多在春季播种,春季气候温暖适宜,适合野芒草种子发芽和生长。 於 www.cmeii.com -

#95.雜草派站出來!挖掘《集合啦!動物森友會》除了販售 - 玩具人

雜草派站出來!挖掘《集合啦!動物森友會》除了販售、DIY素材之外的「雜草」趣味用途! ... 秋季的芒草相當應景,充滿秋天氣氛. ▽如果不想要雜草們不受控制地亂長讓 ... 於 www.toy-people.com -

#96.【铁义芒草扫帚】铁义芒草扫帚用途地面清洁(销售单位 - 京东

COM提供铁义芒草扫帚正品行货,并包括铁义芒草扫帚网购指南,以及铁义芒草扫帚图片、芒草扫帚参数、芒草扫帚 ... 铁义芒草扫帚用途地面清洁(销售单位:捆/10把). 於 i-item.jd.com