舊館國小畢業紀念冊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳偉德寫的 退休寫照:海闊天空 和蔡元隆,黃雅芳的 讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自醫教諮詢股份有限公司 和秀威資訊所出版 。

國立高雄師範大學 臺灣歷史文化及語言研究所 吳玲青所指導 洪華苓的 臺灣游泳活動中的女性身體觀(1920-1940年代) (2020),提出舊館國小畢業紀念冊關鍵因素是什麼,來自於體育課、海水浴場、臨海教育、游泳池。

而第二篇論文國立臺中教育大學 區域與社會發展學系國民小學教師在職進修教學碩士學位班 許世融所指導 沈明錦的 中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003) (2019),提出因為有 在地史、臺灣省政府、中興新村、中興第一國民學校、光華國小的重點而找出了 舊館國小畢業紀念冊的解答。

退休寫照:海闊天空

為了解決舊館國小畢業紀念冊 的問題,作者陳偉德 這樣論述:

65歲屆齡裸退,從此展開「寫」「照」生活,過不後悔的人生。 ◎中國醫藥大學前副校長陳偉德退休後的散文及攝影,帶你看世界,悟人生。 ◎退休,是和喜歡自己的人,做共同喜歡的事。 ◎透過作者的「寫」與「照」,來場深刻的人文旅行吧。 退休後學畫是錯的? 退休後規劃過田園生活是錯的? 退休後找第二春,也是錯的? 退休難,難在對退休角色的認知不清! 退休難,還是要有規劃! 而且千萬記住: 家是太太的領土,退休後別想改變它! 透過自身的「寫」與「照」, 記錄不同人生階段:

學業、職業、事業、志業 和異國旅遊景色: 台灣、中國、美國、全球 時空交錯的美好回溯,身歷情境的經驗心得, 迎向海闊天空的退休生活!

臺灣游泳活動中的女性身體觀(1920-1940年代)

為了解決舊館國小畢業紀念冊 的問題,作者洪華苓 這樣論述:

摘要日治時期臺灣的游泳活動,在日本人從社會及學校教育等多方推動之下,利用體育課教授游泳,實施臨海教育且舉辦游泳競賽,開始推動臺灣民眾接觸並學習游泳。但從事或學習游泳活動並非易事,臺灣傳統社會對於女性有諸多的限制,穿上泳衣去海水浴場或游泳池,需要很大的推動力。因此探究女學生游泳課的起源及發展過程,有助於了解日治時期臺灣女子教育政策,進而思考新式教育對臺灣女性身體觀的影響。臺灣接受新式教育的女學生仍以日本人居多,但其實臺灣女性也受到不小的影響,這些受過新式教育的臺灣女學生,將所學知識帶回家庭,進而影響社會環境及其環境氛圍,讓臺灣社會對於女性的身體觀開始逐漸改觀,並有著明顯的改變。本論文由日治時期

臺灣女學生的體育課,探討女學生游泳課的發展;再藉由游泳課程的發展,討論日常生活女性的游泳活動,進而探究游泳活動對於臺灣女性身體觀的影響。

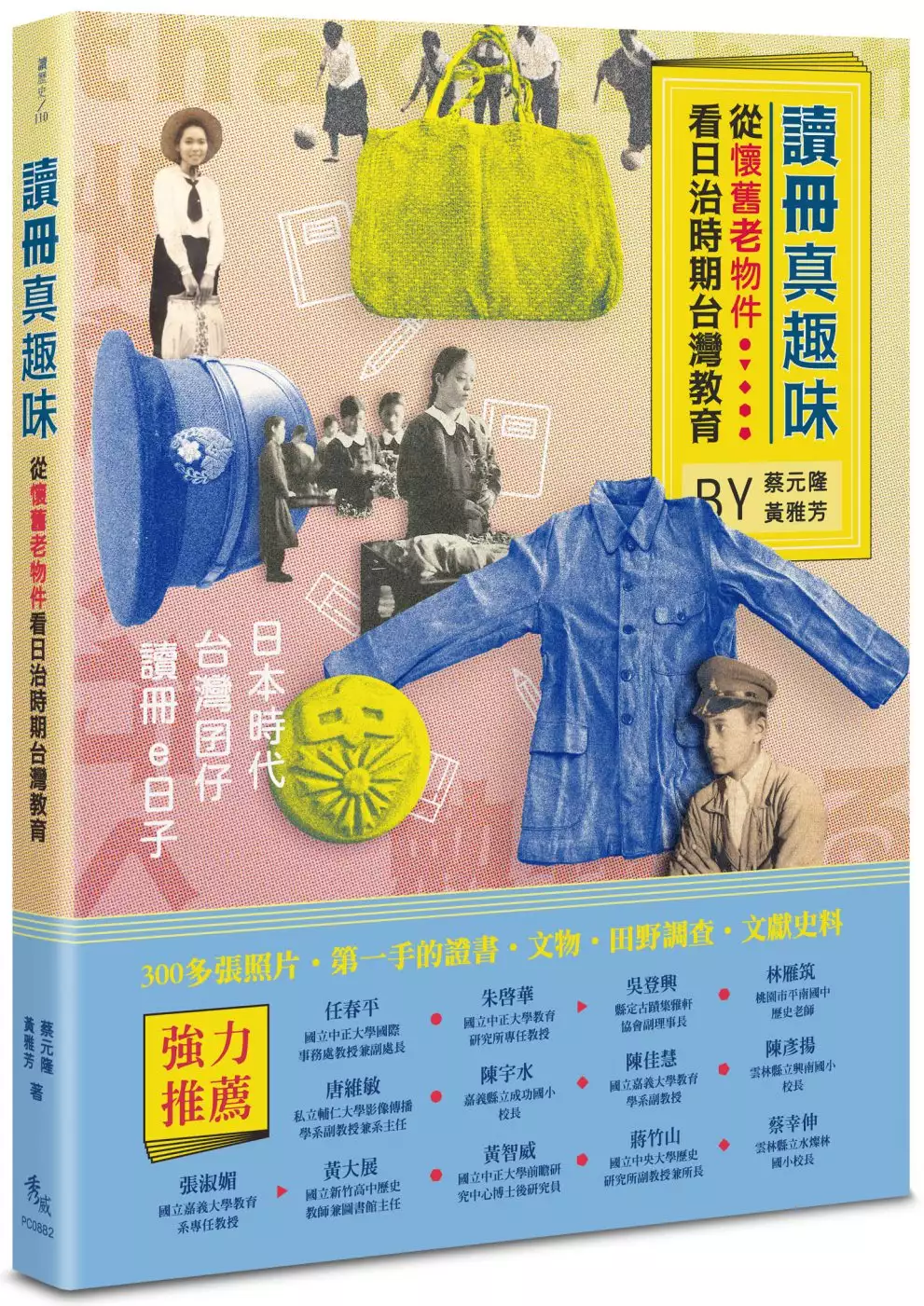

讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育

為了解決舊館國小畢業紀念冊 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

哪些學校是日本時代就有的「公嬤級」學校? 台灣人跟日本人上的學校一樣嗎?女生也可以上學,還有專門的女子大學? 原來當年的學生囝仔也玩童子軍、運動會、校外教學、社團、班刊、畢業紀念冊?! 日本時代,台灣囝仔讀冊e日子 自細漢讀到大漢,相揪來「讀冊」! 那時候的操場,也有播音台;那時候的禮堂,也有大掛鐘;那時候的校園,也要努力防疫! 那時候的學生稱老師「先拜」或「先生」;那時候的「囑託」或「心得」,其實是「代課老師」! 大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制大致底定,本書以學制為脈絡,依次介紹「初等教育」(公學校

、小學校、蕃人公學校、蕃童教育所、國民學校)、「中等教育」(中等學校、實業學校、實業補習學校、師範學校、高等學校尋常科)及「高等教育」(專門學校、高等學校高等科、帝國大學)的特色,透過制服、學生帽、賞狀、徽章、肩章、名片、出征牌、小碎花包包、賽璐珞鈕釦此類當時學校生活常出現的物件,介紹教育現場的有趣故事,像是:關於老師的100種稱呼、卒業證書/修業證書/修了證書有哪些不同、與奧運失之交臂的台籍女運動員林月雲、帝國大學的第一位女學霸大森政壽、嘉義高女的三條崙水難、差點終結袁世凱性命的知識型殺手杜聰明、堪稱「返校」番外篇的基隆中學的F-Man事件……等等。 一本獻給台灣囝仔e冊,搭配大量一

手史料,考證詳實,帶你走進時光隧道,重新認識台灣早期的學生與學校生活,重新認識這塊土地的過往── 本書特色 ✔300多張照片+第一手的證書‧文物‧田野調查,蒐羅大量珍貴文獻史料,圖文並茂,還原日治時代教育圖像! ✔FB優質人氣粉絲團「日治時期台灣教育史小辭書」版主最新力作。 ✔任春平、朱啟華、吳登興、林雁筑、唐維敏、陳宇水、陳佳慧、陳彥揚、張淑媚、黃大展、黃智威、蔣竹山、蔡幸伸──來自教育現場的專業推薦! ✔從初等教育、中等教育到高等教育,全方位介紹日治時期的台灣教育史。 強力推薦 任春平(國立中正大學國際事務處教授兼副處長) 朱啟華(國立中正大學教育學

研究所教授) 吳登興(縣定古蹟集雅軒協會副理事長) 林雁筑(桃園市平南國中歷史老師) 唐維敏(私立輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任) 陳宇水(嘉義縣立成功國小校長) 陳佳慧(國立嘉義大學教育學系副教授) 陳彥揚(雲林縣立興南國小校長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學系教授) 黃大展(國立新竹高中歷史教師兼圖書館主任) 黃智威(國立中正大學前瞻研究中心博士後研究員) 蔣竹山(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長) 蔡幸伸(雲林縣立水燦林國小校長) 專序推薦 朱啟華/張淑媚/陳彥揚/黃大展

中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003)

為了解決舊館國小畢業紀念冊 的問題,作者沈明錦 這樣論述:

原位於臺北市的臺灣省政府成立於1947年,但因中央政府第二次國共內戰失利,於1949年同樣遷往臺北,造成中央政府與地方省會同處一地,予人辦公空間擁擠與行政轄區重疊印象,加上1955年大陸東南沿海戰事緊張,國軍自大陳島撤退,催化省府搬遷的急迫性,依中央政府防空疏散命令緊急尋覓適合地點。經中部各縣市多方爭取下,最終以戰略防空、交通及顧及生產力等需求,擇定南投市北邊舊名營盤口八十公頃,靠近大虎山平原地帶,臺灣西部晚期開發旱作土地,命名「中興新村」,作為主要疏散地點。 1957年7月進駐的省府員工須面對缺水、缺購物地點、蚊蟲眾多、道路不平等惡劣環境,對比原臺北舒適環境,有人望之卻步,選

擇暫留臺北或直接轉業。省政府為在最短時間內完成疏散工作,一方面以行政手段強制命令限期搬遷,一方面加緊腳步改善中興新村基礎建設、衛生條件、娛樂設施,並加發津貼鼓勵員工遷移。為滿足大舉遷來省府員工子弟教育需求,1957年原名中興第一國民學校的光華國小,在省府經費挹注及省政光環下建立。建校初期雖有校舍不足、校地起伏等難題,但以鋼筋水泥加強磚造瓦頂建築等新穎設備,魏校長所帶領經嚴格聘任標準的師資,加諸高水平的省府員工子弟就讀,創校不久即以優異教學表現縱橫教育界,成為國內外教育界人士觀摩取經對象。在配合省府的各項大型活動、教學演示、藝文表演及參觀需求下,使中興第一國民學校成為省政府最佳的合作夥伴與支持後

盾。 省府員工子弟學校在畢業學籍檔案及教師人事檔案中得到印證,畢業生家長職業別以公務人員佔多數,教師、學生籍貫外省籍的比例也偏高,初期教師與學生均住在學校周圍,呈現特殊地域性省政文化。但隨著1998年省府組織虛級化、1999年921大地震及社會大環境變遷,光華國小學生來源改變,不僅家長商業職業比增多,學生學區範圍也逐漸擴大,跨學區就讀已成為光華常態。退去省府光環的光華國小,將以省府遺留的自然生態、街廓及文史遺跡,接續未完成的「中興新村學」。