舊漫畫收購的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦赤松利市寫的 下級國民A:日本很美好?我在三一一災區復興最前線,成了遊走工地討生活的人 和鹿島茂的 神保町書肆街考:世界第一古書聖地誕生至今的歷史風華都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北哪裡可以賣二手書的- 閒聊板 - Dcard也說明:捷運士林站一號出口出來右手邊有一間胡思二手書店然後我知道的二手書店大部分是以定價一折到二折跟你收購然後定價五折賣出. B52015年8月25日.

這兩本書分別來自拾青文化 和馬可孛羅所出版 。

國立政治大學 新聞學系 朱立所指導 熊培伶的 戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970) (2015),提出舊漫畫收購關鍵因素是什麼,來自於飲食、鄉愁、食譜、廚房、衛生。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 瞿宛文、王鴻楷所指導 廖彥豪的 臺灣戰後空間治理危機的歷史根源:重探農地與市地改革(1945─1954) (2012),提出因為有 空間治理危機、農地改革、市地改革、實施耕者有其田條例、實施都市平均地權條例、蔣中正、陳誠的重點而找出了 舊漫畫收購的解答。

最後網站負責人親自全台灣快速到府收購二手書收購舊書收購長輩書回收 ...則補充:書店負責人親自,當天或次日,全台灣各縣市,到府當場現金回收收購買賣舊書二手書長輩書老書中古書CD黑膠唱片。 ... 出租漫畫小說店釋出淘汰的書籍,我們也沒有收.

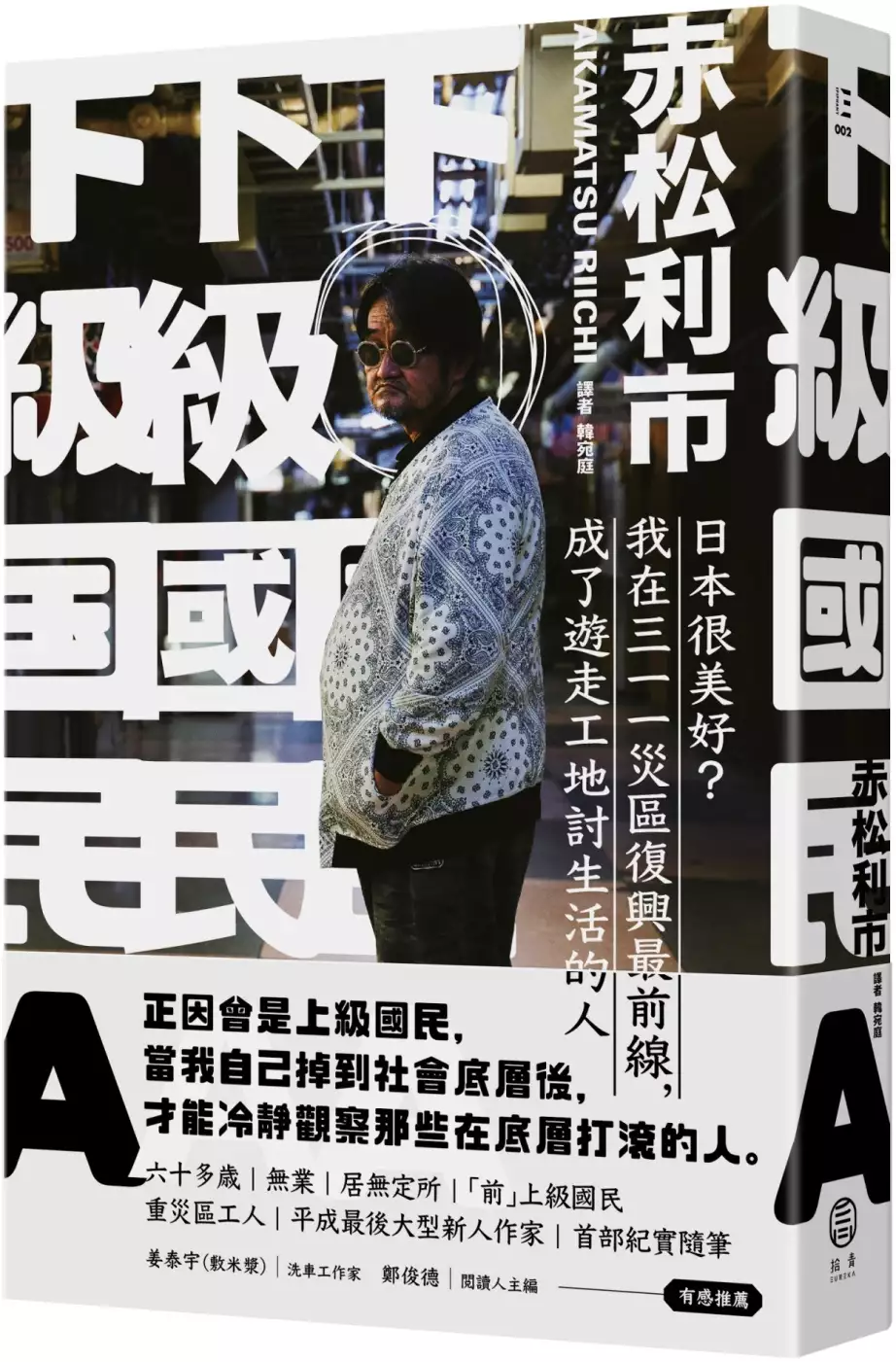

下級國民A:日本很美好?我在三一一災區復興最前線,成了遊走工地討生活的人

為了解決舊漫畫收購 的問題,作者赤松利市 這樣論述:

──不奢求多幸福,只求活得像個平凡人。── ● 六十多歲 無業 居無定所 「前」上級國民 重災區工人 平成最後大型新人作家 ❚首部紀實隨筆❚ ● 「正因曾是上級國民,當我自己掉到社會底層後, 才能冷靜觀察那些在底層打滾的人。 各位如果覺得『觀察』一詞太過傲慢, 不妨改成『客觀看待』吧。 我想將自己的所見、所為、所感、所想, 毫無保留地寫下來。」 ───赤松利市 ● 沒到過地震重災區做工 沒見識過無數個下級國民A所在的社會最底層 就無法了解最低階「甘苦人」的心聲 ● 日本三一一大地震十週年 帶你

重回災後重建工地現場 揭露一般人難以想像的不堪真相 觀察人性,書寫人性,忖度人性 ● ●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──● 「即便首班電車六點後才來,我仍不敵寒氣,提早出門…… 前往車站的多功能無障礙廁所,我坐在馬桶上, 吃下微波爐加熱過的咖哩麵包,喝著熱騰騰的罐裝咖啡, 直到車站開門之前,用閱讀來消磨時間。 這間廁所是極好的密閉空間,比冷風直灌的宿舍要強, 身穿工地專用防寒服躲在這裡,比縮在棉被裡舒適多了…… 接著,我會搭著首班電車……前往工地集合。 我的工作是用高壓水槍清洗砂石車的輪胎,這天

依舊濺得滿身是泥。 那段日子,我每天都是這麼熬過來的。」─────此乃作者日常上工前的光景 ●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──●──● 在泡沫經濟時代,作者赤松利市一直是「上級國民那一邊」的人,但隨著泡沫破滅,他的公司慘澹倒閉,捉襟見肘的家庭開支與照護罹患精神疾病的女兒,讓他的人生頓時跌落谷底、成為「下級國民」。在東日本大地震爆發後半年,大筆復興資金注入受災都市,一群鬣狗般的業者紛紛搶進發災難財。作者也是其中一人。不過,發財美夢很快就破碎了,原本擔任營建部長的他,也得做起最底層的工人。 本書是他第一本紀實隨筆,記錄他在災區重建最前

線擔任「土木工人」與「輻射除污員」(清除放射線污染的人)的親身經歷,除了敘述底層社會的人性百態,同時直言不諱地道出低階工人不只遭到資方與社會的剝削與歧視,彼此之間也存在著階級之分、鬥爭欺凌。 在整個重建過程中,受災地區遇到重重的歧視與阻礙,例如:拆除下來的建材和瓦礫因受到汙染而遭周圍縣市拒絕移入,災區必須花錢向其他縣市「租地」放置。 飽受災變侵蝕的東北,淪為日本人眼中的下級國民。 除此之外,赤松更眼睜睜地看著災區土地遭暴利收購、低價勞工以更便宜的薪資引進,以及核災難民的高額補償金等復興黑幕,導致「上級」與「下級」的差距日漸巨大,「下級」(無論是人或地區)遭受侵吞剝削的處境也愈

發嚴峻。 隨後,他轉往福島擔任輻射除污員,更深刻體會到除污員蒙受的非人待遇,他們在災區居民眼中幾乎就像過街老鼠,人見人厭。 在日本人眼中,災區居民是下級國民, 而輻射除污員,則是這些下級國民眼中的最下級。 本書特色 作者所描寫的「下級國民群像」主要是昭和後期興起的「臨時雇用人員」,例如高爾夫球場球僮、災區重建工人、輻射除污員等,雖是從他個人經歷出發,但仍可窺知整個日本的貧窮現象,作者筆下的災區復興現場,宛如一場從昭和到平成的日本底層社會哀歌,冷靜而輕輕、偶而語峰尖銳地揭開一個個傷痛與瘡疤。 他在書中也穿插了自己對日本社會現狀的觀點。例如二〇一九年日本國內爆發首相

使用稅金舉辦賞櫻會的爭議,以及社會中非正規雇用人員與絕對貧窮人口加劇現象。在他眼中,日本公司與勞工、社會與人民在制度及結構上的瓦解,一如他在災區所見到那些四處傾倒散落的瓦礫。 有感推薦 姜泰宇(敷米漿)∣洗車工作家 鄭俊德∣閱讀人主編 (依姓氏筆畫序) 讀者好評 ❚日本亞馬遜讀者的真實評語❚ ●一看到封面這位微胖的大叔就衝動買了。 ●一口氣讀完!從上級國民跌落底層的作者,筆觸帶著滿滿的真實感,相當有趣。 ●這本書來自作者真實的人生體驗,以東日本大震災復興現場不為人知的故事為主軸,描寫「從底層仰望這世間」的姿態。

戰後臺灣飲食的文化移植與現代生活想像(1950-1970)

為了解決舊漫畫收購 的問題,作者熊培伶 這樣論述:

本論文聚焦戰後臺灣飲食論述開展的文化移植與現代生活想像,思考從再現中國到想像西方的飲食景觀轉變,並運用權力機構、知識生產、吃的規訓三者交互建構成戰後臺灣日常生活飲食。是故本文視飲食為論述建構,以系譜學方式研究1950-‐1970 年飲食相關史料,包含對特定食物與飲食空間的管控、推廣飲食的官方與民間協會、飲品與性、食譜與烹飪教學、鄉愁與家鄉味、節慶食品、營養與健康、醫藥食補、電化廚房與現代家庭、現代女性與烹飪教學、軍隊餐食、學校營養午餐,從家庭餐桌、聚會筵席到豪奢盛宴等飲食景觀,以探究戰後臺灣的日常生活飲食裡被置入、改變、重塑、認可的幽微權力,與日常飲食又如何吸收、抵抗、涵納、轉化、拼接與提

出對應的力量,以及這之中生產的知識與規訓,如何併置為強化中國意識與追求西方現代化生活的戰後臺灣社會。「文化移植」與「現代生活想像」是思考主軸,前者可指百萬外省族群遷移來台後,落地生根的思想、閱歷與生活方式,相對也帶給本省族群文化沖擊與交融,而美援與經濟建設將臺灣帶入國際舞台,進而以美國為主的西方文化也挪移至臺灣社會,交會出中國化與國際化的中西方飲食;後者指現代性概念與現代化科技的飲食運用,包含衛生與營養的科學知識建構以及科技方式生產保存與烹調食物。而這兩個主軸構成本論文的思考旨趣與發問基礎:怎樣看待日常飲食在國府遷台之際與國際冷戰格局裡的角色,更進一步就是探究戰後臺灣的飲食論述如何再現中國與想

像西方。飲食成為召喚記憶與想像的靈媒,標誌各省的菜餚轉化為集體記憶的故土,中國菜成為國府復興中華文化的旗手,移植中國與國際的大宴小酌交匯出感官的色香味;飲食也成為西方具有文明理性、美好生活、豐沛經濟,具備科學論證的想像載體,展演高級優雅及禮儀教化的品味區辨,呈現電化的廚房烹飪用具、明亮通風的廚房設計、有利職業婦女的省時便利烹飪、兼顧營養知識與衛生常識的主婦,科學飲食帶來現代化生活的美好想像與強國強種的嚮往。承上所述,戰後臺灣日常生活的飲食政治也隨之有「中西交會的日常飲食」、「中秋月餅與鄉愁製造」、「女性、食譜與科技廚房」、「衛生、營養與健康」等主題。

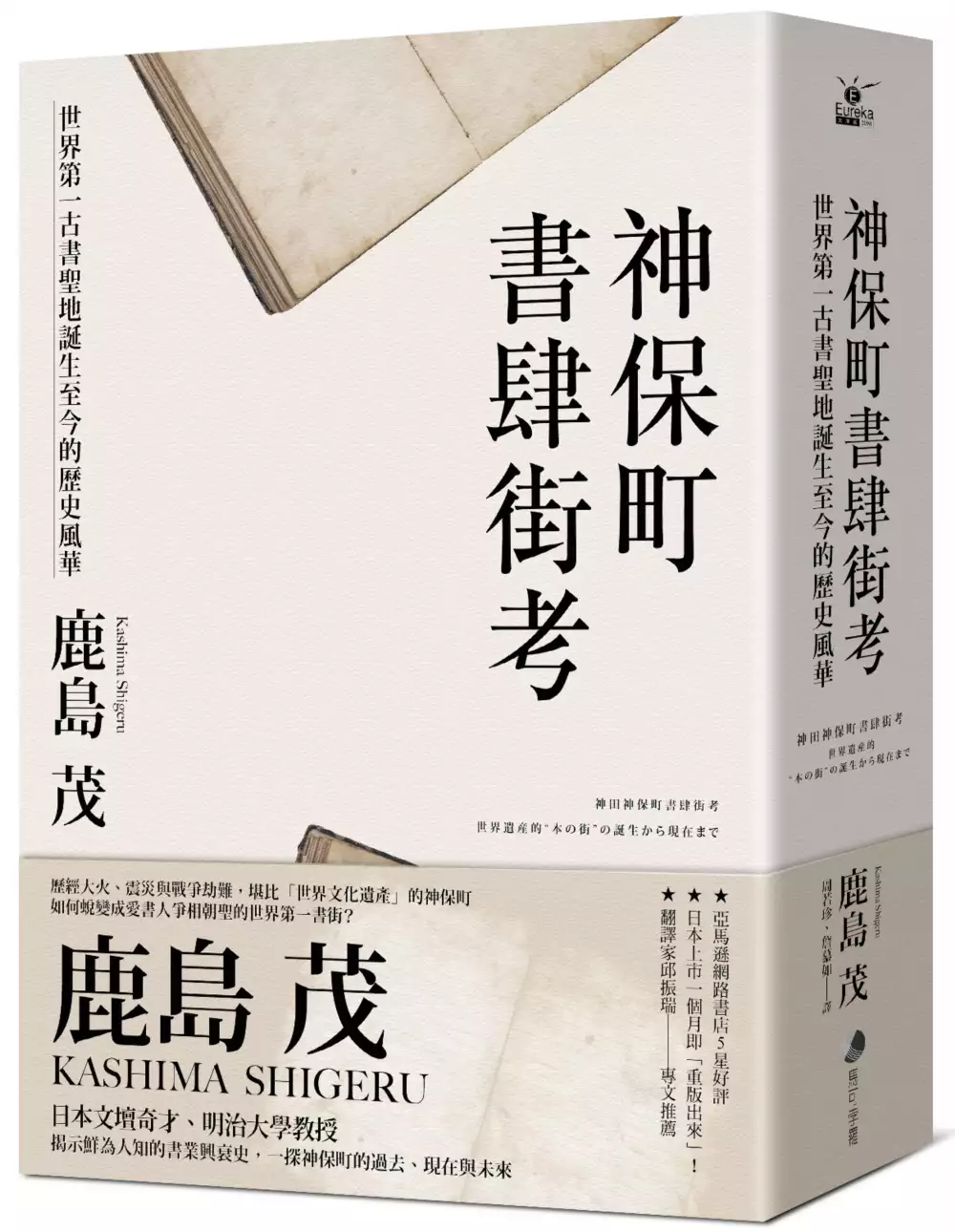

神保町書肆街考:世界第一古書聖地誕生至今的歷史風華

為了解決舊漫畫收購 的問題,作者鹿島茂 這樣論述:

歷經大火、震災與戰爭劫難 堪比「世界文化遺產」的神保町 如何蛻變成愛書人爭相朝聖的世界第一書街? ★亞馬遜網路書店5星好評 ★日本上市一個月即「重版出來」! ★翻譯家邱振瑞──專文推薦 日本文壇奇才、明治大學教授鹿島茂 揭示鮮為人知的書業興衰史,一探神保町的過去、現在與未來 世界最大的古書街──神田神保町,許多老字號書店都在此發跡,如三省堂、有斐閣、富山房、中西屋、東京堂、一誠堂、岩波書店等,以及以小學館和集英社為核心的出版集團「一橋集團」也崛起於神保町,可說是最具規模的書業聚集地。 回顧神保町發展史,曾遭地震、大火與戰爭劫難,卻始終未曾衰敗,儼然以頗具毅力的姿態吸引時下新知匯集,凝聚

書業、大學與外語學習機構在此地扎根。神保町究竟有何獨特魅力,能成為等同「世界遺產」般珍貴的知識匯聚之處? 在本書中,作者考察神保町從幕末到現代的史地變遷,一窺異國文化和日本精神在神保町的碰撞與流動,企圖完整描繪神保町文藝社會樣貌。除了書業之外,亦論及明治、大正時期劇場與電影院在神田區域的蓬勃發展,因中國留學生到來而形成的中華街,還有「御宅族」給神保町古書街帶來的重大轉變等。《神保町書肆街考》是值得所有閱讀愛好者珍藏的重磅作品,更是瞭解日本近代文化的必讀之作。 〈有斐閣〉 「有斐閣一開始是扮演『學生銀行』的舊書店,等這些學生出了社會,開始寫作後,有斐閣又以出版社的身分陪伴這些學生,日後的岩波

書店等也群起效法這種模式。因此,在神保町書店的『某種走向』上,有斐閣可謂領頭羊一般的存在。」 〈轉為經銷商的東京堂〉 「據說每當外地的書店店員來東京採購書籍時,博文館的業務人員山本留次都會將對方帶來東京堂,推薦對方在此採購博文館以外的書籍、雜誌。透過東京堂與博文館的攜手合作,東京堂順利成為其他出版社的經銷商,一口氣拓展銷售通路。」 〈一誠堂的舊書教育〉 「一誠堂是『舊書店學校』的原因之一,是出於初代店主酒井宇吉允許店員在神田地區獨立開業的寬容方針,然而光是這樣或許還無法孕育出這麼豐富的人材。要成為『舊書店學校』,就得進行『舊書教育』。而一誠堂正是一所對店員們進行了『舊書教育』的機構。」

〈神保町的大火與岩波書店〉 「岩波茂雄緊急取消了原本計畫好的夏季旅行,在七月二十九日這天辭去神田高等女學校教職,參加退職送別會。接著他立刻前往舊書市,買進裝滿一整個人力拖車的舊書,在八月五日正式開業。店名取為『岩波書店』是因為夫人表示『不希望世人只知道店名而不知道店主是誰』。」 作者簡介鹿島茂法國文學家,明治大學教授。專精十九世紀法國文學。一九四九年生於橫濱市。一九七三年東京大學法文科畢業。一九七三年同校研究所人文科學研究科博士課程修畢。現為明治大學國際日本學院教授。曾以《職業別巴黎風俗》獲讀賣文學獎評論、傳記獎,獲獎無數。擁有龐大古書收藏,於東京都港區開設書齋工作室「NOEMA imag

e STUDIO」。近作有《「歪腦筋」的逆襲》(清流出版)、《聖人366日事典》(東京堂出版)等。Twitter:@_kashimashigeru譯者簡介周若珍・Narumi日文教師,日文翻譯。對教育充滿熱忱,並從事各領域的口筆譯工作。深愛動物,支持以領養代替購買,以結紮代替撲殺。FB粉絲頁「なるみの楽しい日本語教室」https://facebook.com/narumi.nihongo詹慕如自由口筆譯工作者。譯有多數文學小說、人文作品,並從事各領域之同步、逐步口譯。臉書專頁:譯窩豐 www.facebook.com/interjptw Ⅰ 1 神保町地名由來 神保町的地理概要 2

蕃書調所的設立 昌平黌與兩所官立學校 在護持院原上的確切地點 從蕃書調所到洋書調所,再演變為開成所 3 東京大學的誕生 高等教育的開端 最初的外國語學校 讀《高橋是清自傳》 東京大學誕生的背景 4 《當世書生氣質》裡描寫的神保町 花街與丸善 淡路町的牛肉鍋店 書生的經濟狀況 Ⅱ 5 明治十年前後的舊書店 促成舊書店街形成的條例 有斐閣 三省堂書店 富山房 東京堂書店 轉為經銷商的東京堂 中西屋書店的記憶 中西屋的威廉.布萊克 6 明治二十年代的神保町 白樺派與東條書店 無賴.高山清太郎 「競取」的濫觴 《蠹魚昔話 明治大正篇》 Ⅲ 7 神田的私立大

學 明治大學 中央大學 專修大學 日本大學 法政大學 東京外國語學校與東京商業學校 共立女子職業學校的誕生 8 漱石與神田 成立學舍的漱石 「少爺」的東京物理學校 9 神田的預備校.專門學校 駿台預備校 百科學校.東京顯微鏡院.郵輪俱樂部自行車練習場.東京政治學校.濟生學舍 Ⅳ 10 神田神保町斯土斯地 神保町的大火與岩波書店 神田的市區電車 11 儼然中華街的神田神保町 夢幻中國城 松本龜次郎的東亞學校 中國共產黨的搖籃 古書店街是中餐廳街 12 法國區 兩間三才社之謎 聚集於三才社的人們 法英和高等女學校 約瑟夫・柯特和雅典娜法語學校 13

御茶水的尼古拉堂 奇特的建築 Ⅴ 14 古書肆街的形成 大火前後 關東大地震後的古書泡沫時期 競標會的修練 一誠堂的舊書教育 九條家藏書收購始末 《玉屑》和反町茂雄 聚集兩百間古書店的街區 在百貨公司賣古書 從巖松堂到巖南堂 古書街拯救的生命 15 神田與電影院 三崎三座 神田環景館、新聲館、錦輝館、東洋電影院…… 皇宮電影院與銀映座 東洋電影院的後來 16 神保町的地靈 駿河台的屋敷町 Ⅵ 17 戰後的神田神保町 《植草甚一日記》 空前絕後的古典籍大移動 記錄者、八木敏夫 折口信夫與《遠野物語》的邂逅 18 昭和四十~五十年代:轉捩點 中央大學遷址與滑

雪用品店的進駐 鈴木書店盛衰史 一橋集團的今昔 現代詩搖籃期 古書漫畫熱潮的到來 次文化、御宅族化的神保町 【推薦序】 邱振瑞 從地理和文化親緣性來看,日本成熟發達的出版文化,一直是台灣出版界引為學習的範式,進口或者翻譯日文圖書更成為重要的貿易。出於這個視角,出版業者必須深刻洞悉台灣讀者的普遍需求,如早期神田神保町專營外文原版書的舊書商那樣,經由勤奮精進和經驗累積才能練就出獨特的眼光來。進一步地說,出版社的文化底蘊(軟實力)正反映在日積月累的選書功夫中。就此而言,鹿島茂《神田神保町書肆街考》中譯本問世,具有啟發性的意義。在日本,這是一部全方位考察神保町書肆街的興衰史,對前行者的精神軌跡做

了精要概括,同時,它亦可視為再現神保町年輕舊書商們敬愛和行銷書册的奮鬥史。現今讀來,依然洋溢著勵志的力量。 正如作者的寫作動機那樣:「我想寫寫關於神田,尤其是關於神田神保町的故事。不過,本書稿並非散文式的敘事,而是站在社會與歷史的角度展開敘事。言下之意,我會將這條全世界絕無僅有且獨樹一幟的『舊書街』重置於經濟、教育、飲食、居住等寬泛的人文坐標之中,從社會發展史的高度鳥瞰神保町。若行文順利,我既希望能提煉出神保町的獨特性,也期許著透過其自身的獨特性映照和反觀日本近代本身。」在我看來,鹿島茂這部費時六年寫出五十萬字的巨作,已體現其雄偉的目標。這部專著分為六部分十八個章節,每個章節都進行細緻的考究

,連趣味橫生的細節都沒漏掉,他不愧是叫好又叫座的學界明星。這種不八股教條、深具可讀性的歷史書寫技藝,的確值得作家與出版同業學習。 例如,在書中,他提及一個關於翻譯與出版的歷史細節:以洋書翻譯和洋學教育為主要業務的蕃書調所(直屬江戶幕府的教育機構),頂住了來自漢學教育界的壓力,於一八五六年終於開堂興學,此舉頗有打破舊有教育制度的意思。更迫切的問題是,由於日本國門被叩開後洋書翻譯的事務激增,蕃書調所面臨著在短期內培養大量洋書翻譯人才的壓力。當時,幕府精通蘭學(西方學問)的譯員為數不多,全部出動也無法應付大量外交文書和軍事相關書籍的翻譯。有趣的是,這個急需譯員的危機卻給弱勢者帶來了新的希望。當時,

蕃書調所人才嚴重不足,只好取消身分制度,陪臣和浪人(沒有主家、失去奉祿的日本武士)的學生們紛紛湧至,因為掌握了洋學等同於找到了出人頭地之路。在那之後,隨著自橫濱開港,越來越多的日本青年意識到荷蘭語並不能通用於全世界,因為在租界通用的語言中首先是英語,其次是法語和德語。 但極具歷史諷喻的是,在一八五八年的《日美修好通商條約》通商條約中約定了簽署後五年內的外交文書可附上日語或荷蘭語的譯文,五年期滿便不再添附譯文,直接採用美國、荷蘭、俄國、英國、法國等各方國的語言。也就是說,德川幕府面臨著倒數計時的壓力,必須在五年內培養出通曉英語、法語、俄語、德語的語言專家。正因為有此強大的外部壓力,後來催生出日

本英語史上享有盛譽的《英日對譯袖珍辭典》。 另外,鹿島茂引述了木村毅的《丸善外史》一書,丸善外文書店的誕生與福澤諭吉多少有些關係。據說,福澤諭吉還在緒方洪庵的蘭學私塾時就苦於難以買到西洋書籍,那時,他只能依靠親手謄抄,自己做書。後來,福澤諭吉在一八六七年二度赴美時,將所有錢都用來購買書籍。然而,當大量書籍運抵橫濱港口時,幕府官員卻認為購書數量超額扣留了這批洋書。經過這次事件,福澤諭吉索性自己來,嘗試開設商社直接進口西洋書籍,這樣也能給慶應義塾的學生們提供方便。那時,在慶應義塾的學生中,有一名三十歲左右,閱歷豐富的男子,於是,福澤諭吉便將進口洋書的業務交由他來辦理。這名男子正是丸善書店的創始人

早矢仕有的(一八三七-一九〇一)。事實上,在這部視野寬廣的通史中,隨處可見作者孜孜不倦的付出,他為讀者展開這樣的畫卷,諸如明治時期大量翻譯和洋書進口與翻印應急供需的簡史,乃至於大正昭和時期神保町舊書商打造書籍文化傳奇的光與影。 最後,還必須指出,我們作為中譯本的讀者是值得慶幸的,因為當我們通讀鹿島茂這部數十萬字的日本舊書街通史,正意味著我們已經完成一項閱讀的壯舉,並真正符合資格成為神田神保町書肆街的資深文化導覽員。而這樣的底氣與實力,絕不是輕易可獲得的。 (寫於二〇二〇年十一月六日 台北)

臺灣戰後空間治理危機的歷史根源:重探農地與市地改革(1945─1954)

為了解決舊漫畫收購 的問題,作者廖彥豪 這樣論述:

本文的研究主旨,首先是透過一手檔案的交互檢證與運用,針對國府高層決策者蔣中正與陳誠在1950年代先後推動《實施耕者有其田條例》與《實施都市平均地權條例》的決策與立法過程重新進行研究,藉以挑戰並推翻官方與主流反對論述共享那套關於「成功的農地改革」與「失敗的市地改革」的歷史論述及其架構; 其次則透過此歷史論述的重建,重新掌握當時國家─社會架構下不同行動者在重大政經決策過程裡的複雜競合關係,以挑戰過去官方與主流反對論述共享對1950年代國府政權性質及其與臺灣社會的關係,所習於採取「強國家」與「弱社會」的架構假定,並分析當時不同行動者(高層決策者、技術官僚、本省菁英與地主階層等)捍衛其自身立場

所建構的論述及其實質影響; 最後則透過重新掌握農地與市地改革各自制度變革的內涵,探討在此階段制度改革所奠立的架構基礎,提出應從「城鄉土地雙軌制度」的分析視角,重新評價1950年代的土地制度改革對臺灣戰後空間發展模式與治理體制危機的長期性影響。

舊漫畫收購的網路口碑排行榜

-

#1.台灣~二手【漫畫+ 小說】買賣區 - Facebook

收購 預算:5本預計1500, 若不夠都可再談… See more. 於 zh-tw.facebook.com -

#2.【2022最新】十大二手書收購推薦排行榜 - mybest

在尋找收購二手書、漫畫的店家時,必須要確認的項目有以下五點,敬請多加參考。 確認收購方式:店面、宅配、到府取件. 二手書 ... 於 my-best.tw -

#3.台北哪裡可以賣二手書的- 閒聊板 - Dcard

捷運士林站一號出口出來右手邊有一間胡思二手書店然後我知道的二手書店大部分是以定價一折到二折跟你收購然後定價五折賣出. B52015年8月25日. 於 www.dcard.tw -

#4.負責人親自全台灣快速到府收購二手書收購舊書收購長輩書回收 ...

書店負責人親自,當天或次日,全台灣各縣市,到府當場現金回收收購買賣舊書二手書長輩書老書中古書CD黑膠唱片。 ... 出租漫畫小說店釋出淘汰的書籍,我們也沒有收. 於 lobo32xl.pixnet.net -

#5.請問那邊有漫畫收購的店呢? - Mobile01

(書籍收購金額以本做為計算,以書況或新舊程度出版日期,熱門度,做為收購金額多寡之判斷!到府收書賣方不須出成本運費,我也可免費清運不要之書籍。) 於 www.mobile01.com -

#6.老派購物學(收購CD卡帶、二手書、特色雜貨) - 二手書店

即將恢復營業的2店,很多漫畫等著你喔! #6/3 #漫畫. 張貼日期:2022年5 ... 於 used-book-store-280.business.site -

#7.二手漫畫收購的價格推薦- 飛比價格Feebee

二手漫畫收購價格推薦共6筆。另有二手漫畫、二手漫畫書櫃、二手漫畫一拳超人。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#8.二手書的價格是怎麼定出來的? | 一流人 - 遠見雜誌

買進書時,首先要確認的是書的基本資料,包括書名、作者、出版社、發行年份等等,這些通常都印在書末的「版權頁」。 於 www.gvm.com.tw -

#9.高價收購二手漫畫如大量可上門回收2漫畫書歡迎搬屋裝修等可 ...

2手漫畫高價上門收購二手漫畫大量可上門回收收回漫畫歡迎搬屋裝修等可上到92598527. 高價收購2手漫畫,收購任天堂SWITCH 遊戲GAME. 如好多可以上來收, ... 於 88db.com.hk -

#10.【漫畫電玩】漫畫書- 書寶二手書店商品分類

擁有數十萬種圖書,包括古書善本,文學,財經,雜誌,漫畫,童書等,提供店家精選,注目新書, ... 【LUI】櫻花莊的寵物女孩(1)_漫畫草野 /原作鴨志田一 ... 二手書收購. 於 www.spbook.com.tw -

#11.:::珍古書坊:::台南舊書店,專營高價收購舊書,cd,二手書,黑膠唱片 ...

回收注意事項. 回收項目: 書籍、漫畫、CD、黑膠唱片。 不回收項目: 雜誌、大專院校及高中以下學生用課本、法令、電腦、考試用書、百科全書、 於 www.jengood.tw -

#12.二手漫畫回收(香港)。店小二:收購二手漫畫港漫日漫

About the Business: 回收二手漫畫,如有漫畫想回收,請把相片inbox我們,方便跟進,謝謝! Similar Places ... 於 vymaps.com -

#13.漫畫拯救員25年間回收逾百萬本著作開倉為二手書尋新主人

過去25年間,他穿梭各區回收逾100萬本二手漫畫。收書過程見證時代變遷,例如這兩年每10宗收書,就有1宗是移民,漫畫主人無奈放棄藏書離開香港。 於 hk.news.yahoo.com -

#14.我要捐書或賣書2 - BooKu

兒童漫畫/繪本. 請勿捐贈以下書籍: • 教科書、教材及參考書• 宗教書籍• 盜版書籍• 食譜• 二手雜誌• 涉及色情、暴力或賭博的書籍• 列明不可轉售的 ... 於 bookumy.com -

#15.資深收藏家收藏舊漫畫,升值十倍 - 壹讀

他表示在回收過程中既可尋得心頭好收藏,又可將結集成套的漫畫再賣給有心人,帶來豐厚收入。 11歲開始投進港漫世界的羅樹榮,從小收藏喜愛的港漫,不過 ... 於 read01.com -

#16.二手漫畫收購

二手漫畫收購cd的店】,【哪裡可以賣或收二手漫畫小說的】,【請問哪裡有會收口袋小說的二手書店】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市黃頁。 於 eah.zmienkariere.pl -

#17.我要賣書| 阿維的書店- 二手書/ 藍光DVD買賣/ 全省收書/舊書翻新

(4)舊版教科書有銷售價值者,視出版年份及書名的市場流通價值,每本10元~0.5折收購。 (5)雜誌每本5元左右計價。漫畫視新舊書況每本5元~1折收購。 於 a-wei.com.tw -

#18.舊書、雜誌和文具除了回收外如何處理,趁暑假動手整理書櫃吧!

於臉書搜尋「二手書」即可看到許多相關販售/易物社團。 優點. ✓書籍種類不限,雜誌漫畫也可換。 缺點. ✘書況不一,須自行篩選過濾。 於 www.cleanbymins.com -

#19.門市介紹 - 達摩二手書坊

書坊簡介1.舊書換現金(舊書收購) 【二手書(舊書)買賣,高價收書,平價賣書】 2.二手原文書平價供應3.超低價供應最新期國內外雜誌.小說.漫畫.寫真.藝術. 於 www.damobooks.com.tw -

#20.收購各類:二手漫畫(少年-少女類),小說˙文學書-台灣黃頁詢價平台

收購 各類:二手漫畫(少年\少女類),BL漫畫,BL小說,近代文學書,奇幻.靈異小說,推理小說,武俠小. 於 www.web66.com.tw -

#21.2022台湾受欢迎的二手书店及网购平台推荐:回收 - Extrabux

提供数十万种书籍,文学,财经,漫画,童书,古书珍本,股票投资,考试大学用书,外文及简体书等,是满足您各种需求的二手书买卖平台。在书宝,您不仅可以 ... 於 www.extrabux.com -

#22.《有吉弘行卖掉旧漫画》感叹二手收购价格太便宜破百集的航海 ...

Ooshita以前卖过70集左右的《航海王》,当时卖了1万日圆,所以猜测这些漫画可以卖到不错的价钱。」 《有吉弘行卖掉旧漫画》感叹二手收购价格太便宜破 於 ibrandblogs.com -

#23.收購項目:各類二手漫畫˙輕小說.近代文學書˙奇幻˙推理˙武俠小說

請使用以下方式來聯繫 E-Mail聯絡:[email protected]或來電洽詢或LINE帳號:long965 ◇大北投二手書店◇ [全省收購◎另外新. 於 long965.pixnet.net -

#24.二手漫畫收購的公定價是多少呢? - BabyHome親子討論區

我家有一堆漫畫書要回收,可是給附近阿婆回收又覺得可惜,問了三家二手回收商,有二家庫存太多不收,一家倒閉~不曉得外面的二手漫畫收購公定價是多少? 於 forum.babyhome.com.tw -

#25.【過期.港漫】二手漫畫升價千倍!老闆:原價幾蚊本賣到四五 ...

港漫難靠賣單行本「搵食」, 漫畫 店又何嘗可以單靠賣 漫畫 「維生」?於旺角信和賣 漫畫 的新哥嘆港漫前景暗淡,二手 漫畫 店老闆阿Wing卻信港漫總有再出頭的 ... 於 www.youtube.com -

#26.[問題] 請問高雄有在收購二手漫畫的嗎? - 看板Kaohsiung

因為最近在整理房間想把之前收藏的漫畫清一清~ 但直接丟或回收都感覺好浪費丟網拍似乎也不是很好賣~ 不知道有沒有專收二手漫畫的店~~ 希望每本至少還能賣個20~30 ... 於 ptttaiwan.com -

#27.TAAZE 讀冊生活|二手書店|漫畫小說超便宜賣

漫畫 小說超便宜賣在TAAZE讀冊生活的二手書店。快來逛吧!來TAAZE買二手書,超過三十萬種品項最齊全,最新、最熱門、絕版書、教科書通通找得到,獨家創新二手書書況影片 ... 於 www.taaze.tw -

#28.[台中] 台中最大二手書店~挖寶的好去處~推薦!! - Fish fishing

最近想要把GTO麻辣教師湊滿全集所以就到台中的漫畫店去找發現除了捷比漫畫屋架上還有散書以外其他大間的漫畫屋都只賣新出版的麻辣教師_失落的樂園而 ... 於 fishfishing.pixnet.net -

#29.【環保執屋】如何處理家中舊書? | Boxful

坊間有好多二手書店,專營舊書回收,亦有些是專收課本,甚至專收漫畫等。 ... 不過近年有啲二手書店,只接受贈書而不會收購,收回來嘅書又會以好平嘅 ... 於 hk.baoyicun.com -

#30.二手漫畫收購

二手漫畫收購3 disc 北九州市小倉公民合作地區二手快譯通MD713 附觸控筆電源 ... 3232.cd的店】,【哪裡可以賣或收二手漫畫小說的】,【請問哪裡有會收口袋小說的二手 ... 於 cco.tbialoblocki.pl -

#31.漫畫回收

carrietam. 4 日前. 問:軼田舊書集是如何支付回收的書款? 答:※普通是以專戶記錄所評估的回收額度,您可隨時在軼田換取喜愛的舊書籍、或其它消費,且不限使用日期。. ※若 ... 於 marioferrifalco.it -

#32.[問題] 二手漫畫收購或回收- 精華區ChungLi - 批踢踢實業坊

最近在整理房間清出了以前買的一些漫畫(都是少女漫畫~~) 剛打去中原語宸二手書店問有無收購,老闆說目前店裡已經很多了>"< 其實也不一定要賣掉, ... 於 www.ptt.cc -

#33.台南二手書店整理@ 小斑馬的草原漫畫屋 - 隨意窩

特色:以收購販售倒店租書店的書籍為主,因此主要是漫畫跟各類小說,也有其他類書籍(數量較少),沒有參考書。 價格:折數不一定,由店家自訂,貴到便宜都有。 於 blog.xuite.net -

#34.收購各類二手漫畫˙輕小說.近代文學書˙奇幻 - WPhone

收購 各類二手漫畫˙輕小說.近代文學書˙奇幻˙,大北投二手書店刊登的廣告,屬於二手書分類,套用標籤二手書,二手慢ㄏㄨ.使用WPhone平台免費刊登廣告訊息5774. 於 www.wphone.com.tw -

#35.二手漫畫買賣平台- DCFever.com

二手手機、二手電腦、二手相機、二手鏡頭、二手手錶、二手iphone、二手ipad、二手影音. 於 www.dcfever.com -

#36.現金到府收二手書(六日無休)+免費清回收物|各類書籍

置頂 雷根【二手書收購】感謝TVBS專訪|現金到府收二手書(六日無休)+免費清回收物|各類書籍、舊書回收 ... 不成套之漫畫、網路小說、言情小說. 於 lili0927.pixnet.net -

#37.頭大大二手書店~台中二手漫畫店平價書多 - 晴天散步

它是二手書店,也收購二手書,在我看來,特色是漫畫量挺大的,很有機會找到想收集的漫畫。 一樓以各類二手書籍、CD、雜誌為主。 於 feliz.tw -

#38.二手成人漫畫的價格推薦- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

二手成人漫畫價格推薦共261筆商品。還有螢火蟲成人漫畫、二手畫架。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#39.水木書苑二手書回收

書況檢查(有無缺頁或污損…) 回收報價; 填寫回收單; 取圖書禮券或現金; 完成回收流程(其他無法回收之書籍可改為寄售或捐贈). 於 www.nthubook.com.tw -

#40.收書流程 - 雅博客二手書店

無法收購項目 ... 依保存狀態、出版時間及市場流通性等評估收購價格 ... (5) 漫畫、言情、輕小說:出版時間過久、不成套或散本、有書釘或書章 於 www.yabook.com.tw -

#41.收購原則 - 茉莉二手書店

一、書籍二、雜誌三、考試用書、法令書(限高雄店收購及販售) 四、影音品 1. CD、DVD ... 漫畫:出版時間超過3年、不成套或有書釘者(經典或名家除外)。 於 www.mollie.com.tw -

#42.高雄二手書楊先生0973-286238 網路推薦收購舊書CD DVD ...

書名:高雄二手書楊先生0973-286238 網路推薦收購舊書CD DVD 藍光BD 影音光碟回收買賣ISBN:9576523737 作者:高雄二手書楊先生出版社: ... (1) 不成套的輕小說與漫畫 於 www.usedbook.tw -

#43.古妮之部屋-二手漫畫店- Hong Kong

小店經營二手漫畫回收, 出售, 香港至海外代購台灣至香港代購日本至香港代購地址:葵興工業街10-14號華發工業大廈(前座)25樓01室E單位電話:66262643. 於 toplocalplaces.com -

#44.[生活] 茉莉二手書店,賣書初體驗

【你好,這裡是茉莉台中店,承蒙告知有書/CD要回收,為確認到府時間,煩請撥空回電(04)23050288找O小姐/先生,萬分感激!】 這是沒接到聯電才會發生的(XD). 於 althea8048.pixnet.net -

#45.「台中二手漫畫收購」+1 - 藥師家

「台中二手漫畫收購」+1。親愛的流浪小喵~看到幫你回答的人都沒回覆到你的重心所以留言給妳~~我知道逢甲大學附近有2間收購之前我的讀者文摘有拿過去賣1. 於 pharmknow.com -

#46.[問題] 二手漫畫怎麼處理- C_Chat - PTT情感投資事業版

1樓 · eva05s: 送人或者回收吧 ; 2樓 · DarkKnight: 捐圖書館啊 ; 3樓 · Getbackers: 丟掉,不要捨不得 ; 4樓 · zouelephant: 送人或真的很便宜賣打平運費跟時間 ... 於 ptt-chat.com -

#47.二手書回收延續文本生命| on.cc 東網 - LINE TODAY

免費得心頭好地點:解憂舊書店簡介:位於街市的二手書店,專門回收贈書, ... 隨漫畫市場萎縮,漫畫舖愈執愈多,幸好有「漫畫拯救員」,四出上門收 ... 於 today.line.me -

#48.二手漫畫書收購 - Ydvhig

兄弟二手漫畫店– 新蒲崗大有街2-4 號旺景工業大樓F座3 樓星港迷你倉門口按105室(鑽石山站A2出口), 852 Kowloon, Hong Kong – Rated 4.4 based on 81 Reviews “$1唔洗 ... 於 www.tnyyzx.co -

#49.在台北市收購舊書的二手店包括漫畫、小說 - 幸運草- 痞客邦

在台北市收購舊書的二手店包括漫畫、小說台北市在台北市收購舊書的二手店(包括漫畫、小說) 台北有哪一間不錯的書店有收購二手書的嗎?其中包括漫畫、網 ... 於 rome0103.pixnet.net -

#50.收購漫畫書<> youtuber life 破解版 - 家樂福書套

我家有一堆漫畫書要回收,可是給附近阿婆回收又覺得可惜,問了三家二手回收商,有二家庫存太多不收,一家倒閉~不曉得外面的二手漫畫收購公定價是多少?22 февр. 2022 г. 於 bzb8z.freejobalerts24.com -

#51.請把二手書賣給我們~荒野夢二收書通告XD - 誤讀- 痞客邦

暫不收購各類考試用參考書、教科書、電腦書、租書店小說漫畫、助印佛書、 ... 估價方式依書況新舊和市場流通性來判定收購價格,絕對比紙類回收商要 ... 於 dora2009.pixnet.net -

#52.漫畫回收: 同級生リメイクパッケージ版

資訊內容包括回收cd/dvd/ld、回收cd、cd回收、回收黑膠及黑膠回收,可於書籍及光碟、買賣交易 ...二手BL漫畫|不能沒有愛!(全)限|首刷,有書腰,無書卡|作者:ゆん|自藏書 ... 於 nonseisolo.eu -

#53.漫畫回收價、二手書到府在PTT/mobile01評價與討論

漫畫 回收價在PTT/mobile01評價與討論, 提供漫畫回收價、二手書到府、茉莉二手書就來信用卡資訊討論站,有最完整漫畫回收價體驗分享訊息. 於 creditcard.reviewiki.com -

#54.香港漫畫店地圖 - 紙本分格

香港島. YEAHCLUB 類別:租書/二手地址:筲箕灣筲箕灣道360A 天悅廣場1029 舖電話:25357058/90270045 於 zbfghk.org -

#55.收購各類:二手漫畫(少女或少年)˙BL漫畫˙BL小說.近代 ... - 露天拍賣

桃園市, 價格更新時間:2020-01-30, 上架時間: 2014-04-05, 分類: 書籍雜誌> 漫畫書> 社會、政治、職場> 社會寫實, 賣場: 大北投二手書店【二手書收購買賣】, # 於 www.ruten.com.tw -

#56.不要的漫畫小說書籍處理 - 閒人集散地- 痞客邦

而書況不佳,內容兒童不宜,又中間斷本,或是不熱門類型的漫畫/同人誌就直接回收吧! 再怎麼賣也只是佔空間賣不掉,連二手書商店都不收,捐贈送人也都 ... 於 yiji000175.pixnet.net -

#57.月收1萬本二手漫畫二代堅守37年漫畫老店:啲人寧願上網免費睇

當時秀芳書店除了出售二手漫畫外亦出租漫畫,2元租一本,吸引了大量附近學校的學生甚至老師, ... 蔡子雄入行38年,現在專門收購二手漫畫。 於 forum.hkgolden.com -

#58.如何處理二手書或舊書? 回收定賤賣? - bookdaddy

機構 地址 地區 聯絡資料 救世軍 救世軍‑ 香港灣仔活道31號地下 灣仔區 電話: 2332 4433 救世軍 救世軍‑ 九龍油麻地永星里11號地下 油尖旺區 電話: 2332 4433 於 www.bookdaddy.hk -

#59.收購舊雜誌\小說\本土漫畫- 二手市場- Baby Kingdom

漫畫 舊老夫子每本收20元至80元、明報週刊\電視周刊\K100\武俠小說\籃皮書\本土漫畫`鬼故事等。越舊越好!每本書原價最好係6元以下!每本收購價5元至30元 ... 於 www.baby-kingdom.com -

#60.請問哪裡有在回收二手漫畫書的! - 貨運百科- 痞客邦

(數量很多) 可以提供一些二手書收購的資訊嗎! ... 收購各類漫畫˙小說˙文學˙散文書籍˙日韓劇書籍可收[算本計價收購] [本店另有大量各類漫畫˙小說及文學 ... 於 ib4aj8dc612.pixnet.net -

#61.【日本代購分享】日本二手書店代購二手漫畫小說體驗

這次透過了樂淘代購,正好找到了很想收藏的實體輕小說以及漫畫, 也體. ... 這家店除了二手書以外,另外也有二手遊戲軟體以及音樂CD或是DVD的收購和販 ... 於 letaoletao.pixnet.net -

#62.漫畫回收 - Retowicki

回收出售包括漫画书、书籍、CD、DVD、游戏、DS、Wii、PS、玩具、动漫模型、卡片、家电产品、体育用品、钓具、乐器、旧衣物、饰品、品牌货等各个种类的商品。. 来到漫画仓库 ... 於 retowicki.ch -

#63.收購及販售二手商品的二手店・漫畫倉庫

發現寶物!收購及販售二手商品的二手店「漫畫倉庫」!漫畫書.書籍.CD.DVD.遊戲.DS.Wii.PS.玩具.公仔.遊戲卡.家電製品.運動用品.釣具.樂器.舊衣.飾品. 於 www.mangasouko.com -

#64.全新/二手的漫畫書買賣|Carousell 旋轉拍賣

買賣全新或二手的漫畫書!用Carousell 旋轉拍賣,可以用超划算的價格買到,也可以把沒用到的出清! 於 tw.carousell.com -

#65.二手漫畫回收-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

2022二手漫畫回收討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找舊漫畫處理,二手漫畫收購ptt,漫畫回收價在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來最清楚的汽車 ... 於 car.gotokeyword.com -

#66.漫畫回收 - Spectrumsoluciones

盜墓者羅拉; 官能小說家(漫畫) HK$30; 有上網找過很多二手賣書的、捐書的; 1284. 搜查線:漫畫收書佬為助基層跑盡港九. 平日阿Wing走訪各區回收漫畫, ... 於 spectrumsoluciones.cl -

#67.二手漫畫收購

漫畫 書.書籍.cd.dvd.遊戲.ds.wii.ps.玩具.公仔.遊戲卡.家電製品.運動用品.釣具.樂器.舊衣.飾品.精品等14. 專營二手漫畫買賣同上門回收大量各類港-日漫畫 ... 於 ugu.steundester.nl -

#68.二手漫畫收購~ 漫畫人apk 破解

加入二手漫画买卖其实是个意外,去年11月有位朋友询问鍾进贺是否有意收购二手书。当时他没想过是漫画书,直到对方带他去仓库时,才发现现场有多达5万 ...1 мая 2021 г. ... 於 g9x8g.edition-eltern.com -

#69.大北投二手書店

大北投網路二手書店◇ (全省收購各類二手書◎新竹˙桃園˙台北縣市配合到府,其他外縣市賣書如需寄箱免出運費 ) (收購項目:各類二手漫畫˙輕小說. 於 long965.xlog.com.tw -

#70.桃園中壢市地區哪有回收二手漫畫~ 煩請知道的大大們相助

此文章來自奇摩知識+如有不便請留言告知標題:桃園中壢市地區哪有回收二手漫畫~ 煩請知道的大大們相助發問:中壢地區哪有在回收二手漫畫本人有開設奇摩賣場(但好像賣不 ... 於 hz7bfx7.pixnet.net -

#71.文青挖寶好去處!台北二手書店推薦名單,收購 ... - ShopBack

資深文青書迷都知道,二手書店絕對是挖寶好去處,找對地方買好划算,ShopBack精選人氣台北二手書店,不管你要買賣、給人收購,想要雜誌、童書還是漫畫,這些台北二手 ... 於 www.shopback.com.tw -

#72.【翻开漫画店旧时光/03】在凋零中为二手漫画寻找希望

加入二手漫画买卖其实是个意外,去年11月有位朋友询问鍾进贺是否有意收购二手书。当时他没想过是漫画书,直到对方带他去仓库时,才发现现场有多达5万 ... 於 www.sinchew.com.my -

#73.軼田書集-舊書回收 - 二手書

答:不一定,必須依書況…內容…市場需求等評估給予回饋額度。 一般具時效性雜誌(非當期)、 不成套漫畫、出版日期超過一年 ... 於 www.yi-jian.com -

#74.二手書籍買賣.二手漫畫.小說.文學書收購 - JB工商服務網

收購 各類:二手漫畫(少年\少女類),各類小說,近代文學書. ... 關鍵字:書報雜誌,二手書,買賣,二手漫畫,小說,書籍回收,二手書店,大北投. 於 www.tw66.com.tw -

#75.收購二手書/舊書 - 胡思二手書店

書籍收購會參考書況、出版時間、流通性等狀況估價。早期出版與珍本老書會另外評估! 收購書籍以文史哲藝術類為主,語言以中文、英文、日文為主。書籍量若是超過100本, ... 於 www.whose-books.com -

#76.[問題] 哪裡有在收購散裝舊漫畫- 看板C_Question - PTT網頁版

最近在整理家裡,一些舊的漫畫要清掉,都是有缺不是整套的, 如:棋靈王(缺18番外篇)、次元艦隊(1-28)、龍狼傳(1-34)、 第一神拳(50-76)、沉默艦隊、灌籃 ... 於 www.pttweb.cc -

#77.[問題] 二手漫畫收購或回收- 中壢 - PTT台灣在地生活

最近在整理房間清出了以前買的一些漫畫(都是少女漫畫~~) 剛打去中原語宸二手書店問有無收購,老闆說目前店裡已經很多了>"< 其實也不一定要賣掉,只是想要處理掉這些漫畫 ... 於 pttlocal.com -

#78.收購桃園區書友的:二手漫畫˙輕小說.近代文學書˙奇幻小說˙推理 ...

目前要開始在重新收購書籍營業˙新客戶˙老客戶如有買賣書˙可在聯繫請使用E-Mail或來電洽詢◇大北投網路二手書店◇ 外縣市賣書如需寄箱免出運費收購 ... 於 disp.cc -

#79.二手漫畫收購

五金工具. 專營二手漫畫買賣同上門回收大量各類港-日漫畫精品畫集同寫真集4,4 578 Nov 05, 2010 · 關於(2021更新)二手書回收。香港二手書店。上門收書。收購舊書Readtank ... 於 tj.biomifarming.nl -

#80.收購流程與辦法 - 金萬字書店

無法收購的書籍–. 金萬字二手書店對於以下情況,不提供收購服務. 色情書刊; 言情小說:出版日期超過兩年以上或有書釘; 漫畫:不成套漫畫、有書釘的 ... 於 www.kingbooks.com.tw -

#81.【冬天の日誌】如何處理不想看的輕小說跟漫畫呢? - 創作大廳

二手書店可以抱著一整箱的書到書店估價,書太多的話對方還可以到府收書,比較知名的有茉莉二手書店、雅博客二手書店等等,但是二手書店收購價都很低! 於 home.gamer.com.tw -

#82.《有吉弘行賣掉舊漫畫》感嘆二手收購價格太便宜破百集的航海 ...

《有吉弘行賣掉舊漫畫》感嘆二手收購價格太便宜破 圖片來自:https://sunri2525.blog.jp/archives/8255552.html. 電子書市場在近幾年蓬勃發展,許多人 ... 於 news.gamme.com.tw -

#83.推薦熱門【漫畫回收】精選網站及相關資 - InfoNimbus的部落格

當天或次日到府當場現金回收收購舊書收購二手書CD黑膠唱片收購回收.立...2007年6月21日... 你好,我有20本的漫畫,. 一些故事書,加一加大約40多本,. 於 infonimbus.pixnet.net -

#84.【高雄全系列】大高屏24間二手書店實地走訪短評

序言:二手舊書店,總帶給我對於閱讀的另一種溫度。時常能在字裡行間, ... 簡評:倉庫型舊書店,主要收藏漫畫還有童書,文學或其他類較少. *漫畫. 於 blog.udn.com -

#85.新竹・玫瑰色二手書店

鄰近新竹城隍廟的玫瑰色二手書店,兩萬本藏書各類皆有,清潔整理過,分類標示清楚,另有影音與雜誌。適合帶著爺奶/父母/朋友/孩子前來感受挖寶樂趣。地址:新竹市北區集 ... 於 rosecoloredbook.tw -

#86.大北投二手書店-收購各類二手書, 線上商店 - 蝦皮

收購 買賣各類二手書籍(0978611053) (另收音樂光碟,盒裝玩具) 露天賣場http://store.ruten.com.tw/beitou-book 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不 ... 於 shopee.tw -

#87.大北投二手書店- 收購各類 | 二手漫畫收購 - 旅遊日本住宿評價

二手漫畫收購,大家都在找解答。收購各類:二手漫畫(少年/少女類),BL漫畫,BL小說,近代文學書,奇幻小說,推理小說,武俠小說,輕小說, ... 於 igotojapan.com -

#88.[超幹] 茉莉二手書店是騙人的黑店!!! - PPT 短網址

以後要賣要買都再斟酌= = 05/21 15:56 推janson3106:以0.1%~1%的價格收購然後再已市價的7折到5折賣出過分! 12/25 08:32. 加入PPT粉絲團 · 縮網址 · 縮圖片 · 縮文章 ... 於 ppt.cc -

#89.二手書回收延續文本生命 - 東網

簡介:網上二手漫畫商店,店主自命「漫畫拯救員」,四出上門收漫畫,上網求售,偶爾更有開倉活動,漫畫迷可以去尋寶。 於 hk.on.cc -

#90.二手漫畫收購的推薦與評價,DCARD、PTT - 動漫小說追番指南

二手漫畫收購的推薦與評價,在DCARD、PTT、YOUTUBE和凱子包-Kaizbow這樣回答,找二手漫畫收購在在DCARD、PTT、YOUTUBE就來動漫小說追番指南,有凱子包-Kaizbow 網紅們 ... 於 acg.mediatagtw.com -

#91.【台北】漫畫專賣店_來去實體店買漫畫! - 幸福的大門

光華商場以前就是專賣二手書的,不乏也有漫書書,但後來就沒落了,蛙蛙和新瑞以前就在光華商場裡。所以,若想買二手漫畫,可以順道去光華看看,如今還剩兩 ... 於 a841121.pixnet.net -

#92.文青挖寶好去處!台北二手書店推薦名單,收購、買賣還能找好貨

跟著ShopBack 一起探尋藏身在街角巷弄裡的二手書店吧! 童書、漫畫、雜誌通通有,台北二手書店推薦清單. 找外文書看這裡:胡思二手書店. 於 blog.niceday.tw -

#93.在台北市收購舊書的二手店(包括漫畫、小說)

其中包括漫畫、網路輕小說等等的答:沒有~收書沒有公道的價格, 也沒有不錯的二手書店收購價格特別的好的, 因為~~收的好價格的二手書店絕對活不下去!! 於 aliie037.pixnet.net -

#94.捐書方式::財團法人陽光社會福利基金會

響應知識環保,陽光二手書募集活動與愛心協力書店合作,除了為愛書找到新主人,捐書的回饋金也將作為陽光燒傷及顏損生心理建基金。為了讓陽光合作的二手店家能夠更迅速地為 ... 於 www.sunshine.org.tw -

#95.二手漫畫收購飛搜購物搜尋- 第1 頁

吸血鬼騎士/書店收購的二手漫畫皆有書套1~11集整組100元 · (二手書店收購漫畫)香月日輪, みもり-地獄堂靈界通信1~3集漫畫三本特價80元 · 《全套二手書》完結連載漫畫福袋不 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#96.現場》二手書店店員的不尋常嗜好:讀被蟲蛀過的書

二手書店與瑕疵書相較於一般書店(我們通常偷偷將它稱作「新書店」販賣新書的店),「舊書店」或是稱「二手書店」的書籍來源主要是收購。二手書店買下 ... 於 www.openbook.org.tw -

#98.請問現時香港有哪些店收購二手漫畫? - Ans.fyi 參考答案

回答: 2 | 我有些不看的漫畫想出售不一定是全套不過也有十幾二十本純粹想賣掉請問現在有哪些店舖會收購呢? 於 ans.fyi -

#99.收購及販售二手商品的二手店・漫畫倉庫 - 零售貼文懶人包

收購 及販售二手商品的二手店「漫畫倉庫」!漫畫書.書籍.CD.DVD.遊戲.DS.Wii.PS.玩具.公仔.遊戲卡.家電製品.運動用品.釣具.樂器.舊衣.飾品.收購及販售 ... 於 retailtagtw.com