自由派左派的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AnneliendeDijn寫的 自由:民主的盟友或敵人?思考現代社會的形成與危機 和JonathanHaidt的 好人總是自以為是:政治與宗教如何將我們四分五裂(長銷經典紀念版)(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和網路與書出版所出版 。

淡江大學 日本政經研究所碩士班 徐浤馨所指導 佩德羅的 反新自由主義:社會運動與新政治力量的崛起——以日本,台灣及西班牙(2010-2020)為例 (2020),提出自由派左派關鍵因素是什麼,來自於新自由主義、新保守主義、民族主義、民粹主義、社運、新興政治力量。

而第二篇論文國立中央大學 亞際文化研究國際學位學程 林淑芬所指導 劉璧嘉的 衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織 (2020),提出因為有 火紅年代、左翼歷史、國族政治、社會運動、香港七〇年代的重點而找出了 自由派左派的解答。

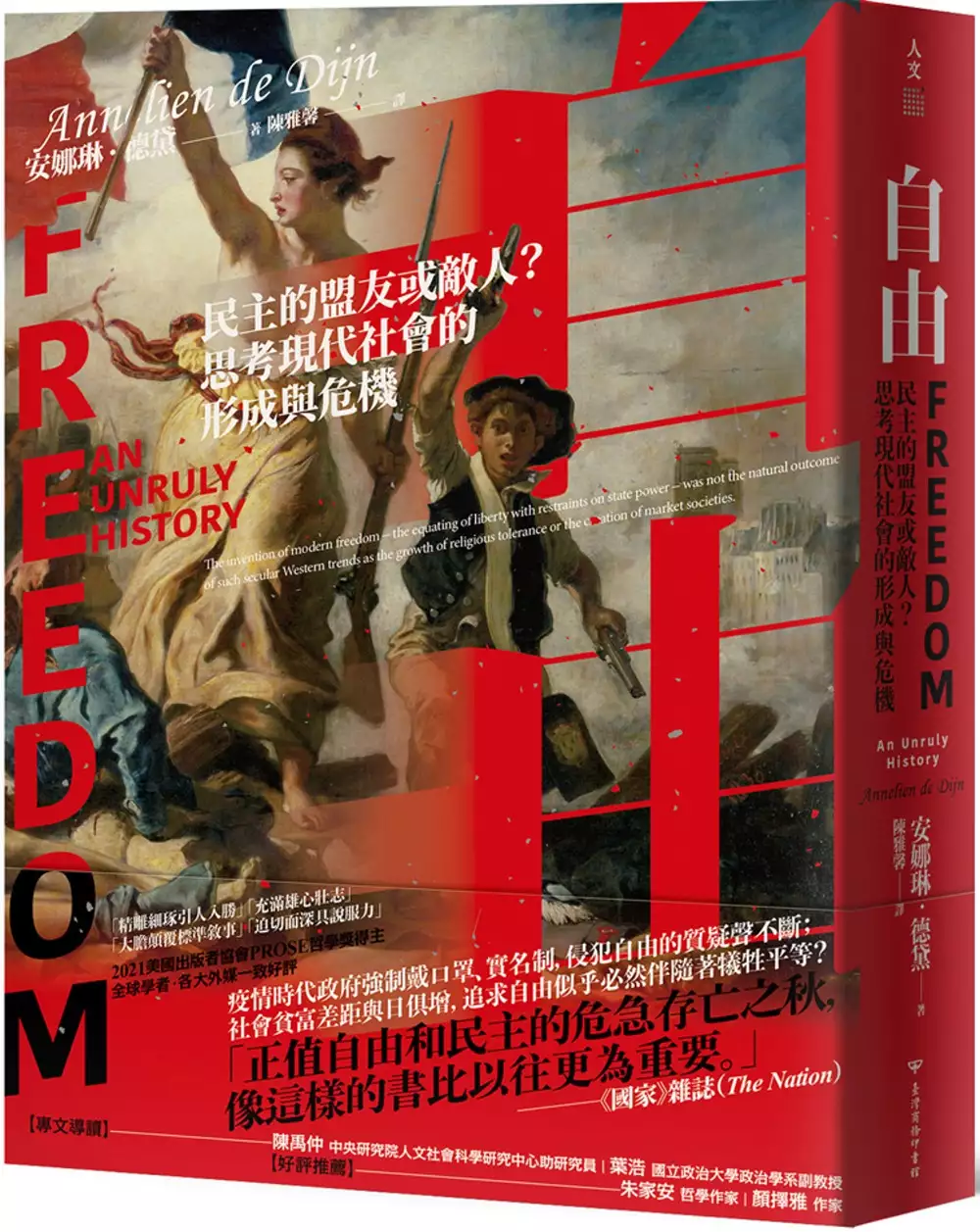

自由:民主的盟友或敵人?思考現代社會的形成與危機

為了解決自由派左派 的問題,作者AnneliendeDijn 這樣論述:

2021美國出版者協會PROSE哲學獎得主 全球學者.各大外媒一致好評 「精雕細琢引人入勝」「充滿雄心壯志」「大膽顛覆標準敘事」「迫切而深具說服力」 疫情時代政府強制戴口罩、實名制,侵犯自由的質疑聲不斷; 社會貧富差距與日俱增,追求自由似乎必然伴隨著犧牲平等? 從希臘城邦、法國大革命到極端政治的現代。 自由與民主業已分崩離析,究竟如何解決這個困境? 唯有追尋自由歷史的系譜,才能獲得解答! 在當代社會,自由被視為與生俱來,不可剝奪的權利,每個人都應有不可侵犯的個人領域,行使自身的意志,不被國家政府所拘束。可是,自由的定義並非始終如一,甚至我們現在熟悉的自由,是十九、二十世紀才重新

發明的產物。 從古代希臘城邦開始,自由一直都代表著人民自我治理的權利,能夠建立屬於自己的政府,換言之是一種「民主式」的自由。到了近代法國大革命、美國獨立革命的支持者,都一再強調要由人民組織政府、參與政府的決策。美國政治家派屈克・亨利就曾發表一句名言:「不自由,毋寧死」,表達支持民主自由的強烈決心。 可是,反對革命的分子卻認為,民主並沒有帶來所有人的自由,而是帶來多數人的暴政,才會造成後來法國大革命的無政府狀態、恐怖統治,因此他們提出嶄新的自由概念,認為應該限縮政府的權力,讓人們享有個人自主生活、生命財產的領域。這不僅是我們現代所熟悉的自由定義的誕生,更是自由與民主分道揚鑣的開始

。 此後,「自由」成為眾人爭論不休的話題,左派、右派、民主、專制的支持者都宣稱他們是自由的捍衛者,至今都是眾人爭論不休的焦點。二十世紀初的共產主義者認為,為了獲得真正的自由,讓人民擺脫被資本家奴役的困境,必須進一步解放經濟上的不平等。但諷刺的是,這樣的理解最終卻導致法西斯主義的崛起,後來墨索里尼、希特勒納粹政權的誕生。 因此,「在一個社會中,或者是作為一個社會,人如何獲得自由?」,正是本書要解答的課題,將審視兩千多年以來,在一般所稱的西方,如何去思考與討論政治上的自由。這段故事一路上會探究諸如柏拉圖、西塞羅、馬基維利、洛克與盧梭,以及當代的弗雷德里希・海耶克、以撒・柏林及漢娜・

鄂蘭等大名鼎鼎人物的思想,也觸及到那些政治思想上相對不為人知的人物,像是十九世紀編寫韋伯字典的諾亞・韋伯斯特,他就是第一個用美式英語來定義出「自由」(liberty)的人。在這段探索自由的漫長歷史中,我們尤其應該記住,對我們現代民主制度的締造者而言,自由、民主及平等之間並不存在緊張關係,始終是相互交織的。唯有釐清自由概念的演進過程,才能回到當代社會,捍衛生而為人的基本價值。 名人推薦(依姓氏筆畫排列) 專文導讀 陳禹仲 中央研究院人文社會科學研究中心助研究員 葉 浩 國立政治大學政治學系副教授 好評推薦 朱家安 哲學作家 顏擇雅 作家 「自由的實踐不

僅在於落實古典自由的人民主權,因為落實人民主權、卻未能擁有充分平等的政治,將會成為一個少數菁英擔憂資源重新分配,進而挪用現代自由概念以限縮人民主權的政治;而這也正是我們現有的政治。而正如德黛所說,也許擺脫如此困境的方式,唯有在現代政治裡,重申自由、人民主權、與平等這近乎三位一體的觀念集結。」──陳禹仲,中央研究院人文社會科學研究中心助研究員 「在一個少有人願意為民族的解放而犧牲,職業與愛情或許是人生最偉大的抉擇之民主時代之中,這樣一本企圖帶領人們重溫歷史更加淵遠流長的另一種自由,無疑是思想史之外更重要之意義。或許也是作者的真正書寫意圖。」──葉 浩,國立政治大學政治學系副教授

「雄心勃勃,令人印象深刻……探討了從古代世界、革命時代到冷戰時期,自由概念的另一段歷史,描繪了當今的自由概念──如不受政府監督或壓迫的自由──偏離其更經典和由來已久的自治定義的時刻……正值自由和民主的危急存亡之秋,像這樣的書比以往更為重要,因為我們的社會正在思考過去的遺產和未來的展望。」──《國家》雜誌(The Nation) 「一部精雕細琢、引人入勝、與我們時代密切相關的歷史。」──《科克斯書評》星級評價(Kirkus, starred review) 「發人深省……有助於解釋為什麼右派和左派的支持者,都聲稱自己是自治自由(Liberty)的保護者,卻對其意義抱持著截然不同的

理解……這本深入解析的思想史擁有遏止政治兩極化的潛力。」──《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「這本書大膽且充滿雄心壯志,將對我們如何思考自由在西方傳統中的地位,產生巨大的影響。」──薩繆爾.莫恩(Samuel Moyn),《不足:不平等世界中的人類權利》(Not Enough: Human Rights in an Unequal World)作者 「這本書既具權威,又相當精緻,是一部規模宏大的歷史。德黛成功以清晰和輕盈的筆觸,將過去的重量帶到了我們這個時代的自由及其脆弱性上。」──達林.麥克馬洪(Darrin M. McMahon),《神之怒:一段天才的

歷史》(Divine Fury: A History of Genius) 「德黛以非凡的廣度和博學,敘述了西方關於思考自由的全史。在這個過程中,她還深刻地顛覆了標準的自由主義敘事,使我們相信,我們今天所理解的自由──即獨自做自己事情的機會──是最近才發明的。對於歷史學家、政治理論家和所有喜歡偉大思想的讀者來說,這是一本重要的著作。」──索菲亞.羅森費爾德(Sophia Rosenfeld),《民主與真相:一段簡明的歷史》(Democracy and Truth: A Short History) 「德黛寫了一本驚人巨著,探討自由的歷史及其多樣的意涵。這本書討論的範圍廣闊、文筆

優雅、有著驚人原創的洞察力。在未來的許多年裡,我們都將持續閱讀這本書。」──麥克.祖克特(Michael P. Zuckert),《啟動自由主義》(Launching Liberalism) 「兩千年來,自由都被認為是民眾自治。但十九世紀的自由派和保守派,將自由重新定義為針對國家權力的個人權利保障,而民主式的平等則是對自由的威脅。這本適時的書提出了迫切且深具說服力的論述,在這個不平等與日俱增的年代,重新思考自由與民主。」──席普.斯圖曼(Siep Stuurman),《人文的發明:世界歷史中的平等與文化差異》(The Invention of Humanity: Equality an

d Cultural Difference in World History) 「本書為西方傳統中自由的定義,這個龐大而混雜的主題賦予驚人的清晰度。關於抵制民主的嶄新見解和措辭犀利的結論,讓任何對我們當前困境的源頭感興趣的人,都必須閱讀這本書。」──琳.杭特(Lynn Hunt),《歷史學為什麼重要?》(History: Why It Matters) 「一本精彩的書,寫得非常好、引人入勝,且令人信服。德黛提供了一個關於跨越兩千年的自由概念的全面歷史,認為像我們今天這樣將自由與有限政府連結起來,是一個非常現代的概念。」──海蓮娜.羅森布拉特(Helena Rosenblatt)

,《自由主義的失落歷史》(The Lost History of Liberalism)

自由派左派進入發燒排行的影片

森哲深谈(1327): 星期六的美国:华盛顿百万人“挺川”大游行,其它主要城市也举行“挺川”游行声援.

反新自由主義:社會運動與新政治力量的崛起——以日本,台灣及西班牙(2010-2020)為例

為了解決自由派左派 的問題,作者佩德羅 這樣論述:

比利時哲學家尚塔爾墨菲於2016年「民粹主義時刻」一文表示現在「歐洲正在民粹主義時刻之中,這等於我們民主制度的轉淚點」。莫非表示,阿根廷哲學家拉克勞對民粹主義的定義為:將社會分成兩個對峙的陣營,並動員,號召底層階級的人來對峙上層階級的人。筆者認為其民粹時刻的啟發點為80年代開始的新自由主義改革所造成的二零零八年國際金融危機。從此,全世界開始目睹一連串的社會反彈、新興政治力量與民粹主義的論述浮現。本文將從反新自由主義的觀點來分析日台西三國從2010年到2020年所出現的主要社運與新興政治力量的論述,並對此論述做比較。本文的第一章內容為學術世界最有權威並最普遍被接受的作者對新自由主義的定義與其新

自由主義理念的各面向的理論爬梳。第二章內容為日台西三國從80年代到現2020年的新自由主義改革的脈絡。第三章內容為日台西三國從2010年到2020年爆發的主要社會運動與其論述的比較。第四章的內容為日台西三國從2010年到2020年主要政治政黨與新興政治力量的論述比較。第五章內容為本文分析的結果,主要發現與結論。

好人總是自以為是:政治與宗教如何將我們四分五裂(長銷經典紀念版)(二版)

為了解決自由派左派 的問題,作者JonathanHaidt 這樣論述:

美國社會心理學大師海德特 改革道德倫理觀經典著作 心智一分為二,如同騎在大象上的騎象人,騎象人的工作就是服侍大象。 正義之心如同舌頭,有六種味覺受體。 人類是百分之九十的黑猩猩加上百分之十的蜜蜂。 道德凝聚人心,卻也令人目盲。 為什麼(自己以外的)每個人都好像是偽君子? 人人在談到心中視為神聖的目標時,都盲目得無法視物。 ▲人類的道德、正義感從何而來? ▲道德的多樣化為何這麼容易就讓一群好人分裂成幾群互有敵意、又不想相互瞭解的群體? ▲自由派和保守派心理特點與道德觀有何不同?為何右翼政治人物具有先天優勢,能烹調出選民喜愛的菜餚? ▲身處由政治與宗教所引起

的兩極化世界,我們可否運用心理學技巧去掉自己眼中的「正義」之刺? 人類的本質不僅是講道德,同時也愛說教、愛批評、愛論斷,著迷於正義,最後必然會變得自以為是——我是對的,你是錯的——造成二元對立的分裂局面。政治與宗教就是兩大角力場,人們相互打鬥,彷彿世界的命運有賴我們這方贏得每一場戰役。 社會心理學家強納森.海德特運用了二十五年來在道德心理學領域的開創研究,證明道德判斷並非源於理性,而是源於直覺。我們的心智一分為二,理性的騎象人就是要服侍情緒的大象,騎象人為大象直覺噁心或神聖的事物編造出各種論據理由,從而做出道德判斷。什麼才是合乎正義?以牙還牙、以眼還眼?己所不欲、勿施於人?道德

的基本原則如同舌頭有六種味覺受體:關懷、公平、忠誠、權威、聖潔與自由,組成世上林林總總的「道德母體」。道德母體相近的人走在一起,形成團體,我們先天既是自私的黑猩猩,但同時也是「人人為我,我為人人」的蜜蜂,為保蜂巢擊退入侵者,犧牲小我也在所不惜。蜜蜂般的天性促成了利他主義、英雄主義,也帶來了戰爭、種族屠殺⋯⋯ 道德凝聚人心,卻也令人目盲得看不清事實。本書以神經科學、遺傳學、社會心理學、演化模型等最新研究結果,闡釋人類難以和睦相處的原因,進而幫助我們瞭解自身的侷限與潛力,放下道德主義標準,運用心理學技巧,分析人世間這場遊戲。我們都該心知,自己不過是個自以為是的偽君子。 【本書獲以下

學會、媒體評選為年度好書】 《衛報》(心理學類暢銷書) 《展望》雜誌(Prospect Magazine) 《子午線》雜誌(Meridian Magazine) 《商業策略》雜誌(Strategy + Business)(最佳商業類書籍) 《至善》雜誌(Greater Good Magazine) 英國心理學會(The British Psychological Society) 索卡洛廣場書獎(Zócalo Book Prize) 人格與社會心理學學會(The Society of Personality and Social Psychology)媒體書籍大

獎 好評推薦 【媒體讚譽】 「此一曠世巨作大幅增進人類對人性的瞭解……海德特尋求的不僅是勝利,更是智慧,因此《好人總是自以為是》才會如此值得一讀。」——《紐約時報書評》 「內容很有意思,見解十分深刻……可以想像他擺出的主要姿態猶如一位雄辯無礙、口若懸河、目光敏銳的愛國人士,他站在美國政治領域相互交戰的派系之間,力勸大家努力理解彼此觀點,別再妖魔化彼此、大肆抨擊對方、爭個你死我活……據我判斷,海德特真正的貢獻在於邀請大家坐下來好好談談。」——《華盛頓時報》 「《好人總是自以為是》如此引人注目,原因就在於它順暢地融合了淵博的學識和有趣的消遣,而且作者顯然樂於挑戰

慣有思維⋯⋯其核心論點如下:我們的道德觀多半與生俱來,能凝聚我們的向心力,卻也使我們目盲,無視於形態不同的道德觀。這論點不但簡單,也立論良好。——《衛報》 「精妙的散文……海德特寫出精彩佳作,猶如一道新穎又有創意的明光,照進了道德心理學領域,呈現的中心思想更能引發廣泛討論。」——《科學》雜誌

衝擊「香港七〇年代」神話:火紅年代社會運動的思想、情感與組織

為了解決自由派左派 的問題,作者劉璧嘉 這樣論述:

本論文的問題意識循著「火紅年代」與「香港七〇年代」神話之間的矛盾和張力,以火紅年代這段「失敗者的」的歷史作為突破點,試圖複雜化從「七〇年代神話」而來的「香港人」身份認同。尤其是貫穿於火紅年代討論的「中國問題」,除了是關乎身份認同,有些時候甚至是折射出超越國族身份認同的政治範圍,而應該被理解為第三世界左翼政治對「國族政治」與「左翼政治」該持有什麼關係的問題意識。本論文的在研究框架用了歷史化的方法去書寫火紅年代從1967到1976年的史前史及發展,把並從情感、思想與組織為切入點,研究了六七暴動的左派和極左派、火紅年代中自發毛派、無政府主義者、托派、國粹派、社會派在第一波中文運動、《盤古》、《70

年代雙週刊》、珠海事件、保釣運動、反貪污運動、反加價運動、四報聯刊事件、「認識中國」活動中的實踐。同時,論文也拉入了文革造反派、西方新左翼、美國保釣運動等進行參照,以說明火紅年代與其他地方的社會運動及左翼運動的關係。