胖男平頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡大寫的 單行向北:336公里的單程票(全) 和MichaelHarris的 獨處七日:找回被剝奪的心靈資源,全新思考、理解自己、靠近他人都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自長鴻出版社 和日出出版所出版 。

輔仁大學 體育學系碩士班 張宏亮所指導 王麗玲的 新莊市國中學生運動參與現況、運動認知與體適能之研究 (2009),提出胖男平頭關鍵因素是什麼,來自於運動參與現況、運動認知、體適能。

單行向北:336公里的單程票(全)

為了解決胖男平頭 的問題,作者蔡大 這樣論述:

★《奉神》好評不斷,熱銷加印!蔡大2020年真人實事創作,北漂青年的野望與哀愁。 ★從高雄到桃園,從造船到造車,336公里的差距換來了什麼? ★隨書贈:「單行向北」單面彩色全幅拉頁(272 mm×210mm) 夢想繽紛多彩,搭上童年列車往哪都能到達。 但長大後的人生往往卻是「要哮無目屎,要哭無路來」。 阿基米德曾說:「給我一個支點,我就可以舉起地球。」 不過即使給我數座千斤頂,我再也撐不起小時候那一個個美好又純真的夢想了。 [故事簡介] 直到許多年後我才明白,所謂的出社會,其實只是代表兩件事。 賺錢、人生。 賺錢難,人生更他媽難。 他

們是國內首屈一指造車廠的基層作業員, 濕熱的工作環境、火花粉塵滿天飛、輪夜班、週末加班,全是常態。 體力活當然苦,一名認分工作的北漂青年阿玉卻不嫌棄, 只為有朝一日轉正職,獲得更多的薪水、更好的福利, 然而,他們這群簽約的期間工卻陷入主管們的派系鬥爭裡…… 站錯邊、被冷嘲熱諷、遭受誣陷,阿玉一點也不快樂, 可他不能辭職,因為除了焊接,他什麼都不會; 他也不敢回老家,白色謊言一再堆砌在母親面前, 小時候想當頭家的雄心壯志全被殘酷的現實磨成了笑話。 為求有更多的收入,阿玉開始週末到禮儀社打工, 老闆是昔日的黑道老大,辦法事竟也兼喬事,讓他剉到想逃, 而老

闆女兒曾子蕎的酸言損語,使他更加自卑怨天。 直到遠在高雄旗津的母親倒下,阿玉再度繞回那個艱難的抉擇── 他,該回家嗎? 三十而立的年紀,我的生活裡只有埋頭工作。 「我真的不知道自己還能衝啥,厝買不起、好車也買不起……」 「啊是一定要有厝有車才可以過生活膩?你講這是你的目標?幹!三小目標!你這叫做執念啦!」 ──所謂的人生,是為了夢想前進,還是在不知不覺間被執念綁住?

新莊市國中學生運動參與現況、運動認知與體適能之研究

為了解決胖男平頭 的問題,作者王麗玲 這樣論述:

本研究目的主要在了解新莊市國中學生運動參與現況、運動認知對體適能的影響。本研究採用問卷調查法以分層隨機抽樣方式,以新莊市新莊、新泰、中平、頭前、福營等五所學校,三個年級共520位學生為研究對象,實施運動參與現況、運動認知問卷調查及體適能檢測。將所獲得之資料以描述統計、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、pearson積差相關、薛費法事後比較等統計方法處理,進行比較分析與討論後,得到以下結論:ㄧ、新莊市國中學生在運動參與現況方面,男學生規律運動習慣比例 高於女學生。在各年級間則呈現年級愈高,沒有規律運動習慣的 比例也愈高。二、新莊市國中學生在運動認知方面,男學生高於女學生。在各年級

間亦呈現年級愈高其運動認知愈高。三、新莊市國中學生在整體體適能表現方面,男學生雖然高於女學生,但未達顯著。在各年級間顯示出九年級顯著高於八年級,八年級顯著高於七年級。四、新莊市國中學生在不同運動參與現況與體適能間達顯著差異,即 表示不同運動參與現況,會影響其體適能成績表現。五、新莊市國中學生在整體運動認知成績表現與體適能間達顯著正相 關,顯示國中學生之運動認知越好,體適能越佳。 根據本研究發現,運動參與現況與體適能之好壞有關,在國中階段盡早培養休閒運動習慣與興趣,是將來規律運動習慣及終生休閒運動的基礎,學生時期若擁有較佳的運動認知對其體適能的提昇將有正面的提昇作用。

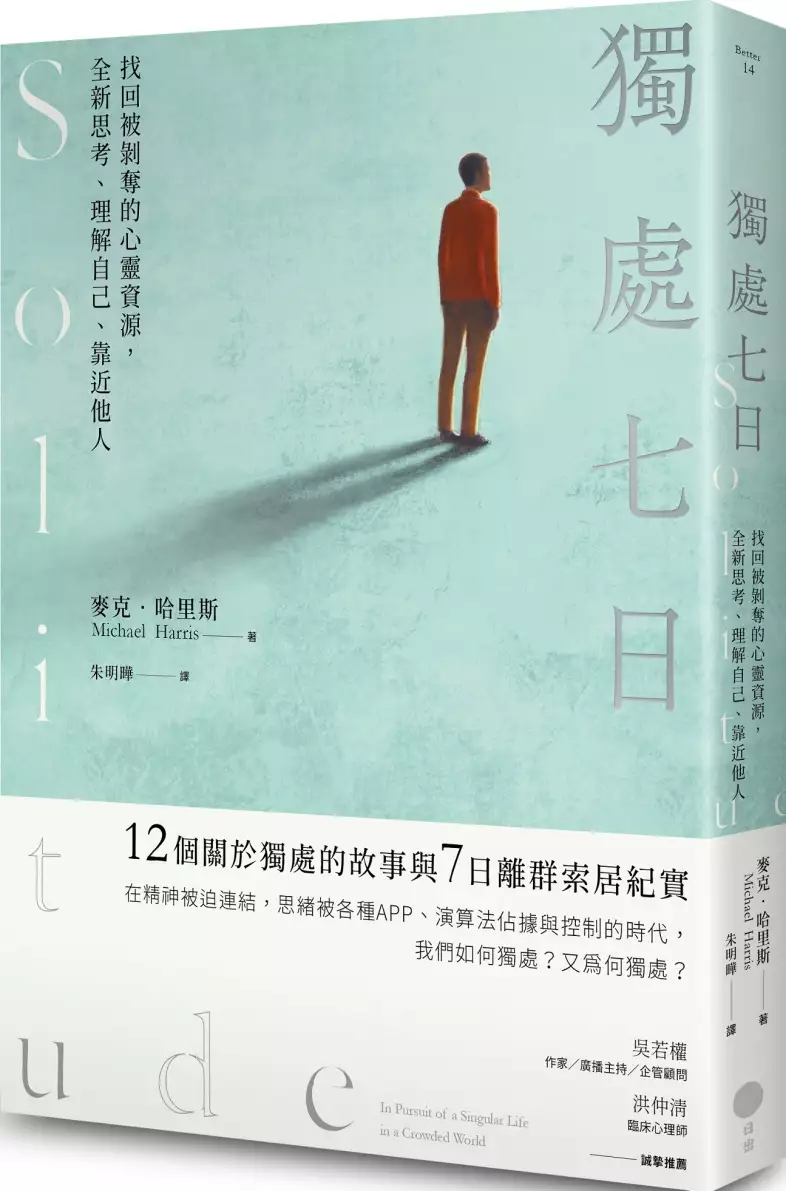

獨處七日:找回被剝奪的心靈資源,全新思考、理解自己、靠近他人

為了解決胖男平頭 的問題,作者MichaelHarris 這樣論述:

如何獨處?又為何獨處? 一九四九年, 伊迪絲‧伯恩醫生因間諜罪遭匈牙利政府逮捕, 展開了七年又五十九天暗無天日的單獨囚禁, 但她並未因此陷入絕望與瘋狂, 而是發揮獨處的藝術, 為自己構築了一個富饒且無人可摧毀的精神世界。 半世紀後,加拿大作家麥克‧哈里斯被其因獨處而產生的龐大心靈能量震撼, 開始探索人類與獨處的關係, 以自身獨處七日的歷程,揉合腦科學與心理學研究, 闡述「獨處」之於人類心靈的必要性, 以及如何在資訊超載與過度社交的年代, 重拾獨處的能力,運用獨處的能量,享受獨處的美好。 ◎我們越來越容易感到孤獨,越來越無法忍受

獨處。 社交,是應對孤獨的常見方式, 網路科技也讓社交看似唾手可得,但人們卻比任何時候都更容易感到孤獨。 在Google用英文搜尋「恐懼」,搜尋列會自動出現「恐懼獨處」, 若是輸入「害怕沒有」,則會自動出現「害怕沒有手機」。 無處不在的科技與網路, 讓我們不再能真正的獨處、不知道怎麼獨處, 不停進食社交燃料,卻得不到滿足, 面對突如其來的空白,不知所措且難以忍受, 失敗的獨處,讓我們害怕孤獨。 ◎獨處,是珍貴的心靈資源。 「在獨處中,激起感情萬千;在獨處時,我們最不孤單。」 ──英國詩人 拜倫(Lord Byron) 獨處

讓我們得以從焦慮的蜂巢式集體心智中解脫出來,思緒馳騁、靈感迸發; 獨處讓我們不再盲從,不怕面對真實自我; 獨處讓我們可以釐清並鞏固與他人的關係。 這項珍貴的心靈資源, 正不斷被網路與科技蠶食與流失, 我們被迫連結,精神世界被各種APP、演算法佔據與控制。 透過十二個關於獨處的故事,與哈里斯的七日離群索居紀實, 審視每個際遇,享受它的美好, 獲取只有在真正安靜下來的時候才能收到的禮物, 找回本該屬於自己的心靈領域。 你也將知道,哪些地方雖然沒有藩籬,卻值得我們傾力捍衛。 好評推薦 吳若權(作家/廣播主持/企管顧問) 洪仲清(臨床

心理師)