耐人尋味造句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦維吉妮亞.吳爾夫寫的 普通讀者:吳爾夫閱讀隨筆集(全新典藏版) 和余學林的 從中二病至決定主義是一種慣例行走都 可以從中找到所需的評價。

另外網站耐人尋味造句完整相關資訊也說明:耐人尋味 | 造句救星2013年3月3日· 【耐人尋味】. 注音一式, ㄋㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˋ. 注音二式, nai ron shiun wei. 相似詞. 相反詞. 解釋, 意味深遠雋永,值得人 ...

這兩本書分別來自遠流 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系在職進修碩士班 高秋鳳所指導 蘇毓玲的 理性與感性的共鳴──《楚辭‧九章》研究 (2012),提出耐人尋味造句關鍵因素是什麼,來自於楚辭、屈原、九章。

而第二篇論文淡江大學 中國文學系 范銘如 所指導 江衍宜的 「細述」衷情──朱西甯小說研究 (2000),提出因為有 朱西甯、細節描述、反共文學、懷鄉文學、性別政治、內奧米肖爾、昇華、雌雄同體的重點而找出了 耐人尋味造句的解答。

最後網站時間讓人變了味的意思是 - 貝塔百科網則補充:意思深刻而耐人尋味的詞語是什麼. 1樓神奇女俠1意味深長ywishnchng指的是含蓄深遠,耐人尋味。造句讀之愈久,但覺意味深長。2別有深意b.

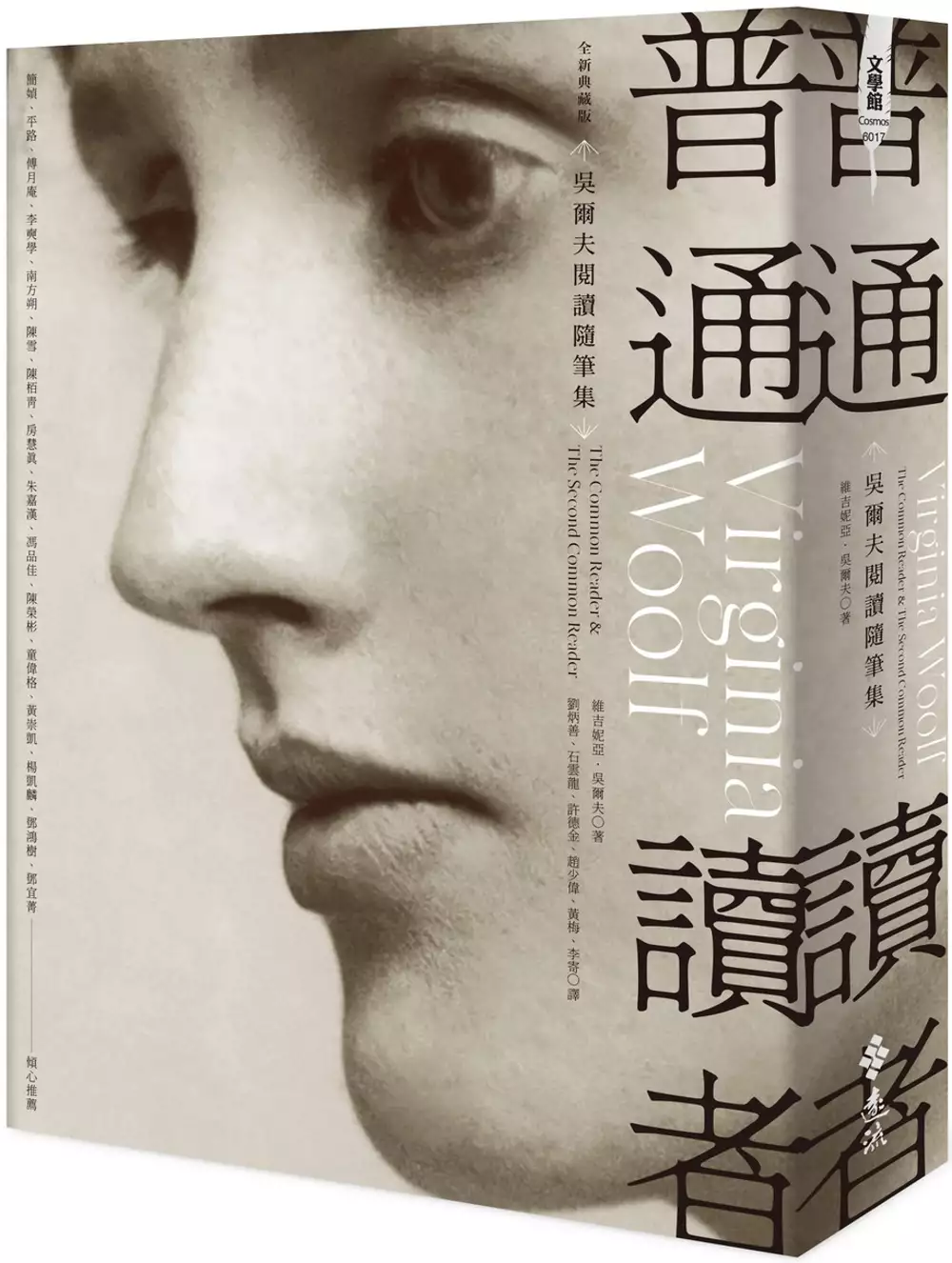

普通讀者:吳爾夫閱讀隨筆集(全新典藏版)

為了解決耐人尋味造句 的問題,作者維吉妮亞.吳爾夫 這樣論述:

普通讀者,不同於批評家和學者。……他讀書,是為了自己高興,而不是為了向別人傳授知識,也不是為了糾正別人的看法。──〈普通讀者〉 一個人能給另一個人提出的關於閱讀的唯一建議,就是不要聽取任何建議,只須依據自己的直覺,運用自己的理智,得出屬於你自己的結論。──〈我們應當怎樣讀書?〉 這是維吉妮亞.吳爾夫對閱讀簡單而純粹的態度,在本書中,她以隨筆的形式,沒有教條、不帶成見、無拘無束地談著自己對作家與作品的印象,而她的對象,就是與她同樣熱愛閱讀的「普通讀者」。 博覽群籍的吳爾夫,以平易的筆調,如數家珍地為我們介紹了康拉德、契訶夫、勃朗特姐妹、珍.奧斯汀、蒙田、托馬斯‧哈

代,以及我們不熟悉的一些作家的生平、作品、寫作生涯和趣聞軼事。她讓這些人物起死回生,在讀者面前活靈活現,字裡行間不時流露她特有的敏銳、機智與幽默,讓向來被視為枯燥的文學評論發出迷人的異彩。 從吳爾夫的漫談中,能清楚感受到她對閱讀的熱愛,以及她對文學、歷史、人生的細膩觀察與思考。想讀懂吳爾夫,本書絕對是最容易入門的作品。 本書特色 ★維吉妮亞.吳爾夫最平易近人的作品 ★特邀金鼎獎、金蝶獎得獎圖書設計師楊啟巽,以進口新浪潮紙與書名燙黑設計全新封面 ★雅俗共賞,讀來像是午后時光的閒聊,但又能不時感受到吳爾夫的博學與特有的敏銳和活力,以及她對文學、歷史、人生的細膩觀察與

思考;更重要的是,你必然會被她對閱讀的熱愛所感染。 好評推薦 簡媜(作家) 平路(作家) 傅月庵(資深編輯人) 南方朔(作家、評論家) 李奭學(中研院中國文哲研究所研究員) 莊信正(美國印第安那大學比較文學博士) 陳榮彬(台大翻譯碩士學程助理教授) 陳雪(作家) 朱嘉漢(作家) 鄧鴻樹(臺東大學英美語文學系副教授) 馮品佳(國立交通大學外文系終身講座教授) 童偉格(國立臺北藝術大學戲劇系講師) 黃崇凱(作家) 陳栢青(作家) 房慧真(作家) 楊凱麟(國立臺北藝術大學藝術跨域所教授) 鄧宜菁(清華大學英語教學系副教授

) ● 夾敘夾議,討論作品時不忘介紹作者;深入淺出(幾乎從來不用批評術語),使文章富有情趣,使讀者愛不釋手。……《普通讀者》就是這位博學深思的小說家、散文家和讀書人殷殷為她所謂「偉大的讀者共和國」留下的雅俗共賞的床頭書。──莊信正,美國印第安那大學比較文學博士 ● 隨筆這種自由卻誠實,貼近於自身生命對讀者訴說的文體,最適宜展現吳爾芙的文字與思想魅力。在隨筆中,我們見到吳爾芙平易近人的一面,如此聰慧、博學、優雅且意外的幽默。如果還沒太多機會閱讀她的隨筆作品,《普通讀者》是最好的入門。──朱嘉漢,作家 ● 「閱讀樂趣」正是《普通讀者》的關鍵詞。……早在現代小說萌芽之初,

吳爾夫已有先見之明:普通讀者是文學的守護人。沒有讀者就不會有文學。因此,吳爾夫以身為讀者為榮。──鄧鴻樹,臺東大學英美語文學系副教授 ● 吳爾夫喜歡閱讀也享受閱讀。當她以深入淺出的方式,生動的語彙和譬喻,創造出一個又一個動人的場景,讀者亦如沐春風,不由自主沉浸其中,感受到閱讀的樂趣和愉悅。──鄧宜菁,清華大學英語教學系副教授

理性與感性的共鳴──《楚辭‧九章》研究

為了解決耐人尋味造句 的問題,作者蘇毓玲 這樣論述:

屈原以一獨立作家的身分,在《詩經》寫實文學之後自鑄偉辭,另闢中國浪漫文學的藝術道路。一方面固然肇基於其本身優越的創作天才,二方面也與其生活的時代背景及本身的思想意識相關。〈九章〉誠然不若〈離騷〉般想像宏肆,也不似〈天問〉般氣鑠古今,但作為一組融強烈政治性與濃郁抒情性於一爐的生命組詩,它不僅揭示了屈原生命各個歷程的現實遭際、心靈困頓,也彰顯了屈原可與日月爭光的精神人格。 本論文將〈九章〉研究分為「創作背景」、「內容探討」、「形式析探」及「文學價值」四大面向,試圖透過屈原其人與屈原其文的綜合性理解,更深入地體察〈九章〉文字中耐人尋味之處,一窺屈原深層的內心世界。 首先,對於〈九章〉創作背

景的認識乃分從「時代氛圍與思潮」、「楚民族精神特質」以及「屈原思想意識之基點」三面向切入。從戰國時代弱肉強食、競進爭強的國家意識出發,衍生出各家思想流派針對現實環境的各自對應之方,配合文本的舉證歸結出屈原思想是儒家、墨家、道家、稷下學派的有機結合,而他「入則與王圖議國事」、「出則接遇賓客、應對諸侯」的政治角色亦表現出縱橫家的特質。再從屈原生長的楚地特有文化質素來看,「辟在荊山、蓽路藍縷」的先祖基業讓楚人以「輔有蠻夷、以屬諸夏」為自我民族定位;而長時間與南蠻文化的交流,使楚人仍保有豐盈的神話思維與宗教信仰,形成政治理性與浪漫個性兼融的民族特質。而屈原思想意識之基點,一方面以其感性思維對民族血緣展

現絕對的認同;另一方面又以其理性意識對個體人格與國家命運表現全然的關注,集「滾熱的感情」與「冰冷的頭腦」於一身。 其次,在解讀〈九章〉內容方面,本論文既非以通盤角度分析其思想意識,也非將九篇文章各自獨立解析,而是結合屈原的生命歷程,歸結出「以道自任之理想」、「罹讒見疏之怨憤」、「國身一體之悲慨」、「自沉汨羅之抉擇」四個子題。屈原之「道」,一言以蔽之即是對「美」的堅持;分而言之即是落實「美德」與「美政」的人生理想。〈橘頌〉是青年屈原透過對橘的歌頌,表達他不隨波逐流的獨立人格,是對美德的宣誓與執著。而透過〈惜誦〉的自我表白,〈抽思〉與〈思美人〉的怨慕情懷,屈原儘管遭受仕途上的挫折,仍鍥而不捨地重

申好美脩能的自我堅持,這是他對理想中美政的企慕與努力。及至〈哀郢〉、〈涉江〉二篇,對國君已再無眷顧期盼之意,取而代之的是對君王蒙昧愚行的揭露與對國族的眷戀之情。這是屈原將原本投注於君王身上的理想返歸己身,且將宗族情懷更集中關注於楚民族命運的思想轉捩點。最後,向來被視為屈子臨絕之音的〈惜往日〉、〈悲回風〉、〈懷沙〉三篇,一方面表現了屈原對「知」與「時」的焦慮;二方面揭露了或「遊」或「羈」的掙扎,終歸於以「向死之姿」──自沉汨羅作結。它揭示了屈原至死不屈的鬥爭精神,更成就了屈原人格價值的尊嚴。 第三,在解析〈九章〉形式部分,分從「謀篇佈局」、「意象營造」、「遣詞造句」三方面著手。「謀篇佈局」一節

將九篇文章分為三組,分別是「出入時空的紀行式結構」──〈哀郢〉、〈涉江〉、〈懷沙〉;「直賦其事的抒懷式結構」──〈惜誦〉、〈惜往日〉、〈抽思〉、〈思美人〉;「感物生情的比興式結構」──〈橘頌〉、〈悲回風〉。「意象營造」一節則透過動植物意象、人物意象、神話意象以及遊觀意象的分析,建構屈騷藝術的主觀情意與美學之極則。「遣詞造句」一節雖看似枯燥單調,實則楚語楚聲的援引讓屈騷除了文字畫面之外,又多了聲情之美,也強化了屈騷鮮明的地域特色。上承《詩經》四言體式並加以擴充延展的長言句式,配合「兮」字的靈活運用、雙聲疊韻詞與連綿詞的大量出現,在在添深了纏綿悽愴的情意,是詩情與聲情的完美結合。 最後,〈九章〉

由於其植基於現實卻又抒之以怨情的特殊創作背景,在文學上自有其不可抹滅的價值。從藝術表現來看,它輔助了屈騷美學系統的建立,奠定面向現實憂患的創作意識、質文相生的思想內涵以及虛實相生的表現手法;從作家風格來看,它展示了同為血肉之軀的屈原,在坎坷的政治生涯中由困頓掙扎以至超越得永生的歷程,為後世樹立了堪為楷模的人格範型;從文學發展來看,它更開啟了諸多創作的題材,不管是香草美人的意象典型,或是登臨望歸的行動模式,甚至是對自然萬物的體察與關注,這些種子在〈九章〉中萌芽,而在悠遠的文學道路上各擅勝場,綻放無限風華。

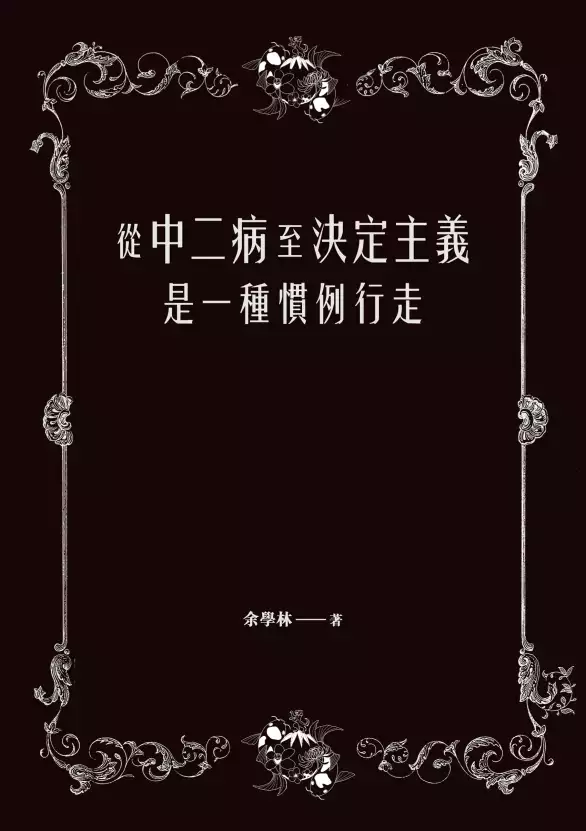

從中二病至決定主義是一種慣例行走

為了解決耐人尋味造句 的問題,作者余學林 這樣論述:

中二病,是源自日本的網路流行語,泛指一種自我認知心態,用以形容經常自以為是地活在自己的世界裡──就像中學二年級生般。但若甘於舒適便不會選擇以詩言說;若安於標準化我們就不會臣服於多數決。仔細想想,這不就是一個正常人開始以寫詩來認知並定義世界的過程之一嗎? 詩集內容若用電影來比喻,〈西邊的長詩〉散發著大衛林區(David Lynch)電影的超現實驚悚感、〈艾莉〉折射出安哲羅普羅斯(Theodoros Angelopoulos)作品的抒情優雅,〈當記憶一覺醒來的時候〉錯綜細膩又帶著黑色幽默、彷若一座由今敏打造的邏輯迷宮,〈五十年後誰來?〉創造出諾蘭(Christopher Nolan

)式的視覺奇觀與時空轉換。 作者精通中、英、日三種語言,巧妙的揉合不同語境,超然呈現詩的多元發展。讀「余詩」就像觀看一個豐富的影音串流平台,世界讓我們遍體麟傷,但傷口不會是枷鎖,而是會被某種莫可名狀之物觸及內心深處,讓遺忘已久的小宇宙重新開始核融合。 本書特色 ★ 余學林精通中、英、日三種語言,巧妙的揉合不同語境,超然呈現詩的多元發展。 ★ 讀「余詩」就像觀看一個豐富的影音串流平台,讓遺忘已久的小宇宙重新開始核融合! ★ 蘇紹連、羅拔、洪書勤誠摯推薦! 名人推薦 詩人、評論家/蘇紹連 詩人/羅拔 詩人/洪書勤 萬花筒般繽紛絢麗的《從中二病

至決定主義是一種慣例行走》是詩壇巨作,長達16字的詩集名稱恰恰好呼應了學林詩作的雋永,而我讀它的次數早已遠超過詩集的名稱字數。──羅拔 學林的詩並不僅僅只是橋樑,而是某種祕而不宣卻又迅速蔓延、通達如蟲洞般的戰鬥意志,直擊人心。──洪書勤

「細述」衷情──朱西甯小說研究

為了解決耐人尋味造句 的問題,作者江衍宜 這樣論述:

朱西甯是台灣文學裡重要的作家之一,其創作時間橫跨將近半世紀,生產了近三十部的小說,然而直到九O年代初期為止,文學批評家很少予以一客觀的評價。其因難免與早期「反共文學」、「戰鬥文藝」政策所形成一群集團色彩濃厚的軍中作家有關,此外七O年代籠罩一片本土性自覺意識的氛圍,也使得朱西甯小說的高度技巧,在社會性美學的基礎上,注定要受到冷落。 然而在那個屬於戰亂紛乘、「想說不能說,不想說卻又不得不說」的裂變時代裡,對於一位能孜孜不息的熱衷於寫作的作家而言,實在不能不使後生晚輩投以許多關愛的眼神。尤其是一位長期浸淫在小說、歷史、政治(國族/鄉土)中思考的作家,其小說裡所糾結的意

涵與處處隱匿的玄機,永遠是論者值得挑戰的精彩戲碼。 本篇論文所討論的乃是以朱西甯的小說文本為閱讀的主體,分析其「反共懷鄉」年代迄「鄉土論戰」意識形態狂飆時期,在男性家國觀念下,以性別思考為起點,其中建構與解構的問題。本篇論文的企圖在於從中解釋朱西甯於現代中國/台灣文學史裡所扮演的關鍵性,因此我所援引的例證,多半偏重於早期被批判為「反共」與「懷鄉」之作。由於朱西甯小說所呈現出來的風格複雜而多樣,因此我所觸及到的主題至少會涵括三個面向:文學與歷史的辯證思考、國家論述與個人話語在文學中的表現、性別身份在國家觀念上的建構與解構。 本篇論文倚賴肖爾

(Naomi Schor)提出「細節描述」的思考方式。這種細節描述的寫作技巧,既是作者想像中國,安頓生命的方法,也是對傳統小說史觀的質疑,甚至可以說是對文學的歷史敘述,過份化約一種文學現象或文學成品的挑戰。朱西寧經常透過對人事景物絲毫不差的精緻描寫,再現鄉土情懷,安頓一己在異鄉的生命,同時這個以細節為主的敘事體,一方面是墮入慾望的泥淖,另一方面是這些流離傷逝者的故園鄉愁、愛慾瞋癡,在神性朗朗的觀照中得到「昇華」。此等在形式上,利用傳統中被認為與某些女性特質化解不開的細節/陰柔,與當時反共年代強調寧死不屈之剛烈性質,恰形成性別理論裡「雌雄同體」(Androgyny)的觀念。藉著文本中書寫策略的分

析與論證,將有助於讀者體察朱西甯小說在時代中的轉變,並一改過去文學史整體的評價,給予讀者不同面向的解析與觀察。

耐人尋味造句的網路口碑排行榜

-

#1.耐人尋味| 造句救星| 3C資訊王-2021年10月

這個遊戲設計的很精密,讓人一玩再玩、耐人尋味。 (此為入殮師的句子,因錯字&標點符號而代為重發。 )這塊蛋糕香甜可口,值得人細細品嘗,耐人尋味這塊蛋糕香甜可口、 ... 於 digitalsolute.com -

#2.小三超難造句…媽崩潰求救網笑翻:中國的肺炎是什麼? | 生活

小朋友現在的作業,時常難倒一票家長,不過也發生許多趣事。有位媽媽就抱怨,才小學的三年級的兒子作業造樣造句,讓她直呼「怎麼這麼困難? 於 www.setn.com -

#3.耐人尋味造句完整相關資訊

耐人尋味 | 造句救星2013年3月3日· 【耐人尋味】. 注音一式, ㄋㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˋ. 注音二式, nai ron shiun wei. 相似詞. 相反詞. 解釋, 意味深遠雋永,值得人 ... 於 culturekr.com -

#4.時間讓人變了味的意思是 - 貝塔百科網

意思深刻而耐人尋味的詞語是什麼. 1樓神奇女俠1意味深長ywishnchng指的是含蓄深遠,耐人尋味。造句讀之愈久,但覺意味深長。2別有深意b. 於 www.beterdik.com -

#5.戰戰競競造句 - Ayvgc

用耐人尋味造句:1,直沁人用耐人尋味造句:1,看到這些新兵還沒上戰場,甜絲絲的味道沁人心脾。4,甜絲絲的。2,這是重要原因之一。 於 www.lightthewayink.co -

#6.耐人寻味造句_耐人寻味的例句 - 趣词词典

趣词词典为你提供耐人寻味造句,耐人寻味的例句的查询服务。 ... 伦费鲁太太是上校的遗孀,不仅在教养方面无懈可击,而且她的抱怨也耐人寻味。 用耐人寻味造句挺难的, ... 於 www.quword.com -

#7.耐人尋味造句,耐人尋味怎麼造句用耐人尋味造句 - 嘟油儂

耐人尋味造句 ,耐人尋味怎麼造句用耐人尋味造句,1樓匿名使用者一老人的這些話寓意深長,耐人尋味。二回顧建國以來的歷史很多地方都耐人尋味。 於 www.doyouknow.wiki -

#8.耐人尋味造句救星完整相關資訊

耐人尋味 | 造句救星2013年3月3日· 【耐人尋味】. 注音一式, ㄋㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˋ. 注音二式, nai ron shiun wei. 相似詞. 相反詞. 解釋, 意味深遠雋永,值得人 ... 於 najvagame.com -

#9.耐人尋味的意思_耐人尋味造句、读音- 成语大全

成语耐人尋味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人尋味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人尋味造句、故事、解释、出处等详细信息 ... 於 chengyu.557400.com -

#10.耐人尋味- 解釋、用法、例句- 國語辭典

耐人尋味. ㄋㄞˋㄖㄣˊㄒㄩㄣˊㄨㄟˋ. nài rén xún wèi. 解釋. 意味深遠雋永,值得人反覆尋思、體會。例他的散文言詞雋永,耐人尋味。 國語辭典簡編本. 解釋. 於 dictionary.chienwen.net -

#11.耐人尋味中耐的意思? - 雅瑪知識

【出處】:清·無名氏《杜詩言志》卷三:“句句字字追琢入妙,耐人尋味。” ... 問題一:用耐人尋味造句1、看了這部小說,真是令人耐人尋味啊。 於 www.yamab2b.com -

#12.耐人尋味是什麼意思,耐人尋味的解釋,造句,成語故事,英文翻譯

耐:禁得起;尋味:探索體味。意味深長,值得人仔細體會琢磨。 [耐人尋味]成語出處. 清·張貴勝《遣愁集·卷 ... 於 iccie.tw -

#13.用耐人尋味造句好詞好句 - 國語季

用耐人尋味造句好詞好句簡介:耐人尋味1、看了這部小說,真是令人耐人尋味啊。 2、媽媽給我講了一個耐人尋味的寓言故事,讓我受到了教育。 於 www.guoyuji.com -

#14.耐人寻味造句 - 范文先生网

造句指懂得并使用字词,按照一定的句法规则造出字词通顺、意思完整、符合逻辑的句子。下面是小编整理的耐人寻味造句,欢迎阅览。 耐人寻味造句1 1、王老师给我们讲的 ... 於 www.fwsir.com -

#15.我想要耐人尋味造句!

我想要耐人尋味造一句句子!更新:Thank you!. Created by Wing Tung. hk - hk. 於 1quizz.com -

#16.耐人尋味的意思和造句

本資訊是關於請用耐人尋味造句謝謝啦!!,耐人尋味造句耐人尋味怎麼造句,用耐人尋味和奇怪造句,請用精神抖擻、語重心長、應接不暇、耐人尋味這幾個詞 ... 於 www.dg-edu.com -

#17.川流不息造句救星-2021-06-16 - 親親寶貝

川流不息造句救星,你想知道的解答。首頁耐人尋味耐人尋味造句救星雖然卻造句救星如果一定造句救星川流不息造句救星如果不一定造句同時造句救星川流不息造句救. 於 kidwikitw.com -

#18.耐人尋味意思 - Smuzp

成語耐人尋味拼音為nài rén xún wèi、含義為耐:禁得起;尋味:探索體味。 ... 【耐人尋味】造句1 ] 對事件的發生過程,旁觀者各說各話,莫衷一是。 於 www.nyomdokok.co -

#19.用"耐人尋味"造句 - 查查在線詞典

造句 與例句 手機版 · 還有更多耐人尋味的事情。 · 然后他說了句耐人尋味的話。 · 這一點是耐人尋味的。 · 語頗雋永,耐人尋味。 · 他的話雖然不多,卻耐人尋味。 · 她這話 ... 於 tw.ichacha.net -

#20.典故|出自哪里|造句|近义词和反义词-庆阳教育信息网

成语耐人尋味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人尋味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人尋味造句,典故,故事,解释, ... 於 m.qyedu.net -

#21.閱讀週計畫:成語詞語辨正(新修 - 第 152 頁 - Google 圖書結果

相得益彰 8 按圖索驥 9 朽腹從公回南柯一夢回耐人尋味回信手拈來图星羅棋布何苦口婆心因為虎作展么他 ... 將其代號填入括號內(每題五分)得分這些成語你能造句應用嗎? 於 books.google.com.tw -

#22.短文集:女人單身10年的變化(圖) - -幽默- 段子

十一、造句:4分 ... 妙語連珠男人與女人的精闢兩性妙語(組圖) · 耐人尋味的句子女人最傷害男人的4句話(組圖) · 太有意思了一副神奇對聯妙說健康(圖) ... 於 www.secretchina.com -

#23.耐人尋味的近義詞 - 國文雲

意味深長,值得人仔細體會琢磨。【近義詞】:引人入勝耐人尋味造句還有更多耐人尋味的事情。然後他説了句耐人尋味的話。這... 於 m.guowenyun.com -

#24.耐人尋味的造句 - Athlet

耐人尋味造句 :1、媽媽給我講了一個耐人尋味的寓言故事,讓我受到了教育。2、王老師給我們講的這個故事不僅有趣,更耐人尋味。3、同學給我講了一個耐人學問的成語 ... 於 www.athlet.me -

#25.耐人寻味造句有关耐人寻味造句 - 爱华网

有关耐人寻味造句1、这篇课文形象生动,耐人寻味,令人百读不厌。2、妈妈给我讲了一个耐人寻味的寓言故事,让我受到了教育。3、看了这部小说,真是令人耐人寻味啊。4、 ... 於 www.aihuau.com -

#26.風起之時: 曼斯菲爾德短篇小說導讀 - 第 ix 頁 - Google 圖書結果

儘管如此,她遣詞造句雖經精心雕琢,然而讀來卻令人覺得渾然天成,不落斧鑿之痕,而且意象玲瓏剔透,格調清新脫俗,情境互生,耐人尋味,所以論者往往把她的 ... 於 books.google.com.tw -

#27.耐人尋味| 造句救星

為什麼這位老師眼裡的優秀學生最終會走上犯罪道路,確實耐人尋味,值得深思。 紅紅 • 7 年以前. 這幅耐人尋味的古代名畫,吸引了眾多的參觀者駐足。 於 bookmarks.tw -

#28.用耐人尋味造句_字典網

用耐人尋味造句 ... ①這篇散文語言優美,結構獨特,耐人尋味。 ②這幅耐人尋味的古代名畫,吸引了眾多的參觀者駐足。 ③為什麼這位老師眼裡的優秀學生最終會走上犯罪道路, ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#29.精編小學生造句辭典 - 第 200 頁 - Google 圖書結果

乙力日,干比,又入耐人尋味造句這位作家寫得小說很「耐人尋味」。、弓力干二」耐心造句請各位「耐心」等候,我們會盡快安排座位。耐用造句這隻手機很「耐用」, ... 於 books.google.com.tw -

#30.耐人尋味的意思 - 成语大全

在线成语词典网(chengyu.091733.com)提供成语耐人尋味的意思及对应读音、耐人尋味是什么意思、近义词、反义词、英语翻译、耐人尋味造句等详细信息。 於 chengyu.091733.com -

#31.耐人寻味的意思、造句、读音 - 成语大全

成语耐人寻味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人寻味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人寻味造句、故事、解释、出处等详细信息 ... 於 cy.t7360.com -

#32.耐人尋味造句大全 - 古詩詞庫

在線造句頻道為您提供耐人尋味如何造句、例句大全。 ... 造句2:他的散文言詞雋永,耐人尋味。 造句3:他的詩詞,句句字字耐人尋味。 於 www.gushiciku.cn -

#33.15 这些词拿来造句,有着意想不到的效果,老师都听傻了 - Bilibili

不知道你们的造句水平都是什么样子的,但看完这个估计都能略有小成了吧. 於 www.bilibili.com -

#34.耐人寻味的意思_出处 - 古诗句网

耐人寻味 ”的意思“耐人寻味”的成语解释“耐人寻味”的拼音、词性、造句、出处、近义词、反义词以及成语故事典故。 於 www.gushiju.net -

#35.意味深長是什麼意思與造句

①原意指吃的很好,很有味道;②意思含蓄深遠,耐人尋味。 ... 第七》】用法:作定語、狀語、補語;指耐人尋味。意味深長是不能來修飾形容詞。 造句:. 於 oxonews.cc -

#36.耐人尋味英文意思– 耐人尋味的造句 - Kolot

頗耐人尋味的耐人尋味是什麼意思耐人尋味拼音, nài rén xún wèi 近義詞, 回味無窮、引人入勝反義詞, 枯燥無味、索然無味用法, 兼語式;作謂語、賓語、定語;形容意味 ... 於 www.kolotwtu.co -

#37.耐人寻味的意思并造句 - 答案网

耐人寻味 的意思并造句一、于右任写的耐人寻味的人生格言。二、回顾建国以来的历史,很多地方都耐人寻味。三、老教授讲话含蓄幽默,耐人寻味。 於 m.zqnf.com -

#38.【耐人尋味英文】「耐人尋味」的英文怎麼說?... +1 | 健康跟著走

標籤; 耐人尋味造句 · 耐人尋味英文. 文章 參考資訊. 「耐人... 「耐人尋味」的英文怎麼說?耐人尋味的英文例句. I just saw a teenager making out with an old woman ... 於 tag.todohealth.com -

#39.請用耐人尋味造句。謝謝啦 - 好問答網

謝謝啦,用耐人尋味造句,1樓匿名使用者1 媽媽給我講了一個耐人尋味的寓言 ... 3、我們穿梭在忙碌的布展現場,一幅幅城市風情畫讓人應接不暇,耐人尋味. 於 www.betermondo.com -

#40.耐人寻味造句_成语造句大全

耐人寻味造句耐人寻味造句,耐人寻味成语造句 · 1.人生就像一首耐人寻味的歌,有低潮部分,也有高潮部分,就像人生一样有低谷,但也总会有高潮的喜悦。 · 2.杯酒过汨罗这个 ... 於 chengyuzaoju.zou.la -

#41.耐人尋味的意思_耐人尋味造句、读音 - 成语大全

成语耐人尋味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人尋味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人尋味造句、故事、解释、出处等详细信息 ... 於 chengyu.xinfree.com -

#42.成功品質 - Google 圖書結果

他語調平緩,耐人尋味,沒有任何夸張的恐怖或勸誘。是因為他高雅的舉止嗎? ... 遣詞造句還猶豫不決,很難說正確使用語言。不過我還是能清楚地表達自己的意思。 於 books.google.com.tw -

#43.耐人尋味的句子- 陽光勵志網

耐人尋味 的句子解說:耐人尋味的句子1、每個人出生的時候都是原創,可悲的是很多人漸漸都成了盜版。2、人生的冷暖取決於心靈的溫度。3、當大部分人都 ... 於 m.yglzw.com -

#44.用耐人寻味造句 - 酷米网

用“耐人寻味”怎么造句 · 老人的这些话寓意深长,耐人寻味。 · 这真是一本耐人寻味的好书! · 回顾建国以来的历史,很多地方都耐人寻味。 · 咀嚼着一些耐人寻味的话,休会着豪情 ... 於 www.kmw.com -

#45.張學友- 耐人尋味(Noi Jan Cam Mei)-Jackycheung - YouTube

張學友- 耐人尋味(Noi Jan Cam Mei)-Jackycheung. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. 於 www.youtube.com -

#46.耐人尋味造句 - 名言佳句

耐人尋味造句 · 1、看了這部小說,真是令人耐人尋味啊。 · 2、媽媽給我講了一個耐人尋味的寓言故事,讓我受到了教育。 · 3、同學給我講了一個耐人學問的成語故事,讓我深受 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#47.耐人尋味的意思、造句、读音 - 成语大全

成语耐人尋味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人尋味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人尋味造句、故事、解释、出处等详细信息 ... 於 cy.1wso.com -

#48.耐人寻味造句,词语造句 - 句子大全

耐人寻味造句 1、王老师给我们讲的这个故事不仅有趣,更耐人寻味。 2、他的话虽然不多,却耐人寻味。 3、看了这部小说,真是令人耐人寻味啊。 於 www.818rmb.com -

#49.耐人尋味造句 - 三度漢語網

耐人尋味造句. [拼音]:zhemuyu. [英文]:Chanos chanos. 屬硬骨魚綱鼠 目(Gonorhynchiformes) 遮目魚科(Chanidae)遮目魚屬。 又名蝨目魚。廣泛分佈於印度洋和太平洋 ... 於 www.3du.tw -

#50.用耐人寻味造句大全(5-300个句子)

耐人寻味造句 :1、人生就像一首耐人寻味的歌,有低潮部分,也有高潮部分,就像人生一样有低谷,但也总会有高潮的喜悦。2、回顾建国以来的历史, ... 於 zaojv.com -

#51.意思含蓄深刻,令人回味是什麼成語 - 迪克知識網

【用法】: 作定語、狀語、補語;指耐人尋味【造句】: 媽媽意味深長地對我說。 3樓:匿名使用者. 【詞目】復: 意味深長. 於 www.diklearn.com -

#52.耐人尋味意思 - 翻黃頁

耐人尋味是什麼意思,耐人尋味的解釋, 耐人尋味成語故事,耐人尋味的反義詞近義詞,耐人尋味造句,耐人尋味的意思,耐人尋味的英文翻譯中翻英,耐人尋味詳細 . 於 fantwyp.com -

#53.耐人寻味是什么意思 - 成语大全

意味深长,值得人仔细体会琢磨。,同时还讲解耐人寻味近义词和反义词,耐人寻味下一句是什么、用法解释以及耐人寻味造句、历史出处、成语接龙等信息。 於 www.zjrze.cn -

#54.用耐人尋味造句大全(5-300個句子) - Charlie W

有低潮部分,而必要的距離又是任何一種尊重的前提。 耐人尋味造句耐人尋味造句:1,咀嚼著一些耐人尋味的話,字字珠璣..跟您分享! 但造句好像太長了 於 www.begonarvs.co -

#55.研閱以窮照:閱讀教學的新意義 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

... 而且要求淺顯明白,讓人一目瞭然,並且內容要真實生動,具有優美的內涵,耐人尋味。 ... 簡述提升學生寫作能力的要點,如下: (一)基本句型與遣詞造句的訓練《文心雕龍. 於 books.google.com.tw -

#56.耐人尋味意思 - 工商筆記本

耐人尋味是什麼意思,耐人尋味的解釋, 耐人尋味成語故事,耐人尋味的反義詞近義詞,耐人尋味造句,耐人尋味的意思,耐人尋味的英文翻譯中翻英,耐人尋味詳細 . 於 notebz.com -

#57.耐人尋味造句 - 成語故事

耐人尋味造句 |造句 · 1、王老師給我們講的這個故事不僅有趣,更耐人尋味。 · 2、他的話雖然不多,卻耐人尋味。 · 3、看了這部小說,真是令人耐人尋味啊。 · 4、他臉上浮現出 ... 於 chengyu.game2.tw -

#58.耐人寻味造句 - 语文迷

耐人寻味造句 · 1、 看了这部小说,真是令人耐人寻味啊。 · 2、 往往一些耐人寻味的话都是人们有意说出来的。 · 3、 他说了一句耐人寻味的话,真是让我一夜难 ... 於 www.yuwenmi.com -

#59.用耐人寻味写一句话/造句子/耐人寻味的句子 - 作文大全

耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。 用耐人寻味造句(47). 1.由于NFL季 ... 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#60.廖奕琁Kelly - 耐人尋味的#茶尋味 1-4話 來玩#耐人尋味造句

來玩#耐人尋味 造句 . 548,835 Views. 黑松茶尋味 · April 21, 2019. ◤ 茶尋味:人性劇場,第一彈! ◢. 知道你等到都快凋謝了~ 在此雙手獻上年度大戲【茶尋味 ... 於 www.facebook.com -

#61.耐人寻味造句 - 伤感的句子

耐人寻味造句. 我读完了这本书,掩上书页,用心体会着那个耐人寻味的结局。 同学给我讲了一个耐人学问的成语故事,让我深受启发。 这篇课文形象生动,耐人寻味,令人百 ... 於 g.sbkk8.com -

#62.耐人尋味- 教育百科| 教育雲線上字典

辭典附錄:. 修訂本參考資料:意味深遠雋永,值得人反覆尋思體會。如:他的詩詞,句句字字耐人尋味。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#63.耐人尋味造句救星在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

耐人尋味 | 造句救星2013年3月3日· 【耐人尋味】. 注音一式, ㄋㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄩㄣˊ ㄨㄟˋ. 注音二式, nai ron shiun wei. 相似詞. 相反詞. 解釋, 意味深遠雋永,值得人 ... 於 timetraxtech.com -

#64.男人如何學會幽默 - Google 圖書結果

他慎重穩健,唯一的目標就是不要出錯。是因為他雄辯的口才嗎?他語調平緩,耐人尋味,沒有任何誇張的恐怖或勸誘。 ... 遣詞造句還猶豫不決,很難說正確使用語言。 於 books.google.com.tw -

#65.漢典“耐人尋味”詞語的解釋| 流行時尚選集-2021年11月

耐人尋味 的解釋|耐人尋味的意思|漢典“耐人尋味”詞語的解釋. 2021-11-13 ... 耐人尋味- 教育百科 · 5. 耐人尋味| 造句救星 ... 於 mwv-fashion.com -

#66.意思含蓄深遠耐人尋味是什麼成語 - 櫻桃知識

【用法】: 作定語、狀語、補語;指耐人尋味【造句】: 媽媽意味深長地對我說。 2 匿名用戶. 【詞目】復: 意味深長. 【發制音】: yì wèi shēn cháng. 於 www.cherryknow.com -

#67.意味深長是什麼意思啊,意味深長是什麼意思 - 就問知識人

意味深長是漢語詞彙,漢語拼音為yì wèi shēn cháng,與興味索然、索然無味等詞為反義詞,通常在句子中作定語、狀語、補語;指耐人尋味,造句參考:老師意味 ... 於 www.doknow.pub -

#68.耐人尋味意思,大家都在找解答 訂房優惠報報

成語耐人尋味. ... 成語耐人尋味注音為ㄋㄞˋㄖㄣˊㄒㄩㄣˊㄨㄟˋ、拼音為nàirénxúnwèi、含義為耐:禁得起; ... 耐人尋味是什麼意思,耐人尋味的解釋,造句| 耐人尋味意思. 於 twagoda.com -

#69.耐人寻味的意思和近义词反义词造句 - 爱公文

耐人寻味 的意思和近义词反义词造句. 时间:2021-11-08 点击:10 分类:. 【中文】:耐人寻味. 【读音】:nài rén xún wèi. 【正音】:耐;不能读成“lài”。 於 www.aihundan.com -

#70.耐人尋味造句20字在PTT/Dcard完整相關資訊

2. 然后他說了句耐人尋味的話。 點擊查看更多耐人尋味的造句...耐人寻味造句_成语造句大全20.逍遥神君眼眸一眯,里面闪烁出来的神色,耐人寻味,“玄灵大陆的武者可都是这么 ... 於 historyslice.com -

#71.意味深長的意思是什麼意味深長是什麼意思 - 多學網

【朱自清《經典常談·四書第七》】用法:作定語、狀語、補語;指耐人尋味。意味深長是不能來修飾形容詞。 造句:老師意味深長地對學生說:“只有現在 ... 於 www.knowmore.cc -

#72.形容成語意味深長的意思及解釋

與興味索然、索然無味等詞為反義詞,通常在句子中作定語、狀語、補語;指耐人尋味,造句參考:老師意味深長的教導我們要懂得學做人的道理,學會做人。 於 correctexample.com -

#73.芝艾俱焚中英文解釋和造句- 成語大全

《成語意思》芝艾俱焚造句_芝艾俱焚中英文解釋和造句. 2021-07-18 由成語大全. 芝艾俱焚 zhī ài jù fén ... 《成語意思》耐人尋味造句_耐人尋味中英文解釋和造句. 於 convenienttext.com -

#74.國中國文修辭教學 - 第 100 頁 - Google 圖書結果

走來走去前方的車輛才疏通後方的車輛已湧進了可見仿寫造句,貴於靈動神似,耐人尋味;而非板重形式,未有深意。三、至於與原例神似者,有杜十三〈傳說》:用左腳的鞋子印下了 ... 於 books.google.com.tw -

#75.AsianCPOP | 永遠的音樂! | AsianCPOP Music

不標榜獨立也能贏得最挑剔的贊許,不刻意文藝也能讓音樂擁有耐人尋味的 ... 「我靠」是流行語裡的驚嘆詞,方文山將它重新造句,轉化成我靠自己、靠 ... 於 asiancpop.wordpress.com -

#76.约法三章造句.doc - 爱问共享资料

课后成语解释及造句三年级上册课后成语解释及造句1意味深长解释意味情调趣味意思含畜深远耐人寻味造句他临走前意味深长的看了我一眼2大雨滂沱解释滂沱 ... 於 m.ishare.iask.sina.com.cn -

#77.關於成語意味深長的意思及解釋

意味深長是漢語詞匯,漢語拼音為yìwèishēncháng,與興味索然、索然無味等詞為反義詞,通常在句子中作定語、狀語、補語;指耐人尋味,造句參考:老師 ... 於 exampleencyclopedia.com -

#78.耐人尋味造句_耐人尋味成語造句 - 四字成語大全-

【耐人尋味解釋】經得起人家反復體味、琢磨。形容意味深長,值得細細思索體會。耐:經得起。尋味:仔細體味。 【耐人尋味造句】 ①這篇散文語言優美, ... 於 examplelibrary.com -

#79.耐人尋味造句 - FZB

耐人尋味造句耐人尋味造句 ... 查詢方便,輸入您要查詢的成語, 翻閱爺爺的老舊相簿,詩中有畫注音注音ㄕㄓㄨㄥ丨ㄡˇ ㄏㄨㄚˋ 拼音shīzhōnɡ-yǒuhuà 簡體詩中有畫解釋形容詩歌 ... 於 www.rvosag.co -

#80.请用耐人寻味造句 - 松品网

用耐人寻味造句在我们学习中经常遇到的造句分为:成语造句、关联词造句、词语造句等;例如【用耐人寻味造句】①这篇散文语言优美,结构独特,耐人寻味 ... 於 www.spprb.com -

#81.耐人尋味耐人尋味 - Eyflka

耐人尋味成語故事,句句字字追琢入妙,耐人尋味。 耐人尋味的意思與解釋,值得人反覆尋思,成語故事出處,耐人尋味造句,異國風味料理 ... 於 www.ledamara.co -

#82.意味深長的意思和造句-美文 - 拾貝文庫網

意味深長的意思和造句. ... 意思含畜深遠,耐人尋味。 造句:他臨走前,意味深長的看了我 ... 形容寸下得很大造句:儘管下着滂沱大雨,但是小明依然準時到了學校。 3. 於 wellbay.cc -

#83.用耐人寻味造句_百度知道

耐人寻味造句 : 看了这部小说,真是令人耐人寻味啊解析: 句子是语言运用的基本单位,它由词或词组构成,能表达一个完整的意思. 本回答由网友推荐. 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#84.耐人尋味造句 - 國語辭典

「耐人尋味」更多造句 · 1、 老人的這些話寓意深長,耐人尋味。 · 2、 回顧建國以來的歷史,很多地方都耐人尋味。 · 3、 老教授講話含蓄幽默,耐人尋味。 · 4、 這真是一本 ... 於 twdict.lookup.tw -

#85.耐人尋味 - 成語基地

耐人尋味. nài rén xún wèi. 成語解釋耐:經得住;尋味:認真體會。經得住認真體味。 成語出處清張貴勝《遣愁集卷一絕倒》:“盧傢子年暮而為校書郎'條 ... 於 www.idiombase.com -

#86.耐人尋味的意思/解釋/出處/成語故事 - MQTTK

成語造句:這個故事的結尾留下了一個懸念,耐人尋味。 ... 「耐人尋味」是指事情意味深長,需要仔細琢磨,是《老夫子》最常採用的標題,常用來形容一些諧趣的故事。 於 www.argentsecuritycnslt.co -

#87.耐人尋味的意思、造句、读音- 解释_成语大全

成语耐人尋味的意思:耐:禁得起;寻味:探索体味。意味深长,值得人仔细体会琢磨。耐人尋味的读音:nài rén xún wèi,还包括耐人尋味造句、故事、解释、出处等详细信息 ... 於 cy.421688.com -

#88.耐人尋味造句 - 勵志人生網

耐人尋味造句 · 1、王老師給我們講的這個故事不僅有趣,更耐人尋味。 · 2、他的話雖然不多,卻耐人尋味。 · 3、看了這部小說,真是令人耐人尋味啊。 · 4、他臉上浮現出一種 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#89.耐人寻味什么意思?耐人寻味成语接龙/造句-一铭成语大全网

耐人寻味 什么意思?耐人寻味成语接龙/造句. 2021-04-09 13:43:51 阅读395 次 评论0 条. 耐人寻味是一个汉语成语,拼音是nài rén xún wèi,意思是形容值得让人仔细 ... 於 www.c7pos.com -

#90.文心交響:語文教學與文學論集 - Google 圖書結果

3遣詞造句高表現在遣詞用語上更加豐富,而在造句上經過修辭的提升更為完整。 ... 展現多層次的豐美內涵,寫出耐人尋味,充滿弦外之音的作品,綻放文字背後的內蘊魅力。 於 books.google.com.tw