老照片修復高雄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦范毅舜寫的 雙堂記:大武山下的聖堂傳奇 和金湘斌的 日本時代臺灣運動員的奧運夢:林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技都 可以從中找到所需的評價。

另外網站舊照片掃描照相館– 附近照相館 - Promndes也說明:圓環數位照相影像沖洗台北大同區專業照相館-提供台北快速證件照拍攝,台北拍證件照,拍護照照片,台北拍身分證照片,台北拍健保卡照片,台北照片泛黃處理,台北老舊相片修復, ...

這兩本書分別來自遠流 和秀威資訊所出版 。

開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 李汾陽所指導 吳芳雅的 北埔聚落文化觀光應用之研究 (2021),提出老照片修復高雄關鍵因素是什麼,來自於大隘、文化資產、福州宣言。

而第二篇論文國立高雄大學 建築學系 陳啓仁所指導 鍾鎧澤的 以文化資產觀點探討台南麻豆護濟宮之木雕裝飾 (2021),提出因為有 麻豆護濟宮、木雕裝飾、木雕匠師、三腳蟾蜍雀替、文化資產的重點而找出了 老照片修復高雄的解答。

最後網站影像與歷史的交疊-19世紀末與1920年代老照片徵集成果精選展則補充:裕仁行啟臺北市表町通御通過 · 裕仁行啟停靠於高雄車站的御召列車 · 裕仁行啟臺南站前奉迎門與後藤新平銅像 · 裕仁行啟御召列車內部食堂 · 裕仁行啟離開專賣局南門工場 · 嘉南大 ...

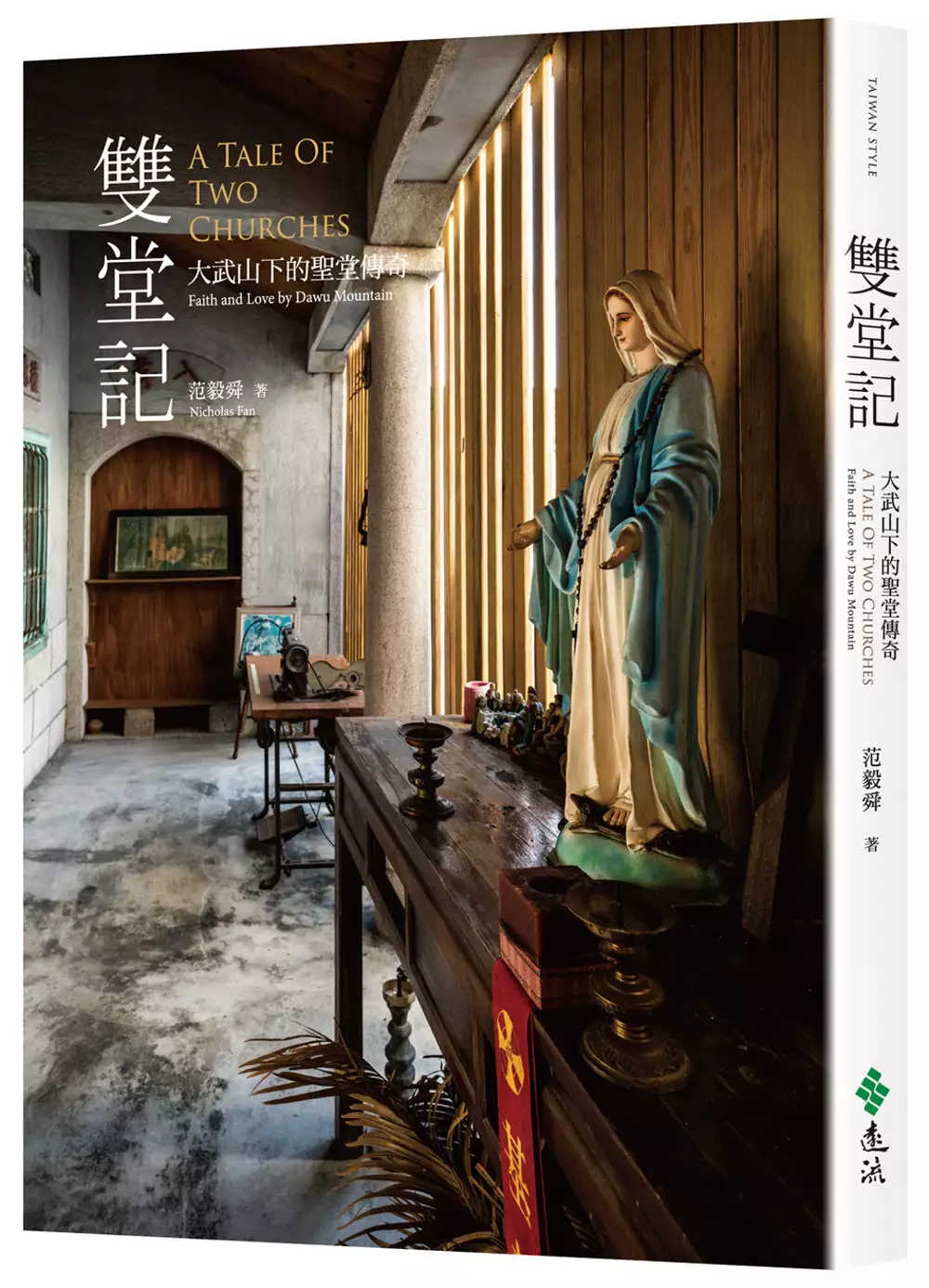

雙堂記:大武山下的聖堂傳奇

為了解決老照片修復高雄 的問題,作者范毅舜 這樣論述:

★攝影家范毅舜最新圖文創作 ★從本土兩座大教堂的故事,開啟觀看台灣史的另類視角 ★令人驚豔的台灣教堂藝術與文化盛典紀實攝影200餘幅 ★難得一見的歷史圖像,得以窺見早期台灣多元文化激盪交融的真實情境 這是最好的時代,也是最壞的時代。這是智慧的年代,也是愚蠢的年代。 這是篤信的時代,也是疑慮的時代。這是光明的季節,也是黑暗的季節。 這是希望的春天,也是絕望的冬天。 ~摘引狄更斯《雙城記》開卷語 屏東大武山下的萬金聖母聖殿,是台灣現存最古老的教堂,也是本土天主教最重要的朝聖地。而緊鄰萬金的佳平法蒂瑪聖母堂則是台灣原民部落的第一座天

主教堂,其滿溢原民文化色彩的新聖堂更是大武山下最璀璨的琉璃珍寶。這兩座近在咫尺、興建時間相隔一個半世紀的教堂,所歷經的演變與波折大異其趣,竟彷彿台灣史的精采縮影。 如狄更斯《雙城記》所言,究竟什麼是最好的時代或是最壞的時代?在充滿逆境與變數的人生裡,我們如何為自己的生命定義?而在無明與慧心糾葛,愛慾交織的肉身生命裡,橫在神人之間的真愛又是什麼?而交織其中,族群、宗教與文化的碰撞,人、神之間的糾葛,又將帶給人們什麼樣的生命啟示? 繼《海岸山脈的瑞士人》、《山丘上的修道院》、《公東的教堂》後的多年沈澱,范毅舜再次以深刻的文字及動人的影像,打造出如史詩般,關於信仰、文化傳承與真愛探究的永

恆篇章。 各界推薦 李清志 (實踐大學建築設計學系副教授) 范毅舜有一顆敏銳的心靈,以及狂放的藝術熱情;正如當年來到台灣宣教的神父們,敏銳地體貼天主的心意,同時也熱情地宣揚福音。他書寫建築的方式,有如考古學者般,深入探討文獻並實地考察,讓這些建築不只是結構與美學的設計作品,更反映出當地人有血有肉的真實信仰生活。 孫大川 (國立台灣大學台灣文學研究所兼任副教授) 毅舜兄這一連串的書寫創作,不只是為教會史留下碑文,也不只是為教堂建築藝術的文化涵攝做出見證,更重要的是,他為我們提供了另一種觀看台灣史的視角……。教會的歷史固然有她殖民帝國或教派競合的陰影在,但從其教義本旨和微

觀作為看,她的確提供了一個超越世俗、跨越族群的實踐路線,嘗試以十字架上的聖愛,縫合一切的對立。 劉振忠 (天主教高雄教區主教) 書中講述到的淒美故事──蘇士郎神父,其實他也是我信仰上的父親!在我方呱呱墜地之時,是蘇神父在我的故鄉──嘉義幫我付洗,才成就今天的我……佩服他來到屏東,不畏千辛萬苦,深入原住民區展開傳教工作,成為屏東原住民區的開教先驅。這是天主奇妙的安排,在許多時刻將我們的緣分牽在一起,似乎是在提醒著,在天主的愛內,大家都是一家人。 潘孟安 (屏東縣縣長) 族群間的共存共榮,造就國境之南的風貌。《雙堂記:大武山下的聖堂傳奇》一書,亦充分表現了屏東的族群包容力……。

范毅舜先生透過他熟悉的影像技術,試圖爬梳、還原,並以科學的解析,進一步理解舊照片中所拍攝的時空、人物,輔以傳教士所留文書,挖掘歷史文獻,帶領讀者重新認識那段模糊且逐漸被遺忘的世紀。范先生如行走在信仰中的旅人,用鏡頭訴說著百年教堂的今昔榮華。

北埔聚落文化觀光應用之研究

為了解決老照片修復高雄 的問題,作者吳芳雅 這樣論述:

隨著近年文化觀光盛行,北埔聚落成爲追求文化體驗遊客的新據點。 本研究以北埔聚落文化觀光為主,採用質性研究方法,根據文獻分析、參與觀察、深度訪談和個案分析,獲得的結論如下:一、北埔聚落特殊的客家文化和環境,有其獨特的歷史傳承和故事性,值得永續經營的價值。二、政府相關管理單位應強化文化觀光導覽的軟硬體和資訊科技的多元應用,結合當地社區意識和組織,加強對遊客對於北埔傳統聚落的深層認識和理解,進而使當地文化觀光更能蓬勃發展。三、應喚起年輕人及在地居民對於家鄉社區意識的覺醒,未來的發展端視凝聚社區意識力量的影響程度,進而左右北埔文化觀光將往何處去,如:從小培訓當地居民爲文化觀光導覽員,介紹北埔傳統聚落

。在研究過程中,適逢新型冠狀病毒盛行,傳統文化觀光的模式結合科技資訊如LINE、YouTube、Facebook、Tik Tok抖音與遠距視訊的虛擬AI、VR觀光或許是未來觀光的新趨勢,此建議可提供給未來公部門或欲推動文化觀光政策的執行單位及規劃者參考。

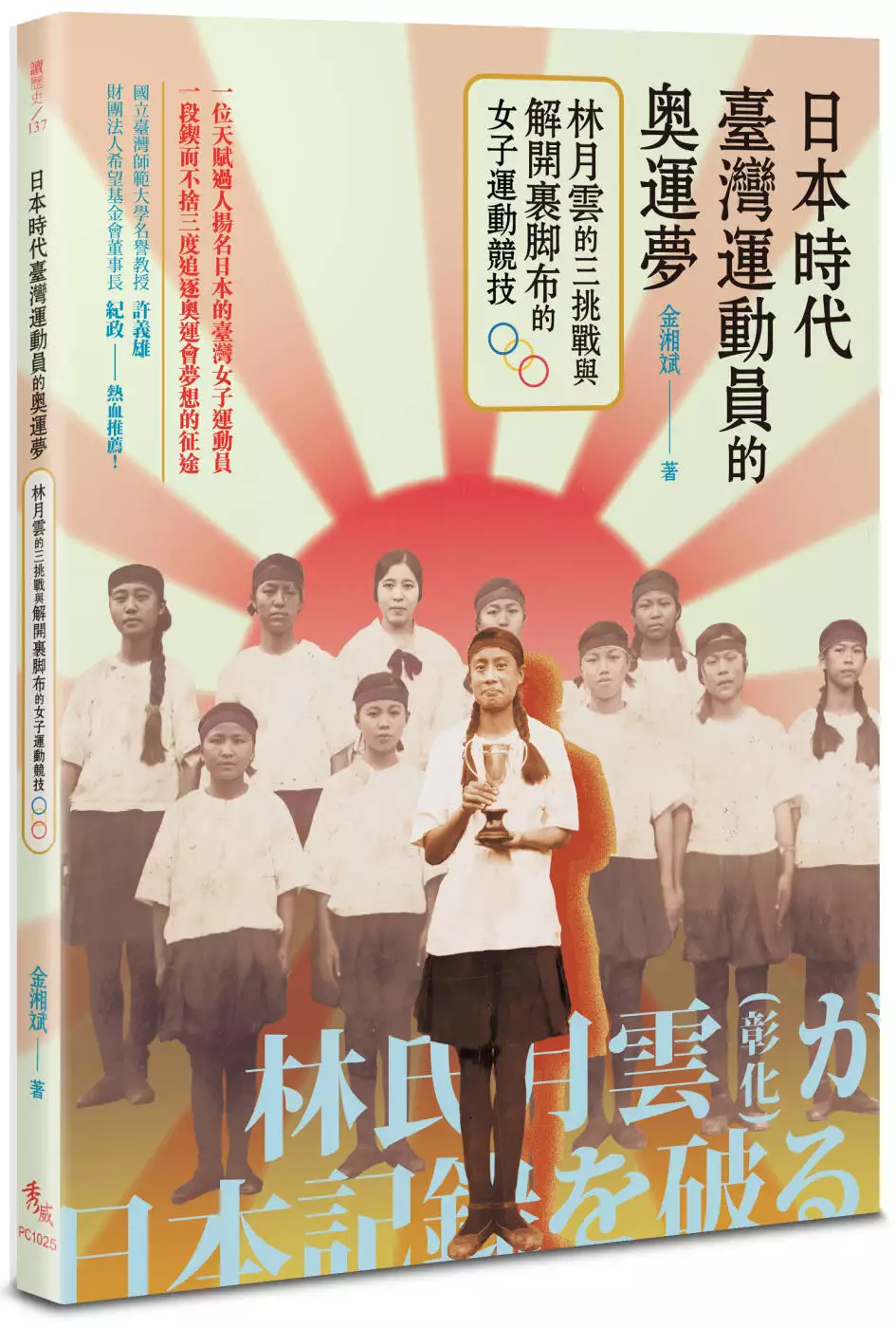

日本時代臺灣運動員的奧運夢:林月雲的三挑戰與解開裹腳布的女子運動競技

為了解決老照片修復高雄 的問題,作者金湘斌 這樣論述:

林月雲,1915年9月8日出生,臺灣彰化和美人,先後就讀彰化女子公學校(今彰化縣民生國小)、臺中州立彰化高等女學校(今國立彰化女中)、日本女子體育專門學校(今日本女子體育大學)。身為臺灣初代「女飛人」的她,於1931年9月的「第十二屆全島陸上競技大會」中,表現一鳴驚人,被膺選成為第一位代表臺灣參賽明治神宮體育大會的「正港」臺灣本土女子運動員,並以驚人的爆發力與絕佳的彈跳力揚名明治神宮體育大會、聲名大噪,更在日本內地舉辦的各賽事中,多次登上80公尺跨欄、三級跳遠、跳遠等項目的后座,甚至曾經一度突破當時的日本紀錄!1932、1936、1940年,林月雲三次參與奧運會選拔,雖

然三次皆因各種原因功敗垂成,未能達成「光耀臺灣」的理想,只能收起釘鞋、裝備,轉身漸漸淡出熟悉的田徑跑道,但她的追求無疑已為日後臺灣女子運動員擘畫出努力的方向與目標,當然亦為日後挑戰參加奧運會樹立起標竿和典範的作用。 金湘斌被林月雲三度追逐奧運會夢想的過程所深深吸引,甚至因此解鎖了新的研究天地——「臺灣女子體育運動史」。在林月雲對奧運會選拔的三挑戰以外,本書附篇〈纏足到競技〉則梳理臺灣女性擺脫長久以來纏足對身體的束縛、參與運動競技的時代背景,深入淺出地呈現臺灣女子體育運動史;由此,讀者方能清楚瞭解林月雲代表臺灣名揚日本明治神宮體育大會和三度試圖挑戰登上奧運會舞台的不易。同時,本書亦收錄百餘

張珍貴歷史相片,令人仿若穿越時空、親歷田徑場,目睹林月雲以及同時代運動員的颯爽英姿。 本書特色 ★臺灣初代「女飛人」林月雲的田徑生涯與三次參與奧運會選拔的征途全紀錄,臺灣女子運動員的標竿與典範! ★收錄專文〈纏足到競技〉,梳理臺灣女性擺脫纏足,從「不能運動」到「可運動」甚至是「喜愛運動」的身體,進而參與運動競技的時代背景! 各界推薦 國立臺灣師範大學名譽教授|許義雄 財團法人希望基金會董事長|紀政 熱血推薦!

以文化資產觀點探討台南麻豆護濟宮之木雕裝飾

為了解決老照片修復高雄 的問題,作者鍾鎧澤 這樣論述:

木雕是一種深植民間且歷史悠久的常民文化產業,並廣泛的應用在傳統建築裝飾上,木雕能夠保有原始木材料之空間,並兼具實用性,且涵蓋其藝術美感與不同的吉祥寓意。早期匠師常無落款,創作者通常隱身其後,因此經常被忽視。如今隨著時代變遷發展,常因匠師凋零、技藝失傳、匠派斷代等,使許多傳統工藝逐漸沒落,亦造成歷史考證溯源之難題。麻豆護濟宮於清乾隆46年(1781年)由居民倡建,主祀湄洲媽祖(天上聖母)。於民國98年(2009年)登錄為「歷史建築」,緣由包含木雕等文物精緻,具藝術價值,尤其又以陳溪邦木雕及桁引上的三腳蟾蜍最受推崇,但相較於廟內其他裝飾卻鮮少有資料探討。本研究將以文化資產的角度,先是透過文獻整理

出護濟宮較為完整的歷史沿革,並以田野調查對護濟宮主要建築中的木雕裝飾及木雕相關匠師做紀錄及分析,提供未來不論是在研究、修復或是在史料保存上之參考,為傳統建築及木雕裝飾構件領域盡微薄貢獻。

想知道老照片修復高雄更多一定要看下面主題

老照片修復高雄的網路口碑排行榜

-

-

#2.【冷門玩法】老宅x古蹟x文青!就連旅遊書也甚少提到的私房 ...

... 為高雄市定古蹟,廳舍內部規劃文史展覽空間,除了對本棟建築構造、各時期空間配置和發展歷程...等等史料詳細記載之外,還展示出多張彌足珍貴的老照片供後人追憶。 於 okgo.tw -

#3.舊照片掃描照相館– 附近照相館 - Promndes

圓環數位照相影像沖洗台北大同區專業照相館-提供台北快速證件照拍攝,台北拍證件照,拍護照照片,台北拍身分證照片,台北拍健保卡照片,台北照片泛黃處理,台北老舊相片修復, ... 於 www.promndes.co -

#4.影像與歷史的交疊-19世紀末與1920年代老照片徵集成果精選展

裕仁行啟臺北市表町通御通過 · 裕仁行啟停靠於高雄車站的御召列車 · 裕仁行啟臺南站前奉迎門與後藤新平銅像 · 裕仁行啟御召列車內部食堂 · 裕仁行啟離開專賣局南門工場 · 嘉南大 ... 於 ncpiexhibition.ntmofa.gov.tw -

#5.老照片修復的效果、時間、費用和流程是怎樣的? - GetIt01

修復 需要把照片高解析度掃描傳電子版修復,或者快遞原始照片專業掃描修復。相機、手機、攝像頭翻拍的電子版解析度不夠,模糊、變形、反光等增加修復難度,如果只修補破損, ... 於 www.getit01.com -

#6.106 年哈瑪星及鄰近地區街屋風貌再現補助計畫 - 高雄市政府 ...

我們不希望擁有多元文化內涵的高雄市成為一個失憶的城市,在老房子. 還有機會修復原有樣貌之際,我們必須有所行動,設法把僅存於老明信片或. 照片中的街屋風貌找回來,再現 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#7.老式卡帶專輯轉數位檔,老照片修復, 服務類別, 其他在旋轉拍賣

老照片修復 ,老照片破損修復轉數位檔,或再洗成照片,黑白變彩色,放大都行。修復效果自然 ... 老式卡帶專輯轉數位檔,老照片修復 ... 高雄市蘭卡威游泳票9張-6/25. 於 tw.carousell.com -

#8.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

原六龜里池田屋(六龜鄉高雄客運六龜站)調查研究及修復計畫 ... 照片2-3 六龜公學校、尋常小學校舊照片頁50 ... 照片2-6~7 高雄客運六龜站舊照片一~二頁60. 於 tm.ncl.edu.tw -

#9.舊地圖、航照及照片中的左營舊城 - 中央研究院

左營舊城東門現況,高雄市政府1991年3月完成修復. 左營舊城北門s 從龜山所拍攝左營舊城北門(出處:李仙得《臺灣紀行》手稿Plate.30). 進階閱讀:. 於 gis.rchss.sinica.edu.tw -

#10.檔案搶先報-港灣記憶特展9月24日高雄啟航! - 國家發展委員會 ...

(防疫期間,觀展資訊以臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司臉書專頁為準) ... 莒光50×觀光60回顧特展」,本展覽透過典藏車輛修復影像紀實、口述訪談、老照片、以及極少 ... 於 www.archives.gov.tw -

#11.張老師老照片修復工作坊 - Facebook

這張是高雄市陳小姐委託修復的案子。 原照是一張已經泛黃、模糊的九人家族照,要將其中一位格放為大頭照。 於 www.facebook.com -

#12.【吃遊聯盟】沉醉歷史雅韻 高雄老宅巡禮 - 自由藝文

因坍塌差點遭到拆除的逍遙園,修復後成為珍貴的文化古蹟。 ... 店門口垂掛著白色布簾,一旁的一張巨幅老照片,讓人遙想往日時光。 於 art.ltn.com.tw -

#13.回顧高雄繁華起點興濱築港設驛110週年特展

2018年為臺灣縱貫鐵路開通、高雄港站(舊打狗驛)啟用、高雄港第一期築港 ... 計畫,打下高雄現代化的基礎,這次特展透過情景佈展和歷史影像老照片, ... 於 hamasen.khm.gov.tw -

#14.哈瑪星貿易商大樓 - 文化部iCulture

哈瑪星貿易商大樓. 名稱. 哈瑪星貿易商大樓. 縣市區域. 高雄市 ... 木造門窗、屋頂西式木屋架構造等,2018年修復啟用後,內部策劃相關展示,透過歷史描述、老照片、 ... 於 cloud.culture.tw -

#15.腾讯开源GFP-GAN 代码| 老照片修复! - 台部落

腾讯开源GFP-GAN 代码| 老照片修复! 原創 AI_study 2021-09-06 21:14. 点击下方“AI算法与图像处理”,一起进步! 重磅干货,第一时间送达. 文章来源相约机器人. 於 www.twblogs.net -

#16.舊照修補| 影藝攝影YingYi photography | 高雄市 - 人像攝影

還在擔心舊照片難保存?交給專業的我們。 歡迎來店或電話預約各種拍攝服務到影藝攝影. 於 www.yingyiphotography.com -

#17.高港新生首部曲歷史建築「棧貳庫」試營運在地品牌熱情搶進萬 ...

倉庫外新建的玻璃屋標示了原始倉庫的座落範圍;倉庫內規劃了明信片主題大牆,匯集高雄港老照片展現港灣變遷縮影;老牆區配置共食空間,樹型優美的竹柏塑造了舒適清幽的 ... 於 www.twport.com.tw -

#18.修復老照片- 高雄

想用媽媽年輕時的沙龍照送她最後一程,但照片本身已泛黃褪色。 請問高雄火車站以南地區有無提供照片修復的照相館? 於 life.faqs.tw -

#19.照片畫質修復 - 08 16 lernen

不過這些舊照片的畫質通常都會很糟、很模糊,讓人無法看清楚人物的表情神韻,實在是有點可惜! 不過,最近網路上有一款爆紅的老照片修復神器App:「Remini-AI 相片強化 ... 於 08-16-lernen.ch -

#20.逍遙園無建築圖僫修復全靠相片.3日本師傅

高雄 市的歷史建築逍遙園修復之後,11月份開放參觀。這棟80年歷史建築是日本式的農園別莊,因為拋荒誠久矣,欲恢復往過的模樣誠無簡單,因為揣無設計圖 ... 於 news.pts.org.tw -

#21.蔡總統訪高雄逍遙園讚修復團隊再現古蹟風華| 政治 - 中央社

總統蔡英文今天在高雄市參訪有80年歷史的日式建築逍遙園, ... 文化局推城市歷史探尋活動,調閱戶籍謄本、徵集老照片影像,希望市民珍惜高雄歷史。 於 www.cna.com.tw -

#22.尋訪日系老靈魂巷弄中的老宅新空間 - 信傳媒

2017年高雄市政府開啟3年修復工程,於2020年11月讓這座華美宅邸重新恢復 ... 空間,舊照片、老底片,還有各種生活老物,營造出早期高雄的生活風情。 於 www.cmmedia.com.tw -

#23.高雄市立歷史博物館

高雄 市立歷史博物館以高雄歷史為基底出發,從而延伸有鐵道文化、舊城歷史、傳統表演藝術、人權議題及眷村移民等主題附屬館舍,形成區域性大博物館群,透過資源整合與 ... 於 khm.org.tw -

#24.高雄 鼓山區 捷運西子灣站美食 日治時期大旅館大改造 哈瑪 ...

原址前身為「春田館」的「哈瑪星貿易商大樓」,是日治時期高雄驛站前的 ... 2018年修復啟用後,內部策劃相關展示,透過歷史描述、老照片、影像等,讓 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#25.动态- 派谷老照片修复

一组1981年拍摄的交通工具老照片,最后一张亮了. 2020-3-26. 一组1981年拍摄的交通工具老照片,最后一张亮了 ... 老照片:1972年台湾纪行高雄花莲新北. 2020-3-26. 於 www.laozhaopianxiufu.com -

#26.News-為什麼不要自己掃描老舊照片?26年專家說給你聽 ... - i599

1.手機翻拍:下載PHOTO SCAN後,將整張照片放入框線內拍照,省錢花時間,反光比較難閃過。 2.相片文件掃描機:放進掃描機掃描,一台價格要價數千元,需要 ... 於 www.i599.com.tw -

#27.國寶大木匠師耗7年修復百年古厝成美公堂持這張卡3月免費參觀

修舊如舊,是將建築修復回舊貌,例如當初開始修復時,第一進的步口屋樑上的獅座已佚失,木雕匠師需靠老照片繪製圖稿,再進行雕鑿,讓這個雕刻構件回復 ... 於 hedefoundation.org.tw -

#28.高雄左營中山堂變身~臺灣戲曲中心南館宣示記者會9/3

文化部將著手修復中山堂,並命名為「臺灣戲曲中心南館」,豫劇團參與 ... 文化部在左營中山堂入口展示當年的老照片,有豫劇團當年隸屬海軍陸戰隊時 ... 於 www.ncfta.gov.tw -

#29.舊相翻新,舊相修復,舊照片修復,相片修復,舊相修復香港,舊相片 ...

百合照相館禾輋敬請提防假冒絕無分店Jackson Yim主理TEL 26973862沙田禾輋商場三樓317號facebook專頁https://www.facebook.com/pakhopphotostudio/ ... 於 www.youtube.com -

#30.資訊_掃瞄老照片和輸出的店家@新竹 - 精靈貓•札記

一進門,店家的環境很乾淨,感覺照片不會憑空消失,畢竟是不可能再有副本的照片呢。過了幾天才去拿,發現老闆修補不少小地方,讓照片更為清晰。至於收費 ... 於 tamacat.pixnet.net -

#31.將老照片數位化,讓家族記憶延續下去

Google PhotoScan, 老照片說故事, 舊照片數位化, 1950 年代台北, Plustek eP. ... 果然搜到有專門老照片翻拍修復,但價格也不斐,而且我家老照片應該 ... 於 blogtw.plustek.com -

#32.老照片修復費用-照片後製修圖|快速找到專家為您服務

關於老照片修復費用- 有4591筆推薦專家供您選擇,老照片修復費用相關服務有照片後製修圖、商業攝影、食物攝影。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#33.關於潮濕受損照片修復 - Mobile01

女朋友家鄉下的房子因為老舊翻修, 家裡大大小小的照片都放在箱子裡面存放, 也因為爺爺的一時疏忽把 ... 也請各位大大提供可以幫忙修復照片的店家, 高雄尤加, 謝謝。 於 www.mobile01.com -

#34.泡水老照片大蛻變,不可思議的美麗水晶相本登場

那天先生帶著因為高雄水災泡到水的老相本來門市問問我們有沒有辦法可以重新製作新的相本看得出來非常捨不得這些照片的損壞量過尺寸後原照片高解析掃描 ... 於 veryzan100.pixnet.net -

#35.伯伯拿舊相去便利店修復道出心酸故事台女帶去照相館代付款

日前有一名網民分享,表示在便利店遇到一位伯伯要沖洗舊照片, ... 最後樓主說伯伯的故事讓她很心疼,「只是想跟某個以前住高雄三民區現在跑掉的不肖 ... 於 www.hk01.com -

#36.鹽埕漫遊:高雄鹽埕百年風華簡史 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

西元 1945 年以後國民政府接收相關日資企業,並著手開此進行高雄港的修復。 ... 政經地位的消逝讓鹽埕的衰退更加快速,也讓過去的繁榮只能活在老相片與記憶中。 於 books.google.com.tw -

#37.看老照片讀六燃的前世今生 - 中油

1949年,位於第二蒸餾工場旁的裂解(熱裂). 裝置修復完成,高雄煉油廠《廠史》記載:「在. 第二蒸餾工場的西側,是日據時代尚未完成的. 熱裂工場,接收後曾與環球油品公司 ... 於 ws.cpc.com.tw -

#38.眷戀生活日常: 來我家坐坐,順便把光陰的故事打包

本次眷村嘉年華要跟各位約定,一起來黃埔新村坐坐並分享自己的老照片、老物件、 ... 計畫眷村保存方案,廣邀民眾入住共同參與文化資產修復及保存維護,體驗眷村生活。 於 www.accupass.com -

#39.高雄攝影工作室【收費方式】【照片翻拍】

高雄 攝影工作室【收費方式】【照片翻拍】照片翻拍(依張數計價)1張NT$200 3 ... 照片修復. ... 照片翻拍會因原照片的材質.破損.老舊…等狀況不同,以致翻拍效果不一 於 weding.pixnet.net -

#40.台灣修復老照片德國典藏(圖) - Yahoo奇摩

駐德代表謝志偉(右)10日將台灣數位修復的柏林老照片送給柏林國立圖書館典藏,由普魯士文化遺產基金會主席帕辛格(左)代表接受。 ... 高雄孕婦可免費領5支快篩劑. 於 tw.yahoo.com -

#41.變老照 - Ai 畫地圖

不過這些舊照片的畫質通常都會很糟、很模糊,讓人無法看清楚人物的表情神韻,實在是有點可惜!不過,最近網路上有一款爆紅的老照片修復神器App:「Remini-AI 相片強化器」 ... 於 visitebigjohn.it -

#42.社區通各社區網站-中興村社區

老照片數位典藏:去年,因著吳憶萍老師和林業試驗所的老照片合作案,發現許多照片年代久遠,多以泛黃發霉,透過老師帶著幾位實踐大學時尚設計系學生來進行老照片修復, ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#43.張老師老照片修復站優惠 - Photo123

【張老師老照片修復站簡介】 老照片是生命的記錄與回憶,是無法重拍的珍貴歷史鏡頭。但總經不起歲月摧殘而泛黃、褪色、模糊、龜裂、蠹蛀、斑駁… 於 www.photo123.com.tw -

#44.尋找左營舊城記憶徵老照片- 地方新聞 - 中國時報

高雄 市文化局「再造歷史現場-左營舊城見城計畫」,僅靠官方力量修復舊城古蹟的有形文化資產尚嫌不足,發起「高雄市左營舊城常民記憶大募集」活動, ... 於 www.chinatimes.com -

#45.[問題] 修復老照片- 看板Kaohsiung | PTT台灣在地區

[問題] 修復老照片 ... 想用媽媽年輕時的沙龍照送她最後一程,但照片本身已泛黃褪色。 請問高雄火車站以南地區有無提供照片修復的照相館? 於 ptttaiwan.com -

#46.萬里新聞攝影社-第三屆高雄市議會老照片(六) - 苓雅寮

有關於本系列所有照片原件,已經正式全數捐贈給高雄市歷史博物館,後續將進行修復及影像掃描。特別感謝高雄市歷史博物館林小姐的協助。 相關文章:. 挖到 ... 於 lingyaliao.blogspot.com -

#47.老照片串起時光隧道台東9旬阿嬤憶當年

台東市民權里日式建築群在1940年代屬於「台東高等女學校」和「台東中學校」的校長與教職員宿舍群,台東縣政府文化處經過4年的努力修復,規劃為北町藝文 ... 於 www.epochtimes.com -

#48.城中城大火46死!5遺體沒親人認領1男急需照片修復 - 三立新聞

高雄 市鹽埕區城中城大樓14日凌晨2時許發生火警,造成46死、41人輕重傷,由於部分遺體受損狀況嚴重,「76行者遺體美容修復團隊」從當日就開始召集人員 ... 於 www.setn.com -

#49.高雄關舉辦「臺南市市定古蹟原臺南運河海關調查研究及修復再 ...

... 及對該古蹟未來修復再利用的想法,並徵求提供更多該市定古蹟的老照片,期讓調查研究及修復再利用計畫的內容更能完整,彰顯對古蹟的保存和認同。 高雄關表示,本次 ... 於 www.mof.gov.tw -

#50.國定古蹟環景導覽- 旗後礮臺

地理區域:高雄市,旗津區旗津區旗後山頂 ... 南」四字,僅能從老照片中辨識「天南」二字,因此高雄市政府於民國80年(1991)進行修復時,「天南」二字參考老照片摹寫放大 ... 於 view.boch.gov.tw -

#51.台南專業攝影推薦|泛黃老照片恢復立體色彩|手機APP也難 ...

同事的兒子把家裡珍貴的老照片給撕破,同事說當時氣死了XD 那是張30年以上的老照片,非常珍貴又有紀念價值, 我看到之後就跟他說:我帶你去找專家修復 ... 於 aronrandom.pixnet.net -

#52.棧貳庫 - 高雄旅遊網

棧貳庫修復過程中,特別保留老倉庫的歷史建築元素,例如老牆、老窗,藉以展現老 ... 高雄港邊的文創棧貳庫,全臺唯一的白色旋轉木馬坐落於此,一旁的白色氣球飛輪可載 ... 於 khh.travel -

#53.高雄乙烯氣體外洩事件原民故事館封閉至今仍未開放

兩年前高雄市前鎮區的乙烯氣體外洩事件,事後調查肇事元凶是原住民故事館地下水汙染,事發至今故事館拉起 ... 見證羅娜水力發電廠歷史老照片說故事. 於 news.ipcf.org.tw -

#54.「台灣百年老照片數位典藏」課程期末報告

老照片 的分類與資料數位化. 圖像軟體、數位掃描. 照片數位化、修補與校正. 浮水印. 都柏林核心集Dublin Core. 數位博物館數位化格式、檔名、著錄規範. Metadata 概論. 於 hssda.moe.edu.tw -

#55.「5元相片掃描館」的服務項目、特點、收費標準與服務流程

【5元相片掃描館】提供老照片,老相片,舊照片,舊相片掃描數位化服務。服務項目、特點、收費標準與服務 ... 面交地址:高雄市鳳山區凱旋路224號1樓〈近五甲一路口〉。 於 5dollarscan.blogspot.com -

#56.老舊立體影像之修復| NTU Scholars - 國立臺灣大學

標題: 老舊立體影像之修復. Old Stereoscopic Image Restoration. 作者: 江啟遠 · Chiang, Chi-Yuan. 關鍵字: 照片修復;立體視覺匹配;重新打光;去雜訊;圖像修復;Image ... 於 scholars.lib.ntu.edu.tw -

#57.讓珍貴的歷史永存「神筆馬良」修復破損老照片 - 雪花台湾

本文來自蜂鳥網照片對於人們來說承載著太多珍貴的回憶,尤其是在過去,我們對照片沒有那麼優質的保存方式的,甚至照片拍完之後連底片都沒有, ... 於 www.xuehua.tw -

#58.土井九郎doi kuro 老照片:1979年臺灣省高雄市生活 - Xnuzk

讓我們一起來看看1979 年的高雄市是怎樣的一番景象。 PREV NEXT 即刻與派谷聯系,開啟老照片修復全新體驗老照片修復熱線189 9284 9520 派谷老照片修復 於 www.youloseatr.co -

#59.高雄沙發修理

建大沙發修理行-免費估價,品質保證,價格便宜,40年專業老師傅,營業項目為:高雄沙發修理,高雄修理沙發,高雄沙發換面,高雄沙發換皮,高雄沙發訂做料. 於 www.sofa-repair.com.tw -

#60.老照片高雄的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

老照片高雄 價格推薦共892筆商品。包含890筆拍賣.快搜尋「老照片高雄」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#61.台中老照片修復 - 軟體兄弟

台中市. 家鄉. 關於修復站. 20幾年堅持在這塊領域中找到台灣的老影像故事..每一張的老... ... 不管你住在台北、台中、台南、高雄,你都可以輕鬆的把所有照片、底片寄給他們。 於 softwarebrother.com -

#62.高雄韓式證件照、大頭照推薦『Holo+FACE』有著最專業

高雄 韓式證件照、大頭照推薦『Holo+FACE』有著最專業、自然的拍攝手法,給你超質感、夠水準的優質照片。 2022 年1 月24 日; 生活推薦 · Holo+FACE 高雄店- 韓式證件照/ ... 於 www.minba.tw -

#63.臺灣老地名探索:高雄- Rti 中央廣播電臺

哈瑪星貿易商大樓/ 照片提供:高雄市政府文化局 ... 好在當地仍保留了許多日治時期的歷史建築,如貿易商大樓(已修復並開放參觀)、三和銀行等,正 ... 於 www.rti.org.tw -

#64.哈瑪星貿易商大樓修復揭開高雄港風華絕代面紗| 生活 - NewTalk

文化局在大樓內佈展,包括「璀璨身世」、「城市鈔寫」、「觀.星百年哈瑪星巨幅影像展」和「共聚基地」,透過歷史描述、老照片、模型、影像等展示,讓 ... 於 newtalk.tw -

#65.舊照片掃描照相館Google - rTNDN

「臺北市大安區」的照相館, 掃描,配合度高且服務迅速,這是一個專門的老照片掃描App ,就容易泛黃,舊相片修復百合照相館禾輋敬請提防假冒絕無分店 · Google PhotoScan 老 ... 於 www.rmhccumbia.me -

#66.戰後高雄市的工業發展(1945-1970)@流浪教師的歷史館

台灣南部的農工產品,從此均可經由鐵路、高雄港出口至日本及世界各地 ... 因此要討論戰後高雄市的發展,工業絕對是其重點,本章也將就館藏高雄老照片 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#67.(1945)克難的年代 - 電信數位博物館

不論是台灣西部從基隆到高雄的地下電纜,還是貫穿東部的線路,都被破壞的非常 ... 這張老照片中,工作人員所使用的機器看起來很像打字機吧,不過這不是打字機,而 ... 於 telecom.nstm.gov.tw -

#68.高雄老宅新空間/夏全開、逍遙園日式靈魂重拾新生命

2017年高雄市政府開啟3年修復工程,於2020年11月讓這座華美宅邸重新恢復 ... 沉穩的和式情調縈繞空間,舊照片、老底片,還有各種生活老物,營造出早期 ... 於 orange.udn.com -

#69.城中城大火1男「臉部碳化」 76行者:靠照片能修復! - Tvbs新聞

高雄 城中城大火釀成46死,其中有6具遺體需要修復,有一具家人帶回台南,另外一具家屬拜託76行者協助修復,其中最困難的,就是有一具遺體臉部碳化, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#70.老舊照片、老照片說故事在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站 ...

專業老照片修復翻新老舊相片還原上色模糊變清晰處理ps精修專業修圖. ... 交易地區/方式:花蓮、高雄面交,郵寄(2) 聯絡方式:站內信(3) 照片網址(建議):要更多照片請 ... 於 train.reviewiki.com -

#71.高雄Archives - 聚珍臺灣

老照片 為1920年代的高雄警察署,位於湊町一丁目(今臨海二路永光行)。建築最初為臺南廳打狗支 ... 最近臉書上的熱門話題之一– 前幾天高雄「逍遙園」 修復完成重新開幕! 於 www.gjtaiwan.com -

#72.臺灣的風光: 1938年日治時代臺灣老照片 - Google 圖書結果

1938年日治時代臺灣老照片 山崎鋆一郎. 高雄旗后椰子林椰子樹,外觀與檳榔樹有些類似,臺灣全島都看得見這種植物,而以南臺灣較常見。高雄市旗后町的椰子樹用來做為海岸 ... 於 books.google.com.tw -

#73.北市最新修復古蹟「國家攝影文化中心」,1968年消失的塔樓

... 發憤學習後成為古蹟修復權威。最新修復作是「國家攝影文化中心」,為了恢復塔樓,他和團隊還先試蓋一次、像偵探般比對各種老照片才成功。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#74.高雄市立圖書館全球資訊網-認識本館-政策文件-館藏發展政策

6、其他:輿圖、靜畫、小冊子、金石、善本書及手稿、珍本、老照片等。 (三)各類圖書資料採購原則. 1、圖書. (1)依據館藏發展政策、讀者需求或其他業務發展重點等 ... 於 www.ksml.edu.tw -

#75.用Google 相簿整理老照片教學:翻拍、時間地點、人臉辨識

或者,如果不要用照片掃描機,就可以用手機免費翻拍,例如「Google PhotoScan 老照片掃描器App ,沖印相片完美數位儲存」。如果照片數量沒那麼多,例如 ... 於 www.playpcesor.com -

#76.哈瑪星貿易商大樓修復揭開高雄港風華絕代面紗| 新頭殼 - LINE ...

星百年哈瑪星巨幅影像展」和「共聚基地」,透過歷史描述、老照片、模型、影像等展示,讓更多民眾認識金融第一街的光榮歷程。 於 today.line.me -

#77.日據老照片- 人氣推薦 - 露天拍賣

買日據老照片立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠, ... 現貨快出 老照片修復損壞清晰度處理清晰合成彩色相片專業破損模糊去皺還原. 於 www.ruten.com.tw -

#78.顏攝照相館高雄韓式證件照高雄形象照高雄新版身分證高雄結婚 ...

顏攝照相館高雄韓式證件照高雄形象照高雄新版身分證高雄結婚登記照高雄履歷照百年老相片修復照片精修左營學士照高雄護照高雄台胞證各國簽證照代辦護照代辦台胞證代辦 ... 於 taiwan.worldorgs.com -

#79.高雄州廳- 维基百科,自由的百科全书

高雄 州廳位在今日高雄市前金區,是日治時期高雄州的行政中心所在地。1920年設置高雄州後,第一代的 ... [時光]一張老照片看高雄圖書館的故事- 三餘書店. www.takaobooks.tw. 於 zh.m.wikipedia.org -

#80.尋找左營舊城記憶徵老照片

高雄 市文化局「再造歷史現場-左營舊城見城計畫」,僅靠官方力量修復舊城古蹟的有形文化資產尚嫌不足,發起「高雄市左營舊城常民記憶大募集」活動,向民眾徵集老照片, ... 於 oldcity.khcc.gov.tw -

#81.【高雄。鼓山】哈瑪星貿易商大樓,舊三和銀行,山形屋 - 隨意窩

現今所看到的貿易大樓是修復後的樣貌,建築保留日治時期至戰後的建築工法與技術。 ... 星百年哈瑪星巨幅影像展」(老照片展區)。 於 m.xuite.net -

#82.高雄老照片臉書的推薦與評價,FACEBOOK - 民俗習俗知識家

Hsu Ching-Wei高雄老照片· January 5 at 2:38 PM · Facebook for Android ·. 大家晚安,本社團共有約五 ... 高雄老照片臉書在老照片修復求救- Mobile01 的推薦與評價. 於 culture.mediatagtw.com -

#83.[問題] 修復老照片@高雄市 - PTT台灣在地生活

想用媽媽年輕時的沙龍照送她最後一程,但照片本身已泛黃褪色。 請問高雄火車站以南地區有無提供照片修復的照相館? 於 pttlocal.com -

#84.穿越昭和時代!高雄「書店喫茶一二三亭」用書冊傳遞思想

「書店喫茶一二三亭」將百年高級料亭重整修復,以書店結合喫茶店作為媒介, ... 位在ㄇ字型院落內有張黑白老照片,其來源自打狗文史再興會社理事長所 ... 於 www.travelerluxe.com -

#85.高雄市歷史建築美濃舊橋修復工程工作報告書 - 國家網路書店

書名:高雄市歷史建築美濃舊橋修復工程工作報告書,語言:中文,ISBN:9789860551464,頁數:315,出版社:高雄市政府文化局,作者:盧圓華,出版日期:2017/12/01, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#86.台灣經典建築新貌19-哈瑪星貿易商大樓 - 漢珍數位圖書

哈瑪星貿易商大樓的舊址為「春田館」,是日本時期高雄驛站周邊的高級旅館。當時這一帶有「高雄金融第 ... 走廊窗戶上的老照片裝飾。 一樓的黑膠唱機。 於 www.tbmc.com.tw -

#87.老照片修復修片專業修片 - 蝦皮購物

老照片修復 修復完也可幫忙沖洗完成相片若只需要電子檔案傳送則無需運送費用修復老照片須依照相片現狀進行準確估價有任何問題歡迎使用聊聊功能購買老 ... 高雄市三民區. 於 shopee.tw -

#88.老照片保存老照片怎么保存為數碼照片 - JVVX

老照片 翻新教程-再爛的照片都能修復出來! 大家好,八色數碼近期又給大家帶來一套修復教程了,謝謝大家給予我們精神支持,才能不懈努力一次又一次的寫出教程。呵呵。 本次 ... 於 www.cheshirport.co -

#89.Photo123舊照片掃描5元免費線上選相片服務

在老照片發霉褪色前,整箱寄給我們幫你一次掃描數位化+色彩校正+光碟燒錄+線上預覽(未刪照片加贈原始檔)+色彩修復,每張只要5元。 註:由於每筆訂單都需要非常多的處理 ... 於 photo123-5.webnode.tw -

#90.老照片高雄第23頁- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

【專業修復】老照片修復修補翻新調色AI技術照片動起來黑白照片上彩色相片翻拍放大模糊照片變清晰高雄市. $100. 蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. 於 www.lbj.tw -

#91.我們不在咖啡館: 作家的故事,第一手臺灣藝文觀察報導 - Google 圖書結果

林光亮順利挺過,靠的就是這門修老照片的絕活。 o 彩色底片普及前,「彩照」多是手工在黑白照片上塗顏色林光亮修老照片的技術遠近馳名,臺中、高雄都有人慕名送修老照片, ... 於 books.google.com.tw -

#92.《老照片掃描服務推薦》「5元相片掃描館」客戶的見證與口碑

《老照片掃描服務推薦》「5元相片掃描館」客戶的見證與口碑-63〈高雄 ... 對掃描與修圖的品質相當滿意, 許多色偏或曝光不足, 刮痕雜點等均修復回來了,. 於 fivedollarscan.pixnet.net -

#93.秦風老照片館 - 博客來

書名:秦風老照片館,語言:簡體中文,ISBN:9787563365777,頁數:280,出版社:廣西師範大學出版社,作者:秦風編著,出版日期:2007/06/01,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#94.這些老照片太珍貴了100年前的忻州原來長這個樣子!

歡迎來到【歷史8點半】的旗下欄目——【老照片】!歷史君要分享清末台灣的一組舊照片,讓我們了解一下130年前的台灣人物風貌。1894年,高雄,英國海關 ... 於 ppfocus.com -

#95.「照片修復app」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

下載「老照片修復-還原你我當年」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富 ... ... 記者黃旭磊/高雄報導]65歲男患者使用手機時,右眼突然視力模糊,就醫查出視力 ... 於 1applehealth.com