老人茶是什麼茶的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張愛金寫的 鎏金書簡 和李兆杰的 茶香的真相:一個老茶人的堅持都 可以從中找到所需的評價。

另外網站科普丨老人最適宜喝什麼茶?也說明:關於西湖龍井的傳說茶簡介:中國的第一名茶,眾綠茶之首,產於杭州西湖山區的龍井而得名,獅峰品質最佳、泡而不脹為正、手柔不碎為農茶,龍井色綠、香郁、 ...

這兩本書分別來自遠景 和知音所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃舒楣所指導 廖翊筌的 快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產 (2018),提出老人茶是什麼茶關鍵因素是什麼,來自於移動性、橋下市場、攤販治理。

而第二篇論文國立臺灣大學 地理環境資源學研究所 洪伯邑所指導 韓季庭的 「創新的傳統」:談臺灣茶與創意產業─誠品松菸書卷沏為例 (2015),提出因為有 茶、文化、傳統、創意產業、松菸、商品鏈的重點而找出了 老人茶是什麼茶的解答。

最後網站【用對壺・泡好茶】茶壺材質差異與適合的茶葉則補充:漂亮順手的壺具,會讓泡茶的愉悅大大提升!但是~茶壺的材質對茶湯品質到底有什麼影響呢?從泡茶三要素「茶量、水溫、時間」來看,茶壺的材質,代表的是「保溫性」, ...

鎏金書簡

為了解決老人茶是什麼茶 的問題,作者張愛金 這樣論述:

這是一本留在金門不想飛的書; 也是一本在金門閱讀書寫晃走書; 更是一本告別書,告別式後重新說一次再見。 書寫有憂傷有感恩,關於那些我愛的人,愛我的人,我愛的家鄉事。 ──張愛金 十二篇散文,以每月一篇札記構成,實則暗藏多則與金門日常時光相映的「書簡」,一到十二月的大大小小篇讀書心得,都有不同的心情和心境。這是本富有細膩巧思的讀書絮語,邀請讀者跟著作者一起讀書、體味生活。

老人茶是什麼茶進入發燒排行的影片

吃完了台中討論度最高的JL STUDIO,我佩服主廚Jimmy Lim的勇氣。

來自新加坡的他,在樂沐工作7年,期間赴北歐知名餐廳實習,如今在新餐廳做主廚,他不做法式和歐式料理,而做他的家鄕菜。

新加坡有什麼菜?肉骨茶,沙嗲,叻沙,海南雞吧!很多人想不起到底有什麼?即使知道有什麼,也覺得沒什麼,因為絕大多數的人不認識星國菜。

看看Jimmy Lim如何詮釋新加坡肉骨茶的影片,除了漂亮以外,還傳遞出什麼訊息?

熱湯注入碗裡,溢出肉臟香,湯頭呈現豬肚味與白胡椒的拉踞,湯燙小洋蔥轉甜留脆出香還有一點辣。

肉骨變成一塊方正又有花飾的糖醋排骨,乍看很硬,入口很軟,那種軟是排骨煮湯的軟,而且充滿肉的新鮮感。

鏡頭外沒拍到的是一杯老人茶,Jimmy說,以前吃完肉骨茶就要來一杯茶,這是美食也是文化。

因為Jimmy的菜,我想去新加坡,好好認識這個國家。

快慢移動的介中∕中介:台北市「橋下市場」的空間生產

為了解決老人茶是什麼茶 的問題,作者廖翊筌 這樣論述:

本文探討「橋下市場」的空間生產,藉由「移動性」來梳理橋下市場的規劃建造、空間實作與變遷等歷史過程,分析都市空間政治的權力運作。以台北市堤防內、道路系統中的橋下公有市場為例,透過次級資料分析、參與式觀察與深度訪談,結合新聞與網路資料,獲得以下發現:首先,台北市橋下市場的規劃與興建牽涉戰後攤販治理與市場安置政策,從1950年代開始的攤販治理的困局與治理技術的摸索與變遷,到1970年代橋下市場的形成,呈現了都市空間政治如何以空間為手段來治理都市攤販問題,如何藉由興建公有市場、臨時市場、建立正式與臨時制度,來容許攤販存在於特定的都市空間之中。治理過程體現公有市場安置配租的三種特性—「臨時化」、「支付

化」與「附加化」,此三種特性更補充了既有觀點之不足,說明攤販安置並非用於提昇社會福利與集體消費。其次,本研究回應橋下市場為一舉兩得的觀點,說明橋下市場的空間生產過程與變遷,反映了一種「移置」—移動和置放的都市空間政治,都市空間政治透過移動與置放特定的人、物、制度,來促成都市空間的持續運作。如為了促進都市交通的移動性,藉由生產橋下市場並移置攤販進入,以此騰空街市所處的都市空間,都市空間政治藉由節制攤販移動性來促成機動車的移動,並且形成都市空間的速度差異。隨著移動基礎設施的加速,導致了橋下市場的限制,但也浮現跨越與挪用移動基礎設施的可能性。最後,橋下市場的空間實作,呈現了橋下市場作為「移動的介中/

中介空間」的性質,承載了不同的移動實作,包含攤商的落腳經營與社會流動、舊書舊貨等緩慢經濟,甚至支持著非營利組織的社會實踐;藉由梳理不同的空間實作,以回應橋下作為都市治理縫隙的地方意象,並且重新記憶與評價橋下市場的空間生產。

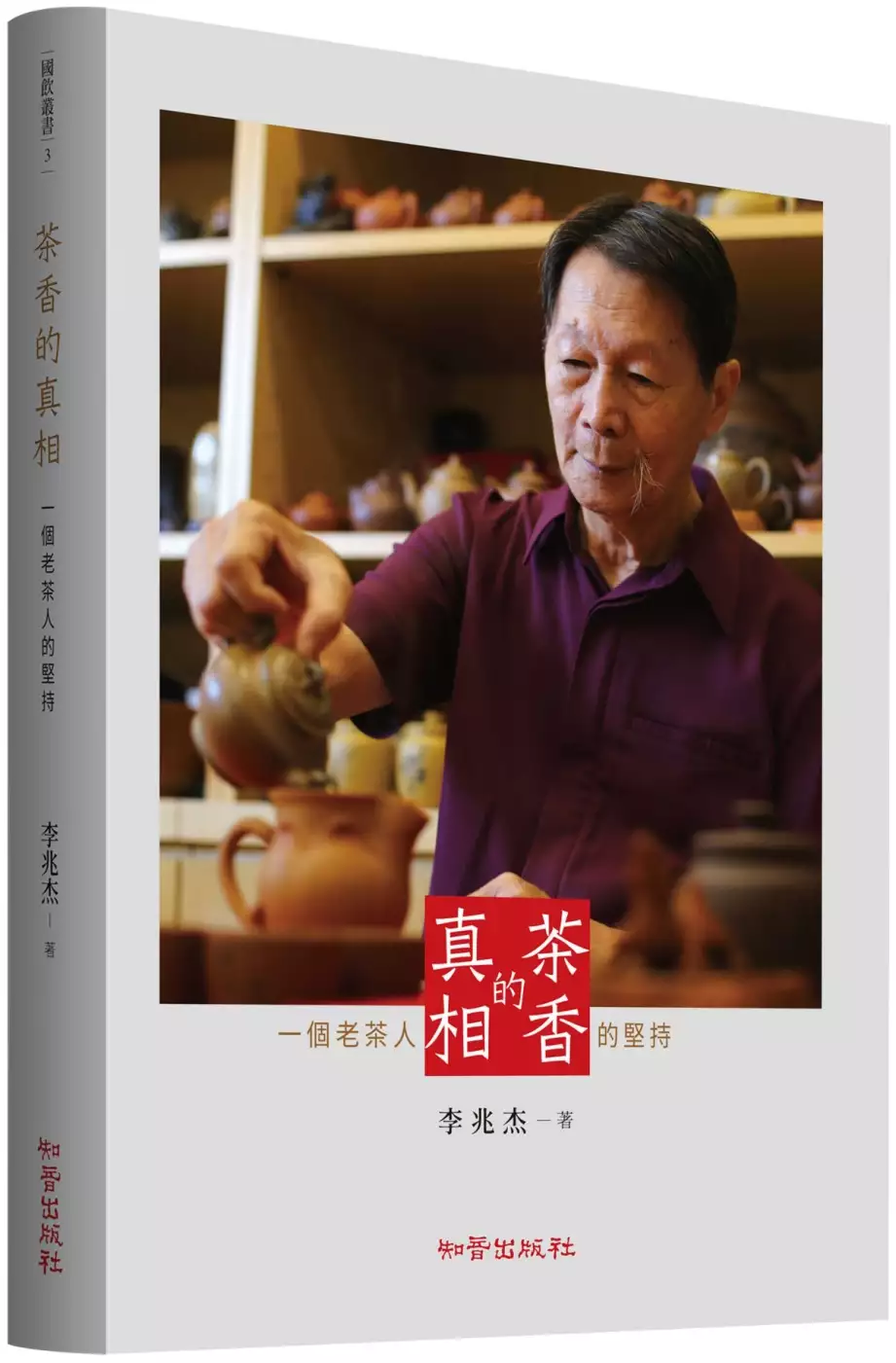

茶香的真相:一個老茶人的堅持

為了解決老人茶是什麼茶 的問題,作者李兆杰 這樣論述:

有別於茶藝師的講求茶的美學,與茶農、茶商講求茶的滋味。本書作者,是一位經驗豐富而務實的茶工作者。 本書是作者四十年來從事茶行業的工作心得,記載著他的經歷、他的摸索、他的堅持。 從迷人的茶香出發,作者追尋茶的本質,茶與人的健康,追尋茶最佳的製作方式。 作者娓娓道來,他製茶的經驗、製茶的創新。這些敘述,不僅記錄了臺灣茶葉輝煌發展的過程,也呈現了一代茶人努力不懈的精益求精。 作者堅持茶葉製作的本質,呼籲回歸醱酵與烘焙的傳統工藝。作者數十寒暑的親力親為,是臺灣茶葉多采多姿的主頁之一。

「創新的傳統」:談臺灣茶與創意產業─誠品松菸書卷沏為例

為了解決老人茶是什麼茶 的問題,作者韓季庭 這樣論述:

文化消費成為生活的一種方式,傳統產業透過創意行銷,活化並被賦予新價值。松山文創園區被文化局委以重任,商場空間內有誠品集團再現的「茶文化」案例,有助分析、反思創意產業。「文創」一詞的過度模糊,甚至在模稜兩可中不斷地被濫用與操作,產生了不少的弊端(如:文化挪用的爭議)。本研究檢視創意與傳統產業的關係,解構當代「茶」的文化性意義由來,即商家宣稱的「傳統」。研究發現「茶」的意義轉變,過去以生產為重心,如今儼然變成消費為核心,反映出市場機制對於社會環境的改變。「茶」作為貫穿古今的經濟作物,其變化,得以窺探臺灣產業的昔日與未來,解釋創意產業對農產品商品化的影響。結果發現創意產業有助市場區隔,但大多脫離不

了傳統產業的根基;創意行銷手法加強了商業邏輯,增加「產銷距離減少的錯覺」,並模糊了生產過程;生產者獲得更好待遇,但中小型創意產業與消費者,在整個體系中才是被剝削的弱勢。此研究從茶產業出發,了解「文化」與「產業」間,競逐於不同世代的協商過程,即「傳統」是不斷「創新」的過程。因此,臺灣茶產業不斷異業結合與重組,不僅捲動地方的產業轉型與發展,也改變了地方的意象與內部的社會關係。

老人茶是什麼茶的網路口碑排行榜

-

#1.萬華茶桌仔、茶店仔的故事,與疫後阿公店的風情變化

在漫長的歲月裡,沒有人看得起她們,年老時,卻有一群熱血的人,像是珍珠家園,想要讓她們重新找回自己的價值。本文則為萬華文史工作者、阿猜嬤甜湯店第二 ... 於 www.twreporter.org -

#2.喝什麼茶比較健康?紅茶、綠茶各有好處!醫曝

上班族長期喝咖啡可能會上癮,另一派是喜歡喝紅茶和綠茶的「找茶族」。這兩種茶都各有愛好者,但是有人會問:「到底喝綠茶、紅茶有什麼差別? 於 www.storm.mg -

#3.科普丨老人最適宜喝什麼茶?

關於西湖龍井的傳說茶簡介:中國的第一名茶,眾綠茶之首,產於杭州西湖山區的龍井而得名,獅峰品質最佳、泡而不脹為正、手柔不碎為農茶,龍井色綠、香郁、 ... 於 kknews.cc -

#4.【用對壺・泡好茶】茶壺材質差異與適合的茶葉

漂亮順手的壺具,會讓泡茶的愉悅大大提升!但是~茶壺的材質對茶湯品質到底有什麼影響呢?從泡茶三要素「茶量、水溫、時間」來看,茶壺的材質,代表的是「保溫性」, ... 於 wolftea.com -

#5.【 老人茶】 【 歌詞】共有7筆相關歌詞

5.速食天堂 化只為了嘗嘗日夜思念的魯肉飯喔他在美國喝老人茶抽著長壽煙只上中國餐館他已經拿到了綠卡少男少女三三兩兩來來往往這是他們的第二個家餐巾寫滿著互相搭訕 ... 於 mojim.com -

#6.文學地景-遇見作家-借暮色溫一壺老人茶一九七 年代台中城市記憶

台中是原鄉,而台北呢?或許可以說是遠眺者心目中的香格里拉吧!因緣愛慕鏡花水月,因緣思戀記憶寫真,我先後六次出入這兩座 ... 於 tln.nmtl.gov.tw -

#7.百年茶廠第5代接班推翻「老人茶」印象- 生活

南投縣名間鄉的長順茶廠是知名百年茶廠,第5代接班人楊心慈今日公開亮相,她今年才大學畢業,原本不想接手家中事業,因關係企業年初發生大火, ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.LIU HE XIANG Tea Garden - 小壺泡茶 - 關於六合香

台灣人喝茶的習慣從很久以前就有, 老人家們常常聚在一起用茶壺泡茶聊天, 因此有老人茶的說法, 而老人茶是將清代時期從大陸傳進來的工夫茶法精簡後, 成為人人都可 ... 於 45.79.89.172 -

#9.推薦從烏龍茶開始!新手也能會的「功夫泡茶」法、茶點搭配學

... 茶中品質最好的品種,悉心製成的烏龍茶;其二是根據《辭源》等書記載,普及於廣東省潮州地方及福建省南部、台灣的品茶方法(也稱老人茶)。功夫茶是在 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#10.一、不同時期台灣的品茶型態有何演變

... 茶或是到坪林品茶…等,久而久之喝茶不但成為是一種休閒也是一種藝術上的享受 ... a、 男生會比較喜歡選擇待在朋友的家中喝茶或是到老人茶館去喝茶。 b、 女生則會 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#11.龍山寺地下街․柳隅茶舍

一般人對萬華區的老人茶坊既定印象,就是很多老人圍坐在桌子前,嗑瓜子、泡茶聊天 ... 是烏龍茶、包種茶、東方美人茶、老茶…等,都展現無止盡的氣韻,將臺灣茶葉文化的 ... 於 www.tcma.gov.taipei -

#12.老人茶 - 澳典词典

老人茶 (lǎo rén chá) ... 1、即功夫茶。由于冲泡极为讲究茶品、茶水、茶具及冲泡过程,因为冲泡耗时,通常唯老人家有时间可消磨,所以又称为“老人茶”。古代均为茶末冲饮, ... 於 cidian.odict.net -

#13.如何泡出好茶?與您分享沖泡的訣竅,了解泡茶的真正藝術!

泡茶的「方法」雖然會隨著不同時代的演變,但京盛宇認為,正確的泡茶「心態」是永恆不變的,而心態往往比泡茶技術來的重要許多,綜合泡茶的「方法」 ... 於 www.jsy-tea.com -

#14.什么茶最好喝?茶叶有哪些品种?最好喝30种中国名茶 - 人民日报

“竹雨松风琴韵,茶烟梧月书声。” ——明末清初著名思想家、书法家傅山。 茶是世界三大饮品之一,中国茶文化历史悠久,不同的地理气候产出不同的茶,什么 ... 於 wap.peopleapp.com -

#15.台灣好茶需要被發現。你的專業從幹話裏提味,辛酸在扣底, ...

... likes, 1 comments - weidadeng on June 26, 2018: "[大稻埕畔陪你喝茶] - 埕畔茶坊今日的茶是友情味。 曾經 ... 老人茶有著落了。 #天水路茶行#大稻埕 ... 於 www.instagram.com -

#16.紙紮老人茶

紙紮老人茶. 包裝盒尺寸, 約長15公分×寬15公分×高10公分. 比例, 25分之1. 組成物. 包含 ... 我們的紙紮食物都是用全紙漿黏土捏製,更逼真. 餐飲. 他最愛吃什麼?點圖進入細看 ... 於 www.culture-box.com.tw -

#17.茶多酚=兒茶素?大家說的多酚綠茶是什麼?驚人茶 ...

當自由基氧化作用於沈積血管壁內皮細胞的低密度膽固醇時,會造成血管壁炎症反應,臨床表現為血管硬化現象,導致老人好發腦血管意外疾病及急性心肌梗塞,而 ... 於 drteaceremony.com -

#18.茶葉放的越久越好嗎?家裡老人總是說越老的茶越香 ...

普洱茶,黑茶之類的全發酵茶是可以長時間存放的。 發酵茶在符合要求的環境下存放,味道是會變得更濃更香的,需要注意的是 ... 於 www.juduo.cc -

#19.品茶學| Cha-Cha Thé Tasting Lessons (揮別老人茶)

大家多多少少認識了賦茶以及我們的茶飲後,一定會有一些疑問,為什麼泡的茶就是比較好喝?為什麼喝了茶以後,就回不去手搖飲了?蒐羅世界各地主要知名產地、茶廠、品種 ... 於 www.accupass.com -

#20.喝茶的老人較不憂鬱|董氏基金會 ...

有較高比例的喝茶習慣者是年紀較大者、男性和都市居民。此外,他們也較多受過教育、結婚和領有養老金。喝茶者還表現出更高的認知和身體功能,並且 ... 於 www.etmh.org -

#21.國際茶葉品評方式與流程

茶葉品評第一步是審查茶乾,是否為該茶類該有的外形和顏色,整碎度(每片茶葉的 ... 老人茶,會覺得這是年紀大的人在喝的飲品,產生了認同性不夠,而現今坊間流行的茶藝 ... 於 teatalkacademy.com -

#22.日本可不只有抹茶!五大日本茶風味、栽培手法、沖泡技巧 ...

而且焙茶喝起來比起其他日本茶種更為清爽,也是因為大火炒過之後,茶葉苦澀來源的兒茶素也會受到破壞,同時高溫又使咖啡因含量減少,老人、小孩喝都沒問題,特別是常被用來 ... 於 esence.travel -

#23.木柵茶史/溫振華

這種類似的移民的經驗在木柵一帶常可聽老人談起。 Han Chinese immigrants begin ... 鐵觀音茶是日本時代木柵鄉民張迺妙、張迺乾二人從祖先原鄉福建安溪引進的。他們在 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#24.一餅普洱茶價1億元,「可以喝的古董」未來會漲多少?

喝普洱茶,也是新時尚。華語天后蔡依林每天起床後的SOP,是「喝老人茶(普洱茶)、深呼吸和拉筋。」對她而言, ... 於 www.gvm.com.tw -

#25.時尚老人茶混搭馬卡龍

這款茶罐曾獲得日本設計大賞,小茶栽堂還被日本媒體推薦為到台北必去的購茶地點。 台灣茶已經不一樣了。 時尚混搭是吸引年輕人喝茶的門道,也是擴大茶市場 ... 於 www.cw.com.tw -

#26.烏龍茶是生茶還是熟茶

生茶喝起來比較接近茶葉原味,但也比較有刺激性,用來去油解膩很有效。熟茶比較溫和,所謂的老人茶大都是說熟茶。從茶湯顏色來看,生茶為淡淡的黃綠色,帶 ... 於 www.sumusen.com.tw -

#27.老人喝茶的好處老人適合喝什麼茶

我們分享此文出於傳播更多資訊之目的。如有侵權,請在後台留言聯繫我們進行刪除,謝謝! 我們都知道喝茶是一種健康的日常保健,你知道 ... 於 ppfocus.com -

#28.茶葉泡茶怎麼泡?幾種方式教您輕鬆得好茶!

一、溫潤泡. 以沸水倒入淹過茶葉的水量後,蓋上壺蓋等待約0-5秒,即可將茶湯倒掉(目的是讓水份軟化茶葉,以利後續茶湯滋味的釋放)。 · 二、第一泡. 茶葉的 ... 於 www.teagardem.com -

#29.生茶、熟茶到底哪個好? - 聞青HipsterScent

而懵懵懂懂的你,在超商又會看到罐裝飲料上面寫著大大的生茶兩字,但喝起來又跟長輩泡的老人茶差異不小。 ... 因此誰都可以稱呼自己的茶是生茶。 聽到這邊你 ... 於 hipsterscent.tw -

#30.老年人喝什么茶好【推荐】适合老人喝的茶

喝茶不仅是我国的传统饮食文化,喝茶还有益于身体健康。 · 1、绿茶。 · 2、苦丁茶。 · 3、红茶。 · 4、普洱茶。 · 老年人喝茶的好处 · 1、经常喝茶可以吸收茶叶中一定的可溶性 ... 於 www.ryctea.com -

#31.工夫茶- 維基百科,自由的百科全書

工夫茶是一種閩南地區、潮州及海外潮州人的飲茶文化,在台灣常稱作老人茶,工夫茶文化在現在廣東尤其是粵東的潮汕地區(潮州、汕頭、揭陽)比較盛行。 於 zh.wikipedia.org -

#32.打破低海拔沒好茶的既定印象「港口茶」-國境之南的風土滋味

... 是老人喝的!除了嘗鮮獵奇,為什麼還有人想品嘗這「苦澀」的滋味? 港口茶外觀上最大的特色是,外表有一層霧面,有人說是海風,有人說是重烘焙的結果,但也有人說那是 ... 於 www.agriharvest.tw -

#33.老人喝什么茶比较好?

大家好,我是@茶中仙,一个自幼受家人喝茶影响的爱茶之人,茶龄十五年。 春节红茶送礼推荐丨高端红茶送礼攻略,哪个红茶品牌值得推荐?8191 播放· 1 ... 於 www.zhihu.com -

#34.【茶百科】各式茶具的泡茶法

就是俗稱的「老人茶」,分為五步驟:. 20230206各式茶具沖泡法_工作區域1 ... 鶴茗茶業Heming Tea|用心做好茶‧ 自然是好茶. © 2023鶴茗茶業. Powered ... 於 www.hemitea.com -

#35.戰鼓泡茶壺泡茶老人茶茶葉

在彰化縣(Changhua),Taiwan 購買戰鼓泡茶壺泡茶老人茶茶葉. 直徑6公分,戰鼓特殊外觀。 彰化市,鹿港福興,埔鹽,溪湖,溪州可面交。 於茶具配件中找到最棒的交易! 於 tw.carousell.com -

#36.夏日午後的老人茶<下

雖然「曾經」是夏澤方、「現在」自稱夏茶的同學講的故事很扯,不過海淵就是相信他,因為這個夏澤方和以前的夏茶都讓他有「被雷劈到」的感覺。可是就在他習慣了阿茶的關心、 ... 於 www.books.com.tw -

#37.[問卦] 為什麼警察局、消防隊都喜歡泡老人茶? - Gossiping板

偶爾去這兩個單位洽公接待室都會有整套的老人茶組而且真的都是有在用的! 不是擺好看的! 為什麼警察局、消防隊都喜歡泡老人茶? 明明這些單位裡也是很多 ... 於 disp.cc -

#38.茶的咖啡因x 含量比較表

如果不想喝進太多咖啡因,茶葉或是以「原葉」製作的茶包,會是更好的選擇。 #03. 烘焙程度越高(烤茶味越重 ... 於 www.xintea.site -

#39.老人適合喝鐵觀音嗎?

鐵觀音茶不僅香高味醇,是天然的健康飲料,常喝鐵觀音還有助於養生,研究發現,老年人喝鐵管音可以起到健康長壽、延緩衰老、提高免疫力、抗動脈硬化、抗 ... 於 www.healthseeq.com -

#40.老人茶是什么意思?是一种茶吗?

老人茶 ”又叫“虫茶”。其实是一种昆虫产的"屎",在树叶的表面细如针尖,红红的一簇,小心取下,用开水冲泡即可成茶老人茶特征:外形呈卷曲,水色红亮,滋味醇厚甘润,香 ... 於 zhidao.baidu.com -

#41.老人適合喝什麼茶,怎麼喝更養生?

我們都知道喝茶是一種健康的日常保健,你知道嗎?老人喝對茶的話還能健康長壽哦!老人喝茶有什麼好處呢?老人適合喝什麼茶呢?下面我們一起來看看吧! 於 world.taobao.com -

#42.你喜歡喝茶嗎?一起用《茶金》細看台灣茶文化,精選全台15 ...

... 老人才喝茶,沏茶品茗也能享受又時尚! ·《茶金》簡介. 公視全新時代台劇 ... 台灣人產茶、賣茶更是愛喝茶,《茶金》時代台灣茶以外銷為主,如今隨生活 ... 於 spot.line.me -

#43.夏日午後的老人茶(下冊)

雖然「曾經」是夏澤方、「現在」自稱夏茶的同學講的故事很扯,不過海淵就是相信他, 因為這個夏澤方和以前的夏茶都讓他有「被雷劈到」的感覺。 可是就在他習慣了阿茶的關心 ... 於 www.taaze.tw -

#44.吃魚????喝茶????

???喝茶???? - 吃魚和喝茶這兩句名詞我是真的從網路上看來的我一定是落伍了到底什麼是吃魚?到底什麼又是喝茶 ... 老人茶,故名思義 ... 於 www.mobile01.com -

#45.焙茶

焙茶主要是由番茶烘焙而成,番茶就是較為晚採摘的茶芽,如第二或第三批 ... 咖啡因含量亦比其餘茶類少,性質溫和,因此非常適合小孩和老人飲用,不會對胃部 ... 於 www.cestlatea.com -

#46.喝對茶才養生綠茶等6大類哪種最適合你?

... 茶:有些人喝茶出現睡不著、心悸等,也許是喝到不適合的茶,先了解自己的體質相當重要。1. 寒性、燥性體質,適合飲不同的茶 ... 建議喝熟茶(又稱老人茶 ... 於 www.epochtimes.com -

#47.2023 年18 款適合送禮的「茶葉禮盒」推薦,教你認識茶葉

白茶只透過日曬或小火乾燥製成;黃茶製作工藝略同綠茶,但它在乾燥前,多了一道「悶堆渥黃」的工序。 黑茶, 是一種「後發酵茶」,常見的如普洱茶,主要產地在中國,是讓 ... 於 blog.pinkoi.com -

#48.食话实说|老人贫血是茶惹的祸?非也!

茶自古以来是中国人的传统饮品,既能解渴,又能养生。然而民间一直有流传说“贫血的人不能喝茶”,“喝茶太多容易贫血”。 近日,一则#老人长期喝浓茶致 ... 於 www.ce.cn -

#49.青茶、綠茶、烏龍茶是同種茶葉嗎?一篇帶你瞭解茶葉類型差異

與台地茶喝起來最大的差異為有豐富果膠、口感滑順,而且為了呈現該產區最原始的茶葉味道,. 高山茶通常是以輕發酵、輕烘焙為主,所以高山茶並不屬於綠茶,. 其中最有名的 ... 於 www.fumeow.com -

#50.老人茶的意思、解釋、用法

即功夫茶。由於沖泡極為講究茶品、茶水、茶具及沖泡過程,因為沖泡耗時,通常唯老人家有時間可消磨,所以又稱為「老人茶」。古代均為茶末沖飲,明代以後,實行全葉, ... 於 dictionary.chienwen.net -

#51.【茶知識】快速帶你了解什麼是生茶、熟茶、半生熟茶

熟茶 : 喝起來感覺比較溫和,以前在講的老人茶大都是說熟茶,但現在好像不一定,對年輕人來說好像只要是工夫泡的方式不管生熟茶都會被說成是老人茶^O^。 於 muyu2019.com -

#52.老人喝茶不得不注意的禁忌

作為世界三大飲料之一的茶,是世界公認的養生保健飲品。喝茶不僅提神、消除疲勞,茶水中的許多營養成分還能有效防老,並且具有清油解膩、消食利尿等養生 ... 於 luckytea168.blogspot.com -

#53.老人喝什么茶好?提醒:不同的茶有不同功效,可根据身体 ...

众所周知,茶叶是著名的保健饮品,也是起源于我国的传统习惯,喝茶不仅能够修身养性,同时还有利于保养身体,尤其是老年人适量的喝些茶,便能够起到降 ... 於 www.sohu.com -

#54.冻顶乌龙茶有5 种? 探索产地、制程&特性- 茶叶

虽说都是冻顶乌龙茶,口味与价格上还是会有所差异,如何挑选适合自己的茶叶,待小编下面带你细细看来。 传统冻顶乌龙茶:. 又名老人茶,对于第一次品茶 ... 於 aboxtik.com -

#55.東方美人是什麼茶?

當年風靡歐洲的出口大宗,便是「白毫烏龍」或稱「東方美人茶」;這種茶因為具有獨特的果香與蜜香,因此成了國際市場上的搶手貨。東方美人茶在沖泡後的茶湯呈現琥珀色,茶葉 ... 於 www.lefoodco.com -

#56.麵茶成分有哪些

松子中的脂肪成分是油酸、亞油酸等不飽和脂肪酸,有很好的軟化血管的作用,是中老年人的理想保健食物,還可以補充腦力,對老人癡呆有很好的預防作用。 核桃. 在麵茶加入了 ... 於 yoosheetea.com -

#57.老人茶優惠推薦-2023年10月

你絕對不能錯過的網路人氣推薦老人茶商品就在蝦皮購物!買老人茶立即上蝦皮老人茶專區享超低折扣優惠,搭配賣家評價線上網購老人茶超簡單! 於 shopee.tw -

#58.無藏茗茶- 什麼是老人茶? 喝老人茶好不時尚喔!😏 呵呵~ ...

「陳年」與「老茶」的最大不同,在於「存放時間的長短」。 許多對於老茶的定義,大多是指10~12年以上的陳茶。 而,陳年烏龍,意指陳化的烏龍,也就是在變成老茶之前的轉化 ... 於 www.facebook.com -

#59.茶叶为什么不能乱送人,买茶叶一次送一盒还是两盒 - 饮茶吧

很多喝茶的老人都是行家了,所以千万不能乱送。给老人送茶叶,适合送普洱茶、铁观音,老人都喜欢这类陈年老茶,特别是老普洱熟茶,具有暖胃消除油腻的效果,还能提神抗 ... 於 www.yinchaba.com -

#60.冬片仔是什麼茶?跟冬茶有分別嗎?速懂常見茶葉分類命名方式

... ,分為春茶、夏茶、秋茶及冬茶,不過市面上常見的「冬片仔」又是什麼? ... 茶也稱為「濃香茶」或「老人茶」。 【資料來源】 .農業主題館:認識『冬 ... 於 health.udn.com -

#61.老人喝什麼茶好?

生茶中富含茶多酚、兒茶素、遊離氨基酸,這些物質都是刺激神經,引起神經興奮的,對於老年人來說,這些物質會造成神經過渡興奮,從而引發失眠、低血糖等 ... 於 www.yamab2b.com -

#62.老年人喝茶的一些注意事項適合老人喝的茶- 養生 - 天天要聞

茶水中含有許多營養,能夠有效防老,有養生保健作用,也能夠清油解膩,消食利尿,對於老人來說,飯後泡上一杯茶,坐下看看報,是很愜意的晚年生活, ... 於 daydaynews.cc -

#63.中國人「怕被請喝茶」不敢回答記者提問

也不能找那些在街邊擺攤賣水果、年糕的小販,他們根本不關心政治,更不關心中國的外交政策。 根據經驗,沿街慢慢散步的老人,最好是手裏還牽著一條狗的 ... 於 www.bbc.com -

#64.台灣高山烏龍茶葉特點,風味介紹與好處

研究團隊針對265名天天喝100c.c.烏龍茶的中老年人做比對,有喝茶習慣的老人比沒喝 ... 依照國際上的定義只要是半發酵茶,並以烏龍茶製程方式來加工,不論其茶葉品種都可 ... 於 teatosharetw.com -

#65.[體驗]用心做好茶、簡單喝好茶-心茶‧四季の風雅 - DuoE的隨手記

還記得小時候家裡總時不時漫著的茶香,漸漸地,也愛上了讓人覺得溫暖的茶湯。別人家的孩子晚餐後在巷子裡玩鬧著,我則是跟著爸爸叔伯們喝著人家所謂的老人茶,學習分辨 ... 於 ee.jaips.com -

#66.你喝到的是「金萱」還是「類金萱」,是”奶香氣”還是”奶香味”?

由於金萱茶,本身就帶有天然獨特的奶香,有別於大家對烏龍茶=老人茶的既定印象,這天然的奶香,有些人喜歡有些人覺得味道太重,因此你所喝到的金萱是 ... 於 www.7-cha.com -

#67.老人離不開烏龍茶3大好處必知

烏龍茶中有豐富的單寧酸、兒茶素、維生素C等成份,對身體相當有有益,這是多數人都知道的。對於老人來說,每天適量的烏龍茶,可以針對一些老人疾病 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#68.烏龍茶是綠茶嗎?1篇教你區分台灣常見茶葉種類

... 茶命名方式相當多元且複雜,阿里山茶、高山茶、台茶18號、蜜香茶,諸多有關茶的名稱,總是 ... 老人茶:指經過重烘焙且茶湯呈現黃褐色烏龍茶. 以品種進行 ... 於 yoshanteausa.com -

#69.別找錯「茶」!銀髮族喝茶3時機 - 良醫健康網

... 茶或綠茶緩解症狀,而且對於有「三高」的老人,是相當有幫助的,能夠降低血脂,保護血管。 睡覺前別喝茶避免過度亢奮. 茶中的茶鹼等物質,被人體吸收後 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#70.台新攜手竹圍工作室藝術家做公益改版花蓮老人「舞鶴蜜茶」 ...

「舞鶴蜜香紅茶」來自花蓮瑞穗的舞鶴茶區,是由當地善心茶莊「天和茶業」所供應,不但茶青散發淡雅香氣,製成紅茶後也帶有濃郁香味,更曾榮獲2006年和2010 ... 於 www.taishincharity.org.tw -

#71.老人经常喝茶与不喝茶,差别大吗?一文告诉您实情,不妨了解

这里就好好聊聊喝茶的那些事儿。 1.老年人最大的健康威胁是心血管疾病. 快过年了,笔者发现很多临床科室的住院患者数量直线下降, ... 於 www.163.com -

#72.茶藝是一種形式和精神相互統一的品茗文化

... 老人茶。你也可能在台北大都會繁忙的街道上,看見掛有茶字招牌的茶藝館,迎面一陣天然的茶香撲鼻而來,如果你有興致駐足品一番,還會有專人為你示範如何泡一壺簡單易學 ... 於 www.jendow.com.tw -

#73.老人適合喝什麼茶老人喝茶的好處

常飲綠茶的人每天可攝取到鋅30毫克,比不飲者多16毫克,在預防骨質疏鬆症、瘙癢症等疾病方面有獨到優勢的錳,也以綠茶的蘊藏量最多。綠茶是適合老年人喝的茶 ... 於 www.jiankangdaba.com -

#74.茶種分類

【熟茶】: 挑梗整理後的茶葉以高溫長時間烘焙,香氣轉為熟果香及火香,又稱「濃香茶」或「老人茶」。 ... 高山茶並非專指某個茶樹種或是某個地區,凡是由高於海拔1,000公尺 ... 於 tenyen.com.tw -

#75.老年人喝什么茶,送长辈什么茶好

... 是喝绿茶还有降血脂和抗癌的特殊作用。但是,银川市医院老年病研究所余国庆主任提醒老人们,要慎喝茶,特别是慎喝浓茶。 首先,茶叶中富含的咖啡碱有 ... 於 www.puercn.com -

#76.【白茶功效】喜歡喝白牡丹/壽眉的你絕對要看! - 林奇苑網誌

幸運的是,白茶似乎是對抗自由基的最佳茶類之一,研究表明白茶具有與綠茶 ... 更有另一個對26項研究和52,500多人的分析發現,每天喝茶與老人痴呆症等腦部 ... 於 blog.lkytea.com -

#77.每天喝茶對身體有這6大好處,但也要避免3件事

衛福部食藥署在今年一月特別在闢謠專區發文,提醒民眾常喝含高草酸的茶可能增加腎結石的風險,引發不少愛品茗,甚至拿茶當水喝的茶友們恐慌。但茶是 ... 於 heho.com.tw -

#78.網紅茶館「隱」巷中台灣茶不再是「老人茶」

「小隱茶庵」這家位在杭州南路一段143巷內的茶館,就如店名一般,外觀並不特別顯眼,也或許是為了迎合「小隱」兩個字,在喧囂的台北市區裡,它靜靜的隱身 ... 於 n.yam.com -

#79.生活中的氣味--老人茶|方格子vocus

回到鄉下,腦海中常閃過一堆不認識的大人圍在阿公茶桌喝茶聊天的記憶。外公家旁是一間廟,阿公正業是農夫,副業是廟公,所以家中常常有各種人上門; ... 於 vocus.cc -

#80.茶葉史 - 新北市汐止區公所

所謂水沙連茶,據研究即是野生茶葉。只是在歷史的演進中,野生茶葉並未受刻意的栽種和推展,故並未有任何重大的發展。 真正 ... 於 www.xizhi.ntpc.gov.tw -

#81.每周喝4杯茶有助腦袋靈光、防失智專家建議老人喝這種茶比較好

想要讓腦袋保持靈光,腎臟科醫師江守山建議「多喝茶」!據新加坡的研究發現,每週至少喝4杯茶可以降低50%認知能力下降的機率,而且無論是愛喝綠茶、 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#82.不當喝茶之副作用- 祥寧祥同中醫團隊

茶乃是中國人最喜愛喝的一種飲品。如今越來越多的中國人不僅講究喝名茶、喝好茶 ... 4.老人。隨著年紀較長,中土氣弱,脾胃功能漸漸低下,喝茶容易引起腸胃的收縮,影響 ... 於 www.shiningcmc.com.tw -

#83.熟藏鮮奶

半熟招牌鮮. 結合日式煎茶與雲南炙茶工藝,輕焙出飽含海苔、烏龍香氣的茶湯,融入優質的純鮮奶,入口香醇濃郁、圓柔鮮潤。 靜岡抹茶鮮. 於 www.ipartea.com -

#84.凍頂烏龍茶熟茶老人茶不傷胃。每包300克賣250元

此款烏龍茶,是熟香明顯、茶湯順口的好茶。使用機器、於日正當中時採收,因此茶菁的品質最好、香氣非常足,品質不輸給手採茶。現正特價優惠。 於 www.ruten.com.tw -

#85.2023新北好茶|夏水春茶|新北市坪林區

521是#世界品茶日🕊️大口深呼吸 感受到了嗎! 一股淡雅清香隨著你的呼吸 ... 坪林教會長期關懷在地獨居老人、婦幼及弱勢家庭。也為需要幫助的孩子們開設課輔班 ... 於 www.ntpc-tea.tw -

#86.網紅茶館「隱」巷中台灣茶不再是「老人茶」

「小隱茶庵」這家位在杭州南路一段143巷內的茶館,就如店名一般,外觀並不特別顯眼,也或許是為了迎合「小隱」兩個字,在喧囂的台北市區裡,它靜靜的隱身 ... 於 innews.com.tw -

#87.老人飲茶保健早、少、淡3要訣

喝茶是中國自古流傳下來的傳統文化,閒來無事泡杯茶、嗑盤瓜子聊天是許多人的休閒活動,家中許多老長輩也習慣在一早或傍晚泡杯茶來喝,然而雖然.. 於 hale-town.com -

#88.是「功夫茶」還是叫作「工夫茶」的茶的認同感『我喝手搖杯

我喝工夫茶,所以我是華人。』這是一句很奇妙的自我認同語言。工夫茶是一種儀式,照著做,似乎就接軌了什麼悠久的歷史淵源,所以先從『Gongfu Tea』 ... 於 www.hanyitea.tw -

#89.台灣烏龍老茶-問與答- lyoldtea

答:綠茶是不發酵茶,紅茶是全發酵茶,只要存放時間夠久或夠老都可以稱為老茶。但正統的烏龍老茶是指半發酵的烏龍茶存放、烘焙、再存放反覆而成,其風味與滋味是紅茶、 ... 於 lyoldtea.com -

#90.老人茶是什麼?一次帶你了解老人茶選購與沖泡技巧。

1.功夫茶 · 即功夫茶。 · 因為沖泡耗時,通常唯老人家有時間可消磨,所以又稱為「老人茶」。 · 古代均為茶末沖飲,明代以後,實行全葉,用砂壺,尤以宜興陶壺為上品, · 而形成 ... 於 jinshangtea.shop -

#91.台灣茶正名別再叫老人茶- 地方新聞

台灣茶不是老人茶,是台灣全民好茶!」,2013台灣茶產業教育高峰論壇在台中工商展覽館登場,亞洲大學茶學研究中心30日提出台灣茶正名運動, ... 於 www.chinatimes.com -

#92.[緒慈] 夏日午後老人茶 - 腐男子.NET避難所- 痞客邦

悶笑著開始,流淚著結束,讓我思念家人的故事。 那果熊的故事總是總是讓人欲罷不能,輾轉反側。 熟悉她的人總是會在故事裏面找到一點自己的影子。 於 fudanshi.pixnet.net -

#93.老人經常喝茶與不喝茶,差別大嗎?一文告訴您實情,不妨了解

這裡就好好聊聊喝茶的那些事兒。 1.老年人最大的健康威脅是心血管疾病. 快過年了,筆者發現很多臨床科室的住院患者數量直線下降, ... 於 tw.aboluowang.com -

#94.比賽茶,中培火,回甘,順口,不澀

... ,茶葉,台灣茶,烏龍茶,老人茶,鹿谷農會,比賽茶,中培火,回甘, ... 茶茶軒有台灣高山茶,烏龍茶,紅茶,都是茶老編精挑細選的好茶,茶老編自己喝,也 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#95.日本茶竟然這麼多種?8種日本茶比一比

前往日本旅遊時,不論是在日式料理店或是伴手禮店中,絕對能看到各種日本茶的身影,那麼大家知道各種日本茶的差異嗎?以下將介紹抹茶、煎茶、粉茶等常見的8種日本茶, ... 於 tc.tabirai.net -

#96.泡茶時間好難控制?4大泡茶步驟教你如何泡出回甘好茶

「來泡茶聊天啦!」你是不是也聽過長輩間這樣的寒暄方式呢?泡茶可以是一種與家人、朋友間的休閒娛樂,但若要認真探討,如何泡出一杯好茶也可以是一門 ... 於 www.yoshantea.com -

#97.茶氣是什麼?喝到好茶茶氣強是什麼感覺?

普洱茶裡頭的古喬木,或烏龍茶中的百年老欉,都是茶氣強勁的代表。歲月給予老人智慧,給到老茶樹的,則是綜合環境與天地精華的能力。雲南300年以上的 ... 於 www.commonhealth.com.tw