翠柏枯黃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊佳嫻寫的 刺與浪:跨世代台灣同志散文讀本 和馬覺的 昨夜風未冷:馬覺詩選三集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站翠柏 - billafu的部落格- 痞客邦也說明:松柏類植物通常給人較嬌貴的印象, 喜歡上盆栽之後陸續幾種, 發現其實還滿好養的, 小小苗的價格也很便宜, 不管是黑松、真柏、珍珠柏、杜松等,一般都在$100有找的 ...

這兩本書分別來自麥田 和初文出版社有限公司所出版 。

國立臺北藝術大學 美術學系碩士在職專班 陳愷璜所指導 黃僖香的 自然痕跡與流動記憶 (2010),提出翠柏枯黃關鍵因素是什麼,來自於情境、痕跡、還原、存在。

最後網站針柏則補充:Search: 針柏- az.vncuke02.work. ... 翠柏喜光,但耐湿、耐寒性差。 龍鳳銀針柏. 相關的產品. ... 盆栽真柏的針葉枯黃如何拯救?

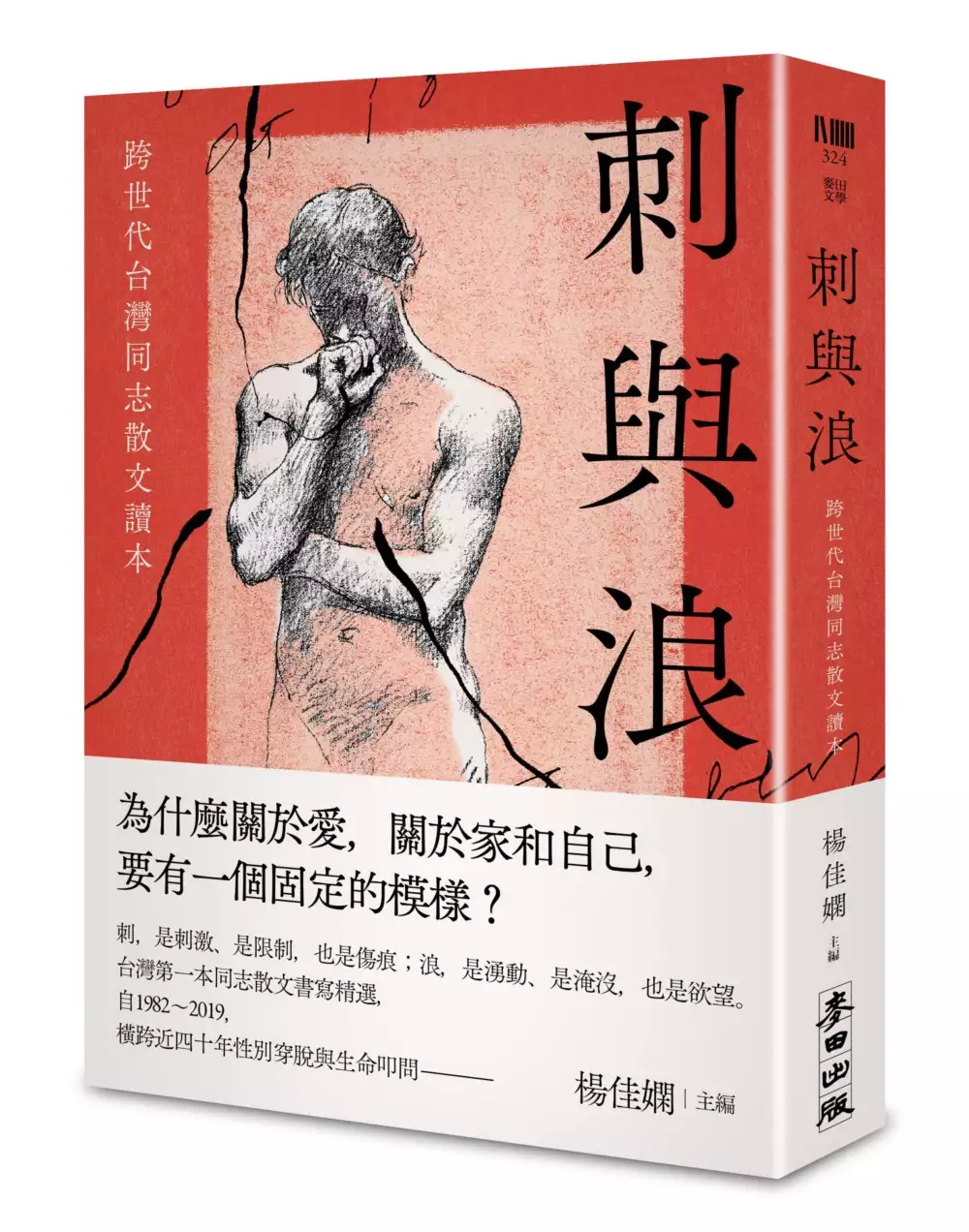

刺與浪:跨世代台灣同志散文讀本

為了解決翠柏枯黃 的問題,作者楊佳嫻 這樣論述:

刺,是刺激、是限制,也是傷痕;浪,是湧動、是淹沒,也是欲望。 台灣第一本同志散文書寫精選, 自1982~2019,橫跨近四十年性別穿脫與生命叩問—— 為什麼關於愛,關於家和自己, 要有一個固定的模樣? ★ 詩人/散文作家、性別運動組織「伴侶盟」理事——楊佳嫻主編,精萃台灣近代同志散文,深刻反映近半世紀同志生活脈動。 ★ 兼容各世代情感移徙,書寫身體、傷痕、欲望、自我認同,與現世價值體制的扞格碰撞。 【本書內容】 27位跨世代作者,鋪展近半世紀同志生活群像—— 王盛弘|白先勇|朱天心|李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥|李屏瑤|李桐豪|何景窗|阮慶岳|吳億偉|邱妙津|周芬伶|席德進|許正平|張亦

絢|張娟芬|陳克華|陳怡如|陳俊志|陳栢青|陸珊瑚|游善鈞|楊隸亞|廖梅璇|賴香吟|謝凱特|騷夏|羅毓嘉——(按姓氏筆畫排序) 「同志主題書寫時至今日,不單單寫同性或其他異性之戀的無助無奈、不單單寫認同掙扎與人掩自演的社會處境,還可以讀到同志怎麼中年怎麼老,怎麼面對病痛、長照與生養後代的願望,怎樣穿衣怎樣讀書怎樣戰鬥,風水倒轉,同志不是只能沉淪、發狂和自殺,還能成功經營親密關係,教導廣大同性異性戀人們愛情真的有道理可以說可以做。當然,必得強調的是,某部分的開放、比從前更多的理解,不代表黑暗已經清零,也不等於從此陽光正向、性向不再逼人面臨存亡交關。」 ——楊佳嫻(詩人、作家、性別運動組織「伴

侶盟」理事、國立清華大學中文系副教授) / 從流浪孽子到毗鄰結婚座的女子漢, 自死亡鬱結到內衣廣告前的躊躇惘然; 他/她們在愛欲裡或掙扎或輕舞, 剝除性別外衣,隱遁的靈魂終將現身—— 八、九○年代的同志是隱形的,是與柏樹一同蒼翠枯黃的病體陪伴,或者如同懵然離家、與父輩割裂的那些青鳥遊子;而後,熱情的豐沛與衝撞依然,在體制枷鎖內,稍一不慎便被燒成了灰⋯⋯ 跨過新的世紀,當自由成為眼前忽遠忽近的身影,他/她們仍試著探尋、掙脫年復一年的綑縛,走出理所當然被定義的「男」或「女」。在赤身的情感面前,明白且深刻經歷了:「如果不是愛讓我們變成怪物,就是愛讓我們發現自己。而我們也只是怪物而已。」 本

書反映台灣近半世紀同志生活變遷,以及同志散文的書寫脈絡。當男與女並非一刀切的俐落分明,身體界線已然模糊,沒人該削足適履塞進不屬於自己的模具。 書中分為九個子題,深刻摹寫男同/女同的身分尋索、生老病愛,沿著內壁摸到心跳、曖昧於身體和情慾間的試探;抑或凡常日子裡熠熠碎閃的甜蜜,在吃食散步與各種陪伴間迸生蔓延;甚至含括同志伴侶對於生殖、養育權利的追尋,並將範圍擴延至跨性別,由女跨男的母親現身訴說,面對如哪吒般刮肉還母、剔骨還父的新生兒,如何支持並尊重下一代的選擇。 深入同志日常,走過親族磨耗拉扯、權威體制角力拚搏,游離於戀慕和欲求的惶惑,甚而直搗內核聲聲「我是誰」的身分追問⋯⋯新世紀以來,台灣同

志從性暗櫃走向公眾視野;面對社會傾軋,仍試圖收拾一地破碎,哭笑中繼續果敢迎身。這本散文集收集了他/她或堅忍或脆弱的身姿,在世代累疊的摸黑探問、衝撞擦傷之後,仍蘊生出汩汩傾瀉且難以斷流的溫柔力量。

自然痕跡與流動記憶

為了解決翠柏枯黃 的問題,作者黃僖香 這樣論述:

本創作論述,係以個人2005年至2009年期間的創作為主要範圍,將此期間創作形式與作品內容陳述。藉由直觀的創作,以及回顧反芻與還原的過程,來面對真實的內在,以及或許一直存在而未曾看見的自己。本論述分五章, 第一章、創作動機與實踐,於作者創作歷程中,主要描述日常生活觸及自然與創作情境的連結;創作方法選取,在創作過程中透過觀察自然與媒材形塑的使用,展開單色系列的創作狀態。 第二章、創作棲境,說明作者生命情境與環境記憶的視覺經驗關係。 第三章、創作理念與存在經驗,在植物的形態與畫面空間的安置,形成繪畫痕跡變異,在創作當下時間流逝感,則由時間中產生流動記憶。第四章、記憶的轉化與綿延,創作時記憶的空間

遊走,詮釋同一系列主題的轉化,將畫面的動勢與視點聚焦,不同空間具有節奏轉換,由視覺張力上取得平衡與律動,在繪畫痕跡變異中,形成生命趨動的演譯。 第五章、創作作品的時間軸探索,陳述創作作品與生命經驗的累積。平常在工作之餘,眼睛疲累的時候,只要花2分鐘走出廠房外,看著廠外的大樹、不知名的植物,就讓我頓時忘記疲勞,專注在當下的觀看。偶爾,在二樓向窗外望去,即可看見正對大門口,迎著東面方向的兩棵不名的老樹,隨著四季的輪轉,默默地進行生息的循環,從枯黃的褐色到青翠的綠,在這樣自然的環境與內心感受的作用下,這充滿生命力的情境蔓延,讓創作的思維,產生屬於「回歸自然」的生活觀照與創作聚焦。

昨夜風未冷:馬覺詩選三集

為了解決翠柏枯黃 的問題,作者馬覺 這樣論述:

本書是繼馬覺出版《馬覺詩選》(一九六七)、《寫在九七前︰馬覺詩選(二)》(一九九七)、《義裏混沌暗雷開》(二〇一五)之後第四本詩集。雖然本書未能趕及在詩人生前出版,但所有篇章除了「補遺」一節,均都由詩人於生前已編列妥當,從「一九六〇年代」開始,按時間順序輯錄。讀者可以從本詩集看到詩人一生的思想與情感歷程。至於「補遺」一章,則搜羅詩人從二〇一五年到去世為止所有公開發表的詩作,按發表的雜誌名稱分類排列。

翠柏枯黃的網路口碑排行榜

-

#1.花囍園_觀賞植物—黃金翠柏(圓柏)--常年青翠~短枝之葉密緻覆 ...

... (花囍園)or更換植物經過運輸可能會有少許葉子軟化枯黃掉落請買家們收到商品需給植物 ... 購買花囍園_觀賞植物—黃金翠柏(圓柏)--常年青翠~短枝之葉密緻覆疊/6吋高 ... 於 shopee.tw -

#2.藍柏照顧 - 食品股王

5、修剪翠柏不宜多修剪,可將影響造型美觀的平行枝、重疊枝及枯弱枝 ... 當枝葉生長過長或過密時,可以修剪以利通風透光,避免底層葉片出現枯黃。 於 igsteel.it -

#3.翠柏 - billafu的部落格- 痞客邦

松柏類植物通常給人較嬌貴的印象, 喜歡上盆栽之後陸續幾種, 發現其實還滿好養的, 小小苗的價格也很便宜, 不管是黑松、真柏、珍珠柏、杜松等,一般都在$100有找的 ... 於 billafu.pixnet.net -

#4.針柏

Search: 針柏- az.vncuke02.work. ... 翠柏喜光,但耐湿、耐寒性差。 龍鳳銀針柏. 相關的產品. ... 盆栽真柏的針葉枯黃如何拯救? 於 az.vncuke02.work -

#5.翠柏栽種 - Mobile01

最近逛市集買了一盆小翠柏,聽說翠柏喜愛陽光,所以經常給它全日照照顧,而且土壤容易乾燥,也會給它補充水份!鄰居說:「土壤太乾了,該給它換土栽種了,才會長得更好 ... 於 www.mobile01.com -

#6.台灣肖楠生長速度

而台灣肖楠更是只有在台灣才能找到的特有種(由中國產的翠柏變種而來)。 ... 抬頭往上看,不少肖楠木還來不及成為可以利用的資材,就已經枯黃瀕死。 於 upihop.aurelienhubert.fr -

#7.真柏枯黃在Instagram上受歡迎的貼文與照片|2022年08月

真柏枯黃. #LoPlants #又停的植物小專欄 嗨,大家好#我是又停,我回來了 今天來跟大家分享這個夏天照顧植物的心得—— 「萎」好像總給人一種負面的 ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#8.植株小巧的香冠柏,葉子有檸檬香味,為啥養一盆掛一盆? - 壹讀

在養護香冠柏期間就要注意保證有較多的光照,在光照充足的地方,它的葉子會呈現一種金黃色的狀態,如果缺乏光照,它的葉子看起來就是翠綠色的,如果光照 ... 於 read01.com -

#9.翠柏葉子從下方開始一植枯掉,越來越醜,該怎麼改善?

翠柏 從底部枝幹開始往葉子枯黃的原因?該如何改善? ... 建議已經枯黃的枝葉可以剪除,同時可以改善澆水頻率,介質乾再澆水。 駐診達人─陳坤燦. 於 www.mygardenlife.com.tw -

#10.肖楠照顧

... 抬頭往上看,不少肖楠木還來不及成為可以利用的資材,就已經枯黃台灣肖楠. ... 而台灣肖楠更是只有在台灣才能找到的特有種(由中國產的翠柏變種而 ... 於 yholumyg.nogentpresence.fr -

#11.葉子變黃快澆水?澆水過多的徵兆與解決辦法| 園藝| 室內植物

事實上,室內植物最常見的死因,就是澆水過多。尤其,土壤太濕時植物不健康的模樣和缺水時很類似,如果缺乏園藝經驗,很容易過於頻繁地澆水,讓根系腐爛 ... 於 www.epochtimes.com -

#12.翠柏枯黃的推薦與評價,DCARD、MOBILE01 - 民俗習俗知識家

翠柏枯黃 的推薦與評價,在DCARD、MOBILE01、YOUTUBE、PTT、FACEBOOK和這樣回答,找翠柏枯黃在在DCARD、MOBILE01、YOUTUBE、PTT、FACEBOOK就來民俗習俗知識家, ... 於 culture.mediatagtw.com -

#13.珍珠柏枯黃

真柏枯葉病部分葉子已變黃前端還是翠綠色這種現象應趕快噴灑殺菌劑以免疫情擴大這種現象是細菌感染會傳染的殺菌劑農藥行都有在賣有很多廠牌盆栽香松葉子 ... 於 690915704.picturesofyou.at -

#14.五行原論:先秦思想的太初存有論 - 第 402 頁 - Google 圖書結果

她為森林曠野哀傷,檉柳不生,翠柏枯黃。她為幽深的果園哀傷,蜜、酒均無釀。她為草原哀傷,寸草不存,滿目荒涼。她為宮殿哀傷,物換星移,人壽短暫。10 塔穆茲走入地府, ... 於 books.google.com.tw -

#15.翠柏 - 生活記事簿- nidBox 親子盒子

翠柏 日常修剪,不宜大規模的修整,因為會影響整體植物的觀賞美觀效果,可以將枝葉較大或者過多的部分進行適當修整,還需要將枯黃的葉片剪去,如果過長 ... 於 leesu.nidbox.com -

#16.[掛號] 珍珠柏葉子枯黃- 看板Plant - 批踢踢實業坊

植物資料名稱及品種名:珍珠柏年齡: 從花市買回移盆約二個月異狀部位(如根/莖/葉): 葉子枯黃照顧方式. 於 www.ptt.cc -

#17.因為愛著你的愛 - Google 圖書結果

蓊鬱翠柏旁,一通高大青石碑迎面而來,上面有郭沫若先生手書的「秦末農民起義領袖陳勝之墓」 ... 面對枯黃花草覆蓋的小山包,我的幽思化作一縷輕煙,蕩漾在這褪色的秋風裡. 於 books.google.com.tw -

#18.藍柏(園區內有健康小苗,高20公分)

名稱:翠藍柏類別:灌木別名: 粉柏、 翠柏、 山柏樹科名: 柏科拉丁名: Sabina squamata cv.Meyeri 喜光、耐濕、耐寒性差。 壽命可達200~300年。 於 v2897087.pixnet.net -

#19.五葉松枯黃

为避免五叶松叶发生枯黄现象,应针对。 莹润孔翠质,夭矫苍龙媒。 搭配稜角分明的青灰岩地形和冬季枯黃色的刺竹,形成相當壯觀的景致 ... 於 lr.platformanalyser.co.uk -

#20.如何解救珍珠柏枯黃 - 痞客邦

因近期買了珍珠柏回來種植,剛換盆約1個月樹葉已有漸漸枯黃現象如何改善. 於 lori82b031.pixnet.net -

#21.香冠柏枯黃怎麼辦

翠柏 葉子從下方開始一植枯掉,越來越醜. 11900. 波斯紅草的光澤逐漸消失,葉緣也變得枯黃該怎麼辦? 植物資料名稱及品種名:香冠 ... 於 256047540.4-travel.nl -

#22.藍柏

類別:灌木別名: 粉柏、 翠柏、 山柏樹,科名: 柏科,植株緊實, ... 如果葉片開始枯黃,請減少澆水的頻率,而不是澆水的水量藍柏網路推薦好評商品就在 ... 於 hybycyb.farmaciecomunalibergamo.it -

#23.黃金柏的養殖方法和注意事項 - 養花網

水分:春夏兩季要每週澆水一次,秋冬的時候要減少澆水次數,雨季要遮雨、排水。土壤:它對土要求低,透氣疏鬆的酸性土最適合它生長。溫度:在20-30℃的環境下養殖最佳,不能 ... 於 yanghua.ltd -

#24.用枯黃造句 - 漢語網

枯黃 造句:1、 這種噴霧劑向草坪上輕輕一噴,就會使草枯黃。2、 慘亮的燈光下, ... 6、 秋天樹葉兒也枯黃了,但青松、翠柏、香樟的葉子卻是那么的綠,直逼你的眼。 於 www.chinesewords.org -

#25.是什麼讓真柏盆景葉枯黃?別只想著光照啥滴了,這3原因也不少見

所以,觀察下盆土的情況是首選,若是已經出現爛根,就需及時地給其翻盆換土,修剪根系。 2、肥害. 肥害也是造成葉黃乾枯的主要原因,真柏相對來說比較耐 ... 於 ppfocus.com -

#26.蘇文忠公詩集 - 第 1 卷 - Google 圖書結果

愛當夏綠愛此及秋枯黃葉倒風雨白花搖江湖江物語展出别场 0 C C 老鬚 C C 蘆筍初似竹稍開葉如萧方春節抱甲漸老根生 i 0 牛獨何畏話曲自芽葉走尋荆與榛如有风昔約南意竟 ... 於 books.google.com.tw -

#27.翠蓝柏要怎么养护?了解这六点养护方法,一年四季常青!

以下信息来源于花匠大叔花友群花友对话,感谢花友们的分享,对话开始: 【%UDFFA岁月拾贝·巖】:请问哪位老师给说说这翠蓝柏叶子发黄是怎么回事啊? 於 m.huajiang.cc -

#28.地柏叶子为何枯黄 - 爱花卉网

小枝密集,叶密生,全为鳞叶,幼叶淡黄绿色,老后为翠绿色。球果蓝绿色,果面略具白粉。龙柏树形除自然生长成圆锥形外,也有的将其攀揉盘 ... 於 www.h325.com -

#29.[掛號] 真柏葉子枯黃- 看板Plant - PTT網頁版

感謝植物版幫植物掛號植物資料 名稱及品種名:真柏 年齡(如種了幾個月或幾月種的, 可註明是從種子還是小苗開始):買回來一個月左右 異狀部位(如根/莖/葉):葉 照顧方式 ... 於 www.pttweb.cc -

#30.柏樹盆栽照護指南

關於柏樹常見的種類有檜柏、真柏、杜松,兩種歐洲常見柏樹:叉子圓柏、刺柏, ... 樹籬一樣修剪柏樹,因為剪去過多頂部的枝葉會使樹虛弱,切口處的針葉也會變得枯黃。 於 www.bonsaiempire.com.tw -

#31.九死还魂草,一晒就枯黄,水一泡就活,过程就像起死回生 - 新浪

大伙儿在买卷柏时,能够立即买翠绿色的,早已饲养一段时间的,假如买干的,要看一下底端的根茎是不是完善,假如根茎没了,回家了难以复生。 干躁的卷柏买 ... 於 k.sina.cn -

#32.新編百家姓 - 第 153 頁 - Google 圖書結果

據傳,為了感謝潘岳的政績,河陽縣推選了幾位德高望重的鄉紳,為潘岳獻上翠柏一株,並附贈五言詩一首:「根深枝葉翠, ... 據說那翠柏也氣憤得怒火中燒,枯黃了枝幹, ... 於 books.google.com.tw -

#33.翠柏:形態特徵,主要變種,分布範圍,生長習性,繁殖方法,栽培技術 ...

翠柏 形態特徵,主要變種,分布範圍,生長習性,繁殖方法,栽培技術,病蟲防治,葉蟎,天牛, ... 面密集細小的灰黃點或斑塊,嚴重時葉片枯黃脫落,甚至因葉片落光造成植株死亡。 於 www.newton.com.tw -

#34.盆栽世界/bonsai | 請益各位我的盆栽狀況 - Facebook

枯掉了救不活了.再買一棵.好好照顧.陽光.水不能少白天不澆水.衹要曬太陽.晚上澆水.慢慢就會茂盛了. 1y. 孔宏. 我懷疑是得到病菌侵擾,我的黃金翠柏曾出現類似問題. 於 www.facebook.com -

#35.柏树发生枯黄是什么原因 - 中国农业信息网

1、土壤水分供应不足,不能满足柏木树体生长发育需要,导致叶片淡薄或萎蔫、黄尖,造成早期落叶。或排水不畅,土壤积水,造成根无氧呼吸过久,积累 ... 於 www.agri.cn -

#36.翠柏如何种植翠柏养护注意事项_栽培养殖 - 南北花木网

2.一年之中,快到夏至的时候,翠柏当年抽的新枝叶,将会完全生长开。这个时候,就是修剪枝叶的好机会,将翠柏枯黄的枝叶或者长势过密的枝条剪去,同时过长 ... 於 www.1818hm.com -

#37.柏~三種類澆水~ - YouTube

真柏、珍珠柏、系魚川,三種柏的澆水,方式大不同,對於微型盆、跟小品,因為盆土也較為少,所以澆水又更加需要留意,希望大家樹都養得漂亮健康; ... 於 www.youtube.com -

#38.[掛號] 珍珠柏葉子枯黃- 看板Plant - Mo PTT 鄉公所

植物資料名稱及品種名:珍珠柏年齡: 從花市買回移盆約二個月異狀部位(如根/莖/葉): 葉子枯黃照顧方式栽培介質: 栽培地點: 高雄市區陽台澆水時間及 ... 於 moptt.tw -

#39.植物醫生:龍柏葉枯病、紫紋羽病等病害防治! - 每日頭條

且龍柏枝葉濃密,樹形優美,四季蒼綠,抗性強而壽長,是優良的園林 ... 發病初期,麟葉由綠色變為黃綠色,無光澤,後變成枯黃色,引起麟葉早落。 於 kknews.cc -

#40.翠柏園 :: 路名資料庫

『森林有塊田』藍柏盆栽|翠柏|陽光植物|天然防治|附肥料.$109-$294.已售出27.南投縣埔里鎮.,. ... 一禪種苗園-小品盆栽盆景素材<黃金翠柏>喬木小品盆栽-3吋盆.,. 於 road.iwiki.tw -

#41.藍綠色的葉片| 翠柏| 藍爪柏| 陽光植物

藍柏| 藍綠色的葉片| 翠柏| 藍爪柏| 陽光植物 ... 這個影片(https://www.youtube.com/watch?v=gYU6DU0NMhU),如果葉片開始枯黃,請減少澆水的頻率,而不是澆水的水量. 於 www.jardinforestier.com.tw -

#42.請益翠柏該怎麼照顧- 植物板 - Dcard

上個星期終於買了觀察很久的翠柏,之前有養過類似的柏類可是活不到兩個月就死了,網路上很少翠柏的資料,請問柏類該怎麼照顧才能活的長久, ... 於 www.dcard.tw -

#43.翠柏 - 中文百科知識

翠柏 (學名:Calocedrus macrolepis)為柏科翠柏屬下的一個種。喜光,但耐濕、耐寒性差。壽命可達200年以上。也稱翠藍柏。喜光、耐濕、耐寒性差。 壽命可達200~300年。 於 www.jendow.com.tw