美麗灣大事記的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦公民行動影音紀錄資料庫寫的 公民不冷血(經典增修版):新世紀台灣公民行動事件簿 和王淑觀,張怡文的 悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美麗灣十年墮落紀事| 胡慕情 - 獨立評論也說明:今年,是美麗灣渡假村與台東縣政府簽訂BOT滿十年,杉原海岸居民與美麗灣渡假村的爭議糾結,也長達十年。十年,佔美麗灣渡假村預計營運的時間(五十 ...

這兩本書分別來自紅桌文化 和幸福綠光所出版 。

法鼓文理學院 環境與發展碩士學位學程 張長義所指導 陳載福的 台灣環境影響評估制度下司法救濟議題之研究—以臺東美麗灣開發環評案為例 (2020),提出美麗灣大事記關鍵因素是什麼,來自於二階段環評、民眾參與、行政處分、司法救濟、當事人適格。

而第二篇論文國立臺灣大學 科際整合法律學研究所 陳昭如所指導 莊嘉強的 在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016) (2019),提出因為有 原住民族社會運動、法律動員、法律構框、法律機會結構、法律史的重點而找出了 美麗灣大事記的解答。

最後網站法鼓文理學院電子學位論文服務 - ETDS則補充:已通過環評審查結論的行政處分而被法官判決撤銷的案例,所在多有,毋寧是值得注意的司法進步。 本研究以臺東縣美麗灣開發環評為案例,試圖尋找並印證更多環評建制的缺失 ...

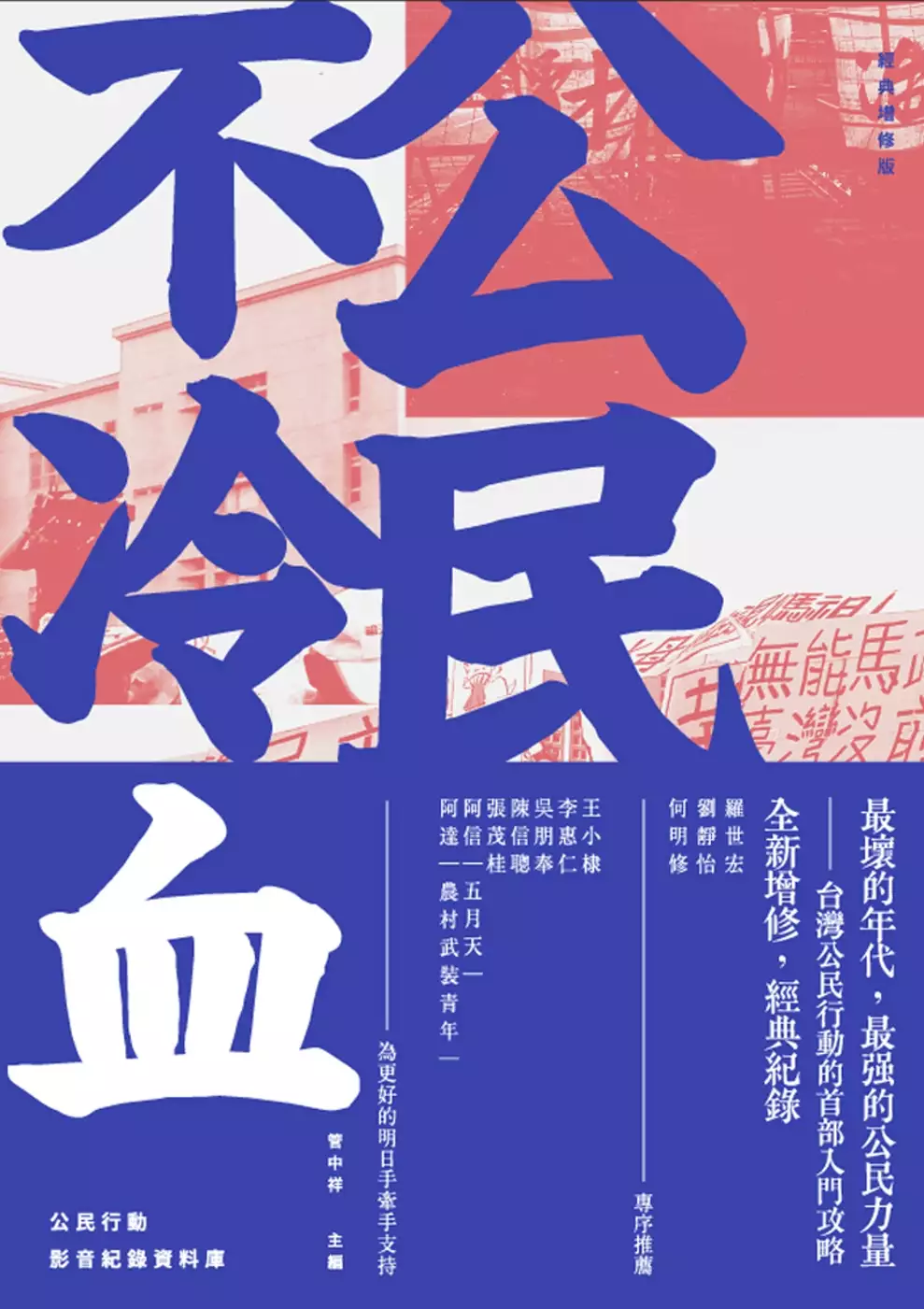

公民不冷血(經典增修版):新世紀台灣公民行動事件簿

為了解決美麗灣大事記 的問題,作者公民行動影音紀錄資料庫 這樣論述:

最壞的年代,最強的公民力量 ──台灣公民行動的首部入門攻略 全新增修,經典紀錄 台灣重要社會議題,與新時代公民行動的紀錄專書 邁步向前、重新修訂,修整再收錄:華隆勞工、關廠工人、文萌樓……等重要事件。 為台灣的明天繼續直擊、轉播。 選錄土地、環境、勞工、族群、性別等重要議題, 清楚陳述事件與行動,走訪多位社運工作者, 揭露主流媒體忽略之關鍵時刻。 那些發生在生活之中,與你息息相關的生存議題: 當我們親眼看見傳承的屋被納入都市更新徵收計畫。 當我們親眼看見吃的稻米以科技園區所排廢水灌溉。 當我們親眼看見美麗的海岸線遭建商獨占,開始收費。 當我

們親眼看見智慧型電子產品之製造依賴血汗勞動。 當有人問:為什麼我必須在自己的土地上流離失所? 向社運夢想家致敬,為台灣公民行動備忘 ──文林苑、三鶯部落、松菸巨蛋護樹、台灣人民挺農村、大埔案、台灣農村陣線、中科四期搶水、樂生院、反國光石化運動、關廠工人、華隆工人、國道收費員、洋華光電工會事件、國際反血汗IT運動、原住民還我土地運動、美麗灣事件、蘭嶼核廢料、同志大遊行、多元成家、文萌樓。 你期待這片土地成為什麼樣子? 新世紀台灣的公民覺醒運動,我們繼續前進。 專序推薦 羅世宏 劉靜怡 何明修 為更好的明日手牽手支持 王小棣 李惠仁 吳

朋奉 陳信聰 張茂桂 阿信(五月天) 阿達(農村武裝青年) 作者簡介 公民行動影音紀錄資料庫 www.civilmedia.tw 公民記者在公民行動現場,以攝製、訪談的方式,記錄主流媒體所忽略或扭曲的社會行動,讓各個公民團體得以闡述行動理念與對社會的關懷。 從二○○七年起運作至今,已累積超過一千五百則影音紀錄,內容包括人權、司法、環境、文化、移民、移工、媒體、教育、社福、稅改、社區、民生消費、性別、勞工、兒少、醫療、和平、學運、族群、身心障礙、原住民、樂生、都更、政黨等多項主題與專題,以期待呈現台灣社會的多元聲音,並作為各界查詢與理解社會事實的管道。 編者簡

介 管中祥 中正大學傳播系副教授、公民行動影音紀錄資料庫主持人 長期參與媒體改革運動,關注人權與文化議題。強調媒體改革運動的核心價值在「傳播公民權」,以此為基礎才能擴展出媒體改革的多樣路徑。曾入圍第四屆、第六屆「卓越新聞獎」廣播類新聞節目主持人、獲頒二○○八年中華傳播學會年會優秀論文獎,並發起多次抗議媒體行動與遊行。研究領域為文化行動主義、傳播公民權、另類媒體、媒體改革運動、地方媒體等。 新版序:進步,是要經過不斷抗爭 數位典藏的典範革命/羅世宏 永不止息的影音熱情/劉靜怡 當新社運遇到新媒體/何明修 導論:即便消失了,我們仍舊存在 ●土地 都更與暴力迫

遷 科學園區與農地 樂生院的兩三事 ●環境 反國光石化運動 ●勞工 勞動權抗爭紀錄 高科技冷血運動 ●族群 台灣原住民運動 ●性別 台灣同性戀運動 文萌樓公娼紀錄 ●公民在線:社運者速寫 施月英 徐世榮 廖本全 何欣潔 大暴龍 吳松霖 陳秀蓮 杜光宇 江一豪 Mayaw Biho 馬躍‧比吼 鄭智偉 吳若瑩 ●附錄 公民不冷血:公民行動影音紀錄資料庫的社會實踐/管中祥 總編輯後記:讓我們繼續行動/劉粹倫 社會運動團體、媒體簡介 新版序 進步,是要經過不斷抗爭 管中祥 二年前的今天,我們沒有想到「公民行動影音紀錄資料庫」會活下去,更沒想過《公民不冷血──新世紀台灣公民

行動事件簿》會再版。 二○一二年,「公民行動影音紀錄資料庫」面臨沒有經費窘境,下一步該怎麼走,讓我們傷透腦筋。就在舉足不前時,出版了這本書,希望把過去幾年在社運現場的所見所聞與紀錄,轉成文字,讓更多人認識台灣的真實面貌,並向這些年無私投入社會改革的行動者致敬。 當時因為不知「公庫」的未來將會如何,於是,在「公民不冷血」的導讀中悄悄地寫下了「墓誌銘」: 我們這些年的努力只是盡了作為公民的一點心力,更重要的是,我們拍攝的公民行動會在網上繼續流傳,也會是台灣民間社會進步力量的重要紀錄,「七俠和五義」的豪情義舉依然會「流傳在民間」,即便消失了,我們仍舊存在。 《公民不冷血》出版

後沒幾天,前苗栗縣長劉政鴻趁著大埔居民北上抗議的「天賜良機」,強拆張森文先生的家。一個月後,上千名憤怒的群眾衝進內政部廣場,這是台灣人民第一次「占領」政府。隔年三月,國民黨立委張慶忠荒謬的三十秒強行通過「兩岸服務貿易協議」,群眾因而占領立法院議場長達二十四天,不僅震驚全國,也燃起了人民對抗兩岸政商同盟的熱血,並且召喚出國家機器的粗暴惡靈。二○一五年七月,一群反課綱微調的高中生占領教育部前廣場,迫使一意孤行的政府轉向,讓新舊版本並行,雖然成果並非同學所願,卻是青年力量的展現,讓社會有機會看似無害的教科書裡隱藏多少意識型態的爭鬥。 雖然部分的社會行動得到媒體前所未有的矚目。但絕大多數的社會運

動卻仍遭到忽略、扭曲,但這些被遺忘的公民行動卻是台灣社會能否持續進步,能否真正對抗政商同盟的重要力量。作為以紀錄台灣社會運動為職志,讓弱勢發聲、促成公共討論的「公庫」,當然不會缺席,持續紀錄。 出乎意料的,與「公庫」相伴而生的《公民不冷血》一版近五千本竟然全都賣光,不知道是該感謝昏庸的政府與貪婪的財團?還是要感動公民的力量?實在讓人有點哭笑不得。不過,我們不會矯情地說:希望國泰民安,這本書不要熱賣。相反的,即使是「太平盛世」,也可能存在著各種壓迫、不對等權力關係,仍然需要公民行動持續翻轉社會,因為只有透過不斷的質疑、挑戰、辨証,甚至衝撞、抗爭,社會才會不斷進步。就如同黑人民權領袖馬丁‧路

德‧金恩所說的:「改變不會自動到來,而是需要經過不斷的抗爭;真正的和諧社會不是爭議的消失,乃是公義之彰顯」。至於這本書賣不賣,恐怕真的不是最重要的事了。 謝謝紅桌文化的粹倫提醒我們這本書再版的重要,也讓我們能把「公民行動影音紀錄資料庫」八年來拍攝的社運紀錄,再次轉為文字,分享我們在抗爭現場所見所聞,讓公共議題、弱勢之聲,能再次有機會被知道、被感受、被理解、被反省。 新的版本,我們增修了部分篇章,補進了事件的最新發展,也新增了兩篇文章。一是從關廠工人、華隆罷工,以及國道收費員的遭遇,分析政府及資本家如何透過制度力量讓勞工成用過即丟的免洗餐具;另一篇則是從日日春及文萌樓的爭議,探討娼妓

的性權、勞動權與文化資產保存的議題。此外,也專訪了三位抗爭者,他們不是媒體及大眾眼中的社運英雄,而是在第一線捲起衣袖、彎下身軀、腳踏土地、走入群眾的行動者。 同樣的,這本書的再版,是要誠懇地告訴讀者這塊土地被忽略的公民行動與人民歷史,也要向參與進步社會運動的朋友再次致敬。 導論 即便消失了,我們仍舊存在 管中祥 幾年前,公民行動影音紀錄資料庫(公庫)在鹿港辦影像培力工作坊,在一整天的影像製作課程及社會議題討論後,晚上邀請了當時還未發片的獨立樂團─農村武村青年演唱。那是個過年前的寒冷夜晚,聽著團員們青澀卻憤怒的歌聲,讓我想起二十年前的另一個夜裡。 那時剛解嚴,熱血青年們胸懷

大志,希望改變社會。雖然四處參加社會運動,也看到許多底層社會的不公不義,但,在主流媒體卻看不到這些,因為媒體掌握在黨國政體的手中。還好,攝影機剛引進台灣,包括綠色小組、第三映像工作室等另類/獨立媒體陸續出現,彷彿是街頭影像游擊隊,突破政治與主流媒體的限制,透過影像記錄社會運動風起雲湧。 許多當時的熱血中年辦起了影像游擊營隊,希望有更多人「自己做媒體」,卯上主流。當時我正值青春年少,也參加了這樣的活動,那個晚上,熱血的我們不斷想像台灣會因為我們而改變。 只是,二十年過去了,我從學生成為教授,從熱血青年變成中年胖子,台灣在民間社會的衝撞下似乎越來越民主、越來越自由,但為什麼二十年後,社

會運動仍然四處興起,而我們還在辦同樣營隊,希望有更多人自己做媒體,卯上主流?台灣,真的有改變嗎? 社會的進步不是來自執政者的恩澤,也未必是來自於在野黨的監督,反而和社會運動是否興盛密切相關。不同世代的行動者在各地奮起參與改革,社會運動代代相傳是再自然不過的事,雖然,彼此面對的問題有所不同,但要求通常不多,都是希望社會能少點壓迫,多點公平正義。 一九八○年代,長期被壓抑的社會對於黨國威權統治的不滿終於大爆發,除了要求政治民主,被壓抑的社會力量也同步解放。與此同時,跨國資本不斷向台灣叩關,要求國家退位,大開門戶,於是在兩股力量的交疊下,政府的控制力量日漸鬆動,原有的控制權力逐步轉移到民

間社會及資本家手中。 黨國力量的消退,讓許多人一度以為正義和良善就要回來,再加上政黨輪替,也有人天真地認為變天之後好日子就會來臨。但,歡慶的背後卻暗藏危機。政治體制從黨國控制走向自由化,政府的管制越來越少,看起來似乎有了更多的自由,但資本主義式的發展卻為台灣帶來許多新問題。 一九八○年代出生的年輕人和台灣的經濟自由化同步成長,他們雖未經歷過政治高壓的統治,但卻飽嚐資本主義社會帶來的惡果,而這也成了八○及九○後青年投入社會運動的重要背景。 伴隨自由化教育政策而來的是教育商品化:學費越來越高,教育資源更集中在少數國立大學的手上,考上大學卻未必繳得起學費,許多學生一入學就必須向銀行

貸款,開始背負債務。 念大學不但沒有二十年前的光榮感,就算畢了業,也是工作難求。當下的社會體制阻斷了年輕人的未來之路,傳統王永慶式,胼手胝足的勵志故事,已是遙不可及的神話。因為再怎麼努力,就算擁有第二、第三、第四專長,只要老闆無故裁員,政府兩手一攤,相應不理,武藝高超的年輕人,一個個都成了廢柴,青年貧窮化的問題越來越嚴重。 即使如此,大學生仍是社會的優勢階級,但他們舉目所見的不只有自己未來的迷惘,更是他人真實生活的愁苦。 發展主義的思維成了執政者腦中的主流價值,這幾年財團的影響力日益巨增,企業幾乎併購了國家。政府為了興建科學園區強搶農地、強占農用水源;為了都市更新,聽從地產大

亨的指揮強拆民宅;為了讓業者可以在海岸興建觀光飯店,強入原住民族的傳統領域。雖然這些粗暴的作法一一遭到法院認定違法,要求停工,但政府卻不顧法院的判決,繼續違反法律,討好資本家。 這讓未曾經歷過威權政府壓迫的年輕人,輕易地感受到當下資本主義社會所帶來的不公不義。然而,在威權主義時期,只要掩面逃避、順從權威,或許還能讓自己過個幸福的小日子。但當代資本主義的壓力卻在日常生活中隨處可見,即使是順從政商結盟的新威權體制,壓迫一樣鋪天蓋地,根本無處躲藏,到頭來只有起身抵抗,才有機會換來一絲喘息,也難怪上街抗議的人會越來越多。 於是這幾年各類社會運動又如同一九八○年代中期一樣在各地興起,對抗的不

再是過去的黨國體制,而是政商結盟的資本主義政制,以及伴隨而生的主流價值。越來越多的年輕人投入社會改革,不只是八○後,更多九○後的年輕朋友成為社會運動的主體,和不同世代的行動者為日益腦殘的政府帶來許多壓力。 他們聲援關廠工人,制止血汗工廠;他們走入農村,阻擋怪手入侵;他們陪伴弱者,對抗暴力拆遷;他們驅離怪獸,捍衛美麗海岸;他們主張性別多元,顛覆父權體制;他們要求自由民主,反對媒體壟斷;他們堅守傳統領域,保衛原鄉土地。 他們不分省籍、不分階級,不分性別,也不分年齡,從南到北,從左到右,在各地不斷衝撞體制,改革社會,但即使如此,現今的社會運動,仍同樣陷入八○年代窘境,主流媒體一樣很難看見

行動者的身影,因為媒體已從黨國轉移到資本家之手。如果有,大多也是被污名的「暴民」形象。 雖然,主流媒體對社會運動依然不睬不理,但這些年民間社會「另類之聲」卻從未停止。從早期的綠色小組、第三映像工作室,到網際網路興起後的《南方電子報》、《苦勞網》、《環境資訊電子報》、《莫拉克新聞網》、《上下游News & Market》,以及長期堅守另類發聲的《台灣立報》、《破週報》、《四方報》等,這些另類/獨立媒體,不只是在彌補主流媒體的不足,在許多議題上,更率先引發社會關注,這些「沒聽過」的媒體反而成為近年來監督政府及財團的重要力量!而在二○○七年成立的公民行動影音紀錄資庫,正是為了回應這樣的社會需要

。 公民行動影音紀錄資料庫原本是國科會的數位典藏計畫,成立的目的是要報導主流媒體忽略或扭曲的社會運動,讓公民團體的主張能清楚呈現,並且累積民間經驗,擴大社會動能。而我們也將拍攝的公民行動影片在網上傳播,並以創用CC授權條款方式(●注:為打破傳統著作權法造成資訊流通與分享的限制,美國Creative Commons 組織主張,在遵守授權條款的前提下,不需再另行取得著作權人的同意,任何人皆可自由重製、散布與利用著作。目的在降低著作物流通或使用上的法律障礙,方便彼此運用著作。),方便民眾觀看、查詢、下載與使用。 公庫不只是「資料庫」,也是「另類媒體」。五年來,已拍攝累積超過一千五百則影音

紀錄,遠遠超過各新聞台報導社會運動的總和,每則報導,都盡可能呈現公民行動團體的完整論述。我們拍攝的議題包括人權、司法、環境、文化、移民、移工、媒體、教育、社福、稅改、社區、民生消費、性別、勞工、兒少、醫療、和平、學運、族群、身心障礙、原住民、樂生、都更、政黨等多項主題。另外也針對重大的社會議題,如士林文林苑都更案、蘭嶼核廢料棄置、樂生保留運動、國光石化、都市河岸開發、科學園區與強搶農地等製作一系列專題報導。甚至用網路直播國光石化環評會議、「七一七農民夜宿凱道」等重大抗爭行動。 二○一二年底,國科會計畫結束,經費終止,我們一度猶豫公庫是不是就此和其它數典計畫一樣隨風而逝?但想了又想,這是台

灣社會重要的工程,即使缺乏經費,仍決定盡力延續這項艱難的工作,向公眾集資,維持獨立運作,提供人民認識社會的另類管道,為台灣的民間社會留下歷史。 我們希望能做的不只這些。於是與獨立出版社──「紅桌文化」合作,共同籌措經費、企劃製作這本書。選擇以二○○七年到二○一三年間拍攝的影像紀錄,整理出重要的社會運動與大事記(●注:再版因篇幅調整,已無「大事記」。),寫成專文,讓讀者了解事件的來龍去脈,並專訪參與社會改革甚深的行動者。目的很簡單──讓更多人認識台灣的真實面貌,向這些年無私投入社會改革的行動者致敬,當然,更期待的是,當你讀完這本書後,不只湧現台灣會因為我們而改變的熱血,還有卯上主流,走入社

會的實際行動。 或許有一天,公民行動影音紀錄資料庫真的無法再繼續運作,也請不必覺得可惜,就如同我的老師成露茜教授曾經說過的:「另類媒體的存在是為了社會改革,而非『自我保存』,雖然經濟來源是另類媒體最大的問題,也是為什麼他們大多是短命的原因,但其與主流媒體最不同的是,即使自己不存在,也不重要,總有其他的另類媒體在各地繼續發聲。」是的,我們這些年的努力只是盡了作為公民的一點心力,更重要的是,我們拍攝的公民行動會在網上繼續流傳,也會是台灣民間社會進步力量的重要紀錄,「七俠和五義」的豪情義舉依然會「流傳在民間」,即便消失了,我們仍舊存在。 限於篇幅,《公民不冷血》能選的議題有限,仍有許多重

要的公民行動未能列上,令人遺憾,但無論如何,我們要透過這本書向所有行動者致敬與致謝! 都更與暴力迫遷──被商業發展與資本主義所綁架的都市規劃政策作者:李怡瑩家,不僅是一種資產,更富含了深沉的情感;住宅,不僅是一間房屋,更是人民生存的基礎。我們很難想像自己賴以生存的家被瞬間拆除,但為公益、為建設,或依「法」規定,人民沒有權力拒絕。這樣的案例不斷在你我生活中上演。台灣社會以資本主義為核心進行無限開發、興建,藉自由的名義追求利益的極大化,發展與開發儼然成為進步的代名詞。舉凡都市更新、捷運興建、觀光發展等皆需要土地開發,但在人口稠密的台灣,這些土地大多已有原本的利用方式,政府徵收時理應與原居民協商

取得共識。然而這之間的權力關係似乎並非如此對等,處於弱勢的民眾權益往往不受重視,小小的力量團結起來仍抵不過公權力的殘酷。其實民眾並非不願意配合,但其中的作業程序、配套措施無法令人信服,甚至連政策制定都令人懷疑已被企業利益所綁架。從《都市更新條例》說起台灣經歷了快速經濟成長,都市不斷擴張、各種建設日益完備,但都市發展本身有其生命周期,都市人口結構也不斷的在改變,因而衍伸出房屋老舊與環境品質等問題,市區內存在著日式時期的老舊木造平房、國民政府遷台時所興建的違章建築及各種缺乏公共設施的老舊公寓等。為了實踐永續發展的理念,都市發展不再向外擴張而是著重於品質的提升,台灣在一九九八年公布《都市更新條例》,

目的是改善缺乏規劃的都市及年久失修的建築物,以全面性、有計畫的再開發利用,改善都市的空間環境並完善居民的公共利益。房子舊換新有何不好?都市更新為何會爭議不斷?這必須從《都市更新條例》談起。依照《都市更新條例》第二十五條之一與三十六條規定,所居住的區域內若五分之四的鄰居們達成合建協議願意進行都更,那麼即使你不願意也無法拒絕,因條文中明列實施者得以代為或請求當地主管機關代為拆除或遷移,也就是說建商可以申請政府限期內介入強制徵收、強制拆除。

台灣環境影響評估制度下司法救濟議題之研究—以臺東美麗灣開發環評案為例

為了解決美麗灣大事記 的問題,作者陳載福 這樣論述:

環境影響評估結果導致司法救濟,學者或司法實務者均認為導因於環評法制不夠完備;尤其在環評程序中,民眾參與不足。近十餘年環評運作現況,仍以專業為主,亦見政治力介入痕跡,常忽略在地知識與經驗,當地居民的環境法益常被開發行為所侵害,更遑論公法益的環境與生態。中華民國環境影響評估法自民國83年立法施行以來,該法附屬行政命令亦相繼公布,似已形成完備的環評法制;但由於解嚴以來,社會意識伴隨政治運動而覺醒,環保抗爭成社會意識覺醒的公民運動之一;環境保護及生態永續的議題,因逐漸與國際接軌,而環評站在環保預防機制的最前端,卻因政經獨大,致環評運作時,不盡符合環境基本法所揭櫫的「環境保護優先」理想;尤其二階段環評

設計,許多開發案環評,實務運作,在第一階段採書面審查沒有縝密公民參與的環評程序之下,70%以上即已結案竣事,很少能進入第二階段。論者咸認一階環評民眾參與嚴重不足,當地居民生命、身體、財產等法益預期受侵害而群起反對政府所作行政處分。近十餘年來,受害居民結合公益環團,及知識份子論述,在抗爭無力之餘,乃訴諸司法救濟,亦常見媒體披露;適巧地球暖化、極端氣候變遷等世界性環境因素,法官裁判累積案量可供印證司法救濟實務者,已越來越多,且依法偏向肯認居民及環團有訴訟權能;有學者認為環評的司法救濟程序,是民眾參與環評的另一形式,亦呼應環境保護的普世價值。已通過環評審查結論的行政處分而被法官判決撤銷的案例,所在多

有,毋寧是值得注意的司法進步。本研究以臺東縣美麗灣開發環評為案例,試圖尋找並印證更多環評建制的缺失源頭;該案例可證:司法救濟乃在環評程序已終結,行政處分已作成,權益關係人因不服該行政決定,可藉訴願或司法審判尋求除去行政侵害的最後手段。目前公認,民眾參與環評,已是世界性潮流,證實可減輕開發衝突,減少行政訴訟,是環境保護與居民權益保障的有效利器;因此,我國的二階段環評制度,宜強化環評的民眾參與之機制,方能減抑行政訴訟之困擾。

悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非

為了解決美麗灣大事記 的問題,作者王淑觀,張怡文 這樣論述:

墾丁悠活渡假村「未環評先營運」新聞一刊出,轟動了全台灣,成為令人咋舌的新聞頭條!環保團體抨擊悠活是「另一個美麗灣」,在輿論紛飛之下,中央政府更是大動作懲處多位墾管處官員,而悠活環評事件仍繼續延燒,尚未就此平息…… 悠活事件單單只是業者規避法令、政府行政怠惰的產物嗎?本書將悠活從開發到營運二十年的歷程抽絲剝繭,從法規變動、法律見解差異、行政機關運作等全面的角度,深入剖析新聞事件背後的盤根錯節。並收錄重要公文、學者見解,揭露新聞報導所沒告訴你的真相,釐清來龍去脈,從此翻轉你閱讀悠活事件相關新聞的態度。

在法律的獵場中競逐:臺灣原住民族社會運動與法律動員(1983-2016)

為了解決美麗灣大事記 的問題,作者莊嘉強 這樣論述:

臺灣原住民族社會運動自1980年代逐漸興起,並在三次還我土地運動與憲法正名運動達到高峰;在此過程中,部分帶領運動的原住民知識菁英亦於1990年開始提倡「部落主義」的草根回歸運動路線,開啟了臺灣原運的路線分歧。既有的研究大多採納泛原運動/部落主義的二分架構理解原運,並在1996年原民立委推動設置原民會的經驗基礎上,體制內/外的區分亦成為研究者所時常援引的分析架構。當泛原與體制內路線被強化為政治權利運動,使得部落主義與體制外路線逐漸忽視法律與社會運動的關係時,這兩組的區分架構亦同時忽視了不同運動路線的共通性與動態互動。本文立基於法律與社會運動研究基礎,以法律動員理論的觀點重新梳理臺灣原運的發展過

程,強調運動過程中法律、運動者與社會運動間的動態互動。本文以法律機會結構作為歷史分期的基礎,提出不同於既有研究的臺灣原運發展史,由1983年《高山青》的原運組織行動作為研究起點,並提出四項對於原運發展重要的轉捩點:1991年因應憲法時刻進行憲法動員,1997年原住民族集體權入憲與原民會成立,2005年原基法通過,以及2016年第三次政黨輪替所帶來的原住民族轉型正義推動政策。 第二章〈拒當中華民國的「同居人」:現身於法律的原住民族(1983-1991)〉,以1983年台大原住民學生創辦《高山青》刊物為起點,其開啟爭取原住民族權利的組織與動員契機,並在1984年成立原權會後成為早期原運的領導組織

。僅管處在戒嚴時期的不利法律機會結構下,運動者除了進行非正式場域法律動員外,仍然善用《請願法》的行政遊說管道,並在議題性質與運動盟友的策略下完成了多次的行動訴求。而到了1987年,除了解嚴所帶來的法律機會結構外,先前的法律動員經驗與歷史偶然性,亦加促成了反東埔挖墳運動與推倒吳鳳神話運動中的法律動員,不僅成為後續推動正名權與土地權的濫觴,也開啟了原運在正式場域法律動員的策略使用,以及部落抗爭的路線分歧。然而,兩次還我土地運動作為土地權利的立法遊說與行政遊說,以及1988年後部落抗爭的幽微法律動員策略,卻也突顯出法律在原住民族權利的真空狀態,所導致的不利法律機會結構;進而,書寫權利與挑戰既有法律的

限制,成為原運法律動員的方向。 而1990年司法院釋字第261號解釋所開啟的憲法時刻,提供憲法動員的有利法律機會結構。第三章〈從無「法」可用到想方設「法」:憲法動員與部落抗爭的上下合擊(1991-1997)〉,則以原運憲法動員的1991年為開端,探究運動者透過修憲管道將推動權利入憲、創造原住民族權利憲法資源的過程。原運在長老教會與民進黨等盟友的協力下,從表達聲明、書寫草案到提案成功進入修憲,原運除了在憲法動員策略上的逐漸熟稔外,亦在過程中展現了原運內部及盟友間的差異所導致的潛在衝突。在1991年至1997年的四次修憲時刻中,原運除了憲法運動之外,亦有第三次還我土地運動、反蒙藏委員會及設置專責

機構的行政與立法遊說法律動員;這些行動一方面是憲法動員的遺續,另一方面也影響了憲法動員的發展而產生動態互動。然而另一方面,原運積極參與正式場域法律動員的過程與成果,亦帶來了反挫與國家打壓的後果,例如作為反制運動的平權會,以及原運領袖遭受《集會遊行法》起訴的窘境;而這些行動亦與1991年後的部落抗爭存在著緊密關聯。本文透過法律動員理論爬梳本時期的原運,亦發現反挫、反制運動、國家打壓與運動路線分歧等看似阻礙運動發展的情況,事實上亦可能刺激原運的擴大動員與深化論述,對於運動並非只有負面意義。 第四章〈要名也要份:國家承諾的得失與實踐(1997-2005)〉,則在說明原運歷經四次憲法動員、於獲得設立

原民會與原住民族權利入憲等國家承諾後,進一步透過法律動員實現承諾的內容。原住民族集體權的基礎架構在1997年納入憲法增修條文內;憲法條款中關於「民族意願」與「地位」等有待詮釋的概念,輔以1996年原民會成立的自我治理意義,開啟原住民社會自主設置民族議會的運動潮流,除了成為推動自治權的基礎、並強化各族的民族認同外,亦呈現出了各族內部的身分差異。而在2000年政黨輪替後,陳水扁所簽署之新夥伴關係與再肯認定協定作為國家的原住民族政策,以及運動者進入原民會體制內的法律機會結構下,看似有利於運動者向中央政府進行行政遊說的法律動員策略;但在諸如民族認定、保留地管理條例、自治法與原基法立法的各項議題上,卻再

再顯現出政府對於原住民族權利保障的妥協與矛盾。這一方面突顯出行政機關本位主義作為限制原住民族權利的結構性因素,另一方面也呈現出民進黨在原民議題上內部差異與利益聚合態度。本時期原運訴求國家落實在憲法與新夥伴關係所給予的承諾,但在自治的議題上缺乏內部共識與國家支持、在土地議題諸如亞泥與BOT案的發展中土地權仍舊遭受侵害、在正名議題上亦在原民會的差異態度上產生分裂;國家的消極態度與運動者的分歧,使得國家承諾的落實仍存在著距離。 然而2005年透過原民立委政治角力下所通過的《原住民族基本法》,卻為前述未能實踐的國家承諾跨出重要的一部。第五章〈捏塑權利:「落實原基法」的法律動員(2005-2016)〉

,指出原基法作為政治協商的結果,形式上雖然納入了包含自治權、土地權、自然資源權、文化與社會權等等的保障;但此些權利的實質內涵與意義,在立法過程中尚未有充分的討論,進而仍有待透過本時期中各個正式場域法律動員,其援引法律資源與權利構框的過程來加以填補。原基法第自治權與傳統領域權的委託立法,提供了自治法與土海法的行政遊說與立法動員機會;原基法第21條所保障的諮商同意權,則成為BOT案與礦業等開發案中保障原住民族土地的制度設計,為亞泥議題與反BOT案的原運及環運提供不同以往的法律資源與權利構框,並在環評的行政遊說中嶄露頭角;原基法第19條的自然資源使用權,則與《森林法》、《野生動物保育法》與《槍砲彈藥

刀械管制條例》等法規產生競合,並在族人遭到起訴的「被動司法動員」上,成為重要的法律資源;而平埔正名運動發展過程中,則是將兩公約與原基法連結,訴求並建構自我認同權的樣貌。換言之,原基法一方面是促成行政遊說、立法遊說與司法動員的契機,另一方面亦是連結憲法與國際法原住民族權利論述的接點。 透過法律動員理論爬梳原運的發展,本文將進一步指出,運動者在身分與認同上差異,影響了其對於法律動員策略與運動路線的選擇,進而改變了原運的發展樣貌。而相反過來,原運法律動員的過程與成果,亦會再次影響既有的法律機會結構、運動者的法意識,並進一步參與形塑了原住民族內部的多元交織性與階序性認同。

美麗灣大事記的網路口碑排行榜

-

#1.一本

網上購書,就在一本。香港最大型網上書店,免費登記成為會員,即享網站圖書折扣優惠。網站提供中英文新書、文創產品及各種文化活動。網上購物可到書店門市自取或以快遞 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#2.電影大事記(1898-1964) | 臺灣影視聽數位博物館

這次拍攝的是內田民政長官視察隘勇線前進隊討伐新竹後山「馬利姑灣」原住民的情形。 ➤ 11.1 「愛國婦人會台灣支部」在拍攝第三回原住民影片時,中里德太郎攝影師因 ... 於 tfai.openmuseum.tw -

#3.美麗灣十年墮落紀事| 胡慕情 - 獨立評論

今年,是美麗灣渡假村與台東縣政府簽訂BOT滿十年,杉原海岸居民與美麗灣渡假村的爭議糾結,也長達十年。十年,佔美麗灣渡假村預計營運的時間(五十 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#4.法鼓文理學院電子學位論文服務 - ETDS

已通過環評審查結論的行政處分而被法官判決撤銷的案例,所在多有,毋寧是值得注意的司法進步。 本研究以臺東縣美麗灣開發環評為案例,試圖尋找並印證更多環評建制的缺失 ... 於 www.airitietds.com -

#5.美麗灣海水浴場2023-精選在Youtube/網路影片/Dcard上的焦點 ...

並核准了美麗灣公司將海水浴場等設備及停車場、公共設施、沙灘設施等設備報廢,由美麗 ... 美麗灣渡假村大事記/ 要聞/ 真晨報 · https://5550555.com/web/ ... 於 year.gotokeyword.com -

#6.台東美麗灣大事紀 - Yahoo奇摩新聞

(中央社記者李先鳳花蓮3日電)台東美麗灣渡假村開發案,歷經10年波折、4任縣長,業者認為「不管做得多好,總有人反對」,將交由仲裁,決定未來方向. 於 tw.news.yahoo.com -

#7.【2014年度回顧】建築人票選出的「2014十大建築事件」!

「美麗灣岸,台東縣府敗訴」——新聞/議題類 ... 擔任2014 年威尼斯建築雙年展總策展人第 8 名:王大閎「建國南路自宅」將異地重建第 9 名:美麗灣案, ... 於 www.mottimes.com -

#8.滿地負?還是滿地富?東海岸開發案台東成功居民北上抗議

... 間房間,同時也是重要國際衝浪點,並與美麗灣渡假村同屬東海岸保護區及原住民傳統領域的大型爭議開發案。 ... 滿地富大事記(2015/10/6更新〉. 於 www.peopo.org -

#9.台東美麗灣度假村爭議大事紀| 環保 - Newtalk新聞

台東美麗灣渡假村開發案,歷經11年波折、4任縣長,業者決定退場,交由仲裁來決定未來方向。以下是美麗灣渡假村歷年來大事紀。76年5月,台東縣政府規劃 ... 於 newtalk.tw -

#10.億達美麗灣- 自地自建集- 經典實績

回上一頁; 經營理念 · 公司簡介 · 企業沿革 · 組織架構 · 大事記 · 歷年實績表 · 最新消息 · 熱銷建案 · 營造承攬工程 · 經典實績 · 億達學仕園 · 聯絡我們. 於 www.yidar.com.tw -

#11.拆除派爭環境永續...美麗灣去留戰開打,環團與居民各為哪樁?

引發多場公民聲援的台東美麗灣渡假村爭議,經仲裁後,確定由台東縣政府花六.二九億元買回建物,但拆除與保留意見隨仲裁結果而起,究竟拆除恢復原貌或 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#12.環境影響評估制度問題之探討 - 國家發展委員會

98 判708 判決)、「台東美麗灣開發案」(高雄高等行政法院96 ... 美麗灣開發案就是一個明顯的實例。 ... 蘇花高環境影響評估爭議案大事記. 於 ws.ndc.gov.tw -

#13.美麗灣渡假村破壞杉原海灣大事紀 - 台東環境保護聯盟

美麗灣 渡假村破壞杉原海灣大事紀. 1987.5.15 杉原海水浴場開放營運 台東縣政府將卑南鄉加路蘭段346及346-2號之5.9公頃經台灣省政府教育廳核准興設杉原 ... 於 taitung-place.blogspot.com -

#14.汪其楣劇作集II: 天堂旅館/月半女子月半/人間孤兒枝葉版

除了本島大事外,也不忘提醒人們在那同時,世界其他地區發生了什麼事, ... 一九四五年以後的台灣,住民結構更加多元,在歷史的 個美麗之島的文化是多麼豐富可愛, ... 於 books.google.com.tw -

#15.歷史上的2月25日大事記 - 華視新聞網

2月25日,回顧歷史上這一天,國內外發生的大事輯要如下:◎1901年: ... ◎2012年:台東縣政府依法院判決美麗灣渡假村環評無效,發函要求美麗灣停工。 於 news.cts.com.tw -

#16.羅紹平記者文章列表| 聯合新聞網

美麗灣仲裁出爐環團聯合聲明拆除建物還人民自然海岸 ... 美麗灣將正名杉原灣讓全民共享饒慶鈴:接受仲裁結果 ... 仲裁台東縣府6.29億元買回建物美麗灣大事紀一覽表. 於 udn.com -

#17.女子称领证当天在星巴克化妆遭驱赶涉事门店经理这样回应

云南蒙自市湾田村推进路灯建设——村里安上路灯方便群众出行 ... 网站声明; |; 联系我们; |; 关于我们; |; 小康大事记; |; 广告服务; |; 相关链接. 於 www.chinaxiaokang.com -

#18.图片频道-中国新闻网

大湾区 · 华人; 文体. 文娱 体育 · 视频 · 直播 · 图片 · 创意; 各地. 安徽|北京|重庆|福建|甘肃| 贵州|广东|广西|海南|河北| 河南| 湖北|湖南|黑龙江|江苏|江西| ... 於 www.chinanews.com.cn -

#19.华声在线

华声在线郴州频道是华声在线唯一授权在郴州市设立的融新闻性、专业性、权威性、服务性于一体的综合性网络媒体,亦是郴州市主流媒体。全面提升的“华声在线郴州分站”聚合 ... 於 cz.voc.com.cn -

#20.“我在包头等你”包头黄河文化旅游美食季暨首届开河鱼节启幕

落实“双碳”行动共建美丽家园 ... 春归黄河几字湾,不负春光不负卿。3月18日,“我在包头等你”包头黄河文化旅游美食季暨首届开河鱼节在稀土高新区拉开 ... 於 m.baotounews.com.cn -

#21.【黃金海岸大事記】海岸線再造養護觀景平台整建完工閒置20年 ...

美麗灣 不見了台南黃金海岸養灘呈八爪樣. 〔記者吳俊鋒/台南報導〕黃金海岸增建往海平面延伸的突堤,進行養灘,地方人士笑稱屆時海岸線將變成「八爪 ... 於 boylondon.tw -

#22.台東卑南》杉原灣海水浴場半月形海灣看海聽濤踩浪衝浪

台東杉原海水浴場半月形海灣看海聽濤踩浪衝浪水上活動來這兒,美麗灣、杉原灣、杉原海灣。快報!快報!台東杉原海水浴場將於8月24日開放原美麗灣渡假 ... 於 fbuon.com -

#23.美麗灣| guavanthropology.tw 芭樂人類學

「砍掉之後,到底要重練什麼?」我吐了一口神祕的力量,繼續練:「這篇埃及芭樂若沒有意外的話,應該是在2012年的11月26日公開,換句話說,再過三天,一件重要的大事即將 ... 於 guavanthropology.tw -

#24.格力香港«3Q5ZH2G»

关于格力- 大事记- 珠海格力集团有限公司自1985年3月创立以来, ... 香港特别行政区金巴利道1号美丽华大厦26F/2612 查看地图搜索周边到达这里从这。 於 kn.freestuffcenter.net -

#25.大事記 - 龍采設計LONG TSAI DESIGN

高雄捷運-橘線-西子灣站、鹽埕站、市議會站工程. • 達欣工程總部辦公室設計工程 • YAMAHA 功學社曙魏展室中新裝修工程. 2006. • 昇陽住宅設計工程. 於 www.longtsai.com -

#26.MAZDA CX-50内饰首次曝光主设计师连线解读共入自然之美

木元设计师将MAZDA CX-50形容为一位:“宛如训练有素的游泳运动员一样,全身没有一块赘肉般的健硕美丽,我希望大家能够享受只有「魂动」设计才能创造出 ... 於 aikahao.xcar.com.cn -

#27.台東「美麗灣渡假村開發案」大事記- 新聞- Rti 中央廣播電臺

台東美麗灣渡假村開發案,歷經多年波折,業者決定退場交由仲裁。仲裁結果今天(24日)出爐,台東縣政府以新台幣6.29億元買回。以下是美麗灣渡假村的 ... 於 www.rti.org.tw -

#28.台東杉原美麗灣案,人民、土地再勝利!民間團體共同聲明稿 ...

而且在2010年9月7日,高雄高等行政法院更一審判決縣府應停工,可是台東縣府仍一意孤行,讓美麗灣渡假村繼續動工。 在昨日判決後,民間團體強烈呼籲台東縣政府不要再上訴, ... 於 blog.xuite.net -

#29.美麗灣翻版?黃金海渡假村拚闖關環團砲轟:不應借屍還魂

台東美麗灣渡假村爭議延宕10多年才獲得解決,而在東海岸杉原海灣上、位於美麗灣旁邊的另一個大型開發案「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫」(簡稱 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#30.香港01|hk01.com 倡議型媒體

香港01是一家互聯網企業,核心業務為倡議型媒體,主要傳播平台是手機應用程式和網站。企業研發各種互動數碼平台,開發由知識與科技帶動的多元化生活。 於 www.hk01.com -

#31.湿地锦年 - Google 圖書結果

这时,如果拾一把沙,抛向天际,顷刻间,蓝、白、红、绿背景下,点点鸥鸟化作动态精灵,千百条美丽弧线划破长空。在辽东湾有这样一个传说,一个人常年守望一片海,死后就会化作 ... 於 books.google.com.tw -

#32.美麗灣渡假村爭議 - 维基百科

美麗灣 渡假村爭議,是一件在台灣台東縣爆發的土地開發案爭議。2003年開始,台東縣政府以BOT方式將位於卑南鄉共計6公頃的杉原海岸出租予美麗灣渡假村股份有限公司,由 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.CCF无锡活动中心成功举办第六届踏春毅行活动 - 中国计算机学会

2023年3月11日上午,由CCF无锡活动中心组织的“CCF无锡2023年环东蠡湖踏春毅行”活动在美丽蠡湖湖畔举办,会员及家属五十余名共同参与了此次活动, ... 於 www.ccf.org.cn -

#34.美麗灣大事紀摘要(20121222).pdf

94年. 分割開發面積,以規避環境影響評估:美麗灣公司向台東縣政府提出土地合併與分割案,台東縣政府. 回函同意把一塊約0.997公頃的建築基地與其他土地分割出來,並 ... 於 zh.wildatheart.org.tw -

#35.林業大事紀- 關於本局 - 林務局

羅東林區管理處與台灣美麗夷洲協會共同簽定保安林合作意向書,針對保安林內棲地營造、修枝、刈草、外來入侵種(小花蔓澤蘭)移除、危木通報及違反森林法案件之通報等 ... 於 www.forest.gov.tw -

#36.搜尋結果 - 余紀忠文教基金會

最高行政法院19日判決台東縣府敗訴確定,有條件通過台東的美麗灣杉原浴場開發BOT案環評遭撤銷,台東縣府須重新決定是否進行第二階段環評。 於 2021.yucc.org.tw -

#37.中山市政协 - 中山网

中山将打造具有“青和力”的湾区科学城 · 市政协召开“打造一流营商环境,大力促进我市存量优质企业高质量发展”企业家调研座谈会 · 政协请您来协商!为美丽乡村建设按 ... 於 zszx.zsnews.cn -

#38.美麗灣事件概述 - taiwanindigenous的部落格- 痞客邦

台東縣政府於2012年6月2日重啟環評程序,引起民間環保團體與部落居民高度憤慨,並在當日聚集大批民眾於台東縣政府前抗議。 二、美麗灣渡假村破壞杉原海灣大事紀. 日期. 於 taiwanindigenous.pixnet.net -

#39.20120603 18投影片一探台東"美麗"灣開發案 - SlideShare

美麗灣 開發案大事紀(下) ○ 2010年─雖高等行政. 建照無效之訴2007年2008年2010年2012 ... 於 www.slideshare.net -

#40.【美麗灣大事紀】建商避環評引發爭議抗爭+纏訟13年終告落幕

台東縣卑南鄉杉原海岸的美麗灣度假村爭議始於2003年,抗爭、纏訟10餘年,終於在仲裁出爐的這天落幕。(取自拆美麗灣大違建臉書). 於 www.upmedia.mg -

#41.美麗灣案仲裁結果出爐:縣府6.29億買回建物 - 關鍵評論網

台東美麗灣渡假村開發案業者因不堪虧損提出仲裁,向台東縣政府請求賠償。今日仲裁結果出爐,業者要自己負責盈虧,縣府無須負擔損害賠償,但建築物將 ... 於 www.thenewslens.com -

#42.悠活環評事件簿:發現真相.衡平正義.還原是非 - 博客來

環保團體抨擊悠活是「另一個美麗灣」,在輿論紛飛之下,中央政府更是大動作懲處多位 ... 悠活案內政部懲處名單表2-3-3 悠活與美麗灣比較表2-5-1 悠活環評送審大事記要 於 www.books.com.tw -

#43.深港青少年共绘美丽湾区两地10所学校连线参加启幕式

香港特别行政区政府教育局副局长蔡若莲致辞郑小红摄中新网深圳6月15日电(郑小红董宇桐)深港青少年共绘美丽湾区启幕篇——走进深圳百年平湖系列活动14日 ... 於 www.huaxia.com -

#44.赴一场“美丽中国”的人文之旅(艺术赋能美好生活)

中国美术学院院长、美丽中国研究院院长高世名说。 ... 在展览“未来提案”板块,过去几十年来的“美丽中国建设大事记”逐一罗列;一个个行李箱则装载了由 ... 於 ent.people.com.cn -

#45.台東美麗灣渡假村開發案大事記| 地方| 重點新聞| 中央社CNA

台東美麗灣渡假村開發案,歷經多年波折,業者決定退場交由仲裁。仲裁結果今天出爐,台東縣政府以新台幣6.29億元買回。以下是美麗灣渡假村的大事記。 於 www.cna.com.tw -

#46.美麗灣BOT案 - 刺桐部落格

美麗灣 BOT案. 【美麗灣BOT如何開始?】 [破報] 被竊佔的美麗海灣-刺桐部落與美麗灣BOT案的六年對峙(2010.10) · 美麗灣渡假村BOT案大事記(2003-迄今)與訴訟 簡版說明 於 fulafulak.blogspot.com -

#47.工讀生需求

其中電子報的特定主題編寫曾經製作過的專題包括八八重建的社區產業型態、永久屋問題分析、國光石化演變大事記、美麗灣大事記、東發條例區域意見。而請實習生協助的工作 ... 於 newdoc.nccu.edu.tw -

#48.黑潮大事記2006-2010

2/11-12); 港口部落造筏計畫船屋於港口國小興建完成,舉辦小型慶功宴(2/12); 應邀於中正紀念堂舉辦「台灣美麗的海洋」攝影展(2/25~3/20). 於 www.kuroshio.org.tw -

#49.邁向荒野棲地守護-荒野18周年特刊

守護五股溼地/四斑細蟌調查大事記/築夢生態淡水河,讓我們重回母親河懷抱/ ... 關懷美麗灣,趕走水泥大違建/走入社區,投注生態觀察/棲地守護 ... 於 www.sow.org.tw -

#50.嘉義榮民醫院看診時間

「真美麗」3個字,奇妙地勾勒出華淑芳修女與嘉義聖馬爾定醫院的故事。 ... 認識嘉基· 院長的話· 宗旨願景· 大事記· 嘉基現況· 未來展望· 地圖導引· ... 於 fi.topiccolon.co.uk -

#51.臺灣政治經濟思想史論叢(卷三) - Google 圖書結果

... 年退出聯合國,1979年美麗島事件,1987年解除戒嚴,1991年廢止動員戡亂時期臨時條款 ... 五、臺灣治安史大事記根據臺灣治安史的結構與變遷,我整理【臺灣治安史大事記 ... 於 books.google.com.tw -

#52.饒愛琴訪談 - 臺灣藝術田野工作站

同時,結合文件展呈現美麗灣興建的大事記,及各方面的論述和觀點;到了第三年,就覺得已經連續兩年在沙灘,後來有一個住都蘭的澳洲人提議走路去臺北,我們覺得不錯, ... 於 tvaa.tw -

#53.「買回美麗灣」爭議未完民團:仲裁、會議紀錄應公開 - 焦點事件

文:王子豪美麗灣BOT 案疑點重重,但台東縣政府至今仍回絕公開相關的協調會議 ... 條目:〈美麗灣大事記〉; 2022/10/25〈美麗灣建物重啟促參「文教 ... 於 www.eventsinfocus.org -

#54.反美麗灣

中国最美十大海湾中国最美丽的10大海湾最美海湾排名→MA。 ...法學期刊-台灣法學雜誌第211 期(2012.11.01)-反美麗。 台東美麗灣渡假村開發案大事記| ... 於 gt.bostonboilers.co.uk -

#55.汇聚磅礴力量书写新的华章——习近平全票当选国家主席中央 ...

集团简介 · 关于我们 · 投诉举报 · 大事记 · 广告服务. 国内统一刊号:CN41-0003 . 开封网版权所有互联网新闻信息服务许可证编号:41120170004 於 www.kf.cn -

#56.深最大「菜籃子」推環保轉運箱解困「垃圾圍城」 - 大公文匯網

大灣區·大未來 ... 的新標識,代表着這類果蔬監管更加嚴格,運輸更加方便,保存更加新鮮,未來統一的轉運箱果蔬將成為香港各類生鮮超市的美麗風景線。 於 www.tkww.hk -

#57.仲裁台東縣府6.29億元買回建物美麗灣大事紀一覽表| 好房網News

台東美麗灣渡假村開發案,歷經13年波折、4任縣長,鉅額投資卻遲遲無法營運,投資美麗灣的德安開發四年前決定退場,向中華民國仲裁協會聲請仲裁, ... 於 news.housefun.com.tw -

#58.環境量能在法院的擴展:由司法裁判中當事人適格與司法審查 ...

〈樂生療養院大事記年表〉,《弘誓雙月刊》,第87期。 ... 〈刺桐部落阿美族人的漂流悲歌──從美麗灣BOT案談自治區草案架空原基法〉,破報,復刊第690期,載於: ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#59.國一第一冊L3台灣地形補充資料~爭議13年…美麗灣仲裁出爐 ...

美麗灣仲裁出爐台東縣府6.29億買回 ... 爭議十三年的台東美麗灣渡假村開發案,仲裁結果出爐,裁定台東縣政府以六點二九 ... 美麗灣大事紀製表/羅紹平. 於 lovegeo.blogspot.com -

#60.航行在清晨之藍| 台灣好生活電子報

日月潭位於台灣本島中央南投縣的魚池鄉,是台灣最大的淡水湖泊,也是最美麗的高山 ... 不過有美麗灣的例子在前,沒有取得合法環評的海濱飯店都能動工一直蓋,阿美族人 ... 於 www.taiwangoodlife.org -

#61.大事記| 台灣教師聯盟官方網站(UTT official)

2012年度. 2月:寒假教師研習營 3月:萊克多巴胺瘦肉精危害你我他記者會 6月:美麗灣開發案記者會 7月:暑假教師研習營 ... 大事記. Chronology ... 於 www.taiwanutt.org -

#62.放大版美麗灣來了!棕櫚灣度假村明環評闖關 - 關於民報

林淑玲說,還有污水處理的問題,因為之前美麗灣度假村被發現偷埋暗管的經驗,使部落族 ... 棕櫚灣濱海度假村環評環差大事記/取自地球公民基金會臉書. 於 www.peoplemedia.tw -

#63.美麗灣仲裁結果縣府6.29億元買回環團:財團損失不應全民買單

美麗灣 仲裁結果出爐,台東縣府24日召開「重回杉原灣 」記者會。圖片來源:台東縣政府. 台東縣接受仲裁結果將支付6.29億元買回建築物 · 美麗灣渡假村開發案 ... 於 e-info.org.tw -

#64.鄭捷台北捷運殺人案大事記- 社會- 中央社 - 中時新聞網

以下為全案大事記:--民國103年5月21日,鄭捷在下午4時22分搭乘捷運板南線, ... 鄭捷台北捷運殺人案大事記 ... 美麗灣預算過關活化為目標. 於 www.chinatimes.com -

#65.東海岸事件簿- 台東美麗灣渡假村開發案大事記2020/10/24

台東美麗灣渡假村開發案大事記2020/10/24,中央社記者盧太城台東美麗灣渡假村開發案,歷經多年波折,業者決定退場交由仲裁。仲裁結果今天出爐,台東縣政府以新台幣6.29 ... 於 m.facebook.com -

#66.美麗灣美麗嗎 - 國立陽明交通大學機構典藏

大事記 交大頻道記者群其他刊物▽. 本期熱門排行 ... 此由刺桐部落阿美族人開始,對此開發案進行「反美麗灣」的行動。在抗爭過程中,環保團體及. 於 ir.nctu.edu.tw -

#67.2015年-文章彙整。 @大胃米粒DAVID & MILLY 第22頁

受保護的內容: 大胃米粒【高雄85大樓住宿推薦】85大樓美麗灣日租套房。港都海景盡收眼底│平價住宿│近捷運站│周邊交通便利│背包客推薦. 於 dm0520.com -

#68.反對美麗灣度假村開發案的推薦,YOUTUBE和網路上有這些評價

台東美麗灣渡假村開發案大事記· 1987年5月,台東縣政府規劃卑南鄉加路蘭段346及346-2號之5.9公頃土地,經台灣省政府教育廳核准興設杉原海水浴場。 · 2000年 ... 於www. 於 gadget.mediatagtw.com -

#69.那一夜,莫札特的門有人在敲

有些人的生命靠大事記方式的表格來銘刻,有些人是靠數著抽菸和喝咖啡的日子來記憶。瓦力筆下的人物,則是靠著平凡日子裡的聲響,演奏個人的殘破與救贖 ... 於 news.pchome.com.tw -

#70.山也BOT、海也BOT;美麗灣,不美麗。

這件事值得在我們的政府大肆宣揚著建國百年的各式活動之際,好好的思考。 參考資料:. [在地觀點] 美麗灣渡假村BOT案大事記(2003-迄今)與訴訟 http:// ... 於 hre.pro.edu.tw -

#71.【20週年系列講座】放大街頭的公義之聲童智偉、吳志寧回顧社 ...

樂生運動、反核、農再條例、大埔事件、國光石化、中科搶水、美麗灣,當時台灣眾多環境、農村議題都起爭議,可說是遍地烽火,甚至有時同時多場抗爭在各地街頭發生。 於 gcaa.org.tw -

#72.台灣環保運動史料彙編〈2〉 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

621 3.13.43 622 3.13.44 623 3.13.45 624 3.13.46 625 3.13.47 灣環境》第 124 ... 626 3.13.48 628 3.13.49 630 3.13.50 638 3.13.51 》第) 640 大事記參考資料 124 ... 於 books.google.com.tw -

#73.第19屆縣議會第1次定期大會專案報告 - 臺東縣環境保護局

資料來源:環保局; 聯絡人:廢棄物管理科; 聯絡資訊:089-327530. 饒慶鈴縣長於第19屆縣議會第1次定期大會針對焚化廠、美麗灣案進行專案報告。 上版日期:108-05-09. 於 ttepb.taitung.gov.tw -

#74.史上最扯違法觀光飯店----美麗灣渡假村爭議大事紀

102年4月 公民團體發動不要告別東海岸徒步行動&音樂會,從台東杉原沙灘步行至台北凱達格蘭大道. 102年7月 8日,高雄高等行政法院裁定停止執行「美麗灣渡假村新建工程環境 ... 於 www.cet-taiwan.org -

#75.新北市政府捷運工程局: 新北捷運五年有成

新北市政府捷運工程局依循「簡政便民、行動治理、智能城市」的方向,隨新北市政府推動捷運三環六線捷運建設…. 於 www.dorts.ntpc.gov.tw -

#76.公民不冷血:新世紀台灣公民行動事件簿 - Google 圖書結果

環境生態大事記 2007 4月21日陳水扁政府團隊欲蓋蘇花高,環團抗議總統帶頭違法並製造社會對立。 8月1日台灣環境環保聯盟與台東分會召開記者會,譴責台東縣政府與美麗灣渡 ... 於 books.google.com.tw -

#77.杉原灣的美麗未來|美麗灣觀光度假村的下一步,拆還是不拆

台11線上的美麗灣度假村,從2005年簽訂BOT五十年的合約開始,就因為環評問題爭議不斷。終於,2020年10月24日,台東縣政府接受仲裁結果,以6.29億元買 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#78.杉原海濱渡假村 :: 全台民宿旅館情報網

離臺東市約12公里,它位於弧狀的都蘭海灣南緣,浴場長度約為一公里多,珊瑚礁廣佈於南北附近 ...,美麗灣渡假村爭議,是一件在台灣台東縣爆發的土地開發案爭議。2003年 ... 於 hotel.imobile01.com -

#79.美丽湾开发案| 新唐人中文电视台在线

前民进党主席蔡英文今天说,美丽湾开发案政府缺乏协调领导与沟通的责任,非常遗憾引发社会对立,盼后续双方... 3738天前. 台东美丽湾开发案大事记. 於 www.ntdtv.com -

#80.首頁| Eja 2020 Report

就讀大學期間,恰逢台東美麗灣開發案爭議如荼地上演,作為一位熱愛故鄉土地的我來說,得以參加反對美麗灣的活動是一件熱血且寶貴的街頭經驗。看著美麗灣案義務律師站在 ... 於 eja477.wixsite.com -

#81.商務印書館(香港)有限公司THE COMMERCIAL PRESS(H.K. ...

主頁 | 聯絡我們 | English. 書藉搜尋. 進階搜尋. 「木鐸啟路日新無已」 We are inspired towards innovation and creativity. 關於商務. 於 publish.commercialpress.com.hk -

#82.線上讀校刊,63期校刊: 一百零一年七至八月份大事記

8/3-5, 工作人員進修,全體工作人員前往台東參訪杉原美麗灣、 鸞山部落森林博物館、羅傑農場等地。 8/6, 重建站新人江怡廷報到,負責甲仙區域。 於 cmcu.artlife.tw -

#83.大事記- 高雄市獨立總工會

世界人權日美麗島凸顯民主人權問題快閃活動,並於中央公園言論廣場進行座談-記者會活動。美麗島40周年勞團捷運快閃開講籲執政黨落實照顧勞工| 政治| 要聞| 聯合新聞 ... 於 www.kifu.org.tw -

#84.兵团网-兵团新闻门户网站

兵团网是由新疆生产建设兵团主办,兵团党委宣传部和兵团日报社承办的新疆生产建设兵团官方新闻门户网站。 於 www.bingtuannet.com -

#85.美麗灣訴願中環團喊暫停東部財團化反反反聯盟將苦行 - 苦勞網

在最高行政法院判定環評無效定讞後,台東縣政府在美麗灣主體建物幾近完工的情況下,面對環 ... 美麗灣渡假村開發大事記(資料提供:地球公民基金會) ... 於 www.coolloud.org.tw -

#86.美麗灣大飯店 :: 訂房資訊網

訂房資訊網,美麗灣ptt,美麗灣拆除,台東美麗灣民宿,美麗灣懶人包,美麗灣溺水,美麗灣大事記,美麗灣事件心得,美麗灣2020. 於 hotel.iwiki.tw -

#87.金融网-中国金融网络领袖-中金网投-中金网-官方

中国金融网(www.financeun.com)创建于2002年,是中国金融领域的知名品牌。 於 www.financeun.com -

#88.大事記 - 台日交流文學特展

日本民間組織「台灣聲援會」設計吉祥物「台灣達☆」。 2015. 東山彰良(王震緒)《流》榮獲日本直木賞。 田中實加《灣生回家》紀錄片放映。 直木賞得主乃南アサ《美麗島 ... 於 twjp.nmtl.gov.tw -

#89.【聲明】22年殭屍開發案黃金海渡假村第14度闖關環保署依法 ...

黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘僅200公尺,其佔地面積約10公頃、房間450間,比惡名昭彰的美麗灣渡假村大上10倍,旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定 ... 於 www.civilmedia.tw -

#90.那魯灣股份有限公司 - 台灣棒球維基館

1 大事記; 2 基本資料; 3 相關頁面; 4 相關新聞. [編輯] 大事記. 「那魯灣(Naluwan)」乃依為台灣原住民族語,意為「您好」及「美麗的家園」,以此為名不但代表著親切 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#91.台東美麗灣渡假村大事紀台東環盟整理 - 台灣環境保護聯盟

台東縣政府評定德安開發公司為上開投資案之最佳申請人而展開議約程序,其中娜路彎公司擁有45%股權。 2004.12.14, 台東縣政府將杉原海水浴場BOT給美麗灣渡 ... 於 tepu.org.tw -

#92.百余案例谱绘华夏“大地之歌”,中国美术学院邀您共赴“美丽中国 ...

旅客们你们好,由世纪坛前往各个美丽中国实践地的列车马上到站, ... 在内环世纪大厅,过去几十年来的“美丽中国建设大事记”铺陈出社会进程,而行李箱 ... 於 art.china.cn -

#93.珠江委2019年第四季度大事记

水利部总工程师刘伟平参加验收工作。 10月10日,历时近4个月,珠江委组织拍摄完成《守护绿色珠江,共建美丽湾区》宣传视频 ... 於 59.42.107.163 -

#94.【美麗灣開發】杉原灣的美麗未來|觀光度假村的下一步

台東杉原海灣自1987年開始是公共海水浴場,在2005年興建 美麗灣 度假村。興建之初,當地居民就持正反兩派意見,在業者規避環評動工後,此案更受到環保 ... 於 www.youtube.com -

#95.彩妆业务收缩转战护肤赛道,逸仙电商能否续写“完美日记”?

未来公司将以“新科技时代的健康美丽探索者”为长期愿景,发力“护肤+彩妆”,打造可持续发展的坚实壁垒。 亏损收窄,营收规模缩减. 於 finance.ce.cn -

#96.江苏江南水务股份有限公司

... 公司领导检查疫情防控、工程建设、安全保供等工作 · 践行绿色生态建设打造低碳美丽水务——江南水务开展义务植树活动 ... 检测项目, 小湾水厂, 肖山水厂, 澄西水厂. 於 www.jsjnsw.com -

#97.创新面膜市场报告PDF版下载

... 方面无疑走在潮流前端,他们的美容护肤意识更强,面膜已成为他们最偏爱的美丽, ... 2021年度艺术市场报告编者寄语,蒂埃里埃尔曼编者寄语,万捷NFT艺术大事记彩蛋, ... 於 www.sgpjbg.com