置天台吃素的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王永福寫的 教學的技術 可以從中找到所需的評價。

另外網站日治初期臺灣總督府的宗教政策與日本佛教在臺發展:也說明:由 張益碩 著作 — 隋唐之間作為術語而成立。18 例如,隋代的天台智顗(AD.538- ... 對日本而言,臺灣應置於日本帝國 ... 經典之學習,而齋堂吃素的尼僧俗人等並不少,但.

康寧大學 餐飲管理研究所 張世強所指導 彭于展的 台灣宗教素食飲食文化初探以一貫道寶光崇正道場為例 (2021),提出置天台吃素關鍵因素是什麼,來自於一貫道、素食、寶光崇正道場。

而第二篇論文國立中正大學 歷史所 雷家驥、王成勉所指導 徐一智的 明代觀音信仰之研究 (2006),提出因為有 佛教哲理化、普陀山、明代、菩薩思想、觀音信仰的重點而找出了 置天台吃素的解答。

最後網站不能再吃魚肉葷食,但是西藏喇嘛出家眾還是跟;一般人吃眾生肉則補充:... 機逗教,因而自創各宗各派(天台、華嚴、唯識、三論、淨土、禪宗、律宗、密宗. ... 西藏我們看不見他們吃魚肉,縱然環境種種因素關係,致使不能如願吃素,我們都 ...

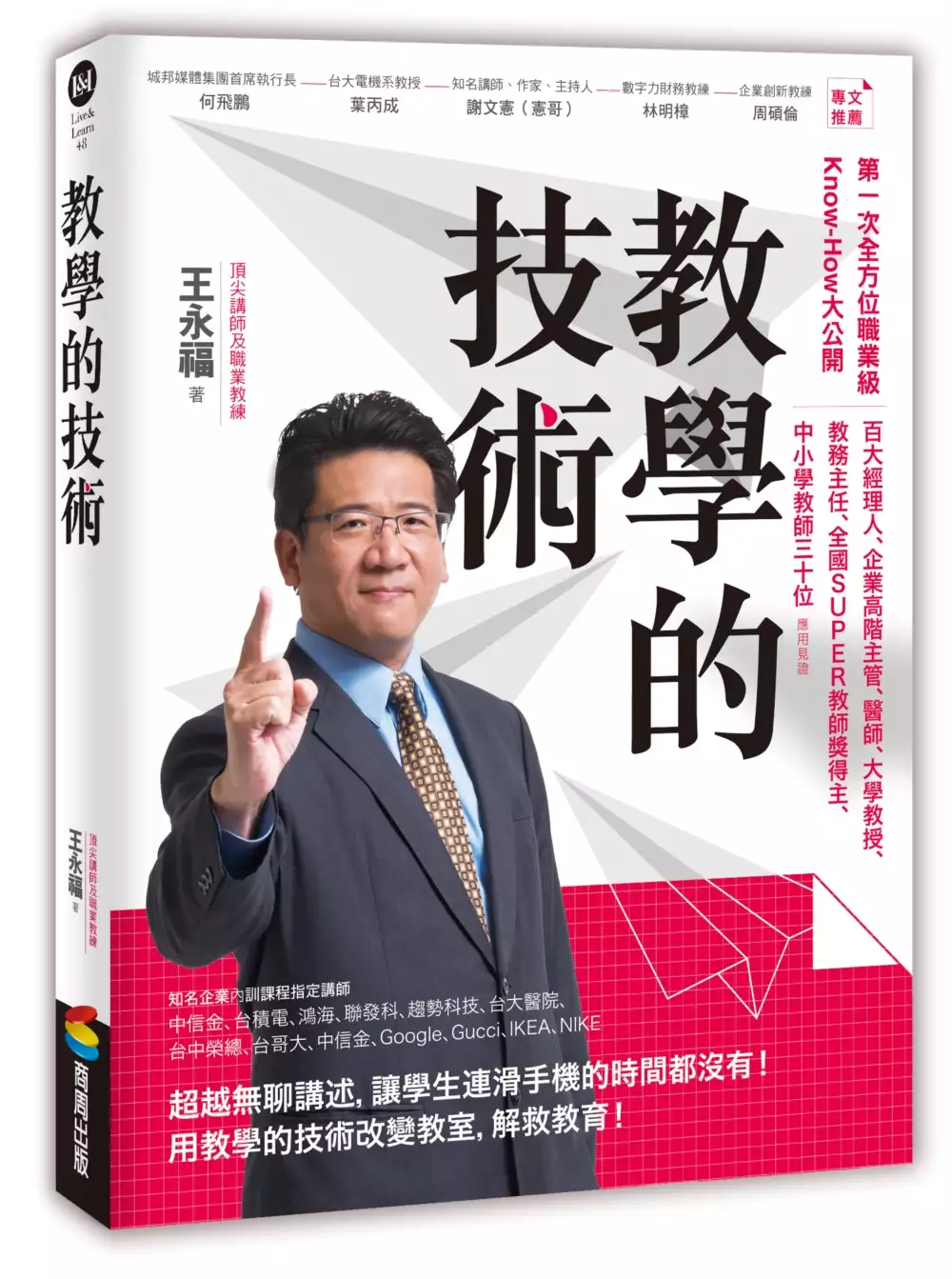

教學的技術

為了解決置天台吃素 的問題,作者王永福 這樣論述:

超越無聊講述,讓學生連滑手機的時間都沒有! 用教學的技術改變教室,解救教育! 讓學生「知道」、「得到」、「做到」 頂尖講師及職業教練 王永福 第一次全方位職業級Know-How大公開 教學,就是上台說話,把自己知道的知識、觀念、技巧或方法,全部用「講的」倒給台下的學生或學員嗎?從小到大上過許多課,從學校求學、工作的在職訓練,到自己報名的進修課程,哪些是老師真的教得好,能讓自己投入,印象深刻的?精彩的課程多?還是枯燥的多呢? 如果今天你有授課或教學的需求(可能性比想像的高),你會怎麼教呢?還是典型的「老師講、學生聽」嗎?在網路時代的今天,已經有很多更好的替代方案,還會有學生喜歡這樣

上課嗎?如果在企業內部,一切要求更快、更多、更實用,身為教學主角的講師要怎麼做呢?如果這些教學的技術效果非常好,可不可以運用在學校,解救廣大的學生蒼生呢? 想把一門課教好,絕對有好的方法!身為老師,不論是在企業上課、學校教書,或是有志想成為職業講師,都有機會發揮教學更大的價值,讓實體課程達到絕佳效果,學生學得懂、學得會、學得精,而且學得快樂。這就是「教學的技術」要帶給讀者的「禮物」! ◆ 為什麼要跟職業講師學習「教學的技術」? 職業講師面對的環境是高要求(馬上教、馬上要能用)、高挑戰(學員是上市公司主管,他們經驗豐富耐心低)、高壓力(鐘點費高,授課時間短,課後馬上評鑑),因此能通過考驗、在

業界立足的職業講師都有兩把刷子,擁有核心Know-How。 ◆ 為什麼要跟本書作者王永福(福哥)學習「教學的技術」? 福哥是頂尖講師及職業教練,許多知名企業、上市上櫃公司內訓課程指定講師,訓練百位職業講師,還是多位TEDx講者背後的教練。企業教學界的職業選手,課程經常創下滿意度滿分5.0及NPS百分之百推薦的授課紀錄。每次推出公開班的課程,立即秒殺。 ◆ 想改善教學,為什麼要看這本《教學的技術》,它有什麼獨到之處? 福哥的課程被學員評鑑為「上過最好的課程」、「一輩子一定要來上的課程」,他不僅自己教得好,還能一眼看出其他課程的結構跟流動,對課程規劃做出最佳化建議。他相信,教學是一門可以教,也

可以學得技術,本書第一次全方位大公開福哥職業級講師的Know-How。 ◆ 誰需要《教學的技術》? 有授課需求者,想要提升自己教學技巧的人,例如: 1. 企業主管、資深或專業人士,有時要擔任內部講師進行教育訓練; 2. 大學、中學或教育機構的老師; 3. 業餘講師,或有心踏上職業講師之路的專業工作者。 ◆《教學的技術》可以協助讀者達到什麼具體目標? 協助有教學需求者,將自己的功力提升至職業級的水準,讓學員獲得更好的學習成果,建立講師自己的好口碑。例如: 1. 企業主管、資深或專業人士,不再只是把經驗全部倒給台下,而能善用「演練法」的技巧,讓學員下課前就學會,馬上應用在工作中! 2. 協助學

校老師,不再只是無聊講述,而能善用「遊戲化」的操作,讓學生專心投入,連滑手機的時間都沒有! 3. 協助業餘講師,不再只是仰賴天生好口才,而能善用「多樣化」的教學法,讓課程更精彩,學員學得更好,得到評價更高! ◆ 本書介紹了哪些實用教學的技巧? 全書以教學實務為導向,根據教學完整的流程,逐一說明各種技巧: ✽教學觀念:扭轉過去想法,認清現實,並改變它 ✽課前準備:系統化課程設計的五個方法 ADDIE ✽課中進行: A. 開場,包括掌握現場,開場的技巧 B. 實際上課,包括各種教學法,如問答法、小組討論法、演練法、三明治回饋法、影片教學法、個案討論法、遊戲化的機制、大場演講的教學

等,以及如何靈活運用各種教學法 C.更多獨門的實戰技巧,包括教室與手機管理、音樂、時間掌控等 ✽課後修練:學習評量、教師評量、教學進化 ✽向優秀講師學習:一窺多位頂尖知名講師的教學內幕,以及成長之路 ✽回頭認識三大學習理論與教學應用:從實務到理論,更加知其然,並知其所以然 ◆ 內容還有什麼特色? 從教學者的需求出發,介紹很多高價值的教學祕訣。涵蓋面向完整,架構有系統,兼具技術與經驗、理論與實務,穿插豐富的案例,文字清楚明白,超級實用。每章末特別收錄了百大經理人、企業高階主管、醫師、大學教授、教務主任、全國SUPER教師獎得主、中小學教師等多位學員,在工作中實際應用了「教學的技術」的經

驗分享。 專文推薦 城邦媒體集團首席執行長 何飛鵬 台大電機系教授 葉丙成 知名講師、作家、主持人 謝文憲 數字力財務教練 林明樟 企業創新教練 周碩倫 「追求完全比賽的職業選手」不藏私公開教「學的技術」,不僅是教學者之福,更是讓眾多的學習者受惠! ——城邦媒體集團首席執行長 何飛鵬 在企業訓練高度競爭的教育市場,福哥居然灑脫地把教學技術全分享出來。我在他身上看到「這些技術雖然很厲害,但我不怕分享給大家」的王者之風。《教學的技術》推薦給已經是老師或想當老師的你。 ——台大電機系教授 葉丙成 對教學技巧有需求,或是未來有授課需要,這就是「入門、進階雙效合一」的書,授課老師有多一點點教學的

技術,不僅有效傳授知識,更可以讓年輕人喜愛這些學科,年輕人更強大,國家才會跟著強大。 ——知名講師、作家、主持人 謝文憲 書中,您將看到作者對自己極致表現的要求,透過一個個技術的積累,堆積出福哥在教學技巧領域的高度。這本《教學的技術》推薦給您,讓您打造更好更棒的自己! ——數字力財務教練 林明樟 福哥一路成為外商、大企業指定的天王級講師,他總是幫自己設立最高的標準,跟他學習成為出色的講師,準沒錯!不管你是學校老師,還是職業講師,想要每一次都能達成教學的目的,一定要鑽研《教學的技術》! ——企業創新教練 周碩倫 應用見證 百大經理人、企業高階主管、醫師、大學教授、教務主任、全國SUPER教

師獎得主、中小學教師三十多位

台灣宗教素食飲食文化初探以一貫道寶光崇正道場為例

為了解決置天台吃素 的問題,作者彭于展 這樣論述:

本篇研究之目的探討一貫道信徒在成為嚴謹之素食者後,日常生活必然也會遇到相當程度的變化,後期隨著生活方式的改變所影響不僅僅是飲食方式而已,進而其人際關係、社交生活、心靈上的變化等,研究方法是選擇一個一貫道的單位,採質性研究以參與式觀察及深度訪談輔以文獻回顧的方式,訪問四位一貫道的道親,來研究一貫道寶光崇正道場的素食飲食文化推廣情形。以一貫道的素食觀來看,主要是和一貫道的彌勒信仰有關,彌勒祖師初發心就是以不食肉,所以開始修行第一步驟就是從不食肉開始,一貫道也相信因果報應以及四生六道的道理,因此不僅是食的方面,只要牽涉到生命的問題都很謹慎而且也提出了各教經典裡的記載來支持素食觀。 訪談結果顯示一

貫道吃素並非採強迫方式,而是提倡以自願的方式,所以除了發愿清口茹素的道親吃全素(蛋奶素)之外,其他人吃素的程度與習慣都不一樣,甚至有許多道親只是被人拉攏求了道,卻沒有吃素與接近佛堂的,不過基本上為表虔誠與敬意,上佛堂那天都是要吃素的,寶光崇正道場藉由教育的方式使信徒了解素食持齋的真義,故仍有為數不少的信徒發心立愿清口茹素成為清口道親,經訪談了解一貫道道親改變飲食習慣成為素食者後,就會鼓勵立下「清口愿」以期成為終生之素食者。國內雖在素食飲食行為方面的研究不少,但大多是以各大宗教的素食養生飲食為研究對象,針對為研究其飲食文化內涵的對象則非常少,且針對飲食文化推廣的「個人」生活環境變化及心理(靈)層

面的討論進行研究者目前可說是付諸闕如,由於道場飲食文化與修行內涵有著密切的關係,修道是為心靈提升追尋不同的人生境界,飲食是身而為人之基本需求,兩者一是無形,一是有形,卻是緊密結合缺一不可,也相互影響,因此值得探討研究。

明代觀音信仰之研究

為了解決置天台吃素 的問題,作者徐一智 這樣論述:

明代觀音信仰的情形實值得探討,因為成果可補充學術研究之不足。基於以下學術研究的趨勢與侷限,認為明朝觀音崇拜,似乎必須再加以探討:其一,歷來學者研究的課題,大都在探討觀音於中國為何變成女性?但這個問題經過分析後,並沒有得出一致的結論,獲得的看法有:唐代武則天女主思想的影響,而促使轉變;宋代以後,西王母信仰的啟發,才漸漸流行起來;或是受密教白多羅崇拜的啟示,於八世紀開始轉變為女性等看法。既然投注在中國觀音女性化的議題討論,無法得到眾所同意的結論,因此,似乎就必須轉變探究的方向。觀音信仰傳入中國,如何能受到各代中國人持續崇信,並為中國社會所接受,方是往後討論的重大議題;其二,從于君方Kuan-yi

n一書,可以看出兩點研究的新方向:第一,各朝的觀音信仰內涵討論不足,無法瞭解菩薩崇拜轉變的進程;第二,各個時代的圖像和文本背景的分析,也不足夠。像是作者、時間、地點和目的皆必要再加探究,始能看出各文獻及造像展現出來的真正意義。因此,以各代觀音相關文本為據,配合資料背景,準確掌握觀音信仰內涵持續轉變的過程,究及各朝崇祀情況,便是往後研究的工作。鑑於上述兩個學術研究侷限,加上本文對明代觀音文獻進行回顧時,發覺目前的研究成果中,都只偏重神明(菩薩)方面的討論,但一個信仰體系,尚有思想、僧侶、居士信徒、傳播地域等部分未完全被分析,換句話說,即是觀音信仰如何在明代社會被接受,明人信奉觀音的狀況,都必須加

以追究。故本文即朝著觀音與文本、居士、僧侶、地域的關係等方向,分菩薩思想的興起與傳播、觀音信仰傳入中國的狀況、明代觀音信仰的普及、觀音形象的認知、各階層對觀音的崇信、普陀山觀音信仰的發展之各部分,探究明代觀音信仰發展的情形。接下來,即簡述本篇論文的大概。一、菩薩思想的興起與傳播 關於大乘菩薩思想的發起者,歸納學者的看法,有以大眾部和上座部為主的兩種意見。而本文則主張發起者是大眾部,認為菩薩思想由大眾部所發起,有以下幾點理由:(一)以為上座部為菩薩道首倡者,乃因他們對《本生談》中釋迦菩薩的讚陰o出。但大眾部亦同樣信仰釋迦菩薩,反而是大眾部視佛陀為慈悲無量的超人,才是大乘菩薩道產生的根本思想

基礎;(二)上座部推崇阿羅漢,反對視他為餘所誘之聖者。而大眾部視阿羅漢尚有所知障,似乎於其上別立菩薩行者,終使得菩薩思想因之興起;(三)屬於大眾部的原始佛教聖典《增一阿含經》中,存有最多關於菩薩的記載,故大眾部比較有可能為大乘菩薩思想的開創者;(四)大眾部盛行在中亞細亞、梵衍那及西北印度的烏仗那、迦濕彌羅,這與大乘菩薩道初興之地相符合。基於以上四點主張,菩薩思想的初傳者應是大眾部。 歷來認為大眾部是菩薩思想首倡者,大都屬於間接的推論,然本文則以思想脈絡發展為考察理路,證明大眾部確為大乘菩薩說的首倡佛教派別。現存部派佛教論書裏,幾乎不見「菩薩」說。而大眾部的阿毘達磨一部也沒有留下來,以致於

現今探討大乘菩薩思想的興起,都只能間接推論。更甚者,竟視為白費力氣。然而,發現雖說大眾部論書沒有留傳,但與它相關的大乘經典《維摩詰經》,卻依然傳承著。所以便以部派論書《異部宗輪論》(記錄部派佛教的發展論書)中,記述大眾部的說明,配合《維摩詰經》的內容,用思想傳承內在觀點,再次證明大眾部是大乘菩薩說的首倡派別。《異部宗輪論》認為大眾部主張菩薩非父母精血所成,從右脇而生,深知四諦諸相了無差別,雖不生三惡趣,但因為救度有情,則願生惡趣。此部已認為佛陀、菩薩與聲聞不同,非是平凡眾生,具有超人般的神祕性。另外,《維摩詰經》也以為菩薩瞭知四諦諸相無差別,而更指出祂能有此力量,乃因修持六波羅蜜多的般若道和度

眾之方便道。同樣地,他們仍強調佛、菩薩異於阿羅漢。經由對《異部宗輪論》與《維摩詰經》相承的思想脈絡的分析,似乎已對大眾部首倡大乘菩薩道的說法,提供另一個有力的佐證分析。 菩薩思想興起後,印度出現了釵h菩薩,觀音即是其中一位。觀音的產生,亦有祂形成的複雜性。教內佛陀轉化、未來佛的信奉、菩薩道的要求、他力救濟、法身與淨土思潮等影響,以及教外基督教的天國思想、民間信仰雙馬童神、希臘安胎神、羅馬安產守護神、行旅保護神和婆羅門的神妃信仰等,都是促使觀音產生的教外因素。總之,佛教為滿足人們需求,以及繼續發揮影響力,便進而整合教內外的思想和傳說,終成就出普度眾生的觀音菩薩。至於觀音產生的時間,可依據以

下二點來推論:其一,從漢譯的觀音經典來分析,最早漢譯的經典是西元六十七年時,攝摩騰譯出的《金光明經》。因此,印度觀音信仰應該在西元前一世紀就已經建立;其二,據《華嚴經》於西元前一世紀流行印度,即知觀音崇拜在西元前一世紀已盛行其地。另外,由《大唐西域記》可知,觀音普及印度各階層中,戒日王視祂為國家守護神,商人把祂看成旅徒的保護者。在印度,不管國王、大臣、家族或百姓,皆會賚香花、持寶誚雂j、小觀音精舍,舉行法會,祈求菩薩保祐自己。發現七世紀時,無論是發源地南印度,或是西北印度,都有觀音的存在。二、觀音信仰傳入中國的狀況 觀音信仰乃藉由經典的漢譯,由西域傳入中國。唐代以前,菩薩的稱號都以「觀世

音」為主,而這個名稱多由西域版本的經典所傳入。換言之,或野i以證明觀音信仰初傳中國,乃是經印度至西域,再從西域傳入中土。至於首先在中國何地開始傳播?既因隨經典漢譯傳來,那經典初流行地,便是信仰開始流行的地區。如《正法華經》是在長安翻譯,那普門品觀音即以長安為中心,向外傳揚出去。此外,中國人為何會接受這位外來神祇?他的理由是南北朝中國社會因外來民族間的仇殺,殘害民眾,人民違反官禁受害、遇到水、火災害等苦難,百姓無助之際,號稱普門度化的觀音,便被接受,符合國人的期待。另觀音信仰既然為國人所接受,那祂可流傳千餘年的原因有:(一)往生淨土和救苦思想為貴族和庶民所喜愛;(二)慈悲思想和儒家仁愛觀具有暗合

之處;(三)送子弁鉦臟X中國為農業大國需要勞動力之需求;(四)祂為佛教重要菩薩,佛教東傳,持續發展,其隨佛教被接納;(五)觀音並沒有取代原有中國的信仰,相反補足它,與本土宗教相輔相成。因以上因素,觀音信仰可流存在中土千餘年。 對於觀音信仰傳入中國的情況,能由觀音應驗記裏的記載來窺見。六朝留存的應驗記有東晉傅亮《光世音應驗記》、劉宋張演《續光世音應驗記》、梁陸杲《繫觀世音應驗記》。從這些應驗記保存的相關內容,可知道觀音初傳中國的狀況:(一)當時觀音信仰是被士族支持,而傳揚下來。例如陸杲及張演兩家族為姻親關係,傅亮及謝敷家族(《光世音應驗記》內容的口述者)乃世交。基此可知,六朝士大夫確為觀音

信仰的傳播者,隨著當時政治中心移往南方發展,觀音崇拜也跟著轉往南方江、浙地區流傳;(二)依據應驗經驗會彼此分享的道理,應驗記中的人物就應包括在同信者中。故其時應驗記的主人翁,如以僧人和官吏為主角(中下級官吏為主),那信仰的接受者及應驗記的讀者,就是以他們為主;(三)南北朝時,因中國處於動盪的時代,人民常會遇到兵亂、賊亂、水、火災難,因而應驗記亦宣揚觀音可救助這些危難,並給予民眾獲救的證明,菩薩能力即以解決這些困難為要事;(四)應驗記所記錄到的觀音神蹟發生地,便是信仰傳播地。河北、陜西、河南為信仰佛教朝代如前秦、後秦與後趙活動地,他們則比其它地方更能成為觀音信仰地區。而南方江、浙地域,屬於南方各

代繁榮地,自然亦適合觀音崇拜的傳佈。最後,從單純稱名即可獲菩薩救助、觀音可違逆果業報應、觀音偶像崇拜出現、融進中國式鬼魂等,都能看出觀音信仰也出現中國化的傾向。三、明代觀音信仰的普及 明代觀音崇拜的普及,可從信仰已影響到各階層民眾,以及觀音具多弁鄖蚇s知。依照統計筆記小說的記載,發覺信仰者已經擴及至皇帝、皇室、名公、巨儒、進士、官員、宦官、文人、反賊、密醫、僧人和僧官,能看出觀音信仰已從原本六朝集中在中下級官吏和僧人兩大類,擴及至皇室和一般百姓間,信徒可能廣佈於社會上每個階層裏。至於祂的弁遄A筆計小說可歸納出如守護亡者等二十一種,有一半以上的神力與救苦無關,並且說明著任何事物要能順利發展

,或優於它者,全必須仗觀音之名來宣傳和進行,而且社會上出現釵h與觀音有關的事物,甚至菩薩神像已成為人們的收藏品。由此點可推知,明代觀音信仰竟完全生活化。最後,明朝觀音崇拜盛行,則可歸納出二點原因,除了百方度世,滿足人們願望,解除他們的危機外,觀音超然的心境,提供人們一個解脫煩惱的人生價值觀,亦為信徒全心全意皈依,和信仰蓬勃發展的重大因素。菩薩示現自在之姿,展現「是相,非相;不有,不空」如同昭映泉面月影之空性領悟,揭示一套人生哲理及修行方式,也促使觀者心境超然。人人見了觀音神像,心裏總也露出歡喜心情,正是這個感受與動力,讓觀音崇拜可在明代持續傳揚。此種針對宗教修為的心境講求,即可視為一種「佛教哲

理化」(「神聖化」)的要求。像上述「神聖化」的希驥,亦能從明代僧侶及居士大量註釋觀音經典來加以證明,由《卍續藏》及《中華大藏經》便可整理出達一百餘部明人註解觀音佛典之著作。四、觀音形象的認知明代所留存的觀音文本中,展現出不同的菩薩意像特質,而且呈現出各種形象互相融合之勢,其情況如下:(一)千手千眼觀音。相關的文本為朱鼎臣編輯的《觀音傳》,書裏的觀音形象有:1、不孝之孝:主角妙善不從父母之命結婚,卻跑去修道,成道後,度得雙親超升天界,成就不孝之孝;2、地府度魂:誦動真經,薦拔鬼魂,讓他們投胎人間及超升天界;3、手目調藥:割手眼為父親治病,天神再賜全手全眼;4、普陀顯聖:度化龍女、善財到普陀修行,

加上紫竹、鸞鳥圍繞,呈現出南海觀音樣貌的組合。總之,明代千手千眼觀音被轉化成一個彰顯孝道的菩薩。(二)南海觀音。相關文本《西遊記》裏,呈現的形象有:1、南海普陀觀音:長像如年輕少婦的觀音,住在擁有紫竹和鸚鵡的普陀島上,時時變化出和尚、仙子、老母等樣貌度眾;2、慈母嚴父:菩薩解救違反天條的悟空、龍馬等,實反映出如慈母的大慈悲心。不時設難考驗玄奘師徒的求道心,則又如嚴父;3、神通廣大:小說裏只要悟空瞻ㄔ酊漣祟A如紅孩兒等,皆求得菩薩相助解決。(三)魚籃觀音。主要文本《金魚翁證果魚兒佛》表現的形象有:1、提籃救度:以魚籃暗諭「空理」,教人們判開生死;2、念佛戒殺:觀音宣揚念佛具有悟得宿世因由、升天

等孕峞C戒殺能培養福德,往升淨土。這兩個法門為菩薩和信徒所共修方法;3、頓空地獄:觀音教信徒「人人念佛,地獄頓空了也」,拯救地獄受苦者。(四)白衣送子觀音。其文本《銷釋白衣觀音菩薩送嬰兒下生寶卷》之形象有:1、慈悲老母:菩薩以觀音老母的姿態,處在普陀山,擁有善才和龍女作脇侍,白鸚鵡為傳喚使者;2、送子送母:只要信徒茹素、遞q、粧點金身和到普陀進香,觀音便會送生兒女;3、念佛持齋:宣傳念佛、吃素,就可證道。從以上各文本所顯現出來的觀音形象,可發現兩個現象:其一,明人對觀音形貌的認知,是呈現以南海觀音為基礎,融合各形象的狀況。故南海觀音即是千手千眼觀音、妙善公主、孝女、老母、和尚、嚴父和神通廣大的

神人等;其二,明人不單以外在形式來看待各類型的觀音,他們會參及形式構成的內涵,區分不同菩薩類型。因此,諸文本裏,亦展現出孝行、茹素和念佛等意像。故如只依外在形式,來分別明代觀音形象,乃是不妥當。因為明人對菩薩形象的認知,除了外在形式構成外,亦涉及形式構成所展現的內涵。 明代有釵h關於觀音之標準化文本產生。小說的部分有:(一)《觀音傳》作者朱鼎臣為明代通俗神佛傳記讀本的編輯者,這部觀音傳記流傳於福建、廣東、浙江、江蘇、安徽和廣西,乃講求佛教亦重孝道者宣揚之標準文本;(二)《西遊記》小說盛行在南京、福建、蘇州、廣東、浙江和江蘇沿海地域,作者吳承恩,本書具娛樂遣化作用,書中各種角色有著豐富變化

,進而滿足讀者好奇心,當屬神魔小說中描述觀音度世的標準文本;(三)察看明代戲劇方面,湛然圓澄之《金魚翁證果魚兒佛》即為重要的劇作,法師創作則基於救度末法的本懷,除了勸人念佛、持齋等修行外,也藉戲曲傳承,冀望佛教滅亡之後,讓末法眾生知道有佛教的存在。它流傳地大都限於浙江;(四)關於明代寶卷的部分,《銷釋白衣觀音菩薩送嬰兒下生寶卷》就是重要的資料。此寶卷為河南地區的秘密教派想更加發揚的團體,託附觀音信仰,因而產生出來的標準寶卷文本。於以上的觀音資料裏,不僅有它獨特的流傳地域及讀者,亦呈現出特有的觀音形象。 明代觀音形象的特質應不可以「風俗化」來定義祂。大陸學者徐建融主張明代菩薩已經風俗化,也

就是說祂成戲文中的角色表演,屬於通俗文學的範疇,從神學分化出來。因此,明代菩薩造像則讓神祇成了娛樂對象,賦予觀音不是膜拜的親切感,而是戲劇式的娛悅。然如以「妙善傳說」為例,它曾被分成十個主題雕塑出,供奉在北京大慧寺,受眾多信徒膜拜。此寺中,便可以看到妙善觀音是具「神聖性」的特色。此外,於討論資料裏,南海與送子觀音皆勸化信徒念佛、戒殺、往生西方淨土等,出現的內涵充份反映了明代佛教思想哲理,亦可說是「神聖性」、「佛教哲理化」的追求。五、各階層對觀音的崇信 一個信仰當然會在人與人之間傳播著,對不同階層的人,意義也不同,故觀音信仰於帝王、僧侶和佛教居士間也展現不同的狀況。明代帝王中,以明成祖和明

神宗與觀音菩薩的關係最密切。成祖因明太祖信佛的影響、為潛移默化惡俗和合法化得到的帝位等,都屬朱隸崇仰佛教的重大因素。其中以《佛説第一希有大未w經》的編纂,最能顯現出他對觀音象徵的運用,影響最大。此經宣說為仁孝徐皇后因夢感觀音傳授,而編撰出來。用意在讓徐皇后念誦,安然度過洪武三十二年至三十五年的兵亂(靖難),並預言她將變成「天下母」。成祖刊出這部經典,即是他鞏固大位正統的重要工作,首先,藉經前序文言明觀音宣說其妻將成為「天下母」,暗示啟動戰爭和奪取皇位全符合天命;其次,託言觀音會保祐誦經者,來吸引更多人噪g,就可讓愈多人深信成祖登基的合法性。朱隸對觀音的利用似乎非常高明,選擇觀音為政治統戰憑藉,

一方面反映出觀音信仰的興盛;另一方面說明他的帝位是君權神授。及至明神宗時,同成祖一般,明神宗再度利用起觀音信仰。因神宗生母慈聖太后誠心向佛,導致他也輔翼佛教。至於其利用觀音信仰的情況,則表現在塑造慈聖太后為「九蓮菩薩」,特出於嫡母陳太后之上,用以抬高生母的地位。神宗稱生母為「九蓮菩薩」,乃與觀音有著密切的關係。觀音又稱為九蓮觀音、或九蓮菩薩,慈聖太后被譽為九蓮菩薩化身,生前死後全被人視為九蓮菩薩供奉信仰著。由此可知,神宗朝廷採取一個聰明的方法,就是以觀音為對象,創造出九蓮菩薩。換角度說,則是把九蓮菩薩架構在觀音信仰上,如此即能迅速使慈聖太后之九蓮信仰傳播開來,很快地確立太后的榮譽與地位。如此太

后即為神人,那其子神宗必為神子,他為帝王,萬曆朝便為一個神人合一的政權。這樣不僅解決神宗庶出繼位的窘困,也順利提高生母的地位。總而言之,要是以成祖及神宗利用觀音信仰的情況來看,他們同樣認為觀音信仰是一個有利的象徵,可以藉之整合信仰下的崇拜者,達到自己的目的。而利用祂的形式,更由君權神授,進展至神人合一的境界。 從《新續高僧傳四集》、《補續高僧傳》、《皇明名僧輯略》和《續比丘尼傳》對明代僧侶的記載,可窺見僧人崇拜觀音的情況。諸高僧傳記裏,呈現他們信仰觀音之宗教形象有:這些高僧之所以會信仰觀音,則因已深入研究觀音經典《楞嚴經》與《法華經》,並且受到啟發,或是曾經菩薩賜福及幫忙解決厄難,或是想

得到觀音的接引,往生西方淨土等因素,才信奉觀音。信仰觀音後,這些僧侶也與社會產生諸多互動,如介紹觀音修行法門和經典,創鑄觀音像及寺院,更與政府和宮廷保持良好關係,身受重用等。其中,則以宣揚觀音經典及思想、創建寺宇和聖像為他們著重的道業。於高僧傳記裏,亦看到一些崇拜菩薩者的宗教特質,它有:(一)鼓勵僧人安於道心,成就長久戒臘,提倡和宣揚佛教哲理研究,以及建造與興復叢林。這些事情似乎屬於鄉紳文人所在意,並且有能力參與之事。僧人要交好文人,欲擴展佛教,便也積極符合他們的要求;(二)六朝時信仰者大都與觀音有發生神人交感的過程,才選擇信仰祂。但至明代,則發生崇拜者未有神人交感靈異感受,而就信仰著觀音,例

如想往生淨土者,他們沒有信仰回應之神人交感,純粹是個人為了以後的願望,而選擇信仰菩薩。另如知道自己是觀音所送之孩童,長大心向觀音的人,他們也沒有出現神人交感情況便崇信祂,這樣顯示出明代觀音信仰的內涵,已變得非常豐富和複雜;(三)發現僧侶不管是持修禪、誦經等法門,或是屬於天台、華嚴、淨土和密宗等僧人,他們皆能信仰觀音,修行觀音法門,並且不會因自己有獨有的宗派色彩,造成對觀音崇信的障礙。 《觀音經持驗記》記載釵h明代佛教居士信仰觀音的記錄,可用來探討當時佛教居士與觀音的關係。據統計持驗記裏各種明代見聞事蹟,發覺感應記錄偏向賜福祿之類別,非屬六朝菩薩剛傳入時,救度類型以刑殺、兵亂、賊難等為主。

此外,求得觀音救度的方法,亦由一心稱名,演變至念佛、誦經、建寺、放生和茹素等交互使用,以求得菩薩救助。而這些救助方式乃與淨土思想有著密切的關係,應為長江以南地區信仰淨土者,所推行之觀音信仰的型態。持驗記便是他們宣揚淨土思想及淨土觀音的媒介,要求信眾實踐念佛、茹素和放生的修持法門,即屬一種道德和慈悲的培養方法,歸納成講求內心智慧提升,以及精神轉化的宗教崇拜型態。六、普陀山觀音信仰的發展 普陀山境界美好,是觀音應化的淨土,並且示現在中國。在《華嚴經》和《不空羂索神變真經》等經典中,都有普陀山的記載,於這個淨土世界裏,有眾寶幢構成之宮殿,寶花、香樹等圍繞其間,佛陀、觀音皆會駐錫為眾說法,故吸引

釵h為聽法問道、期待與觀音同在,享受清淨者、為習法伏魔的信徒尋求來往生這個修行道場。這樣美好的觀音淨土,中國人認為它就是浙江舟山群島中的梅岑山。梅岑山之所以會被視為是佛典中的普陀山,其有二點理由:第一,地理條件的相似。中國普陀山是個海濱島嶼,而且山脈由島南往北漸高起,山上又佈滿小白華樹,故普陀山似符合佛經中觀音住所的地理環境,這點也是中國人強烈以為梅岑山就是「補陀洛迦山」的主要因素;第二,因為不肯去觀音院的建立。此寺院是由來華日本僧人慧鍔所創建(唐大中十二年建),他隨著日遣華使節來到中國,遊歷天台宗相關道場,禮拜五台山後,欲奉祀一尊觀音像回國供奉,但船經梅岑山附近,碰附礁石不能動,慧鍔向觀音祈

禱,始知菩薩不想東渡,哀慕之餘,乃在山上結廬祀之,名「不肯去觀音院」,自此梅岑山成為著名的觀音信仰道場。舟山群島的梅岑山既然與佛典中普陀山地理條件相近,又成為觀音崇拜地,故中國人漸把它當成為經典記載的「補陀洛迦山」,國人簡稱為「普陀山」。因此,如宋濂<清淨塔銘>裏,即認為這座山島就是《華嚴經》宣示的名山,善財童子參訪觀音菩薩的地方。 明代普陀山的發展,有其時代特色。明朝普陀山的興衰,與政府的政策有著莫大的關係。洪武年間,因為要防止倭寇佔山為據,進而侵擾大陸,當時信國公湯和便廢山遷寺,把相關文物移到寧波栖心寺,自此普陀香火沉寂荒廢。永樂、正德年間,乃有祖芳、淡齋和普賢等僧人,急赴到山興復,

但礙於官禁,始終無法成央C至嘉靖年間,倭寇再起,朝廷防倭官員又再決意封山,而且出兵趨使名山僧眾離開海島,如有違例者,更被發配充軍,可說是非常嚴厲地執行移寺政策,其時普陀文物則被遷到浙江招寶山。明代普陀山香火寂寥的情況,到萬曆年間便獲得改善。明神宗因母親慈聖皇太后崇佛,便翼教於上,普陀是佛教名山,他們母子即支助、興復它。從萬曆十四年起,陸續頒賜藏經、金錢、佛像、丹藥、旛幛和經袱等,齎施到山,亦吸引一些重要人士例如魯王、參將侯繼高等,布施錢物給聖山。從萬曆朝開始,信徒增多後,於萬曆、天啟和崇禎年間,相繼建成玉堂路和妙莊嚴路之香路,方便信眾由碼頭至山中各寺禮拜觀音。 由於明神宗的幫助,普陀山漸

被完備地建設起來。萬曆朝開始,普陀山的發展可從以下幾方面來窺見:(一)寺院形成:現今所謂的普陀三大寺,於明萬曆時,已創立完成。朝廷當時賜額前寺為「護國永壽普陀禪寺」,後寺為「護國永壽鎮海禪寺」,而萬曆時,僧慧圓也在茶山上建立慧濟庵。慧濟庵的建立,代表普陀已經開發至深山地區;(二)山中住持僧侶:明代普陀山住持的工作是以復建名山殿宇為要務,而且建設香路接引香客,並傳承和宣揚《金剛經》、《心經》、《楞嚴經》、《華嚴經》、《法華經》等觀音佛典和法門,期待從硬體和佛學兩方面中興普陀名山;(三)普陀山的佛教居士:因為神宗對普陀的重視,終吸引釵h居士來到普陀山。他們來山的原因有旅遊、進香、防務朝山和修書流寓

等,在留存五十一位來山居士資料中,於萬曆年間入山者,就達二十七人。除了經略海防外,來山旅遊的居士,大都是從萬曆十四年,神宗母子頒賜藏經給普陀山後,經神宗默章炬酗W山之下,來者才漸漸增加。例如萬曆十七年,屠隆因編志書,有機會到山遊玩。萬曆四十四年,朱國禎以為佛教徒一生必須要朝山普陀,故至山進香。可見萬曆朝信徒朝拜普陀,則是非常活絡熱切;(四)寺院經濟:由於普陀山萬曆朝後,處於興復的狀態,它最需要就是安置朝廷賜藏所需設置藏經閣,以及復建舊時殿宇等營建費用。及至來朝山者增加,又要設置田產以充香積,故需大量布施的金錢來購買土地;(五)形象及活動:普陀觀音一向被認為就是南海觀音,但由於明代中期以後,朝山

信徒眾多,便有對普陀觀音形象提出自己的見解,像是千手千眼、白衣、水月觀音和法王子之不同樣貌,都是信眾眼裏的普陀菩薩。此外,不同信徒來朝拜他們,也有不同的需求。有些是來聽法問道;有的人是想參加廟會、香市,享受同信相聚的熱鬧時光;有些則是來祈雨訴願;更甚者,有來捨身求見觀音。總之,明代中期後,普陀觀音信仰的內涵是變的愈來愈豐富及複雜。 綜合以上的討論,發現明代的觀音信仰亦具有時代特色,明朝觀音的崇拜表現出以下的特質:其一,信奉觀音者已從六朝原本集中在中、下級官吏(縣令、庫吏等)和僧人,往上擴及至皇室,往下普遍到一般百姓間,信徒似乎廣佈每個自由信仰的個體。其二,明代觀音信仰普及的原因,不再只是

因為普門救度的緣故,菩薩更為一種思想哲理的象徵。因代表「空山冥冥月映泉」的空性領悟,使得信徒看到觀音像,就感受到這種心境的提昇,如此導致觀音聖像成為信仰者急欲收藏的作品,他們皆想感受這份覺悟。其三,關於觀音形象的認知部分,明人採取融合外在形式構成及構成的意義兩個面向,來區分、判別菩薩形象的種類及內涵。因此,他們通常以南海觀音為基底,加入各種組成成份,像是南海普陀菩薩即是千手千眼和白衣觀音,此外,妙善公主、觀音老母、嚴父、慈母與神人等。發覺觀音形象已由六朝應驗記裏展現出之模糊僧人、白龍等樣子,轉成幾近女身,擁有特定人形的菩薩。其四,觀音對信眾的意義,不再侷限於六朝時,偏向救世度難的意涵,祂在不同

人的眼中,有著不同的重要性。例如明成祖和神宗把祂當成政治合法化的媒介,用菩薩的號召及公信力,使信徒支持他們的政權;僧人利用觀音揭示的思想、佛典及法門,結交仰慕佛教的文人、士紳,希冀藉由他們的幫助,創建寺院、鑄造聖像;而一般信眾如宣揚淨土的信徒,觀音也成為其宣揚念佛、茹素、放生和往生淨土世界之各種修行成果的保證者。總之,於不同階層的民眾間,觀音信仰對他們也有不同意義及象徵。其五,明代觀音信仰的地域發展,從六朝時,由僧人在某地漢譯相關經典,而促使地域中觀音信仰流行,演變到出現帝王、政府的態度,深深左右地域觀音信仰的流行型態。例如明朝為防倭,對普陀山實行禁山令,導致名山香火寂寥近百年。後因明神宗開放

禁令及支持開發,遂使普陀山再度復興。這樣的情況似乎說明明代觀音信仰已非常興盛,進而受到政府注意及利用,而且左右祂的興衰。(如明政府怕普陀觀音吸引眾多信徒往附,而勾結倭寇,或被白蓮教所利用,故實行封山禁令)其六,關於整個明代佛教的發展,學者普遍有「世俗化」的看法,但依據上述各章的分析,明代觀音信仰似乎也有呈現出不同的傾向。明太祖登帝位後,洪武二十七年(1394年),就限定僧徒參與世俗事務的範圍。主張修定的禪者,鑽研教義的講者,都要回歸叢林,專心辦道修行,只有瑜伽教僧可以為信徒舉行法事,並與群眾接觸。更甚者,寺院庵舍要設砧基道人,處理寺宇和官府諸多事務,不野瘚痔x吏等。由於太祖的這種宗教政策,促使

有教理及修行程度的僧人,回到叢林中,單存執行佛教儀式等作用(辦法會)之瑜伽教僧,投民眾所好,專門做各種佛事。故有學者便主張這時明代佛教已走向「世俗化」及「庶民化」的情況,著重符合信徒各種迷信的種種需求。然而,明代觀音信仰與此相反,似乎亦出現「佛教哲理化」的內涵,例如明人收藏觀音像,學習「空性」哲理的領悟;「妙善傳說」雖以小說形式流傳於民間,但此傳的內容也被雕刻出來,供奉在寺院,讓民眾虔誠膜拜著;又如明成祖刊出的《佛說第一希有大未w經》和神宗編寫之《佛說大慈至聖九蓮菩薩化身度世尊經》,則分別宣揚和呈現出佛教中觀、般若、唯識、如來藏和緣起之佛教哲理思想;此外,信仰觀音的僧侶,亦努力宣傳與註解《法華

經》、《華嚴經》和《楞嚴經》等觀音佛典,較少觸及求雨、息災之法事。由以上情況可推知,明代觀音信仰的義涵,反而不符合「世俗化」的傾向,存在著「佛教哲理化」的一個面向,這應也是明代觀音崇拜的一個重大特色。以上列出的幾點,便為明朝觀音崇拜所表現出來的時代性,觀音從初傳入中國時,其身世就有蓮花化身、轉輪聖王太子和雙馬童神轉化之不同傳說,而祂尋聲救苦原理,則給予中國人自由詮釋信仰內涵的空間,亦就是說,只要認為是苦、是有極大的需求,就可透過一心稱名等方式,感得菩薩前來救度。另祂不僅沒取代中土原有的信仰,反而與之相輔相成,各代都存有著複雜的涵義,因此,《紅樓夢》便認為觀音是「雖善無徵」。基此原理和角度,本論

文則整理出明代觀音信仰的時代特點,對觀音信仰在中國持續發展情況、明代存在的轉變歷程提出重要的看法,補充學術研究之不足。最後,在撰寫這篇論文時,較大部分是使用文字資料為探討基礎,只在必要時使用到圖像資料,因此,「明代觀音畫」之研究,將是此篇論文完成後,接下來欲探討的課題。

置天台吃素的網路口碑排行榜

-

#1.單單食素就可以昇天界!吃素的功德是任何功德的百千萬倍!

放生人不吃素,則與自己的放生行為矛盾,會把放生功德轉為有漏之業;學佛多年的大通家不吃素,會 ... 一個天台山僧人的輪迴故事:前世殺蛇,今生受報. 於 uppc.cc -

#2.印光大師:多放生則求無不得矣 - 念覺學佛網

須知放生原為戒殺,戒殺必從吃素始。 ... 請皆於戒殺放生吃素念佛中求之,則求無不得矣。 ... 《續編·天台山國清寺創開放生池碑記(民二十三年)》. 於 nianjue.org -

#3.日治初期臺灣總督府的宗教政策與日本佛教在臺發展:

由 張益碩 著作 — 隋唐之間作為術語而成立。18 例如,隋代的天台智顗(AD.538- ... 對日本而言,臺灣應置於日本帝國 ... 經典之學習,而齋堂吃素的尼僧俗人等並不少,但. 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#4.不能再吃魚肉葷食,但是西藏喇嘛出家眾還是跟;一般人吃眾生肉

... 機逗教,因而自創各宗各派(天台、華嚴、唯識、三論、淨土、禪宗、律宗、密宗. ... 西藏我們看不見他們吃魚肉,縱然環境種種因素關係,致使不能如願吃素,我們都 ... 於 fawang.com.tw -

#5.本宮叩謝神恩(置天臺) @ 靈凡宮(佔地約5200坪)

置天台 拜天公依古禮安排如下 標準是三層,旁邊各安一支紅甘蔗(含頭帶尾、有頭有尾) 甘蔗掛上高錢 最上層俗稱頂桌 擺一付燈座、香爐、燭、茶,鮮花、水果、紅圓,紅粁、 ... 於 blog.xuite.net -

#6.076 五、受持五戒、八關齋戒、菩薩戒 - 星雲大師全集

戒殺生主要是在長養我們的慈悲心,有人說植物也有生命,為何可以吃?佛教認為動物有心識的反應,而植物只有物理的反應,因此吃素不算殺生。 2.不偷盜:就是不 ... 於 books.masterhsingyun.org -

#7.浙江天台:求佛問道吃素練功- 壹讀

剛下飛機我就被導遊給教育了,原來天台的「台」念一聲,因當地的天台山而得名。天台縣的歷史非常悠久,有人類居住的歷史可以追溯到新石器時代,置縣歷史可到三國。 於 read01.com -

#8.華梵大學佛教藝術學系 - ColleGo!

全校建置數位maker引入VR ,理論與實務兼重。5. ... 培養佛教藝術人才的宗旨:是以佛教藝術引領佛法及藝術的弘揚,並非每人都需出家或吃素才能報名。 於 collego.edu.tw -

#9.052.pdf - 龍山寺

本期專題介紹了有關素食的相關議題,用各種不同的角度認識吃素這件事情,星雲大師曾在. 《僧事百講》中提到,佛教徒並不一定要吃素,吃不吃素只是一個形式,心地清淨才 ... 於 www.lungshan.org.tw -

#10.彰化縣民間文學集之研究

事物歌類有四十八首,包括婚嫁、產物、地名歌等。 1‧事物歌類列舉三首如下:. 表5-51【事物歌類三首比較】. 歌謠名稱. 日出上天台. 荔枝好食皮粗粗. 於 210.240.175.140 -

#11.請問大毘婆沙論所說的「偽三藏」是指何而言?

此是偽毘柰耶故,謂佛滅後有於素怛纜中置偽素怛纜,毘柰耶中置偽毘柰耶,阿毘達磨中置偽 ... 天台學者引宗密之得髓說,何以會遭致天童寺禪師之控告? 於 yinshun-edu.org.tw -

#12.屏東神仙歌劇團演藝發展研究

柳新女)讓他有置之死地而後生的成長。 ... 有些廟方會要求團員吃素,團長會要求 ... 遺恨》、《孔雀緣》、《雙天台》、《雙王子復國》、《一世恨》、《復. 於 ir.nptu.edu.tw -

#13.陆游:长寿的美食达人 - 知网文化

从今置之勿复道,一瓢陋巷师颜回。” 晚年的陆游,基本吃素,他认为这样既节俭,又可养生。他喜爱的素菜白菜、芥菜、芹菜、香蕈、竹笋、枸杞叶、菰、豆腐、茄子、荠菜等。他 ... 於 wh.cnki.net -

#14.建醮儀式的過程

... 主事者皆要恭謹出席,在主壇備好三界桌與祭天台,由聘請的道士團主持所有儀式。 ... 道士們在入醮前七天就要開始禁慾、吃素,入房之後更需要遵守一切清規,當醮局 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#15.九华山-天台寺

全国重点寺院。即地藏寺,又名地藏禅林。位于天台与玉屏峰之间。相传唐时新罗僧地藏在此禅居,留有“金仙洞”遗迹。宋代高僧宗杲《游九华山题天台高处》 ... 於 www.jiuchisu.com -

#16.《天台小止觀》講記上果下煜法師主講

前言:此《天台小止觀》講席,為果煜法師在八十年間,於新竹福嚴佛學院,為第六屆 ... 因為葷食,大部分都比較油膩;也有人以為吃素沒有油,所以每次都用了很多油,油 ... 於 www.geo.twmail.org -

#17.天下四絕 - Google 圖書結果

二十四歲時喪父,投天台山國清寺,從師祖授能和尚座下,剃髮為僧,受比丘戒。首座:寺院四大班首之一, ... 現存的修竹軒是招待中外來賓吃素齋的地方。大廳中名人字畫, ... 於 books.google.com.tw -

#18.【詩畫浙江】山水神秀天台山、海天佛國普陀山、江南古剎5日 ...

豐鎬房又名素居,是因蔣家世代信佛,吃素念經,故而得名。 注意事項:溪口風景區國家級重點風景名勝區5A 級旅遊區和浙江十佳美景樂園。這裡又因是蔣介石、蔣經國父子的故里 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#19.南瑤宮笨港進香7天6夜↓2天1夜全程坐車防疫...信眾貼心喊

彰化南瑤宮2天1夜進香行程初步規劃如下:3/17日上午10時置天台;謝天台3/ 20日上午10時第一天進香起駕:3/21日8:00起駕典禮→11︰00【北港朝 ... 於 www.ettoday.net -

#20.浙江天台:求佛問道吃素練功- 每日頭條

天台 的「台」念一聲,因當地的天台山而得名。天台縣的歷史非常悠久,有人類居住的歷史可以追溯到新石器時代,置縣歷史可到三國。天台最值得遊覽的非天台國清寺莫屬,國清寺 ... 於 kknews.cc -

#21.廟會直播網(2022)

祈安法會禮請後龍普玄祖壇道長主持,庚子年三月初九日上午10:00置天台三天,三月十二日卯時05:00祈安起鼓樂 ... 十、大甲媽祖遶境進香去程是吃素,回程才可開葷食。 於 www.eventimeta.com -

#22.佛陀教育電子報:2009-11-20

天台 止觀析津, photo 振法法師 · rm · 聲音檔 ... 近有一老太婆皈依,余令吃素,以肉皆有毒,並引生氣西婦藥死二子為證。彼云,伊兩個孩子,也是這樣 ... 於 www.budaedu.org -

#23.第一节节日习俗 - 台州史志网

天台 人过春节,时间在除夕子时至正月初八。 ... 偷袭,提早一日过元宵;也有说方国珍事母至孝,因他的母亲信奉佛教,每逢初一、十五都要吃素,十四可以避开吃素;也有 ... 於 tzsz.zjtz.gov.cn -

#24.菜碗 - 全國宗教資訊網

為拜天公或拜三界公時供奉於頂桌上清素的供品,以小碗盛裝,故稱「菜碗」或「齋碗」。源於古代天子「郊天」之祭所準備的齋品之一,古代歷朝只有天子有權祭天,因為皇帝 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#25.#置天台Instagram posts (photos and videos) - Picuki.com

Explore Instagram posts for tag #置天台- Picuki.com. ... 正因有您才有動力寒窗苦讀成就自己#置香案#置天台#開光啟靈#吃素#王爺#五年王#五年千歲#侯千歲#快樂馬鳴 ... 於 www.picuki.com -

#26.想请教同修师兄吃素前要念佛吗?怎么回向 - 百度知道

十方三宝,释迦本师,弥陀慈父,宝胜如来,观音菩萨,流水长者子,天台永明,诸大士等,惟愿慈悲,证知护念.今有水陆飞行诸众生,为他网捕,将入死门. 於 zhidao.baidu.com -

#27.不管是谁,犯了法就要法办

其实,智者大师在刚刚到天台山的时候,就为自己带领的教团制定了十条 ... 这个的,很难都记的下来,社会上的人了解佛教,往往只知道独身,吃素等等。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#28.天台

天台. 置天台是民間宮廟陣頭館的說法,置天台就是搭天公桌,宮廟如神明開光、新廟慶成、請旨等須請玉皇大帝、三界神祇都會有的儀式,有的宮廟如須較正式的儀式會請道士 ... 於 nrch.culture.tw -

#29.佛經只有說不殺,但沒有要人吃素。所以吃葷並沒有犯戒

解答法師:釋性景. 依據《楞伽經》、《大般涅槃經》等大乘佛經,導師佛陀是親口宣說佛弟子不應食肉。 若單就別解脫戒而言,雖然沒有制定不能食一切肉,但其中仍有簡別 ... 於 www.amrtf.org -

#30.深度按摩by 鴉鴉吃素也吃肉- 工口肉文 - 默望舒

深度按摩by 鴉鴉吃素也吃肉 ... 心裡想的卻是,萬一徐澤那老闆真不是什麼好人, 報警豈不是把他男人置於 ... 「天台上晾衣架你沒發現變成伸縮的了? 於 sithia.blog.fc2.com -

#31.迪拜美国大学毕业证办假的【办证微信931219191】【专业订制订做 ...

如:「大拜拜」、「拜佛吃素」。為訪問人或看望人的客氣 ... ➁ 置於名詞或代名詞後,表示所屬、所有的關係。 ... 大陸地區浙江省台州、天台山等地之台的舊讀。喜悅。 於 www.moedict.tw -

#32.獨獨有晴天by 鴉鴉吃素也吃肉- 現代都市 - 馬克杯收藏症候群

「嘿嘿,」秦天抬著頭,伸出手指在小區的天空上轉了兩圈,最後定格在他們面前那一棟的頂樓,「到時候咱就買個這兒的二手房,兩室一廳,再帶個天台花園給 ... 於 0kei0.blog.fc2.com -

#33.匯訊 - 香港佛教聯合會

吃素 比較健康,不會那麼肥膩,能減低對身體的負. 擔。 吃素不但是為了保持健康,亦能從源頭上減少 ... 除室內焚化爐及在大樓天台擴建骨. 灰龕二千多個供會員使用。 於 www.hkbuddhist.org -

#34.深度按摩BY 鴉鴉吃素也吃肉 - 薔薇盛開的巴爾赫拉

深度按摩BY 鴉鴉吃素也吃肉 ... 心裡想的卻是,萬一徐澤那老闆真不是什麼好人, 報警豈不是把他男人置於 ... 「天台上晾衣架你沒發現變成伸縮的了? 於 baravalhalla.blog.fc2.com -

#35.花蓮微肉山丘私廚料理-最原汁原味的燒烤餐點【崩岩館】

位在花蓮的微肉山丘用餐環境很特別,是在頂樓的天台用餐,彷彿來到朋友家吃飯, ... Q:吃素的朋友,如果想體驗請問有提供純素服務嗎(素食可以提供單人份嗎)? 於 www.funhualien.com.tw -

#36.謁祖.過爐.進香.參香.會香.巡香.遶境 - 姜朝鳳宗族- 痞客邦

神明會先指示信徒祂要回祖廟進香的時間,信徒就必須在宮廟前置辦天台,恭送 ... 沿途戒賭、戒色,吃素期間不得飲酒,也不能亂說不該說的話,務必以最 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#37.浙江天台:求佛问道吃素练功 - 凤凰旅游

天台 县的历史非常悠久,有人类居住的历史可以追溯到新石器时代,置县历史可到三国。天台最值得游览的非天台国清寺莫属,国清寺始建于隋代(公元598年), ... 於 travel.ifeng.com -

#38.小四川特色烤鱼(新城总店)-天台县美食 - 大众点评网

第 次来这家吃 , 点 到店里 人气超火,竟然需要 置!天台人民 会享 鸭 甲粉丝推荐,除 咸 些没 其他毛 , 甲 , 甲 粉丝, 钱 份 知道耶烤 针菇、烤韭 、烤 还 以, ... 於 cnc.www.dianping.com -

#39.乩身的養成與角色認同—臺東市東龍宮之個案研究Cultivation of ...

圖4–10 置天台儀式(李秀娥攝) . ... 在進行坐禁階段上,某些事情是有所禁忌的,例如吃素、不能進行男女交合、. 甚至不能隨意離開訓練場所等等。 宮主說道︰. 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#40.家人過世吃素!叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞她咬下哽咽:破戒

新北市一名謝小姐因家人過世決定吃素,但她沒想到外送平台上標榜「純素食」的鹹酥雞、天婦羅,送來居然是葷的,讓她氣到哽咽落淚。 於 mzii8x34xyz.blogspot.com -

#41.護生手冊 - 善書圖書館

6、想要待齋吃素的人,如果因為環境因素而必須吃肉時,可先默持神咒三遍。 咒語是:. 多姪他阿捺摩阿捺摩 ... 大師的教學思想是嚴肅戒律、教弘天台、志行在西方淨土。 於 www.taolibrary.com -

#42.置天台和拜天公 - 閭山道法科儀觀念部落格

置天台 和拜天公,有些分別一般廟前的香爐常被誤以為是天公爐,其實那只是三界爐,即是敬奉三界神祇、五斗星君、十方聖賢、虛空往過、監察尊神與拜天公 ... 於 l1222061.pixnet.net -

#43.吃素的功德你真的了解吗!

佛告迦叶:“假使有人,象马牛羊、琉璃珍宝璎珞、国城妻子,持用布施,犹亦不如有人能断酒肉,百千万分不如其一。 复置是事,假使有人百千两金遍满三千大千 ... 於 sanxuejiaoguan.com -

#44.奶蛋的真相~素食者請注意 - 大正大藏經

那是佛教的說法,反正我沒信佛,沒吃素、沒修行,吃蛋喝牛奶沒有關係,那找這些 ... 中蹦出來的,他最後到那裡去了,也沒人知道,消失在寒巖裡面不見了,天台三聖,豐 ... 於 ccubk14.brinkster.net -

#45.祝融的吃貨人生- 《置天台》上2019.4.2 23:00 農曆二月廿八...

置天台 期間,相關工作人員也大多會齋戒茹素;因為我不是主要的工作人員,加上工作在外不方便,就沒有跟著吃素了。 置天台的功用,主要是為了向天上的玉皇大帝(天公) ... 於 www.facebook.com -

#46.印光大師:放生者有求必應福! - 吃素救地球, 萬惡淫為首, 百 ...

近之則息殺因,遠之則滅殺果。小之則全吾心之純仁,大之則弭世界之殺劫。且勿以為不急之務,而漠然置之也。……竊謂放生原為提倡戒殺吃素,人若畢生吃素,則成不放之大放矣。 於 az082108210821.pixnet.net -

#47.祭天台

置天台 當然要依古禮安排標準是三層,旁邊各安一支紅甘蔗(含頭帶尾、有頭有尾)甘蔗掛上高錢最上層俗稱頂桌擺一付燈座、香爐、燭、茶,鮮花、水果、紅 ... 於 exorcist-apprentice.blogspot.com -

#48.短片與社會的對話_《東南亞新銳短片選》導演聯訪 - 台北電影 ...

Q2:想請問Amanda導演在少女宵夜不吃素這部片裡面有使用一些馬來西亞的民間傳說 ... 她在天台上面的時候,同時家裡可能有人在辦喪事,所以她想要回去,但是沒辦法。 於 m.taipeiff.org.tw -

#49.線上閱讀 - 南亭和尚全集

民六年夏,赴浙江寧波觀宗寺從諦閑法師(一八五八—一九三二)學天台教觀。 ... 題目分別是:「軍人是否可以學佛」、「學佛是否必須吃素」、「學佛是否為消極厭世」。 於 nanting.dila.edu.tw -

#50.錦埔宮進香記行 - 蘿素手作藝術坊(貓窩公仔)的部落格

才知道進香的前置工作是煩鎖複雜的, ... 進香前三天所有工作人員皆要吃素,. 老公還很好心替我爭取工作,. 在天台前連續顧三個晚上,,. 於 sofe4795.pixnet.net -

#51.【最憶中國】溫州麗水雁蕩山天台山八日遊(溫州來回)CA ...

完善的配套設施先進的酒店設備彰顯“開元”品質。金海岸開元度假村是集住宿、餐飲、娛樂、商務、旅遊于一體的五星海島度假酒店,擁有客房249間,餐位1200余個,室內外游泳池 ... 於 www.gloriatour.com.tw -

#52.【我家無難事】關禮傑父女為環保食素乖女關楓馨擇偶尊重爸媽 ...

關禮傑直認剛開始時不習慣,而且有點不夠氣力:「初起步吃素的確覺得不夠 ... 關禮傑左在天台自彈自唱一幕引起討論,除歌喉備受賞識,亦有網民追問 ... 於 topick.hket.com -

#53.一个清华大学的教授眼中的奉斋放生-新闻频道 - 手机搜狐

窃谓放生,原为提倡戒杀吃素,人若毕生吃素,便成不放之大放矣。——印光法师文钞续编卷下《天台山国清寺创开放生池碑记》)我们学佛者不要执着于外相,而应领会佛法的 ... 於 m.sohu.com -

#54.一方水土 - 綠田園基金

列,普遍不了解素食運動員耐力更強,以為吃素 ... 晾乾,置入闊口瓶中,用紗布封 ... 至於我,最近因為搬到連天台的村屋居住,所以決定由「假日農夫」變身「天台 ... 於 producegreen.org.hk -

#55.從五辛看靈活吃素- 雲水人間的分享部落格

從五辛看靈活吃素作者:君合 素食是長年離葷腥。葷,叫五葷,五種還是蔬菜, ... 《天台戒疏》下曰:「舊云五辛謂蒜、蔥葱、興渠、韮、薤。 於 blog.udn.com -

#56.首頁> 何謂{祭天台}

一般來講置天台是民間宮廟陣頭館的講法,嚴格來說置天台也就是搭天公桌,宮廟如神明 ... 牲禮,水果,紅圓, 每天晚上11點要更換祭品, 進香前三天所有工作人員皆要吃素, ... 於 dow10k.com -

#57.江南雙古鎮+雙遊船5天(買一送一)

松山機場→溫州→車程約2.5H→天台山. 景點資訊, 當天餐食資訊 ... (1)若有特殊餐食者(例如吃素者),最少請於出發前5天(不含假日)告知承辨人員,為您處理。 於 www.sunshinetw.com.tw -

#58.2017亚洲天堂最新地址- 国产剧情我的数学老师

所谓综论文学“通性”,即将散文置于古代文学范围,通过论述文学“通义”“共性”, ... 赛后更是刷爆朋友圈的赛事信息,人人挤着上天台。2017亚洲天堂最新地址 ... 於 www.hsefzcz.com -

#59.踏不死的道種:台灣一貫道遭禁與復振

即是吃素,是透過清口而清心,若立「清口當愿」誓而長期持齋者則須嚴守戒律, ... 再版序中,轉述時任總統的馬英九於2008 年寶光建德神威天台山落成啟用典禮. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#60.型夾正VEGGIE FAST FOOD | U Food 香港餐廳及飲食資訊優惠 ...

「很多人覺得為了健康環保而吃素,便要放棄美味,所以我花了很長時間設計 ... 可持續的食材,現時餐廳於中環設有天台農場,種植簡單香料、羽衣甘蘭等 ... 於 food.ulifestyle.com.hk -

#61.蘇浙名山古鎮八日遊-超五星太湖華邑酒店+ 江南九大城深度景區 ...

為提升素食旅友的參團品質,獨家推出「茹素者菜色道數保證 」措施,讓參團吃素也 ... 深度行程又一獻禮,依序走訪南京、句容、揚州、無錫、海寧、 蕭山、天台山、仙 ... 於 www.travelbirds.net -

#62.牲禮是什麼、牲禮、普渡五牲在PTT/mobile01評價與討論

有鳳集夢丘1081025. 置天台. ※置天台:俗稱搭天公台,分大天台六天和小天台三天二種,期間 . ... 飲食:神明因屬性不同可分為兩類:一類吃葷,另一類吃素。 於 yoga.reviewiki.com -

#63.大江南八日(南京、揚州、海寧、蕭山、天台山 - 旅遊找鼎運

旅遊天數:; 8天7夜; 選擇出發日期. 包含項目:; 含團險,含國內外機場稅; 不含項目:; 不含小費,不含行李小費,不含行李超重費,不含床頭小費,不含接送費,不含新辦護照 ... 於 tourone.voyage.com.tw -

#64.論智顗的「生態放生」的啟示——陳堅

教觀雙美、解行並重的天台實踐之道 ... 已提到的同時期的北齊文宣帝,因為後者也「乾脆下詔:廢除官家漁獵,嚴禁天下屠宰,號召天下百姓吃素持戒修 ... 於 dhammalotus.blogspot.com -

#65.印光大师戒杀放生、吃素念佛经典语录 - 庐山东林寺

《三编•第五日略释天台六即义兼说吃素放生》. 放生和劝人戒杀放生、吃素念佛,哪个更重要? 放生一事,固为莫大功德。然须秉放生之心,勤勤恳恳劝有缘 ... 於 www.donglin.org -

#66.在家律學第三十一集 - 關於我們

... 所以在集註看第六集註裡面就解釋說天台智者的義疏他結罪有兩種原文如下第一個云 ... 要吃素但是也不可以親自殺教他殺或是勸他屠殺這些雞鴨魚蝦等等你在家庭你買三 ... 於 rsbc.ehosting.com.tw -

#67.正月初九天公生- 拜天公的方式II-傳統頂下桌(無上誠意)

當天不可以曝晒女性的內衣褲、不可以隨意對外傾倒便桶、不可以口出穢言,以免褻瀆尊貴的天公。 ***置天台及儀式版本太多,本篇如有誤差請前輩指正**** ... 於 eganglang.pixnet.net -

#68.蒙山施食研究 歷史發展與當付台灣的實踐 - nhuir

華嚴、佛性、天台、密宗等思想融合在其中,但最終都是以淨土法門為究竟之依歸。懺. 雲法師曾經師從慈舟大師習得「東密」之後,將「東密」輾轉的傳來台灣,並依興慈法. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#69.本期專題:打造萬物樂土 - 福智全球資訊網

爾後佛教逐漸興盛,隋唐時代達到鼎盛時期,隋朝智者大師在天台山提倡放生池 ... 直接說不要殺生,對方是沒有感覺的;說吃素會健康,對地球暖化有 ... 於 www.blisswisdom.org -

#70.夏日天然降溫法 - POPD

因此只要多吃素,便可減低碳和甲烷排放,為地球降溫。 ... 住村屋唐樓,天台種植可降低屋頂吸收陽光而積聚的熱量,為戶外降溫5至14度。 於 popd.hk -

#71.吃素斋 - 天台新闻网

席间说起名荤实素名臭实香的佳肴,宛如济公活佛一般,置于素斋餐桌,说起来亦是神采斐然的。在方广寺吃素斋与此间不同,关键在于听。在小座持著听瀑布的 ... 於 ttnews.zjol.com.cn -

#72.論人間佛教的生命教育 天台教觀的詮釋進路

些年已有的研究成果,主要是從天台思想與相關佛教經典的詮釋進路,. 簡要綜論天台宗之教義與觀行所蘊含之生命教育義涵,以及由之所開展. 的人間佛教實踐。 於 120.101.67.49 -

#73.台东天后宫- 维基百科,自由的百科全书

原在埤南宝桑庄之东海滨、光绪七年(1881年)同知袁闻柝所建的昭忠祠,在光绪九年(1893年)遭台风吹倒,暂移祠中神主于此庙之旁,后来重建天后宫时置昭忠祠于右护室。 日 ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.天台山鄉土文章之素齋 - 人人焦點

在天台山寺院吃素齋,在於多說多聽多看多想八字,素齋才顯其旨趣。 ... 席間說起名葷實素名臭實香的佳肴,宛如濟公活佛一般,置於素齋餐桌,說起來亦 ... 於 ppfocus.com -

#75.六月2017 - 小品~就是愛旅行

老闆娘說因園區內上班族吃素者很多 ... 芳草巷搬新家嚕~~(灑花),新的店面怖置簡約溫馨氣質 ... 老街義式廚房位於天台樓上是間老店. 於 www.pinblog.tw -

#76.印光大師護國息災法語 - 南臺科技大學

第五日略釋天台六即義兼說吃素放生四四 ... 【第一日說念佛吃素為護國息災根本】 ... 兼治之法‧莫善于先能念佛力善‧戒殺吃素‧且能深明三世因果之理。 於 faculty.stust.edu.tw -

#77.永續能源。好生活 - 泡菜公主的芝麻綠豆-

看本文章請移置巴哈姆特。 ... 中天台(10:00pm~11:00pm) ... 諾貝爾獎得主與聯合國聲明: 人類都應該吃素我們希望盡可能地能讓更多人發覺吃肉是如何傷害環境, ... 於 rin.tw -

#78.第0246篇[高雄六龜]神威天台山/一貫道最大道場X影像導覽

一貫道吃素,要尊重他人的信仰,不要帶葷食喔! WM_RF_RF_20170528_高雄六龜神威天台山/一貫道最大道場013_3A5A7067.jpg. 於 yingtingshih.com -

#79.談談佛教(第502頁) - Mobile01

大師曾手著《宗鏡錄》100卷,融會天台、賢首、慈恩各宗同入心宗。又著《萬善同歸集》三卷,指歸淨土, ... 大師從7歲開始吃素,12歲到老師家讀書,學習孔聖人的學問。 於 www.mobile01.com -

#80.我們家的神明 - 絮語

帝爺:己丑年12月21置天台、12月23謝太歲(用台語唱的) ... 帝爺竟然用無比溫柔地聲音再唱一遍:12月21置天台、12月23謝太歲,按耐聽五摩?? ... 請問吃素會改善嗎??( 於 blackskull.pixnet.net -

#81.結婚拜天公疏文範例

例如神尊出門(出巡或去進香)都必須稟天稟地拜天公都必須置天台設頂桌上桌和下 ... 首先大多男方家庭會在迎娶前三天就吃素齋戒,然後等到迎娶日當天子 ... 於 iragazzidimonteginestro.it -

#82.#重發快兩年的乩身日常 - 靈異板 | Dcard

進香前19-21天開始置天台稟告玉皇大帝開始吃素吃到進香回來如果在這期間遇到朋友約吃飯都必須找那種有素食餐的餐廳但身為火鍋控的我吃火鍋還要吃素真 ... 於 www.dcard.tw -

#83.碩士論文宜蘭彰化三山國王信仰之比較研究 - 客家委員會

三天,會置天台、祝報上蒼、請旨、領旨,也代表王爺公神靈已經騰雲駕霧返回 ... 經過血池看到池邊長滿紅菜(亦即紅鳳菜),因此常向友人說道:「紅菜是葷菜,吃素者. 於 www.hakka.gov.tw -

#84.正宗素食: -百科知識中文網

授以天台正宗第四十七代法脈,以冀傳法心燈,續佛慧命。自此,法師更肩負了天台. ... 佛教不殺生食素齋不吃葷腥的佛門戒律,吃素齋行善事,於是食素食就成為了他們. 於 www.easyatm.com.tw -

#85.中華佛學研究第二期頁49 ~ 74(民國八十七年),臺北 - 國家圖書館 ...

描述觀音菩薩變化爲一妙齡少女示現金沙灘勸人熟讀《妙法蓮華經》及吃素行善的故 ... 典之研究,轉入內心自悟,對天台三諦圓融、華嚴理事無礙,以及慧能的頓悟,都有. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#86.高雄市議會公報初稿

如唸不出來,我也比照立法委員去賭,我吃素的請你們吃100 份排骨飯。貴局 ... 另外,文化局,這是駁二藝術特區的游泳池天台跟國外藝術家Leandro 所創. 於 cissearch.kcc.gov.tw -

#87.一山還有一山高,一茶更勝一茶境! - 《 茶道與生活》

法師分享说民家茶沒吃素,其所揉之茶没道地,當場看著法師輕巧揉捻, 心情震憾感動! ... 九華街上,天台寺山下,天台頂果販,山下客運轉運站。 於 www.t4u.com.tw -

#88.印光法師文鈔三編下冊 - 舊專集網站

第五日略釋天台六即義兼說吃素放生. ... 殺吃素,亦勸父母兄弟姊妹妻子均吃素念佛,求生西方。 ... 汝所著之勸修行戒殺吃素文一書,其書將來再版時,汝宜將此. 於 www1.amtb.tw -

#89.懺雲老和尚自述吃素經歷 - 佛弟子文庫

這時候俗家父親也願意吃素,弟弟妹妹也願意吃素,一個做飯菜的老人家也講「要隨喜功德」。然而故鄉的母親和哥哥,仍然對佛法一點都不能接受。所以我二十四歲冬天開始聽佛法 ... 於 www.fodizi.tw -

#90.奉神明聖示(農曆9月3日)問事內容摘錄

二、98年11月17日(農曆10月1日) 置天台:卯時(早上5時~7時)三、98年12 ... 入廟三天前執事人員吃素齊,信眾吃早齊,同一天抗煞、封門、門神先開光。 於 booby66.nidbox.com -

#91.岑²|Belong 髮沐全系列on Instagram: “#foodporn #愛吃鬼岑岑#台北 ...

這是一個關於即將置天台要吃素的我,直接被帶到 · 壬寅年二月初九~二月十五《坐禁初體驗 · See More Posts · Instagram · Log in. Open app. 於 www.instagram.com -

#92.禪修入門

坐下蒲團後,先將兩手平置於左右兩膝,勿用力,身體坐正,再做頭部運動的四個步驟:. 頭向下低,再往後仰; ... 信仰佛教必須吃素嗎? Posted: 17 7 月, 2016. 於 www.ddmbachicago.org -

#93.== 中華佛教善緣慈善會電子報==

一九八一年開始,母親即固定初一、十五吃素,並至寺裡燒香拜佛,一九八六年母親移民來 ... 同年,她讀到天台慈雲懺主的法語上說:「若能觀像念佛,即是天天觀看一尊 ... 於 buddha-charity.org -

#94.置天台擺設的評價費用和推薦 - 教育學習補習資源網

TW和這樣回答,找置天台擺設在在FACEBOOK、EDU.TW就來教育學習補習資源 ... 置天台擺設在西螺福興宮太平媽- 大家都知道置天台拜天公要如何擺放供品嗎. ... 置天台吃素. 於 edu.mediatagtw.com -

#95.印光大师放生语录

光曰,此病易治,祈将光南浔放生池疏,熟读,保汝即能吃素矣。彼于十月,即吃长素。痛念杀劫弥漫,皆由杀生 ... 《续编·天台山国清寺创开放生池碑记(民二十三年)》. 於 www.yinzu.org -

#96.搜尋:六龜鄉第1頁 TVBS新聞網

廣告置產郭台銘下雨有喜霍建華端午節 ... 芭瑪颱風/中秋吃素度過! 撤村居民憂家園 ... 芭瑪颱風/〈快訊〉六龜鄉明撤村撤至天台山道場. 於 news.tvbs.com.tw