練習說再見繪本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉思源寫的 奇想聊齋2:妖怪現形記 和朴相姬,李智善的 去倫敦上插畫課(英倫經典版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自親子天下 和大田所出版 。

國立屏東大學 幼兒教育學系碩士班 謝妃涵所指導 陳詩涵的 AI機器人輔助情緒繪本教學對幼兒情緒能力之影響 (2018),提出練習說再見繪本關鍵因素是什麼,來自於AI機器人、幼兒情緒能力、情緒繪本。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 社會教育學系 黃明月所指導 羅耀明的 喪親成人之悲傷調適與復原力增長之研究-以參與社區大學體驗式生死教育活動者為例 (2017),提出因為有 客體關係理論、持續連結、復原力、悲傷任務、悲傷調適、體驗式生死教育的重點而找出了 練習說再見繪本的解答。

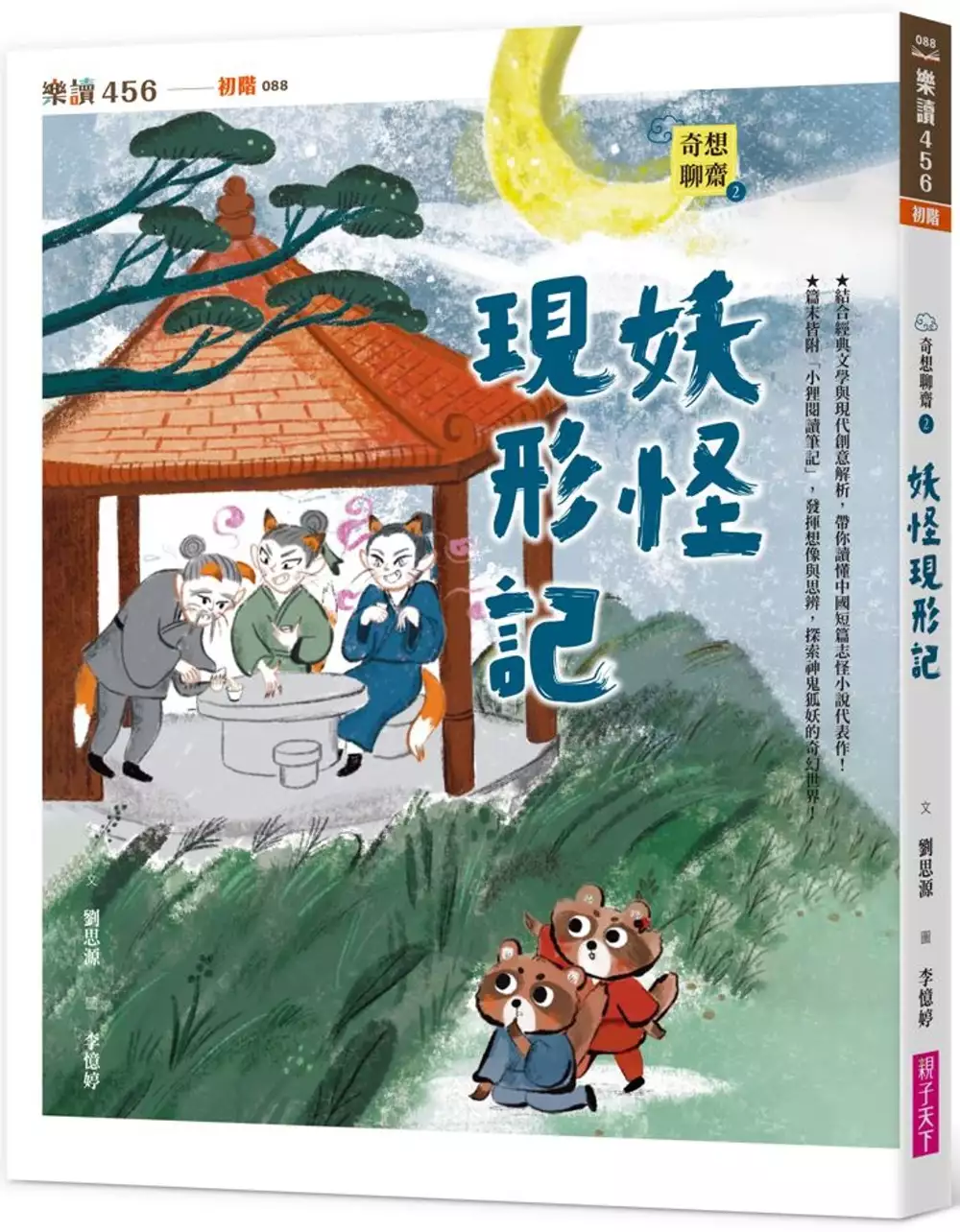

奇想聊齋2:妖怪現形記

為了解決練習說再見繪本 的問題,作者劉思源 這樣論述:

讀聊齋穿越古今,看群妖鬥智鬥法, 暢銷兒童文學作家劉思源,又一奇思妙想,翻轉經典最新力作! 跟著小狸貓一起發揮想像與思辨力,窺探妖怪現形的精采祕辛! 歡迎來到白狸長老的「靈狸養成學苑」,見識9位妖怪大前輩,人間現形的魔幻魅力! 要想修練成狸貓大仙,光懂法術和咒語還不夠,且看修練界大前輩們現身說法! 狐妖小偷神出鬼沒,偷錢偷雞又偷酒,卻從沒被逮著過,怎麼辦到的? 夜半嫁女兒,隔空取金杯;預知未來,探得先機,誰能贏果老狐狸? 白鰭豚化身文藝少女,為愛遠走他鄉,堪比東方版人魚公主! 無論是痴情溫柔的青蜂女,刁鑽精明的狐妖大師,

勇敢追愛的痴情白鰭豚精,或是霸道的青蛙大神, 在《奇想聊齋》系列裡,都將化作靈狸養成學苑的客座講師, 帶領小狸貓一起穿越時空,探索修仙之旅的奇幻魅力! 篇末皆附「小狸閱讀筆記」,以趣味提問引導孩子深度思考, 結合經典文學與現代創意解析,讓孩子讀懂中國短篇志怪小說代表作! 《聊齋誌異》又名《鬼狐傳》,由人稱「中國短篇小說之王」的清朝書生蒲松齡蒐羅編撰,是中國最具影響力的志怪小說之一,其中不僅蒐羅近五百篇神鬼妖狐短篇故事,更蘊藏了蒲松齡對人性與生活的體察,及對當時社會的批判。 《奇想聊齋》是知名兒文作家劉思源打造的全新

系列,她嘗試用孩子們都能理解的語言改寫,從近五百篇原著中精心篩選出二十七篇,並加入可愛的狸貓師徒作為串場,由靈狸一族的白狸長老化身「靈狸養成學苑」導師,帶領小狸貓兄妹修練驚奇幻術,並透過師徒之間的對話,及篇末「小狸閱讀筆記」提問,引導讀者跟著兩隻小狸貓發揮想像與思辨力,探索聊齋故事背後的深刻意涵,一覽中國文學史上最絢麗、最耀眼的奇幻之光。 ◎本系列共3冊 奇想聊齋1:狸貓學仙術 奇想聊齋2:妖怪現形記 奇想聊齋3:仙靈探魔境 ◎本書關鍵字:聊齋誌異、奇想、仙靈、妖怪、狸貓、奇幻 ◎有注音,適合7歲以上閱讀 ◎教育議題分類:

性別平等、生涯發展、家政 ◎學習領域分類:語文、社會、藝術與人文、綜合活動 【奇想經典文學】系列介紹 比真實更超現實,比幻想更不可思議, 以奇想創意新解,帶你讀懂經典文學! 【奇想三國】(共4冊) 奇想三國1:九命喜鵲救曹操 奇想三國2:萬靈神獸護劉備 奇想三國3:影不離燈照孔明 奇想三國4:少年魚郎助孫權 【奇想西遊記】(共4冊) 奇想西遊記1:都是神仙惹的禍 奇想西遊記2:怪怪復仇者聯盟 奇想西遊記3:妖妖要吃唐僧肉 奇想西遊記4:神奇寶貝大進擊

【樂讀456】系列介紹 【樂讀456系列】是第一套帶領孩子衝破「閱讀之壁」的最佳讀物,提供美好的閱讀經驗,陪伴孩子在閱讀的路上一步步穩扎穩打,打通閱讀關節。 系列以好看的故事、多元的題材為國小中高年級、國中讀者設計的延伸讀本,二到六萬字中篇的長度,能提供孩子豐富、愉快的閱讀經驗,同時顧及中年級孩子對故事的需求,鼓勵孩子進階閱讀,從「拉近自己與文字的距離」,進階到「自書中探求對自己內心及外界世界的瞭解」,並期待在書裡找到認同感。 故事選材從幽默趣味童話、偵探冒險故事,或是小大人的成長心事等等,藉由這些具有正向價值觀的故事打造一個無痛閱讀的世界,讓

孩子的閱讀興趣持續在高點,同時深耕閱讀實力。 ✓【樂讀456系列】初階:兩萬到四萬字中篇故事,可按章節分斷閱讀,培養孩子的閱讀續航力 【樂讀456系列】進階:四萬到六萬字長篇故事,更細膩深刻的情節,幫助孩子發展思辨力 本書特色 1.暢銷兒文作家劉思源改編,以現代化的語言和觀點,重新詮釋短篇小說之王《聊齋誌異》文學經典。 2.以上山學仙術的兩隻小狸貓串聯各篇,篇末皆附「狸貓閱讀筆記」,用趣味提問增進閱讀思辨力。 3.依據「驚奇幻術」、「動物群妖」、「奇幻魔境」三大主題分類,精選27篇適合孩子的經典故事 齊聲推薦

兒童文學作家 王文華|兒童文學作家 王淑芬|兒童文學作家 吳在媖|《從讀到寫》作者 林怡辰| 暢銷作家暨說故事訓練師 高詩佳|中華民國兒童文學會理事長 許建崑| 我們家的睡前故事 小妹媽媽.許伯琴|教育部閱讀推手 曾品方| 國立臺東大學兒文所副教授 黃雅淳|臺中市西區中正國小圖書教師 劉美瑤 齊聲推薦! 各界好評 奇想,有誰比得過劉思源!—— 王文華 兒童文學作家 《聊齋》不僅是奇想,其中的警世哲理也合我胃口,真高興劉思源改寫成濃縮精華的Q版。——王淑芬 兒童文學作家 《聊齋誌異》是大

家都愛看的經典鬼怪故事,其中許多故事比時下的奇幻小說精采許多。欣見作者劉思源以淺白的文字改寫其中的精采篇章,配上可愛的插圖,讓孩子接觸到古典文學的魅力。——吳在媖 兒童文學作家 鬼怪世界神祕又富有想像力,《奇想聊齋》用小狸貓的角度,看見聊齋經典,在以日本或西方的志怪故事外,透過《奇想聊齋》,讓孩子對自己文化的妖怪有更多認識外,奇幻吸睛的內容,我似乎已經聽見孩子大喊:「老師,還有沒有下一集?」——林怡辰 《從讀到寫》作者 這套書以精緻的筆墨和奇幻的想像,為古代經典重新注入創意之光。——高詩佳 暢銷作家暨說故事訓練師

以現代話語改寫《聊齋》,從「白狸長老說故事」引出,再以小狸、花花的「讀書筆記」收結,讓小讀者融入3D情境中,有緊密的互動。——許建崑 中華民國兒童文學會理事長 小時候聽聊齋總是瑟縮在被子裡又怕又愛。長大後再見反而有種「善惡終有報,天道好輪迴」的感慨。所以我常與孩子說:惡人比善妖更加可怕,只要心存善念自然能好心有好報哦。——小妹媽媽.許伯琴 我們家的睡前故事 除了驚奇連連的精怪故事之外,每一篇也都隱藏著原作者蒲松齡勸人為善的警世寓意,而劉思源老師精選其中的二十七篇系列原著,加以改寫成活潑生動的兒童故事,更能貼近小讀者好奇的心靈。——曾品方

教育部閱讀推手 這套以現代童話語境改寫的《奇想聊齋》,在傳承經典的精神底蘊外,也提供了兒童思維的藝術空間,在推陳致新之際,亦完成一種兒童讀物「不以淺害意」的文學深度。——黃雅淳 國立臺東大學兒文所副教授 孩童原本就喜愛法術修練、神仙傳奇的故事,作者將聊齋搬進課堂,讓孩童在熟悉安全的背景下「修仙訪鬼」,不僅增添童趣,也安撫了多數成人對原著是否過於恐怖或批判的擔憂。——劉美瑤 國立臺東大學兒文所博士

AI機器人輔助情緒繪本教學對幼兒情緒能力之影響

為了解決練習說再見繪本 的問題,作者陳詩涵 這樣論述:

情緒是幼兒園教保課綱新的領域,現有研究大多是利用情緒繪本提升幼兒情緒能力,現在AI科技進步,本研究用AI機器人輔助情緒繪本教學,跟一般情緒繪本教學比較,探討AI機器人輔助情緒繪本教學對幼兒情緒能力之影響。研究目的有二:一、運用AI機器人輔助情緒繪本教學;二、探究AI機器人輔助情緒繪本教學對幼兒情緒能力之影響。 本研究採用準實驗設計法,以屏東市某所私立幼兒園的二個大班幼兒為研究對象,共36位幼兒,實驗組有20位幼兒,使用AI機器人Zenbo進行輔助情緒繪本的教學,對照組有16位幼兒,採用一般情緒繪本教學,皆由研究者擔任教學者的角色,兩組皆使用相同的八本情緒繪本,進行為期八週的情緒教學活動

,在研究工具方面是採用「幼兒情緒能力發展量表(教師版)」進行兩班的前、後測,及與實驗組的帶班老師進行非結構式訪談,並將結果進行分析。本研究主要結論如下:一、利用AI機器人Zenbo跟幼兒互動進行情緒繪本教學活動有引起動機、發展活動、綜合活動三個部分;在教學中機器人輔助教學主要是互動部分,主要步驟是:教師介紹機器人、幼兒跟機器人打招呼建立關係、進行機器人輔助情緒繪本導讀,再由老師帶領綜合活動,最後視活動情形讓機器人跟幼兒互動。二、與一般情緒繪本教學相較之下,AI機器人輔助情緒繪本教學能提升幼兒之情緒察覺與辨識能力。三、與一般情緒繪本教學相較之下,AI機器人輔助情緒繪本教學能提升幼兒之情緒理解能力

。四、與一般情緒繪本教學相較之下,AI機器人輔助情緒繪本教學能提升幼兒之情緒表達能力。五、與一般情緒繪本教學相較之下,AI機器人輔助情緒繪本教學未能提升幼兒之情緒調節能力。 最後,本研究依據研究結果提出研究相關建議,以作為未來進行相關研究之研究者參考。

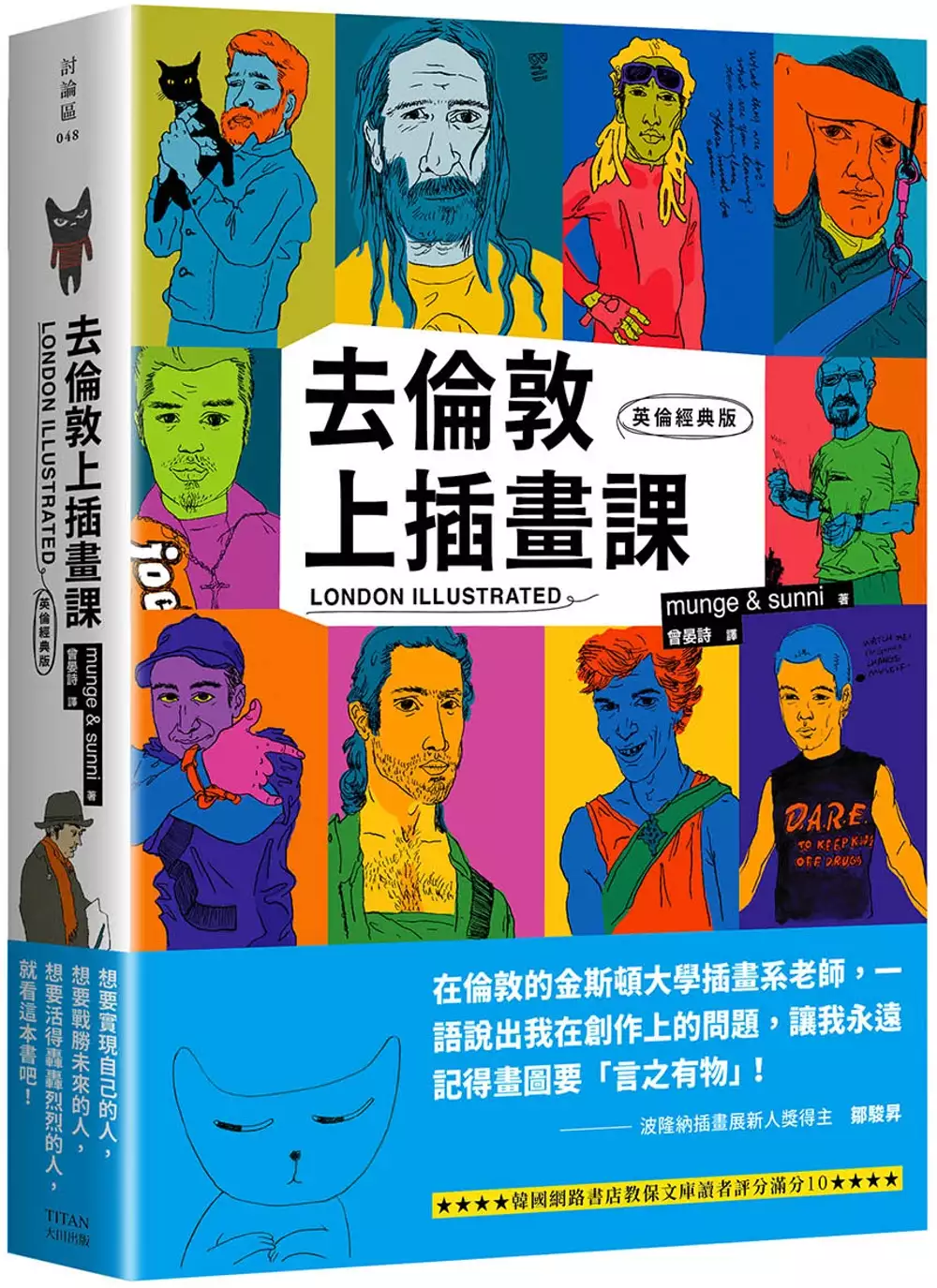

去倫敦上插畫課(英倫經典版)

為了解決練習說再見繪本 的問題,作者朴相姬,李智善 這樣論述:

學會如何發展創意,學會人生歸零後的瓶頸面對。 就算到天涯海角,人最終要面對的還是自己! 這是一本打開你的學習視野,不用去倫敦也可以免費上課的創意實踐書。 教你出國前的預備,出國後的自我挑戰,回國後的現實考驗的真誠分享書。 她們決定放手一搏! 一個是自由工作者,正在思考未來應該怎麼做? 一個是職場上已經相當有成就的藝術總監, 因為對插畫以及動畫的瘋狂喜愛,來到倫敦。 在還沒開始上課就先收到像一首詩的暑假作業:選一個電影片段+一段聲音+一張圖+一段文章,這些片段如果是夾克的話,你會怎麼表現? 這是從來沒遇過的習題! 學校不用選課,也沒

有主修副修必修,不管自己想做什麼都沒關係。 雖然有無限自由的選擇,但卻也讓人有無限的慌張! 上素描課老師在畫架背後大喊,不要停下來,再多畫一點!放下你自己,再瘋狂一點! 到底要多瘋狂呢? 為什麼每一次看畫展時,畫家的發想草稿還有研究筆記本特別被擺出來?那不是把自己模仿的軌跡公開讓大家知道嗎? 夢想是偉大的,可是每天花18個小時泡在影印存檔修稿,完成2000張分鏡圖,承諾出書的出版社可能三年後才會履行合約,畫的黑獅子要改成黃獅子,回國之後會有工作嗎…… 本書透過兩位作者巨細靡遺紀錄每一次作品的完成, 她們真誠坦白的經驗分享,提供寶貴而實用的演練階段,

讓我們看到創意發想背後的原貌,更看到挑戰每一項作業的過程, 這是一張通往學習國度的登機證,帶上它,可以讓你更勇敢知道自己的下一步該怎麼走! 本書特色 ◆詳細記錄插畫系及動畫系令人意想不到的Project,並搭配圖片,讓我們真實看到每個作品的誕生。 ◆最詳盡的留學倫敦插畫學校的前導參考書:從面試、在學到回國後的現實情況,全都收錄。 ◆最真實的留學心聲!想知道留學國外遭遇到的困境與異國特殊景色下的美好日常,你需要這本書。 ◆如果你在猶豫要不要踏出人生重大的一步,你會需要她們的勇氣,以及奔馳在夢想道路上的快樂! 各方推薦 【台灣波隆納得主推薦!】 從

日常所見,慢慢堆積屬於自己的個人風格 本書提到的金斯頓大學在整體排名並不漂亮,但是只要在英國講到插畫系一定會有人推薦這所學校。它位於倫敦西南邊陲地帶,從市區一路到Surbiton的泰晤士河支流是我見過最美的河畔,過去總是喜歡沿著河邊散步。 插畫系的課程相當活潑多變,每年都會安排學生到不同都市寫生,從日常所見慢慢堆積出一種屬於個人風格的表現風格。在RCA就讀碩士時會遇到許多金斯頓大學畢業的插畫家,像作者提到的朋友Rose後來也成了我在皇家藝術學院的同學。而插畫系的其中一位老師Brian Love,是位充滿智慧,很懂得啟發學生的老先生。他曾經一語道破我在創作上的問題,讓我永遠記得畫圖要「言

之有物」的道理!——鄒駿昇(波隆納插畫展新人獎得主) 【藝術界好評推薦!】 munge從心裡散發的獨創性 那天是踩著積著雪的道路,感到濕滑的日子。可是我竟然有失身分地忘了準備歡迎禮物,這是多麼懶惰的事啊!所以我便買了早熟的草莓取代禮物。munge住在她用來當作辦公室的工作室,我則是為了金斯頓MA課程的入學面試而去那裡。 從她的作品中可以看出她打從心裡散發出來的意圖和獨創性就像地圖一般地展開,讓人可以感受到她的坦率和真實。看她藉由圖像來展現她的成長,和忍耐那段艱苦旅程的熱情,對我來說是一件很愉快的事。紀錄日常生活的想像中的角色、寫實的報導文學、照片、影片還有文章……

在她的巧手下,文藝復興的菜單正變成了一道道料理。 我記得她的畢業作品,那個動畫中,「藝術家」為了從華麗和貪心的騙術中拯救這個世界,使用了名為美麗的美術。那才是連在這片被汙染的空氣中都值得飄揚的旗子不是嗎?——Robin Harris(金斯頓大學插畫&動畫MA課程副教授) sunni隨身帶素描本,不怠惰於畫畫! sunni是我看過少數擁有才能的人。當她在唸金斯頓的插畫課程,她做出來的作品總是具有個性,以及高水準的鑑賞性。不用說她是個有才能的人,她所具有的意志和努力,也足以將她的才能磨練到閃閃發光的地步。我知道她總是隨身帶著素描本,從來不怠惰於畫畫,她的畫就是透過這種磨練而

漸漸嶄露光芒。 她是個很有創意,也有值得備受矚目的價值的人,我希望她能夠藉著這本書,還有以插畫家的身分,在任何事情上獲得成功。——Jake Abrams(金斯頓大學插畫&動畫BA課程副教授) 最終還是自己 讀這本書的時候,我的心裡好像一直有水在流。比起說是眼淚,不如說是像熔岩一般的水。她們怎麼會如此之可愛呢?都已經年過30了,而且還是在嘗過一定的成果和失敗之後前往倫敦。她們就好像剖開泰晤士河,裡面所展現出來的,混雜在一起的各種種類的水和土和綠色的水草,和戰勝汙染而存活下來的多采多姿的魚和大型浮游生物和氣泡。人生是一段路程,也是一種獲得。要看什麼?要選擇什麼?就算搭飛機到

很遠的地方去,在那裡所見到的最終還是自己。想要實現自己的人,想要戰勝未來的人,想要活得轟轟烈烈的人就看這本書吧!這兩個人證明了不管我們走到哪裡,人生都是我們美好的樂園,也是培養自己種子的肥沃土壤。——Lee, Sung Pyo(插畫家)

喪親成人之悲傷調適與復原力增長之研究-以參與社區大學體驗式生死教育活動者為例

為了解決練習說再見繪本 的問題,作者羅耀明 這樣論述:

我國高齡人口逐年增加,死亡數亦隨之提高,需尋找積極因應喪親悲傷的調適策略。悲傷理論學者認為,表達與經驗悲傷有助於悲傷調適。然而,華人多壓抑悲傷,且家庭較不公開表達悲傷與討論逝者。對於喪親多年仍持續悲傷的喪親者來說,可考慮往社會系統尋求資源以調適悲傷。據復原力的理論與研究發現,若個體的內外在系統有更多保護因子,則愈能從逆境復原,其中社會系統的效果量最大。此外,國內外學者認為體驗式生死教育能獲得較好的學習成效,且研究證實使用與逝者連結之策略有助於悲傷調適。因此,於終身學習機構規劃體驗式生死教育活動,可能有助於喪親者調適悲傷與增長復原力。本研究以前導研究探討一位喪父9年的中年女性,發現體驗臨終關懷

活動及體驗與逝者對話活動協助其獲得較好的悲傷調適。因此,本研究欲深入探討體驗式生死教育活動,對喪親者的悲傷調適與復原力之增長情形,規劃8週(每週3小時)體驗式生死教育活動(體驗臨終關懷活動、體驗向此生告別活動、體驗與逝者對話活動),於終身學習機構(社區大學)向喪親者介入本活動。本研究目的為:(一)欲瞭解喪親者參與本活動前的悲傷反應與悲傷調適之阻力;(二)喪親者參與本活動之體驗情形;(三)喪親者參與本活動後之悲傷調適與復原力增長之情形;(四)瞭解喪親者參與本活動之悲傷調適與復原力之關係。依據本研究目的,本研究對象以立意取樣選取參與本活動前有持續多年悲傷,且在參與本活動後有較好的悲傷調適與復原力增

長之喪親者。選取8位(7女1男)喪親2至39年,年齡介於45至55歲為研究對象。以詮釋學精神進行本研究,以三次半結構式深度訪談蒐集主要研究資料,第一次於研究對象參與本活動前蒐集研究目的一之資料,第二次於參與本活動後一個月內蒐集研究目的二、三、四之資料,第三次於參與本活動半年後蒐集參與本活動之延宕效果與補充訪談。本研究資料主要包含研究對象深度訪談文本、研究對象學習心得、研究對象之檢證者之檢證資料。在資料編碼後,本研究以文字化、概念化、命題化、圖表化、理論化等五階段進行資料分析,在辯證詮釋的過程以互為主體進行詮釋。本研究結果為:(一)喪親者參與本活動前,在感覺、身體、認知、行為與社會五方面有持續多

年的悲傷反應,其內外在系統調適悲傷的阻力如下。與逝者偏負向關係:基於傳統孝道文化認為在逝者生前未能圓滿某事而引發的悲傷;簽署放棄急救而感到悲傷;逝者離世後靈魂未獲安頓而引發的悲傷;逝者已不存在、想到逝者感到悲傷;認為被逝者拋棄;切斷與逝者連結。個人系統:未覺察到喪親悲傷因而未求助;個人壓抑情感表達;不瞭解心理諮商專業;認為應獨自面對喪親悲傷;負向死亡觀的束縛;生活忙碌而無暇自我照顧。家庭系統:家庭忌諱死亡;家庭壓抑情感表達;家人各自忙碌未覺察我悲傷;逝者往生的代罪羔羊;喪母後父再娶的父權文化;爭產造成與原生家庭疏離。社會系統:離開職場與搬離熟悉環境;社會忌諱死亡;社會不知如何關懷喪親者而壓抑情

感;不瞭解心理諮商專業;社會缺乏認識悲傷的生死教育。(二)喪親者參與本活動期間有了回憶逝者正向記憶、表達悲傷、創造與逝者正向記憶與經驗,以及反思一生之平台。參與體驗臨終關懷活動:有助其喚起逝者的正向記憶、表達悲傷、覺察悲傷原因、建立正向觀點、感受同儕和教師的支持;參與體驗向此生告別活動:有助其反思過去一生、活在當下、具未來導向;參與體驗與逝者對話活動:有助其喚起與逝者的正向記憶,表達悲傷與內心話,創造與增加和逝者的正向互動經驗,留下正向形象。(三)喪親者參與本活動後,使其有較好的悲傷調適:協助喪親者在悲傷任務論的進展,並在身體、心理、心靈與社會層面獲得較好的悲傷調適。(四)喪親者參與本活動後,

使其增長內外在系統多項保護因子,內容如下。與逝者關係的改善:喚起對逝者的正向記憶;憶起逝者時會連結逝者的正向形象,並產生正向情緒;知覺到逝者的愛存續;相信逝者已往生到善處。個人系統:增長能力、特質、認知、行為等方面的保護因子。家庭系統:向家人表達悲傷或談論逝者;向家人分享參與本活動心得;向家人表達道謝、道歉、道愛;珍惜與家人相處且感情更好;家人一起參與學習;知道未來如何向家人表達臨終關懷;至醫院向親人探病關懷。社會系統:在同儕、教師與社會方面,增長多項保護因子。(五)發現本活動提供的教學策略與文化因素協助研究對象調適悲傷,包含:融入認識悲傷、正念、任務論與體驗式教學法之生死教育;與逝者主動連結

、向逝者表達關懷、悲傷與內心話;公開談論逝者、允許悲傷的安全與支持的學習團體;以及參與學習而適應沒有逝者的新生活。最後,依據本研究結論提出建議,包括對體驗式生死教育活動教案與師資之建議、對終身學習機構之建議、對諮商輔導相關工作者之建議、對有持續多年悲傷的喪親民眾之建議,以及對未來研究建議。