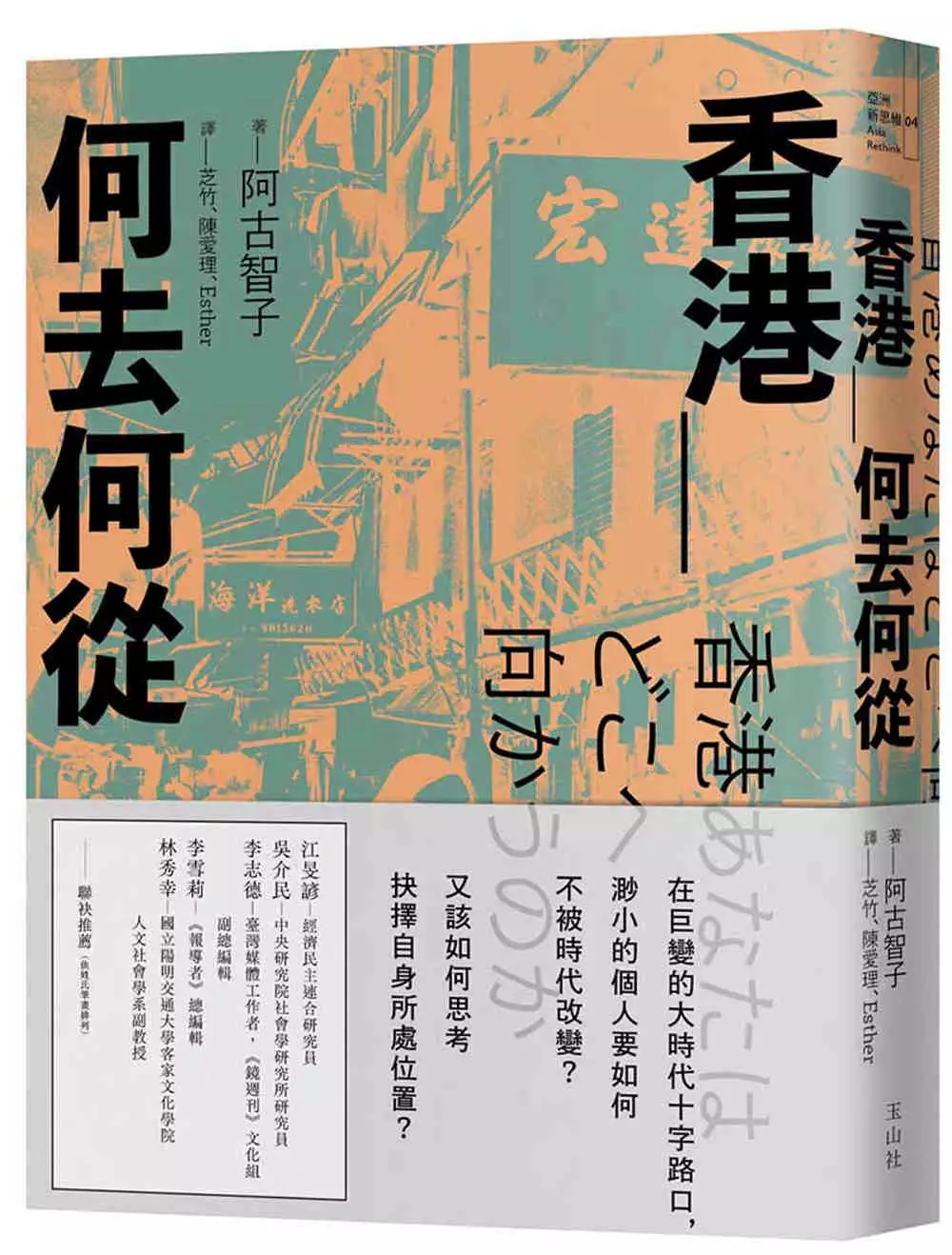

綠島人口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦あこ・ともこ寫的 香港_何去何從 和賴瑞卿的 轉眼分離乍都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台東縣綠島鄉景點 - 玩全台灣旅遊網也說明:玩全台灣旅遊網提供台東縣綠島鄉熱門景點,包括綠島朝日溫泉,觀音洞,綠島梅花鹿生態園區,綠島小長城,燕子洞,綠島哈巴狗岩與睡美人岩,綠島鬼門關,綠島大白沙,綠島將軍岩, ...

這兩本書分別來自玉山社 和有鹿文化所出版 。

國立臺北藝術大學 博物館研究所碩士班 廖仁義所指導 曹欽榮的 紀念博物館、記憶研究與轉型正義-從國際經驗到綠島人權文化園區 (2010),提出綠島人口關鍵因素是什麼,來自於紀念博物館、記憶研究、政治監獄、轉型正義、綠島人權文化園區。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 地理研究所 陳憲明所指導 李玉芬的 綠島的區位與人文生態的變遷 (2000),提出因為有 綠島、區位、人文生態、變遷的重點而找出了 綠島人口的解答。

最後網站绿岛乡本文重定向自綠島鄉則補充:历史人口. 年份, 人口, ±%. 1981, 3,797, —. 1986, 4,367, +15.0%. 1991, 3,546, −18.8%. 1996, 2,513, −29.1%. 2001, 3,246, +29.2%.

香港_何去何從

為了解決綠島人口 的問題,作者あこ・ともこ 這樣論述:

從專制開明到極權人治,香港與臺灣為什麼走向截然不同的道路? 面對強權一再的介入和侵擾,你我又該如何審視中國因素? 人們應該為了利益而去政治化、走向奴隸化嗎? 香港社會運動追求的是「自由」還是「民主」? 對抗境外勢力的《反滲透法》,是否會被政治利用? 「暴徒」「判亂」種種標籤,究竟是誰、又以怎樣方式貼上? 著重思辨的「通識教育科」,是釀造香港年輕人積極參與抗爭的主因? 擁有高度自律與主體性的香港人,還有更好的方式應對「中港矛盾」嗎? 即便違憲也要香港人禁戴口罩遏制示威蔓延,與臺灣戒嚴時期有什麼分別? 在巨變的大時代十字路口,渺小的個人要如何不被時代

改變?又該如何思考抉擇自身所處位置? 非典型日本學者對現今香港的憂思所見, 叩問這世代應當也必須關注的普世價值。 香港是西方理解中國的重要平台,更是逃避極權治理的避難所。然而在民主發展未臻成熟前,來自中國資金、人口、政權的湧入,導致處於不利位置的香港人積累的情緒不可避免地爆發。這也使得香港社會分裂,一步步走上極端化,演變成一場場示威抗爭。 於殖民治理、歷史遺產、集體記憶、身分認同、教育文化、貧富差距等有著共同元素互為對照的臺灣,在面對強權政治一次次侵擾下,又該如何審思應對擁有壓倒性的經濟實力和操縱大數據能力的「敵人」? 鑽研「現代中國研究」與「比較教育學」的本書作者

,採用個人史與時代交錯的柔性敘事,帶領讀者們重返香港運動現場,以大量田野調查為根抵,訪談香港、臺灣、日本三地不同層面的社會成員形成對話;在不預設立場與標籤化,試圖呈現一波波社會運動背後潛藏中國因素的原貌,將會替世人帶來哪些致命深遠的影響…… 真心推薦 江旻諺,經濟民主連合研究員 吳介民,中央研究院社會學研究所研究員 李志德,臺灣媒體工作者,《鏡週刊》文化組副總編輯 李雪莉,《報導者》總編輯 林秀幸,國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授 ──聯袂推薦(依姓氏筆畫排列) 口碑好評 同為留學香港的學子,我從阿古智子教授的文字中,看見相似的經驗結構。本書細

緻地刻畫出香港人身分認同的世代差異,並從複雜的變遷軌跡中,講述港人爭取自由的義憤與掙扎。特別在當今,中國正強行抹去香港的歷史,阿古智子教授的親身見證,啟發我們向前探究,香港人在壓迫之下,仍然可能長存的集體記憶與生命力。──江旻諺,經濟民主連合研究員 阿古智子九十年代在香港留學,敏銳觀察香港的歷史性變化。她對香港有特殊的情感與細緻分析,透過訪談與參與觀察,娓娓道來中共政權對香港的蹂躪,讓我們對這段尚在發生的香港淪亡史,燃起如臨現場的憤怒與哀傷。這本書值得和馬嶽的《反抗的共同體》、李立峯編輯的《時代的行動者》一起閱讀,也不能錯過《時代革命》《佔領立法會》《理大圍城》等紀錄片。──吳介民,中央

研究院社會學研究所研究員 這是一位外來者帶著善意和好奇的思辨對話錄。阿古智子跟隨自己設定的路線,多面向探索二○一九年巨變的香港、臺灣和中國。以香港「反送中」運動為關懷核心,對話對象和主題卻不限反送中,也擴及新冠肺炎的爆發和臺灣二○二○總統大選。在香港,她對話黃、藍支持者;到臺灣,她踏查的場合不分藍、綠。她理解香港抗爭者的訴求,卻也苦思破壞的倫理界線,繼而拋出最終的問題:「我們該如何處理人們製造『敵人』的過程呢?」──李志德,臺灣媒體工作者,《鏡週刊》文化組副總編輯 二戰後的臺灣、香港、日本與中國,幾乎是平行發展的多重宇宙,想將這些異質元素冶於一書,幾乎是不可能的任務。但作者似乎天生

內建了異鄉人的客觀之眼與深入他者視角的同理能力,竟能遊走在藍絲與黃絲、韓粉與英粉、仇日與親日、右翼與左翼這些跨度極大的群體,以既融入又疏離的視角,將其親歷的生命片段串成一氣呵成的文化觀察。她向我們展演了,細緻的田野觀察與跨時空的歷史想像,於思考與書寫之必要。 ──李雪莉,《報導者》總編輯 這是一本有關「如何閱讀香港」的佳作,以「反送中」作為廣場的中柱,向香港、臺灣與日本發出探索民主與自由的光源,而這三個地點恰恰是作者生命軌跡中的三個節點。香港街道上為自由而戰的黑衣青年,和日本一名對歷史之門發問的小學生之間有什麼關聯?臺灣的民主負載著日本、中國和本地社會之間複雜的糾葛,而日本和中國,臺灣與

日本,這些地緣引發的歷史究責與記憶,到底是民主的負擔還是試金石?這些不間斷的民主與歷史之交相詰問的敲擊聲,如何幫助我們認識香港,也更認識我們自己?讓臺灣、香港和日本之間互相有所牽繫。這部作品是阿古教授個人鍛造的政治學民族誌,極力推薦。──林秀幸,國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授

綠島人口進入發燒排行的影片

中秋連假第一天,各地湧入大量人潮。上午台東開往綠島的客輪幾乎班班客滿,預估一天下來,有15個船班、約3000名旅客前往綠島,比綠島常住人口數還要多。而花蓮、小琉球和墾丁也是人車滿滿。中台灣的合歡山一早就擠滿車潮,彰化鹿港老街也塞爆。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/545374

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

紀念博物館、記憶研究與轉型正義-從國際經驗到綠島人權文化園區

為了解決綠島人口 的問題,作者曹欽榮 這樣論述:

二次戰後,228事件、白色恐怖影響台灣深遠。1980年代中期,社會運動風起雲湧、民主化運動激烈衝撞舊有體制,平反歷史、設立紀念館成為運動的議題之一。紀念228、白色恐怖的紀念碑、紀念地、紀念館(政治監獄)陸續成立,公開的紀念化(memorialization)現象,所代表的紀念文化、文化記憶的意義,成為當代社會文化研究的重要部分。反映在博物館世界的全球「紀念館熱」現象,突顯紀念館在全球思潮、國際政治、經濟環境的趨勢下的特殊性。全球多數紀念館在二次戰後設立,1980年代快速增加,發展時間不長,它涉及當代民主轉型正義的議題,紀念館和1990年代全球記憶研究熱潮,連結為研究文化記憶的新課題。本研究

借助紀念館文獻、記憶研究、轉型正義研究、規劃設計實務的考察,說明紀念館相關國際組織和案例,與政治、美學的對話,探索紀念館文化的現象。紀念館訴說的是歷史、還是記憶,產生了博物館、歷史、記憶的交互多重課題,有別於傳統歷史博物館。本研究以228紀念館、綠島人權園區為例,探討記憶在我國紀念館展示規劃及紀念館文化中所呈現的記憶、文化遺產議題,吸取博物館研究相關新興領域,探索學科邊界的文化新現象或知識挑戰,突顯紀念館研究中人權、公共領域的課題,激發我國設立國家人權博物館的想像與實踐

轉眼分離乍

為了解決綠島人口 的問題,作者賴瑞卿 這樣論述:

身體雖然溫熱 內心卻是悽涼 青春已經遠了 ★資深媒體人賴瑞卿個人首部散文集 ★以溫柔敦厚筆觸,寫下深厚情感,以及迷人的悠遠老時光 ★嘉義市長黃敏惠、作家、《聯合報》副刊主任宇文正專文推薦 ★平路、阿盛、詹宏志、蔡詩萍、鄭順聰好評推薦 他以文字打開心窗,讓人一窺靈魂內裡的陳設 從古老熟悉的場景,到橫跨人生的日常浮世繪;從故舊家族悲喜,到鍥而不捨天涯追尋的熱切,他以溫柔敦厚的一支筆,寫下一篇篇敘事散文,有深厚的情感,也有地方史、現代史的知性收穫。 中年開始筆耕,二十多年來,在案牘勞形的空檔中,在柴米油鹽的恓惶間,在人情冷暖的浮沉裡,賴瑞卿點滴記錄生活感觸、人

物傳奇,以及迷人的悠遠老時光。這是一本用一生累積、涓滴而成的人生告白,回憶彷彿轉眼之間,在也不在。 〈新生食堂〉 「武士在沙場戰死,廚師在廚房累死」,動人的親情散文,鋪陳的卻又是一章跨越台灣光復時期的庶民餐飲業變遷史。 〈異味諜影1958〉 以從孩童之眼,看白色恐怖時期的社會氛圍,以及本省、外省族群初交會的種種激盪。筆觸情感溫柔敦厚,毫不尖刻。 〈雪中送別〉 優美的旅行文學,淡筆書寫行旅見聞,更照見作者的歷史情懷與文化涵養。 〈轉眼分離乍〉 生老病死的體悟,「沒緣法 轉眼分離乍/赤條條 來去無牽掛……」彷彿全書的基調,所有回憶,盡付笑談中……。

綠島的區位與人文生態的變遷

為了解決綠島人口 的問題,作者李玉芬 這樣論述:

本研究透過綠島區位與人文生態變遷過程的重建,以資描述並解釋十九世紀初漢人入墾以來,島上人地互動的過程及其所展現的地區特色。 本研究結果如下: 約二百年前,小琉球漢人移入綠島開始,經清代「後山封禁政策」、清政府及日本政府消極管轄、及戰後台灣社會經濟變遷的大環境背景,綠島在區位上從「黑潮主流流路上的海洋位置」、轉變成清末及日治時代「東海岸外的孤島位置」、再到戰後「東部離島位置」特性中,人口成長由最初60年的社會增加、清末至日治時代的封閉性人口成長、再到民國50年代(1961-)以後的人口持續外流階段,聚落由民居點多、以血緣為基礎的發展,經清末及日治時代的主

姓村發展,再到戰後因島民外流及外來軍公教人口的加入,使較偏僻的小聚落消失、各主要聚落人口更集中,也使姓氏組成單純的聚落,加入了許多外來姓氏。 在資源環境的認知及生計技術方面,漢人移墾最初60年,島上森林與土地、沿岸魚蝦資源,都是島民生活的基礎,島民伐林、燒墾,不施肥即可取得生活所需資源,卻快速改變島上森林茂密的環境。因之清末至日治時代,島民已漸需更多游耕地及施肥以增產糧食,其時島上資源仍足以供應成長的人口所需。民國50年代(1961-)人口開始外流,農業因有台灣市場而使農產量以倍數增加;民國60年代(1971-)綠島養鹿興起,農地漸荒廢,或代之以「鹿草」。直到牧業沒落,農地

已全面廢耕。民國80年代(1991-)台灣觀光業熱潮掀起,綠島被納入觀光局管理範圍,島上廢耕的農地、廢棄的聚落、海岸的礁石、丘陵區的森林、荒地、甚至島上的三座監獄,都成了觀光資源與據點。 海域部分,島民以沿岸魚蝦捕撈為副業,清末至日治,多在5浬範圍以內海域,部分鰹竿釣漁民可達蘭嶼海域,戰後隨漁船動力加大及技術改進,漁場擴展到新港、蘭嶼、及菲律賓附近海域。民國80年代(1991-)以後,捕魚成為少數老漁民的專業,原有漁港及珊瑚礁海岸都成為海上觀光活動的據點。 社會網絡方面,最初60年因島上林木輸出及移民的陸續移入,綠島乃一由同鄉之地緣關係所組成的漢人社會,

並與原鄉小琉球方面保持往來頻率少的互動關係;島內沒有行政組織也沒有共同活動。清末及日治時代,島內劃分成三個行政村,島民土地公祭祀活動及日常生活網絡,逐漸因島內交通不便及自給自足的生計型態,而形成以同村為主要地域範圍的封閉性漢人社會,不論結婚、子女收養、分家、或地籍變動,都明顯以同村為主。民國50年代(1961-)以後,隨島民外移、外來人口移入、經濟活動變遷、及島內外交通改善,此一原來對外封閉且具有島內地域性區隔的社會網絡,逐漸整合成今日對外擴及台灣的「一個地域單位」。

綠島人口的網路口碑排行榜

-

#1.臺東縣綠島鄉南寮村-低碳生活-推廣低碳永續旅遊| 行動項目

(1)推動期程和階段性目標. 鑒於綠島鄉旅遊人口每年皆將近40萬人,遊客在交通、飲食、住宿及消費等旅遊行為上皆會造成個人二氧化碳總排放量升高,且遊客來到綠島鄉, ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#2.綠島(中國台灣省台東縣島嶼) - 中文百科全書

綠島 風景點都分布在全長約19公里的環島公路沿線,徒步約4小時就可盡攬,騎機車則只需40分鐘。西北方的中寮、南寮村為人口聚集處,南寮港內各種船隻進出頻繁,南寮街上充滿 ... 於 www.newton.com.tw -

#3.台東縣綠島鄉景點 - 玩全台灣旅遊網

玩全台灣旅遊網提供台東縣綠島鄉熱門景點,包括綠島朝日溫泉,觀音洞,綠島梅花鹿生態園區,綠島小長城,燕子洞,綠島哈巴狗岩與睡美人岩,綠島鬼門關,綠島大白沙,綠島將軍岩, ... 於 okgo.tw -

#4.绿岛乡本文重定向自綠島鄉

历史人口. 年份, 人口, ±%. 1981, 3,797, —. 1986, 4,367, +15.0%. 1991, 3,546, −18.8%. 1996, 2,513, −29.1%. 2001, 3,246, +29.2%. 於 www.wanweibaike.net -

#5.綠島鄉- 维基百科,自由的百科全书

累積五年(2015年底至2020年底)人口增加251人,折合成長率6.65%,為東台灣地區五年來人口增加第三多(僅次於秀林鄉、吉安鄉)、成長率最高的行政區,在全國 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.國旅大爆發綠島汙水量創3年新高 - 中國時報

受到疫情影響,國內旅遊大爆發,尤其台東縣的綠島鄉和蘭嶼鄉,根據觀光局統計,2020年到綠島旅遊人口有35萬5000多人,比前年增加1成。 於 www.chinatimes.com -

#7.Airiti Library華藝線上圖書館_綠島的區位與人文生態的變遷

本研究透過綠島區位與人文生態變遷過程的重建,以資描述並解釋十九世紀初漢人入墾 ... 特性中,人口成長由最初60年的社會增加、清末至日治時代的封閉性人口成長、再到 ... 於 www.airitilibrary.com -

#8.各鄉鎮市區人口密度 - SheetHub.com

統計年 區域別 年底人口數 土地面積 人口密度 40068158 102 屏東縣車城鄉 9106 49.8517 183 40068159 102 屏東縣滿州鄉 8124 142.2013 57 40068160 102 屏東縣枋山鄉 5775 17.2697 334 於 sheethub.com -

#9.台東人口外逃,為何綠島逆勢成長? - 天下雜誌

由於前一天的氣候不佳,以致這班開往綠島的船,難得在12月的旅遊淡季坐到9成滿。 近5年,遊客人數增加帶動人口移入. 近年吹起的旅遊風潮,是綠島人口成長 ... 於 www.cw.com.tw -

#10.绿岛是台湾省第四大附属岛屿,也叫火烧岛,只有三四千人口

这绿岛像一条船,在月夜里摇呀摇,心上的人儿在我的心坎里飘呀飘……”这首旋律优美的《绿岛小夜曲》大家听过吗?歌词里唱的绿岛就是我国台湾省绿岛。 於 3g.163.com -

#11.綠島鄉 - 中文维基百科

綠島 鄉(阿美語:Sanasay、卑南語:Sanasan、達悟語:Jitanasey、巴賽 ... 在台東地區人口大量外移至西半部的情形下,綠島及蘭嶼是少數人口呈現正成長 ... 於 m.koudaiwiki.com -

#12.綠島蘭嶼金峰逆勢成長 - 更生日報

「近五年,綠島遊客人數增加帶動人口移入」台東的旅遊業者說,近年吹起的旅遊風潮,是綠島人口成長的首要原因。根據綠島遊客中心提供的統計,過去十年,綠 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#13.被遊客狂「炸」! 四離島又愛又怕 - 城市學

綠島 和蘭嶼常住人口各約2000餘人,海巡署統計七月十五日以來,每天進入綠島的遊客人數6000人、蘭嶼2800百人,累計至昨天近十萬遊客造訪。綠島過去11天 ... 於 city.gvm.com.tw -

#14.臺灣主要離島的面積人口資料- 看板Geography - 批踢踢實業坊

... 漁翁島17.84 8,437 澎湖縣西嶼鄉5 綠島15.09 3,358 臺東縣綠島鄉6 烈嶼14.85 8,921 金門縣烈嶼鄉7 白沙島13.88 6,118 澎湖縣白沙鄉8 南竿島10.43 ... 於 www.ptt.cc -

#15.壹、臺東縣普查結果提要分析

綠島 鄉 ... 註:地區(縣市)人口指該年12 月底戶籍登記人口總數。 民國105 年底. 民國100 年底. 增減率. (%). 人數. 結構比(%). 占該地區. (縣市)人口. 比率(%). 於 www.stat.gov.tw -

#16.绿岛是台湾省第四大附属岛屿,也叫火烧岛,只有三四千人口

一路上可以看看台湾省东部海域的小岛人文风情,岛上的中寮村和南寮村人口较多。其中的南寮港是绿岛最重要的港口,经常有各种船只频繁进出,南寮村的街 ... 於 www.163.com -

#18.中秋假期到來!首日估3000人湧入綠島客輪班班客滿 - 三立新聞

中秋節連假首日台東湧入人潮,上午開往綠島客輪班班客滿,前4航次已超過千人登島,今(18)日將開出15航班,預估有3000人進入綠島,比綠島常住人口數 ... 於 www.setn.com -

#19.中秋首日估3千人湧入綠島客輪班班客滿 - Yahoo奇摩新聞

... 中秋節連假首日台東湧入人潮,上午開往綠島客輪班班客滿,前4航次已超過千人登島,今天將開出15航班,預估有3千人進入綠島,比綠島常住人口數還多。 於 tw.news.yahoo.com -

#20.綠島人口 :: 全台避難所資訊

全台避難所資訊,綠島人口2021,綠島人口2020,蘭嶼人口,綠島歷史,綠島定居,綠島位置,綠島介紹,台東人口2020. 於 sos.iwiki.tw -

#21.臺東縣

東臨太平洋,包括綠島、蘭嶼二離島,西以中央山脈與高雄縣(註1)、屏東縣相鄰,北接 ... 面積約3,500平方公里,為臺灣面積第三大縣份,人口約23萬人(2007年12月)。 於 nrch.culture.tw -

#22.綠島_百度百科

綠島 舊稱“雞心嶼”、“青仔嶼”、“火燒島”,是個山丘縱橫的火山島,最高點為火燒山,高280公尺,東南臨海處多為斷崖,西南角是長達10多公里的平原沙灘,西北近海岸區地勢 ... 於 baike.baidu.hk -

#23.【台灣離島總整理】澎湖、馬祖、綠島、小琉球、蘭嶼大比拼

台灣的離島澎湖、綠島、小琉球、蘭嶼、馬祖都擁有美麗的海洋景色, ... 島上保留著原始氛圍,沒有濃厚的商業氣息,5,000多名人口中,達悟族人就佔 ... 於 www.funtime.com.tw -

#24.統計年報 - 綠島鄉公所

亂、人口. 提要分析,. 頁頁頁頁頁頁頁 ... 第. 7-9. 2-1 、現住戶數、人口密度及性 ... 2-4、滿十五歲以上現住人口之教育程度. ... 綠島鄉15歲以上現住人口教育程度. 於 www.lyudao.gov.tw -

#25.台灣離島地形

火山島 成因: 臺灣位在板塊接觸帶,地殼不穩定,岩漿自裂隙處噴出,覆蓋在地表上冷卻而形成海底火山,若海底火山露出海面則形成火山島。 島嶼與行政區: 綠島、蘭嶼→ ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#26.中秋連假首日估3千人湧綠島客輪班班滿 - 中央社

中秋節連假首日台東湧入人潮,上午開往綠島客輪班班客滿,前4航次已超過千人登島,今天將開出15航班,預估有3千人進入綠島,比綠島常住人口數還多。 於 www.cna.com.tw -

#27.綠島是台灣省第四大附屬島嶼,也叫火燒島,只有三四千人口

這綠島像一條船,在月夜裡搖呀搖,心上的人兒在我的心坎里飄呀飄……」這首旋律優美的《 綠島小夜曲》大家聽過嗎?歌詞裡唱的綠島就是我國台灣省綠島。 於 min.news -

#28.台東景點介紹 - 幸安民宿

市轄境內劃分為四十六里,1035鄰,人口約110,000人,幾乎佔全縣人口45%,是台東 ... 綠島原名「火燒嶼」,阿美族和蘭嶼的達悟族都曾經是綠島主人,漢人的入墾是在嘉慶 ... 於 xingan.yoyotaitung.com.tw -

#29.綠島人口

本所月戶數人口數統計(含臺東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉(表1) ※報表為excel檔案,各月份人口統計資料請至下方點選月份101 年. PDF 檔案. 綠島鄉歷年人口數及原住民 ... 於 www.newnortheast.me -

#30.離島 - 熊 臺灣

離島因面積小、水源不足,不利農業發展,人口也較少。 ... 形成的島嶼,臺灣因位於板塊交界帶,多數離島為火山島,如澎湖群島、蘭嶼、綠島、釣魚臺列嶼、龜山島等。 於 w4.jcjh.tn.edu.tw -

#31.琉球鄉 - 我們的島

美麗,其實是珊瑚死亡的前兆,從東部的蘭嶼、綠島到南部的小琉球、墾丁,還有澎湖以及東沙 ... 小琉球總面積6.8平方公里,登記戶籍人口數有一萬多人,人口密度大約1470 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#32.台東辦事處簡介 - 臺灣兒童發展早期療育協會

總人口數:約234,123人. ‧總面積:約3,515.2526平方公里. ‧ 地理:. 台東縣位於台灣之東南隅,包括綠島、蘭嶼兩個附屬離島。地理位置上處北回歸線以南,東面臨太平洋; ... 於 tacdei.org.tw -

#33.中秋首日估3千人湧入綠島客輪班班客滿| 中央通訊社

對於旅客湧入綠島,綠島鄉長謝賢裕表示,因中央流行疫情指揮中心沒有規定限制旅客進入,且綠島目前常住人口數約2100人,已有1800人注射第一劑COVID-19 ... 於 today.line.me -

#34.【台灣岸邊】邊緣要角綠島、蘭嶼火山島海岸 - 經典雜誌

面積:約47平方公里; 人口:約3,900人; 海岸線長度:約40公里,占台灣海岸線總長的2.5%; 地形特徵:蘭嶼距台東縣88公里。地形與綠島同為火山和珊瑚礁共構的島嶼,蘭嶼 ... 於 www.rhythmsmonthly.com -

#35.ods - 行政院農業委員會

臺東縣 綠島鄉. 85年. 86年. 87年. 88年 ... 人口密度(人/平方公里). 166.5. 186.2 ... 民國96年臺東縣 綠島鄉 種植面積前六名之農作物或全國產量前三大之農作物. 作物. 於 www.coa.gov.tw -

#36.綠島思想起/詹素娟| 吳三連台灣史料基金會

史前時代的綠島是菲律賓等南島人民北上遷移或文化傳播之跳板,然其孤懸於海上的地理 ... 隔海的臺東市及成功鎮新港漁港,開始吸引綠島人口外移;島上在缺乏高中及以上 ... 於 www.twcenter.org.tw -

#37.國際度假島嶼的迷失 - 馬祖資訊網

巴厘島面積5632平方公里!約台灣6/1!是綠島的352倍!馬祖的187倍!人口300萬!綠島的1500倍!有四萬公里海岸!潔淨沙灘!原始森林!還有四季氣候如夏! 於 www.matsu.idv.tw -

#38.蘭嶼地形景觀

綠島 的海岸有許多明顯的灣澳,東南方為緊鄰海水的高崖,西南角才有些許平原沙灘,連接坡度較緩的西北近海地區,為主要人口聚集地區。島的周圍有許多零星的珊瑚礁呈裙壯 ... 於 163.28.10.78 -

#39.5-1 第三期離島建設計畫之規劃操作原則 - 臺東縣政府

雖然近幾年,觀光人口又逐. 漸下降,去年2009 年約28 萬次,更下降至30 萬人次以下,但整體而. 言該旅遊人規模仍對綠島之生態、資源、環境,帶來沈重的負荷,永. 於 xn--kpru76b9rq.tw -

#40.沿海島嶼可持續性發展

計畫名稱:沿海島嶼可持續性發展與生態保育並行之可行性研究-以綠島為例 ... 以下圖表11 為綠島產業發展現況及圖表12、13 為綠島產業人口數統計(台. 於 www.marine.gov.tw -

#41.表4 台東縣農牧戶數按戶內人口數分

表4 台東縣農牧戶數按戶內人口數分. 中華民國八十九年底. 單位:戶 ... 綠島鄉. │. 209. 91. 112. 6. -. 海端鄉. │. 497. 222. 222. 43. 10. 延平鄉. │. 350. 203. 於 www.dgbas.gov.tw -

#42.臺東縣 - 全球災害事件簿

臺東縣位處臺灣東南邊,包括綠島、蘭嶼兩個附屬離島,占地面積約351,500公頃,為 ... 達仁鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、關山鎮及成功鎮等,圖1為臺東縣各鄉鎮人口密度分級圖, ... 於 den.ncdr.nat.gov.tw -

#43.Travel&Hotel大台灣旅遊資訊網-台東旅遊綠島介紹 - 旅遊景點

中寮村與公館村,而絕大部分人口皆集中在南寮村。 綠島為一矩形之火山島,四周海岸為裾狀的珊瑚礁所圍繞,潮線以下全無沙灘。入陸則層巒 深谷,臨海之地,僅在西北區有 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#45.綠島

緑島朝日温泉-古名「旭溫泉」,由於海水下滲到綠島的地下深處後,受地熱加溫而成, ... 人口外流嚴重-綠島無重大工商業投資,青少年求學均要至台灣本島,島上不足以 ... 於 elearning.nkust.edu.tw -

#46.流麻溝十五號:綠島女生分隊及其他 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

這個戶籍全部都是外來人口,最大的好處是在一二○○○年前後,成為許多白色恐怖受難者僅有的 ... 一一○○六年夏天,我們前往綠島戶政事務所,請求協助調閱政治犯戶籍時, ... 於 books.google.com.tw -

#47.綠島遊憩規劃之檢討分析 - 台灣海洋工程學會

本研究為依據目前綠島遊憩活動發展情形,以及綠島相關的遊憩規劃,檢討並彙整在 ... 一套適合綠島發展遊憩規劃的可行性策略,讓綠島 ... 上總人口約有3000 人左右。 於 www.tsoe.org.tw -

#48.火山岩小島探險去--綠島蘭嶼之旅--前言 - 台北好好玩

火山岩小島探險去--綠島蘭嶼之旅綠島這片台灣東海岸上最美麗的一顆珍珠- ... 成南寮、中寮、公館三村。2006年時綠島現住人口有857戶、人口數3,026人。 於 travel2tp.pixnet.net -

#49.绿岛乡- 搜狗百科

绿岛 乡位于台湾省台东县东面16海里的太平洋中,由绿岛等附属小岛礁组成,绿岛原名火烧岛(亦称鸡心屿或青仔屿),全岛面积约16平方 ... 人口3,156人(2008年12月). 於 baike.sogou.com -

#50.查緝幽靈人口綠島廢墟1戶27人 - 自由時報

查緝幽靈人口綠島廢墟1戶27人 ... 台東地檢署表示,台東縣人口數約二十二萬人,選舉人數約十二萬人,往年投票率約六成左右,各項選舉結果得票數多差距小,在 ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.勝!綠島村長都來了!東縣長照大會師開紅盤

會場中另一位貴客是綠島鄉中寮村的村長蔡勝榮,他提前一天搭飛機抵達本島,蔡勝榮描述綠島年輕人口外流,中寮村幾乎7成以上都是高齡缺乏照顧,他透過 ... 於 www.tait.mohw.gov.tw -

#52.一、 是非題:每格2 分,共10 分二 - 全國中小學題庫網

( )綠島、蘭嶼是位於福建省外海的島嶼,也. 是臺灣軍事防禦的最前線。 ... ( )公共衛生的改善為什麼能使人口數增加? ○1死亡率提升○2出生率提升○3死亡率. 於 exam.naer.edu.tw -

#53.【問答】綠島日文 2021旅遊台灣

【問答】綠島日文第1頁。 今朝、船で緑島へ来ている、台東から約1時間かかった。海がきれいで、天気が良かった。今日はいろいろな所へ行って、いろいろな食べ物を食べ ... 於 travelformosa.com -

#54.台東縣樂齡學習網-服務項目

截至109年止,本縣65歲以上老年人口比率為17.5%,與去年相較增加0.7%,亦高於全國老年人口比率16.07%,顯示本縣已進入高齡社會;為使本縣中高齡者者成終身學習之習慣, ... 於 moe.senioredu.moe.gov.tw -

#55.綠島-中國台灣省台東縣島嶼 - 華人百科

綠島 舊稱"雞心嶼"、"青仔嶼"、"火燒島",是個山丘縱橫的火山島,最高點為火燒山, ... 西北方的中寮、南寮村為人口聚集處,南寮港內各種船隻進出頻繁,南寮街上充滿 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#56.臺東縣綠島鄉無微不至的細心照護長照中心

台灣自2018年起,老年人口突破14%,正式進入高齡社會。由於我們從高齡化社會進入高齡社會僅約25年。 相關的長照中心、長照機構、照管中心、等可以提供長期照顧服務的 ... 於 www.taiwaneldercare.com -

#57.綠島 - 彼得的痞客國度

在臺東地區人口大量外移至西半部的形情下,綠島及蘭嶼是少數人口呈現正成長的鄉鎮,而且以每年2%成長。據歷史記載,綠島最早為達悟族、阿美族等原住民居地。 於 a8802020.pixnet.net -

#58.關於展覽・假如綠島是一面鏡子Through the Reflection of ...

關於展覽・假如綠島是一面鏡子Through the Reflection of GREEN ISLAND・2021 綠島 ... 全球化的人口移動帶來了新的文化交會,往昔白色恐怖時期有形的牢獄,也幽微地 ... 於 greenislandartfest.nhrm.gov.tw -

#59.綠島人口 - 工商筆記本

2017年12月18日- 綠島如今不但監獄收容人數剩不到120人,還成為跨年旅遊的新選擇。當台東人口持續外流,綠島反而逆勢成長,5年間增加逾十分之一的人口。 於 notebz.com -

#61.綠島[中國台灣省台東縣島嶼] - 中文百科知識

中文名:綠島; 外文名:Green Island; 別名:雞心嶼、火燒島、青仔嶼; 所在位置:中國華東; 面積:15.0919平方公里; 所屬國家:中國; 人口:3,790人(2015年11月) ... 於 www.easyatm.com.tw -

#62.綠島介紹 - 澎湖旅遊

綠島 簡介. 綠島是一座小島,地理位置是在台灣台東縣東方18海浬的太平洋上面,俗名又稱為雞心嶼、火燒島或是青仔嶼,算是一個由安山岩堆積而成的火山島,整個島嶼的總 ... 於 lyudao.kpweb.com.tw -

#63.連假首日逾3000人登綠島中秋搶出遊!台東富岡漁港湧現人潮

中秋節連假台東離島湧入人潮,今天(18日)上午開往綠島的客輪幾乎班班客滿,光是上午已有 ... 縣府估計至少3千名旅客進入綠島,比綠島常住人口數還多。 於 tw.appledaily.com -

#64.全台機場設快篩站獨漏台東綠島鄉長怒 - 民視新聞

為防止離島疫情淪陷,中央同意,本島的五個機場設立快篩站,但卻獨漏了台東航空站,恐怕會成為破口,綠島鄉長氣得大罵,難道是因綠島和蘭嶼人口少, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.綠島查幽靈人口2千旅客核對身分| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社記者盧太城台東縣29日電)台東檢、警、調和海巡人員,今天聯合追查綠島幽靈人口案,大陣仗在富岡港唱名、核對近2000名旅客,帶回數名綠島民眾偵辦 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#66.珊瑚白化 - 環境資訊中心

台灣鄰近海域珊瑚去(2020)年夏天面臨嚴重白化威脅,綠色和平發起監測計畫,歷時6個月於墾丁、小琉球、綠島,結合潛水社群記錄10株珊瑚復原狀況,發現10株中有6株未能 ... 於 e-info.org.tw -

#67.臺東地區綠島、蘭嶼司法保護執行現況與願景

3.高齡人口比例逐年增加:. 本縣高齡人口比例偏高,與臺灣地區相比高出2.28%,同時亦高於相鄰. 之屏東縣、花蓮縣。 二、特有離島文化:. 1.蘭嶼:. (世新大學-黃正德94)( ... 於 www.kmh.moj.gov.tw -

#68.本所月戶數人口數統計(含臺東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉(表1)

本所月戶數人口數統計(含臺東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉(表1). ※報表為excel檔案,各月份人口統計資料請至下方點選月份. 101年 · 102年. 於 tth.taitung.gov.tw -

#69.博碩士論文行動網

論文摘要本研究透過綠島區位與人文生態變遷過程的重建,以資描述並解釋十九世紀初 ... 特性中,人口成長由最初60年的社會增加、清末至日治時代的封閉性人口成長、再到 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#70.湛藍包圍的綠島小夜曲|11個綠島一日遊:景點、交通、美食

本篇介紹綠島一日遊可去的綠島觀光景點,也包含前往綠島的交通、綠島特色美食及 ... 沒落,年輕人口逐漸流失,聚落的人們都選擇搬到比較熱鬧、方便的地方居住,徒留幾 ... 於 journey.tw -

#71.我的餐盤多元族語單張

臺東縣地形狹長幅員廣闊,包括綠島、蘭嶼兩個附屬離島,人口結構多元豐富,有閩南、客家、外省族群、新住民及阿美、卑南、魯凱、布農、排灣、達悟等六大族群, ... 於 www.ttshb.gov.tw -

#72.在地人的文化斷層——蘭嶼會成為下一個綠島嗎? - 關鍵評論

或許在宜蘭、花蓮、台東這些充滿美景的地方,大家甚至可能覺得觀光人口太少,但是離島的情形並無法與本島相比,本島焚化爐的數量總共二十四座目前仍然在 ... 於 www.thenewslens.com -

#73.綠島人權紀念園區遺址調查研究計畫案成果報告書

綠島人權紀念園區為國家重大之政策,園區設置之主要目的在紀念. 五~八○年代台灣政治犯受難的過程, ... 幾近完成,因此綠島人口成長主要靠外來移民,其移民大多數來自小琉. 於 dcm.s3.hicloud.net.tw -

#74.绿岛_台湾美景

一座位于台湾台东县外海、太平洋中的海岛,面积17.33平方公里,人口3600余,是台湾第四大附属岛。绿岛早年是国民党关“政治犯”的地方,柏杨、李敖、施明德 ... 於 www.jsstb.gov.cn -

#75.蘭嶼位於台東縣東南方海域上

人文概況本島,除少數公教人員及平地人外,居民大多數為雅美族原住民,過去由於自然因素及高死亡率,人口增加甚為緩慢,但自政府自民國五十五年起實施社會福利措施後,以期 ... 於 www.lowgogai.idv.tw -

#76.勞動部勞動力發展署高屏澎東分署全球資訊網-轄區說明

... 太麻里、金峰、達仁、大武、蘭嶼等15個原住民鄉鎮暨綠島鄉,共計16鄉鎮市 ... 台東縣總人口數及占總人口數之比例: ... 就業人口104,000人,失業人口4,000人。 於 kpptr.wda.gov.tw -

#77..: 綠島自然史概述 - 首頁

綠島 舊名稱做雞心嶼、青仔嶼及火燒島。其中又以火燒島,此舊稱最為人所熟知。全島面積15.0919平方公里,人口總數3353人。綠島因火山造山運動約200-400 ... 於 ecospacebox.blogspot.com -

#78.離島地區投資環境簡介

環境概要-綠島. 面積約1,725.91公頃;海岸線長約20 公里. 居住人口約3,500人. 全鄉皆屬綠島風景特定區計畫範圍. 可發展用地為194.33公頃(佔11.26%). 於 ws.ndc.gov.tw -

#79.三天兩夜完成我此生小小壯舉《蘭嶼、綠島之旅 - udn部落格

蘭嶼人口現約有5157人,居民多為原住民達悟族,約4303人。原住民由巴丹島移民至此有數百年的歷史,今日兩方語言仍能溝通,時有交流活動。島上原住民製作 ... 於 blog.udn.com -

#80.蘭嶼鄉總人口統計數 - 泰國訂房優惠報報

下榻綠島民宿,感受布吉的獨特魅力。酒店想您所想,能為您提供住宿期間的一切必需品。所有房間免費Wi-Fi,每日客房清潔服務,... 10 評價 滿意程度6.9. 17%OFF➚ ... 於 thagoda.com -

#81.綠島悲歌:在觀光利益與環境資源永續經營之間,如何取捨?

綠島 是台東縣轄的兩個離島鄉之一,西北距台東市十八浬,南距蘭嶼四十五 ... 約十五、六平方公里,全鄉共分為南寮、中寮、公館三村,人口近三千人。 於 taiwan.talk.tw -

#82.社區通各社區網站-台東縣綠島鄉南寮社區

組織名稱:, 台東縣綠島鄉南寮社區發展協會, 成立時間:, 1993-04-29. 負責人:, 鄭傳吉, 聯絡電話: ... 臺東縣綠島鄉. 社區戶數:, 戶. 社區人口數:, 1200人. 於 sixstar.moc.gov.tw -

#83.類別研究分析報告分類400調查研究類專題/叢書名 - 台灣經濟 ...

其實國內各主要離島長期以來人口均呈正成長,比較民國80年至107年以來,金門戶政人口年複合成長率4.4%,其次為連江3.2%,再其次則為蘭嶼2.0%,至於綠島則為0.5%,澎湖0.3% ... 於 www.tier.org.tw -

#84.《綠島小夜曲的美麗與哀愁》*鄒麗泳* -中評社記者

島上居民以清朝中期從小琉球、東港移民而來的漢人(閩南民系)爲主。在台東地區人口大量外移至西半部的形情下,綠島及蘭嶼是少數人口呈現正成長的鄉鎮, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#85.綠島、蘭嶼地理景觀之綜合比較Comparison of Geographical ...

向東南之勞形。島上丘陵起伏,平原少,僅綠島西北岸,蘭嶼西岸狹小沿海平原,為. 人口及農業之主要分布地,是為優利區域。兩島東南牛島缺乏平地可供發展,故人口. 於 www1.geo.ntnu.edu.tw -

#86.全民瘋國旅》垃圾燒不完、電力撐不住、海中生物減少…你得 ...

例如澎湖上島人數突破3萬人;而綠島乘船人次也比去年成長11.8%,總載客數是綠島人口的逾3倍;小琉球的乘船人數則比去年多2.6萬,成長23.9%,是該地人口逾 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#87.綠島人口,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

綠島人口 ,大家都在找解答第1頁。Page 1. 第1 頁,共8 頁. 合計. 區域. 平地原住民. 山地原住民. 村里別. 鄰數. 戶數. 人口數. 人口數. 人口數. 人口數. 計. 男. 女. 於 igotojapan.com -

#88.中秋4天連假首日外島擠滿訪客人潮 - 東網

周六(18日)是台灣中秋節4天連假的首日,大批遊客湧入台東綠島,客輪每個航班都幾乎客滿,當日開出15個航班,料載3,000人登島,比當地常住人口還要多 ... 於 hk.on.cc -

#89.內政部全球資訊網-中文網-臺東縣

臺東縣東面瀕海,西南與高雄、屏東毗連,北接花蓮,屹立於太平洋之綠島、蘭嶼亦屬 ... 富岡、岩灣等10「村」的行政區域劃歸臺東市改為「里」,本鄉除了人口與面積銳減 ... 於 www.moi.gov.tw -

#90.綠島旅遊~綠島簡介@ 綠島民宿 - 隨意窩

綠島 自19世紀初漢人移入,原住民逐漸他遷,綠島轉型為漢人社會。今天的綠島,是臺東縣管轄下的離島鄉,劃分成南寮、中寮、公館三村。2006年時綠 ... 於 blog.xuite.net -

#91.「綠島鄉人口數」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「綠島鄉人口數」相關資訊整理- 本所各鄉鎮市歷年人口數及原住民數統計(表5). ODF檔案格式請點選各鄉鎮名稱. 臺東市· 卑南鄉· 綠島鄉· 蘭嶼鄉. 於 lovetweast.com -

#92.周邊景點 - 威尼斯民宿

市轄境內劃分為四十六里,1035鄰,人口約110,000人,幾乎佔全縣人口45%,是台東 ... 綠島原名「火燒嶼」,阿美族和蘭嶼的達悟族都曾經是綠島主人,漢人的入墾是在嘉慶 ... 於 venice.so-ez.com.tw -

#93.轄區概況 - 臺東縣警察局

本分局位於臺東縣中部人口稠密地區,面積約582平方公里,海岸線長共39公里(本島部份),含括台東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉,人口共133972人(台東市107959、卑南 ... 於 www.ttcpb.gov.tw -

#94.綠島鄉- 台東縣 - 旅遊王TravelKing

綠島 鄉的地理位置. 綠島鄉位於台東縣東方海面之太平洋約33公里(海浬)處,島形約呈現不等邊四角形,南北長約4公里、東西寬約3公里,總面積約為16平方公里,僅次於澎湖、 ... 於 www.travelking.com.tw -

#95.賞經典-探索綠島

到訪過海底繽紛美景,遊歷完人文歷史軌跡,綠島的旅程還沒有結束! ... 岩石,與浪濤相會成優美景緻,觀景步道還有小長城的美譽;又因為位在居住人口稀少的綠島東部, ... 於 www.eastcoast-nsa.gov.tw -

#96.臺東縣綠島鄉, 統計年106

臺東縣綠島鄉於各鄉鎮市區人口密度資料集。區域別:臺東縣綠島鄉,統計年:106,人口密度(人/平方公里):260,年底人口數:3926. 於 data.zhupiter.com -

#97.「越」愛綠島我的家- 正版電影線上看|Giloo紀實影音

當西部各縣市與臺東人口持續外流,綠島人口不降反升,其中不乏來自臺灣與東南亞的「綠島新移民」。為尋訪當地東南亞移工勞動身影,阮金紅、蔡崇隆進駐綠島,而結識了在 ... 於 giloo.ist -

#98.台灣之美---綠島 - KMU Wiki

[編輯] 地理位置. 綠島位於台東東方約33公里的太平洋(菲律賓海)上,島身呈不等邊四角形,南北長約 ... 於 wiki.kmu.edu.tw -

#99.綠島鄉- 求真百科

綠島 (阿美語:Sanasay、卑南語:Sanasan、達悟語:Jitanasey、巴賽 ... 在台東地區人口大量外移至西半部的形情下,綠島及蘭嶼是少數人口仍呈現正成長的鄉鎮,而且以 ... 於 factpedia.org