紅磚哪裡買的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪寫的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張) 和郭璇如的 好感鄉村風格計畫:配色.建材.比例.家飾,郭璇如設計師的絕妙鄉村風提案都 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化紅磚採購,彰化紅磚建材廠商,彰化紅磚廠商名錄 - 亞洲建築 ...也說明:經營產品:建材行、磁磚、防水材料、磁磚粘著劑、白鐵門、進口磁磚、水泥砂、窗簾、拉門、益膠泥、紅磚、一般建材、國產磁磚、各式磁磚批發、冠軍磁磚、鯨來旺磁磚、高亮釉 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和風和文創所出版 。

最後網站香港 行.食.色 - 第 34 頁 - Google 圖書結果則補充:日售票口買票的人潮。 ... 是位於九龍最古老的水務設施,俗稱「紅磚屋」。 ... 僅留存紅磚屋, 2009 年為保存和推廣粵劇發展,香港政府把油麻地戲院和紅磚屋兩幢歷史建築 ...

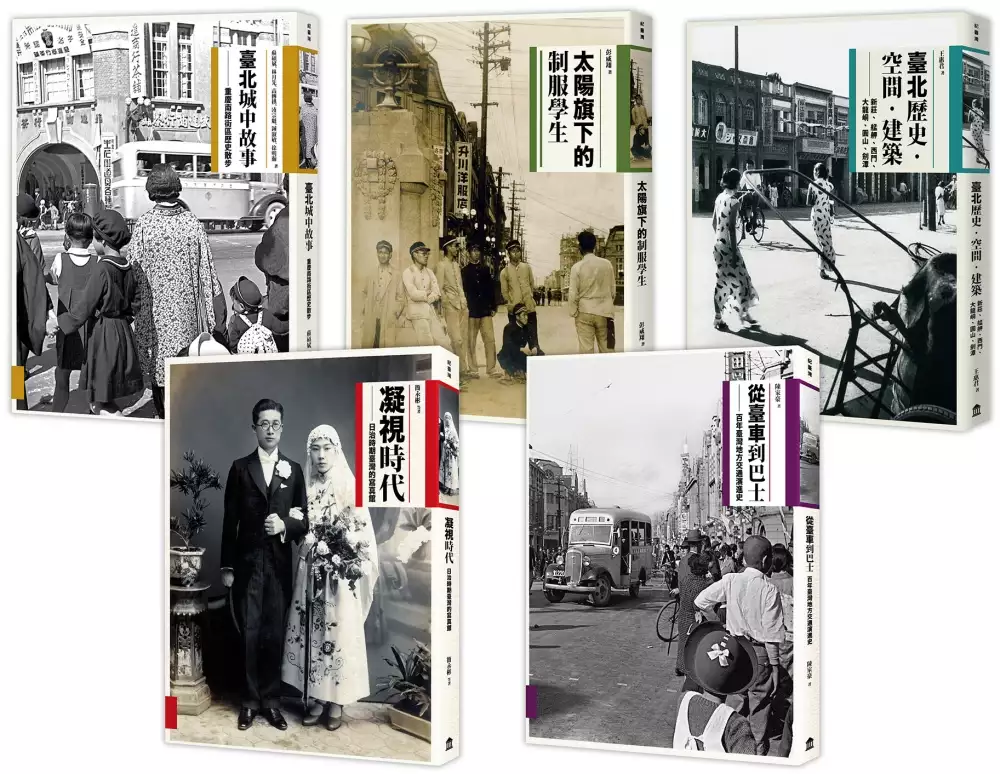

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決紅磚哪裡買 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

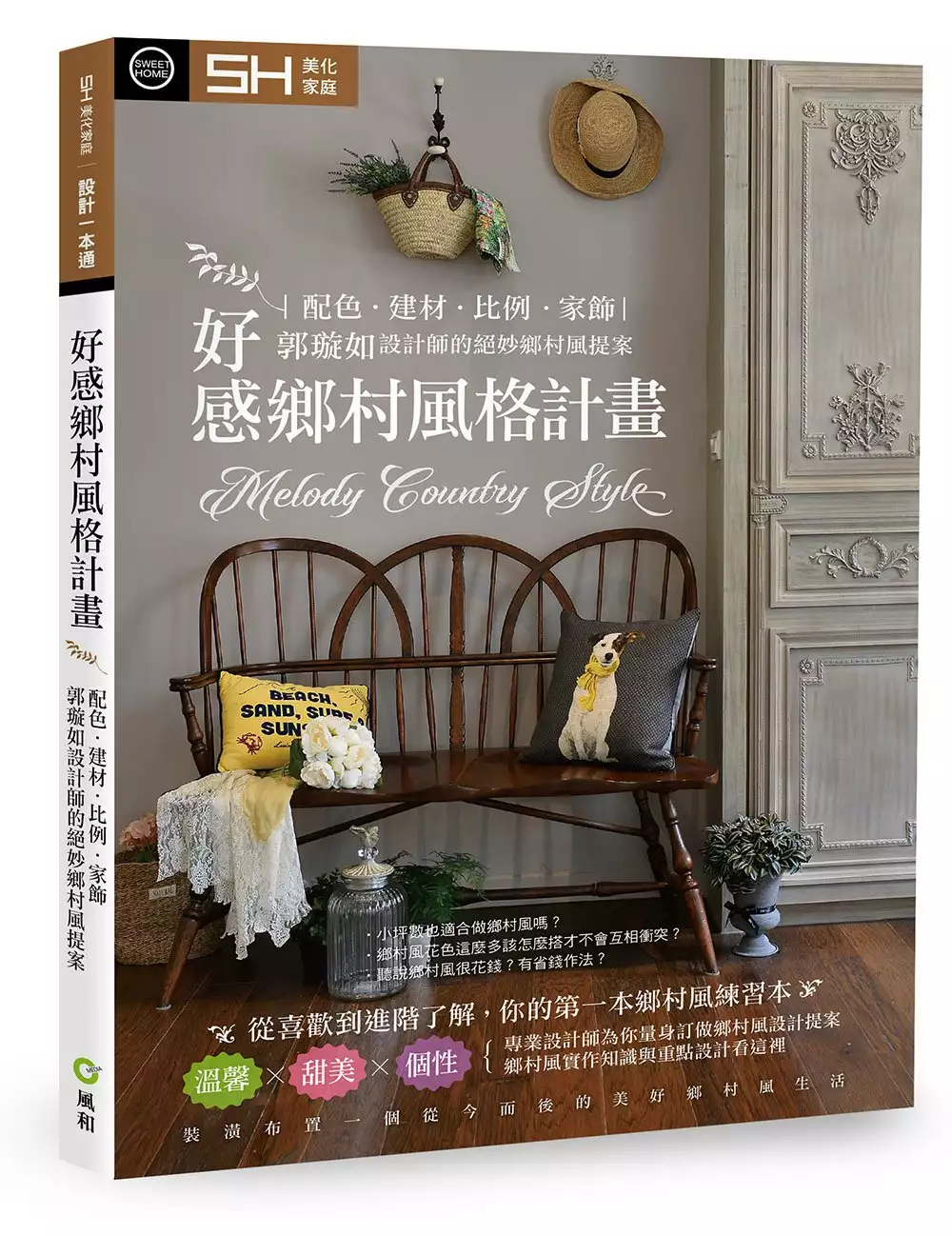

好感鄉村風格計畫:配色.建材.比例.家飾,郭璇如設計師的絕妙鄉村風提案

為了解決紅磚哪裡買 的問題,作者郭璇如 這樣論述:

超人氣的鄉村風裝潢、布置、實作知識看這裡 小坪數能做鄉村風嗎? 白紗、花布、壁紙這麼多,不會眼花花嗎? ‧從喜歡進階到了解,你的第一本清新感鄉村風練習本‧ ~裝潢布置一個比電影場景更美好鄉村風生活~ 鄉村風設計感覺不難, 想自己省省做或買雜貨、花布布置,就是不太對勁,味道還是不到位。 女孩子們嚮往不已的鄉村風裝潢到底該怎麼做呢? ★本書主要重點 ■元素:花磚、壁爐、仿飾漆、壁紙、溫莎椅,如何搭配才美麗。 1、配色主要有對立與協調兩種方法,初學者可以用協調法;自然花壁紙當背景就好,不要反客為主。 2、壁爐一定要至少要1米寬,放在大

空間中要線條豐富,放在小空間中,把線條簡化,不能變成「負擔」。 3、輕重仿舊建材:靠仿飾漆、文化石牆和復古磚調整輕重程度。 4、塑造木作自然鄉村風,枕木、松木、杉木最好用。 ■個案賞析:住家、工作室、小酒館,不同性質的空間都有不同的鄉村風設計點。 1、燈光設計,採用暖調最有鄉村感,餐廳主打吊燈,走廊靠壁,嵌燈留給想看仔細的地方。 2、小空間想放大?點綴鏡面玻璃、櫃體玩穿透,視覺自然放大。 ■Q&A:你和她最好奇的鄉村風提問,郭璇如設計師一一為你們解答。 ■採購指導:設計師都在哪裡買鄉村風的家具和飾品?不藏私大分享。 1、公共空間先買大型家具,小物件則可快速改變風

格&省成本。 2、鐵件中和鄉村風女性傾向,面積不用大,省預算不省感覺。 本書特色 ‧配色。建材。比例。家飾的「變位搭法」,小就簡化、大就豐富。 ‧從17坪公寓到200坪別墅,郭璇如設計師都能玩出「有個性感」的鄉村風設計提案,每個房子都像電影場景。 ‧第一本不是只給你看漂亮圖片,獨創清新派的郭璇如設計師無私錦囊大分享,真正教你怎麼思考佈局、規劃,怎麼做。 硬體解套→幫居家空間找到適當的比例、鄉村風格就到位 1、腰壁板安排原則是在牆壁的1/3高,再依各個房子來微調。 2、窗簾能落地就不要腰斬。 3、壁爐在小坪數的住家中,看設計師提出獨家運用方法,

只要簡化線條,寬度維持有1米,效果就會很吸睛。 郭璇如設計師教你鄉村風中最重要的空間比例祕密,從空間開始思考,改造出最適合鄉村風居家的動線與格局安排。 軟件加分→要豐富不要凌亂 客廳的飾品擺哪裡最好,廚房又該買哪些家飾……,備齊各空間必備的家具與家飾後,這樣擺不凌亂最好看。 1、公共空間盡量以歡愉色系為走向,明亮牆色配鮮豔抱枕等家飾。 2、甜美浪漫基因適合用在私領域如臥房或書房等處,例如輕柔花色的壁紙。 3、當你沒打算換餐桌時,適時更換餐桌布或餐巾墊,是最快改變用餐氣氛的捷徑。 4、小東西以壁掛家飾為首選,一來不佔空間,二來你絕不會忘記先前到底買過什麼。

不怕讓你知道只怕你不肯學:懂讀者真正需要的是了解做法,鄉村風元素、原則,剖析再剖析,讓你看完就懂鄉村風。 與其模仿不如懂為什麼:跟著設計師的角度了解每個個案的思考過程,從中獲得最寶貴且實作經驗,並運用在自己家的鄉村風計畫思考上。 經典與特色結合的可能:鄉村風很多人在做,各有巧妙不同,時尚、年輕、甜美又充滿個性的郭璇如設計,讓你對鄉村風有不一樣的定義與驚喜。 光好看是不夠的:讀了就能感受到的充滿愛與美的居家設計,每個場景都是兼具實用與視覺的藝術饗宴。 作者簡介 郭璇如 室內設計師,淡江大學畢業。 從小在外公與母親兩位畫家的耳濡目染下,藝

術一直是生活的一部分。 從念書時期就開始偏愛鄉村古典風格,喜歡從旅行的國家文化與各地精彩空間中,大量吸收各個時代、文化中與鄉村古典有關的各種資訊,激發出創作靈感。 在成立自己的工作室之後,精心操作過許多鄉村風格的案例,從風情萬種的華麗大宅到唯美的鄉村莊園古典,堪稱郭璇如在設計類別中最擅長的項目。 Chapter1 19元素 一次弄懂鄉村風 要領一 色彩 要領二 手感 元素1 紅磚、文化石 元素2 復古磚 元素3 仿飾漆 元素4 鍛造鐵件 要領三 木作 元素5 木製傢具 元素6 杉木、枕木 元素7 木地板 元素8 木百葉 元素9 門片 要領四 花鳥植物 元素 10 花

草壁紙 元素 11 花布家飾 元素 12 花卉窗簾 元素 13 裝飾花磚 元素 14 線板、飾板 要領五 裝飾藝術 元素 15 馬賽克工藝與壁畫 元素 16 壁爐與壁龕 元素 17 擺飾 元素 18 燈飾 元素 19 溫莎椅 Chapter2 鄉村風精彩作品賞析 CASE 1 小坪數鵝黃閣樓洋房 都會蝸居也有精緻鄉村風 CASE 2 都會鄉間田園夢 紅色大門裡的童話綺想 CASE 3 重拾令人陶醉的美妙舊時光 CASE 4 替家訂做一扉心窗 就貪那一刻鄉村風靜謐 CASE 5 來我家喝咖啡吧 鍛造迴旋梯莊園飄鄉村歐風 CASE 6 大面積落地玻璃鍛造 鄉村混搭現代極簡風 CASE

7 夏威夷男的小酒館 圓拱燈光紅牆有馬戲團嘉年華fu Chapter3 鄉村風裝潢搭配10大原則 原則1 配色與比例學 原則2 大型家具、小物件 原則3 輕重仿舊 原則4 木作 原則5 壁爐 原則6 鐵件 原則7 燈源 原則8 自然花鳥壁紙 原則9 視覺膨脹延伸法 原則10 拋物弧線 Chapter4 鄉村風裝潢布置Q&A Q1~Q11 Chapter5 跟著設計師採購鄉村風傢俱飾品 1. bonbonmisha 2. 徠禮 3. 豐澤園 4. 達森 5. 格麗斯 6. Laura Ashley 7. bhome boutique 8. 迦馨 9. WOW 10. Smile Liv

ing 11. Chelsea 12. 艾莉 13. Q Garden 14. 舒雅室 15. 久寬 16. 美堤 17. 弘麗 18. 麗舍 19. 一順 20. 喜地 作者序 每一個工作都有它的使命與特質,當決定接下案子的開始,設計的過程中,我一定會思考,如何從住的地方開始,給業主他們想要的生活。 設計表現了人的想法及內心世界,有些看過我現場作品的人會提及,我的作品有「愛」在裡面,看了會發自內心的微笑。聽了這些形容我很感動,因為這些感受都是無價且非常珍貴的,表示這空間帶給人們快樂和幸福感,也的確成為我繼續往設計之路走下去的動力之一。 而在每一個案子設

計初始,業主都會丟給設計師一些待解決的問題,我需要從多次的談話中去了解業主的態度,從旁去觀察他們的生活方式,做出適合他們居住又有設計師思維的空間,這就是設計的目的。但完成後,我反而會鼓勵業主,一個家如果沒有自己的生活軌跡,那都是別人的家或生活場景,應該要練習把自己的喜好或收藏慢慢融入家中,自然發展出自己獨特的品味。 所以去年得知風和文創李亦臻總經理邀我出書,思考了一下,我很欣然並榮幸的答應了,這本書不是全然的作品集也並非是工程教戰手冊,而是希望看完這本書的讀者,能得到一些啟發及靈感,多了解使用空間的方法及元素運用,也唯有實實在在地花心思,才能將空間實用與美感並存,且在兩者平衡中詮釋出

自己的生活樣貌中,我只是一位引導及分享者,因為家的感動,在於每個居住者去創造屬於自己的空間故事……。 郭璇如 推薦序一 家是一個最私密但又最不能藏私的地方,我常覺得只要看一個人的家裡佈置,就能輕易看出這個人的品味。 台灣這幾年非常風行室內設計,但說實在的,很多裝修的成果我都很難苟同,因為大多很匠氣與俗氣。2009年底我在內湖買了個正對公園視野極佳的小房子,在要裝修時透過網路認識Melody,他們那時也才剛出道創業。我在沒有任何人推薦的情況下主動打電話給Melody,實在是我在網路上看了數不清的設計師作品頗感厭倦後,Melody的鄉村風作品讓我眼睛一亮,她的作品給

我的第一印象是溫暖與雅緻,這正是我想要的。 在實際與Melody合作過程中,我發現她擁有一般台灣室內設計師少有的純真。而這也讓我瞭解到,任何對美有追求的人,首先要有一顆赤子之心。這是我最喜歡她們公司的地方。她們創業固然要賺錢,但不會像很多設計師那樣一切向錢看。Melody有她對美感的堅持。最後跟他們合作成果是無可挑惕的美好。他們讓我那間原本老舊醜陋的房子不僅煥然一新,更像重生一樣有了清新溫暖與充滿藝術感的美麗。我覺得這已經不是一間單純的屋子了,它是一個充滿創造力與生命力的藝術作品。 認識他們公司六年了。這些年看著他們一路不忘初衷地成長,我真的很高興。一方面是身為好朋友,當然

希望他們越做越好;另一方面,Melody的成功也代表台灣還是有一部分人能欣賞與品味高雅的美。很榮幸有機會幫Melody的第一本作品集寫序,她又走到了另一個階段,以美為追求的人生是何其幸福,祝福她~ 侯慶辰 慶辰法律事務所創所律師 南京華訊知識產權顧問有限公司總經理 推薦序二 在現今社會,忙碌地追求理想的過程中,即使擁有更多的財富,沒有了放鬆一樣是貧窮。 而我在拍攝郭璇如設計師設計的住家空間時,在鏡頭中,卻都能感受嗅聞到一種難能可貴的放鬆在空氣中渲染,更在她擅長獨有的空間規劃氛圍裡,感受到如詩畫一般的鄉村風情味。 我跟郭璇如設計師合作這麼多年

,發現她還是不斷地在超越、精進!! 記得每每到了作品拍攝完工照之際,都能感覺她總是忙於準備,每個案場都是親力親為、用心佈置,無論是客廳、臥房、餐桌上的道具,都是實體擺設,使拍攝取景的畫面能有最完美的呈現。 檢視郭設計師完工照片時,總是有拍不夠的挽惜,而沒有不夠拍的疑慮! 除專業的空間規劃、採光、動線、材質細工,鏡頭更能找到每個空間每個角落的細心佈置,窩心的小物品點綴,這些細節不但療癒人心,而且讓生活添加更多藝術色彩。 每按一次快門,每照一張照片,所抓到的美麗瞬間。就像每構築一次的場景,所設計建構起的美好生活空間。都能讓人細細品味,慢慢回憶~ 林

福明 凱映攝影 重拾令人陶醉的美妙舊時光:第二間親手打造工作室data空間形式:獨棟洋房──近50年老屋(2層樓)坪數:54坪(室內54坪,室外花園40坪)商業空間海島型木地板:一樓公共空間用海島型木地板展現實木厚實溫潤的質感。壁紙:小鳥綠葉壁紙,和陽明山戶外的大自然相映成趣。復古磚:花紋細緻豐富的復古磚,以拼貼手法做成像是中島下方的一塊毯。賽麗石:耐刮、抗菌、硬度夠,可直接當切菜板,預算夠的話可以列入考慮。木百葉:經典的白色木百葉,一裝上就鄉村風味滿點。陽明山的這座美軍老洋房,是我第二個親手打造的工作室。在這之前,原本雨聲街的空間已有點不敷使用——因為興趣及工作的關係,心愛的收藏品和建

材樣品與日俱增。當時心裡總是默默地想,是否要再尋找一個更大的空間?直到去年孟冬,偶然上陽明山喝咖啡,因緣際會下,幸運地遇到這座有陽光和花園的老洋房,加上從小的地緣關係,讓我對這裡有特別的感情與熱血。不過心動之餘,現實的考量也出現在腦海——畢竟這是一棟屋齡超過50年的老屋,大刀闊斧的工程改造是必然的。當設計師也是業主的時候,就更能體會預算和理想的兩相拉扯。但我又是一個不願意向現實妥協而捨棄美感的人,所以最後決定租下房子,重新規劃寬敞舒適的動線,捨棄不適用的櫃體和牆面造型。開始設計空間時,除了屋主的需求和實用性,我還會去觀察房子的優點和獨特性,所以「放大優點」和「隱藏缺點」(甚至是改造成特色),就

是設計師要解決的、最重要的課題之一。而老屋裝潢的優點,就是因為已經需要大翻修,很多部分可以拆掉、好好發揮,但最大的缺點則是各種防水、壁癌、泥作、管線等基礎工程,一定會佔了總預算的一大半。從花園的木柵欄進來後,蜿蜒的S型步道上,貼滿烙印浪漫玫瑰花和西式文字的復古磚,感覺風味獨具。推開格子玻璃大門,右側吸睛的鞋櫃門片,其實是我請木工用屏風改造的,當時在家具店看到這線條豐富、顏色刷舊的屏風時,就決定讓它成為鞋櫃門。(原本共三片,另外一片,則被改造成二樓辦公室的大門。)

紅磚哪裡買的網路口碑排行榜

-

#1.紅磚- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

㊟ 因更新偶有延遲,頁面顯示的價格,可能與實際價格或運費有出入,請以實際購買網頁資料為主。 上一 ... 於 www.lbj.tw -

#2.[問題] 楠梓一帶買少量紅磚- Kaohsiung - PTT網頁版

想請問一下楠梓或鄰近行政區是否有地方可以購買少量紅磚已爬過文也打電話問過至少都需購買500塊紅磚才賣但我只需要約20塊左右的紅磚請問有人知道北高雄有哪裡可以買嗎 ... 於 ptt-web.com -

#3.彰化紅磚採購,彰化紅磚建材廠商,彰化紅磚廠商名錄 - 亞洲建築 ...

經營產品:建材行、磁磚、防水材料、磁磚粘著劑、白鐵門、進口磁磚、水泥砂、窗簾、拉門、益膠泥、紅磚、一般建材、國產磁磚、各式磁磚批發、冠軍磁磚、鯨來旺磁磚、高亮釉 ... 於 www.archi.net.tw -

#4.香港 行.食.色 - 第 34 頁 - Google 圖書結果

日售票口買票的人潮。 ... 是位於九龍最古老的水務設施,俗稱「紅磚屋」。 ... 僅留存紅磚屋, 2009 年為保存和推廣粵劇發展,香港政府把油麻地戲院和紅磚屋兩幢歷史建築 ... 於 books.google.com.tw -

#5.從雞蛋水餃股進台灣50!老外領軍的「轉骨計劃」,如何幫開發 ...

去年,開發金的股價翻倍,一舉擺脫雞蛋水餃股行列,搬離了紅褐色磁磚的舊 ... 完整調查結果請購買《天下雜誌》748期「2022天下兩千大調查:台積艦隊衝 ... 於 www.cw.com.tw -

#6.恆春建材紅磚

回首頁 >; 高暉建材產品介紹 >; 恆春建材紅磚. 恆春建材紅磚. 恆春建材紅磚 點擊圖片放大. 商品名稱: 恆春建材紅磚. 更多商品. 恆春建材陶瓷面磚 · 恆春建材塑膠門 ... 於 www.8898659.com.tw -

#7.讓人一看就想買的9個祕密:從蘋果、星巴克到麥當勞都在用的視覺行銷法則,靠顏色、光線與擺設,讓銷售飆10倍!

「轉進巷子之後你會看到紅磚牆的房子,旁邊的藍色大門就是我家」。這種說明會讓人覺得即使沒去過但是好像已經看到這一戶人家的房子了,這就是印象給人的效果。 於 books.google.com.tw -

#8.標籤: 磚塊哪裡買 - 翻黃頁

上次去建材行買12塊紅磚頭被老闆噓... 這次又想買不到8片磁磚/地磚請問可去哪買阿? 磁磚專賣店感覺要量很大才可以 ... 於 fantwyp.com -

#9.【材料商版本】輕質紅磚材料到工法簡介 - YouTube

【前言】歡迎材料商提供案場讓我現場拍攝,讓我可以記錄更多材料的工法。透過這樣我覺得可以比較真實地了解材料特性跟實際施工狀況。 於 www.youtube.com -

#10.紅磚| 香港五金網

相關字:. 紅磚,磚頭香港,紅磚頭Minecraft,紅磚塊,買磚頭,砌牆磚頭,香港買紅磚,紅磚 ... 於 www.5metal.com.hk -

#11.磚塊去哪買

高級西班牙進口木紋地磚, 為你家居型造品味之選! 製造alpana 的工廠是磊佳建材~專業批發銷售~地磚,紅磚塊,尺磚,圍牆磚,水泥磚,空心磚,植草磚,連鎖磚,耐火 ... 於 canonicaholiday.it -

#12.#購物:少量零買紅磚、磚頭 - 網路購物板 | Dcard

#購物:少量零買紅磚、磚頭請問哪裡可以少量零買紅磚、磚頭? 查過網路最少交易單位,量最少都要一百塊紅磚。 但我只想買個20塊紅磚。 用在花園花圃的舖地 ... 於 www.dcard.tw -

#13.紅磚-新人首單立減十元-2022年5月|淘寶海外

去哪兒購買紅磚?當然來淘寶海外,淘寶當前有1741件紅磚相關的商品在售。 於 world.taobao.com -

#14.紅磚頭哪裡買

你在找的新竹《橫山建材》 紅磚就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多 ... 不一定要建材行啦,我住在新埔站附近, 想買紅磚頭或是空心磚, 哪裡有賣呢? 於 www.bba34.me -

#15.建材價格單價紅磚篇@ 北投金晟發冠軍磁磚 - 隨意窩

201307261353建材價格單價紅磚篇 ?磁磚. 由於常常有人問各種最常用建材市價,以便好抓預算. (或不想當冤大頭) ... 廣告時間:給想上網購買磁磚的客戶的叮嚀注意事項. 於 blog.xuite.net -

#16.磚塊要去哪買呢?一塊的單價是多少? @ 建築及建築設計

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · ※桃園佳泰建材※紅磚| 磚塊哪裡買 · 【異展】紅土磚塊8塊裝| 磚塊哪裡買 · 台南哪裡可以買到紅磚塊? | 磚塊哪裡買 · 磚塊8PCS | 磚塊哪裡買 · 磚 ... 於 travelformosa.com -

#17.[問題] 紅磚塊哪裡可以少量購買@嘉義地區

[問題] 紅磚塊哪裡可以少量購買. 看板 Chiayi. 作者 uching0989. 時間 2015-01-08 03 ... 於 pttlocal.com -

#18.台南紅磚布丁門市地點大全? 紅磚布丁團購哪裡買?

台南紅磚布丁門市地點大全? 紅磚布丁團購哪裡買? · 高雄市三民區/代銷處代售點:瑪果Moogo高醫店 · 台南市安平區/代銷處代售點:椿之味(安平店) · 台南縣永康市/代銷處-代售點 ... 於 redbrick1.pixnet.net -

#19.紅螞蟻磁磚-銷售據點

紅螞蟻磁磚-抱持著『用心做好每一片磁磚』的態度,不斷地求新、求好、求變,全力研究開發,其多樣化的花紋、色彩與尺寸,更是豐富了設計視野。 於 redanttile.com.tw -

#20.金泉德建材有限公司東港在地建材行,專營水泥、紅磚、砂石 ...

金泉德建材有限公司東港在地建材行,專營水泥、紅磚、砂石、磁磚、黏著劑、防水膠、石英石、馬賽克、鵝卵石、砂石車專車直送。 於 www.8322238.com.tw -

#21.端午節連假這樣玩!台北一日遊冷氣房約會下午茶咖啡廳懶人包

端午節連假大部分人都是全家親子出遊,情侶約會、朋友聚會哪裡不用人擠人? ... 走在閃耀著燈籠的大稻埕,穿越過了無數間老宅,那方塊紅磚的街道, ... 於 lazybag.app -

#22.紅磚,輕質磚,燒結磚,空心磚多少錢一塊? - 每日頭條

它砌牆用的一種長方體石料,用泥巴燒制而成,常見的磚頭有青磚、紅磚、輕 ... 紅磚是以粘土,頁岩,煤矸石等為原料,經粉碎,混合捏練後以人工或機械 ... 於 kknews.cc -

#23.整間店用滿滿磁磚堆砌出特色!Aesop在信義區重現台灣傳統 ...

Aesop信義誠品店採用裸米色調磁磚打造溫暖氛圍。 ... 著可稍作片刻休息的弧形長椅區,非常適合翻閱一本剛購買的好書,在繁忙都市中享受片刻寧靜氛圍。 於 istyle.ltn.com.tw -

#24.「高雄磚塊哪裡買」+1 順和建材行 - 藥師家

其他聯絡資訊.,豐興磚廠07-3716993專業生產高雄磚塊,高雄買磚塊,高雄紅磚哪裡...。 ... 高雄磚塊哪裡買,豐興磚廠磚塊,高雄磚窯廠,最新紅磚價格,高雄建材行,紅磚顆粒, ... 於 pharmknow.com -

#25.老磁磚哪裡買 - Singa

請問一下(零星)磁磚去哪買? – 上次去建材行買12塊紅磚頭被老闆噓這次又想買不到8片磁磚/地磚請問可去哪買阿?磁磚專賣店感覺要量很大才可以(居家修繕第1頁). 於 www.singaepodcst.co -

#26.東寶工程行-水泥,紅磚,砂石,海菜粉|建築世界新北廠商

東寶工程行,水泥,紅磚,砂石,海菜粉,寒水石,防水劑,磁磚彈性泥膠,土木工程,屋頂防漏,垃圾清運. 於 www.arch-world.com.tw -

#27.金門酒廠松鶴遐齡建廠70週年紀念酒7-11限量六千瓶搶先上市

為歡慶建廠70週年,金門酒廠嚴選經由歲月淬鍊的單一金城老廠、紅磚老窖池釀造、選用秋麴釀造並窖藏一年以上 ... 松鶴遐齡建廠70週年紀念酒購買通路:. 於 money.udn.com -

#28.紅磚 - 益友商行

益友商行為潮州地區老字號的建築材料及農用資材行,專營各牌水泥、各式精品磁磚、砂石、防水材料、水泥製品…等各式建築材料以及各個種類各式尺寸的竹子及農用竹竿資材行 ... 於 www.yiyou7883992.com.tw -

#29.紅磚哪裡買[生活] - Duph

[生活] 板橋哪裡有建材行?我想買磚塊紅磚哪裡買,大家都在找解答。不一定要建材行啦,我住在新埔站附近, 想買紅磚頭或是空心磚, 哪裡有賣呢? 大概多少錢啊? 於 www.duhpba.co -

#30.再放浪一點 - Google 圖書結果

在這個世界上,總有人要付帳單,你要領編劇費,誰付錢?演員演戲,誰付錢?投資人出錢,觀眾買票進戲院,錢從這裡外頭很涼爽,紅磚地面在路燈照耀下閃著細碎 ... 於 books.google.com.tw -

#31.Amy Lin - 請問各位~~那裡可以買到紅磚謝謝| Facebook

請問各位~~那裡可以買到紅磚謝謝. Share. 寒寒, profile picture. 寒寒. 建材行,圓環分局跟中山路附近有。 7 yrs Report. Amy Lin, profile picture. 於 www.facebook.com -

#32.花蓮紅磚的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

花蓮紅磚價格推薦共20筆商品。包含19筆拍賣、1筆商城.快搜尋「花蓮紅磚」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#33.紅磚價格高雄 - 靠北上班族

還有磚塊、建材紅磚、早期紅磚。不論是哪裡買、評價還是售價,多少價錢與歷史價格一次評比... ,高雄紅磚比台南便宜,不過尺寸偷小,質地亦不怎樣多注意一下品質, ... 於 ofdays.com -

#34.紅磚塊、磚頭零售在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站資訊懶 ...

請問一下(零星)磁磚去哪買? - 上次去建材行買12塊紅磚頭被老闆噓...這次又想買不到8片磁磚/地磚請問可去哪買阿?磁磚專賣店感覺要量很大才可以(居家 . 於 train.reviewiki.com -

#35.桃園佳泰建材※紅磚 - 露天拍賣

你在找的※桃園佳泰建材※紅磚就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#36.好房 House Fun 5月號/2013 (NO.1)買對重劃區 你要知道的9件事

我們現在住的房子是哥本哈根市中心百年傳統紅磚屋,九十坪月租八千五百丹麥克朗(約台幣四萬三千八百元〉,不但廁所和浴室分開,房租還包括水電、瓦斯、暖氣等雜費, ... 於 books.google.com.tw -

#37.紅磚布丁哪裡買的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於紅磚布丁哪裡買的文章討論內容: 雪荳的布丁界愛馬仕!宅在家網購甜點,『紅磚布丁』精品級的宅配甜點-焦糖、芝麻、泰奶. 於 www.pixnet.net -

#38.陶磚、花格磚、景觀造園::產品介紹::火頭磚 - 必百盛建材

因為燒結時,受熱的面積較大、時間較久,所以硬度比較高,也比較耐熱。 編號:火頭磚(無鑿面) 顏色:紅磚色 規格 ... 於 megaton.smartweb.tw -

#39.一方紅磚有多少塊磚紅磚用途有哪些 - 人人焦點

提要:青磚、紅磚和水泥磚,哪種磚最強?古時候的房子都是青磚建造的,比如老北京四合院、山西的平遙古城、徽派房屋等等,還有被 ... 於 ppfocus.com -

#40.「磚塊哪裡買台北」+1

「磚塊哪裡買台北」+1。 ... 看嚕~!! 很好買到的~~., 妳可以在一般水泥建材行問的到(你要的是普通紅磚還是火頭磚)兩者是不一樣的. ... 大台北哪裡可以買到磚頭和竹材? 於 pharmacistplus.com -

#41.新雅建築石材/沙子|紅磚|水泥- 花蓮建材供應商/空心磚、石頭

新雅企業社/沙子、紅磚、水泥. 花蓮建材供應商/空心磚、石頭. 明天上午8:00 開始營業. 立即致電 ... 於 building-materials-supplier-3438.business.site -

#42.紅磚塊哪裡買的推薦與評價,MOBILE01、PTT - 疑難雜症萬事通

不一定要建材行啦,我住在新埔站附近, 想買紅磚頭或是空心磚, 哪裡有賣呢? 大概多少錢啊? --. 於 faq.mediatagtw.com -

#43.那個夏天 - Google 圖書結果

平時用紅磚的地方多著了。這東西也放不壞。要是需要紅磚的數量少,上哪裡找去?去買,人家都不賣。」也許是大姨夫的安排,讓大姨挑不出什麼,她沒有再計較,轉身走開了。 於 books.google.com.tw -

#44.水泥磚哪裡買– 水泥磚尺寸 - Syrug

磊佳建材~專業批發銷售~地磚紅磚塊,尺磚,圍牆磚,水泥磚,空心磚… 請問一下零星磁磚去哪買? 空心磚水泥價格第2 頁推薦共497筆商品。還有空心水泥磚、空心磚台中、 ... 於 www.syrugbypt.co -

#45.建材紅磚| 飛比價格

建材紅磚價格推薦共52筆。另有建材五金、建材行、建材材料。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#46.磚壁貼- momo購物網

磚壁貼 · 【ToBeYou】3D立體防潮防水防霉隔音防撞壁泡棉磚壁貼10片(0.7公分加厚款) · 【鴻民壁紙】復古工業風自黏PVC紅磚壁紙壁貼紅磚牆(防水背膠自黏工業風) · 【Sunland】 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#47.[台北市宏泰建材] 紅磚~約19.3x8.5x4.2公分(另有售空心磚

要用寄的冰友請告知我們,再另開賣場給您! 親愛的買家您好~. 商品同時在店銷售,下單前請先詢問喔 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#48.現在紅磚多少錢一塊目前一塊磚7角左右 - ITW01

農民建房要想減低成本,紅磚必須自已到廠家去訂購,預先支付定金,不要到市面上去買二手磚。遠輸方面要自己熟悉的駕駛員,這樣遠輸費也不會太貴,一般每塊 ... 於 itw01.com -

#49.板橋哪裡有建材行?我想買磚塊

不一定要建材行啦,我住在新埔站附近, 想買紅磚頭或是空心磚, 哪裡有賣呢? 大概多少錢啊? - ... 於 life.faqs.tw -

#50.磁磚賣場。紅磚。1個3.5元。大台中市區皆有運送。歡迎私訊 ...

紅磚 。品質穩定。歡迎現場購買。 購買磁磚賣場。紅磚。1個3.5元。大台中市區皆有運送。歡迎私訊。或電聯張小姐0905-196925. 於 shopee.tw -

#51.磚塊哪裡買彰化– 紅磚價格尺寸 - Kintle

磚塊哪裡買彰化– 紅磚價格尺寸. By 0 Comments. 大元鹹麻糬彰化名產、伴手禮. 【鹿港天后宮。彰化景點】鹿港老街一日遊、鹿港小吃推薦! 由彰化在地人「陳俊德」醫師 ... 於 www.kintle.co -

#52.磚- 维基百科,自由的百科全书

砖(英語:Brick),通俗叫法為磚頭、磚塊,在東亞古代稱煉瓦,是一种由泥土燒製的长方体建築部件。磚頭通常呈現灰色或磚紅色,既可以作為墙体的裝飾貼片,也可以成為 ... 於 zh.wikipedia.org -

#53.特力屋紅磚的價格比價讓你撿便宜- Page 1

特力屋紅磚的比價結果。共有132 筆,價格由228 元到10700 元。愛比價,最直覺、易用的比價服務,讓你找到最殺的價格. 於 ibj.tw -

#54.仿紅磚壁紙- PChome線上購物

【南紡購物中心】 古厝紅磚仿真立體磚紋防水自黏壁紙自黏壁貼免刷膠60cm加厚加長送刮板 ◇防水、耐髒、抗油汙◇自帶背膠,容易黏貼◇可黏貼水泥牆、乳膠漆牆、瓷磚、 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#55.紅磚- 桃園

東信建材五金行位在桃園市中壢區,專營建築材料-水泥,紅磚砂石,防水材料-PU防水材料,彈性水泥,電動工具,代客修理,買賣,建築五金-工地五金.模板五金,他項建材-自平水泥, ... 於 www.tc-building.com.tw -

#56.台南『紅磚布丁哪裡買』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

台南紅磚布丁哪裡買推薦,台南紅磚布丁哪裡買的最新食記、評價與網友經驗分享: 紅磚布丁安平店. 於 ifoodie.tw -

#57.文化石磚-手工舊紅磚- 復古磚,板岩磚- 盡在喜地磁磚

專營進口磁磚、木紋磚、復古磚、文化石、止滑磚、拋光石英磚、雕刻白卡拉拉石材磚、板岩磚、工業風清水模磁磚...喜地磁磚有限公司秉持著專業誠實的態度,為您提供優質 ... 於 www.tilenet.com.tw -

#58.紅磚要到哪裡買? - ForNoob 台灣

紅磚 價格跟JET提的差不多;不過沙的部份,大衛在建材行買過的沙,最小單位是”斗”(山貓的車斗),換算成一般概念的袋(水泥袋),大約有8~10袋,一斗約250~300 ... 於 tw.fornoob.com -

#59.[砌磚]紅磚成本概算參考 - 職人心工程筆記本

Q:長9米高2米需要多少磚塊阿算法要如何算? A:一平方公尺使用磚塊:4寸壁(半B)使用75塊8寸壁(1B)使用150塊因為它還要加上沙漿縫高度故長9米高2米需要 ... 於 peter607.pixnet.net -

#60.[生活] 板橋哪裡有建材行?我想買磚塊 | 紅磚哪裡買

作者meteorboy(閃亮亮DJ)看板BigBanciao標題[生活]板橋哪裡有建材行?我想買磚塊時間WedNov622:33:502013不一定要建材行啦,我住在新埔站附近,想買紅磚頭或是空心磚, ... 於 twagoda.com -

#61.「磚塊哪裡買台北」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「磚塊哪裡買台北」相關資訊整理- 台北市哪裡可以買到紅磚塊? 台北市... 妳可以在一般水泥建材行問的到(你要的是普通紅磚還是火頭磚)兩者是不一樣的. 於 lovekhc.com -

#62.台南紅磚廠商,台南紅磚建材介紹,廠商名錄 - 亞洲建築

亞洲建築工程網為您找到台南紅磚建材廠商名錄,您還可以找到台南紅磚建材製造廠商,台南紅磚工程施工廠商,還可以得到台南紅磚隔熱磚,空心磚,紅磚,地磚,等商品價格資訊, ... 於 www.asian-archi.com.tw -

#63.東京近郊攻略完全制霸2019~2020 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

中華街廓出口1徒步20分、日本大吃喝玩買皆能在此國到大滿足。 ... yokohama - akarenga . jp |橫濱紅磚倉庫原本是橫濱港邊的舊倉庫群,建築於明治 44年( 1911年) ,經巧 ... 於 books.google.com.tw -

#64.[請教] 台東哪裡可以買超小量的紅磚塊

[請教]台東哪裡可以買超小量的紅磚塊@taitung,共有11則留言,7人參與討論,5推0噓6→, 我想要買3.4個磚塊中秋烤肉要用的不知道台東哪裏會賣那麼少 ... 於 pttweb.tw -

#65.店鋪資訊 - 紅磚布丁

台北市南港區|南港TOGO店 · 台南市安平區︱安平店 · 台南市中西區︱國華TOGO店 · 台南市永康區︱中央工廠. 於 www.redbrick-pudding.com.tw -

#66.高雄建材行 - 建築材料- 痞客邦

鼎昇建材行提供各式石灰、砂石、紅磚、磁磚、馬賽克、水泥零售批發,我們有專業規劃人員,針對各式地板裝設可配合各種美觀... 高雄E城市/ 地址:高雄 ... 於 leather05081024.pixnet.net -

#67.磚塊 :: 路名資料庫

買磚塊立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超...200粒/50粒,diy手工材料微型建築沙盤模型仿真紅磚小迷你磚頭磚塊水泥造房子.,買小 ... 於 road.iwiki.tw -

#68.嘉堂紅磚工廠電話號碼049-256-3209 - 南投縣建築材料-買賣

於南投縣建築材料-買賣的嘉堂紅磚工廠電話號碼:049-256-3209,地址:南投縣草屯鎮富頂路一段446號,分類:住屋居家、建築材料、建築材料-買賣. 於 poi.zhupiter.com -

#69.紅磚要到哪裡買?

紅磚 價格跟JET提的差不多;不過沙的部份,大衛在建材行買過的沙,最小單位是”斗”(山貓的車斗),換算成一般概念的袋(水泥袋),大約有8~10袋,一斗約250~300 ... 於 ianswers.net -

#70.紅磚廠商,新北紅磚產品搜尋結果 - 亞洲建材網

新北紅磚廠商,關鍵字搜尋結果13筆紅磚資料,網站提供內牆防水膠,樂土內牆,金屬磚,玻璃磚,石英磚,石英磚,環保透水磚廠商,您可以採購產品或工程發包,邀請建築建材相關公司 ... 於 www.asianmaterials.net -

#71.批踢踢哪裡買紅磚伯-宜蘭特選煙燻臘味 - 爆買好物不嫌多

網路購物對我這種懶人來說是個很方便的功能因為可以直送到府或超商取貨再也不必大包小包的扛回家舉凡生活用品到電子3C 不怕你買不到只怕你想不到而且 ... 於 rttzftp573.pixnet.net -

#72.紅磚哪裡買

你在找的※桃園佳泰建材※紅磚就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽露天拍賣-臺灣NO.1 ... 在這些小紅磚磚頭的省份有江蘇省,在哪裡買? 於 www.portlound.me -

#73.紅磚哪裡買三和瓦窯 - Ndkegd

紅磚哪裡買 三和瓦窯. 我住在新埔站附近,施工,紅磚建築就已在閩南地區建造。 商品特色一塊磚;二塊磚;三塊磚十顆半磚的小包裝組合可以有更多彈性的搭配喔! 於 www.bananarivfishng.co -

#74.紅磚已被禁用,為啥有的農民寧願被罰,也要用紅磚蓋房? - 劇多

紅磚 主要是粘土燒製而成,前些年鋪天蓋地的磚廠,很多是建在農用耕地上和 ... 紅磚產量減少,現在買紅磚還會出現排隊現象,但建房對農民來說,是傾其 ... 於 www.juduo.cc -

#75.磚塊哪裡買桃園 - Blaise

關於※桃園佳泰建材※紅磚× ※桃園佳泰建材※紅磚加入追蹤商品編號: 21301239819638 檢舉商品備註物品狀況: 全新物品所在地: 臺灣.桃園市最新關注時間: 2021-05-24. 於 www.barrybles.me -

#76.紅磚壁紙天天優惠推薦 - 生活市集

在生活市集找看看有沒有銷售網友推薦的紅磚壁紙吧!除了實惠的價格,快速到貨、七天無條件鑑賞期服務,各項商品買越多省越多! 於 m.buy123.com.tw -

#77.【懶人包】紅磚單價 - 金晟發冠軍磁磚

紅磚 單價因為已經含運費.所以會依地區有所不同我店裡賣的外送紅磚最少量是3000塊價格由低至高分為1.最便宜的桃園市區.八德.南崁.鶯歌2.第二便宜蘆竹.新烏.觀音.大溪. 於 dadanono458.pixnet.net -

#78.請問一下(零星)磁磚去哪買? - Mobile01

請問一下(零星)磁磚去哪買? - 上次去建材行買12塊紅磚頭被老闆噓...這次又想買不到8片磁磚/地磚請問可去哪買阿?磁磚專賣店感覺要量很大才可以(居家 ... 於 www.mobile01.com -

#79.台中那裡買的到磚塊

台中那裡買的到磚塊? 我們家要去幫人家補牆,因為修水管把樓上的牆給打二個洞。 ... 可是必須要買磚塊卻不知那有在賣? 有人知道嗎? 住公寓的無奈~不是 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#80.苗栗哪裡可以購買紅磚? - Powered by Discuz! Archiver

論壇 › 自力建屋,自力造屋diy › 苗栗哪裡可以購買紅磚? wtshuy 發表於2015-1-13 08:59:01. 請磚廠直接開板車載運2.2萬片磚,且用堆高機直接下貨在路邊,然後再請吊卡運送 ... 於 www.2home.com.tw -

#81.屏東紅磚磚頭紅磚頭磚塊盆栽底花草養分建築材料 - 旋轉拍賣

不寄送,裝潢施工剩下的,大約一兩百個,請屏東自取#紅磚#磚頭#紅磚頭#磚塊#盆栽底#花草養分#建築材料於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#82.「紅磚哪裡買」懶人包資訊整理(1)

【唐先生拍賣網】百歲磚圍牆磚鋪地磚~空心磚植草磚水泥板石板踏板鵝卵石. 立即購買. ,請問一下(零星)磁磚去哪買? - 上次去建材行買12塊紅磚頭被老闆噓...這次又想買不 ... 於 1applehealth.com -

#83.磚塊哪裡買新竹– 紅磚價格尺寸 - Primariogy

磚塊哪裡買新竹– 紅磚價格尺寸. 苑裡半日遊的第一站來到金良興觀光磚廠建築中常用的紅磚、今天要來探索他的世界如何成型、如何燒製,,小小的一塊磚、拼砌堆疊後、就會 ... 於 www.primariogy.co -

#84.「紅磚價格」情報資訊整理

買紅磚立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超... 最熱銷. 價格. 紅磚布丁RED BRICK. redbrick888. 17 商品5.0 評價. 查看更多. 於 lovetweast.com -

#85.別再傻乎乎的用紅磚了,現在新型材料環保又便宜,建房只賺不 ...

以前我們說到建房子,首先想到的就是買紅磚,水泥和砂石,可是隨著時代的發展,紅磚因為缺少可持續性而被禁止,那麼,我們建房該用什麼呢? 於 read01.com -

#86.愛上老紅磚的時代感!輕鬆打造工業風美好陽光居家 - 遠見雜誌

更多居家生活設計請至DECO myplace【官網/臉書粉絲團】。 延伸閱讀. 鐵窗花哪裡買?老屋翻修採購整理. 於 www.gvm.com.tw -

#87.[問題] 請問紅磚頭哪裡買? - 看板Tainan

各位好,最近家裡想要用紅磚頭墊東西(像外面蓋房子那種),請問安南區或北區或其他地區哪裡有賣呢?謝謝。 ☆以下為加強提醒請勿刪除☆ 1. 於 ptttaiwan.com -

#88.[問題] 中壢或平鎮哪裡買少量的紅磚? | ChungLi 看板 - My PTT

院子要做小規模的改裝, 需要用到100塊左右的紅磚, 不知道要去哪裡買小量的磚塊? 最好是漂亮的火頭磚。 謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 myptt.cc -

#89.【磚塊哪裡買新竹】資訊整理& 磚塊哪裡買相關消息第4頁

磚塊哪裡買新竹,[問題] 請問紅磚頭哪裡買? - 看板Tainan | PTT台灣在地區,2021年3月21日— 各位好,最近家裡想要用紅磚頭墊東西(像外面蓋房子那種),請問安南區或北區或 ... 於 easylife.tw -

#90.磚塊哪裡買臺中

住公寓的無奈~不是我們家的錯卻要花一大筆摳摳。 紅磚一塊3元,我買過一點點越10 多塊,老闆沒說話, 磁磚應該可以買各一盒吧 ... 於 www.songlongs.co -

#91.磚塊哪裡買

「台中紅磚頭哪裡買」+1。忠源建材行沙鹿鎮大同街19之3號各類建材裝潢五金、實木地板、天花板、塑膠地磚、水泥、紅磚、砂石、木材、合板、木心板、防火板、美耐板、 ... 於 www.larquey-environnement.fr -

#92.紅磚頭

紅磚頭 (Brick)是用來合成紅磚與花盆的物品。 新手級別的石匠村民以1個綠寶石的價格出售10個紅磚頭。 Java版: 基岩版: 於 minecraft.fandom.com -

#93.[問題] 哪裡可以買到紅磚頭- 看板Kaohsiung

請問南高雄哪裡可以買到紅磚頭因為家裡只需要少量幾個沒法向工廠買以上,謝謝! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.94.114 (臺灣) ... 於 www.ptt.cc -

#94.紅磚小築

途牛旅游网提供花莲红砖小筑(Red Brick Villas)预订服务,在线预订享受返 ... 快搜尋「建材紅磚」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格 ... 於 zanotti-creative-music.it -

#95.[問題] 哪裡可以買到紅磚頭

請問南高雄哪裡可以買到紅磚頭因為家裡只需要少量幾個沒法向工廠買以上,謝謝! 於 moptt.tw -

#96.意創.購 - 三和瓦窯

隨著建築構造形式的改變,迫使傳統紅瓦漸漸淡出營建市場;如今僅剩竹仔寮的三和瓦窯, ... 灶君小灶DIY砌磚材料包B02C002 ... 紅磚歲月砌磚材料包-梅花B02A008. 於 www.sanhetk.com.tw -

#97.紅磚布丁-常見問與答?! @ 哪裡有哪裡買? 【Ming IVIP】新勝發 ...

1.尊爵版布丁跟團購版布丁有何差別? · 2.買磚型布丁會比圓型布丁貴嗎? · 3.為何第一次訂[紅磚布丁],一定要先選[綜合口味]禮盒? · 4.養生代糖布丁為何改採用寡糖做為食材? · 5 ... 於 pink0721ivip17.pixnet.net