紅球魚交配的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 從細胞到生物圈:馬爾薩斯陷阱、地球系統演化史、拉馬克歸來,在「好玩」過程中理解生物學的本質 (電子書) 和張超,趙奐,林祖榮的 從細胞到生物圈:馬爾薩斯陷阱、地球系統演化史、拉馬克歸來,在「好玩」過程中理解生物學的本質都 可以從中找到所需的評價。

另外網站紅球 - 花蓮縣水產培育所也說明:Xiphophorus maculatus. 又稱滿魚、皮球、紅豆、紅茶壺、紅太陽,花鱂魚科,為卵胎生魚類,受精卵在母魚體內發育,生產時即為發育完全的魚苗,因孵化時受到母體的 ...

這兩本書分別來自崧燁文化 和崧燁文化所出版 。

國立彰化師範大學 生物學系生物技術碩士班 耿全福所指導 曾郁雯的 建立芝麻去飽和脂肪酶12轉基因斑馬魚促進亞麻油酸生產 (2021),提出紅球魚交配關鍵因素是什麼,來自於多元不飽和脂肪酸、Δ12 去飽和酶、轉基因斑馬魚。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 藝術史研究所 黃琪惠所指導 陳瑋婷的 日臺近代博物圖的發展與立石鐵臣(1905-1980)的「細密畫」 (2019),提出因為有 博物圖、細密畫、科學繪圖、博物學、立石鐵臣、跨領域研究的重點而找出了 紅球魚交配的解答。

最後網站孔雀魚、黑白金球魚(茉莉魚)、紅球(月魚 | 球魚交配 - 訂房優惠則補充:球魚交配 ,大家都在找解答。2017年1月8日— 原本只是想查,球魚之中的「紅球、白球、黑球、金球」能不能雜交(交配),結果一查發現.

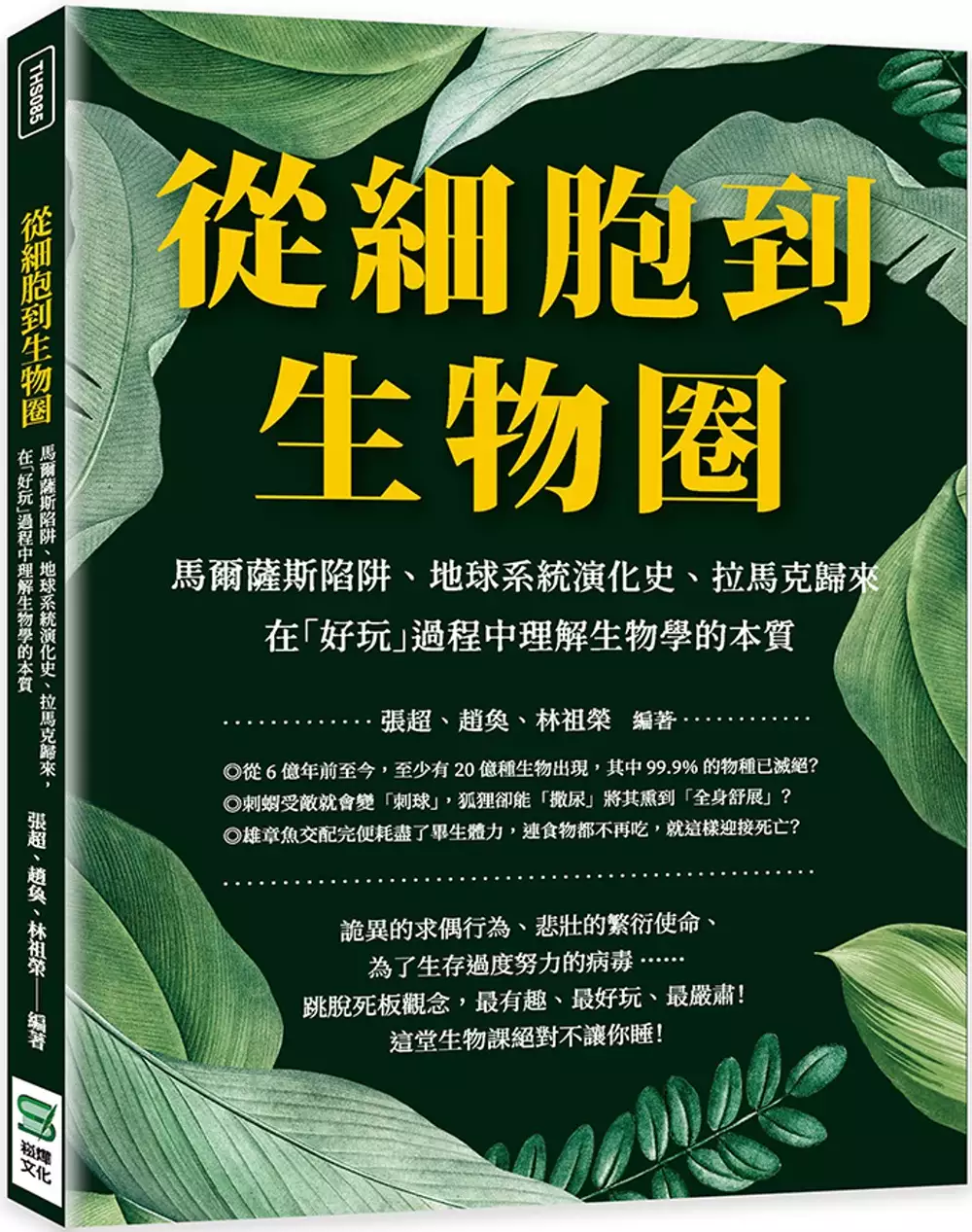

從細胞到生物圈:馬爾薩斯陷阱、地球系統演化史、拉馬克歸來,在「好玩」過程中理解生物學的本質 (電子書)

為了解決紅球魚交配 的問題,作者 這樣論述:

神奇的自然歷史、遺傳與變異、穩定與適應、生命的起源與演化⋯⋯ 跳脫死板觀念,最有趣+最好玩+最嚴肅的生物課來了! 【最有趣】不只告訴你「其然」,還會告訴你「其所以然」! 【最好玩】在不知不覺的「好玩」過程中理解生物學的本質! 【最嚴肅】每一個知識、概念都是學者嚴謹的科學研究結果! ►首先,為了生存奮戰 ──在漫長的演化歲月中,自然選擇造就了生物的適應 ▎「冷凍」北美林蛙:人家冬眠,牠直接讓自己結冰! 林蛙冬眠時會完全進入冷凍狀態。牠把自己埋在2.5~5公分厚的樹枝和樹葉下,牠會被徹底凍成硬塊。最極端的情況下,牠身體裡2/3的水分都會結冰,這時牠不呼吸,沒有

心跳,新陳代謝完全停止。待春暖花開時,伴隨著溫度的回升,林蛙被慢慢「解凍」,短短幾分鐘之內,牠的心跳就能奇蹟般恢復,同時呼吸也變得正常。 ▎南極冰魚的血液之謎:牠們體內沒有紅血球啦! 冰魚將紅血球完全除去,並允許血紅素產生突變而退化。牠們的血液中只有1%的血細胞,甚至可以說「牠們血管中流的是冰水」。冰魚擁有很大的鰓,並且皮膚沒有鱗片,上面有異常粗大的微血管,這些特徵提高了牠們從環境中吸收氧的能力。冰魚的微管可在冰點之下正常組成,並且維持穩定的結構。牠們還「發明」了抗凍蛋白,這種特別的蛋白質幫助降低魚體內冰晶形成的臨界溫度,讓魚能在冰冷的海水中存活。 ►再來,為了後代奮鬥 ─

─自然選擇造就適者,但其青睞的是具有繁殖優勢的個體 ▎來自性的獎賞:偶爾偷偷放縱一回的寄生蟲! 人體消化道裡的一種叫賈第蟲的寄生蟲,從來沒有被抓到過「出軌」行為,但是它們還保留著減數分裂的全套基因,這意味著它們可能是趁著研究者不注意的時候偶爾偷偷摸摸放縱一回。性帶來的最大好處就是將基因進行重新組合。若一成不變,現在可能是與環境高度適應的,但環境一旦發生改變,原來的優勢可能就成了災難。靠無性繁殖很難生存幾百萬年以上,滅絕似乎就是必然的結果。 ▎花式求偶行為:美妙歌聲、華麗外表、競技行為⋯⋯還有築巢? 動物求偶行為十分複雜,雖沒有「語言」,但求偶形式千奇百怪。有些鳥類會盡情歌唱

向配偶表達愛意;有些動物透過改變體色在異性面前炫耀;雄杜父魚會咬住經過的雌魚頭部看其是否掙扎,不掙扎者便可以交配;雞結伴求偶卻只有其中一隻交配成功;雌織巢鳥透過觀察雄織巢鳥所建鳥巢的堅固程度選擇雄性,還有我們熟知的雌螳螂殘忍殺夫行為⋯⋯動物世界只遵循自然的法則,不受人類道德理念的約束,即凡是有利於物種延續的事物便都有存在的價值。 本書特色 全書以「系統」、「適應」兩個角度作為切入點,針對閱讀特點與需求,全方位將生物學知識進行系統化建構,透過系統且有趣的描述將讀者帶入一個美妙的生物世界。本書可以作為生物學學習的重要課外讀物,具有極高的科普及學習輔助價值。

建立芝麻去飽和脂肪酶12轉基因斑馬魚促進亞麻油酸生產

為了解決紅球魚交配 的問題,作者曾郁雯 這樣論述:

α-次亞麻油酸 (ALA, 18:3 n-3) 是必需脂肪酸,屬於Omega 3多不飽和脂肪酸之一(n-3 PUFAs),具有良好的營養價值,但人類和多數脊椎動物無法自行合成α-次亞麻油酸,因此需透過攝取植物的方式取得。分析植物合成ALA的機制,係利用Δ12-去飽和酶(FAD2)將油酸 (OA, 18:1) 轉換為亞麻油酸 (LA, 18:2 n-6),再藉由Δ15-去飽和酶(FAD3)生成ALA;前期實驗室學長已建立FAD3 轉基因斑馬魚,因此本研究嘗試建立Δ12轉基因斑馬魚,未來可結合Δ15轉基因魚,作為嘗試突破動物無法合成α-次亞麻油酸屏障的研究模型。首先利用合成密碼子優化後芝麻Δ12

去飽和酶基因序列,結合在Tol2載體中,並利用腸道專一性啟動子LFABP搭配Tet-off基因調控系統,以受精卵顯微注射技術建立轉基因魚,可同時表現Δ12去飽和酶基因及紅螢光基因。經注射536個胚胎,存活數350顆胚胎,活存率為65.30%;利用螢光顯微鏡觀察可見經顯微注射8天與三週後,紅螢光皆表現於腸道,成功轉基因魚156隻,轉殖率44.57%。以基因體DNA PCR分析,證實Δ12基因有嵌入斑馬魚染色體中,以real-time PCR分析其Δ12 F0世代斑馬魚copy number分別為約41、9以及11。利用RT-PCR分析顯示F0斑馬魚出現專一性片段,證實 Δ12基因具有轉錄的表現。

利用 Western Blot分析,於約44kDa片段大小位置隱約出現Δ12蛋白質的條帶,但雜訊仍多,尚待後續明確證實。並利用GC-mass儀器分析脂肪酸,於數據顯示Δ12 F0轉基因斑馬魚腸道組織中,LA脂肪酸含量比野生型斑馬魚高達2.7倍,而在肌肉組織當中,數據結果不如預期。後續將Δ12 F0斑馬魚公 : 母 (3:2)進行配缸,總共孵化2572顆胚胎,孵化成仔魚有2475隻仔魚,孵化率為96.23%,利用螢光顯微鏡進行紅螢光篩選,篩選出97隻帶有紅螢光斑馬魚仔魚,計算紅螢光陽性率為3.92%。以基因體DNA PCR分析,證實Δ12基因有嵌入斑馬魚染色體中,且可遺傳至F1斑馬魚體內。再以r

eal-time PCR分析其Δ12 F1世代斑馬魚copy number分別約為58與272;利用RT-PCR分析顯示F1斑馬魚出現專一性片段,證實 Δ12基因具有轉錄的表現。利用 Western Blot分析,於約44kDa片段大小位置隱約出現Δ12蛋白質的條帶,但雜訊仍多,尚待後續明確證實。利用GC-mass分析脂肪酸,數據顯示Δ12 F1轉基因斑馬魚的腸道及肌肉組織內LA含量過低,結果暫不符合預期,仍待後續釐清。

從細胞到生物圈:馬爾薩斯陷阱、地球系統演化史、拉馬克歸來,在「好玩」過程中理解生物學的本質

為了解決紅球魚交配 的問題,作者張超,趙奐,林祖榮 這樣論述:

神奇的自然歷史、遺傳與變異、穩定與適應、生命的起源與演化⋯⋯ 跳脫死板觀念,最有趣+最好玩+最嚴肅的生物課來了! 【最有趣】不只告訴你「其然」,還會告訴你「其所以然」! 【最好玩】在不知不覺的「好玩」過程中理解生物學的本質! 【最嚴肅】每一個知識、概念都是學者嚴謹的科學研究結果! ►首先,為了生存奮戰 ──在漫長的演化歲月中,自然選擇造就了生物的適應 ▎「冷凍」北美林蛙:人家冬眠,牠直接讓自己結冰! 林蛙冬眠時會完全進入冷凍狀態。牠把自己埋在2.5~5公分厚的樹枝和樹葉下,牠會被徹底凍成硬塊。最極端的情況下,牠身體裡2/3的水分都會結冰,這時牠不呼吸,沒有

心跳,新陳代謝完全停止。待春暖花開時,伴隨著溫度的回升,林蛙被慢慢「解凍」,短短幾分鐘之內,牠的心跳就能奇蹟般恢復,同時呼吸也變得正常。 ▎南極冰魚的血液之謎:牠們體內沒有紅血球啦! 冰魚將紅血球完全除去,並允許血紅素產生突變而退化。牠們的血液中只有1%的血細胞,甚至可以說「牠們血管中流的是冰水」。冰魚擁有很大的鰓,並且皮膚沒有鱗片,上面有異常粗大的微血管,這些特徵提高了牠們從環境中吸收氧的能力。冰魚的微管可在冰點之下正常組成,並且維持穩定的結構。牠們還「發明」了抗凍蛋白,這種特別的蛋白質幫助降低魚體內冰晶形成的臨界溫度,讓魚能在冰冷的海水中存活。 ►再來,為了後代奮鬥 ─

─自然選擇造就適者,但其青睞的是具有繁殖優勢的個體 ▎來自性的獎賞:偶爾偷偷放縱一回的寄生蟲! 人體消化道裡的一種叫賈第蟲的寄生蟲,從來沒有被抓到過「出軌」行為,但是它們還保留著減數分裂的全套基因,這意味著它們可能是趁著研究者不注意的時候偶爾偷偷摸摸放縱一回。性帶來的最大好處就是將基因進行重新組合。若一成不變,現在可能是與環境高度適應的,但環境一旦發生改變,原來的優勢可能就成了災難。靠無性繁殖很難生存幾百萬年以上,滅絕似乎就是必然的結果。 ▎花式求偶行為:美妙歌聲、華麗外表、競技行為⋯⋯還有築巢? 動物求偶行為十分複雜,雖沒有「語言」,但求偶形式千奇百怪。有些鳥類會盡情歌唱

向配偶表達愛意;有些動物透過改變體色在異性面前炫耀;雄杜父魚會咬住經過的雌魚頭部看其是否掙扎,不掙扎者便可以交配;雞結伴求偶卻只有其中一隻交配成功;雌織巢鳥透過觀察雄織巢鳥所建鳥巢的堅固程度選擇雄性,還有我們熟知的雌螳螂殘忍殺夫行為⋯⋯動物世界只遵循自然的法則,不受人類道德理念的約束,即凡是有利於物種延續的事物便都有存在的價值。 本書特色 全書以「系統」、「適應」兩個角度作為切入點,針對閱讀特點與需求,全方位將生物學知識進行系統化建構,透過系統且有趣的描述將讀者帶入一個美妙的生物世界。本書可以作為生物學學習的重要課外讀物,具有極高的科普及學習輔助價值。

日臺近代博物圖的發展與立石鐵臣(1905-1980)的「細密畫」

為了解決紅球魚交配 的問題,作者陳瑋婷 這樣論述:

1939年立石鐵臣(1905-1980)來到臺北帝國大學理農學部繪製博物圖。一開始為了生計的製圖工作,卻和畫家結下不解之緣,持續至戰後,甚至成為他美術創作的一部分。本論文沿著立石鐵臣與博物學相關的生命脈絡,一面解讀畫家如何又為何融匯博物圖於美術作品,一面認識研究上極為不易的博物圖。20年代後半以來,不論日本或臺灣博物學界,為了向大眾普及學科,都積極出版圖鑑、圖說一類的博物分類學圖書。博物學界對繪圖人才的需求因此激增,陸續將美術家吸納進博物學界。日本這波普及學科的潮流,到了戰後依然持續,觸手且延伸到兒童與青少年身上。博物學的知識內容進入兒少的啟蒙圖書,原本的博物學製圖者也紛紛畫起童書裡的博物插

畫。另一方面,戰前出版的博物分類學圖書,直至戰後依然不斷改訂再版,增補博物圖像。立石鐵臣便在以上背景下,繪製他的博物圖。美術家協助博物學界,掌握形構物與物間空間關係的方法;博物學則成為立石鐵臣美術靈感的來源。博物圖的創作上,繪者必須以畫筆,凝結、重組各時空中的博物客體,考慮文本內容、學者意向、印刷效果等要素,有時兼任潤稿、刻版人的角色。晚年的立石就將這些博物圖的創作體驗,轉譯於他的美術作品。畫家還借用博物分類學的概念作畫,甚至為博物圖作傳。觸發立石這麼做的背景脈絡可能有三。其一,兒少啟蒙圖書裡,精選過的博物學知識,挑起美術家對博物圖的新想像和興趣。其二,畫家藉此回應戰後日本美術界,以各種形式、

質材,挑戰固有美術概念的動向,透過博物圖申論美術的邊界和模樣。其三,立石身為灣生,飄零的生命經歷,讓他深受博物圖客體,生生不息於各種時空的特質吸引。博物圖是美術與博物學顯而易見的交匯點,它是認識兩者如何互動,很好的材料。然而,卻也因其牽涉兩項專業領域,相關研究總是難以開展。本論文以立石鐵臣作為書寫的立足點,洞現發展狀況迄今仍十分不明的博物學與博物圖。

紅球魚交配的網路口碑排行榜

-

#1.孔雀魚是大肚魚嗎?和茶壺球魚交配會生出「孔雀球」?

雖然網路上傳聞孔雀魚和大肚魚交配,可生出小孔雀魚的說法,但這些都是 ... 另外,還有一種傳聞,就是孔雀魚和俗名茶壺的球魚交配,生出「孔雀球」的 ... 於 www.setn.com -

#2.动物园的熊猫在交配时,需要看“熊猫A片”来助性! - 网易

不过别想歪了,这并不是什么黄色内容,而是一种特殊的助性方法,有助于刺激熊猫的繁殖欲望,提高交配成功率。 熊猫被誉为“国宝”,也是中国的珍稀保护动物 ... 於 www.163.com -

#3.紅球 - 花蓮縣水產培育所

Xiphophorus maculatus. 又稱滿魚、皮球、紅豆、紅茶壺、紅太陽,花鱂魚科,為卵胎生魚類,受精卵在母魚體內發育,生產時即為發育完全的魚苗,因孵化時受到母體的 ... 於 hlab.hl.gov.tw -

#4.孔雀魚、黑白金球魚(茉莉魚)、紅球(月魚 | 球魚交配 - 訂房優惠

球魚交配 ,大家都在找解答。2017年1月8日— 原本只是想查,球魚之中的「紅球、白球、黑球、金球」能不能雜交(交配),結果一查發現. 於 hotel.twagoda.com -

#5.我的小球球 - MyChat 數位男女

第一天將球魚放進魚缸後,幫我買魚的同事就很驚訝的說:怎麼你的魚這樣活潑?我就傻傻的回答: ... 紅球~ 黑球真的很可愛~而且不錯養游的姿勢超好玩. 於 bbs-mychat.com -

#6.孔雀鱼交配名场面 - Bilibili

... 视频作者不结球白菜, 作者简介植物鱼,相关视频:孔雀鱼越养越多大家是 ... 红蓝斑马 鱼交配 名场面,9块9买来的孔雀鱼,如今居然满满一缸,孔雀鱼 ... 於 www.bilibili.com -

#7.如何判定即將生產!! @ 阿莎布魯 - 痞客邦

要用簡單的魚缸繁殖是很難的,除非你只有幾隻魚且有大量水草魚缸又夠大,要不然小魚一生出來,沒地方躲很快就又回到別人的肚子了。 所以我們想要繁殖出小 ... 於 mimibuy8.pixnet.net -

#8.11月2012 - 文林。仙境蟲林

好久沒有記錄水族了,今天見紅球母魚的肚子已經大到不行,趕緊將她移至 ... 球魚是滿魚科,和鱂魚科的孔雀魚一樣都是卵胎生,也就是說,生出來就是一 ... 於 twlesblack.blogspot.com -

#9.米蝦怎麼養? 米蝦爆缸技巧分享 - 角落水族

常見的新手共養魚種,例如:螢光斑馬、孔雀魚、米奇、球魚都會打擾、追 ... 色彩鮮豔的米蝦養在一起雖然很漂亮,但是,當不同顏色的米蝦交配,產下的 ... 於 aquacorners.com -

#10.紅球魚(2~3公分)一組7隻 - 山水水族量販

molly: 茉莉 platy: 滿魚(月魚) 銀球、黑球、金球、黑茉莉、大帆茉莉應該是屬於molly這一個類別, 而米老鼠、小紅豆、紅球、紅太陽(紅滿)、紅茶壺則屬於platy這個類別. 於 www.mw-fish.com.tw -

#11.臺北市第52 屆中小學科學展覽會作品說明書封面科別:生物組別

2.鬥魚喜歡在溫暖的天氣進行交配繁殖,因此冬天時,若將水溫提升約. 至28℃,鬥魚也會出現吐泡巢、翻胸鰭等求偶行為,但是推測可能是. 因為室內的氣溫仍較低(無法達28℃), ... 於 w4.hyps.tp.edu.tw -

#12.[問題] 不同色的球魚混養顏色會跑掉嗎PTT推薦- Aquarium

最近擴缸1.5呎只放六隻孔雀跟鼠魚兩隻想補個三色球魚個一對想請問不同色的球魚會交配嗎如果會後代顏色是不是就跑掉了? 於 pttyes.com -

#13.花斑劍尾魚 - 維基百科

花斑劍尾魚在拉丁文上的種加詞「maculatus」意為「有斑點、斑塊、斑紋的」,而在中文中有大量俗稱,例如滿魚、紅月光、新月魚、紅太陽、紅球、小紅豆、紅茶壺等。 於 zh.wikipedia.org -

#14.「孔雀魚日記」分類相關日記

繁殖方式 孔雀魚為卵胎生魚種(卵在體內受精,受精卵保留在母體內,靠卵本身的卵黃供給營養發育到小魚時才生出來...),雌魚在交配兩週後,腹部漲大出現黑色胎斑,即為生產 ... 於 vian.nidbox.com -

#15.皮球鱼得了白点病时,在水温上要特别注意,非常重要 - 新浪

圆滚滚的肚子是皮球鱼的一大特征,就像个慢条斯理的淑女一样, ... 结果,全是因为它们相互交配所致,因此如果你想要生养纯色的球鱼,那么在繁殖小鱼 ... 於 k.sina.cn -

#16.孔雀魚球魚交配的推薦與評價,PTT、DCARD - 藥局查詢指南

但水族業者指出,孔雀魚與大肚魚雖同為花?科,但畢竟...[PDF] 紅球魚養殖繁殖>紅球魚屬於卵胎生,公母自然交配後,魚卵在母魚體內成長至小魚,. 才生出體外。 於 drugstore.mediatagtw.com -

#17.球魚懷孕多久會生如何判定即將生產!! @ 阿莎布魯:: 痞客邦

要用簡單的魚缸繁殖是很難的,除非你只有幾隻魚且有大量水草魚缸又夠大,要不然小魚一生出來,沒地方躲很快就又回到別人的肚子了。 所以我們想要繁殖出小魚而不被吃掉,就 ... 於 medicine.pharmknow.com -

#18.#朱文錦繁殖- 優惠推薦- 2023年8月| 蝦皮購物台灣

富維水族𓆝 紅球三色米奇魚魚球飼料/水族專用飼料. $12 - $20. 已售出20. 屏東縣萬丹鄉. 彼得角蛙 活凍魚冷凍魚飼料魚朱文錦紅球魚孔雀魚(已檢疫) - 角蛙必備飼料 ... 於 shopee.tw -

#19.在被譽為潛水天堂的「帛琉」潛水竟被精子撒了一身? | 上報

根據幾年下來的研究經驗,他們大概也抓出了一個規律,例如:在新月的前幾天,上千隻紅鯛會聚集在一個地點進行交配;在滿月的時候,幾百隻隆頭鸚哥魚會出 ... 於 today.line.me -

#20.球魚混養-在PTT/MOBILE01/Dcard上的毛小孩推薦資訊整理

混養>可以與茉莉魚、燈魚、鼠魚、孔雀魚、觀賞蝦等混養. 繁殖>紅球魚屬於卵胎生,公母自然交配後,魚卵在母魚體內成長至小魚,. 才生出體外 ... 於 lovepet.gotokeyword.com -

#21.永不出軌!鮟鱇魚交配「血肉同體」影片首公開 - TVBS新聞

長相特殊的鮟鱇魚因頭頂奇特的發光釣竿而聞名,在日本關東甚至被喻為人間極品,鮟鱇魚常因長相「嚇人」讓人退避三舍,但其實牠們交配的方式更是讓人 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#22.請教各位大大,如果想促進孔雀魚交配 - Facebook

請教各位大大,如果想促進孔雀魚交配,是不是把公母放在胖胖杯放一天還是放多久?這樣能助他一臂之力嗎? ... 紅球魚交流社. 8 K members · 0 posts a day. 於 www.facebook.com -

#23.鮟鱇魚知識大百科,翻轉你對牠的認知(下) - 環境資訊中心

棘茄魚的餌球上方有一個小小的開口,據信它們的餌球具有分泌引誘物質的功能,可以藉此吸引獵物。深海鮟鱇中絕大多數的成員都有餌球,也都有發光器。發光器 ... 於 e-info.org.tw -

#24.參賽隊伍-英雄聯盟| 亞洲電子競技公開賽Asia Esports ...

嗨我是小佑; 胖今胖到呱呱墜地; 戰組燒肉便當; 啾咪w大咩羊; 酥魚濃湯; Neci; Blyothe. 2222222222. 楊桃汁XD; 緊張囉老哥兒; 墨x 紋; 楊桃枝XD; 妳從桃園新竹. 於 www.carry.live -

#25.魚種介紹-球魚 - Prano-布的小魚兒

紅球魚 跟其他三種顏色不同,他們之間是同科不同屬的,所以嚴格說起來他們 ... 會這麼做,球魚不像孔雀魚,能夠把不同種的純種孔雀魚交配而生出美麗的 ... 於 s9024990249.blogspot.com -

#26.紫狐先生的14杯咖啡 - Google 圖書結果

「這裡叫做貓眼湖,是貓頭魚聚集的地方,平常他們棲息在湖底,當天狼星於東方升起的那個夜晚,整湖的魚族會浮到湖面迎接第一道星光, ... 「他們在唱『交配歌』!」「交配歌! 於 books.google.com.tw -

#27.日月潭魚虎魚球大遲到!釣客研判「配不成對」 專家分析原因

... 應更適合魚虎繁殖,怎料魚虎魚球竟「大遲到」,研判是去年電撈魚球時, ... 會影響後續交配產卵,今年魚虎恐是「配不成對」,才會影響魚球出現時程。 於 news.ltn.com.tw -

#28.12個孔雀魚飼養技巧大公開(新手必讀) - 水族筆記

在餵食方面孔雀魚可以用乾飼料、紅蟲、豐年蝦、水蚤等等去餵養,基本上是什麼東西都,吃沒有什麼特別需要禁忌的,但孔雀魚就是吃多拉多,一天可以餵1次就 ... 於 fish.tsumii.com -

#29.魚類圖鑑:台灣七百多種常見魚類圖鑑 - Google 圖書結果

O 習性:常在礁沙混合區的礁石斜坡或大礁的陰暗面活動〝許多種類的幼魚常模仿此種魚-以避免被攻擊日內食性'以小型底棲動物為主~繁殖期時雌魚每天與不同的雄魚交配口 0 ... 於 books.google.com.tw -

#30.年輕素食網紅營養不良「餓死」 生前瘦到皮包骨 - Yahoo奇摩運動

[FTNN新聞網]記者游俊彥/台北報導百萬素食「原食」網紅札娜迪亞特,以強力推廣素食以及不烹煮的「原食」理念 ... 佛州海牛過世起因為與兄弟交配受傷 於 tw.sports.yahoo.com -

#31.玛丽球鱼繁殖 - 西瓜视频搜索

我的马丽母球魚在沒有雄性的交配下竟然生了二胎十几条魚仔! 爱花爱魚的CoCo. 1795次播放· 2021-07-05. 国外博主记录下自己养的皮球玛丽鱼的产子过程 03:38 ... 於 so.ixigua.com -

#32.[問題] 紅球是在交配還是吵架- 看板Aquarium - 批踢踢實業坊

剛剛坐在魚缸前吃東西欣賞魚時看到一隻紅球(原本的)一直在追新來的紅球不知道是在欺負人家還是在交配於是,就把他錄下來意外拍到一個畫面. 於 www.ptt.cc -

#33.米奇魚/ 滿魚知識

Platy fish這名字的由來不詳,而別名Moon fish滿魚是因為若干世代前,尾鰭附近有個半月型的班紋而得名,不過經多次品種改良後半月紋已不復存在,變成了紅 ... 於 platyfish.blog125.fc2.com -

#34.干货 龙鱼繁殖的实用技巧(准备篇) - 搜狐

前些天《搜鱼》第三季中的“阿旺” 《》报来了好消息,他们家的一条红龙和一条金龙成功的交配和含卵。 △以上是公鱼含卵的视频. 於 www.sohu.com -

#35.小紅豆仔魚的近況 - 一隻貓的悠閒小角落

小紅豆果然是超會生的一種魚母魚大紅已經生了五胎最後一胎跟前一胎隔了52天而且還是在沒有公魚的情況下生的這樣說來小紅豆也會儲精囉~ (儲精:交配後會 ... 於 mauve0125.pixnet.net -

#36.龜背葉 - ulkertqa.online

科普型、實踐派,烏鶇、烏龜和原生魚,古法低成本生態飼養經驗分享。 【注意】:鶇龜先生無網店、無合夥人、 ... 如果再放一隻雄的長尾龜會不會交配? 於 ulkertqa.online -

#37.球魚的養殖 - seika - 痞客邦

繁殖:母魚與公魚交配後,在母魚體內受精,成形後直接產出小魚,一胎可生10-200尾 適合的水草:水蘊草、金魚藻、綠菊、莫絲 可混養的魚種:滿魚類、鼠 ... 於 seika76.pixnet.net -

#38.孔雀魚懷孕週期有多長?生產徵兆有哪些?7個步驟讓你上手

孔雀魚在台灣的養殖戶非常多,作為一種常見小型熱帶觀賞魚,它吸引了很多喜愛魚類繁殖的台灣水族玩家。 ... 孔雀魚發情之後,就會交配,交配成功後即可懷孕。 於 www.breedingwiki.com -

#39.畸形寵物悲歌 短身球型魚其實不開心 - 蕃新聞

部分圓身的球型魚並不是自然的體型(如:圓身石美人、皮球接吻魚、藍面財神、皮球馬甲等),而是因為不斷近親交配所產生的畸形魚,而這些畸形魚再經由 ... 於 n.yam.com -

#40.紅球魚養殖

繁殖>紅球魚屬於卵胎生,公母自然交配後,魚卵在母魚體內成長至小魚,. 才生出體外。需有水草等隱蔽物供躲藏,以免被其他魚隻捕食。 養殖>新手養殖,天冷時應儘量避免買 ... 於 kmweb.moa.gov.tw -

#41.一种品系繁殖制造台湾云豹鱼孔雀鱼用鱼的方法 - Google Patents

(b)将纯化基因鱼与不同性状或行为特征的鱼交配;及品系基因子代繁殖方式; ... 色彩表现的各式孔雀鱼(guppy)或俗称为球鱼与茶壶的满(platy),便是种内杂交最好的例子。 於 patents.google.com -

#42.魚類疾病-淡水白點病 - KEYDEX 部落格- 痞客邦

白點病尤其常見在孔雀魚、球魚等人為選育的魚種,這些漂亮的小魚,經過不斷的交配選育,對於病菌蟲害的防禦力較低許多。 白點病是什麼呢?白點病有分成 ... 於 keydex.pixnet.net -

#43.孔雀魚的一大堆問題!!!(急需) - 痞客邦

夏天晚上要點日光燈來幫魚魚們保暖嗎? ... 孔雀魚可以跟球魚一起養嗎? ... 孔雀魚跟紅球交配出來的魚寶寶,要胖不胖,要瘦不瘦的,要有心裡準備。 於 lulu78g013.pixnet.net -

#44.怪了.兩隻母孔雀魚居然會生一堆小魚? 還是孔雀是跟公的灯魚 ...

第一次養魚, 三隻灯魚在假期間就陸續蒙主崇召歸天去剩下的兩隻母孔雀就 ... 孔雀母魚會儲精,所以絕對不是跟燈魚交配剛出生的小魚最好分開養,免得 ... 於 www.mobile01.com -

#45.世界電影雜誌: 2002年三月號399期 - 第 75 頁 - Google 圖書結果

... 1 年度話題獎(不可不看的流行指標) ○魔戒 b 哈利波特 c 紅磨坊少林足球神鬼傳奇 ... 種馬獎(誰是最佳交配男主角) a 甜蜜的十一月(基努) b 枕邊陷阱(安東尼奧) CA. 於 books.google.com.tw -

#46.食草家族(諾貝爾獎全新珍藏版) - Google 圖書結果

她打得很準,每一塊石片都注定要把一隻彩球魚打成兩半。破裂的彩球魚的腔子裡洩出花花綠綠的 ... 她繼續著殘酷的行為:用尖利的石片把浮到湖水上交配的彩球魚打成兩半。 於 books.google.com.tw -

#47.這堂生物課很會:那些年課本沒教的生物冷知識 - Google 圖書結果

雌蟲到交配時先發出蒼白的光,然後整個身體突然都放射出光芒,同時向水中瀉出一些五公分左右 ... 還有一種松球魚(Monocentris japonica)像燈籠一樣,因為外形長得像鳳梨, ... 於 books.google.com.tw -

#48.孔雀魚的繁殖及其幼苗之飼育

不到2 秒鐘的時間即完成交配的動作(受精後母魚體內會殘留一. 些精子,所以只須受精一次就能多次生產),卵在完成受精動作. 之後,約在21 到30 天便可以產下小魚,成熟的 ... 於 www.klms.ntou.edu.tw -

#49.【Jessica Adams】2023年08月星座運勢 - 小鐵星座

這可能是一支板球隊。可能是兒童慈善機構。 ... 這可能是性(約會、交配和關係--可能是分離),也可能只是工作。你的對宮處女座有很多活動,你看,它 ... 於 www.stargogo.com -

#50.懷孕期間能做愛嗎?可不可以無套?婦科醫解析孕婦性行為7大 ...

懷孕禁忌多?在華人健康網《5914呼叫醫師》服務中,就有網友發問:「懷孕不可以有性行為,不然可能流產,真的嗎?」、「孕期性行為不需要避孕,還要戴套嗎? 於 www.storm.mg -

#51.红箭鱼和月光鱼能交配吗?孔雀鱼和其他什么鱼能 ... - 百度知道

孔雀应该不能和其他鱼种交配。 不过网上有说孔雀能和食蚊鱼交配,还有更离谱的,有说莫蓝是孔雀加黑摩利交配的,球 ... 於 zhidao.baidu.com -

#52.球魚交配? - 其他魚種飼養繁殖討論 - 健康跟著走

各色球魚交配&詢問綠球,老爹孔雀魚水族寵物交流網., 原本只是想查,球魚之中的「紅球、白球、黑球、金球」能不能雜交(交配),結果一查發現., 而且紅球魚也無法跟其他 ... 於 info.todohealth.com -

#53.養魚疑問~ - 小老婆汽機車資訊網

(球魚、茶壺、天鵝、茉莉、太陽、米老鼠、滿魚、雙劍...........滿魚 都可以) ... 以上魚種,如果沒有在玩品系的話,混養可以互相亂交配生. 於 forum.jorsindo.com -

#54.為什麼你養的小魚總死,你真的會養觀賞魚嗎?(四) - 每日頭條

親魚培育期間保持水質優良、水溫穩定。投餵絲蛆劉、紅蟲、豐年蟲等鮮活餌料。交配可根據需要採用近親交配法、同種異系交配法 ... 於 kknews.cc -

#55.2014年1月18日紅球雌魚生產魚仔雄魚在旁趁機交配Platy Fish ...

俗名:紅球(小紅豆,紅茶壺, 紅球魚 ) 科名:月魚的人工改良種 ... 2014年1月18日紅球雌魚生產魚仔雄魚在旁趁機 交配 Platy Fish Gives Birth & Mating. 於 www.youtube.com -

#56.實用養魚百科 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

雌雄鉴别比较容易,通常,雄鱼个体比较瘦小,体外交配授精的生殖器官——臀鳍呈棒状,较为尖细; ... 球玛丽鱼别名:球鱼征光照饵料及投喂方法鱼虫、线虫、红虫、颗粒饲料。 於 books.google.com.tw -

#57.孔雀花鱂 - 百科知識中文網

投餵絲蚯蚓、紅蟲、豐年蟲等鮮活餌料。交配可根據需要採用近親交配法、同種異系交配法和異種異系交配法。同箱培育的雌雄魚交配以後,最好把雄魚撈出,分箱養殖。 於 www.jendow.com.tw -

#58.孔雀魚、黑白金球魚(茉莉魚)、紅球(月魚, 滿魚)、劍尾魚

原本只是想查,球魚之中的「紅球、白球、黑球、金球」能不能雜交(交配),結果一查發現現實比我想像中複雜,只能說魚類真是太深奧了XDDDD 首先, ... 於 home.gamer.com.tw -

#59.蝦被吃掉?米蝦爆缸秘訣|水族箱姐弟

想要什麼都養,就很難生小蝦;想繁殖小蝦,其他的魚就少養一些! PB300139.JPG. 金天鵝與紅球(蝦苗殺手) 飼養設備 ... 於 aquaticsiblings.pixnet.net -

#60.我的寵物介紹-黃金紅太陽 - MolyBlog - 痞客邦

Platy fish,又名Moon fish滿魚,是在熱帶魚之中的有名魚種, ... 滿魚的交配非常簡單,雄魚直接將棒狀鰭插入雌魚,令受精率比其他魚類更高。 於 molyblog01.pixnet.net -

#61.紅球魚連續生產實況 - YouTube

紅球魚 連續生產實況 ... [2022/01/18]新手養魚日記- 球魚 生小魚了! ... 2014年1月18日紅球雌魚生產魚仔雄魚在旁趁機 交配 Platy Fish Gives Birth ... 於 www.youtube.com -

#62.龜背葉 - ulanhayat.online

科普型、實踐派,烏鶇、烏龜和原生魚,古法低成本生態飼養經驗分享。 【注意】:鶇龜先生無網店、無合夥人、 ... 如果再放一隻雄的長尾龜會不會交配? 於 ulanhayat.online -

#63.魚是怎樣繁殖的? - 雅瑪黃頁網

魚類是怎樣交配繁殖的. 給您舉幾個例子吧。1 每到繁殖季節,雄性金魚會有追逐雌魚的形跡出現,剛開始,只是偶爾追逐,隨後追逐行為會愈來愈頻繁,這是雄魚的求偶 ... 於 www.yamab2b.com -

#64.孔雀魚是如何交配的 - 人人焦點

射精的時候,公魚會把生殖器轉向前方,對著母於的生殖孔,這個動作很快,有時我們沒有察覺,沒去注意,這就是孔雀魚交配的過程。 當然,此動作公魚在追逐 ... 於 ppfocus.com -

#65.球魚發情求偶交配群P - YouTube

4男3女 球魚 大約養了1個月一直不見動靜,今晚集體發情啦! 球魚 發情求偶 交配 大群P,來生小寶寶啦. 於 www.youtube.com -

#66.[漢堡@雜七雜八] 小魚缸也可有很好生態(孔雀魚)

孔雀魚與球魚(紅球, 白球, 黑球)都屬卵胎生的魚種. ... 現在我的魚缸中公魚看來都是混種的且還很可能是近親交配出來的, 我們不是專業養殖者, ... 於 a23wendy.pixnet.net -

#67.泰国斗鱼繁殖手册 - 知乎专栏

从种鱼交配开始,就要停止喂食,不要看到他们几天没吃饭就喂他们,诱惑了公鱼,也是一口一个孩子。母鱼和公鱼捞出来以后就可以喂食,孵卵期间公鱼绝对不能喂食。 8、斗鱼 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#68.動物腥球圖鑑: ANIMAL PAPAPA - 第 49 頁 - Google 圖書結果

如果願意交配,母龍會慢慢移動身軀,等待充滿熱情的龍哥奔來,並接受每次約5至30分鐘的PAPAPA時間。 ... 雨中PAPAPA才浪漫~世界真是無奇不有,竟然有紅得像一顆番茄的蛙蛙! 於 books.google.com.tw -

#69.【水族寵物】鬥魚繁殖交配記錄 - Potato Media

鬥魚交配的過程就是先打架. 公魚會完全壓制母魚. 母魚最後才會自動到泡槽內交配. 結束後觀察下來. 母魚也是會幫忙撿蛋. 但網路資料是表示 ... 於 www.potatomedia.co -

#70.深海鮟鱇魚X 檔案:糾纏在暗黑大洋中的極端癡戀 - 泛科學

一旦雄性鮟鱇找到配偶,便會咬住對方,最終與她的組織融合,透過血液取得營養。 以部分深海鮟鱇來說,雌性有明顯的「釣竿」和明亮的餌球,雄性就不是這麼一回事了 ... 於 pansci.asia -

#71.孔雀魚都是怎麼交配的? 農林漁牧網- 孔雀魚繁殖 - Knowbyte

孔雀魚交配期,因準備舒適環境及營養飼料。 ... 下降除了適應不良以外,也可能是草缸玩家飼料都餵不多這些繁殖照顧技巧也適用於如:茶壺、球魚、天鵝等等卵胎生魚。 於 44n8.knowbyte.info -

#72.可愛的小球魚- 八卦新鮮事- 聚財網

現在球魚增加兩支~兩隻漂亮的小紅茶球魚~ㄏㄏ另外買了孔雀魚十隻~都挑了不同 ... 現在還想說要在新缸用隔離的~把母魚隔開哈哈~交配季節到了~在丟幾隻 ... 於 www.wearn.com -

#73.魚交尾mp3 - نجومي

تحميل 魚交尾mp3 , نجومي. ... 泰國將軍鬥魚繁殖全過程合缸抱魚 交配 產卵小魚平游豐年蝦開口. تشغيل · تحميل. 鬥魚生產 ... 球魚 發情求偶 交配 群P. 於 nog.nogomi.ru -

#74.黃茶壺魚交配中,38秒開始請注意後面公魚屁股的變化 - YouTube

黃茶壺 魚交配 中,38秒開始請注意後面公魚屁股的變化. 6.6K views · 5 years ago ...more. alice hsieh. 2. Subscribe. 2 subscribers. 18. Share. 於 www.youtube.com -

#75.最近飼養的魚隻不知什麼原因有幾隻魚的尾巴突然變的破破爛爛的

您所飼養的魚應該為觀賞魚且飼養於家中的水族缸裡,所以應該也設置有過濾設備, ... 孔雀魚在交配期時雄魚會互相攻擊,常有咬尾及攻擊鰓的情形,有時一些新母魚(剛成熟 ... 於 www.tfrin.gov.tw -

#76.2014年4月3日星期四 - 全世界的魚

球魚 是屬於卵胎生將魚科的一種牠是屬於水族裡的入門魚種飼養條件不 ... 繁殖:母魚與公魚交配後,在母魚體內受精,成形後直接產出小魚,一胎可生10-200尾 於 214014cyhvs.blogspot.com -

#77.很好養的孔雀魚- 也是孫立人的粉絲 - udn部落格

繁殖 :成熟的公魚很自然的會有追逐母魚的動作出現,交配往往在一瞬間就完成了,懷孕的母魚肚子會漸漸大起來,約一個月後肚子會呈現似方型狀,此時母 ... 於 blog.udn.com -

#78.小紅豆魚必看攻略(2023年更新) - 宜東花

小紅豆魚: 台南養殖場(藍米奇) 紅米奇紅色球魚可超商好養便宜水族飼料三色米奇紅球魚小紅豆. 這裡要探討的並不是添加食鹽是否有意義,這隻會造成彼此關係 ... 於 www.ethotel365.com.tw