紅毛城用途的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林木德寫的 A DO GU 述說臺灣史 和羽田正的 東印度公司與亞洲的海洋:跨國公司如何創造二百年歐亞整體史(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新北市立淡水古蹟博物館(紅毛城), 電話02-26231001也說明:新北市立淡水古蹟博物館(紅毛城)於依法應設置哺集乳室公共場所名單資料集。 ... 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊留有防衛 ...

這兩本書分別來自波洋文化事業有限公司 和八旗文化所出版 。

銘傳大學 數位媒體設計學系碩士班 章耀勳、李芝瑜所指導 邱學平的 虛擬實境應用於文化保存-以《詩經》為例 (2016),提出紅毛城用途關鍵因素是什麼,來自於文化保存、《詩經》、虛擬實境、數位典藏。

而第二篇論文開南大學 觀光運輸學院碩士在職專班 李汾陽所指導 魏志程的 二二八國家紀念館與古蹟場館經營之研究 (2015),提出因為有 黑暗觀光、紀念博物館、古蹟再利用、古蹟增建的重點而找出了 紅毛城用途的解答。

最後網站早安世界》全球可能寫10萬年最熱紀錄北北基今留意37度以上 ...則補充:... 僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻,作為殺菌用途。 ... 選定台灣宜蘭頭城及日本琉球具志頭村二處作為海纜登陸站。1979年7月9 ...

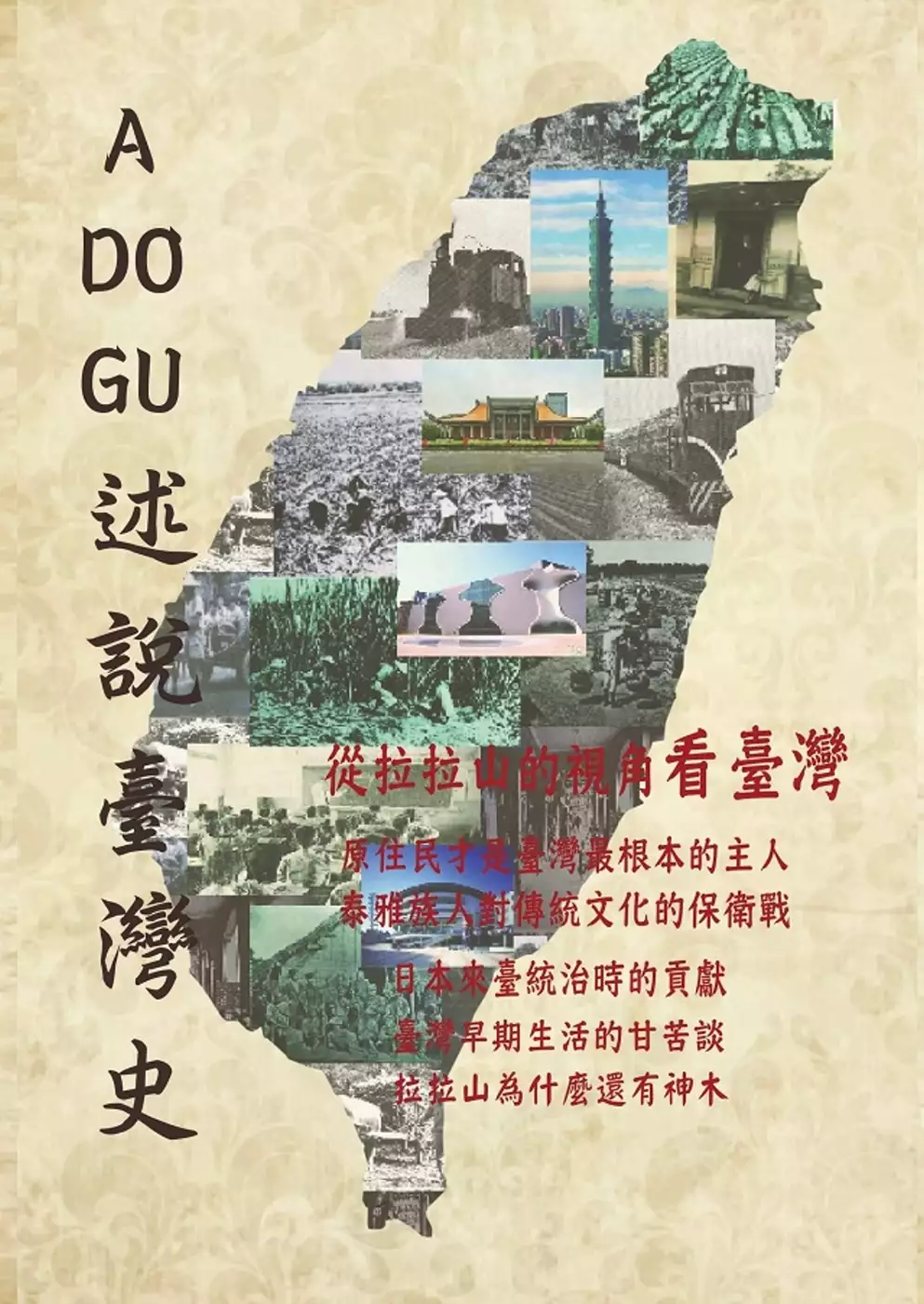

A DO GU 述說臺灣史

為了解決紅毛城用途 的問題,作者林木德 這樣論述:

一位拉拉山原住民的回憶錄,訴說臺灣早期生活的甘苦,以及泰雅族人對傳統文化的保衛戰 ◎ 本書由作者的口述及手稿編輯而成,敘述二戰前後台灣的生活以及北台灣泰雅族的文化傳統。 ◎ 從食衣住行、政治、教育、醫療、人文歷史等面向,討論土地的種種問題。 ◎ 換個角度看歷史,由原住民的角度看日本人、台灣居民,對其的種種互動與衝擊。 臺灣早期成長環境的印象包含蒸汽火車頭、防空洞、引擎在前的黃白公車、圓山動物園等等。慢慢的隨時代進步,這些景、物也看不到了,許多現在認為理所當然的,實際上是前人慢慢推動的,時間的巨輪慢慢轉動,台灣經歷了漢人的移民,衝擊台灣的主人--原住民。原住民的生活範疇跟

文化,日本外來政權的統治、建設甚至將台灣牽扯入戰爭的破壞而動盪不安,我們的先人們及上一代也隨時代的波浪緩緩被推動著,他們的回憶也成為我們小時候百聽不厭的故事……。作者的回憶故事,為台灣這塊土地留下見證。 作者在拉拉山上透過他孰悉的日語跟泰雅族的耆老訪談過,進而了解泰雅族人的善獵,織布及紋面的文化。令人驚訝日本人當時因為拉拉山的交通極為不便,征服泰雅族竟然花了很長的時間,幸運的是拉拉山是最晚被日本人開發,讓深山裡的神木及森林得以保存。 泰雅族人面對外來的統治也打壓了原來的傳統文化及語言,紋面及信仰的喪失分散了他們族人的向心力,母語的消失、族人的傳統也變成傳說,猶如失去了根,就像高山的神木少

了水源的滋養又受到颱風或人為的破壞,岌岌可危。 作者簡介 林木德 (德:A-DO-GU) A-DO-GU為日本音,當時學校裡以日本發音,玩伴用為乳名。 出生於西元1933年(民國22年)的宜蘭羅東一處小農村,同時也是處於昭和八年的日據時期,其所處是一個政治更迭變化的時代,所有的食衣住行及政治經濟亦急速且劇烈的改變。書中所敘述的內容為其一生至今所經歷的一切。從辛苦的生活開始,經過戰亂,一直到現在安定富足的生活,讓他感到非常珍惜。 第一章 台灣的早期生活 衣、食概況 住、行概況 政經、教育及醫療概況 第二章 台灣島的變化經過 台灣為何變為中國土地 日本

人如何征服泰雅族 日本對台灣的貢獻 日本人留在台灣的遺蹟 台灣在戰爭中與戰後的變化 美援對臺灣的影響 第三章 泰雅族的特性 泰雅族的歷史與文化 泰雅族人的生活 巴陵開發史 第四章 拉拉山的物產 拉拉山的神木 拉拉山的物產 第五章 拉拉山的觀光景點與民宿 拉拉山上民宿的創始 知名的名產景點介紹 第六章 總 結 作者序 臺灣百年來,我感到變化非常非常的大。在20世紀前,這個島的外來人,只留下臺北淡水的紅毛城與台南安平的古堡。日本人殖民臺灣前,一般人民過河、過溪只靠竹筏,走路只有公尺寬的小路,一切只靠人力與牛力維持日常生活。 從1800年起,由英國人發明

蒸汽機開始,而後來內燃機(用燃料之引擎)、電力、火藥以及石油,再經過兩次的世界大戰,更突飛猛進。本來是一個蠻夷之島,經過中國移來的人民與日本人殖民統治,使臺灣開始有一些建設。今天臺灣人應該慶幸自己的命運,今天如果日本仍占領臺灣,臺灣人之命運絕對沒有今天的自主平等與富有,現在臺灣億萬富翁到處都有,百億富翁也並不稀奇。本書中,我所細述的小時候生活以及中年後住拉拉山經營民宿之所有見聞,就是當時臺灣人生活演變之縮影。由於臺灣人肯努力學習、冒險打拼、勇敢,並追隨美、日的科學到世界各地的科學到世界各地打天下,臺灣已經成為世界上無人不知的矽島。社會福利已經超過世界標準。如今仍有十六族的原住民真是奇蹟。因他們

是這個島的原來主人。臺灣有天時地利之優點,科技發展及政治進步,可使我們臺灣變成更自主平等、更幸福、更文明、更健康之寶島。 冬天如何過冬呢?當時所有的布料就是如同寶物一般,一件布料穿久穿破了以後,並不會把它丟掉,而會把舊布料與舊布料重疊並加厚,以手工把它縫起來,做為冬天禦寒的棉襖,當時沒有像現在的塑膠釦子,釦子仍是用布做的古老方式。除此之外,有一部份冬天外衣是以麻布材質製作,因麻布纖維較粗較厚所以用來做外套較適當。台灣當時有一種叫做『瓊麻』,主要生長在南台灣屏東一帶,如沙漠植物,其纖維是製造船用之繩索的原料,早期沒有塑膠纖維,只有這種纖維可在海上使用,當時出口日本最多。但還有一些

苧麻,苧麻除了可以做麻布以外,還有製作麻繩與麻袋作為裝米與糖之用途 冬天老人家為求生禦寒不得不以小火籃來取暖,以求其生命延續,而不至於失溫凍死。晚上睡覺所用的棉被是棉花做的,而這件棉被可能是用過好幾世代,大多是用到因火災或其他災害的關係而消失。一般冬天大部份的人,都集中在灶腳(廚房),一邊用稻草或柴木燒火取暖,另一方面可以燒飯來吃。西元1949年以後,因美援的關係,我才開始有卡其褲可穿。從1950年台灣開始有紡織業。其原料及機械設備大部份從日本與美國進來。因為紡織業的興起,也漸漸改善了我們在穿著上的不足。 當時我們的生活一般只求吃飽,什麼纖維素、蛋白質 維他命,根本也沒有聽說過。每天早晨吃乾飯

,煮飯工具只有灶與大鍋鼎,以稻草及木柴做為能源。因為怕飯煮熟後鍋底變焦,故通常水遠多於米。煮熟後,用竹片做的竹瓢,將米飯撈起來後等乾變成飯。這個鍋內原本多的飯水,我們叫飯湯,是很有營養的湯,如同稀飯。飯後有時把飯湯當做飯後的湯來喝,多餘的再拿去養豬。家裏養的豬大約3~5頭,大部份以蕃薯葉與蕃薯做為飼料,以它的排泄物做為肥料。小時候因為家裡養豬,除割蕃薯葉養豬,最頭痛的是3天左右要挑一次豬糞,參入人糞在內,這也是我們重要肥料的來源。其實當時沒有什麼搬運的工具,完完全全靠人力兩肩挑豬糞,這種工作我大概做了10年左右。也是我在家裡最重要的工作。常常放學後,看到豬糞滿地就不得不挑,又重又臭當然免不了,

重點是糞便只能靠體力來清理。至於養雞才好玩,雞有雞寮,但白天時候就放出來,讓牠們自己去找東西吃,如蟲或散落的米穀等。

虛擬實境應用於文化保存-以《詩經》為例

為了解決紅毛城用途 的問題,作者邱學平 這樣論述:

近年來,資訊科技的快速發展改變了大眾接觸文化的方式,數位化技術的演進促使文化資產得以用另一種永久保存的形式發展,古蹟、古籍及古畫等歷史文物的數位典藏成為重要的課題。虛擬實境裝置 (Virtual Reality, VR) 目前被廣泛的使用在各領域,其具有模擬視覺、聽覺等感官的能力、並且能與虛擬環境進行高度互動,適合做為文化資產數位化保存的媒介。本研究以《詩經》為例,從中挑選廣為人知的《秦風‧蒹葭》詩詞,探究其結合VR數位化保存的可能性。本研究初期以問卷調查目前大眾對於以VR結合文化資產保存、導覽的觀感與期許,以調查結果作為虛擬環境設計準則,然後使用Unity3D遊戲引擎結合HTC VIV

E製作具保存、導覽、研究等用途之數位化文化資產。再針對受測者以訪談法探討《詩經》詩詞的數位化對於使用者認知之影響,受測者經VR導覽詩詞意境後可提升對於《詩經》的理解程度與興趣,並藉由體驗虛擬實境導覽提升文化認同,從實驗結果歸納出VR適合在未來應用於文化資產的數位化保存、導覽及學術研究,並整理出未來虛擬實境應用於文化保存的相關建議。

東印度公司與亞洲的海洋:跨國公司如何創造二百年歐亞整體史(精裝)

為了解決紅毛城用途 的問題,作者羽田正 這樣論述:

以亞洲海域為舞台而活躍的東印度公司, 創造出17至18世紀世界整體的歷史。 用「海洋跨國貿易」新視角, 在「政治之海」和「經濟之海」的對照中思考近代的形成。 一般歷史書主要講述的是王朝、帝國、文明等的興亡,本書可謂是相當特別的存在,把整個「世界」視為研究主體,企圖透過幾家東印度公司的興亡,描述整體世界在十七、十八世紀之間的變化。 呈現出台灣、新馬、港澳、印度所在的亞洲海域,並不是不是陸地帝國的邊陲,而是十七至十八世紀世界貿易的中心。 書中充滿大量趣味盎然、也引發思考的海洋史視角,讀者隨著荷蘭、英國、法國等多家東印度公司的船隻,從西北歐出發,來到西亞的經濟之海,再

繞過麻六甲海峽駛入東亞的政治之海,一路充滿新奇故事,用「海洋亞洲」新視角看到全新的二百年跨歐亞整體史。 ■極為大膽的史學嘗試!挑戰構築新的世界史像。 不用王朝、帝國和文明,透過「公司」二百年興亡,再現跨歐亞二百年「整體世界」。 就中文出版品而言,過去的相關研究多以歐洲各國的東印度公司為單位進行,或是考察亞洲各國對於東印度公司的因應之策。而台灣則更多聚焦在荷蘭和福爾摩沙的史料鉤沉和史觀建構。然而本書的特色是把這些研究、史料統合起來,立基於一貫的視角進行考察,從而描繪出這二百年流動的世界歷史。羽田正強調,歷史研究需要以整體性的概念理解現代世界的建構。無論是日文,還是中文,亞洲的出版

品中幾乎沒有同類型的書籍,這是本書最獨特的地方。 本書試圖描述十七到十八世紀的世界史,而在其中擔任世界舞台引導者的正是「東印度公司」。這間公司在世界海上交通與商品流通一體化的背景下創立。英國東印度公司成立於一六○一年,荷蘭東印度公司則成立於一六○二年。其他包括法國、丹麥、瑞典、奥地利等西北歐各國,也在不久之後成立了相同性質的公司。 這些公司都成立於十七世紀,在世界展開一體化的同時登場,並加速這股潮流,最後隨著在世界一體化的完成(十八世紀末至十九世紀初)失去存在的意義,因而消失在世界的舞台上。 ■跳出國族,台灣、新馬、港澳、印度—— 亞洲海域不是陸地帝國邊陲,而是17至18

世紀的世界中心。 「亞洲海域」以地理位置來說,指的是包含印度洋、南中國海、東中國海在內的海域及其沿岸。印度洋以印度次大陸為界,又可以分為西側的阿拉伯海、波斯灣、紅海,與東側的孟加拉灣。作者認為,亞洲在東印度公司的時代,可以說首度成為一個整體。然而,這僅僅是當時的「歐洲」人與生於後世的我們的看法。對於當時的「亞洲」人而言,並不曾想過大家都是亞洲人,與歐洲人屬於不同的群體。 本書使用「亞洲海域」的地理概念,從而用貿易把西北歐、伊朗、印度、東南亞、中國、台灣、日本這些在空間和時間上大跨距的歷史及不同王權整合在一起。 亞洲海域在本書中所描述的時代,處於世界商品流通的中心地位。亞洲海域

就像一座寶山,充滿了香料、綿織品、絹織品、陶磁器等西歐人想要取得的商品。為了取得這些商品,只依靠歐洲生產的商品和貴金屬是不夠的,因此西班牙人運來新大陸的白銀,葡萄牙人則必須調度日本白銀,他們不是來亞洲海域販售歐洲生產的商品,而是被亞洲的商品吸引過來。 正如同現在世界的金融活動以紐約的股匯市為中心一樣,在當時亞洲海域的交易行為,對世界整體的商品流通帶來極大的影響。更極端地說,亞洲海域才是當時世界的中心。 ■當跨國股份公司遇到東亞「政治之海」 印度洋海域和東南亞一帶可以說是「經濟之海」。歐洲的東印度公司把勢力拓展到東南亞到西亞、把自己的理論和商業習慣加諸當地時,沒有遭受到過多的抵

抗,其貿易事業之所以能夠成功地開展,與此地王權開放而且同意「自由貿易」的態度有極大的關係。 然而,東亞史的脈絡卻理所當然地認為,陸上政權(國家)應該規範、管理海上貿易。無論是明政權、清政權,還是日本德川政權都是如此。這顯示出統治印度洋海域與東亞海域的政權在性格上有著明顯的差異。所以,各國東印度公司從印度洋這片「經濟之海」往東挺進時,則遇到陸上政權企圖管理、支配的「政治之海」。 也就是說,至少直到十八世紀末為止,歐洲東印度公司都不是東亞海域的主導者。中國、日本政權、華商以及船員,才是推動這片海域歷史的主角。 對中國來說,東印度公司是帶來鴉片、挑起戰爭的無良公司;在日本,東印度公

司則是以引進歐洲進步文化、順從親切的貿易商人形象,得到正面的評價。但無論差異多麼巨大,東印度公司的本質就是,發行股份、聚集大量資本、由王權乃至政府認可貿易獨佔的商業資本家。 ■一次擺脫兩種陳舊史觀(「西歐中心史觀」和「中國中心史觀」)! 用「海洋亞洲」新視角看到全新的自我。 我們要改變一種根深柢固的歷史認知,那就是一開始,歐洲文化並不先進。至少直到十八世紀末為止,世界都沒有任何一個地區的文化,對其他地區的文化佔有壓倒性優勢。十六、十七世紀的西北歐地區也經常對亞洲懷有憧憬,並汲取其文化。 本書反覆強調,被視為進步的「近代歐洲」,絕非地理上的歐洲與其居民獨力創造出來的產物。東

印度公司運來的亞洲物產與美洲的白銀,為歐洲帶來富足。歐洲以亞洲出色的產品為目標展開技術革新,從而出現了影響人類進程的工業革命。西北歐的人,從亞洲、非洲、美洲、大洋洲的人類與社會,獲取難以估量的新知,並且活用這些知識,重新檢視自己的政治機構與社會制度,對其展開革新。他們找出了超越基督宗教範疇的全新世界觀與自我認知,為科學技術及學術帶來飛躍性的發展。 由此可知,如果沒有歐洲以外的地區,近代歐洲就絕無可能誕生。近代歐洲是人們在世界一體化的過程中所孕育出來的,是全世界的產物。不用說,東印度公司對於這個近代歐洲的誕生起了極大的作用。 當「東印度公司的時代」邁向終點時,包括台灣在內的東亞世界引

進了「近代」的概念,並隨著「近代」理論,而展開翻天覆地的變化。 ■充滿大量趣味盎然、也引發思考的海洋史逸聞 本書所呈現的海洋貿易世界,與從陸地政權出發而看到的圖像大不相同,充滿了許多戲劇性的小插曲和逸聞。 ◎女人去印度會停經嗎? 十七世紀中葉之後的法國知識分子,對於東方的物產、食物、科技等知識幾乎一無所知,以至於問出了「我聽說歐洲女性去到東印度之後,過了一、二年就會停經,這是真的嗎?」或是「我聽說如果把歐洲的狗帶到東印度,過了二、三年就不會吠叫了,這是真的嗎?」之類的問題。 ◎歐洲船員不會捕魚 日本商人和船員好奇地發現,歐洲人在長達幾個月的遠航途中,即便遇到缺乏

食物,食物腐爛,也不會去海中捕魚,烹飪出新鮮美食。 ◎多國籍員工的企業 荷蘭東印度公司不只雇用出身於荷蘭共和國者,外國人的雇用率也非常高。十七世紀中葉左右,約有百分之六十五的士兵和百分之三十五的船員是外國人。到了一七七○年,士兵和船員的外國人比例,更是分別高達百分之八十及百分之五十以上。 ◎私生子問題 英國東印度公司曾經把一百多萬人從歐洲運往亞洲,把三、四十萬人從亞洲帶到歐洲。而因為自由貿易和人員流動,在亞洲各地商館裡也出現很多異國婚姻及混血兒私生子。德川政府規定,日本女子和滯留在長崎的荷蘭人、華人所生的子女,不可以被帶到國外出航而只能留在日本,即在日本生下的混血兒是日本人

。然而這些混血兒的社會地位是不同的。荷蘭人的地位低於華人,所以荷蘭混血小孩容易遭到嚴重歧視。 ◎耶魯大學和東印度公司 耶魯大學的前身名為「大學學院」,為了紀念在十八世紀初,捐助大筆金額的伊利胡.耶魯(Elihu Yale)才改名為「耶魯學院」。耶魯究竟是一位什麼樣的人物呢?原來是十七世紀後半,任職於英國東印度公司重要據點馬德拉斯的總督。耶魯在擔任總督之前,就已經與葡萄牙的猶太教徒合作染指鑽石貿易,而這位夥伴死後,其遺孀成為耶魯的情婦,兩人之間甚至產下一子。 ◎亞當.斯密對東印度公司的批評 古典派經濟學始祖亞當.斯密在他的知名著作《國富論》中,對東印度公司的被國家認可的壟斷

特權,加以批判,主張自由放任主義的市場經濟。這種觀點成為主流。《國富論》出版後不到十年,東印度公司的組織與經營方法就遭到根本性的修改。 ==================== ■ 為台灣量身訂製的海洋視角世界史框架! 台灣,是否要跳出「荷治台灣」的想像,把自身放在更寬廣的世界史參照系? 本書審定者陳國棟(中研院史語所研究員、海洋史研究專家)認為: 台灣很多人都可以把荷蘭東印度公司、熱蘭遮城、淡水紅毛城……等等與東印度公司連結的對象朗朗上口,甚至於對荷蘭東印度公司在亞洲的總部雅加達或者歐洲母公司所在地的阿姆斯特丹也不算陌生,可是對這些公司在亞洲境內其他地方的活動概

況、對當地以及整個亞洲或世界的歷史動向產生怎樣的衝擊,或者怎樣的影響,大體上除了少數幾位研究者之外,普遍欠缺瞭解。 也就是說,台灣不能侷限在「荷蘭時代的台灣」,而是「十六世紀的台灣、荷蘭與世界」。台灣的視野可以超越福爾摩沙,思考在更大跨距的亞洲海域歷史流動中的角色。 本書另外一個啟示是: 歷史的主體是誰?歷史的內在動能又在哪裡?從來不應該被既定史觀所綁架。本書把不被視為是歷史主體的東印度公司,當作歷史主體,這既是巨大的史學挑戰,也是重要的共同體想像。 ==================== 來自日本講談社的全球史鉅獻 《東印度公司和亞洲的海洋——跨國公司如

何創造二百年歐亞整體史》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第16卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆ 本書系由21卷構成,陸續出版中―― 01《人類文明的黎明和黃昏》 克服多次的滅絕後,「人類」興起、擴散出去的「文明」是? 作者:青柳正規(東京大學名譽教授) 02《亞歷山大的征服和神話》 偉大皇帝的帝國為何一代就破滅?重新探討希臘中心的希臘化時代觀

。 作者:森古公俊(京帝大學教授) 03《斯基泰和匈奴.游牧的文明》 在駿馬奔馳的草原上──探索希羅多德和司馬遷筆下騎馬遊牧民族的世界。 作者:林 俊雄(創價大學教授) 04《通商國家迦太基》 腓尼基人建立,卻在布匿戰爭被羅馬埋葬的海上帝國。 作者:栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員) 05《地中海世界和羅馬帝國》 從都市國家發展成大帝國,後因一神教的誕生而轉變的古代社會大劇。 作者:本村凌二(早稻田大學特任教授) 06《絲路與唐帝國》 「唐」是漢民族的王朝嗎?粟特人的足跡和歐亞大陸中央的躍動。 作者:森安

孝夫(大阪大學名譽教授) 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 一瞬之間創造出大帝國,全新的世界真理。從穆罕默德到現代。 作者:小杉 泰(京都大學教授) 08《塞爾特的水脈》 在被羅馬和基督教襲捲之前。「夢幻之民」的文化遺跡。 作者:原 聖(女子美術大學教授) 09《義大利海洋都市的精神》 漫步在威尼斯和阿瑪菲,在街上感受相融的「時間重疊」。 作者:陣內秀信(法政大學教授) 10《蒙古帝國及其漫長後續》 為人類史帶來開創性的大帝國解體後,中亞發生了甚麼事? 作者:杉山正明(京都大學教授) 11《奧斯曼帝國五百年的和平》 繼承拜占庭帝國首都‧

伊斯坦堡的「長壽巨象」的多樣性。 作者:林 佳世子(東京外國語大學教授) 12《東南亞.多文明世界的發現》 從吳哥窟開始,託付給巨大遺跡的民族精神和世界觀。 作者:石澤良昭(上智大學特聘教授) 13《印加和西班牙.帝國的交錯》 在西班牙支配下維持命脈的「印加」。原住民和征服者的共生和反叛。 作者:網野徹哉(東京大學教授) 14《近代歐洲的霸權》 從國民國家誕生到歐盟。製造世界秩序的「歐洲」之全貌。 作者:福井憲彥(學習院大學教授) 15《搖擺於歐亞間的沙皇們》 在歐洲和亞洲間搖擺,廣大無邊的帝國和皇帝一族之,光與闇。 作者:土肥恒之(

一橋大學名譽教授) 16《東印度公司與亞洲的海洋》 史上最初的股份公司,從誕生到消滅的兩百年。亞洲海域是世界中心。 作者:羽田 正(東京大學教授) 17《大英帝國的經驗》 空前的繁榮,是放手殖民地美國而帶來的。從物品和女性看世界帝國的盛衰。 作者:井野瀨久美惠(甲南大學教授) 18《大清帝國與中華的混迷》 滿洲人的光輝帝國。中國民族主義和西藏問題的起源。 作者:平野 聰(東京大學教授) 19《大日本.滿洲帝國的遺產》 透過日韓戰後形成的滿洲人脈,朴正熙和岸信介。質問東北亞的現在。 作者:姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學副教授

) 20《空中帝國.美國的二十世紀》 從萊特兄弟到九一一。在「戰爭世紀」勝出之超級大國的一百年。 作者:生井英考(立教大學教授) 21《人類該何去何從?》 環境與人口、海洋與人類、宗教與社會,以及非洲的現狀。多面向的論述。 作者:大塚柳太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)、森本公誠(東大寺長老)、松田素二(京都大學教授)、朝尾直弘(京都大學名譽教授)、Ronald Toby(伊利諾大學教授)、福井憲彥、杉山正明、青柳正規、陣內秀信 ※ 註:書名目前為原書直譯,出版時可能會做調整 特別推薦 本書審訂、導讀:陳國棟/中研院史語所研究院、著

名的海洋史和經濟史專家。

二二八國家紀念館與古蹟場館經營之研究

為了解決紅毛城用途 的問題,作者魏志程 這樣論述:

本研究以「二二八國家紀念館」為研究個案探討古蹟場館經營之狀況。綜觀過去的研究,黑色觀光是比較新型態的觀光類型,但黑色觀光或創傷紀念館有其心理阻因,這些阻因會使觀眾選擇不前往參觀,其中包含該議題太過負面或沉重,或逃避與國內相關的爭議性歷史議題。另外,古蹟再利用時,研究顯示民間企業著重的是商業利益,基金會著重的是形象與行銷管理,本研究在此背景下,思考二二八事件紀念基金會接手經營紀念館的狀況,若與原本業務無法兩全之下,如何割捨,最後對館方提出具體建議。本研究假設四個面向的受訪者各有不同的思考和立場,針對當中的交集與對立作分析。訪談大綱針對四大類的受訪者分別設計,有相同和不同的題目。最後的結果顯示,

政府部門、經營部門、非營利組織並沒有太大的歧異,大致上都覺得本古蹟場館的經營是適當的。觀覽者則有比較不同的看法,普遍希望能呈現更多元、正向的展覽主題,設置更多服務設施,並覺得古蹟主題不夠明顯。對於本研究主題,總結歸納以下結論:一、遵守條例和契約進行維護,場館利用符合原建築的配置和精神。二、場館定時巡檢,遵守文資法進行修復,狀況保持良好。三、場館讓民眾容易親近,遵守文資法進行佈展,導覽會結合過去部分歷史。四、多重使用使場館空間更顯不足。五、古蹟未被凸顯,容易受忽略。六、二二八可以介紹的內容豐富,觀眾又有其他設施需求。七、考量紀念館屬性和家屬感受,行銷方式受限。給予館方的建議主要如下:一、古蹟具有

獨特性,古蹟再利用不該當作閒置空間再利用看待,空間經營必須以古蹟本身為主體去打造。二、古蹟的經營不僅僅是在維護和保存,更重要的是它的應用和創造價值,文化和商業可以做出對話,藉由這樣的流動創造更多的衍生價值,同時發揮更多的教育功能和影響力。三、利用活動或衍生性商品的開發和授權,或依文資法以勸募的方式取得捐贈,得到經濟的自主,經營的永續。關鍵字:黑暗觀光、紀念博物館、古蹟再利用、古蹟增建

紅毛城用途的網路口碑排行榜

-

#1.聖多明哥城 - 國家文化資料庫

西班牙在淡水河口建築的堡壘。稱為San Domingo(聖多明哥城),又稱紅毛城。西班牙人在1597年注意到臺灣北部有一港口, ... 於 nrch.culture.tw -

#2.【新北淡水】古蹟時光美學巡禮*紅毛城.滬尾礮臺 - 惠貲心方

來到這裡有三個建築物必看;包括主堡、洋樓式的領事館和南門。 入口處長滿藤蔓的城門就是南門,於清朝雍正二年(西元1724 年)建立,做為兵營用途 ... 於 tzucolorhous.blogspot.com -

#3.新北市立淡水古蹟博物館(紅毛城), 電話02-26231001

新北市立淡水古蹟博物館(紅毛城)於依法應設置哺集乳室公共場所名單資料集。 ... 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊留有防衛 ... 於 data.zhupiter.com -

#4.早安世界》全球可能寫10萬年最熱紀錄北北基今留意37度以上 ...

... 僅美國、加拿大等少數國家允許環氧乙烷用於香料、芝麻,作為殺菌用途。 ... 選定台灣宜蘭頭城及日本琉球具志頭村二處作為海纜登陸站。1979年7月9 ... 於 www.cna.com.tw -

#5.紅毛城校外教學學習單

1.紅毛城是由哪一國人建立的? □西班牙人 □荷蘭人 □葡萄牙人 □中國人. 2.紅毛城主樓堅固碩大,它應該是以哪一種用途 ... 於 163.26.1.53 -

#6.石和石灰重新建造一座新城。由於漢人多稱荷蘭人為紅毛,所以 ...

紅毛城 是國家的一級古蹟,也是淡水歷史文化的表徵,更可視為見證台灣三百餘年滄桑的 ... 更在紅毛城的主樓旁建造了一座紅磚洋樓----領事官邸,以做為辦公和居住用途。 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#7.佐賀藩銃砲沿革史: 全 - Google 圖書結果

又永祿九年雲州富田城の尼子經久を毛利元就が攻めし時は、大鐵砲を早上げて之を攻 ... 打たしも、寛永年中彼の島原城に切支丹一揆籠城の節も、不月に水泊し居りし紅毛 ... 於 books.google.com.tw -

#8.淡水之旅學習單

1.紅毛城是由哪一國人建立的? □西班牙人 □荷蘭人 □葡萄牙人 □中國人. 2.紅毛城主樓堅固碩大,它應該是以哪一種用途 ... 於 www.zgm.vi.kh.edu.tw -

#9.8-11課文重點(2) - Quizlet

老街、鐵蛋、紅毛城、小船. 淡水小鎮課文分哪四段? 感傷. 紅毛城靜靜望著河口和海洋,詩句給人怎樣的感受? 硬、圓、黑、亮 ... 紅毛城從前是________用途。 於 quizlet.com -

#10.世界局勢+台灣歷史文化套書(共三冊):簡明世界局勢2020年版+台灣史+台灣文化

【荷蘭時代的重要建築】唯一四百年古蹟的淡水紅毛城,見證台灣歷史數百年興衰荷蘭人與西班牙人先後在台灣興建許多建築,除了軍事、政治用途外,尚有經濟、生活機能。 於 books.google.com.tw -

#11.201005301840淡水紅毛城英國領事官邸 - 隨意窩

紅毛城 從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,在建築空間的結構上,可以看到主堡建築依舊留有防衛功能的設計,內部也為了辦公而增置的設備有文件焚化爐、保險庫、 ... 於 blog.xuite.net -

#12.淡水古蹟博物館的AR應用實例

紅毛城 與海關碼頭,是淡水很重要的2處文化資產。前者為創建於西荷時期的城堡,而後. 曾做為砲台、領事館等用途,後者則是清末開港通商後設立 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#13.美學文化套書(共四冊):圖解美學+圖解紅樓夢+圖解文化研究+圖解台灣文化

【荷蘭時代的重要建築】唯一四百年古蹟的淡水紅毛城,見證台灣歷史數百年興衰荷蘭人與西班牙人先後在台灣興建許多建築,除了軍事、政治用途外,尚有經濟、生活機能。 於 books.google.com.tw -

#14.台灣世界遺產潛力點01:淡水紅毛城由370年身世堆砌出的 ...

紅毛城 坐落在新北市淡水區,又稱聖多明哥城或聖安東尼堡,不但有著防衛型城壘的高聳主堡,城內還另設有辦公用途的英國領事館,底層則是用來拘留犯人的牢房 ... 於 www.xinmedia.com -

#15.衡量淡水紅毛城空間氛圍與遊客體驗研究

紅毛城 是淡水的第一座一級古蹟,亦涵蓋了英國領事官邸,觀光市場調查 ... 作為其於台灣的領事館用途,由於頻繁的交流,使得紅毛城逐漸熱絡起來。 於 163.15.40.127 -

#16.淡水歷史古蹟景點半日遊~親子走訪淡水紅毛城、前清英國領事 ...

喜歡來淡水旅行,淡水紅毛城非常適合當作探索的第一站,紅毛城交通來說首推搭捷運並轉乘公車,淡水從捷運站發車的班次超多跟捷運一樣頻繁了, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#17.紅毛城經緯度| 靠北餐廳

紅毛城 經緯度情報,作者:國立台灣大學土木工程學研究所都市計畫室出版者:內政部類型:圖書語文:中文. 於 needmorefood.com -

#18.[新北淡水];淡水紅毛城~為國家一級古蹟 - 個人新聞台

紅毛城 除了處處可見的軍事構築之外,堡內還設置了文件焚化爐,保險庫,文件保險箱及壁爐等等,這些也就是紅毛城從軍事用途,後來轉變成領事辦公場所的最佳證明, ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#19.你知道嗎?紅毛城大草坪竟是123歲網球場 - 好房網News

館長廖文卿表示,從照片中的綠圍籬、架高的鐵網,都足以判斷草坪為網球場的用途,深入探究後更發現,首屆溫布頓草地網球賽在1877年舉行,「紅毛城草地 ... 於 news.housefun.com.tw -

#20.公共電視台_下課花路米

使兒童能了解紅毛城的地理位置、歷史變遷與建築特色。 ... 請同學分組上台報告所蒐集到的古蹟資料,含地點、年代、用途、特色、圖片等。 於 web.pts.org.tw -

#21.台北淡水當台灣遇見西方邂逅紅毛城 - 台灣大紀元

紅毛 城主堡在17世紀最初建造時,是一座方形的城堡。興建目的,以軍事用途為主,故地基深、牆壁厚達1.5公尺,加上「外石內磚」的砌 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#22.2022/04/07 淡水古城一日遊>淡水紅毛城、前英國領事官邸 ...

↓紅毛城是台灣最古老的完整建築物,兩層樓高,以亮眼的朱紅色外牆為其特色,主堡高約13公尺,平面呈邊長約15公尺的正方形,牆壁厚約2公尺,足以抵擋早期 ... 於 blog.udn.com -

#23.首選珍藏: 見證日出日落——人文薈萃的紅色堡壘

紅毛城 最初是十七世紀由西班牙人所建的聖多明哥城 1 ,由荷蘭人接手時已剩斷垣殘壁。 ... 荷蘭人將之作為軍事用途,臺灣開港後英國租用,增建英國領事館作為領事行政辦公 ... 於 digitalarchives.tw -

#24.走。新北淡水《紅毛城》窺探台灣現存最古老的建築物

回家孤狗一下,原來是要從真理大學的大禮拜堂過去可以通到紅毛城隔壁的前 ... 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主堡部分 ... 於 yinien777.pixnet.net -

#25.淡水紅毛城 - Angela's blog - 痞客邦

紅毛城主堡分上下二層樓,英國人進駐後,將原先灰白色的紅毛城,粉刷成紅色的特色牆身,原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,在二樓有為了辦公而 ... 於 angela19722002.pixnet.net -

#26.淡水紅毛城| 根本留著「安娜與國王」的血液啊

台灣不只有日治時代,早期西班牙、荷蘭,還有英國來過都留下痕跡,屹立300多年的淡水紅毛城(安東尼堡)現為國定古蹟,參觀英國領事官邸可穿越時空回 ... 於 littleatime.com -

#27.圖解現代百科辭典 - Google 圖書結果

毛城 却を木掃化又はといひ、又れより作った統織物を木部本・ T 毛・「神経を紡鎌工 ... 録は第一位であり、用途ち站に多く、物・物・組物・城等種々のものに作られる。 於 books.google.com.tw -

#28.Fw: [遊記] 紅毛城與英國領事官邸

發信人: [email protected] (旅人) 網誌圖文好讀版http://kaichingchang.blogspot.tw/2013/07/Fort-San-Domingo.html 「紅毛城」歷經西班牙人、 ... 於 buddhaspace.org -

#29.淡水老街紅毛城段13坪道路用地9坪建地

591售屋網,新北售屋資訊:出售土地,實價登錄社區,淡水老街紅毛城段13坪道路用地9坪建地,稀有淡水紅毛城地釋出很稀有【我是永慶不動產~連續九年千萬 ... 適 合用途 住宅. 於 sale.591.com.tw -

#30.新北市立淡水古蹟博物館_紅毛城5大分析

紅毛城 從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊留有防衛功能,建築內部為了辦公而增置文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等。 園區中有兩幢 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#31.台北縣淡水鎮-紅毛城景點分享(下) - 房地王部落格

清朝淡水開港,英國人整修紅毛城而成今天看到的樣貌,且把灰白色外觀, ... 紅毛城一樓動線圖與昔日空間名稱圖~~ 紅毛城租給英人後,功能從軍事用途轉 ... 於 blog.housetube.tw -

#32.淡水紅毛城及領事館尋寶學習單 - 教育大市集

淡水的紅毛城和領事館你或許常常去,但你對裡頭的展示物了解多少,你可知道他們的名稱及用途。藉由「尋寶遊戲」的活動,請各小組依據分配到「寶物」的照片,在紅毛城園 ... 於 market.cloud.edu.tw -

#33.紅毛城特色

紅毛城 的歷史發展從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,在建築空間的結構上,可以看到主堡建築依舊留有防衛功能的設計,建築內部為了辦公而增置的設備有文件焚化 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#34.淡水紅毛城 - 旅遊通部落格

1642年荷蘭人北上進攻雞籠(今基隆),擊退西班牙人,並於同年10月14日在拆毀的城堡原址附近重建新城,稱為「安東尼堡」,這就是淡水紅毛城的由來。當時的 ... 於 good3610.pixnet.net -

#35.台北捷運遊+宜蘭公車好好玩 - 第 165 頁 - Google 圖書結果

從軍事用途轉化成領事辦公場所,這裡特別增設文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等 ... 這座西方建築物,位於園區入口處的「南門」,是紅毛城園區內唯一的中國式建築。 於 books.google.com.tw -

#36.花路米去哪裡(北-好奇)-新北市淡水紅毛城 - YouTube

紅毛城 位於淡水河口的小山丘上,俯瞰淡水河,遠眺觀音山,是軍事上的絕佳戰略位置,西班牙人於西元1628年在此建城,之後荷蘭人驅逐西班牙人重蓋新城, ... 於 www.youtube.com -

#37.淡水紅毛城 - 國家文化資產網

現有紅色外牆也是英國人所粉刷,原本紅毛城外牆為灰白色。 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊留有防衛功能,建築內部為了 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#38.文化部文化資產局- ✏️文資講堂 國定古蹟「淡水紅毛城 ...

文資講堂─國定古蹟「淡水紅毛城」✏️ 很多人到淡水遊玩的時候都會到#淡水紅毛城參觀, 但你知道她悠久的 ... 從軍事用途轉成領事辦公的公務場所, 於 ar-ar.facebook.com -

#39.台北淡水|紅毛城:390年歷史的一級國家古蹟 - 輕旅行

紅毛城 曾經被西班牙、荷蘭、鄭成功、大清國、英國、日本、澳洲、美國統治。 紅毛城的古井有什麼用途? 古井供應全區的水源,是當時沒有自來水的時代的 ... 於 travel.yam.com -

#40.紅毛城旗海與歷史年代故事

來城堡看少見的明鄭旗及清朝的黃龍旗紅毛城是淡水最重要的文化資產之一, ... 紅毛城,改做為領事用途並在1891年增建領事官邸,創造了今日紅毛城內 ... 於 tamsuitour.pixnet.net -

#41.收回淡水紅毛城的一段故事

紅毛城 收回後,本校仍積極爭取使用權,最後雖未能成功,也未能如本校. 所願變成博物館,但終能做為古蹟用途而沒有破壞整個學校周圍的環境,. 本人對此感到非常安慰。 ※1980 ... 於 www.laijohn.com -

#42.紅毛城

紅毛城 是淡水的古老建築,外表看起來就像紅色的城堡。它最早是由西班牙人為了到亞洲做生意,在西元1626年至1629年之間,佔領了台灣現在的基隆和淡水 ... 於 tmrc1.tp.edu.tw -

#43.冰棒桿是書籤紅毛城故事冰棒熱賣- 地方- 自由時報電子報

〔記者李雅雯/新北報導〕淡水古蹟博物館紅毛城園區內的「紅城小舖」推出「紅毛城故事冰棒」,上有紅毛城輪廓意象,除了是冰棒桿用途,還能是書籤,廣 ... 於 news.ltn.com.tw -

#44.淡水紅毛城 - Boss的部落格

淡水紅毛城新北市淡水區中正路28巷1號紅毛城在1980年前是個外觀非常漂亮又神祕的地方,她的紅磚建築令人嚮往甚至想攀爬一探究竟,最近藉由尋找淡水 ... 於 ntitlib1.pixnet.net -

#45.赤崁樓 - 臺南市政府文化局古蹟營運科

*1653 因郭懷一抗荷事件,荷蘭人在赤崁修築城堡以供防禦,也做商業行政中心,荷蘭稱之「普羅民遮城」,俗稱「紅毛城」或「番仔樓」,後稱「赤崁樓」。 於 historic.tainan.gov.tw -

#47.保健食品罐為何都要塞一坨塑膠袋?內行人揭2大真實用途

現代人常常使用保健食品,靠著一顆小小的藥丸,把忙碌生活中所攝取不足的營養通通補充回來。日前,一名網友在臉書發問,想知道藥罐子中會塞一團塑膠袋 ... 於 www.storm.mg -

#48.淡水紅毛城 - Jimmy的旅遊與攝影日誌

紅毛城 後來從軍事用途慢慢轉為領事辦公場所,在建築內,可以看到為了辦公而增置了文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等。在底樓還設有四間牢房,作為 ... 於 jimmylauct.blogspot.com -

#49.新北.淡水(淡水老街/漁人碼頭/情人橋/紅毛城) 彙整

你或許逛遍淡水老街、吃過各種淡水小吃、也曾到淡水紅毛城留下足跡,但除了 ... 時至今日,僅剩具觀光、交通用途的淡水──八里、淡水(老街)──漁人碼頭航線仍行駛。 於 taipeifunpass.welcometw.com -

#50.紅毛城 - JOJ設計

清末英法聯軍之役後,淡水開港,英國人租借紅毛城作為英國領事館使用,並在主堡 ... 紅毛城的歷史發展從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,在建築空間的結構 ... 於 www.joj.com.tw -

#51.File:紅毛城之美.jpg

中文(臺灣):紅毛城主堡外觀,前英國領事官邸在主堡東側。 日期, 2017年9月24日, 12:26:51. 來源, 自己的作品. 於 zh.wikibooks.org -

#52.【台北】紅毛城 - Yoyo的繽紛生活- 痞客邦

紅毛城 的歷史發展從軍事用途逐漸轉化成辦公場所除了外牆的防衛機制底部還有四間牢房為當時在台灣犯罪的英國人臨時拘留所. 於 sauxyoyo.pixnet.net -

#53.紅毛城 - 開放淡水- Fandom

淡水紅毛城主堡是一座方形城砦,最適合防衛,同時它的地基深、牆壁厚,加上「外石內磚」的砌法,在古代可不畏砲火的攻擊。主堡內分為上下二層樓,內部採半圓筒形的穹窿結構 ... 於 tamsui.fandom.com -

#54.淡水紅毛城- 淡水區- 新北市 - 旅遊王TravelKing

紅毛城 位於新北市淡水區,又稱做『滬尾城』,至今已有400年的歷史,為國定古蹟。西元1624年西班牙人侵入台灣後,於北部雞籠(基隆)外的社寮島(和平島)上建造了『聖 ... 於 www.travelking.com.tw -

#55.淡水古蹟之旅~總結及家長與學生的回饋

終於要回家了!經過了一天的學習,我學到了許多豐富的知識,讓我知道了紅毛城的改建過程和小白宮的用途, ... 於 dfes509.blogspot.com -

#56.[新北]淡水紅毛城-來到淡水不能錯過的歷史遺跡 - Tina就愛趴趴造

淡水紅毛城造訪日期:2018/12/08 TEL:02-2623-1001 ADD:新北市淡水區中正路28巷1號OPEN:週一至週五0930-1700/ ... 一樓分成好幾個不同用途的客室擺設. 於 tinachiang0824.pixnet.net -

#57.2016年2月25日星期四 - 淡水紅毛城Port Santo Domingo

此外又把城堡外牆塗成紅色,這下子成了名符其實的[ 紅] 毛城。英國人用樓上做辦公室,做簽證等辦公用途,底樓設有監獄,關一些酒醉鬧事的水手之類的 ... 於 wwdanshuihistory.blogspot.com -

#58.淡水紅毛城~美不勝收 - 皇后水瓶 三分甜美味人生

一路從真理街漫步至真理大學奇妙的穿過一道門便是紅毛城的領地了和老爺談戀愛的 ... 紅毛城的歷史發展從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,. 於 queen0101.pixnet.net -

#59.走過歷史歲月,駐守淡水的知名地標:紅毛城、英國領事館

原名安東尼堡的紅毛城,是荷蘭佔據臺灣時期作為軍事用途所建造的碉堡,具防禦作用。而隨著時代演變,最終所有權被台灣收回並被定為國家一級古蹟。 不再 ... 於 tripmoment.com -

#60.新北淡水景點「紅毛城」淡水最具代表性歷史建築! - 美食、旅行

紅毛城 位於新北市淡水區,是在1629年時由西班牙人所建造,在當時稱為「聖多明哥城」,1642年荷蘭人擊退西班牙人,在離開台灣前便將此城拆毀,1644年 ... 於 foncc.com -

#61.紅毛城導覽- Wenny 的世界 - 台北風情

紅毛城 從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊留有防衛功能,建築內部為了辦公而增置文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等。由於早期領事擁有 ... 於 102clps60926.weebly.com -

#62.有關紅毛城,你該知道的十件事,之二 - Matters

Q8. 英國領事官邸的用途為何? A8. 1858年簽訂天津條約後,英國於1862年在淡水開港設關,1867年簽定紅毛城永久租約 ... 於 matters.town -

#63.【台北縣-遊】淡水紅毛城@ 喵喵‧享受輕生活 - 痞客邦

這棟是領事官邸~建於西元1891年當時是英國與清廷訂立紅毛城永久租約後做為辦公和居住用途兩層式洋樓是典型英國殖民地建築式樣有發現到一樓跟二樓的 ... 於 nicole0726.pixnet.net -

#64.淡水紅毛城 - 天空晴藍‧芬仔宅- 痞客邦

紅毛城 的歷史紅毛城位於新北市淡水區,又稱做『滬尾城』,至今已有400年的歷史,為國家一級古蹟。於西元1624年,西班牙人侵入台灣後, ... 於 enjw.pixnet.net -

#65.走逛淡水古蹟博物館

表現出淡水最知名的歷史古蹟「紅毛城」的 ... ① 「紅毛城」內領事官邸建築是一座造型優雅的的紅磚樓 ... 供官員休憩聯誼之用途,成為今日的「小白. 於 125.227.255.111 -

#66.紅毛城南門 - 淡水

但到了乾隆末年,台北盆地和淡水逐漸開發,日益增多的民變和海寇,迫使清廷開始正視海防的需要和紅毛城的用途;1710年淡水設防駐兵,並定三年一換。 於 tamsui.yam.org.tw -

#67.紅毛城停車場免費借單車遊淡水

最近紅毛城停車場出現一整排色彩繽紛的單車,許多路過的遊客或是停車的遊客都會好奇地詢問單車的用途,原來是紅毛城停車場的貼心服務,只要在紅毛城 ... 於 www.sparcobikes.com -

#68.紅毛城園區(新北市立淡水古蹟博物館) - 新北市觀光旅遊網

於1984年底開放參觀的紅毛城古蹟區,包括了城堡式的主堡、洋樓式的領事官邸及清代城門的南門等;其建築同時兼具軍事防守、領事辦公及地牢等不同的功能。沿著拱圈迴廊走至紅 ... 於 newtaipei.travel -

#69.紅毛城- 維基百科,自由的百科全書

紅毛城 古蹟區(臺灣話:Âng-mn̂g-siânn),又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。最早建城是在1628年統治台灣 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.紅毛城 - 中文百科全書

紅毛城 ,古稱“聖多明哥城”、“安東尼堡”,位於台灣省新北市淡水區文化里中正路二十八巷1號。 該城最早是在1628年由當時占領台灣北部的西班牙人所興建,後來又由荷蘭人 ... 於 www.newton.com.tw -

#71.泰國暢銷彩妝品牌分享|SO GLAM 奶霜腮紅蜜全試色|超高CP ...

是一款液態腮紅,更是一支多用途的腮紅蜜. 直接也可以當作眼影和唇彩~ ... 但還是很喜歡這種不容易沾黏的腮紅彩妝:P. 泰國暢銷彩妝品牌分享|SO ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#72.紅毛城內部介紹2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

紅毛城 從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主堡部分依舊留有防衛功能,建築內部為了辦公而增置文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等。 於 year.gotokeyword.com -

#73.細說紅毛城

紅毛城 的配置位於淡水河口崙背最前緣,可以控制整個淡水港灣,主樓搶佔 ... 方型,為防禦性目的,東北角及西南角各有一座突出的稜堡,便於增廣射角,用途很像中國城牆 ... 於 saksskss2.tripod.com -

#74.淡水:輝煌的歲月 - 第 382 頁 - Google 圖書結果

爾後紅毛城又歷經許多波折,還曾經委託澳洲、美國代管,最終在民國69年(1980)年正式 ... 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主堡部分依舊留有防衛 ... 於 books.google.com.tw -

#75.紅毛城

為了鞏固統治地位,便在淡水河口建了聖多明哥城(San Domingo),也就是紅毛城的前身。 1641年,原先在台南一帶的荷蘭人北上,打敗西班牙人,接收聖多明哥城。荷蘭人從南洋 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#76.淡水紅毛城 - 淡水維基館- 淡江大學

紅毛城 從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主堡部分依舊留有防衛功能,建築內部為了辦公而增置文件焚化爐、保險庫、文件保險箱及壁爐等。由於早期領事擁有 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#77.C.紅毛城的特色

一、淡水紅毛城主堡是一座方形城砦,最適合防衛,同時它的地基深、牆壁厚,加上「外石內磚」的砌法,在古代可不畏砲火的攻擊! · 二、從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的 ... 於 sites.google.com -

#78.相約“紅毛城”. - ppt download

11 建築篇-領事館 光緒十七年辛卯﹝西元一八九一年﹞英國更在紅毛城的主樓旁建造了一座紅磚洋樓----領事官邸,以做為辦公和居住用途。 於 slidesplayer.com -

#79.有關紅毛城,你該知道的十件事 - 方格子

Q5. 英國租借紅毛城的用途為何? A5. 英國租借紅毛城主要做為領事館,用以處理領事業務及居住。 1861年英國租用 ... 於 vocus.cc -

#80.淡水紅毛城心得 :: 台灣觀光指南

在淡水河口的建築防禦 ...,2021年10月24日—淡水紅毛城(原名聖多明哥城),超過300年歷史,是國家一級古蹟。來淡水紅毛城門票全票80元,新北市民免費!憑門票還可以免費參觀 ... 於 travel.imobile01.com -

#81.淡水古蹟愛戀一日遊|藝術工坊、小白宮、滬尾礮臺、紅毛城

大家都很愛說這裡或哪裡是台北的後花園,但仔細想想,搭捷運就可到的淡水,絕對是大台北不開車旅人的輕旅行首選。捷運只要大約40分鐘,成人票55元, ... 於 margaret.tw -

#82.虎麗笑嗨嗨- 吃貨的日常,推薦高雄美食,高雄景點,部落客

這季新品推薦必吃完熟番茄牛排鐵板飯,現煮端上桌再淋入特製的憤怒紅醬,噗滋噗滋 ... 同意不得將本網站內容進行複製、轉載、存取修改或提供給第三方使用於商業用途。 於 hoolee.tw -

#83.虛擬紅毛城:以保存為導向的數位化與虛擬化流程初探

紅毛城 虛擬實境空間模擬器,基於1983年的實體復原測繪報告;2005、2006年的歷史 ... 來達到保存與資訊交流之用途,數位化、資料的視覺化以及空間虛擬化與互動的技術, ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#84.淡水紅毛城 - emilycsh的部落格- 痞客邦

紅毛城 從原本的軍事用途轉化成領事辦公的場所,在建築空間的結構上,可以看到主堡建築依舊留有防衛功能的設計,建築內部為了辦公而增置的設備有文件焚化爐 ... 於 emilycsh.pixnet.net -

#85.淡水紅毛城 - 山遊記與生活分享

又於1626年在淡水河口邊的山丘上興建『聖多明哥城』(紅毛城); ... 紅毛城的歷史發展從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,. 於 candywjb.pixnet.net -

#86.淡水紅毛城一日遊 - 繁花四季

淡水紅毛城是台灣著名的名勝古蹟之一,但幾次來淡水時都與其失之交臂,因為淡水老街比較吸引我這個吃貨( ... 在二樓某面牆壁上看到的東西,用途不知 ... 於 gingeryou0426.blogspot.com -

#87.[新北淡水]淡水紅毛城,紅磚紅瓦紅樓風情的英國領事官邸 ...

紅毛 城主堡是臺灣最古老的完整建築物,樓高兩層,除了一樓的監禁功能外,二樓則作為辦公用途,建築主體的牆壁厚達兩公尺,足以承受遠方的砲擊,是建築 ... 於 sherry2003.pixnet.net -

#88.我在紅毛城看國旗飄@幸福的驛站 - nidBox親子盒子

紅毛城 的歷史發展從原本的軍事用途逐漸轉化成領事辦公的場域,. 在建築空間的結構上,可以看到主堡建築依舊留有防衛功能的設計,. 於 moon258147.nidbox.com -

#89.淡水必遊~紅毛城樂活慢遊

由紅毛城俯視淡水河,形勢險要,「戌台夕照」素為淡水八景之一,集古蹟 ... 紅毛城從原本的軍事用途轉成領事辦公的公務場所,空間結構上主樓部分依舊 ... 於 www.top3.com.tw -

#90.淡水古蹟(二)紅毛城 - hu006的部落格- 痞客邦

閱讀紅毛城的歷史後發現,其實,早在明朝崇禎二年(1629年)西班牙人就在 ... 台的小型堡壘,專家們說這樣的小型堡壘,用途神似中國城牆的「角樓」, ... 於 hu006.pixnet.net -

#91.圖解台灣文化 更新版 - Google 圖書結果

【荷蘭時代的重要建築】唯一四百年古蹟的淡水紅毛城,見證台灣歷史數百年興衰荷蘭人與西班牙人先後在台灣興建許多建築,除了軍事、政治用途外,尚有經濟、生活機能。 於 books.google.com.tw