紅毛城是誰蓋的的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LloydHaft寫的 周夢蝶 × 漢樂逸【書盒套組】(兩冊):《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》 和徐逸鴻的 圖說清代台北城(風華金典藏版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[台北淡水].紅毛城(Tony的自然人文旅記第0505篇)也說明:紅毛城 被租借給外國,是源自咸豐十年(1860年)簽定的中英、中法《天津條約》,台灣的安平及淡水港被列入對外通商口岸之一。 同治元年(1862年),淡水 ...

這兩本書分別來自漫遊者文化 和貓頭鷹所出版 。

國立澎湖科技大學 行銷與物流管理系服務業經營管理碩士在職專班 王明輝 博士、李宗儒 博士所指導 葉永和的 澎湖傳統老厝保留之研究 (2016),提出紅毛城是誰蓋的關鍵因素是什麼,來自於澎湖老厝、3D繪圖、傳統、保留。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 建築與文化資產研究所 邱博舜所指導 許雁婷的 上而下對下而上:淡水文化資產保存研究 (2014),提出因為有 淡水、文化資產、保存運動的重點而找出了 紅毛城是誰蓋的的解答。

最後網站淡水古蹟博物館紅毛城+前清英國領事官邸~台北親子景點則補充:像是堪稱淡水代表的紅毛城, 它是台灣現存最古老的建築之一, 擁有數百年歷史,見證台灣的變遷, 經過多年整修終於重現那亮紅城堡,

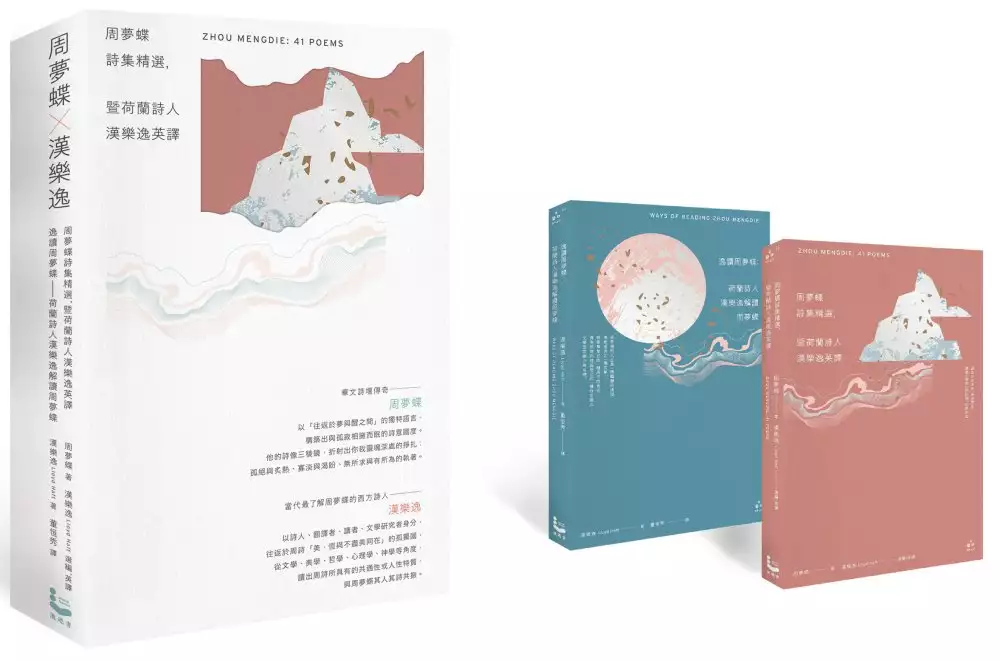

周夢蝶 × 漢樂逸【書盒套組】(兩冊):《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》

為了解決紅毛城是誰蓋的 的問題,作者LloydHaft 這樣論述:

本套書組合:《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》、《逸讀周夢蝶》 華文詩壇傳奇──周夢蝶 × 當代最了解周夢蝶的西方詩人──漢樂逸 周夢蝶: 以「往返於夢與醒之間」的獨特語言, 構築出與孤寂相擁而眠的詩意國度。 他的詩像三稜鏡,折射出你我靈魂深處的掙扎: 孤絕與炙熱、寡淡與渴盼、無所求與有所為的執著。 漢樂逸: 以詩人、翻譯者、讀者、文學研究者身分, 往返於周詩「美,恆與不盡美同在」的孤獨國, 從文學、美學、哲學、心理學、神學等角度, 讀出周詩所具有的共通性或人性特質, 與周夢蝶其人其詩共振。 【本套書組

合特色】 ◎詩選中的41首詩,出自《孤獨國》、《還魂草》、《十三朵白菊花》、《約會》、《風耳樓逸稿》等輯,涵蓋周夢蝶各時期的代表作品,可讀出不同時期的詩風轉變。 ◎詩選同步收入中英詩作,以兩種迥異的音韻和節奏感,進入周夢蝶「往返於夢與醒之間的語言和世界」,讀出封藏在字裡行間的悲喜、孤獨、苦痛、徒勞⋯⋯。 ◎轉換視角,以詩人、翻譯者、讀者、文學研究者身分,精采剖析周夢蝶詩作。 ◎透過文學、美學、哲學、心理學、現象學、神學等不同面向來琢磨、推敲周詩,走進周夢蝶創作世界的豐富意涵,讀出周詩所具有的宇宙性或人性特質,以及詩作中引發的「個人與心靈的自由」。 ◎詩論特別

邀知名譯者董恒秀中譯。董恒秀譯有艾蜜莉.狄金生的《我是個無名小卒》、《我居住在可能裏》、《這是我寫給世界的信》,也是周夢蝶的詩迷。她深刻了解「譯詩難,譯狄金生、周夢蝶更難」,是翻譯本書最合適的人選。 ◎兩書書衣皆以雙特別色印刷,以具象又帶隱喻的圖像,加燙些許霧金,象徵兩位東西方詩人交會時互放的光芒。素樸的棉卡書盒,兩面皆配合書衣的圖像開模,露出部分書衣視覺,盒上加印部分書衣元素,並輔以燙印,內外相互映襯。 *** 漢樂逸出生於美國,哈佛大學畢業後,進入全球漢學重鎮荷蘭萊頓大學攻讀中文碩士、博士。1971年,他在萊頓大學圖書館初遇周夢蝶的詩,兩個浸潤於東西方哲學、兼攝中外

宗教的靈魂,在周詩的回文、隱喻、禪思與悟境中交流。 1979年,他開始以英語、荷語翻譯周夢蝶的詩。四年後的夏天,他與周夢蝶在台灣初次見面,此後便經常透過親訪或信件往返交流討論,因而有機會洞察許多東西方學者未能察覺到的周詩細微之處。 漢樂逸一手寫詩,一手譯詩,歷經四十多年,翻越巴別塔,攀上孤峰頂,走進孤獨國,完成《周夢蝶詩集精選,暨荷蘭詩人漢樂逸英譯》一書。在翻譯過程中,他經由哲學、宗教、心理學、現象學等不同面向來吸收、轉化、醞釀、琢磨,以求精準掌握周詩「可以深海爲家,鵬飛時亦可將整個宇宙拋在身後」的獨特意境,同時更認為: 「周詩本身具有的宇宙性或『人性』特質,即使透過另

種一語言翻譯,猶能直指人心。周老許多詩中所引發的『個人與心靈的自由』,也極吸引東方或西方讀者。」 在《逸讀周夢蝶──荷蘭詩人漢樂逸解讀周夢蝶》中,他則透過兩大視角來解讀周夢蝶的詩作: 第一部〈解讀周夢蝶〉:從「回文」、「詩、夢、夢-詩」、「身體與意識」、「我們/彼岸」四個角度,引領讀者往返於周夢蝶「夢與醒之間的語言和世界」。 第二部〈翻譯周夢蝶〉:從言外之意的層次、詩行結束或沒結束、逐字閱讀、假想的字、雙關語、視角⋯⋯等,讀出浸透於文字之下的深沉意涵。 名人推薦 任明信(詩人) 林婉瑜(詩人) 徐珮芬(詩人、小說家) 曾進豐(《夢蝶全集》主編、高

雄師範大學國文系教授) 楊澤(詩人) 董恒秀(《艾蜜莉.狄金生詩選系列》譯者) 廖偉棠(詩人) 蕭詒徽(寫作者、編輯) 鴻鴻(詩人、策展人) ──共振推薦(依姓名筆劃排序)

澎湖傳統老厝保留之研究

為了解決紅毛城是誰蓋的 的問題,作者葉永和 這樣論述:

澎湖是個美麗的島嶼,近年來成為世界最美麗海灣的一員,除了怡人的自然景觀之外,人文景象更令人懷念嚮往,可是,隨著時代的變遷,我們過去在藝術家的畫中或攝影師的鏡頭下看到的澎湖老厝,不知不覺地在消逝中,每每看見在挖土機的鐵杓下,一棟一棟被破壞的情景,不覺讓人心痛,久久不能釋懷,澎湖傳統老厝具有它的時空背景與文化藝術價值,等有一天,我們在澎湖再也看不到這令人回味的老厝時,我們還會覺得我們住的地方是澎湖嗎?為了保留這值得珍惜的澎湖老厝文化,借助現代的電腦科技,以3D繪圖軟體的應用,將這些老厝一幢一幢的建置於數位化的檔案中,未來或許有人想要蓋一幢傳統的老厝,那麼根據這些數位資料,很快可以完成完整的建築設

計,也能在很快的時間內完成傳統建築的新老厝。建置一套澎湖傳統老厝3D繪圖的必要過程及程序,讓更多人可以在繪製3D老厝時有更方便的方法流程可以依據,在建置流程過程中更順暢,也將昔日或尚有跡可循的老厝一件件數位化的留存下來,是此研究的基本精神與目的。讓澎湖人仍然可以一直保有澎湖老厝的文化,也讓後代仍然可以追尋澎湖老厝的蹤跡,更隨著科技的發展、網際網路的發達甚至手機APP的成長,期待後續的研究者,可以應用在3D列印技術上,也可在網際網路360度或VR技術的呈現,更可以在手機的APP呈現出現址中:昔日的傳統建築與今日的新建築相互輝映,等等更多有趣的互動,澎湖老厝在未來的科技世界裡仍佔有一席之地,這將是

這個研究的實務目標,更期待能藉此達成澎湖文化行銷的積極成果。

圖說清代台北城(風華金典藏版)

為了解決紅毛城是誰蓋的 的問題,作者徐逸鴻 這樣論述:

◎台灣新生代古蹟與手繪建築達人三大著作壓軸 ◎了解清代台北城建築的唯一選擇 ◎邱博舜(台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授)、顏忠賢(實踐大學建築設計系教授)專文推薦 Ë裝幀設計特色:典藏版以青花底襯復原建築繪圖,風華金精燙呈現清代台北城,方背精裝完全展開,跨頁手繪圖一覽無遺。台灣首善之都台北城,150年前並不存在;台北城的初始建設得追溯到中法戰爭,在隆隆砲火聲中,一磚一瓦慢慢築起。本書以史料為基,細心還原歷史現場,深入淺出勾勒清代台北城的建設始末、發展及風華。 萬事俱備,只欠東風 台北盆地建城前,已經充滿蓬勃的市井活動,街巷熱鬧雜沓,自然而然發展出來豐富又多元的建築樣貌,如:土埆

厝、磚砌合院、街屋、寺廟、書院。後因淡水開港通商,引進商館、領事館、洋樓、倉庫、教會等西式建築。泉州人在大龍峒建造的「四十四坎」街市與漳州人在今日士林一帶建設的「八芝蘭城」,儼然就是功能完整齊備的迷你城池,道路規畫井井有條,排水措施和防禦功能無不一應俱全。 選址、築牆、看風水 在這樣的背景下,清政府進行台北城的規畫與建造時,並沒有遵循「先有街市而後築城」的慣例,而是另行選定城池位址,然後才大興土木,構築城牆與城門,城內的道路規畫更經過審慎的風水考量後才擬定,讓台北城得以成為一座方正完整的城池。 繁華鼎盛的清代台北城 從選址、籌畫、開工興築到落成,台北城經歷道路重劃與中法戰火的波折,最終在劉

銘傳親自坐陣下,成為台灣現代化建設的典範。讀者透過七十五幅細膩的手繪圖,一一走過西式城堡、平埔族聚落、漢人農村合院,再遊逛繁華的商店街屋、淡水洋樓。從設置台北城到興建公共建築的歷史場景中,穿越時空,來一趟清代台北城之旅!

上而下對下而上:淡水文化資產保存研究

為了解決紅毛城是誰蓋的 的問題,作者許雁婷 這樣論述:

台灣的文化資產保存始自日治時期的《史蹟名勝天然紀念物保存法》,至1982年《文化資產保存法》頒布實施,終於正式建立具完整性之保存制度與技術方法,2005年更全面更張新的保存架構,法制的修正代表政府部門在不同時代背景下對文化資產保存之觀點與價值詮釋的演變,亦直接影響地方文化資產保存工作的進行。台灣民間的文化資產保存力量則萌芽自1970年代都市化推進的刺激與鄉土運動的浪潮,都市發展與古蹟保存的衝突成為公共議題,地方文化價值受到肯定,並在政治社會的變化下,民間得以更具組織與系統之方式累積在地智識與認同,進一步轉化為回應地方發展與文化保存議題的主動力量。淡水是台灣歷史發展上具代表性的河港聚落與國際通

商口岸,擁有豐富多元的文化資產,於現代都市化的過程中,鄰近台北市的淡水更是台灣歷史聚落面對都市發展的縮影。但在高度開發的衝擊下,現今淡水仍能保存33處古蹟與歷史建築,不僅占新北市古蹟總數的四成,且幾乎皆密集分布於城鎮中心,更成為國內文化觀光推動的重要景點。淡水的文化資產保存,一方面從其中22處古蹟與歷史建築皆為淡水地方團隊合作對抗公共工程所爭取保存可見淡水民間文化資產保存的主體性,另一方面政府部門隨法制演變逐步指定、登錄不同類型之文化資產,於淡水設立台灣首座專責地方古蹟保存管理之古蹟博物館,並遴選淡水為台灣世界遺產潛力點中唯一的一處歷史城市,為政府與民間相互作用的結果。本文以淡水文化資產保存經

驗為例,從政府法制面、政策面的角度探討政府部門對文化資產之意涵與保存價值的變遷,以及其對有助淡水文化資產保存工作所推動之相關政策,進一步瞭解時代脈絡與官方文化價值反映於實際地方文化資產保存的影響。同時,相對於政府部門對文化資產價值的定義,從民間參與的角度探討地方對其之回應與相關論述變化,分析淡水當代重要文化資產保存之公民運動歷程與之對淡水整體文資環境發展的影響。

紅毛城是誰蓋的的網路口碑排行榜

-

#1.撤館前最後1封電報紅毛城內英末代領事的秘密告白 - 自由時報

英國末代淡水領事官在台灣發出的最後1封電報,如何描述他眼中的台灣?1972年英國撤館的時代秘密又是什麼?一切在淡水紅毛城盡可得到解答。 於 news.ltn.com.tw -

#2.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

淡水紅毛城(英國領事館全景) ... 照片左方城垛為紅毛城,右方洋樓為英人建於1891年之英國領事館。 紅毛城原名聖多明哥城,由西班牙人建於西元1692年。 於 tm.ncl.edu.tw -

#3.[台北淡水].紅毛城(Tony的自然人文旅記第0505篇)

紅毛城 被租借給外國,是源自咸豐十年(1860年)簽定的中英、中法《天津條約》,台灣的安平及淡水港被列入對外通商口岸之一。 同治元年(1862年),淡水 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#4.淡水古蹟博物館紅毛城+前清英國領事官邸~台北親子景點

像是堪稱淡水代表的紅毛城, 它是台灣現存最古老的建築之一, 擁有數百年歷史,見證台灣的變遷, 經過多年整修終於重現那亮紅城堡, 於 paulyear.com -

#5.紅毛城到底是哪一國人蓋的?從九面旗子說起。

紅毛城 前的這九面旗子,我覺得是個很棒的策展,一字排開,說明複雜的過去。代表了曾經佔據此地的政權,分別是西班牙、荷蘭、明鄭、清國、英國、日本、 ... 於 i-chentsai.innovarad.tw -

#6.淡水紅毛城| FORT SAN DOMINGO - 5歲都要懂的國際觀

然而在『紅毛』蓋堡之前,這個地方其實是西班牙人先來蓋了『聖多明哥城』但是沒有多久就被荷蘭人趕走了….趕走前還把蓋好的堡壘給毀了,於是荷蘭人就自己重 ... 於 laraglobalpedia.wordpress.com -

#7.台北淡水|紅毛城:390年歷史的一級國家古蹟 - 輕旅行

目前的樣貌幾乎是在英國時期大幅增修而成,紅毛城古蹟區有三個部分:包含紅毛城主堡、前英國領事官邸以及清治時期所建造的南門。紅毛城的九次易主1628 ... 於 travel.yam.com -

#8.回程時順遊淡水-紅毛城 - 阿偉の生活記事

到途中所經過的腳踏車都以悠閒的速度行駛,可能是為了要欣賞海景的關係吧! ... 有三百多年歷史的紅毛城可說是淡水最耀眼的古蹟建築.1629年西班牙人侵略 ... 於 mar8533.pixnet.net -

#9.【新北淡水】古蹟時光美學巡禮*紅毛城.滬尾礮臺 - 惠貲心方

淡水美景名聞遐邇,遠近皆知;淡水美食更是瘋迷全台,趨之若鶩;但是今天我們 ... 其實,荷蘭人蓋的紅毛城是灰白色的外牆,屋頂是尖的;後來1863(清 ... 於 tzucolorhous.blogspot.com -

#10.台灣景點資訊- 紅毛城園區(新北市立淡水古蹟博物館) - 郵遞區號 ...

淡水紅毛城其實指的是紅毛城園區,園區裡有荷西時代、清領時期以及日據時代的建物,主要參觀的建築有兩棟。一為荷蘭人於1644年興建的四方形城堡,當時城堡以荷蘭的亞洲總督 ... 於 zip5.5432.tw -

#11.紅毛城歷史故事淡水紅毛城的故事 - Tlabt

紅毛城 (Fort Santo Domingo)是一座位於臺灣新北市淡水區的古蹟。最早是由西班牙人在17 世紀建造,時稱「聖多明哥城」,但原建築在荷蘭人打敗西班牙人後遭摧毀,由西班牙 ... 於 www.melissalanglyphoto.co -

#12.30 淡水紅毛城一遊 - 小伍的天與地

(紅毛城的入口). 由捷運前搭公車到紅毛城不會很久,一下子就到了,映入眼簾的是爬滿爬藤的小城門及一個寫著紅毛城退色退的差不多的牌子。 於 chunyen2000.pixnet.net -

#13.淡水紅毛城- TAAZE 讀冊生活

至清末時曾由英國人租用,增建了領事館洋樓,可說是一處充滿了西洋特色的古蹟。今天我們參觀時,不但可以欣賞西式城堡與洋樓構造之美,也使我們了解近代台灣史與西方列強之 ... 於 www.taaze.tw -

#14.認識淡水:紅毛城(上) - 宏宏的部落格

2018/3/24 淡水紅毛城小五上社會認識荷西時代,1626西班牙佔領雞籠建聖 ... 1642被荷蘭人擊退,自己將城給毀掉,今日有國旗紅毛城是荷蘭人蓋,當時叫 ... 於 janettu1003.pixnet.net -

#15.有關前英國駐淡水領事館的一些探討(1861-2013)

肆英國租得「紅毛城」後整建「安東尼堡」並增建領事官邸 ... 郇和認為淡水將是台灣日後對外貿易的重心,乃於1861年底北上,5 先在駐泊港內怡和洋行(Jardine. 於 www.rcils.nccu.edu.tw -

#16.紅毛城歷史沿革 - Docpinect

介紹紅毛城從1629年開始,在西班牙人、荷蘭人及英國人使用下的歷史沿革。 2, 從建築的角度看紅毛城的建築特色,什麼是紅毛土、雙穹窿井字交錯的結構、西班牙人的建材及 ... 於 www.docpinect.co -

#17.赤崁樓/紅毛城/普羅民遮城@ JoAnne's Handmade Soap

跟著我一遊赤崁樓,let's go. 正前方為赤崁樓,又名紅毛城,顧名思義是外國人蓋的, 大門左邊,頗有江南庭園的感覺, 大門右邊就是這鄭成功議和像~ ... 於 joanne1999.pixnet.net -

#18.台灣北部滄桑縮影——淡水紅毛城! - 每日頭條

淡水紅毛城,是荷蘭人當年殖民台灣時的遺蹟,當時的人們稱荷蘭人為「紅毛」,這座由荷蘭人修築的城因而得名。今日見到的紅毛城,為荷蘭人在1644年建造。 於 kknews.cc -

#19.淡水景點|淡水紅毛城、前英國駐台北領事官邸,必遊近四百年 ...

歷史悠久的西班牙建築,追尋西方人生活的軌跡. 紅毛城古蹟區又稱前英國駐台北領事館及官邸,總共有兩棟建築,小的那棟是領事館( ... 於 boo2k.com -

#20.紅毛城

紅毛城 原是為軍事需求而存在,外牆厚1.9公尺。城下的古砲為嘉慶18年鑄造,是由英國人搬運至此做為裝飾用。樓頂的巨型旗杆高約12公 ... 於 w3.tkgsh.tn.edu.tw -

#22.遊淡水古蹟一日讀懂臺灣滄桑史| 淡水紅毛城 - 台灣大紀元

擁有300多年歷史的紅毛城,可說是淡水最耀眼的古堡。佇立在山陵上居高臨下的異國城堡,讓訪客一眼看見就驚呼連連,一座通體赭紅的四方城堡高舉著飄揚在 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#23.【新北市淡水景點】紅毛城‧安東尼堡‧淡水必訪古蹟建築‧歷史從 ...

今天來到之前來每次都在整修的『紅毛城』,今天來紅毛城已經整修完畢, ... 看了一下外國的朋友不少呢,紅毛城是我第一次來,也是第一次看到紅毛城的 ... 於 carriewu103.pixnet.net -

#24.新北淡水景點「紅毛城」淡水最具代表性歷史建築! - 好景點

紅毛城 原是1626年西班牙人入侵台灣時在淡水河口邊的山丘上興建『聖多明哥城』(今紅毛城),後來荷蘭人從南部北上趕走西班牙人後,於1644年在聖多明哥城的 ... 於 foncc.com -

#25.紅毛城- 淡水英國領事館- 遊客評語 - TripAdvisor

住過淡水,窩在淡水.領事館陰影變化與四季一直是攝影師們喜愛的地方,雖然只是手機族,但是偶而放鬆一下心... 閱讀更多. 2018年7月11日的評論. James L. “蓋成這樣不簡單”. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#26.淡水紅毛城 - 人間福報

很多人愛上淡水,是因為她散發歐洲風情的魅力,尤其是象徵歐洲帝國租界的建築物──淡水紅毛城及英國領事官邸,更是到淡水一遊時的必到之處。 於 www.merit-times.com -

#27.淡水紅毛城-現在全部優惠免費入園, 可以帶寶貝來此一遊喔!

淡水紅毛城現在全部優惠免費入園, 可以帶寶貝來此一遊喔! 認識為什麼這叫紅毛城?蓉問媽咪?Stacy:因為荷蘭人蓋的, 荷蘭人的頭髮是紅色。 於 stacy1009.pixnet.net -

#28.【新北。遊記】淡水古蹟巡禮。荷蘭人蓋給英國人用(?) 紅毛城 ...

Date:2016/12/4 小時候,淡水紅毛城是校外教學的熱門地點時間荏苒,十多年過去了,對紅毛城的印象稀薄不已要我講紅毛城裡面長什麼樣子,我還真是一點 ... 於 golovetraveling.pixnet.net -

#29.戰爭之外的生活滬尾戰役洋人生活館 - PeoPo 公民新聞

紅毛城 在台灣的歷史地位上,不論是哪個時期,都是兵家必爭之地,今日的紅毛城雖然已不再被當成戰爭要塞,但是它所擁有的歷史價值卻是不可被代替的,此次 ... 於 www.peopo.org -

#30.红毛城- 维基百科,自由的百科全书

其中红毛城主堡是台湾最古老的完整建筑物,前方置有四尊嘉庆18年制成的古炮;前英国领事官邸在主堡东侧,为两层式洋楼;南门则为古迹区内唯一的中国式建筑,使用观音石砌成 ... 於 wiki.kfd.me -

#31.紅毛城古蹟區~淡水紅毛城- shine的幽美幻境- udn部落格

紅毛城 古蹟區(Âng-mn̂g-siânn),又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。 於 blog.udn.com -

#32.漫步時光隧道 - cpami.gov. - 營建署

代理館長游貞華說,淡水是國際級的文化古蹟園區,希. 望透過結合社區總體營造的力量,經營出一個具優質文. 化的觀光重鎮,因此以紅毛城為據點成立「淡水古蹟. 博物館」, ... 於 w3.cpami.gov.tw -

#33.圓山仔滬尾百年紅毛城- 公益活動| 第一銀行

由芝山岩的步道石階登山,就有清朝八芝蘭(士林)紳士寫的「洞天福地」四大字,接著有「西隘門」,又稱「古城門」,講的都是咸豐年間漳州人和泉州人起衝突 ... 於 www.firstbank.com.tw -

#34.紅毛城的由來

選擇此處是由於其可俯控淡水河口和附近海面,自古以來素為兵家必爭之地。城名取為「聖多明哥城」,並與稱為「聖薩爾多城」的基隆城,互為犄角,自此開始殖民北台灣。 西人 ... 於 studentweb.bhes.ntpc.edu.tw -

#35.淡水紅毛城、英國領事館(交通方式/免門票) - 喬伊斯洛伐克 ...

淡水紅毛城、淡水英國領事館以及真理大學,都是來淡水旅遊的旅人們一定會去一次的旅遊景點喔,到淡水紅毛城交通也很方便,而且門票免費! 於 joyce8.com -

#36.Findbook > 商品簡介> 淡水紅毛城

至清末時曾由英國人租用,增建了領事館洋樓,可說是一處充滿了西洋特色的古蹟。今天我們參觀時,不但可以欣賞西式城堡與洋樓構造之美,也使我們了解近代台灣史與西方列強之 ... 於 findbook.tw -

#37.淡水古蹟博物館 - 蹦世界

堅固的結構,加上防衛守備的功能設計,使紅毛城成為淡水河口易守難攻的軍事堡壘。 其實當年荷蘭人所建的紅毛城外觀與現在略有不同,在未整修前曾是灰白色的牆面,直到英人 ... 於 popworld.cc -

#38.老建物活了!淡水8古蹟擬人化紅毛城化身時尚潮男 - 鏡週刊

蚩尤是台灣知名繪師,代表作包括收錄台灣女高中生制服的《制服至上——臺灣女高中生制服選》,以細緻唯美的畫風著名。這次蚩尤在《滬尾畫帖:淡水古蹟擬人誌》 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#39.淡水古蹟博物館全票(博物館卡)

淡水古蹟博物館是由紅毛城以及其周遭歷史建築群所組成的博物館。本票券可參觀淡水紅毛城、小白宮以及滬尾礮臺3個著名的歷史建築,來一趟充滿異國風情又令人難忘的小鎮 ... 於 museumpass.welcometw.com -

#40.【新北市/淡水區】紅毛城 - 兔子小姐

台北有一座400多年歷史的紅色城堡不僅建築物完整,連砲台也留存至今這是位於淡水的紅毛城西元1624年西班牙人侵入台灣後在淡水河口興建「聖多明哥城」(今日的紅毛城) ... 於 weiyingliao.pixnet.net -

#41.紅毛城- 维基百科,自由的百科全书

最早建城是在1628年統治台灣北部的西班牙人所興建的「聖多明哥城」,但後來聖多明哥城遭到摧毀,1644年荷蘭人於聖多明哥城原址附近予以重建,並命名為「安東尼堡」。而由於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#42.[新北市淡水區] 淡水紅毛城 - 歡田堡's blog

很可惜的是,兩座城堡並沒有讓西班牙人在台灣站穩腳跟,Santo Domingo先被原住民焚毀,好不容易重建後,又因為荷蘭人勢力逼近北台灣,迫使西班牙人撤銷 ... 於 jerrysue930.pixnet.net -

#43.你知道嗎?紅毛城大草坪竟是123歲網球場 - 好房網News

四大網球公開賽中,唯一在草地舉行的英國溫布頓網球賽剛落幕,好手詹皓晴獲混雙亞軍佳績,不過,淡水古蹟博物館也曾有一座英式草地網球場, ... 於 news.housefun.com.tw -

#44.1980年台灣正式收回淡水的紅毛城租借英國百年 ... - 姜朝鳳宗族

歸還儀式當天上午在紅毛城舉行,佔地有三千七百多坪的淡水鎮紅毛城,因為英國人跟清廷簽約租用,一百多年以來,一直都是英國人管理,直到1980年,台灣 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#45.紅毛城

位在淡水工商管理學院的西側,即淡水街尾淡海方向的小丘上方,也是淡水最具歷史意義的一座古蹟。此城歷經西班牙人創建,後來由荷蘭人重修,再由英國人所佔領,到民國69 ... 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#46.台北縣 - 公共電視台_下課花路米

「紅毛城」位在淡水河岸的小坡上,一座古老、紅色的建築。為什麼叫「紅毛城」?因為外觀是紅色?那可不是! 紅毛城屬於一級古蹟,十七世紀時 ... 於 web.pts.org.tw -

#47.殖民遺風,馬偕遺愛 淡水紅毛城建築群 - 台灣光華雜誌

沿海第一線是經商的海關、洋行,往後退的山坡上,有守衛的紅毛城、辦公的英國領事館、總稅務司官署宿舍(小白宮)、馬偕故居等辦公住所。最後面則是淡江中學、牛津理學堂、 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#48.【紅毛城】淡水古蹟之旅 - Cindy的秘密花園-

紅毛城 這個古蹟Cindy對它的印象~是停留在學生時代的校外教學今天Cindy再次到紅毛城來回味一下幸運的. 於 cindypark.cc -

#49.12/4 淡水紅毛城校外教學心得

姓名:林之涵. 學號:B98606002. 這次的校外教學參觀的是小時候有去過的淡水紅毛城,但那久遠的記憶早已. 模糊,反而是這次的講解讓我收穫頗多。 於 homepage.ntu.edu.tw -

#50.遊走在台灣的古蹟裡 - 楊梅國小-楊梅國小605班網

台南的安平古堡和樹屋都是著名古蹟,樹屋原是洋行的倉庫, 後來才變成觀光 ... 紅毛城是一座防止外國人攻打所建造的城堡, 首先你會先看到兩座大砲,然後才會看到紅毛 ... 於 happyschool2.ymes.tyc.edu.tw -

#51.紅毛城 - NiNa.Az

其中紅毛城主堡是臺灣最古老的完整建築物,前方置有四尊嘉慶18年製成的古砲;前英國領事官邸在主堡東側,為兩層式洋樓;南門則為古蹟區內唯一的中國式建築 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#52.淡水紅毛城、真理大學 - 春曦.甘露水

淡水是一個相當有內涵的風景區,既有人文之古蹟亦有美麗的天然風景,老街裡小吃雲集可以品嚐美食,還有古蹟可參觀,是相當經典的超人氣景風景區。 於 springsun0410.pixnet.net -

#53.[台北淡水]紅毛城原來是這樣呀! - 純粹

2008年9月6日,終於來到淡水紅毛城當個一日觀光客!每次來淡水都沒機會過來這邊晃,買了張票40元,超開心的啦!可以入場囉~不過進入紅毛城之前,要先跟招牌拍一下!紅毛城是 ... 於 abrabbit.com -

#54.淡水紅毛城歷史的評價費用和推薦,EDU.TW和網紅們這樣回答

紅毛城 九面旗[編輯] · 最早是西班牙人在1628年來到淡水建聖多明哥城。 · 1642年荷蘭人將西班牙人驅逐,興建安東尼堡,也就是今日紅毛城。 · 明鄭時期,曾派兵駐紮在 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#55.紅毛城

城下的古砲是由英國人搬運至此做為裝飾用, 對它的喜愛,進入淡水後, 新北市紅毛城原是1626年西班牙人入侵臺灣時在淡水河口邊的山丘上興建『聖多明哥城』 (今紅毛城),並 ... 於 www.dundartor.co -

#56.英國領事館官邸(紅毛城) - 望春瘋臺灣Travemosa

在水晶姐還住在淡水、是小小水晶的時候,紅毛城還是英國的領土,我們一般人是不 ... 所以,不管它曾經是西班牙人的聖多明哥、荷蘭紅毛的聖安東尼奧、 ... 於 travemosa.tw -

#57.閱讀[自己蓋紅毛城]心得@ 生活風格書藉館的部落格

淡水紅毛城是台灣建築史上少數可考證正確年代的最古老建築物。創建近四百年的它,歷經西班牙、荷蘭、鄭氏時期、清朝和英國的管轄治理,直到1980年才回歸中華民國,這其中的 ... 於 lifestyle10a.pixnet.net -

#58.自己蓋紅毛城隱藏版 - 博客來年終慶

自己蓋紅毛城隱藏版博客來淡水紅毛城是台灣建築史上少數可考證正確年代的最古老建築物。創建近四百年的它,歷經西班牙、荷蘭、鄭氏時期、清朝和英國的管轄治理, ... 於 rv2qu68cb03.pixnet.net -

#59.【淡水】沒有紅毛人的紅毛城

來淡水玩,除了逛老街吃阿給(我覺得老街阿給不好吃,反而是真理大學的文化阿給好吃一點)、賞日落之外,附近有不少古蹟景點,所以週末總是人山人海的 ... 於 www.paine0602.com -

#60.關於紅毛城的問題 - Clearnote

「聖多明哥城跟紅毛城是同一個地方嗎?」,「請問23題B選項效能政府不是不包刮...」,「求33題的解」,「西班牙人所建的聖薩爾瓦多城,是否還...」 於 www.clearnotebooks.com -

#61.679#~本日冷知識~ 你知道嗎?【紅毛城的紅毛歲月】 hi

其實紅毛城除了現在管理的中華民國政府以及荷蘭東印度公司以外,還曾經是台灣島上曾經被最多外來政權統治過的地區之一! 什麼!(拍桌)且讓我娓娓道來! 在17世紀初的台灣 ... 於 www.facebook.com -

#62.淡水紅毛城 - Myuhg

位置: 中正路28巷1號,有三百多年歷史的紅毛城可說是淡水最耀眼的古蹟建築。 1629年西班牙人侵略淡水,西方的海權國家抱著殖民擴張的野心,遂在此建「聖多明哥城」為軍事 ... 於 www.promemhipsite.co -

#63.6. 紅毛城主堡廣場 - 新北市立淡水古蹟博物館

紅毛 城主堡是以「外石內磚」的工法砌造,為一座堅固的方形城砦。其內分上下二層樓,採半圓筒形的穹窿結構建造,上下樓的穹窿方向相互垂直,讓主堡更加穩固 ... 於 www.tshs.ntpc.gov.tw -

#64.尋找台灣文化遺產魅力點 北台灣的滄桑武士:淡水紅毛城

而偏向自然景觀的票選第一名是已入圍新世. 界七大自然奇景網路票選第四階段決選名單內的「玉山國家公園」及「太魯閣國. 家公園」,也極具研究的價值,我們將會在下次再做 ... 於 www.shs.edu.tw -

#65.淡水古蹟紅毛城、滬尾砲台、殼牌倉庫、小白宮介紹 - 旅遊景點

地,軟化了紅毛城主堡剛硬的線條,彼此相得益彰,再加上視野極佳,可俯視整個淡水河流域, 將優美的觀音山盡收眼底,是欣賞「淡水夕照」的絕佳地點。 時序到了21世紀, ... 於 travel.tw.tranews.com -

#66.世界舞台上的淡水 - 漁人碼頭休閒旅館

可惜,有清一代兩百年與西方世界的隔絕,除了紅毛城這處古蹟和些許地名、民譚之 ... 今日紅毛城內精美的洋樓是英國領事官邸,淡水國中前白色南歐式洋樓是清總稅務司 ... 於 www.fisherhotel.com.tw -

#67.{喀嚓淡水區}淡水紅毛城 - 射手妤

流浪到淡水嚕! 浪漫燭光晚餐的時間未到先到紅毛城走走先由南門進入南門是紅毛城古蹟區中唯一的中國式建築遊客服務中心走廊服務中心前的小裝飾. 於 loveyankin.pixnet.net -

#68.古蹟擬人化紅毛城變貴氣探險家- 藝文副刊 - 中時新聞網

他戴上附有荷蘭國花鬱金香的紳士帽,帽子圖樣還以紅毛城主堡周圍的鋸齒狀城牆「雉堞」作裝飾。身上的白襯衫也有玄機,細看一排鈕扣,原來是9面國旗,象徵 ... 於 www.chinatimes.com -

#69.一級古蹟-淡水紅毛城@ 快樂旅行攝:: 隨意窩Xuite日誌

今年五月底的時候,帶著發票來到淡水紅毛城,因為憑發票就可以免費入場,這個是台北縣政府舉辦的「藝遊博物館發票做慈善」的公益活動,所得的發票會全數捐給慈善團體, ... 於 blog.xuite.net -

#70.紅毛城-歷史背景

荷蘭人攻佔北台灣後,於1644年春天從台南運來建材和匠人,在聖多明哥城的原址附近重新築城,命名為「安東尼堡」。由於漢人稱荷蘭人為「紅毛」、「紅夷」,此城因而被民間稱 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#71.安東尼堡Instagram posts

你們知道嗎~紅毛城又稱聖多明哥城以及安東尼堡喔~是1628年由西班牙人所興建的,後被摧毀,於1644年由荷蘭人重建。 🔸️地址… 於 gramhir.com -

#72.【台北.淡水|紅毛城】400年來屹立不搖;多次易主與改名

目前的樣貌幾乎是在英國時期大幅增修而成,紅毛城古蹟區有三個部分:包含紅毛城主堡、前英國領事官邸以及清治時期所建造的南門。 紅毛城的九次易主. 於 www.hugomapblog.com -

#73.首選珍藏: 見證日出日落——人文薈萃的紅色堡壘

紅毛城 最初是十七世紀由西班牙人所建的聖多明哥城 1 ,由荷蘭人接手時已剩斷垣殘壁。今日我們所看到的建築本體,約為一六四四年荷蘭人興建的模樣。荷蘭人將之作為軍事用途, ... 於 digitalarchives.tw -

#74.淡水紅毛城 - 葛小華開講

逛完有氣質的牛津學堂,從真理大學的側門就可進入紅毛城區了。距離上次來……伸出十根手指已不夠數了,應該有近20年了吧?那應該是小華還綁著馬尾的學生 ... 於 hanasaga.pixnet.net -

#75.淡水紅毛城 - 記錄生活-紀錄一切

淡水紅毛城印象中應該是我第一次參觀,其實當兵也是在淡水不過就是一直沒機會好好參觀,坐在捷運上就一直看著淡水的天空是否烏雲密佈(台北濕冷的天氣已經維持好幾天了) ... 於 recording.pixnet.net -

#76.FORT SAN DOMINGO CONFERENCE 淡水紅毛城修復暨再 ...

而淡水紅毛城是博物館的重要行政中心,這歷經三百多年風霜的紅毛城,在92年. 巧遇管理機關轉移,93年面臨全面的整修,因此,得以在工程中封園近一年十個月,. 於 www.newtaipeiheritage.tw -

#77.淡水古蹟博物館全票 - 北北基好玩卡

淡水古蹟博物館是由紅毛城以及其周遭歷史建築群所組成的博物館。本票券可參觀淡水紅毛城、小白宮以及滬尾礮臺3個著名的歷史建築,來一趟充滿異國風情又令人難忘的小鎮 ... 於 funpass.travel.taipei -

#78.自己蓋紅毛城| 誠品線上

作者, 俞怡萍/郭倖惠. 出版社, 遠流出版事業股份有限公司. 商品描述, 自己蓋紅毛城:遠流出版《自己蓋》系列,是「書」及「紙模型」的結合。在模型頁之前,有建築物的 ... 於 www.eslite.com -

#79.自己蓋紅毛城 - 博客來

淡水紅毛城是台灣建築史上少數可考證正確年代的最古老建築物。創建近四百年的它,歷經西班牙、荷蘭、鄭氏時期、清朝和英國的管轄治理,直到1980年才回歸中華民國,這 ... 於 www.books.com.tw -

#80.走過歷史歲月,駐守淡水的知名地標:紅毛城、英國領事館

TripMoment時刻旅行是一間線上旅遊媒體。提供最新旅遊資訊、超實用旅行攻略、台灣在地秘境、世界特色景點。看夜景、戶外踏青、深度體驗. 於 tripmoment.com -

#81.淡水紅毛城 - 國家文化資產網

光緒十七年(1891),英國在紅毛城的東側新建領事官邸,領事官邸是一座二層磚造的洋房。 二次大戰爆發,日軍向英、美宣戰,台灣當時為日本人所治,英國領事館因而封閉,戰 ... 於 nchdb.boch.gov.tw -

#82.【開心】見證眉毛不良史 紅毛城

紅毛城是 宅石來到淡水最大的誘因生在台南,要說看海也看了很多次、要說老街安平就有一條、要說小吃美食台南遍地都是,既然相似點這麼多,那幹嘛還特意跑去淡水呢? 於 smallrock11104.pixnet.net -

#83.開放時間-紅毛城附近景點 - Trip.com

紅毛城 優惠-新北景點-查看紅毛城296則評價及9張照片-紅毛城附近熱門景點、酒店 ... 站步行20分鐘裏面建築物分別是荷蘭人及英國人領事館荷蘭人佔據淡水時所蓋的建築 ... 於 hk.trip.com -

#84.老建物活了!淡水8古蹟擬人化紅毛城化身時尚潮男 - 奇摩新聞

蚩尤是台灣知名繪師,代表作包括收錄台灣女高中生制服的《制服至上——臺灣女高中生制服選》,以細緻唯美的畫風著名。這次蚩尤在《滬尾畫帖:淡水古蹟擬人誌》 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#85.淡水紅毛城 - Google

紅毛城 古蹟區,又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。最早建城是在1628年統治台灣北部的西班牙人所興建的「聖 ... 於 www.google.com -

#86.20121103 秋天的淡水part3 紅毛城之安東尼堡英國領事官邸

最近常在風景或古蹟區發現可以蓋紀念戳章,小莫非很感興趣的蓋呀蓋, 蓋在便條紙上,印章有的蓋起來很漂亮,小莫非說應該帶本手札來蓋才對, 在紅毛城 ... 於 rojash.pixnet.net -

#87.人氣(244455) - 紅毛港文化園區

荷蘭特遣艦隊停泊駐紮之地以及登陸之港口地區,為打狗港(今高雄港)南岸,即為日後所稱的紅毛港。 依據1636 年約翰‧ 芬伯翁(Johannes Vingboons)手繪地圖,是荷蘭人繪製的 ... 於 hongmaogang.khcc.gov.tw -

#88.作文教學

今天我們全班和主任去淡水校外教學,我們沿路看到了鄞山寺、龍山寺、清水祖師廟、紅毛城、馬偕墓園、福佑宮、淡水教會禮拜堂、淡江中學、紅樓,這些地方是 ... 於 163.20.52.80 -

#89.台灣文化-古蹟篇

一些特色是共通的,比如說喜歡用竹子、木頭、茅草架高,對於建築的形式有一 ... 中,荷蘭人將西班牙這些城堡改造,比如說淡水紅毛城原來是西班牙人蓋的,後. 於 learning.moc.gov.tw -

#90.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

題目. 淡水紅毛城除了是美麗的觀光景點之外,更是臺灣的一級古蹟。請問關於紅毛城的敘述,下列何者正確?1.英國人將古城外牆粉刷成朱紅色,因而稱為紅毛城;2. 於 kids.tpml.edu.tw -

#91.新北必訪景點【淡水紅毛城】看夕陽吃美食.門票.公車.停車場

紅毛城 為什麼是淡水必訪?為什麼要插上9面國旗呢?要從1884年中法戰爭開始說起,這裡是台灣300多年來最多元的文化面貌,是台灣歷史的縮影! 於 taiwantour.info -

#92.淡水紅毛城 - Google

紅毛城 古蹟區,又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。最早建城是在1628年統治台灣北部的西班牙人所興建的「聖 ... 於 www.google.com.tw -

#93.聖多明哥城

西班牙在淡水河口建築的堡壘。稱為San Domingo(聖多明哥城),又稱紅毛城。西班牙人在1597年注意到臺灣北部有一港口, ... 於 nrch.culture.tw -

#94.二、紅毛城 - 中國科技大學

荷蘭時期的紅毛城綻放著耀眼的光芒,時至明鄭時期,淡水是. 處犯人流放的地方,紅毛城也連帶成了一座廢城。直到清初,台灣正式納入清朝. 版圖,紅毛城再度成為淡水河口防禦 ... 於 ccnt1.cute.edu.tw -

#95.以淡水紅毛城及其周遭建築群為例 - 台灣美食網

台灣美食網,後成為西洋文化進入臺灣的門戶,西方的宗教、建築、醫療、教育等,皆以淡水為起點... 之後,淡水英國領事將清軍遺留下來的砲管,移到紅毛城內作為裝飾。 於 food.iwiki.tw -

#96.台灣世界級歷史景點感受紅毛城風華

位於捷運紅線最後一站的紅毛城,是淡水最紅的歷史景點之一。最初於1629年由西班牙人所建,依序是西班牙、荷蘭、中國、英國、日本、以及台灣的軍事設施 ... 於 www.mook.com.tw -

#97.相約“紅毛城”. - ppt download

Presentation on theme: "相約“紅毛城”."— Presentation transcript: · 1 相約“紅毛城” · 2 紅毛城是國家的一級古蹟,也是淡水歷史文化的表徵,更可視為見證台灣三百餘年滄桑 ... 於 slidesplayer.com