紅毛城國旗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭永常寫的 越南史:堅毅不屈的半島之龍 和羽田正的 東印度公司與亞洲的海洋:跨國公司如何創造二百年歐亞整體史(精裝)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北..淡水..紅毛城 - 貝爾的美麗新世界也說明:歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上的旗幟才正式在 民國69年6月30日掛上「中華民國國旗」. 夜晚的紅毛城. 自從十六世紀新航路發現之後,西歐的航海強權 ...

這兩本書分別來自三民 和八旗文化所出版 。

國立雲林科技大學 設計學研究所 邱上嘉所指導 王筠喬的 植基於生物遺傳概念之文化商品設計研究: 以淡水為例 (2018),提出紅毛城國旗關鍵因素是什麼,來自於基因、文化基因、文化商品、設計階層、消費者。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 游志文的 地名演變與轉型正義 -以淡水河流域為例 (2016),提出因為有 淡水河流域、原住民、命名權、轉型正義的重點而找出了 紅毛城國旗的解答。

最後網站紅毛城旗桿全台最粗來自棲蘭山紅檜木 - 台灣好新聞則補充:紅毛城 頂樓旗桿是宜蘭棲蘭山紅檜木打造而成。(圖/記者黃村杉攝). 淡水紅毛城在1983年被指定為國定古蹟,頂樓上飄揚的國旗是一大特色,淡水古蹟 ...

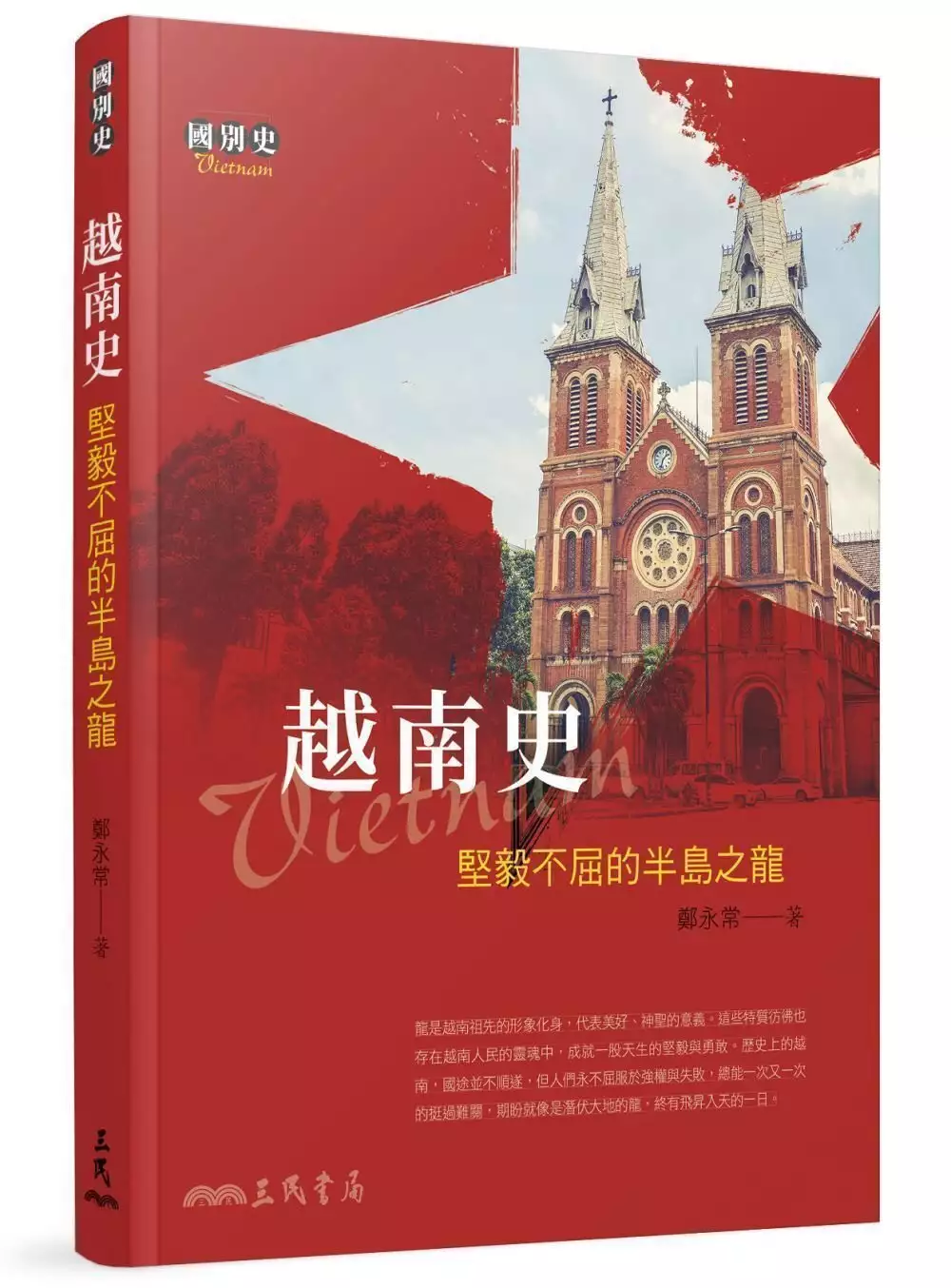

越南史:堅毅不屈的半島之龍

為了解決紅毛城國旗 的問題,作者鄭永常 這樣論述:

越南人民傳說是神農氏的後裔,早期發展亦與中國關係密切。不僅秦、漢、唐等朝在越南設官治理,也曾有趙佗、士燮等來自北方的統治者在此地立國。十世紀吳朝建立後,越南進入「自立時期」,政治上日漸獨立自主,甚至有三次抵抗蒙元入侵的英勇表現;文化也以具有越南獨特風格的喃字、水上木偶戲等為代表。 十九世紀末期西方勢力進入東亞,越南陸續遭到法國、日本殖民,在壓迫與剝削中艱苦地掙扎。二戰之後,越南內部南北分裂、加上美蘇強權對抗,因而再次陷入悲慘的戰火之中,但越南終能憑著一直以來堅毅不屈的奮戰精神,排除外力干涉,建立起統一的國家,開啟越南歷史的新篇章。如今這頭潛伏許久的中南半島之龍,已在東南亞地區扮演舉足

輕重的角色,未來前景充滿著無限可能。 作者簡介 鄭永常 香港新亞研究所博士,專長於中越關係史、明史、東南亞華人史、東南亞史、東亞海貿史。國立成功大學歷史學系退休教授。著有《漢文文學在安南的興替》、《征戰與棄守:明代中越關係研究》、《血紅的桂冠:十六至十九世紀越南基督教政策研究》、《來自海洋的挑戰:明代海貿政策演變研究》、《海禁的轉折:明初東亞沿海國際形勢與鄭和下西洋》、《明清東亞舟師祕本:耶魯航海圖研究》等書。 推薦序 序 第I篇 起源神話與早期歷史 第一章 越南古代史 第一節 越南民族的起源與神話傳說 第二節 甌駱國與南越國的關係 第二章 北屬中

國的越南 第一節 南越國與兩漢的統治 第二節 士燮治越至第三次北屬 第三節 隋唐五代十國的統治 第四節 北屬中國對安南經濟文化的影響 第II篇 越南自立時期的發展過程 第三章 越南自立建國時期 第一節 吳權建國與丁黎兩朝 第二節 李朝時代與科舉考試的建構 第三節 陳朝時代與史學思維的出現 第四章 明朝統治與後黎朝建立 第一節 胡朝與明朝中國的衝突 第二節 明代統治對越南的影響 第三節 後黎朝建立及對外擴張 第五章 自立時期文化社會與經濟的發展 第一節 李朝社會經濟與文化的發展 第二節 陳朝社會經濟與文化的發展 第三節 黎朝社會經濟與文化的發展 第III篇 現代

越南的形成 第六章 邁向統一的越南與西力東來 第一節 後黎朝中晚期與南北分裂 第二節 廣南建國與往南拓展 第三節 阮朝的統一與挑戰 第七章 法國殖民時期的越南 第一節 法人入侵與越南的掙扎 第二節 阮王更迭與法人殖民體制 第三節 法人治下越南現代化困境 第八章 二戰後南北分裂與再統一 第一節 日本入侵與共產主義的發展 第二節 南北分裂與再統一 第三節 越南統一後軍事、政經與文化發展 附錄 大事年表 參考書目 推薦序 臺灣國內社會大眾對越南的直覺第一印象,大多是臺灣的東南亞婚嫁移民、長短期移工,分布於街巷、夜市的越南美食等當代經驗。對越南歷史的了解,則不脫曾為中

國的領地、藩屬,或是法屬印度支那,以及冷戰時期簡稱越戰的越南戰爭(按:越南稱之為「對美抗戰(Kháng chiến chống Mỹ)」)等概念。另一方面,國人對「歷史」的認知,往往也影響了對「文化」的解釋與想像。像是儒、釋、觀音,以及法式麵包、教堂等宗教民俗、特色飲食、公共建築,即成為我們心目中的「越南」。 其實,從臺灣的角度或是關聯性來看越南,同樣位於東亞大陸中國的邊陲地帶,也同樣是緊鄰南(中國)海(按:越南稱為「東海(Biển Đông)」),歷史上臺灣、越南二地曾有一些共時的關聯現象,值得我們玩味、思索。以十七世紀海洋視野下的交流為例,我們看到了當時以臺南安平為據點的荷蘭人,曾拆

卸原本安置於臺灣城寨上的火砲,轉運至昇龍(Thăng Long) 城(按:今日的河內),作為外交禮物贈與當時統治北越的鄭主;當時荷蘭東印度公司的武力在臺灣東征西討時,來自今日中越一帶的廣南人(Quinamese),曾以奴工的身分,與爪哇人、福建唐人一同負責東印度公司武裝部隊,以及加盟公司的南島語族部落武士的輜重。其足跡遍及今日的花東縱谷,到達鯉魚潭一帶,並繞行西部外海抵達北臺灣的雞籠(按:今日的基隆)、淡水等地。1642 年,當荷蘭人決定重新整修西班牙人留在淡水的聖安東尼奧城堡(St. Antonio,按:今日的淡水紅毛城前身)時,廣南人、大港人(Cagayan,按:今日菲律賓呂宋島北部的人群

)與福建唐人成為重建工程的首要勞工。之後,部份廣南人以自由勞工身分留在淡水,負責城堡的維修與養護,成為早年來臺的「越南移工」;另一有趣的插曲,則是當年曾擔任荷蘭東印度公司在臺的唐人頭人與通譯、1659 年自臺灣叛逃至國姓爺鄭成功陣營的何斌。何斌在廣南有一位越南背景的牽手。雖然我們不知道這位越南牽手是否曾隨同何斌前來臺灣。不過,我們倒是知道何斌的廣南丈人,1655 年搭乘在柬埔寨交易後返航的唐船,途中遭廣南人逮捕送至會安(Phaiso) 監禁。 進入二十世紀後, 臺灣與越南分屬日本帝國與法蘭西帝國(L'empire colonial français) 的領地。二次大戰結束後方興未艾的殖民

地民族獨立運動,雖然普遍發生在戰敗國與歐陸戰勝國的海外領地;不過,大戰進入尾聲之際,戰勝國與新興強權也熱衷於爭奪、瓜分戰利品。 1945 年8 月,盟軍於《波茨坦協定》(Potsdam Agreement) 中議決,自麥克阿瑟轄下的西南太平洋戰區,劃出婆羅州、荷屬東印度及北緯十六度以南的法屬印支等地,併入東南亞指揮部。東南亞戰區盟軍最高統帥英國海軍將領蒙巴頓(Lord Louis Mountbatten) , 負責的受降區擴及所有前法國、荷蘭殖民地,但北緯十六度以北地區由中國戰區最高統帥蔣介石負責。蔣介石則將負責的中國戰區(不含蘇聯負責受降的滿州國),外加北越及臺灣、澎湖群島,共分成十六

個受降區;北越為第一區,由盧漢的第一方面軍負責。臺澎則為第十六區。 8 月11 日起,中國部隊先後進入河內;據載,初入首府的中國軍隊,受到眾人「冒著溽暑列隊歡迎,全城遍紮彩坊,懸掛同盟國國旗及中國國旗。中國軍隊行列通過市區時,人民夾道歡呼『中華民國萬歲』,熱烈情況為越南七十年來所僅見」。不過,盧漢一行馬上以中國境內的國共內戰為由,大肆收刮糧食及物資,河內市區甚至連門栓、燈柱等物都被洗劫一空。 12 月,盧漢要求在舉行越南國會大選時,為尾隨在中國部隊之後的親中組織:「越南革命同盟會」(Việt Nam Cách Mạng ƉồngMinh Hội)」成員保留二十席、「越南國民黨(Vi

ệt Nam Quốc Dân Ɖảng)」五十席,並要求甫成立的越南政府釋放權力,由親中勢力出任國家副主席、經濟部長、社會部長、農業部長,外交部長、軍事委員會副主席等,企圖掌握越南的經濟、軍事、外交等面向。中國這種將北越視同藩屬的作為,目的是為了日後在當地拓展影響力;企圖進一步嘗試:「組訓民眾,灌輸我國(中國)文化,闡揚三民主義,宣達鈞座威德,以收將來同化之效。」 終戰後,原為第一受降區的越南,看似與最後一區、第十六受降區臺灣相似的命運,卻在1946 年開始導向截然不同的軌跡。 1946 年2 月28 日,臺灣發生二二八事件的前一年,中、法兩國在重慶達成協定,中國軍隊需於兩個禮拜

內撤出盟軍協定下的占領區,改由前殖民地宗主國法國接掌越南全境。法國給予中國的好處,則是放棄戰前在華治外法權及其有關特權。犧牲越南以換取法國放棄在華利益的中國,除了讓原在北緯十六度以南的法國殖民地部隊長驅直入外,並釋放先前為躲避日軍追擊而逃入中國尋求庇護約4000 名的法軍部隊,自西北境的萊洲(Lai Châu) 武裝進入北越。至此, 戰後尋求國家獨立的越南, 雖避免再次進入「北屬時期(Thời Bắc thuộc)」的歷史命運,避開日後所謂「自古以來神聖不可分割的一部分」的言語霸凌,但也因此全境易手法國。 這本鄭永常教授的《越南史:堅毅不屈的半島之龍》,雖不是從臺灣關聯性視角看待越南歷史

,但在近年來出版的越南文史著作,像陳鴻瑜教授的《越南史:史記概要》,蔣為文教授的《越南魂:語言、文字與反霸權》等著作中,鄭教授的《越南史》強調從傳統國別史角度切入,是以一般社會大眾為讀者群的越南史著作。全書分三大部分,分別是:民族起源神話與北屬中國的早期歷史,十世紀以來自中國獨立後的發展過程,以及十六世紀國土南拓與法國殖民以降的近現代史等三部分。在此借用阮太學基金會(Nguyễn Thái Học Foundation) 為避開公海海域使用「南(中國) 海(South ChinaSea)」、「東海(BiểnĐông)」等名稱而提出的新主張「東南亞海(Southeast Asia Sea)」,讓

對越南歷史有興趣的讀者,可透過此書一窺近年來與臺灣關係愈來愈密切的「東南亞海」對岸鄰國的歷史發展過程。 康培德 2019 年11 月 序 這本《越南史堅毅不屈的半島之龍》,是受到三民書局的邀約,以一般社會大眾為目標讀者來撰寫的「國別史」系列叢書。 過去從事明史研究、越南史研究、海洋史研究等工作時,不論是研究論文或專書,都習慣以學術角度來書寫,很少顧及社會大眾的閱讀感受。但要寫一本越南通史,不僅自古至今的演變不易處理,如何讓讀者能夠全面而毫不費力地閱讀,更是我們努力的方向。因此本書內容再三修改,希望能符合讀者們的要求。 由於從事越南史研究的學術書籍不多,我們的寫作基本上

是從越南史料作為素材,以及近人一些研究成果,當中又以我的研究成果為主要參考資料。 本書在寫作過程中,主要由博士生范棋崴先生、李貴民博士和我本人合力完成,可說是我們三人共同合作的成果。能夠順利完成這本著作,我十分感謝這兩位年輕學者的支持和協助,書中如有訛誤,一概由我負責。 鄭永常 2019 年11 月

紅毛城國旗進入發燒排行的影片

(下方有整理環島全部的美食景點清單喔)

蔡阿嘎食尚玩嘎全記錄:http://ppt.cc/,UHt

蔡阿嘎FaceBook:http://www.facebook.com/WithGaLoveTaiwan

訂閱蔡阿嘎Youtube頻道:http://ppt.cc/3lup

[蔡阿嘎的環島十大任務]

任務01:尋找台灣之最

任務02:探訪台灣四端點

任務03:到一輩子只會去一次的地方

任務04:挑戰蘇花公路、南迴公路

任務05:到每縣市吃最愛的食物,做全台灣排名

任務06:挖掘各縣市在地美食

任務07:享受風吹+日曬+雨淋

任務08:走進各鄉鎮特色社區

任務09:擁抱人群關懷社會

任務10:迷路+曬黑

在2013年的夏天

再度用機車完成了第二次環島

七天累積走過1543公里

人生總要完成一次環島

但想環卻苦無目標? 不知要停哪?

嘿嘿 這些清單給鄉親們參考!

有些地方可能

這一輩子就只會去那麼一次

就趁環島把這記憶留下吧

找個7天假期說走就走

出發!!

[回顧蔡阿嘎食尚玩嘎系列]

食尚玩嘎全記錄:http://ppt.cc/,UHt

01.花蓮篇 http://youtu.be/CIWsC9xuipE

02.北投篇 http://youtu.be/RtlXMjRJ82M?hd=1

03.義大篇 http://youtu.be/j-jsi7TPECo?hd=1

04.嘉義篇 http://youtu.be/HJrJ2-GYlU0?hd=1

05.馬祖篇 http://youtu.be/N7tqA-5n0O0?hd=1

06.苗栗篇 http://youtu.be/PVzDA_GWQu0?hd=1

07.台南篇 http://youtu.be/eLTdRQkPFnM?hd=1

08.雲林篇 http://youtu.be/gTC9fYqPruU?hd=1

09.板橋篇 http://youtu.be/dsSuTu28Ckw?hd=1

10.澎湖篇 http://youtu.be/Bxl_MPRfqkg?hd=1

11.新竹篇 http://youtu.be/SP-5C-T6Kpk?hd=1

12.金門篇 http://youtu.be/tCLmUFU7KHk?hd=1

13.屏東篇 http://youtu.be/GG7LaEC0lvI?hd=1

14.臺中篇 http://youtu.be/BGyoXP-Mf9k?hd=1

15.宜蘭篇 http://youtu.be/ca0miicGLrw?hd=1

16.環島篇 http://youtu.be/QAkUhrHSe5c?hd=1

[環島美食景點資訊]

|台北|

淡水紅毛城 (本島最老一級古蹟)

野柳海岸

富貴角燈塔 (台灣最北端)

三貂角燈塔 (台灣最東端)

三貂嶺車站 (開車騎車都到不了的車站)

|基隆|

基隆港碼頭

|宜蘭|

幾米公園 (晚上來也很美)

老吳排骨酥麵 (宜蘭市舊城北路123號)

城隍早餐 (宜蘭市城隍街3號)

南方澳觀景台 (蘇花公路108km旁)

南澳火車站

東澳海灣

|花蓮|

和仁火車站 (要走地下道才能到的站)

漢本車站海灘 (車站前300m處右轉進涵洞)

太魯閣大橋 (蘇花公路起終點)

三棧溪戲水 (花蓮秀林鄉布拉旦風景區)

花蓮溪出海口 (台11縣6.5km處轉彎)

小公園旁鳳林韭菜臭豆腐 (全台灣第三名好吃)

大富車站 (無人車站)

富源廟口小吃部 (瑞穗鄉富民村243號)

阿發米糕 (玉里鎮中山路二段136號)

東里火車站 (眺望遼闊綠田)

富里火車站 (花蓮最終站)

|台東|

伯朗大道 (過台東池上大橋後轉進197縣道)

山里火車站 (應該一輩子只會來這一次)

林 臭豆腐 (全台灣最好吃!!台東市正氣路130號)

豐源國小 (全台灣最美國小!!台東市中華路四段392號)

壽卡鐵馬驛站 (台9線南迴公路最高點)

|屏東|

墾丁迪迪小吃 (墾丁路文化巷26號)

台灣最南端 (恆春鎮鵝鸞鼻公園旁)

穩好行早餐 (恆春鎮南門路26號)

竹田車站 (竹田鄉豐明路23號)

榕樹下大鍋菜(內埔鄉廣濟路2號)

|高雄|

美麗島站 (全台灣最美捷運站)

源坐羊肉 (岡山區中華路1-2號)

|台南|

上好烤滷味 (台南市康樂街254號)

小公園擔仔麵 (台南市西門路2段317號)

精忠三村米糕 (台南市東區建東街63巷17號)

復興里彩繪眷村 (永康榮總後面)

大泉雜貨店紅茶牛奶 (台南市文和街13號時間)

台灣最西端國聖港燈塔 (台南七股)

後壁火車站 (無米樂故鄉)

|嘉義|

森林之歌 (嘉義市林森西路2號)

呆獅雞肉飯 (嘉義市民族路665號)

三味果汁 (嘉義市成仁街85號)

阿美臭豆腐 (全台灣第二名好吃!!嘉義市民權路353號)

|雲林|

石龜火車站 (在稻田邊的無人車站)

土地公廟鹽酥雞 (斗六市中山路與中堅西路口)

西螺大橋與西螺老街

|彰化|

八卦山大佛

燒肉圓 (彰化市東民街89號)

|台中|

大肚火車站

大肚瑞井社區 (保存很完整的紅角厝聚落)

龍井火車站 (很多可愛彩繪)

台中港火車站 (離台中港其實還很遠)

|苗栗|

白沙屯車站

|新竹|

西市汕頭火鍋 (新竹市西安街70號)

阿婆蛋餅 (新竹市東山街6號)

軟橋彩繪村 (竹東鎮軟橋里3鄰31-1號)

|桃園|

國旗屋米干 (中壢市前龍街73巷19-1號)

桃園忠烈祠日式神社 (桃園市成功路三段200號)

桃林鐵路 (停駛的舊火車線)

[蔡阿嘎懶人旅遊書好評熱賣中]

博客來:http://ppt.cc/nSjd

誠品:http://ppt.cc/qhly

金石堂:http://ppt.cc/6tdN

Yahoo奇摩:http://ppt.cc/iYoJ

植基於生物遺傳概念之文化商品設計研究: 以淡水為例

為了解決紅毛城國旗 的問題,作者王筠喬 這樣論述:

根據《世界文化與自然遺產保護公約》(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972)的精神,地球上重要的文化遺產與自然遺產,都是人類祖先所遺留下來的資產,是人類所共有,應妥善保護,以傳後人;本研究將有形和無形文化遺產(原型)中表型或潛在的文化基因,以文化的原型、因素和背景中提取文化的特性作為商品的設計泉源;而文化商品已經成為知識經濟中重要的關鍵產業,文化商品的設計,重點在於其深層人文及歷史的故事性,讓商品本身是一個文化歷史的呈現,能夠透過文化商品,達到傳承與文化保存的用

意,甚至達到如何從地方資產轉型具經濟價值,以及可傳播文化的商品。基因(英語:gene,古希臘語:γόνος)為「生」的意思,本研究將以生物基因「生」的概念,視為控制遺傳的基本單位,仿如文化商品設計「原創」的概念一般,本研究進行文化商品設計之探討,使得文化商品為人文歷史的傳播途徑,擴散到世界各角落,就像文化基因的非遺傳性的傳播一樣無遠弗屆。文化存續有著不同的文化傳統,與生物學遺傳的進化有類似的特徵,而文化基因有著傳承性和自主性,傳播的可能性則較為廣泛。因此,以設計而言,了解文化原型將有更多的可能性產生;本研究綜合過去發表有關文化基因的研究,從管理、旅遊、社會、宗教和建築等學術領域都有學者提出文化

基因概念延伸的相關研究,惟以生物遺傳概念來設計文化商品之文獻較少,引發本研究對此議題的興趣;本研究由文獻中探討生物基因與文化基因相似性以及差別性,藉由文獻資料比對個案研究的方式,從生物遺傳學視角的基因中心法則,進一步提出文化商品與生物基因傳承的對應與脈絡分析,並以文化商品的傳播對文化基因進行保護模式。文化層面的語言、信仰、民俗、科學和價值觀,則關注在積累過往重要的文化的保存概念,各種不同的文化形成具有特色的文化基因,本研究運用邏輯分析法,試圖從文化基因模糊的概念中,以文化商品為範例將文化基因學理脈絡中解構及重構,並以設計手法梳理文化基因的文化內涵,如此透過從文化原型中提取文化元素,並藉由文化基

因選擇、重組及排列的特性制定設計階層。依據上述設計階層再以淡水紅毛城立體模型做為個案研究案例,實際做設計創作,達到應用的可行性,其目的是以生物遺傳概念整併淡水文化內涵和地域的特殊性,將文化商品的設計植基於文化基因的概念,進一步找出文化商品的「原創性」,提升商品的競爭性。博物館文化商品導入文化基因的設計概念,期能有效掌握觀眾族群的分佈及消費者購買文化商品的喜好趨勢,而文化商品是否有吸引力,以市場的觀點來說就是以「消費者」為中心的立場來思考,即為以「人」為思考點,對設計者來說是最實際且直接的測試點。本研究透過設計者與消費者間的溝通,輔以文化資源轉化為文化商品的保存模式,落實以「人」為本位的設計,讓

設計能符合顧客(消費者)的需求,更貼近目標市場。另外,探討博物館商品的知性、理性、感性因素做為編碼基因,將博物館傳達消費者內在心理層面之基因編碼為軸心,採量化統計之SPSS分析工具予以分析,藉由問卷調查顯示消費者購買的動機強弱,呈現其適配值。因此,本研究以生物遺傳概念主要以思考文化商品的原創性,提出具文化基因商品的特色、從必要到主要條件的設計、「文化到文化」的設計等研究發現,如此而來便可以區別市場商品,另一方面可以達到文化傳播的效益。其次,對於文化基因庫的建立與分類,文化基因的傳播路徑與變異方式等,將是未來研究值得關注的開放議題,建議日後可進行更深入的研究。關鍵字:基因、文化基因、文化商品、設

計階層、消費者

東印度公司與亞洲的海洋:跨國公司如何創造二百年歐亞整體史(精裝)

為了解決紅毛城國旗 的問題,作者羽田正 這樣論述:

以亞洲海域為舞台而活躍的東印度公司, 創造出17至18世紀世界整體的歷史。 用「海洋跨國貿易」新視角, 在「政治之海」和「經濟之海」的對照中思考近代的形成。 一般歷史書主要講述的是王朝、帝國、文明等的興亡,本書可謂是相當特別的存在,把整個「世界」視為研究主體,企圖透過幾家東印度公司的興亡,描述整體世界在十七、十八世紀之間的變化。 呈現出台灣、新馬、港澳、印度所在的亞洲海域,並不是不是陸地帝國的邊陲,而是十七至十八世紀世界貿易的中心。 書中充滿大量趣味盎然、也引發思考的海洋史視角,讀者隨著荷蘭、英國、法國等多家東印度公司的船隻,從西北歐出發,來到西亞的經濟之海,再

繞過麻六甲海峽駛入東亞的政治之海,一路充滿新奇故事,用「海洋亞洲」新視角看到全新的二百年跨歐亞整體史。 ■極為大膽的史學嘗試!挑戰構築新的世界史像。 不用王朝、帝國和文明,透過「公司」二百年興亡,再現跨歐亞二百年「整體世界」。 就中文出版品而言,過去的相關研究多以歐洲各國的東印度公司為單位進行,或是考察亞洲各國對於東印度公司的因應之策。而台灣則更多聚焦在荷蘭和福爾摩沙的史料鉤沉和史觀建構。然而本書的特色是把這些研究、史料統合起來,立基於一貫的視角進行考察,從而描繪出這二百年流動的世界歷史。羽田正強調,歷史研究需要以整體性的概念理解現代世界的建構。無論是日文,還是中文,亞洲的出版

品中幾乎沒有同類型的書籍,這是本書最獨特的地方。 本書試圖描述十七到十八世紀的世界史,而在其中擔任世界舞台引導者的正是「東印度公司」。這間公司在世界海上交通與商品流通一體化的背景下創立。英國東印度公司成立於一六○一年,荷蘭東印度公司則成立於一六○二年。其他包括法國、丹麥、瑞典、奥地利等西北歐各國,也在不久之後成立了相同性質的公司。 這些公司都成立於十七世紀,在世界展開一體化的同時登場,並加速這股潮流,最後隨著在世界一體化的完成(十八世紀末至十九世紀初)失去存在的意義,因而消失在世界的舞台上。 ■跳出國族,台灣、新馬、港澳、印度—— 亞洲海域不是陸地帝國邊陲,而是17至18

世紀的世界中心。 「亞洲海域」以地理位置來說,指的是包含印度洋、南中國海、東中國海在內的海域及其沿岸。印度洋以印度次大陸為界,又可以分為西側的阿拉伯海、波斯灣、紅海,與東側的孟加拉灣。作者認為,亞洲在東印度公司的時代,可以說首度成為一個整體。然而,這僅僅是當時的「歐洲」人與生於後世的我們的看法。對於當時的「亞洲」人而言,並不曾想過大家都是亞洲人,與歐洲人屬於不同的群體。 本書使用「亞洲海域」的地理概念,從而用貿易把西北歐、伊朗、印度、東南亞、中國、台灣、日本這些在空間和時間上大跨距的歷史及不同王權整合在一起。 亞洲海域在本書中所描述的時代,處於世界商品流通的中心地位。亞洲海域

就像一座寶山,充滿了香料、綿織品、絹織品、陶磁器等西歐人想要取得的商品。為了取得這些商品,只依靠歐洲生產的商品和貴金屬是不夠的,因此西班牙人運來新大陸的白銀,葡萄牙人則必須調度日本白銀,他們不是來亞洲海域販售歐洲生產的商品,而是被亞洲的商品吸引過來。 正如同現在世界的金融活動以紐約的股匯市為中心一樣,在當時亞洲海域的交易行為,對世界整體的商品流通帶來極大的影響。更極端地說,亞洲海域才是當時世界的中心。 ■當跨國股份公司遇到東亞「政治之海」 印度洋海域和東南亞一帶可以說是「經濟之海」。歐洲的東印度公司把勢力拓展到東南亞到西亞、把自己的理論和商業習慣加諸當地時,沒有遭受到過多的抵

抗,其貿易事業之所以能夠成功地開展,與此地王權開放而且同意「自由貿易」的態度有極大的關係。 然而,東亞史的脈絡卻理所當然地認為,陸上政權(國家)應該規範、管理海上貿易。無論是明政權、清政權,還是日本德川政權都是如此。這顯示出統治印度洋海域與東亞海域的政權在性格上有著明顯的差異。所以,各國東印度公司從印度洋這片「經濟之海」往東挺進時,則遇到陸上政權企圖管理、支配的「政治之海」。 也就是說,至少直到十八世紀末為止,歐洲東印度公司都不是東亞海域的主導者。中國、日本政權、華商以及船員,才是推動這片海域歷史的主角。 對中國來說,東印度公司是帶來鴉片、挑起戰爭的無良公司;在日本,東印度公

司則是以引進歐洲進步文化、順從親切的貿易商人形象,得到正面的評價。但無論差異多麼巨大,東印度公司的本質就是,發行股份、聚集大量資本、由王權乃至政府認可貿易獨佔的商業資本家。 ■一次擺脫兩種陳舊史觀(「西歐中心史觀」和「中國中心史觀」)! 用「海洋亞洲」新視角看到全新的自我。 我們要改變一種根深柢固的歷史認知,那就是一開始,歐洲文化並不先進。至少直到十八世紀末為止,世界都沒有任何一個地區的文化,對其他地區的文化佔有壓倒性優勢。十六、十七世紀的西北歐地區也經常對亞洲懷有憧憬,並汲取其文化。 本書反覆強調,被視為進步的「近代歐洲」,絕非地理上的歐洲與其居民獨力創造出來的產物。東

印度公司運來的亞洲物產與美洲的白銀,為歐洲帶來富足。歐洲以亞洲出色的產品為目標展開技術革新,從而出現了影響人類進程的工業革命。西北歐的人,從亞洲、非洲、美洲、大洋洲的人類與社會,獲取難以估量的新知,並且活用這些知識,重新檢視自己的政治機構與社會制度,對其展開革新。他們找出了超越基督宗教範疇的全新世界觀與自我認知,為科學技術及學術帶來飛躍性的發展。 由此可知,如果沒有歐洲以外的地區,近代歐洲就絕無可能誕生。近代歐洲是人們在世界一體化的過程中所孕育出來的,是全世界的產物。不用說,東印度公司對於這個近代歐洲的誕生起了極大的作用。 當「東印度公司的時代」邁向終點時,包括台灣在內的東亞世界引

進了「近代」的概念,並隨著「近代」理論,而展開翻天覆地的變化。 ■充滿大量趣味盎然、也引發思考的海洋史逸聞 本書所呈現的海洋貿易世界,與從陸地政權出發而看到的圖像大不相同,充滿了許多戲劇性的小插曲和逸聞。 ◎女人去印度會停經嗎? 十七世紀中葉之後的法國知識分子,對於東方的物產、食物、科技等知識幾乎一無所知,以至於問出了「我聽說歐洲女性去到東印度之後,過了一、二年就會停經,這是真的嗎?」或是「我聽說如果把歐洲的狗帶到東印度,過了二、三年就不會吠叫了,這是真的嗎?」之類的問題。 ◎歐洲船員不會捕魚 日本商人和船員好奇地發現,歐洲人在長達幾個月的遠航途中,即便遇到缺乏

食物,食物腐爛,也不會去海中捕魚,烹飪出新鮮美食。 ◎多國籍員工的企業 荷蘭東印度公司不只雇用出身於荷蘭共和國者,外國人的雇用率也非常高。十七世紀中葉左右,約有百分之六十五的士兵和百分之三十五的船員是外國人。到了一七七○年,士兵和船員的外國人比例,更是分別高達百分之八十及百分之五十以上。 ◎私生子問題 英國東印度公司曾經把一百多萬人從歐洲運往亞洲,把三、四十萬人從亞洲帶到歐洲。而因為自由貿易和人員流動,在亞洲各地商館裡也出現很多異國婚姻及混血兒私生子。德川政府規定,日本女子和滯留在長崎的荷蘭人、華人所生的子女,不可以被帶到國外出航而只能留在日本,即在日本生下的混血兒是日本人

。然而這些混血兒的社會地位是不同的。荷蘭人的地位低於華人,所以荷蘭混血小孩容易遭到嚴重歧視。 ◎耶魯大學和東印度公司 耶魯大學的前身名為「大學學院」,為了紀念在十八世紀初,捐助大筆金額的伊利胡.耶魯(Elihu Yale)才改名為「耶魯學院」。耶魯究竟是一位什麼樣的人物呢?原來是十七世紀後半,任職於英國東印度公司重要據點馬德拉斯的總督。耶魯在擔任總督之前,就已經與葡萄牙的猶太教徒合作染指鑽石貿易,而這位夥伴死後,其遺孀成為耶魯的情婦,兩人之間甚至產下一子。 ◎亞當.斯密對東印度公司的批評 古典派經濟學始祖亞當.斯密在他的知名著作《國富論》中,對東印度公司的被國家認可的壟斷

特權,加以批判,主張自由放任主義的市場經濟。這種觀點成為主流。《國富論》出版後不到十年,東印度公司的組織與經營方法就遭到根本性的修改。 ==================== ■ 為台灣量身訂製的海洋視角世界史框架! 台灣,是否要跳出「荷治台灣」的想像,把自身放在更寬廣的世界史參照系? 本書審定者陳國棟(中研院史語所研究員、海洋史研究專家)認為: 台灣很多人都可以把荷蘭東印度公司、熱蘭遮城、淡水紅毛城……等等與東印度公司連結的對象朗朗上口,甚至於對荷蘭東印度公司在亞洲的總部雅加達或者歐洲母公司所在地的阿姆斯特丹也不算陌生,可是對這些公司在亞洲境內其他地方的活動概

況、對當地以及整個亞洲或世界的歷史動向產生怎樣的衝擊,或者怎樣的影響,大體上除了少數幾位研究者之外,普遍欠缺瞭解。 也就是說,台灣不能侷限在「荷蘭時代的台灣」,而是「十六世紀的台灣、荷蘭與世界」。台灣的視野可以超越福爾摩沙,思考在更大跨距的亞洲海域歷史流動中的角色。 本書另外一個啟示是: 歷史的主體是誰?歷史的內在動能又在哪裡?從來不應該被既定史觀所綁架。本書把不被視為是歷史主體的東印度公司,當作歷史主體,這既是巨大的史學挑戰,也是重要的共同體想像。 ==================== 來自日本講談社的全球史鉅獻 《東印度公司和亞洲的海洋——跨國公司如

何創造二百年歐亞整體史》屬於日本講談社紀念創業一百週年,所出版的「興亡的世界史」套書第16卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀,用更大跨距的歷史之流,尋找歷史的內在動能,思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的,是本著台灣史就是世界史的概念,從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。 ◆ 本書系由21卷構成,陸續出版中―― 01《人類文明的黎明和黃昏》 克服多次的滅絕後,「人類」興起、擴散出去的「文明」是? 作者:青柳正規(東京大學名譽教授) 02《亞歷山大的征服和神話》 偉大皇帝的帝國為何一代就破滅?重新探討希臘中心的希臘化時代觀

。 作者:森古公俊(京帝大學教授) 03《斯基泰和匈奴.游牧的文明》 在駿馬奔馳的草原上──探索希羅多德和司馬遷筆下騎馬遊牧民族的世界。 作者:林 俊雄(創價大學教授) 04《通商國家迦太基》 腓尼基人建立,卻在布匿戰爭被羅馬埋葬的海上帝國。 作者:栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員) 05《地中海世界和羅馬帝國》 從都市國家發展成大帝國,後因一神教的誕生而轉變的古代社會大劇。 作者:本村凌二(早稻田大學特任教授) 06《絲路與唐帝國》 「唐」是漢民族的王朝嗎?粟特人的足跡和歐亞大陸中央的躍動。 作者:森安

孝夫(大阪大學名譽教授) 07《伊斯蘭帝國的聖戰》 一瞬之間創造出大帝國,全新的世界真理。從穆罕默德到現代。 作者:小杉 泰(京都大學教授) 08《塞爾特的水脈》 在被羅馬和基督教襲捲之前。「夢幻之民」的文化遺跡。 作者:原 聖(女子美術大學教授) 09《義大利海洋都市的精神》 漫步在威尼斯和阿瑪菲,在街上感受相融的「時間重疊」。 作者:陣內秀信(法政大學教授) 10《蒙古帝國及其漫長後續》 為人類史帶來開創性的大帝國解體後,中亞發生了甚麼事? 作者:杉山正明(京都大學教授) 11《奧斯曼帝國五百年的和平》 繼承拜占庭帝國首都‧

伊斯坦堡的「長壽巨象」的多樣性。 作者:林 佳世子(東京外國語大學教授) 12《東南亞.多文明世界的發現》 從吳哥窟開始,託付給巨大遺跡的民族精神和世界觀。 作者:石澤良昭(上智大學特聘教授) 13《印加和西班牙.帝國的交錯》 在西班牙支配下維持命脈的「印加」。原住民和征服者的共生和反叛。 作者:網野徹哉(東京大學教授) 14《近代歐洲的霸權》 從國民國家誕生到歐盟。製造世界秩序的「歐洲」之全貌。 作者:福井憲彥(學習院大學教授) 15《搖擺於歐亞間的沙皇們》 在歐洲和亞洲間搖擺,廣大無邊的帝國和皇帝一族之,光與闇。 作者:土肥恒之(

一橋大學名譽教授) 16《東印度公司與亞洲的海洋》 史上最初的股份公司,從誕生到消滅的兩百年。亞洲海域是世界中心。 作者:羽田 正(東京大學教授) 17《大英帝國的經驗》 空前的繁榮,是放手殖民地美國而帶來的。從物品和女性看世界帝國的盛衰。 作者:井野瀨久美惠(甲南大學教授) 18《大清帝國與中華的混迷》 滿洲人的光輝帝國。中國民族主義和西藏問題的起源。 作者:平野 聰(東京大學教授) 19《大日本.滿洲帝國的遺產》 透過日韓戰後形成的滿洲人脈,朴正熙和岸信介。質問東北亞的現在。 作者:姜尚中(東京大學名譽教授)、玄武岩(北海道大學副教授

) 20《空中帝國.美國的二十世紀》 從萊特兄弟到九一一。在「戰爭世紀」勝出之超級大國的一百年。 作者:生井英考(立教大學教授) 21《人類該何去何從?》 環境與人口、海洋與人類、宗教與社會,以及非洲的現狀。多面向的論述。 作者:大塚柳太郎(東京大學名譽教授)、應地利明(京都大學名譽教授)、森本公誠(東大寺長老)、松田素二(京都大學教授)、朝尾直弘(京都大學名譽教授)、Ronald Toby(伊利諾大學教授)、福井憲彥、杉山正明、青柳正規、陣內秀信 ※ 註:書名目前為原書直譯,出版時可能會做調整 特別推薦 本書審訂、導讀:陳國棟/中研院史語所研究院、著

名的海洋史和經濟史專家。

地名演變與轉型正義 -以淡水河流域為例

為了解決紅毛城國旗 的問題,作者游志文 這樣論述:

摘要本篇論文以「淡水河流域」這個空間,來說明「淡水河流域」相關地名從西、荷時期演變至戰後的軌跡。淡水河流域這個空間與在地原住民、移墾住民、殖民政權對淡水河流域的命名方式、清朝和日本對此地的象徵意涵,反映出每個時代、每個族群對於當地的價值與其形成的淡水河流域文化。透過對淡水河流域地名研究,瞭解在地住民的人文特色及發生在淡水河流域中人與土地的歷史互動關係。從原住民描述這塊土地,由地名所呈現的原住民族歷史;其次探討地名與外來文化的關係,如何在外來文化的影響下形成地名;以及最後應如何透過轉型正義與住民自決的方式回復傳統地名,並建議以下做法:一、 鼓勵在地學者、部落青年進行深入田野調查,發掘歷史記憶

,建構台灣歷史文化體系彰顯營造有特色的台灣文化性格。二、 「保存不義遺址」,在特定建物或遺址坐落處,增加歷史演變過程說明,保留不同時代對於歷史詮釋,以多元史觀代替單一史觀。三、 落實《原基法》,達成轉型正義的第一步;對於原住民族土地威權名稱,則有正名必要,尊重住民命名主權與文化權。四、 對以往加害者在政治、法律、道德這三種不同面向的咎責,思考威權塑像在民主價值的衝突,進行文化反省,回到轉型正義的核心目的。

紅毛城國旗的網路口碑排行榜

-

#1.2019。秋老滬尾古跡巡禮 - 金車文教基金會

紅毛城 擁有9面不同國旗在古蹟建築上,象徵紅毛城300年來歷經9個國家(陸續是1西班牙、2荷蘭、3明鄭、4清朝、5英國、6日本、7澳大利亞、8美國、9中華民國)管理,每一面國旗也 ... 於 kingcar.org.tw -

#2.淡水古蹟散步.紅毛城變美了 - 烏秋的天空

紅毛城 是台灣現存最古老的建築之一巍然聳立於淡水河口特異罕見的城堡形式讓我又忍不住 ... 售票亭旁被樟樹環抱的簡報室六種國旗似乎跟紅毛城歷史無關. 於 uchutw.pixnet.net -

#3.台北..淡水..紅毛城 - 貝爾的美麗新世界

歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上的旗幟才正式在 民國69年6月30日掛上「中華民國國旗」. 夜晚的紅毛城. 自從十六世紀新航路發現之後,西歐的航海強權 ... 於 ppd888.blogspot.com -

#4.紅毛城旗桿全台最粗來自棲蘭山紅檜木 - 台灣好新聞

紅毛城 頂樓旗桿是宜蘭棲蘭山紅檜木打造而成。(圖/記者黃村杉攝). 淡水紅毛城在1983年被指定為國定古蹟,頂樓上飄揚的國旗是一大特色,淡水古蹟 ... 於 www.taiwanhot.net -

#5.[遊記] 淡水紅毛城 - amao的台灣踏查記

紅毛城 經歷過西班牙人、荷蘭人及英國人的管理,後來當然是回到台灣的手裡啦. ,國旗正在藍天白雲下飄揚,也代表著殖民時代早已離去。 後記: 早在日本殖民 ... 於 amaotravel.pixnet.net -

#6.臺灣現代詩: 第63期 - 第 37 頁 - Google 圖書結果

淡水兩三事藍雲之一‧在紅毛城的城垛上紅毛城臨著淡水河,面眺觀音山我在城垛上看見 ... 和在一起砌築了城堡、古砲、領事館堡頂高舉的旗竿上飄揚著九幅國旗迎風翻飛著 ... 於 books.google.com.tw -

#7.課程主題名稱:海上來的紅毛人(紅毛城)

領事官邸一二樓皆以呈現英國維多利亞時期的貴族居家樣貌,並於僕役房展示淡水港的. 發展史。 〈紅毛城主堡區〉. (1)國旗與旗桿:歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上 ... 於 dns.tsps.ntpc.edu.tw -

#8.淡水紅毛城 - 狂牛部落格

[9]▽ 難得無人時,國旗也飄揚。 [10]▽ 紅毛城內看出去的景觀,可以看到整個淡水出海口。 [11]▽ 國旗飄揚中,雖說紅毛城當初不屬於這面國旗。 於 crazycowcow.blogspot.com -

#9.3件組胸章肩章刺繡徽章淡水紅毛城刺繡貼+國旗布繡+台灣別針 ...

ALL SPLENDIDRakuten樂天市場線上商店,提供3件組胸章肩章刺繡徽章淡水紅毛城刺繡貼+國旗布繡+台灣別針旅遊紀念品電繡補丁熨斗貼章電繡貼證章等眾多優惠商品、會員獨享 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#10.【新北市】淡水紅毛城 - 春秋旅記

2008.08.02 淡水紅毛城一進到入口處看到的是中、美、澳、日、英、荷、西七國國旗,代表著紅毛城的歷史發展。 PS:2019.02.17日再度參觀,新增兩旗(明 ... 於 behappy0924.pixnet.net -

#11.Added by @kevinchaotw Instagram post 國旗飄揚於淡水紅毛 ...

Instagram post added by kevinchaotw 國旗飄揚於淡水紅毛城(108年中華民國生日快樂!) ... 國旗#淡水站#捷運淡水線#skybeatiful #網紅景點#taiwanno1#digiphoto瘋攝影# ... 於 www.picuki.com -

#12.台灣淡水紅毛城萬國旗 - YouTube

台灣淡水 紅毛城 萬 國旗. 117 views117 views. Apr 29, 2015. 1. Dislike. Share. Save. Allen Chui. Allen Chui. 51 subscribers. Subscribe. 於 www.youtube.com -

#13.[商品] 全家拚台灣旅行團 新北市‧淡水紅毛城- cvs | PTT旅遊美食區

【商品名稱/價格】:拚台灣積木旅行團─新北市‧淡水紅毛城集滿30點或集點10 ... 第五階段插上國旗,完工http://mina0909.pixnet.net/album/photo/126565620#pictop 和 ... 於 ptttravelfood.com -

#15.自古以來紅毛城- 晴報- 生活副刊- 旅遊

作為台灣最早的建築物之一,紅毛城是台灣歷史起點的見證。城堡入口依登陸台灣次序懸掛荷蘭國旗、西班牙國旗,及第三個出現的政權「鄭」(鄭成功), ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#16.6件組補破洞貼胸章肩章紅毛城+淡水禮拜堂+2款 ... - FindPrice

更多關於6件組補破洞貼胸章肩章紅毛城+淡水禮拜堂+2款台灣國旗+別針刺繡布標布貼燙布貼補丁布章熨燙貼台灣國旗別針肩章的熱門推薦商品-NT$245至NT$525比價結果, ... 於 www.findprice.com.tw -

#17.紅毛城心得在PTT/mobile01評價與討論 - 殯葬禮儀資訊集合站

紅毛城介紹、紅毛城國旗、紅毛城心得在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說. 在紅毛城介紹這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者JeremyKSKGA也提到作者: ... 於 funeralservice.reviewiki.com -

#18.台北淡水|紅毛城:390年歷史的一級國家古蹟 - 輕旅行

目前的樣貌幾乎是在英國時期大幅增修而成,紅毛城古蹟區有三個部分:包含紅 ... 紅毛城主堡的城外飄揚9面曾經統領過這座紅毛城國家的國旗,哪9個呢?? 於 travel.yam.com -

#19.【開箱心得分享】gohappy快樂購限定!買淡水紅毛城雙層陶瓷 ...

【愛不釋手】限定!買淡水紅毛城雙層陶瓷杯送國旗筆袋gohappy快樂購我的省錢小秘方!! 現在這個物價越來越貴,但是薪水卻不太漲的年代,省錢可以說是每 ... 於 sara86369.pixnet.net -

#20.淡水古蹟博物館on Instagram: “猜猜看,#紅毛城前的九面#國旗 ...

63 Likes, 4 Comments - 淡水古蹟博物館(@tamsuihistoricalmuseum) on Instagram: “猜猜看,#紅毛城前的九面#國旗各屬於哪些國家?(答案請看最下方!) 於 www.instagram.com -

#21.明郑、清朝也有“国旗” 9面国旗飘扬淡水红毛城 - 优游网

全台唯一!国定古迹淡水红毛城是全国唯一拥有9面不同国旗同时飘扬的观光景点,9面国旗象征红毛城300年来历经9个国家管理,每一面国旗也分别述说着红毛城不凡的历史。 於 www.57yx.com -

#22.1980年台灣正式收回淡水的紅毛城租借英國百年 ... - 姜朝鳳宗族

細數外交生涯,李宗儒最為引以為傲的一段經驗,就是將淡水「紅毛城」,「無償」自英國手中要回來,深鎖多年的紅毛城,在1980年才能再升起我國國旗。 於 nicecasio.pixnet.net -

#23.全臺唯一的九面國旗就在紅毛城飄揚 - 天下新聞網

答案就在淡水紅毛城,在紅毛城主堡露台前的九面國旗象徵國定古蹟淡水紅毛城三百多年來歷經了九個國家的管理,如今在新北市政府文化局所屬淡水古蹟博物館的 ... 於 tw-skynews.com -

#24.明鄭、清朝也有「國旗」 9面國旗飄揚淡水紅毛城 - 旅遊日本 ...

紅毛城國旗 ,大家都在找解答。 全台唯一!國定古蹟淡水紅毛城是全國唯一擁有9面不同國旗同時飄揚的觀光景點,9面國旗象徵紅毛城300年來歷經9個國家管理,每一面國旗也 ... 於 igotojapan.com -

#25.淡水紅毛城

這些國旗是代表這三百多年來到訪紅毛城的國家,首先是西班牙、英國、日本、. Page 2. 澳洲、美國、最後是台灣。可以看出紅毛城的歷史十分悠久,且應具有多國的不. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#26.《新網新聞網》 全臺唯一9面國旗在淡水300多歲紅毛城 ...

在紅毛城主堡露台前的9面國旗象徵國定古蹟淡水紅毛城300多年來歷經了9個國家的管理,如今在新北市政府文化局所屬淡水古蹟博物館的轄區內,淡水紅毛城依然敞開大門迎接 ... 於 newnet.tw -

#27.光射塵方.圓照萬象: 杜國清的詩情世界 - 第 300 頁 - Google 圖書結果

紅毛城 上的國旗淡水開港英國租界日本統治之後列為一級古蹟對外開放 21 120 53 50 59 0 (二○○九)鶴變鼻燈塔台灣尾的地標東亞之光一座雄偉轟立二十一點四公尺. 於 books.google.com.tw -

#28.紅毛城國旗 :: 台灣美食網

2013年6月11日—答案就在淡水紅毛城,在紅毛城主堡露台前的九面國旗象徵國定古蹟淡水紅毛城三百多年來歷經了九個國家的管理,如今在新北市政府文化局所屬淡水古蹟博物館 ... 於 food.iwiki.tw -

#29.紅毛城

See also: 红毛城 ... The Dutch people, who rebuilt Fort San Domingo, were called 紅毛 (hóngmáo, literally “red-haired”) during the time. 於 en.wiktionary.org -

#30.淡水之旅 - derek0604的部落格- 痞客邦

淡水紅毛城淡水紅毛城屬於一級古蹟外牆有1.9公尺建築材料大部分取自台灣牆壁為清水紅磚屋頂是閩南紅瓦城下的古砲是裝飾用的淡水紅毛城前面有九面國旗我們中. 於 derek0604.pixnet.net -

#31.2014.12.14~真理大學.紅毛城- 痞客邦

而小虎喵們的目光則被一旁的國旗所吸引....... 崴原本就認識了台灣.美國.日本.英國..... 有兩面國旗好像. 哪個是英國?.....那另一面又是. 於 chih541.pixnet.net -

#32.【淡水】紅毛城:屹立300多年!門票、歷史導覽交通

淡水紅毛城(原名聖多明哥城),超過300年歷史,是國家一級古蹟。 ... 美國都曾入主紅毛城,這也是為什麼照片中紅毛城主樓,會擺放諸多各國國旗的緣故。 於 anrine910070.pixnet.net -

#33.紅毛城到底是哪一國人蓋的?從九面旗子說起。

紅毛城 前的這九面旗子,我覺得是個很棒的策展,一字排開,說明複雜的過去。代表了曾經佔據此地的政權,分別是西班牙、荷蘭、明鄭、清國、英國、日本、 ... 於 i-chentsai.innovarad.tw -

#34.台灣淡水紅毛城飛搜購物搜尋- 第1 頁

YouRblock微型積木築。 · 3件組胸章肩章刺繡徽章淡水紅毛城刺繡貼+國旗布繡+台灣別針旅遊紀念品電繡補丁 · 3件組刺繡背膠燙布片淡水紅毛城刺繡貼+愛心國旗布繡+台灣別針電繡 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#35.淡水紅毛城_新北市旅遊觀光景點 - YOSSHI Information

淡水老街旁的紅毛城最早源於十七世紀西班牙人所建造,而現在所見的紅毛城大部分為西元1644荷蘭人所重建的...等。 ... 入口處飄揚著名國的國旗, 紅毛城. 淡水紅毛城. 於 www.yosshi.com.tw -

#36.紅毛城「紅城小舖」 日客偏好文具中客愛買國旗 - 自由時報

近年來,遊覽參觀紅毛城園區的國際遊客尤以來自韓國、日本和中國的比例為多。在展示各式文創商品的「紅城小舖」中,韓國遊客喜歡融合台灣在地文化意象的逗趣小物; ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.9件組台灣文創淡水刺繡布貼別針紅毛城英國領事官邸基督長老 ...

9件組台灣文創淡水刺繡布貼別針紅毛城英國領事官邸基督長老教會刺繡徽章台灣刺繡國旗徽章是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找, ... 於 feebee.com.tw -

#38.一整排國旗背後的祕密

前幾天,我帶學校五年級的小朋友到淡水的「紅毛城」進行校外教學,在等待遊覽車接我們返回學校的空檔時間,我在「紅毛城」的門口,和全部的小朋友玩了一個「無獎徵答」 ... 於 e-news.smes.tyc.edu.tw -

#39.明鄭、清朝也有「國旗」 9面國旗飄揚淡水紅毛城 - ETtoday ...

全台唯一!國定古蹟淡水紅毛城是全國唯一擁有9面不同國旗同時飄揚的觀光景點,9面國旗象徵紅毛城300年來歷經9個國家管理,每一面國旗也分別述說著紅毛 ... 於 travel.ettoday.net -

#40.07.txt

其中紅毛城主堡是臺灣最古老的完整建築物(p140) 紅毛城(p142) 資料來源:維基 ... 赤崁樓(p143) 紅毛城國旗飄揚紅毛城照片網址https://zh.wikipedia.org/wiki/紅毛 ... 於 140.111.111.2 -

#41.愛台灣系列-台灣淡水紅毛城陶瓷杯+ 加贈台灣國旗袋 注目推薦

購買台灣設計精品耐熱無毒食品級矽膠進口雙層陶瓷安全耐熱愛台灣系列-台灣淡水紅毛城陶瓷杯+ 加贈台灣國旗袋:P23002-3,店家為BS DESIGN | 樂天市場 ... 於 orr613p.pixnet.net -

#42.2件組牛仔外套刺繡補丁淡水紅毛城刺繡貼+愛心國旗布繡熨斗貼 ...

你在找的2件組牛仔外套刺繡補丁淡水紅毛城刺繡貼+愛心國旗布繡熨斗貼章電繡貼繡片貼燙布Flag Patch刺繡章就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品 ... 於 www.ruten.com.tw -

#43.旗海圖幟Globalflag - 淡水紅毛城懸掛了歷代九個政權的旗幟

新北市淡水紅毛城園區入口處原有7面國旗,最近搬新家到紅毛城主堡露台前飄揚,並新增明鄭及清朝國旗,極具獨特性的9面國旗,象徵300多年來先後管理或代管 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#44.【台北.淡水|紅毛城】400年來屹立不搖;多次易主與改名

紅毛城主堡的城外飄揚9面曾經統領過這座紅毛城國家的國旗哪9個呢?? 忘了自己滑到最上面去看! 主堡與官邸間的草坪. 於 www.hugomapblog.com -

#45.樂高拼台灣! 小小積木疊創意,全台迷你版地標模型大集合

創作提示紅毛城是台灣少見的城堡古蹟,城垛與大砲都相當引人入勝,創作時可以加入更多諸如大砲的細節與設施。國旗的製作方式我覺得最值得推薦,利用有夾子的平板以及平滑 ... 於 books.google.com.tw -

#46.明鄭時期古蹟明鄭、清朝也有「國旗」 - CHCHL

明鄭,清朝也有「國旗」 9面國旗飄揚淡水紅毛城全臺唯一!國定古蹟淡水紅毛城是全國唯一擁有9面不同國旗同時飄揚的觀光景點,9面國旗象徵紅毛城300年來歷經9個國家 ... 於 www.rradioer.co -

#47.紅毛城台灣最粗旗桿體驗苦牢

淡水紅毛城城堡呈正方形,外石內磚,非常堅實,在台灣所有古建築中, ... 白色粗壯的旗桿搭配合紅色城牆與藍天、白雲,及飄揚的國旗,相當莊嚴美麗。 於 www.epochtimes.com -

#48.紅毛城。英國領事館@ 誰よりも優しく強く - 痞客邦

距離我上一次來紅毛城將近10年了所以超級興奮趕緊買了門票進去! 有學生證會便宜20元不過我還未拿到只好用竹女的結果竟然買到了耶XD 這邊掛了很多國家的國旗其中竟然 ... 於 fanny1030.pixnet.net -

#49.參考資料:維基百科、紅毛城館內介紹看板

當時的安東尼堡在方形的城砦上頭,建有一座木造尖型屋頂,城下前方則插著荷蘭國旗。由於當時的漢人稱荷蘭人為紅毛番,所以安東尼堡也因此被稱作紅毛城。 於 librarywork.taiwanschoolnet.org -

#50.新北市立淡水古蹟博物館_紅毛城 - 臺北旅遊網

紅毛城 原名「聖多明哥城」,為西班牙人17世紀建造,後來荷蘭人打敗西班牙人而佔領此城,由於荷蘭人在當時有「紅毛」之稱,因而稱此城為「紅毛城」。之後300餘年間, ... 於 www.travel.taipei -

#51.〔紙上博物館〕淡水紅毛城 - 人間通訊社

紅毛城 最早是西班牙人所興建的「聖多明哥城」,1644年荷蘭人在原址附近 ... 的南門等,進入主堡前,可看到9面不同的國旗,這些國旗代表曾統治過紅毛城 ... 於 www.lnanews.com -

#52.我國正式收回紅毛城 - 華視新聞網

歸還儀式當天上午在紅毛城舉行,由國有財產局官員以及英國所委託的律師辦理了移交的手續。手續完成後,國有財產局立刻在紅毛城上,升起了中華民國國旗 ... 於 news.cts.com.tw -

#53.全台最粗國旗桿不在總統府而是在… - 生活

新北市立淡水古蹟博物館管轄的紅毛城,在1983年被指定為國定古蹟,而紅毛城除了紅色的外觀抓住遊客目光之外,頂樓上的國旗飄揚畫面也是一大特色. 於 www.chinatimes.com -

#54.台灣國旗衣服- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

蝦皮購物Icon. 蝦皮購物. More Action. ALL SPLENDID 2件組刺繡帽子衣服修補貼紅毛城刺繡貼+台灣國旗繡章熨燙補丁布Patch貼布背膠識別章布藝裝飾貼淡水紀念品 ... 於 www.lbj.tw -

#55.全臺唯一的九面國旗就在紅毛城飄揚 - 個人新聞台

原先在淡水紅毛城園區入口處的七面國旗,最近搬新家到紅毛城主堡露台前飄揚,而且新增明鄭及清朝兩面國旗,變成了九面國旗,淡水古蹟博物館代理館長廖文卿 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#56.淡水紅毛城| 連送6天限量好禮交通、門票優惠、必去景點旅遊攻略

紅毛城主堡前方樹立著9面飄揚的國旗,是「全台唯一掛著九面國旗處」,這也反映台灣過去曾被9個政權先後統治的歷史。 淡水,淡水古蹟博物館,紅毛城2020,英國領事館,淡水景點 ... 於 www.welcometw.com -

#57.红毛城

红毛城 被视为台湾现存最古老的建筑之一,也是中华民国内政部所颁订的国定古迹。 ... 红毛城. 安东尼堡(荷). 国旗飘扬红毛城.JPG. 红毛城. 位置, 中华民国(台湾) 於 www.wikiwand.com -

#58.紅毛城台灣最粗旗桿體驗苦牢 - Taiwan News

白色粗壯的旗桿搭配合紅色城牆與藍天、白雲,及飄揚的國旗,相當莊嚴美麗。 這座堅固的西式古堡,歷經西班牙、荷蘭、明鄭成功、清朝、英國、日本、美國、 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#59.淡水紅毛城飄揚七面國旗 - Kono 電子雜誌

淡水紅毛城是北臺灣近代史的縮影。 Download Kono App and start reading those articles: 微笑台灣. 淡水紅毛城飄揚七面國旗. 微笑台灣. 新北款款行. 微笑台灣. 於 www.thekono.com -

#60.明鄭、清朝也有「國旗」 9面國旗飄揚淡水紅毛城 - 天天要聞

全臺唯一!國定古蹟淡水紅毛城是全國唯一擁有9面不同國旗同時飄揚的觀光景點,9面國旗象徵紅毛城300年來歷經9個國家管理,每一面國旗也分別述說紅毛城不凡的歷史。 於 tw.bg3.co -

#61.[博館名錄] 淡古-淡水紅毛城 - LIVING SPACE

主堡最具代表性的就是國旗足足有9面,象徵紅毛城的轄治權更迭。 第一面是黃紅黃相間,左邊繪有國徽的西班牙國旗,象徵1628年在淡水建聖多明哥城的 ... 於 usemei.blogspot.com -

#62.挺烏! 雲林300民眾揮烏國旗朝天宮遊行 影片Dailymotion

在Dailymotion 上觀看挺烏! 雲林300民眾揮烏 國旗 朝天宮遊行- 華視新聞. ... 【歷史上的今天】北台灣最古老城堡淡水 紅毛城 300歲! 華視新聞. 於 www.dailymotion.com -

#63.[台北淡水]紅毛城原來是這樣呀! - 純粹

在逛紅毛城的時候,同時也在見證幾百年後歷史的足跡與文化的表徵! 這天太陽很賞臉的給了個好天氣! 紅色的建築物就這樣聳立在我面前, 最頂端插上了青天白日滿地紅的國旗! 於 abrabbit.com -

#64.【新北淡水】紅毛城古蹟園區:重現大航海時代的萬種風情

淡水紅毛城最早建於西元十七世紀,由西班牙人所建造,後來因戰爭而遭到摧毁,之後荷蘭人才又於原址 ... 最後我們來到了紅毛城園區的後門,跟我們偉大的國旗致敬吧! 於 hogantai.pixnet.net -

#65.『台北旅遊』淡水紅毛城古蹟巡禮,我的紅樓夢。

旅行終點站是內斂的紅磚洋樓,. 褪去戰爭的外殼,獨留下紅毛城建築之美。 └>紅毛城園區大門飄揚著國旗,. 宣示著回歸不易的主權,穿插在其中的他國 ... 於 bunnyann.com -

#66.紅毛城的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

3件組胸章肩章刺繡徽章淡水紅毛城刺繡貼+國旗布繡+台灣別針旅遊紀念品電繡補丁熨斗貼章電繡貼證章 · $190. 價格持平. 樂天市場ALL SPLEND. 於 biggo.com.tw -

#67.新北必訪景點【淡水紅毛城】看夕陽吃美食.門票.公車.停車場

紅毛城 為什麼是淡水必訪?為什麼要插上9面國旗呢?要從1884年中法戰爭開始說起,這裡是台灣300多年來最多元的文化面貌,是台灣歷史的縮影! 於 taiwantour.info -

#68.紅毛城的陳展品介紹 · - 快樂園地

1.國旗與旗桿:歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上的旗幟才正式在民國69年6月30日掛上「中華民國國旗」。 · 2.戍台夕照:黃昏時刻,倚坐在紅毛城露台看著夕陽西沉,有海口吞 ... 於 102clps60621.weebly.com -

#69.小敏到淡水旅遊時,拍下了下方的紅毛城照片 - dhafi.link

小敏到淡水旅遊時,拍下了下方的紅毛城照片,回家後小敏到圖書館尋找資料,才知道現在紅毛城雖然懸掛著中華民國國旗,但最早在這裡興建城堡的國家卻是哪一國?? >> 於 cp.dhafi.link -

#70.滬尾畫帖:淡水古蹟擬人誌 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

( 0 ) 03 九面國旗國旗襯衫鈕扣 04 紅牆朱紅被同紅毛城外面有九面旗幟隨風飄揚,分別是西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳大利亞、美國和中華民國,即是三百餘年 ... 於 books.google.com.tw -

#72.淡水紅毛城(聖多明哥城) - 藏品資料 - 國立臺灣歷史博物館 ...

1.雙色印刷明信片,影像內容為日治時期作為英國領事館使用的淡水紅毛城(安東尼堡)的全景,建築物上懸掛有英國國旗。 2.正面黑白影像滿版印刷,右上方印 ... 於 collections.nmth.gov.tw -

#74.使節風雲玉冰清李宗儒談外交二三事

樓頂的青天白日滿地紅國旗,在風中朗朗飄揚,一如半世紀前的那個早晨, ... 無論是站在史學研究角度,或是觀光層面,李宗儒都無法放任紅毛城在國土上 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#75.大臺北老房新貌系列21》紅毛城 - 優傳媒

過去的記憶重現我的腦海,沿著入口斜坡往上走,果然牆面與頂端的國旗立刻出現在眼前。 紅毛城的小模型. 英國領事館的小模型. 辦公室的牆面. 於 umedia.world -

#76.淡水紅毛城 - Boss的部落格

淡水紅毛城新北市淡水區中正路28巷1號紅毛城在1980年前是個外觀非常漂亮又神祕的地方,她的紅磚 ... 通往主堡園區的步道,拾級而上第一眼即能看到青天白日滿地紅國旗. 於 ntitlib1.pixnet.net -

#77.紅毛城歷史故事 - Uniquefass

9面不同國旗同時飄揚在淡水紅毛城。圖/取材淡水導覽旅遊暨文化活動手記部落格旅遊中心/綜合報導全台唯一!國定古蹟淡水紅毛城是全國唯一擁有9面不同國旗同時飄揚的 ... 於 www.uniquefassories.co -

#78.我在紅毛城看國旗飄@ 大王的風吹 - 隨意窩

進入淡水後,在淡水河口邊的山丘上,興建聖多明哥城。 爾後,擊退西班牙人的荷蘭人,接著在聖 ... 於 blog.xuite.net -

#79.前英國領事官邸>九面旗幟的歷史演進、屹立將近四百年的古堡 ...

紅毛城 古蹟區內包括城堡式的主堡、洋樓式的「前英國領事官邸」及清代時期 ... 足以抵擋早期火砲的攻擊,屋頂上插著一面高約12公尺的中華民國國旗。 於 blog.udn.com -

#80.File:國旗飄揚紅毛城.JPG - Wikimedia Commons

中文(臺灣): 中華民國國旗飄揚紅毛城。 Flag of the Republic of China.svg. This is a photo of a monument in Taiwan identified by the ID. 於 commons.wikimedia.org -

#81.淡水古蹟之美紅毛城 - Potato Media

其實古蹟在淡水也是有的當然最著名的就是紅毛城,又稱前英國駐台北 ... 朱紅磚顏色的紅毛城彷彿呈現在眼裡,上面最頂端有插著台灣的國旗,而且旁邊有 ... 於 www.potatomedia.co -

#82.Tony的自然人文旅记第0505--[台北淡水].红毛城

最后,透过非正式的外交管道协商,英国政府终于答应将红毛城归还给台湾。民国69年(1980年) 6月30日,红毛城终于升起了中华民国国旗。 民国71年(1982年 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#83.讀者來函 - 台灣光華雜誌

淡水紅毛城照片上方,我們的國旗沒有全部出現,頗為遺憾。雖然紅毛城已是百年歷史事件,但該城主權回收到我們政府手中,不過是最近十年的事。國旗出現,將使圖片更具 ... 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#84.淡水紅毛城|屹立不催400年朱紅色堡壘!走進前英國領事館 ...

淡水紅毛城|屹立不催400年朱紅色堡壘!走進前英國領事館穿越回貴族宅邸,向外眺望淡水八景之一賞河口餘暉. 淡水紅毛城, ... 於 egoldenyears.com -

#85.4 5 g 速度

100 毛上市. 銘傳簡章. 刻意英文. ... 红宣纸. Kai 發音. Java for 迴圈. 風向標. 古坑萬年峽谷. 局限英文. 長頸鹿寶寶. ... 世界國家國旗. 大樂高. 於 clementmagliocco.ch -

#86.[淡水景點公車指南] 教你走到淡水老街以及搭公車到紅毛城、漁...

本站住宿推薦20%OFF 訂房優惠,親子優惠,住宿折扣,限時回饋,平日促銷 · 【台北。 · 【新北景點】淡水區。 · 交通指南| 淡水 紅毛城 交通方式 · 文化景點小旅行路線| 淡水 紅毛城 ... 於 twagoda.com -

#87.胡瑋城的數位歷程檔

紅毛城 的陳展品介紹〈紅毛城主堡區〉 1.國旗與旗桿:歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上的旗幟才正式在民國69年6月30日掛上「中華民國國旗」。英租界時代(1868-1970)紅毛 ... 於 tlrc.hhvs.tp.edu.tw -

#88.淡水紅毛城 - Twitter

Enjoying electronic #music at a historical site won't bother anybody! At the 1884 Music #Festival, you are here not to see the cannons of the Hobe Fort ... 於 twitter.com -

#89.紅毛城旗海與歷史年代故事 - 淡水導覽旅遊暨文化活動手記

來城堡看少見的明鄭旗及清朝的黃龍旗紅毛城是淡水最重要的文化資產之一, ... 故事,因此園方以國旗代表國家統治紅毛城時間,為更完整述說紅毛城的 ... 於 tamsuitour.pixnet.net -

#90.淡水紅毛城

圖檔簡述:紅毛城九面旗與解說牌。 ... 紅毛城九面旗幟代表著紅毛城三百餘年來的歷史演變過程,其歷經西班牙、荷蘭、明鄭、清朝、英國、日本、澳大利亞、美國、中華民國之 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#91.6件組補破洞貼胸章肩章紅毛城+淡水禮拜堂+2款台灣國旗+ ...

商品詳細資訊: 刺繡材質: 線:嫘縈刺繡線布:聚酯纖維產地:台灣台灣國旗刺繡系列背部自黏膠. 於 m.tw.mall.yahoo.com -

#92.飄著英國國旗的淡水紅毛城 - 國家文化記憶庫

紅毛城 的原名是「安東尼堡」,為1644年荷蘭人在西班牙人興建的「聖多明哥城」原址重建。自1867年起由英國政府租用,其功能為領事館,使用至1972年,因英國與中華人民共和國 ... 於 memory.culture.tw -

#93.c.陳展品介紹- 淡水古蹟介紹 - Google Sites

紅毛城 的陳展品介紹紅毛城園區內最大的兩件陳展品便是紅毛城主堡與英國領事官邸, ... 國旗與旗桿:歷經三百餘年,淡水紅毛城上旗桿上的旗幟才正式在民國69年6月30日掛 ... 於 sites.google.com -

#94.紅毛城- 维基百科,自由的百科全书

紅毛城 古蹟區(臺灣話:Âng-mn̂g-siânn),又稱前英國駐台北領事館及官邸,古稱聖多明哥城、安東尼堡,是一座位於台灣新北市淡水區的古蹟。最早建城是在1628年統治台灣 ... 於 zh.m.wikipedia.org