精裝盒工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐玉富,徐苑菁寫的 臺灣天然漆百年史 和雍.卡拉森的 雍.卡拉森大師經典繪本組(內含五書+限量印簽藏書票)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站手工盒酒盒 - 信華紙器有限公司盒子工廠也說明:手工盒酒盒 ... 台中瓦楞紙箱盒,包裝材料,包裝服務,包裝材料,瓦楞紙箱盒,紙容器,各種紙器紙箱,手工伴手禮盒袋,包裝紙盒,紙袋紙盒,紙類印刷設計 ... 手工精裝盒 ...

這兩本書分別來自世界客家出版社 和親子天下所出版 。

中原大學 文創設計碩士學位學程 黃文宗所指導 胡佩寰的 龍潭客家茶葉品牌設計 (2018),提出精裝盒工廠關鍵因素是什麼,來自於龍潭、客家、茶葉、品牌設計、文化創意。

而第二篇論文國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 夏鑄九所指導 林秀姿的 重讀1970以後的台北:文學再現與台北東區 (2001),提出因為有 全球化、台北東區、小說再現、節奏、表徵空間的重點而找出了 精裝盒工廠的解答。

最後網站黑龙江全自动天地盒铁片机供货厂家,半自动礼品盒铁 ... - 采购批发則補充:温州健喜机械有限公司关于黑龙江全自动天地盒铁片机供货厂家相关介绍,该机的主要优势是一、可以实现自动 ... 新疆精装盒贴片机供应商,磁铁贴片机生产.

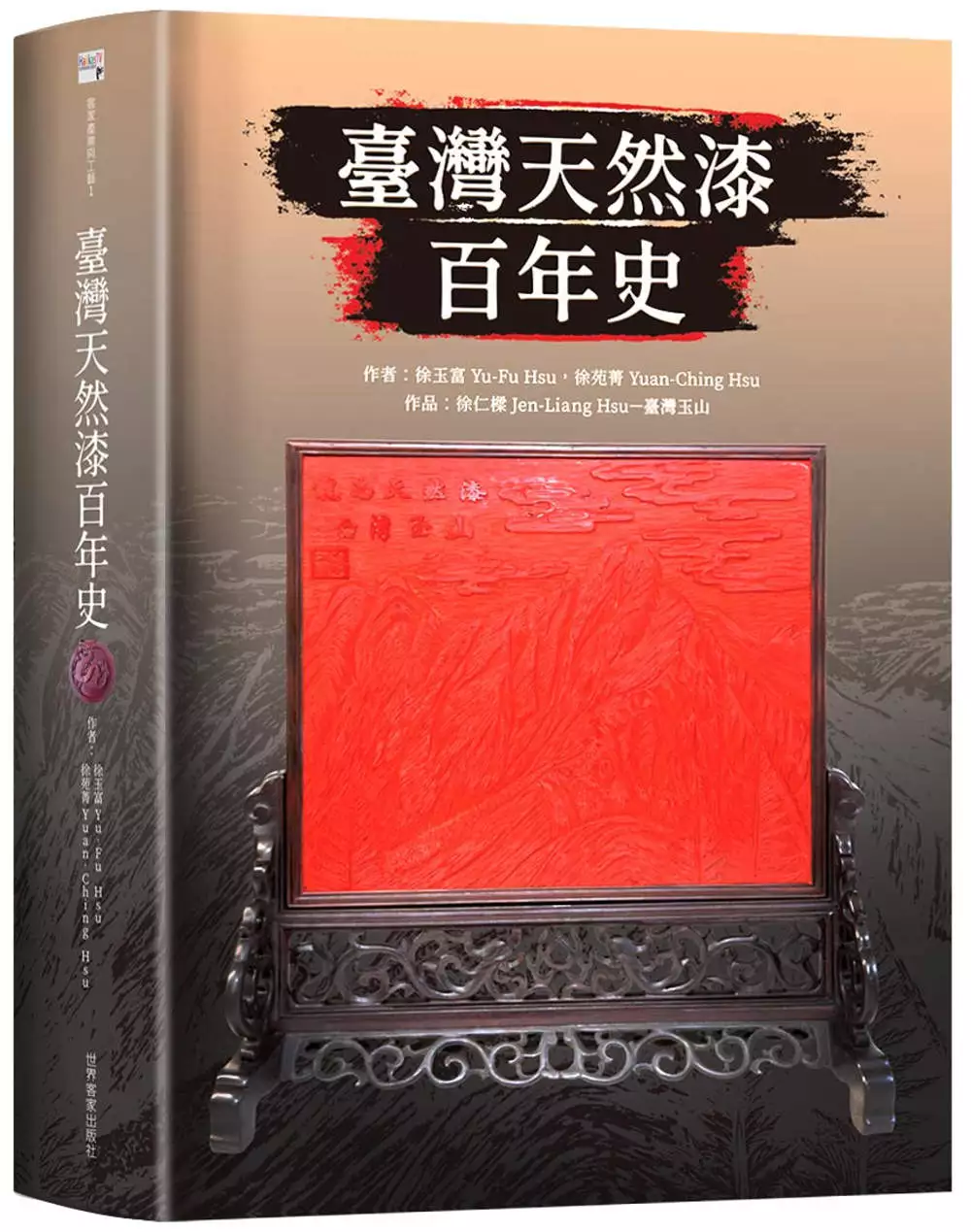

臺灣天然漆百年史

為了解決精裝盒工廠 的問題,作者徐玉富,徐苑菁 這樣論述:

「天然漆」日據時期曾為臺灣外銷創造產值,尤其曾大量外銷日本,南投是主要產地,客家人更是開墾天然漆特色產業的主力,曾創造了當時的繁盛與榮景。 時至今日,位於埔里當地的「龍南天然漆博物館」,仍保存當時天然漆的製作器具、相關文物和漆器藝術品,館長徐玉富先生與徐苑菁父女更共同出版了《臺灣天然漆百年史》一書,該書除了將「天然漆」在將臺灣的開發、種植、造林、製作和外銷歷史沿革與發展,做詳細敘述外,並對天然漆的特性,藝術創作,物件都做了詳實寫照,探索精采的百年臺灣天然漆藝術與文化必讀史資料。 該書對始自臺灣800多年前雅美(達悟)族漆拼板舟以來,天然漆樹及東臺原住民族、清

治時期漆產業(1683~1895年)、日治時期漆產業(1895~1945年)、臺灣煉漆廠、臺灣漆文化的推進;從清治時代的大稻埕漆產業與福爾摩沙台灣茶漆器茶箱風靡歐美、日治時代華麗精緻的臺灣火車漆工藝、臺灣最宏偉壯麗的漆藝、總統府舉辦盛大的臺灣博覽會展覽臺灣漆器、大正6年(1917)以來開創臺灣漆樹種植與天然漆產業史之新頁,「臺灣國產漆」外銷全世界,為臺灣創造了驚人龐大的經濟效益並深具客家特色與歷史文化價值,更對天然漆的主要成分及其作用,採漆故事與徐館長家族漆業發展史等做了全面性深入的探討,是一部臺灣史的百科全書。 「臺灣漆史」即「臺灣史」,「臺灣漆Taiwan Lacquer」全面深刻的

影響著每一位臺灣人,身為臺灣人的您,絕對不能錯過!

龍潭客家茶葉品牌設計

為了解決精裝盒工廠 的問題,作者胡佩寰 這樣論述:

台灣桃園市龍潭區人口以客家人為主,文化觀光資源豐富,是人文與自然兼具得天獨厚的好地方。特殊的紅土地形加上氣候溫和多雨適合種植茶葉,因此擁有數百年歷史的茶產業,歷經歲月流逝如今仍然是北台灣重要的茶區。一方風土,養一方人,農業生產支持在地經濟與人情網絡,連結農村的脈動,隨著都市的發展,茶園地貌已漸漸消逝,曾經的茶山古田茶鄉盛況如今已不復記憶。本研究創作藉由文獻探討與實地訪查盤點在地文化,探究客家族群的歷史淵源與歷史地理脈絡,梳理客家傳統文化底蘊與茶產業之關聯性,將民族特性與在地茶葉文化結合,透過視覺語言轉化客家元素及地方特質,規劃設計專屬龍潭的「潭茶」品牌設計,整合在地特色工藝例如竹藝、陶藝、紙

藝、藍染等,設計成茶葉包裝與其周邊商品、客家口味的茶點等,從文化創意以及設計實踐的方向,將品牌導入人文地產景等元素進行發展,使其擁有真實連結感,為地方注入新活力,讓「潭茶」品牌成為真正在地化伴手禮,順勢帶動相關產業的學習與傳承。

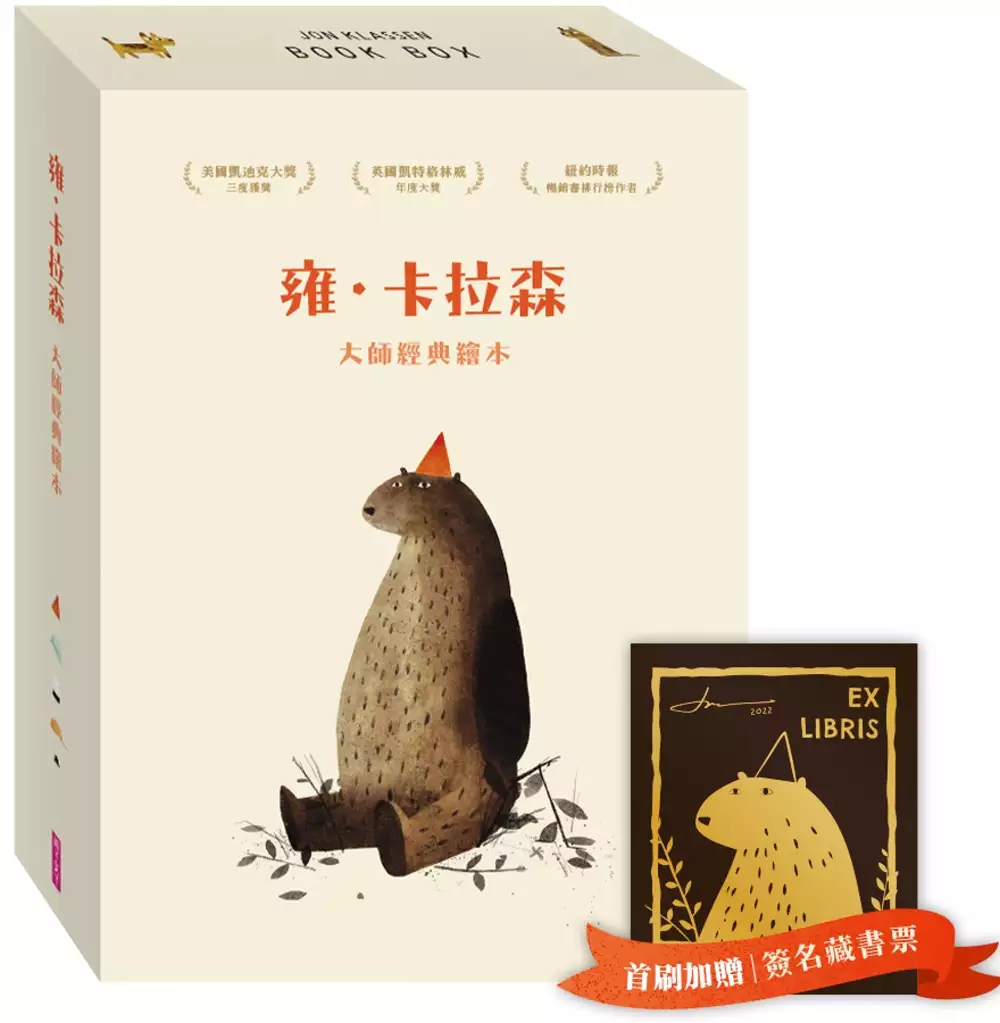

雍.卡拉森大師經典繪本組(內含五書+限量印簽藏書票)

為了解決精裝盒工廠 的問題,作者雍.卡拉森 這樣論述:

首刷限量紀念珍藏精裝書盒+印簽藏書票 美國凱迪克金銀牌得主雍.卡拉森大師經典全系列 一次擁有! 顛覆傳統故事架構,帶給你意想不到的幽默結局 《我要找回我的帽子》 大熊的帽子不見了! 他耐心又有禮地沿路一一詢問了狐狸、青蛙、兔子、烏龜、蛇…… 但沒有人看到他的帽子, 如果他再也找不回自己的帽子怎麼辦? 等等!他好像有在哪裡看過他的帽子…… 引人入勝的圖像,言簡意駭的文字,出乎意料的轉折, 讓人一讀完就想立刻重看一遍,一探其中埋藏的伏筆。 得獎紀錄 ★美國凱迪克金牌獎得主 ★2

011紐約時報年度最佳兒童圖畫書獎 ★2012美國蘇斯博士獎 ★2013美國凱特格林威獎入圍 ★蟬聯紐約時報暢銷書榜48周 《這不是我的帽子》 一隻小魚偷了大魚的帽子,以為神不知鬼不覺。 一隻螃蟹撞見了,他保證不會吐露小魚的行蹤,小魚能相信他嗎? ——橫掃全球,史上最會得獎的圖畫書 得獎紀錄 ★美國凱迪克金牌獎 ★美國圖書館學會年度最佳童書 ★美國《紐約時報》年度最佳童書 ★亞馬遜網路書店年度最佳童書 ★出版者周刊年度選書 ★美國學校圖書館期刊年度最佳選書

★《書單雜誌》編輯嚴選推薦書 ★《號角雜誌》推薦書 ★美國《紐約時報》兒童暢銷書 ★美國插畫家協會年度最佳圖畫書銀牌 ★美國藍緞帶好書獎 ★美國科克斯書評年度最佳童書 ★聯合童書中心年度選書 ★美國洛杉磯公共圖書館年度最佳童書 《發現一頂帽子》 兩隻烏龜發現了一頂帽子,兩個戴起帽子都好看。 問題是,帽子只有一頂,兩個都好想要,該怎麼辦呢? 跟著緩緩移動的烏龜,隨著書中愈來愈緊張的氣氛,探索一種出人意料、微妙的友情與談判。 令人意想不到結局,讓你深深愛上這頂獨特、充滿愉

悅與溫馨,並且令人深思的帽子。 《一直一直往下挖》 一場奇幻、妙趣的挖寶之旅 兩個好朋友,山姆和大衛,帶著小狗一起去挖寶, 大衛說:「不挖到奇妙的東西,我們就不停手。」 他們一下子往下挖、一下子往右挖, 一下子分開挖,一下子一起挖, 卻總是和目標失之交臂。 挖啊挖啊,突然,地面崩塌了! 他們不停的往下掉、往下掉…… 得獎紀錄 ★2015年凱迪克銀牌獎 ★美國青少年圖書館協會選書 ★2014年《出版者周刊》最佳圖畫書 《天上掉下來的石頭》 烏龜超喜歡自己

站的地方,他邀請犰狳和他站在一起。 烏龜:你覺得我站的這個地方如何? 犰狳:老實說,我對這裡有種不太好的感覺。 犰狳決定到另外一頭看看。過了一會兒,蛇也加入他們,烏龜和犰狳還在說服對方哪個位置比較好,而此時,天空中有個巨大的石頭,掉了下來…… 而這顆石頭將會帶給烏龜、犰狳、蛇什麼衝擊? 對於心愛的位置被巨大石頭摧毀,烏龜會以什麼樣的心態來面對? 隨著劇情,一篇篇故事被揭開,角色們將面臨什麼樣的未來,且看三個角色趣味橫生的對話,開啟一場絕佳精采好戲。 得獎紀錄 ★2021《時代雜誌》年度童書

★2021年度好書大家讀 ★入圍 2021 Openbook 好書獎.年度童書 套組特色 ★獨家設計精裝硬殼書盒+首刷限量印簽藏書票,一次擁有榮獲繪本最高榮譽凱迪克獎雙料殊榮的雍.卡拉森經典作品集 ★最具啟發性的幽默繪本!顛覆傳統童話故事架構,讓人想一翻再翻,細細探究埋藏在文圖之間的細節伏筆 ★洗鍊又充滿韻律的文字,逗趣又吸睛的動物神情,堆疊出充滿想像力的精采劇情 好評推薦 「慧詰的幽默感和開放式結局是雍.卡拉森的獨特的創作招牌,每次翻開都是一段令人莞爾的故事饗宴。」——金鼎獎繪本作家 林廉恩

「雍.卡拉森式的幽默,讓孩子透過繪本學習察言觀色,學著讀周遭的空氣、也學著讀沒說出來的因果關係。」——臺東大學兒童文學研究所副教授 游珮芸 「簡潔的設計裡躍動著幽默與妙不可言的故事元素,變換的色彩呼應角色與故事情節,也讓故事的餘韻久久在讀者心上迴盪。這部作品開創了繪本新的可能,也重新演繹了經典的意義。」——童書翻譯評論工作者 黃筱茵 「卡拉森運用灰彩度的色系讓讀者沈浸於諧和場景;並用禮貌的語言建造了一個警示的世界。 生存的要件是善良、機警、加上一點運氣。」——作家、繪本評論人 賴嘉綾 *適

讀年齡:0~3歲、4~6歲親子共讀

重讀1970以後的台北:文學再現與台北東區

為了解決精裝盒工廠 的問題,作者林秀姿 這樣論述:

本論文主要是針對1970年代以來,以台北東區發展為時空的主軸,進行表徵空間的分析,研究的中心問題有二: 一、探看較一般人敏感的文學家所觀察到的城市新面向,它是城市空間、與身體節奏的轉變,以及對於城市圖象的描繪。 二、比較文學再現出來的表徵空間,與現實空間實踐、制度空間表徵之間的關係,以及人們如何透過表徵空間對現實進行挪用、佔據與翻轉。 於是以下各章便分別以陳映真、黃凡、林燿德、朱天心的作品為主,依主題(新興流動資本、新中收入階級都市文化、網絡與「他者」、公共與記憶)分別分析1970年代、1980年代、1980年代末至1990年代初(

解嚴前後)、1990年代的文學再現下的台北。 全文結構主要分為三部份,第一部份聚焦於文學家所感受到的台北東區的新生活節奏,它是新的流動資本的節奏,是新中收入階級的都市文化節奏,是新的網絡節奏,是邊緣主體「他者」的節奏,是新的公共節奏,也是新的記憶時間節奏。第二部份,是在這些觀察到的新城市空間與身體節奏的基礎上,拼湊出作家們所描繪的台北新圖象,它是世界資本普同與城鄉差距的圖象,是新都心與內部節奏差距的圖象,是多元大東區與新網絡的圖象,是新都心記憶與消失的圖象。第三部份,是在前二部份的基礎上,與現實的空間發展、制度發展做一疊圖,試圖釐出表徵空間的特殊性,以及與現實發展的呼應、想

像與佔據的關係。

精裝盒工廠的網路口碑排行榜

-

#1.建智印刷廠-台中紙器,台中彩盒,紙盒,彩盒,印刷禮盒,包裝盒,紙箱 ...

建智印刷廠營業項目已呈多元化的擴展,經營項目從傳統彩盒、DM、型錄及一般說明書至精緻目錄、精裝彩盒、大型彩盒、包裝紙袋、各式吊卡等多種印刷類別. 於 www.jianzhi.com.tw -

#2.禮盒工廠專業生產精裝盒與圓筒盒 - 紙盒先生/員百包裝

我們是領先同業的精裝禮盒工廠,我們堅持追求技術本位提昇,為客戶提供一流品質的精裝盒與圓筒盒和良好的服務。 精裝盒也被稱為手工盒,生產方式多為半機械式加工成形,以 ... 於 www.u-box.com.tw -

#3.手工盒酒盒 - 信華紙器有限公司盒子工廠

手工盒酒盒 ... 台中瓦楞紙箱盒,包裝材料,包裝服務,包裝材料,瓦楞紙箱盒,紙容器,各種紙器紙箱,手工伴手禮盒袋,包裝紙盒,紙袋紙盒,紙類印刷設計 ... 手工精裝盒 ... 於 www.abox8.com.tw -

#4.黑龙江全自动天地盒铁片机供货厂家,半自动礼品盒铁 ... - 采购批发

温州健喜机械有限公司关于黑龙江全自动天地盒铁片机供货厂家相关介绍,该机的主要优势是一、可以实现自动 ... 新疆精装盒贴片机供应商,磁铁贴片机生产. 於 www.booksir.com.cn -

#5.代客設計:手工精裝盒 - 孫悟空印刷平台

手工精裝盒. 設計費:3000. 【一次設計費→ 印刷工廠價】. 預約設計請登入. ©2019~2023 孫悟空印刷平台. 客服信箱:[email protected]. 客服LINE ID:@207qruta. 於 www.s72.tw -

#6.精裝硬殼盒 - 上格印刷

精緻彩盒造型多元,最常見的為天地精裝盒(上下蓋精裝盒)、抽取式精裝禮盒、掀蓋式精裝彩盒、書型精裝盒等。依照顧客或產品內容需求增添造型的變化,盒體表面可選擇印刷 ... 於 www.sanger.com.tw -

#7.彩色精装盒工厂跟你细说高端灰板 - 搜狐

说到灰板可能大家觉得这和彩色精装盒工厂好像并不相关,因为大家印象中,很多做手表精装盒厂家他们用到的材料应该都是质量高的白纸板,他们的挺度硬度 ... 於 www.sohu.com -

#8.包裝盒、、紙盒、禮盒、茶葉禮盒、造型盒、月餅盒專業生產廠 ...

區別在於:裱浪盒紙張側面有類似紙箱的波浪夾層,一般彩盒沒有,並且紙張磅數是 ... 禮餅盒、速食盒、蛋糕盒、盒子工廠、精裝盒、手提盒、包裝盒、食品盒、紙盒工廠、 ... 於 www.recyclesources.com.tw -

#9.產品介紹:精緻包裝紙盒、天地盒、書型盒、掀蓋式禮盒

專業紙盒廠商頂尖設計團隊,客製禮盒包裝紙盒,專業排版、印刷一站滿足。 ... 盒、天地盒的上下蓋式、三層式上下蓋,書型盒、掀蓋式包裝禮盒、精裝資料夾盒-宏翰紙盒工廠. 於 www.honhang.com -

#10.不可不知的成功方法全集 - Google 圖書結果

长泽高中毕业后在一家工厂工作,一年后他就不干了。此时他所拥有的只是做纸盒的技术, ... 在当时出版豪华精装书籍的出版商并不多,难怪没有人把它放在眼里。 於 books.google.com.tw -

#11.生產各類印刷:包裝盒、彩盒、手工盒、精裝盒、伴手禮盒、紙 ...

工廠 直營。品質優良。類型: 插底盒, 一體成型盒, 天地盒, 手提盒, 書型盒, 抽屜盒。彩盒印刷設計 ... 於 www.ibooks.idv.tw -

#12.千鳥亭的美味食光 (2): ~夏日尾聲的贈禮~ - Google 圖書結果

... 先生同樣穿著瀟灑的廚師袍和黑色圍裙他戴著老花眼鏡手中捧著一本精裝書我拉開拉 ... 商業模式住商合一的和服之都的風格在這個平凡小鎮中隨處可見店舖和工廠靜靜地 ... 於 books.google.com.tw -

#13.宏祥紙器有限公司- 印刷,包裝,紙盒,結構設計, 印刷,包裝 ...

一貫作業的彩色紙盒製作工廠,除了紙盒製作還可以承接各類型的文宣商品, ... 包裝,紙盒,結構設計名片、DM、海報、書冊、貼紙、大圖輸出、包裝彩盒、精裝盒、手提 ... 於 honshan.net -

#14.紙盒中國大陸,紙盒批發、製造商、工廠、廠商 - 文筆天天網

文筆天天網紙盒中國大陸黃頁。搜尋台灣、香港及大陸紙盒批發、紙盒製造商、紙盒工廠、紙盒廠商等紙盒黃頁訊息,企業免費刊登紙盒 ... 精裝盒書皮三角桌曆封面機皮殼機. 於 tw.ttnet.net -

#15.精品包裝盒(精裝盒) | 產品分類| 包裝盒印刷-廠家價格|批量定做

禮盒包裝廠. 此款茶語奶後包裝盒選用銅版紙彩印,裱灰板.表面工藝燙金、UV、覆膜.廣泛適用 ... 於 www.winpaperbox.com -

#16.書型精裝盒【大豎彩色印刷】禮品 - 贈品

產品編號:SSP2017082900002,◇造型大小可客製化的彩盒◇內襯可針對不同商品做量身規劃,適用範圍:,精裝盒,盒子,,,,書型精裝盒,盒,包裝, 於 www.grassstudio.com.tw -

#17.LI-SHANG PRINTING CO., LTD. - 利翔印刷事業有限公司

自動四面包邊機(左) 與視覺多功能定位機(右). 利翔彩印包裝獨家引進,能輕鬆解決一般精裝盒的倉儲問題,且生產價格合理實惠您不需在精緻與空間之中二選一. 於 www.lsprint.com.tw -

#18.文化艺术_《看见,不一样的故宫》(精装)多少钱 - 什么值得买

多少钱?京东该商品参加满150减25元优惠券的促销活动,下单2件到手实付163元,折合81.50元/件,降价前售价为94.00元,本次降幅13%,低于上次爆料价137.80元。 於 www.smzdm.com -

#19.精裝盒工廠的評價和優惠,YOUTUBE和商品老實說的推薦

關於精裝盒工廠在【骏业包装】精致手机盒厂家手机精装盒工厂- YouTube 的評價. 精裝盒工廠在戀車ㄔ漢- Car Model 模玩 ... 於 pxgo.mediatagtw.com -

#20.印刷設計紙盒的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

光碟收納盒高檔光盤盒定製CD/DVD光盤印刷精裝禮品碟盒設計製作精品書本紙 ... 彩色包裝訂制瓦楞紙盒印刷客製化水果禮盒包裝設計高級紙盒製作紙箱包裝工廠直營米盒茶 ... 於 biggo.com.tw -

#21.精裝盒定製 - 淘寶

當然來淘寶海外,淘寶當前有194件精裝盒定製相關的商品在售。 ... 彩盒包裝盒定製logo印刷定做紙盒小批量訂做產品外包裝紙箱禮盒子摺疊盲盒工廠瓦楞紙運輸盒精裝禮品盒. 於 world.taobao.com -

#22.PRODUCTS商品分類列表 - 汐止紙箱

榮和紙器有限公司〔紙箱,彩色印刷紙盒,紙箱訂製,訂做紙箱,紙箱工廠〕初成立生產彩色紙箱為主要產品。{搬家紙箱,現貨紙箱,瓦楞紙購買}彩色瓦楞箱與PIZZA盒是基本, ... 於 www.zoho01.com -

#23.書型磁鐵盒 - 閎康彩色印刷有限公司-手工紙盒專家

『閎康彩色印刷有限公司』主要經營少量彩盒合版印刷、手工紙盒之設計、製造、業務服務,更提供少量彩盒印刷服務,免除了需大量製作囤貨空間與資金的問題,閎康不僅提供 ... 於 www.hoka.com.tw -

#24.璽橙企業有限公司-印刷品製造工廠 - 紙袋,紙盒

累積30多年工廠製造,具備協同客戶開發技術與高機動性的專業。 ... 錶盒.手飾手錶盒.手工盒.上下盒.書型盒.精裝盒.硬盒.單瓶酒盒.磁鐵式酒盒.塑膠盒.手提禮盒.化妝品盒. 於 www.rise-more.com -

#25.hahababy -ははベビー首頁

hahababy大本山益生菌-青蘋果口味30入/一盒. NT$1,380. NT$1,080 · 加入購物車. 英雄GAGO-大人落肩上衣 ... 水蠟筆精裝磁吸盒(12色). NT$1,350. NT$450 ~ NT$940. 於 www.hahababyselect.com -

#26.天朝高仿模型車- 2023 - ukreplicawatches.uk

.:18 比美高精裝版FXX 拉法跑車原廠仿真合金汽車模型擺件濟寧京格美威貿易有限公司6 年回頭率: 401% 山東兗州市¥ 1080 成交239256盒兒童益智玩具1:64合金車模仿. 於 ukreplicawatches.uk -

#27.世倫彩色印刷:專業紙盒工廠,客製包裝盒印刷服務

此外,各式各樣的包裝盒型,皆可客製化訂製,包含:手工盒、伴手禮盒、精裝盒、彩色包裝盒(彩盒)、快速消費品包裝盒、3C產品包裝盒、紙盒、E瓦楞紙盒、塑膠包裝盒(PVC包裝 ... 於 www.shihlun.com.tw -

#28.塑膠盒工廠, 帽夾盒

帽夾盒|專業客製化優質製造工廠-吳正隆有限公司 吳正隆有限公司台灣,主要經營壓克力禮盒,塑膠盒,包裝盒,展示盒,塑膠禮盒,塑膠包裝盒,珠寶盒, 袖扣盒、鑰匙圈盒 ... 於 www.wbox.com.tw -

#29.天朝高仿模型車- 2023

.:18 比美高精裝版FXX 拉法跑車原廠仿真合金汽車模型擺件濟寧京格美威貿易有限公司6 年回頭率: 401% 山東兗州市¥ 1080 成交239256盒兒童益智 ... 於 mydriveconnect.uk -

#30.精装盒_印刷厂|彩盒印刷|包装盒厂家|佛山众利印刷科技有限公司

精装盒 _佛山众利印刷科技有限公司为客户提供各类企业宣传画册,折页,海报,杂志期刊,PVC/PET胶盒,纸类包装盒,礼品盒,手提纸袋,不干胶标签,画册印刷,纸袋印刷,包装盒, ... 於 www.zhongli668.com -

#31.彩盒包裝、摺盒、輕包裝-英記包裝-紙盒工廠,台中紙盒工廠

高山茶禮盒/天地盒/彩盒印刷/台中彩盒廠商. 普洱茶盒/抽屜式彩盒/卡紙印刷/客製化彩盒. 訂製彩盒-濾掛咖啡. 訂製摺盒-茶包盒. 訂製禮盒-茶葉3. 訂製禮盒-精裝摺盒. 於 www.yingji-package.com -

#32.包裝盒設計工廠【丞緯實業股份有限公司】桌曆工廠

包裝盒工廠提供各式紙盒客製製作服務,多種盒型與後加工搭配,燙金、亮霧膜、打凹凸、開窗、各式上光,讓您不論是禮品盒、蛋糕盒、家居用品盒包裝、化妝品盒包裝, ... 於 www.cwgift.com.tw -

#33.客製化包裝設計,案例涵蓋各領域紙盒印刷,包括食品、醫藥 ...

客製化包裝設計的印刷和包裝設計紙盒印刷服務,包括紙盒、紙袋、包裝盒等服務, ... 天地盒|糊底盒|雙插盒|日插盒|特殊盒|紙管|精裝盒|抽屜盒|袖套盒|吊盒| ... 於 www.rtadv.com -

#34.藍格印刷-堅持微利原則、免預繳歡迎比價、規模經濟E化管理 ...

藍格印刷堅持微利原則,降價再降價。彩色名片、宣傳單DM海報、文創商品、客製化雙鋼印口罩、禮贈品、大圖輸出、旗子、手提袋、貼紙、面紙、型錄、信封、扇子、全台 ... 於 ec.blueco.com.tw -

#35.上下蓋手工盒,!包裝盒.彩盒.透明盒.手工盒.珠寶盒.酒盒.茶葉盒 ...

dash 錦盒、濕裱盒、硬盒、精裝盒、手工盒 ... 手工盒有另一種名稱:濕盒、硬盒、錦盒本公司為上下蓋精緻手工包裝盒的專業製造廠,依客戶的需求而量身製作接受全省少量 ... 於 www.inchang.com.tw -

#36.關於我們 - 鴻美特殊印刷專營

台北市印刷廠,新北市印刷廠,彩盒紙盒印刷,手工精裝盒印刷,包裝結構設計,酒盒印刷,瓦楞盒印刷,包裝內襯設計,桌遊印刷製作,禮盒印刷,化妝品盒,立體書印刷,筆記本. 於 www.hungmei-chromo.com -

#37.偷偷告訴你!為你獨家解密健峰手工精裝盒製作過程

健峰彩色印刷│彩盒│包裝盒│手工精裝盒│高級禮盒│ PET、PP、PVC塑膠包裝盒│手提袋│紙袋│吊牌剛交貨的手工精裝盒,客戶直呼好滿意! 於 jfengprintco.pixnet.net -

#38.永大紙盒

彩盒包裝設計/精裝盒/紙袋/平面印刷品/特殊印刷打樣. ... (永大紙盒工廠因為有固定經常性客戶所以是全年無休但希望客戶能多利用訊息傳達,行銷部的網路服務也是全年無休 ... 於 www.facebook.com -

#39.健豪商品總覽- 健豪雲端數位網

... 可線上編輯製作精裝證書夾 · 立體浮金/浮銀獎狀 · 可線上編輯製作線圈筆記本 ... 打凸 · 壓線、騎縫線 · 燙金、套印 · 導圓角裁型 · 打孔 · 紙盒打樣(割型). 於 gainhow.tw -

#40.永兴鑫泡棉制品有限公司 - 企业供需库

工厂 经多年发展以有近200员工.可为客户提供各种不同材质及密度的泡绵片材及制品〈如啤件.冷压.热压〉可为精装礼品盒厂.运动器材厂.箱包厂.电子厂配套生产海棉制品. 於 m.gongxuku.com -

#41.天朝高仿模型車- 2023 - Zor Soru

.:18 比美高精裝版FXX 拉法跑車原廠仿真合金汽車模型擺件濟寧京格美威貿易有限公司6 年回頭率: 401% 山東兗州市¥ 1080 成交239256盒兒童益智 ... 於 zorsoru.com -

#42.精裝盒| 客製化包裝禮盒| 京銘科技股份有限公司

精緻豪華的精裝盒為您的品牌呈現高精緻感,提高產品附加價值!京銘科技擁有完整的高端客製精裝盒的生產流程,以高硬度的厚紙板作為結構後,貼上印刷表面加以成型, ... 於 tw.tstinnoprint.com -

#43.精裝彩盒工廠 - 美正紙器股份有限公司

... 美正彩盒製造商專業品質與優質服務,精裝紙盒印刷、批發、客製、訂製,成為廣大客戶心目中值得信賴的優質紙盒工廠、紙盒供應商。 ... 雷雕凹凸燙金上下蓋精裝盒 ... 於 www.meeijeng.com.tw -

#44.太陽餅太陽堂

【太陽堂烘焙坊】經典太陽餅禮盒6盒組(奶素12入/盒附提袋). ... 太陽餅30多年代工工廠,網友台中名產首推-幸福圓,台中太陽餅推薦藍牙耳機推薦 首選, ... 於 wk-designedtowork.co.uk -

#45.健峰印刷JFENG Printing--紙盒/包裝盒/手工精裝盒(EVA)/禮盒 ...

專業自動精準軋型. 健峰廠內塑料熱壓模切沖型專業設備,除了精準裁切任何材質盒型的直邊直角,也 ... 於 j-feng.weebly.com -

#46.精裝盒精品禮盒精美包裝禮盒彩色印刷禮盒@ 台南市紙箱工廠 ...

精裝盒 手機禮盒泡棉禮盒珠寶禮盒精緻禮盒彩色印刷精裝盒精緻皮件包裝禮盒珠寶飾品包裝禮盒手機3C產品包裝禮盒精裝盒尺寸(台分):70*40*14(大) 55*40*17(中) ... 於 blog.xuite.net -

#47.家裡蹲創意印刷股份有限公司

... 手提袋印刷,檳榔盒印刷,卡片印刷,年月曆印刷,u型錄印刷,聯單印刷,便條紙印刷, ... 美味佳餚精彩呈現"精裝摺式Menu"讓您增加食物價值感並提升餐廳美味形象, ... 於 www.draw123.com.tw -

#48.小_子也能_大_ - Google 圖書結果

厂子同时推出四种规格、四种价格的火柴:第一种小盒装的,仍然沿用3分钱的价格;第二种中盒装的,价格稍高,5 分钱一盒;第三种大盒精装的,8分钱;还有一种是超大盒精装,1 角5 ... 於 books.google.com.tw -

#49.華傑印刷-專業各式紙張印刷-彩盒印刷一貫製作

專業的紙盒工廠 ... 我們所提供的服務包含印前的溝通、印刷及印後加工等一站式服務的專業印刷廠商,生產各類印刷:包裝盒、彩盒、手工盒、精裝盒、伴手禮盒、紙盒、瓦楞紙盒 ... 於 www.hjet-print.com -

#50.SENSE好感 2016/12月號 NO.56: Best!人氣送禮清單

... BFCKS 品牌印花襯衫,從台灣精選胚布,再由本土數位印花工廠印製,打造出不同於市面上成衣花樣的產品。 ... BRCKS 襯衫精裝盒讓送禮的人有面子,收禮的人更備感尊樂。 於 books.google.com.tw -

#51.阅读儿童文学 - 第 160 頁 - Google 圖書結果

儿童工厂一个个关闭小学,上家教,考中学,上家教,考大学,思想教育,素质教育,那么多的教育, ... 十七卷精装的动物学百科大辞典,一个土耳其咖啡磨——不过不能磨咖啡豆, ... 於 books.google.com.tw -

#52.茶葉精裝手工盒 - 象元印刷

手工盒|精裝盒|濕糊盒 · 塑料PP|PET等UV印刷 ... 茶甕珍藏版精裝盒 ... 最專業的業務,最創意的設計師,最穩健的彩盒結構師為您量身定做設計及包裝盒形和材質。 於 www.sy-box.com -

#53.台中唱片行- 2023

/1st Single OMG Message Card ver) CD 周湯豪/NICK REALIVE 精裝版CD 近畿小子/KinKi Kids The ... 賽先生的科學工廠乾果攝影豬眼模型零件盒. 於 bba.wiki -

#54.不准你不知道的海鸥超狂优惠限时11 天“会员大回馈” 震撼来袭

海鸥明珠白凤丸,两盒166.90令吉,加送1盒4罐精装配套,超值! 麦卢卡蜂蜜UMF 5+买二送一,只需238令吉。 多款名贵补品折扣高达25%. 於 www.chinapress.com.my -

#55.连排暗装底盒安装小技能分享#家装#电工#生活技能 - 抖音

连排暗装底盒安装小技能分享#家装#电工#生活技能- 生活技能寡人于20230407发布在抖音, ... 快看看我是如何用5w 改造套内100平的恒大精装房! 於 www.douyin.com -

#56.文具手帖Season 07: 旅行中.寄明信片給自己 - 第 23 頁 - Google 圖書結果

Cleo Skribent 還為這枝復刻鉛筆設計一個精裝筆盒,用同一塊木頭直接挖,很多小機構在 ... 由於這些木材比一般鉛筆用的松木硬,易使刀具受損,而屢屢遭鉛筆工廠拒絕生產, ... 於 books.google.com.tw -

#57.手工盒印刷廠printing factory - 瀚峰印刷事業有限公司

硬紙盒訂製,硬紙盒現貨,硬殼盒,公版精裝盒,上下蓋硬紙盒,精裝硬盒,精裝盒訂製,手工盒公版,精裝盒工廠,彩盒工廠,硬紙盒訂製,精裝盒訂製,硬殼紙盒,精裝盒製作,濕盒,彩盒 ... 於 www.hanfom.com -

#58.台中紙盒工廠-紙盒印刷專家

提供各式紙盒客製製作服務,多種盒型與後加工搭配,燙金、亮霧膜、打凹凸、開窗、各式上光,讓您不論是禮品盒、蛋糕盒、家居用品盒包裝、化妝品盒包裝、醫藥保健用品盒 ... 於 www.dayprint.com.tw -

#59.《A-Mt1Y》1入手工精裝盒 - 包妝盒

特點:美術紙手工黏貼盒/手工精裝盒. (台語:濕糊盒) .用途:飾品/送禮/禮物盒/便利袋/運輸/DIY製作. 一般包裝材/提袋. 書型盒|折盒教學圖片. 1. A為該盒的蓋子 ... 於 www.allbox99.com -

#60.聯益順紙業有限公司-硬盒 - 工商名錄

聯益順紙業有限公司. ○公司簡介: 本公司是專業生產硬盒(溼盒)、包裝紙盒、紙袋的製造工廠,全自動溼糊盒機械生產。 ... 各式天地蓋盒手工盒、書型盒精裝盒. 於 www.businessdirectory.com.tw -

#61.《財訊》648期-危樓重建 安全不能等 - 第 107 頁 - Google 圖書結果

... 香蛋黃於唇齒間留香久久不能散去,精裝款的奶皇旺萊酥讓您新的一年好運旺旺來。 ... 年節期間,特別為消費者打造多款體面禮盒,盒盒都包装滿滿祝福與吉祥涵意。 於 books.google.com.tw -

#62.榮森紙品有限公司-高雄禮盒工廠,高雄紙盒,高雄硬式禮盒,高雄 ...

榮森紙品有限公司位於高雄鳳山,是專門生產禮盒的工廠,製作硬式裱褙禮盒技術已經在南部頗有盛名,無論是紙盒,硬式禮盒,手提袋, ... 高雄在地經驗豐富精裝濕糊盒工廠 ... 於 www.rong-sen.com.tw -

#63.上下蓋- 彩盒包裝 - 彩聖印刷

彩聖印刷- 彩盒包裝上下蓋印刷廠商推薦、台南印刷工廠推薦. ... 彩聖印刷- 台南永康印刷廠推薦. 彩聖印刷股份有限公司 ... 特殊精裝盒. 加入詢價車 ... 於 www.tsai-sheng.com.tw -

#64.手工精裝盒 - 嘉男股份有限公司

公司二廠(加工廠) 台南市安平工業區新愛路33號 電話: 06-2631149 傳真: 06-2911021 電子信箱:[email protected] · 首頁 » 產品展示 » 手工精裝盒 ... 於 www.chianan-eps.com.tw -

#65.吉呈紙器有限公司

吉呈紙器有限公司,精裝盒,彩盒,紙袋,紙卡,彩標,PET,PVC盒,紙器,吉呈紙器,禮盒. ... 機器代工設備,投入書型磁扣盒、上下蓋禮盒之自動組裝,申請ISO9001認證之工廠,代 ... 於 jicheng1998.com.tw -

#66.全聯水果公仔必看介紹

全聯回應,漫威英雄系列吸盤公仔皆為迪士尼正版授權,由於內部細節較多,工廠製作 ... 採用日本原裝進口紙材,燙上霧銀字樣,以精裝書本的形式承裝「銀兔滿堂」的好運 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#67.聯益順紙盒印刷製造 - JB產品網

聯益順,25101048,紙盒彩盒包裝盒禮盒手提盒燈管盒燈管盒化妝品盒鳳梨酥盒 ... 牛皮紙盒,台北紙盒工廠,紙盒,紙盒印刷,手工盒,食品盒,天地蓋盒,精裝盒. 於 www.jetbean.com.tw -

#68.手工盒錦盒濕盒硬盒

印前公司為精緻手工包裝盒(俗稱濕盒、硬盒、錦盒)的專業製造廠,依客戶產品多樣化的需求而量身製作,從報價、接單、購料、加工、製作、配送、金流採一貫化作業。 免費提供 ... 於 www.in-chang.com.tw -

#69.精裝掀蓋式包裝盒 - 加斌印刷廠

... 彩盒印刷,台北印刷廠,. 此種彩盒加工較為複雜,但呈現高精緻感,提高產品附加價值。 尺寸:客戶指定. 適用:化妝品包裝盒、電子產品包裝盒、伴手禮彩盒、精裝盒. 於 www.cabin-color.com -

#70.抽屜式手工硬紙盒工廠包裝製作_5

永達豐商業有限公司,紙盒,紙袋,包裝,彩盒,提袋,設計製造. ... 抽屜式手工硬紙盒工廠包裝製作 _5. 精裝紙盒. 抽屜紙盒. 高級禮盒. 手工禮盒. 客製化印刷 ... 於 udf.com.tw -

#71.采禾印刷- CP值最高的包裝盒廠商

采禾印刷- 只要您有設計或是印刷需求,甚至是對於現有廠商不滿意,歡迎向我們諮詢! 采禾印刷服務數家國際知名品牌外包裝! 對於顏色及質感絕不馬虎 ! 於 www.metis.com.tw -

#72.台中紙盒印刷

紙盒為日常生活中常使用的必需品,不管是一般彩盒或是精裝彩盒廠內皆有生產,並有專門繪製紙盒刀模的專員,我們提供多種紙盒盒型,無論是天地盒、飛機盒、抽屜盒、糊底 ... 於 www.hkdc.com.tw -

#73.台灣包裝盒彩盒提盒開窗盒專業製造廠 - K廣告

化妝品盒、環保盒、精品盒、酒盒、文件盒、文具盒、禮餅盒、速食盒、蛋糕盒、盒子工廠、精裝盒、手提盒、包裝盒、食品盒、紙盒工廠、彩盒、名產盒、品牌盒、甜甜圈盒、 ... 於 www.kad.tw -

#74.纸业网--国内大型纸业交易市场与造纸行业门户网站

... 印刷用纸,纸企业,包装袋,纸袋,纸制品,纸盒,手提袋,贴纸,标签,纸杯,纸碗,造纸机械设备,造纸原料,消泡剂及造纸 ... APP中国旗下基地获“国家级绿色工厂”. 於 www.chinapaper.net -

#75.硬紙盒批發

台北硬紙盒批發, 硬紙盒批發製造廠, 硬紙盒批發供應商- 美正是專門製造包裝盒、禮品盒、首飾盒、化妝品盒、手機配件包裝 ... 德國Kathe Kruse 嬰兒用品三套式精裝盒. 於 www.mjpaperbox.com -

#76.广州精装盒工厂的开机费之所以坑是有苦衷的 - 网易

其实广州精装盒工厂的生产流程和大家生产产品的绝大部分状态是一样的,很多大型机器,包括广州盒子厂家他们的成型或者是印刷机器基本上都是这样一个 ... 於 www.163.com -

#77.【 ISABELLE伊莎貝爾】巧杏角香榭薄餅mini精裝盒-粉紅

【 ISABELLE伊莎貝爾】巧杏角香榭薄餅mini精裝盒-粉紅. 伊莎貝爾招牌經典薄餅系列餅乾. 優惠售價 ... 外盒尺寸:L 9.7 * W 9*H 6cm. 產地:台灣. 於 shop.isabellexperience.com.tw -

#78.台中唱片行- 2023 - alanhibberd.uk

/1st Single OMG Message Card ver) CD 周湯豪/NICK REALIVE 精裝版CD 近畿小子/KinKi Kids The Story of Us 【初回 ... 賽先生的科學工廠乾果攝影豬眼模型零件盒. 於 alanhibberd.uk -

#79.手工盒 - 山豐紙品包裝禮盒

... 包裝盒工廠,台中包裝盒工廠,中部包裝盒工廠,紙盒印刷,台中紙盒印刷,苗栗紙盒印刷,彰化紙盒印刷,包裝盒印刷廠,台中包裝盒印刷廠, ... 手工盒-精裝盒(三套式)-15. 於 www.shan-feng.com.tw -

#80.手工盒印刷、精裝盒製作 - 東方包裝

東方包裝手工盒工廠提供多款手工盒、精裝盒印刷製作,精裝盒常應用於高級禮盒包裝,如:喜餅、巧克力禮盒等,如果您需要禮盒、手工盒印刷,歡迎來信詢問! 於 www.orientpack.com -

#81.手工精裝盒 - 漢斯國際印刷有限公司

臺北手工盒印刷工廠,新北市手工盒工廠,新竹手工盒印刷工廠,新竹縣手工盒印刷工廠,新竹手工盒印刷工廠,竹手工盒印刷工廠,竹東手工盒印刷工廠,竹南手工盒印刷工廠, ... 於 www.hans-p-d.com.tw -

#82.迷你甜點 - 第 2 頁 - Google 圖書結果

工厂 配套有完善的皮盒制作工艺、纸盒印刷包装工艺、木盒喷漆丝印工艺等,专业生产各款高档精美硬纸盒、精裱纸木盒、皮盒、仿皮木盒、仿皮绒盒、绒布盒、PVC木盒等精装 ... 於 books.google.com.tw -

#83.精裝盒包裝|頭戴式耳機、耳罩 - WJP

您可以為外部和內部盒子搭配您喜歡的顏色。從精裝盒印刷到精裝盒製作都能由萬久平與長期合作廠商一次完成,讓您無須多工費時尋找精裝盒工廠。 於 www.wjpcorp.com -

#84.印刷製品流程彩盒篇 - YouTube

設計作業- 包裝規劃及盒樣製作* 設計師經由實物量測後,透過專業軟體並依所 ... 印刷作業- CIP3曲線接收及特別色配墨作業* 印刷廠廠務於進行印刷排程 ... 於 www.youtube.com -

#85.天朝高仿模型車- 2023 - campaigndelivery.uk

.:18 比美高精裝版FXX 拉法跑車原廠仿真合金汽車模型擺件濟寧京格美威貿易有限公司6 年回頭率: 401% 山東兗州市¥ 1080 成交239256盒兒童益智玩具1:64合金車模仿. 於 campaigndelivery.uk -

#86.时盒CAD

与普通盒子的区别主要在于精装盒成型制作完成以后就是完成品,在运输过程中无法压平了运输,从而节省运输空间。 包装纸箱设计,封口纸箱,运输包装,外包装结构设计. 於 www.goodpack.top -

#87.精裝紙盒- 優惠推薦- 2023年4月| 蝦皮購物台灣

正版現貨 蠟筆小新禮物盒精裝禮物盒紙盒小新包裝盒小白小葵收納盒禮物收納盒野原 ... 紙箱工廠直營】紙箱瓦楞紙箱超商紙箱搬家紙箱宅配箱便利箱彩盒飛機盒紙箱包材訂 ... 於 shopee.tw -

#88.包裝盒彩盒圓筒盒塑膠盒手工盒工廠

包裝紙盒&手工盒&裱浪包裝盒&透明盒&檔案夾&識別帶&悠遊卡套&絨布袋&證書夾&卡套& ... 速食盒、蛋糕盒、盒子工廠、精裝盒、手提盒、包裝盒、食品盒、紙盒工廠、彩盒、 ... 於 inchang.web66.com.tw -

#89.精裝盒批發、促銷價格、產地貨源 - 阿里巴巴商務搜索

開窗禮品盒定制手工折疊盒廠家工廠訂制精裝盒可見透明盒 · 深圳市寶安區貝德森包裝印刷廠 7年. 月均發貨速度: 暫無記錄. 廣東廣州市白雲區. 於 tw.1688.com