精神科診所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JanisAbrahmsSpring寫的 教我如何原諒你?【全新增訂版】 和王盈彬,蔡榮裕的 誰不怕死?疫情下的深度心理學想像都 可以從中找到所需的評價。

另外網站黃偉俐診所也說明:精神疾病介紹與常見迷思 · 憂鬱症 · 如何選擇精神科醫師 · 恐慌症及症狀 · 心理治療 · 社交焦慮症 · 耳鳴原因/治療 · 兩性親子與兒童精神醫學. 聯絡資訊 CONTACT INFO.

這兩本書分別來自心靈工坊 和薩所羅蘭分析顧問有限公司所出版 。

國立臺北大學 社會學系 張恒豪所指導 張敬莆的 是叛逆還是憂鬱?臺灣青少年憂鬱症之媒體建構(1968~2022) (2021),提出精神科診所關鍵因素是什麼,來自於系譜學、論述分析、青少年憂鬱症、醫療化、新聞媒體。

而第二篇論文國立臺北教育大學 教育學系教育創新與評鑑碩士在職專班 陳蕙芬所指導 鄭伊芸的 柔韌的能動性:巡迴教師中心案例 (2020),提出因為有 柔韌設計、能動性、巡迴教師中心、質性個案研究、體制內創新的重點而找出了 精神科診所的解答。

最後網站松德院區 - 網路掛號則補充:滿18歲以上之民眾請掛一般精神科,現場號給號原則1、3、5、7、9為現場號,10號之後逢尾數3為現場號,其餘號開放預約。 2.兒童青少年心理衛生門診初診醫師網路預約限掛2 ...

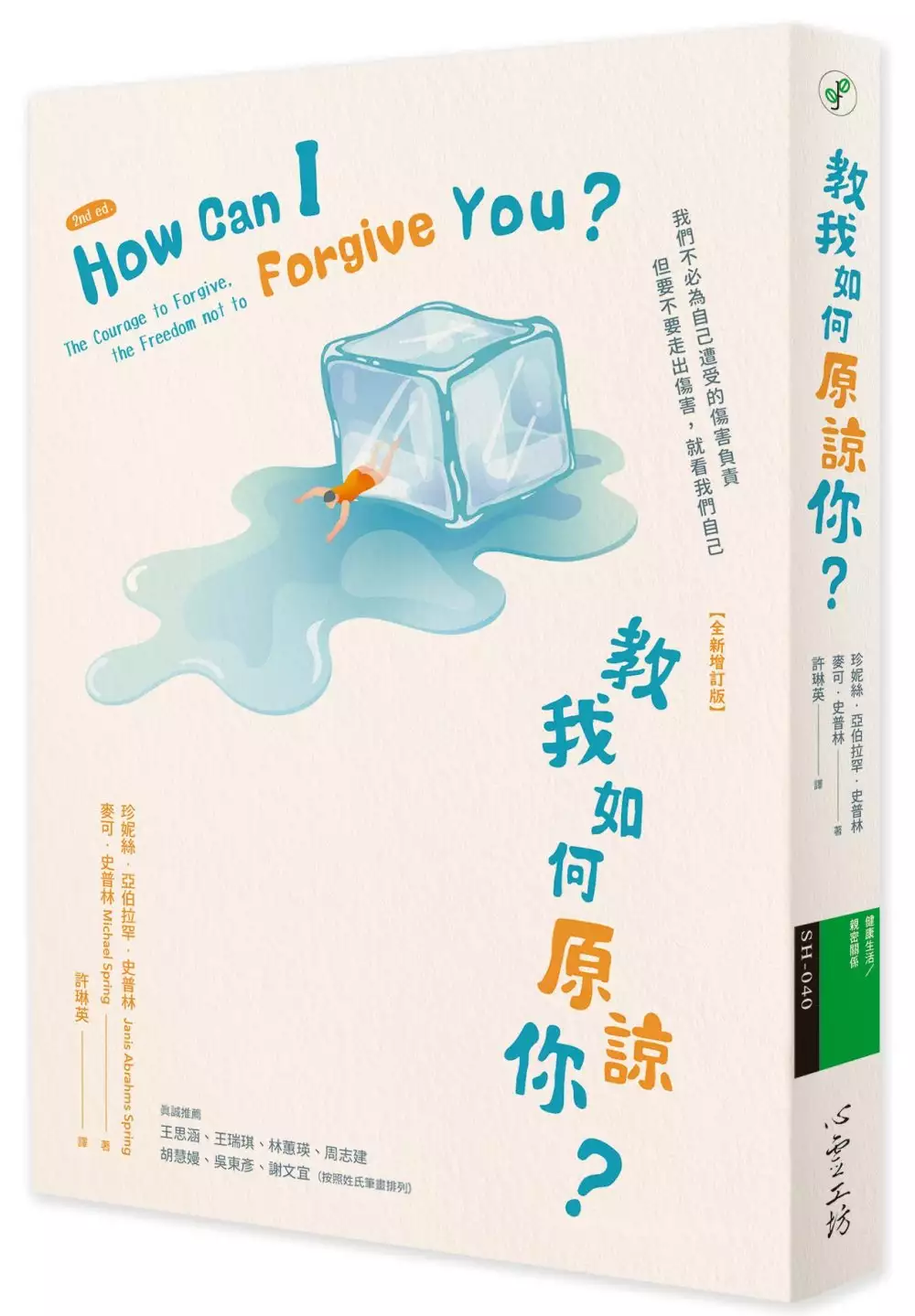

教我如何原諒你?【全新增訂版】

為了解決精神科診所 的問題,作者JanisAbrahmsSpring 這樣論述:

我們不必為自己遭受的傷害負責 但要不要走出傷害,就看我們自己 你是否曾遇過以下處境: ‧被他人背叛而深陷痛苦,這輩子都不想再跟他做朋友? ‧曾因他人做錯事而斷絕往來,事後深感遺憾:「如果當初能再給彼此一次機會,或許現在就不會是這樣了!」 在這本書中,提到許多這類的案例: 「約翰和我結婚了四年,我們有個兩歲的兒子。六個月之前,我發現約翰跟他的美髮師外遇,而且讓那個婊子懷孕了。原諒?是多麼的噁心和自私!」 「湯姆和我已經結婚十三年了。我剛剛發現他背著我外遇--原諒是可能的嗎?」 「我是五十四歲

的男人,和我妻子的外甥女外遇。我對自己的譴責無人能及,想取得老婆的原諒該怎麼做?」 每個人都曾被傷害,也傷過人。 懷恨讓人痛苦,我們都猶豫「要不要原諒」。 但怒意尚未消散,怎能輕談寬恕? 本書作者史普林博士是專精於寬恕議題的心理專家,具有四十三年治療師資歷的她,探討人們對「原諒」的預設和迷思,主張「不原諒也沒關係」。 假使你不願活在仇恨的牢籠中,她以認知行為療法的精神提出更好的選擇:釋放怨恨、快樂生活,不需要原諒死不認錯的加害者。而原諒的最高境界「真誠原諒」,則需要雙方一起努力。 史普林博士將原諒分為四種:

①廉價原諒:只求維持和平,輕易赦免對方。 ②拒絕原諒:固守憤怒,絕不原諒。 ③如實接納:釋放怨恨、快樂生活,不需要原諒死不認錯的加害者。 ④真誠原諒:透過真心自省和傾聽互動,雙方達到和解。 史普林博士詳細介紹廉價原諒與拒絕原諒的心理機制、優缺點,接著說明如實接納的十步驟,鼓勵還不想原諒的你送給自己一份療癒的禮物。最後,在真誠原諒一章中,舉出加害者想贏得原諒時必須完成的六項任務,而受傷一方應允原諒時要做到的三項任務。 原諒不是免費的贈品,必須努力去贏得。 全書有豐富的個案故事,涵蓋親子、師生、摯友、夫妻之間的背叛傷痕。在全

新增訂版中,更添加許多案例及療癒的具體建議,讓我們走出冰封的心,把自己的人生找回來。 鄭重推薦 王思涵∣馨思身心精神科診所臨床心理師、台灣存在催眠治療學會理事 王瑞琪∣芸光心理諮商所諮商心理師 林蕙瑛∣台灣婚姻與家庭輔導學會名譽理事長、東吳大學心理系兼任副教授 周志建∣資深心理師、故事療癒作家 胡慧嫚∣作家、薩提爾認證合格心理諮商師 吳東彥∣「創傷、發展與療癒」粉絲專頁創辦人、諮商心理師 謝文宜∣實踐大學家庭與兒童發展學系教授 好評推薦 在我數十年的諮商經驗裡,經常發現:你能「放過」對方,就是放

過了自己。──王瑞琪(芸光心理諮商所諮商心理師) 在還沒有療癒好自己的創傷之前,請不要輕言原諒。在寬恕他人之前,請你先寬恕自己。「原諒自己不能原諒」是創傷療癒最重要的關鍵。──周志建(資深心理師)

精神科診所進入發燒排行的影片

《你是我的春天/너는 나의 봄/You Are My Spring》為鄭志賢導演執導,導演過去作品有《請輸入檢索詞WWW》、《The King:永遠的君主》而編劇為李美娜作家,本劇由徐玄振、金東旭、尹博、南奎里主演,徐玄振主演的《愛上變身情人》是祖寧的心頭愛,喜歡徐玄振真的也不要錯過那部,金東旭以《與神同行:最終審判》爆紅,他的電視劇《客:The Guest》《那個男人的記憶法》也相當受到歡迎。

本劇故事講述垃圾磁鐵般的女主角姜多情,為了重新出發,而搬進了一棟新大樓,但還沒入住,那棟大樓就發生了凶殺案,詭譎的真相也朝著女主角姜多情奔湧前進,另一名僅和她有過一面之緣的男子蔡浚,卻展開長達三個月的追求,入住大樓的那一天,女主角多情遇見了在同棟樓開設精神科診所的朱冷導,就這樣三位困在童年傷疤的孩子們,在這棟新大樓裡,展開挖掘過去、相互療癒與救贖的故事。

#你是我的春天 #徐玄振 #金東旭

🔖各節看點

00:00 你是我的春天介紹

00:58 murmur

01:23 童年不幸來自於錯誤的婚姻

04:11 蔡浚的音樂盒意義

06:10 紅狐尾的意義

07:20 蔡浚為何送黃玫瑰

07:46 冷導撿的那朵花意義最強大

09:05 熊娃娃孩子的秘密

10:13 雙胞胎身世整理

📺本集為劇光燈系列

專講戲劇的單元,如果你和我一樣喜歡戲劇

那就不要猶豫按下訂閱了!開啟小鈴鐺不錯過任何戲劇新片吧!

✦記得訂閱我的頻道✦

✦祖寧 IG搜尋 / ning_twins0125

https://www.instagram.com/ning_twins0125

✦合作邀約請來信:[email protected]

/

All videos on my channel are only used for commentary.Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

If you are the original owner and want me to remove the video, I will do it immediately, just send me an email to inform me. Please do not resort to any unnecessary copyright strikes.

/

이 유튜브 채널을 결코 패스트 영화 만드는 것이 아니에요.드라마를 평론하고 분석하는 것을 목표로 해요. 이 비유튜브 채널을 공정한 사용을 위한 것이며 저작권을 침해하려는 의도가 아니다.

1976년 저작권법 제107조에 따라, 비평, 논평, 뉴스 보도, 교수, 장학금, 연구 등의 목적으로 사용될 때 허락된다. 공정한 사용은 저작권법에 의해 허용된 사용이며 그렇지 않을 경우 침해될 수 있다. 비영리적, 교육적 또는 개인적 용도는 공정한 사용을 위해 균형에 도움이 된다.

是叛逆還是憂鬱?臺灣青少年憂鬱症之媒體建構(1968~2022)

為了解決精神科診所 的問題,作者張敬莆 這樣論述:

本研究在探討臺灣新聞所描述的青少年憂鬱形象及脈絡變化,找出精神科醫師及其他行動者建構的生物醫學觀,提供我們看待青少年憂鬱情緒的不同視角,增進青少年憂鬱症在臺灣形成的理解。憂鬱是人類其中一種情緒表現,但隨著精神醫學的發展,逐漸被分為正常與異常,過去精神科認為只有成人才會有憂鬱症,隨著青少年的偏差行為以及自我傷害(含自殺)的問題日益嚴重,精神醫學遂逐漸將原先所認知的偏差行為、叛逆行徑,匡列為情緒疾患的疾病表徵。青少年患有情緒疾患的人數增加,究竟是確有其事,還是醫療擴張導致的結果仍是充滿討論。且新聞報導題材的選擇及文字的運用,會受當代價值及主觀意識影響,新聞的呈現將影響閱讀者的知識概念建構。本研究

依據傅柯系譜學的論述分析,將臺灣新聞自1968年至2022年分作五個世代,分析不同世代,新聞呈顯的青少年憂鬱論述變化。研究發現青少年的憂鬱情緒有醫療化的轉變,論述的呈現逐漸將過去普遍認為的叛逆表現,納入醫學治理的範疇,越來越傾向從生物醫學的疾病觀,解釋青少年的情緒疾患,鞏固了精神醫學對於青少年憂鬱的詮釋與處置模式。然而,從鉅視面的社會環境變遷,亦可能增加青少年情緒的不穩定性,若單以生物醫學觀點詮釋,便可能忽略環境對問題的影響性,因此在辨別青少年的情緒疾患時,也留給其他面向(社會、心理)的病因解釋空間。

誰不怕死?疫情下的深度心理學想像

為了解決精神科診所 的問題,作者王盈彬,蔡榮裕 這樣論述:

透過深層心理分析,讓疫情紛亂下的臺灣社會多一份安定的力量! ◎疫情心理重建,是一種社會同理的過程,也是化解分歧對立、增進彼此包容的路徑。 ◎推演潛意識的運作模式,再回到意識層面,互相琢磨,並與台灣在地疫情經驗與實況接軌。 ◎給一般民眾、給第一線醫護相關人員、給醫療心理相關專業人員,從不同面向相互討論與包含。 《中華民國醫師公會全國聯合會》在疫情初期成立「新冠疫情身心壓力照護專案」,本書即是相關文章的集結出版。 心理的傷很難一眼看穿,如何在重大壓力下, 仍可以保持想像力,並不是一件容易的事。 理論上所涉及的深度心理學, 借用精神分析的概念和經驗

, 對於那些不再只是「完整客體」的經驗, 而是生命早年經歷生死攸關的心碎經驗下, 當年焦慮和憂鬱的多重變型, 至今仍如何流連忘返, 並影響著疫情下的適應? 疫情不只衝擊生理健康,也衝擊心理健康, 但卻經常被人忽視,我們要活著, 充滿和諧與希望的活著。 雖然人性如此複雜,但我們不因此而避開, 而是一步一步給自己機會, 當你給自己機會,也給他人機會, 就有機會找到更多的話來說它, 因為它的變化是多樣的。

柔韌的能動性:巡迴教師中心案例

為了解決精神科診所 的問題,作者鄭伊芸 這樣論述:

本研究以柔韌設計觀點探討臺北市巡迴教師制,以了解創新在推動的過程中,創新者如何將面臨到的機構阻力轉化為創新助力,並進一步以柔韌滑輪詮釋創新推動的微動態過程。因此本研究以「體制內創新遇上機構時,柔韌的能動性如何產生」為本研究的研究焦點,據此衍生出兩大研究問題:一、探尋體制內推動創新的創建類策略/機構工作與做法?二、探討策略施展後所產生的創新與機構微動態歷程為何? 本研究選擇質性個案研究法,透過深度訪談與文件分析以搜集資料並相互檢核,並挑選2015年於臺北市推動的體制內創新—巡迴教師制為案例。臺北市巡迴教師制為全台灣國中小體制內首創,由正式教師組成,具高度教育專業能力的臨時代課團隊

,為一項針對教育現場問題所提出的創新方案。透過對巡迴教師制的探究,研究者發現在此創新推動的歷程中,使用者過往的文化認知成為創新推動時最大的機構阻力,而創新者亦透過建立與調適引用法規及規範的機構力來回應遭遇的機構阻力,將強大的機構阻力轉化為創新的助力。最後,本研究再以柔韌滑輪分類為向度,呈現創新推動中各個微小動能的產生以及創新對機構的微動態過程。

精神科診所的網路口碑排行榜

-

#1.夏一新身心精神科診所 - 台北

夏一新身心精神科診所_心理治療,精神科,諮商,身心科,精神科診所內湖第一家身心精神科診所(心理治療,精神科,諮商,身心科) VIP的醫療空間實惠的健保特約夏一新醫師三總前 ... 於 www.softmind.com.tw -

#2.捷思身心醫學診所-旻珊醫師

蔡醫師的專長為:思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症、失眠、焦慮等。相信蔡醫師的親切與專業,能為我們帶來更多身心靈健康的專業協助。 中華民國精神科專科醫師. 於 www.justmentalhealth.com.tw -

#3.黃偉俐診所

精神疾病介紹與常見迷思 · 憂鬱症 · 如何選擇精神科醫師 · 恐慌症及症狀 · 心理治療 · 社交焦慮症 · 耳鳴原因/治療 · 兩性親子與兒童精神醫學. 聯絡資訊 CONTACT INFO. 於 wellyclinic.tw -

#4.松德院區 - 網路掛號

滿18歲以上之民眾請掛一般精神科,現場號給號原則1、3、5、7、9為現場號,10號之後逢尾數3為現場號,其餘號開放預約。 2.兒童青少年心理衛生門診初診醫師網路預約限掛2 ... 於 webreg.tpech.gov.tw -

#5.Home » 和沛身心醫學診所

前三總北投分院醫療部主任前國軍臺中總醫院身心科主任教育部部定助理教授第四屆十大抗憂醫師. 心理師陳致豪. 國立台灣大學心理學研究所碩士前三總北投分院心理科主任加 ... 於 psydrhopes.com -

#6.覺民診所: 覺民精神科診所-身心科(王興耀醫師)-鳳山、高雄精神 ...

覺民精神科診所-身心科(王興耀醫師)-鳳山、高雄精神科診所:專治失眠、憂鬱症、恐慌症、暴食症、厭食症、害羞、購物狂、網路成癮;王醫師長期於各大媒體專欄撰寫相關 ... 於 www.e711cat.com.tw -

#7.夏凱納身心診所 - 台北

我在身心科服務的十幾年當中看過各種不同的個案,唯一相同的是案主與家屬對疾病的陌生與無助。每當陪伴他們走過最困難的過程,看到他們有了截然不同的生活品質與希望,從 ... 於 www.shekinah.com.tw -

#8.松德精神科診所– 用心傾聽您的聲音

看診次序:不論初診/複診,皆現場掛號,以實際報到為看診次序。 掛號看診:完成掛號者,當日皆能看到診。 初診病患:初診所需時間較長,建議最晚19:00抵達。 於 www.hwc.com.tw -

#9.【高雄精神科】身心科看診費用多少?身心科診所推薦

安娜前陣子工作量大,有失眠、焦慮、壓力等精神問題,有朋友推薦身心問題應該去看高雄精神科或心理諮商所,在高雄也前後看過幾家身心科診所, ... 於 iwangoweb.pixnet.net -

#10.安心診所 - 桃園

「安心診所:: 身心科失眠焦慮憂鬱躁鬱恐慌強迫腦神經衰弱自律神經失調兒童過動注意力不足老人失智症幻聽妄想」桃園縣桃園市中正路633 ... 服務項目:精神科、門診診療. 於 www.drmental.com.tw -

#11.台南晴光診所身心科精神科-門診資訊

晴光診所地址:台南市善化區大成路202號電話:06-585-6629 Designed by shinyo. 於 www.qing-guang.tw -

#12.內湖身心精神科診所,身心科|心理諮商- 主治失眠、憂鬱躁鬱

內湖身心精神科診所是位於港墘、西湖捷運站旁的身心科診所,近內湖科學園區、大直、松山、士林,國道一號堤頂交流道下來5分鐘車程,附近即有多座公私立停車場, ... 於 neihu-mindclinic.com.tw -

#13.双悅診所

專業診療.從心出發 · 双悅診所的專業團隊是由 具有多年臨床精神醫療經驗的醫師群組成 我們的服務理念是秉持著熱忱及關懷的心 以尊重及包容的態度為各個年齡層的人們 於 www.joymind.com.tw -

#14.石牌鄭身心醫學診所

石牌鄭身心醫學診所、鄭宇明、石牌心理諮商、石牌精神科、石牌睡眠專家、石牌林耳鼻喉、石牌自律神經失調、石牌秝安藥局、石牌心理諮商、中華熱心發展協會、石牌智力 ... 於 www.shipaicheng.com.tw -

#15.台中精神科診所推薦

專業推薦您台中精神科診所全新生活,以曾獲選十大抗憂好醫生的院長為首,堅持給精神、憂鬱患者最好的照顧與陪伴,再配合精神科醫師提供的心理治療和藥物的使用, ... 於 www.bmiclinics.com -

#16.身心精神科– 林青穀家庭醫學專科診所

身心精神科提供什麼服務? 本院失眠與憂鬱症門診,能透過生理心理評估、社會人際互動評估、放鬆練習、支持性與深度心理治療,來協助您了解壓力來源、探索自我感受與 ... 於 drlinchingku.com -

#17.高雄身心科|仁華診所- 主治失眠、自律神經失調、憂鬱躁鬱

仁華診所是高雄地區的身心科診所、精神所診所,提供精神科、心理諮商、自律神經失調檢查等診療項目。專治失眠、自律神經失調、壓力調適、心理治療、憂鬱、焦慮等。 於 www.heartconsult.tw -

#18.壬康精神科診所-首頁

診所 主治項目:失眠、焦慮、憂鬱、恐慌、強迫、腦神經衰弱、身心失調、老年失智、躁鬱、精神分裂、心理諮詢等. 於 www.renkang.com.tw -

#19.榮欣身心診所: 睡不著怎麼辦,高雄精神科,高雄腦神經衰弱,高雄 ...

榮欣身心診所於高雄五福二路執業,有前榮總精神科主治醫師朱晉良主治:自律神經失調,憂鬱症,睡不著,失眠,躁鬱,焦慮,恐慌,神經衰弱,健忘等項目,希望每位來訪者的心靈能夠 ... 於 www.dr-chu.com.tw -

#20.王盈彬精神科診所| 台南身心精神專科診所暨精神分析

王盈彬身心精神專科診所,提供精神心理醫療、心理諮商服務。許多問題的解答,不在問號的後面,而在於問題的開端,秉持這一個信念,除了提供一般精神科的門診服務, ... 於 www.drwang.com.tw -

#21.台北身心科-微煦心靈診所

許多有心理疾病的朋友,都相當抗拒到精神科診所就診,為了改變大家的刻板印象,微煦心靈診所進行了全面性的改革,特地聘請國內的知名設計團隊,量身打造舒適的就診空間 ... 於 www.wish-mental.com -

#22.開心生活診所|新北精神科診所

蘆洲身心科診所|蘆洲憂鬱症推薦|開心生活診所|蘆洲失眠門診|蘆洲心理醫生|台北精神科醫師|台北憂鬱症診所|三重精神科診所|新莊精神科診所|新北憂鬱症診所| ... 於 www.happylifepsy.com -

#23.心悅身心診所

心悅身心診所主治項目:失眠、焦慮、憂鬱、精神官能症、強迫症、恐慌症、藥物酒癮戒治、青少年相關心理疾病、 ... 民眾對於身心科或是精神科醫療,往往有些錯誤概念。 於 www.shinyue.com.tw -

#24.謝宏杰身心精神科診所-首頁

由於社會的進步,現代人所承受的壓力已遠遠超越過去農業社會所必需面對的壓力,尤其是在知識爆炸的時代,艱辛的求學過程以及工作的複雜程度,更是壓力的主要來源,並加 ... 於 www.calm.tw -

#25.向陽身心診所群|精神醫學/諮商/心理專業療程 - 台北

深耕台北市東區及新北之向陽/晴天/合康/維品/欣泉身心診所,由精神科專科醫師群及資深心理師團隊所組成,提供專業診療諮詢服務,專治失眠、自律神經失調、憂鬱、飲食 ... 於 ivalue.tw -

#26.身心科(精神科) - 醫療單位_科部介紹_中心診所

身心科(精神科). 心理治療:憂鬱,焦慮,恐慌症,強迫症,失眠,悲傷,情緒失調,婚姻,親子關係,家族治療,壓力管理,自殺防治,家庭暴力,酒、藥隱,危機處理,跨 ... 於 clinic.org.tw -

#27.宇寧身心診所

宇寧身心診所成立於民國100年9月10日,是由一群資深精神科醫師、臨床心理師以及兒童教育相關領域的老師們等專業人員組成的團隊,為兒童、青少年的心智發展以及成人身心適應 ... 於 www.yuning.tw -

#28.福全身心科診所|尋找醫院/診所/藥局|早安健康

醫院型態. 一般診所(醫務室). 地址. 臺北市萬華區中華路2段600號. 電話. (02)23327712. 診療科別. 精神科. 服務項目. 門診診療. 看診時間 ... 於 www.edh.tw -

#29.台齡身心診所

台齡身心診所負責醫師 台灣風信子精神障礙者權益促進協會常務監事 台灣道埕跨專業心理健康促進協會理事 前台北馬偕台北榮總精神科醫師 前任天主教湖口仁慈醫院精神科 ... 於 www.tlwu.tw -

#30.陳信任身心精神科診所-診所介紹

位在新北市三重區的陳信任身心科精神科診所, 一個站在您的角度而設立的診所,由前國軍精神醫學中心資深精神科專科主治醫師及優秀的心理治療師共同組成,成立診所主要 ... 於 www.belief.tw -

#31.門診時間 - 羅信宜身心科/精神科診所

精神科 門診:提供民眾一般精神科門診治療、台南精神科心理衡鑑與心理諮商、台南精神科成人之心理困擾、生活適應、精神官能症、恐慌、易怒、脾氣暴躁、無力感、挫折感、 ... 於 www.psymedicine-clinic.com.tw -

#32.精神科醫師資訊 - 良醫健康網

您在找的精神科醫師資訊集合!良醫健康網集結了全台灣、等各地區醫師、醫院、診所、藥局,幫您輕鬆快速找到精神科醫師訊息。快上商周推薦百大良醫,還有各種類別的健康 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#33.首頁- 家慈診所身心醫學

家慈診所身心醫學、高雄精神科診所、身心科診所. ... 本診所由醫師或是心理師,為你進行第一次的會談評估,再建議最適合的諮商與治療方式。 於 www.mymama.com.tw -

#34.首頁|昕晴診所|失眠,憂鬱,焦慮,心理治療的專家,台中精神科名醫

失眠、憂鬱、身心症、專業心理諮詢,用心為台中人打造的心靈園地,讓您找回好心情! 於 www.moodclinic.com.tw -

#35.桃園身心診所、桃園精神科診所、桃園心理諮商 - 自律神經失調

成立診所主要原因是鑒於目前精神醫療品質因健保財源不足而每況愈下,病患就診可謂毫無品質。 因此,我們的理想是設立一所舒適、親切、高品質的身心科診所,控制看診人數, ... 於 www.sunshine-clinic.com.tw -

#36.一德身心診所

推薦,親切,專業,耐心,藝文特區. 於 yideclinic.com.tw -

#37.恆友精神科診所,即將開始為您服務

新莊區高品質與專業身心精神診療與心理諮商:恆友精神科診所,即將開始為您服務。 我們將自110年9月25日週六上午開始看診。 於 www.afriend.com.tw -

#38.心寧診所: 桃園身心診所,精神科診所,憂鬱症

診所 網址更新. 門診時間表. 星期一至星期五 ... 美國約翰霍普金斯大學醫學博士; 前三軍總醫院精神醫學部主任; 三軍總醫院兼任主治醫師; 國防醫學院兼任助理教授. 於 peacefulmindclinic.com -

#39.蘭心診所

蘭心診所是台北推薦的身心科診所提供失眠、憂鬱症、適應障礙、壓力調適、自律神經失調、情緒不穩、恐慌症、強迫症及壓力障礙治療及成人心理諮商、幼兒/ ... 精神科門診. 於 lansinclinic.com -

#40.高雄心喜診所- 自律神經失調、焦慮及失眠、心理諮詢

建工心喜診所是高雄在地的身心科診所、心理諮商所,診療項目有身心內科、心理諮商、 ... 醫師群為醫學中心級精神科專科醫師,以親切耐心、細膩溫和、注重隱私的問診為 ... 於 happymind-clinic.com.tw -

#41.大心診所: 台北東區精神科| 台北東區

心理諮商| 身心科| 台北東區- 大心診所是由專業精神科醫生和心理師組的團隊。 於 www.betterhelpgroup.com -

#42.#問台北、新北推薦精神科身心科醫師 - 心情板 | Dcard

幫朋友找適合的身心科、精神科診所/醫院,目前狀態:失眠、情緒失控、沒胃口、狂哭、想自殺,沒有其餘的生理不適,判斷沒有焦慮或恐慌的可能, ... 於 www.dcard.tw -

#43.樂康診所/台大醫師/假日看診| 台北身心科精神科內科--失眠/焦慮 ...

台大醫學系蘇聖棻院長,具有精神科/內科/消化內科三個專科,於2019年創立樂康診所,希望能成為大台北地區最好、最推薦的身心科/精神科/內科診所,為嚴重失眠、焦慮、 ... 於 www.dr-su.com.tw -

#44.醫師介紹 - 林俞仲身心精神科診所

繁忙大街上的安心小角落. 鄰家診所的便利,國際醫學中心的專業 ... 署立嘉南療養院精神科主治醫師兼代高年精神科主任 ... 老年精神科專科醫師 (台老精醫專字第0017號) 於 www.psydrlin.com -

#45.心世界身心精神科診所 - Facebook

心世界身心精神科診所是板橋區健保特約診所。對憂鬱、躁鬱、焦慮、恐慌、自律神經失調、失眠等身心症狀的治療經驗豐富。經由醫師詳細問診,和患者共同擬訂治療計畫, ... 於 www.facebook.com -

#46.門診時間 - 好心情身心精神科診所

地址:新北市新莊區復興路二段10號1樓 電話:02-2996-5868 E-mail:[email protected]. 好心情身心精神科診所版權所有@ Copyright 2017 . All Rights Reserved. 於 www.haomood.com.tw -

#47.『中永和身心精神科診所推薦』永和開心診所

中永和身心科推薦:「永和開心診所」,本院為商周百大良醫進駐、醫療服務備受好評的中永和身心精神科診所之一,專門處理憂鬱、失眠、腦神經衰弱、適應障礙、注意力不 ... 於 www.happy-doctor.com.tw -

#48.樂活精神科診所- 首頁

中和,樂活精神科診所,提供專業的憂鬱症,失眠,精神科,強迫症,恐慌症,焦慮症,腦神經衰弱,厭食症等諮詢,樂活精神科診所. 於 www.spirits.url.tw -

#49.新佑泉診所

在目前大台北地區精神科基層醫療資源不足的情形下,兩位原於教學醫院擔任主治醫師的精神科專科醫師,在民國九十一年六月成立了佑泉診所,乃台北市第一家健保特約精神科 ... 於 www.wellspsy.com.tw -

#50.台中精神科診所

台中精神科診所:本堂診所,是由林本堂醫師,以「家」為理念,盼望能夠成為守護您身心靈避風港而創立的。 於 www.xn--cks41v73dwn8b.com -

#51.身心科門診 - 振芝心身醫學診所

近年來,台灣民眾對精神科(身心科)的接受度已經提升不少,但仍有不少人因為「不了解」或「誤解」遲遲不敢至精神科就診,以下整理了五大迷思,希望能化解一點您的疑慮: 於 www.blossomclinic.com.tw -

#52.主治醫師 - 亞東紀念醫院精神科

書田診所精神科兼任主治醫師(97年迄今) ... 一般精神科、心理治療、藥癮、酒癮治療(成人. ... 醫策會「台灣醫療品質指標計畫」精神科照護指標專案小組委員 ... 於 depart.femh.org.tw -

#53.台南身心科、精神科|主治失眠、自律神經失調- 心樂活&心悠 ...

台南身心科、台南精神科專業健保診所—心樂活診所&心悠活診所,主治項目:失眠、睡不著、睡眠障礙、憂鬱、焦慮、胸悶、自律神經失調、躁鬱、操煩、更年期症候群、壓力 ... 於 mind-yoho.com -

#54.精神科- 其他專科- 專科介紹- 內湖國泰診所

返回專科介紹返回其他科系醫師介紹簡介「沒有精神健康,就沒有真正的健康」“No health without mental health”這是聯合國世界衛生組織(WHO)對於健康 ... 於 neihu.cgh.org.tw -

#56.精神科 - 大千健康醫療體系

我們24小時收治各類症狀不穩之緊急護送病患,提供專業之急、慢性住院治療,舒緩病患痛苦、分擔家屬負擔。除基本之身心科(精神科)門診外,我們還提供兒童青少年、老人、 ... 於 www.dachien.com.tw -

#57.好晴天/中科好晴天身心診所,身心科|心理諮商|TMS|兒童身心

好晴天/中科好晴天是台中的身心科診所,診療項目有身心科、心理諮商,主治失眠、憂鬱、 ... 女醫師經歷為中國醫精神醫學部主治醫師,以親切耐心、細膩溫和的問診為特色。 於 sogoodday.com.tw -

#58.門診時刻表- 郭玉柱&楠梓心寬診所-精神科(身心科)

郭玉柱&楠梓心寬診所是高雄精神科診所,診療項目有精神科(身心科)、一般內科、減重門診等。郭玉柱院長,近20年的實際看診經驗,帶領著數位專業精神科醫師群在楠梓為 ... 於 drkuo-clinic.com.tw -

#59.杏語心靈診所

杏語心靈診所(Reangel Clinics)成立於民國93年,為國內成立最久,唯一不設門診的心理醫療 ... 提供中英語心理諮商、精神狀態評估、催眠治療、藥物輔助性心理治療等多項 ... 於 www.reangel.com -

#60.平衡身心診所- 新竹身心科/精神科-失眠、憂鬱、自律神經專家 ...

平衡身心診所是新竹身心科/精神科專科診所,附設心理諮商/心理治療,rTMS經顱磁刺激治療。由留美哈佛、主任級、教授級醫師與專業心理師團隊,提供大新竹地區最優質的 ... 於 www.balancepsyclinic.com.tw -

#61.醫師經歷 - 楊聰才診所-心理衛教中心

中華民國精神科專科醫師; 中華民國老人精神科專科醫師. 【經歷】. 臺灣精神醫學會副秘書長(2000/01~2001/12); 國軍精神醫學中心(國軍北投醫院) 中校醫療部 ... 於 www.yang1963.com.tw -

#62.台灣精神科診所協會

台灣精神科診所協會 · 2021年11月11日星期四 · 2021年7月11日星期日 · 2021年4月23日星期五 · 台灣精神科診所協會於109年度著手規劃身心科專屬APP『身心醫點靈』 ... 於 www.atpc.tw -

#63.門診時間表 - 許森彥精神科診所

... 焦慮症 · 恐慌症 · 自律神經失調 · 心理諮商. 許森彥精神科診所 診所地址:台南市北區育德路466號. TEL:06-2513283. 版權所有©All Rights Reserved. Design by yosia. 於 www.nicemind.tw -

#64.鈺璽診所

由美國哈佛大學碩士黃鈞蔚醫師執業,專業精神科(身心科)診所。健保、特約門診、心理諮商、各項心理測驗。親切高品質,環境舒適!失眠、憂鬱、恐慌、焦慮、厭食爆食、藥 ... 於 yoursclinic.com.tw -

#65.全國精神科診所

全國精神科診所 ; 邱楠超診所. 02-25702296. 台北市松山區延吉街20號1樓 ; 李政洋身心診所. 02-27620086. 台北市松山區三民路84號 ; 双悅診所. 02-27609122. 台北市松山區南京 ... 於 atpctw.blogspot.com -

#66.COVID19疫情全民身心健康診療精神科基層診所名單 - 衛生福利 ...

COVID19疫情全民身心健康診療精神科基層診所名單. 資料來源:心理及口腔健康司; 建檔日期:110-06-24; 更新時間:110-07-26. 因應台灣疫情嚴峻,衛福部與醫師公會全聯 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#67.放開心身心精神科診所:板橋心理醫生,心理治療,心理諮商,板橋 ...

板橋放開心身心精神科診所提供心理治療,心理諮商服務,有效治療自律神經失調、失眠、憂鬱症等問題,是您值得依賴的板橋身心精神科. 於 www.fanghappy.com.tw -

#68.治療項目 - 大安身心診所

台北身心科精神科推薦. ... 健保診所位於文教精華特區 大安森林公園正對面 靈糧堂旁邊交通非常 ... 共同建構心理健康網絡❤提供身心精神科治療. 於 tpeclinic.blogspot.com -

#69.楊孟達身心精神科診所

楊孟達身心精神科診所認為整潔、舒適與安全的就診環境,是每一位病人應享有的待遇,為顛覆傳統診所給人生硬、冷漠與缺乏隱私的刻板印象,我們特別為您設計 於 www.bodymind.com.tw -

#70.醫療團隊| 關於心理治療 - 天晴診所

我們提供: 失眠、焦慮症、憂鬱症、躁鬱症、過動症、自閉症、恐慌症、強迫症、身心官能症、腦神經衰弱、被害妄想症、精神分裂症、學習障礙、注意力缺損、兒童青少年心理 ... 於 www.skybright.com.tw -

#71.醫療團隊 - -馨思身心精神科診所-(大安區東門站永康街口)

-馨思身心精神科診所-(大安區東門站永康街口). 心理治療& 藥物衛教& 健保門診&醫學中心合作轉介. 首頁, 醫療團隊, 心理諮商 ... 【希雅特精神科專科醫師】 ... 於 fragrance-soul.blogspot.com -

#72.林威廷身心精神科診所 - 看診進度APP

點擊查看及時線上叫號進度、門診時間、醫師介紹以及診所主治項目。林威廷身心精神科診所位於台北市內湖區東湖路10號,連絡電話為(02) 26308128。林威廷是台北內湖的 ... 於 www.right-time.com.tw -

#73.心理精神科診所搜尋 - 中華黃頁

覺民精神科診所-身心科(王興耀醫師)-鳳山、高雄精神科診所:專治失眠、憂鬱症、恐慌症、暴食症、厭食症、害羞、購物狂、網路成癮;王醫師長期於各大媒體專欄撰寫相關文. 於 www.iyp.com.tw -

#74.精神科跟心理諮商到底有什麼不一樣?我該看哪個? - Heho健康

而患者來看精神科的時候,通常會很希望醫師給一個「解決方法」,但問題並不是一天造成的,也不可能期望醫師在短短的初診30分鐘內(有時甚至不到30分鐘)就 ... 於 heho.com.tw -

#75.平安身心精神科診所

魯思翁,平安身心精神科診所,平安,身心,精神科診所,心理醫師,醫師,醫生,婚姻治療,家族治療,憂鬱症,失眠,焦慮,恐慌,過動,心理治療. 於 www.shalompsy.com.tw -

#76.心寬診所-台南精神科、台南精神科診所、台南精神科推薦

心寬診所非常講求醫病關係,不會讓病患接受不合理的台南精神科推薦診療觀念,如果您正在找尋優質的身心科診所,非常建議大家前來,台南精神科診所推薦指名度高的心寬 ... 於 www.mindspa.com.tw -

#77.蕭文勝診所- 精神科診所:: 台南精神科- 視訊電話診療

本診所創辦醫師蕭文勝醫師民國77年6月1日於臺大醫院精神科完成專科醫師訓練,蕭醫師對於社區精神醫療照護別有專精。秉著服務鄉親的精神,返鄉於台南市立醫院創辦精神科 ... 於 2755088.com -

#78.關於開馨- BeingAliveAndReal - 開馨診所

但南港區過去從沒有過精神科診所, 也缺少兒童青少年精神科的穩定服務。 開馨診所在此紮根,希望未來能為這新天地貢獻一份心力。 開馨也有漫開馨香之意, 於 www.beingaliveclinic.com -

#79.中永和身心精神科診所

精神科診所,心理醫師,婚姻治療,家族治療,憂鬱症,失眠,焦慮,恐慌,過動,心理治療. 於 www.healthmind.com.tw -

#80.精神科醫師介紹 - 書田泌尿科眼科診所

照片, 經歷, 著作. 陳家駒. 主任醫師陳家駒. 國防醫學院醫學系畢業; 現任尹書田醫療財團法人書田泌尿科眼科診所精神科主任(94.02.01到職); 前台北榮民總醫院精神科專科 ... 於 www.shutien.org.tw -

#81.福全身心科診所- 台北市萬華區 - 黃頁任意門

門診時間會有異動,前往就醫看診前,請先電話連絡確認。 台北市萬華區熱門精神科 ... 於 twypage.com -

#82.門診時刻表 - 高雄精神科|國良診所身心內科

2022 國良精神科診所All Rights Reserved 隱私權政策 高雄市路竹區大社路27號. Facebook-f Google-plus-g Line. 友站連結:精神科診所協會 精神醫學會 仁華高雄身心科. 於 www.heartbook.tw -

#83.身心科 - 郭綜合醫院

“精神科”各家醫院有不同的名稱,本院即稱之為:『身心科』。一般人常誤以為『身心科』所治療的患有精神疾病的人,但事實上,『身心科』所治療的範圍 ... 於 www.kgh.com.tw -

#84.孫振愷醫師 - 基隆心身心精神科診所

精神科診所,心理醫師,婚姻治療,家族治療,憂鬱症,失眠,焦慮,恐慌,過動,心理治療. 於 www.keelungheart.com.tw -

#85.致遠身心科診所精神科憂鬱症躁鬱症恐慌症自律神經失調陳致遠 ...

身心症就是一種身心交互影響,生理、心理症狀交錯表現的疾病。心身症大部分是表現在自律神經所支配的器官,如冠狀動脈疾病、原發性高血壓、偏頭痛、氣喘、過度換氣徵候群、 ... 於 medical-clinic-15473.business.site -

#86.台中精神科診所-中大身心診所

台中太平身心科/失眠/憂鬱/躁鬱/失智/思覺失調症診所推薦:「中大身心診所」,主治失眠、憂鬱、強迫、思覺失調、焦慮、過動、躁鬱、注意力不集中、恐慌、創傷症候群、 ... 於 www.relax-clinic.com.tw -

#87.精神科名醫半聾半瞎每個月還是要看2500名病人

精神科 名醫江漢光精研憂鬱症、失眠及失智症,曾任三軍總醫院精神科主任。 ... 三個月,還買回診所自己打,至今已完全聽不到,左耳聽力也剩八成。 於 health.udn.com -

#88.精神醫療院所

社區心理諮商服務 · 附設精神科門診 · 心理評量 · 簡式心情溫度計(BSRS-5) · 長者憂鬱量表(GDS-15) · 台灣工作者疲勞量表-個人相關過勞分量表 · 網路使用評量表 ... 於 mental-health.gov.taipei -

#89.東橋身心診所- 醫療團隊

衛生福利部臺南醫院社區醫學部主任; 衛生福利部臺南醫院精神科主治醫師; 高雄醫學大學附設醫院精神科住院醫師; 教育部部定講師; 台南應用科技大學學生輔導中心諮商醫師 ... 於 dongciao.com -

#90.平安身心精神科診所 - 1111人力銀行

平安身心精神科診所|平安身心精神科診所是一間具有專業主任級醫師親自看診且地點方便、環境舒適之專科診所;提供社區民眾身心精神疾患之諮詢,了解,協助與治療, ... 於 www.1111.com.tw -

#91.文心診所(原文榮光精神科診所)

主治病症:從青少年到老年,各種精神科障礙、身心自律神經失調、與各種心理困擾者。例如失眠、惡夢、焦慮、憂鬱、恐慌、「黑白想」、「抓狂」、「解離」、強迫行為、 ... 於 www.wen-clinic.com.tw -

#92.門診時間表- 桃園 - 黃正龍診所

黃正龍診所. 03-493-6667 ... 門診時間表 · 衛教專欄 · 聯絡我們 · 回首頁. 黃正龍診所- 桃園精神科診所│身心專科診所. 於 www.drhwangsclinic.com -

#93.診所介紹 - 欣明精神科診所

2016 欣明精神科診所. 首頁 / 最新消息 / 衛教資訊 / 關於我們/ 就診資訊 / 診所介紹 / 友善連結 / 聯絡我們. 診所地址:高雄市旗山區延平一路660號 服務 ... 於 www.hsinming.com -

#94.心禾診所

因每位病患的醫療狀況不同,看診時間難以準確掌握,如致看診時程延誤,尚請見諒。 [ 就診須知]. 我想預診看診/心理治療. 如果想預診精神/身心科門診, ... 於 sohc.com.tw -

#95.開心生活診所|精神科女醫師|新北身心科診所|台北精神科 ...

開心生活診所|蘆洲精神科診所推薦|台北精神科診所|五股精神科診所|新莊身心科門診|三重精神科醫師|新北失眠門診|台北憂鬱症門診|中和精神科推薦|永和身心科 ... 於 www.luzhouclinic.com -

#96.疫情趨緩但精神科門診不減反增醫師憂:中長程影響才要開始

因此,原本應該定期回診的精神科病人害怕上醫院,新病患也不敢到醫院求診。有些人躲在家,也有人改到精神科診所,導致醫院精神科門診量下降1~2成、 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#97.精神科 - 臺北醫學大學附設醫院

精神科 - 網路掛號. 下一週. 洪珊醫師. 醫師簡介. 01/08 六. 01/09 日. 01/10 一. 01/11 二. 01/12 三. 01/13 四. 01/14 五. 早. 早. 早. 早. 早. 精17D (0). 於 www.tmuh.org.tw