米 耶 人才 招募的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥可.西爾吉克寫的 大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生 和PacoIgnacioTaiboII的 切的綠色筆記本都 可以從中找到所需的評價。

另外網站拾米豐瓶也說明:我們致力於推廣花藝,主張「Live with Flowers」花不應該只出現在慶祝節日上,學習如何讓花在不知不覺中輕鬆的融入日常生活中。 在生活的微小細節中感受到花草的呼吸與 ...

這兩本書分別來自左岸文化 和南方家園所出版 。

國立臺灣大學 法律學研究所 謝銘洋所指導 陳芝寰的 我國強化營業秘密保護法制政策之檢討——以美中貿易戰及相關案例為借鏡 (2019),提出米 耶 人才 招募關鍵因素是什麼,來自於營業秘密、美中貿易戰、網路安全、外國投資審查、出口管制、利益衝突。

而第二篇論文國立政治大學 社會學系 邱炫元、洪儀真所指導 潘仲雯的 臺灣東南亞移工的藝術主體與展演空間之形塑 (2018),提出因為有 東南亞移工、藝術實踐、跨國勞動、主體建構、展演空間的重點而找出了 米 耶 人才 招募的解答。

最後網站國內企業福委會名單則補充:首頁/ 人才招募/ 金益鼎福委會. ... 某企業福委會的mail - 網站好像在管制相關文章了耶~~有一些已經沒有列在熱門討論區了他們也怕了他們了嗎?

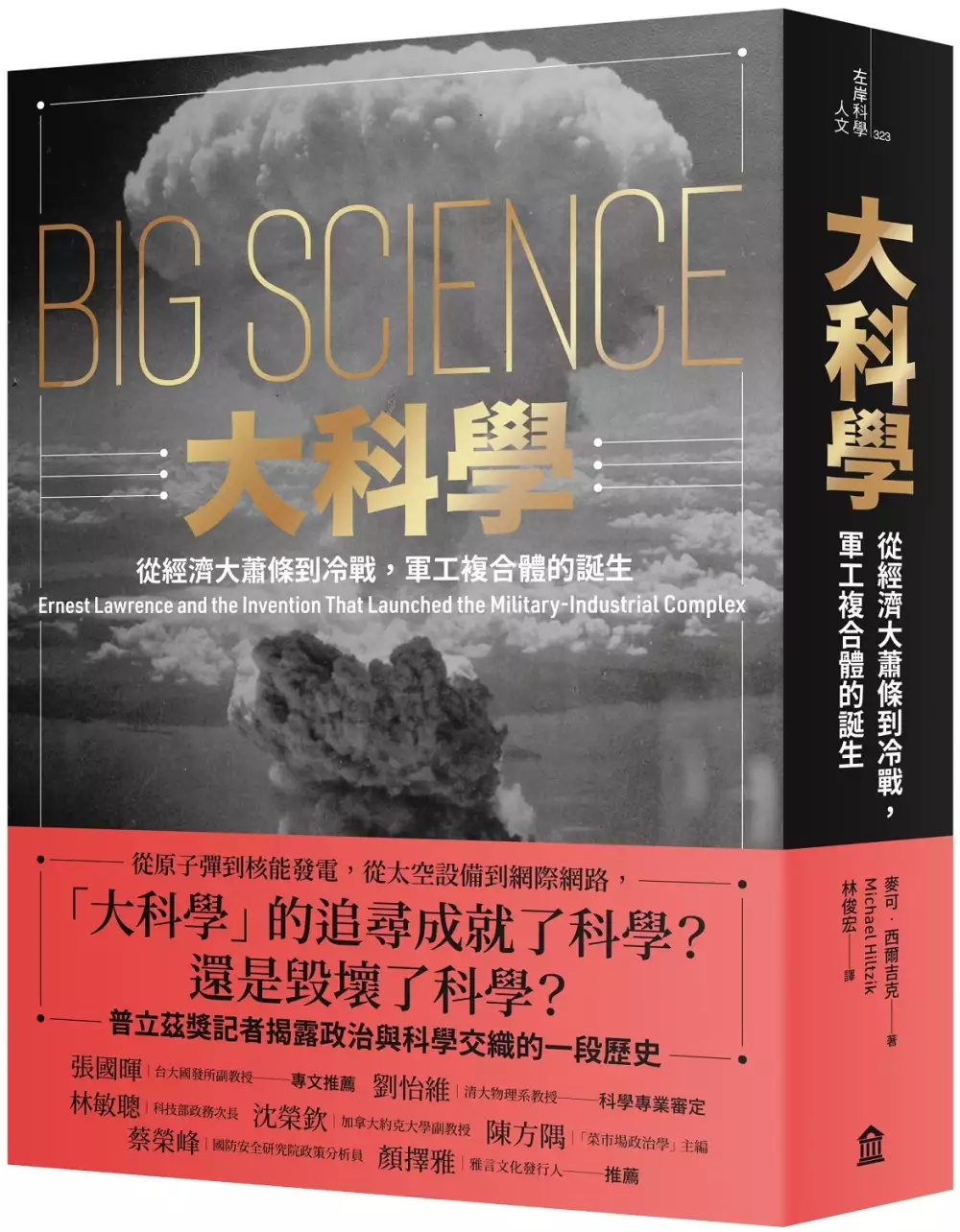

大科學:從經濟大蕭條到冷戰,軍工複合體的誕生

為了解決米 耶 人才 招募 的問題,作者麥可.西爾吉克 這樣論述:

一段被遺忘的歷史,軍工複合體的誕生, 從原子彈到核能發電,從太空設備到網際網路, 「大科學」的追尋成就了科學?還是毀壞了科學? 普立茲獎記者揭露一段政治與科學交織的歷史。 這是一段被遺忘的歷史。從原子彈到登月計劃,從探測太陽系外的宇宙,到深入微觀尺度的原子,這些都是「大科學」的產物,至今引導著產官學界的合作。 「大」,不是一個誇張的形容詞,而是特指一九三○年代開始,科學界從人員編制、經費投入、儀器尺寸等各方面,皆往鉅型化發展的趨勢。 居禮夫人時代的科學,往往由一位科學家,搭配兩、三位助理進行,到一九三○年代之後,一個實驗室可能包括數十名科學家,甚至成長為上千名專家的

社群;實驗設備從小到可以放在「掌上」或「腿上」,大型化到好幾棟建築物才能容納得下,甚至巨大到變成「地景」的一部分;經費也不再是一所大學能夠承擔,而是需要傾國家之力,再加上工、商業界的巨頭。 是誰創造了新的合作模式?是誰開始追求「大」儀器?答案是,厄尼斯特・勞倫斯(Ernest Lawrence)。 他是諾貝爾物理學獎的得主,也是迴旋加速器的最初奠基者。他顛覆了科學家的傳統形象,發展出經營管理者的領導才能,還不拘領域,廣納技術人員。他在經濟大蕭條時代贏得資源,更讓「大科學」在二次世界大戰(加入曼哈頓計劃),以及戰後隨之而來的韓戰和冷戰裡,成為科學界、政治界和文化界的新典範。

在「大科學」新典範下,政府(特別是軍事單位)成為經費最大來源,工商業也逐漸影響學術界。科學家如何反省自身角色的改變?科學還是單純追求自然界真相嗎?還是科學界也需要從商業競爭當中,謀取自身利益?對「大科學」的追尋,究竟成就了科學,還是毀壞了科學?科學家如何成為政治裡的科學家?政治圈又如何因為科學社群的介入而改變? 無論是褒是貶,勞倫斯創造了我們身處的世界,大科學是我們的進行式。 @厄尼斯特・勞倫斯的時代 厄尼斯特・勞倫斯能夠在經濟大蕭條時代,說服研究基金會(例如:洛克斐勒基金會)投入鉅資,也能夠招募各方而來的人員,打破學科界線,打造勞倫斯風格的實驗室,不論是工程師或技

術人員,只要有才能,都能在他的實驗室找到一席之地。最後,這樣的實驗團隊,還在世界各地複製,從美東到歐洲,都可以看到勞倫斯將迴旋加速器帶到世界各地的影子。他認為,與其視科學儀器為機密,不如幫助各實驗室打造迴旋加速器,加速讓高能物理的版圖變成科學界的常規。 勞倫斯啟動的迴旋加速器知識王國,不到二十年,加速器從11英吋進展到184英寸,用巨大的儀器探索微觀粒子的奧秘。在經濟大蕭條的時代,勞倫斯有能力說服金主,投入鉅資。接著在二戰時,勞倫斯加入著名的「曼哈頓計劃」,與各座山頭合作,研發原子彈,打造軍工複合體的雛形。戰後,美蘇和平對峙的冷戰時代,依然能持續獲得軍方贊助,成為軍備賽局裡關鍵性的毀滅

力量。 @厄尼斯特・勞倫斯的爭議,以及他與歐本海默 核子工業除了引發道德難題,讓世人思考投注武器研發的正當性,核子力量也應用於醫界放射性療法(與他弟弟合作),和工業界的核能發電。究竟「大科學」本身即有為了取得軍方資源,而內建的不道德性?或者,「大科學」因為軍方介入而具備有利的發展條件,當轉移到其他領域,例如:網際網路(Internet),能創造出未來的榮景。 勞倫斯是貢獻卓著的科學家,也是極具爭議性的人物。他所開啟的迴旋加速器研究,每次有了新發現,都會引發新一輪的疑問,而這些疑問又必須有更大、功能更強的機器才能回答。這種不斷掠取更多資源的追尋,讓人質疑:為何不去專注與人

類生活更相關的科學研究? 另外,他在冷戰「麥卡錫主義」狂潮侵害美國學術自由的時候,並沒有挺身捍衛。他也因為熟知募款技巧,而在冷戰時期,不斷規劃出更大的計畫;他相信計畫夠大,才夠有吸引力。他還在各方試圖推動「禁核試」的浪潮中,持續追尋核子武器的研發,選擇成為物理學界的少數方。 一般人提到核子工業(原子彈),多會聯想到歐本海默。歐本海默最有名的,是以人道關懷,說出「後悔身為科學家卻製造出殺人武器」的一番話。勞倫斯卻支持核試,他認為,只有繼續核試,人類才有可能有「乾淨」的核彈,不論這個主張是樂觀的天真,或是政治說詞。兩位不同立場的人原先是好友,只是歐本海默為人所知,勞倫斯卻被逐漸遺忘

。本書即是為了打開我們的另一隻眼,看見故事的另一半。 歐本海默雖受人敬重,但,是勞倫斯,他所創新的實驗室合作模式,改變了科學的內涵,以及科學和國家、產業界之間的關係。當因爲各界質疑,使得軍方逐漸淡出科學事業,商界和產業界填補了這樣的空間,成為下一波矽谷產業的推手。 名人推薦 張國暉(台大國家發展研究所) 專文推薦 科學專業審定 劉怡維(清華大學物理系教授) 林敏聰(台大物理系特聘教授 / 科技部政務次長) 沈榮欽(加拿大約克大學副教授) 陳方隅(「菜市場政治學」與「US Taiwan Watch 美國台灣觀測站」主編) 蔡榮峰(國防安

全研究院政策分析員) 顏擇雅(雅言文化發行人) 劉怡維(清華大學物理系教授) 推薦 各界推薦 這是一個史詩級的故事,伴隨著人類的悲劇和人類的勝利,作者以其專業,完成了一部傑作!——Richard Rhodes,歷史學家,曾獲普立茲獎 一反過去從歐本海默的視野來談原子彈的主流敘事,作者從故事的另一個主角、也就是厄尼斯特・勞倫斯的角度,讓我們重新省思這段科學的追尋,並特別描繪人類歷史從「小科學」走到「大科學」的轉變。——George Dyson,科學與技術史學家 愛因斯坦獨自坐在伯恩的專利局,就提出了改變世界的相對論。對比當代,許多基礎研究卻都仰賴龐大的預算

、眾多的人員和精密的儀器。我們的科學是如何變成「大科學」?作者從科學社群內部,刻畫了這一關鍵轉變。——Mario Livio,天文物理學家

我國強化營業秘密保護法制政策之檢討——以美中貿易戰及相關案例為借鏡

為了解決米 耶 人才 招募 的問題,作者陳芝寰 這樣論述:

2018年開始的美中貿易戰,一波未平一波又起。美國一直以來是世界強權之一,而中國正慢慢在世界舞台上站穩一席之地。惟美國發現中國科技發展迅速的原因,跟中國內法制強制要求外國企業技術移轉、以國家主導政策進行營業秘密侵害、及其他智慧財產權方面不健全的法制有關。又,美國的國際地位與其技術發展息息相關,為了確保國家經濟安全與未來高科技產業的發展,不昔發動美中貿易戰談判,決心解決中國上述問題。本文試圖從美中貿易戰中了解中國主導侵害營業秘密的問題,對事情的全貌有更深刻的理解。同時,美國在近年也起訴多件,中國及其企業侵害營業秘密的案例,並且改革美國的法律及政策,因應現代化的營業秘密侵害問題。中國主導侵害營業

秘密的手段多元,包含網路間諜、內部滲透、外部合作接觸近用、及人才招募計畫。故法律改革除了事後追訴的優化以外,也要考量能否事前防範,避免秘密的曝光。本文認為,此一議題涉及國家安全,而企業個人無法獨自因應的情況下,我國政府必須肩負責任、主導改革。從美國近年的立法及修法而言,包含:營業秘密民刑事的訴訟法制改革、國家網路安全的建立、確實且具備可預測性的外國投資審查、關鍵技術的出口管制。除此之外,政府應多多關心企業了解其困境、收集情報製作研究報告、將專業資訊及威脅情報流通至私部門、各政府單位針對特定議題定期討論並提供意見、參與國際交流形成夥伴同盟等。這些都是美國近年內努力的方向,而本文認為相當有參考價值

。目前我國在以上幾個方面各有缺失,期許本文的研究及建議可給修法及政策一些方向。

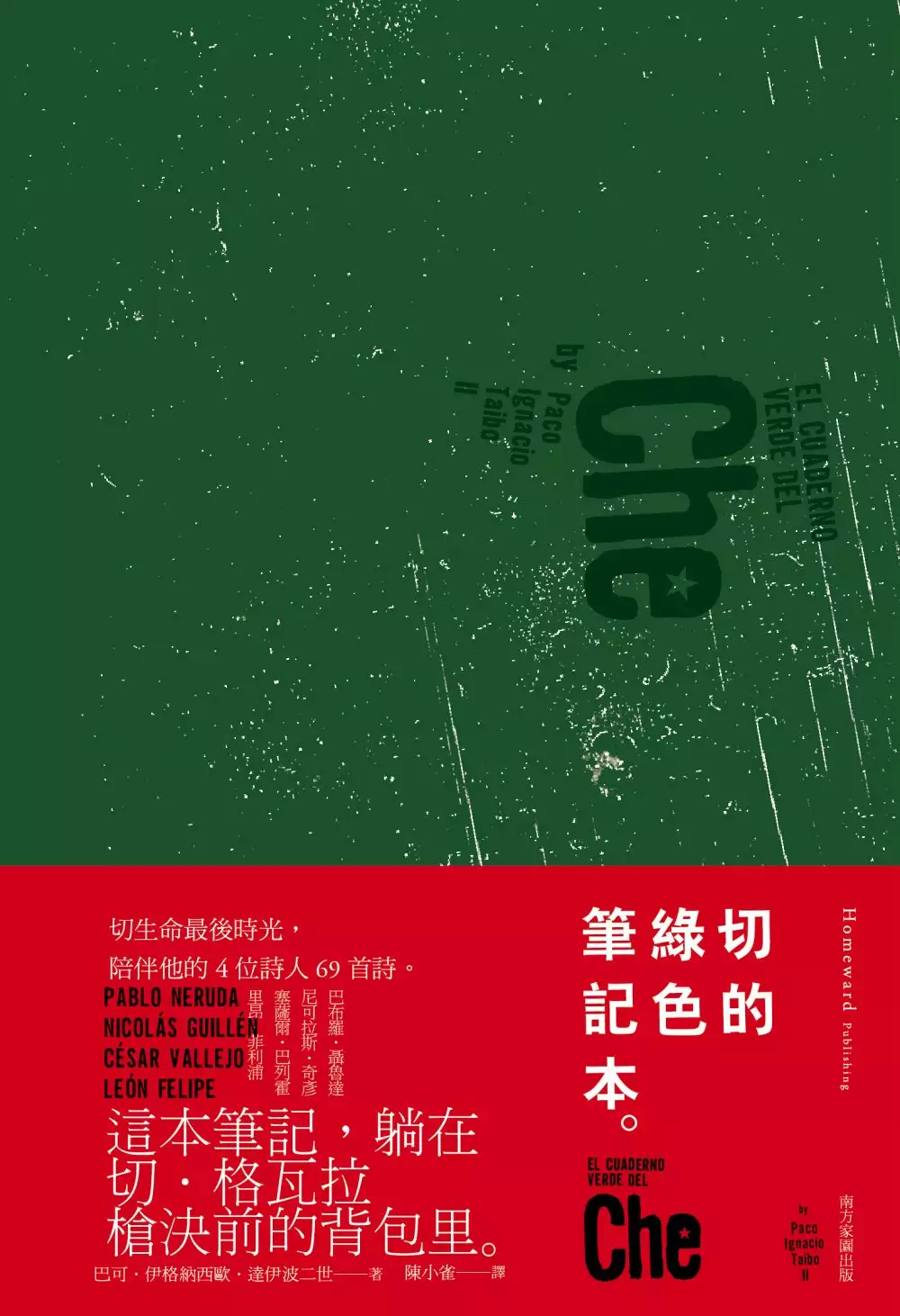

切的綠色筆記本

為了解決米 耶 人才 招募 的問題,作者PacoIgnacioTaiboII 這樣論述:

這本筆記,躺在切.格瓦拉槍決前的背包裡。 切被捕時身上帶著的背包,包裡只有十二捲底片、二十張以彩色筆修正過的地圖、一個壞了很久的手提收音機、兩本行事曆與這本綠色筆記。行事曆集結為《玻利維亞日記》流傳於世,但他親手抄滿詩作的綠色筆記,卻因「無軍事價值」被世界遺忘…… 巴布羅.聶魯達 Pablo Neruda 尼可拉斯.奇彥 Nicolás Guillén 塞薩爾.巴列霍 César Vallejo 里昂.菲利浦 León Felipe 切生命最後時光,陪伴他的4位詩人69首詩。一本切.格瓦拉的私人詩選。除《二十首情詩和一首絕望的歌》、《黑色傳

令兵》名篇,也收錄迄今未有繁中譯本、黑人藝術先聲尼可拉斯‧奇彥《頌樂的動機》(Motivos de son)、《西印度有限公司》(West Indies Ltd.),以及西班牙重要詩人里昂‧菲利浦《喔!這把破舊小提琴》(¡Oh, este viejo y roto violín!)、《鹿》(El ciervo)與《駑騂難得》(Rocinante)等詩集詩作。 本書特色 雙書封隨機出貨 切死前背包中的一本筆記,他親手抄滿了詩作,半世紀後終於在台灣問世 淡江大學外語學院院長陳小雀翻譯 新銳設計師張溥輝以「重現筆記本使用狀態」為設計概念 將書籍反折,透出詩集內裡,並採手工刮

磨,呈現游擊隊粗曠漂泊的興味 書封採手工刮磨,呈現游擊隊粗曠漂泊的興味,每一本書封都有屬於自己的痕跡。 名人推薦 墨西哥國立自治大學拉丁美洲研究博士 淡江大學西班牙文系、拉丁美洲研究所教授 淡江大學外語學院院長 陳小雀 專文導讀推薦 「孤獨本身就是一首詩。十一個月來,他每天藉書寫抒發情緒、排解孤獨、分析戰略,內容含括天氣、海拔、事件、感受、心得、思想,將心理狀態與情緒起伏化為英雄最後的詩篇。他也利用休歇時刻,或坐在樹上、或倚身營地閱讀,藉閱讀暫時忘卻煩憂。那麼,背包裡的綠色筆記本應該是益友良伴,撫慰了孤獨。綠色筆記本裡的四位詩人,分別代表四種風格,也投射出四個不

同樣貌的切:憂鬱、熱情、風趣與堅毅。」

臺灣東南亞移工的藝術主體與展演空間之形塑

為了解決米 耶 人才 招募 的問題,作者潘仲雯 這樣論述:

本研究以「東南亞移工藝術實踐」作為基本命題,使用「主體建構」的社會學觀點,綜觀性的從「制度結構」、「行動者」與「勞動/藝術場域」三個層次進行分析,藉以闡釋「東南亞移工如何在參與全球跨國勞動遷移的進程下,逐漸由一名底層勞動者,成為獨當一面的移工藝術家」。首先,回顧台灣東南亞藝文自1990年代末至2018年的發展軌跡,共經歷了「工運時期」、「移民平權時期」與「文化交流時期」三個階段的轉折,移工藝術實踐慣以被臺灣政府、社運人士與地方非營利組織看作是共同推動社會發展的良藥。除此之外,移工作為履行「勞動責任」和「藝術理想」的行動者,勞動處境與社會待遇成為了他們能否打造出多元主體的先決條件,他們會主動將

自身暴露於台灣的公共場合中,策略性地轉換勞動者與藝術家的身分類別以求達成某些特殊目的。最後,無論在哪一種類型的展演活動,東南亞移工的藝術場域並不是一個獨立運作的美學實踐空間,它是經常依附在層層權力關係之下,講求利益互惠的生產邏輯,並且融合移工勞動與藝術實踐的社會場域。本研究主張,東南亞移工之所以可以自由行走在臺灣的公共領域,運用「移工藝術家」的頭銜建立起自我主體性,事實上是經由臺灣社會共同建構與醞釀而成的結果。

米 耶 人才 招募的網路口碑排行榜

-

#1.亞米家保全

亞米家保全股份有限公司介紹經營項目:住宅社區、政府機關、商辦大樓、金融機構、百貨賣場、 ... 更多徵才、人才、招募資訊及職缺請上yes123求職網。 於 novapromotion.fr -

#2.南投魚池|日月潭藍天水灣旅宿-水社碼頭住宿推薦|Google4.7顆 ...

兩張雙人床躺在日式的塌塌米上,床墊厚實,提供二款軟硬不同的枕頭,. 讓客人依喜好自選,牆上掛了 ... 有服務人員會專程送到房門口,真的超貼心耶! 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#3.拾米豐瓶

我們致力於推廣花藝,主張「Live with Flowers」花不應該只出現在慶祝節日上,學習如何讓花在不知不覺中輕鬆的融入日常生活中。 在生活的微小細節中感受到花草的呼吸與 ... 於 www.smfp.tw -

#4.國內企業福委會名單

首頁/ 人才招募/ 金益鼎福委會. ... 某企業福委會的mail - 網站好像在管制相關文章了耶~~有一些已經沒有列在熱門討論區了他們也怕了他們了嗎? 於 antonioserioprodottichimici.it -

#5.南紡點亮13米史努比聲光耶誕樹董座慨捐百萬元福祉車 - 經濟日報

南紡購物中心9日晚上舉行聖誕公益點燈活動,由南紡購物中心董事長暨財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會創辦人侯博明,率一級主管啟動燈光秀點燈, 13米高的史努比 ... 於 money.udn.com -

#6.米耶翻譯

林心如ig; ↓立即購買米耶的遊戲日翻中課程; 5折首次合作客戶優惠; in/cr/mietranslation; 隨時隨地輕鬆上課 ... 專注於第一線譯者的人才招募與管理。 於 fitwoman.com.pl -

#7.聖經之鑰 - 基督教台灣貴格會合一堂

耶 利米書. 電子書, (上) (下). 影音-聖經之鑰. 影音-聖經好好看. 影音-聖經好好聽. 廣播,. 耶利米哀歌. 電子書,. 影音-聖經之鑰. 影音-聖經好好看. 於 www.ctfhc.org -

#8.Costco

Costco好市多線上購物提供手機、電視、數位家電、冰箱、家具、珠寶鑽石、咖啡、休閒零食、冷凍食品、飲料茶水、美食旅遊票券,線上獨家商品皆在Costco好市多線上購物。 於 www.costco.com.tw -

#9.歌詞- Café – Eddie Palmieri (艾迪帕米耶里)|MyMusic不只音樂

首頁 · Eddie Palmieri (艾迪帕米耶里) · Sugar Daddy; Café. Facebook 分享; 複製連結 ... 關於我們 · 服務條款 · 隱私權政策 · 合作夥伴 · 人才招募. 客服中心. 於 www.mymusic.net.tw -

#10.公开招募工具- 明日方舟WIKI_BWIKI

当职业需求包含高级资深干员,且招募时限为9小时时,招募必得6星干员 ... 安德切尔/ 芬/ 香草/ 翎羽/ 玫兰莎/ 米格鲁/ 克洛丝/ 炎熔/ 芙蓉/ 安赛尔/ 史都华德/ 梓兰/ ... 於 wiki.biligame.com -

#11.徵才活動倒數卡位信義房屋送3萬出國玩- 財經- 中時新聞網

信義房屋6/1辦「應屆畢業生徵才說明會」,瞄準雙北、桃園地區畢業生,參加者可獲個人職能分析適性測驗結果報告,還可抽最高3萬元海外旅遊金。 於 www.chinatimes.com -

#12.「50樓Cafe」海陸盛宴 - Mega 50餐飲及宴會

被譽為全台年終第一盛會的「2020新北歡樂耶誕城」,即日起至2021年1月3日盛大舉行,與耶誕城主場僅一街之隔的全國最高自助餐廳「50樓Café」(50F),也 ... 於 www.mega50.com.tw -

#13.米耶翻譯Mie Translation Services的檔案- Hahow 好學校

日文翻譯新手 · 米耶人才招募系統 · 米耶翻譯薪水 · 米耶fb · 米耶ptt · 米耶翻譯ptt · 米耶翻譯評價 · 米耶翻譯課程 · 米耶翻譯遊戲 · 米耶試譯 · 米 ... 於 jpworkingholiday.com -

#14.宏盛觀點

這座佔地5600平方米的建築充分體現了安徒生童話中的超凡脫俗,比地面低了三分之二,為大型樹木、草坪、箱形 ... 博耶(Anker Boye)表示:「該提案具有獨特的品質。 於 www.hsc.com.tw -

#15.ARTMU北醫藝術季(@tmuartfest) • Instagram photos and videos

第九屆人才招募報名表單二招訊息在這裡! ... 屆藝術季即將在2022年11月21日 · [第九屆北醫藝術季人才招募開跑囉! ... 《野台藝人曝光》 燈火明亮的北醫耶誕城大家手. 於 www.instagram.com -

#16.Jean-Bernard Pommier (波米耶)的歷年專輯與介紹 - KKBOX

精選Jean-Bernard Pommier (波米耶)歷年發表的專輯與單曲,快打開KKBOX 盡情收聽。 於 www.kkbox.com -

#17.人才招募| 買酒網MY9

MY9買酒網在2007年正式設立網路平台,並於2011年開始在台北市區各精華地段設立實體店面,至今已有11間銷售門市。我們致力於提供正確且專業的酒類知識,且所有商品均 ... 於 www.my9.com.tw -

#18.店家招牌3米高掉落! 轟然巨響嚇壞住戶:以為遭車子衝撞

而這起誇張的招牌掉落意外,11日晚間就發生在北捷芝山站的二號出口,福華路上的這間美式餐廳,雖然不是車輛衝撞店家,也沒有造成人員傷亡,但巨大的招牌卻 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#19.全台唯一! 夏慕尼台北中山北店辦伊比利私廚饗宴 - 王品集團

... 其牧場位於西班牙西北邊法定產區薩拉曼卡省的吉胡耶羅村,得天獨厚的 ... 清爽開胃;【伊比利火腿綜合生菜沙拉】則將傳統液體狀的巴薩米克醋, ... 於 www.wowprime.com -

#20.最新職缺徵才中- 米耶翻譯股份有限公司 - CakeResume

米耶 的優勢: 1. 專注於第一線譯者的人才招募與管理。從試譯到案件發放、譯稿Feedback、合作譯者專屬的免費線上課程等,譯者們一同提升譯文、一同成長。 於 www.cakeresume.com -

#21.米耶翻譯股份有限公司|最新徵才職缺 - 104人力銀行

米耶 翻譯是專業的日文翻譯公司,為顧客帶來最高效益與最佳品質是我們的目標。秉持著多項優勢,不僅是自身的. ... 米耶的優勢: 1. 專注於第一線譯者的人才招募與管理。 於 www.104.com.tw -

#22.天才的條件: 17位創作大師的天賦、激情與魔性

他常去找算命師直前他都經常去找占星師德拉哈耶夫人( Madame Delahaye ~幫他排 ... 還克服了無數問題才完成迪奧繼續招募員工,聘雇歐洲最傑出人才加入他的工作室這批 ... 於 books.google.com.tw -

#23.Virtual Maid Streamer Ramie - Steam

就在某一天,不知道為什麼,明明是虛擬世界居民的「天使拉米耶」,竟然越過了螢幕,出現在男主角面前…… ――和給予他人活力又善於照顧人的女僕Vtuber一起度過開心又色情的 ... 於 store.steampowered.com -

#24.ReachTalent 人才招募解決方案| Michael Page 米高蒲志

ReachTalent讓更多求職者看到工作信息,為企業招聘職位接觸最優秀的候選人。通過精準的數位廣告投放為企業快速地匹配到合適人才,提升招聘成效。 於 www.michaelpage.com.tw -

#25.聯繫我們_人才招募 - 聯合翻譯有限公司

人才招募. 聯合翻譯歡迎精通各國語言的優秀譯者! 專業翻譯人員需長期間之養成訓練,因此翻譯工作不適合短期臨時求職者。工作之本質為磨練外文能力為目的之即興求職者 ... 於 www.trsunited.com -

#26.公司相關- 客服中心委外&服務外包 - 程曦資訊

橘色電商現在持續擴大 招募 客服人員 耶 ! 還在猶豫是否想加入客服領域的你,趕緊先來看看我們的徵才影片喔! 閱讀全文. 於 www.chainsea.com.tw -

#27.米耶瑞詡家族尼加拉瓜低溫厭氧日曬淺焙咖啡豆50g - Pinkoi

免運優惠來囉!新會員7 天內於Pinkoi APP 下單Pinkoi 幫你付運費,最高可折運費NT$ 100(需使用APP 下單); 【回家過中秋】 8/2 - 9/12 精選品牌滿NT$999 台灣免運! 於 www.pinkoi.com -

#28.活動記事 - 米特薩克斯風重奏團

2020.06 薩氏風情・米特薩克斯風四重奏沙龍音樂會 · 2020.06 吹響夏樂・米特午間沙龍音樂會 ... 2019.12 Merry X'mas 耶誕奇幻旅程・耶誕老公公大遊行 ... 於 www.mit-sax.com -

#29.最新消息| 文基會06/04(六)~06/10(五)一週藝文活動看板

桑德琳・德米耶是來自法國的藝術家,畢業於法國國家美術學院及法國土魯斯第二大學哲學系,透過數位科技以及虛擬實境(virtual reality)的技術探索後 ... 於 www.tcf.taipei -

#30.2022米耶人才招募-大學國高中升學考試資訊

2022米耶人才招募-大學國高中升學,精選在PTT/MOBILE01/Dcard資訊討論,找米耶人才招募,米耶翻譯試譯,米耶人才招募,翻譯課程推薦在Facebook社群討論 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#31.茶品糖量表 - 麻古茶坊

人才招募 · 加盟申請 · 檔案下載. 麻古茶坊. Copyright © 2022 麻古茶坊 - All Rights Reserved. Designed by summer code. 找門市 ... 於 www.maculife.com.tw -

#32.香港繁體改寫人員- 米耶翻譯股份有限公司- CakeResume

秉持著多項優勢,不僅是自身的驕傲,更盼能為顧客的發展提供強力後盾。 米耶的優勢:1.專注於第一線譯者的人才招募與管理。 從試譯到案件發放、譯稿 ... 於 1minute4health.com -

#33.MOS BURGER|摩斯漢堡歡迎您

摩斯漢堡提醒您,防止新型態詐騙,呼籲提高警覺防詐騙!! 【新聞稿】 品嚐北海道頂級美味免出國摩斯漢堡推北海道七星米新品全新上市 ... 於 www.mos.com.tw -

#34.米耶翻譯人才管理專員招募中... - Facebook

米耶 翻譯人才管理專員招募中【工作內容】 .外部譯者招募:試譯稿& 譯者管理.外部譯者品質管理:譯者反饋、品質變動的掌握.資訊共享:與業務&PM共享譯者擅長項目. 於 zh-tw.facebook.com -

#35.米耶翻譯試譯、萬象翻譯、翻譯社工作在PTT/mobile01評價與 ...

米耶 翻譯股份有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:日文總務行政人員面試、短期日翻中校...,【徵才 ... 於 bank.reviewiki.com -

#36.椰汁西米露- 精選食譜 - 小磨坊

椰子含有豐富的油脂,其椰子油香氣濃郁,因此甜品舀起有濃濃椰奶香,送入冰箱冰冰涼涼的,搭配西米露咕嚕咕嚕喝下,讓人忍不住一口接著一口呢! 於 www.tomax.com.tw -

#37.台北遠東通訊園區

本公司在此嚴正聲明:本公司均透過正式求職管道:如104人力銀行、校園徵才等方式進行人才招募,絕不會以非正式管道或通訊軟體等方式進行招募相關作業,更不會要求求職者支付 ... 於 www.tpark.com.tw -

#38.好茶介紹 - TEA TOP第一味

青茶的底蘊配上三種料(珍珠、椰果、茶凍),清爽不膩口,豐富不無聊! 清茶3Q. 紫芋西米露. 於 www.teatop.com.tw -

#39.可樂米國際有限公司|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

可樂米國際有限公司| 可樂米國際有限公司創立於2015年,為集團旗下子公司,於大陸內地自有工廠生產各種布包類商品 (本集團旗下有經營多年建築事務所(由專業建築師 ... 於 www.1111.com.tw -

#40.那是誰賣大潤發?解密潤泰戰友、超低調法國百年豪門:穆里耶 ...

此外,台灣父母非常熟悉的平價運動用品通路迪卡儂(Decathlon),實為傑拉德表親米歇爾(Michel Leclercq)創立,米歇爾一家與穆里耶家族各持股約4成。 於 www.storm.mg -

#41.人才招募| 米耶翻譯Mie Translation Services|專業日文翻譯公司

人才招募. 【急徵】遊戲本地化內勤日文業務人員想接觸第一手的遊戲文本嗎? 歡迎喜愛遊戲以及享受溝通協調過程的人才加入我們!詳情. 合作譯者; 正職員工. 米耶翻譯 ... 於 taiwantranslation.com -

#42.北台中家扶中心

人才招募 : 人才招募. 機構實習: 宗旨 實習人員資格與實習時間 申請方式與名額 實習 ... 2022 / 04 / 25愛心米降落 ... 2019 / 12 / 23六寶國小✖ 師生捐贈耶誕禮物 . 於 www.ccf.org.tw -

#43.2022金馬經典影展 影癡套組搶先開賣 - 臺中市影視發展基金會

薇拉齊蒂洛瓦Věra Chytilová、耶若米伊里敘Jaromil Jireš ·《一個都不能走》(The Party and the Guests, 1966),導演:楊南曼奇Jan Němec 於 www.tfdf.org.tw -

#44.主題建案 - 德築集團

築米美學生活村壯圍 ... 微風吹起稻浪,藍天綠地都是我家。 德築-DEZU-project-Zuyin-architecture ... 於 dezu.group -

#45.米耶翻譯評價 - 軟體兄弟

立刻匿名加入比薪水,查看最新一筆薪水情報【日文業務專員】 ... ,【徵才職缺】日文總務行政人員、兼職日中遊戲中文化翻譯人員、香港繁體改寫人員【公司簡介】10 個工作職 ... 於 softwarebrother.com -

#46.數萬俄軍倉皇奔逃丟失9千平方公里佔領區105名俄國議員聯署 ...

9月8日,聖彼得堡斯莫爾寧斯科耶區是普丁童年生長的地方,但是該地區的議員帕柳 ... 然而,米舒斯京不被看成普丁的人馬,也不是可信賴的總統候選人。 於 www.cmmedia.com.tw -

#47.推廣軍事體驗深耕全民國防 - 青年日報

人才招募 宣導攤位,隨時可見家長帶著孩子排隊. 等候體驗的手榴彈投擲、無人機模擬飛行、 ... 總部從馬拉哇撤到利比亞的提米米途 ... 勒斯坦英軍第7 師師長,並兼任耶路. 於 www.ydn.com.tw -

#48.《极限挑战》杨超越玩大摆锤,一边否定一边努力 - 网易

极限挑战:贾乃亮化身“人才招募”小能手,定制化金句逗笑众人 ... 马特乌斯选德国世界杯26人名单:诺伊尔穆勒领衔,阿德耶米在列 ... 於 www.163.com -

#49.咖啡手搖「開工優惠」:星巴克、五桐號買一送一,7-11

麻古茶坊「開工優惠」:麻古推新品「抹茶拿鐵、抹茶提拉米蘇2.0」 ... 優惠不可併用、外送平台不適用,一次就可獲得二款想喝的飲品,真的很超值耶! 於 www.beauty321.com -

#50.社會公益- 社會參與- 企業社會責任 - 士林電機

每年固定舉辦耶誕節「圓夢活動」,協助弱勢孩童達成願望;對於日本311天災也於第一 ... 今年的受贈社福單位有新竹家扶中心、向陽學園、米可之家、藍天家園等十一個,每 ... 於 en.seec.com.tw -

#51.極限返航 - Google 圖書結果

我們會失去這個節骨眼上最需要的人才資源。 ... 我就會招募其他人,但現在只有你。 ... 奈米針筒基本上就是極細的針具,針尖又小又鋒利,可以用來歡刺微生物,從這些小傢伙 ... 於 books.google.com.tw -

#52.敏實科大x桃竹苗分署校園就博會媒合學子畢業即就業無 ... - 勁報

【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】 敏實科技大學今(5/4)日舉辦2022「敏職薪星.實破天驚」校園徵才博覽會,由教育部與勞動部指導,敏實科技大學身心健康 ... 於 twpowernews.com -

#53.ONE PIECE海賊列表- 维基百科,自由的百科全书

ONE PIECE海賊列表列出並說明曾在漫畫《航海王》的海賊,其他角色請參考ONE PIECE角色列表。 擔當聲優配音排列順序為:日語配音(日本);華語配音(台灣);粵語 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#54.台積電新廠即將問世!美國人才有多荒?他驚吐5位數 - 奇摩股市

... 萬片的5奈米製程晶片,並創造2000個工作機會,但《日經亞洲》曾報導,台積電在美國遭遇艱鉅的人才招募戰,對手則是同於亞利桑那州設廠的英特爾。 於 tw.stock.yahoo.com -

#56.養到不驚喜包!中分萌貓1年來「都長一樣」 娃娃臉變寬融化萬人

恭喜養到不驚喜包!馬來西亞飼主Ace Honey日前分享愛貓「囦囦」的成長對比照,只見這1年來,牠除了眼睛從藍灰色變橘色,還有「娃娃臉」變寬一些外, ... 於 pets.ettoday.net -

#57.米耶翻譯股份有限公司 - YouTube

【歡迎加入我們!】Working at Mie Translation Services | 米耶 翻譯股份有限公司 ... Working at 米耶 翻譯~ 米耶 熱情邀請你的加入! 帶你瞭解翻譯公司有 ... 於 www.youtube.com -

#58.[跳槽必備] 台灣獵頭公司排行 - Gavin - Medium

2009年於台灣成立,提供中高階主管獵才、正職人員招募、人力派遣等服務,在香港及上海有服務據點。官網提供代徵職缺搜尋及上傳履歷功能,看到有興趣的職缺可自行上傳履歷。 於 gavinchang.medium.com -

#59.天母圓環魯肉飯 - Boxing gala

國軍北區人才招募中心. ... 口感紮實的燉飯用米怎麼在醬汁裡浸泡都不會軟爛難入口,其中穿插鮮甜q彈的海鮮,配上薑黃醬的辛香味,多層次味覺、口感的 ... 於 boxing-gala.ch