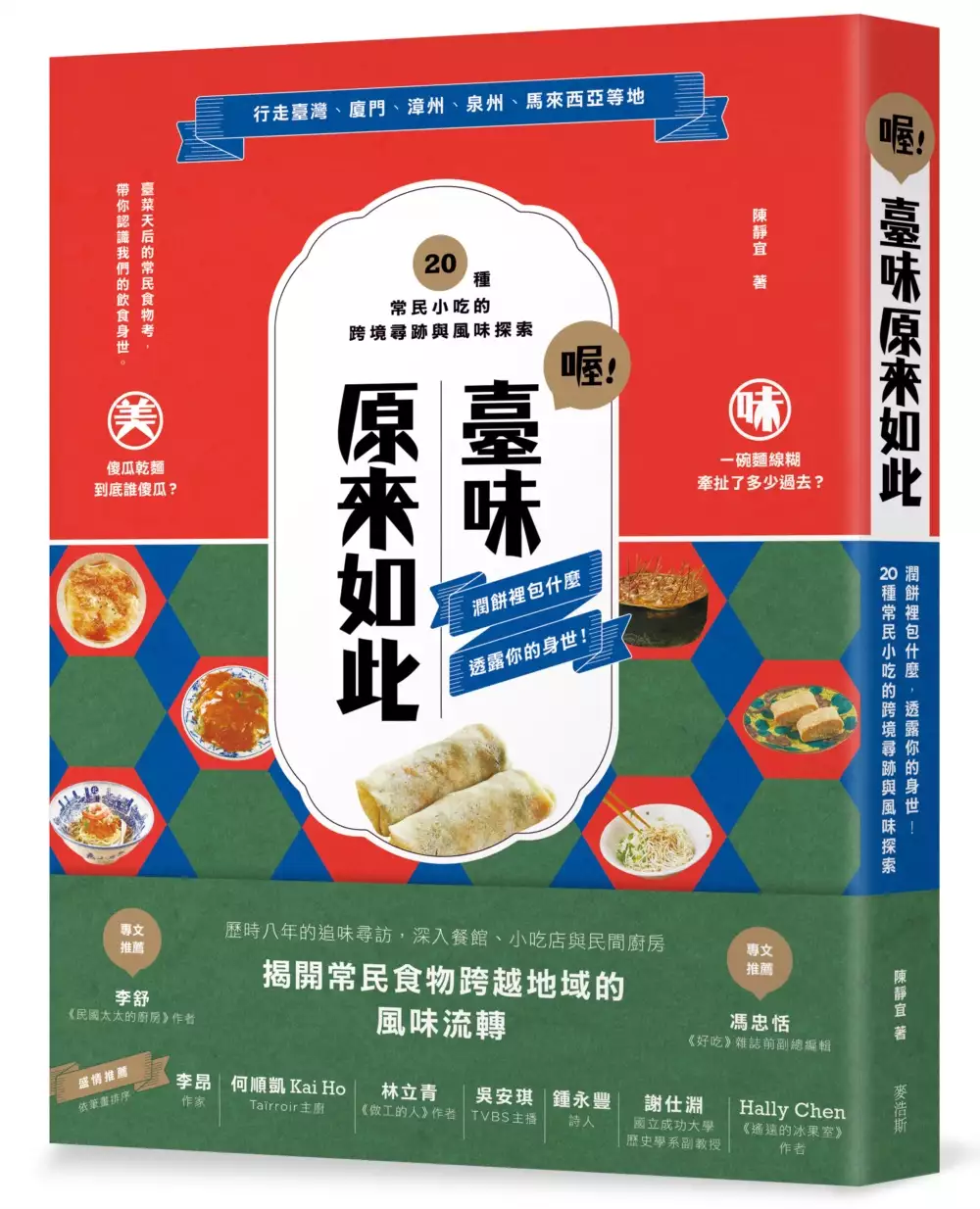

籍貫 查詢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳靜宜寫的 喔!臺味原來如此:潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索 和李明洲的 公寓大廈管理條例問與答都 可以從中找到所需的評價。

另外網站戶籍法 - 全國法規資料庫也說明:歡迎使用全國法規資料庫網站,本網站提供各界經由網際網路單一窗口簡單、方便、公開查詢法規資料及各機關法規網站,以達有效管理及公開法令資訊,建構法治社會之目標。

這兩本書分別來自麥浩斯 和新學林所出版 。

國立中山大學 中國文學系研究所 蔡振念所指導 盧奕鈞的 蔡獻臣詩注及研究 (2020),提出籍貫 查詢關鍵因素是什麼,來自於蔡獻臣、清白堂稿、金門進士、閩學、明代文學。

而第二篇論文國立臺中教育大學 區域與社會發展學系國民小學教師在職進修教學碩士學位班 許世融所指導 沈明錦的 中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003) (2019),提出因為有 在地史、臺灣省政府、中興新村、中興第一國民學校、光華國小的重點而找出了 籍貫 查詢的解答。

最後網站祖籍查詢則補充:臺灣人的祖籍與姓氏分佈– 臺灣史地/ 文化,可查直系雙方三代以內的資料。. (若要查三代以上, 中和,其先祖即來自安溪大平。 如何到戶政事務所查詢祖先戶籍資料 · DOC ...

喔!臺味原來如此:潤餅裡包什麼,透露你的身世!20種常民小吃的跨境尋跡與風味探索

為了解決籍貫 查詢 的問題,作者陳靜宜 這樣論述:

|臺菜天后的常民食物考| 跟著作者的偵探腳步, 行走臺灣、廈門、漳州、泉州、馬來西亞等地, 歷時八年的追味尋訪,深入餐館、小吃店與民間廚房, 揭開常民食物跨越地域的風味流轉。 「雞卷」,是源自形狀還是餡料命名? 臺灣擔仔麵、廈門蝦麵、檳城福建麵,原來是三胞胎? 從你家的潤餅包什麼配料,竟能窺見身世與家世? 豆花、蚵仔煎、鼎邊趖、牛肉麵、薑母鴨……這些我們再熟悉不過的日常菜色,是不是常常吃其然卻不知所以然?不確定它的身世、來源、講究、變遷,也不確定它是臺灣在地口味,還是由過往各處移民所帶來的融合風景? 一

捲潤餅就像沒有文字的族譜,你家的潤餅會放燉高麗菜嗎?那麼可能與廈門有關聯;如果放大量豆芽菜,也許就跟福州有淵源;或者胡蘿蔔絲為家中潤餅必備,家族可能有人來自泉州。你從哪裡來?咬一口潤餅就知道了。 「傻瓜乾麵」也稱作福州乾麵,從地名證實了乾麵的出生地。究竟福州乾麵是如何變成傻瓜乾麵的呢?走一遭福州原鄉找答案,結果發現在地竟還有三乾! 臺灣食物的來由,與時空脈絡交織,更與過往華人的遷徙密不可分。作者帶著高度熱情,如同食物偵探循線追蹤,走訪臺灣、廈門、福州、漳州、泉州、檳城⋯⋯,細察常民飲食是如何順應當地民情,展現不同變化與吃法?風土滋味又怎麼融合翻轉?比對當地民間生

活,發掘更多風味之後的豐盛風景。 藉由她的發現,讓我們看見食物背後隱形之線。下一次當這些美食入口時,除了滿足口腹之慾,對於食物,定能有更豐富的理解。 本書特色 ✦ 臺味小吃的飲食身世,原來如此 麵線糊分糊派與清派?光餅裡夾什麼?沙茶醬有多少版本?一樣食物,從臺灣、福建、廣東到馬來西亞,有更多你可能不知道的精彩面貌。 ✦ 歷時八年親身走訪,跨越地域的風味追尋 實地走訪超過150個道地店家,橫跨5000公里以上的飲食路徑,探查食物在各地呈現的不同風味與含義,由此展開精彩的跨境風味大觀。 ✦ 來一趟紙上的食物旅程,過足飲食閱讀癮 跟著作者腳步探查美味文化路徑,是一場滋味萬千的跨境

之旅!經由活潑的圖文言述,兼具知識性與趣味性。 資深飲食主編齊力推薦 「得知靜宜決定在疫情期間寫一本台灣食物與中國閩南原鄉關聯的書,在如今的大環境下,她有勇氣,有毅力,有恆心,來寫這樣的選題,可謂大功德。」 ──李舒 《民國太太的廚房》作者 「靜宜以她十多年來飲食報導的敏感度與精準性,採訪考察、閱讀文獻,編織出食物的移民軌跡與後續變遷,且知道得越多她越謙卑,遂更一步一腳印的實際走踏,把在網路上查詢不到的相互關係與比對整理起來,讓人看得直呼過癮。」 ──馮忠恬 《好吃》雜誌前副總編輯 盛情推薦 李昂 / 作家 何順凱 Kai Ho / Taïrroir主廚 林立青 / 《做工的人》作

者 吳安琪 / TVBS主播 謝仕淵 / 國立成功大學歷史學系副教授 鍾永豐 / 詩人 Hally Chen / 《遙遠的冰果室》作者

蔡獻臣詩注及研究

為了解決籍貫 查詢 的問題,作者盧奕鈞 這樣論述:

明代金門瓊林有蔡貴易、蔡獻臣父子,二人皆進士,且官至朝廷要宦,蔡貴易是瓊林第一個進士,官至浙江按察使,為官清廉有政聲。據《金門縣志》載,蔡貴易「居家不畜媵妾、不溷官府,敦宗族、和鄉里,訓後進以惜福,做人為先,易簀之日,囊蓄蕭然,蘇濬顔其堂曰:『清白』。」 故蔡貴易之文集以《清白堂詩文集》命名,惜亡佚。蔡獻臣將文集命名為《清白堂稿》,以示自己不忘父訓,承襲「清白」之家風。蔡獻臣個性耿介,學問淵博,在官場上有許多莫逆之交,不過也容易得罪小人,故而一生都在朝野之間反覆來回,最終官至光祿寺少卿,看不慣宦官弄權才選擇退休。蔡獻臣立朝敢於諫言,處事秉公正直,任官時鞠躬盡瘁,因此頗受皇帝青睞,傳說蔡獻臣

的家鄉「瓊林 」之名,是明熹宗詢問蔡獻臣籍貫時,親口御賜之里名,賞識之情,可見一斑。本文旨在校注蔡獻臣的文集──《清白堂稿》中的詩作,古人以文言寫詩作文,今人讀之不易,尤其是有格律限制的古體、近體詩,寥寥數十字,其中包含人名、地名、典故、時事等,諸多需要查詢才能知意的條目。此外,蔡獻臣的詩作,極具史料價值,甚至遠高於文學價值。蔡獻臣一生心懷國家大事,而明代以四書五經為骨幹的科舉取士體例「制義文(八股文)」,在他的眼中,才是經世濟民的文體,故蔡獻臣琢磨最多,也寫得最好的是制義文,至於詩體,只是他在閒暇之餘,用以記錄生活的隨筆,以及官場上的應酬工具。不過,也正因為蔡獻臣有許多應酬的詩作,其中記錄了

諸多人名,不少是生平亡佚或不全者,透過《清白堂稿》中的記載,得以補足史料的缺失,此即蔡獻臣詩最重要的價值。筆者將每首詩中的艱難字詞、專有名詞詳細注釋,並在詩作下方加案語,用以繫年及列舉蔡獻臣當時的官職與生平經歷,使讀者了解該詩的創作背景,希望通過本文,得以幫助往後研究蔡詩者,省去諸多繁瑣的查詢工作,並能清楚迅速地掌握蔡獻臣詩作的主旨與內容,由此展開更深入的研究。本文的第一章是「緒論」,分為三節,第一節說明本論文之研究動機與目的。第二節回顧前輩學者們研究蔡獻臣詩作的相關著述,並討論本文對目前蔡獻臣詩作研究可以補充之處,前輩們多從整體詩風的觀點去討論蔡詩,故此節也整理並略述蔡詩的特色。第三節是研究

方法與困難,蔡獻臣的《清白堂稿》創作年代距今約四百年,其中所提及之人名,雖有填補史料空缺者,然,更多的是仍舊不知其身分之人,這是史料不足的限制。此外,在注釋工作上也碰到原抄本訛誤、無法辨別等內容,也逐一列在此節。第二章、第三章是「《清白堂稿》卷(上)、卷(下)詩注」,《清白堂稿》卷十二──詩卷,分為上下兩卷,共五百九十七首詩,上卷計有:四言古詩六首、五言古詩五十三首、七言古詩四十六首、五言律詩一百一十三首、五言排律一首。下卷計有:七言律詩二百三十五首、七言排律一首、五言絕句二十九首、六言絕句一首、七言絕句一百一十二首。此外,在張燮《霏雲居續集》卷六又找到一首《清白堂稿》未收的佚詩,故總共有五百

九十八首。筆者加注的內容有「艱難字詞」與「專有名詞」兩類,艱難字詞包括冷僻用典,或有多重意思,易混淆之典故。專有名詞分為「人名」與「地名」,蔡獻臣的詩作,應酬詩占了大半,詩中提及非常多人名,筆者將可考者一一詳註,生平亡佚者亦標明不詳,有待往後學者研究。此外,蔡獻臣生平多次往來官場與鄉野,辭官時他大多返回同安故居,往返途中的詩作有許多官道、關口、山川河流之名,筆者亦注釋之。第四章「結論」,分為三節,第一節總結校注過程中遇到的問題與解決方法,校注方法選擇、史料缺失問題等。第二節闡述蔡獻臣詩作的價值及需要校注的原因。第三節敘述本文研究內容的未來展望,以供往後研究者參考。

公寓大廈管理條例問與答

為了解決籍貫 查詢 的問題,作者李明洲 這樣論述:

本書特色 李明洲律師基於公寓大廈法律諮詢經驗,自其判解彙編、逐條釋義等研究所得中,摘錄常見法律問題及重要基本概念共1300餘則,並增加新近實務見解,重新編寫而成。本書對於「管理費收取標準與催繳」、「住戶專有部分、共用部分之使用權益及限制」、「區分所有權人會議之召集、出席及決議」、「管理委員選任、解任、權限及代理」、「管理委員會法律地位與職權行使」、「管理維護公司及保全公司立約與履約爭議」、「公共設施點交」等常見問題,以判解函釋為依據,逐一詳加解答。本書編輯「問題綱要目錄」,便利讀者搜尋;為公寓大廈住戶、管理委員會、總幹事必備,最詳實之公寓大廈問答集。

中興新村與光華國小的創建及發展(1957-2003)

為了解決籍貫 查詢 的問題,作者沈明錦 這樣論述:

原位於臺北市的臺灣省政府成立於1947年,但因中央政府第二次國共內戰失利,於1949年同樣遷往臺北,造成中央政府與地方省會同處一地,予人辦公空間擁擠與行政轄區重疊印象,加上1955年大陸東南沿海戰事緊張,國軍自大陳島撤退,催化省府搬遷的急迫性,依中央政府防空疏散命令緊急尋覓適合地點。經中部各縣市多方爭取下,最終以戰略防空、交通及顧及生產力等需求,擇定南投市北邊舊名營盤口八十公頃,靠近大虎山平原地帶,臺灣西部晚期開發旱作土地,命名「中興新村」,作為主要疏散地點。 1957年7月進駐的省府員工須面對缺水、缺購物地點、蚊蟲眾多、道路不平等惡劣環境,對比原臺北舒適環境,有人望之卻步,選

擇暫留臺北或直接轉業。省政府為在最短時間內完成疏散工作,一方面以行政手段強制命令限期搬遷,一方面加緊腳步改善中興新村基礎建設、衛生條件、娛樂設施,並加發津貼鼓勵員工遷移。為滿足大舉遷來省府員工子弟教育需求,1957年原名中興第一國民學校的光華國小,在省府經費挹注及省政光環下建立。建校初期雖有校舍不足、校地起伏等難題,但以鋼筋水泥加強磚造瓦頂建築等新穎設備,魏校長所帶領經嚴格聘任標準的師資,加諸高水平的省府員工子弟就讀,創校不久即以優異教學表現縱橫教育界,成為國內外教育界人士觀摩取經對象。在配合省府的各項大型活動、教學演示、藝文表演及參觀需求下,使中興第一國民學校成為省政府最佳的合作夥伴與支持後

盾。 省府員工子弟學校在畢業學籍檔案及教師人事檔案中得到印證,畢業生家長職業別以公務人員佔多數,教師、學生籍貫外省籍的比例也偏高,初期教師與學生均住在學校周圍,呈現特殊地域性省政文化。但隨著1998年省府組織虛級化、1999年921大地震及社會大環境變遷,光華國小學生來源改變,不僅家長商業職業比增多,學生學區範圍也逐漸擴大,跨學區就讀已成為光華常態。退去省府光環的光華國小,將以省府遺留的自然生態、街廓及文史遺跡,接續未完成的「中興新村學」。

籍貫 查詢的網路口碑排行榜

-

#1.網路預約戶政登記服務- 查詢及取消

網路預約查詢及取消. 1. 輸入身分確認資料. *1. 國民身分證統一編號:. 於 www.ris.gov.tw -

#2.申訴就業歧視 - 新北勞動雲

就業服務法第5條第1項明定:為保障國民就業機會平等,雇主對求職人或所僱用員工,不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、 ... 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#3.戶籍法 - 全國法規資料庫

歡迎使用全國法規資料庫網站,本網站提供各界經由網際網路單一窗口簡單、方便、公開查詢法規資料及各機關法規網站,以達有效管理及公開法令資訊,建構法治社會之目標。 於 law.moj.gov.tw -

#4.祖籍查詢

臺灣人的祖籍與姓氏分佈– 臺灣史地/ 文化,可查直系雙方三代以內的資料。. (若要查三代以上, 中和,其先祖即來自安溪大平。 如何到戶政事務所查詢祖先戶籍資料 · DOC ... 於 www.elcaugfic.co -

#6.怎麼根據身份證號碼查詢籍貫? - 劇多

2、接著我們將花名冊裡姓名身份證號的資訊錄入軟體,並預留好籍貫列。然後在籍貫輸入公式=VLOOKUP(LEFT(B3,2),身份證籍貫程式碼表!A1:B22,2,0)。這個公式 ... 於 www.juduo.cc -

#8.新編人力資源管理 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

( 3 )為各級管理人員提供查詢、打印和顯示人力資源信息的終端設備。 ... ( D 自然狀況,如性別、年齡、民族、籍貫、體重、健康情況等; ( 2 )知識狀況,如文化程度、專業、 ... 於 books.google.com.tw -

#9.高中歷史答題規律 - kks資訊網

在這份「紅諭」中,會寫明知縣的姓名、籍貫、年齡以及長相等基本特徵, ... 提交申請並上傳電子版申請資料,在平台中即時查詢受理和審批結果信息。 於 newskks.com -

#10.原住民身分法第4條函釋-台(九十)原民企字第9014311號函

原住民族委員會logo:回主管法規查詢系統首頁 ... 身分,故籍貫變更後,其原住民身分不喪失。 ... 「山地女子與平地男子結婚,其籍貫已變更為夫本籍, 於 law.cip.gov.tw -

#11.網站成果資源:國史館-人名權威查詢系統

讀者可透過「簡易查詢」、「進階查詢」、「瀏覽查詢」3種查詢方式,查得每筆人名資料之姓名、籍貫、生卒年、專長、異名、傳略、學歷、經歷、作品等項目。 於 digitalarchives.tw -

#12.籍貫是什麼意思?籍貫跟戶口所在地有什麼區別? - 每日頭條

延伸文章資訊 · 1. 籍貫_查詢 · 2. 我的籍貫是什麼真的搞不懂| Yahoo奇摩知識+ · 3. 籍貫- 教育百科 · 4. 你能弄清楚籍貫是什麼嗎? - 每日頭條 · 5. 籍貫是什麼意思?籍貫跟 ... 於 historyslice.com -

#13.籍贯代码怎么查_百度知道

籍贯 代码怎么查 · 1、百度搜索打开民政部找到全国行政区划信息查询平台。 · 2、在【省、市、县】等行政区选择自己想要查询的户口所在地。 · 3、点击查询,拉 ... 於 zhidao.baidu.com -

#14.黃成智反23條反林鄭連任冀白鴿黨支持 - 信報

下一篇:, 籍貫,向心教育的開始 ... 信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報. 於 www1.hkej.com -

#15.Excel根据身份证号查询籍贯_腾讯视频

办公技巧:Excel使用vlookup函数,根据身份证号查询籍贯. 於 v.qq.com -

#16.《中华人民共和国居民身份证》查询系统

身份证查询,系统. ... 居民身份证号码查询系统. 请输入您要查询的身份证号. 本查询完全免费,且不涉及公民隐私。 查询结果仅供参考,不作法定证明使用。 於 www.dffyw.com -

#17.同籍貫的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

查詢. 同籍貫的相似詞. 同籍 同姓同名 同鄉組織 同名者 同鄉 同姓 不同籍貫 縣籍 交往密切 互通聲氣 文化相同 同名之人 同一行業 同聲相求 楊姓名人 所在多有 區聲白 ... 於 kmcha.com -

#18.籍貫查詢 - 工商筆記本

台灣省, 台南市. 詳情» · 籍貫_查詢- YDU Portal. 籍貫. 籍貫(省), 籍貫(縣/市). 於 notebz.com -

#19.歷史異動條文 - 勞動部勞動法令查詢系統

工廠應備工人名冊,登記關於工人之左列事項,並申報主管機關備案: 一、姓名、性別、年齡、籍貫、住址。 二、入廠年、月。 三、工作類別、時間及報酬。 四、工人體格。 於 laws.mol.gov.tw -

#20.關於籍貫出生地- PCDVD數位科技討論區

記得以前身份証上登記的是籍貫,後來改生出地, 身份証字號開頭的字母是依照登記的戶口所在地來區分。 若有人問你是哪裡人?! 若你在台中出生台北長大, ... 於 pcdvd.com.tw -

#21.【似】籍貫搜尋結果- 教育百科

排序方式: 關鍵字 | 搜尋次數 | 關聯性. ::: 你是不是要搜尋以下結果. 本籍. 瀏覽人次:401 收藏人次:0. 【似】籍貫、原籍. 曾經查過此詞彙的人也經常查詢以下字詞:. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#22.尋人服務 - 國軍退除役官兵輔導委員會

(一)申請人應將被查詢之退除役官兵姓名、出生地(籍貫)、年齡、軍種、軍階或其他等資料,填具「尋人申請單」等據以辦理,以電話或傳真查詢者不受理。 於 www.vac.gov.tw -

#23.《外參》第61期: 習溫賈王造就中國首富? 王健林成就新四大家族?

... 《永年人》主編查詢,他說走訪永年在京人士時,也沒有收到過關於王少軍將軍信息材料。 ... 現在看來,或許王少軍籍貫雖是永年人,但並未在永年長期居住;或因工作特殊, ... 於 books.google.com.tw -

#24.洗米華案|澳門賭廳起家戀MandyLieu受矚目 - 頭條日報

現年四十七歲、綽號「洗米華」的周焯華,籍貫為廣東肇慶,於澳門成長,九 ... 首宗查詢簽署效忠聲明後遭勒令退休個案前助理稅務主任提覆核挑戰公務員 ... 於 hd.stheadline.com -

#25.籍貫台灣 - 台灣商業櫃台

籍貫 _查詢. 籍貫. 籍貫(省), 籍貫(縣/市). 台灣省, 宜蘭市. 台灣省, 宜蘭縣. 台灣省, 花蓮縣. 台灣省, 金門縣. 台灣省, 南投市. 台灣省, 南投縣. 台灣省, 屏東縣. 於 bizdatatw.com -

#26.查詢/變更/取消預約 - 外交部領事事務局全球資訊網

查詢 /變更/取消預約. 必填 身分證字號. 必填 電子郵件. 於 www.boca.gov.tw -

#27.本籍的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

祖先或自己原來的籍貫。 例:他的本籍是廣東潮州。 祖先或自己原來生長的籍貫。也稱為「籍貫」。 籍貫的定義正在發生演變. 中國古代所謂籍貫通常指父親與祖父的長居地, ... 於 dictionary.chienwen.net -

#28.法規查詢結果- 歷史法規 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局

現在位置:法規查詢結果 ... 三、各職員姓名、籍貫清冊。 四、執照費。 前項未收之股款,應自核准登記 ... 前項董事、監察人姓名、籍貫,應由地方官署轉報財政部備案。 於 law.banking.gov.tw -

#29.身分證字號由來@ 小小一隅 - 隨意窩

例如父母親籍貫是台北市、戶籍地在台中縣,而孩子在台北市出生,為孩子申報戶口時,這孩子的身分證英文字號一定是“ L ”( 與籍貫無關), ... eTag帳戶查詢 於 blog.xuite.net -

#30.法規名稱 - 證券暨期貨法令判解查詢系統

... 許可: 一、銀行之種類、名稱及其公司組織之種類。 二、資本總額。 三、營業計畫。 四、本行及分支機構所在地。 五、發起人姓名、籍貫、住居所、履歷及認股金額。 於 www.selaw.com.tw -

#31.籍貫 - 查詢結果

你查詢的「籍貫」,目前尚未分析其詞義,以下以模糊查詢給予參考. 你查詢的「籍貫」,其資訊如下:. 以下是「籍」的相關詞,請點選以下詞彙來觀看詞義區分結果 ... 於 cwn.ling.sinica.edu.tw -

#32.人口統計- 屏東市戶政事務所

規費收據無紙化查詢. ::: 人口統計. Line · Facebook; 列印. 首頁 · 人口統計 · 每月現住人口數 · 現住原住民人口數 · 每月戶數與戶籍動態登記統計表. 於 www.pthg.gov.tw -

#33.[問題] 有人在行政中心調過祖籍資料嗎- 看板Neihu

各位板友好我明天想去行政中心調祖籍資料但不太清楚在哪個窗口幾樓請問有朋友辦過的可以分享一下嗎? 大概就是想知道自己的祖先(三代)的戶籍謄本. 於 www.ptt.cc -

#34.學生專區| 學生成績/缺曠查詢 - 小港高中

學生專區| 學生成績/缺曠查詢| 學生專區. ... 高三學生調查問卷 · 高一籍貫資料調查 · 學雜費收費明細表 · 學生成績/缺曠課查詢 · 台灣銀行學雜費入口網 · 學生成績/缺 ... 於 www.hkhs.kh.edu.tw -

#35.資料查詢

純文字版. A-AA+. 簡 PT EN 用戶登入. Toggle navigation. 主頁 · 關於我們 · 最新動態 · 通告 · 職能及職責 · 組織架構 · 法律法規 · 指引 ... 於 www.dsedt.gov.mo -

#36.中國歷代人物傳記資料庫(CBDB)

下圖是CBDB 中已知籍貫的190,000 歷史人物的地理分佈圖: 中國歷代人物傳記資料庫之始祖為郝若貝教授(Robert M. Hartwell)(1932 – 1996)。郝若貝教授將本資料庫初版 ... 於 projects.iq.harvard.edu -

#37.線上服務 - 桃園區戶政事務所

國民身分證掛失及撤銷掛失申請 · 國民身分證領補換資料查詢 · 旅外國人線上申請國籍證明 · 戶口名簿請領紀錄查詢 · 教育程度作業查詢 · 戶籍資料異動跨機關通報. 於 www.taoyuan-hro.tycg.gov.tw -

#38.以「雲端資料查詢及交換服務」查詢入出境資料 - 臺北市法規 ...

二、案經本部移民署上開106年9月22日書函略以,「出生地/籍貫」欄位資料不符部分,預計於106年10月完成修正。另預計於107年評估於雲端查詢作業增加「英文姓名+出生 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#39.《內幕》第77期: 決策層蔓延虛驕之氣 北大驚現實名大字報

後來的查找我主要是從網路查詢下手。 ... 我嘗試用籍貫、黃埔、姓氏為關鍵字搜索,終於在翻了無數屏以後有了突破:“畢福昌,祥五,23,山東夏津,山東夏津縣城北畢莊交”, ... 於 books.google.com.tw -

#40.監理服務網-首頁

選號及轉帳作業 · 交通違規查詢結果 · 汽燃費查詢及繳費 · 駕駛人及車輛資料查詢 · 號牌標售. 於 www.mvdis.gov.tw -

#41.法規內容-中等學校及國民小學教員學術研究獎勵辦法 - 教育部 ...

教育部logo:回主管法規查詢系統首頁. 主管法規查詢系統Laws and Regulations Retrieving ... 之教員姓名、年齡、籍貫、簡歷、擔任學科、研究工作及服務學校名稱等. 於 edu.law.moe.gov.tw -

#42.查詢結果

2.登記以備查考用的名冊、檔案。 戶籍、軍籍、學籍. 3.姓氏或血統的來源地。 本籍、籍貫、祖籍. 4.個人對國家、團體、組織等的隸屬關係。 國籍、會籍、黨籍. 於 stroke-order.learningweb.moe.edu.tw -

#43.作家瀏覽 - 當代客家文學史料系統

作家查詢 書刊查詢 · 名句查詢 · 文學獎查詢 · 照片查詢 手稿查詢 · 影音查詢 ... 本名:李遠 籍貫:福建省武平縣 ... 本名:王幼華 籍貫:山東省汶上縣. 於 lit.ncl.edu.tw -

#44.国内身份证号码查询归属地验证(免费查询) - IP查询

ip138身份证号码查询系统提供身份证号码查询,身份证查询系统,身份证号码和姓名,居民身份证号码大全,验证身份证真实性和照片对比。 於 qq.ip138.com -

#45.線上查詢 - 臺北市文山區戶政事務所

戶政電子收據查詢. 臺北市政府申請案件處理時限表. pdf(871.82 KB) · 臺北市大宗戶籍謄本作業各戶所收件處理狀況查詢 · 文山學區劃分一覽表(連結至文山區公所). 於 wshr.gov.taipei -

#46.世界上最大的家譜組織• FamilySearch

FamilySearch大量的家譜收藏或許能幫助您找到和您姓氏相關的家譜,進而找到您紀錄在家譜中的祖先和家人。 家族姓氏. 祖籍地. 於 www.familysearch.org -

#47.籍貫- 維基百科,自由的百科全書

提示:此條目的主題不是祖籍或戶籍。 籍貫的定義正在發生演變。中國古代所謂籍貫通常指父親與祖父的長居地,大至國或一級行政區,小 ... 於 zh.wikipedia.org -

#48.簡易查詢 - 台灣作家作品目錄資料庫

... 與價值,也具體呈現近一個世紀以來,臺灣現當代作家創作與出版的成果。 簡易查詢. 人名瀏覽 詳細查詢. 關 鍵 字:: (可用& , + , - ). 查詢欄位:: 作家 籍貫 於 db.nmtl.gov.tw -

#49.中國警察文件彙編2: 江蘇指揮中心 - Google 圖書結果

將“有證件人員”和“無證件人員”錄入方式合併,增加戶籍區劃、籍貫等檢索條件,方便民警快速查詢到涉警人員。 6、針對一警多派的警情,能在同一介面看到各個處警單位的處警 ... 於 books.google.com.tw -

#50.授權規定 - 中央銀行法令規章查詢系統

訂定時間:中華民國八十二年八月十一日. 修正時間:中華民國八十五年一月六日. 所有條文 編章節條文檢索 條號查詢 歷史沿革 規範基礎授權規定相關規定相關令函 ... 於 www.law.cbc.gov.tw -

#51.查詢系統 - 中華民國統計資訊網(專業人士)

Statistical Information Network of the Republic of China This website serves as a national statistical portal of the Republic of China. 於 www.stat.gov.tw -

#52.提供百家姓祖籍堂號以便祖先牌位及墓碑登號 - 許大方

提供百家姓祖籍堂號以便祖先牌位及墓碑登號(Ctrl+F)尋找. 姓氏. 堂號. 姓氏. 堂號. 姓氏. 堂號. 姓氏. 堂號. 姓氏. 堂號. 丁. 齊陽. 田. 雁門. 有. 東海. 孟. 於 www.nwet.com.tw -

#53.你的籍貫填錯了沒? - 每日頭條

01老祖宗的籍貫準確麼?《魏書·食貨志》:"自昔以來,諸州戶口,籍貫不實,包藏隱漏,廢公罔私。"古代安土重遷,對於戶籍管理和人口流動非常重視。 於 kknews.cc -

#54.聚珍臺灣- 【日本時代戶籍資料申請教學】... | Facebook

請問可以跨縣市查詢嗎? 如在台北查閲台中的日治時期的資料嗎? 1 年 檢舉. 張光璨, profile picture. 張光璨回覆了 · 2 則回覆. 於 zh-tw.facebook.com -

#55.各項獎助學金-109學年度第1學期台北市貴州同鄉會獎學金

個人借閱紀錄查詢, 另開新視窗. 電子資源整合查詢, ... 4、學生本人籍貫證明文件(例如:戶籍謄本、戶口名簿或請以手抄本戶籍謄本之父祖輩的籍貫作為祖籍依據) ... 於 night.csu.edu.tw -

#56.紀念尹珣若先生獎助學金詳細辦法 - 學生資訊系統

Scholarship Details. 東海大學; 資訊查詢; 獎助學金; 110學年度上學期獎助學金詳細辦法 ... 山東省籍之中文系、歷史系在學學生(請附籍貫證明) 3. 於 fsis.thu.edu.tw -

#57.「籍貫」的簡體字查詢·繁簡轉換

繁簡對照, 繁體字/ 正體字, 簡體字. 字形, 籍貫, 籍贯. 怎麼讀, ㄐ丨ˊ ㄍㄨㄢˋ, jíɡuàn. 「籍貫」繁簡字形對比. 繁簡字形對照, 繁體(正體)字形, 簡體字形. 於 convert.tw -

#58.會員中心- 台灣大哥大| Open Possible 能所不能

智能續約New · 月租型– 依我的預算 · 預付型– 網路儲值 · 訂單查詢. 產品資費. 5G專區. 月租型. 預付卡. 好速專案. Disney+. Apple Music. GeForce NOW. 電競遊戲. 於 member.taiwanmobile.com -

#59.保險業管理辦法-歷史條文 - 保險相關法規查詢系統

保險業申請營業登記發給營業執照時,應具備左列文件及費用: 一股東或社員、籍貫、住所清冊。 二股東或社員已交、未交資本、社股及基金數目清冊。 三創立會議事錄。 於 law.lia-roc.org.tw -

#60.日據時期與戶籍用語 - 新竹市東區戶政事務所

因工作站人力不足,查詢戶政業務請洽本所電話(03)5226020、5226050 本網站支援IE 9以上、Chrome及Firefox、edge等瀏覽器,建議使用螢幕解析度1366x768可得到最佳瀏覽 ... 於 e-household.hccg.gov.tw -

#61.查詢服務-司法院公報-進階搜尋

出刊年月 卷別 期數 類別 檔案下載 頁次 70年07月 23 7 令函 pdf 47‑48 70年07月 23 7 令函 pdf 49 70年07月 23 7 令函 pdf 50‑51 於 www.judicial.gov.tw -

#62.傳記查詢

CBDB較爲詳細的記錄了人物的基本信息,包含姓名、生卒年、享年、籍貫等。 本圖默認展示了宋朝人物享年分佈,及某年齡段享年人數統計; 您也可選擇其他朝代查看人物享年 ... 於 inindex.com -

#63.清季職官表查詢系統 - 人文社會資料庫名錄檢索

全書以年月貫串瑣碎歷史片段,並一一標出任免原因,所附的人物錄,則備列諸人字號、籍貫、出身、簡歷、生卒、諡號及所據資料來源。 於 husscat.hss.ntu.edu.tw -

#64.忠靈墓位查詢 - 金門縣殯葬管理所

最新消息. 查詢教學 · 往生者勘誤 · 申辦宣導. 累積瀏覽頁次:. Since : 2014.10. 忠靈墓位查詢. 請輸入下列任一資料以便查詢. 往生者姓名: 往生者籍貫:. 於 kmms.kinmen.gov.tw -

#65.臺中市北屯區戶政事務所

規費收據無紙化查詢區臺中市北屯區戶政事務所 2019-12-31 · 戶政規費多元繳納真方便臺中市北屯區戶政事務所 2020-10-16 · 【宣導】旅外國人受疫情影響逾2年未返國經辦理戶籍 ... 於 www.hbeitun.taichung.gov.tw -

#66.權利受損人為未經認許之外國法人如設有代表人即具有當事人能力

財政部logo:回主管法規查詢系統首頁 ... 本法未規定者,準用民事訴訟法」,暨訴願法第12條關於當事人之記載共有:「訴願人之姓名、年齡、性別、籍貫、職業、住所。 於 law-out.mof.gov.tw -

#67.籍贯

中国大陆的户籍实行籍贯和出生地双重登记。个人档案有的也照此办理,有的则只登记籍贯信息。 今日中國大陸的籍貫填寫,按照中國共產黨中央委員會 ... 於 www.wikiwand.com