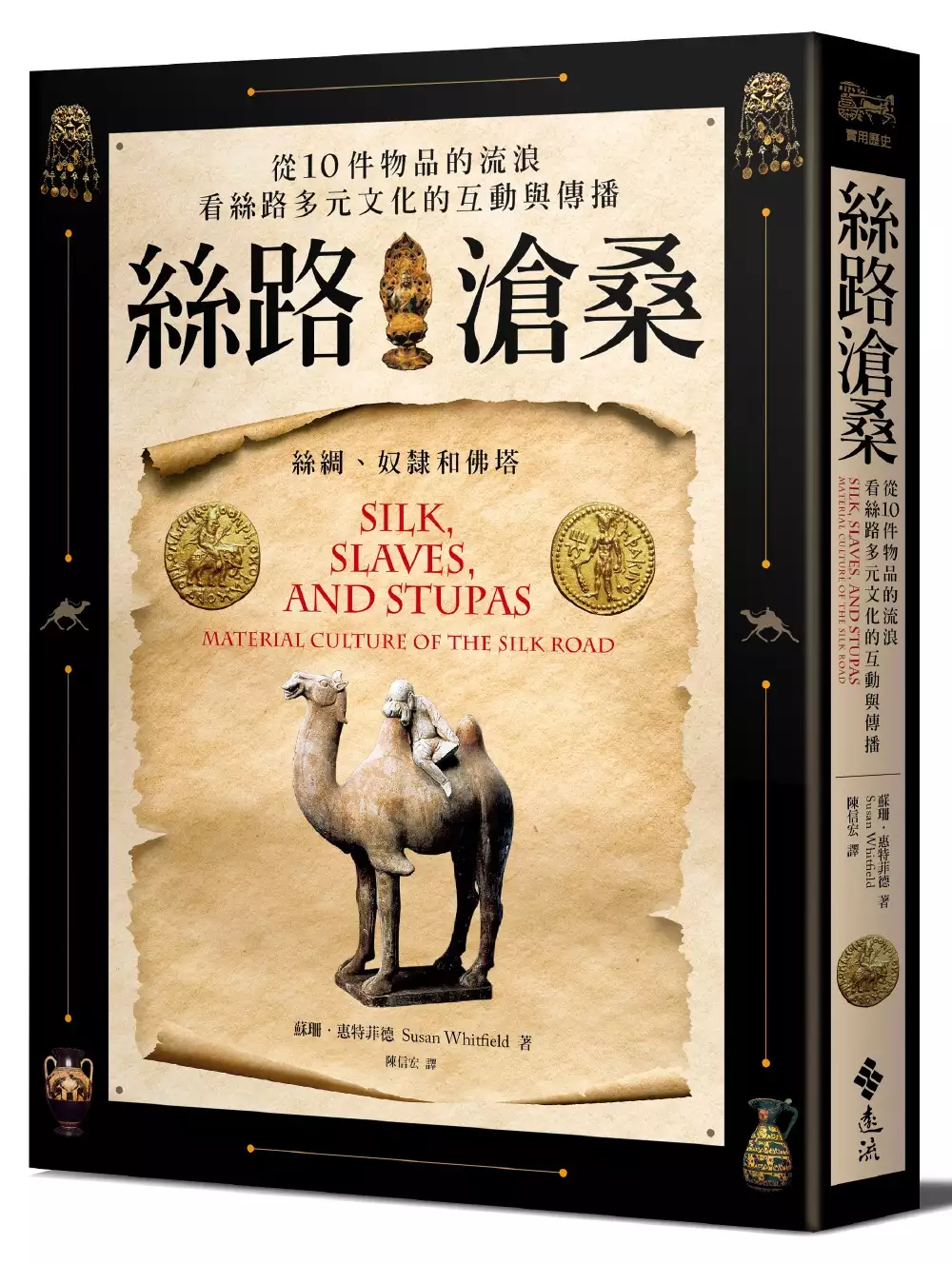

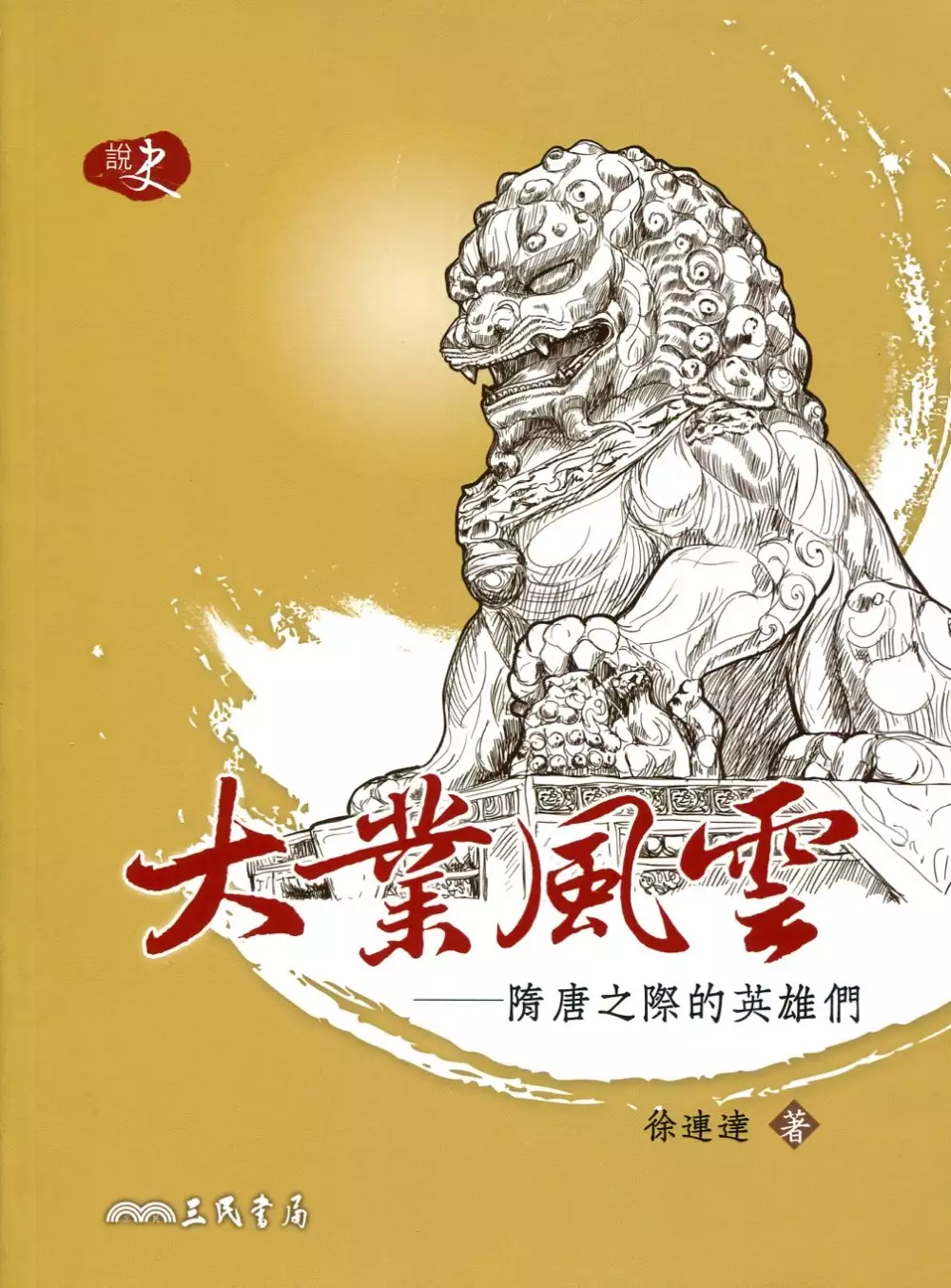

第四方物流舉例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇珊.惠特菲德寫的 絲路滄桑:從10件物品的流浪看絲路多元文化的互動與傳播 和徐連達的 大業風雲:隋唐之際的英雄們都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和三民所出版 。

國立臺灣師範大學 國文學系 季旭昇、羅凡晸所指導 駱珍伊的 《上海博物館藏戰國楚竹書(七)~(九)》與《清華大學藏戰國竹簡(壹)~(叁)》字根研究 (2014),提出第四方物流舉例關鍵因素是什麼,來自於上海博物館藏戰國楚竹書、清華大學藏戰國竹簡、上博簡、清華簡、楚簡、古文字、字根。

而第二篇論文國立中興大學 中國文學系所 林清源所指導 高榮鴻的 上博楚簡論語類文獻疏證 (2012),提出因為有 古文字、上博楚簡、論語類、孔子、孔子弟子的重點而找出了 第四方物流舉例的解答。

絲路滄桑:從10件物品的流浪看絲路多元文化的互動與傳播

為了解決第四方物流舉例 的問題,作者蘇珊.惠特菲德 這樣論述:

多種民族透過遺落的物品,在絢爛的絲路歷史中對話 ◎為什麼古中國不流行玻璃,卻在南越王族墓中發現希臘化的玻璃碗? ◎為什麼衣索比亞無人聞問的修道院中,會發現貴霜帝國的一百多枚金幣? ◎為什麼北周李賢將軍的陪葬物中,竟有一支描繪特洛伊戰爭的銀質水壺? 繼《絲路歲月》這部暢銷作後,蘇珊.惠特菲德藉由對物品描繪誘人的圖像,進一步拓展我們對這條巨大文化公路的探索。《絲路滄桑》講述的故事聚焦於九件非常不同的物品,以及被當成商品販售、流落各地的奴隸,這些彷彿觸手可及的事物,讓我們得以窺見這條漫長貿易路線上令人難以置信的民族、技術、經濟與文化互動。 讓我們透過十件遺世物品,展開一

段跨越時間與空間的滄桑旅程── 名人推薦 「沒有一本書能像《絲路滄桑》這樣貼近絲路生活。」 ──卜正民,英屬哥倫比亞大學教授、《維梅爾的帽子》(Vermeer's Hat)作者 「蘇珊.惠特菲德以微觀到宏觀的方式講述這幾件歐亞大陸的關鍵物品,對於探討絲路的書籍而言是一種新方式;極少有其他學者能做到她在本書達到的成就。不僅如此,無論學生、博物館參觀者、喜愛神遊四方的椅上旅人,以及文物研究專家都適合閱讀她所撰寫的內容。」──米華健,著有《絲綢之路:一份短短的簡介》(The Silk Road: A Very Short Introduction) 「蘇珊.惠特菲德對於絲路物質文

化的理解無人能比。藉著對於絲路文物既深又廣的研究,她帶領讀者前往世界的遙遠角落。」──劉欣如,著有《一帶一路:帶你進入絲綢之路的歷史》(The Silk Road in World History) 「傳說中的絲路在這本引人入勝又博大精深的書裡活了起來。書中針對現代人種種熟悉與不熟悉的物品、民族與地貌,講述一則則迷人的故事。」──楊雅南,著有《印度市集:比哈爾的市場、社會與殖民邦》(Bazaar India: Markets, Society, and the Colonial State in Bihar) 「能在歐亞大陸和非洲的各民族、文化、政體中既深且廣的延伸,是惠特菲德

的研究特點之一。儘管十章中有一半的物體在今日的中國疆界內被發掘,惠特菲德仍竭盡全力將這些發現與中國之外更廣泛的歐亞交流網絡聯繫起來,反映了中國絲綢之路研究領域長期以來以中國為中心的偏見。」 ──《絲路日報》 「惠特菲德確立一個值得追求的主題:絲綢之路上的文物不僅引人入勝,光是一件文物就能承載著人類歷史上綿長的年代與龐大的地域範疇。」 ──《亞洲書籍評論》 林聖智 (中研院史語所研究員) 寒波 (演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主) 謝金魚 (歷史作家) 謝哲青 (作家、知名節目主持人) ──各界珍奇推薦 作者簡介 蘇珊.惠特菲德 (Susan

Whitfield) 《絲路歲月》(Life Along The Silk Road)作者,身兼學者、策展人、作家與旅行家,過去三十年來致力於探究絲路的歷史、藝術、宗教、文化、物品、探索活動及人物。曾在大英圖書館主持「國際敦煌計畫」(International Dunhuang Project),讓學者和一般大眾可以在網路上查詢超過五萬件收藏於全世界各地、年代為十一世紀之前的絲路文物原稿。 譯者簡介 陳信宏 台灣大學外國語文學系畢業。曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實秋文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,目前為專職譯者。譯有《正義:一場思辨之旅》《美麗與哀愁:第一次世界大戰個

人史》《1491:重寫哥倫布前的美洲歷史》《全球化矛盾:民主與世界經濟的未來》《全球化的時代:無政府主義與反殖民想像》等書。 關於音譯與姓名的處理方式 引言 1.一對鄂爾多斯乾草原的耳環 2.一個希臘化風格的玻璃碗 3.一批貴霜帝國的金幣 4.一座阿姆路克達拉的佛塔 5.一支巴克特里亞的水壺 6.一塊于闐王國的木畫 7.一張藍色的可蘭經 8.一塊拜占庭的獵人絲綢 9.一份敦煌藏經洞裡的中國曆書 10.一個不知名的奴隸 致謝 參考書目 引言(節錄) 在部分史料編纂者眼中,一件關鍵性物品的吸引力就跟一位「偉人」一樣重要,而其他人則是藉著檢視樸實但為數眾多的陶

瓷破片以理解過去。本書試圖採取介於這兩者之間的作法,大部分的章節都聚焦於單一物品,但也藉著檢視其他相關物品──包括人在內──以思索那件物品的情境。此處挑選的物品背後都有複雜的故事,而本書的目標即是在於對此提出「厚實描述」(thick description),將每一件物品放在其所屬的時間與地點做出仔細分析。 包括人在內的物品移動,在絲路的概念中占有關鍵性的地位,而本書中挑選的大多數物品也都曾經在絲路上遷移過。不過,絕大多數的這類物品──不管是日常用品還是奢侈品,也不管是否經歷過交易──都早已消失無蹤:食物、酒與藥物都已遭受吞食;奴隸、大象、與馬匹已經死亡;紡織物、木材與象牙已經腐朽;玻璃

與陶器已經破碎。只有在極少數的案例裡,物品才會在刻意安排或意外狀況中保存下來,例如大量的金屬或玻璃,還有因為具有相當程度的貴重性而跟著屍體一同埋葬的物品,例如本書探討的其中三件物品(第一、二、五章)。至於其他物品曾經存在過的事實,則是經常只留有文獻紀錄,但考古學與文獻證據都極為零碎殘缺。 在這些故事當中,物品並非中立而且毫無變化:它們不但會改變,也會引發改變。在這方面,物質文化觀點尤其與絲路密切相關。在物品和它們接觸到的文化──包括製作物品、運送物品、接收物品、使用物品、販賣物品以及丟棄物品的文化──所進行的互動中,我們可以對於那些時期的那些文化獲得新觀點。本書除了採取一般探究物質文化的

常見作法,亦即藉由近代對於「東西」的討論而納入東西與人類(人類本身也是「東西」)的互動之外,也探討東西與人類之間的互賴──也就是這兩者之間的糾葛。 本書探究的時代與地點就存在著這樣的糾葛。此處挑選的大多數物品都擁有不只一種文化情境,並且和不同文化與時代的東西──包括人在內──都有所糾葛。我不把本書中的討論局限於物品的原始環境,而是在許多案例中都會把那些物品的故事帶到當下,檢視各種非常不一樣的關係──包括物品與修護員、策展者、學者、收藏者、掠奪者以及其他人物的糾葛。 我探討的其中幾件物品是奢侈品或紀念性的物品──例如耳環、水壺、絲綢、可蘭經與佛塔。書中談到的那對耳環(第一章)發現於匈

奴帝國領域裡的一座墳墓內,其中呈現的特質以及使用的材料,則是來自許多被歸入「匈奴」與「中國」這兩種標籤下的文化。講述那對耳環的故事經常趨向於二分化──草原式與定居式的生活、遊牧與農耕、野蠻與文明──但我在本書中非常希望能夠避免這種觀點,因為我認為這樣的區別既粗陋又缺乏效益。本書的討論意在質疑二元性標籤或者其他這類硬性區別的使用,包括有時對於貿易與進貢以及政府貿易與私人貿易所做出的區別。本書的其中一個用意,就是要證明這些議題比有些時候呈現出來的更加複雜,藉此播下懷疑的種子,並且為進一步閱讀提出參考。 在本書討論的所有東西的故事裡,環境都是其中不可或缺的一部分。環境提供了材料、條件與驅動力,

而促成科技的發展、物件的利用與生產,以及民族的移動。舉例而言,環境變遷在耳環的故事裡是一項催化劑:有些學者認為匈奴人源自阿爾泰地區(Altai),但在西元前四世紀因為氣候改變被迫外移,於是南遷至中亞以及中國邊界,也就是我們在第一章看到他們的地方。接下來,也有人主張這樣的移動迫使月氏民族這群既有的人口西移,而建立了嚈噠帝國,可能就是第五章探討的那個巴克特里亞水壺的製作者。 第一章提出的另一個同樣複雜的議題,則是東西在何處製作,由什麼人製作,又是為了誰而製作的問題。科技、材料、潮流與工匠都會移動──我會主張這是絲路的一項重要性質──而我們對於這些耳環的製作地點頂多只能提出試探性的假設。我們必

須接受這些假設可能會被未來的新發現推翻。換句話說,在許多案例當中,面對絲路的物質文化,我們的理解都缺乏穩固的根基。 那對耳環因為被埋入墳墓中而保存下來,而本書探討的另外兩件物品也是如此:希臘風格的玻璃碗(第二章)與巴克特里亞水壺(第五章)。這些物品都是發現於菁英階級人士的墳墓裡,所以這類物品有可能被視為「外來」或者「異國」物品,放進墳墓裡乃是為了強化死者的地位與廣泛見識。而這樣的推斷自然也是假設了廣泛的見識在死者的社會裡被視為一種正面特質。 探討巴克特里亞水壺的那一章,指出無形文化遺產的傳播在絲路上所扮演的重要角色,只是這種角色經常遭到忽略。那件實質物品雖有前例,也就是羅馬帝國與薩

桑王朝的容器,卻發展出自己的特質;容器表面上描繪的故事也是如此,雖然極有可能取材自特洛伊戰爭,卻發展出自己的特性,例如帕里斯(Paris)拿著兩個水果,看起來卻一點都不像是蘋果。當然,沒有證據可以證明他們對於羅馬的水壺或特洛伊戰爭的史詩懷有任何直接知識,而且製作這件物品的工匠與這件物品原本的主人也很可能是將其視為一件全然屬於當地的產物,描繪的也是當地的故事。不過,這件物品東移進入中國之後,必定會被視為外來的產物──來自於「西方」,儘管那個西方是中亞而不是歐洲的邊界。 第二章探討希臘風格玻璃碗,所討論的玻璃與玻璃科技,與第八章對於絲路上的蠶絲業的討論構成一項值得注意的比較與對比。玻璃原料在

歐亞大陸大部分地區都輕易可得,而且技術也同樣存在,至少是對原料高溫加熱而使其發生轉變,並且利用助熔劑降低加熱溫度的技術。這種科技至少從西元前第一千年間,就已經發明或是傳播於歐亞大陸各地。不過,不像絲綢是始自東方,玻璃科技則是在西亞的歐洲邊緣發展完善──然後再往東傳播到薩桑王朝統治下的波斯以及中國與朝鮮。南亞傳統也許是獨立發展而成,但絕對受到來自西亞的物品所影響。此外,絲綢科技及其產品雖然在絲路上的所有主要文化中都頗精通與重視,玻璃科技在中國的進展卻是時斷時續。也許這是因為其他的材料──諸如玉以及越來越精緻的陶瓷──早就滿足對於堅硬的半透明材料的需求,而不像陶瓷科技發展程度遠低於中國的其他地方必

須靠玻璃填補這種需求。不過,玻璃顯然受到部分人重視,這點可由以下幾種情形看得出來,例如菁英階級人士墳墓裡的玻璃器物、玻璃在佛教當中的重要性,以及玻璃科技在中國不同時期中的採用與實驗。 絲綢是這個故事中一個持續存在的中心部分,而我在第八章挑選一塊出現在八至十世紀這段晚近時期的絲綢進行討論,以便探究絲綢科技──包括桑樹的栽種、蠶的養殖,以及紡織──從中國這個源頭向外傳播的情形。絲綢雖然不總是這整個時期中的主要貿易商品,甚至也不是部分貿易網絡的主要商品,卻無疑保有相當程度的重要性。絲綢的原料與加工成品在這段時期中持續受到重視與交易。隨著這些材料與科技傳播到中國以外,我們也看到新式織法的發展。

絲綢──以及玻璃──在佛教的故事裡都占有一席之地,在佛教信仰活動中扮演了重要角色。在第四章對於阿姆路克達拉佛塔(Amluk Dara Stupa)的主塔所進行的討論當中,我還會再進一步探究佛教。這座佛塔雖是一件建築物,不會在絲路上移動,但是卻反映了佛教的傳播以及斯瓦特谷(Swat valley)這個地方在環境、文化、宗教與政治等方面的樣貌變遷。此外,這座佛塔也引人討論建築形式的傳播所涉及的複雜物流問題。 第六章討論的于闐木畫也屬於佛教故事的一部分,但我挑選那塊木畫是因為其中呈現的其他敘事,尤其是關於馬匹的重要性以及經常遭遺忘的小型絲路文化所扮演的角色:在這個例子中是于闐文化。這一章

也顯示學者距離真正了解絲路還有多麼遙遠:這一章描寫在于闐各地經常可見的圖像,但我們對這些圖像至今仍然難以解讀。 本書中探討的三件文書物品之所以會被挑選,原因是這三件物品的文字內容各有不同的背景環境。第三章檢視一大批來自貴霜帝國(Kushan Empire)的金幣。錢幣落在文書與物品的分界線上,所以錢幣學這門學問橫跨歷史與考古學的情形也許不令人意外。在許多文化裡,錢幣都能夠證明其他文獻記載的統治者時序與名稱,有時也能夠填補記載中的空缺。就貴霜帝國而言,錢幣是重建其帝王年表的主要來源。那些錢幣上銘刻的文字讓史學家能夠重新建構歷代統治者的時間軸,儘管這條時間軸的起點究竟該定在什麼時候仍有不少爭

議。除了錢幣以外,並沒有發現多少來自貴霜人本身的文字紀錄,而鄰近的帝國──例如中國的後漢──在其史書中記載的統治者名稱,則是難以比對。因此,在我們對於貴霜歷史的理解中,考古學扮演的角色遠比在其他文字發達的文化裡大了許多。除此之外,那批錢幣還有進一步的故事要告訴我們,原因是那批錢幣不是發現於貴霜帝國或者鄰近的貿易夥伴國當中,而是在數千英里之外的一座基督教修道院裡,位於現在的衣索比亞境內。我們雖然能夠推測,卻無法確知這些錢幣遷移如此之遠的原因。不過,單從這項事實即可得知那個時期已經存在橫越海洋與陸地的長程路線。 本書檢視的第二件文書(第九章)所來自的文化(中國),不論文書證據還是考古證據都相

當豐富,而且有時也能夠互相支持──最引人注意的一個例子就是商朝的歷代統治者。中國有許許多多的文書,包括記載詳盡的政治史書。此外,中國歷史對於文字記載的重視向來都高於考古發現及其他證據,但如同何肯(Charles Holcombe)指出的:「有三項主題主流傳統中國史學家極少受碰觸,也就是貿易、佛教與外國人。」這些廣為傳遞的文書所表達的都是識字階級與正統菁英的觀點。不過,此處的這些斷簡殘篇來自於考古情境,不是同一套挑選標準之下的產物,因此呈現出了中國文化的另一個部分。這件文書是一本印刷曆書,是當時相當熱門但遭到禁止的一種文書。本章探討文書在大多數人口皆屬文盲或半文盲的社會裡所扮演的角色,主張文書也

能夠對這些群體「傳達訊息」。 第三件文書是一件神聖物品,是由菁英階級書寫的「藍色可蘭經」的其中一頁(第七章)。這部伊斯蘭經典的抄本採用阿拉伯文,以金色與銀色墨水寫在靛藍色的羊皮紙上。這件物品的出處以及製作的靈感來源都沒有確定的答案,也引起了許多爭論。有人提議這件物品可能和製作於數千英里外的佛教東亞的其他類似文書有所關聯。 我雖然試圖把各式各樣的主題都涵蓋在本書裡,但有些畢竟還是不免被忽略。其實我也想討論音樂、醫藥以及食物,而且我也沒有納入帶有確切軍事用途的物品。不過,我納入奴隸卻完全是一項刻意做出的決定。不論在哪個時代或者文化裡,絲路上都有奴隸的存在,而且他們無疑也構成絲路貿易中很

大的一部分。儘管如此,他們在絲路的歷史中卻經常只是被順便提及而已。 一支巴克特里亞的銀壺這支鍍銀水壺在中國西北部、六世紀時某將領墳墓被發現,不過這個銀壺可能是在巴克特里亞(現在的阿富汗北部)製作,也許是在嚈噠帝國統治那個區域時製作的。銀壺呈現薩桑波斯技術,以及來自古典希臘但受印度影響的文學主題。因此,這支銀壺的故事也就涵蓋了整個絲路的地理範圍,並且引發許多值得注意的問題,尤其是想利用物品為絲路上的文化界定做身分認同。這支銀壺有許多前例,可追溯到比它製造時間早一千五百年的古典希臘,也比它的誕生地更偏向西方遠處。這支銀壺被埋進墳墓裡之後,在中國西北部待了十五個世紀,這可是在它誕生地巴克特里亞以

東的地方。要理解這支銀壺以及其歷史傳承、製作方式與生命歷程,就必須對西元五○○年左右的絲路核心地帶有所了解,也就是這個銀壺的製造地點:推定是位於中亞的巴克特里亞。為此,我在本章把這個銀壺稱為巴克特里亞銀壺。.......像這支銀壺,是以銀銅合金製成。分析顯示,在薩桑傳統當中,這類銀壺物品都是以敲打的方式製作。銀片先被敲打成正確的形狀,裝飾也是以敲打方式添加上去——這種方法稱為「敲花」(從背面或是放在模具上敲打)。手把可能是以失蠟技術鑄造而成。有時候,器具的腳架與蓋子也是分開製作。接著,沒有浮雕的部分再漆上金汞合金:鍍金原本漆在浮雕處,但因為易於褪色,所以到了五世紀與六世紀,比較常見的作法都是漆

在背景。這是目前我們了解薩桑銀器的情形。身為本章主角的這個巴克特里亞銀壺,可能製作於薩桑王朝隔壁一個曾經受過他們統治的地方。不過,巴克特里亞也擁有金屬加工的悠久傳統:在阿契美尼德王朝(約西元前五五○∼三三○年)的首都波斯波利斯,描繪的巴克特里亞使者都帶著杯與碗的禮物,據信是他們的產品。後來,巴克特里亞也受到希臘化世界的器具影響,包括金屬與陶瓷器具。此外,我們也絕對不能忘記乾草原民族的金屬加工技術。這支銀壺的型態和裝飾元素雖然有其獨特性,卻也能夠看出和其他傳統對話的色彩。

《上海博物館藏戰國楚竹書(七)~(九)》與《清華大學藏戰國竹簡(壹)~(叁)》字根研究

為了解決第四方物流舉例 的問題,作者駱珍伊 這樣論述:

近年來戰國楚簡大量出土,尤其是《上海博物館藏戰國楚竹書》與《清華大學藏戰國竹簡》的整理與出版,豐富了漢學各領域的研究材料。然而,無論在形體或構造上,楚簡文字與甲骨、金文、秦篆、漢隸有不少的差異。因此,楚文字的釋讀,實為利用楚簡材料的首要工作。而文字釋讀中,「偏旁分析法」為一重要方法,「偏旁分析法」的基礎則在字根的分析。 本文以《上海博物館藏戰國楚竹書(七)~(九)》與《清華大學藏戰國竹簡(壹)~(叁)》為研究材料,將楚簡文字拆成「字根」,即構成文字的最小成文單位,以判斷楚簡文字的聲符、義符與飾筆等部件,並討論字根的本義與演變。如此則可掌握楚簡文字的結構,進而能夠更精確地分析字形。

本文共分為三章:第一章為緒論,談及研究的目的、前人的研究成果概況、研究的方法與步驟。第二章為字根考釋與分析,將楚簡文字逐一拆解後,列於「人類」、「物類」、「工類」、「事類」此四大類的各個字根底下,再分析此字根從甲金文到楚文字的演變。 第三章為結論,談及本文的研究成果。主要有兩個部分,一是字根分析的成果:歸納出468個字根,並比較楚系文字字根的增減;二是文字考釋的成果:歸納出214條同形訛混字的來源與34條辨別形近字之方法,另外也提出30條對楚簡文字的新解,以及15條其他古文字的考釋成果。

大業風雲:隋唐之際的英雄們

為了解決第四方物流舉例 的問題,作者徐連達 這樣論述:

聰明秀出謂之英,膽力過人謂之雄──漢‧劉劭《人物志》 隋唐之際是中國歷史上的一個特殊時代。大略言之,它的斷代可以從隋煬帝大業元年(605年)開始,到唐太宗即位,實行「貞觀之治」為止。這是一個社會由治到亂、復由極亂到大治的轉變時代,以作者的話來說,這是一個「魚龍混雜、大浪淘沙的英雄時代」。至於什麼樣的人是英雄?才智過千萬人者?仗義濟難,急人所急者?放蕩不羈,不遵法度者?隋唐史專家徐連達教授用最通俗、大眾的筆法,描寫這個風雲際會、英雄輩出的時代,將原本生硬、艱深的歷史典籍轉化為現代人能接受的語言文字,歷數隋煬帝楊廣、唐太宗李世民、李密、王世充、竇建德、李勣、魏徵、平陽公主、尉遲敬德、

秦叔寶等歷史人物的英雄事蹟,並提出作者個人的獨到見解,給人耳目一新之感。 作者簡介 徐連達 復旦大學歷史系教授,中國唐史學會、上海市歷史學會理事。專長為中國古代政治制度史及隋唐史。著有《隋唐史與政治制度研究論集》、《帝國宮廷的深處:中國古代皇帝制度解讀》、《徐連達評說中國歷史的205個細節》、《中國皇帝制度》、《中國土地關係史稿》、《中國歷代官制辭典》、《中國官制大辭典》、《中華名著要籍精詮(社會卷)》、《唐朝文化史》等書。 前 言 第一回 下江南四海歸一統 文中子河東論世事 1 第二回 承大寶楊廣登帝位 成猜疑楊諒反并州 7 第三回 營建東都控

馭四方 廣修運河暢通物流 17 第四回 立三臺加強皇帝權 行獨斷起用五貴臣 23 第五回 訪異俗遣使東南海 耀威武巡視啟民帳 30 第六回 拓邊地西征吐谷渾 勤遠略北巡張掖郡 43 第七回 賀歲正諸國拜冕旈 慶元宵煬帝喜賦詩 50 第八回 討高麗掃地大徵兵 竭民力屍骨遍郊野 55 第九回 知世郎聚眾長白山 竇建德落草高雞泊 61 第十回 諸義軍蜂起反暴政 齊郡丞戡亂立功勞 65 第十一回 楊玄感黎陽起義兵 隋煬帝回師討叛逆 69 第十二回 劉元進吳郡稱天子 王世充黃山坑降眾 79 第十三回 失民心煬帝駕遼左 展義旗群雄布華夏 85 第十四

回 唐國公奉命撫河東 始畢汗發兵圍雁門 91 第十五回 翟曹主落草瓦崗寨 蒲山公亡命走天涯 97 第十六回 張金稱敗死漳南城 高士達亡身高雞泊 105 第十七回 爭涿郡眾英豪交兵 行火拼高開道逞強 110 第十八回 薛世雄兵敗七里井 竇建德河間稱夏王 115 第十九回 大海寺張須陁授首 洛口倉諸義軍聚會 120 第二十回 李子通建號海陵縣 杜伏威鏖戰淮南地 126 第二十一回 林士弘江左稱楚帝 悍朱粲山南恣劫掠 131 第二十二回 蕭縣主江陵受擁戴 諸酋豪嶺表各擅地 137 第二十三回 行權威恣意戮大臣 拒諫諍三次下江南 141 第二十四回 瓦崗軍河洛大鏖兵

王世充統兵援東都 150 第二十五回 王仁恭驕倨喪性命 劉武周馬邑稱皇帝 156 第二十六回 占河西李軌逞雄豪 據金城薛舉稱霸主 160 第二十七回 眾驍果思鄉起逆心 隋煬帝命喪江都宮 163 第二十八回 用計謀李密殺翟讓 受擁戴楊侗稱皇帝 172 第二十九回 宇文化及揮師北進 李密稱臣兵援黎陽 177 第三十回 裴寂太原城論世事 李世民獄中訪英豪 182 第三十一回 斬王威晉陽舉義師 開軍府三軍盡開顏 188 第三十二回 取霍邑計斬宋老生 下河東兵圍屈突通 193 第三十三回 唐義軍渡河振軍威 諸英豪關隴風雲會 198 第三十四回 進長安一路行仁政 建大唐賞功又略地

202 第三十五回 屈突通力竭歸唐廷 堯君素殉難河東郡 207 第三十六回 安興貴計取武威郡 薛仁杲兵敗折墌城 211 第三十七回 敗北邙李密走關中 齊軍政世充稱鄭帝 216 第三十八回 徐世勣黎陽獻地圖 李玄邃隕身熊耳山 224 第三十九回 群首領江淮競逐鹿 諸雄豪河北爭雄長 229 第四十回 劉武周南取太原城 尉遲恭兵敗投秦王 234 第四十一回 諸英豪擇主紛投唐 王世充屢戰頻失地 241 第四十二回 屈突通東討王世充 單雄信挺矛刺秦王 247 第四十三回 東都被圍乞師鄰國 夏王乘勝進軍虎牢 252 第四十四回 戰汜水竇建德成擒 守孤城王世充出降 257 第四十五回

起貝州劉黑闥反唐 戰洺水羅士信殉難 262 第四十六回 李道玄逞勇喪身命 李建成河北收群豪 266 第四十七回 討蕭銑李孝恭出川 圍江陵李藥師獻計 270 第四十八回 杜伏威長安被殺害 輔公祏江南再起兵 276 第四十九回 論功勳秦王拜上將 天策府學士論古今 280 第五十回 爭權位兄弟成仇敵 結朋黨內外暗爭鬥 286 第五十一回 玄武門外喋血陳兵 弘義宮內嬗位交權 292 第五十二回 高開道亡命奔突厥 反涇州羅藝遭伏誅 298 第五十三回 梁師都敗亡朔方城 苑君障降唐授官爵 302 第五十四回 李世勣進軍討突厥 侯君集西行取高昌 307 第五十五回 靖北邊諸部上尊號 消

煙塵寰宇再一統 315 第五十六回 論古今以隋為鏡鑑 懲前弊開懷納諫諍 321 第五十七回 論王霸太宗重儒學 行禮樂諸臣定法制 329 第五十八回 報太平有詔行封禪 褒功臣圖形淩煙閣 336 附錄一:隋唐之際的英雄──從電視連續劇「隋唐演義」說起 343 附錄二:隋唐之際史事綱要(580~649年) 353 後 記 363 前言(節錄) 本書不是傳奇小說,而是一本通俗的歷史讀物。寫歷史通常是記敘式地講述事件的發生、發展、消亡的過程;或是依照年月先後記錄人物和事件發展的具體經過;或是進行專題式的研究,搜集一些史料來論證某些結論的正確性;或是議論式地以史為鑑,用古為今用的眼光

發揮微言大義,為現實的政治服務。總之,歷史學是擺事實、講道理,探索人類社會的發展過程及演變過程中的規律,具有理論性的科學。而小說則是文學的一個類別,它是以人物形象的塑造為主要內容,通過比較完整的故事情節和對具體環境的描寫,廣泛地、細微地從多方面、多角度地去反映社會生活中的種種場景和人情世故。對人物描寫可以突出性格、心理狀態、身軀狀貌、衣冠服飾,以及語言談吐的雅俗和人們相互間的種種微妙複雜的關係,由此來表現人物的特點,使人物典型化。因此,它可以不受具體的歷史條件所約束,可以虛構,可以誇大,可以虛實結合,可以夢筆生花編造出一些光怪陸離、變化莫測的故事出來。由此之故,古代的神話傳說,社會上的街談巷語

、瑣事細聞,靈異志怪、傳奇講史都可以被小說所容納。 把寫歷史和小說進行比較可以看出:歷史講究學術性,據事實說話,據事實推演理論,但由於歷史材料的局限和學術框架的束縛,歷史書中的人物敘述顯得平直、枯燥乏味;而小說則主觀性強,嬉笑怒罵、好惡美醜均可,由作者發揮其如椽之筆,故其敘人敘事生動活潑,人物可愛可憎,情節曲折離奇、觸人情感,引人喜怒憤怨,好的小說甚至能使讀者手不釋卷,樂此而忘寢食。 舉例來說,晉人陳壽所寫的《三國志》,敘述魏、蜀、吳三國歷史,被列為「正史」之一,可是除研究歷史的學者外,通常人們讀它就不多了,至於為《三國志》作注的南朝人裴松之,人們所知道的就更少了。而從《三國志》演

化出來的歷史小說《三國演義》中的故事,經說書人及小說作者的改編後,則無論黃童白叟、工農兵學皆能娓娓道來。三國的故事諸如桃園三結義、群英會、借東風、古城會、走麥城、失街亭、斬馬謖等,則通過各種傳奇小說、戲劇、評書以及電視、電影的宣揚而深入人心,可說是達到了家喻戶曉的地步。這就是通俗小說的巨大作用,它的功用是歷史著作無法與之相比的。 再以隋唐之際的歷史來說,記載這一階段的歷史材料主要是《隋書》、新舊《唐書》和《資治通鑑》,其餘史料則是零星的、細碎的,可以略而不談。通常搞歷史的學者只注意到隋亡唐興的歷史變遷,或者只注意到上層統治人物如隋煬帝、唐高祖、唐太宗等著名人物的興亡事蹟,諸如隋煬帝奪嫡,

李淵太原起兵,李世民玄武門之變等。通常人們所知道的故事內容大體僅限於此而已,可是有關這時期的歷史小說諸如《隋唐演義》、《說唐》、《響馬傳》、《隋煬帝豔史》等則普遍流行於社會各階層中,成為人們喜愛的通俗讀物。近來,關於隋唐之際英雄人物的電視連續劇如「新隋唐演義」、「隋唐英雄傳」等,配以聲、光、電、技,繽紛奪目,膾炙人口,成為街頭巷尾的談論熱點。可是什麼十八條好漢、四十八路煙塵、十六院夫人吟詩唱和、蕭美娘狐媚惑主、靠山王楊林鏖兵擺陣,諸此人物故事多是子虛烏有。即使是對於歷史上確有其人者如羅藝、秦叔寶、尉遲敬德、程咬金(知節)、徐茂公(世勣)、李靖、李密等,則是僅借其名,行虛構之實,其所編故事多是附

會誇張,甚至荒誕無稽。諸如程咬金即歷史上的程知節,故事中把他說成是三斧頭半的瓦崗混世魔王,其行動舉止滑稽可笑,完全背離歷史事實;徐茂公即歷史上的徐世勣,是瓦崗軍中頭領之一,後成為唐朝大將,故事中卻把他描寫成一個搖鵝毛扇,料事如神、未卜先知的妖道式人物。諸此等等,可說是舉不勝舉。據稱「隋唐英雄傳」卻一路走飆,火紅得很,其收視率之高為諸片中的上乘,其原因即是由於它是大眾化、娛樂化、市場化的產品,適合人們的好奇需要而深受人們的喜好,其社會效應可以起著歷史書所不能起的作用,這就是它的功能和魅力所在。但是它卻有極易使人誤會的缺點,即是使人們把任意編造的東西誤認為真實的歷史。「假作真時真亦假」,結果使歷史

真相錯雜混淆在信口雌黃之中,真假不分、雌雄莫辨,會誤導人們把歷史小說看作歷史真相了。 第一回 下江南四海歸一統 文中子河東論世事 南北朝時,創建北周(557~581年)的宇文氏,在周武帝時,出兵消滅了荒淫無道的北齊(550~577年)政權,統一了北方。宣帝繼嗣,自號天元皇帝,恣意聲色,在位二年,便壯年而亡。其子靜帝宇文闡繼位,年僅八歲,無力理政。宣帝皇后楊氏,出自勳貴家庭,自思孤兒寡母,不欲權落外臣,便想起了父親隋國公楊堅乃國之懿親,可以佐助政事,乃召他入宮,授以權柄。楊堅既託椒房之勢,又獲得大臣劉昉、鄭譯的推波助瀾,遂親秉朝權,以假黃鉞、左大丞相之名,總百官以聽己,未幾,升為大丞相,在朝臣

推戴下,不多時間便奪取北周政權為己有。 楊堅司馬昭之心,路人皆知,與其同輩負有時名的北周將相大臣,紛起反對楊堅的所作所為。於是地方上擁有軍權的相州尉遲迥、滎州宇文冑、鄖州司馬消難、益州王謙等先後舉旗發難,反對楊堅轉移鼎祚。諸人名為勤王,實為爭權,兵勢雖盛於一時,但終因師出無名,且彼此缺乏緊密聯繫,未隔多時便被楊堅發兵先後削平。北周宇文氏宗室諸王對楊堅的行徑更為不滿,陰謀復辟周室,但分散各方,勢寡力弱。畢王賢、趙王招、越王盛、陳王純、代王達、滕王逌等謀劃未成,卻被楊堅召到長安,先後以陰謀執政奪權的罪名被誅殺殆盡。 內外反隋勢力均被誅翦,改朝換代水到渠成。北周大定元年(581年)二月,楊堅登朝即位

,建國為隋,是為隋文帝。「隋」是楊堅稱帝前的封爵之名,「開皇」則意為開啟皇業。他要革除舊俗,建立新制。 楊堅既移隋祚,志得意滿,思欲統一天下。開皇八年(588年)下詔伐陳(557~589年),以晉王楊廣、秦王楊俊、清河公楊素為行軍元帥,大臣高熲為行軍長史,其餘大將有韓擒虎、賀若弼、王世積、劉仁恩等,計有總管九十,各統所部,合大軍五十餘萬,沿江東西千里分道合進,浩浩蕩蕩,齊向江南殺奔而來。

上博楚簡論語類文獻疏證

為了解決第四方物流舉例 的問題,作者高榮鴻 這樣論述:

本論文的研究對象為《上海博物館藏戰國楚竹書》中的論語類文獻,即記載孔子與弟子、時人的談話,涵蓋〈民之父母〉、〈子羔〉、〈魯邦大旱〉、〈從政〉、〈中弓〉、〈相邦之道〉、〈季庚子問於孔子〉、〈君子為禮〉、〈弟子問〉、〈孔子見季桓子〉、〈顏淵問於孔子〉等十一篇竹書,其內容多數不見於今本《論語》記載,具有相當大的研究價值。 在第二、三章中,筆者針對上述十一篇竹書進行逐字逐句的疏證工作,一方面彰顯學者灼見,一方面嘗試提出個人見解,俾使簡文文意通順。第四章則基於第二、三章的疏證成果,討論上博楚簡論語類文獻的思想特色與文獻學價值。