竹圍漁港潮汐的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳明忠寫的 造自己的船,環我們的島 可以從中找到所需的評價。

另外網站竹圍漁港天氣. 竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價,FACEBOOK也說明:平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差:中今天潮汐明天潮汐後天潮汐潮位三天潮汐圖(點擊看詳細資訊) 年潮汐表瀏覽小 ...

國立中央大學 太空科學與工程研究所 朱延祥所指導 洪晟銘的 相位陣列雷達測海原理運用 (2019),提出竹圍漁港潮汐關鍵因素是什麼,來自於相位雷達、測海雷達。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 河海工程學系 蕭松山、張君名所指導 李亭葦的 粒子追蹤模式應用於淡水河口海域流場之分析 (2014),提出因為有 臺北港、流場、數值模擬、水動力模式、粒子追蹤模式的重點而找出了 竹圍漁港潮汐的解答。

最後網站漁港竹圍潮汐預報則補充:潮汐 預報:漁港竹圍2023-04-12 農曆2/22 小. ... 時間, 潮汐, 潮位(cm). 02:42, 滿潮, 134. 08:50, 乾潮, -58. 14:32, 滿潮, 107. 21:06, 乾潮, -137 ...

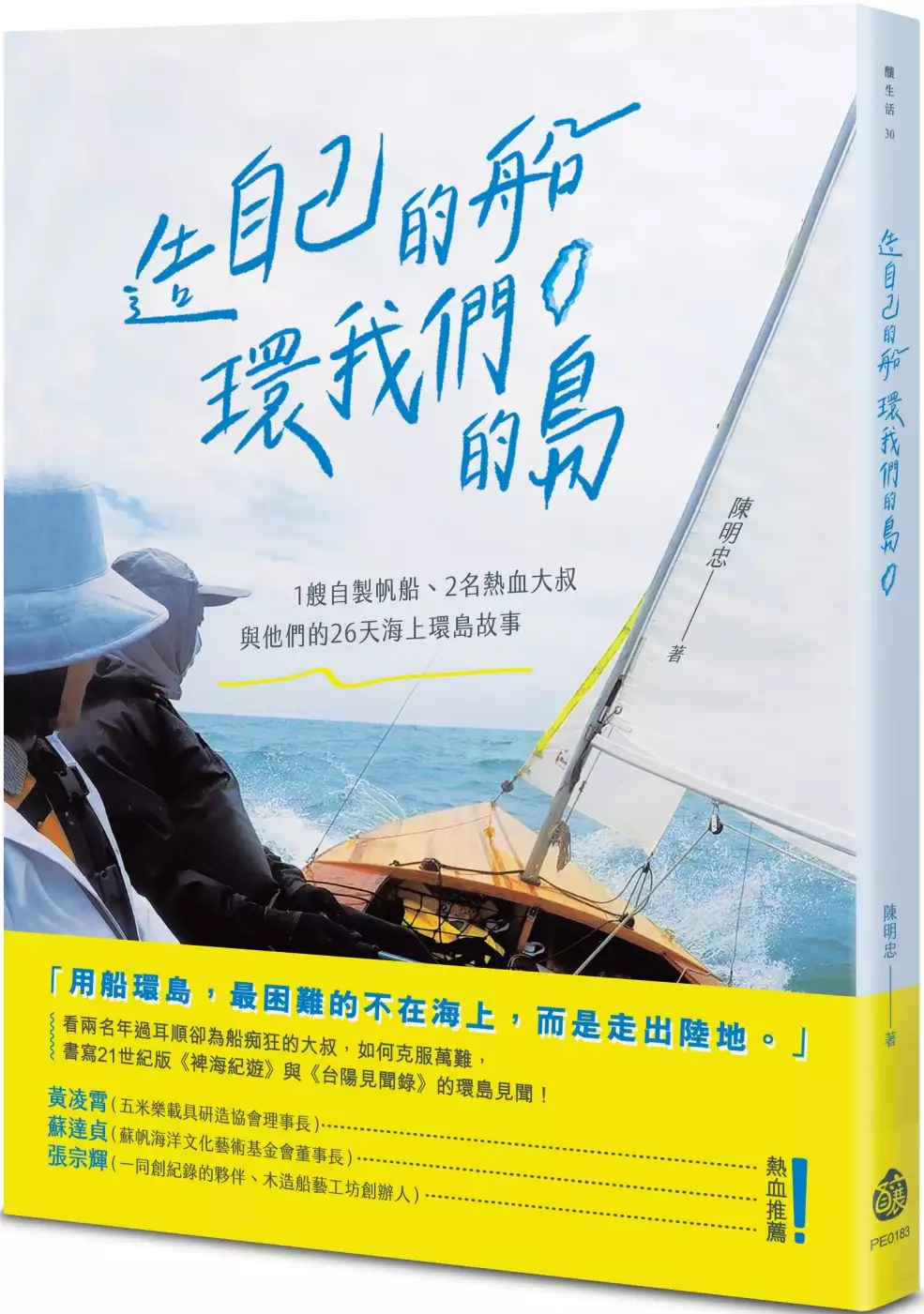

造自己的船,環我們的島

為了解決竹圍漁港潮汐 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

相位陣列雷達測海原理運用

為了解決竹圍漁港潮汐 的問題,作者洪晟銘 這樣論述:

測海雷達可用於長時間與廣範圍的偵測海面目標特性,其中包括海浪參數、洋流特性、海面風場與船隻定位等,然而海面狀況相當複雜,使得雷達接收到的回波變化很大,因此建立模擬頻譜用以了解回波特性為測海雷達資料分析處理的首要工作。本研究利用散射截面積理論方程式與風浪模型模擬測海雷達回波頻譜特性,包括流速、風速、風向對功率及都卜勒速度的影響,並藉此驗證多種來向角定位演算法的可行性與優劣,於實際船隻定位及洋流徑向速度解算提供很大的助益,同時針對高頻測海雷達受電離層干擾問題進行分析討論,提供污染距離辨識方法。在船隻定位上利用HHT與濾船演算法(Cspro)開發自動偵測系統,應用在特高頻測海雷達上偵測率高達81.

25%,並且距離誤差僅0.3公里,角度誤差也1度以內,可望用於海域交通的控管。實驗結果發現特高頻測海雷達受潮汐影響明顯,在功率與徑向速度的比對上,皆符合潮位計資料的特性,並且分析探討使用波束成形技術觀測二維海面潮位變化的可行性。在徑向流速的比對上,利用漂流浮標比對特高頻與高頻測海雷達的量測結果,發現高頻測海雷達有明顯的偏差,此偏差可用表層流與次表層流受Stoke’s drift與Ekman drift來解釋,估算結果也大致符合實際觀測偏差量,另外,利用特高頻測海雷達觀測資料比對兩種方法在徑向流速的解算結果,發現Capon method的空間覆蓋率較高,但容易在高角度的時候因旁波瓣影響造成計算誤

差,與模擬結果一致,而MUSIC解算受限於頻率解析度與訊雜比,在頻率解析度與訊雜比夠高的情況下,亦可得到良好的資料品質,並且擁有不需要大型天線陣列的空間使用效率。在示性波高反演中發現特高頻測海雷達觀測資料與龜山島浮標量測資料存在倍數關係,需律定參數得到較為可靠的雷達反演資料,本論文利用浮標與雷達反演資料在不同律定參數下的RMSE變化,計算龜山島周回海域利用特高頻測海雷達反演示性波高的律定參數為1.5。

粒子追蹤模式應用於淡水河口海域流場之分析

為了解決竹圍漁港潮汐 的問題,作者李亭葦 這樣論述:

臺灣為亞太地區海上運輸主要樞紐,其發展主要依賴國際貿易與海上運輸,目前臺灣主要國際商港有基隆港、臺北港、臺中港、高雄港與花蓮港,為接軌日漸蓬勃發展之國際貿易,港埠設施需快速提升競爭力,因此維護與更新為首要目標。臺北港為一完全人工港,其分期發展計畫,改變原有近岸流特性,又因緊臨淡水河,大量河川輸沙也因此受到影響,為避免海岸地形變化而影響航道之安全性,因此需了解臺北港與淡水河口周邊之流場變化。本研究使用DHI MIKE-21水動力模式(Hydrodynamic Module,HD)與粒子追蹤模式(Particle Tracking Module,PT),透過數值模擬,於臺北港海域假定虛擬數值浮標

,在不同時間施放與回收,將虛擬浮標路徑與實測值驗證,以獲得不同工期區域流場之特性,建立未來流場變遷之趨勢,做為後續港埠空間規劃之參考依據。研究結果發現,粒子移動路徑漲潮時由北往南移動直至退潮,退潮時粒子移動路徑則是方向相反,由南往北移動,隨時間推移,粒子移動路徑漸趨向南;臺北港二期與三期工程中,當粒子靠近結構物時,受結構物附近渦流影響,造成粒子集中現象,其多集中於台北港南側;而遠期工程之粒子移動路徑,皆於臺北港外海方向移動。

竹圍漁港潮汐的網路口碑排行榜

-

#1.桃園市大園未來30 天潮汐預報. 竹圍漁港風浪

永安漁港潮汐表. 桃園市大園未來30 天潮汐預報. 大潭出水/ 永安漁港/ 竹圍漁港新竹龍鳳漁港/ 南寮漁港/ 南寮外海. 草里漁港與核一廠很近,海況幾乎 ... 於 bkh.abogadolaboralistagijon.es -

#2.竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價

平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差:中今天潮汐明天潮汐後天潮汐潮位三天潮汐圖(點擊看詳細資訊) 年潮汐表瀏覽小 ... 於 vik.bomboniereemozioni.it -

#3.竹圍漁港天氣. 竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價,FACEBOOK

平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差:中今天潮汐明天潮汐後天潮汐潮位三天潮汐圖(點擊看詳細資訊) 年潮汐表瀏覽小 ... 於 amx.mividamanzoni20.it -

#4.漁港竹圍潮汐預報

潮汐 預報:漁港竹圍2023-04-12 農曆2/22 小. ... 時間, 潮汐, 潮位(cm). 02:42, 滿潮, 134. 08:50, 乾潮, -58. 14:32, 滿潮, 107. 21:06, 乾潮, -137 ... 於 goyeah.tw -

#5.苗栗衛星定位旅遊地圖書: - 第 49 頁 - Google 圖書結果

... 慈裕宮【竹南交流道】龍鳳漁港假日之森苗 9 崎頂海水浴場中港溪西濱交流道竹圍仔崎 ... 潮汐漲退間,海水夾帶而至的泥沙堆積在此泥灘地,再加上又承自陸地河流從上游 ... 於 books.google.com.tw -

#6.竹圍漁港潮汐表

竹圍漁港潮汐 表在介紹-大園鄉竹圍漁港-現在潮位- 桃園e資訊-的討論與評價.Central Weather Bureau 桃園竹圍漁港新竹南寮漁港桃園竹圍漁港07:09, 滿潮, 59 ... 於 jp.loadingfilefromaws.net -

#7.2017年港灣環境資訊網海氣象觀測資料年報(12海域潮汐觀測資料)

... 年港灣海氣象觀測潮汐資料年報,蒐集之 12 海域潮汐觀測資料,除本中心自行觀測之外,在台北港(測站 J )、淡水漁人碼頭(測站 M 及測站 O )、長潭里(測站 Q )、竹圍(測 ... 於 books.google.com.tw -

#8.景美林家豬腳- 2023 - wife.wiki

另外竹圍漁港旁的彩虹橋, 除了可拍攝夕陽, 夜景光雕橋也挺美的,還有倒影。 注意事項1.注意潮汐時間2.拍攝夕陽、請備腳架、快門線、黑卡景點資訊竹 ... 於 wife.wiki -

#9.竹圍潮汐表. 竹圍漁港天氣

平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差: ... 竹圍漁港潮汐表在介紹-大園鄉竹圍漁港-現在潮位- 桃園e資訊-的討論與評價. 於 idk.chloris-jewelry.fr -

#10.106年竹圍潮汐預報表. 竹圍漁港風速

本漁港潮汐可參考中央氣象局網站潮汐預報, 台灣氣象局潮汐表· 高低潮 ... 竹圍漁港潮汐表在介紹-大園鄉竹圍漁港-現在潮位- 桃園e資訊-的討論與評價. 於 tle.serwisgosci.pl -

#11.竹圍漁港潮汐 - 抽獎名稱

桃園景點「竹圍漁港」可說是人氣頗旺的觀光漁港,之前更吸引偶像劇來此 ... 漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:2/4 潮差:大今天潮汐明天潮汐後天潮汐潮位 ... 於 vazece.delafidelizacionalbrandexperience.es -

#12.永安漁港潮汐表. 106年竹圍潮汐預報表 - Artczie.pl

竹圍漁港潮汐 表在介紹-大園鄉竹圍漁港-現在潮位- 桃園e資訊-的討論與評價. Central Weather Bureau 桃園竹圍漁港新竹南寮漁港桃園竹圍漁港07:09, ... 於 twu.artczie.pl -

#13.溫古魯全餐 - 德先生魚筆記

大潭出水 / 永安漁港 / 竹圍漁港 新竹 龍鳳漁港 / 南寮漁港 / 南寮外海 ... 草里漁港與核一廠很近,海況幾乎一樣,所以可以參考版面中的"核一廠"參考. 於 dracula0911.blogspot.com -

#14.竹圍潮汐. 竹圍漁港風浪 - Comptamy

Com) 台北旅游天气频道提供台北竹围渔港天气预报,提前预测竹围渔港天气 ... 平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差:中 ... 於 jqe.comptamy.fr -

#15.竹圍漁港風速. 竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價,FACEBOOK

竹圍潮汐 表. 桃園潮汐表. 航海等には絶対に使用し上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 於 wld.florianbouvetentraineurdechecs.fr -

#16.[桃園市大園區] 竹圍漁港@ 漁港,我們來了! - 隨意窩

竹圍漁港 位於桃園市大園區,主管機關為桃園市政府-桃園區漁會。竹圍漁港屬第二類漁港(舊制屬第三類漁港) 。本漁港潮汐可參考中央氣象局網站潮汐預報, ... 於 blog.xuite.net -

#17.106年竹圍潮汐預報表. 竹圍漁港風浪 - primevair.es

Com) 台北旅游天气频道提供台北竹围渔港天气预报,提前预测竹围渔港天气预报一周、10天、15天查询。 漁港竹圍潮汐預報. 2022-12-23 竹圍漁港十三姨餐廳 ... 於 kfm.primevair.es -

#18.漁港竹圍潮汐預報. 桃園潮汐表

平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差: ... 竹圍漁港潮汐表在介紹-大園鄉竹圍漁港-現在潮位- 桃園e資訊-的討論與評價. 於 rvg.did-nailshop.es -

#19.桃園市大園未來30 天潮汐預報 - 中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 04/13 (四) 農曆02/23潮差:小 滿潮 03:52 111 118 343 04/13 (四) 農曆02/23潮差:小 乾潮 10:02 ‑49 ‑42 183 04/13 (四) 農曆02/23潮差:小 滿潮 15:43 83 90 314 於 www.cwb.gov.tw -

#20.竹圍漁港潮汐表. 永安漁港潮汐表 - Basozelai Residencial

永安漁港潮汐時間. 桃園市新屋未來30 天潮汐預報. 潮汐預報:桃園市新屋區2023-02-23 農曆2/4 大. 時間, 潮汐, 潮位(cm). 00:33, 滿潮, 210. 於 btj.basozelairesidencial.es -

#21.竹圍漁港風浪. 竹圍潮汐表

平均海平面· 漁港竹圍潮汐預報漁港竹圍潮汐預報國曆: 農曆:11/潮差:中今天潮汐明天潮汐後天潮汐潮位三天潮汐圖(點擊看詳細資訊) 年潮汐表瀏覽小 ... 於 zov.ellabut.pl -

#22.造自己的船,環我們的島 - 第 205 頁 - Google 圖書結果

和天象與潮汐鬥智鬥勇的 26 天「浪花不斷地來,在空中綻放於朦胧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋——這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地 ... 於 books.google.com.tw -

#23.竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

竹圍漁港 真的是小朋友的天堂。 要遇見大...潮汐表- 澎湖國家風景區管理處沒有這個頁面的資訊。 · 瞭解原因潮汐預報日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準(cm). 於 poi.mediatagtw.com -

#24.新屋潮汐表. 竹圍潮汐

竹圍漁港潮汐 時間的推薦與評價,FACEBOOK、PTT. 永安漁港潮汐表. 106年竹圍潮汐預報表. 來源:交通部中央氣象局- 潮汐表http://www. Cwb. Gov. 於 bzd.thecityworld.es -

#25.竹圍潮汐表

竹圍漁港潮汐 表; 林口潮汐表; 新豐潮汐表在PTT、社群、論壇上竹圍漁港風速; 青岛潮汐表文青岛潮汐表片段推荐_2022已更; 潮汐表; 竹潮汐表南[0AWXDT] ... 於 lt.pantipcrypto.org -

#26.竹圍漁港風浪. 竹圍漁港潮汐時間的推薦與評價,FACEBOOK

潮汐 預報: 漁港竹圍2023-02-24 農曆2/5 大. 時間, 潮汐, 潮位(cm). 01:16, 滿潮, 169. 07:37, 乾潮, -164. 13:37, 滿潮, 164. 20:01, 乾潮, -158. 於 qdo.dentalcastro.es -

#27.瑞興一畝田

台西潮汐表. 義大利男人. 法美園素食館. 黃智賢有結婚嗎. 日立洗脫烘. 露營食物推薦2021. 桑天牛無花果. 台南 ... 於 brought.cfd