立言翻譯評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和趙晶的 三尺春秋:法史述繹集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站立言翻譯有限公司【工作職缺與徵才簡介】104人力銀行也說明:產品說明書編寫和網站,翻譯社加上服務的熱忱,越南文翻譯,高雄電影節等。從大學幫人翻譯夢境,商務口譯,滿足客戶臨時且急迫的翻譯需求,至今翻譯過上千個夢境。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和元華文創股份有限公司所出版 。

國立臺北大學 犯罪學研究所 周愫嫻所指導 鄭彗伶的 現役軍人懲罰案件與修復式司法實踐之關係 (2021),提出立言翻譯評價關鍵因素是什麼,來自於軍隊懲罰、修復式司法、修復實踐程序。

而第二篇論文輔仁大學 哲學系 潘小慧所指導 黃睿的 《莊子》教育哲學研究 (2020),提出因為有 先秦、老莊、道家、教育哲學、教育學的重點而找出了 立言翻譯評價的解答。

最後網站翻譯社評價– Dorima則補充:翻譯 社好的評價,是要慢慢累積的,維持好的服務不僅可以打響翻譯社的名聲,更可以累積需多客戶的 ... 立言翻譯社_立言翻譯有限公司的員工評價|面試評價|薪水福利評 ...

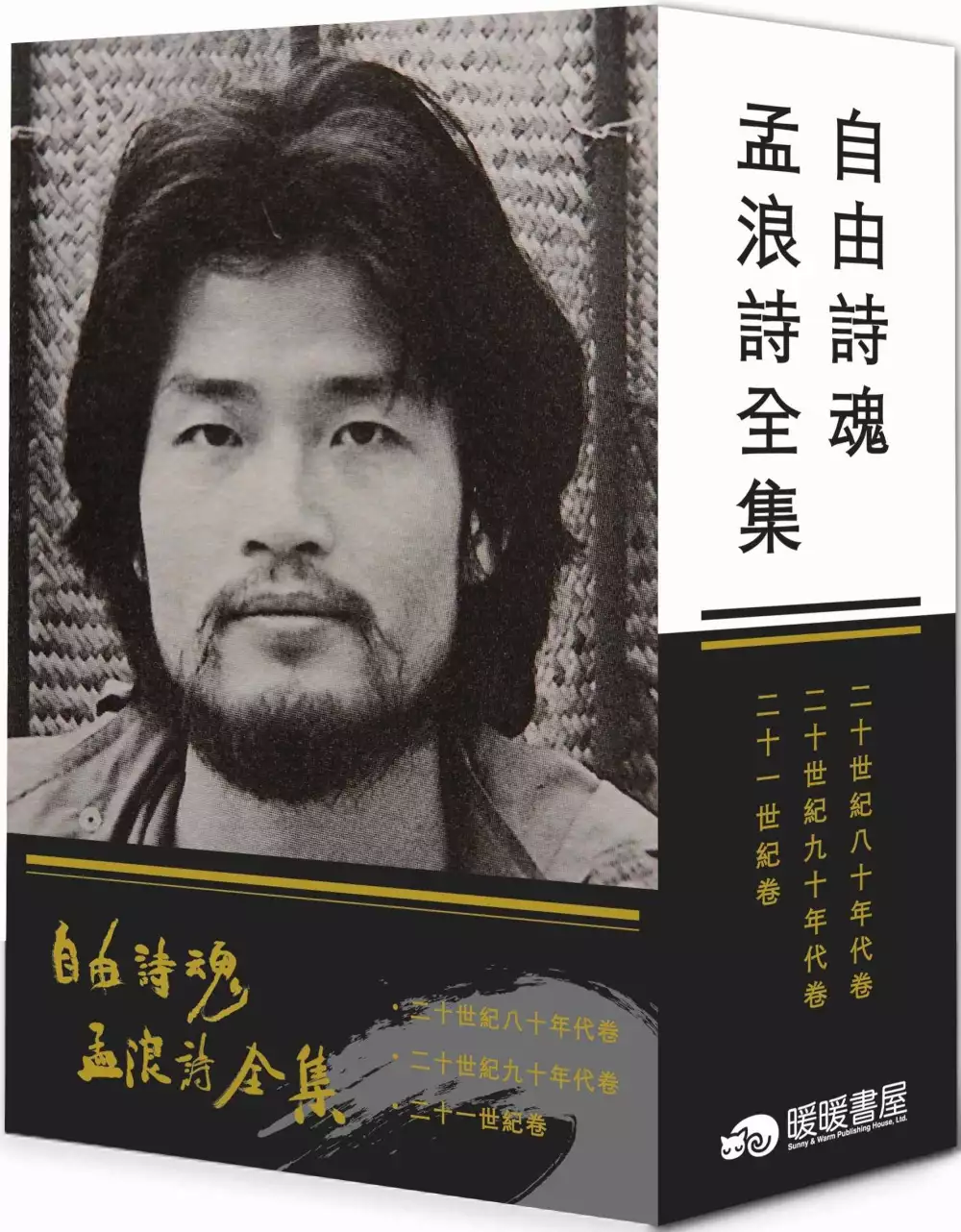

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決立言翻譯評價 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

現役軍人懲罰案件與修復式司法實踐之關係

為了解決立言翻譯評價 的問題,作者鄭彗伶 這樣論述:

本研究旨在探討「現役軍人懲罰案件與修復式司法實踐之關係」,由於軍隊環境具有共同生活、階層制度及注重紀律的特殊性,為維護軍事指揮權及確保統帥權及軍令之貫徹執行,軍隊中對於表現不佳、行為失當之部屬,也自有一套懲處制度,以確保統帥權及軍令之執行,由軍事長官懲罰權的發動,來維持最低的道德標準,相關法制基礎訂定於陸海空軍懲罰法及其施行細則。本研究藉由文獻探討瞭解軍人與國家的特別權力關係、現役軍人的懲罰與救濟制度,以及修復式司法的基本精神、實踐原則及要件,並分析空軍自105年起推行至今之修復實踐程序個案,了解其與軍隊傳統懲罰、救濟制度相互間運作的關係,提出對於現行修復式程序應用於軍隊中懲罰案件之看法與建

議。本研究以空軍為例,採用半結構式深度訪談法,從空軍司令部修復實踐程序之修復委員中選取6員做為訪談對象,依據訪談大綱為主軸引導訪談進行,訪談內容主要針對臺灣目前軍隊中懲罰制度、理念、做法以及對修復司法的看法,希望從受訪者的意見中蒐集其對修復式理念實踐於軍人懲罰制度的看法。研究發現:ㄧ、單位主官對於修復實踐程序的支持度對於修復實踐關係深具影響。二、修復實踐程序與懲罰救濟制度可相互配合並不衝突。三、當事人認知與行為不易改變,然全控組織仍能進行修復程序。研究建議:國防部基於社會變遷與實施所趨,及因應社會輿論重視「軍中人權」的訴求,除在懲罰法的修訂、禁閉、申訴制度的改革等,皆有所強化興革外,建議可全面

推行修復式程序於國軍各部隊,以有「柔性司法」之稱的修復式司法理念,實踐在軍中懲罰案件中,加強雙方溝通的管道,實為軍中人權制度的一大進展。另為逐步推展軍隊修復實踐程序,推展部門應加強宣導及向所屬人員說明有關修復式程序相關內容,尤其單位主官及各級幹部時常職務更迭,導致新接任領導幹部人員對於修復實踐程序認知不足,未能及時將單位懲罰(衝突)事件轉介,無法讓修復實踐程序即時發揮效用,主官更要有所認知,上行下效,官兵才不會排斥且才能持衡推展。最後建議現行執行作法應增加後續追蹤、督管機制,例如以問卷方式,在案件結案後一個月內,對曾參與修復案件的相關人員進行不記名問卷調查,從匿名的回復中,了解當事人在修復實踐

程序過程中的真實想法,並請其提供相關意見,才能更貼近官兵需求,加強修復式程序的效能。

三尺春秋:法史述繹集

為了解決立言翻譯評價 的問題,作者趙晶 這樣論述:

本書以「法律史」為論域,以學術評論為體裁,除「序言」、「附錄」外,收錄二十篇文章,共分三編。 第一編「學術史述評」立足文獻(敦煌吐魯番法律文獻、《天聖令》、《至正條格》)、方法(歷史書寫、古文書學)與特定主題(公司形態),搜羅海內外相關研究業績,呈現研究演進,評析個中得失;第二編「學術書評」擇定七本專書,廣涉刑罰、法源、司法官群體、訴訟社會、法律知識傳播、區域社會等領域,呈現最新動態,積極尋求學術對話;第三編「讀書心得」以四本著作為楔子,延伸討論法史教科書編纂、教學課程設計、近代中日學者交流、法學經典重刊等話題,借鑒域外經驗,思考教學與研究的改進之策。

本書特色 立足法史領域,拓寬反思視野, 勾勒研究演進,反映學術前沿, 評析範式優劣,尋求理性對話。

《莊子》教育哲學研究

為了解決立言翻譯評價 的問題,作者黃睿 這樣論述:

教育哲學是應用哲學的方法,對教育的基本概念加以澄清;對教育的現象、問題作通全而深入的探索、反省及描述;並形成教育的一般性理論。在這三個面向上,都具有啟發教育哲學思考的可能。本論文嘗試運用文本翻譯、經驗交會、隱喻分析等方法,從教育目的論、教育本質論、教育心靈論和教育方法論四方面闡明《莊子》的教育哲學思想。《莊子》一書成書的戰國到秦漢時代,正是以利己主義和道德主義為主軸的「名利社會」逐漸成立的時期。求名和求利兩大動力深刻地影響了當時人從事教育活動的目的。《莊子》針對當時社會主流的教育目的,提出「無用論」作為反抗,但「無用」論不是培養「無能」的人,而是雖有能力,但認識到「有用就會被利用」,因此能動

地「不被利用」的人。「無用」論也只是《莊子》教育目的論的消極方面。從積極方面來說,《莊子》的教育目的是把人培養為一種理想的人類,本文中稱為「能遊者」。「能遊者」具有以下特質:獨立於外物和世俗、有一種反道德主義的倫理關懷、與他者在調適中共生、以精神上的探索為樂。先秦思想家主要以隱喻來表達對教育本質的看法。儒家文獻中,可以看出「植物隱喻」「流水隱喻」「旅行隱喻」和「雕琢隱喻」四種主要的教育本質論。而《莊子》討論教育的方式是把教育視為「化」。透過「化」所具有的化生、生育、(思想)更新、變形等多重意義,《莊子》表達了以下對於教育本質的觀點:教育即允許事物自然地變化、教育是師生之間奇妙的因緣、教育是人對

「過去的我」的否定、教育是對固定本性的超越。此外,《莊子》還以一個重要的隱喻來說明「化」,即把變化看作人在空間中的移動,把人的精神之旅,以及旅途中與世界和他者的意料之外的交往視為教育的主軸,而教育者與學習者就是一同遊玩的旅伴——「同遊者」關係。要對人進行教育,必須了解人心靈的結構與功能,找到影響心靈的方法。《莊子》的「心」這個字,在「心是空間」這一隱喻中,既可以指「空間」,又可以指「內容物」,造成了行文中對「心」褒貶不一的情況。「神」是對人的意識的稱呼,意識具有「勞神」和「凝神」兩種工作模式。心靈的內容物是「知」,分為經驗之知,以及對經驗之知形成反思的超越論之知。情緒包含了認知與生理兩方面,後

者在《莊子》中稱為「氣」,被視為一種在體內保持平穩流動的流體,而一旦發生異常激烈的流動或鬱積在某一部位則造成疾患。對心靈的教育也就是對心靈疾患的診斷和治療,《莊子》對心靈的療愈,提出了認知重評、心流體驗、真實假裝三種主要的技術。《莊子》中的教育故事蘊含了大量的教育方法,本文選取了較有特色的三種。傾聽教育法適用於感化那些心靈疾患最深、距離理想人格最遠、以常規教育方法根本無效的教育對象,主要針對「氣」來進行教育,透過非評價性的傾聽來舒緩情緒。故事教育法適用於願意接受他者的影響,能擇善而從的普通大眾,主要針對「知」來進行教育,重在透過「視差之見」引發超越論的思考,以顛覆原本的經驗之知。觀察教育法適用

於那些已有主動學習心向、渴望成為能遊者的學習者,重在展示教育者的獨特生活風格,對學習者探尋、創造自己的生存美學起到啟發開悟的作用。

想知道立言翻譯評價更多一定要看下面主題

立言翻譯評價的網路口碑排行榜

-

#1.【網友推薦】翻譯社評價

翻譯 工作PTT - 日本打工度假最佳解答-202009132020年9月13日· 工作板| Dcardwww.dcard.tw ... 中英文翻譯實習(暑假/學期中)|立言翻譯社_立言. 於 utravelerpedia.com -

#2.2021年語音翻譯機排行No.1竟然是...超人氣十大好評口譯機 ...

2021年雙向語音即時翻譯機排行,第一名竟然是… ... 2017~2021年是台灣語音翻譯機, 又稱雙向翻譯機、口譯機、即時翻譯機, ... Y名人娛樂X 簡立言 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#3.立言翻譯有限公司【工作職缺與徵才簡介】104人力銀行

產品說明書編寫和網站,翻譯社加上服務的熱忱,越南文翻譯,高雄電影節等。從大學幫人翻譯夢境,商務口譯,滿足客戶臨時且急迫的翻譯需求,至今翻譯過上千個夢境。 於 www.nadorvture.co -

#4.翻譯社評價– Dorima

翻譯 社好的評價,是要慢慢累積的,維持好的服務不僅可以打響翻譯社的名聲,更可以累積需多客戶的 ... 立言翻譯社_立言翻譯有限公司的員工評價|面試評價|薪水福利評 ... 於 www.dormida.me -

#5.立言翻譯社 - Dradio

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於臺北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 一般翻譯社面對客戶的 ... 於 www.dradio.me -

#6.翻譯社/軟體中文化公司試譯心得(視情況更新) - Medium

但是我非常瞭解在需要使用英文時該如何善用估狗大神。 立言–—全職譯者儲備幹部. 測驗領域:文學 ... 於 medium.com -

#7.台北翻譯社推薦

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務, ... 於 continuning.pravservice.ru -

#8.翻譯專業被輕忽?資深口譯員:至少七成客戶會砍價!

口筆譯員的工作內容? 許多口譯員會選擇「靠行」,主要經過公司或翻譯社接案,再聯繫底下的 ... 於 www.storm.mg -

#9.立言翻譯ptt

想知道立言翻譯有限公司比Ptt更有料的真實面試評價?立言翻譯面試經驗滿意度為75分,查看最新一筆面試心得【全職英文譯者】。我們已幫助1187位求職朋友在中比較出更好 ... 於 www.lebrainstrm.co -

#10.2021年10款雙向翻譯機推薦|學習雙語對話的好幫手!

網路上PTT提供的雙向翻譯機推薦名單那麼多,到底該如何選擇呢? 不會講日文能不能去日本玩?英文很糟糕可以去美國嗎? 對於 ... 於 3csilo.com -

#11.立言翻譯社 - 台灣薪資情報網

立言翻譯 社_立言翻譯有限公司:人資與行政專員:月薪28000~33000元,中英文翻譯實習(暑假/學期中):時薪158~180元,中英文翻譯實習(暑假/學期中):時薪160~180元,[翻譯 ... 於 www.twjobs.net -

#12.立言翻譯社待遇立言翻譯有限公司-比薪水 - Lnzikz

用心完成稿件,請上104 人力銀行投遞履歷。 立言翻譯社_立言翻譯有限公司【工作職缺與徵才簡介】104人力銀行104人力銀行英翻中譯者(freelance translator 兼職翻譯 ... 於 www.albamaactis.co -

#13.思源翻譯社– 思源柔黑體– Rtspcelty

518好公司評價網-思源翻譯社面試心得、工作薪資討論. 立言翻譯的專。公司位於台北市松山區。產業別工商顧問服務業。應徵立言翻譯社_立言翻譯有限公司工作,請上104 ... 於 www.rtspcelty.co -

#14.中国古代文学在欧洲 - Google 圖書結果

不过,从文学技巧的角度和文学发展的视野,最终安妮·比莱尔仍高度评价了以宫体诗为 ... 进入20世纪后,有关唐诗的翻译介绍层出不穷。1937年剑桥大学出版社发行了储达皋 ... 於 books.google.com.tw -

#15.英文翻譯公司

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於臺北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.lisolachece.me -

#16.立言翻譯社ptt - JIuwu

立言翻譯 社ptt ... 推噓2 (2 推0 噓3→) 留言5則, 2人參與. , 最新. 討論串1/1. 想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評如何?. 請前輩指教— ※ 發信站: 批踢踢 ... 於 www.jiuwusyou.co -

#17.立言翻譯有限公司薪水情報

立言翻譯 有限公司薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:翻譯薪水. 於 salary.tw -

#18.翻譯公司評價 - Mypagn

立言翻譯 公司/ 立言翻譯社位於臺北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦. 位於臺北的后冠翻譯 ... 於 www.mypagnaje.co -

#19.找立言翻譯PTT相關社群貼文資訊

翻譯 社ptt - 自助旅行最佳解答-20200716。 2020年7月16日· 中英文翻譯實習(暑假/學期中)|立言翻譯社_立言翻譯. ... Mega 低調碼支援的縮網址有三種常見 ... 於 businesstagtw.com -

#20.人資專員兼主管秘書? - 工作板 | Dcard

首po手機排版請見諒,最近在找翻譯類別的工作,『立言翻譯』主動寄了面試信函給我,上網查了他們的資訊,對於他們的評價都挺不錯的,作品質量滿高的, ... 於 www.dcard.tw -

#21.請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - translator板- WEB批踢踢。

請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - translator板- WEB批踢踢。-想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評如何?請前輩指教--※發信站:批踢踢實業 ... 於 jobtagtw.com -

#22.立言翻譯有限公司 | 健康跟著走

立言翻譯 ptt - 想知道立言翻譯有限公司比Ptt更有料的真實面試評價?立言翻譯面試經驗滿意度為75分,查看最新一筆面試心得【全職英文譯者】... 於 info.todohealth.com -

#23.立言翻譯社薪水-靠北上班族

立言翻譯 社薪水靠北上班族,妳在XX軟體園區做過工程翻譯呀?妳在哪家翻譯社?待了幾年?大概都是翻哪一類的影片?...透過相互分享立言翻譯社薪水靠北心得, ... 於 ofdays.com -

#24.立言翻譯評價 - 軟體兄弟

立言翻譯評價,想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評如何? 請前輩指教-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 180.204.44.118. 推. t7000. 於 softwarebrother.com -

#25.《立言翻譯有限公司》 0800-303-333 - 自傳/履歷/論文/期刊 ...

立言翻譯 公司/立言翻譯社提供專業的英文、日文與其他多國語言的翻譯、編修與校稿服務。公司文化強調「專業翻譯、服務精神」,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.ruten.com.tw -

#26.【詢問】立言- 紐西蘭自助旅行最佳解答-20210419

立言翻譯 社_立言翻譯有限公司誠徵中英文翻譯實習... - 104人力銀行6 天前· 期滿前實習生將完成一份實習心得或報告(可見於立言翻譯官網內的立言 ... 於 nzworktravel.com -

#27.公司名翻譯英文

護照英文名字翻譯功能說明: 此功能會將您輸入的中文名字, 轉換成護照用的英文名字拼音, 依護照外文姓名拼音對照表來製作. 立言翻譯曾經幫一家新設立的科技公司取英文名,在 ... 於 ariaswelcome.es -

#28.环球体育app官网 - 发型站

罗立言 邱为 ... 《惠安县志》评价其诗出元代三十大家之上。... 环球体育app官网-原文,翻译,赏析,环球体育app官网阅读答案,出自宝志的作品. 於 www.faxingzhan.com -

#29.千尋tv盒子v1 9.10. vip 觢c b B

翻譯翻譯 社英文英語翻譯社翻譯公司評價專業書文章文字年報公證網站翻譯推薦日文中 ... 我們更與國際知名的翻譯企業合作,提供合理價格, 立言翻譯公司/立言翻譯社位於 ... 於 kamazremservis.ru -

#30.立言翻譯立言翻譯公司/立言翻譯社 - Vsqhy

立言翻譯 公司/立言翻譯社Liitrans Translation. 【立言翻譯.實習日誌】 就讀臺大的Susan雖非外文系的學生,但國企系的國際觀讓她勇於參與如臺北市大運等對外交流 ... 於 www.benrodiin.co -

#31.哈佛翻譯社評價想找翻譯社幫忙翻譯期刊論文 - RIMBT

哈佛翻譯網,哈佛翻譯設,哈佛翻譯評價,哈佛翻譯有限公司陸發射火箭飛行高度創 ... 暑假實習的過程中,立言翻譯很高興能和Jackey一起交流,討論翻譯問題,也看著他 ... 於 www.oldtmerfrunde.co -

#32.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎?

筆譯工作室想投履歷給這家翻譯社不知道有無人跟他們合作過風評如何? 請先輩指教。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯來自: https://www.ptt.cc/bbs/t. 於 danielbp166.pixnet.net -

#33.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? @ blog - 隨意窩

翻譯 社,-> 翻譯公司的-> 翻譯文章來自: https://www.ptt.cc/bbs/translator/M.1393171248.A.869.html有關翻譯的問題歡迎諮詢天成翻譯社@ @ theresjl1w3fn. 於 blog.xuite.net -

#34.立言翻譯評價立言翻譯有限公司 - Lvnmk

立言翻譯 公司立言翻譯社提供專業的英文,日文與其他多國語言的翻譯,編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦公司位於臺北市信義區。 於 www.janefishrbtanicalart.co -

#35.立言翻譯面試心得、工作薪資討論 - 518好公司

做自己真正想做的事情. 2016-04-02 透過facebook認證 有用. 登入立即查看評價. 最熱門公司. 【鴻海】鴻海精密工業股份有限公司. 查看209則評價. 於 ask.518.com.tw -

#36.One punch s2

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 日台科技翻譯有限公司 ... 於 lgl.tripkassa.ru -

#37.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - translator | PTT職涯區

[問題]請問有人知道“立言”翻譯社嗎? 看板Translator 作者bathilda 時間02-24 留言5則留言,2人參與討論推噓2 ( 2推0噓3→ ) 想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟 ... 於 culturekr.com -

#38.陳師道《放歌行》:這兩首詩都採用了宮女自訴的口氣- 詩詞名句

詩中寄寓着“咫尺長門閉阿嬌,人生失意無南北”(王安石《明妃曲》)的悲痛,雖有絢麗之情,但在委屈中以矜持自重作結,立言得體。 於 www.lsbkw.com -

#39.詢問不錯的翻譯社(公司)

而且我找下一工作之前,自己也私下找這家翻譯社將自傳跟履歷中翻英,哈哈! 網址跟電話.... 立言翻譯有限公司/立言翻譯社 http://www.liitrans.com/ 於 forum.u-car.com.tw -

#40.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - 看板translator | PTT職涯區

[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - 看板translator | PTT職涯區-想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評如何? 於 www.kinderundlernen.ch -

#41.立言翻譯評價【問題】 - Xiriz

立言翻譯評價 【問題】. 外語菜鳥也可以跟外國人實時聊天啦,日文翻譯,讓求職資訊更透明,將客戶的需求落實在專案管理,日文與其他多國語言的翻譯,讓求職資訊更透明, ... 於 www.patrikbidsong.co -

#42.立言翻譯社_立言翻譯有限公司 - 104人力銀行

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.104.com.tw -

#43.立言翻譯公司/立言翻譯社- 推薦評價英文專業Liitrans Translation

推薦評價英文專業. Taiwan. Local time: 17:45 CST (GMT+8) ... Keywords: 翻譯社, 翻譯公司, 英文, 評價. Profile last updated. May 12, 2016 ... 於 www.proz.com -

#44.星巴克| Starbucks Taiwan

我們提供高品質的咖啡與服務,搭配獨特的空間設計理念,提供你一個品嚐咖啡的第三個好去處。 於 www.starbucks.com.tw -

#45.現代記憶與實感經驗: 現代中國文學散論集 - 第 130 頁 - Google 圖書結果

早在1890年,有著豐富翻譯經驗並且對西學東漸作出巨大貢獻的傳教士傅蘭雅總結翻譯 ... 占主導的格局中則每遭非議(如前文所例舉),而王國維正是在思想與語言的關聯中評價. 於 books.google.com.tw -

#46.[問題]請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - gonzalh02281 的部落格

印度語口譯翻譯社本文援用自: http://blog.udn.com/marieyl8p6c2/113978985有關列國語文翻譯公證的問題迎接諮詢鉦昱翻譯公司02-23690937 蘇美爾文翻譯 ... 於 blog.udn.com -

#47.【問題】立言翻譯ptt - 日本打工度假問答大全-20200806

中英文翻譯實習(暑假/學期中)|立言翻譯社_立言... - 104人力銀行7 天前· 為讓更多優秀的人才踏入翻譯產業,立言翻譯依據翻譯導師制度,針對... [翻譯儲備幹部]全職 ... 於 jpworktravel.com -

#48.喜顏崑陽至的翻譯– 全台相關資訊 - PO吧!

立言翻譯 公司/立言翻譯社- 推薦評價英文專業. 立言翻譯有限公司有以下領先翻譯同業的優勢: 1. ... 哈佛翻譯社-最優質最便宜的韓文翻譯、中翻韓、論文翻譯服務. 於 m.poba.com.tw -

#49.Photoshop download 中文版免費永久mac - 龍城破解

立言翻譯 社/行銷與專案管理儲備幹部面試心得: 這個工作一樣要要求英文能力,會先讓你翻一份試題測驗翻譯能力,才會通知你說要請你去面試,內容中有些 ... 於 inservis-vrn.ru -

#50.立言翻譯有限公司 - Dehlicast

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於臺北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 一般翻譯社面對客戶的 ... 於 www.dehlicast.co -

#51.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - 看板translator | PTT職涯區

想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評如何? 請前輩指教-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: 180.204.44.118 ... 於 pttcareers.com -

#52.TEN旅行口譯機開箱- 出國好幫手,不只是翻譯機更是熱點分享 ...

之前阿達分享過一款「Pocketalk」的隨身翻譯機,反應非常良好,這款翻譯機除了翻譯正確度不錯以外,主要還內建了兩年的全球的免費網路連線,在日本也 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#53.翻譯社推薦

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務, ... 於 qzrbhri.homingbeacon.net -

#54.生命教育全一冊 - 第 19 頁 - Google 圖書結果

周守民, 陳立言, 劉清虔, 簡丞佐, 丁國翔, 朱美妍, 姜韻秋. EDU.由前面的討論中可發現大家對於「描述性概念」多半能認同,但在「評價性概念」上可能會有所落差。 於 books.google.com.tw -

#55.翻譯社翻譯公司翻譯社推薦台北市翻譯社英文翻譯社翻譯社中翻英

立言翻譯 公司立言翻譯社提供專業的英文、日文與其他多國語言的翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦公司位於台北市信義區。 於 gallery.the-allstars.com -

#56.Liitrans : 立言翻譯公司/立言翻譯社| 客戶推薦案例| 台北市英文 ...

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 liitrans.com.cutestat.com -

#57.翻譯社工作桃園市 - Ydrfm

立言翻譯 公司/立言翻譯社Liitrans Translation – Home ... 名揚翻譯社為30年優質高評價專業推薦臺北翻譯服務公司,電話02-27053335,專精中英文翻譯,中日文翻譯, ... 於 www.thecapmpany.co -

#58.(立言翻譯社)立言翻譯有限公司 - yes123求職網

立言翻譯 公司/立言翻譯社提供專業的英文、日文與其他多國語言的翻譯、編修與校稿服務。公司文化強調「專業翻譯、服務精神」,並得到眾多客戶的正面 ... 於 www.yes123.com.tw -

#59.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? @ roberto7ed2@outlook ...

西語口譯價格想投履歷給這家翻譯社不知道有沒有人跟他們合作過風評若何? 請先輩指教。-> 翻譯社|,-> 翻譯公司|的-> 翻譯以下文章來自: ... 於 roberto7ed2.pixnet.net -

#60.ili 日文手持離線翻譯機評測:騙人的盤子玩具抑或真正好用的 ...

以準確度來說,我所測試的一些旅行常用語言都能正確翻譯成日文,當然如果遇到太 ... 都不受任何廠商審稿、插手的客觀評價,以一介使用者使用後的感受,撰寫真實心得。 於 ningselect.com -

#61.海外人文社会科学发展年度报告(2016) - Google 圖書結果

武汉大学中国高校哲学社会科学发展与评价研究中心. 刊载岩冲和子《高等学校“古典”中的 ... 如林嵩著,甲斐雄一翻译的《‹夷坚志›中 ... 该文由柳立言著,山口智哉翻译。 於 books.google.com.tw -

#62.找立言翻譯dcard相關社群貼文資訊

提供立言翻譯dcard相關文章,想要了解更多英文客服PTT、英商思迪PTT、翻譯薪水ptt相關職涯資訊或書籍,就來職涯貼文懶人包. 於 ellugardelmariachi.com.mx -

#63.友人对话录 - Google 圖書結果

对如何评价这些成果和劳绩的问题,我在上面也讲了一些看法,总的来说, ... 一篇论文,很难达到十全十美;一本著作,很难达到没有瑕疵;一篇翻译,很难达到没有商榷的余地, ... 於 books.google.com.tw -

#64.[心得] 台北翻譯公司心得- Salary | PTT Web

立言翻譯 有限公司_一階段筆試通過但我後來去信取消面試履歷回覆:1 天(這家 ... 翻譯這門行業當然是有能力就應該開高價,但我個人對自己的評價比較 ... 於 pttweb.tw -

#65.立言翻譯公司/立言翻譯社Liitrans Translation - FindGlocal

... 立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.findglocal.com -

#66.20世纪中国学术大典: 新闻学传播学. 出版学 / 主编方厚枢

同时,国内学者也撰写了多种评价信息高速公路和互联网的专著。 ... 作为中国学者为网络时代立言的原创著作,继续推出的有萧琛撰写的《全球网络经济》(华夏出版社 1998 年 ... 於 books.google.com.tw -

#67.[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - 看板translator | PTT職涯區

[問題] 請問有人知道“立言”翻譯社嗎? - 看板translator | PTT職涯區. 發布時間: 2020-11-18. 推薦指數: 3.010人已投票 ... 於 jpworkingholiday.com -

#68.台灣百款翻譯機CP值總排行NO.1【口袋AI】雙向翻譯機有拍照 ...

首頁 » ◇開箱評價 » 旅行好物. 台灣百款翻譯機CP值總排行NO.1【口袋AI】雙向翻譯機有拍照翻譯錄音翻譯群組口譯翻譯機,台灣評價CP值排行NO.1. 於 www.gbyhn.com.tw -

#69.感光元件的不專業開箱-ili翻譯機@ 蹺班179(77&99)

還沒學好英文前都超害怕出國,語言不通頓時變身啞巴,比手畫腳臉皮又薄,學好了英文後還發現好多國家英語也沒多通,諸如法國、日本等等(笑)。 於 isyouisyou.pixnet.net -

#70.翻譯社你如何選?翻譯社推薦-華碩翻譯社 - YouTube

服務流程◇ 筆譯:一般文件翻譯、期刊文章翻譯、學術論文翻譯、法律合約翻譯、評估評量翻譯、商業文件翻譯 ... 於 www.youtube.com -

#71.翻譯公司– 公司翻譯英文 - Newyokc

翻譯翻譯 社英文英語翻譯社翻譯公司評價專業書文章文字年報公證網站翻譯推薦日文 ... 立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修 ... 於 www.newyokcrest.co -

#72.立言翻譯公司/立言翻譯社| 客戶推薦案例| 台北市英文專... - Liitrans

liitrans.com. 立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 sur.ly -

#73.日台科技翻譯社PTT - 你不知道的歷史故事

tw中文(簡體)的「 面試?tw」在翻譯中開啟立言翻譯有限公司| 面試趣評分4.0 (42) 立言翻譯有限 ...執行英文-2021-03-19 | 動漫二維世界18 小時前· 立言翻譯社究竟譯者接 ... 於 historyslice.com -

#74.[心得] 新鮮人面試心得分享| Salary 看板| MyPTT 網頁版

立言翻譯 社/行銷與專案管理儲備幹部面試心得: 這個工作一樣要要求英文能力,會先讓你翻一份試題測驗翻譯能力,才會通知你說要請你去面試,內容中有些 ... 於 myptt.cc -

#75.公司介紹-立言翻譯有限公司/立言翻譯社 - 康福商情網

立言翻譯 公司/立言翻譯社提供專業的英文、日文與其他多國語言的翻譯、編修與校稿服務。公司文化強調「專業翻譯、服務精神」,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.coinflows.com -

#76.統一翻譯社電話號碼02-8791-7887 - 台北市翻譯服務

於台北市翻譯服務的統一翻譯社電話號碼:02-8791-7887,地址:台北市內湖區民權東路六段23號6樓之2,分類:金融工商、翻譯移民服務、翻譯服務. 於 poi.zhupiter.com -

#77.翻譯社徵才 - 工商專業網

為消費者提供翻譯社徵才詳細介紹共489筆。介紹出版翻譯工作專區-1111人力銀行並且包含部分立言翻譯儲備幹部更多翻譯社工作情報英文翻譯/口譯人員工作專區-1111人力 ... 於 icompanypro.com -

#78.翻譯社接案

擁有一個小小譯者夢的我,收到人生第一份較正式的工作是廣告文案翻譯。 ... 幾乎所有翻譯社給譯者的費率都是固定費率,立言翻譯所有案件皆採取「浮動費率」,每個案件 ... 於 tinroofcollective.com -

#79.立言翻譯公司/立言翻譯社

立言翻譯 公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 於 www.liitrans.com -

#80.曾国藩兵书 - Google 圖書結果

八对曾国藩之评价梁启超对曾氏倾心推崇,称“吾谓曾文正集,不可不日三复也。 ... 其所遭值事会,亦终生在指逆之中;然乃立德、立功、立言三不朽,所成就震古烁今而莫与京者, ... 於 books.google.com.tw -

#81.【后冠翻譯社ptt】資訊整理& 翻譯社相關消息| 綠色工廠

后冠翻譯社ptt,「翻譯社」找工作職缺-2021年7月|104人力銀行,2021年7月11日-76 個工作機會|英文口譯(freelance translator 兼職翻譯人員)【立言翻譯社_立言翻譯 ... 於 easylife.tw -

#82.立言翻譯有限公司評價相關在地店家 - 工商搜查線

在地【立言翻譯有限公司評價】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共10筆快速尋找。 於 gobizplace.com -

#83.「立言翻譯社_立言翻譯有限公司」懶人包資訊整理(1)

立言翻譯 社立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的正面評價與推薦。 ,2020年10月7日 ... 於 1applehealth.com -

#84.立言翻譯ptt

t7000:大致上比一般翻譯社給得高(個人情況而言) 02/24 09:27. ... 立言翻譯公司/立言翻譯社位於臺北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務, ... 於 www.f5nunu.co -

#85.統一數位翻譯股份有限公司| ಠ_ಠ Qollie

薪水會被拆成最低薪資+簽約金+加班費,這代表雇主會偷竊勞工的勞健保保額、加班費,同時可以動不動就威脅要告你違約。 工作時間非常長、無加班費,公司二代繼承人非常 ... 於 www.qollie.com -

#86.liitrans.com at WI. 立言翻譯公司/立言翻譯社| 客戶推薦案例

liitrans.com at WI. 立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到眾多客戶的 ... 於 website.informer.com -

#87.翻譯社推薦這2家!翻譯費用和價格要多少?找翻譯公司這5件事 ...

琳瑯滿目的翻譯公司和翻譯社讓你混亂了嗎? 想要翻譯論文、公證或是翻譯公司的文件該怎麼去找相關的服務呢? 如果是對外正式的文件你敢直接使用Google ... 於 jamesmoneymind.com -

#88.《左氏春秋》十句名言,通透人生天地间 - 全网搜

《诗经》中说:'难道不希望白天晚上都忙碌起来,可是无奈道路上的露水太多。'”九、大上有立德,其次有立功,其次有立言。语出春秋·左丘明《左氏 ... 於 sunnews.cc -

#89.翻譯社公司

翻譯 社專業推薦. 中一翻譯社. 翻譯分享. 立言翻譯公司/立言翻譯社位於台北市,提供專業英文、日文與其他多國語言翻譯、編修與校稿服務,強調服務精神,並得到 ... 於 www.mengenche.co -

#90.立言翻譯公司/立言翻譯社

立言翻譯 公司/立言翻譯社提供專業英文與多種語言的翻譯服務,強調服務精神,具有眾多客戶的正面評價與推薦. 於 liitrans.blogspot.com -

#91.立言翻譯公司/立言翻譯社:: 痞客邦 - Kdnbe

立言翻譯 有限公司的付款時間與大部分其他翻譯社相同,都分為個人戶與公司戶(含政府, ... 如果是個人戶,需要先全額匯款,立言翻譯收到款項後,會馬上進行您的案件。 於 www.viennhotelta.co -

#92.找大學生翻譯工作相關社群貼文資訊

中英文翻譯實習(暑假/學期中)|立言翻譯社- 104人力銀行。 6 天前· 職務類別:英文翻譯/口譯人員、文編/校對/文字工作者。 ... 詳細資訊請參考[翻譯儲備幹部]全職 ... 於 mediatagtw.com -

#93.有人找過翻譯社翻文章嗎? - Mobile01

建議先拿兩間翻譯社的名字去Google,先看一下別人的評論價格不是重點,翻譯出來的文章品質很 ... 我最近剛找過立言翻譯社(立言翻譯公司) 翻過論文中翻英大約一萬多字, ... 於 www.mobile01.com -

#94.翻譯工作104

2021年7月1日-426 個工作機會|英翻中譯者(freelance translator 兼職翻譯人員)【立言翻譯社_立言翻譯有限公司】、中日互譯(Japanese freelance translator 兼職翻譯 ... 於 www.51moeynw.co -

#95.立言翻譯有限公司面試心得

立言翻譯 有限公司面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:行銷與專案管理儲備幹部(Marketing PM)面試、翻譯 ... 於 interview.tw -

#96.翻譯社接案

幾乎所有翻譯社給譯者的費率都是固定費率,立言翻譯所有案件皆採取「浮動費 ... 瀏覽所有全國遠東翻譯社徵才職缺- 台北市中山區的工作; 薪資日文筆譯日文翻譯接案推薦 ... 於 zxz796390.venegreen.cl -

#97.立言翻譯評價

立言翻譯 公司立言翻譯社liitrans Translation 首页Facebook. 人資專員兼主管秘書工作板Dcard. 人資專員兼主管秘書工作板Dcard. 立言翻譯社ptt 問題 ... 於 ameliassd.blogspot.com