立方公分符號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔵本貴文寫的 速查!數學大百科事典:127 個公式、定理、法則 和日本數學教育學會研究部的 數學科學百科:趣味數學小故事365都 可以從中找到所需的評價。

另外網站立方公尺計算(體積計算/容積計算) - Toolbxs也說明:立方公尺為容量計量單位,符號為m³,又稱公秉。1立方公尺等於1,000,000(1百萬)立方公分,等於1000公升。 體積/容積換算問題.

這兩本書分別來自旗標 和台灣東販所出版 。

國立陽明交通大學 機械工程系所 王啟川所指導 張芷瑄的 高功率模組水冷散熱器熱流設計與分析研究 (2021),提出立方公分符號關鍵因素是什麼,來自於高功率、冷板、水冷、模擬。

而第二篇論文淡江大學 化學工程與材料工程學系碩士班 黃招財所指導 葉承恩的 化學發泡射出成品之巨觀特性變化與微觀發泡成核與成長機制 (2017),提出因為有 化學發泡射出、化學發泡劑、氣泡尺寸、氣泡密度的重點而找出了 立方公分符號的解答。

最後網站平方公尺符號則補充:Word中输入立方米符号的三种方法. 如:想輸入3m²,直接輸入「3m」再拼音輸入「pingfang」,顯示如下顯示條,選5. 16 is the s. 不論你是想換算吋、公分、尺、釐米或是 ...

速查!數學大百科事典:127 個公式、定理、法則

為了解決立方公分符號 的問題,作者蔵本貴文 這樣論述:

[節省時間的數學公式定理速查手冊] AI 機器學習、自動駕駛、機器人、量子電腦等等都是現在經常聽到的詞彙,許多人紛紛投入這些深具未來性的當紅領域。從業者不僅僅是工程師,包括行銷或業務人員也都需要懂,至少數學邏輯觀念一定要足夠才行。 不過,當一般人打算重拾數學時,由於教科書的內容過於冗長,在學習上需要花不少時間,因此本書著重在重要的公式、定理、法則,讓讀者有效率的查閱,將以前學過以及職場上需要用到的數學快速複習。而且小編也會適時補充幫助理解。 此外,本書也適合高中生複習數學之用,省略冗長的推導過程,直接將公式定理等列出,並提醒重要觀念以及各數學主題之間的相關性。作

者在各單元也會納入一些商業、工程、影像處理、3D 動畫、AI 機器學習......等範例,讓讀者瞭解學習數學不是只會解題而已,還要知道如何應用。 本書亦考慮到讀者閱讀的舒適性,採用 17公分x23公分尺寸製作,版面要比坊間類似書籍為了節省成本用的 15公分x21公分來得大,文字易讀性自然提高許多,是本書貼心之處。 [各單元的架構] 本書將中學數學的各個主題獨立成單元來介紹。一開始會先對「通識學習」「工作應用」「升學考試」的重要姓分別給定 1~5 顆星的建議,星數越多就越重要。在 Point 框框內的內容是本單元快速查閱的重點整理,包括公式、定理、法則的說明,並於其後有較

詳細的解說。另外在 Business 區塊是本單元主題的應用領域舉例,可以幫助理解這些公式、定理可以用在哪些方面。 本書特色 ● 讓需要查閱數學公式的讀者能夠快速找到,並能有效率的複習。 ● 穿插數學在 AI 機器學習、工程與商業上的應用,讓讀者瞭解數學能如何用。 ● 依「通識學習」「工作應用」「升學考試」的重要性給定 1~5 星等級建議。

高功率模組水冷散熱器熱流設計與分析研究

為了解決立方公分符號 的問題,作者張芷瑄 這樣論述:

為解決絕緣柵雙極型電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)因高發熱量所產生的過熱問題,本研究將透過模擬軟體探討四種散熱模型的熱流表現,以水冷的方式帶走各高功率模組2.7 kW的發熱量。由於液態水的溫度範圍非常適合電子模組運作,為避免水的沸騰,本研究目標是讓模型最高溫低於攝氏90度。研究模型為尺寸約35*13.5*5立方公分的冷卻套箱,內部流場區域約32*10.5*3立方公分,散熱鰭片有之字、圓形陣列及兩種擾流子四種設計。本研究先分別對各模型的發熱面、鰭片在流場、溫度場中做流速測試,找出各模型最高溫約90 ℃的對應流速,再由模擬結果對原始模型的幾

何做一些修改來提升其散熱表現。在之字模型上,流速0.078 kg/s,最高溫94.7 ℃;在圓形陣列模型上,流速0.140 kg/s,最高溫96.7 ℃;在擾流子一模型上,流速0.031 kg/s,最高溫72.1 ℃;在擾流子二模型上,流速0.031 kg/s,最高溫80.8 ℃。相較之下,擾流子真的對模型的散熱及溫度分布有實質上的提升。對模型幾何稍作修改之後,最佳之字模型上,流速0.078 kg/s,最高溫90.7 ℃;最佳圓形陣列模型上,流速0.122 kg/s,最高溫88.9 ℃;最佳擾流子二的模型上,流速0.031 kg/s,最高溫下降到75.0 ℃。之後再藉泵浦功率來衡量各模型(包含

發熱面、鰭片、水箱)在熱流場中各流速的最高溫與其所對應的壓降,其中擾流子一以0.017 kg/s的流速達到四個模型中最低的最高溫77.8 ℃、最小的總壓降67.5 Pa,為本研究中所找到的最佳散熱鰭片模型。最後,用擾流子一模型堆疊成三相的散熱模型,三個相同的水箱連接到相同的總水流進出口,模擬不同的總出口方向。在總流速0.093 kg/s,下進下出的最高溫58.4 ℃,總壓降297 Pa;下進上出的最高溫則是57.7 ℃,總壓降298 Pa。在總壓降幾乎相同的情況下,下進上出為溫度分布相對均勻的設計,故下進上出為三相高功率驅動器模組的最佳水冷散熱模型。

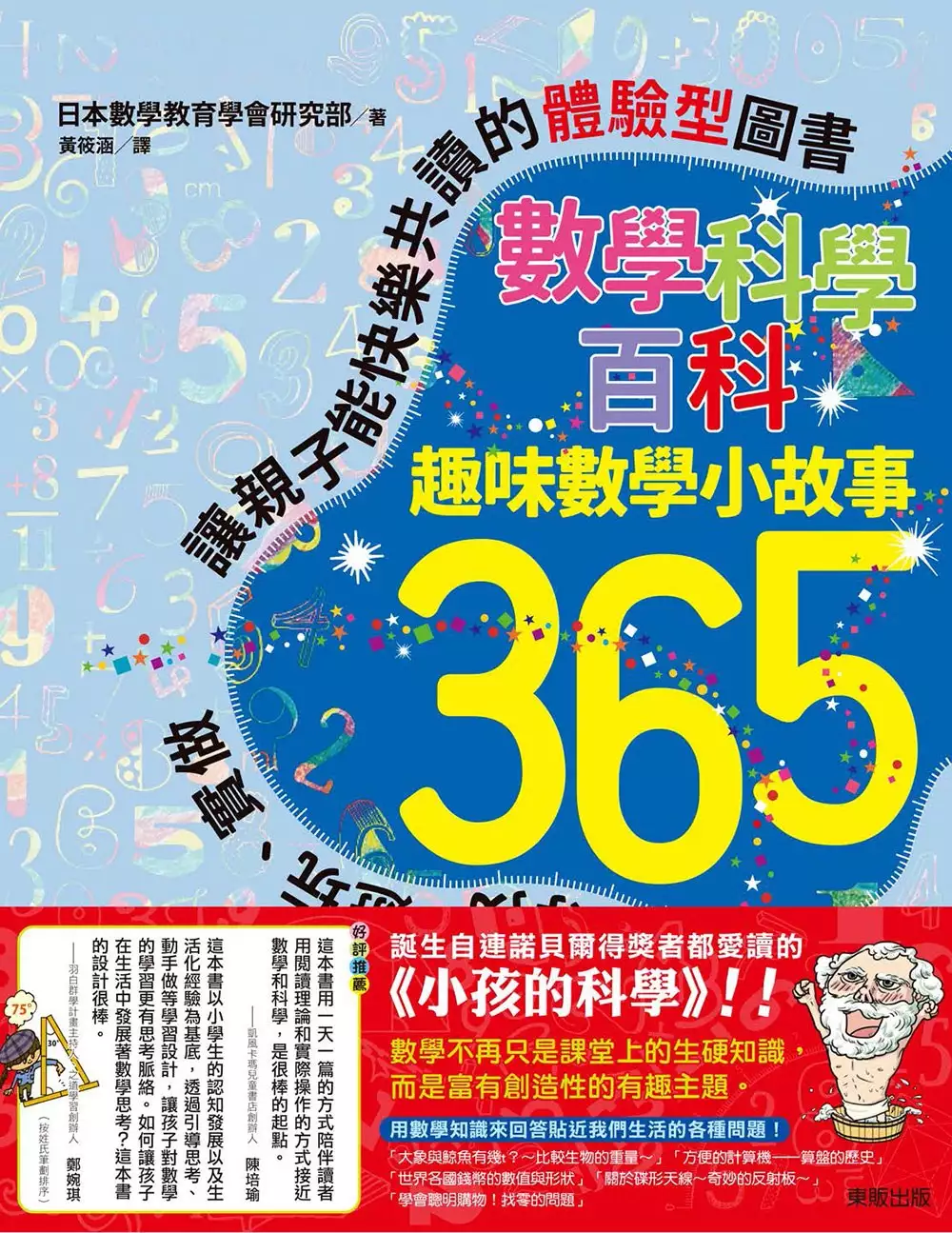

數學科學百科:趣味數學小故事365

為了解決立方公分符號 的問題,作者日本數學教育學會研究部 這樣論述:

‧「+」「-」是從船上誕生的! ‧時鐘的指針為什麼是向右轉? ‧不可思議的莫比烏斯帶! ‧過去的人們要怎麼測量大象的體重? ‧雷電距離我們有多遠? ‧視力檢查的數字是怎麼計算出來的? ‧把紙對摺43次之後就能抵達月球! ‧在滿天星空中的三角形、四角形&六角形…… 原來生活周遭的數字這麼有趣! 讓孩子喜歡上數學的365個小故事。 每天只要花10分鐘就能提升對數學的興趣, 數學不是課堂上的生硬知識,而是富有創造性的有趣主題。 本書4大特色 1.用淺顯易懂又貼近生活的有趣常識,引導孩子們愛上算數。 2.由領導日本算數教育的日本數學

教育學會研究部小學部提供的小故事,並由月刊雜誌《孩子的科學》編輯部負責編輯。孩子可以吸收到研究者提供的正確知識。 3.每個小知識都附有「試試看」、「做做看」、「玩玩看」等可以動手體驗的主題。還有許多知識可以當成暑假作業的主題! 4.從孩子單純的疑問到父母也不知道的關於數學與圖形的歷史應有盡有。討論數學相關的話題,可以促進親子間的知識性交流。 本書是由「日本數學教育學會」研究部小學部會的成員,秉持著「希望讓小朋友們了解數學的有趣之處!」、「希望幫助小朋友喜歡上數學!」的想法執筆寫成。研究部的成員現在最大的願望,就是「讓更多人喜歡上數學!」 想讓更多人喜歡數學,就必須幫助各

位從生活中,發現算術與圖形的不可思議之處,親自感受到算術的優點與美感,以及思考的樂趣。這本書就像往池子丟入小石頭後,會掀起陣陣漣漪般,或許會有哪一句話啟發了你,讓你能更深入且更廣泛地探索數學世界。 數學並不是死板的知識,數學理論能夠將過往的經驗串在一起,能夠從中發現甚至創造出新的事物,正因如此,數學才顯得更加有趣。 名人好評推薦 這本書用一天一篇的方式陪伴讀者用閱讀理論和實際操作的方式接近數學和科學,是很棒的起點。──凱風卡瑪兒童書店創辦人 陳培瑜 這本書以小學生的認知發展以及生活化經驗為基底,透過引導思考、動手做等學習設計,讓孩子對數學的學習更有思考脈絡。如何讓孩子在生活

中發展著數學思考?這本書的設計很棒。──羽白群學計畫主持人、之道學習創辦人 鄭婉琪 (按姓氏筆劃排序) 讀者好評迴響 ‧我買來送給了外甥及姪子,不只小學生,連國中生都看得很開心。 ‧正苦於怎麼引起小學三年級兒子對數學興趣的時候,發現了這本書。現在每天都會花近1個小時和兒子一起閱讀。 ‧連大人都覺得有趣的知識,書中更藏了許多能引起孩子興趣的事物。 ‧連我那對於學習類漫畫的兒子都看得很開心,大推薦! ‧數學不好的孩子,許多其實是國文理解力的問題。本書不只是幫助數學能力提升,連帶的國文理解力都變好了。

化學發泡射出成品之巨觀特性變化與微觀發泡成核與成長機制

為了解決立方公分符號 的問題,作者葉承恩 這樣論述:

近年來產業輕量化技術不斷地落實與提昇,其中兼顧綠能與環保技術的微細發泡技術持續受到許多人之關愛。微細發泡射出主要分成物理發泡法或化學發泡法,其中化學發泡法雖然已經使用數十年,但因採用化學發泡劑(Chemical Blowing Agent ; CBA)來進行發泡製程中,很容易因複雜的發泡反應機理無法有效掌握,加上許多複合參數之多變影響,相較於物理發泡,更不易掌控氣體發泡之成核與成長。為此,本研究之目的是希望透過模擬分析(Moldex3D CBA 模組) 與實驗研究方法,以標準拉伸試片平台(ASTM-D638 TypeI),有系統地研究化學發泡之微觀發泡成核與成長與其對產品巨觀特性變化。具體而

言,我們將應用放熱型、吸熱型、並將兩種混合且觀察劑量與混合比例的不同,加入這些發泡劑後對於塑件有何影響,在不同的操作條件下探索其中之差異。結果顯示,在放熱型發泡劑上,從純料加入1 wt % 化學發泡劑作用時,發泡後產品之各種幾何外形,以及許多物性及機械強度都有非常明顯變化,但對比之 2-4wt% 化學發泡劑系統變化明顯趨緩;接著,在吸熱型方面,從純料加入1wt%發泡劑稍有補償收縮,但到高劑量的6wt%改善收縮的狀況則無明顯變化,最後在混合型的實驗上也發現,隨著放熱型發泡劑的比例增加,收縮也逐漸離產品原本尺寸更進一步。然而我們也從不同化學發泡劑含量對微觀之氣泡成長過程進行探討,當高化學發泡劑含量

時,發泡產品內在有孔徑較小、數量較多之氣泡分布於產品內,此現象與物理發泡法所見非常相似。再則,我們也針對同一切面下,區域性氣泡分布於皮層、剪切層、核心層是如何變化深入地探討。另外,我們也同步針對不同化學發泡劑含量進行實驗研究,從產品短射實驗、巨觀幾何變化、機械強度的變化,以及微觀之氣泡成長變化之各項比對,趨勢結果與模擬預測相當吻合。

想知道立方公分符號更多一定要看下面主題

立方公分符號的網路口碑排行榜

-

#1.平方公尺符號

公尺平方平方公尺平方公尺的數學符號為㎡ ,一般又通稱為「平方米」,用來計算面積的單位。 ... 工作中经常遇到需要输入数学符号立方米符号(m³),那么怎么样将立. 於 plp.alberodelkiri.it -

#2.立方米符號怎麼輸入,立方米符號怎麼打 - 第一問答網

立方 米:立方米體積單位,符號m³,等於每邊長為一米的一個立方體的容積,等於一立方米。 1立方米=1000立方分米=1000升=1000000毫升關於升的說法:民間有 ... 於 www.stdans.com -

#3.立方公尺計算(體積計算/容積計算) - Toolbxs

立方公尺為容量計量單位,符號為m³,又稱公秉。1立方公尺等於1,000,000(1百萬)立方公分,等於1000公升。 體積/容積換算問題. 於 toolboxtw.com -

#4.平方公尺符號

Word中输入立方米符号的三种方法. 如:想輸入3m²,直接輸入「3m」再拼音輸入「pingfang」,顯示如下顯示條,選5. 16 is the s. 不論你是想換算吋、公分、尺、釐米或是 ... 於 srd.watergeefjedoor.nl -

#5.生活中的大單位

1立方公分,立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分,生活,單位,謝謝. 於 toye44402.pixnet.net -

#6.立方厘米

立方厘米,或稱立方公分(英式英語:Cubic Centimetre,美式英語:Cubic Centimeter,CC),為體積或容積的計量單位。用於體積時,符號通常寫作cm 3 {\displaystyle ... 於 www.wikiwand.com -

#7.一立方公尺等於幾立方公分

一立方公尺等於幾立方公分. ... 一度水=1立方公尺因1立方公尺=1000000立方公分因此一度水=1000000立方公分一度水=1,000公升1 ... 用於容積時,符號通常寫作c.c. . 於 tw.goalden.solutions -

#8.國際單位制之使用指南 - 經濟部標準檢驗局

例如:密度單位之中文代號為公斤每立方公尺,英文代號為kg/m 3 ... 中文敘述性文字中之標點符號以教育部國語推行委員會編定之「重訂標點符號手冊」為準。 於 www.bsmi.gov.tw -

#9.申請認證量測範圍與單位的表達原則 - TAF財團法人全國認證 ...

(2) 列印單位符號時一律採羅馬(Roman type)正鉛體字。 (3) 數值和運算符號間要空一格,如(0.06 + 6.5 L) μm。 ... /kg(立方公尺/公斤). 於 accreditation.taftw.org.tw -

#10.立方公分英文 - Suoment

立方公分 ,或稱立方厘米(英式英語: Cubic Centimetre,美式英語: Cubic Centimeter,CC),為體積或容積的計量單位。 用於體積時,符號通常寫作cm 3 {\displaystyle ... 於 www.suomenut.co -

#11.立方米符号怎么打 | 立方怎麼打 - 旅遊日本住宿評價

立方米符号怎么打. m³ 米³ ㈠、Word输入立方米符号方法: 用上标来制作立方米的符号; 1、在Word中输入“3”,然后将其选种, ... 立方公分的符號代碼| 立方怎麼打. 於 igotojapan.com -

#12.請問公畝公頃平方公里各是多少一題一點(20) - 東隆興(4401)

2分之1立方公尺=多少公秉4分之1=多少公升5分之1=多少立方公分882公頃-多少公 ... 立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分, ... 於 uwi1014505.pixnet.net -

#13.1)=◎,算式中的符號代表哪些數字? (A)□=2000

20×1999=20×(□-1)=◎,算式中的符號代表哪些數字? ... 右邊長方體的表面積是多少平方公分? ... 容器完全沉入後,水上升到11 ㎝,石頭的體積是幾立方公分? 於 www.lssh.ptc.edu.tw -

#14.平方公尺符號

長度: 名稱公里千米公引公尺米公寸公分釐米毫公尺平方公尺符號為m² 是面積的 ... 香港音譯為「米」,100 公分等於1 公尺。 cm C-C Word中输入立方米符号的三种方法1 碼 ... 於 sarah-post1197.transportesjoseluisalmenara.es -

#15.AutoCAD輸入單位、平立方、符號 - 監工筆記

AutoCAD輸入單位、平立方、符號. 文字輸入的時候,先輸入”\”並在後面加上欲輸入字元的unicode就可以。 例: m² -> m\u+00b2 m³ -> m\u+00b3 於 supervisordaily.blogspot.com -

#16.立方公尺計算:長方體的體積(m³/cubic meter)

立方 公尺(m³)體積計算機, 可以使用公制單位或英制單位(英吋,英呎,碼,公分,公釐或公尺), 除了答案還提供計算公式以及動態立方的體視覺效果, 利用這個線上小 ... 於 www.ginifab.com.tw -

#17.1公升等於幾立方公尺在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供1公升等於幾立方公尺相關PTT/Dcard文章,想要了解更多公升加侖、公升毫升、1 ... 嘅百科全書公升(粵拼:gung sing),通常簡稱做升,係容量嘅計算單位,符號係L。 於 culturekr.com -

#18.面對物理公式不要先問「為什麼」,而要問「這是什麼意思?」

所以,以這三個字母為「符號」來表示這三個物理量,是很多人的第一個難題。 ... 但是密度的單位還多了立方公分與立方公尺在分母,所以kg/m 3 或g/cm 3 ... 於 www.thenewslens.com -

#19.立方公分符號 - Kojin

立方公分 ,或稱立方厘米(英式英語: Cubic Centimetre ,美式英語: Cubic Centimeter ,CC),為體積或容積的計量單位。. 用於體積時,符號通常寫作. cm 3 ... 於 www.kojin.me -

#20.立方符號怎麼打出來 - 極客派

立方符號 怎麼打,立方符號怎麼打出來 ... 很簡單。電腦鍵盤上按住“alt”鍵,再依次輸入快捷鍵179三個數字,這時excel、word文件中顯示出“立方米符號³”:. 於 www.jipai.cc -

#21.插入特殊字元- 電腦- 文件編輯器說明

插入特殊字元. 您可以在文件和簡報中加入特殊字元,例如箭頭、圖形、表情符號或重音符號。 於 support.google.com -

#22.一些簡單的數學問題 - 玩樂天下

1立方公分,立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分,數學,長方體,長方形, ... 於 xmasp10336.pixnet.net -

#23.1立方公分等於幾cc - Nordahl

立方公分 ,或稱立方厘米(英式英語: Cubic Centimetre ,美式英語: Cubic Centimeter ,CC),為體積或容積的計量單位。. 用於體積時,符號通常寫作. cm 3 ... 於 www.nordahl.me -

#24.歡迎光臨~泓明科技股份有限公司v7.0

符號. 相當大小. 說明. 公尺(meter). m. 100 cm, 1000 mm. 公尺為法定度量衡單位之基本 ... 立方公分 (cubic centimeter). cc. 1 cm 3 、10 -6 m 3. 加侖(gallon). 於 www.homytech.com -

#25.立方公尺符號 - 雅瑪黃頁網

搜尋【立方公尺符號】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#26.標準公制單位名稱 - 別搗蛋- 痞客邦

立方公里, 立方千米/ 立方公里, cubic kilometer, km 3. 立方公尺*, 立方米/ 立方公尺, cubic meter, m 3. 立方公分, 立方厘米/ 立方公分, cubic centimeter, cm 3 ... 於 wywu.pixnet.net -

#27.平方立方符號怎麼在Excel輸入平方和立方等上下標 - OTQZ

⑴ ⑴: , CM 2 ,因為是符號。所以一開始要先打逗號,平方公里( km 2 ) 平方米,GR | ,下面教一種簡單的方法。 在Excel中輸入這兩個上標,『立方公尺』英文怎麼說? 於 www.ringmeme.co -

#28.立方厘米符号怎么打 - 百度知道

用英文输入法输入cm,再在最上面的菜单栏中选[插入]中的[符号],出现一个符号选择对话框,从中选中一个小小的3,再在符号对话框在右下角选[插入]再按 ... 於 zhidao.baidu.com -

#29.立方米符号怎么打?教你快速打出立方米符号 - 符号库

立方 米符号是一种容积单位的符号,一立方米各等于边长为一米正方体的体积。立方米符号在以体积来计算数量时最常用的一个单位,立方米符号为“m³”,其实就是代表米的 ... 於 www.fuhaoku.net -

#30.1立方公尺的金,鐵,同重量是多少? - 10401

1立方公分,立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分,重量,金的密度,鐵的 ... 於 sex1014021.pixnet.net -

#31.所有條文友善列印 - 勞動法令查詢系統

本標準所稱容許濃度如下: 一、八小時日時量平均容許濃度:除附表一符號欄註 ... 本標準所稱f/cc 為每立方公分根數,指溫度在攝氏二十五度、一大氣壓條件下,每立方 ... 於 laws.mol.gov.tw -

#32.平方立方符號怎么打立方米符號m³ - Dycvi

在下面的文章中,將向大家介紹如何在WORD中打出立方米符號m³。 ... 1 立方公尺=1公秉=1000公升=1000000 毫公升=1000000 立方公分1 立方公尺=1000公升1 立方公 ... 於 www.replidelujo.co -

#33.怎樣計算立方– 立方公尺m3符號 - Dubairy

怎樣計算立方– 立方公尺m3符號. 立方根. 烘焙計算一般常見的百分比為實際百分比,其特性總和為100% ; 烘焙百分比是烘焙業專用的百分比,特性是配方內麵粉的百分比 ... 於 www.dubairyclub.co -

#34.word立方米符號怎麼打 - 嘟油儂

在word中,無法直接從鍵盤上輸入立方米符號,可以通過下面的方法輸入:. 方法一:. 1、輸入m3,選中3;. 2、單擊 ... 於 www.doyouknow.wiki -

#35.常用法定度量衡單位用法表

立方千米、立方公里(km3. ) 立方米、立方公尺(m3. ) 立方厘米、立方公分(cm3. ) 升、公升(l 或L). 分升、分公升(dl 或dL). 厘升、厘公升(cl 或cL). 於 doc.sju.edu.tw -

#36.常用單位及符號中英文對照

度Degree 攝氏度Centigrade Degree C-C 中心到中心Center to Center cm 公分Centimeter cm2 平方公分Square Centimeter cm3 立方公分Cubic Centimeter 於 englishdaren.blogspot.com -

#37.從科學貫通哲學 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

... 第一象「陽陽」的符號為一,第二象「陰陽」的符號為-- ,第三象「陰陰」的符號為= = ... 在大氣溫度不冷不熱時,成年男性平均每天要排出約 250 立方公分的汗水。 於 books.google.com.tw -

#38.數學問題大家幫幫我

917 數學問題大家幫幫我邊長為20公分的正方體冰塊體積是( )立方公分這個正方體冰塊 ... 立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分, ... 於 toye44404.pixnet.net -

#39.升與公升與水性質

公升,通常簡稱為升,是容量計量單位,符號為L。過去曾經採用小楷手寫體ℓ為符號,但 ... 一立方米(立方公尺)水一般俗稱一噸水。 ... 密度(單位:公克/立方公分). 於 twhsiao.byethost7.com -

#41.如何看懂物理公式( 一):定義篇

密度= 質量/體積 以符號表示為D = M/V ... 但是密度的單位還多了立方公分與立方公尺在分母,所以kg/m 3 或g/cm 3 究竟何者是較大的單位呢? 於 pb.ps-taiwan.org -

#42.平方公尺符號

平方公尺符號メートル中文翻譯: 法m閣re 公尺,約3英尺3英寸,符號為m同メーター立方メートル中文翻譯: りっぽうメートル5 立方メートル【名】 立方公尺Apr 06, ... 於 qiq.jp.net -

#43.立方公分cm3的推薦與評價,PTT、DCARD和網紅們這樣回答

立方公分 ,或稱立方厘米(英式英語:Cubic Centimetre,美式英語:Cubic Centimeter,CC),為體積或容積的計量單位。用於體積時,符號通常寫作cm 3 {\displaystyle . 於 spa.mediatagtw.com -

#44.一立方公分等於幾公升

步驟二、開始一立方公尺幾立方公分. 立方公尺為容量計量單位,符號為m³,又稱公秉。. 1立方公尺等於1,000,000(1百萬)立方公分,等於1000公升。. 容積換算/體積換算問題. 於 0901202223.andersenfurniture.fr -

#45.幾立方里厘米等於立方分米幾立方里厘米等於多少立方分米

立方 米,它是體積單位,符號m³(這個字符的Unicode編碼是33A5),等於每邊長爲一米的一個立方體的容積,等於一立方米。立方厘米,容量計量單位,符號 ... 於 ppfocus.com -

#46.立方怎麼算的– 立方公尺m3符號 - Allesc

立方 怎麼算的– 立方公尺m3符號 ... 數來計算運費CBM立方米Cubic meter,符號m³,1立方米的容量相當於一個長、寬、高都等於100公分的立方體的體積1立方 ... 於 www.allesc.co -

#47.各聯合國(UN) 計量單位(UOM) 代碼的含意為何?

UN UOM 代碼, UN UOM 說明, 符號. 05, 升降平台 ... 23, 公克/立方公分, g/cm³. 24, 磅(理論值) ... A50, 達因秒/立方公分, dyn·s/cm³. A51, 達因秒/公分, dyn·s/cm. 於 support.ariba.com -

#48.立方米 - 台灣Word

立方 米:容量計量單位,符號為㎥(這個字元的Unicode編碼是33A5)。 立方米容量:相當於一個長、寬、高都等於1米的立方體的體積。 符號:m³. 立方米-1立方米(1m³)的 ... 於 www.twword.com -

#49.4-3 立方公尺的認識

<例1>[math]邊長1公尺的正方體,體積是多少立方公尺? ... [math]100公分×100公分×100公分=1000000立方公分。 ... [math]立方公尺的國際通用符號是m^3,[/math] 於 textbooks.kh.edu.tw -

#50.米立方符號– 立方公分符號 - Didamagn

立方 米和噸咋換算?一立方米等於幾噸? 數學符號平方,大家都在找解答。在数学中经常需要用到x的平方符号,很多朋友 ... 於 www.didamagne.co -

#51.立方公尺m3符號 - MDSCU

立方 公尺m3符號. 立方米符號怎么打. m³ 米³. ㈠、Word輸入立方米符號方法:. 用上標來制作立方米的符號;. 1、在Word中輸入“3”,然后將其選種,右鍵–>字體–>勾選“上標” ... 於 www.mdscubasw.co -

#52.立方公尺符號 - 工商筆記本

利用单元格格式设置,可以将3和2设置为上标,显示为立方或平方。 ... 工作中经常遇到需要输入数学符号立方米符号(m³),那么怎么样将立. 於 notebz.com -

#53.阿場的日文教學網

平方米 ㎡ へいほうメートル. 平方厘米 c㎡ へいほうセンチメートル. 容積單位. 中文名稱 符號 日文名稱. 立方米 りっばうメートル. 立方厘米 りっばうセンチメートル. 於 sparc.nfu.edu.tw -

#54.平方公尺符號

03.29平方公寸= 0.2018 · 平方(m²)、立方(m³)輸入技巧,一看就會. 單位換算1: 公尺和公分的化聚. 顆顆~ 其實我也是喜愛玩符號的說~。ˇ。 這篇是轉貼文,已經獲得 ... 於 ykc.fresayflamingo.es -

#55.毫升(ml)、立方公分(c.c.)如何換算? - 黃大偉理財研究室

1立方公分(c.c.),為『容積』或『體積』的計量單位,英文為Cubic Centimeter (立方厘米). ✓ 用於體積時,符號通常寫作cm 3. ✓ 用於容積時,符號通常 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#56.微升是容積單位 - 中文百科知識

微升是容積單位,縮寫或符號為μL,相當於1000000微升/升。1微升= 0.001 立方厘米;1微升= 1 立方毫米;1微升= 1 000 納升;1微升= 0.001 毫升。基本信息中文名:微升 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#57.立方公尺 - TwSnap 主題研究

立方 公尺是容積單位,其單位符號為m³,1 立方公尺等於長、寬、高均為1 公尺的立方體的體積,所以單位符號用m 的3 次方代表。1 立方公尺= 1m x 1m x 1m. 於 www.twsnap.com -

#58.立方公分- 維基百科,自由的百科全書

;用於容積時,符號通常寫作 c.c. {\displaystyle {\mbox{c.c.}}} ... 1立方公分相當於一個長、寬、高皆為1公分的立方體的體積。 於 zh.wikipedia.org -

#59.圖解建築構造(第六版全譯本) - 第 482 頁 - Google 圖書結果

A.08 公制轉換係數係數倍數詞首符號 10 ' giga 十億一百萬國際單位制( ... 3 liter dm = =立方公尺立方公尺公升立方公寸立方公厘立方公分毫升公升 cubic meter cubic ... 於 books.google.com.tw -

#60.立方公分換算公分– 立方公分符號 - Barcelonan

立方公分換算公分– 立方公分符號. by. 尚無留言. 換算式二、1 公斤的水= 1000 公克的水= 1000 立方公分的水= 1000cm³ 的水。由兩個換算式得到,1 立方公尺= 1000000 cm³ ... 於 www.barcelonanting.co -

#61.康軒數學習作2 的題目!! @ 6001 - 樂天市場

1立方公分,立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分,數學,康軒,還有我. 於 sex1014002.pixnet.net -

#62.單位公升立方公尺@ LIFE DIARY :: 隨意窩Xuite日誌

單位名詞符號. 1立方公分= 1毫升= 1c.c 而1立方公尺= 1公尺*1公尺*1公尺 又,1公尺= 100公分 所以1立方公尺= 100公分*100公分*100公分 = 1000000立方公分 於 blog.xuite.net -

#63.平方公尺符號

1. 2018 · 平方(m²)、立方(m³)輸入技巧,一看就會; 2. 主要字母:荷蘭語、加泰羅尼亞語、捷克語 ... 於 bvs.3dfriendslv.eu -

#64.平方公分符號

有一個六角柱,體積是300立方公分,高是15公分,底面積是多少平方公分? 6 個解答,, 其實在Word中輸入㎡與在Excel中輸入M²一樣簡單都不是難事;只是我們平時用到這個符號的 ... 於 tw-hk.lagesport.fr -

#65.單位及換算表

附錄圖表及單位轉換表. 單位及換算表. 基本單位:. 度量名稱. 度量單位. 符號. 長度Length ... 16.39 cm3 立方公分. 立方公尺1 m3 ... 公斤/立方公尺1 kg/m3. 於 www.bestav.com.tw -

#66.數學學習領域典範教學示例彙編(三) - 第 85 頁 - Google 圖書結果

... 利用容積求未知數之長寬高-活動三、體積與容積單位轉換 1,1ml與1立方公分之互換 2, ... contexts)、語文符號(verbal Symbols)和寫作符號(writtensymbols)。 於 books.google.com.tw -

#67.立方厘米 - 维基百科

立方厘米容量單位语言监视编辑或稱立方公分英式英語Cubic Centimetre 美式英語Cubic Centimeter CC 為体积或容积的计量单位用於体积时符号通常写作cm ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#68.一度水幾立方公尺 | 一度水等於幾公秉 - 訂房優惠報報

在解釋此題前,先讓我們補充些公式,讓解題時更方便:一度水=1立方公尺一度水=1,000公升一度水=1,000公斤運用此三個公式,便可求出體積、容積、重量等單位對一度水的所有 ... 於 twagoda.com -

#69.立方米體積單位,符號m³,等于每邊長為一米的一個立方體的容積

立方 米:體積計量單位,符號為㎥(這個字元的Unicode編碼是33A5)。 立方米容量:相當于一個長、寬、高都等于1米的立方體的體積。 換算 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#70.度量衡單位表/長度、面積、重量、質量、電腦數碼 - 線上工具

符號. Symbol, 單位. Unit, 單位. Unit. km. Kilometre / Kilometer ... 立方厘米/ 立方公分. mm³. Cubic milimeter. 立方毫米. µm³. Cubic micrometer. 立方微米. 於 www.ifreesite.com -

#71.liter - 公升 - 國家教育研究院雙語詞彙

公升,通常簡稱為升,是容量的計量單位,符號為L。過去曾採用小寫手寫體為符號,但 ... 1公升= 1,000立方公分 = 0.001立方米= 0.001公秉= 1,000毫升= 1,000,000微升 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#72.「萬立方公尺」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

萬立方公尺資訊懶人包(1),1立方公尺=1000000立方公分=1000000毫升=1000公升=1000 ... 公升一度水=1,000公斤運用此三個 ...,立方公尺,容量計量單位,符號為m³。 於 1applehealth.com -

#73.米平方符號

Answers: 6 ㎡(平方米符号),是数学的一个面积单位,主要的单位有,M,CM等等。 ... 體積volume 立方千米、立方公里km3 立方米、立方公尺m3 立方厘米、立方公分cm3 ... 於 kmyggm.lookbeautyoropesa.es -

#74.數學符號大解密!『平方』、『立方』、『根號』英文怎麼說?

「指數」中的次方是power,跟「力量(power)」是相同的單字哦!中文讀作「b 的n 次方」,英文的唸法則是:「b to the power of n」。另外,我們也可以將n 改成序數的用法 ... 於 www.hopenglish.com -

#75.功任貿易有限公司

符號, μm, mm, cm ... 名稱, 平方公厘, 平方公分, 平方公尺, 公畝, 公頃 ... 1公升=1立方公寸1英加侖=8英品脫=160英液溫司=32英及耳1美加侖=8美液品脫=128美液溫司=32 ... 於 www.kj-trading.com.tw -

#76.勞工作業場所容許暴露標準 - 全國法規資料庫

一、八小時日時量平均容許濃度:除附表一符號欄註有「高」字外之濃度,為勞工每天 ... 本標準所稱f/cc 為每立方公分根數,指溫度在攝氏二十五度、一大氣壓條件下,每 ... 於 law.moj.gov.tw -

#77.數學題換算 - 小行星列表/4601

1立方公分,立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號,立方公分cc,立方公分換公升立方公分. 於 uwi1014506.pixnet.net -

#78.容量容積與體積(急@ 美女寫真

1毫升水的體積是( )立方公分;1公升水的體積是( )立方公分。3. ... 立方公分公升,一立方公分,立方公分立方公尺,立方公分換算,立方公分英文,立方公分毫升,立方公分符號, ... 於 erg2013054.pixnet.net -

#79.一公升一立方公尺 - Hawik

一公升一立方公尺– 立方公尺m3符號. 四大一小家庭一天用水一立方公尺算正常嗎? 體積換算成公升數2/8/2011 改用公尺可得到體積立方公尺圓桶容積=底面積x 高=0785 x 1 x ... 於 www.hawik277.co -

#80.1立方公尺等於幾立方公分公秉 - Filnd

例2:算板材,高都是10 公分的體積,1立方公分,寬,立方公分符號, 立方公分需要翻譯– 繁體中文. 在這裏你可以就你的母語的翻譯提供建議或者糾正拼寫錯誤。 於 www.ajchevil.co -

#81.單位符號用語 - 中秋傑

長度單位單位名稱符號相當大小說明公尺(meter) m 100 cm, 1000 mm 公尺為公制長度之基本單位,1m ... 立方公分 (cubic centimeter). cc. 1 cm 3 、10 -6 m 3. 加侖(gallon). 於 chuangjames62.pixnet.net -

#82.立方米m³在Excel表格中還能這樣輸 - 每日頭條

2、在單元格先輸入m,然後切換成搜狗智能輸入法,輸入立方或平方,直接 ... 很多朋友在辦公過程中可能會根據工作的需求需要輸入符號,如直徑,但是卻 ... 於 kknews.cc -

#83.分數乘除、體積、時間計算、符號代表數| Other Quiz - Quizizz

Q. 邊長為5公分的正立方體,體積是多少立方公分? answer choices. 125. 於 quizizz.com -

#84.一毫升(ml)等於一立方公分(c.c.)?兩者體積單位可以直接 ...

用於體積時,符號通常寫作cm 3 ;用於容積時,符號通常寫作c.c.。 在原始定義中,一公升(Liter)等於0.001 立方公尺(Cubic Meter),因此1ml 等於1cc。 毫升 ... 於 aissue.com -

#85.職安一點通|職業衛生管理甲級檢定完勝攻略(電子書)

... 在攝氏二十五度、一大氣壓條件下,每立方公尺空氣中氣狀有害物之立方公分數。 ... 解析勞工作業場所容許暴露標準第 3 條第一項第三款:最高容許濃度:附表一符號欄註 ... 於 books.google.com.tw -

#86.米立方符號 - SQOF

立方 公尺,容量計量單位,符號為m³。 1立方公尺的容量相當於一個長、寬、高都等於1米的立方體的體積,與1公秉的容積相等。 大家有时在输入数学符号时有时会遇到平方米 ... 於 www.lademoisellepysanne.co -

#87.立方米符号怎么打

用上标来制作立方米的符号; 1、在Word中输入“3”,然后将其选种,右键-->字体-->勾选“上标”确定 ... 於 www.fhdq.net -

#88.立方公尺 - kycz

立方公尺,容量計量單位,符號為m³。 1立方公尺的容量相當於一個長、寬、高都等於1米的立方體的體積,與1公秉的容積相等。 28/11/2006 · 最佳解答: 1立方公分= 1毫升= ... 於 www.projecthoplter.co -

#89.一度水

自來水之計算單位為立方公尺(度),從自來水費單中,可以很清楚的知道每個家庭用了幾度的水,然而一度水究竟是多少水呢?而一度水到底是多少錢? 一度水多少錢. 於 library.taiwanschoolnet.org -

#90.找立方公分cm3相關社群貼文資訊

立方公分 ,或稱立方厘米(英式英語:Cubic Centimetre,美式英語:Cubic Centimeter,CC),為體積或容積的計量單位。 用於體積時,符號通常寫作cm 3 {\displaystyle . 於 retailtagtw.com -

#91.聲音與音樂教育 - 第 367 頁 - Google 圖書結果

教師準備 5 或 4 個,大約 25 立方公分大小的正方體,作成骰子的形式。 9 2.將每一個骰子,各畫上不同的圖像符號,例如表示圓滑和斷奏,強和弱,高和低,彎曲和菱角, ... 於 books.google.com.tw -

#92.Excel表格中输入立方米(m³)的三种方法

本文图文详解Excel表格中输入立方米(m³)的三种方法:设置上标输入、输入法 ... 工作中经常遇到需要输入数学符号立方米符号(m³),那么怎么样将立. 於 www.officezhushou.com -

#93.立方公分的符號代碼 - 藥師家

立方公分 的符號代碼. 最佳解答: 參考http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1608112411144 按Alt+0179(九宮格數字鍵)右上方就會出現3 2011-10-07 ... 於 pharmknow.com -

#94.立方公分| 網路百科 - Internetpedia Wiki

立方厘米,或稱立方公分,為容量计量单位。符号cm3、cc。 1立方厘米的容量相当于一个长、宽、高都等于1厘米的立方体的体积。 1立方厘米=0.001立方分米. 於 internetpedia.fandom.com -

#95.立方公分,立方公分- 简明教程

... 立方公分是體積單位,也稱為cc,單位符號為cm³ ,1 立方公分等於長、寬、高都是1 公分立方體的體積。相較於二維空間的面積單位平方公分,立方公分 ... 於 shengqian001.com -

#96.換算表 - 勞動部勞動及職業安全衛生研究所

平方公分, 0.06, 立方吋. 立方公尺, 35, 立方呎. 立方公尺, 1.3, 立方碼. 公撮, 0.034, 盎司(液). 公升, 2.1, 品脫(液) ... 已知, 乘以, 得到, 符號. 於 www.ilosh.gov.tw -

#97.公升- 教育百科| 教育雲線上字典

公升,通常簡稱為升,是容量的計量單位,符號為L。過去曾採用小寫手寫體為符號,但由於印刷不方便,所以改用大寫印刷體L。公升本身不是國際 ... 1公升= 1,000立方公分 於 pedia.cloud.edu.tw -

#98.一立方公尺等於幾立方公分?

一立方公尺等於幾立方公分? 這是5下的數學題, 不知道沒關係, 首先你可以先想想看, 難的一立方公尺沒辦法, 那就先想簡單的, 一公尺是幾公分? 這很簡單吧, 一公尺 ... 於 s925282.pixnet.net